Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Insécurité Aux Frontières Du Cameroun

Insécurité Aux Frontières Du Cameroun

Transféré par

symplicebmvondoTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Insécurité Aux Frontières Du Cameroun

Insécurité Aux Frontières Du Cameroun

Transféré par

symplicebmvondoDroits d'auteur :

Formats disponibles

Insécurité aux frontières du Cameroun

Rodrigue Nana Ngassam

Dans Études 2014/3 (mars), pages 7 à 16

Éditions S.E.R.

ISSN 0014-1941

DOI 10.3917/etu.4203.0007

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

Article disponible en ligne à l’adresse

https://www.cairn.info/revue-etudes-2014-3-page-7.htm

Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s’abonner...

Flashez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.

Distribution électronique Cairn.info pour S.E.R..

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le

cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque

forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est

précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

internat i o n a l

insécurité aux frontières

du Cameroun

Nana Ngassam Rodrigue

De nombreux facteurs contribuent à déstabiliser la situation

dans plusieurs États africains. La situation au Cameroun est

caractéristique de cela. La porosité des frontières est un pro-

blème sérieux. Cela invite à renforcer la coopération internatio-

nale, au sein de l’Afrique et parmi les pays qui sont concernés

par son développement.

L ongtemps considéré comme un havre de paix, une terre d’accueil,

un pays de prospérité où il fait bon vivre, le Cameroun paraît

aujourd’hui victime de son hospitalité. La dimension géopolitique et

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

stratégique du pays le rend sensible à un ensemble de menaces sur

le plan sécuritaire. Alors que la sous-région fait face à une vague de

violences, la situation humanitaire aux frontières du Cameroun, du

Nigeria et de la République Centrafricaine, se dégrade de jour en jour.

L’insécurité transfrontalière progresse, faisant des victimes parmi les

populations civiles. Elle résulte des mouvements de rébellions armés

comme la Séléka, le Mouvement d’émancipation pour le delta du Ni-

ger (Movement for the Emancipation of the Niger Delta, MEND), les

Bakassi Freedom Fighters (BFF), le Front démocratique du peuple cen-

trafricain d’Abdoulaye Miskine ou encore des forces armées centra-

fricaines en déroute, auxquels s’ajoutent des attaques des coupeurs de

route, des organisations criminelles ou terroristes à l’image de Boko

Haram qui, depuis un certain

Doctorant en Études Internationales à temps écument le territoire ca-

l’Université de Douala au Cameroun.

merounais. Le pays porte désor-

études • Mars 2014 • n°4203 • 7

Maq etude mars 14.indd 7 19/02/14 10:17

mais l’estampille de « zone à risque » à l’image de l’océan de sable

sahélien connu pour ses groupes terroristes et ses hordes de criminels

qui ont fait de cet espace une zone de non-droit.

L’insécurité transfrontalière, ensemble d’actes délictueux dont les

auteurs, les victimes et les répercussions vont au-delà des frontières

étatiques, s’inscrit donc dans les réseaux et un ensemble d’activités

à caractère criminel, comme le terrorisme, les enlèvements et prises

d’otages, le banditisme par bandes armées, la piraterie maritime, les

insurrections et les pillages. Dans cet ensemble d’activités, la frontière

sert de balancier entre l’État où est illicitement prélevée la ressource,

souvent violemment, et celui où elle est stockée ou écoulée. Cette orga-

nisation spatiale confère aux activités concernées une portée interna-

tionale et favorise la connexion à des réseaux globaux de criminalité.

Ces nouvelles menaces de tout type sont des facteurs de déstabilisa-

tion au regard de ce qui se passe à l’Est du Cameroun (frontière avec

la Centrafrique), au Nord (avec le Nigeria) et au Sud-Ouest (du côté

du golfe de Guinée). Le scénario des attaques et le mode opératoire

des assaillants sont d’autant plus redoutables que, la plupart du temps,

ceux-ci commettent leur forfait et disparaissent sans être inquiétés.

Devant cette situation fortement incertaine, dans un climat d’insécu-

rité généralisé difficilement contrôlable, faut-il craindre le pire ?

La brutalité des événements qui agitent les frontières camerou-

naises en ce moment doit être prise au sérieux et considérée comme

un signe avant-coureur capable de remettre en question la stabilité et

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

la paix sociale observées dans cet État, et sur lesquelles celui-ci avait

fondé ses acquis. Plus qu’hier, on assiste à la montée en force d’une

insécurité frontalière et transfrontalière qui se développent de façon

sournoise sur un mode métastasique. Leur dangerosité est d’autant

plus forte que leur visibilité est faible. Dès lors, comment comprendre

cette escalade de violence aussi bien aux frontières que sur le sol ca-

merounais, et quelles stratégies d’anticipation faut-il mettre en œuvre

pour retourner la situation face à des forces transnationales qui me-

nacent l’État et sa population ?

Les défaillances étatiques

L’insécurité transfrontalière actuelle au Cameroun résulte de

l’imbrication entre de nouveaux facteurs participant à sa structura-

Maq etude mars 14.indd 8 19/02/14 10:17

i n s é c u r i t é a u c a m e r o u n

tion et de traces d’un passé trouble qui produisent encore leurs effets,

que l’on peut qualifier de facteurs anciens. On commencera par ces

derniers.

Un premier facteur est la défaillance des États. Pour de nombreux

experts, les États postcoloniaux demeurent incapables de parachever

leur autorité sur leur territoire. Le grand ensemble constituant leur

espace reste sous-administré et souffre d’une mauvaise gouvernance

chronique hypothéquant leur avenir. L’insécurité actuelle dans les

limes camerounais, montre par exemple à quel point l’État du Came-

roun et les pays frontaliers sont dans une telle situation. Pays aux six

frontières, se constituant comme le pivot géostratégique des échanges

et des menaces transfronta-

lières de toutes sortes, dont les L’appareil étatique a été

indications sont centrées, d’une

souvent privilégié au détriment

part sur sa position d’entrée et

de sortie de presque tous les

de l’édification nationale

pays de la sous-région (le Tchad

au Nord, la Guinée Équatoriale, la République du Congo, le Gabon au

Sud, la RCA à l’Est) et de la CEDEAO par le Nigeria, et par le golfe de

Guinée, d’autre part, par sa caractéristique d’oasis de paix et de sécu-

rité pour les populations réfugiées, le Cameroun tout comme le reste

de ses voisins demeure confronté à des problèmes de capacité et/ou de

stabilité institutionnelle et sociopolitique. Cette fragilité étatique est

nourrie par une crise de la gouvernance liée elle-même à une corro-

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

sion de la légitimité. Elle s’enracine dans les difficultés de la construc-

tion nationale, dans laquelle l’appareil étatique a été souvent privilé-

gié au détriment de l’édification nationale. L’émergence de rébellions

identitaires et centrifuges en constitue un marqueur.

De plus, les insuffisances dans la démarcation des frontières et

la fluidité de celles-ci, qui en font des espaces favorables aux embus-

cades, constituent la problématique centrale en alimentant les risques

de déstabilisation et de conflits armés. Les faibles capacités des États,

conjuguées à des zones frontalières immenses pouvant s’étendre sur

plusieurs centaines de kilomètres, la porosité des frontières et les soli-

darités transfrontalières dans des aires culturelles qui transcendent

les limites des États de la sous-région, rendent possibles les déplace-

ments incontrôlés de personnes et de biens divers, licites ou illicites,

et contribuent à faciliter par la même occasion le développement des

bandes terroristes et de la grande criminalité. De même, la faible coo-

Maq etude mars 14.indd 9 19/02/14 10:17

pération entre les forces de l’ordre, les limites du droit de poursuite,

la dissémination des armes en dépit des efforts de désarmement civil,

qui se traduit par un accès facile au marché noir et par la constitu-

tion d’arsenaux privés, la corruption, l’ambivalence du rôle des chefs

traditionnels frontaliers, et le problème de la sécurisation de la natio-

nalité1 sont autant de facteurs qui génèrent l’insécurité aux frontières

camerounaises.

Les ingérences étrangères

Un autre facteur est l’existence d’ingérences étrangères. Le Ca-

meroun, tout comme le reste des États de la sous-région de l’Afrique

Centrale, est au cœur des rivalités et convoitises des puissances exté-

rieures. Des acteurs multiples – États, entreprises multinationales,

cartels divers… – sont attirés par cet espace de fragilités et s’insèrent

avec leurs propres stratégies. Au cœur de ces rivalités nouvelles,

l’Afrique, riche de ses matières premières, de ses ressources hydro-

électriques et solaires, de ses 60 % de réserves mondiales de terre

cultivables redevient une priorité mondiale avec une incitation forte

à l’ingérence2. Les convoitises sur ces ressources induisent le dévelop-

pement de menaces qui peuvent déboucher sur des conflits violents et

une insécurité déstabilisatrice. Ces acteurs sont en mesure de contri-

buer au financement des armées ou des polices d’État, mais aussi

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

de les corrompre, de créer des leurres, de monter une armée privée,

d’armer des rébellions et des dissidences, etc. Leur capacité d’action

est puissante et significative, ce qui est susceptible d’avoir un impact

durable sur les équilibres des États de la sous-région et de permettre

à des États en rivalités pour la prise de contrôle des richesses, de se

positionner économiquement et militairement.

Aujourd’hui, le nouveau contexte mondial remet en question

les paradigmes qui ont fondé les relations Nord-Sud3. Les puis-

sances européennes – la France avec Elf (devenue Total), la Grande-

1. On retrouve dans ces zones frontalières avec le Cameroun de nombreuses personnes détentrices

de multiples cartes d’identité.

2. Colonel Michel Goya (IRSEM), « De nouvelles formes de conflictualité en Afrique », 50 ans de

défense et de sécurité en Afrique : États et perspectives stratégiques, Colloque International de

Simbock (13 et 14 avril 2011), p. 18.

3. Hugon Philippe et Charles-Albert Michalet (dir.), Les nouvelles régulations de l’économie

mondiale, Éd. Karthala, 2005.

10

Maq etude mars 14.indd 10 19/02/14 10:17

i n s é c u r i t é a u c a m e r o u n

Bretagne et les Pays-Bas avec British Petroleum et Shell – ont long-

temps dominé le jeu pétrolier dans les anciennes colonies. La France a

cherché à se constituer un espace vital énergétique autonome. La situa-

tion postcoloniale des chasses gardées et des rapports entre les trois

E (Élysée, Elf, État-major militaire) a disparu ou du moins s’est forte-

ment transformée. Le jeu est devenu plus complexe et moins transpa-

rent avec l’arrivée de nouveaux acteurs, notamment chinois, cherchant

à être présents sur ces territoires par des pratiques peu claires (prêts

à taux zéro ou rémunérations en nature). Pris dans cet étau et par

crainte de perdre son « pré carré », la France n’a pas l’intention de par-

tir, contrairement à ce qui a été dit jusqu’à aujourd’hui quant à la fin

d’une « Françafrique ». Elle est ainsi prise dans un dilemme : intervenir

en étant taxée d’ingérence ou laisser faire, signe d’indifférence, voire

d’acceptation du pire, quitte à recevoir de vives critiques.

L’impact des crises locales

Quelle que soit l’importance de ces facteurs, l’insécurité trans-

frontalière au Cameroun s’est aggravée. Un premier élément est la crise

centrafricaine, autrement dit, l’insécurité grandissante en RCA avec

la prolifération des armes dans les zones frontalières de ces deux pays.

La transition démocratique en Afrique Centrale se révèle belligène

dans la plupart des cas4. Face aux démocratisations bloquées, l’armée

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

a été la productrice d’alternance, mais c’est généralement d’une armée

milicienne qu’il s’agit, dès lors que ses éléments sont recrutés sur des

bases affinitaires5. Cependant, dans cette situation de déchéance de la

fonction présidentielle, il peut y avoir émergence de réseaux criminels

qui tirent parti de l’instabilité chronique qui s’installe. Le récent coup

d’État qui a eu lieu en République Centrafricaine et qui a mis un terme

au règne de dix ans de François Bozizé Yangouvonda le 24 mars 2013,

marqué par sa fuite au Cameroun, est le dernier exemple en date. Son

départ a généré une instabilité. La récurrence et la pluralité des formes

de violences rendent difficile le contrôle des zones frontalières entre

4. Les conditions de remplacement de Hissène Habré au Tchad, Mobutu Sese Seko au Zaïre,

Pascal Lissouba au Congo Brazzaville, d’Ange Félix Patassé et récemment de François Bozizé en

Centrafrique sont des cas révélateurs du problème de gouvernance que l’on rencontre en Afrique

centrale et dans le reste du continent.

5. Saibou Issa, « La prise d’otages aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad : une

nouvelle modalité du banditisme transfrontalier », Polis/R.C.S.P./C.P.S.R., Vol. 13, Numéros 1-2,

2006, p. 126.

11

Maq etude mars 14.indd 11 19/02/14 10:17

la Centrafrique et le Cameroun. Au nombre des entreprises crimi-

nelles figure notamment l’exacerbation du mouvement rebelle Séléka

aux frontières camerounaises avec le risque de répercussions graves et

préjudiciables à la paix, à l’harmonie sociale, à la stabilité politique et

à la sécurité du Cameroun.

La Séléka a multiplié de nombreuses attaques sur des villes du

département de l’Est du Cameroun. Le scénario des attaques et le

mode opératoire des assaillants sont souvent extraordinaires et théâ-

traux, voire héroïques. Ces individus disposent généralement d’une

artillerie de guerre de qualité : AK47, lance-roquettes, grenades, etc.

Ils maîtrisent l’environnement, connaissent les entrées et sorties des

villes dans lesquelles ils opèrent. Si l’existence de complicités locales

ou d’éventuelles connivences n’a pas été prouvée quant à un quel-

conque soutien à cette coalition de forces rebelles qui agit depuis sur

le territoire camerounais sans être inquiétée, la menace qu’on semble

sous-estimer devrait être prise au sérieux. Et comme le dit Guy

Mvelle6, « tant que le Cameroun demeurera un îlot de paix dans un

océan d’instabilité, et surtout un pays riche en ressources diverses,

il est quasi évident qu’il subira toujours, à un moment où à un autre

des invasions, des attaques et des agressions venant des pays voisins ».

Confronté au crime organisé et à la montée du terrorisme, le Came-

roun est aujourd’hui une cible. L’interconnexion entre les trafiquants

et les groupes terroristes qui écument ses frontières est une illustration

supplémentaire des dangers que court le pays sur le plan sécuritaire.

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

Banditisme et terrorisme

La fluidité des frontières est à l’origine d’un banditisme trans-

frontalier grandissant accompagné des trafics en tout genre qui pul-

lulent dans la sous-région d’Afrique Centrale. La mondialisation a

facilité le phénomène et l’a fortement amplifié. La libre circulation

des capitaux et des personnes, la déréglementation, l’affaiblissement

des contrôles publics ont favorisé l’essor d’une économie parallèle où

s’échangent illégalement des biens licites et celui d’un marché pour

l’échange des biens illégaux. Le commerce des stupéfiants est au cœur

6. Guy Mvelle est docteur en Science politique et enseignant à l’Université de Yaoundé II-Soa, à

l’Institut des Relations Internationales (IRIC), à l’École d’état-major et au Cour supérieur interarmées

de défense de Yaoundé.

12

Maq etude mars 14.indd 12 19/02/14 10:17

i n s é c u r i t é a u c a m e r o u n

de cette économie souterraine où l’on trouve aussi le commerce illégal

des diamants, des bois tropicaux, des animaux, des armes (lourdes ou

légères), et tous les trafics possibles autour du corps humain. De mul-

tiples groupes criminels comme les coupeurs de route7 et les pirates8

participent à cette économie souterraine, parfois avec la complicité

de dirigeants politiques. Le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique,

qualifiés de « triangle de la mort », en opposition à l’autre triangle

« de l’opulence » (Cameroun, Gabon et Guinée Équatoriale), voient

se développer cette insécurité chronique9. Cette zone est entourée de

foyers de tensions de toutes natures, à savoir la partie Sud du Congo,

le Tchad, la RCA, le Darfour, les Grands Lacs10. Ce climat d’insécu-

rité généralisé se renforce de jour en jour avec l’acuité de la menace

terroriste.

Tout comme la région sahélienne, l’Afrique Centrale et en parti-

culier le Cameroun font l’objet d’une progression de la menace terro-

riste. Certes, il est vrai que la menace d’Al-Qaïda et d’un islam radi-

cal ne paraît pas imminente comme dans la zone sahélo-saharienne.

Mais on sait également que le terrorisme religieux islamique peut

muter relativement vite en d’autres formes sous une autre couverture.

La globalisation ne fait pas seulement des vainqueurs et des profi-

teurs, mais elle produit également beaucoup de perdants et d’exclus11.

Comme ils l’ont toujours fait, les groupes terroristes restent mobiles

et circulent librement dans des vastes espaces aux frontières incon-

trôlables. Les poussées de violence du mouvement Boko Haram ne

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

cessent de s’étendre en « tache d’huile » du Nigeria au Cameroun via

l’extrême Nord de ce dernier où elle semble avoir une base arrière, et

avec le phénomène des prises d’otages. Il en est de même pour les BFF

et pour le MEND, deux groupes de rébellion déjà mentionnés, qui

contribuent à la violence et à l’enracinement de l’insécurité transfron-

talière au Cameroun.

7. Voir Djimtoloum Rangar, « La prolifération des ALPC et le phénomène des coupeurs de route en

Afrique centrale : quel rôle pour la société civile ? Lutte contre la circulation des armes légère et le

phénomène des coupeurs de route en Afrique centrale : quel rôle pour la société civile ? », Fondation

Friedrich Ebert, Yaoundé, 2006.

8. Voir à ce sujet Joseph Vincent Ntuda Ebode (dir.), « Terrorisme et Piraterie : De nouveaux enjeux

sécuritaires en Afrique Centrale », Fondation Friedrich Ebert, Yaoundé, février 2010.

9. Etanislas Ngodi, « L’Afrique centrale face aux nouveaux enjeux sécuritaires du XXIe siècle »,

Codesria, 13e Assemblée Générale, Rabat-Maroc, 5-9/12/2011, p. 8.

10. Claude ABE, « Pratiques et productivité de la criminalité transfrontalière en Afrique centrale :

l’exemple des Zarguina », Bulletin de l’APAD, n° 25, 2003.

11. Joseph Vincent Ntuda Ebode (dir.), « Terrorisme et Piraterie : De nouveaux enjeux sécuritaires en

Afrique Centrale », Fondation friedrich Ebert, Yaoundé, février 2010, p. 11.

13

Maq etude mars 14.indd 13 19/02/14 10:17

Des perspectives stratégiques et tactiques

La lutte contre l’insécurité transfrontalière au Cameroun ne sau-

rait se concevoir sans la mise en place d’une politique nationale sécu-

ritaire et répressive et sans une action concertée de solidarité adaptée

et de coopération à l’échelle sous-régionale, régionale et même inter-

nationale.

L’insécurité transfrontalière actuelle aux frontières camerou-

naises dicte le renforcement du dispositif sécuritaire sur l’ensemble

du territoire national. Or, l’armée camerounaise traverse une vraie

crise d’identité12. On note aujourd’hui une pression considérable au

sein de cette armée dans un contexte de tension sous-régionale. Outre

le matériel souvent ancien ou vieillissant, les actes d’indiscipline et

de corruption sapent l’opérationnalité de cette armée. De plus, un

autre constat qui semble très inquiétant est celui de la division dans

l’armée : d’un côté les unités régulières qui s’estiment mal entretenues

et mal équipées et de l’autre, les unités d’élite (Garde présidentielle,

Bataillon d’intervention rapide), mieux équipées et mieux entraî-

nées. D’où la naissance d’un malaise grandissant qui tend à créer une

rivalité de corps. Cette impuissance de l’armée camerounaise, alors

que la menace prend de l’ampleur, fait dire à certains que « l’armée

n’a plus les moyens de défendre le Cameroun13 ». Une situation for-

tement incertaine qui appelle à reconsidérer les moyens de lutte dans

leur globalité et à dégager une stratégie d’urgence, notamment pour le

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

contrôle des frontières.

Il s’agit d’apporter des réponses adéquates aux menaces transfron-

talières. Selon les circonstances et les moyens, celles-ci pourront être

militaires ou non. Face à des frontières poreuses, il est important que

l’État du Cameroun ait la maîtrise de son espace géographique. Cela ne

peut se faire qu’à travers une forte présence étatique et par le redéploie-

ment d’un dispositif sécuritaire sur l’étendue du territoire national. Cela

doit s’accompagner d’un équipement et d’une logistique adaptés aux

technologies innovantes en matière de sécurité. Par ailleurs, l’éternel

problème de la corruption, qui mine l’institution sécuritaire du pays,

12. Voir Jeune Afrique, « Malaise dans les rangs de l’armée camerounaise », http://www.

jeuneafrique.com/Articles/Dossier/JA2749p020.xml0/cameroun-bakassi-paul-biya-upcmalaise-

dans-les-rangs-de-l-armee-camerounaise.html (consulté le 8 janvier 2014).

13. Lire l’interview de Victorin Hameni Bieleu, « L’armée n’a plus les moyens de défendre le Cameroun »,

http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/JA2749p020.xml2/cameroun-corruption-paul-

biya-armee-camerounaisevictorin-hameni-bieleu-l-armee-n-a-plus-les-moyens-de-defendre-le-

cameroun.html (consulté le 8 janvier 2014).

14

Maq etude mars 14.indd 14 19/02/14 10:17

i n s é c u r i t é a u c a m e r o u n

doit être combattu ardemment afin de dissiper le doute et de réveiller

un esprit de patriotisme au sein des troupes. De même, une améliora-

tion des cadres juridiques nationaux est nécessaire pour combattre les

différentes formes de criminalité dans le but de consolider davantage le

système de sécurité. Au-delà des préoccupations nationales, des actions

concertées et communes sont aujourd’hui indispensables pour agir

contre toute sorte de menace.

Une coopération internationale

La nature des menaces aux frontières du Cameroun oblige ce der-

nier à mettre sur pied une collaboration étroite entre les différents

acteurs aux niveaux sous-régional (CEMAC) et régional (Union Afri-

caine). La mise en œuvre et l’efficacité d’une telle initiative dépend

de la volonté des dirigeants politiques concernés. Pour coordonner

leurs renseignements et leurs moyens de lutte, des actions concertées

sont indispensables. Ce renforcement des efforts par une perception

commune des menaces permettrait de faire disparaître des désac-

cords et des points de vue qui, pour le moment, ne convergent pas.

S’il existe déjà un ensemble de

mesures matérialisées par des

Définir une ligne d’action prenant en

rencontres bilatérales entre

chefs d’État ou multilatérales

compte les enjeux du local et du global

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

dans le cadre de la CEMAC, le

récent sommet des chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC, de

la CEDEAO et de la CGG sur la sécurité dans le Golfe de Guinée qui

s’est réuni à Yaoundé les 24 et 25 juin derniers, est un pas de plus

pour lutter contre l’insécurité transfrontalière. Une telle coopération

pourra permettre de combattre l’insécurité qui sévit dans le Golfe de

Guinée, face à laquelle la CEMAC en général et le Cameroun en par-

ticulier sont restés impuissants.

Il convient enfin de noter que la mondialisation produit des effets

pervers d’un bout à l’autre de la planète. Pour faire face à cette nouvelle

« société du risque14 », une approche globale incluant une aide inter-

nationale ou des partenaires stratégiques est nécessaire pour affronter

les menaces transfrontalières. Le Cameroun, tout comme ses voisins,

14. Ulrich Beck, La Société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, traduit de l’allemand par

Laure Bernardi, Flammarion, 2003.

15

Maq etude mars 14.indd 15 19/02/14 10:17

gagnerait à solliciter une aide internationale impliquant l’ONU ou des

pays avancés dans la lutte contre l’insécurité comme la France ou les

États-Unis, dans le but de renforcer son efficacité contre l’insécurité.

Il ne s’agit pas de se laisser imposer une vision mais de définir une

ligne d’action prenant en compte les enjeux du local et du global afin

de prévenir et d’anticiper l’insécurité transfrontalière. C’est pourquoi

une relation de confiance et non de suspicion, le partage du sens com-

mun de la menace, doivent faire prévaloir un impératif de stabilité,

pour une paix sociale commune à notre humanité. Le Sommet de

l’Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique du 6 décembre 2013 axé

sur la sécurité du continent est une bonne initiative. Car, « la sécurité

de l’Afrique, c’est aussi la sécurité de l’Europe ».

En l’état actuel des choses, le Cameroun a du mal à relever

le défi des menaces asymétriques en général, et de l’insécurité

transfrontalière en particulier. Pour sortir de cette ornière, il doit se

donner une vision, une stratégie et des moyens opérationnels appro-

priés pour le traitement desdites menaces, dans une optique de spé-

cialisation, d’opérationnalisation et de mutualisation des forces et des

efforts, aux niveaux national, régional et international, conformément

à la sécurité collective. La concertation et la coopération sont donc in-

dispensables pour la sécurité et le développement de cette sous-région

d’Afrique centrale. Dans cette optique, l’intégration régionale, qui est

encore un vœu pieux, pourrait contribuer à éradiquer ces menaces

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

© S.E.R. | Téléchargé le 09/12/2023 sur www.cairn.info (IP: 129.0.226.26)

transnationales.

Nana Ngassam Rodrigue

ees

.com

Retrouvez le dossier « Afrique »

ue-etud

sur www.revue-etudes.com

rev

.

www

16

Maq etude mars 14.indd 16 19/02/14 10:17

Vous aimerez peut-être aussi

- Management Strategique ZALARDocument11 pagesManagement Strategique ZALARYASSINE FARNAOUIPas encore d'évaluation

- Patate - Douce MadagascarDocument16 pagesPatate - Douce MadagascarJacques Martial AtanganaPas encore d'évaluation

- Digital MarocDocument3 pagesDigital MarocSalma Idrissi100% (2)

- These Cyrille BokoDocument126 pagesThese Cyrille BokoBouabrePas encore d'évaluation

- Historiens Des ChorfaDocument502 pagesHistoriens Des ChorfaHenkPas encore d'évaluation

- E Commerce AfriqueDocument14 pagesE Commerce AfriqueHouda AzPas encore d'évaluation

- Le Panafricanisme Expliqué À Mon FilsDocument4 pagesLe Panafricanisme Expliqué À Mon FilsPascal Gibert100% (1)

- LP Magnard 1GDocument98 pagesLP Magnard 1Gmarion77chapuis100% (3)

- Exposé Geste de Breke 2Document8 pagesExposé Geste de Breke 2mohamed dagngo100% (1)

- Maison Et Jardins Juillet 2017Document188 pagesMaison Et Jardins Juillet 2017FabeRn100% (1)

- Etu 4134 0307Document13 pagesEtu 4134 0307Papa NdawPas encore d'évaluation

- Pe 234 0067Document16 pagesPe 234 0067jeanbulalu0303100% (1)

- RFG 277 0045Document16 pagesRFG 277 0045ccPas encore d'évaluation

- Machr1 001 0053Document9 pagesMachr1 001 0053Hichem AbdouPas encore d'évaluation

- Etu 115 0439Document13 pagesEtu 115 0439ImanePas encore d'évaluation

- TFD 112 0103Document25 pagesTFD 112 0103free pikPas encore d'évaluation

- Her 157 0056Document17 pagesHer 157 0056aymane2008Pas encore d'évaluation

- Esp 120 0219Document22 pagesEsp 120 0219samytony68Pas encore d'évaluation

- Université Thomas Sankara - Fondements de La Stratégie 5Document24 pagesUniversité Thomas Sankara - Fondements de La Stratégie 5Mohamed YaROPas encore d'évaluation

- RFG 167 0033 PDFDocument17 pagesRFG 167 0033 PDFHanane SamiraPas encore d'évaluation

- Her 172 0193Document24 pagesHer 172 0193Juan Pedro Antonuccio ZambranoPas encore d'évaluation

- Identité Et TurbulencesDocument15 pagesIdentité Et TurbulencesValeria LeonPas encore d'évaluation

- Etu 4246 0017Document13 pagesEtu 4246 0017travel siraguiPas encore d'évaluation

- Les Quatres Poles Du Pouvoir IranienDocument13 pagesLes Quatres Poles Du Pouvoir IraniencbnPas encore d'évaluation

- TFD 115 0079Document24 pagesTFD 115 0079PETITPas encore d'évaluation

- Bienveillance, Un Mot Jeté À La Mer - Stephanie Frigout - 2020Document8 pagesBienveillance, Un Mot Jeté À La Mer - Stephanie Frigout - 2020tcm.potierPas encore d'évaluation

- Pro 313 0027Document8 pagesPro 313 0027Oumayma LimemePas encore d'évaluation

- Géopolitique Des Forêts D'afrique Centrale - KarsentyDocument23 pagesGéopolitique Des Forêts D'afrique Centrale - KarsentyDORLAND POHANG ANGOBOULPas encore d'évaluation

- RCG 025 0132Document34 pagesRCG 025 0132Mohamed ZakkatPas encore d'évaluation

- L'eco 068 0071Document10 pagesL'eco 068 0071KaborePas encore d'évaluation

- Cont 054 0193Document23 pagesCont 054 0193Damien BaudryPas encore d'évaluation

- PLD 114 0032Document5 pagesPLD 114 0032t77407928Pas encore d'évaluation

- Le Basculement Du SYSCOHADA Vers Les Normes IAS/IFRS, Enjeux Et Perspectives Dans Les Entités de L'afrique Subsaharienne: Un Mariage Ou Un Divorce ?Document25 pagesLe Basculement Du SYSCOHADA Vers Les Normes IAS/IFRS, Enjeux Et Perspectives Dans Les Entités de L'afrique Subsaharienne: Un Mariage Ou Un Divorce ?Eurudice DibyPas encore d'évaluation

- Adoption Des Services Financiers MobilesDocument59 pagesAdoption Des Services Financiers MobilesSana Ben-hassenPas encore d'évaluation

- CNX 116 0125Document14 pagesCNX 116 0125Damien BaudryPas encore d'évaluation

- Le Role Du Secteur de L'assurance Dans Le DéveloppementDocument9 pagesLe Role Du Secteur de L'assurance Dans Le DéveloppementManagement RHPas encore d'évaluation

- Gnanguênon Et Tisseron, Afrique de L'ouest, Fragilités Structurelles, Expansion DjihadisteDocument13 pagesGnanguênon Et Tisseron, Afrique de L'ouest, Fragilités Structurelles, Expansion DjihadisteJoseph KEUTCHEUPas encore d'évaluation

- TFD 124 0027Document9 pagesTFD 124 0027Mehdi KoraichPas encore d'évaluation

- Afd Terri 2023 01 0001Document18 pagesAfd Terri 2023 01 0001Paul FortaPas encore d'évaluation

- Her 179 0130Document17 pagesHer 179 0130marcel weussouabePas encore d'évaluation

- Afco 260 0136Document4 pagesAfco 260 0136Moussa MacalouPas encore d'évaluation

- Les Droits Du Contribuable Au Cameroun - CairnDocument11 pagesLes Droits Du Contribuable Au Cameroun - CairnAKASHPas encore d'évaluation

- Le Cyberespace Ca Sert D'abordDocument23 pagesLe Cyberespace Ca Sert D'abordvito squeletaPas encore d'évaluation

- NF 003 0253Document8 pagesNF 003 0253Victoria galatolaPas encore d'évaluation

- Pe 234 0011Document16 pagesPe 234 0011jeanbulalu0303Pas encore d'évaluation

- Cadre, Jeu Et Indication Au PsychodrameDocument9 pagesCadre, Jeu Et Indication Au Psychodramejadejeanne012Pas encore d'évaluation

- Puf Gutt 2013 01 0211Document105 pagesPuf Gutt 2013 01 0211guiguitelloPas encore d'évaluation

- Rdna 809 0101Document7 pagesRdna 809 0101henriatebaboyPas encore d'évaluation

- SR 007 0101Document16 pagesSR 007 0101Yehia FayoudPas encore d'évaluation

- Article Crise AsiatiqueDocument4 pagesArticle Crise Asiatiqueibrahimnouzoulati3Pas encore d'évaluation

- Madani Safar-Zitoun - Alger Ou La Recomposition D'une MétropoleDocument7 pagesMadani Safar-Zitoun - Alger Ou La Recomposition D'une Métropoleaziner01Pas encore d'évaluation

- QDM 223 0156Document54 pagesQDM 223 0156Damien BaudryPas encore d'évaluation

- Her 159 0086Document14 pagesHer 159 0086tariqonPas encore d'évaluation

- Camau-Crise Du Leadership ArabeDocument9 pagesCamau-Crise Du Leadership ArabeHichem AbdouPas encore d'évaluation

- Le Corps Perdu Du Créole Chez Aimé Césaire Et Derek Walcott - NFerdinandDocument17 pagesLe Corps Perdu Du Créole Chez Aimé Césaire Et Derek Walcott - NFerdinandMaliko2013Pas encore d'évaluation

- Lfa 218 0083Document12 pagesLfa 218 0083StanPas encore d'évaluation

- Come 085 0191Document18 pagesCome 085 0191f57wkb5t82Pas encore d'évaluation

- RDM 054 0243Document14 pagesRDM 054 0243Khadidja Khelil cherfiPas encore d'évaluation

- Lfa 218 0057Document17 pagesLfa 218 0057StanPas encore d'évaluation

- Geoec 063 0073Document11 pagesGeoec 063 0073Abir EL OMARIPas encore d'évaluation

- Notation FinanciereDocument17 pagesNotation Financieresaid bellaPas encore d'évaluation

- Tereno2022 attachementpsychosocialCONT 055 0013-1Document21 pagesTereno2022 attachementpsychosocialCONT 055 0013-1Michael GuillienPas encore d'évaluation

- Ri 133 0041Document13 pagesRi 133 0041fatoumatadiallo.2101Pas encore d'évaluation

- LE DESIR DE VISAGE - Patrique DrevetDocument8 pagesLE DESIR DE VISAGE - Patrique DrevetbabayagaPas encore d'évaluation

- Machr1 171 0176Document15 pagesMachr1 171 0176sz.moussiPas encore d'évaluation

- Enje 030 0011Document20 pagesEnje 030 0011bruno.genestePas encore d'évaluation

- Her 180 0072Document16 pagesHer 180 0072HananePas encore d'évaluation

- De L'evénement A L'avenementDocument6 pagesDe L'evénement A L'avenementGRPas encore d'évaluation

- Les Paradoxes Du VoileDocument9 pagesLes Paradoxes Du VoileRd LfPas encore d'évaluation

- Prof Administration Generale FRDocument5 pagesProf Administration Generale FRJacques Martial AtanganaPas encore d'évaluation

- CPJA CJA Definitif 2023Document5 pagesCPJA CJA Definitif 2023Jacques Martial AtanganaPas encore d'évaluation

- Pouvoirs34 p143-155 Complexe Militaro Indu TurcDocument13 pagesPouvoirs34 p143-155 Complexe Militaro Indu TurcJacques Martial AtanganaPas encore d'évaluation

- CIRADjournals,+Document 530313Document7 pagesCIRADjournals,+Document 530313Jacques Martial AtanganaPas encore d'évaluation

- Chefs de Poles de L'AnafootDocument2 pagesChefs de Poles de L'AnafootJacques Martial AtanganaPas encore d'évaluation

- Arrete N°52 Du 16 Aout 2019Document6 pagesArrete N°52 Du 16 Aout 2019Jacques Martial AtanganaPas encore d'évaluation

- Anlage 10 Umrechnungstabelle Grille de Conversion Des NotesDocument4 pagesAnlage 10 Umrechnungstabelle Grille de Conversion Des NotesJacques Martial AtanganaPas encore d'évaluation

- Mathematique Informatique Yaounde 2014 1Document2 pagesMathematique Informatique Yaounde 2014 1Jacques Martial AtanganaPas encore d'évaluation

- Imm 5555 FDocument1 pageImm 5555 FJacques Martial AtanganaPas encore d'évaluation

- Anlage 10 Umrechnungstabelle Grille de Conversion Des NotesDocument4 pagesAnlage 10 Umrechnungstabelle Grille de Conversion Des NotesJacques Martial AtanganaPas encore d'évaluation

- La Responsabilite Sociale Et EnvironnemeDocument45 pagesLa Responsabilite Sociale Et EnvironnemeMarti BolongoPas encore d'évaluation

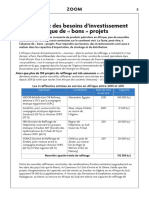

- BIP 20120726 Aval Africain Des Besoins D'investissementDocument2 pagesBIP 20120726 Aval Africain Des Besoins D'investissementJuan Jose SossaPas encore d'évaluation

- Article 3. DIOP 1Document40 pagesArticle 3. DIOP 1babaPas encore d'évaluation

- AvantProjetToussaint AimprimerDocument11 pagesAvantProjetToussaint AimprimerMaxwell TamwoPas encore d'évaluation

- Kahel PDFDocument6 pagesKahel PDFBotond TekleszPas encore d'évaluation

- 3e HIST T1 L1 Mouvement Imperialiste Colonisation CIDocument6 pages3e HIST T1 L1 Mouvement Imperialiste Colonisation CIolivek140Pas encore d'évaluation

- Ecosit3 - Rapport Principal Sur La Pauvrete - Tchad 2011 - Version PublieeDocument143 pagesEcosit3 - Rapport Principal Sur La Pauvrete - Tchad 2011 - Version PublieeKendra MasseyPas encore d'évaluation

- Malette Pédagogique UICNDocument128 pagesMalette Pédagogique UICNDjibril LYPas encore d'évaluation

- Le Blanc Dans La Littérature Africaine: Mineke Schipper de Leeuw, AmsterdamDocument9 pagesLe Blanc Dans La Littérature Africaine: Mineke Schipper de Leeuw, AmsterdamAziz DassilvaPas encore d'évaluation

- Approche Anthropologique Sur Les Motivations de Recours À La SorcellerieDocument121 pagesApproche Anthropologique Sur Les Motivations de Recours À La Sorcellerieममदौ गुइPas encore d'évaluation

- Collect Aaa - FR - Didier Claes - Sept 17Document1 pageCollect Aaa - FR - Didier Claes - Sept 17api-283149066Pas encore d'évaluation

- Systeme Tonal Du GbeDocument11 pagesSysteme Tonal Du GbeIMOTEPPas encore d'évaluation

- Memoire HOUNGNANDAN - CandideDocument63 pagesMemoire HOUNGNANDAN - CandideWahabTouréPas encore d'évaluation

- Geographie ContrôleDocument9 pagesGeographie Contrôlerkvcn5swpvPas encore d'évaluation

- 10 Astuces Pour Investir, Renter, Vivre Au Pays (Afrique) - 05072020Document17 pages10 Astuces Pour Investir, Renter, Vivre Au Pays (Afrique) - 05072020Germain BOSSONPas encore d'évaluation

- La Filiere Sesame Au Burkina Faso Dulioust 2Document89 pagesLa Filiere Sesame Au Burkina Faso Dulioust 2Tougma JulinoPas encore d'évaluation

- TDR - RECRUTEMENT DOCTORAT - 2022 - 2023 OkDocument3 pagesTDR - RECRUTEMENT DOCTORAT - 2022 - 2023 Okhilaire koffiPas encore d'évaluation

- Sequence 31Document2 pagesSequence 31lidija46Pas encore d'évaluation

- Preuve Bepc Blanc 2022 Histoire Geographie Collectif Des Collèges Privés Du BorgouDocument1 pagePreuve Bepc Blanc 2022 Histoire Geographie Collectif Des Collèges Privés Du BorgouJeanpierre HounkpeviPas encore d'évaluation

- 178-Article Text-654-1-10-20200731Document42 pages178-Article Text-654-1-10-20200731brahimPas encore d'évaluation

- Tout Savoir Sur OttoDocument14 pagesTout Savoir Sur OttoJuvénal WasukundiPas encore d'évaluation