Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

STMG Gestion Finance Referentiel

STMG Gestion Finance Referentiel

Transféré par

Noel RaharinantenainaTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

STMG Gestion Finance Referentiel

STMG Gestion Finance Referentiel

Transféré par

Noel RaharinantenainaDroits d'auteur :

Formats disponibles

Enseignement spécifique de gestion et finance

Dans le prolongement de l’enseignement commun, l’enseignement spécifique de gestion

et finance vise à aborder des problématiques et des pratiques actuelles dans le domaine

de la gestion et de la finance.

Présentation du programme

L’enseignement de gestion et finance s’appuie sur l’étude du système d’information

comptable qui permet de fournir des informations pertinentes à leurs différents utilisateurs

afin d’analyser la situation financière de l’entreprise et de préparer les décisions de gestion. Il

est très utile pour comprendre comment l’information financière et de gestion est produite,

comment elle circule, comment elle est stockée et mise à disposition des utilisateurs.

En classe de première, l’enseignement de sciences de gestion et numérique a permis

d’appréhender la prise en charge de processus de gestion par un système d’information, de

mesurer la création de valeur, d’identifier des indicateurs de mesure de la performance,

d’utiliser des données prospectives dans une démarche prévisionnelle et budgétaire. En

classe terminale, les indicateurs de création de valeur, les ressources financières pour

produire, l’information financière ainsi que la communication financière sont abordées dans

la partie commune de l’enseignement de management, sciences de gestion et numérique.

Le programme de l’enseignement spécifique de gestion et finance vise l’acquisition de

mécanismes et principes comptables de base ; il privilégie l’analyse de la situation financière

de l’entreprise et l’étude de quelques décisions de gestion dans des contextes variés

d’organisations, à partir de trois thèmes :

appliquer les règles comptables ;

analyser la situation de l’entreprise ;

accompagner la prise de décision.

La technicité comptable n’est pas visée dans cet enseignement spécifique. Elle pourra être

développée ultérieurement par les élèves, en fonction de leur poursuite d’études.

Des situations simples suffisent à poser les principes de gestion, à leur donner du sens.

L’objet d’étude est principalement l’entreprise ; sont éludées toutes les spécificités liées à

des réglementations propres à des secteurs particuliers. Le choix de PME-PMI est privilégié

afin que soient évitées les situations complexes inhérentes aux grandes entreprises et plus

encore aux groupes ; doit primer le souci de mettre à disposition des élèves l’information

suffisante pour produire une analyse pertinente.

Lorsque la question de gestion le permet, des contextes variés d’organisations peuvent être

mobilisés.

Parmi les différentes approches possibles pour faire acquérir aux élèves les mécanismes

comptables, l’observation et l’analyse des traitements avec un progiciel de gestion intégré

(PGI) peuvent constituer un moyen plus efficace que la seule explicitation des notions. Le

recours aux simulations de gestion est privilégié pour repérer l’impact des décisions de

gestion.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Mise en œuvre du programme

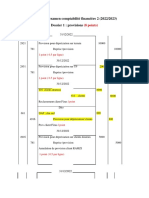

Les thèmes du programme sont décrits en trois colonnes :

Indications

Questions Notions

complémentaires

Elles permettent de Elles énumèrent les connaissances Elles précisent les attendus

préciser l’intention et qui doivent être acquises par les associés à chaque question.

l’esprit du thème. élèves à l’issue de la classe terminale.

Le programme laisse au professeur l’initiative de la construction de son itinéraire par

l’articulation des apprentissages, autant qu’il le juge nécessaire, autour des notions abordées

dans un ou plusieurs thèmes. Cette liberté porte sur les choix didactiques, la mise en relation

des thèmes, l’ordre dans lequel sont étudiées les questions, le choix des outils et des

supports, le choix et la mobilisation des contextes de gestion. Le thème « Appliquer les

règles comptables » apparaît cependant comme un préalable à l’étude des deux suivants : il

présente le rôle du système d’information comptable et assure l’acquisition préalable des

mécanismes qui permettent d’envisager l’utilisation des informations comptables pour

analyser une situation financière ou prendre une décision de gestion.

La conduite du projet permet une mobilisation et une responsabilisation accrues des élèves,

ainsi que l’ouverture vers les autres enseignements.

Au-delà des compétences relatives à chacun des thèmes du programme, les activités

proposées aux élèves visent également à développer les capacités suivantes :

développer le sens de l’observation, la curiosité, l’esprit critique ;

comprendre les relations de l’organisation avec ses partenaires ;

pratiquer une démarche rigoureuse (observer, formuler des hypothèses, simuler,

raisonner, modéliser) ;

effectuer des contrôles de cohérence sur les résultats obtenus ;

maîtriser l’environnement numérique, ses ressources, ses contenus ;

avoir une attitude critique dans la sélection et l’utilisation de ressources

documentaires ;

construire son parcours de formation.

Thème 1 : Appliquer les règles comptables

La nécessité d’utiliser un langage commun s’est imposée aux entreprises et aux

organisations afin de faciliter la communication d’informations financières auprès de leurs

parties prenantes.

La comptabilité peut ainsi être considérée comme un système d’information : elle suppose la

mise en œuvre de moyens matériels et immatériels, et permet « de saisir, de classer,

d’enregistrer des bases de données chiffrées et de présenter des états reflétant une image

fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture »

(art. 120-1 du PCG). Les données issues du système d’information comptable (SIC) sont

exploitables en interne pour prendre des décisions de gestion ; en externe, elles constituent

des éléments de preuve dans le cadre des échanges et des éléments nécessaires à la

détermination des impôts.

En France, le législateur a imposé à l’État de présenter des informations comptables et

financières selon des modèles empruntés à la comptabilité des entreprises. Dans le cas des

associations, la production d’états financiers est également obligatoire, notamment dans le

processus de demande de subvention.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

La comptabilité obéit à des principes de modélisation qui constituent les règles comptables.

À l’origine de celui-ci, le processus de normalisation comptable, exclusivement national

jusque dans les années 1970, est devenu international dans les années 2000. Pour le cadre

comptable français, l’Autorité des normes comptables (ANC) est l’institution en charge de la

réglementation comptable. Le Plan comptable général (PCG) est une référence importante

comportant les règles d’élaboration des comptes annuels.

À partir d’une base de données de gestion implantée dans un progiciel de gestion, à partir

d’un contexte d’organisation réel ou didactisé, d’extraits de textes réglementaires ou issus

d’une documentation générale ou technique, l’élève est capable :

de représenter les principaux processus du système d’information comptable ;

de repérer les documents commerciaux, financiers et comptables disponibles dans le

système d’information ;

de repérer les services produits par le système d’information en réponse à une

variété de besoin d’informations ;

de prendre conscience des enjeux de la sécurité du système d’information ;

d’expliciter les postes figurant au bilan et au compte de résultat.

de comptabiliser et analyser des opérations simples du processus achat-vente ;

de décrire les éléments du coût d’acquisition d’une immobilisation corporelle ;

d’élaborer le plan d’amortissement selon une approche économique.

Questions Notions Indications complémentaires

1.1 Qu’est-ce Rôle du système Les technologies numériques ont profondément

qu’un système d’information modifié le système d’information comptable. Les PGI

d’information comptable (SIC). sont devenus les supports technologiques courants

comptable et Progiciel de des procédures comptables. Les pièces justificatives,

que lui gestion intégré souvent dématérialisées, permettent une collecte

apportent les (PGI) : outil support automatisée des données. Dans ce contexte, les

technologies des processus de interventions humaines concernent davantage le

numériques ? gestion et des paramétrage, le contrôle, la résolution d’anomalies et

traitements la validation des enregistrements. Un PGI est donc un

comptables. outil de fiabilisation de l’information financière.

Dématérialisation La sécurité dans les traitements, les transferts et la

des documents sauvegarde des données du système d’information

comptables. est nécessaire pour en préserver la disponibilité,

Sécurité des l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité.

traitements. L’enregistrement des flux en partie double est

Techniques de nécessaire pour prendre en compte la réalité du

sauvegarde. fonctionnement des organisations et notamment les

délais de paiement (créances ou dettes).

Articulation des

documents L’installation des mécanismes comptables peut se

comptables : faire par une complémentarité d’approches entre

pièces l’explicitation de notions et concepts d’une part et

justificatives, l’observation et l’analyse de traitements avec le PGI

journaux, grand d’autre part.

livre, balances, Pour représenter l’enchaînement des activités d’un

documents de processus de gestion, la notion de processus de

synthèse. gestion étudiée en classe de première en

Partie double, enseignement de sciences de gestion et numérique

Flux/stock. est mobilisée.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Créance/dette. Le recours à un PGI est particulièrement adapté pour

Actif/passif. appréhender l'enchaînement des documents

Charge/produit. commerciaux ou financiers associés aux flux

d’informations et s’approprier les mécanismes

Plan de comptes.

comptables.

Les contextes d’organisation et les bases de données

associées peuvent être à nouveau mobilisés dans les

questions de gestion suivantes du thème 1.

1.2 Acheter et Cycle Le cycle d’exploitation correspond à l’ensemble des

vendre, quelle d’exploitation. opérations récurrentes réalisées entre l’achat initial

traduction Processus aux fournisseurs et le règlement des clients.

comptable ? d’achat/vente de Le processus de gestion des opérations d’achat-

biens et services et vente, composé d’étapes successives, est

règlement. caractéristique de ce cycle.

La traduction comptable des opérations d’achat, de

vente et de règlement, se fait dans le respect des

règles comptables.

Taxe sur la valeur La comptabilisation se limite aux factures de droit

ajoutée (TVA) : (avec des frais de transport, des réductions

mécanisme, commerciales mais sans avances et acomptes) ainsi

détermination du qu’aux règlements au comptant ou à crédit (sans

solde dû. évoquer les effets de commerce). Le mécanisme de

la TVA est intégré à l’analyse de ce processus.

Contrôles (lettrage, La comptabilisation de factures d’avoir sur retour de

rapprochement biens est soumise à l’analyse des élèves.

d’états). Dans un contexte organisationnel donné, il s’agit :

- d’identifier les flux d’informations qui ont un impact

sur les comptes associés au processus d’achat-

vente (achat, vente, TVA, client, fournisseur,

trésorerie) ;

- de répondre aux besoins d’information des acteurs

associés au processus d’achat-vente.

1.3 Investir, Processus L’investissement correspond à un actif qui crée une

quelle d’investissement : ressource et se distingue en cela d’une charge. Il

traduction coût d’acquisition, exige dans certains cas la mise en place d’un plan

comptable ? prix de cession et d’amortissement.

règlement. Il s’agit ici d’envisager le traitement comptable d’un

Différence actif immobilisé corporel. On se limite au plan

actif/charge. d’amortissement selon une approche économique.

Amortissement

d’une

immobilisation.

1.4 Quelles sont Exercice Périodiquement, une image de l’organisation est

les conditions comptable. établie. Elle prend la forme d’un résultat dégagé au

pour Inventaire. cours de la période et d’une situation patrimoniale en

communiquer Documents de fin d’exercice.

une information synthèse. Un inventaire physique des actifs et des passifs est

comptable Principes nécessaire. Leur valorisation au bilan est interrogée à

fidèle ? comptables : la lumière des principes comptables. L’objectif est

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

prudence, que les comptes établis donnent une image fidèle de

indépendance des l’organisation. Cela suppose d’enregistrer des

exercices, opérations d’ajustement des comptes.

continuité de L’annexe qui accompagne le bilan et le compte de

l’exploitation, résultat permet de préciser la composition de certains

permanence des postes et les évolutions significatives intervenues sur

méthodes. la présentation des comptes depuis le précédent

Évaluation et exercice.

traitements à la

clôture de Il convient de sélectionner quelques opérations

l’exercice : stocks, d’inventaire permettant d’illustrer les principes

amortissements comptables retenus. Leur incidence sur les

économiques, documents de synthèse doit être identifiée. La valeur

dépréciations des des postes du bilan et du compte de résultat après

actifs, cession inventaire est justifiée.

d’une On s’appuie sur la connaissance du bilan et du

immobilisation compte de résultat acquise en classe de première en

corporelle enseignement de sciences de gestion et numérique.

amortissable.

Thème 2 : Analyser la situation de l’entreprise

L’information financière issue des documents de synthèse, complétée éventuellement de

données économiques, juridiques et comptables d’origine interne ou externe, permet de

mesurer la performance de l’entreprise et d’analyser sa situation financière.

Dans ce cadre, deux angles d’analyse sont retenus :

celui de l’appréciation de la performance dans sa dimension financière (indicateurs

de profitabilité et de rentabilité) ;

celui de l’équilibre financier, de ses fondements et de ses limites.

À partir d’un contexte d’entreprise comportant notamment les documents de synthèse et des

éléments de comparaisons temporelles et sectorielles, l’élève est capable :

d’analyser la performance de l’activité à l’aide d’indicateurs de profitabilité et de

rentabilité en effectuant des comparaisons dans le temps et dans l’espace ;

d’estimer les effets d’une évolution de l’activité sur la performance de l’entreprise ;

d’établir un lien entre l’endettement et la rentabilité financière (effet de levier, sans le

calculer) ;

d’évaluer globalement la situation financière de l’entreprise ;

de formuler des recommandations pour une amélioration de la structure financière ;

d’analyser un bilan fonctionnel ;

d’énoncer les limites de l’analyse fonctionnelle.

Questions Notions Indications complémentaires

2.1 Mesurer la Analyse de la Selon les objectifs des parties prenantes, différentes

performance, profitabilité : approches sont mobilisables pour mesurer l’activité.

des approches - excédent brut L’analyse de la profitabilité consiste à cerner la

multiples ? d’exploitation capacité de l’entreprise à dégager un résultat (EBE,

(EBE), résultat résultat d’exploitation ou résultat courant avant

d’exploitation (RE), impôt) ou une ressource (CAF) par son activité.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

résultat courant L’analyse de la rentabilité consiste à :

avant impôt - évaluer le niveau de rémunération des capitaux

(RCAI) ; engagés dans l’activité, capitaux investis d’un

- capacité point de vue économique : c’est la vision du

d’autofinancement dirigeant ;

(CAF). - évaluer le niveau de rémunération des capitaux

propres d’un point de vue financier : c’est la vision

de l’apporteur de capitaux.

Analyse de la Le rapprochement entre la rentabilité économique et

rentabilité : rentabilité la rentabilité financière permet, sans établir de

économique, formules de calcul, de mettre en évidence un effet

rentabilité financière, de levier.

effet de levier. Il s’agit d’approfondir la notion de performance

financière abordée en classe de première dans

l’enseignement de spécialité de sciences de gestion

et numérique. Dans un contexte organisationnel

donné, des simulations peuvent être réalisées sur

tableur, prenant en compte les attentes de

différentes parties prenantes.

2.2 Quelle Bilan fonctionnel. Analyser la structure financière consiste à porter un

structure Analyse des cycles jugement sur la situation de l’entreprise et ses

financière pour d’exploitation, possibilités de développement à travers l’étude de

assurer la d’investissement et ses cycles d’exploitation, d’investissement et de

pérennité de de financement : financement. L’analyse se fait, autant que possible,

l’entreprise ? - fonds de roulement sur la base de comparaisons dans le temps et

net global (FRNG), dans l’espace (données sectorielles, pratiques

besoin en fonds de nationales, etc.).

roulement (BFR) et Le bilan fonctionnel déjà établi est le support de

trésorerie nette ; cette analyse. Par mesure de simplification, les

- ratios du cycle valeurs mobilières de placement sont rattachées à

d’exploitation la trésorerie. Le BFR n’est pas décomposé entre

(rotation des BFRE et BFRHE. La notion de concours bancaires

stocks, des courants est abordée pour illustrer la trésorerie

créances clients et passive.

des dettes L’approche par les ratios permet de compléter

fournisseurs). l’analyse des grandes masses et des soldes.

Ratio Lors du recensement des mesures susceptibles

d’indépendance d’améliorer la structure financière, on met en

financière. évidence les éventuelles dégradations d’autres

Ratio de capacité de dimensions de la performance.

remboursement. À partir d’un contexte organisationnel et d’un bilan

Limites de l’analyse fonctionnel fourni et en ayant recours à un tableur,

fonctionnelle. il s’agit :

- d’évaluer l’impact de la variation du niveau

d’activité et/ou des délais sur le niveau du BFR ;

- d’interpréter les valeurs de différents ratios dont la

formule est rappelée ;

- d’identifier les conséquences de la variation du

FR et du BFR sur le niveau de la trésorerie au

regard du type d’activité.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Thème 3 : Accompagner la prise de décision

L’analyse de la situation financière de l’entreprise met en évidence les besoins de

financement des cycles d’investissement et d’exploitation. On choisit d’aborder la prise de

décision dans quatre domaines : les modalités de financement, l’optimisation de la trésorerie,

l’éventuelle distribution de bénéfices et l’offre des produits, qui visent à assurer compétitivité

et développement de l’organisation.

À partir d’un contexte organisationnel lié à une prise de décision de gestion et d’un logiciel

de simulation, l’élève est capable :

de recenser les différents modes de financement mobilisables ;

d’identifier les paramètres qui vont influencer l’arbitrage entre différents modes de

financement à long terme et de comprendre les enjeux de cet arbitrage en fonction de

la situation de l’entreprise et de sa stratégie ;

de caractériser la situation de trésorerie et de choisir une solution pour équilibrer la

trésorerie ;

de présenter les possibilités d’affectation du résultat et d’en comprendre les enjeux

notamment en cas d’appel public à l’épargne ;

de mesurer l’impact de la modification de l’offre commerciale d’une entreprise sur ses

coûts ;

de mesurer l’impact d’une commande supplémentaire sur le résultat de l’entreprise ;

d’apprécier la pertinence du choix de la méthode de calcul de coûts dans une

situation donnée ou les éventuelles limites de ce choix.

Questions Notions Indications complémentaires

3.1 Quels Les L’étude de la structure financière a montré la nécessité

critères financements de financer les investissements dans leur acception

d’arbitrage internes : large (actif immobilisé et BFR).

entre les autofinancement,La nature des ressources qui vont être mobilisées est

modalités de apports déterminée en prenant en compte différents critères :

financement de personnels des - les performances passées et prévues de

l’organisation ? associés en l’organisation ;

compte courant.

- le poids et le pouvoir de négociation des associés

dans les entreprises ;

- le niveau d’endettement et la capacité de négociation

de l’organisation avec les institutions financières, les

conditions d’emprunt ;

- l’attractivité de l’organisation et de son projet pour

recueillir des fonds dans le cadre d’un financement

participatif ;

- la possibilité d'obtenir des subventions.

Les Différentes modalités de financement sont abordées en

financements classe terminale dans l’enseignement commun de

externes : management, sciences de gestion et numérique. On

emprunt choisit d’approfondir une sélection de modalités de

bancaire, financement dans le cadre de l’enseignement spécifique.

augmentation de Le recours à la simulation sur tableur permet de

capital, comparer plusieurs modalités de remboursement d’un

financement emprunt.

participatif, On veille aussi à repérer sur les documents de

subvention. synthèse les incidences des financements.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

3.2 Optimiser la Budget de Optimiser la trésorerie est nécessaire : une insuffisance

trésorerie, une trésorerie. de trésorerie récurrente conduit à un risque de

nécessité ? Modalités défaillance de l’entreprise et des excédents de

d’optimisation trésorerie non placés la privent de revenus.

dans les cas Il s’agit d’approfondir la notion de budget étudiée en

d’insuffisance ou classe de première en enseignement de sciences de

d’excédent. gestion et numérique.

On privilégie l’analyse de budgets automatisés réalisés

sur tableur et celle de l’impact des décisions

d’optimisation sur la trésorerie.

On envisage les décisions suivantes : actions sur le

BFR, recours aux concours bancaires et aux comptes

courants d’associés, mobilisation de produits de

placement de trésorerie.

3.3 Affectation du L’étude de l’affectation du résultat, et en particulier du

L’affectation du résultat : niveau de distribution de bénéfices, conduit à interroger

résultat, un réserves la marge de manœuvre du manager, entre sauvegarde

choix qui obligatoires et de la capacité d’autofinancement de l’entreprise et

engage facultatives, satisfaction des propriétaires (valorisation des titres de

l’avenir ? distribution de propriété et distribution de bénéfices).

bénéfices, report

à nouveau.

3.4 Qu’apporte Coût complet : La comptabilité de gestion prévoit plusieurs approches

l’analyse des charges directes, pour le calcul des coûts. Un coût représente une

coûts à la prise charges somme de charges. Celui-ci est pertinent pour prendre

de décision ? indirectes. une décision dès lors que les charges retenues sont

cohérentes avec le contexte de l’organisation et ses

objectifs.

Coût partiel : Le système de coûts complets aboutit à déterminer la

charges rentabilité individuelle des produits (marge nette

variables, positive), tandis que le système de coûts partiels pose

charges fixes. la question de la rentabilité globale de l’organisation

compte tenu du fait qu’une partie des charges est

considérée comme fixe.

La méthode des coûts spécifiques prolonge celle des

coûts partiels. Elle impute à chaque produit les charges

directes fixes qui lui sont propres. Elle dégage une

marge sur coûts spécifiques qui doit permettre la

couverture des charges fixes indirectes qualifiées

charges communes de l’entreprise.

Coût marginal. La méthode du coût marginal permet de tenir compte

des variations des volumes de production.

L’étude de ces modes de détermination des coûts

permet d’apprécier leurs apports et de préciser leurs

limites d’usage.

Coût spécifique : On s’appuie sur les notions de prix, coût, marge,

charges charges étudiées en classe de première en

variables, enseignement de sciences de gestion et numérique

charges fixes ainsi que sur la notion de contrôle des coûts abordée en

spécifiques. classe terminale dans l’enseignement commun de

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

management, sciences de gestion et numérique.

Le recours à la simulation sur tableur vise à calculer

des coûts selon la méthode retenue et d’apprécier

l’incidence de la variation de paramètres sur les coûts.

La notion de seuil de rentabilité abordée en classe de

première en enseignement de sciences de gestion et

numérique vient en appui de l’étude des coûts partiels.

On cherche à montrer l’incidence d’une commande

supplémentaire sur le résultat de l’entreprise.

L’approche par le coût marginal est mobilisable.

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

Vous aimerez peut-être aussi

- Projet de Fin D'étude: L'Université Mohammed Premier D'oujdaDocument36 pagesProjet de Fin D'étude: L'Université Mohammed Premier D'oujdaIlyass AgrourPas encore d'évaluation

- Cours Audit SiDocument36 pagesCours Audit SiFatima Zahra100% (5)

- J - M1eg - Uef1 - M224077ac - Fabregues Contrôle de Gestion Et Finance D'entrepriseDocument7 pagesJ - M1eg - Uef1 - M224077ac - Fabregues Contrôle de Gestion Et Finance D'entrepriseNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- s1 L3eg Uef1 4474 Halemschlager 3hDocument6 pagess1 L3eg Uef1 4474 Halemschlager 3hNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 - L'évaluation Par Les Flux - ApplicationsDocument3 pagesChapitre 1 - L'évaluation Par Les Flux - ApplicationsDumitru TRIFON100% (1)

- Exercices Corrigés LivreDocument25 pagesExercices Corrigés LivreImane Chemsi84% (31)

- Cours Comptabilité Des SociétésDocument41 pagesCours Comptabilité Des SociétésSaïd Saïd Aïmeur100% (6)

- Système D'informationDocument42 pagesSystème D'informationHalichou wijdanePas encore d'évaluation

- Vernimmen Lettre Numero 151 1Document20 pagesVernimmen Lettre Numero 151 1Mounir SemanePas encore d'évaluation

- Le Système D'information ComptableDocument29 pagesLe Système D'information ComptableAzzeddine Dahbi100% (6)

- Élaboration D'un Manuel de ProcédureDocument5 pagesÉlaboration D'un Manuel de ProcédureFaissalYazidPas encore d'évaluation

- Contrôle de Gestion Approfondie PDFDocument100 pagesContrôle de Gestion Approfondie PDFfomi90100% (11)

- Les tableaux de bord et business plan: Gérer la comptabilité de son entrepriseD'EverandLes tableaux de bord et business plan: Gérer la comptabilité de son entrepriseÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3)

- Le Système d'information comptable au milieu automatiséD'EverandLe Système d'information comptable au milieu automatiséÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)

- Audit Des ImmoDocument21 pagesAudit Des ImmoMohammed Zd0% (1)

- 6 STMG GF PDFDocument9 pages6 STMG GF PDFcescsimoPas encore d'évaluation

- Cours de Terminal STMGDocument9 pagesCours de Terminal STMGbellahcenej3190Pas encore d'évaluation

- Comptabilité Et Finance Des EntreprisesDocument9 pagesComptabilité Et Finance Des EntreprisesLucas ScottPas encore d'évaluation

- Stratégie Et Contrôle - Séance IV-Chapitre IntroductifDocument29 pagesStratégie Et Contrôle - Séance IV-Chapitre IntroductifAbdelaziz MoufakkirPas encore d'évaluation

- Management Contrôle de Gestion 2Document24 pagesManagement Contrôle de Gestion 2coordinateurlpa coordinateurlpaPas encore d'évaluation

- 5rapport Med Ali KhayatiDocument98 pages5rapport Med Ali Khayatihoussemeddin loudhabachiPas encore d'évaluation

- Le Systeme D Information ComptableDocument31 pagesLe Systeme D Information Comptablecherf yacine100% (1)

- Cas Un GF SynthseDocument2 pagesCas Un GF SynthseRabie MachloukhPas encore d'évaluation

- Reporting Et Pilotage de La PerformanceDocument39 pagesReporting Et Pilotage de La PerformanceL APas encore d'évaluation

- SEQ 2 Les Outils de CDGDocument15 pagesSEQ 2 Les Outils de CDGmeli agnesPas encore d'évaluation

- Comptab FinanciereDocument28 pagesComptab FinanciereSarah Rym100% (1)

- Intelligence Artificielle Appliquee Intelligence Artificielle Information ComptableDocument24 pagesIntelligence Artificielle Appliquee Intelligence Artificielle Information Comptableaboub92Pas encore d'évaluation

- Articles Examen FACG TA 2023Document32 pagesArticles Examen FACG TA 2023Mouhcine NefziPas encore d'évaluation

- Controle de Gestion Et Pilotage de L'entreprise ApprofondieDocument195 pagesControle de Gestion Et Pilotage de L'entreprise ApprofondieDjeneba OuedraogoPas encore d'évaluation

- 03 Contenu Memoire m2Document97 pages03 Contenu Memoire m2Patrick EzechielPas encore d'évaluation

- Cours 3Document3 pagesCours 3Moh GuenPas encore d'évaluation

- Controle de Gestion de La Fonction Commerciale PDFDocument100 pagesControle de Gestion de La Fonction Commerciale PDFAnonymous El1TMlPas encore d'évaluation

- Introduction Générale: Gestion Financière Et Comptable Rapport de Stage de Fin D'étudesDocument87 pagesIntroduction Générale: Gestion Financière Et Comptable Rapport de Stage de Fin D'étudesFatima AIT DADDAPas encore d'évaluation

- Cas Un GFDocument9 pagesCas Un GFRabie MachloukhPas encore d'évaluation

- Ilovepdf MergedDocument7 pagesIlovepdf MergedAmin TitooPas encore d'évaluation

- Actes INFORSID2019 AkokaDocument17 pagesActes INFORSID2019 AkokaMehdi BougrinePas encore d'évaluation

- Cours Controle de Gestion - Victor PEDHOM (Complet)Document131 pagesCours Controle de Gestion - Victor PEDHOM (Complet)fomi90Pas encore d'évaluation

- TD Adaptation Controle de Gestion Master Fca 2Document88 pagesTD Adaptation Controle de Gestion Master Fca 2Mohamed Dera0% (1)

- Axe2 6Document4 pagesAxe2 6massiki_hicham5544Pas encore d'évaluation

- Travaux Dirigés Séquence 6 AuditDocument4 pagesTravaux Dirigés Séquence 6 Auditabou diagnePas encore d'évaluation

- Comp G Déf Promot - 20-21Document122 pagesComp G Déf Promot - 20-21Hamza AmkorPas encore d'évaluation

- Audit Info & GRCDocument24 pagesAudit Info & GRCaccees67Pas encore d'évaluation

- Chapitre 3 - Le Contrôle Des Systèmes D'informationDocument8 pagesChapitre 3 - Le Contrôle Des Systèmes D'informationRick NoutatPas encore d'évaluation

- 1-Gssi2223 1Document31 pages1-Gssi2223 1l.zeggane.miPas encore d'évaluation

- Plan Cours SicDocument9 pagesPlan Cours SicSTE HS SERVICESPas encore d'évaluation

- Cours de Controle de Gestion BancaireDocument34 pagesCours de Controle de Gestion BancaireGuy Moro100% (2)

- Les Outils À La Disposition Du Contrôleur de GestionDocument10 pagesLes Outils À La Disposition Du Contrôleur de Gestionseka_dallePas encore d'évaluation

- Exposé ComtaDocument20 pagesExposé Comtayohandaviddiby7Pas encore d'évaluation

- Cours Veille Numérique 2022-2023.Document28 pagesCours Veille Numérique 2022-2023.islem mohamedPas encore d'évaluation

- Cours de Comptabilite Financiere 2024Document163 pagesCours de Comptabilite Financiere 2024emmamonga15Pas encore d'évaluation

- De L'intelligence Économique Vers Le Knowledge Management - Comment Passer de La Gestion de L'information À La Gestion de La ConnaissanceDocument11 pagesDe L'intelligence Économique Vers Le Knowledge Management - Comment Passer de La Gestion de L'information À La Gestion de La ConnaissanceSalim D'ambiancePas encore d'évaluation

- Syllabus 2022 - AUDIT DES RISQUES DES SI - DR GANDAHO - 230508 - 120048Document13 pagesSyllabus 2022 - AUDIT DES RISQUES DES SI - DR GANDAHO - 230508 - 120048Stéphane CamaraPas encore d'évaluation

- Pfe AhmedDocument57 pagesPfe AhmedIpeap KenitraPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 Gouvernance Des SIDocument10 pagesChapitre 3 Gouvernance Des SIFaten bakloutiPas encore d'évaluation

- Complément de Cours Audit Général PDFDocument24 pagesComplément de Cours Audit Général PDFZakaria AyneePas encore d'évaluation

- 2conso Memoire-Final PDFDocument99 pages2conso Memoire-Final PDFfitiavanaPas encore d'évaluation

- Recherche MemoireDocument14 pagesRecherche Memoiremarva OYEPas encore d'évaluation

- Chapitre II L'Informatisation Des EntreprisesDocument6 pagesChapitre II L'Informatisation Des EntreprisesaciljouiniPas encore d'évaluation

- NSCF Leçon 19 de La Comptabilité A La Gestion Intégrée W3Document15 pagesNSCF Leçon 19 de La Comptabilité A La Gestion Intégrée W3Drif HadjiraPas encore d'évaluation

- Cours N°9 - Management StratégiqueDocument18 pagesCours N°9 - Management StratégiqueMANEL BOUADJILAPas encore d'évaluation

- (PDF) Master Contrôle de Gestion Syllabus de L'année 1 - Free Download PDFDocument6 pages(PDF) Master Contrôle de Gestion Syllabus de L'année 1 - Free Download PDFAmir AhidPas encore d'évaluation

- Cours BIDocument17 pagesCours BIEmmanuel TCHUMMOGNIPas encore d'évaluation

- Manuel Des Procedures Comptables YassafiDocument23 pagesManuel Des Procedures Comptables Yassafihammoudti100% (2)

- Contrôle de GestionDocument64 pagesContrôle de Gestionfel077Pas encore d'évaluation

- Contrôle de Gestion-Outils MissionsDocument10 pagesContrôle de Gestion-Outils MissionsMessa BoualemPas encore d'évaluation

- TravailDocument9 pagesTravailzakaria oudyiPas encore d'évaluation

- Le tableau de bord prospectif: Les 4 composantes essentielles pour une stratégie d'entreprise à long termeD'EverandLe tableau de bord prospectif: Les 4 composantes essentielles pour une stratégie d'entreprise à long termePas encore d'évaluation

- Stat DescDocument7 pagesStat DescNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- STMG Management Oral 2017 Corrige Mur ArtDocument2 pagesSTMG Management Oral 2017 Corrige Mur ArtNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- IntiGestGr1 2 3 4RDocument2 pagesIntiGestGr1 2 3 4RNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- Enoncé Conseils Méthodologiques: - Voir Le CorrigéDocument1 pageEnoncé Conseils Méthodologiques: - Voir Le CorrigéNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- Les Recommandations de l'ANC Relatives ÀDocument1 pageLes Recommandations de l'ANC Relatives ÀNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- Retour Sur La Consultation de l'EFRAG Et de l'OIC: Comptabilisation Des Regroupements D'entreprises Sous Contrôle CommunDocument1 pageRetour Sur La Consultation de l'EFRAG Et de l'OIC: Comptabilisation Des Regroupements D'entreprises Sous Contrôle CommunNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- NudgeDocument2 pagesNudgeNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- IntiGestGr1 2 3 4Document4 pagesIntiGestGr1 2 3 4Noel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- Prob StatDocument2 pagesProb StatNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- Math 3Document3 pagesMath 3Noel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- Concours Accès À L'emploiDocument43 pagesConcours Accès À L'emploiNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- Com InterDocument3 pagesCom InterNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- J L3eg Uef1 L24109ac Picque KiralyDocument4 pagesJ L3eg Uef1 L24109ac Picque KiralyNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- Sujet Math Financière Et Recherche Opérationnelle Bts 1Document2 pagesSujet Math Financière Et Recherche Opérationnelle Bts 1Noel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- J - L1eg - Uec1 - L25225ac - Amoussou-Guenou Fondements de L'informatiqueDocument8 pagesJ - L1eg - Uec1 - L25225ac - Amoussou-Guenou Fondements de L'informatiqueNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- Sujet Mathematiques Financieres Et Recherche OperaDocument2 pagesSujet Mathematiques Financieres Et Recherche OperaNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- J L3eg Uef1 L24474ac HalmenschlagerDocument13 pagesJ L3eg Uef1 L24474ac HalmenschlagerNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- J L3eg Uef1 L24041ac DarrietDocument4 pagesJ L3eg Uef1 L24041ac DarrietNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- J - L3eg - Uec1 - L25218ac - Tachat - 3h Système D'informationDocument7 pagesJ - L3eg - Uec1 - L25218ac - Tachat - 3h Système D'informationNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- s1 M1eg Uef1 4078 Maclouf 3hDocument5 pagess1 M1eg Uef1 4078 Maclouf 3hNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- J - M1eg - Uec1 - M24078ac - Porcher - 3h Etudes Et Recherche en Gestion (Analyse Des Données)Document7 pagesJ - M1eg - Uec1 - M24078ac - Porcher - 3h Etudes Et Recherche en Gestion (Analyse Des Données)Noel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- J Mja1 Uec G11607ac JaunasseDocument17 pagesJ Mja1 Uec G11607ac JaunasseNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- J m1 Droit Uef1 M64371ac PondavenDocument1 pageJ m1 Droit Uef1 M64371ac PondavenNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- J L3eg Uef1 L24108ac TremblayDocument13 pagesJ L3eg Uef1 L24108ac TremblayNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- s1 M1eg Uec1 4276 Lubochinsky 1h30 0Document1 pages1 M1eg Uec1 4276 Lubochinsky 1h30 0Noel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- J M1eg Uef1 M20004ac CrettezDocument1 pageJ M1eg Uef1 M20004ac CrettezNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- J l3sp Uef1 L62006ac Milet 3hDocument9 pagesJ l3sp Uef1 L62006ac Milet 3hNoel RaharinantenainaPas encore d'évaluation

- Formation CRRH ALM Risk Management Overview Lome 17 18 Dec 2018 As of Dec 17Document68 pagesFormation CRRH ALM Risk Management Overview Lome 17 18 Dec 2018 As of Dec 17widedbenmoussa100% (1)

- Memoire & Resume GODRIX BastienDocument116 pagesMemoire & Resume GODRIX BastienRiadh A.HPas encore d'évaluation

- L'Analyse FinancièreDocument122 pagesL'Analyse FinancièreASMA ZBCPas encore d'évaluation

- Ch5 Créances en Monnaie ÉtrangèresDocument4 pagesCh5 Créances en Monnaie ÉtrangèresRokiatou KAYANTAOPas encore d'évaluation

- Ob IbsDocument44 pagesOb IbsalouachePas encore d'évaluation

- Les Dépenses Étonnantes Et Onéreuses de La Banque Algérienne de ZurichDocument44 pagesLes Dépenses Étonnantes Et Onéreuses de La Banque Algérienne de ZurichAnonymous uKab5aIwr100% (2)

- Exageration de La Variation de StockDocument2 pagesExageration de La Variation de StocknzaouvacantPas encore d'évaluation

- DSCG 2017 Corrige Ue4 Comptabilite Et AuditDocument12 pagesDSCG 2017 Corrige Ue4 Comptabilite Et AuditGeorgette AugustePas encore d'évaluation

- Exe 206 Corrige Site CterrierDocument2 pagesExe 206 Corrige Site CterrierMohssin FsjesPas encore d'évaluation

- COMPTABILITEDocument11 pagesCOMPTABILITECadeau BiteghePas encore d'évaluation

- Exercices Avec Corrigés Détaillés - Analyse Financière 2016-2017 Ed 1Document48 pagesExercices Avec Corrigés Détaillés - Analyse Financière 2016-2017 Ed 1Arabi CHPas encore d'évaluation

- Correction Examen CF II Mai 2023Document7 pagesCorrection Examen CF II Mai 2023Mohamed YOUSFIPas encore d'évaluation

- Comptabilite GeneraleDocument106 pagesComptabilite GeneraleBryce WilliamsPas encore d'évaluation

- Unit 3Document11 pagesUnit 3hanae labrimPas encore d'évaluation

- Modele Business Plan Previsionnel - Financier - Generaliste - Cci - 2015 Charte 2811Document12 pagesModele Business Plan Previsionnel - Financier - Generaliste - Cci - 2015 Charte 2811Nicolas VPas encore d'évaluation

- Sriemarchandise3 PDFDocument11 pagesSriemarchandise3 PDFSsssPas encore d'évaluation

- Séance 3 P2-8 (Page 111) - QuestionDocument4 pagesSéance 3 P2-8 (Page 111) - QuestionBison BisPas encore d'évaluation

- Deloitte - Formation IFRS 17 SwissLife - V1.1 - Module Actuariat Vie - Cas Pratique BBADocument13 pagesDeloitte - Formation IFRS 17 SwissLife - V1.1 - Module Actuariat Vie - Cas Pratique BBAAdil LgourariPas encore d'évaluation

- Analyse FinancièreDocument57 pagesAnalyse FinancièreNizar boudallaaPas encore d'évaluation

- Cours de Comptabilite Generale Istadocx-1Document57 pagesCours de Comptabilite Generale Istadocx-1Junior DefoPas encore d'évaluation

- Analyse FinanciereDocument77 pagesAnalyse Financieremarouane meskiniPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 - Les Normes IFRS Des États Financiers (2ème Partie)Document27 pagesChapitre 2 - Les Normes IFRS Des États Financiers (2ème Partie)touimar hamzaPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 Analyse Du CPC ExercicesDocument3 pagesChapitre 2 Analyse Du CPC Exercicesعزيز الجهيديPas encore d'évaluation

- SEMESTRE 1 Exercice Corrigé Comp GeneraDocument2 pagesSEMESTRE 1 Exercice Corrigé Comp GeneraAnouer MachfarPas encore d'évaluation

- Un Exemple Des Questions Posées Lors de L - Entretien OralDocument3 pagesUn Exemple Des Questions Posées Lors de L - Entretien OralIchrak BenPas encore d'évaluation

- Chapitre 2Document28 pagesChapitre 2BotokouoPas encore d'évaluation