Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

2 - Circuit Pneumatique Concept PDF

2 - Circuit Pneumatique Concept PDF

Transféré par

Sergio CázaresTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

2 - Circuit Pneumatique Concept PDF

2 - Circuit Pneumatique Concept PDF

Transféré par

Sergio CázaresDroits d'auteur :

Formats disponibles

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Conception et maintenance.

Anim par : Sami REKIK.

Formateur : Sami REKIK. 1

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

INTRODUCTION

Comme on sait, lair comprim est une des formes les plus anciennes de lnergie que

lhomme utilise pour suppler ses forces physiques.

Depuis des millnaires lair est connu en tant que fluide. Cest lun des quatre

lments admis par les anciens. On sen est servi, consciemment ou non.

Lun des premiers, notre connaissance, avoir utilis la technique pneumatique,

cest dire stre servi de lair comprim en tant que fluide de travail, a t le Grec

KTESIBIOS. Il y a plus de 2000 ans, il construisit une catapulte air comprim. Lun des

premiers livres relatant lemploi de lair comprim comme source dnergie date du 1er sicle

aprs Jsus-Christ. Il dcrit des dispositifs commands par de lair chaud.

Le terme Pneuma vient du grec ancien, et dsigne le vent, le souffle et en

philosophie, lme. Pneumatique est un des drivs du mot Pneuma : cest la science

traitant de la dynamique de lair et des phnomnes qui en rsultent.

Aujourdhui sans lair comprim aucune usine moderne ne serait concevable. Les

appareils air comprim ont dsormais leur place dans toutes les branches de lactivit

industrielle.

Formateur : Sami REKIK. 2

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

CHAPITRE 01 : LAIR COMPRIME

Introduction :

Il est caractristique de voir quel point lair manque de cohsion, cest dire de force

entre les molcules dans les conditions dexploitation habituellement rencontres en

pneumatique. Comme tous les gaz, lair na pas de forme dtermine. Il change de forme la

moindre sollicitation et occupe tout lespace dont il peut disposer.

1.1 Proprits des gaz :

La dfinition dune proprit se lit comme suit : Ce qui est propre de quelque chose,

ses qualits particulires. Cette dfinition peut sappliquer tous les phnomnes physiques,

quils soient mcaniques, chimiques ou encore lectrique.

Les gaz aussi possdent des proprits qui leur sont propres, et cest que vous aurez

loccasion de dcouvrir au cours de cette section.

1.1.1 Compressibilit :

Vous pouvez facilement rduire le volume dun gaz en le comprimant. Prenez

lexemple dune pompe piston, bouchez lorifice de sortie et appuyez ensuite sur la tige de

la pompe, vous constatez que le piston descend. Cest donc que lair se comprime.

Selon la force que vous exercez sur la tige, le gaz est plus ou moins comprim et la

rsistance, de plus en plus grande.

1.1.2 Expansibilit :

Pourquoi lorsque lon ouvre la valve dun rservoir dair comprim, entend-on un

sifflement ?. Comme les gaz ont la proprit doccuper tout lespace dans un volume donn,

lorsquon ouvre la valve dun rservoir pressuris, lair emprisonn sort au plus vite cause

du dsquilibre de pression entre lintrieur et lextrieur du rservoir. Lair a ainsi la

proprit doccuper tout lespace offert.

1.1.3 Elasticit :

Les gaz sont compressibles et expansibles cest--dire quils ont la caractristique

dtre lastiques. En effet les gaz reprennent exactement leur volume primitif lorsquils

retrouvent les mmes conditions que celle prsentes avant leur compression ou leur dtente.

1.1.4 Pesanteur :

Lair vraiment pesant. Sachez dabord quil repose sur le sol et quil lui fait subir une

pression. Pour dmontrer que lair est pesant, on place rservoir pour lair comprim sur une

balance et on relve la lecture. On dmarre ensuite le compresseur et on comprime lair dans

Formateur : Sami REKIK. 3

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

le rservoir. Il est facile de constater que le poids du rservoir a augment puisque lair est

pesant.

L air sec, une pression atmosphrique normale et une temprature de 0C, pse

1.293gramme par litre (g/l).

1.2 Lois sur les gaz :

1.2.1 Pression atmosphrique :

Vous avez vu, dans la premire section, que lair tait pesant. Vous savez aussi que les

liquides en vertu de leur pesanteur exercent une pression sur les corps qui y sont immergs.

De mme, lair constituant de latmosphre, dont le poids est considrable, cre une pression

sur le sol et sur les corps placs dans cette atmosphre.

Lunit de base dfinie pour la pression dans le SI est le pascal (Pa).Toutefois, une

pression de 1 Pa est en fait trop faible. La plupart du temps on utilise dons ses multiples, le

kilo pascal (kPa) et le mga pascal (Mpa).

La plupart du temps les pressions sont indiques par rapport une pression de

rfrence, soit la pression atmosphrique. Toutefois, la pression atmosphrique varie selon le

lieu et les conditions atmosphriques, au niveau de la mer, entre 98 et 104kPa. En gnral,

elle demeure assez stable 101kPa.

Dans la pratique courante, on utilise souvent une autre unit, appele bar , en

raison de sa correspondance approximative avec la pression atmosphrique (Patm).

1bar= 100kPa.

1.2.2 Pression absolue, pression effective et pression vacuum :

Formateur : Sami REKIK. 4

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

La pression absolue, dans un fluide, est la pression relle de ce fluide, cest dire la

pression qui rgne dans lensemble de sa molcule.

Lorsque lon mesure la pression dun fluide enferm dans un vase clos laide dun

manomtre, on obtient la pression effective de ce fluide, cest dire la valeur de la pression

sans tenir compte de la pression atmosphrique.

A linverse dun compresseur qui comprime de lair sous pression, on obtient une

pression ngative est par rapport la pression atmosphrique lorsquon tente de faire le vide

dans un vase clos. Cette pression ngative est dsigne par lexpression pression vacuum .

1.2.3 Loi de Boyle Mariotte :

Loi de Boyle-Mariotte

p1 V1 = p2 V2

p V = constante

Les gaz "parfaits"

Temprature constante (Evolution isotherme)

1

Litre volume

(1 litre = 1 dm3)

0.5

0.25

0.125

0.0625

0

1 2 4 8 16

Pression absolue (MPa)

Formateur : Sami REKIK. 5

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

1.2.4 Loi de Gay-Lussac :

Loi de Gay-Lussac

Les gaz "parfaits"

V1 V2

= Pression constante (Evolution isobare)

T1 T2 Temprature Kelvin (+273C)

T 2T 4T 8T 16 T

0,5

0,25

0,125

0

1.2.5 Loi de Charles :

Loi de Charles

p1 = p2 Des gaz "parfaits"

T1 T2 Volume constant (Evolution isochore)

Temprature Kelvin (+273C)

T 2T 4T 8T 16 T

P = constante

T

1 2 4 8 16

Formateur : Sami REKIK. 6

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

1.2.6 Principe de Pascal :

Toute pression exerce sur un fluide renferm dans un vase clos est transmise

intgralement tous les points du fluide et des parois .

1.3 Utilisation de lair :

Utilisation de lair procure de nombreux avantage. Ainsi, en industrie lair comprim

Permet de gagner du temps et de rduire le prix de revient ainsi que leffort physique. Lair

peut tre utilis comme source dnergie dans de circuits de commande complexes ou comme

source dnergie de puissance pour actionner des vrins ou des moteurs rotatifs.

1.3.1 Avantages :

Lair est compressible, lastique et capable dabsorber une grande quantit dnergie.

Cette dernire proprit est possible grce aux compresseurs.

Les systmes pneumatiques exigent un minimum dentretien. Lair est une nergie scuritaire

et non toxique ; mme les fuites dans les conduites ne peuvent tre dommageables pour les

personnes se trouvant dans leur environnement.

1.3.2 Inconvnients :

Lair nest pas ncessairement bon march. Les plus grandes dpenses entranes par

lutilisation de lair comprim proviennent du mauvais entretien des compresseurs, de

linstallation inadquate des circuits de distribution et du non-conditionnement de lair tout au

long de son utilisation

Formateur : Sami REKIK. 7

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

CHAPITRE 02 : LIDENTIFICATION ET LE FONCTIONNEMENT

DES PRINCIPAUX COMPOSANTS PNEUMATIQUES.

1. CONDITIONNEMENT DE LAIR COMPRIME :

1.1. Les scheurs :

Lair comprim subit les effets de la temprature environnante tout au long de son

parcours dans lusine. Lhumidit contenue dans lair svapore ou se condense selon la

hausse ou la baisse de temprature. Comme cette humidit dtriore les composants

pneumatiques, elle doit tre limine le plus rapidement possible. Deux composants

permettent de rcuprer lhumidit, savoir : le scheur par rfrigration et le scheur par

absorption.

Si on abaisse la temprature de lair et quon le fait circuler dans le bloc de rfrigration,

leau se condense et peut tre rcupre.

Un autre procd, dit par absorption, consiste faire passer lair comprim travers un

dessiccateur qui en extrait lhumidit. Il est possible de rgnrer sans difficult le

dessiccateur en insufflant de lair chaud travers celui-ci.

Formateur : Sami REKIK. 8

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

1.2. Unit de conditionnement dair:

Lair est de plus en plus utilis pour la commande des instruments et des systmes. Les

circuits pneumatiques logiques, faisant usage de soupapes de conception diverse, sont aussi

utiliss en nombre croissant. Ces applications sajoutent lutilisation de lair pour alimenter

les nombreux outils pneumatiques. Cest pour quoi il est ncessaire dutiliser, chaque poste

de travail, une unit de conditionnement dair. En gnral, une unit de conditionnement dair

est compose dun filtre, dun rgulateur de pression et parfois dun lubrificateur.

Formateur : Sami REKIK. 9

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Filtre :

Cet appareil a pour fonction de bloquer les poussires et les particules dimpurets qui

circulent dans les conduites. Le filtre rcupre aussi lhumidit rsiduelle contenue dans lair.

Rgulateur de pression:

Tous les appareils qui fonctionnent lair comprim exigent une pression de

fonctionnement optimale. Cette pression, infrieure la pression de service du systme, doit

tre maintenue un niveau constant et rglable. Dans tous les cas, il est donc conseill

dinstaller un rgulateur de pression lentre de chaque systme pneumatique.

Formateur : Sami REKIK. 10

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Rgulateur de pression:

La plupart des lubrificateurs fonctionnent selon le principe de venturi. La diffrence

entre la pression rgnant en amont de ltranglement et la pression rgnant dans la partie la

plus trangle de celui-ci permet laspiration dun liquide (huile dun rservoir) et son

mlange avec lair comprim.

Formateur : Sami REKIK. 11

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

2. LES DISTRIBUTEURS :

Les distributeurs sont des appareils qui permettent d'agir sur la trajectoire d'un flux d'air,

essentiellement dans le but de commander un dmarrage, un arrt ou un sens de dbit. Le

symbole reprsentant le distributeur indique le nombre de ses orifices, ses positions de

commutation et son mode de commande.

Aucune indication n'est donne en ce qui concerne sa technologie de construction,

l'accent tant mis uniquement sur ses fonctions.

Par position zro on entend, dans le cas des distributeurs rappel, la position que les

pices mobiles occupent lorsque le distributeur n'est pas actionn.

Formateur : Sami REKIK. 12

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Par position de repos (ou position initiale) on entend la position qu'occupent les pices

mobiles du distributeur aprs leur montage dans l'installation et le mise sous pression ou, le

cas chant, sous tension lectrique. C'est la position par laquelle commence le programme de

commutation.

Les caractristiques de construction des distributeurs sont dterminantes pour la

longvit, le temps de rponse, le mode de commande, les types de raccordement et

lencombrement

Types de construction des distributeurs:

Distributeurs clapet :

- Distributeurs bille.

- Distributeurs sige plan ( clapet ou disque).

Distributeurs tiroir :

- distributeurs tiroir longitudinal.

- distributeurs tiroir longitudinal plat.

- distributeurs plateau tournant.

2.1 Reprsentation symbolique :

On reprsente les distributeurs laide de symboles. Chaque symbole est constitu

dune case rectangulaire lintrieur de laquelle on trouve deux ou trois carrs dsignent le

nombre de positions que peut prendre le distributeur symbolis. A lintrieur de chaque carr,

des flches indiquent le sens de la circulation pour chacune des positions du distributeur.

Formateur : Sami REKIK. 13

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

2.2 Commande dun distributeur :

Chaque distributeur est muni dun moyen de commande et dun moyen de rappel :

- Le moyen de commande constitue le mode dactionnement et se dessine, par

convention, la gauche du symbole du distributeur.

- Le moyen de rappel constitue le mode de dsactivation du distributeur et se dessine,

la droite du symbole.

La figure ci-dessous vous montre les principaux mode de commande dun distributeur.

Formateur : Sami REKIK. 14

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Par ailleurs, on distingue deux principales classes de distributeurs selon le nombre de

positions stables quils possdent.

Mono-stable : possde une seule position stable, soit celle de repos. Le mode

dactionnement doit tre activ en permanence pour toute la dure de lactionnement du

distributeur. Cest le cas dun modle bouton poussoir et rappel ressort.

Bistable : possde deux tats stables, ce qui signifie qun actionnement momentan

ou une seule impulsion sert commuter le distributeur. On dit que le distributeur agit comme

une mmoire, car il a la capacit de conserver sa position. Cest le cas dun modle muni dun

pilotage pneumatique de chaque cot

.

Formateur : Sami REKIK. 15

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

2.3 Distributeur 3/2 :

Le distributeur 3/2 a trois orifices et deux positions. Ce type de distributeur peut tre

normalement ferm ou normalement ouvert et fabriqu selon diffrents principes de

construction.

Les distributeurs 3/2 permettent l'activation ou la remise zro des signaux. Le

distributeur 3/2 dispose de 3 orifices et 2 positions de commutation. Le troisime orifice 3(R)

sert la mise l'chappement de la voie du signal. Une bille est maintenue contre le sige du

distributeur par la force d'un ressort, ce qui stoppe le passage entre l'orifice d'alimentation

1(P) et l'orifice de travail 2(A). L'orifice 2(A) est mis l'chappement vers l'orifice 3(R) en

traversant le poussoir.

Une action sur le poussoir du distributeur fait dcoller la bille de son sige, il faut pour

cela vaincre la force du ressort de rappel et la force de la pression prsente.

A l'tat actionn, les orifices 1(P) et 2(A) sont relis et le distributeur ainsi commut

libre le dbit. Dans ce cas, le distributeur est command soit manuellement, soit

mcaniquement. La forc d'actionnement dpend de la pression d'alimentation et du

frottement l'intrieur du distributeur. La taille du distributeur est de la sorte limite. Les

distributeurs clapet sont de conception simple et compacte.

Formateur : Sami REKIK. 16

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

2(A)

1(P) 3(R)

Sur ce schma, le vrin simple effet est command par le distributeur 3/2. Le

distributeur command par le bouton poussoir manuel est en position ferm au repos.

Lorifice 1(P) est ferm et le vrin est reli lchappement 3(R) par lorifice 2(A).Une action

sur le bouton poussoir permet lair comprim de passer de 1(P) vers 2(A) et le piston du

vrin sort en compriment le ressort de rappel. Ds que lon relche le bouton poussoir, le

distributeur commute sous la force du ressort et la tige du vrin rentre jusquen fin de course

arrire, repousse par la force du ressort du rappel du vrin.

Formateur : Sami REKIK. 17

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Ces distributeurs sont conus sur le principe du clapet sige plan. De conception

simple, ils assurent aussi une bonne tanchit. Leur temps de rponse est court, le moindre

dplacement du clapet libre un large passage pour l'coulement de l'air. Comme le

distributeur bille, ces appareils sont insensibles l'encrassement, d'o leur grande longvit.

Les distributeurs 3/2 sont utiliss pour le pilotage de vrins simple effet ou la commande de

pr-actionneurs.

Sur les distributeurs ouverts en position de repos, le passage entre les orifices 1(P) et

2(A) est libre en position de repos. Le clapet obture l'orifice 3(R). Le fait d'actionner le

bouton-poussoir provoque l'obturation de l'alimentation en air comprim 1(P) et le clapet se

soulve de son sige. L'air d'chappement peut alors passer de 2(A) vers 3(R). Lorsque le

bouton-poussoir n'est plus actionn, le ressort de rappel ramne le piston deux joints du

distributeur en position initiale. L'air comprim peut nouveau circuler de 1(P) vers 2(A).

Ces distributeurs peuvent tre commande manuelle, mcanique, lectrique ou

pneumatique. Le choix du mode de commande est dict par le cahier des charges.

Formateur : Sami REKIK. 18

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Formateur : Sami REKIK. 19

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Ce distributeur 3/2 commande pneumatique est actionn par le biais d'un signal

pneumatique envoy l'entre 12(Z). Le schma ci-dessous montre un distributeur

commande pneumatique et ressort de rappel (distributeur pneumatique) ferm au repos.

Un distributeur commande pneumatique peut tre utilis comme pr-actionneur dans

le cas d'un pilotage indirect. Le signal de sortie du vrin 1.0 est dclench de faon indirecte

par le biais du capteur 3/2 (1.2) commande musculaire puis transmise au pr-actionneur 1.1

par le truchement du signal de commande. Du fait de l'application d'une pression sur le piston

de commande de l'entre 12(Z), le poussoir du distributeur est commut et repousse le ressort

de rappel.

Les orifices 1(P) et 2(A) sont relis l'un l'autre. Aprs mise l'chappement de la

conduite de commande 12(Z), le piston de commande est ramen en position initiale sous

l'action du ressort de rappel. Le clapet ferme le passage de 1(P) vers 2(A). L'air

d'chappement de la conduite de travail 2(A) peut tre vacu par 3(R). Le distributeur

pneumatique 3/2 ressort de rappel peut tre utilis soit en mode ferm au repos, soit en

mode ouvert au repos.

Formateur : Sami REKIK. 20

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Etant pilot, ce distributeur 3/2 ne requiert qu'une force d'actionnement minime. Un

petit conduit relie l'orifice d'alimentation 1(P) au pilote. Une action sur le levier galet

provoque l'ouverture du pilote. L'air comprim ainsi libr atteint le tiroir et pousse le clapet

vers le bas. L'inversion du distributeur se fait en deux phases: tout d'abord la fermeture de la

conduite qui mne de 2(A) vers 3(R), puis l'ouverture de la conduite qui relie 1(P) 2(A).

L'inversion est obtenue ds que le galet n'est plus sollicit. La conduite menant vers la

membrane est alors ferme et mise l'chappement; le ressort incorpor ramne le piston du

distributeur principal dans sa position initiale. Ce type de distributeur peut, lui aussi, tre

utilis, au choix, ferm ou ouvert au repos. Il suffit pour cela de permuter les raccords 1(P) et

3(R) et de tourner le dispositif d'actionnement de 180 .

2.4 Distributeur 4/2 :

Le distributeur 4/2 dispose de quatre orifices et deux positions.

Le distributeur 4/2 remplit la mme fonction quune combinaison de deux

distributeurs 3/2, lun des distributeurs devant tre ferm au repos et lautre ouvert au repos.

Formateur : Sami REKIK. 21

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Pilotage du distributeur : les deux poussoirs sont actionns simultanment pour fermer

tout dabord les orifices 1(P) vers 2(B) et 4(A) vers le 3(R ). En continuant appuyer par le

biais des poussoirs sur les clapets et sur les ressorts on obtient la rouverture des orifices 1(P)

vers 2(B) et 4(A) vers le 3(R ).

Le distributeur dispose dun orifice dchappement sans chevauchement ; il est amen

en position initiale par un ressort de rappel. Ce distributeur est utilis pour la pilotage de

vrins double effet.

2.5 Distributeur 5/2 :

Le distributeur 5/2 est cinq orifices et deux positions. Il est utilis principalement

pour le pilotage des vrins. Le distributeur tiroir longitudinal en est un exemple. Llment

moteur de ce distributeur est constitu par un piston qui relie entre eux ou isole les diffrents

Formateur : Sami REKIK. 22

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

orifices en excutant des dplacements longitudinaux. La force de manuvre est beaucoup

plus faible car contrairement aux distributeurs bille ou clapet, aucune rsistance ne sy

oppose.

Les distributeurs tiroir longitudinal acceptent tous les modes de commande

manuelle, mcanique, lectrique ou pneumatique. Les mmes moyens peuvent tre employs

pour le rappel du distributeur dans sa position initiale. Leur course de commutation est

nettement plus langue que dans le cas des distributeurs clapet. Ce type de distributeur tiroir

est cependant sujet des problmes dtanchit.

Sur les distributeurs le jeu entre le tiroir et lalsage du corps ne doit pas excder 0.002

0.004 mm afin de rduire les fuites au minimum. Pour maintenir les frais de fabrication dans

les limites raisonnable on assure ltanchit par des joints toriques ou manchette double

boisseau mont sur le piston ou par des joints toriques encastrs dans des gorges sur le corps.

Formateur : Sami REKIK. 23

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Une autre faon de raliser ltanchit consiste utiliser un joint bistable faible

amplitude. Le joint bistable relie lorifice 1(P) 2(B) ou 4(A). Les joints secondaires monts

sur les pistons relient les orifices dchappement aux orifices de sortie. De part et dautre du

distributeur se trouve une commande manuelle permettant le pilotage du piston.

Le distributeur pneumatique 5/2 peut avoir une fonction de mmorisation. En alternant

le cots dapplication du signale pneumatique, celui-ci passe de lorifice 14(Z) 12(Y). La

position demeure aprs disparition du signale et jusqu apparition dun signale antagoniste.

2.6. Les clapets:

Les clapets anti-retour :

Les clapets anti-retour peuvent interdire compltement le dbit dans un sens cependant

que dans lautre sens lair comprim passe avec une perte de charge aussi rduite que

possible. Lobturation dans un sens peut tre obtenue par un cne, une bille, un clapet plat ou

une membrane.

Formateur : Sami REKIK. 24

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Fonction ET :

Le slecteur deux clapets dispose de deux entres X et Y et dune sortie A. Le

passage de lair ne peut avoir lieu que si un signal est prsent chaque entre. Un seul signal

en X ou Y obture le passage en raison des forces diffrentes sexerant sur le tiroir piston.

Lorsque les signaux dentre sont dcals dans le temps, cest le dernier signal apparu en

entre qui atteint la sortie. En cas de diffrence de pression des signaux dentres, la pression

la plus forte obture le clapet et la pression la plus faible atteint la sortie A .Le slecteur deux

clapets ou la fonction ET est surtout utilise dans les commandes de verrouillage, dans les

fonctions de contrle et pour des combinaisons logiques.

Formateur : Sami REKIK. 25

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Formateur : Sami REKIK. 26

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Fonction OU :

Ce slecteur dispose de deux entres X et Y et dune sortie A. Lorsquune pression est

applique lentre X, le piston obture lentre Y et lair passe de X vers A. Si lair passe de

Y vers A, cest lentre X qui est obture. En cas de reflux dair, cest dire quand un vrin

ou un distributeur plac en aval est mis lchappement, les conditions de pression

maintiennent le piston dans la position quil a prise auparavant. Ce slecteur est galement

dsign par loprateur OU .

La mise en uvre dun ou plusieurs slecteur de circuit est ncessaire lorsquon veut

actionner un vrin ou un pr-actionneur partir de deux ou plusieurs endroits.

Formateur : Sami REKIK. 27

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Soupape dchappement rapide :

Les soupapes dchappement rapide servent augmenter la vitesse du piston sur les

vrins. On vite le temps de retour long, notamment sur les vrins simple effet. La tige du

vrin peut sortir pratiquement pleine vitesse en raison de la rsistance rduite

lchappement pendant la rentre de la tige. Lair est vacu par un orifice dchappement

relativement important. Ce clapet dispose dun orifice de pression P qui peut tre obtur, dun

chappement R et dune sortie A.

Formateur : Sami REKIK. 28

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Lorsque la pression est tablie en P , le disque dtanchit obture lchappement R .

Lair comprim passe de P vers A . Quand il ny a plus de pression en P , lair venant de A

pousse le disque dtanchit contre lorifice P et le ferme. Lair peut donc schapper

directement lair libre sans avoir emprunter une trajectoire longue et parfois troite vers le

pr-actionneur en passant vers la conduite de commande. Il est recommand de monter la

soupape dchappement rapide sur le vrin ou aussi prs que possible de ce dernier.

Formateur : Sami REKIK. 29

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Rducteurs de dbit :

Les rducteurs de dbits servent modifier le dbit de lair comprim dans les deux

sens. Si lon ajoute un clapet anti-retour ce rducteur de dbit, la rduction de vitesse ne se

fera que dans un sens.

Les rducteurs de dbits sont gnralement rglables. Ce rglage peut tre bloqu. On

utilise les rducteurs de dbits pour le contrle de la vitesse de dplacement des vrins. Un

rducteur de dbit ne doit jamais tre compltement ferm.

Formateur : Sami REKIK. 30

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Dans le cas du rducteur de dbit unidirectionnel, ltranglement du flux dair nagit

que dans un sens. Le clapet anti-retour ferme le passage dans un sens, obligeant le flux dair

de passer par la section rglable. Dans le sens oppos, lair peut passer librement par le clapet

anti-retour ouvert. Ces rducteurs servent rguler la vitesse des vrins pneumatique. Il est

recommand de les monter directement sur le vrin.

On distingue deux types de rduction sur les vrins double effet :

- Rduction lalimentation.

- Rduction lchappement.

Formateur : Sami REKIK. 31

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Dans le cas dune rduction sur lalimentation les rducteurs unidirectionnels sont

monts de faon freiner lair dalimentation venant en amont du vrin lchappement se fait

librement par le clapet anti-retour plac en sortie. Il en rsulte minime de la charge applique

sur la tige du vrin, par exemple au passage sous un capteur de fin de course, ont pour

consquence des irrgularits trs importante sur la vitesse davance. Cest pourquoi on utilise

la rduction sur lalimentation sur les vrins simple effet et de petit volume.

Dans le cas dune rduction lchappement lair dalimentation par vient librement

au vrin, alors que ltranglement plac sur la conduite de sortie oppose une rsistance lair

dchappement. le piston est pris entre la pression dalimentation et la rsistance oppose par

ltranglement mont sur le retour. Cette disposition du rducteur unidirectionnel contribue

largement lamlioration des conditions davance. Cest pourquoi lon devrait toujours

lutiliser la rduction lchappement sur les vrins double effet.

Commande en fonction de la pression :

Formateur : Sami REKIK. 32

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Cette soupape fonctionne sur le mme principe que le limiteur de pression. Elle

souvre lorsque la pression dpasse la limite rgle sur le ressort. Lair scoule de 1( P) vers

2(A) . La sortie 2(A) ne souvre que lorsque la conduite de commande 12(Z) a atteint sa

pression prrgle. Un piston de commande ouvre alors le passage 1( P) vers 2(A) .

On utilise des soupapes de squence dans les automatismes pneumatiques lorsquune

pression bien dtermine est ncessaire pour effectuer une commutation (commande fonction

de pression).

Formateur : Sami REKIK. 33

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Commande en fonction du temps:

Le temporisateur se compose dun distributeur 3/2 commande pneumatique, dun

rducteur de dbit unidirectionnel et dun petit rservoir dair. Le distributeur 3/2 peut tre

indiffremment ouvert au repos ou ferm au repos. Le temporisateur varie gnralement entre

0 et 30 secondes sur les deux types de distributeurs. Cette dure peut tre augmente par

ladjonction dun rservoir supplmentaire. A condition dutiliser un air bien conditionn

pression constante, on parvient obtenir un point de commutation trs prcise.

Principe de fonctionnement dun temporisateur distributeur 3/2 ferm au repos :

lair comprim est envoy lorifice 1(p) du distributeur. Lair de commande afflue

lentre 12(z) du temporisateur et traverse le rducteur de dbit unidirectionnel. Selon le

rglage effectu au niveau de la vis de ltrangleur, une petite quantit dair plus ou moins

importante est admise dans le rservoir par unit de temps. Ds que la pression de commande

ncessaire y est atteinte, le piston de commande du distributeur 3/2 est abaiss et obture le

passage de 2(a) vers 3 ( r ). Le clapet est soulev de son sige et lair peut passer de 1(p) vers

Formateur : Sami REKIK. 34

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

2(a). Cest le temps de mont en pression dans le rservoir qui dtermine le point de

commutation.

La conduite de commande 12 (z) doit tre purge pour que le temporisateur reprenne

sa position initiale.

Lair schappe du rservoir par le rducteur de dbit unidirectionnel et la conduite de

commande du capteur. Le ressort du distributeur ramne le piston de commande et le clapet

du distributeur en position initiale. Lair schappe du rservoir lair libre en passant par le

rducteur de dbit unidirectionnel et la mise lchappement du capteur. Le ressort de rappel

du distributeur ramne le piston et le clapet du distributeur en position initiale. La canalisation

de travail 2(a) se vide vers 3 ( r ) et 1(p) est obtur.

3. LES ACTIONNEURS :

Lactionneur encore appel organe moteur, sert transformer une nergie pneumatique

en travail mcanique. Elabor dans la partie commande, le signal de sortie est ensuite dirig

vers des pr-actionneurs qui, leur tour, pilotent les actionneurs.

Les actionneurs pneumatiques sont classs en deux groupes selon que leur mouvement est

rectiligne ou rotatif :

- mouvement rectiligne (mouvement linaire )

- vrin simple effet

- vrin double effet

- mouvement rotatif

- moteur pneumatique

- moteur oscillant

Formateur : Sami REKIK. 35

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

3.1. Vrin simple effet :

Les vrins simple effet ne sont aliments en air comprim que dun seul ct. Ils ne

peuvent donc fournir un effort que dans un seul sens. Le rappel de la tige du piston est assur

par un ressort incorpor ou par une force extrieure. Le ressort est dimensionn de manire

ramener le plus rapidement possible le piston dans sa position initiale.

Le vrin simple effet est dot dun joint de piston simple, mont sur le ct o

sapplique la pression. Ltanchit est assure par un matriau flexible (perbunan) encastr

dans un piston mtallique ou en matire plastique. Pendant le mouvement les bords

dtanchit glissent la surface du cylindre.

Le vrin simple effet a lavantage :

- Simplicit de commande

- Mouvement de retour par ressort ou par la charge

La course du vrin simple effet est fonction de la longueur du ressort. De ce fait, les vrins

simple effet ne dpassent jamais 80 mm environ.

Formateur : Sami REKIK. 36

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Montage dun vrin simple effet

3.2. Vrin double effet :

Sa construction est similaire celle du vrin simple effet, la diffrence la

diffrence quil ne possde pas un ressort de rappel et ses deux orifices servent la fois pour

lalimentation et pour lchappement. Lavantage du vrin double effet est de pouvoir

effectuer un travail dans les deux sens. Ses possibilits dapplication sont donc multiples.

La force transmise la tige du vrin est plus importante la sortie qu la rente tant

donn que la surface sur la quelle sexerce la pression est plus grande du ct tte que du ct

tige du piston.

Il existe sur le march plusieurs types de construction des vrins double

effet :

Vrins avec piston magntique

Vrins sans tige

Formateur : Sami REKIK. 37

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Vrins double effet avec amortissement de fin de course :

Lorsque les masses dplaces sont importantes, on fait appel des amortisseurs pour

viter les chocs et les dtriorations sur les vrins. Avant darriver en fin de course, un piston

amortisseur interrompt lchappement direct de lair lair libre en ne laissant libre quune

faible section dvacuation, la plupart du temps rglable. Ceci permet de rduire

progressivement la vitesse de rentre de la tige pendant la dernire phase de la course. Il faut

veiller ne pas visser compltement les vis de rglage, ce qui empcherait la tige de piston

datteindre les fins de course.

Vrins en tandem

Formateur : Sami REKIK. 38

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

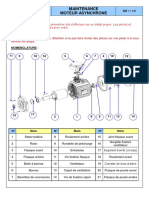

Constitution dun vrin

Le vrin se compose dun cylindre, dune culasse avant, dune culasse arrire, dun

piston avec joint, dune tige de piston , dun coussinet, dun joint racleur, dun certain nombre

de pice de liaison et de joint s. Le cylindre est gnralement constitu dun tube en acier tir

sans soudure. Pour augmenter la longvit les surfaces de glissement de cylindre sont

gnralement superfines. Dans certains cas, le cylindre en alliage daluminium, en laiton ou

en tube dacier, la surface de glissement est alors chrome dur.

Fond

Vis d'amortissement

Bague d'amortissement

Piston

Bague de guidage

Joint

racleur

Joint de Tige de piston

piston

Segment

porteur

Tube

Joint d'amortissement

Tube de vrin

1. Matriau :

- acier

- intrieur chrom dur

- nickel dur (Kanigen)

- acier inoxydable austnitique

(AISI 303 ou 304)

- aluminium

2. fibre de verre

3. Tolrance : H10 - H11

4. Rugosit : Ra = 0,2 0,4 microns

Tige de piston

1. Matriau :

- acier inoxydable ferretique (AISI 420)

ou austnitique (AISI 303 ou 304)

- acier chrom dur

2. Tolrance : H8 - H9

3. Rugosit : Ra = 0,4 1,2 micron

4. Finition : galete

Formateur : Sami REKIK. 39

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Joints

Joint pour piston

1 2 3 4 5 6

1 Joint de la vis damortisseur

2 Joint damortisseur

3 Segment porteur

4 Joint de piston

5 Joint de tube

6 Joint racleur

Joints lvres

Joints Z

Joints damortisseurs

Formateur : Sami REKIK. 40

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

joints damortisseurs

Joint de tige de piston

Joints pour tempratures leves

- Joints standard pour tempratures ambiantes de +2oC +80oC : polyurthane ou caoutchouc

nitrile

- De plus hautes tempratures ramollissent les joints, ce qui entrane plus de frictions. De plus

basses tempratures durcissent les joints qui deviennent cassants, se flent et des dchirures

apparaissent.

- Pour des applications hautes tempratures :

> +80C jusqu +150oC, les vrins doivent tre quips de joints "Viton"

Formateur : Sami REKIK. 41

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Bague de guidage

Fixation

Le mode de fixation est fonction de limplantation du vrin sur les dispositifs et les

machines. Lorsque le mode de fixation est dtermin de faon dfinitive, il faut adapter le

Formateur : Sami REKIK. 42

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

vrin en consquence. Etant donn que la charge des vrins ne doit tre applique que dans le

sens axiale, leur fixation ainsi que laccouplement du piston doivent tre soigneusement

adapts en en fonction des applications vises.

Toute force transmise par une machine se traduit par une charge applique au vrin.

Des dfauts dadaptation ou dalignement de la tige peuvent galement entraner des

contraintes sur le palier sur le cylindre et sur la tige, ce qui peut avoir pour consquence :

- Une forte pression latrale sur le coussinet du vrin et par consquent une usure plus

importante.

- Une forte pression latrale sur les paliers de guidage de la tige du piston.

Des charges importantes et irrgulirement rparties sur les joints de la tige du piston

et du piston.

3.3. Les oscillateurs :

Les oscillateurs ont, selon leur conception, la particularit de transformer un

mouvement linaire en mouvement rotatif. Ils peuvent tre aube ou crmaillre et tre

mont sur un tige de vrin.

Oscillateurs crmaillre :

Le fonctionnement dun oscillateur crmaillre est fort simple : La tige du vrin sert

de crmaillre sur lequel est mont un engrenage. Lorsque la tige sort ou entre dans le vrin,

lengrenage est entran pour effectuer un travail rotatif.

Formateur : Sami REKIK. 43

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Oscillateurs aube :

Selon sa conception, loscillateur aube possde une aube qui pivote dans un cylindre

sous leffet du dbit et de la pression pneumatique. La plupart de ces oscillateurs sont

double effet.

Un paulement fix lintrieur du cylindre limite la course de laube et spare du

mme coup le cylindre en deux chambres. Lair sous pression est envoy dans une des

chambres pour le pivotement droite, puis dans lautre chambre pour le pivotement gauche.

Lpaulement de ce type doscillateur limite la rotation moins dun tour complet.

4.RESEAU DE DISTRIBUTION DAIR COMPRIME :

Toute chute de pression entre le compresseur et le point dutilisation de lair comprim

constitue une perte irrcuprable. Par consquent, le rseau de distribution est un lment

important de linstallation dun rseau de distribution dair comprim.

En gnral, on doit respecter les rgles suivantes :

- Les dimensions des tuyaux doivent tre calcules assez

largement pour que la perte de charge entre le rservoir

et le point dutilisation nexcde pas 10% de la pression

initiale.

- Une ceinture de distribution qui fait le tour de lusine

doit tre prvue. Cela afin dassurer une bonne

alimentation au point o la demande dair est la plus

forte.

- Les prises doivent toujours tre situes au sommet de la

canalisation afin dliminer lentranement deau de

condensation dans lquipement.

- Toute canalisation principale doit tre munie de prises

situes aussi prs que possible du point dutilisation.

- Toutes canalisations doivent tre installes en pente

descendante, vers une tuyauterie de purge, afin de

faciliter lvacuation de leau et empcher quelle ne

pntre dans les appareils.

Formateur : Sami REKIK. 44

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Formateur : Sami REKIK. 45

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

CHAPITRE 03 : LES SEQUENCES

1. SEQUENCES A PLUSIEURS ACTIONNEURS

Il est frquent lors de lentretien et la rparation de systmes pneumatique, que lon

trouve la reprsentation symbolique de tous les composants dun seul schma complexe. Ce

circuit peut comprendre plusieurs composants de travail, dont les vrins et les moteurs

rotatifs, des composants de commande, comme les diffrents distributeurs, des fonctions

logiques ( ET ,OU ) , des soupapes de squence ainsi que des temPorisateurs. Ces schmas

trs complexes, entranent lincertitude lors de la lecture des symboles et leur interprtation

rend presque impossible la construction systmatique et la recherche de pannes. On doit donc

trs bien connatre les symboles pneumatiques et les diffrentes reprsentations du

droulement des phases.

1.1. Description

Lors de la conception dune squence, la premire approche consiste dcrire le

systme de manire textuelle. Un nonc crit explique les principales phases du cycle de

fonctionnement dune machine. La description textuelle est toutefois trs peu efficace et

porte parfois confusion.

EXEMPLE :

Dans un entrept, les boites sont achemines vers leur lieu dentreposage par un

ensemble de convoyeurs et vrins. Le dplacement des botes de convoyeur lautre se fait

laide de vrins. Lorsquune bote arrive lextrmit dun convoyeur, elle est place sur un

monte-charge pneumatique qui la hisse vers un autre convoyeur. Lorsque la bote est prs du

deuxime convoyeur, un autre vrin la pousse sur celui-ci. La tige du premier vrin redescend

lorsque la tige du deuxime vrin est en fin de course avant. La tige du deuxime vrin rentre

seulement lorsque celle du premier est entirement rentre.

Pour la plupart des systmes commands, il est prfrable dassocier une

identification par lettre chaque vrin et de traduire le fonctionnement par une squence :

A+ B+ A- B- . Dans le quelle A correspond au monte-charge, et B au vrin de transfert.

Les signes dsignent la phase de travail, soit le signe + pour la sortie du vrin et le signe

- pour son rappel. La squence du systme peut se rsumer de la manire suivante :

A+ : monte du monte-charge

B+ : sortie du vrin de transfert

A- : descente du monte-charge

B- : rappel du vrin de transfert

Par ailleurs, cette identification correspond exactement aux signaux de commande des

pr-actionneurs. Par exemple, A+ dsigne limpulsion transmise au pr-actionneur pour

commander la phase active du monte-charge. Lidentification A- correspond

limpulsion qui commande la phase du rappel sur le pr-actionneur du monte-charge.

Formateur : Sami REKIK. 46

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

A+ A-

1.2. Chronogramme :

Pour rendre encore plus explicite le fonctionnement dune machine, on labore un

diagramme indiquant le dplacement des actionneurs en fonction du temps. On appelle ce

genre de graphique un chronogramme ou encore diagramme pas pas.

Afin denchaner la commande de chaque pas dune manire automatique, il est

ncessaire dinstaller des capteurs qui dtectent la position de la tige des vrins. On se sert de

Formateur : Sami REKIK. 47

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

trios distributeurs galet pour surveiller le dplacement de la tige du vrin A et la position de

sortie du vrin B.

La squence se droule comme suit :

Repos :

Le systme reste immobile jusqu ce que une pression sur le bouton poussoir

dpart donne une impulsion lentre A+ dun pr-actionneur pour commander la sortie

du vrin A.

Pas 1 :

Le vrin A amorce sa course et fait relcher le galet A0.

Juste avant que le vrin A natteigne sa course extrme, la tige du vrin touche le galet A1.

Le galet A1 envoie un signal lentre B+ dun deuxime pr-actionneur pour commander la

sortie du vrin B.

Pas 2 :

Le vrin B amorce sa course de sortie.

Juste avant que le vrin B natteigne sa course extrme, la tige du vrin B touche le galet B1.

Le galet B1 transmet le signal lentre A- au pr-actionneur A pour commander le rappel

du vrin A.

Pas 3 :

Le vrin A dbute sa course de rappel et fait relcher le galet A1.

Juste avant que le vrin A ne soit compltement rentr, le galet A0 devient actionn.

Le signal de A0 transmet la commande B- pour effectuer le rappel du vrin B

Pas 4 :

Le vrin B rentre son tour et retomber le galet B1

Comme ce dernier mouvement na pas un capteur de fin de course, le cycle sarrte.

Pas 5 :

On remet le cycle en marche par une commande manuelle sur le bouton poussoir de

dpart.

A0 A1

B1 A1

Formateur : Sami REKIK. 48

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

1.3. Mode de fonctionnement

En milieu industriel, les machines fonctionnent habituellement selon une cadence

continue. Les systmes pneumatiques doivent aussi tre munis de dispositifs leur permettant

de rpter plusieurs fois de suit la mme squence afin de fonctionner en mode automatique.

A0 A1

B0 B1

A0

B0 B1 A1

Formateur : Sami REKIK. 49

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

2. CHEVAUCHEMENT DES SIGNAUX :

Avec les circuits de commande pneumatique, il faut toujours se mfier des

chevauchements de signaux. On aura ce problme lorsque deux ordres contraire ( B+ , B- )

saffrontent sur un distributeur mmoire.

Il existe deux principales mthodes pour liminer les chevauchements :

- La suppression du signale inutile par un autre signal plus fort

- L a coupure du signale inutile pour faire place au signal suivant.

Formateur : Sami REKIK. 50

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

La suppression du signale consiste habituellement alimenter le distributeur de

commande laide dune pression suprieure celle du reste du circuit.

Ce signal, possdant la pression plus forte, devient alors prdominant sur les autres

signaux.

On peut utiliser un pr-actionneur spcial muni dun tiroir pression diffrentielle

Nanmoins, la mthode de la coupure du signale savre plus efficace et les circuits sont plus

faciles dpanner que les signaux sont disponibles tour de rle sur le pr-actionneur. On

prconise de raliser la coupure dun signale soit par un galet escamotable, soit par une vanne

dinversion.

2.1. Galet escamotable :

Un galet escamotable est un moyen de commande de distributeur. Le symbole du galet

escamotable indique clairement que le distributeur ne peut tre actionn que dans un seul

sens, juste avant latteinte de la position extrme de la tige du vrin.

En position extrme, le capteur doit tre plac de faon que la tige du vrin libre le

galet. Le

galet escamotable transmet donc une seule impulsion vers le pr-actionneur, empchant ainsi

le chevauchement des signaux.

A0 A1

B0 B1

A0

A1 B1

B0

Formateur : Sami REKIK. 51

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

On indique le sens de commutation dun galet escamotable par une flche sur le trait

de repre. Ainsi , le galet escamotable A1 est actif uniquement la sortie du vrin A.

Limpulsion mise sur B+ permet dviter le chevauchement pour le rappel du vrin B.

Au contraire, le galet escamotable B0 est actif uniquement la rentre du vrin B.

Limpulsion A- produite sur le pr-actionneur empche un chevauchement des signaux lors

du dmarrage de la squence.

Les commandes galet escamotable prsentent toutefois quelques inconvnients.

Lemplacement du galet sur la tige du vrin est dterminant pour le fonctionnement du

systme. De plus, si la tige des vrins se dplace trop rapidement, limpulsion mise par le

galet escamotable peut passer inaperue et on se trouve de nouveau devant un

chevauchement des signaux.

2.2. Arrt durgence :

1.4 2.2 1.3 2.3

A+ B+ B- A-

1.4

1.3 2.3

2.2

l est parfois utile en cas daccident ou de mauvais fonctionnement, davoir recours

un arrt durgence. Quoique les besoins puissent varier le systme lautre, la plupart des

arrts durgence forcent le retour de lautomatisme en position initiale, quelle que soit

lvolution du cycle de la squence. De plus, le bouton poussoir est muni dun cran darrt de

manire verrouiller larrt durgence.

Formateur : Sami REKIK. 52

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

La faon de procder consiste couper le dbit dair des distributeurs de commande.

On force plutt cet air commander le rappel des vrins. La figure ci-dessus prsente la

squence prcdente munie cette fois dun arrt durgence. Les cellules OU places du

ct rappel des pr-actionneurs envoient soit le signale de commande normale soit le

signal de larrt durgence.

2.3. Vannes dinversion :

La mthode des vannes dinversion consiste alimenter tour de rle des groupes de

capteurs pour qu chaque instant, un seul signal disponible sur le pr-actionneur qui cause le

chevauchement. Par exemple, sil existe un chevauchement entre B+et B- , la vanne

dinversion permettra dalimenter pour un moment le groupe du capteur gnrant le signal B+.

Aprs coup, lalimentation sera transfre au second groupe de composants pour permettre la

dtection du signal B-. Il y a plus de chevauchement, car on supprime le signale fautif laide

dune vanne dinversion.

Formateur : Sami REKIK. 53

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

3. SEQUENCEURS PNEUMATIQUE :

Le squenceur pneumatique est un moyen de ralisation d automatismes squentiels.

Grce la structure modulaire dun squenceur, chaque module se connecte

automatiquement lautre et limine ainsi les problmes des branchements des vannes

dinversion. Dautre part le principe de construction d un squenceur empche les

chevauchements de signaux, car chaque pas du cycle de fonctionnement dune squence

correspond un module. Ce module met lordre du mouvement prvu un pas donn, puis

reoit en retour le signale de fin dexcution de ce mouvement. De ce fait, un seul et unique

module et actif la fois et la squence se droule dans lordre, peu nimporte que des actions

contraires se succdent.

3.1. Description du squenceur pneumatique :

Le squenceur pneumatique est une association linaire de modules. Chaque module

est construit partir dune mmoire bistable et des portes logiques. A chaque pas du cycle de

fonctionnement dune squence correspond un module du squenceur. le droulement

seffectue comme suit :

Laction associe un module a lieu seulement sil e module est actif

Un module est considr activ si le module prcdent est actif et que le signal de commande

devient valide

Un module reste activ tant que le module suivant demeure inactive, un module doit tre

dsactiv si le module suivant devient actif.

Signale de Pas suivant

mise 1

Signale de

commande

Mmoire

& Mmoire

n+1

n

Mmoire

n-1

Pas prcdent

Signale de mise 0

Les modules de squenceurs commerciaux peuvent possder quelques proprits

selon le fabricant. Par exemple, certains modules comportent un voyant dactivation, un

bouton de commande manuelle pour la mise zro de lensemble du squenceur.

Formateur : Sami REKIK. 54

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

3.2. Montage dun squenceur :

La ralisation pratique dun squenceur se fait par le branchement en cascade de

plusieurs module. On installe les modules sur des plaques dembase.

De plus, des plaques dextrmit doivent tre places au dbut et la fin de chane. La

plaque de tte sert alimenter le squenceur et diriger le signale du dbut vers le premier

module. La plaque de queue capte le signale de fin de cycle et le renvoie vers le signale de

dbut de cycle, comme le montre la figure ci-dessous

FESTO DIDACTIC 1.4 2.2

1.3 2.3

50%

60%

50%

60%

1.4

2.2

60%

1.3

2.3

50%

Formateur : Sami REKIK. 55

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

CHAPITRE 04 : LES CIRCUITS DE COMMANDE

ELECTROPNEUMATIQUES

1.COMPOSANTS DES CIRCUITS ELECTROPNEUMATIQUES :

1.1. Principe du champ magntique :

Selon le principe de llectromagntisme, une bobine constitue de plusieurs spire de

fil de cuivre produit un champ magntique lintrieur de son noyau lorsquelle est parcourue

par un courant I.

De plus on a dcouvert que les lignes de force magntique traversent plus facilement

une barre de fer doux que lair libre. Donc en ajoutant cette barre on renforce laction

magntique.

Si lon permet la barre de fer de se dplacer, elle suivra les lignes de force ; plus les

lignes de force magntique seront fortes, plus la tige aura une force de pouss leve,

permettant de transformer lnergie lectrique en mouvement linaire mcanique. Ce

phnomne est lorigine, en autres, des solnodes et des bobines des relais.

Un solnode est constitu dun plongeur en forme de T qui se dplace lintrieur

dun champ magntique. Le magntisme est cr par une bobine enroul autour dune

structure en forme de C .

A ltat de repos, le plongeur est gnralement repouss par un ressort, de sorte quil y a un

espace entre la structure et le plongeur. Comme aucune alimentation nexcite la bobine, il ny

a pas des lignes de force qui tentent tirer le plongeur.

Lorsque la bobine devient nergisant, des lignes de forces sont crs. Lignes de forces

de la structure et les deux parties du solnode deviennent soudes ensemble par une force

magntique.

Sous leffet du dplacement du plongeur, une tige permet dactionner un mcanisme

quelconque. Ce principe est lorigine des lectrodistributeurs et des relais.

Formateur : Sami REKIK. 56

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

1.2. Electrodistributeurs :

On appelle lectrodistributeur un distributeur pneumatique command laide dun

signal lectrique.

On compte principalement deus sortes :

A pilotage lectrique

A pilotage lectro-pneumatique

Pilotage lectrique

Distributeur typique

z Dnomination des composants

dun distributeur 5/2 commande 7 8

9

lectropneumatique et rappel par

6

ressort

z (1) Bobine (15 mm)

5

z (2) Piston

z (3) Tiroir avec douille

z (4) Corps 1

z (5) Ressort de rappel

z (6) Orifices de raccordement 2, 4 2

z (7) Indicateur de pression

z (8) Commande manuelle auxiliaire 4 3

z (9) Raccordements lectriques

Sur un lectrodistributeur pilotage lectrique, laction de la tige relie au plongeur du

solnode agit directement sur le tiroir du distributeur. Autrement dit, la force du champs

magntique dplace le tiroir de llectrodistributeur .

Pour que le distributeur enclench il faut maintenir une tension aux bornes du solnode sans

quoi le ressort plac du ct oppos du solnode replacera le tiroir du distributeur ltat de

repos. Le modle d lectrodistributeur illustr ce classe parmi les distributeurs mono-stable,

car il est muni dun ressort de rappel.

Il existe des lectrodistributeurs dits bistable, car ils ont la capacit de de mmoriser

leur tat.

Pilotage lectro-pneumatique

Lexpression pilotage lectro-pneumatique signifie que par le dplacement de sa

tige, le solnode ouvre le passage lair comprim afin de piloter le tiroir du distributeur.

Formateur : Sami REKIK. 57

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Autrement dit, cest lair qui dplace le tiroir du distributeur sous la commande de signale

lectrique.

Distributeur 5/2 ou 3/2 lectropneumatique

commande simple ou monostable

4 2 4 2

513 51 3

5 1 3 5 1 3

4 2 4 2

AIR PILOTE INTERNE

Noter quavec ce genre de distributeur, il faut absolument que la pression de lair soit

prsente avant lapplication du signale de commande lectrique.

2. CIRCUITS FONDAMENTAUX :

Commander un vrin simple effet

FESTO DIDACTIC

+24V

S1

Y1

Y1

0V

Formateur : Sami REKIK. 58

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

+24V

S1 K1

Y1

K1 Y1

0V

Commander un vrin double effet

+24V

S1 K1

Y1

K1 Y1

0V

Formateur : Sami REKIK. 59

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Circuit en srie

+24V

S1

Y1 Y1

S2

Y1

0V

Circuit en parallle

+24V

Y1 Y1 S1 S2

Y1

0V

Formateur : Sami REKIK. 60

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Inversion automatique dun vrin

S2

+24V

Y1 Y2

S1 S2

Y1 Y2

0V

Mouvement va-et-vient dun vrin double effet

S1 S2

+24V

S3 S2 K1 K2

Y1 Y2

S1

K1 K2 Y1 Y2

0V

Formateur : Sami REKIK. 61

CIRCUITS PNEUMATIQUES.

Commande dun vrin par un circuit de maintien

+24V

S1 K1 K1

Y1 Y1

S2

K1 Y1

0V

Formateur : Sami REKIK. 62

Vous aimerez peut-être aussi

- Ecoute Active ExercicesDocument15 pagesEcoute Active ExercicesOliver Twiste87% (15)

- Grille D'entretien de RecrutementDocument1 pageGrille D'entretien de RecrutementOliver Twiste100% (1)

- Pneumatique Industriel 2Document62 pagesPneumatique Industriel 2NabilBouabanaPas encore d'évaluation

- Cours Pneumatique Et HydrauliqueDocument68 pagesCours Pneumatique Et HydrauliqueqsdsdsqdPas encore d'évaluation

- Contacteur TripolaireDocument3 pagesContacteur Tripolaireyouri5949088% (8)

- Maintenance Industrielles PneumatiqueDocument7 pagesMaintenance Industrielles PneumatiqueZalfeni Aymen100% (2)

- Exercice Pneumatique PDFDocument2 pagesExercice Pneumatique PDFMike29% (7)

- Automatisme - Le Pneumatique WWW Cours-Electromecanique ComDocument30 pagesAutomatisme - Le Pneumatique WWW Cours-Electromecanique ComOmar Rajhi100% (3)

- ElectropneumatiqueDocument53 pagesElectropneumatiqueAbdel ben100% (1)

- Cours de PneumatiqueDocument71 pagesCours de PneumatiqueLuc Gil80% (5)

- Les Éléments PneumatiquesDocument9 pagesLes Éléments PneumatiquesNicola VitulliPas encore d'évaluation

- Dossier Ressource PneumatiqueDocument19 pagesDossier Ressource PneumatiqueMannou Souma0% (1)

- Vérin PneumatiqueDocument48 pagesVérin PneumatiqueSaid Doubbi100% (1)

- Les Composants PneumatiquesDocument13 pagesLes Composants Pneumatiquesjilani100% (1)

- TP GrafcetDocument62 pagesTP GrafcetNabilBouabana100% (2)

- PneumatiqueDocument18 pagesPneumatiqueamine100% (9)

- TP Pneumatique Et HydrauliqueDocument26 pagesTP Pneumatique Et HydrauliqueGhaith Soudani86% (7)

- Pneumatique Et Hydraulique ParDocument156 pagesPneumatique Et Hydraulique ParKhmira WafaPas encore d'évaluation

- Guide PneumatiqueDocument14 pagesGuide Pneumatiquelinktwo100% (1)

- Energie PneumatiqueDocument115 pagesEnergie PneumatiqueAbdel ben0% (1)

- Démarrage Direct Un Sens de RotationDocument9 pagesDémarrage Direct Un Sens de RotationMouad AdPas encore d'évaluation

- Pneumatique Part1 CorDocument31 pagesPneumatique Part1 CorNicola Vitulli100% (1)

- Cours D'automatique ITO BTS 1 2020Document70 pagesCours D'automatique ITO BTS 1 2020Abe Sledje100% (4)

- Choix de Contacteur PDFDocument3 pagesChoix de Contacteur PDFEl Haj Benazzouz100% (1)

- Alignement Conventionnel WWW Cours-Electromecanique Com 2Document52 pagesAlignement Conventionnel WWW Cours-Electromecanique Com 2Df Fez100% (1)

- Les Symbol PneumatiquesDocument7 pagesLes Symbol Pneumatiquesوليد تلي100% (1)

- Cours Hydraulique Et Pneumatique2Document68 pagesCours Hydraulique Et Pneumatique2lotfi ben said100% (3)

- TD Pneumatique Avec CorrectionDocument14 pagesTD Pneumatique Avec Correctionmlik borhen75% (4)

- Pneumatique Part2Document27 pagesPneumatique Part2Nicola VitulliPas encore d'évaluation

- Ch22 Les Preactionneurs PneumatiquesDocument4 pagesCh22 Les Preactionneurs PneumatiquesLuka Madrid100% (3)

- Hydraulique IndustrielleDocument35 pagesHydraulique IndustrielleHicham Boudrare100% (4)

- TP4 Pneumatique PDFDocument6 pagesTP4 Pneumatique PDFJoseph DamakoaPas encore d'évaluation

- Travaux-Diriges Apparaillage ElectriqueDocument21 pagesTravaux-Diriges Apparaillage Electriqueibra sangPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 Appareillage Electrique-1Document71 pagesChapitre 2 Appareillage Electrique-1Mohamed Soibaha Chaambane100% (2)

- Chapitre 2Document6 pagesChapitre 2Najib NettaPas encore d'évaluation

- Chap.4.Installations PneumatiquesDocument71 pagesChap.4.Installations PneumatiquesAbdelghani Cheniki100% (2)

- L3-API-chapitre 1 Cours 5Document31 pagesL3-API-chapitre 1 Cours 5ⵜⴻⴽⵔⴰⵏⴻ ⵙⵎⴰⴻⵍ100% (1)

- TD PneumatiqueDocument12 pagesTD PneumatiqueOussama EljaafariPas encore d'évaluation

- Démontage Remontage - Maintenance Moteur PDFDocument5 pagesDémontage Remontage - Maintenance Moteur PDFMayor Nfmn100% (2)

- Cours Complet Sur Le Grafcet Exercices Corrig SDocument43 pagesCours Complet Sur Le Grafcet Exercices Corrig Sプリンス モハメッド60% (5)

- Electrovanne PDFDocument3 pagesElectrovanne PDFSection Maintenance LP-Blériot100% (1)

- BTS Maintenance IndustrielleDocument133 pagesBTS Maintenance IndustrielledidoberkinePas encore d'évaluation

- Simulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysD'EverandSimulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysPas encore d'évaluation

- Arduino Pas à pas: Le guide ultime du débutant avec les bases du matériel, du logiciel, de la programmation et des projetsD'EverandArduino Pas à pas: Le guide ultime du débutant avec les bases du matériel, du logiciel, de la programmation et des projetsÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)

- Compresseurs Pneumatiques ManaiDocument39 pagesCompresseurs Pneumatiques Manai214043Pas encore d'évaluation

- 2 - Rdimensionment Reseau Air ComprimeDocument143 pages2 - Rdimensionment Reseau Air Comprimeratitari100% (7)

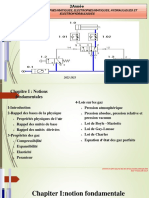

- ANALYSE DE CIRCUITS PNEUMATIQUES, ELECTROPNEUMATIQUES, 1er Partie PDFDocument27 pagesANALYSE DE CIRCUITS PNEUMATIQUES, ELECTROPNEUMATIQUES, 1er Partie PDFabdouPas encore d'évaluation

- Phy I Cours ThermodynamiqueDocument17 pagesPhy I Cours Thermodynamiqueouajihinizar00Pas encore d'évaluation

- Cours de Thermodynamique Chapitre 1 Température Et ChaleurDocument15 pagesCours de Thermodynamique Chapitre 1 Température Et ChaleurRafih YahyaPas encore d'évaluation

- RPH Cours Ista PDFDocument173 pagesRPH Cours Ista PDFKambale MondoPas encore d'évaluation

- Etude Des Capteurs IndustrielsDocument109 pagesEtude Des Capteurs Industrielsachno bghitiPas encore d'évaluation

- Thermo Générale Parties 1, 2 Et 3Document70 pagesThermo Générale Parties 1, 2 Et 3stephanebrunel40Pas encore d'évaluation

- Les Gaz - H2023Document24 pagesLes Gaz - H2023Anna MikasPas encore d'évaluation

- 1spe Chap 5 Cours Poly Complete 1Document4 pages1spe Chap 5 Cours Poly Complete 1Aymen CHORFIPas encore d'évaluation

- Thermo Générale Chapitre 1Document21 pagesThermo Générale Chapitre 1stephanebrunel40Pas encore d'évaluation

- 1-Etat GazeuxDocument53 pages1-Etat Gazeuxjean baptistePas encore d'évaluation

- Les Gaz LEA-A21Document42 pagesLes Gaz LEA-A21p8nbzpbhrhPas encore d'évaluation

- Loi Des Gaz ParfaitDocument16 pagesLoi Des Gaz ParfaitMoncef NemriPas encore d'évaluation

- 2004 PhysiqueDocument16 pages2004 PhysiqueYvan BoizetPas encore d'évaluation

- EE 1 3 PsychrometrieDocument15 pagesEE 1 3 PsychrometrieGeorges TchamiePas encore d'évaluation

- PropietesairDocument4 pagesPropietesairChris Walid Rizk Malaak MalaakPas encore d'évaluation

- Diagramme Enthalpique, Tracé Et Bilan ÉnergétiqueDocument6 pagesDiagramme Enthalpique, Tracé Et Bilan ÉnergétiquemassiPas encore d'évaluation

- Outil Des Managers Des Vrais Pas Des MBADocument546 pagesOutil Des Managers Des Vrais Pas Des MBAOliver Twiste100% (1)

- PALL - Mémento Analyse Et FiltrationDocument35 pagesPALL - Mémento Analyse Et FiltrationOliver Twiste100% (1)

- FBr07 - Modelisation Des Taux de Defaillance en MecaniqueDocument21 pagesFBr07 - Modelisation Des Taux de Defaillance en MecaniqueOliver TwistePas encore d'évaluation

- DiagnosticDocument99 pagesDiagnosticbleugranaPas encore d'évaluation

- Confiance en SoiDocument4 pagesConfiance en SoiOliver TwistePas encore d'évaluation

- Découvrir Vos TalentsDocument3 pagesDécouvrir Vos TalentsOliver TwistePas encore d'évaluation

- Attitude de GagnantDocument1 pageAttitude de GagnantOliver TwistePas encore d'évaluation

- RéunionDocument65 pagesRéunionOliver TwistePas encore d'évaluation

- PDF Chap. 5 Parametres de Tendance CentraleDocument49 pagesPDF Chap. 5 Parametres de Tendance CentraleOliver Twiste100% (1)

- DispersionDocument32 pagesDispersionOliver TwistePas encore d'évaluation

- 11 Lois Binom Poisson SolDocument4 pages11 Lois Binom Poisson SolSofiene GuedriPas encore d'évaluation

- MoulageDocument11 pagesMoulagealphaPas encore d'évaluation

- Controle HydroDocument2 pagesControle HydroAnonymous 80p9OVPas encore d'évaluation

- SC L'équilibreDocument55 pagesSC L'équilibreMourad ThbPas encore d'évaluation

- Cartan DieudonneDocument2 pagesCartan DieudonneAYA OUEZGANPas encore d'évaluation

- Phys FR 1 PDFDocument133 pagesPhys FR 1 PDFAbdelghaniBenMekki100% (1)

- Exam-MEF - ENSMM-2015 PDFDocument10 pagesExam-MEF - ENSMM-2015 PDFاشراقةاملPas encore d'évaluation

- Electro 2Document2 pagesElectro 2LeavMenghuyPas encore d'évaluation

- 07 Calcul Numerique Scilab6Document16 pages07 Calcul Numerique Scilab6Esther YaroPas encore d'évaluation

- Oscillations Mécaniques Libres PDFDocument6 pagesOscillations Mécaniques Libres PDFAzizElheniPas encore d'évaluation

- Methodes Statistiques PDFDocument150 pagesMethodes Statistiques PDFsamirnet100% (2)

- Cours Hacheur SerieDocument15 pagesCours Hacheur SerieMaxence KouessiPas encore d'évaluation

- PROMO-MATHS Test 3Document3 pagesPROMO-MATHS Test 3CHETSA CédricPas encore d'évaluation

- Cours4 P&C GCV2 IpsasDocument9 pagesCours4 P&C GCV2 IpsasbasssemPas encore d'évaluation

- Chap 2Document7 pagesChap 2أيمن أيمنPas encore d'évaluation

- Thermique (1) - 10-19Document10 pagesThermique (1) - 10-19Amina YahuPas encore d'évaluation

- Gps PrincipeDocument6 pagesGps Principeaqil_hchPas encore d'évaluation

- Systeme D'amortisseur DELTADocument180 pagesSysteme D'amortisseur DELTABrice Patrice GollyPas encore d'évaluation

- RoulementsDocument1 pageRoulementsissatkaPas encore d'évaluation

- TD 4 Et 5 Avec Correction 2022Document12 pagesTD 4 Et 5 Avec Correction 2022ABDELKADER SULTANE OFFICIELPas encore d'évaluation

- TD2 CorDocument8 pagesTD2 Corzizou SaadaPas encore d'évaluation

- LP203 2012 C8 PDFDocument22 pagesLP203 2012 C8 PDFBoujah Wel LimamPas encore d'évaluation

- A Le Stator: - I PrésentationDocument24 pagesA Le Stator: - I PrésentationWiam MahboubPas encore d'évaluation

- Glissement - FR - 2016 - Web PDFDocument196 pagesGlissement - FR - 2016 - Web PDFTuan NguyenPas encore d'évaluation

- Inj ADNANI BOUBEKEUR PDFDocument125 pagesInj ADNANI BOUBEKEUR PDFucefPas encore d'évaluation

- Clefs66 FR Final PDFDocument27 pagesClefs66 FR Final PDFHaingonirina IgnacePas encore d'évaluation

- Arpenteur Du Web MVT Lune Satellites JupiterDocument17 pagesArpenteur Du Web MVT Lune Satellites JupiterqwztjiorxsPas encore d'évaluation

- Pfe VRDDocument70 pagesPfe VRDkhalid ilalenPas encore d'évaluation

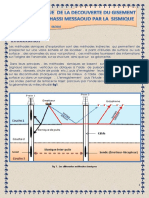

- Bref Historique de La Decouverte Du Gisement Petrolier de Hassi Messaoud Par La SismiqueDocument8 pagesBref Historique de La Decouverte Du Gisement Petrolier de Hassi Messaoud Par La Sismiquedjeddi mabrouk100% (3)

- Devoir de Synthèse N°1 - Sciences Physiques - 3ème Math (2014-2015)Document4 pagesDevoir de Synthèse N°1 - Sciences Physiques - 3ème Math (2014-2015)Batata bluePas encore d'évaluation