Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Article G Cognet

Article G Cognet

Transféré par

Fati OuladTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Article G Cognet

Article G Cognet

Transféré par

Fati OuladDroits d'auteur :

Formats disponibles

Georges Cognet

Psychologue clinicien, expert ECPA-Pearson, vice-président APPEA

L’ANGOISSE DANS LES DESSINS D’ENFANT

L'angoisse accompagne le développement de l'enfant et, nous le savons bien aussi, toute une vie

d'adulte. Sa présence, peut être discrète, en arrière-plan, ou plus proche, prenant alors une place

décisive dans les choix de vie, ou plus exactement dans les renoncements.

Retenue, elle devient moteur du développement, des réussites scolaires par exemple, forte et

continue, elle constitue alors un frein à la créativité, à l’épanouissement de soi. L’angoisse ou plutôt les

angoisses ne présentent pas de caractères pathologiques en soi lorsqu’elles sont tolérées, non

désorganisatrices ou encore lorsqu’elles n’entravent pas l’expression des désirs ou, en d’autres

termes, la pulsion de vivre.

De nombreux enfants sont décrits par les parents comme étant vigilants, sensibles, voire

hypersensibles aux difficultés de la vie familiale, aux problématiques scolaires et même beaucoup

plus largement à la marche du monde. Ils jouent dans leur chambre, semblent absorbés par leur jeu

de construction, leur jeu vidéo, mais leur attention est en alerte, prête à leur faire capter un échange,

teinté d’inquiétude, entre les parents ou une information préoccupante diffusée par les médias. Les

adultes les souhaiteraient plus légers, moins graves ayant une vie qui corresponde plus à ce qu'ils

s'imaginent être l'insouciance de l'enfance, même si, eux-mêmes ont souvent été, en leur temps, des

enfants anxieux et expriment, encore aujourd’hui, leurs préoccupations, voire leurs désarrois devant

les difficultés et aléas de la vie.

L’expression par le dessin

Le dessin libre, pour l’enfant anxieux, répond à un impérieux besoin de représentation, de mise en

image du ressenti. Il est en proie à une angoisse que l’on pourrait qualifier de « flottante », dont

l’origine n’est pas cernée et sans objet identifié sur lequel la reporter. Alors, l’enfant devient avide de

représentations, d’images, d’histoires vraies le plus souvent, évoquant des évènements graves à la

hauteur du niveau d’angoisse subi par le Moi. Il y a là un indicateur de la sévérité des angoisses

ressenties : plus celles-ci sont élevées, plus la nécessité devient forte de produire des représentations

tragiques par le verbe ou par le trait. Mises en mots ou posées sur une feuille, ces images porteuses

d’une émotion intense permettront un apaisement voire, si elles sont reprises dans un échange avec

un adulte, une certaine abréaction à valeur thérapeutique.

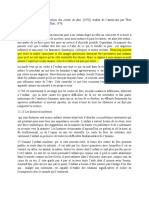

Dessin réalisé par un garçon âgé de 8 ans

Des questions ? conseilclinique@ecpa.fr - +33(0)1 43 62 30 01

Le dessin réalisé par un garçon âgé de 8 ans montre de façon très directe l’angoisse sous la forme

d’une représentation crue tout d’abord sur le plan formel avec des couleurs agressives (noir du

personnage, rouge vif de l’arbre), des traits aigus, des pointes, puis sur le plan des éléments

représentés avec des vêtements et des plumes qui semblent déchiquetés, des dents très en

évidences, des yeux fixes et verts, un arbre mort et enfin sur le plan du thème qui mêle l’agressivité, le

meurtre, la peur sous la forme d’un sorcier, « M. le maudit qui veut tuer le canard ».

Dans ce premier dessin, se donne à voir le processus primaire alors que le suivant rend compte, par

ses dimensions métaphoriques, d'un accès possible à la symbolisation et à « l'intégration des

processus primaires aux processus secondaires permettant de lier les représentations. » (Anzieu,

Chabert, 1961).

Dessin réalisé par un garçon âgé de 7 ans et demi

Le thème des dinosaures est particulièrement apprécié par les enfants de la phase de latence. Ces

énormes animaux possèdent plusieurs caractéristiques qui les rendent captivants : tout d'abord les

reconstitutions squelettiques, les représentations imaginées, les films suscitent toujours un frisson, la

peur, voire l’effroi ensuite ce sont des objets d'études scientifiques qui permettent la mise en place de

mécanismes de dégagement notamment par l'intellectualisation, et enfin, the last but not the least, ils

ont disparu de la surface du globe depuis des millions d'années, aucune chance d'en rencontrer lors

d'une promenade en forêt ! L’objet d’intérêt apparaît parfait, il suscite le frisson sans mettre en danger

le jeune « paléontologue ».

Ce second dessin apparaît réalisé selon les « canons » des processus secondaires ; tous les éléments

symboliques de l’angoisse sont présents: la couleur noire, symbole de la mort, le remplissage de la

feuille qui ne laisse pas de place pour l’absence, le vide, le blanc et qui évite ainsi l’émergence d’affects

dépressifs et la représentation d’un squelette, là encore un symbole de la mort, qui plus est un

squelette phosphorescent d’animal inquiétant : « un T-Rex phosphorescent sur ma table de nuit ». Un

dessin dont l'objectif, inconscient, est de transformer l'angoisse en peur, car, dans cette dernière, il

existe un élément objectif, identifiable et inquiétant. De plus, la peur est une réaction salutaire qui

permet une mobilisation du sujet pour assurer sa défense.

Ainsi, ces deux garçons évoquent, chacun à leur manière, un ressenti d’angoisse. Le premier donne à

son ressenti une expression crue, typique du processus primaire, il ne semble pas en mesure

d’élaborer ses affects, de les lier à des représentations métaphoriques, alors que le second fait preuve

de capacités de secondarisation, capacités à traiter des affects pénibles, peut être douloureux, en les

liants à des représentations symboliques teintées d’intellectualisation.

Des questions ? conseilclinique@ecpa.fr - +33(0)1 43 62 30 01

Beaucoup d’autres enfants expriment les angoisses qu’ils ressentent dans leurs dessins, mais c’est

toujours la qualité du dessin, de l’accès au symbolique, au métaphorique qui signe la capacité à

tolérer des angoisses non désorganisatrices pour le Moi.

Anzieu, D., Chabert, C. (1961). Les méthodes projectives. Paris : PUF.

Cognet, G., Cognet, A. (2018). Comprendre et interpréter les dessins d’enfants, 2ème édition. Paris : Dunod.

Des questions ? conseilclinique@ecpa.fr - +33(0)1 43 62 30 01

Vous aimerez peut-être aussi

- Indice de Stress Parent PsiDocument7 pagesIndice de Stress Parent PsiScribdTranslations100% (1)

- Bruno Bettelheim, Psychanalyse Des Contes de FéesDocument4 pagesBruno Bettelheim, Psychanalyse Des Contes de FéesEmma Mocan75% (4)

- Le Jeu J.châteauDocument7 pagesLe Jeu J.châteaunninirPas encore d'évaluation

- Green La Mère Morte Psychose BlancheDocument5 pagesGreen La Mère Morte Psychose Blancheana100% (2)

- J'Arrête: D'Avoir Peur !Document17 pagesJ'Arrête: D'Avoir Peur !Marina GnahouaPas encore d'évaluation

- Test de Recrutement - Test Projectif - Test de L'arbreDocument16 pagesTest de Recrutement - Test Projectif - Test de L'arbreAlex Des SaintsPas encore d'évaluation

- Apprivoiser Son Enfant Interieur - Dossier (8 Pages - 315 Ko)Document8 pagesApprivoiser Son Enfant Interieur - Dossier (8 Pages - 315 Ko)Matthew JohnPas encore d'évaluation

- Dessin Du BonhommeDocument25 pagesDessin Du Bonhommeelsag_10Pas encore d'évaluation

- L Image Inconsciente Du CorpsDocument11 pagesL Image Inconsciente Du CorpsFelipe240891100% (2)

- DOLTO Enfant MiroirDocument36 pagesDOLTO Enfant MiroirMus OubPas encore d'évaluation

- ETHNOPSYCHIATRIEDocument4 pagesETHNOPSYCHIATRIELuis RafaelPas encore d'évaluation

- Le Dessin Chez LenfantDocument2 pagesLe Dessin Chez LenfantFati OuladPas encore d'évaluation

- DessinDocument12 pagesDessinTewfik TGrPas encore d'évaluation

- De Blanche-Neige à Harry Potter, des histoires pour rebondir: La résilience en questionsD'EverandDe Blanche-Neige à Harry Potter, des histoires pour rebondir: La résilience en questionsPas encore d'évaluation

- Jarrête Davoir Peur 21 Jours Pour Changer (Jarrête De... ) (French Edition) (Emmanuel Ballet de Coquereaumont)Document345 pagesJarrête Davoir Peur 21 Jours Pour Changer (Jarrête De... ) (French Edition) (Emmanuel Ballet de Coquereaumont)Tahina LovasoaPas encore d'évaluation

- Les Représentations Maternelles Concernant LDocument3 pagesLes Représentations Maternelles Concernant LSue MnPas encore d'évaluation

- Coprendre Les Dessins D'enfantsDocument235 pagesCoprendre Les Dessins D'enfantsBrahim ElkhalilPas encore d'évaluation

- Concepts Clinique AdoDocument5 pagesConcepts Clinique Adoambrepedron57Pas encore d'évaluation

- LDP 5e - EMC - Chap2Document3 pagesLDP 5e - EMC - Chap2pletoyerPas encore d'évaluation

- La Formation Du Symbole Chez L'enfantDocument2 pagesLa Formation Du Symbole Chez L'enfantRachid RazzoukiPas encore d'évaluation

- Henri Wallon 1Document2 pagesHenri Wallon 1Eric LefrançaisPas encore d'évaluation

- Enfant en DeuilDocument8 pagesEnfant en DeuilAstral ServicesPas encore d'évaluation

- Noyaux Traumatiques Primaires de Alberto KonichekisDocument6 pagesNoyaux Traumatiques Primaires de Alberto KonichekisStella PapadopoulouPas encore d'évaluation

- Transmission Des Émotions Entre Mère Et Bébé Du Normal Au PathologiqueDocument7 pagesTransmission Des Émotions Entre Mère Et Bébé Du Normal Au PathologiqueRachid RazzoukiPas encore d'évaluation

- Archetype Enfant Interieur WikipediaDocument7 pagesArchetype Enfant Interieur WikipediaMadmax100% (1)

- Bupsy 0007-4403 1953 Num 6 7 6189Document8 pagesBupsy 0007-4403 1953 Num 6 7 6189skn.justicePas encore d'évaluation

- Developpement Psychologique de L EnfantDocument15 pagesDeveloppement Psychologique de L EnfantManaarrPas encore d'évaluation

- Contes Et Mediation Symbolisante Chez Lx27enfant PDocument10 pagesContes Et Mediation Symbolisante Chez Lx27enfant Pl'âme agit TarotPas encore d'évaluation

- 54e2f83c-56da-4d84-a5f6-8dcbb9443e0dDocument129 pages54e2f83c-56da-4d84-a5f6-8dcbb9443e0dbadrwac2038Pas encore d'évaluation

- Chap 3Document6 pagesChap 3Mina MinouchaPas encore d'évaluation

- Psychotrauma Chez L EnfantDocument4 pagesPsychotrauma Chez L EnfantPedopolisPas encore d'évaluation

- Psychanalyse Des Contes de Fees Bruno Bettelheim - Commentaires (10 Pages - 127 Ko)Document10 pagesPsychanalyse Des Contes de Fees Bruno Bettelheim - Commentaires (10 Pages - 127 Ko)bileljlassiPas encore d'évaluation

- Comment Parler Aux Enfants de La Violence Du MondeDocument4 pagesComment Parler Aux Enfants de La Violence Du Mondejojolamalice93Pas encore d'évaluation

- QCM Psychologie Du de Veloppement Questions 0 1Document7 pagesQCM Psychologie Du de Veloppement Questions 0 1hafid100% (1)

- Les Vilains petits canards de Boris Cyrulnik (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLes Vilains petits canards de Boris Cyrulnik (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Arpenter L'inhabitableDocument14 pagesArpenter L'inhabitableMarcelo RealPas encore d'évaluation

- 201604281938contraste 43 - 2016 - Le Développement Sensori-Moteur de L'enfant Et Ses Avatars T2Document2 pages201604281938contraste 43 - 2016 - Le Développement Sensori-Moteur de L'enfant Et Ses Avatars T2Judy JneydPas encore d'évaluation

- Les Etapes Du Developpement Affectif de L'enfant, Illustrées de Dessins - DR Anne LorinDocument10 pagesLes Etapes Du Developpement Affectif de L'enfant, Illustrées de Dessins - DR Anne Lorinarchange gabPas encore d'évaluation

- Emotion FranceDocument16 pagesEmotion FranceCarmen LucaPas encore d'évaluation

- Conte Manque D'amourDocument11 pagesConte Manque D'amourl'âme agit TarotPas encore d'évaluation

- AssignationDocument2 pagesAssignationBENATPas encore d'évaluation

- La Quête Symbolique Chez L'enfant Et L'adolescent-2022Document216 pagesLa Quête Symbolique Chez L'enfant Et L'adolescent-2022Ajmi MahaPas encore d'évaluation

- Fiche Symptomes TSPT EnfantsDocument2 pagesFiche Symptomes TSPT Enfantssandrine Bonnefont-DesiagePas encore d'évaluation

- 537 CBBF 3 F 3 Ab 8Document3 pages537 CBBF 3 F 3 Ab 8oliviaboulanger959Pas encore d'évaluation

- Analyse Du Film Vice VersaDocument15 pagesAnalyse Du Film Vice Versappgg123Pas encore d'évaluation

- Autisme PediatresDocument13 pagesAutisme PediatresIsabelle ChevrierPas encore d'évaluation

- Psychopatho & CliniqueDocument14 pagesPsychopatho & Cliniqueclxm.contardoPas encore d'évaluation

- Dev Emo EnfDocument7 pagesDev Emo Enfpsychology00Pas encore d'évaluation

- Enfan 0013-7545 1966 Num 19 1 2390Document22 pagesEnfan 0013-7545 1966 Num 19 1 2390skn.justicePas encore d'évaluation

- Psychologie CoursDocument27 pagesPsychologie Coursqzm74l100% (1)

- Développement Du Dessin Chez L EnfantDocument4 pagesDéveloppement Du Dessin Chez L Enfantyanistaki0Pas encore d'évaluation

- Dessin de L EnfantDocument78 pagesDessin de L EnfantjoffrinPas encore d'évaluation

- DU BBLS 9.0 Emprise J InstrumentalisationDocument41 pagesDU BBLS 9.0 Emprise J Instrumentalisationsandrine Bonnefont-DesiagePas encore d'évaluation

- Psychologie Générale Chapitre IIDocument20 pagesPsychologie Générale Chapitre IILeslie DstPas encore d'évaluation

- PuyueloDocument29 pagesPuyueloOumassiPas encore d'évaluation

- Comportement PuerilDocument5 pagesComportement Puerilaya.ouaziz123Pas encore d'évaluation

- Memoires PrenatalesDocument6 pagesMemoires PrenatalesbigbiguiPas encore d'évaluation

- Parler de La Guerre Avec Les Enfants Mis en Ligne 0Document3 pagesParler de La Guerre Avec Les Enfants Mis en Ligne 0vanessa saPas encore d'évaluation

- Donald. W WinnicootDocument5 pagesDonald. W Winnicootfabre-alexPas encore d'évaluation

- Cours À Distance Psycho EducDocument65 pagesCours À Distance Psycho EducAmeni CherniPas encore d'évaluation

- CM Psychologie Clinique Et PsychopathologiqueDocument21 pagesCM Psychologie Clinique Et Psychopathologiqueclxm.contardoPas encore d'évaluation

- Antropologia Das Emoções de David Le BretonDocument16 pagesAntropologia Das Emoções de David Le Bretonferreira.laurinda7995Pas encore d'évaluation

- Du Symptôme de L'adoptionDocument8 pagesDu Symptôme de L'adoptionilestunefoisPas encore d'évaluation

- Terminologie 2007Document1 pageTerminologie 2007berceeoPas encore d'évaluation

- Ok - Fiche Outil Approche Dpa-PcDocument9 pagesOk - Fiche Outil Approche Dpa-Pcmarilyne.clPas encore d'évaluation

- CP Mali - Avs Pod - Rapport Erp - Fana - Mai 2021Document5 pagesCP Mali - Avs Pod - Rapport Erp - Fana - Mai 2021bastophePas encore d'évaluation

- Cours de Technique de Comminucation MedicalDocument73 pagesCours de Technique de Comminucation MedicalmyhostingrdcongoPas encore d'évaluation

- Grille de Cours 2021-2022 4 Mai FINALDocument1 pageGrille de Cours 2021-2022 4 Mai FINALAbderrahman ChebitouPas encore d'évaluation

- Arbre - Des - Ressources - v3 RimouskiDocument2 pagesArbre - Des - Ressources - v3 Rimouskisandra potvinPas encore d'évaluation

- Citations TherriennesDocument31 pagesCitations TherriennesGuylain Afonso MangombiPas encore d'évaluation

- La Santé MentaleDocument23 pagesLa Santé MentaleRachid DarouichiPas encore d'évaluation

- Les 4 Schémas Mal-Adaptatifs de Survie: Adaptation Synthétique À Partir Des 4 Fs Selon Pete WalkerDocument12 pagesLes 4 Schémas Mal-Adaptatifs de Survie: Adaptation Synthétique À Partir Des 4 Fs Selon Pete Walkerliloucha3phoenixPas encore d'évaluation

- p107 Communiquer Pour CreerDocument6 pagesp107 Communiquer Pour CreerenagnonPas encore d'évaluation

- Assistante Social Lettre de MotivationDocument2 pagesAssistante Social Lettre de MotivationNina BAREREPas encore d'évaluation

- Dépasser Ses Peurs Pour AvancerDocument5 pagesDépasser Ses Peurs Pour AvancerhoudaPas encore d'évaluation

- Attitude Entretien CliniqueDocument1 pageAttitude Entretien CliniquecelestinebazamaPas encore d'évaluation

- Module de Révision 9eme Fin DannéeDocument3 pagesModule de Révision 9eme Fin DannéeAhmed GhaddabPas encore d'évaluation

- L'ÉvaluationDocument38 pagesL'Évaluationilhamitta nursePas encore d'évaluation

- Le Stress Professionnels Des SoignantsDocument16 pagesLe Stress Professionnels Des SoignantsPierre-Emmanuel Poot MassothérapeutePas encore d'évaluation

- 13 Troubles Du Neurodeveloppement Intersubjectivite Et AutismeDocument13 pages13 Troubles Du Neurodeveloppement Intersubjectivite Et Autismemarion77chapuisPas encore d'évaluation

- Achernement en Soins PalliatifsDocument26 pagesAchernement en Soins PalliatifsImen ZammelPas encore d'évaluation

- Comment Savoir Si On Se Masturbe Trop - Addiction Au PornoDocument8 pagesComment Savoir Si On Se Masturbe Trop - Addiction Au PornoBalla Moussa KouroumaPas encore d'évaluation

- Cthulhu Gumshoe FicheDocument1 pageCthulhu Gumshoe FicheChaotique NeutrePas encore d'évaluation

- La Gestion Du StressDocument34 pagesLa Gestion Du StressBajouri ZinebPas encore d'évaluation