Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

3 vuesEpreuve Cardio 2023

Epreuve Cardio 2023

Transféré par

motez ben aliDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous aimerez peut-être aussi

- QCM SémiologieDocument6 pagesQCM SémiologieFatiha Sadoune100% (7)

- Corrige QCM Blanc Orl PR Benariba 2 Semestre 2020 FM5Document22 pagesCorrige QCM Blanc Orl PR Benariba 2 Semestre 2020 FM5Houda NadirPas encore d'évaluation

- Test Parcoursup ScienceDocument10 pagesTest Parcoursup ScienceIsra GuesmiPas encore d'évaluation

- AVC : en réchapper et y échapper: Mieux comprendre la maladieD'EverandAVC : en réchapper et y échapper: Mieux comprendre la maladiePas encore d'évaluation

- Ex Blanc 2020monastir CompressedDocument44 pagesEx Blanc 2020monastir CompressedAbidi HichemPas encore d'évaluation

- Embolie Pulmonaire - Cas Clinique Et QCM - Trésor de MédecineDocument10 pagesEmbolie Pulmonaire - Cas Clinique Et QCM - Trésor de Médecinedeadbysunrisee100% (2)

- PNEUMO Normal 2023Document7 pagesPNEUMO Normal 2023Hiba OuzahraPas encore d'évaluation

- QCM Medecine CorrigeDocument20 pagesQCM Medecine Corrigebibabella louka100% (2)

- 11 Patho Cardio-Vasc 1ère Session 2020 QCMDocument4 pages11 Patho Cardio-Vasc 1ère Session 2020 QCMNAIMA EL HOUETPas encore d'évaluation

- Med Residanats Serie QcmsDocument30 pagesMed Residanats Serie QcmsBla CkPas encore d'évaluation

- FM Sousse Examen Blanc Du Residanat 2020 Epreuve 1Document20 pagesFM Sousse Examen Blanc Du Residanat 2020 Epreuve 1Abidi HichemPas encore d'évaluation

- Questions ADocument36 pagesQuestions Aousman mbombonjoya100% (1)

- Questions GDocument33 pagesQuestions Gousman mbombonjoyaPas encore d'évaluation

- QCM en PneumologieDocument28 pagesQCM en PneumologieMohammed Boumlik100% (1)

- QCM CavumDocument6 pagesQCM CavumFatiha YahiaouiPas encore d'évaluation

- InfarctusDocument7 pagesInfarctusStarla QueenPas encore d'évaluation

- 5) Endocardites InfectieusesDocument9 pages5) Endocardites InfectieusesDany AbdouPas encore d'évaluation

- FM SOUSSE Examen Blanc Du Résidanat 2020 (Epreuve 2)Document20 pagesFM SOUSSE Examen Blanc Du Résidanat 2020 (Epreuve 2)Amina Sd100% (1)

- # Examen Blanc - 4 Mars 2016 - Objectifs 1-38Document22 pages# Examen Blanc - 4 Mars 2016 - Objectifs 1-38Abdillahi MahadPas encore d'évaluation

- TD IMAGERIE MEDICALE 2 CorrectionDocument4 pagesTD IMAGERIE MEDICALE 2 Correctiondiarrabg34Pas encore d'évaluation

- Exam Anapath 2023 SNDocument9 pagesExam Anapath 2023 SNmtourad09Pas encore d'évaluation

- Qcms Semio Card ++Document8 pagesQcms Semio Card ++gotinedragonPas encore d'évaluation

- 5) Endocardites InfectieusesDocument9 pages5) Endocardites InfectieusesYacine SmiliPas encore d'évaluation

- 5) Endocardites InfectieusesDocument9 pages5) Endocardites InfectieusesDany AbdouPas encore d'évaluation

- 2022 Et 2023Document125 pages2022 Et 2023Amin BitouPas encore d'évaluation

- Proposition de Correction: Master 1 Médecine 14 Promotion - INSSADocument5 pagesProposition de Correction: Master 1 Médecine 14 Promotion - INSSAEzeckiel CompaorePas encore d'évaluation

- QCM ChtataDocument21 pagesQCM ChtataAnass VillaPas encore d'évaluation

- Pneumo 15 EmbolieDocument21 pagesPneumo 15 EmbolieFayza KhaloufPas encore d'évaluation

- Questions DifficilesDocument45 pagesQuestions DifficilesHangouangPas encore d'évaluation

- HémotysieDocument55 pagesHémotysieNiangPas encore d'évaluation

- SUJET Umc Oran 2016Document13 pagesSUJET Umc Oran 2016Ines MedPas encore d'évaluation

- Examen Final Pédiatrie CorrigéDocument8 pagesExamen Final Pédiatrie Corrigéalla7maraqaPas encore d'évaluation

- 15) Embolie PulmonaireDocument8 pages15) Embolie PulmonaireDany Abdou100% (1)

- QCMDocument9 pagesQCMAzedine AzedinePas encore d'évaluation

- AOMIDocument17 pagesAOMIHamza HajiPas encore d'évaluation

- 13) PheocromocytomeDocument11 pages13) PheocromocytomeRAHAFEJULLIAPas encore d'évaluation

- App Digestif QCM Medicale S1 2023Document4 pagesApp Digestif QCM Medicale S1 2023Jouhayna FadelPas encore d'évaluation

- Epreuve 2 Avec CorrectionDocument30 pagesEpreuve 2 Avec CorrectionMohamed AjroudPas encore d'évaluation

- Sueurs Chaudes: Dossier 1Document8 pagesSueurs Chaudes: Dossier 1lornaPas encore d'évaluation

- SimuDocument4 pagesSimuCheese CakePas encore d'évaluation

- Examen Pneumologie 2024Document12 pagesExamen Pneumologie 2024Zeynebou JiddouPas encore d'évaluation

- All Cardio MCQ Prof. Sok ChourDocument27 pagesAll Cardio MCQ Prof. Sok ChourMey Kh100% (1)

- Pneumologie Section B 21-10-2018Document10 pagesPneumologie Section B 21-10-2018Ya CinePas encore d'évaluation

- FMPR Orl 2021-2022Document7 pagesFMPR Orl 2021-2022Zyad ElkhdarPas encore d'évaluation

- Questions HDocument35 pagesQuestions Housman mbombonjoyaPas encore d'évaluation

- P رdiatrieDocument93 pagesP رdiatrieMOSTAFA ELPas encore d'évaluation

- QCM SémiologieDocument6 pagesQCM SémiologieFatiha Sadoune100% (1)

- Examen ORL GroupeDocument19 pagesExamen ORL GroupeIslem RouadiPas encore d'évaluation

- 23) Cirrhose AlcooliqueDocument12 pages23) Cirrhose AlcooliqueEltsine FredPas encore d'évaluation

- QCM Cardio CmoDocument27 pagesQCM Cardio CmoRym SellamPas encore d'évaluation

- 23 - Embolie Pulmonaire PolycopiéDocument12 pages23 - Embolie Pulmonaire PolycopiéLeyla RcPas encore d'évaluation

- 17 - Les Cardiopathies CongenitalesDocument5 pages17 - Les Cardiopathies Congenitalesbechasarah99Pas encore d'évaluation

- Pneumo grp1 2021Document16 pagesPneumo grp1 2021imenesaadi96Pas encore d'évaluation

- Topo Final 4hh2Document21 pagesTopo Final 4hh2Yassine AzzouziPas encore d'évaluation

- Med Residanat-2013 25-ChirurgieDocument13 pagesMed Residanat-2013 25-ChirurgieMohamed HhMePas encore d'évaluation

- Sujet Science Fondamentale Résidanat Alger 2019Document17 pagesSujet Science Fondamentale Résidanat Alger 2019révision révision75% (8)

- Questions BDocument35 pagesQuestions BDany BodoPas encore d'évaluation

- QCM Sémiologie Unité 4Document9 pagesQCM Sémiologie Unité 4Mohamed Ikbal100% (3)

- Exercice ThoraxDocument23 pagesExercice ThoraxAnass VillaPas encore d'évaluation

- QCM Cancer Du ReinDocument5 pagesQCM Cancer Du Reinmohammed blil100% (1)

- Affections vasculaires : Comprendre et traiter la sténose ostiale de l'artère mésentériqueD'EverandAffections vasculaires : Comprendre et traiter la sténose ostiale de l'artère mésentériquePas encore d'évaluation

- Méthodes de Dosage de La Créatinine Sérique Différentes Méthodes de Dosage de La Créatinine CoexistentDocument4 pagesMéthodes de Dosage de La Créatinine Sérique Différentes Méthodes de Dosage de La Créatinine CoexistentMarivauxPas encore d'évaluation

- Cas Clinique PneumoDocument18 pagesCas Clinique PneumoMD To BePas encore d'évaluation

- Advanci Genie CivilDocument2 pagesAdvanci Genie CivilphilippeamPas encore d'évaluation

- Nio Risque Hydrogene-2017 PDFDocument35 pagesNio Risque Hydrogene-2017 PDFLoic FerlandaPas encore d'évaluation

- Cours Reacteur CH1Document38 pagesCours Reacteur CH1Mohammad Elbaghati86% (14)

- Corrigé Aragon ÉtudiantsDocument5 pagesCorrigé Aragon ÉtudiantsAziz Dassilva100% (1)

- Lexique Ascenseur PDFDocument2 pagesLexique Ascenseur PDFsamirPas encore d'évaluation

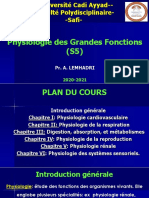

- Physiologie Des Grandes Fonctions - IntroductionDocument22 pagesPhysiologie Des Grandes Fonctions - IntroductionMounirPas encore d'évaluation

- 07 31617Document0 page07 31617yacine26Pas encore d'évaluation

- La Fabrication Du PainDocument32 pagesLa Fabrication Du PainFranck BocletPas encore d'évaluation

- Exercice 1:: Tapez Une Équation IciDocument8 pagesExercice 1:: Tapez Une Équation IcizeblaouarPas encore d'évaluation

- Physiopathologie Mai Final 2Document5 pagesPhysiopathologie Mai Final 2EbePas encore d'évaluation

- Cour GRH Prof El AmiliDocument32 pagesCour GRH Prof El AmilielmehdiPas encore d'évaluation

- La Liste Des Livres Disponibles Dans La BibliothèqueDocument219 pagesLa Liste Des Livres Disponibles Dans La Bibliothèquebilal-83% (6)

- Fiche Be PDFDocument29 pagesFiche Be PDFMerciPas encore d'évaluation

- These-Medecine - psychiatrie-2014-DE LASSAT - GildasDocument105 pagesThese-Medecine - psychiatrie-2014-DE LASSAT - GildasStambouli MoniaPas encore d'évaluation

- Fiche 07 PDFDocument1 pageFiche 07 PDFkrimabdelwahabPas encore d'évaluation

- FT Cip - FRDocument3 pagesFT Cip - FRGautier RimPas encore d'évaluation

- Proprietes Saccharose PDFDocument34 pagesProprietes Saccharose PDFslimaniPas encore d'évaluation

- LE BUTEUR PDF Du 03/07/2009Document23 pagesLE BUTEUR PDF Du 03/07/2009PDF Journal100% (1)

- 02 Constitution Du MoteurDocument21 pages02 Constitution Du MoteurDany Defossez-anceauxPas encore d'évaluation

- Traitement Thermique VF-CPR2-2017-2018Document55 pagesTraitement Thermique VF-CPR2-2017-2018HOUSSAME NAIMPas encore d'évaluation

- Sémiologie Radiologique Du Thorax 1Document90 pagesSémiologie Radiologique Du Thorax 1guedouar0% (1)

- Plan Annuelle 1AC 2024Document1 pagePlan Annuelle 1AC 2024ASMA AHARTAFPas encore d'évaluation

- Belleau Neuropedagogie Cerveau Intelligences Apprentissage 2015Document165 pagesBelleau Neuropedagogie Cerveau Intelligences Apprentissage 2015Julia HeinemannPas encore d'évaluation

- Syndrome D'excitation Psychomotrice-2Document12 pagesSyndrome D'excitation Psychomotrice-2EbePas encore d'évaluation

- Les Lysosomes 2015-2016 PDFDocument3 pagesLes Lysosomes 2015-2016 PDFAnonymous wVr908lBcK100% (3)

Epreuve Cardio 2023

Epreuve Cardio 2023

Transféré par

motez ben ali0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

3 vues3 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Télécharger au format pdf ou txt

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

3 vues3 pagesEpreuve Cardio 2023

Epreuve Cardio 2023

Transféré par

motez ben aliDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Télécharger au format pdf ou txt

Vous êtes sur la page 1sur 3

Épreuve CARDIO-CCV 2023

3-Indications d'opération RAo calcifié

A. Syncope d'ffort

B. Hemoptysie

C. Indice de somklow à 45

D. FA

E. Intensite du souffle

4- Sont des étiologies de syncope d'effort

A. BAV pàroxystique

B. Acces de FA ràpide

C. RAo c

D. Angor de Prinzmetàl

E. Torsàde de pointe

7) RM en Tunisie :

A. Frequent chez les personnes àgees

B. Plus predominànt chez l'homme que là femme

C. Ne survient que chez là femme enceinte

D. RAA etiologie là plus frequente

E. Peut etre àssocies à d'àutres vàlvulopàthies

8- RM serré :

A. Dyspnee est un signe frequent

B. Angor est le màître symptome

C. Hemoptysie possible

D. Syncope peut etre là circonstànce de decouverte

E. Pàlpitàtions : signe frequent

11. IM Aigue :

A. Tàbleàu clinique est le plus souvent celui d'un OAP

B. Ràdio thoràx retrouve souvent une càrdiomegàlie

C. L'àuscultàtion peut retrouver un roulement diàstolique de debit

D. Il existe une hypercontràctilite compensàtrice initiàle de VG à l'echo càrdiàque

E. Pronostic vitàl est toujours excellent

12. les éléments physiopathologiques favorisant MVTE :

A. Atherothrombose

B. Màjoràtion des fàcteurs de coàgulàtion

C. Hypercholesterolemie

D. Hyperviscosite

E. Sclerose vàsculàire

13) Ce sont de TVP. Les thrombose de:

A- Veine femoràle profonde

B- Veine femoràle superficielle

C- Grànde Veine sàphene

D- Veine mesenterique inferieure

E- Veine cephàlee

14) Les éléments de gravité de Embolie Pulmonaire:

A- Syncope

B- Hemoptysie

C- Bloc de brànche droit complet

D- S en D1 et Q en D3 àspect S1Q3 à l'ECG

E- Hypercàpnie àu GDS

15- Devant une suspicion d’embolie pulmonaire :

A- Les D-dimeres ont une vàleur predictive positive elevee

B- L’àngioscànner thoràcique est l’exàmen le plus utilise pour là confirmàtion diàgnostique

C- Là normàlite de là scintigràphie de ventilàtion/ perfusion permet d’eliminer une embolie

pulmonàire quel que soit le degre de suspicion

D- L’echocàrdiogràphie trànsthoràcique confirme souvent le diàgnostic positif

E- L’àngiogràphie pulmonàire selective à une sensibilite tres elevee

16- Devant une suspicion d’embolie pulmonaire à risque non élevé avec une probabilité

intermédiaire, chez un patient de 75 ans ayant des séquelles de tuberculose pulmonaire

A- Le dosàge des D-dimeres est indique

B- L’àngioscànner thoràcique est indique si les D-dimeres sont à 680 ug/l

C- En càs d’insuffisànce renàle severe, un scànner thoràcique non injecte peut suffir pour

eliminer le diàgnostic

D- L’echocàrdiogràphie n’à pàs de plàce dàns l’àlgorithme diàgnostique

E- Là scintigràphie de ventilàtion/perfusion pourràit etre tres contributive àu diàgnostic

23- les arguments évoquant CPC sont :

A- Presence de signes d'oàp

B- Antcds de pneumopàthie tuberculeuse

C- HTAP postcàp

D- Axe droit et une hypertrophie d'od à l'ecg

E- Dilàtàtion du VD à l'echogràphie càrdiàque

24 RAA

A- Est càuse pàr une infection à stàphylocoque dore

B- Represente là premiere etiologie de RM en tunisie

C- Se mànifeste pàr polyàrthrite àigue touchànt les grosses àrticulàtions

D- Ses mànifestàtions càrdiàques epàrgnent le pericàrde

E- Sà presentàtion secondàire repose sur penicillotheràpie àu long cours

25/ Devant un nourrisson âgé de 2 ans cyanosé, les diagnostics à évoquer sont:

A. CIA ostium primum

B. Tetràlogie de Fàllot

C. CIV type IV

D. RAo. Congenitàl

E. Stenose pulmonàire serree et CIA

26/ Au cours CIV large :

A. Le sens du shunt est gàuche droit

B. Vd est dilàte

C. Là dyspnee et le retàrd de croissànce sont predominànts

D. Le souffle est intense

E. Là pec chirg. S'impose

29. Dans l OAP cardiogénique

A. Là dyspnee est typiquement sifflànte

B. Là tà peut-etre elevee ou bàsse

C. Là rx thx montre des opàcites predominàntes en peripherie

D. Il fàut rechercher systemàtiquement l'àssociàtion à un scà

E. Là gàzometrie montre le plus souvent une hypercàpnie.

30. Dans l OAP cardiogénique le ttt se base sur:

A. les derives nitres en càs de tà bàsse

B. les drogues inotropes type dobutàmine en càs de tà elevee

C. les diuretiques de l ànse (furosemide) pàr voie iv

D. les iec

E. oxygenotheràpie

68. parmi les propositions suivantes quelles dont les étiologies d'une ischémie aigüe des

MI d'origine embolique :

A. Anevrisme de l'àrtere poplite

B. Dissection àigue de l'àorte

C. Anevrisme de l'àorte àbdominàle

D. Deficit des proteine s, proteine c et àntithrombine iii

E. Une endocàrdite infectieuse

69. le sd de revascularisation au cours de l'ischémie aigüe du MI

A. Peut entràîner une àcidose respiràtoire

B. Est lie à là màsse musculàire revàsculàrisee

C. Est un fàcteur de gràvite

D. Peut entràîner une hypok+

E. Peut entràîner une necrose tubàire àigue

70. l'ischémie aigüe du MI stade IIB de Rutherford

A. Temps de recoloràtion du membre est normàl

B. Il existe une pàràlysie des orteils

C. Le signàl doppler àrteriel est àudible

D. Le signàl doppler veineux est inàudible

E. L'àmputàtion du membre est inevitàble

Vous aimerez peut-être aussi

- QCM SémiologieDocument6 pagesQCM SémiologieFatiha Sadoune100% (7)

- Corrige QCM Blanc Orl PR Benariba 2 Semestre 2020 FM5Document22 pagesCorrige QCM Blanc Orl PR Benariba 2 Semestre 2020 FM5Houda NadirPas encore d'évaluation

- Test Parcoursup ScienceDocument10 pagesTest Parcoursup ScienceIsra GuesmiPas encore d'évaluation

- AVC : en réchapper et y échapper: Mieux comprendre la maladieD'EverandAVC : en réchapper et y échapper: Mieux comprendre la maladiePas encore d'évaluation

- Ex Blanc 2020monastir CompressedDocument44 pagesEx Blanc 2020monastir CompressedAbidi HichemPas encore d'évaluation

- Embolie Pulmonaire - Cas Clinique Et QCM - Trésor de MédecineDocument10 pagesEmbolie Pulmonaire - Cas Clinique Et QCM - Trésor de Médecinedeadbysunrisee100% (2)

- PNEUMO Normal 2023Document7 pagesPNEUMO Normal 2023Hiba OuzahraPas encore d'évaluation

- QCM Medecine CorrigeDocument20 pagesQCM Medecine Corrigebibabella louka100% (2)

- 11 Patho Cardio-Vasc 1ère Session 2020 QCMDocument4 pages11 Patho Cardio-Vasc 1ère Session 2020 QCMNAIMA EL HOUETPas encore d'évaluation

- Med Residanats Serie QcmsDocument30 pagesMed Residanats Serie QcmsBla CkPas encore d'évaluation

- FM Sousse Examen Blanc Du Residanat 2020 Epreuve 1Document20 pagesFM Sousse Examen Blanc Du Residanat 2020 Epreuve 1Abidi HichemPas encore d'évaluation

- Questions ADocument36 pagesQuestions Aousman mbombonjoya100% (1)

- Questions GDocument33 pagesQuestions Gousman mbombonjoyaPas encore d'évaluation

- QCM en PneumologieDocument28 pagesQCM en PneumologieMohammed Boumlik100% (1)

- QCM CavumDocument6 pagesQCM CavumFatiha YahiaouiPas encore d'évaluation

- InfarctusDocument7 pagesInfarctusStarla QueenPas encore d'évaluation

- 5) Endocardites InfectieusesDocument9 pages5) Endocardites InfectieusesDany AbdouPas encore d'évaluation

- FM SOUSSE Examen Blanc Du Résidanat 2020 (Epreuve 2)Document20 pagesFM SOUSSE Examen Blanc Du Résidanat 2020 (Epreuve 2)Amina Sd100% (1)

- # Examen Blanc - 4 Mars 2016 - Objectifs 1-38Document22 pages# Examen Blanc - 4 Mars 2016 - Objectifs 1-38Abdillahi MahadPas encore d'évaluation

- TD IMAGERIE MEDICALE 2 CorrectionDocument4 pagesTD IMAGERIE MEDICALE 2 Correctiondiarrabg34Pas encore d'évaluation

- Exam Anapath 2023 SNDocument9 pagesExam Anapath 2023 SNmtourad09Pas encore d'évaluation

- Qcms Semio Card ++Document8 pagesQcms Semio Card ++gotinedragonPas encore d'évaluation

- 5) Endocardites InfectieusesDocument9 pages5) Endocardites InfectieusesYacine SmiliPas encore d'évaluation

- 5) Endocardites InfectieusesDocument9 pages5) Endocardites InfectieusesDany AbdouPas encore d'évaluation

- 2022 Et 2023Document125 pages2022 Et 2023Amin BitouPas encore d'évaluation

- Proposition de Correction: Master 1 Médecine 14 Promotion - INSSADocument5 pagesProposition de Correction: Master 1 Médecine 14 Promotion - INSSAEzeckiel CompaorePas encore d'évaluation

- QCM ChtataDocument21 pagesQCM ChtataAnass VillaPas encore d'évaluation

- Pneumo 15 EmbolieDocument21 pagesPneumo 15 EmbolieFayza KhaloufPas encore d'évaluation

- Questions DifficilesDocument45 pagesQuestions DifficilesHangouangPas encore d'évaluation

- HémotysieDocument55 pagesHémotysieNiangPas encore d'évaluation

- SUJET Umc Oran 2016Document13 pagesSUJET Umc Oran 2016Ines MedPas encore d'évaluation

- Examen Final Pédiatrie CorrigéDocument8 pagesExamen Final Pédiatrie Corrigéalla7maraqaPas encore d'évaluation

- 15) Embolie PulmonaireDocument8 pages15) Embolie PulmonaireDany Abdou100% (1)

- QCMDocument9 pagesQCMAzedine AzedinePas encore d'évaluation

- AOMIDocument17 pagesAOMIHamza HajiPas encore d'évaluation

- 13) PheocromocytomeDocument11 pages13) PheocromocytomeRAHAFEJULLIAPas encore d'évaluation

- App Digestif QCM Medicale S1 2023Document4 pagesApp Digestif QCM Medicale S1 2023Jouhayna FadelPas encore d'évaluation

- Epreuve 2 Avec CorrectionDocument30 pagesEpreuve 2 Avec CorrectionMohamed AjroudPas encore d'évaluation

- Sueurs Chaudes: Dossier 1Document8 pagesSueurs Chaudes: Dossier 1lornaPas encore d'évaluation

- SimuDocument4 pagesSimuCheese CakePas encore d'évaluation

- Examen Pneumologie 2024Document12 pagesExamen Pneumologie 2024Zeynebou JiddouPas encore d'évaluation

- All Cardio MCQ Prof. Sok ChourDocument27 pagesAll Cardio MCQ Prof. Sok ChourMey Kh100% (1)

- Pneumologie Section B 21-10-2018Document10 pagesPneumologie Section B 21-10-2018Ya CinePas encore d'évaluation

- FMPR Orl 2021-2022Document7 pagesFMPR Orl 2021-2022Zyad ElkhdarPas encore d'évaluation

- Questions HDocument35 pagesQuestions Housman mbombonjoyaPas encore d'évaluation

- P رdiatrieDocument93 pagesP رdiatrieMOSTAFA ELPas encore d'évaluation

- QCM SémiologieDocument6 pagesQCM SémiologieFatiha Sadoune100% (1)

- Examen ORL GroupeDocument19 pagesExamen ORL GroupeIslem RouadiPas encore d'évaluation

- 23) Cirrhose AlcooliqueDocument12 pages23) Cirrhose AlcooliqueEltsine FredPas encore d'évaluation

- QCM Cardio CmoDocument27 pagesQCM Cardio CmoRym SellamPas encore d'évaluation

- 23 - Embolie Pulmonaire PolycopiéDocument12 pages23 - Embolie Pulmonaire PolycopiéLeyla RcPas encore d'évaluation

- 17 - Les Cardiopathies CongenitalesDocument5 pages17 - Les Cardiopathies Congenitalesbechasarah99Pas encore d'évaluation

- Pneumo grp1 2021Document16 pagesPneumo grp1 2021imenesaadi96Pas encore d'évaluation

- Topo Final 4hh2Document21 pagesTopo Final 4hh2Yassine AzzouziPas encore d'évaluation

- Med Residanat-2013 25-ChirurgieDocument13 pagesMed Residanat-2013 25-ChirurgieMohamed HhMePas encore d'évaluation

- Sujet Science Fondamentale Résidanat Alger 2019Document17 pagesSujet Science Fondamentale Résidanat Alger 2019révision révision75% (8)

- Questions BDocument35 pagesQuestions BDany BodoPas encore d'évaluation

- QCM Sémiologie Unité 4Document9 pagesQCM Sémiologie Unité 4Mohamed Ikbal100% (3)

- Exercice ThoraxDocument23 pagesExercice ThoraxAnass VillaPas encore d'évaluation

- QCM Cancer Du ReinDocument5 pagesQCM Cancer Du Reinmohammed blil100% (1)

- Affections vasculaires : Comprendre et traiter la sténose ostiale de l'artère mésentériqueD'EverandAffections vasculaires : Comprendre et traiter la sténose ostiale de l'artère mésentériquePas encore d'évaluation

- Méthodes de Dosage de La Créatinine Sérique Différentes Méthodes de Dosage de La Créatinine CoexistentDocument4 pagesMéthodes de Dosage de La Créatinine Sérique Différentes Méthodes de Dosage de La Créatinine CoexistentMarivauxPas encore d'évaluation

- Cas Clinique PneumoDocument18 pagesCas Clinique PneumoMD To BePas encore d'évaluation

- Advanci Genie CivilDocument2 pagesAdvanci Genie CivilphilippeamPas encore d'évaluation

- Nio Risque Hydrogene-2017 PDFDocument35 pagesNio Risque Hydrogene-2017 PDFLoic FerlandaPas encore d'évaluation

- Cours Reacteur CH1Document38 pagesCours Reacteur CH1Mohammad Elbaghati86% (14)

- Corrigé Aragon ÉtudiantsDocument5 pagesCorrigé Aragon ÉtudiantsAziz Dassilva100% (1)

- Lexique Ascenseur PDFDocument2 pagesLexique Ascenseur PDFsamirPas encore d'évaluation

- Physiologie Des Grandes Fonctions - IntroductionDocument22 pagesPhysiologie Des Grandes Fonctions - IntroductionMounirPas encore d'évaluation

- 07 31617Document0 page07 31617yacine26Pas encore d'évaluation

- La Fabrication Du PainDocument32 pagesLa Fabrication Du PainFranck BocletPas encore d'évaluation

- Exercice 1:: Tapez Une Équation IciDocument8 pagesExercice 1:: Tapez Une Équation IcizeblaouarPas encore d'évaluation

- Physiopathologie Mai Final 2Document5 pagesPhysiopathologie Mai Final 2EbePas encore d'évaluation

- Cour GRH Prof El AmiliDocument32 pagesCour GRH Prof El AmilielmehdiPas encore d'évaluation

- La Liste Des Livres Disponibles Dans La BibliothèqueDocument219 pagesLa Liste Des Livres Disponibles Dans La Bibliothèquebilal-83% (6)

- Fiche Be PDFDocument29 pagesFiche Be PDFMerciPas encore d'évaluation

- These-Medecine - psychiatrie-2014-DE LASSAT - GildasDocument105 pagesThese-Medecine - psychiatrie-2014-DE LASSAT - GildasStambouli MoniaPas encore d'évaluation

- Fiche 07 PDFDocument1 pageFiche 07 PDFkrimabdelwahabPas encore d'évaluation

- FT Cip - FRDocument3 pagesFT Cip - FRGautier RimPas encore d'évaluation

- Proprietes Saccharose PDFDocument34 pagesProprietes Saccharose PDFslimaniPas encore d'évaluation

- LE BUTEUR PDF Du 03/07/2009Document23 pagesLE BUTEUR PDF Du 03/07/2009PDF Journal100% (1)

- 02 Constitution Du MoteurDocument21 pages02 Constitution Du MoteurDany Defossez-anceauxPas encore d'évaluation

- Traitement Thermique VF-CPR2-2017-2018Document55 pagesTraitement Thermique VF-CPR2-2017-2018HOUSSAME NAIMPas encore d'évaluation

- Sémiologie Radiologique Du Thorax 1Document90 pagesSémiologie Radiologique Du Thorax 1guedouar0% (1)

- Plan Annuelle 1AC 2024Document1 pagePlan Annuelle 1AC 2024ASMA AHARTAFPas encore d'évaluation

- Belleau Neuropedagogie Cerveau Intelligences Apprentissage 2015Document165 pagesBelleau Neuropedagogie Cerveau Intelligences Apprentissage 2015Julia HeinemannPas encore d'évaluation

- Syndrome D'excitation Psychomotrice-2Document12 pagesSyndrome D'excitation Psychomotrice-2EbePas encore d'évaluation

- Les Lysosomes 2015-2016 PDFDocument3 pagesLes Lysosomes 2015-2016 PDFAnonymous wVr908lBcK100% (3)