Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Maintenance Des Installations Hydrauliques

Maintenance Des Installations Hydrauliques

Transféré par

najim68Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Maintenance Des Installations Hydrauliques

Maintenance Des Installations Hydrauliques

Transféré par

najim68Droits d'auteur :

Formats disponibles

Hydraulique industrielle -

Maintenance des installations hydrauliques

FORMATEURS : Mr. FARRAH TAHAR et Mr. EL YACOUBI MOHAMED

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 1

Hydraulique industrielle -

I. Introduction

!" #"inten"nce

1.Dfinition de la maintenance

La plupart des machines et moyens de production modernes sont quips de circuits hydrauliques de transmission de puissance. Ces circuits restent de plus en plus performants si on assure leur fiabilit, leur disponibilit et leur scurit. Cette situation de vigilance sappelle la M !"#$" "C$. %finition de la maintenance & ' La maintenance est lensemble des actions permettant de maintenir ou de rtablir un bien dans un tat spcifi ou en mesure dassurer un service bien dtermin (.

2.Objectifs de la maintenance :

La rduction des co)ts de maintenance. La dure ma*imale dutilisation. Le tau* de disponibilit le plus lev. La rduction de la dure des pannes. +n fonctionnement efficace et fiable. La rduction des co)ts de production. La qualit de production.

3.Diffrentes formes de la maintenance :

,n distingue & La maintenance corrective. La maintenance prventive&

- Systmatique. - Conditionnelle.

$ % M"inten"nce correcti&e :

1) Dfinition :

' ,pration de maintenance effectue apr-s dfaillance (.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 .

Hydraulique industrielle $lle correspond / une attitude de dfense 0subir1 dans lattente dune dfaillance fortuite. Cest lentretien de dpannage & on attend la panne pour intervenir.

2) Ty es :

Maintenance palliative & lensemble des interventions du type dpannage e*cutes, lors dune dfaillance, en vue de rendre au matriel sa fonction requise avant dfaillance. Maintenance curative & lensemble des interventions du type rparation et remise en tat.

2 % M"inten"nce 'r(&enti&e :

1) Dfinition :

Maintenance effectue dans lintention de rduire la probabilit de dfaillance dun bien ou la dgradation d2un service rendu.

2) Ty es :

Maintenance systmatique & effectue suivant un chancier tabli selon le temps ou le nombre dunits dusage. Maintenance conditionnelle & subordonne / un type dvnement prdtermin 0mesure, diagnostic, information d2un capteur...1.

!) Dfaillance :

' ltration ou cessation de l2aptitude dun bien / accomplir la fonction requise (.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 3

Hydraulique industrielle -

D) "nalyse d#une dfaillance :

!l est dans l2esprit de la maintenance corrective de ne pas seulement dpanner ou rparer un syst-me dfaillant mais de chercher / viter la rapparition du dfaut, d2o4 l2intr5t des analyses de dfaillance. l2issue de dfaillance d2un quipement, une e*pertise doit permettre de rassembler les si* lments de connaissances ci6dessous &

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 7

Hydraulique industrielle -

II. M"inten"nce 'r(&enti&e d)une in*t"!!"tion +,dr"u!i-ue

1.$nralits :

Les circuits hydrauliques modernes deviennent de plus en plus comple*es danne en anne. Ceci impose un effort plus important pour le maintien de la propret des installations. Ce qui apportera une meilleure fiabilit des quipements et par consquent une rduction dans le co)t de la maintenance et une diminution des immobilisations des installations. La maintenance dun circuit hydraulique bien ralise demande peu de temps en comparaison au nombre dheures de fonctionnement quil est susceptible dassurer. +n programme de maintenance devra 5tre tabli, et faire lob8et dune fiche soit par circuit, soit par appareil. 9ur celle6ci seront notes les actions prventives d8/ prises, et au cours de la surveillance, les anomalies en vue de dcider de nouveau* travau* de maintenance. Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 :

Hydraulique industrielle -

2.%ecommandations & sui're au cours de la maintenance r'enti'e :

$ % Reco##"nd"tion* .ourn"!i/re* :

;rifier le niveau dhuile du rservoir. 9i ncessaire a8outer de lhuile pour tablir le niveau / une valeur correcte. !l est recommand demployer de prfrence un groupe de transfert quip dun filtre micromtrique 1< microns plein dbit. ;rifier laspect de lhuile & la prsence de mousse / la surface indique quune entre dair se produit, soit / la pompe 08oint de passage darbre, 8oints de fonds1 ou sur la ligne daspiration au* raccordements. +n aspect trouble est lindice de prsence deau. La prsence de mousse saccompagne souvent dun fonctionnement bruyant de la pompe et irrgulier des rcepteurs. "oter tout dbut de fuite apparaissant sur un appareil ou sur une tuyauterie. ;rifier lencrassement des filtres non immergs 0voir indicateur de colmatage sil e*iste1. =our les filtres monts en drivation, relever les indications des manom-tres / lentre et / la sortie des filtres. "oter la temprature dhuile & une variation importante peut avoir sa source dans lencrassement du faisceau tubulaire de lchangeur ou bien du filtre / eau mont sur la ligne dalimentation de lchangeur ou bien encore dun dfaut dalimentation du rseau ou dun dfaut de fonctionnement de la soupape thermostatique. ;rifier lalimentation des lectro6distributeurs. >elever les pressions de fonctionnement et corriger tout tarage qui aurait pu 5tre drgl. ;rifier sur les pompes munies dun drainage quaucune lvation de temprature de la tuyauterie de drain ne se manifeste. Cela dnote des fuites e*cessives.

2 % Reco##"nd"tion* +e0do#"d"ire* :

"ettoyage des filtres monts / laspiration des pompes. =our les filtres monts sur la ligne de retour, les cartouches sont remplacs apr-s un certain nombre dheures de fonctionnement, en accord avec les indications portes sur la fiche de maintenance du constructeur et suivant latmosph-re dans laquelle travaille linstallation. >parer les fuites dont la liste a t dresse au cours des 8ours prcdents pendant la priode de fonctionnement. "e pas tenter de rparer une fuite par un serrage e*agr des

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 ?

Hydraulique industrielle lments de raccordement. !l est prfrable de changer les lments dfectueu* 08oints, bagues mal serties, bride, etc.1. 9assurer du serrage des lments de fi*ation des groupes moteur6pompe, des supports de soupapes, des tuyauteries... ;rifier la bonne fi*ation des rcepteurs & moteurs hydrauliques, vrins. $n particulier, pour les vrins, vrifier que les alignements sont bons. ;rifier les accouplements entre pompe et moteur. 9i linstallation comporte des accumulateurs, vrifier la pression da@ote et rectifier le gonflage 0avec manom-tre, robinets disolement et de gonflage1. Aaire un e*amen de ltanchit de toutes les tuyauteries rigides et souples non accessibles en fonctionnement, et en particulier pour les tuyauteries souples, toute trace de transpiration dhuile vers les embouts entraBne le changement immdiat de llment dfectueu*.

1 % Reco##"nd"tion* #en*ue!!e*:

=rlever des chantillons dhuile / diffrents niveau* dans le rservoir en vue danalyse. Le nombre dheures de service de lhuile sera not sur les flacons.

2 % Reco##"nd"tion* *e#e*trie!!e*:

9ur les installations comportant des accouplements du type / chaBne sous carter, vrifier sil ny a pas dusure anormale sur les chaBnes et dentures 0dfaut dalignement1.

3 % Reco##"nd"tion* "nnue!!e* :

;rifier le bon tat de marche de tous les appareils incorpors dans le circuit.

a) (our les om es :

;rifier ltat des diffrentes pi-ces en mouvement. Les pi-ces neuves de remplacement sont nettoyes avec un dgraissant puis enduites du fluide utilis avant leur mise en place. =our le serrage des vis de fi*ation des diffrents lments de la pompe, on observe tou8ours les couples de serrage recommands. pr-s serrage de ces vis, larbre de la pompe doit pouvoir 5tre tourn / la main.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 C

Hydraulique industrielle %ans tous les cas la pompe est remonte en utilisant des 8oints neufs, et une bonne prcaution consiste / remplacer les roulements. !l faut noter la liste des pi-ces remplaces sur la fiche de maintenance.

b) (our les sou a es :

pr-s dmontage et nettoyage des pi-ces, vrifier le bon tat des si-ges, clapets et tiroirs. #ous les lments montrant des portages importants seront remplacs. %es traces lg-res sur les tiroirs peuvent 5tre adoucies. Les corps des soupapes sont vrifis et les taraudages des orifices nettoys par le passage dun taraud.

c) (our les rser'oirs :

;idanger, nettoyer les parois et sassurer que la paroi suprieure ne prsente pas de traces do*ydation. Drosser toute trace do*ydation, refaire la peinture si ncessaire. "ettoyer lintrieur, retirer les dpEts 0boues, gomme, laque1, et rincer. "ettoyer les glaces des niveau* dhuile et llment filtrant du reniflard. >emonter les lments en prenant la prcaution de changer les 8oints.

d) (our les circuits d)alarme :

9assurer du fonctionnement correct des scurits & niveau dhuile, lvation de temprature, etc.

e) (our les rce teurs :

%monter et vrifier les moteurs hydrauliques en prenant les m5mes prcautions que pour les pompes, et suivant les recommandations propres / chaque type. Les vrins seront galement dmonts et les tiges qui prsenteraient des traces de rayures seront rectifies ou polies avant remontage. %e m5me, un corps prsentant des rayures peut 5tre rod dans les limites des tolrances permises pour le bon travail des 8oints. Ces lments seront remonts, et pour les vrins, une vrification de ltanchit doit 5tre faite, avant mise en place. Lalignement est refait avec soin.

f) (our les tuyauteries :

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 F

Hydraulique industrielle =endant toutes les oprations de visite des appareils, il est indispensable de fermer les orifices des tuyauteries / laide de bouchons appropris de prfrence ou / tout autre moyen, les chiffons tant / proscrire. $nfin tous les supports dappareils et de tuyauteries doivent 5tre remonts et serrs convenablement.

III. Mi*e en *er&ice d4une in*t"!!"tion

1.$nralits:

+n circuit hydraulique, aussi bien conGu soit6il, peut 5tre fortement endommagd-s la mise en marche si certaines prcautions nont pas t prises / temps. %ailleurs, tous ceu* qui participent au montage et au raccordement dune installation hydraulique se r8ouissent den arriver au remplissage du rservoir et au dmarrage du circuit. !l est donc indispensable quun certain nombre de vrifications soient effectues par un technicien comptent avant que le moteur dentraBnement de la pompe ne soit mis en marche.

2. (rinci au* contr+les & faire :

$ % Serr"5e de* (!(#ent* du circuit :

Le maintien des diffrents organes du circuit se fait par vis. Le serrage de ces vis doit tou8ours 5tre effectu / laide dune cl dynamomtrique. !l est important de respecter les couples de serrage indiqus. +ne vis trop serre travaille / le*tension, il y a risque de rupture lors de la monte en pression dans le circuit. +ne vis insuffisamment serre est / lorigine de fuites dhuile.

2 % A!i5ne#ent #oteur6'o#'e :

Lalignement de la pompe et de son moteur est un facteur tr-s important, li / la dure de vie de la pompe. $n cas de mauvais alignement, la pompe supporte des efforts radiau* pour lesquels elle na pas t prvue. Certaines pi-ces internes, et en particulier le 8oint darbre se dtriorent prmaturment.

1 % Sen* de rot"tion de !" 'o#'e :

$n effet, de nombreu* mod-les de pompes sont prvus pour rotation dans un sens ou dans lautre. !l se peut donc que le sens de rotation de la pompe installe sur le groupe de pompage ne Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 H

Hydraulique industrielle corresponde pas / linstallation prvue. La mise en marche dune telle pompe peut entraBner sa dtrioration rapide.

2 % F!uide d4"!i#ent"tion :

;rifier le niveau dhuile dans le rservoir. !l arrive quune pompe soit dtriore par manque dhuile, la quantit de liquide dans le rservoir tant insuffisante ou parfois ine*istante. Lors dune premi-re mise en service et pour le premier remplissage du syst-me en fluide hydraulique, il convient de surveiller que le niveau dhuile dans le rservoir ne descend pas au6dessous du minimum ncessaire / laspiration.

3 % D(#"rr"5e et "#or7"5e de !" 'o#'e :

=our les pompes et moteurs hydrauliques possdant une tuyauterie de rcupration des fuites internes, il est ncessaire de remplir leur carter dhuile afin den assurer la lubrification d-s le dmarrage. vant le dmarrage de la pompe, vrifier que tout robinet install sur les tuyauteries daspiration et de refoulement de celle6ci est bien ouvert. Le syst-me dentraBnement de la pompe est dmarr puis arr5t avant davoir atteint sa vitesse de rotation normale. Cette opration est rpte plusieurs fois 8usqu/ ce que le refoulement de la pompe devienne correct. =our supprimer les bruits de cavitation, au premier amorGage de la pompe, il est ncessaire de purger le circuit. $n ce qui concerne la pompe, la purge seffectue sur la tuyauterie de refoulement.

8 % Mi*e en 're**ion :

u dmarrage, il est prfrable que la pompe ne soit pas appele / fournir une forte pression avant que la lubrification interne ne soit totalement effectue. =our ce faire, les soupapes installes dans le circuit doivent 5tre dtares 0e*ception faite pour les valves de scurit, pour syst-mes avec accumulateurs, agres officiellement et plombes1. Lorsquon se sera assur que la pompe fonctionne convenablement, que la purge du circuit est termine, et que toutes les canalisations sont totalement remplies de fluide hydraulique, on pourra procder au* rglages des pressions. $n rglant, il faut augmenter progressivement la pression 8usqu/ ce que linstallation fonctionne correctement 0se rfrer au* valeurs conseilles par le constructeur1. Le rglage devrait 5tre protg contre toute ventualit de drglage. Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 1<

Hydraulique industrielle -

9 % Contr:!e de* ;uite* :

Lorsque le circuit a fonctionn quelques temps, il faut vrifier ltanchit gnrale de celui6ci. %es 8oints peuvent avoir t dtriors lors du montage et provoquer des fuites nuisibles au fonctionnement ainsi qu/ la scurit de linstallation.

8 % Contr:!e de te#'(r"ture :

pr-s un instant de fonctionnement / la vitesse prescrite et / la pression normale, sassurer que les paliers, les boBtiers et le fluide nont pas dpass la temprature de service normale.

3.(ur,e des circuits -ydrauliques :

#ous les fluides hydrauliques contiennent de lair qui reprsente parfois :I du volume du fluide. La prsence dair dans le circuit se caractrise par lapparition de bulles disperses dans le fluide.

$ % C"u*e* de 'r(*ence d4"ir d"n* un circuit :

#uyauteries dentre et de retour, lments de raccordement dessertis ou dfectueu*, 8oints inappropris ou coups. #ige de vrin et 8oints uss ou endommags. Dlocs de 8onction ou tuyauteries fendus. !l se peut parfois que lorsque le circuit se trouve / une valeur infrieure / la pression atmosphrique 0tuyauterie daspiration de la pompe1 lair pn-tre / lintrieur de celui6ci sans que le fluide ait fui ncessairement / le*trieur. "iveau dhuile trop bas dans le rservoir & cest une cause de tourbillon au bout de la tuyauterie daspiration plonge dans le rservoir permettant lintroduction de lair. =rsence dair / lintrieur du filtre sans possibilit de le purger. %bit du fluide dans la tuyauterie de retour dcharg au6dessus du niveau du rservoir. +ne mauvaise conception du rservoir entraBne des turbulences favorables / lintroduction dair dans le fluide. =rsence dair dans le circuit introduit pendant le remplissage ou lors dune addition de fluide dans le rservoir.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 11

Hydraulique industrielle -

2 % D(t(rior"tion* 'ro&o-u(e* '"r !" 'r(*ence d4"ir d"n* un circuit :

Les diffrentes causes rappeles ci6dessus entraBnent des dtriorations diverses dont celles pouvant se produire dans la pompe immdiatement ou dans un dlai plus ou moins long. Les autres appareils sont aussi concerns du fait que la prsence dair provoque une diminution de lubrification et une augmentation anormale de la temprature. %e plus ce phnom-ne entraBne une cavitation, cest6/6 dire un fonctionnement irrgulier et saccad dans les pompes et les moteurs, qui, se combinant avec les phnom-nes susmentionns, provoque la dtrioration de certaines pi-ces. Le manque de lubrification dans un appareil hydraulique peut entraBner un grippage de ses pi-ces internes et par consquent la dtrioration de la pompe. Laugmentation de temprature provient de la rupture du film dhuile provoque par lo*ydation qui favorise la formation de boue et de vernis. Le fonctionnement dun circuit contenant de lair provoquera donc lo*ydation de lensemble du fluide et il est / craindre que la prsence des boues et des vernis entraBne des dtriorations.

1 % Co##ent (!i#iner !4"ir de* circuit* :

%es inspections et une maintenance rguli-re sont les meilleures faGons dagir. Maintenir tous les lments de raccordement convenablement serrs est le moyen le plus simple pour viter les introductions dair. Maintenir le niveau dhuile / une hauteur telle que la tuyauterie de retour reste tou8ours immerge. La tuyauterie daspiration de la pompe doit tou8ours 5tre immerge pour la m5me raison. Lors de la mise en service dun nouveau circuit ou apr-s le nettoyage complet dune installation, sassurer quune purge totale de lair enferm a bien t faite avant la mise en route. 9i de lair se trouve enferm dans le filtre, un dispositif de purge doit 5tre install sur sa partie suprieure.

I<. Con*i5ne*

re*'ecter !or* d4une inter&ention *ur un circuit +,dr"u!i-ue

vant d2intervenir sur un circuit hydraulique quel quil soit, il faut & 92assurer de la coupure du circuit d2alimentation du moteur d2entraBnement des pompes 0lectrique ou thermique1. %charger la pression d2air de pressurisation du rservoir 0rservoir pressuris1. Aermer le robinet d2isolement du rservoir 0pompes alimentes en charge1.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 1.

Hydraulique industrielle =oser par terre ou faire supporter toute charge susceptible d25tre suspendue ou souleve par les vrins 0charge JAJ souleve par les vrins et '9( donne pression dans le circuit1. %charger la pression rsiduelle dans le circuit en manoeuvrant les lments de commande 0distributeurs1. !soler les accumulateurs du circuit 0ouvrir les robinets de purge des accumulateurs s2il s2av-re ncessaire1. S)ASSURER =U)IL >)Y A ?LUS AUCU> TRO>CO> DU CIRCUIT SOUS ?RESSIO>

<. M"inten"nce correcti&e de* in*t"!!"tion* +,dr"u!i-ue* : di"5no*ti-ue et contr:!e

1. .ntroduction :

Lequel prfrie@6vous 5tre & monsieur =!A,M$#>$ ou monsieur M$#K,%!L+$ M Monsieur =!A,M$#>$ est un changeur qui plonge dans une machine et commence / remplacer les pi-ces p5le6m5le 8usqu/ ce quil trouve peut65tre la panne, apr-s avoir gaspill le temps et largent. Monsieur M$#K,%!L+$, lui, commence par rflchir. !l dtermine tous les facteurs et les tudie 8usqu/ ce quil trouve e*actement la panne. =uis il vrifie son diagnostic par un contrEle et ensuite seulement, il commence / remplacer les pi-ces. Monsieur =!A,M$#>$ est pratiquement devenu un homme du pass. Luel agent peut se permettre de lui confier un engin ou une installation sophistique M $n raison de la comple*it des syst-mes hydrauliques actuels, la mthode de recherche et de contrEle applique par Monsieur M$#K,%!L+$ est la seule valable.

2. (rinci es de base :

+n bon programme de recherche et de contrEle est bas sur sept principes fondamentau* & 1. ConnaBtre le syst-me. .. !nterroger le conducteur. 3. Aaire marcher la machine.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 13

Hydraulique industrielle 7. $*aminer la machine. :. $tablir la liste des causes possibles. ?. $n tirer une conclusion. C. ;rifier cette conclusion. ;oyons ces principes en dtail &

$ % Conn"@tre !e *,*t/#e :

!l faut videmment un personnel qualifi, ce personnel doit 5tre form dans un tablissement qualifi. La connaissance du syst-me est la connaissance & %e son fonctionnement. %es param-tres de bon fonctionnement & vitesse, couple, pression, dbit, temprature. $*iger du syst-me au6del/ de ses limites augmente la probabilit des pannes. %e lemplacement de chaque lment du circuit dans la machine. %e lemplacement des points de mesure. %es diffrentes pannes survenues derni-rement et les actions relatives de maintenances e*cutes. fin dassurer le maintien des connaissances acquises, une documentation compl-te et mise / 8our rguli-rement reste / la disposition du personnel.

2 % Interro5er !e conducteur :

+n bon enqu5teur doit se faire raconter toute lhistoire par un tmoin & loprateur de la machine. !l peut vous dire comment fonctionnait la machine au moment de la panne et ce qui paraissait inhabituel. !l faut essayer de dterminer si des clapets nont pas t bricols ou sil y avait une utilisation abusive.

1 % F"ire #"rc+er !" #"c+ine :

La mise en marche de la machine 0par le maintenancier ou par loprateur1 permet de voir ce dont elle est capable et de vrifier & Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 17

Hydraulique industrielle 9i les indications des 8auges sont normales. Comment fonctionne la machine & fonctionnement lent, irrgulier ou nul. Ltat des commandes & fermes ou molles, est6ce quelles paraissent coincer M N a6t6il des dgagements de fumes, des bruits ou odeurs bi@arres M

2 % EA"#iner !" #"c+ine :

+ne fois lessai de la machine est termin, faire un contrEle. 9e servir des sens 0vue, ouOe, odorat, toucher1 pour rechercher les signes de la panne. ;rifier lhuile du rservoir & niveau, tat 0mousseuse, laiteuse, trop fluide ou trop paisse, propre, sent6elle le br)l M1. ;rifier si les filtres ne sont pas colmats. ;rifier le rservoir et les tuyauteries & sont6ils chauds M 9ont6ils recouverts de salet et de boue M Les conduites sont6elles obstrues ou pinces M. ;rifier si les raccords ne fuient pas, sil n y a pas de pntration dair par des raccords desserrs. ;rifier si le refroidisseur dhuile nest pas encombr de dchets et de boue. ;rifier si les soudures ne sont pas fissures, sil ny a pas de criques, si les boulons dassemblage ne sont pas desserrs ou si les tringleries ne sont pas dtriores.

3 % Et"0!ir !" !i*te de* c"u*e* 'o**i0!e* :

Luels sont les signes de mauvais fonctionnements nots durant linspection de la machine M Luelles en sont les causes les plus probables M N a6t6il dautres possibilits M

8 % En tirer une conc!u*ion :

nalyser la liste des causes et dterminer celles qui sont les plus faciles / vrifier, puis a*er la dcision sur la ou les causes principales.

9 % <(ri;ier cette conc!u*ion :

vant de commencer / agir, vrifier si les conclusions sont correctes.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 1:

Hydraulique industrielle nalyser les informations reGues & certains points de la liste peuvent 5tre directement vrifis & Les fonctions hydrauliques sont6elles toutes mauvaises M La panne provient vraisemblablement du mauvais fonctionnement de lun des lments communs du syst-me 0pompe, filtre...1. "y a6t6il quun seul circuit de mauvais M ,n peut alors liminer les lments communs du syst-me et se concentrer sur les pi-ces de ce seul circuit.

3.D anna,e naturel ou en dents de scie :

$ % ConteAte 6 di;;icu!t(* 6 -u"!it(* re-ui*e* :

$n cas darr5t dune installation, on assiste / dautant de dmarches pour traiter la dfaillance que de modes de raisonnement par dpanneur. Certains ont une dmarche de rfle*ion de leur e*prience, dautres agissent dapr-s leur niveau de connaissance. Labsence dune mthode applique ne permet pas daboutir directement au rsultat recherch. ,n reproche souvent au dpanneur de se lancer trop vite sans rflchir, mais il fait ce quil peut. %autre part, un dpannage est tou8ours urgent, cest ce qui e*plique que nous avons tendance / aller trop vite. Luand il sagit de rsoudre une panne, nous faisons une hypoth-se quant / la cause et nous agissons en consquence & si cela marche, nous sommes gagnants, sinon, nous faisons une autre hypoth-se et nous agissons sur elle et ainsi de suite 8usqu/ ce que nous ayons la chance de tomber sur la cause. Cest l/ notre mani-re naturelle de traiter un probl-me. ,utre cette urgence, on peut citer / titre non e*haustif hors du dpannage les difficults suivantes & Le dpanneur doit brasser et infrer une masse considrable dinformations fluctuantes, souvent mal structures et bien souvent qualitatives. Les renseignements utiles pour la prise de dcision sont souvent mal ou non organiss. Lintuition tient souvent lieu de mthode. "cessit pour le dpanneur davoir de la puissance de rfle*ion. Luand on va du symptEme de panne / sa cause, on raisonne / lenvers, ce qui fait quon ne va pas trouver la cause de panne mais seulement sa cause probable. La rfle*ion du dpanneur ne lui permet que daugmenter la probabilit de lune des nombreuses causes possibles de la panne.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 1?

Hydraulique industrielle Lintuition ne suffit plus et labsence dune dmarche systmatique se fait sentir devant les syst-mes nouveau* et comple*es. %evant ces difficults, le dpanneur doit possder certaines qualits parmi lesquelles & $sprit prcis et mthodique. Conscience professionnelle leve. +ne bonne base polyvalente de connaissances. La connaissance de la machine 0fonctionnelle, oprationnelle, historique1. La connaissance de lenvironnement. >ester calme en situation de stress. !ntuition dveloppe & lessence de lintuition est de savoir utiliser les particularits et les changements, elle peut 5tre amliore par lentraBnement. Capacit de relier des vnements les uns au* autres, cest / dire quil doit avoir atteint le niveau de la pense formelle.

2 % L" r("!it( :

=armi les qualits requises che@ le dpanneur est de garder le calme en situation de stress. Comme cette qualit est relativement rare, le dpanneur sen sort en %veloppement des rfle*es qui vont louer automatiquement en situation de stress. !l pratique ce quon appelle le dpannage naturel ou encore dpannage en dents de scie. %e plus, et au fur et / mesure quil dpanne, le dpanneur prend lhabitude dassocier les causes au* symptEmes. !l garde en mmoire ces associations, ce qui lui permet souvent de dpanner rapidement et, ce qui est important, sans avoir besoin de rflchir. Linconvnient videmment, est que lefficacit tombe / @ro si la panne est nouvelle ou si la machine rpare prend lallure caractristique de la dent de scie, une suite dhypoth-ses et dactions souvent contradictoires et illogiques.

1 % Incon&(nient* :

$n moyenne, pour F<I des pannes, la cause est facile / trouver, elle est une vidence ou bien la panne actuelle est la rptition e*acte dune panne prcdente. 9eulement, il a t tabli, quen gnral Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 1C

Hydraulique industrielle ces F<I, faciles / rsoudre ne reprsentent que .<I de la dfense & ce sont les .<I des cas difficiles qui reprsentent les 7P: de la dfense. =our rsoudre les F<I faciles, il est suffisant davoir de le*prience en dpannage, de connaBtre lhistoire des pannes de la machine, souvent prsente sous forme de checQ6list par le constructeur de la machine. $n gnral la rputation des bons dpanneurs est faite sur ces F<I des pannes, mais il faut dautres qualits que la simple mmoire et lintuition dun bon professionnel 0cest / dire laptitude / percevoir quasi instantanment les symptEmes significatifs et les relier / une vieille e*prience du matriel1 pour pouvoir rsoudre les .<I des pannes qui reprsentent F<I des co)ts. !l faut avoir la puissance de rfle*ion. ,utre cet inconvnient ma8eur du dpannage naturel, et parmi dautres, on peut citer les suivants& Co)t, temps perdu, avec le risque dentraBner dautres pannes souvent plus graves. Le dpannage peut m5me devenir impossible si les rglages ont t changs inconsidrablement comme cest souvent le cas. Mauvaise e*ploitation des historiques, constats par la rptition tant au niveau des causes que des effets et des rem-des et induisant des surconsommations de ressources humaines et matrielles. 9aisie des informations relatives / la panne non organise. $n cycle dintervention, le dpanneur ne dveloppe que les mauvais rfle*es du fait quil est souvent bouscul, et de ce fait ne samliore pas suffisamment & faible enrichissement des tRches. "e favorise pas le travail en quipe.

/.Dia,nostic ou d anna,e rationnel :

$ % ?rinci'e :

=armi les fonctions de la maintenance, le diagnostic a traditionnellement tou8ours t une des proccupations ma8eures des responsables du 9ervice Maintenance. ssurment, il reprsente une tape essentielle dabord parce quil dtermine

toutes les autres et ensuite parce que les matriels voluent avec rapidit. Cette importance du diagnostic est encore renforce par lvolution des comportements / lgard de la maintenance

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 1F

Hydraulique industrielle prventive qui conduit frquemment / effectuer des diagnostics dtat et non pas seulement des diagnostics de panne. ,r souvent, on a un peu tendance / ngliger cette importance des diagnostics techniques quand on apprcie les besoins en mati-re de maintenance. ,n peut le*pliquer par lamlioration gnrale de la fiabilit, l2e*prience de bons programmes de maintenance prventive, la confiance accorde au personnel de maintenance, ou encore, sur un plan diffrent, les rticences / investir dans un domaine qui risque de contribuer, mais ce nest pas une certitude / la rduction des temps dimmobilisation. +n tel comportement ne donne cependant gu-re confiance au responsable de maintenance quand on lui demande dinstruire une dfaillance technique. =ar ailleurs, la fiabilit nlimine 8amais en totalit des dfaillances possibles, dautant plus quil e*iste gnralement de nombreu* points sensibles / lintrieur dun quipement et quil convient de*plorer chacun deu*.

2 % D(;inition :

9elon la norme A",> "A S ?<6<1<, 'le diagnostic est lidentification de la cause probable de

la 0ou les1 dfaillance 0s1 / laide dun raisonnement logique fond sur un ensemble dinformations provenant dune inspection, dun contrEle ou dun test(. Le principe du diagnostic consiste / recueillir, / un instant donn, un certain nombre dinformations qui sont lies / ltat de la machine. %eu* mthodes principales sont utilises. $lles portent sur la performance 0dbit, pression, puissance, rendement...1 ou sur le comportement sous leffet de sollicitations internes 0chauffement, vibration, contamination du fluide...1. $lles sont ensuite compares au* informations de rfrence, relatives / la machine rpute en bon tat. Ces derni-res sont tires soit de normes, soit de rsultats dessais raliss lors de la mise en service.

1 % D(#"rc+e :

En dpannage rationnel, on distingue trois phases principales : a) Phase de recueil dinformations. ) Phase de recherche de cause !diagnostic). c) Phase de remise en tat.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 1H

Hydraulique industrielle $n ce qui concerne la premi-re phase, les dfauts qui peuvent handicaper le dpanneur sont principalement le manque de curiosit et desprit critique dune part et le manque de prvision dautre part. =ar contre, lune des principales qualits requises rside dans le bon sens dobservation. titre indicatif et non e*haustif, nous citons quelques types dinformations / recueillir & Druits et vibrations. Chaleur. =aram-tres de fonctionnement. spect visuel.

Contamination du fluide. utres informations telles que & contrEles non destructifs, dtection de dfauts par ultrasons, magntoscopie, l2mission acoustique, radiographie. La deu*i-me phase 0recherche de la cause1 peut elle6m5me 5tre scinde / son tour en trois phases principales &

a)0)identification d)une dfaillance :

%e m5me que pour toute dcision entraBnant le choi* dun procd, la premi-re tRche dun diagnostic est de dfinir le probl-me. 9ous sa forme lmentaire, le probl-me consiste / dire quun ou plusieurs sous6ensembles constitutifs ne fonctionnent pas correctement. +ne telle information peut parvenir / loprateur soit directement / partir de ses propres informations, soit indirectement au moyen dun message verbal ou crit. 9on premier travail va donc consister / dterminer ltendue de la dfaillance. $n prcisant lquipement ou le procd concern. $n indiquant / quel stade du fonctionnement la dfaillance est intervenue. Cette dtermination fournit une image prcise de la @one affecte et de ltendue de la dfaillance. $lle indiquera donc o4 il convient de porter plus particuli-rement son attention.

b) .nter rtation du syst1me :

$lle consiste / discuter chacune des causes possibles. Loprateur dispose / cet effet de ses propres sens et des instruments de mesure et moyens mis / sa disposition. !l pourra ainsi, en assemblant le tout, rduire, puis focaliser la @one sensible.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 .<

Hydraulique industrielle -

c) .n'esti,ation dtaille :

yant pralablement identifi la @one la plus probable / lorigine de la dfaillance, loprateur peut commencer son investigation dtaille. !l commence gnralement par sassurer du procd utilis, et sappuie / cet effet sur une documentation qui compl-te ses connaissances personnelles de lquipement. $n liminant successivement les secteurs qui fonctionnent correctement, il doit normalement aboutir / llment dfaillant. $n dautres termes, le cheminement / suivre par le dpanneur doit 5tre le suivant & %finir compl-tement et prcisment le symptEme. Chercher sil y a des symptEmes simultans, cest / dire apparus / peu pr-s en m5me temps. %e tels symptEmes ont une cause commune, donc facile / trouver o4 lune est la consquence de lautre. Chercher les configurations sans dfaut, cest ce qui, dans, sur, ou autour, de la machine en panne fonctionne sans probl-mes / ces configurations. !l arrive / liminer un certain nombre de causes possibles, augmentant ainsi la probabilit de celles qui restent. %e plus en comparant ces configurations sans dfauts avec celles qui sont dfectueusesT il met en vidence des particularits de la panne qui sont souvent des causes de panne. Chercher les changements, cest / dire tout ce qui sest produit dun peu remarquable avant la panne & l/ encore, les changements peuvent 5tre la cause cherche. La derni-re phase 0remise en tat1 e*ige principalement des comptences techniques. #outefois, la mission du dpanneur rationnel ne se limite pas uniquement / la remise en tat, en effet une bonne gestion de la panne peut nous en dire beaucoup sur celle6ci et nous permettre surtout de raliser le dpannage prventif. Celui6ci comprend trois tapes & #rouver la cause premi-re de la panne et la corriger et sen servir pour amliorer la maintenance prventive. Chercher toutes les consquences de la panne dans la machine & une panne signifie que cette machine a march anormalement pendant des heures ou pendant quelques secondes. $lle a donc pu subir des dommages cachs, actuels ou simplement potentiels. Ces dommages sont autant des causes possibles de nouvelles pannes souvent plus graves que la premi-re. Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 .1

Hydraulique industrielle ;rifier les machines semblables / celle qui est en panne & toute leGon dcoulant dune panne peut profiter / dautres machines.

2 % Co#'"r"i*on d('"nn"5e r"tionne! B n"ture! :

=armi les inconvnients du dpannage naturel prcit, le plus important / notre sens est celui du non6enrichissement des tRches. ussi, lavons6nous retenu comme rfrence pour la comparaison ci6 dessous, on aboutit / lillustration ci6apr-s&

5. Mthodologies et outils daide au diagnostic :

$ % An"!,*e c"u*"!e :

a) (rinci e :

=our toute personne dsireuse danalyser un su8et fut6il comple*e ou non, la mise / sa disposition dun outil de*pression 0mthode1 simple et efficace est une ncessit. Luil sagisse logique ou causale, ces mthodes souvent mconnues de lhomme de maintenance peuvent lui 5tre dune grande utilit. %ailleurs inutilement ou avec bon sens, elles sont appliques partiellement et / des degrs divers, lors des phases de dpannage ou danalyse de panne ou encore dtude de fonctionnement de matriel. Cependant, pour 5tre tout / fait efficace, il ne suffit pas de connaBtre un peu ou dappliquer partiellement une mthode. !l est en effet ncessaire de connaBtre une mthode prouve, de lappliquer systmatiquement pas / pas, enfin de lappliquer compl-tement.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 ..

Hydraulique industrielle $n tirant les donnes et en nen omettant aucune qui soit significative pour lenvironnement de la situation et de la dcision on ne pourra quamliorer le dveloppement des capacits danalyse. Cependant, en nous tendant dans la dcomposition, le probl-me des limites de lob8et dtude se pose. !l importe donc de savoir / tout propos ce qui en fait partie et ce qui nen fait pas partie. >etenons pour le moment, que lors de la dcomposition, on s2aperGoit vite quil nest pas utile, et souvent nuisible, de*pliciter tous les lments et leurs liaisons. Le seul crit-re est celui de la non ambiguOt de la reprsentation retenue, ou de son vidence. $ncore faut6il insister une fois encore l/6dessus & nomettre aucune donne significative.

b) 2t-ode cause-effet :

Cette analyse a t mise au point par le Uaponais V ,>+ !9K!V W pas ici au concours de circonstances 0voir plus loin $#. ,n proc-de en cinq tapes & >echerche de toutes les causes possibles. >egroupement des causes par famille. >echerche de la ou des causes les plus probables. ;rification par des contrEles ou des tests. ction sur la ou les causes. dans la dmarche cercle

de qualit. La dmarche fait appel / un travail collectif de crativit. ,n ne sintresse gnralement rbre des Causes1 mais au* causes possibles et plus particuli-rement / celles les plus probables & cest la fonction logique qui va nous guider et non le

Cette recherche arborescente est prsente sous forme d2un diagramme en ar5tes de poisson d2o4 le nom qui est quelques fois donn / la mthode. Ce diagramme est tr-s utile pour l2analyse mthodique e*haustive ou quasi e*haustive des causes de dfaillance. !l permet de concevoir des tests par famille de causes.

c) "rbre de causes :

Cette mthode a t essentiellement mise au point par l2institut national de recherche et de scurit 0!">91 pour l2analyse et la prvention des accidents. $lle convient particuli-rement bien / l2analyse des vnements rsultant de la con8onction de causes diffrentes. Cet vnement & panne, cause, accident, rsultat d2un concours de circonstance, pour qu2il se produise, il a fallu la ralisation simultane de... et de... et de... etc. Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 .3

Hydraulique industrielle La particularit de ce concours de circonstances est que si l2on supprime une des circonstances, la condition n2est pas satisfaite. %ans ce cas l2vnement ne se produit pas, on coupe une des branches de l2arbre et l2vnement ne peut se produire. L2arbre de causes peut 5tre construit de deu* faGons diffrentes & 9oit par la recherche de toutes les conditions qui permettent un fonctionnement correct. %ans ce cas on s2efforcera de raliser durablement chacune de ces conditions toutes ensemble. 9oit par la recherche de toutes les conditions qui ont conduit / un accident. %ans ce cas, on s2efforcera d2emp5cher durablement la ralisation d2une ou mieu* de plusieurs des conditions ncessaires / l2accident. C2est la dmarche originale de l2!">9. %ans ce deu*i-me cas la dmarche est la suivante & 1. >echerche des faits, tous les faits sont runis sans ordre de prpondrance. .. $laboration de l2arbre des causes par tapes successives. %es questions sont poses / chaque tape pour ne pas oublier d2lment important. Ces questions sont & Lu2a6t6il fallu pour arriver / ce rsultat M $tait6ce ncessaire M $tait6ce suffisant M 3. $tude des branches de l2arbre pour dfinir les mesures prventives adaptes. 7. =rendre ces mesures pour viter la rptition de l2accident. :. 92assurer que les mesures sont bien prises et cela durablement. Le dpanneur vrifiera, du niveau 1 vers les niveau* les plus levs, qu2/ chaque niveau toutes les conditions sont remplies de proche en proche, la condition non remplie fera remontrer / la source de la panne.

A??LICATIO> :

L2e*emple concret suivant va nous permettre de traiter une dfaillance en appliquant successivement les deu* dmarches prcdentes & la mthode cause6effet et l2arbre de causes. 9oit une installation hydraulique rduite au sous6ensemble suivant & 1. +ne centrale hydraulique compose & Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 .7

Hydraulique industrielle %2un rservoir R. %2une pompe P actionne par un moteur lectrique. %2un manom-tre M. %2un limiteur de pression S. %2un filtre F. .. +n vrin double effet V. 3. +n distributeur / trois positions D. 7. +n ensemble de tuyauterie de raccordement T. :. +n moyen de commande Cde. 9chma &

a) %solution ar l)arbre de causes :

"ous a#ons #u que lon pourrait construire lar re de causes de deu$ fa%ons.

=renons celle qui consiste / rechercher toutes les conditions qui permettent un fonctionnement correct. Linstallation est en tat de marche si & 6 Le vrin sort quand la commande sortie est actionne. Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 .:

Hydraulique industrielle 6 Le vrin rentre quand la commande rentre est actionne. 6 Le vrin reste dans une position intermdiaire avec ou sans charge quand la commande de position intermdiaire est actionne. Chacune de ces conditions est ncessaire pour dclarer linstallation en tat de fonctionnement. !ndividuellement, elles ne sont pas suffisantes. !l ny a pas dautres conditions / respecter, donc si elles sont ralises toutes les trois elles sont suffisantes. La dcomposition de la branche 'vrin sort( conduit, de proche en proche, / larbre suivant &

b) %solution ar la mt-ode cause-effet :

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 .?

Hydraulique industrielle %iffrentes prsentations sont possibles dans le cas de lapplication / la maintenance. "ous donnons ici la forme la plus classique sans dvelopper les tapes intermdiaires.

2) "nalyse lo,ique : (rinci e :

Lanalyse logique a t conGue comme outil daide / la ralisation de programmes informatiques. $lle se traduit correctement par llaboration dun ordinogramme 0logigramme1. Cest probablement la mthode la plus adapte / la maintenance. Cette logique permet un diagnostic par tapes et, normalement, conduit rapidement / la source du probl-me. $lle se pr5te bien / la mise sous forme de procdure de dpannage ou de vrification. $n effet, de proche en proche, des questions vont orienter notre recherche selon la nature des rponses apportes. Cela se traduit par un schma qui visualise la procdure et sa logique. Lordinogramme est remarquable en ce sens quil peut rduire un norme code de procdures / quelques schmas logiques, et surtout quil en donne une reprsentation graphique. Lhomme perGoit mieu* quand il peut visualiser un processus. Lordinogramme est bien entendu utilisable ailleurs quen informatique ou en maintenance.

a : Sym ole de d ut et de fin. b : Sym ole de traitement: correspond & une action, plusieurs entres sont possi les mais seulement une sortie.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 .C

Hydraulique industrielle c : Sym ole de test : soriente sur lune ou lautre des sorties selon que la condition est ralise ou non. d : 'onction. e : Croisement. f : (en#oi. g : Sym ole de liaison : traduit le lien entre deu$ lments et lordre de traitement.

La construction de lordinogramme suppose une dmarche bien particuli-re. Lordre est le suivant &

)) *ta lissement de la procdure : cest la phase qui permet de prciser le contenu et la nature de lopration. +) Conduire lanalyse de forme condense : on met en #idence les liens et les formulations des conditions : si condition ralise alors action correspondante. ,) -rac de lordinogramme dit en respectant les r.gles et les con#entions de reprsentation graphique. /) 0alidation du trac. APPLICATION :

>eprenons le*emple de la centrale hydraulique et essayons dappliquer la dmarche dcrite ci6 dessus. "ous obtenons lordinogramme suivant &

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 .F

Hydraulique industrielle -

<I. M"t(rie! #ini#u# n(ce**"ire "u contr:!e

!l est certain quun technicien, aussi qualifi soit6il, ne peut par son simple flair dtecter une panne vicieuse sans laide dappareils de contrEle. ce su8et, le*prience prouve que ces techniciens ne poss-dent malheureusement pas tou8ours le minimum des appareils ncessaires / la ralisation de leur travail. !ls en sont donc affects. ;oyons Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 .H

Hydraulique industrielle donc le matriel vritablement indispensable que chaque mcanicien ou plus e*actement hydraulicien, devrait possder pour le dpannage.

1.2anom1tre :

%es manom-tres, ou mieu*, un coffret de manom-tres dont les chelles de pressions correspondent / lensemble des matriels susceptibles d5tre tests. ce su8et, rappelons quil faut se souvenir de la r-gle gnrale suivante & lorsquun manom-tre est utilis sur un circuit dans lequel la pression est sensiblement constante, le facteur dchelle doit 5tre de 1,:. $n dautres termes, si une pression de 1<< bar doit 5tre mesure, lchelle minimale du manom-tre doit 5tre comprise entre < et 1:< bar. 9i le manom-tre est utilis sur un circuit dans lequel r-gne des pressions oscillantes, le facteur dchelle doit 5tre de .. Cest ainsi que dans ces conditions, une pression de 1< bar doit 5tre releve par un manom-tre dont lchelle est comprise entre < et .< bar. ttention / la classe de prcision des manom-tres, elle varie couramment entre X1 / X .,: I. Les manom-tres doivent 5tre pourvus de syst-mes amortisseurs ou encore de valve disolement. %ans certains cas les deu* syst-mes sont con8ugus. Ces dispositifs complmentaires absorbent les coups de blier, les vibrations, les trpidations, les pulsations, les /6coups et vitent la dtrioration des tubes de bourdon ou des soufflets, ainsi que la rupture des aiguilles des manom-tres lors de la mise en pression rapide. +n manom-tre doit 5tre contrEl priodiquement.

2.!-ronom1tre :

!l permet de contrEler la vitesse de mouvement des quipements de la machine incrimine, par rapport au* vitesses normales.

3.3n 'acuom1tre :

,u indicateur de dpression, il permet de mesurer la dpression / lalimentation des pompes mais galement le fonctionnement des clapets de ralimentation de vrins par e*emple.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 3<

Hydraulique industrielle -

/. T-ermom1tre :

La connaissance e*acte de la temprature du fluide facilite souvent la recherche des incidents hydrauliques.

4.Des 'annes :

%e diffrentes dimensions, avec raccords et fle*ibles haute pression correspondants. Ces vannes permettent le contrEle des pompes, sans quil soit ncessaire de les dmonter du moteur thermique dentraBnement ou de lorgane sur lequel elles sont accouples.

5.3n tac-ym1tre :

Manuel ou lectronique, ce dernier est le plus valable, il ne ncessite pas de point de centre pour le contrEle du rgime, point de centre parfois inaccessible.

6.3n stt-osco e :

Cet appareil permet de localiser rapidement les bruits et les vibrations dun circuit hydraulique. +n tel appareil, m5me tr-s rudimentaire, rend dinnombrables services et son pri* est drisoire.

7.3n dbitm1tre :

!l sagit l/ dun appareil co)teu*, cependant son utilisation rationnelle a prouv son amortissement. $n dfinitive, la panne co)te tr-s cher 0immobilisation du matriel1. #outefois une intervention rapide et srieuse peut revaloriser le service dpannage. =our quune panne soit circonscrite rapidement, un matriel de contrEle moderne est ncessaire. Les oprateurs dsigns pour lutilisation de ce matriel doivent 5tre instruits sur son fonctionnement et sur sa manoeuvre. =lac sous de bonnes mains, il permet de raliser des sondages dont les rsultats sont dune grande prcision. Manoeuvr par un oprateur non qualifi, il risque de crer des dtriorations dorganes, entre autres & rupture darbre dentraBnement de pompe hydraulique, voire de la pompe elle6m5me et des fle*ibles. 9a manoeuvre est simple, tr-s simple, il suffit toutefois den 5tre averti.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 31

Hydraulique industrielle -

<II. S,nt+/*e de* 'rinci'"!e* "no#"!ie* de ;onctionne#ent de* *,*t/#e* +,dr"u!i-ue*

1.(as de dbit ou dbit insuffisant :

Ce cas se traduit par l2arr5t ou le fonctionnement / vitesse tr-s lente des rcepteurs, m5me quand aucun effort ou couple ne leur est demand. ;anne d2isolement du rservoir partiellement ou totalement ferme. "iveau d2huile trop bas ou absence d2huile dans le rservoir. ration interne du rservoir insuffisante 0reniflard1. spiration perturbe, canalisation bouche, aplatie ou de section tr-s mal adapte, hauteur d2aspiration trop grande, prsence de nombreu* coudes inutiles, prise d2air, crpine d2alimentation colmate ou de capacit insuffisante 0sassurer que la crpine d2origine n2a pas t remplace par une plus petite1. ;itesse inadapte 0trop lente1 du moteur d2entraBnement. rbre ou clavette d2accouplement de la pompe rompu.

=ompe ne tournant pas dans le bon sens. +sure importante des lments de la pompe 0chute srieuse du rendement volumtrique1. >accords des lignes de pression non tanches, points d2tranglement. Ailtres des lignes de pression colmats. =ression de gonflage en a@ote trop faible 0accumulateur1. #arage beaucoup trop bas de la valve de pression ou clapet coinc ouvert ou partiellement ouvert. =osition non conforme des tiroirs de distributeurs 0recouvrement ngatif1. =ression de pilotage des tiroirs trop faible ou manque de commutation 0solnoOdes endommags1. Aonctionnement incorrect de la commande de variation de dbit 0lment / dbit variable1.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 3.

Hydraulique industrielle -

2.(as de ression ou ression tro faible :

Ce cas se traduit par l2immobilit des vrins et moteurs lorsque force ou couple est rclam par ces rcepteurs. ;anne d2isolement du rservoir partiellement ou totalement ferme. "iveau d2huile trop bas ou absence d2huile dans le rservoir. ;iscosit de l2huile beaucoup trop faible. spiration perturbe, canalisation bouche, aplatie ou de section tr-s mal adapte, hauteur d2aspiration trop grande, prsence de nombreu* coudes inutiles, prise d2air, crpine d2alimentation colmate ou de capacit insuffisante 0sassurer que la crpine d2origine n2a pas t remplace par une plus petite1. ;itesse inadapte 0trop lente1 du moteur d2entraBnement. rbre ou clavette d2accouplement de la pompe cass.

=ompe tournant en sens inverse / celui prvu. >upture de conduite, raccords dfectueu*. Ailtres des lignes de pression colmats. =ression de gonflage en a@ote de l2accumulateur trop faible 0puissance absorbe par l2accumulateur, insuffisante1. #arage trop bas de la valve de pression, rupture de son ressort, corps tranger sur le si-ge du clapet, clapet partiellement ou totalement ouvert. Auites intrieures importantes au niveau des vrins ou des moteurs.

3.8ariation de ression et de dbit :

Ce cas se traduit par un fonctionnement irrgulier des rcepteurs 0mouvements saccads1. 9i ce phnom-ne se produit uniquement / la mise en route par temps froid et ne dure que peu de temps 0quelques secondes1, l2utilisation d2un thermo6plongeur est / conseiller durant cette priode. "iveau d2huile trop bas dans le rservoir, tourbillons dans la @one de la crpine ou de la canalisation de l2aspiration, phnom-ne de turbulence du retour vers l2aspiration, construction dfectueuse du rservoir & absence du sparateur entre le retour et l2alimentation. Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 33

Hydraulique industrielle spiration perturbe et plus particuli-rement prises d2air. #rop grandes irrgularits en rgime du moteur thermique d2entraBnement. !ntroduction d2air & pression diffrentielle au niveau d2lments de raccordement, de 8oints 0de tout type1, de tiges uses de vrins, de tuyauteries 0fendues1, etc. !nsuffisance de purge des vrins. ;ariation de la pression de pilotage au* distributeurs. $lments d2entraBnement des moteurs hydrauliques dfectueu*. #uyauterie de retour situe trop haut par rapport au niveau du fluide dans le rservoir.

/.Tem rature tro le'e du fluide de transmission de uissance :

Ce cas est gnralement d1 & un laminage important dans une portion du circuit, mais il peut galement pro#enir des anomalies rsultant des points mentionns ci-apr.s:

#hermom-tre de l2installation 0/ contrEler1. ;iscosit mal adapte du fluide de transmission de puissance. >ythme de fonctionnement de la machine ou de l2installation suprieur / celui prvu. ;itesse d2entraBnement trop importante de la ou des pompes. Aonctionnement trop frquent de la soupape de scurit 0tarage / relever tr-s lg-rement1. Auite au niveau de la soupape de scurit. #ravail ralis / pression plus importante que celle prvue par le concepteur. %imensionnement trop faible du refroidisseur. >efroidisseur colmat. Dy6pass du refroidisseur immobilis en position ouverte. ration insuffisante de la centrale et plus particuli-rement du rservoir 0temprature ambiante trop importante1. Canalisations de travail et de retour de trop faible section ou comportant un trop grand nombre de coudes. =ression d2ouverture trop haute de certains by6pass de filtres et plus particuli-rement sur ceu* de retour. Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 37

Hydraulique industrielle Aonctionnement dfectueu* du syst-me de con8onction 0accumulateur1. Auites intrieures importantes au niveau des composants 0laminage par usure e*cessive1. Grippage ou amorce de grippage d2un ou plusieurs rcepteurs. #iroirs de distributeurs reprenant trop lentement leur position correcte. $trangleurs 0limiteurs de dbit1 mal adapts 0de diam-tre trop faible1.

4.9ruits anormau*: fonctionnement bruyant :

La constatation d2une telle anomalie ncessite l2arr5t immdiat de l2installation ou de la machine. ;anne d2isolement du rservoir partiellement ou totalement ferme. "iveau d2huile trop bas ou absence d2huile dans le rservoir. spiration perturbe, canalisation bouche, aplatie ou de section tr-s mal adapte, hauteur d2aspiration trop grande, prsence de nombreu* coudes inutiles, prise d2air, crpine d2alimentation colmate ou de capacit insuffisante 0sassurer que la crpine d2origine n2a pas t remplace par une plus petite1. ;iscosit trop leve 0mise en route par temps froid, si l2incident ne dure que quelques secondes / une priode bien dtermine de l2anne, prvoir durant cette saison un thermo6 plogeur1. spiration d2air conscutive / un retour trop haut 0phnom-ne d2mulsion1.

>servoir ne comportant pas de sparation entre orifices d2alimentation et de retour. spiration d2air due / un rgime de rotation trop lev de la ou des pompes.

=ompe dsamorce. %faut d2alignement dans les accouplements ou d2articulations mcaniques 0pompes, moteurs hydrauliques, vrins1. Druits susceptibles de provenir du moteur d2entraBnement 0thermique ou lectrique1. Druit mis par le syst-me de ventilation. Ai*ation insuffisante ou non approprie des canalisations, filtres, etc. ;essie d2accumulateur dfectueuse 0l2a@ote pn-tre dans le circuit1. %istributeur mal adapt 0sections de passage trop faibles1. Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 3:

Hydraulique industrielle Cavitation au niveau des vrins et des moteurs hydrauliques. Moteur hydraulique fonctionnant en pompe 0entraBn non plus par le flu* d2huile mais par la machine ou l2organe command1. Moteur hydraulique dsamorc.

Gestion de maintenance des quipements hydrauliques MARSAMAROC 2008 3?

Vous aimerez peut-être aussi

- L' Injection électronique: Tutoriel et GuideD'EverandL' Injection électronique: Tutoriel et GuideÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Maintenance IndustrielleDocument6 pagesMaintenance Industrielleraouf gangestaPas encore d'évaluation

- Techniques de ClimatisationDocument27 pagesTechniques de ClimatisationMohamud Lhaf100% (1)

- Fusion 360 | étape par étape: Conception CAO, Simulation FEM & FAO pour les débutants.D'EverandFusion 360 | étape par étape: Conception CAO, Simulation FEM & FAO pour les débutants.Pas encore d'évaluation

- Bureau Des MéthodesDocument13 pagesBureau Des MéthodesSafia Lamrani100% (3)

- Analyse VibratoireDocument21 pagesAnalyse VibratoireOmarPas encore d'évaluation

- Cours 1 - Maintenance ConditionnelleDocument20 pagesCours 1 - Maintenance ConditionnellesarraPas encore d'évaluation

- Plan de MaintenanceDocument100 pagesPlan de Maintenanceelodiehassan45Pas encore d'évaluation

- Generalites Sur Le MouvementDocument2 pagesGeneralites Sur Le Mouvementalphadzo100% (6)

- Greffe Des AgrumesDocument27 pagesGreffe Des Agrumesnajim68Pas encore d'évaluation

- Systeme Hydrauliques Et Pneumatiques l3 CM PDFDocument30 pagesSysteme Hydrauliques Et Pneumatiques l3 CM PDFmimi mim100% (1)

- Chapitre 1 Introduction À La Maintenance IndustrielleDocument14 pagesChapitre 1 Introduction À La Maintenance Industriellefkjfhjt100% (1)

- Aide-Mémoire TuyauterieDocument86 pagesAide-Mémoire Tuyauterielouis666fr75% (4)

- Analyse Vibratoire1Document8 pagesAnalyse Vibratoire1watsopPas encore d'évaluation

- 574 s5 La Fonction MaintenanceDocument6 pages574 s5 La Fonction MaintenanceTriki BilelPas encore d'évaluation

- Module 1 Chapitre 1 Schematisation Pneumatique A11Document32 pagesModule 1 Chapitre 1 Schematisation Pneumatique A11Brahim AmiatafaPas encore d'évaluation

- TD TE 6.3 Train EpiDocument4 pagesTD TE 6.3 Train EpiKamel BousninaPas encore d'évaluation

- Exercice Conduction ThermiqueDocument4 pagesExercice Conduction Thermiqueyouyou93667% (3)

- 1-Notion Générales de Maint.Document28 pages1-Notion Générales de Maint.Soumaya TrabelsiPas encore d'évaluation

- Cours - MI2 - II - Arbre de DéfaillanceDocument27 pagesCours - MI2 - II - Arbre de DéfaillanceRafik BenhendaPas encore d'évaluation

- Rapport de Stage - Copie1Document36 pagesRapport de Stage - Copie1loicPas encore d'évaluation

- Cours - Organisation Et Méthodes de La Maintenance - PR - abouELANOUARDocument23 pagesCours - Organisation Et Méthodes de La Maintenance - PR - abouELANOUARWijdane guradaPas encore d'évaluation

- Cours AlternateurDocument10 pagesCours Alternateurjeremy54000100% (2)

- Procedure de Gestion Des Audits InternesDocument5 pagesProcedure de Gestion Des Audits Internesnajim68Pas encore d'évaluation

- 01 Organisation MaintenanceDocument45 pages01 Organisation MaintenanceAya El Koussami100% (1)

- Le Surgreffage de La VigneDocument14 pagesLe Surgreffage de La Vignenajim68Pas encore d'évaluation

- Chapitre I Généralité Sur La MaintenanceDocument7 pagesChapitre I Généralité Sur La MaintenanceAllaoua Lalaouna100% (1)

- 123 - 2 - Les Défaillances - Les Causes - ProfDocument12 pages123 - 2 - Les Défaillances - Les Causes - ProfAhmed Nadi100% (1)

- Perte de ChargeDocument13 pagesPerte de ChargeMarouane EzzaimPas encore d'évaluation

- Principes de ThermodynamiqueDocument15 pagesPrincipes de Thermodynamiquenajim68100% (1)

- Detection Des Defaut Dans Injection DieselDocument144 pagesDetection Des Defaut Dans Injection Dieseljeanpaul CAYTAN67% (3)

- L'impact de L'informatique Dans La SociétéDocument19 pagesL'impact de L'informatique Dans La SociétéMoncef ELbouazzaoui100% (7)

- Le Grillage Des Concentres de ZincDocument12 pagesLe Grillage Des Concentres de Zincnajim68Pas encore d'évaluation

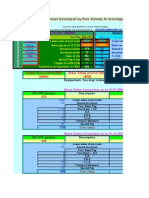

- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDocument15 pages6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)

- T RIZDocument4 pagesT RIZouali abirPas encore d'évaluation

- Variateurs de Vitesse Et ServomoteurDocument3 pagesVariateurs de Vitesse Et ServomoteurMohamed ZaianiPas encore d'évaluation

- Lève-Vitre Électrique de Kangoo Renault PrésentationDocument6 pagesLève-Vitre Électrique de Kangoo Renault PrésentationMakrem CherifPas encore d'évaluation

- Organisation Et Gestion de La MaintenanceDocument29 pagesOrganisation Et Gestion de La MaintenanceNtui Junior100% (1)

- La Maintenance Des Machines À Système PneumatiqueDocument13 pagesLa Maintenance Des Machines À Système Pneumatiquekarim rd100% (1)

- AlignementDocument5 pagesAlignementZahrae Assellalou100% (1)

- Les Outils de La Maintenance ConditionnelleDocument2 pagesLes Outils de La Maintenance ConditionnelleSaid DjaballahPas encore d'évaluation

- Fascicule GMAODocument43 pagesFascicule GMAOMahmoud ZraigaPas encore d'évaluation

- Techniques de Maintenance PrévisionnelleDocument7 pagesTechniques de Maintenance PrévisionnelleMani Lov CalmPas encore d'évaluation

- Examen de Fin de Module Installation Entretien Commande A TBT TemiDocument2 pagesExamen de Fin de Module Installation Entretien Commande A TBT TemisbensouayahPas encore d'évaluation

- 01 - Rappels MaintenanceDocument48 pages01 - Rappels MaintenanceyacinePas encore d'évaluation

- ADocument56 pagesAHoussam Haddouchane100% (2)

- Ms GM BenchaibDocument105 pagesMs GM BenchaibfitasmounirPas encore d'évaluation

- References BibliographiquesDocument1 pageReferences BibliographiquesAyoubPas encore d'évaluation

- Montage & Maintenance Pompe À EngrenagesDocument2 pagesMontage & Maintenance Pompe À EngrenagesNizar EnnettaPas encore d'évaluation

- Metiers MaintenanceDocument66 pagesMetiers Maintenanceousmane_diagne_1100% (1)

- CodificationDocument15 pagesCodificationflavienPas encore d'évaluation

- Fiche PneumatiqueDocument0 pageFiche PneumatiqueAlassane DioufPas encore d'évaluation

- Expose Introduction A La MaintenaceDocument40 pagesExpose Introduction A La MaintenacethekrumpPas encore d'évaluation

- Cours GRAFCETDocument22 pagesCours GRAFCETTomas Sanchez TronoPas encore d'évaluation

- 5264 TP Verin Kinetrol CorrigeDocument15 pages5264 TP Verin Kinetrol Corrigetsuki sama100% (1)

- Engrenages - Trains ÉpicycloïdauxDocument8 pagesEngrenages - Trains ÉpicycloïdauxNouh NahnouhPas encore d'évaluation

- Rapport TP Maintenace Pompe CentrifugeDocument6 pagesRapport TP Maintenace Pompe Centrifugerocceli nzoulouPas encore d'évaluation

- Theme OnduleurDocument22 pagesTheme Onduleuryanne matambaPas encore d'évaluation

- 2.méthodes de La MaintenanceDocument23 pages2.méthodes de La MaintenanceDON DEVATTIPas encore d'évaluation

- Plan de Maintenance PréventiveDocument6 pagesPlan de Maintenance PréventiveDonald FotsoPas encore d'évaluation

- Tp-2 Pratique Moteur PDFDocument10 pagesTp-2 Pratique Moteur PDFEnzo MarottaPas encore d'évaluation

- Chap1 La Maintenance PDFDocument2 pagesChap1 La Maintenance PDFrazed86Pas encore d'évaluation

- Remplacement RoulementDocument29 pagesRemplacement RoulementGhislain BiboukaPas encore d'évaluation

- 24 - Diaporama Analyse - Vibratoire 01dB PDFDocument140 pages24 - Diaporama Analyse - Vibratoire 01dB PDFDivin Makita100% (1)

- Chap1 La Maintenance PDFDocument2 pagesChap1 La Maintenance PDFCREATION.DESIGN.JEANS100% (1)

- Méthodes de Maintenance - 7174860Document13 pagesMéthodes de Maintenance - 7174860Guy YgalPas encore d'évaluation

- Verin Pneumatique GeneralDocument8 pagesVerin Pneumatique GeneralSeVILLA8Dz100% (1)

- Cours de Maintenance CorrectiveDocument15 pagesCours de Maintenance CorrectiveBenhejjam SalahPas encore d'évaluation

- Étude de La Poussée AxialeDocument5 pagesÉtude de La Poussée Axialechahrazed bngPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 Management Duree Vie EquipementsDocument5 pagesChapitre 2 Management Duree Vie EquipementsSalem Omri100% (1)

- Moteurs LsDocument56 pagesMoteurs LsYEKINI Abdul MadjidPas encore d'évaluation

- Fiabilité, maintenance prédictive et vibration des machinesD'EverandFiabilité, maintenance prédictive et vibration des machinesPas encore d'évaluation

- Maison zéro consommation : Mode d'emploiD'EverandMaison zéro consommation : Mode d'emploiPas encore d'évaluation

- Le Magnetisme Dans Un Moteur ElectriqueDocument8 pagesLe Magnetisme Dans Un Moteur Electriquenajim68Pas encore d'évaluation

- Projet Analyse FonctionnelleDocument102 pagesProjet Analyse Fonctionnellewatsop100% (1)

- Doseuse PondéraleDocument8 pagesDoseuse Pondéralenajim68Pas encore d'évaluation

- FT6-Remplacement ChaudiereDocument3 pagesFT6-Remplacement Chaudierenajim68Pas encore d'évaluation

- Lois de La ThermodynamiqueDocument12 pagesLois de La Thermodynamiquenajim68Pas encore d'évaluation

- La GreffeDocument15 pagesLa Greffenajim68100% (1)

- MecaniqueDocument27 pagesMecaniqueRamzi MansouriPas encore d'évaluation

- Bouture Du FiguierDocument13 pagesBouture Du Figuiernajim68Pas encore d'évaluation

- Fiche de PosteDocument2 pagesFiche de Postenajim68Pas encore d'évaluation

- Fiche de PosteDocument2 pagesFiche de Postenajim68Pas encore d'évaluation

- Cours de Commande Robuste H Infini PDFDocument45 pagesCours de Commande Robuste H Infini PDFHamzaKadPas encore d'évaluation

- Calcul Simplifie Du Reservoir PDFDocument15 pagesCalcul Simplifie Du Reservoir PDFnawramiPas encore d'évaluation

- Calorimétrie - WikipédiaDocument8 pagesCalorimétrie - WikipédiaJames DesulmaPas encore d'évaluation

- Partiel 2011Document3 pagesPartiel 2011Walter B. Casas FigueroaPas encore d'évaluation

- TD Énergie SolaireDocument3 pagesTD Énergie Solaireboussaid nejla100% (1)

- 1998 - 09 - Polynésie - CorrigéDocument5 pages1998 - 09 - Polynésie - CorrigéJérôme EscurePas encore d'évaluation

- Tour de SechageDocument212 pagesTour de SechageRic100% (1)

- 4.1. Convertisseur1Document23 pages4.1. Convertisseur1Omar BarmakiPas encore d'évaluation

- Qualification ElectromécaniqueDocument3 pagesQualification Electromécaniquenawrami100% (2)

- TP2 PDFDocument14 pagesTP2 PDFGhayda SghaierPas encore d'évaluation

- GradientDocument3 pagesGradientrihame92Pas encore d'évaluation

- Réfrégirent R134aDocument8 pagesRéfrégirent R134aWael BadriPas encore d'évaluation

- Ir 2020Document27 pagesIr 2020yacoub Nzoko EllomiPas encore d'évaluation

- TPMDF PDFDocument22 pagesTPMDF PDFNour Eddine Boubeche100% (1)

- Metrologie Generale ReDocument2 pagesMetrologie Generale ReWalid Ben EzzinePas encore d'évaluation

- Serie 1 Fonctions TS2 22 23 OkDocument4 pagesSerie 1 Fonctions TS2 22 23 OkMoussa dialloPas encore d'évaluation

- Composition Mathématique de Claude PtoléméeDocument505 pagesComposition Mathématique de Claude Ptoléméeعبد الخالق الهاشمي العلويPas encore d'évaluation

- Epreuve Bac Blanc 2024 Départemental de L'oueme Mathematiques Serie CDocument2 pagesEpreuve Bac Blanc 2024 Départemental de L'oueme Mathematiques Serie CCéphas KpodanhoPas encore d'évaluation

- 1 - La Chaleur Et Les Changements D'état PhysiqueDocument15 pages1 - La Chaleur Et Les Changements D'état PhysiqueKezmin BiksPas encore d'évaluation

- Série 8 Physique Mouvement D'un SolideDocument4 pagesSérie 8 Physique Mouvement D'un SolideSamou_haa100% (2)

- Bain MarieDocument4 pagesBain MarieMaxence KouessiPas encore d'évaluation

- Les Composantes SymétriquesDocument23 pagesLes Composantes SymétriquesSofiane ChouPas encore d'évaluation