Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

1 Méthodologie Traditionnelle

1 Méthodologie Traditionnelle

Transféré par

Anonymous vgCbHfEp0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

8 vues1 pageTitre original

1 méthodologie traditionnelle.doc

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

8 vues1 page1 Méthodologie Traditionnelle

1 Méthodologie Traditionnelle

Transféré par

Anonymous vgCbHfEpDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 1

Panorama des grands courants méthodologiques dans l'enseignement du

français langue étrangère

La méthodologie traditionnelle

Directement issue de l’enseignement des langues classiques, la méthodologie

traditionnelle, également appelée méthodologie classique ou méthodologie grammaire-

traduction a été largement adoptée dans le 18e et la première moitié du 19e siècle. Beaucoup de

chercheurs considèrent que son utilisation massive a donné lieu à de nombreuses évolutions qui

ont abouti à l'apparition des nouvelles méthodologies modernes.

Cette méthodologie se basait sur la lecture et la traduction de textes littéraires en

langue étrangère, ce qui plaçait donc l’oral au second plan. La langue étrangère était

décortiquée et présentée comme un ensemble de règles grammaticales et d’exceptions, qui

pouvaient être rapprochées de celles de la langue maternelle. L’importance était donnée à la

forme littéraire sur le sens des textes, même si celui-ci n’est pas totalement négligé. Par

conséquent, cette méthodologie affichait une préférence pour la langue soutenue des auteurs

littéraires sur la langue orale de tous les jours. La culture était perçue comme l’ensemble des

œuvres littéraires et artistiques réalisées dans le pays où l’on parle la langue étrangère.

Au 18e siècle, la méthodologie traditionnelle utilisait systématiquement le thème comme

exercice de traduction et la mémorisation de phrases comme technique d’apprentissage de la

langue. La grammaire était enseignée de manière déductive, c'est-à-dire, par la présentation

de la règle, puis on l’appliquait à des cas particuliers sous forme de phrases et d'exercices

répétitifs.

Au 19e siècle, on a pu constater une évolution provoquée par l’introduction de la

version-grammaire dont les pratiques consistaient à découper en parties un texte de la langue

étrangère et le traduire mot à mot dans la langue maternelle. Cette traduction était le point de

départ d’une étude théorique de la grammaire, qui n’occupait plus une place de choix dans

l’apprentissage. Par conséquent, les points grammaticaux étaient abordés dans l'ordre de leur

apparition dans les textes de base.

Etant donné le faible niveau d’intégration didactique que présentait cette méthodologie, le

professeur n’avait pas besoin de manuel, il pouvait en effet choisir lui-même les textes sans

tenir vraiment compte de leurs difficultés grammaticales et lexicales. L’enseignant dominait

entièrement la classe et détenait le savoir et l’autorité, il choisissait les textes et préparait les

exercices, posait les questions et corrigeait les réponses. Ce pouvoir du savoir donna aux

enseignants le titre de « Maître » ou de « Maîtresse ».

La langue utilisée en classe était la langue maternelle et l’interaction se faisait

toujours en sens unique du professeur vers les élèves. L’erreur et l’hésitation étaient

refusées et passibles de punition pour outrage à la langue.

Le vocabulaire était enseigné sous forme de listes de centaines de mots présentés hors

contexte et que l’apprenant devait connaître par cœur. En effet, le sens des mots était

appris à travers sa traduction en langue maternelle. La rigidité de ce système et ses résultats

décevants ont contribué à sa disparition et à l’avènement d’autres théories plus attrayantes pour

les élèves.

Remise en question, la méthodologie traditionnelle coexistera vers la fin du 19e siècle avec

une nouvelle méthodologie.

Vous aimerez peut-être aussi

- Tendances A2 PDFDocument156 pagesTendances A2 PDFimpresionbiblio83% (23)

- Tema 14Document3 pagesTema 14alba enriquez pozoPas encore d'évaluation

- Cuadro de Equivalencias de Las Formas Verbales Francesas y EspañolasDocument3 pagesCuadro de Equivalencias de Las Formas Verbales Francesas y EspañolasCarlos75% (4)

- Le français langue étrangère et seconde: Enseignement et apprentissageD'EverandLe français langue étrangère et seconde: Enseignement et apprentissageÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)

- 02 Peccato Che Sia Peccato (Vocal Score)Document6 pages02 Peccato Che Sia Peccato (Vocal Score)Joana Estebanell MilianPas encore d'évaluation

- Tema 1. Évolution de La Didactique Des Langues. Tendances Actuelles Dans La Didactique Du FLE. L'approche CommunicativeDocument23 pagesTema 1. Évolution de La Didactique Des Langues. Tendances Actuelles Dans La Didactique Du FLE. L'approche CommunicativeEstrella Monteagudo Garro100% (1)

- Les Textes Littéraire en ClasseDocument38 pagesLes Textes Littéraire en ClasseKyo AyonPas encore d'évaluation

- Théme 1 DidactiqueDocument8 pagesThéme 1 DidactiquemartaPas encore d'évaluation

- Le prisme des langues: Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des languesD'EverandLe prisme des langues: Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des languesPas encore d'évaluation

- Les dimensions linguistiques de toutes les matières scolaires: Guide pour l'élaboration des curriculums et pour la formation des enseignantsD'EverandLes dimensions linguistiques de toutes les matières scolaires: Guide pour l'élaboration des curriculums et pour la formation des enseignantsPas encore d'évaluation

- Exposé - Makaton - PrésentationDocument40 pagesExposé - Makaton - PrésentationCoralie Pascard100% (1)

- FR T1 Évolution Didactique Des LanguesDocument30 pagesFR T1 Évolution Didactique Des LanguesMarie Canas100% (1)

- L'Évolution Des MéthodologiesDocument25 pagesL'Évolution Des MéthodologiesAme AngéliquePas encore d'évaluation

- La Méthodologie Traditionnelle DesfesaDocument1 pageLa Méthodologie Traditionnelle DesfesaNelson Aminosse Zavale100% (1)

- 2 Méthodologie Traditionnelle NaturelleDocument3 pages2 Méthodologie Traditionnelle NaturelleAmmari DaliaPas encore d'évaluation

- Didactica Limbii FrancezeDocument94 pagesDidactica Limbii FrancezeRaluca Mădălina Voiculeț100% (1)

- Histoire de La Didactique Du FLEDocument14 pagesHistoire de La Didactique Du FLEsalma100% (1)

- La Méthodologie TraditionnelleDocument7 pagesLa Méthodologie TraditionnelleNelson Aminosse Zavale100% (3)

- Chapitre 4.docx Methodologie D'enseignementDocument13 pagesChapitre 4.docx Methodologie D'enseignementIdriss ALHOUREIBIPas encore d'évaluation

- Chapitre 4.docx Methodologie D'enseignementDocument13 pagesChapitre 4.docx Methodologie D'enseignementIdriss ALHOUREIBIPas encore d'évaluation

- Méthodologie de l’enseignement apprentissage du français-2 (2) (1)(1)Document40 pagesMéthodologie de l’enseignement apprentissage du français-2 (2) (1)(1)Khaoula El BaghdadiPas encore d'évaluation

- Introduction A La DidactiqueDocument13 pagesIntroduction A La DidactiqueQopowcomPas encore d'évaluation

- La Méthode TraditionnelleDocument1 pageLa Méthode Traditionnellenesrine mihPas encore d'évaluation

- 11 Histoire de La Didactique Du Français - Final VersionDocument53 pages11 Histoire de La Didactique Du Français - Final VersionKhalid OurhiouiPas encore d'évaluation

- Méthodes Et MéthodologieDocument8 pagesMéthodes Et MéthodologieARGEMIRO ANTONIO CELESTINO MENDEZPas encore d'évaluation

- Historique de La Didactique Du FleDocument13 pagesHistorique de La Didactique Du FleCecilia Celia100% (3)

- Les Differentes Methodologies en DleDocument9 pagesLes Differentes Methodologies en Dleaymeric mombrunPas encore d'évaluation

- Histoire Des MethodologiesDocument9 pagesHistoire Des Methodologiesdaria popescuPas encore d'évaluation

- Historique Des Methodologie 22Document7 pagesHistorique Des Methodologie 22HasanAtmacaPas encore d'évaluation

- 04 Stoean-MT Revue Dialogues PDFDocument4 pages04 Stoean-MT Revue Dialogues PDFtheo_31Pas encore d'évaluation

- Cours de Didactique Générale S6 2023Document33 pagesCours de Didactique Générale S6 2023Rima HafPas encore d'évaluation

- Les Différentes MéthoDocument9 pagesLes Différentes MéthoBob OntarioPas encore d'évaluation

- Les Méthodologies Primaire S3 (1)Document17 pagesLes Méthodologies Primaire S3 (1)sara14ouisskiPas encore d'évaluation

- Evolution M Ét Hod Ologies FleDocument40 pagesEvolution M Ét Hod Ologies FleNathalie VanVrPas encore d'évaluation

- didactique-résuméDocument11 pagesdidactique-résumérahmounekheira200Pas encore d'évaluation

- La méthodologie direct2Document3 pagesLa méthodologie direct2widaderrednaoui55Pas encore d'évaluation

- L'Approche Stylistique Du Texte Littéraure - The Stylistic Approach To Literary TextsDocument12 pagesL'Approche Stylistique Du Texte Littéraure - The Stylistic Approach To Literary TextsZelda PetitprincePas encore d'évaluation

- 3 Methodologie DirecteDocument2 pages3 Methodologie DirecteAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- Les Différentes MéthodologiesDocument33 pagesLes Différentes MéthodologiesMaya Hs100% (1)

- Evolution MethodologiesdocxDocument16 pagesEvolution MethodologiesdocxIdriss ALHOUREIBIPas encore d'évaluation

- Lecture Interactive Et Compréhension de Lecture en FLE 2012 PDFDocument22 pagesLecture Interactive Et Compréhension de Lecture en FLE 2012 PDFAlejandra Genesta OrozcoPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 La Méthodologie Traditionnelle - Souad-kassim-mohamed.blog4ever.comDocument2 pagesChapitre 2 La Méthodologie Traditionnelle - Souad-kassim-mohamed.blog4ever.comWilson ChilenguePas encore d'évaluation

- Cours 3 Les Méthodologies D'enseignement Des Langues ÉtrangèresDocument16 pagesCours 3 Les Méthodologies D'enseignement Des Langues Étrangèresⵏⵓⵕⴰ ⵣⴻⵢⴷⵉ100% (3)

- Nemouchi Abdel Hak 2Document18 pagesNemouchi Abdel Hak 2daliaPas encore d'évaluation

- L'enseignement de La Grammaire Au Fil Du Temps - Les Métodologies Et Le Fait GrammaticalDocument10 pagesL'enseignement de La Grammaire Au Fil Du Temps - Les Métodologies Et Le Fait GrammaticalValeria DavilaPas encore d'évaluation

- La Traduction PédagogiqueDocument20 pagesLa Traduction PédagogiqueCarlos Sánchez ZaballaPas encore d'évaluation

- Le Mauger Bleu: La Méthodologie TraditionnelleDocument30 pagesLe Mauger Bleu: La Méthodologie TraditionnelleHabib BenabidPas encore d'évaluation

- La Grammaire Traditionnelle-Converti 1Document3 pagesLa Grammaire Traditionnelle-Converti 1Ritedje BouPas encore d'évaluation

- Tema 1Document19 pagesTema 1lukasPas encore d'évaluation

- Cours 1 La Méthodologie TraditionnelleDocument3 pagesCours 1 La Méthodologie TraditionnelleYousri BelgharbiPas encore d'évaluation

- didaqtiqueDocument61 pagesdidaqtiqueZaid ShahidPas encore d'évaluation

- Historique de La Didactique Du FLEDocument10 pagesHistorique de La Didactique Du FLEmambis100% (2)

- Chapitre 4: Les Pricipaux Courants MéthodologiquesDocument1 pageChapitre 4: Les Pricipaux Courants Méthodologiquesoboshousama22Pas encore d'évaluation

- Cours 2 Khaled Hegazi Les MethodologiesDocument29 pagesCours 2 Khaled Hegazi Les Methodologiesmohamed100% (1)

- DL Cours 11Document18 pagesDL Cours 11lombregrisePas encore d'évaluation

- Chularat, Journal Manager, 03-Artwork-LucDocument16 pagesChularat, Journal Manager, 03-Artwork-LucDeliuDianaPas encore d'évaluation

- Cours 2Document2 pagesCours 2张倩Pas encore d'évaluation

- Chapitre 7 La Méthode Grammaire-TraductionDocument16 pagesChapitre 7 La Méthode Grammaire-TraductionDaniela SantosPas encore d'évaluation

- Place Et Importance de Lecrit en Didactique Des LanguesDocument1 pagePlace Et Importance de Lecrit en Didactique Des LanguesFERTYPas encore d'évaluation

- Panorama Des Methodologies Du FLE - 06.11.2022Document32 pagesPanorama Des Methodologies Du FLE - 06.11.2022Amirthsha KarunanidhiPas encore d'évaluation

- Tema 14 de Las Oposiciones Secundaria FrancésDocument14 pagesTema 14 de Las Oposiciones Secundaria FrancésMarta MichansPas encore d'évaluation

- La Méthodologie Directe - Taise NascimentoDocument2 pagesLa Méthodologie Directe - Taise NascimentoTaise PeixotoPas encore d'évaluation

- Méthodologie D'enseignement Apprentissage Du FLEDocument17 pagesMéthodologie D'enseignement Apprentissage Du FLEShirzai HekmatyarPas encore d'évaluation

- Mauger BleuDocument27 pagesMauger BleuAnirudh100% (1)

- Vers Une Grammaire Scientifique Et Didactique en CDocument18 pagesVers Une Grammaire Scientifique Et Didactique en CAndreea SavescuPas encore d'évaluation

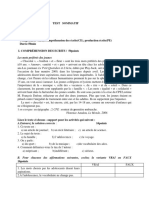

- Test Sommatif X L2Document3 pagesTest Sommatif X L2Anonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- Test Passe Compose IXDocument1 pageTest Passe Compose IXAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- Test Barem Comprehension EcriteDocument6 pagesTest Barem Comprehension EcriteAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- Y Et en MineDocument2 pagesY Et en MineAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- 5 Methodologie Structuro-Globale Audio-Visuelle SGAVDocument1 page5 Methodologie Structuro-Globale Audio-Visuelle SGAVAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- Unite 6 Fraza NegativaDocument1 pageUnite 6 Fraza NegativaAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- Unite 6 La Voix PassiveDocument2 pagesUnite 6 La Voix PassiveAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- 2 Methode NaturelleDocument1 page2 Methode NaturelleAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- Test B2Document2 pagesTest B2Anonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- 8 Perspective ActionnelleDocument3 pages8 Perspective ActionnelleAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- 1 Méthodologie TraditionnelleDocument1 page1 Méthodologie TraditionnelleAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- 7 Methodologie Audio-OraleDocument1 page7 Methodologie Audio-OraleAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- 5 Methodologie Structuro-Globale Audio-Visuelle SGAVDocument1 page5 Methodologie Structuro-Globale Audio-Visuelle SGAVAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- 6 Approche CommunicativeDocument2 pages6 Approche CommunicativeAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- 3 Methodologie DirecteDocument2 pages3 Methodologie DirecteAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- 7 Methodologie Audio-OraleDocument1 page7 Methodologie Audio-OraleAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation

- Marie-Josèphe Berchoud-Le Style Et Ses Pièges-Archipoche (2011) PDFDocument253 pagesMarie-Josèphe Berchoud-Le Style Et Ses Pièges-Archipoche (2011) PDFbezzinado75% (4)

- CFEE BLANC 2014 CORRIGÉ LANGUE ET COMMUNICATION CONTRÔLE DES COMPÉTENCESDocument2 pagesCFEE BLANC 2014 CORRIGÉ LANGUE ET COMMUNICATION CONTRÔLE DES COMPÉTENCESbdjigo82Pas encore d'évaluation

- Grammaire Du Turc, Édition 1999 (Bernard Golstein)Document269 pagesGrammaire Du Turc, Édition 1999 (Bernard Golstein)Lenowel985Pas encore d'évaluation

- La Concordance Des Temps 19-20Document2 pagesLa Concordance Des Temps 19-20Alle DjoPas encore d'évaluation

- Francais 5eDocument2 pagesFrancais 5eciscorane8010Pas encore d'évaluation

- DIDACT - Dissertation - Épreuve Uniforme de FrançaisDocument32 pagesDIDACT - Dissertation - Épreuve Uniforme de FrançaispetarPas encore d'évaluation

- La Concordance Des Temps A Lindicatif Exercice Grammatical Feuille Dexercices - 35317Document2 pagesLa Concordance Des Temps A Lindicatif Exercice Grammatical Feuille Dexercices - 35317Marius IulianPas encore d'évaluation

- Cours TTULA DissertationDocument10 pagesCours TTULA Dissertationabassimahmoud112Pas encore d'évaluation

- Evaluation Fluence CE2Document1 pageEvaluation Fluence CE2marine100% (1)

- Les PropositionsDocument2 pagesLes PropositionsChoupinetttePas encore d'évaluation

- Synthèse: SynthèseDocument1 pageSynthèse: SynthèseSUGAR LIBRARYPas encore d'évaluation

- Français Support 1Document37 pagesFrançais Support 1Auxaï AmetepePas encore d'évaluation

- Evaluation 4AM Ressources Et Préparation À L'écrit ZADIDocument1 pageEvaluation 4AM Ressources Et Préparation À L'écrit ZADIHafsafofolle HafsaPas encore d'évaluation

- EPI TD1CorrectionDocument2 pagesEPI TD1CorrectionDoucson Seydou Fily Mallé100% (1)

- 2020 Evaluation-P1-S-3-4amDocument2 pages2020 Evaluation-P1-S-3-4amحمزة خذيرPas encore d'évaluation

- Les Types de PhrasesDocument18 pagesLes Types de PhrasesNurul AiniPas encore d'évaluation

- Pro Non Ciati OnDocument145 pagesPro Non Ciati OnDieudonne Mouketou-TarazewiczPas encore d'évaluation

- Les Temps Du RécitDocument1 pageLes Temps Du RécitdorinePas encore d'évaluation

- Cours de PonctuationDocument3 pagesCours de PonctuationElfa 229Pas encore d'évaluation

- Grammaire Pour Tous-1-2Document173 pagesGrammaire Pour Tous-1-2Dana Paula RaşogaPas encore d'évaluation

- Jouer Avec Les Verbes Activites Ludiques Dictionnaire Visuel Exercice GR 42988Document3 pagesJouer Avec Les Verbes Activites Ludiques Dictionnaire Visuel Exercice GR 42988Hamid BenPas encore d'évaluation

- Corrigé Type 1as TcsDocument3 pagesCorrigé Type 1as TcsImen AchourPas encore d'évaluation

- Cours Complet de Grammaire Anglaise AvecDocument8 pagesCours Complet de Grammaire Anglaise AvecKhaled HaddadPas encore d'évaluation

- Sarasate - Zigeunerweisen PianoDocument11 pagesSarasate - Zigeunerweisen PianoÜrmös LászlóPas encore d'évaluation

- Les Voayelles NasalesDocument2 pagesLes Voayelles NasalesHajar AlamiPas encore d'évaluation