Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Étude de Zone, D'apollinaire

Étude de Zone, D'apollinaire

Transféré par

MachinTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Étude de Zone, D'apollinaire

Étude de Zone, D'apollinaire

Transféré par

MachinDroits d'auteur :

Formats disponibles

Texte 1 - Zone

Apollinaire est le chef de l’avant-garde artistique : l’Esprit nouveau. Il met ainsi en œuvre sa nouveauté dans Alcools, un recueil

composite, qui préconise la modernité pour ses textes et par sa forme. « Zone » a été publié avant Alcools, en 1912. C’est un

poème liminaire, c'est-à-dire le premier du recueil ; c’est une place stratégique car il est le plus représentatif de son esthétisme.

« Zone » nous met sur un monde urbain, comme Baudelaire et Rimbaud (p.250-251).

Est-ce qu’on peut lire ce texte comme un Art poétique ?

Les éléments de la modernité sont évoqués avec la vie urbaine (La « Tour Eiffel » (v.2) est le symbole de la modernité). Le

deuxième vers est isolé pour être mis en valeur : avant et après ce vers, le poète évoque le passé ; il est donc isolé de la tradition

grâce à la typographie.

Le poète évoque le Pape Pie X, qui a béni un avion de chasse d’André Beaumont, pour distinguer la modernité des avions avec la

religion. On retrouve surtout la modernité dans les éléments de la vie quotidienne, avec une mosaïque visuelle et sonore : on a

une vision « kaléidoscope » (= jeu du XXème s. qui décompose la lumière).

« Zone « se situe le matin, car c’est le moment où tout se met en place dans la ville : tout commence, une nouvelle ère s’ouvre,

consacrée à la vie urbaine et à la modernité.

La deuxième personne du singulier suppose un dialogue : il s’adresse au Pape, à Paris, à d’autres poètes et à lui-même. La 1 ère

personne exprime donc les sentiments du poète et la 2ème s’adresse à lui-même, c’est le lyrisme d’Apollinaire. Ce dédoublement

est en fait politique, car Apollinaire confesse ses idées révolutionnaires en utilisant le « tu », moins brutal que le « je ».

Mais tout cela reste une hypothèse car à cette époque, on a un trouble du poète (Pour Rimbaud, « Je est un autre »). Mais on

retrouve les origines et la biographie d’Apollinaire dans « Zone », ce qui confirme que le « tu » s’adresse au poète.

Au départ, Apollinaire a eu la volonté de nommer son poème « cris », en référence au bruit de la rue et à sa volonté de confesser

sa révolte. Mais au contraire, le titre « Zone » est intriguant : ce mot vient de « zoner », qui désigne une ceinture (les latins

l’utilisait pour désigner un tour du cou en pierres précieuses) ; Zone est ainsi associé au cercle. Au début du XX ème s., la « zone »

désigne les faubourgs pauvres autour de Paris.

Ainsi, pour Apollinaire, ce mot désigne la déambulation circulaire dans tout Paris (on a une inspiration moderne, industrielle et

violente). Le titre du recueil est inscrit dans Zone.

Du point de vue formel, on a un blanc typographique qui joue avec l’espace, pas de régularité de vers ni de mètres réguliers : on

a donc des vers libres (Mis à part le 1er vers, qui est un alexandrin). Ce premier vers est surprenant car il coupe avec la

modernité : Apollinaire refuse la tradition mais utilise l’alexandrin ou le décasyllabe.

Il fait des échos sonores et des assonances ; on a également un calembour (gercées / Jersey). Il fait des syntaxes

incompréhensibles. Il a recours a des images, des expressions indirectes :

« Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin »

« bêle » = belle, c’est un symbole

Métaphore : c’est une bergère car elle se trouve sur les berges

Paronomase : ce jeu de mot repose sur une homonymie

Il s’agit là d’une métaphore in-absentia, qui casse l’équivalent entre le comparé et le comparant.

La modernité refuse donc la modernité, Apollinaire refuse la tradition mais la remplace par une autre forme de tradition.

Soleil cou coupé :

Le soleil est ici exécuté ; Apollinaire est associé à Apollon, le dieu du soleil et de la poésie. Le matin ouvre une nouvelle ère. Le

texte s’ouvre sur un refus avec la métaphore in-absentia et termine par la condamnation à mort de la poésie ancienne,

représentée par le soleil. Cette métaphore signifie ainsi que l’on commence une nouvelle ère de la poésie.

Le poème se termine donc par de la violence.

Dans ce poème, on a :

- une déambulation

- une tension entre modernité et tradition

- une inspiration et un lyrisme moderne

- des figures de styles modernes

- la technique du collage (vision kaléidoscope)

Vous aimerez peut-être aussi

- EXPLICATION LINÉAIRE CharogneDocument3 pagesEXPLICATION LINÉAIRE CharogneLaurence CROSPas encore d'évaluation

- 1ret Texte2 Ménalque ExplicationDocument3 pages1ret Texte2 Ménalque Explicationvictor.cisloniePas encore d'évaluation

- La JetéeDocument3 pagesLa JetéeLucía100% (1)

- Bajazet de Jean Racine (Analyse de l'œuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandBajazet de Jean Racine (Analyse de l'œuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation

- T3 - J'ai Tant Rêvé de ToiDocument5 pagesT3 - J'ai Tant Rêvé de ToiClémentine BRUGUEROLLEPas encore d'évaluation

- Modernité Correction v2Document3 pagesModernité Correction v2Camille CarePas encore d'évaluation

- Les Fleurs du mal, « Correspondances », Charles Baudelaire: Commentaire de texteD'EverandLes Fleurs du mal, « Correspondances », Charles Baudelaire: Commentaire de texteÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Lienhart-Humbert - Tome IIDocument80 pagesLienhart-Humbert - Tome IIapi-3716403100% (3)

- K 1. Le Héros RomantiqueDocument2 pagesK 1. Le Héros Romantiqueamelas5272Pas encore d'évaluation

- Claude GUEUX Passage 1 Incipit CorrectionDocument1 pageClaude GUEUX Passage 1 Incipit CorrectionAhmed Elharrar100% (2)

- La Modernité PoétiqueDocument2 pagesLa Modernité PoétiqueEmina GanićPas encore d'évaluation

- AL N°1 ZoneDocument6 pagesAL N°1 ZoneAbdellah el bouayadiPas encore d'évaluation

- Dissertation Modernité PoétiqueDocument5 pagesDissertation Modernité PoétiqueHugo MAIGRETPas encore d'évaluation

- Analyse Automne MaladeDocument6 pagesAnalyse Automne Maladeem adPas encore d'évaluation

- Correction Lecture Linéaire Zone Rédigée 4Document3 pagesCorrection Lecture Linéaire Zone Rédigée 4syadPas encore d'évaluation

- À la lumière d'hiver de Philippe Jaccottet (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandÀ la lumière d'hiver de Philippe Jaccottet (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation

- Fables, La Cour Du LionDocument3 pagesFables, La Cour Du LionEthan PlenkPas encore d'évaluation

- Étude L'amour Dans Les Odes de Pierre RonsardDocument8 pagesÉtude L'amour Dans Les Odes de Pierre Ronsardbeebac2009Pas encore d'évaluation

- Les Animaux Malades de La PesteDocument12 pagesLes Animaux Malades de La PestenadahammoudPas encore d'évaluation

- 2 EAF2 Ma Boheme Questions CorrectionDocument3 pages2 EAF2 Ma Boheme Questions Correctionelsagril02Pas encore d'évaluation

- L'ennemiDocument4 pagesL'ennemiAlexPas encore d'évaluation

- Ma BohèmeDocument5 pagesMa BohèmecolasadlerlilianPas encore d'évaluation

- Le Cours Sur Les Fleurs Du MalDocument12 pagesLe Cours Sur Les Fleurs Du MalManon BachelezPas encore d'évaluation

- EL N°9 Candide Le Nègre de Surinam VoltaireDocument2 pagesEL N°9 Candide Le Nègre de Surinam VoltaireMylo Saint-eloiPas encore d'évaluation

- AL - CORNEILLE - L'Illusion Comique - V, 5Document4 pagesAL - CORNEILLE - L'Illusion Comique - V, 5carolephilippe11Pas encore d'évaluation

- Explicatin Lineaire Le Vin Des ChiffonniersDocument5 pagesExplicatin Lineaire Le Vin Des ChiffonniersInes PuignanPas encore d'évaluation

- Hymne A La Beaute Fiche Revision PREMIEREDocument2 pagesHymne A La Beaute Fiche Revision PREMIEREMaud RoetingPas encore d'évaluation

- Les Tropismes SarrauteDocument10 pagesLes Tropismes SarrauteMihaiPas encore d'évaluation

- 2queneau LA-GZ SAD11Document5 pages2queneau LA-GZ SAD11Ane KatePas encore d'évaluation

- Marivaux L Ile Des EsclavesDocument2 pagesMarivaux L Ile Des EsclavesoumsouleimPas encore d'évaluation

- l' Achimie Poétique Synthèse + Sujet Commentaire Et Dissertation-1Document3 pagesl' Achimie Poétique Synthèse + Sujet Commentaire Et Dissertation-1MIMI RMPas encore d'évaluation

- Une Étude D'un Sonnet de Philippe Jaccottet - Sois Tranquille, Cela ViendraDocument6 pagesUne Étude D'un Sonnet de Philippe Jaccottet - Sois Tranquille, Cela Viendrabeebac2009Pas encore d'évaluation

- Francaisprog 1 2023 24Document1 pageFrancaisprog 1 2023 24F.B.I Des GratteursPas encore d'évaluation

- LA Les Animaux Malades de La Peste-2Document8 pagesLA Les Animaux Malades de La Peste-2Leo LemanPas encore d'évaluation

- Analyse Linéaire Roman de RimbaudDocument3 pagesAnalyse Linéaire Roman de Rimbaudroyromary3Pas encore d'évaluation

- Les Animaux Malades de La PesteDocument3 pagesLes Animaux Malades de La PesteDjamila Mokri Sekkai100% (1)

- Dissertation Les Fleurs Du Mal Mareschal RomaneDocument2 pagesDissertation Les Fleurs Du Mal Mareschal Romanenaboussy inass100% (1)

- Mes Forêts Sont Des Bêtes Qui Attendent La Nuit Dorion AnalyseDocument5 pagesMes Forêts Sont Des Bêtes Qui Attendent La Nuit Dorion Analysesaskia.velasquezPas encore d'évaluation

- Explication LinéaireDocument6 pagesExplication Linéairejohayna9545babilPas encore d'évaluation

- ANALYSE Blaise Cendrars Extrait de La Prose Du Transsibérien Et de La Petite Jehanne de FranceDocument5 pagesANALYSE Blaise Cendrars Extrait de La Prose Du Transsibérien Et de La Petite Jehanne de Francesonia l'hôtePas encore d'évaluation

- RuyblasDocument18 pagesRuyblasparadise2419860% (1)

- Pronominaux Chez Du BellayDocument1 pagePronominaux Chez Du BellaylyblancPas encore d'évaluation

- Sido Texte 5Document2 pagesSido Texte 5wennamanyPas encore d'évaluation

- "Aube" de Rimbaud, CommentaireDocument13 pages"Aube" de Rimbaud, CommentaireManuel PhillipsPas encore d'évaluation

- ANDRÉE CHEDID. RythmesDocument20 pagesANDRÉE CHEDID. RythmesÉlésiorPas encore d'évaluation

- Une Charogne 2Document9 pagesUne Charogne 2Adèle Dutertre100% (1)

- Fiche MADAME BOVARY FLAUBERTDocument4 pagesFiche MADAME BOVARY FLAUBERTAsmaa AssoumaPas encore d'évaluation

- Correspondance SDocument8 pagesCorrespondance SMarconnetPas encore d'évaluation

- 1re Francais La Bruyere Caracteres V X La Comedie SocialeDocument2 pages1re Francais La Bruyere Caracteres V X La Comedie Socialepierre caillouPas encore d'évaluation

- Fiche AlcoolsDocument15 pagesFiche AlcoolsFrédéric VieiraPas encore d'évaluation

- Lagarce Partie2 Scène 1Document3 pagesLagarce Partie2 Scène 1nuggettbarbeucPas encore d'évaluation

- Cahiers de Douai, Arthur Rimbaud, 1919.: Etude Linéaire de Ma BohêmeDocument4 pagesCahiers de Douai, Arthur Rimbaud, 1919.: Etude Linéaire de Ma BohêmeessertaizeemmaPas encore d'évaluation

- Sequence 2 - Dom JuanDocument9 pagesSequence 2 - Dom JuanFlorian MassonPas encore d'évaluation

- Commenatire de Texte VerhaeerenDocument4 pagesCommenatire de Texte Verhaeerenleboss23jordanPas encore d'évaluation

- Dissertation Fleur Du MalDocument2 pagesDissertation Fleur Du MalOsCaRPas encore d'évaluation

- AubeDocument4 pagesAubeGonçalvesPas encore d'évaluation

- Copie de VENUS ANADYOMENEDocument4 pagesCopie de VENUS ANADYOMENEIvoPas encore d'évaluation

- Texte 5Document3 pagesTexte 5TitiPas encore d'évaluation

- Analyse de Le Parfum de Patrick Süskind OkDocument3 pagesAnalyse de Le Parfum de Patrick Süskind Okdowin21100% (1)

- Explication Linéaire Du Texte 7Document3 pagesExplication Linéaire Du Texte 7el sezPas encore d'évaluation

- FM 1gm 2018Document3 pagesFM 1gm 2018violette cukierPas encore d'évaluation

- Dom Juan, Acte 1 Scène 2 - Profession de Foi D'un SéducteurDocument49 pagesDom Juan, Acte 1 Scène 2 - Profession de Foi D'un SéducteurNelsonPas encore d'évaluation

- Analyse CorrespondancesDocument4 pagesAnalyse CorrespondancesGabriela Ardila ChaussePas encore d'évaluation

- Texte Écho M PROUSTDocument1 pageTexte Écho M PROUSTlyblancPas encore d'évaluation

- Geek Junior 28Document32 pagesGeek Junior 28CDRSEPas encore d'évaluation

- Dissertation RomanDocument2 pagesDissertation RomanHugo MAIGRETPas encore d'évaluation

- Dissertation: Alcools de ApollinaireDocument2 pagesDissertation: Alcools de ApollinaireEdwina SekkoPas encore d'évaluation

- Dissertation FrançaisDocument2 pagesDissertation FrançaisRuth OssinondePas encore d'évaluation

- Reformateurs Et UtopiesDocument6 pagesReformateurs Et UtopiesTimon AliPas encore d'évaluation

- Art Langage 2024Document6 pagesArt Langage 2024Ella EttisPas encore d'évaluation

- L'utopieDocument10 pagesL'utopieAhmed FirachinePas encore d'évaluation

- StylistiqueDocument122 pagesStylistiqueilham proPas encore d'évaluation

- Correction Questionnaire UlysseDocument2 pagesCorrection Questionnaire Ulyssesiheme bahiPas encore d'évaluation

- Barthes, Introduction À L'analyse Structurale Des RécitsDocument28 pagesBarthes, Introduction À L'analyse Structurale Des Récitsmaxhina100% (1)

- Ma PhilosophieDocument4 pagesMa PhilosophieAmina OusaidPas encore d'évaluation

- La Fiche de LectureDocument5 pagesLa Fiche de LectureStormPas encore d'évaluation

- Rédiger Une Partie de Commentaire (Senghor)Document2 pagesRédiger Une Partie de Commentaire (Senghor)Argent BoobaPas encore d'évaluation

- Pascale Leray 22septembreDocument8 pagesPascale Leray 22septembreeminesasPas encore d'évaluation

- BBCorrige Femme2018Document17 pagesBBCorrige Femme2018hylansalles137Pas encore d'évaluation

- Bibliothquedel 216 V 217 EcolDocument492 pagesBibliothquedel 216 V 217 EcolCody ReinhardPas encore d'évaluation

- Chat DoscDocument31 pagesChat DosccPas encore d'évaluation

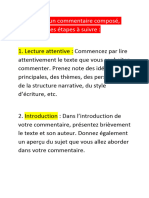

- Pour Écrire Un Commentaire ComposéDocument8 pagesPour Écrire Un Commentaire ComposéHamid EslimaniPas encore d'évaluation

- L'Art Du Livre À L'imprimerie (... ) Blanchot Raymond Bpt6k6457299jDocument284 pagesL'Art Du Livre À L'imprimerie (... ) Blanchot Raymond Bpt6k6457299jAlexandre KerestesPas encore d'évaluation

- Document Corrigé2Document102 pagesDocument Corrigé2VOISINPas encore d'évaluation

- Guides de Préparation Du Mémoire Et de La Soutenance 1 PDFDocument17 pagesGuides de Préparation Du Mémoire Et de La Soutenance 1 PDFmannouwPas encore d'évaluation

- Methodologie de La Recherche Documentaire en Droit JurisguideDocument7 pagesMethodologie de La Recherche Documentaire en Droit Jurisguidenaiima senouPas encore d'évaluation

- Modele Rapport PFEDocument20 pagesModele Rapport PFEMariem Ben KamelPas encore d'évaluation

- Vingt Belles Filles de La Garde Reçurent Candide Et Cacambo À La Descente Du CarrosseDocument1 pageVingt Belles Filles de La Garde Reçurent Candide Et Cacambo À La Descente Du CarrosseYoussef El HabachiPas encore d'évaluation

- Cluedo DuneDocument8 pagesCluedo DunejeepeePas encore d'évaluation

- ELEB - MONIQUE - Architecture Domestique Et Mentalites - Reflexions Sur Les Methodes Et Les Sources PDFDocument145 pagesELEB - MONIQUE - Architecture Domestique Et Mentalites - Reflexions Sur Les Methodes Et Les Sources PDFpablopaezgPas encore d'évaluation