Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Univers DJ BM KHM

Univers DJ BM KHM

Transféré par

Se FarTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Univers DJ BM KHM

Univers DJ BM KHM

Transféré par

Se FarDroits d'auteur :

Formats disponibles

Université Djilali BOUNAAMA – Khemis Miliana

Faculté des lettres et des langues

Département de langue française

Traduction et interprétariat

3éme année - Langue française Enseignante : Mme BOUDEHANE Année universitaire 2019- 2020

Groupes : 01, 02 et 03 Semestre 2

Chapitre 2

Cours 3

La théorie interprétative en traduction

La Théorie interprétative, ou Théorie du sens, que l’on appelle aussi parfois Théorie

de l’École de Paris, repose sur un principe essentiel : la traduction n’est pas un travail sur la langue,

sur les mots, c’est un travail sur le message, sur le sens.

Qu’il s’agisse de traduction orale ou écrite, littéraire ou technique, l’opération traduisante comporte

toujours deux volets : COMPRENDRE et DIRE.

Il s’agit de déverbaliser, après avoir compris, puis de reformuler ou ré-exprimer, et le grand mérite

de Danica Seleskovitch et de Marianne Lederer, qui ont établi et défendu ardemment cette théorie,

est d’avoir démontré à quel point ce processus est, non seulement important, mais également naturel.

Ces deux phases nécessitent évidemment, pour le traducteur, la possession d’un certain savoir :

la connaissance de la langue du texte, la compréhension du sujet, la maîtrise de la langue de

rédaction, mais aussi une méthode, des réflexes bien éduqués, qui vont lui permettre d’adopter à

l’égard du texte l’attitude qui aboutira au meilleur résultat par la recherche d’équivalences, sans se

laisser enfermer dans les simples correspondances.

Pour la Théorie du sens, il s’agit de déverbaliser, après avoir compris, puis de reformuler

ou ré-exprimer, et le plus grand mérite de Danica Seleskovitch et de Marianne Lederer est d’avoir

démontré à quel point ce processus est non seulement important, mais également naturel.

De même, l’opération traduisante, qu’elle soit orale ou écrite, comporte deux « mouvements » :

COMPRENDRE et DIRE.

Il est bien évident que ces deux phases nécessitent la possession d’un certain savoir : la connaissance

de la langue du texte, la compréhension du sujet, la maîtrise de la langue de rédaction.

Pour le sujet, une compréhension générale est presque toujours suffisante, ou alors la capacité à

approfondir son savoir, pour comprendre le sujet traité. Pas besoin, dans la quasi-totalité des cas,

d’être ingénieur pour faire un bon traducteur : on ne nous demande pas de construire l’objet à

expliquer, mais simplement de comprendre comment il fonctionne.

Jusque-là, donc, tout est clair ; mais il faut aussi ce que nous appelons la méthode, le métier : des

réflexes bien éduqués, qui vont permettre au traducteur de se prémunir contre les mauvaises

surprises, et de se doter des moyens de donner le meilleur résultat.

Vous aimerez peut-être aussi

- Coquelicot. Français. Collection CM2. Guide PédagogiqueDocument11 pagesCoquelicot. Français. Collection CM2. Guide Pédagogiqueelqars75% (12)

- Harapi - Romancë Lab+ & Valle Xh. Pno & OrkDocument6 pagesHarapi - Romancë Lab+ & Valle Xh. Pno & OrkJenny SoulkoukiPas encore d'évaluation

- Exposé Pédagogie de La TraductionDocument18 pagesExposé Pédagogie de La TraductionBoujemaa RbiiPas encore d'évaluation

- Théme 1 DidactiqueDocument8 pagesThéme 1 DidactiquemartaPas encore d'évaluation

- Traduction Et Didactique Des Langues TypologiesDocument35 pagesTraduction Et Didactique Des Langues TypologiesBalota Ioana-Roxana100% (1)

- Université DJ BMDocument2 pagesUniversité DJ BMSe FarPas encore d'évaluation

- TRADUCTION Le Mécanisme Du Processus de TraductionDocument11 pagesTRADUCTION Le Mécanisme Du Processus de TraductionSamuel SPas encore d'évaluation

- Pourquoi La TraductionDocument4 pagesPourquoi La TraductionHashas2022Pas encore d'évaluation

- La Théorie Du Sens Et La Traduction Des Facteurs CulturelsDocument31 pagesLa Théorie Du Sens Et La Traduction Des Facteurs CulturelsJenny Garcia100% (1)

- Interpreter TraduireDocument3 pagesInterpreter TraduireADONIS MI100% (1)

- L'Impact de La Remédiation Dans l'EnseignementApprentissageDocument94 pagesL'Impact de La Remédiation Dans l'EnseignementApprentissagesamira boudefaaPas encore d'évaluation

- Analyse de Compréhension ÉcriteDocument11 pagesAnalyse de Compréhension ÉcriteRaja Rajan GPas encore d'évaluation

- L'approche Interpretative Dans La Traduction Vers Une Langue Etrangere, (Mi Kyung Choi)Document16 pagesL'approche Interpretative Dans La Traduction Vers Une Langue Etrangere, (Mi Kyung Choi)КристинаPas encore d'évaluation

- Théorie InterprétativeDocument10 pagesThéorie InterprétativeAnonymous YJ3z00Pas encore d'évaluation

- Sujet 3Document4 pagesSujet 3rocioPas encore d'évaluation

- Enseignement de la traduction et traduction dans l'enseignementD'EverandEnseignement de la traduction et traduction dans l'enseignementPas encore d'évaluation

- Problematique de La Production OraleDocument10 pagesProblematique de La Production OraleGeta GutanuPas encore d'évaluation

- Historique Des Methodologie 22Document7 pagesHistorique Des Methodologie 22HasanAtmacaPas encore d'évaluation

- Traduction 01Document23 pagesTraduction 01adelkamelPas encore d'évaluation

- La Truduction Dans Le FLEDocument58 pagesLa Truduction Dans Le FLEDesiderata JuliusPas encore d'évaluation

- Le Mecanisme Du Processus Du TraducteurDocument11 pagesLe Mecanisme Du Processus Du TraducteursavciucynnaPas encore d'évaluation

- Méthodologie D'enseignement Apprentissage Du FLEDocument17 pagesMéthodologie D'enseignement Apprentissage Du FLEShirzai HekmatyarPas encore d'évaluation

- Analyse Du Discours Et Didactique Des LEDocument7 pagesAnalyse Du Discours Et Didactique Des LEt tPas encore d'évaluation

- Traduction Didactique Vs Traduction ProfessionnelleDocument10 pagesTraduction Didactique Vs Traduction ProfessionnelleBalota Ioana-RoxanaPas encore d'évaluation

- Al-Attrache R IntroductionDocument35 pagesAl-Attrache R IntroductionsarahPas encore d'évaluation

- Différentes Méthodologies D'enseignement Des LanguesDocument52 pagesDifférentes Méthodologies D'enseignement Des LanguesCinthia Rosiana Sanches semedoPas encore d'évaluation

- DisertatieDocument44 pagesDisertatieRaresPas encore d'évaluation

- Referentiel 3e VersionDocument421 pagesReferentiel 3e VersionyudiPas encore d'évaluation

- Project 2024 DKF (Automaticamente)Document10 pagesProject 2024 DKF (Automaticamente)Dulcida PereiraPas encore d'évaluation

- RA19 Lycee GT 2-1 FRA Etude-Langue-Presentation 1179987Document4 pagesRA19 Lycee GT 2-1 FRA Etude-Langue-Presentation 1179987ANDRIANTSEHENO RASOAMAHARO Hary HenintsoaPas encore d'évaluation

- Cours de Eoe-1Document51 pagesCours de Eoe-1timotheenvenidagbengbasaPas encore d'évaluation

- Argument Si Plan 1Document4 pagesArgument Si Plan 1vyo_vil5405Pas encore d'évaluation

- فر306 - التعبير الشفهي والتحريريDocument51 pagesفر306 - التعبير الشفهي والتحريريحن انPas encore d'évaluation

- L'emploi Du Mode Dans La Proposition Subordonnée Complétive Dans Une Classe Du FLEDocument169 pagesL'emploi Du Mode Dans La Proposition Subordonnée Complétive Dans Une Classe Du FLEEl Mehdi TaibiPas encore d'évaluation

- 1 PBDocument14 pages1 PBLudmila GatmanPas encore d'évaluation

- Cours 1 La Méthodologie TraditionnelleDocument3 pagesCours 1 La Méthodologie TraditionnelleYousri BelgharbiPas encore d'évaluation

- Semestre 4 Cours 1Document16 pagesSemestre 4 Cours 1dja maiPas encore d'évaluation

- Lecture Interactive Et Compréhension de Lecture en FLE 2012 PDFDocument22 pagesLecture Interactive Et Compréhension de Lecture en FLE 2012 PDFAlejandra Genesta OrozcoPas encore d'évaluation

- Cours DAEFLE CNED (2015) Didactique 4Document5 pagesCours DAEFLE CNED (2015) Didactique 4nic.bra.Pas encore d'évaluation

- La Mediation Et La TraductionDocument2 pagesLa Mediation Et La TraductionDr-Antar AbdelazimPas encore d'évaluation

- Enseignements Communs Français 2ndeDocument20 pagesEnseignements Communs Français 2ndestanic jeremyPas encore d'évaluation

- Pourquoi 5 Edition DInterpreter Pour TraDocument16 pagesPourquoi 5 Edition DInterpreter Pour TraRita LalindaPas encore d'évaluation

- Le Cours de Lanalyse Du Discours en PDFDocument21 pagesLe Cours de Lanalyse Du Discours en PDFImeneBelPas encore d'évaluation

- 11 Théodorine NTO AMVANE pp131 144 OkDocument14 pages11 Théodorine NTO AMVANE pp131 144 OkRihab ZerPas encore d'évaluation

- Recherche Documentaire-TheorieDocument8 pagesRecherche Documentaire-TheorieseconbbPas encore d'évaluation

- PDF Blanchet Didac-Part1Document16 pagesPDF Blanchet Didac-Part1jirehikoliPas encore d'évaluation

- L'écrit Entre Compréhension Et ProductionDocument16 pagesL'écrit Entre Compréhension Et ProductionNasra LgsaibiPas encore d'évaluation

- Les Difficultés de L'oralDocument40 pagesLes Difficultés de L'oralسعيد الموكي100% (2)

- Etude de La Ponctuation Dans Les Productions Écrites Cas Des Apprenants de La 3AM de L'école SABRO Slimane À NoumerateDocument90 pagesEtude de La Ponctuation Dans Les Productions Écrites Cas Des Apprenants de La 3AM de L'école SABRO Slimane À Noumeratekhalil RebbaliPas encore d'évaluation

- Thèse Didactique de Textes LittérairesDocument330 pagesThèse Didactique de Textes LittérairesSemiotista0118100% (2)

- L'erreur LexicaleDocument34 pagesL'erreur Lexicaleجمال زركيPas encore d'évaluation

- 9782804189174Document22 pages9782804189174zigobas0% (1)

- Cours1 Dintroduction - Grammaire Textuelle-1Document11 pagesCours1 Dintroduction - Grammaire Textuelle-1AYA BENJELLOUNPas encore d'évaluation

- Dezvoltarea Competentei de Intelegere Si Exprimare OralaDocument18 pagesDezvoltarea Competentei de Intelegere Si Exprimare OralaAndreea P-bPas encore d'évaluation

- Didactique, Cours 2Document2 pagesDidactique, Cours 2Kim Hye RinPas encore d'évaluation

- Etude Doc VocabulaireDocument66 pagesEtude Doc Vocabulaireabdeddaimlamia1Pas encore d'évaluation

- 3a Traduction - Didactique - Vs - Traduction - Prof J Delisle-1Document15 pages3a Traduction - Didactique - Vs - Traduction - Prof J Delisle-1ADONIS MIPas encore d'évaluation

- La Traductologie Et Les Cours de TraductDocument14 pagesLa Traductologie Et Les Cours de TraductLeo MerlinPas encore d'évaluation

- Initiation À La Traduction Ait Melloul BARRADocument12 pagesInitiation À La Traduction Ait Melloul BARRAHamid EslimaniPas encore d'évaluation

- Cours 5 Lapproche CommunicativeDocument2 pagesCours 5 Lapproche CommunicativeKim Hye RinPas encore d'évaluation

- 01 Programmes 2de 1ereDocument18 pages01 Programmes 2de 1ereSara RaradiPas encore d'évaluation

- La Formation à la traduction professionnelleD'EverandLa Formation à la traduction professionnelleGeneviève MareschalePas encore d'évaluation

- Manuel ExorcisteDocument13 pagesManuel ExorcisteSamuel YoukPas encore d'évaluation

- Le Francais en Perspective 8Document240 pagesLe Francais en Perspective 8VeronicaPas encore d'évaluation

- Verbe PronominalDocument3 pagesVerbe PronominalmisschipPas encore d'évaluation

- Communication InterpersonnelleDocument209 pagesCommunication InterpersonnelleYacineFreindsPas encore d'évaluation

- Notes de Fracais 3e 4e, Palier Ii 2024Document14 pagesNotes de Fracais 3e 4e, Palier Ii 2024bp168Pas encore d'évaluation

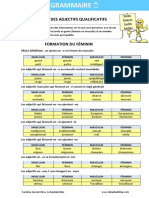

- TEORIJAles Adjectifs Formation Et Emploi1Document4 pagesTEORIJAles Adjectifs Formation Et Emploi1Amila OmanovicPas encore d'évaluation

- Husserl PDFDocument211 pagesHusserl PDFnicomakhosPas encore d'évaluation

- Aelectricite AutoDocument111 pagesAelectricite AutoNakpane SonhayePas encore d'évaluation

- Comment Conjuguer Le Verbe Être en AnglaisDocument2 pagesComment Conjuguer Le Verbe Être en AnglaisAmine BoubakeurPas encore d'évaluation

- La Phrase ComplexeDocument2 pagesLa Phrase ComplexeCHATERPas encore d'évaluation

- BUENO ES ALABAR ANDINO - TromboneDocument1 pageBUENO ES ALABAR ANDINO - TromboneDaniel RajoPas encore d'évaluation

- Amparo Mir PDFDocument55 pagesAmparo Mir PDFNelson D'WilliamsPas encore d'évaluation

- A Propos de La Restauration Des RituelsDocument15 pagesA Propos de La Restauration Des RituelsCesar Palacios100% (2)

- Notre Pere NigerDocument2 pagesNotre Pere NigerJohn MoraPas encore d'évaluation

- Le Temps en Contrôle de Gestion (PDFDrive)Document422 pagesLe Temps en Contrôle de Gestion (PDFDrive)kiswjuPas encore d'évaluation

- Dossier 6 Leçon 4Document5 pagesDossier 6 Leçon 4tamariPas encore d'évaluation

- Boehm, Rudolf - Le Fondamental Est-Il L'essential (Aristote, Métaphysique Z 3)Document18 pagesBoehm, Rudolf - Le Fondamental Est-Il L'essential (Aristote, Métaphysique Z 3)DamaskiosPas encore d'évaluation

- MIX PROYECTO UNO - ROMANTICO - TRUMPET IN BBDocument3 pagesMIX PROYECTO UNO - ROMANTICO - TRUMPET IN BBana milena bejarano torresPas encore d'évaluation

- Memento Python Sci LabDocument4 pagesMemento Python Sci LabfdsfsPas encore d'évaluation

- Les Pronoms DemonstratifsDocument12 pagesLes Pronoms Demonstratifskevin samPas encore d'évaluation

- Gillot Foucault Wittgenstein Subjectivité, Politique, EtiqueDocument152 pagesGillot Foucault Wittgenstein Subjectivité, Politique, EtiqueNachoPas encore d'évaluation

- SOLUCIONDocument3 pagesSOLUCIONJuan Camilo Melo ChaconPas encore d'évaluation

- Le Bon Parler FrançaisDocument18 pagesLe Bon Parler Françaiskitarof100% (6)

- Les Figures de StyleDocument2 pagesLes Figures de Style21MandalorienPas encore d'évaluation

- Chapitre Cinquième. Au Cœur de Lopération Traduisante.Document8 pagesChapitre Cinquième. Au Cœur de Lopération Traduisante.Isaek IsberabahPas encore d'évaluation

- Traduction Anglais Arabe - Recherche GoogleDocument1 pageTraduction Anglais Arabe - Recherche GoogleqajjouaayaPas encore d'évaluation

- Verbe ImaginerDocument1 pageVerbe ImaginerLuciano FrontinPas encore d'évaluation

- Les Rapports Logiques - Cours Ferhani - 2022Document11 pagesLes Rapports Logiques - Cours Ferhani - 2022Rahal DjamilaPas encore d'évaluation