Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Correction Le Malentendu

Correction Le Malentendu

Transféré par

amir.beauneCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Correction Le Malentendu

Correction Le Malentendu

Transféré par

amir.beauneDroits d'auteur :

Formats disponibles

Correction Le Malentendu, Albert Camus, 1944.

1.Les personnages :

Tout d’abord c’est la famille qui est au centre de ces deux pièces contemporaines. On y retrouve quasiment la

même structure. Une mère, l’absence d’un père qui sera dans les deux cas, traitée de manière très elliptiques, un

frère, une sœur (un membre en plus dans la pièce de Lagarce) et deux belles-sœurs pour le personnage principal.

Catherine et Maria ont une fonction assez proche dans les deux pièces : celle de voir de l’extérieur le fonctionnement

de la famille et dans les deux œuvres elles vont encourager le personnage principal à parler : Catherine encourage

effectivement Louis à parler à son frère et Marie demandera à Jan de dire simplement et rapidement qui il est. Le

domestique apporte aussi une dimension particulière à la pièce de Camus : il incarne bien sûr une forme du destin,

de la fatalité. C’est lui qui vole le passeport et garde pour lui l’identité de Jan. C’est lui aussi, qui laisse les humains

seuls avec leur malheur. Louis et Jan se ressemblent grandement : fils absents, partis réussir leur vie loin d’une

famille dans laquelle ils ne se retrouvent pas, ils reviennent. Dans la fratrie aussi des échos se dessinent : Martha, si

elle évoque spontanément un double de Suzanne, jeune sœur qui n’a pas pu connaître un frère parti trop tôt, au fil

de la pièce c’est plus à Antoine qu’elle nous fait penser par sa violence, son égoïsme, sa jalousie. Les mères sont

toutes deux réduites à leur fonction : elles interrogent dans les deux pièces la question de l’amour pour un fils parti,

pour un absent et la possibilité de le reconnaître. Dans Juste la Fin du monde, lors du monologue de la Mère cette

dernière s’interroge sur le caractère de Louis en se demandant d’où il tient cela. Elle semble ne pas reconnaître ce fils

distant. De manière plus concrète, la mère du Malentendu ne reconnaîtra pas son fils même si son intuition semble

souvent lui faire prendre conscience de son lien de parenté avec ce client.

2. Un drame de la parole

Dans la pièce de Lagarce, Louis ne parviendra jamais à dire ce pour quoi il est revenu, de même que Jan. Cependant,

les raisons ne sont pas les mêmes. Louis n’a sans doute pas de place devant les flots de parole des membres de sa

famille. Si le spectateur l’entend, c’est lors de monologue, Louis parle seul et encore une fois pas avec quelqu’un. Jan

ne parvient pas à dire pourquoi il est revenu. Le rapport n’est pas tout à fait le même dans les deux pièces puisque

Jan parvient à dire, à parler. Les dialogues avec sa mère ou Martha sont d’ailleurs souvent plein de sous-entendus. Ce

n’est donc pas tout à fait le même rapport au langage : l’un ne peut pas dire, l’autre ne trouve pas le mot « juste ».

Cependant l’issue sera la même : aucun des deux ne parviendra vraiment à dire ce qu’il souhaitait dire. Martha

comme Antoine ou Suzanne en revanche disent, beaucoup, trop sans doute. Leurs prises de paroles sont longues,

denses, souvent agressives. Les frères et sœurs se servent de la parole comme d’une catharsis, comme un moyen de

vivre par procuration certaines choses (Martha qui imagine sa future vie au soleil), Antoine se libère de son enfance.

3. Des tonalités différentes :

La différence majeure est bien sûr que chez Camus le drame du langage se double d’une tonalité policière. Un

suspense est rapidement créé : Martha et sa mère iront-elles jusqu’à tuer leur frère/fils ? Jusqu’au bout nous

espérerons que Jan avoue son identité et évite le pire. Même si la tonalité tragique nous permet de comprendre

assez rapidement que l’issue ne pourra qu’être fatale. L’assimilation de la pièce de Lagarce au registre tragique a été

établie au cours de notre étude ; pour Camus, la présence du tragique se voit bien sûr à travers l’aspect inéluctable

de la mort (et trois morts), la présence du domestique qui figure au sens propre l’image du destin.

Vous aimerez peut-être aussi

- Dissertation Juste La Fin Du MondeDocument6 pagesDissertation Juste La Fin Du MondeAya K80% (5)

- Fiche Dissert LagarceDocument7 pagesFiche Dissert LagarcecollynenauflePas encore d'évaluation

- CorrigéDissert Lagarce RaskineDocument3 pagesCorrigéDissert Lagarce RaskineSARAH SOUAYAHPas encore d'évaluation

- Dissertation Pierre Et Jean Intro + Plan DétailléDocument2 pagesDissertation Pierre Et Jean Intro + Plan DétailléLouise Avol100% (1)

- Létranger Camus Incipit AnalyseDocument5 pagesLétranger Camus Incipit AnalyseCronicile AnonymeiPas encore d'évaluation

- Correction Dissert LagarceDocument2 pagesCorrection Dissert LagarceManon FuchsPas encore d'évaluation

- Billets Parc AstérixDocument1 pageBillets Parc AstérixBaki CamPas encore d'évaluation

- 1e L Etranger Personnages StructureDocument3 pages1e L Etranger Personnages StructureclartemankouPas encore d'évaluation

- Analyse de L'oeuvre Mme PelaezDocument9 pagesAnalyse de L'oeuvre Mme PelaeznataliaPas encore d'évaluation

- Scène 1, 3 Et 8 Juste La Fin Du MondeDocument16 pagesScène 1, 3 Et 8 Juste La Fin Du MondeVictoria DELCROS100% (1)

- Juste La Fin Du MondeDocument7 pagesJuste La Fin Du Mondelouise demerliacPas encore d'évaluation

- Juste La Fin Du Monde, Lagarce, Partie 1 Scène 8: AnalyseDocument1 pageJuste La Fin Du Monde, Lagarce, Partie 1 Scène 8: Analyselucie rolliPas encore d'évaluation

- Juste La Fin Du Monde Lagarce Fiche de LectureDocument6 pagesJuste La Fin Du Monde Lagarce Fiche de Lecturebensaidyassine94Pas encore d'évaluation

- Mal Tre Des PersonnagesDocument2 pagesMal Tre Des PersonnagespalomabaronPas encore d'évaluation

- Explication Lineaire 1Document9 pagesExplication Lineaire 1MilouPas encore d'évaluation

- Dissertation Sur Juste La Fin Du MondeDocument3 pagesDissertation Sur Juste La Fin Du MondehiptoplopPas encore d'évaluation

- Juste La Fin Du Monde Lagarce Fiche de LectureDocument6 pagesJuste La Fin Du Monde Lagarce Fiche de LectureMohamed AlhegagiPas encore d'évaluation

- Revision Bac de Francais DissertationDocument6 pagesRevision Bac de Francais DissertationMOUSSA SaraPas encore d'évaluation

- Juste La Fin Du MondeDocument2 pagesJuste La Fin Du MondeCosmos SpacePas encore d'évaluation

- Dissert Sans Action Pas de Trag DieDocument4 pagesDissert Sans Action Pas de Trag DiepalomabaronPas encore d'évaluation

- JFDM-1-4-La Mère (Texte 3)Document2 pagesJFDM-1-4-La Mère (Texte 3)franzettililiaPas encore d'évaluation

- Je Veux Le BacDocument30 pagesJe Veux Le BacSarah BendahmanePas encore d'évaluation

- Juste La Fin Du Monde Étude DétailéDocument6 pagesJuste La Fin Du Monde Étude DétailégeoffroyleleuPas encore d'évaluation

- LE ROMAN ROMANTIQUE - Milagros EzquerroDocument5 pagesLE ROMAN ROMANTIQUE - Milagros EzquerroElMontevideano Laboratorio de Artes100% (1)

- Prépartation Dissert #4 Crise Personnelle, Crise FamilialeDocument5 pagesPrépartation Dissert #4 Crise Personnelle, Crise Familialefranzettililia100% (1)

- BALZACDocument2 pagesBALZACAntonio PetrafesaPas encore d'évaluation

- Albert CamusDocument5 pagesAlbert Camusjulen1000Pas encore d'évaluation

- L'étranger - CamusDocument5 pagesL'étranger - CamusSamuele CongiuPas encore d'évaluation

- Resume Camus Le Malentendu PDFDocument3 pagesResume Camus Le Malentendu PDFcpmcp2fkqmPas encore d'évaluation

- Analyse Lineaire sc1Document3 pagesAnalyse Lineaire sc1hortense.delcroix8Pas encore d'évaluation

- Fiche Dissert LagarceDocument9 pagesFiche Dissert LagarceMaxence HILBERTPas encore d'évaluation

- Juste La Fin Du MondeDocument4 pagesJuste La Fin Du MondeLudly C.E. SylvestrePas encore d'évaluation

- Juste La Fin Du Monde Scène 2 Première Partie PDFDocument12 pagesJuste La Fin Du Monde Scène 2 Première Partie PDFLUANN miqueyPas encore d'évaluation

- Marguerite DURAS, Un Barrage Contre Le Pacifique, Une Mère Exemplaire (Commentaire Composé)Document4 pagesMarguerite DURAS, Un Barrage Contre Le Pacifique, Une Mère Exemplaire (Commentaire Composé)Bra khalPas encore d'évaluation

- L'ÉtrangerDocument8 pagesL'ÉtrangerPetruta IordachePas encore d'évaluation

- La Lumière Noire D'elsa Triolet - Rires Romanesques Au Xxe Siècle - ExpéditionDocument23 pagesLa Lumière Noire D'elsa Triolet - Rires Romanesques Au Xxe Siècle - ExpéditionVera GajiuPas encore d'évaluation

- Corrige Redige Dissertation LagarceDocument4 pagesCorrige Redige Dissertation LagarcekyllianPas encore d'évaluation

- Juste La Fin Du Monde Jean Luc Lagarce - Fiche de LectureDocument8 pagesJuste La Fin Du Monde Jean Luc Lagarce - Fiche de LectureManon PuelPas encore d'évaluation

- Partie 2 Scène 3 JLFDM - Texte Bac de FRDocument1 pagePartie 2 Scène 3 JLFDM - Texte Bac de FRlastars359Pas encore d'évaluation

- Séance 6 - Les Portraits Des Personnages - Éléments de RéponsesDocument2 pagesSéance 6 - Les Portraits Des Personnages - Éléments de RéponsesElias GourdinPas encore d'évaluation

- LP BovaryDocument29 pagesLP BovaryAziz DassilvaPas encore d'évaluation

- 79 Blais Marie Claire Une Saison Dans La Vie D EmmanuelDocument7 pages79 Blais Marie Claire Une Saison Dans La Vie D Emmanuelyassiene0% (1)

- L'Étranger D'albert Camus,: Albert Camus Un Grand Écrivain Et Philosophe Français. Son Œuvre Est Complète Et ComposéeDocument2 pagesL'Étranger D'albert Camus,: Albert Camus Un Grand Écrivain Et Philosophe Français. Son Œuvre Est Complète Et Composéeginy_paduPas encore d'évaluation

- Análisis Père Goriot. Parte 1Document4 pagesAnálisis Père Goriot. Parte 1Rosa Espinar HerreroPas encore d'évaluation

- QUESTIONS DE COMPREHENSION DES CHAPITRES 1 ET 2 - MykytiukDocument2 pagesQUESTIONS DE COMPREHENSION DES CHAPITRES 1 ET 2 - MykytiukВікторія Михайлівна МикитюкPas encore d'évaluation

- Dissert Lagarce - France Juin2021Document7 pagesDissert Lagarce - France Juin2021MOHAMED-TAHAR CHATTIPas encore d'évaluation

- Leal, Gustavo A2 QuestionnaireDocument4 pagesLeal, Gustavo A2 QuestionnaireGustavo Leal LoorPas encore d'évaluation

- Marcel Proust: Dans "Combray", Le Narrateur N'est Nullement Un Héros OmniscientDocument26 pagesMarcel Proust: Dans "Combray", Le Narrateur N'est Nullement Un Héros OmniscientGRIG GérardPas encore d'évaluation

- CorrectiiionDocument5 pagesCorrectiiionsalmaahrdPas encore d'évaluation

- POL - Les 4 Argumentaires Janvier 24Document4 pagesPOL - Les 4 Argumentaires Janvier 24Alejandro RodríguezPas encore d'évaluation

- Commentaire Sur Moderato Cantabile:: Romy Berthou Comte 1°esDocument4 pagesCommentaire Sur Moderato Cantabile:: Romy Berthou Comte 1°esOsama MohamedPas encore d'évaluation

- Dissert 1 LagarceDocument3 pagesDissert 1 LagarcenataliaPas encore d'évaluation

- L.A 1 Incipit EtrangerDocument3 pagesL.A 1 Incipit EtrangerAhmed ElharrarPas encore d'évaluation

- L'amant - DurasDocument4 pagesL'amant - DurasSamuele CongiuPas encore d'évaluation

- Juste La Fin Du Monde - Fiche de LectureDocument3 pagesJuste La Fin Du Monde - Fiche de Lecturevpq5phjh6nPas encore d'évaluation

- Famille Qui Crie Famille UnieDocument5 pagesFamille Qui Crie Famille UniepalomabaronPas encore d'évaluation

- L'étrangerDocument3 pagesL'étrangerle gourierecPas encore d'évaluation

- FC Analyse Lagarce Juste 200221v2Document10 pagesFC Analyse Lagarce Juste 200221v2ouiza.sabrina01Pas encore d'évaluation

- Les Bonnes de Jean Genet (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLes Bonnes de Jean Genet (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation

- L'Étranger de Camus - Incipit: Commentaire de texteD'EverandL'Étranger de Camus - Incipit: Commentaire de texteÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset: Questionnaire de lectureD'EverandOn ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset: Questionnaire de lecturePas encore d'évaluation

- Resume - Les Fausses Confidences, Marivaux (1737) : Acte I, Scène 1Document6 pagesResume - Les Fausses Confidences, Marivaux (1737) : Acte I, Scène 1MANIKKUGE SAVITHMIPas encore d'évaluation

- Piece en Images Histoire de Famille A La Comedie Francaise 11012018Document16 pagesPiece en Images Histoire de Famille A La Comedie Francaise 11012018LjubiPas encore d'évaluation

- Maquette JournalDocument2 pagesMaquette JournalSimon BelmontPas encore d'évaluation

- Sans TitreDocument1 pageSans TitreSoufiane JaifiPas encore d'évaluation

- Blue Eye Samurai en StreamingDocument2 pagesBlue Eye Samurai en Streaminglivik68018Pas encore d'évaluation

- TECFÉE - Exercices PréparatoiresDocument28 pagesTECFÉE - Exercices Préparatoireschahinaze.mekidechePas encore d'évaluation

- II - Le Cinéma Est Un Art: 2. Le Langage Cinématographique Et Ses Possibilités ArtistiquesDocument4 pagesII - Le Cinéma Est Un Art: 2. Le Langage Cinématographique Et Ses Possibilités ArtistiquesMauricePas encore d'évaluation

- Voc Able EspagnolDocument36 pagesVoc Able EspagnolSari RavelPas encore d'évaluation

- Cinéma Le Cin'Hoche (Sartrouville) Programme Des Films Et Horaires Des SéancesDocument1 pageCinéma Le Cin'Hoche (Sartrouville) Programme Des Films Et Horaires Des Séancesxk96mfqp8rPas encore d'évaluation

- Proga Des ADocument2 pagesProga Des AStéphane ChavetPas encore d'évaluation

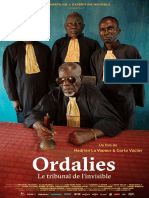

- Dossier de Presse Ordalies, Le Tribunal de L'invisibleDocument13 pagesDossier de Presse Ordalies, Le Tribunal de L'invisibleHadrienPas encore d'évaluation

- "Naissance D'une Nouvelle Avant-Garde" Alexandre AstrucDocument3 pages"Naissance D'une Nouvelle Avant-Garde" Alexandre AstrucYann SinicPas encore d'évaluation

- Spartito CERAUNAVOLTAILW SibDocument2 pagesSpartito CERAUNAVOLTAILW SibugoPas encore d'évaluation

- M16655Document52 pagesM16655Nancy ErmilusPas encore d'évaluation

- Vu de Pro-Fil 10 PDFDocument20 pagesVu de Pro-Fil 10 PDFfranck008Pas encore d'évaluation

- Claudio Capeo - Ca Va Ca VaDocument1 pageClaudio Capeo - Ca Va Ca Vafrancis de silvaPas encore d'évaluation

- !070!cahiersducinema765 PDFDocument8 pages!070!cahiersducinema765 PDFGianlorenzo LombardiPas encore d'évaluation

- Le Cinéma Au SénégalDocument176 pagesLe Cinéma Au SénégalZiz PhilztryPas encore d'évaluation

- ENTRETIEN-Apichatpong WeerasethakulDocument8 pagesENTRETIEN-Apichatpong WeerasethakulGoupilPas encore d'évaluation

- Germinal de ZolaDocument5 pagesGerminal de ZolaFrancisco Javier Sancho PueblaPas encore d'évaluation

- Texte 3 - Acte II Scène 13 LFCDocument2 pagesTexte 3 - Acte II Scène 13 LFCAsiganPas encore d'évaluation

- 1351 Em06052014Document19 pages1351 Em06052014elmoudjahid_dzPas encore d'évaluation

- Passage - Paul Et Sa Petite SoeurDocument2 pagesPassage - Paul Et Sa Petite SoeurPrince FaPas encore d'évaluation

- BA G5W7W7X65V 11 (Atoll)Document437 pagesBA G5W7W7X65V 11 (Atoll)NOKIAXL CJPas encore d'évaluation

- Phantasia 2Document355 pagesPhantasia 2ARGYOUPas encore d'évaluation

- 8 Etude de Textes DJCDocument14 pages8 Etude de Textes DJCrachidnikesPas encore d'évaluation

- French Slang ParisoclockDocument23 pagesFrench Slang ParisoclockAndrés MosqueraPas encore d'évaluation

- Harun Farocki One Image Doesnt Take TheDocument2 pagesHarun Farocki One Image Doesnt Take TheThaiz Araújo FreitasPas encore d'évaluation

- Les Aventures de Tintin Le Secret de La Licorne Dossier de PresseDocument30 pagesLes Aventures de Tintin Le Secret de La Licorne Dossier de PresseFrancois-José Woungly MouriPas encore d'évaluation