Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Armateurs Du Maroc Par Najib CHERFAOUI

Armateurs Du Maroc Par Najib CHERFAOUI

Transféré par

Allache Abderrahman0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

33 vues5 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

33 vues5 pagesArmateurs Du Maroc Par Najib CHERFAOUI

Armateurs Du Maroc Par Najib CHERFAOUI

Transféré par

Allache AbderrahmanDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 5

Armateurs du Maroc

Par Najib Cherfaoui, Ingnieur des ponts et chausses, expert portuaire

A. Contenu

Le mtier d'armateur, dans sa conception la plus simple, consiste quiper des navires pour la

navigation.

1

Toutefois, ce mtier ne devient rentable qu' partir du moment o il s'appuie sur des moyens massifs,

rationnels, durables et rmunrateurs.

Les armateurs tendent vers ce but par les flottes qu'ils mettent en uvre, les relations et l'organisation qu'ils

nouent entre eux, les stratgies qu'ils dfinissent tout en tenant compte des impulsions donnes par deux

autres acteurs dterminants : les ports et les tats.

2

lorigine, la raison premire d'un armateur consiste conserver la matrise de son espace maritime. S'il en

a le choix, il peut, par croissance interne, avoir des objectifs plus vastes, soit en cherchant attirer des

trafics plus importants sur le mme rseau, ce qui correspond une hausse en volume, soit en partant la

conqute de nouveaux secteurs gographiques, ce qui correspond une extension en surface.

Cependant, au cours de la seconde moiti du XXme sicle, dans le sillage du conteneur, un phnomne

nouveau apparat : lindustrialisation de la multimodalit. C'est--dire la possibilit dutiliser

systmatiquement tous les types de transport sans rupture de charge, quils soient routiers, ferroviaires,

ariens ou maritimes.

Ds lors, larmateur ne se limite plus agir seulement sur le navire. son image de marin, il associe celle

dun entrepreneur capable de garantir toutes les prestations de transport, du lieu de production au lieu de

consommation. Les enjeux de la rivalit maritime se dplacent donc vers les terres.

B. Ports de transbordement (XIIme sicle)

Au dbut du XXme sicle, les compagnies maritimes trangres assurent la totalit du trafic entre le Maroc

et le reste du monde.

3

1

Le mot armateur est emprunt du latin armator, celui qui quipe. Il dsigne toute personne physique ou morale qui possde un ou plusieurs navires

pour le commerce, la pche ou les loisirs. Armateur grant, armateur qui n'est pas propritaire du navire qu'il arme. Par ailleurs, les articles 2 et 3 du code

de commerce maritime (Dahir du 31 mars 1919) stipulent : la navigation maritime est dite maritime lorsqu'elle s'exerce sur la mer, dans les ports et rades,

sur les lacs, tangs, canaux et parties de rivires o les eaux sont sales et communiquent avec la mer ; le navire est le btiment qui pratique

habituellement cette navigation. Autrement dit, un navire est un engin de navigation maritime pourvu d'un systme autonome de propulsion ou encore un

engin flottant destin la navigation maritime. Ainsi les navires peuvent tre des laboratoires, des stations scientifiques, des usines flottantes, des navires

cbliers pour la pose des cbles sous-marins, des navires coles, des vedettes de sauvetage ou des stations de forage. Le navire est une chose qui

possde une individualit comparable celle d'une personne. Le navire nat sur la cale de construction, possde une nationalit, un nom, un domicile (son

port d'attache), des pices d'identit (papiers de bord) et une activit lucrative ou de plaisance. Il travaille, vieillit, meurt de mort violente (perte la suite

d'un vnement de mer) ou douce (dpcement sur la cale de halage). Cette comparaison traditionnelle entre le navire et l'homme peut aider mieux

comprendre les statuts administratifs du navire. La fiscalit considre le navire comme un bien immeuble. Les dispositions du dahir de 1919, et suite le

dahir du 26 juillet 1922, fixent le rgime juridique du navire (articles 67 et suivants).

2

Ainsi, pour faciliter le dveloppement de leur flotte marchande, les tats prennent diverses mesures d'aide l'armement. Ces mesures sont gnralement

l'octroi d'un monopole, le versement de subventions, des crdits consentis des conditions prfrentielles ou des avantages fiscaux. Au Maroc, par

exemple, les dispositions du dahir du 25 Septembre 1962 (portant organisation des transports maritimes) assurent dans une proportion notable (40%

l'importation et 30% l'exportation) aux navires marocains ou affrts par des armements marocains, le transport de plusieurs produits, tels que les

crales, sucres, agrumes et primeurs, phosphates et pondreux, bois, piquets et poteaux, liges, th, conserves alimentaires, poissons, farine de poisson,

crin vgtal et alfa, vin en vrac, lait et beurre.

Il est faux den dduire quil ny avait pas, jusqualors, des courants marchands dimpulsion spcifiquement

marocaine.

Ces courants sont tout fait caractristiques : ils sillonnent les mers de sables

4

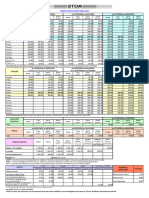

. partir du XIIme sicle,

une flotte compose de dromadaires, vritables vaisseaux du dsert, donne aux ports du Maroc le statut de

plates-formes dclatement pour le trafic saharien, anctres des actuels ports hubs, tels que Mogador et

Safi.

5

C'est donc par caravanes que les produits africains tels que plumes d'autruche

6

, ivoire, poudre d'or et

gomme

7

arrivent au Maroc pour tre ensuite exports vers Pise, Gnes, Londres ou Marseille. C'est

galement par caravanes que les produits imports d'Europe tels que textiles, coutellerie

8

, sucre, th et caf

quittent les ports marocains pour alimenter la route trans-saharienne entre les divers centres de ngoce,

avant qu'une partie n'arrive Tombouctou.

9

Il est important de noter que ces caravanes transportaient aussi

les ides, les cultures et les traditions, contribuant par l mme au mtissage et lunit des populations

marocaines.

ct de ces convois massifs, des units plus petites, de cent deux cents dromadaires, parcourent en

tout temps le Sahara marocain portant les marchandises l o les grandes caravanes ne passent pas. Ils

sont, dune certaine manire, annonciateurs des actuels feeders.

Malgr les dangers rels que reprsente la traverse du dsert

10

et en dpit des rigueurs du voyage, jamais

le cabotage maritime le long de la cte occidentale africaine ninquitera le commerce trans-saharien sur

l'axe Guelmim-Tindouf-Tombouctou, tout fait florissant. Cependant, la prise de cette dernire par les

troupes franaises en 1894, combine la gnralisation des bateaux vapeur, porte un coup fatal au trafic

caravanier qui disparat alors brutalement partir de lan 1900.

3

Pise, Gnes, France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Hollande, Danemark.

4

Au propre comme au figur, une tendue de sables se comporte comme une vritable mer : le sable sec est un liquide parfait ; les dunes sont lanalogue

terrestre des vagues marines ; elles sont cres par le vent ; les temptes de sables correspondent aux temptes ocaniques.

5

Domestiqu laube du troisime millnaire avant J.-C, dans son territoire dorigine lArabie, le dromadaire est introduit en Afrique de lOuest ds le dbut

de lEmpire romain.

6

En France, partir du dbut du XXme sicle, la mode, la haute couture et le monde du spectacle font grand usage des plumes dautruche, oiseau

africain qui ne vole pas. Le travail sur les plumes d'autruche occupe alors plusieurs milliers d'ouvriers parisiens.

7

Tire de la sve dacacia, la gomme est recherche pour l'industrie textile, la pharmacie et la confiserie ; elle donne lieu la fameuse lutte navale,

appele guerre de la gomme, que se livrent au XVIIIme sicle, le long des ctes du Sahara marocain, Franais, Hollandais et Anglais.

8

La coutellerie en provenance de Gnes, importe par Safi, est lorigine du vocable genouia, qui veut dire coutelas en dialecte marocain.

9

Dans la deuxime moiti du XIXme sicle, une grande caravane annuelle va de Mogador Tombouctou, en septembre, pour un voyage qui dure prs

de 70 jours. Cette caravane draine un commerce florissant qui a pour tte de ligne le port de Mogador, pour relais Arouan, Taodeni, Tindouf et Guelmim et

pour commanditaires les ngociants du Sultan. Cette caravane comprend, au dpart, quelques 2 000 dromadaires transportant chacun une charge utile

de 150 kg environ. Taodeni, plusieurs autres milliers de dromadaires, rcuprs Tindouf, sont chargs de sel achet aux salines locales et destin

tre vendu l'arrive. 20% des dromadaires sont liquids Tombouctou pour viter le retour vide. Guelmim et Tindouf une partie de la marchandise

transporte est coule sur place des commerants qui se chargent leur tour de diffuser les produits acquis, dans les foires et marchs environnants.

Un courant caravanier draine les produits africains suivant l'itinraire inverse de Tombouctou vers Mogador o arrivent deux caravanes par an, en avril et en

dcembre.

10

Ainsi, en 1805, une caravane comprenant 2 000 personnes et 1 800 dromadaires disparat en plein dsert, compltement dcime par la soif.

Fezzan

Sousse

Kairouan

Tahart

Tlemcen Fs

Sijilmassa

Marrakech

Arhmat

Touat

Noul

Nos ternelles

(Canaries)

Tanger

Ouargia

Ghadams

M A G H R E B

A L M A J A B A A L K O U B R A

(grand dsert)

Teghaza

Ghat Tropique

du cancer

(Canaries

N i s a

r

Kawar

Tademakka

Tombouctou

Takedda

Gao Gan

a

Awli

l

Silla

Tamrour

Barisa

Sngal

Pays de Samlam

M

A

K

A

B

A

Mali

Mallal

W a n g a r a

Awdagou

st

Azoqi

Niger

Volta

Lobi

Bour

Ashamti

Mrka

Mugha

Bambouk

obiyaru

Tamdoult

mines dor

salines

alun (minerais antiseptique et astringent)

lamt (peau dantilope oryx)

ambre gris

gomme

Mogador (Essaouira)

figure : Ds le XVme sicle, le Sahara Marocain se positionne au centre dun rseau de routes commerciales qui traversent les mers

de sable. Larmateur marocain commence par armer des dromadaires (vaisseaux du dsert) pour constituer une flotte marchande

saharienne. Les ports du Maroc deviennent des plates formes de transbordement pour le trafic africain destination de lEurope. Ce qui

explique, jusquen 1920, labsence de flotte purement maritime.

C. Gense

Il faudra attendre lanne 1918, en pleine guerre mondiale, pour quapparaisse une petite flotte de

commerce dtat : achat de deux navires argentins de 1 200 tonneaux chacun ; rquisition du Fdala,

petit bateau de 400 tonneaux de la Compagnie Plisson et armement du vapeur allemand Mogador, saisi

lors de la dclaration de guerre en 1914. Mais les rsultats dexploitation se rvlent dsastreux et ds

1922, on renonce poursuivre lexprience, avec en consquence, la liquidation de ces trois units.

Larmement marocain se limite alors au cabotage, la pche, au pilotage et au remorquage.

11

De 1923 1939, la flotte prive marocaine subit des turbulences. Profitant de quelques lacunes lgislatives,

beaucoup de navires trangers se font immatriculer au Maroc.

12

Ltat ragit par le Dahir du 2 mai 1933 : la

nationalit marocaine nest dsormais accorde ou maintenue quaux btiments effectuant ordinairement

une navigation qui intresse dune manire directe et principale le trafic des ports dAfrique du Nord.

Cependant, cette restriction freine lexpansion dj ralentie de la flotte marchande marocaine : de 1940

1944, il ny a aucun navire de commerce marocain arm pour le long cours.

11

Dans le domaine du cabotage, lUnion dEntreprises Marocaines arme la srie des Caps : le Cap Bojador, le Cap Spartel, le Cap Blanc, le

Cap Tarifa. sa suite, la Compagnie Chrifienne de Cabotage lance les vapeurs Agadir et Rabat, puis la srie des Cads : Cad Mima, Cad

Aziz, Cad Hassan, Cad Fassi et Caid Kbir. En 1934, la Cie Marocaine de Transports Maritimes (filiale dune socit anglaise) met en service le

navire-citerne Mlusine quelle remplacera en 1945 par le El Afrit, tanker de 700 tonnes provenant des surplus amricains.

12

Mettant profit les dispositions librales de la lgislation marocaine en ce qui concerne tant les formalits dimmatriculation des navires que les

conditions de leur armement, plusieurs entreprises de navigation trangres transfrent leurs units sous pavillon marocain. En 1931, la jeune flotte de

commerce compte quatorze navires jaugeant plus de dix mille tonneaux et dont quatre units dpassaient les mille tonnes. Il est utile de signaler enfin que,

pour empcher que le pavillon marocain ne devienne le refuge dunits vtustes, le dahir du 2 mai 1933 dispose aussi que seuls les bateaux de commerce

de moins de vingt et un ans dge sont marocanisables.

D. Regain

Aprs la seconde guerre mondiale, la Compagnie Franco Chrifienne de Navigation (CFCN), socit

anonyme fonde Casablanca le 5 aot 1945, constitue l'amorce d'une marine marchande marocaine.

13

Les compagnies de navigation se regroupent le 24 dcembre 1949 et fondent le Comit Central des

Armateurs Chrifiens.

De 1945 1955, sous la pression du commerce international, le Maroc initie et amplifie un mouvement

dindustrialisation intense. Aussi, anticipant une croissance soutenue, des armements nouveaux sinstallent

dfinitivement Casablanca et prennent place sur le march.

Ainsi, en 1956, la flotte marchande marocaine jauge plus de 40 000 tonneaux et sa structure atteste de la

diversit des trafics couverts : 14 cargos pratiquant autant le tramping que le cabotage international

dagrumes ; 6 navires-citernes, affects au transport du vin ; 10 ptroliers dont une unit de 15 000 tonnes.

E. Erreur historique

En 1958, on commet lerreur stratgique dtatiser la CFCN sous lappellation Cie marocaine de

navigation (Comanav)

14

, et il ne faudra pas moins dun demi-sicle pour sen apercevoir.

En 2000, larmement public (Comanav), en crise, na plus de place sur le trafic tiers et ne doit sa survie

quaux subventions de ltat.

15

Il se replie alors sur le march local. Mais mme sur ce segment, les grands

armateurs europens lui taillent des croupires.

16

La situation devenant intenable, on se rsout enfin le

privatiser en le transfrant son gniteur historique, le clbre groupe CMA-CGM. Laffaire est conclue en

mai 2007 pour la somme de 2.2 milliards de dirhams. Cet armement franais, tout fait mritant et

prestigieux, prfre sen tenir son mtier de base. Pour cela, il conoit lide judicieuse de saucissonner la

structure en amont. Il sattribue donc le ple fret et se rserve la possibilit de se dessaisir du ple

passagers. Mais larmateur marocain COMARIT surprend tout le monde, lorsquaprs dpres et longues

ngociations, il parvient acqurir ce ple passagers en janvier 2009, empchant par l mme lEspagne

de verrouiller le dtroit Gibraltar.

17

Car il faut le dire, les Espagnols ont presque le monopole du transport de

passagers dans la rgion Ouest de la Mditerrane. Si ce nest la rglementation europenne qui interdit

labus des situations de monopole, le dtroit de Gibraltar serait entre les mains dune seule socit

espagnole.

F. Rsilience

Avec une flotte compose en moyenne de vingt navires, la priode 1956-1972 correspond une phase

dobservation, malgr la volont de faire bonne figure.

13

Fix l'origine 50 millions de francs, le capital social de la CFCN est port 100 millions pour permettre la compagnie de constituer un premier

noyau de flotte. Le capital est rparti comme suit : gouvernement franais : 16.5% ; gouvernement marocain : 16.5% ; Cie Gnrale Transatlantique : 34% ;

Cie de Navigation Paquet : 13% ; St Anonyme de Grance & d'Armement : 13% ; Intrts marocains : 7%. En juin 1945, la CFCN prend livraison dans le

Golfe du Mexique du Khouribga cargo de 8 000 tonnes achet un armement priv amricain ; puis le 21 aot, San Fransisco, dun cargo moteur de

6 000 tonnes le Djerada et enfin dun troisime navire de 10 000 tonnes, baptis Zelidja.

14

En 2008, la Comanav possde plusieurs filiales : Limadet, Manuco, Marbar, Acomar, Atlas Navigation, Comajorf, Udemac, Manujorf et Defmar. Sa flotte

se compose de 10 navires : 2 rouliers, 3 porte conteneurs et 5 car ferries.

15

En 2001, la Comanav est en faillite virtuelle obligeant l'tat marocain une premire recapitalisation (140 millions de dirhams) puis une seconde en

2003 (300 millions de dirhams). En consquence, le gouvernement inscrit le groupe Comanav dans la liste des entreprises marocaines privatiser.

Composition du capital : tat marocain : 51% ; banque marocaine du commerce extrieur (BMCE) : 20% ; Caisse de Dpts et de Gestion (CDG) : 20% ;

Office Chrifien des Phosphates (OCP) : 9%.

16

Ainsi, CMA-CGM lance en janvier 2003 un service qui permet de relier les ports du Havre et de Casablanca en 4 jours. Ce service hebdomadaire, ralis

par porte-conteneurs de 250 400 botes, offre deux rotations possibles : la premire Anvers-Le Havre-Anvers ; la seconde

Rotterdam-Dunkerque-Rouen-Casablanca-Rotterdam. De plus, il existe un service qui relie les ports marocains aux autres parties du monde via Malte.

17

En fvrier 1977, ltat franais ordonne labsorption de la Compagnie des Messageries Maritimes par la Compagnie Gnrale Transatlantique, qui

devient la Compagnie Gnrale Maritime (CGM). Puis en octobre 1996, la Compagnie Maritime d'Affrtement (CMA), premire compagnie franaise de

transport maritime conteneurs, rachte la CGM dans le cadre de sa privatisation, ce qui donne naissance au groupe CMA-CGM.

partir de 1973, soutenue par le Code des Investissements

18

, le pavillon slargit et passe de 20 navires en

1974 66 au dbut des annes 80.

19

Cependant, ds 1983, cause de la suppression de ce soutien, le secteur dcline rapidement. En 2009, on

ne compte plus que 24 units.

20

On recense alors seize compagnies maritimes

21

. Deux dentre elles

assurent la moiti du trafic confi des socits marocaines : International Maritime Transport Corporation

(IMTC)

22

et la Compagnie Maritime (COMARIT)

23

. Cependant, elles sont victimes de multiples obstacles

administratifs, tout fait vexatoires. Mais loin de se dcourager, elles font preuve de tnacit, luttent pour

leur propre survie et relvent le dfi de la globalisation.

En effet, face aux gants espagnols, COMARIT peut aligner une flotte respectable et reprsente

superbement le pays en Mditerrane dans le transport des passagers. Face aux gants asiatiques, IMTC

saffiche en partenaire incontournable et prend position de premier armateur dAfrique dans le domaine du

transport des marchandises.

24

De plus, grce leur persvrance, ces deux armateurs sauvent lhonneur du pavillon et permettent au

pays, non seulement davoir une prsence active sur la scne mondiale, mais aussi de disposer dune flotte

de scurit authentiquement marocaine.

Fait Casablanca, le 22 mars 2010

18

Avantages fiscaux et subventions tatiques.

19

En 1986, aprs 12 ans et prs de 4 milliards de dirhams d'investissement, le pavillon national enregistrait 63 navires et ralisait un chiffre d'affaires de

1.5 milliards de dirhams. La flotte marocaine de navires chimiquiers tait la 3me du monde, celle des rfrigrs comptait parmi les plus importantes au

plan international.

20

De plus, la flotte souffre actuellement dun vieillissement important entranant un manque de comptitivit qui accentue sa dpendance lgard des

fluctuations internationales du taux de fret et la met en marge de la rglementation internationale. noter, cet effet, que la moyenne dge des navires

marocains stablit en 2009 20.6 annes, contre 13.7 ans pour la flotte mondiale.

21

Le comit central des armateurs marocains (CCAM) regroupe sept armements de navires de commerce.

Cr le 24 dcembre 1949, le CCAM est une association rgie par les dispositions du dahir du 15 novembre 1958, rgulirement amend. Le dernier

amendement date du 30 septembre 1985.

22

Fonde en 1987, la compagnie maritime IMTC dbute avec un seul navire ; elle est aujourdhui la premire socit maritime prive dAfrique en nombre

de navires et en tonnage transport. Sa flotte se compose de quatorze navires : 2 car ferries, 3 rouliers et 9 porte-conteneurs. Erig en groupe, IMTC cre

dabord Comarship, puis achte Tanc (Transports Climatiss en Afrique du Nord) stevedore en activit Casablanca depuis 1943. Comarship se consacre

la consignation aux ports de Tanger, Nador, Jorf Lasfar, Agadir et Casablanca. IMTC offre des liaisons maritimes rgulires de trafic conteneuris entre

Casablanca et Anvers, Barcelone, Fos et plusieurs ports italiens, ainsi quune ligne Ro-Ro entre Casablanca et Cadix, Tanger-Cadix (Ro-Ro) et Tanger-

Algsiras (car-ferry). Pour les besoins des services porte porte, IMTC se dote de la socit spcialise CCL (Casablanca Conteneurs Logistics).

23

Cre en 1984, la COMARIT possde une flotte compose de dix car ferries en 2009.

24

En particulier, IMTC a mis en service en 2007 quatre nouveaux navires porte-conteneurs. Construits en Allemagne au chantier de Sietas, chaque unit

compte une capacit de 1 700 evp dont 400 rfrigrs, 22 310 tonnes de port en lourd, une vitesse de 22 nuds. Cette acquisition porte 14 le nombre de

navires exploits par cette compagnie.

Vous aimerez peut-être aussi

- Analyse de La Rentabilité Les ExercicesDocument8 pagesAnalyse de La Rentabilité Les Exercicesndt67% (3)

- Livre Micro Economie Exercices Corrigés Azizi Partie 1Document128 pagesLivre Micro Economie Exercices Corrigés Azizi Partie 1nada333100% (10)

- Les Transports Maritimes Et La RseDocument21 pagesLes Transports Maritimes Et La RseHamza MechehatPas encore d'évaluation

- E Rigime de La Responsabilité de L'opérateur de Terminal PétrolierDocument12 pagesE Rigime de La Responsabilité de L'opérateur de Terminal PétrolierBessadiBessadiPas encore d'évaluation

- Auxiliaires Transport Maritime PDFDocument2 pagesAuxiliaires Transport Maritime PDFBessadi Merouane0% (1)

- Régulation bancaire et financière européenne et internationale: 5e éditionD'EverandRégulation bancaire et financière européenne et internationale: 5e éditionÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)

- Chapitre 2 Le Transport Des Marchandises Par Voies MaritimesDocument20 pagesChapitre 2 Le Transport Des Marchandises Par Voies MaritimesMoussodou Aurlane caramelPas encore d'évaluation

- La Stratégie Maritime À L'horizon 2030Document90 pagesLa Stratégie Maritime À L'horizon 2030mayamquiPas encore d'évaluation

- Convention Des Nations Unies Sur Le Droit de La MerDocument36 pagesConvention Des Nations Unies Sur Le Droit de La MerAdonis TafangyPas encore d'évaluation

- Environnement Économique Portuaire ResuméDocument8 pagesEnvironnement Économique Portuaire Resumémalika amriPas encore d'évaluation

- La Gestion Portuaire Le Fonctionnement de La Chaine Logistique PortuaireDocument43 pagesLa Gestion Portuaire Le Fonctionnement de La Chaine Logistique PortuaireayoubPas encore d'évaluation

- Conteneur MaritimeDocument34 pagesConteneur MaritimeRedouane FirdaoussiPas encore d'évaluation

- Droit Privé de TransportDocument12 pagesDroit Privé de TransportaminePas encore d'évaluation

- 2010 Memoire M2 Logistique - ROLLIER AnnaDocument154 pages2010 Memoire M2 Logistique - ROLLIER AnnaAlexis LouisPas encore d'évaluation

- AsstrpDocument18 pagesAsstrpRonis YemenePas encore d'évaluation

- Cadre Lėgal Des Transports de MarchandisesDocument10 pagesCadre Lėgal Des Transports de MarchandisesAhmed KabilPas encore d'évaluation

- Connaissement Rapp Stage MajstororovicDocument91 pagesConnaissement Rapp Stage MajstororovicVt OmPas encore d'évaluation

- Loi N° 15-02Document23 pagesLoi N° 15-02Ayoub Ben AbdAllahPas encore d'évaluation

- Chapitre III Les Contats Voisins Au Contrats de Tnsportet Contrat D'affrètementDocument2 pagesChapitre III Les Contats Voisins Au Contrats de Tnsportet Contrat D'affrètementmohamedboutame100% (1)

- IntroductionDocument3 pagesIntroductionmanolache catalinPas encore d'évaluation

- Les Ports Et La Façade Maritime Du MaghrebDocument15 pagesLes Ports Et La Façade Maritime Du MaghrebSarah HappynnesPas encore d'évaluation

- L. Fedi L'hégémonie Des Alliances Stratégiques Dans Le Transport Maritime de Lignes PDFDocument16 pagesL. Fedi L'hégémonie Des Alliances Stratégiques Dans Le Transport Maritime de Lignes PDFlaurent.fedi2100% (1)

- Transport Maritime 2006-fDocument116 pagesTransport Maritime 2006-fapi-3778102100% (4)

- Rap Marsa MarocDocument37 pagesRap Marsa MarocfatimazahraaaPas encore d'évaluation

- Facteurs Explicatifs Des Délais de Passage Au Ports AfricainsDocument40 pagesFacteurs Explicatifs Des Délais de Passage Au Ports AfricainsAdrien Rain75% (4)

- ComanavDocument15 pagesComanavHanane ErrjaibiPas encore d'évaluation

- Name ofDocument11 pagesName ofmeherPas encore d'évaluation

- Etudes Cnuced TM 2010 PDFDocument218 pagesEtudes Cnuced TM 2010 PDFreda redaPas encore d'évaluation

- TimarDocument137 pagesTimarHouda DahdouhPas encore d'évaluation

- 6519 16240 1 PBDocument18 pages6519 16240 1 PByoussefriifiPas encore d'évaluation

- Cours OMIDocument38 pagesCours OMIAMBOKO SHESTERIE100% (1)

- UntitledDocument28 pagesUntitledMohamed AssakourPas encore d'évaluation

- Sujet AffrètementDocument5 pagesSujet Affrètementfati kenzaPas encore d'évaluation

- Histoire de Transport Maritime Au Maroc1Document17 pagesHistoire de Transport Maritime Au Maroc1kerrou sawsanePas encore d'évaluation

- 7-2-Avaries Maritimes Communes ParticulièresDocument9 pages7-2-Avaries Maritimes Communes Particulièrestoavina andriaPas encore d'évaluation

- Operateur Economique Agree PrésentationDocument5 pagesOperateur Economique Agree Présentationgeffroy-frederic-7223Pas encore d'évaluation

- 249 PDFDocument11 pages249 PDFmohamed hamza kassiPas encore d'évaluation

- Ass. Transport 3Document8 pagesAss. Transport 3eysi87Pas encore d'évaluation

- Liberalisation Du Transport Aerien Mesures Prises Dans Le Cadre de La Liberalisation Du SecteurDocument3 pagesLiberalisation Du Transport Aerien Mesures Prises Dans Le Cadre de La Liberalisation Du SecteurLas AllRichPas encore d'évaluation

- Les Responsabilités Du Transporteur Et de L'acconierDocument102 pagesLes Responsabilités Du Transporteur Et de L'acconierMaher FriouiPas encore d'évaluation

- M 99 PasoDocument85 pagesM 99 PasoMarwa Ben AliPas encore d'évaluation

- 537f87d8129f6 PDFDocument137 pages537f87d8129f6 PDFoumPas encore d'évaluation

- Transfert de Savoir-Faire ÉnergieDocument14 pagesTransfert de Savoir-Faire Énergiemohammed100% (1)

- Contrat D'Engagement Maritime A Duree Indeterminee: Indefinite Contract Maritime EmploymentDocument3 pagesContrat D'Engagement Maritime A Duree Indeterminee: Indefinite Contract Maritime EmploymentBamhil MohamedPas encore d'évaluation

- Rédaction de Mémoire Première PartieDocument13 pagesRédaction de Mémoire Première PartieHien Z. DidierPas encore d'évaluation

- Assurance de Transport de MarchandiseDocument20 pagesAssurance de Transport de MarchandiseKawtar AkoudadPas encore d'évaluation

- GP10 - Plan Urgence PortuaireDocument2 pagesGP10 - Plan Urgence Portuaireaissata100% (1)

- Rapport Omi Partie 3Document7 pagesRapport Omi Partie 3ELJAAFARI OthmanePas encore d'évaluation

- Projet KM Cas CMRDocument13 pagesProjet KM Cas CMRSoukaina SebbataPas encore d'évaluation

- Achat Du Transport Maritime (MAROC)Document35 pagesAchat Du Transport Maritime (MAROC)makoudi89Pas encore d'évaluation

- Chapitre Tarification Maritime Aerien Routier L3MAF VF ConvertiDocument15 pagesChapitre Tarification Maritime Aerien Routier L3MAF VF ConvertiTouhemi SyrinaPas encore d'évaluation

- La Logistique Portuaire Les Acteurs Cles Et Leur RoleDocument8 pagesLa Logistique Portuaire Les Acteurs Cles Et Leur RolepoldaxbrumenPas encore d'évaluation

- La DumDocument3 pagesLa DumNawfal Chafer100% (1)

- Commissionnaire de TransportDocument2 pagesCommissionnaire de TransportAbder AlamiPas encore d'évaluation

- Transport Et LogistiqueDocument32 pagesTransport Et LogistiquetechnoPas encore d'évaluation

- Le Transport de Passagers Par Voie Maritime: Année Universitaire:2009/2010Document39 pagesLe Transport de Passagers Par Voie Maritime: Année Universitaire:2009/2010achrafPas encore d'évaluation

- Glossaire de Termes Douaniers Internationaux PDFDocument47 pagesGlossaire de Termes Douaniers Internationaux PDFakkan1987Pas encore d'évaluation

- Le Contrat de TransportDocument1 pageLe Contrat de Transportfromsouth100% (1)

- Memoire Avarie Commune 2008-2009 Contenu MeryllDocument107 pagesMemoire Avarie Commune 2008-2009 Contenu MeryllNovak Djokovic100% (2)

- L'impact Des Ports Sur Le Commerce MaritimeDocument5 pagesL'impact Des Ports Sur Le Commerce Maritimekawtar ayPas encore d'évaluation

- Introduction à la douane commerciale au Canada: Comprendre les procédures douanières d'importation de marchandisesD'EverandIntroduction à la douane commerciale au Canada: Comprendre les procédures douanières d'importation de marchandisesPas encore d'évaluation

- Les Voies de Communication et les Moyens de Transport : Défis et Solutions pour un Avenir DurableD'EverandLes Voies de Communication et les Moyens de Transport : Défis et Solutions pour un Avenir DurablePas encore d'évaluation

- 2023 01 BPENS JanvierDocument2 pages2023 01 BPENS JanvierVOISINPas encore d'évaluation

- Tchapga Et FeudjoDocument19 pagesTchapga Et FeudjoSINI DELIPas encore d'évaluation

- Investir-5 Mars 2022Document42 pagesInvestir-5 Mars 2022dreadnight89Pas encore d'évaluation

- Checklist DémarrageDocument3 pagesChecklist Démarrageyosra haboubiPas encore d'évaluation

- Mon CoursDocument86 pagesMon CoursHiba MansuriPas encore d'évaluation

- Principales Mesures de Simplification Des Procedures de Dedouanement v032014Document12 pagesPrincipales Mesures de Simplification Des Procedures de Dedouanement v032014Chaimae EL MoussaouiPas encore d'évaluation

- Poissons BlancsDocument10 pagesPoissons BlancspdmredacPas encore d'évaluation

- BAC2018STMG Pondichery Corrigé MDODocument3 pagesBAC2018STMG Pondichery Corrigé MDOLETUDIANT0% (1)

- XX PDFDocument20 pagesXX PDFSANAE NASSIRIPas encore d'évaluation

- Étude Franche-Comté "Efficacité Énergétique, Quels Emplois Pour Demain ?" - Partie 1 Etat Des LieuxDocument85 pagesÉtude Franche-Comté "Efficacité Énergétique, Quels Emplois Pour Demain ?" - Partie 1 Etat Des LieuxFranche-ComtéPas encore d'évaluation

- Faut Il Supprimer Le Service PublicDocument5 pagesFaut Il Supprimer Le Service PublicSiTe IPAGPas encore d'évaluation

- BoulangerieDocument60 pagesBoulangerierachid1605100% (2)

- CT185 PDFDocument27 pagesCT185 PDFLEBONGO100% (1)

- 1 - Régulation Économique - Cours BtsDocument3 pages1 - Régulation Économique - Cours BtsEmy PHILIPPE DURANDPas encore d'évaluation

- Revision Du Catalogue Des Types de RouteDocument17 pagesRevision Du Catalogue Des Types de RouteazertyPas encore d'évaluation

- Catalogue Electrotren 2015Document66 pagesCatalogue Electrotren 2015luistontoPas encore d'évaluation

- Quelles Sont Les Finalites Des Organisations Publiques Management Des Organisations Bac STMGDocument5 pagesQuelles Sont Les Finalites Des Organisations Publiques Management Des Organisations Bac STMGAzer AzePas encore d'évaluation

- Corrigé Des Exercices IS OKOKDocument5 pagesCorrigé Des Exercices IS OKOKAnass El HoudaiguiPas encore d'évaluation

- Td5 Correction 4Document6 pagesTd5 Correction 4ysfPas encore d'évaluation

- Fiscalité Des Opérations Commerciales InternationalesDocument62 pagesFiscalité Des Opérations Commerciales InternationalesYaSsErInOPas encore d'évaluation

- Orelle 3 Vallees Tarifs Forfaits Ski 2022 2023 3 Fr.2a9a4bd8Document2 pagesOrelle 3 Vallees Tarifs Forfaits Ski 2022 2023 3 Fr.2a9a4bd8the_sebastian09Pas encore d'évaluation

- Dette Publique Et Croissance Économique - InvestigationDocument26 pagesDette Publique Et Croissance Économique - InvestigationSaad JamaaPas encore d'évaluation

- Rapport Managem 2008Document115 pagesRapport Managem 2008hind263100% (1)

- BCG FinancierDocument28 pagesBCG Financierba9ePas encore d'évaluation

- Notice Exe11Document3 pagesNotice Exe11ABELWALIDPas encore d'évaluation

- Les Principaux Elements de La Reforme Budgetaire en AlgerieDocument15 pagesLes Principaux Elements de La Reforme Budgetaire en AlgeriemenadPas encore d'évaluation

- Développement Economique Local Et Régional (PDFDrive)Document112 pagesDéveloppement Economique Local Et Régional (PDFDrive)CheikhPas encore d'évaluation