Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

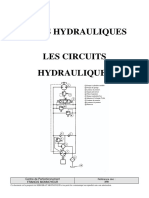

Chapitre 2 Les Circuits Hydrauliques de Transmission de Puissance

Chapitre 2 Les Circuits Hydrauliques de Transmission de Puissance

Transféré par

walidCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Chapitre 2 Les Circuits Hydrauliques de Transmission de Puissance

Chapitre 2 Les Circuits Hydrauliques de Transmission de Puissance

Transféré par

walidDroits d'auteur :

Formats disponibles

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

1/- Description gnrale :

Un circuit dhydraulique industrielle est constitu de 3 zones :

1ere zone : Source dnergie : cest un gnrateur de dbit. (centrale hydraulique)

2me zone : Rcepteur hydraulique : transforme lnergie hydraulique en nergie mcanique.

(vrin, moteur hydraulique)

3me zone : liaison entre les deux zones prcdentes.

On peut trouver dans cette zone :

- des lments de distribution (distributeur).

- des lments de liaison (tuyaux).

- des accessoires (appareils de mesure, de protection, de stockage dnergie et de

rgulation).

GENERATEUR

Pl

Energie primaire

Centrale Hyd.

LIAISON

PHyd

Conduites

distributeur

RECEPTEUR

PHyd

Energie secondaire

Vrin / Moteur

Pmc

a

La transmission de puissance par les circuits hydrauliques est trs utilise dans lindustrie.

Parmi les avantages de ce type de transmission, on cite:

- Encombrement rduit

- Dure de vie leve

- Facilit de rglage (ex : rglage de vitesse par action sur le dbit)

- Possibilit de transmettre des puissances trs leves

- Bonne dure de vie des composants

- Grande souplesse dutilisation

- Possibilit de dmarrer les installations en charge

- Peu dentretien

Parmi les inconvnients de ce type de transmission, on cite:

- Prix lev

- Rendement faible cause des fuites et des pertes de charge au niveau des tuyauteries.

- Risques daccident dus la prsence des pressions leves.

Elabor par : Chouchne Mohamed

19/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

* Composition dun circuit hydraulique :

rgefiifea

5

6

13

4

7

11

8

10

M

9

3

2

12

efaiarlf yHearelpnef

Figure 18: Exemple dun circuit hydraulique de transmission de puissance

Rep

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dsignation

Rservoir

Pompe hydraulique

Moteur lectrique

Distributeur

Vrin double effet

Accumulateur

Rgulateur de dbit

vanne

Limiteur de pression

filtre

Manomtre

Dbitmtre

Clapet anti-retour

Fonction

Stocker le fluide

Gnrer la puissance hydraulique

Actionner la pompe

Distribuer la puissance hydraulique au vrin

Transformer la puissance hydraulique en puissance mcanique

Stocker lnergie hydraulique

Rgler le dbit et la vitesse du fluide

Autoriser ou interrompre le passage du fluide

Protger linstallation contre les surpressions

Nettoyer lhuile

Mesurer la pression

Mesurer le dbit

Autoriser le passage du fluide dans un seul sens

2/- Centrale hydraulique :

La centrale hydraulique (appel aussi groupe hydraulique) est un gnrateur de dbit et pas

de pression. La pression augmente lorsquil y a rsistance lcoulement.

Elle est constitue essentiellement dun rservoir dhuile, dun moteur et dune pompe et dun

systme de filtration.

Elabor par : Chouchne Mohamed

20/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

Figure 19: Composition dune centrale hydraulique

2-1/ Le rservoir :

a/- Constitution :

Le rservoir est utilis pour le stockage des fluides. Il est constitu de :

- Une cuve en acier spare en deux chambres par une cloison de stabilisation : Une chambre

daspiration (o se trouve le filtre daspiration) et une chambre de retour (pour isoler les

polluantes).

- Un couvercle assurant ltanchit et supportant lensemble motopompe.

- Un bouchon de vidange et ventuellement un autre de remplissage.

- Une porte de visite utilise pour le changement du filtre, la rparation et le nettoyage.

- Deux voyants pour indiquer le niveau de fluide.

- Un filtre mont sur la tuyauterie daspiration.

Figure 20: Composition dun rservoir

Remarque : La capacit utile du rservoir est suprieure trois fois la variation possible de volume

du circuit.

b/- Symboles :

Rservoir pression

atmosphrique

Rservoir sous

pression

Elabor par : Chouchne Mohamed

Tuyauterie partant dun

rservoir en charge

Tuyauterie immerge

Tuyauterie au-dessus du

niveau de lhuile

21/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

2-2/ Les filtres :

Les polluants prsents dans un circuit occasionnent des dommages et/ou une usure

prmature des composants. Ces polluants peuvent tre de deux types :

- Solides : les particules dusure venant des composants et les particules venant de lextrieur.

- Solubles (non solides) : Eau, Gommes, boues

a/- Positions des filtres dans linstallation :

Il y a plusieurs possibilits dinstaller les filtres dans les circuits hydrauliques. Il est possible de

combiner plusieurs de ces possibilits :

* A laspiration :

Emplacement - Le filtre est install avant la pompe.

- Tout le circuit est protg, pompe comprise.

Avantages

- Augmentation de la perte de charge laspiration

Inconvnients

- La maille de celui-ci ne peut tre trs fine.

Ces filtres, appels aussi crpines, sont presque toujours prsents dans le circuit, mais ils ne

suffisent gnralement pas la protection et doivent tre complts par une des solutions suivantes.

* Au refoulement :

Emplacement - Le filtre est install aprs la pompe (ou avant une portion de circuit).

- La perte de charge tant indiffrente.

- La maille du filtre peut tre trs fine.

Avantages

- Tout le circuit est protg.

- La pompe nest pas protge.

Inconvnients - Les parois des filtres doivent supporter la pression du circuit, ce qui donne

des filtres volumineux, lourds et chers.

On vite cette solution lorsque cest possible, bien que cela soit la filtration la plus efficace pour le

circuit.

* Au retour :

Emplacement - Le filtre est install sur les canalisations de retour dhuile.

- La perte de charge tant indiffrente.

- La maille du filtre peut tre trs fine.

Avantages

- La pression tant faible.

- Les filtres sont plus lgers et moins chers.

- Le circuit doit tre confin (Enferme).

Inconvnients

- Ils doivent tre protgs contre le colmatage.

Cette solution efficace et conomique est trs souvent employe. A noter quil peut tre intressant

de filtrer les retours de drains, car cest aux passages des tiges que la pollution extrieure

sintroduit.

* Filtration externe :

Emplacement - Le filtre est install sur un circuit externe.

- La perte de charge dans le circuit principale est

minimale.

Avantages

Inconvnients

Pompe de filtration

- La pompe de filtration nest pas protge.

- Consommation de puissance supplmentaire.

Elabor par : Chouchne Mohamed

22/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

b/- Symboles :

Filtre avec indicateur

de colmatage contact

Filtre avec indicateur

de colmatage voyant

Filtre avec limiteur

de pression by-pass

Filtre avec clapet antiretour tar

Filtre protg contre le

retour de lhuile

Figure 21: les diffrents symboles normaliss des filtres

c/- Efficacit des filtres :

L'efficacit d'un filtre s'exprime par la taille des particules arrtes par celui-ci, exprime

(10-3 mm).

en m

* Efficacit absolue :

On indique alors la taille minimale des particules qui seront toutes arrtes. Par exemple, un filtre

absolu 10 m ne laissera passer aucune particule de taille > 10 m.

C'est une indication contraignante pour le fabricant, ce qui explique pourquoi cette garantie est peu

utilise; on parle plus souvent d'efficacit relative.

* Efficacit relative :

On donne l'efficacit relative d'un filtre, par taille nominale de particules, en indiquant le

pourcentage de particules arrtes. Par exemple, un filtre ayant une efficacit de 95% 10 m ne

laissera passer que 5% de particules de 10 m, en un seul passage. On peut indiquer plusieurs

efficacits pour des tailles de particules diffrentes.

Les fabricants utilisent souvent une autre faon de dsigner l'efficacit, le x. Ce x est indiqu par

taille de particule et calcul de la manire suivante:

nombre de particules de taille X en amont du filtre

nombre de particules de taille X en aval du filtre

Par exemple, un filtre ayant un 10 = 200 ne laissera passer que 0,5% de particules de 10 m (son

efficacit relative est alors de 99,5%).

2-3/ Les pompes :

a/- Mise en situation :

Par quel moyen peut-on dplacer de lhuile industrielle sous pression afin de commander un

organe rcepteur dune installation hydraulique?

Huile en repos

pression normale

Huile en mouvement

sous pression

Solution : une pompe hydraulique.

b/- Description :

Une pompe volumtrique transforme lnergie mcanique en nergie hydraulique, elle aspire

lhuile contenu dans le rservoir puis le refoule sous pression dans les tuyauteries.

Elabor par : Chouchne Mohamed

23/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

Une pompe volumtrique est constitue :

- Dun corps fixe ou Stator,

- Dun ou de plusieurs lments mobiles participant au dplacement du fluide lintrieur de

la pompe, dautres lments mobiles destins mettre en mouvement les lments prcdents.

Pour ce type de pompes, lentre et la sortie sont non communicantes grce une tanchit interne,

ainsi les fuites seront minimes et les pressions importantes.

c/- Symboles :

Pompe

unidirectionnelle

cylindre fixe

Pompe

unidirectionnelle

cylindre variable

Pompe

bidirectionnelle

cylindre fixe

Pompe

bidirectionnelle

cylindre variable

Pompe

cylindre fixe

avec drainage

Pompe cylindre

variable avec

drainage

Figure 22: les diffrents symboles normaliss des pompes

d/- les diffrents types des pompes :

Plusieurs principes mcaniques sont mis en uvre dans ralisation des pompes, dans ce qui suit

quelques ralisations simples seront tudies.

* Les pompes engrenage extrieure :

Les pompes engrenage denture extrieure sont constitues dun carter et de deux

pignons denture droite. Lun des pignons, appel pignon menant est moteur, il est solidaire de

larbre dentranement. Lautre pignon men est entran en rotation par engrnement des dents.

Laspiration dans ces pompes est provoque par le vide cr au niveau du dsaccouplement

des dents en D.

Lhuile en provenance du rservoir arrive en A (ct aspiration) remplit les creux de dents

des pignons au niveau de la partie suprieure en C. Ainsi emprisonne, lhuile est transporte par

les pignons vers la droite et vers la gauche en suivant le contour intrieur du carter. A la fin du cycle

de transport, lhuile est refoule en R cause du rapprochement des dents.

Lengrnement des dents en E assure ltanchit entre laspiration et le refoulement.

C

A

Figure 23: Pompe engrenage extrieure

Avantages : Dbit rgulier, Marche de la pompe rversible, Faible encombrement, Prix peu lev.

Inconvnients : Nombreuses pices dusure, Pas de particules solides dans cette pompe, ni de

produits abrasifs, Bruyante.

Caractristiques : Cylindre 250 cm3/tour maxi, Pression de service 200 bars maxi, Vitesse de

rotation de 800 3500 tr/min, Rendement relativement faible de 0.7 0.8.

Elabor par : Chouchne Mohamed

24/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

* Les pompes engrenage intrieure :

Les pompes engrenage denture intrieure sont constitues dun carter, dune roue, dune

couronne et dun croissant (qui va sparer entre lentre et la sortie).

Les nombres de dents de la couronne est toujours suprieure de 1 au nombre de dents de la roue.

Cest cette diffrence du nombre de dents qui permet dobtenir des chambres daspiration et des

chambres de refoulement.

Laxe de la roue est excentr par rapport celui de la couronne.

La roue est motrice, elle entrane la couronne en rotation par engrnement des dents.

Figure 24: Pompe engrenage intrieure

Avantages : Dbit rgulier, Marche de la pompe rversible, Faible encombrement, Prix peu lev,

Non bruyante.

Inconvnients : Nombreuses pices dusure, Pas de particules solides dans cette pompe, ni de

produits abrasifs.

Caractristiques : Cylindre 250 cm3/tour maxi, Pression de service 250 bars maxi, Vitesse de

rotation de 300 3000 tr/min, Rendement acceptable 0.9.

* Les pompes pistons axiaux :

Les axes des pistons sont parallles entre eux et laxe principal de la pompe. Les bielles

sont en liaisons rotules avec le plateau inclin dun angle fixe ou variable) qui est lorigine des

mouvements alternatifs des pistons.

Le bloc cylindre est entran en rotation par lintermdiaire de larbre dentranement et

transforme le mouvement de rotation continu en un mouvement de translation au niveau du piston.

Le patin assure la liaison mcanique entre le plateau inclin et le piston.

Lorsque le plateau effectue un demi-tour, le piston (en haut de la figure) passe du point mort haut

(PMH) au point mort bas (PMB) et on a laspiration de lhuile.

Lorsque le plateau effectue le second demi-tour, le piston (en haut de la figure) passe du point mort

bas (PMB) au point mort haut (PMH) et on a le refoulement de lhuile.

Elabor par : Chouchne Mohamed

25/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

Course

Course

A barillet inclin

A plateau inclin (axiale)

Figure 25: Pompe pistons axiaux cylindre fixe

Linclinaison du plateau est variable

Linclinaison du barillet est variable

Figure 26: Pompe pistons axiaux cylindre variable

Avantages : Fonctionnement sec sans dommage, Faible inertie des pices en mouvement, Peut

tre utilis en moteur hydraulique, Le dbit est plus stable.

Inconvnients : Ncessite une filtration efficace (de 10 20 ) car le jeu interne est trs faible, La

pompe barillet inclin est un ensemble compact.

Caractristiques :

- Pompe pistons axiaux cylindre fixe :

* A plateau inclin : Cylindre 500 cm3/tour maxi, Pression de service 350 bars maxi, Rendement

0.9.

* A barillet inclin : Cylindre 500 cm3/tour maxi, Pression de service 450 bars maxi, Rendement

0.95.

- Pompe pistons axiaux cylindre variable :

* Linclinaison du plateau est variable : Cylindre 750 cm3/tour maxi, Pression de service 450 bars

maxi, Rendement 0.95.

* Linclinaison du barillet est variable : Cylindre 1000 cm3/tour maxi, Pression de service 400 bars

maxi, Rendement 0.95.

* Les pompes pistons radiaux :

Les pistons sont disposs radialement au stator, leurs axes sont perpendiculaires larbre

dentranement principal.

Lexcentrique est entran en rotation par lintermdiaire de larbre et transforme le

mouvement de rotation continu en un mouvement de translation au niveau du piston. Le patin

assure la liaison mcanique entre lexcentrique et le piston.

Lorsque lexcentrique effectue un demi-tour, le piston descend ce qui provoque laspiration de

lhuile.

Elabor par : Chouchne Mohamed

26/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

Lorsque lexcentrique effectue le second demi-tour, le piston est repouss dans sa chambre et on a

le refoulement de lhuile.

erof

Ppoisa

f rlse eHlpaea

iseaarai

Cylindre variable

Cylindre fixe

Figure 27: Pompe pistons radiaux

Avantages : Fonctionnement sec sans dommage, Faible inertie des pices en mouvement, Peut

tre utilis en moteur hydraulique, Le dbit est plus stable.

Inconvnients : Ncessite une filtration efficace (de 10 20 ) car le jeu interne est trs faible.

Caractristiques : Cylindre 250 cm3/tour maxi, Pression de service 350 bars maxi, Rendement

acceptable 0.9.

* Les pompes palettes :

La rotation du rotor entrane celle des palettes dont les extrmits sont continuellement en

contact avec le stator aux points Ci, grce la force centrifuge. Outre, des ressorts de compression

poussent les bases des palettes.

Au dmarrage, les extrmits des palettes entrent en contact avec la piste circulaire du stator.

Grce lexcentrique on a une augmentation progressive du volume compris entre deux palettes

voisines (ou volume circulaire) qui entrane, lors du premier demi-tour, un phnomne daspiration.

Lhuile entre donc dans la pompe par les lumires daspiration.

Le phnomne inverse se produit lors du second demi-tour. La rduction progressive du volume

cellulaire contraint lhuile schapper par les lumires de refoulement, cest le phnomne du

refoulement.

Cylindre fixe

Cylindre variable

Figure 28: Pompe palettes

Elabor par : Chouchne Mohamed

27/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

Figure 29: Pompe palettes quilibre

Avantages : Dbit rgulier, Marche rversible de la pompe, Assez silencieuse.

Inconvnients : Usure du corps par frottement des palettes, Prix lev.

Caractristiques : Cylindre 200 cm3/tour maxi, Pression de service 280 bars maxi, Vitesse de

rotation de 300 3000 tr/min, Rendement relativement faible de 0.8 0.9.

* Les pompes pristaltiques :

La rotation du rotor entrane le roulement sans glissement des rouleaux sur le tuyau

dformable solidaire du stator.

Cette pompe existe aussi avec trois rouleaux 120 .

Figure 30: Pompe pristaltique

Avantages : Utilisation comme pompe doseuses possible.

Inconvnients : Dbit limit, Refoulement trs saccad (irrgulire), Temprature dutilisation

assez faible.

Caractristiques : Dbit 50 m3/h maxi, Pression de service 15 bars maxi, Hauteur manomtrique

totale 16 mCE, Rendement relativement faible de 0.8 0.9.

* Les pompes vis :

Deux vis dont lune est motrice (3) et lautre(s) mene(s) (4), tournent en sens inverse,

crant ainsi dun ct une zone daspiration et de lautre une zone de refoulement (fig. 10).

Cette pompe existe aussi avec trois vis dont lune est centrale.

Figure 31: Pompe vis

Elabor par : Chouchne Mohamed

28/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

Avantages : Dbit rgulier, Assez silencieuse, Peut tre accoupl directement un moteur

lectrique de grand vitesse.

Inconvnients : Nombreuses pices dusure, Pas de particules solides dans cette pompe, ni de

produits abrasifs, Prix lev.

Caractristiques : Cylindre 250 cm3/tour maxi, Pression de service 200 bars maxi, Vitesse de

rotation de 300 3500 tr/min, Rendement acceptable 0.9.

e/- les grandeurs associes aux pompes :

* La cylindre ( Cy ) :

Par dfinition la cylindre est le volume de fluide refoul ou aspir par une pompe en labsence des

fuites, pendant une rvolution de larbre principal.

Units : [m3 /tr] ;[l/min] ou [l/tr].

* Les dbits :

- Le dbit moyen thorique : (qv moy) [m3/s]

Cest le volume moyen refoul par unit de temps, connaissant la cylindre ce dbit est dtermin

par :

qv moy Cy.N

Avec : N : Frquence de rotation en [tr/s]

Cy : Cylindre en [m3/ tr]

- Le dbit moyen rel: ( qv moy r ) [m3/s]

Cest le volume refoul par la pompe en pratique.

* Les puissances :

- La puissance mcanique : ( Pm ) [W]

Cest la puissance fournie larbre dentranement de la pompe par le moteur et peut tre donne

par les deux relations suivantes :

Pm C.

Pm qvmoy ( psth pe )

ou

Avec : C : Couple dentranement de pompe en [Nm] ;

: Vitesse angulaire en [rad /s] ;

ps th : Pression de sortie thorique en [Pa] ;

pe : Pression dentre en [Pa] ;

- La puissance hydraulique : ( Ph )

Cest la puissance fournie par le fluide la sortie de la pompe donne par :

Ph qv moy r ( ps pe )

Avec : ps : est la pression mesure rellement la sortie en [Pa].

* Les rendements :

- Le rendement volumtrique :

Compte tenu des fuites et de la compressibilit du fluide, le ddit rel et toujours diffrent du dbit

thorique, on dfinit ainsi un rapport :

Elabor par : Chouchne Mohamed

29/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

qv moy r

qv moy

On a :

qv moy r

(qv moy r qv f )

(1

qv f

qv moy r

Avec : qv f : Dbit moyen de fuites.

En pratique, le rendement volumtrique dune pompe varie entre 70 % et 98 %.

Facteurs influant le rendement volumtrique :

Pression

Temprature

Usure

Le rendement volumtrique

v

Technologie de la pompe

Viscosit du fluide

Frquence de rotation de la pompe

Comportement du rendement volumtrique en fonction des paramtres de fonctionnement :

Rendement volumtrique v

Paramtres

Pression

Temprature

Usure

Frquence de rotation de la pompe

Viscosit du fluide

- Le rendement mcanique :

Le fluide la pression dentre refoul la pression de sortie ps = pe .

Une chute de pression due des effets mcaniques et hydrauliques fait passer p s th ps, ainsi on

dtermine :

Elabor par : Chouchne Mohamed

( ps pe )

( psth pe )

30/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

si p p s pe et pth p s th pe

On aura m

p

p

1

1

pth (p p f ) (1 p f p )

Avec : pf : Chute de pression due aux pertes de charges.

En pratique, le rendement mcanique dune pompe varie entre 75 % et 90 %.

Facteurs influant le rendement mcanique :

Pression

Temprature

Usure

Le rendement mcanique

m

Technologie de la pompe

Viscosit du fluide

Frquence de rotation de la pompe

- Le rendement global :

Le rendement global dune pompe, traduit en terme de performance le rapport en la puissance

hydraulique fournie par la pompe et la puissance mcanique reue par le moteur.

Ph

Pm

Et puisque :

Ph qv moy r ( ps pe ) v .qv moy ( ps pe ) et Pm qv moy ( psth pe )

qv moy r ( ps pe )

v m

q

(

p

p

)

e

v moy sth

En pratique, le rendement global dune pompe varie entre 52,5 % et 88,2 %.

* Le couple dentranement (C) : [N.m]

Le couple appliquer larbre dentranement de la pompe.

Ph g Pm ( ps pe ) qv moy r g C or qv moy r Cy N V

et

2 N on aura donc Cy N V .( p s pe ) g C 2 N

do :

C

Elabor par : Chouchne Mohamed

Cy ( ps pe )

2m

31/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

f- Application :

Dans une installation de transmission de puissance hydrostatique dune presse hydraulique, une

pompe palettes dbite rellement 100 l / min pour une pression de sortie de 141 bars et celle

dentre de -0,9 bar.

Cette pompe est entrane par un moteur lectrique tournant la frquence de 2500 trs.min-1

donnant un moment de couple larbre dentranement de 105 Nm.

Les caractristiques de la pompe sont :

Diamtre du stator, D = 120 mm.

Nombre de palettes, n = 5.

Largeur dune palette, b = 20 mm.

Excentricit, e = 3 mm.

Sachant que la cylindre dune pompe palettes est donne par la relation :

Cy 2b.n.e.D.sin

n

On vous demande de dterminer :

1/- Le dbit moyen thorique.

2/- Le dbit des fuites, en dduire le rendement volumtrique.

3/- La puissance hydraulique.

4/- La puissance mcanique.

5/- Le rendement mcanique. En dduire la puissance de sortie thorique et la chute de pression due

aux pertes de charges.

6/- Le rendement global en utilisant deux mthodes.

* Elments de rponses :

1/- qv moy = 105,8 l / min.

2/- qv f = 5,8 l / min , v = 94,5 %.

3/- Ph = 23,65 kW.

4/- Pm = 27,49 kW.

5/- m = 91 % , p s th =154,98 bar , p f = 13,98 bar.

6/- g = 86 %.

Elabor par : Chouchne Mohamed

32/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

3/- Les organes de liaison :

3-1/ Les organes de commande (les distributeurs) :

a/- Rle :

Les distributeurs sont utiliss pour commuter et contrler le dbit du fluide sous pression,

la rception dun signal de commande qui peut tre mcanique, lectrique ou hydraulique, afin de

commander lorgane rcepteur (vrin ou moteur).

b/- Symbolisation :

Orifice

Type de commande :

lectromagntique

pneumatique hydraulique

mcanique

manuelle

Position

Source de pression

Figure 32: symbole normalis du distributeur

* Dsignation : Nombre dorifices / Nombre de positions, nature du centre du distributeur si

Nombre de positions est 3, type de commande.

* Orifices : Les diffrents orifices dun distributeur sont:

- P : orifice en connexion avec la pompe.

- R : orifice dchappement.

- A : orifice en connexion avec lorifice A de lorgane rcepteur.

- B : orifice en connexion avec lorifice B de lorgane rcepteur.

* Types de centres :

Dsignations

Reprsentations

Centre ferm

Centre tandem

Centre semi ouvert

Centre ouvert

Elabor par : Chouchne Mohamed

33/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

* Types de commandes :

Dsignations

Reprsentations

Bouton poussoir

Commande manuelle sans

maintient en position

Levier

Bouton poussoir-tirette

Commande manuelle avec maintien en position (levier

accrochage)

Commande lectrique

Commande lectrique avec ressort de rappel

Commande hydraulique

Commande hydraulique avec ressort de rappel

* Exemples :

- Distributeur 4/3 centre ouvert commande lectrique avec ressorts de rappel

P : arrive de pression

T ou R : retour au rservoir

A et B : utilisations

- Distributeur 4/2 NO command par levier

accrochage

- Distributeur 4/2 NF command par levier

accrochage

3-2/ Les organes de rglages :

a/- Organes de rglage du dbit :

La vitesse dun rcepteur hydraulique (vrin ou moteur) est fonction du dbit. Le rglage de

ce dbit est obtenu par un tranglement de section.

Elabor par : Chouchne Mohamed

34/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

* Les limiteurs du dbit :

Destin agir sur le dbit pour contrler la vitesse dun rcepteur (vrin, moteur) mais

nassure pas la stabilit de dbit au cours des variations de la pression.

Limiteur de dbit

unidirectionnel

Limiteur de dbit

bidirectionnel

Figure 33: Limiteur du dbit

NB : le limiteur de dbit ne permet pas le contrle du dbit lorsque la charge est variable.

* Les rgulateurs du dbit :

Conu comme le limiteur de dbit mais une variation de la pression permet de plus ou moins

ouvrir ltranglement du passage du fluide.

Le symbole simplifi

Rgulateur de dbit bidirectionnel

Figure 34: Rgulateur du dbit

Son principe de fonctionnement est bas sur:

- Un tiroir qui a pour fonction de composer toute variation de charge du rcepteur et permet

de maintenir une diffrence de pression p constante de part et dautre de ltranglement.

- Un tranglement qui permet dajuster le dbit en fonction de la vitesse.

b/- Organes de rglage de pression :

* Les limiteurs de pression : (soupape de sret)

Monts en amont du circuit, en drivation avec la pompe et relis au rservoir, ils permettent

de protger le circuit contre les surpressions.

T/R

Figure 35: Limiteur de pression

* Les rgulateurs de pression :

Mont en amont de la branche secondaire du circuit, il permet de limiter une valeur

constante et infrieure la pression de service, la pression dans une branche du circuit.

Elabor par : Chouchne Mohamed

35/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

Figure 36: Rgulateur de pression

* Valve de squence :

La valve de squence ne permet la circulation de lhuile vers une portion du circuit que si la

pression dans la ligne principale atteigne la valeur de sa pression de pilotage.

Figure 37: Valve de squence

4/- Les organes rcepteurs :

4-1/ Les vrins :

a/- Rle :

Un vrin est llment rcepteur de lnergie dans un circuit hydraulique. Il permet de

dvelopper un effort trs important avec une vitesse trs prcise.

Commande

Energie hydraulique

Transformer

lnergie

Energie mcanique

(Mvt de translation)

Vrin hydraulique

b/- Les diffrents types de vrins :

* Vrin simple effet :

Lensemble tige piston se dplace dans un seul sens sous laction du fluide sous pression. Le

retour est effectu par un ressort ou une charge.

-Avantages : conomique et consommation de fluide rduite.

-Inconvnients : encombrant, course limit.

-Utilisation : travaux simples (serrage, jection, levage)

Figure 38: Vrin simple effet

Elabor par : Chouchne Mohamed

36/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

* Vrin double effet :

Lensemble tige piston peut se dplacer dans les deux sens sous laction du fluide. Leffort

en poussant est lgrement plus grand que leffort en tirant.

-Avantages : plus souple, rglage plus facile de la vitesse, amortissement de fin de course rglable.

-Inconvnients : plus coteux.

-Utilisation : grand nombre dapplications industriels.

Figure 39: Vrin double effet

* Vrins spciaux :

- Vrin tige tlescopique : simple effet permet des courses importantes tout en conservant une

longueur replie raisonnable.

Figure 40: Vrin tige tlescopique

- Vrin rotatif : lnergie du fluide est transforme en mouvement de rotation. Langle de rotation

peut varier de 90 360. Les amortissements sont possibles.

Figure 41: Vrin rotatif

c/- Dimensionnement des vrins :

* Donnes ncessaires :

- Efforts exercs dans les deux sens, en poussant et en tirant.

F

2

F pS F p D

S

4

2

F 0,7854 p D

Elabor par : Chouchne Mohamed

F'

2

2

F ' p (D d )

S'

4

2

2

F ' 0,7854 p ( D d )

37/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

- Course parcourir par la tige.

- Type de fixation.

- Une fois le type est choisi, partir des donnes, il faut dterminer le diamtre d de la tige de

faon ce quil rsiste au flambement.

* Vitesse de dplacement et effort dvelopp :

Formule classique :

V

q

S2

V est en [m/ s]

q est en [m3/s]

S2 et en [m2]

Avec:

Formule pratique :

V

q

0.06 S 2

Avec:

En sortie de tige : le vrin travail en poussant

* Vitesse : Q : dbit rentrant dans le vrin ;

Q : dbit sortant dans le vrin

Q

Vs : vitesse de sortie de la tige

V est en [cm/s]

q est en [l/mn]

S2 et en [cm2]

Vs :

Q Q'

S

S

Q' = Q

S'

S

* Force dveloppe :

Considrons un vrin parfait (pas de frottement)

Soit F la force vaincre, p et p : des pressions absolues

S

patm

p

p

On suppose la vitesse uniforme sur toute la course (en effet les vitesses sont faibles et les variations

aussi alors 0 F 0

p.s ps - patm (s-s) F = 0 F = (p - patm)s (p - patm)s

F = S.peff S.peff

peff correspond la perte de charge dans la conduite de retour reliant la sortie du vrin au rservoir.

Peff << peff. En premire approximation on aura F = peff .S

Pour un vrin rel, donc il y a du frottement, leffort rel dvelopp sera plus faible. Pour

tenir compte de ces frottements on introduit le redressement du vrin Ve 0,85 Ve 0,95

La force dveloppe devient

F = peff .S. Ve

En retour de tige : le vrin travail en tirant

S

Vitesse de retour : Vr :

Q' Q''

S

S

Elabor par : Chouchne Mohamed

Q'' = Q

S

S'

peff

peff

38/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

Effort dvelopp : F = peff .S. Ve .

Comparaison :

Fs peff .S.Ve

- En sortie de tige

Q

Vs S

Fr peff .S'.Ve

- En retour de tige

Q

Vr S'

S < S Fs > Fr et Vs < Vr

Ce que lon gagne en force on le perd en vitesse.

* Puissance mis en jeu :

Pab = peff . Q en sortie ou en retour de tige

Pu = Fs . Vs en sortie de tige

* Application : on considre le vrin reprsent ci-dessous D = 100 mm ; d = 56 mm ; course C =

500 mm ; Ve = 0,9 et F = 20.000 N.

Le temps pour parcourir la course et t = 5 s. Calculer

1/ Le dbit ncessaire pour effectuer cette course et le dbit refoul Q et Q

2/ La pression ncessaire pour vaincre F.

3/ Les puissances utiles et absorbe.

* Choix dun vrin :

On doit connatre le travail a effectu par le vrin (effort = charge et distance parcourir) puis le

mode de montage (le type de fixation).

Alors la tige doit rsister au flambage ; On calcul la charge critique dEuler ; donne par

lexpression suivante :

2 EI

FC 2

Lf matriau de la tige E = 2105 N/mm2 pour lacier.

E : module de YOUNG du

d4

d: diamtre de la tige (moment quadratique)

64

Lf = Longueur libre de flambage, elle dpend de la course et du mode de fixation du vrin.

K = coef du type de montage

Lf = K.C

C = Course

I

Soit s : coef de scurit 2 s 5

- on obtient

FC > s . F

F : force dvelopper par le vrin

64sFL2f

d

3E

4

- ou bien, on utilise des abaques comme celui donne ci-aprs on place le point de cordonnes

[Lf (mm), F(dan)] et le diamtre prendre sera le standard juste au-dessus.

Exemple : Soit un vrin de course 750 mm et devra vaincre une force F = 88.000 N.

La fixation du vrin est : Articulation arrire et tige articule guide.

1/ Dterminer le de la tige au-dessus.

- 1re mthode : utilisation de labaque

Elabor par : Chouchne Mohamed

39/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

Daprs le tableau (ANNEXE 5), le mode de fixation correspond K = 2

Lf = K . C = 2 x 750 = 1500 mm F = 88.000 N = 88.00 daN

On place sur labaque le pt (1500 mm, 8800 daN), on trouve, que le point se situe entre 45 et 56

mm.

On prend le diamtre standard d = 56 mm

- 2me mthode : par le calcul

soit s = 4 coefficient de scurit

d4

64sfl f 2

3E

d4

64.4.88000x15002

3 2105

Do d > 53,5 mm le diamtre standard juste est d = 56 mm

2/ Quel diamtre de position D (ou de lalsage) doit-on choisir ?

Notons que pour les vrins standard pour chaque diamtre de tige, il y a 2 diamtres de piston et

inversement.

Exemple :

D1 = 63 mm diffrentiel

d= 45 mm

D2 = 80 mm ordinaire

d1 = 56 mm diffrentiel

d2 = 70 mm ordinaire

D = 100 mm

Les critres de choix sont : Encombrement la pression le prix

Dans notre cas d = 56 mm

Soit les diamtres du piston D1 = 80 mm ou D2 = 100 mm

Calculons les pressions, supposant un rendement Ve = 0,9

p1

p2

F

S1Ve

F

S 2Ve

4 * 800

4F

p

194.5bar

AN

:

1

82 * 0,9

D12Ve

4 * 800

4F

124.5bar

AN : p2

2

10 2 * 0,9

D2Ve

p1 et p2 sont les pressions effectives lentre du vrin. Ces pressions sont fournies par une pompe.

Organes de distribution et de rgulation

On a toujours des pertes de charge entre la sortie de la pompe et lentre du vrin (perte dans les

conditions et dans les organes de distribution et rgulation)

Soit p : cette perte de charge exemple p = 15 bar

La pression la sortie de la pompe doit tre :

pour le premier vrin

p0 = p1 + p =210 bar

pour le deuxime vrin

p0 = p2 + p =140 bar

La pompe doit avoir une pression maximal admissible suprieur 210 bar pour le premier et

suprieur 140 bar pour le second.

Elabor par : Chouchne Mohamed

40/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

Prenons une pompe de pmax 250bar

pour le premier vrin, la pompe va travailler en rgime lgrement forc do une

dure de vie rduite. (usure)

pour le second vrin, la pompe ne sera pas trop sollicite ce qui implique le meilleur

choix.

* Application :

On considre le circuit schmatis ci-dessous

On donne : La charge M = 15000Kg et g 10m / s2 , le rendement est ve 0,95

La section piston s 100cm2

La course c 500mm (la course est effectue en 10s)

Le monomtre indique 170 bars

Le vrin est fix par bride lavant et la tige est non guide.

On nglige les pertes de charge dans la conduite de retour

Calculer : a/ La perte de charge entre la pompe et le vrin.

b/ Le dbit fourni par la pompe pour assurer la vitesse de sortie de la tige.

c/ Le da la tige pour E 2.105 n / mm2

d/ Le rendement de linstallation si le rendement de la pompe est p 0, 8 et le

rendement u moteur lectrique est m 0,85 .

Charge

Distributeur

Correction :

a/

1

1

v12 p 2 gz 2 v 2 2 p

2

2

1

p p1 p 2 g(z 1 z 2 ) (v12 v 2 2 )

2

p1 gz1

p1 pression la sortie de la pompe

p 2 pression l'entre de vrin

On ne connat pas la diffrence des ctes entre les points du circuit et le des conduites donc

les vitesses. On peut alors les ngligs dautant plus que ces termes sont toujours ngligeables

devant les pressions.

p p1 p2

p1 = donne par le nanomtre ; on calcule alors p2 ?

F

Mg

p2

puisque les pertes sont ngligeables dans la conduite de retour

S.Ve S.Ve

Elabor par : Chouchne Mohamed

41/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

b/ Qpompe = Q vrin = Vs.S

c 0, 5

V1

0, 05 m / s

t 10

ISET Siliana

Qp 0, 05x100 104 0, 5103 m 3 / s 0, 5 l / s

Qp 0, 5 l / s 30 l/mn

c/ Diamtre de la tige. Le type de montage donc K = 2 (ANNEXE 5)

Lf = C.K = 2 x 500 = 1000 mm

F = 15000 daN

A partir de labaque le pt sera situ entre d = 45 mm et d = 56 mm

On prend le diamtre d = 56 cm

Ou par le calcul pour s = 3 coefficient de scurit

64.sL2f .F

d

3 .E

d/

4

d4

64.3.150000.10002

d'ou d > 46,4 mm

3 .2105

1

V12 V02 J 10

2

patm effective V0 0

E p1 p 0 g(z 1 z 0 )

p0 0

1

On nglige les termes : g(z1 z 0 ); V12 V02 et J10

2

4-2/ Les moteurs hydrauliques :

a/- Mise en situation :

Par quel moyen peut-on transformer lnergie hydraulique en nergie mcanique sous forme dun

mouvement de rotation continue?

Energie hydraulique

Mouvement de rotation

Solution : un moteur hydraulique.

Elabor par : Chouchne Mohamed

42/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

b/- Description :

Les moteurs hydrauliques ont de nombreuses analogies avec les pompes, plusieurs

technologies leur sont communes. Mais une spcificit des moteurs tient leur vitesse dutilisation

qui peut tre soit lente (moins de 100 trs /min) soit leve (plus de 5000 trs /min)

Ce qui mne distinguer trois grandes classes de moteurs hydrauliques :

Les moteurs rapides [1000 < N 5000 trs / min] ;

Les moteurs semi rapides [200 < N 1000 trs / min] ;

Les moteurs lents [40 < N 200 trs / min] ;

Dans chacune de ces classes, on trouve des moteurs de puissance, de pression admissible et de

gomtrie diffrente.

- Remarque :

Les moteurs entranent des systmes mcaniques, si le couple rsistant devient trop important, la

pression monte. Quand elle atteint la valeur de rglage du limiteur de pression, le dbit retourne au

rservoir.

Leur avantage cest quils dveloppent une grande puissance pour un encombrement rduit.

c/- Symboles :

Moteur

unidirectionnel

cylindre fixe

Moteur

bidirectionnel

cylindre fixe

Moteur

unidirectionnel

cylindre variable

Moteur

bidirectionnel

cylindre variable

Moteur cylindre

fixe avec drainage

Moteur cylindre

variable avec

drainage

Figure 42: Les diffrents symboles normaliss des moteurs hydrauliques

d/- Les diffrents types des moteurs :

* Les moteurs engrenage extrieure :

Mme conception que la pompe engrenage, la pression du fluide entrane en rotation les

roues dont lune est motrice.

Avantages : Moteurs rapides, encombrement trs rduit, conomique.

Inconvnients : Performances et rendements limits.

Caractristiques : g 85 %, P max < 250 bars, Pm < 20 KW, Cylindres entre 5 et 30 cm3/tr.

Figure 43: Moteur engrenage extrieure

* Les moteurs pistons axiaux :

Les pistons en communication avec la haute pression se dplacent en tournant et par une

liaison rotule avec le tourillon obligent ce dernier tourner.

La cylindre est dtermine avec la relation suivante :

Cy = 2r.tan.n.s

Elabor par : Chouchne Mohamed

Cy : cylindre.

r : entraxe.

n : nombre des pistons

s: surface du piston.

43/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

Avantages : couple trs important, possibilit de varier la cylindre, vitesse importante.

Inconvnients : coteux.

Caractristiques : Nombres de pistons de 7 9, Pression allant 450 bars, Inclinaison des plateaux

de 15 18.

Figure 44: Moteur pistons axiaux

* Les moteurs pistons radiaux :

Contrairement aux pompes pistons radiaux, les pistons peuvent tourner sur une came

(stator) permettant davoir plusieurs courses par tour. Le nombre des pistons est impair pour la

continuit de dbit et lquilibrage. Possibilit davoir une distribution cylindrique ou plane du

fluide.

La cylindre est dtermine avec la relation suivante :

Cy = n.n.c.s

n: nombre des pistons

n : nombre de courses

par tour.

c: course.

s: surface du piston.

Avantages : couple trs important.

Inconvnients : vitesse faible, encombrant, coteux, problmes dtanchit pour la distribution.

Caractristiques : Nombres de pistons de 3 7, Pressions entre 250 et 450 bars, Cylindres fixes.

Figure 45: Moteur pistons radiaux

* Les moteurs palettes :

Lhuile sous pression provoque la rotation des palettes implantes sur le rotor.

Avantages : ralisation simple.

Inconvnients : puissance transmise relativement faible.

Elabor par : Chouchne Mohamed

44/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

Caractristiques : Pressions limites 200 250 bars.

Figure 46: Moteur palettes

c/- Les grandeurs associes aux moteurs hydrauliques:

* La cylindre (Cy) :

Le volume de fluide refoul ou aspir par le moteur en labsence des fuites, pendant une rvolution

de larbre principal.

Units : [m3 / tr] ;[l / min] ou [l / tr].

* Les dbits :

- Le dbit moyen entrant :(qv moy r)

Le volume moyen aspir par unit de temps, connaissant la cylindre ce dbit est dtermin par :

qv moy r Cy .N

Avec : N : Frquence de rotation en [tr / s].

Cy : Cylindre en [m3/ tr]

- Le dbit moyen sortant (qv moy r) :

Le volume sortant par le moteur en pratique, mesur en une unit de temps.

* Les puissances :

- La puissance mcanique : (Pm)

Puissance fournie par larbre de sortie du moteur peut tre donne par les deux relations suivantes :

Pm C moy .

ou

Pm qv moy S ( pe p s th )

Avec :

C : Couple moyen thorique en [Nm] ;

: vitesse angulaire de larbre moteur en [rad / s] ;

p s th : Pression de sortie thorique en [Pa] ;

p e : Pression dentre en [ pa ] ;

- La puissance hydraulique : (Ph)

Puissance fournie par le fluide la sortie de la pompe donne par :

Elabor par : Chouchne Mohamed

45/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

Ph qv moy r ( pe p s )

Avec : ps est la pression mesure rellement la sortie en [Pa].

* Les rendements :

- Le rendement volumtrique :

Compte tenu des fuites et de la compressibilit du fluide, le dbit moyen sortant est toujours

diffrent du dbit rel, on dfinit ainsi un rapport :

qv moy S

qv moy r

On a v

qv moy S

(qv moy r qv f )

(1

qv f

qv moy S

1

)

Avec : qv f : Dbit moyen de fuites. En pratique : 70 % v 98 %

- Le rendement mcanique :

Le fluide la pression dentre pe est refoul la pression de sortie ps.

Une chute de pression due des effets mcaniques et hydrauliques fait passer ps th ps, ainsi on

dtermine :

( pe p s )

( pe p s th )

si p p s pe et pth p s th pe

On aura m

p

p

1

1

pth (p p f ) (1 p f p )

Avec :

pf : Chute de pression due aux pertes de charges, exprimentalement on trouve : 75% v 90%.

- Le rendement global :

Le rendement global dune pompe, traduit en terme de performance le rapport en la puissance

hydraulique fournie par la pompe et la puissance mcanique reue par le moteur.

Pm

Ph

et

g v m

En pratique : 52.5% g 88.2%

* Le moment du couple moyen thorique (Cmoy r):

Moment du couple moyen thorique disponible sur larbre moteur [Nm].

Ph

et

Pm

g ( pe p s ) qv moy r

2 N on aura donc

C moy r

Cy N ( p s pe )

do C moy r

Elabor par : Chouchne Mohamed

(Cy N )

g or qv moy r

V

C moy r 2 N

Cy ( p s pe ) m

2

46/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

* Le coefficient dirrgularit du couple (K%):

Ce coefficient traduit limportance de lcart existant entre le couple moyen et le couple instantan :

K % 100

C M C m

C moy

Avec :

- C M : Moment du couple instantan thorique maximal ;

- C m : Moment du couple instantan thorique minimal

* Rglage de la vitesse :

Le rglage de la vitesse de rotation dun moteur hydraulique se fait en agissant sur le dbit dhuile

utilis.

Pour rgler ce dbit, il est possible dutiliser :

Une pompe dbit variable : dans ce cas, le moteur seul doit tre aliment par la

Pompe.

Un limiteur de dbit : dans ce cas, le montage peut seffectuer de deux faons

diffrentes.

Remarque :

La plupart des moteurs sont prvus pour tourner dans les deux sens. Pour inverser le sens de

rotation, il suffit dinverser lalimentation et le retour au rservoir

1er Cas : Rglage sur lentre du moteur :

Ce dispositif ne peut tre utilis seul, si le couple rsistant risque de devenir moteur.

2me Cas : Rglage en sortie du moteur :

Ce dispositif quant lui, peut tre utilis dans tous les cas, mme si le couple devient moteur.

Elabor par : Chouchne Mohamed

47/101

Technologie des Systmes Hydrauliques

ISET Siliana

d/- Application :

Un moto-rducteur se compose dun moteur hydraulique pistons radiaux dont larbre de sortie est

accoupl un rducteur picyclodal.

Les caractristiques de ce moto-rducteur, fournies par le constructeur, sont :

Caractristiques du moteur hydraulique

Nombre de pistons : 7.

Diamtres des pistons d = 36 mm.

Excentration de lexcentrique, e = 8,5 mm.

Pression de lalimentation, p = 28 Mpa

(280 bars)

Frquence de rotation

N2 = N6 = 710 tr / min.

Caractristiques du rducteur picyclodal

Diamtres primitifs des plantaires:

- d 6 = 43 mm.

- d 8 = 184 mm.

Dterminer :

1- La cylindre du moteur en [cm3/ tr] ;

2- Moments des couples moyens thoriques C2 moy et C10 moy un rendement mcanique prs

en [Nm] ;

3- Frquence de rotation correspondante larbre de sortie du rducteur (10) ;

4- Dbit moyen rel entrant dans le moteur hydraulique en [l / min].

Elabor par : Chouchne Mohamed

48/101

Vous aimerez peut-être aussi

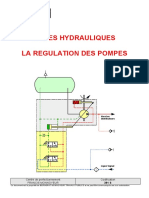

- Caterpillar Régulation Des PompesDocument61 pagesCaterpillar Régulation Des Pompesbrunosamaeian93% (15)

- Pneumatique Industriel 2Document62 pagesPneumatique Industriel 2NabilBouabanaPas encore d'évaluation

- Cours D'hydrauliqueDocument33 pagesCours D'hydrauliqueSteph Akys80% (5)

- Installation HydrauliqueDocument11 pagesInstallation HydrauliqueAyoub Fajraoui100% (2)

- Série N°1-TD de Transfert Thermique PDFDocument2 pagesSérie N°1-TD de Transfert Thermique PDFKoukou Amkoukou90% (50)

- Hyd CoursDocument118 pagesHyd CoursBilel Mannoubi100% (1)

- Vérin PneumatiqueDocument48 pagesVérin PneumatiqueSaid Doubbi100% (1)

- TD 2 Automates Programmables Industriels 2020 - 2021Document2 pagesTD 2 Automates Programmables Industriels 2020 - 2021adam0% (1)

- Hydraulique MouhoubDocument342 pagesHydraulique MouhoubVigo Maestro100% (1)

- 2 Hydraulique IndustrielDocument58 pages2 Hydraulique IndustrielhatemPas encore d'évaluation

- Systemes Hydrauliques Et PneumatiqueDocument134 pagesSystemes Hydrauliques Et Pneumatiqueclaude feune100% (1)

- 378 - Circuit Hydraulique Base PDFDocument27 pages378 - Circuit Hydraulique Base PDFHillal TamsaouetePas encore d'évaluation

- Valve de PressionDocument33 pagesValve de PressionKatia MuslimaPas encore d'évaluation

- Hydraulique Industrielle PDFDocument385 pagesHydraulique Industrielle PDFCéline Lutti100% (2)

- Pompes INPEDocument43 pagesPompes INPErabah100% (2)

- Les Composantes Hydrauliques PDFDocument10 pagesLes Composantes Hydrauliques PDFHamza LiberadosPas encore d'évaluation

- TD1 Regulation IndustrielleDocument8 pagesTD1 Regulation IndustrielleZakaria BencherkiPas encore d'évaluation

- Simulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysD'EverandSimulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysPas encore d'évaluation

- D4 13 Ch1 Pompes PDFDocument6 pagesD4 13 Ch1 Pompes PDFBrenton MorrisonPas encore d'évaluation

- Pompes Hydrauliques PDFDocument26 pagesPompes Hydrauliques PDFSamirDerguinePas encore d'évaluation

- Etude Des Pompes PDFDocument14 pagesEtude Des Pompes PDFamjed_de_enimPas encore d'évaluation

- Hydraulique TDDocument5 pagesHydraulique TDRachid FattahPas encore d'évaluation

- CH 3 Maintenance Des Systemes Hydrauliques Et PneumatiquesDocument20 pagesCH 3 Maintenance Des Systemes Hydrauliques Et Pneumatiquesasma sallem100% (1)

- Modélisation Des Machines Électriques en Régime TransitoireDocument21 pagesModélisation Des Machines Électriques en Régime TransitoireABDELNASSER100% (1)

- Types de PompesDocument37 pagesTypes de PompesMoad KhiderPas encore d'évaluation

- Modelisation CMD MSAPDocument35 pagesModelisation CMD MSAPKoukou AmkoukouPas encore d'évaluation

- Pompes PDFDocument39 pagesPompes PDFزكري اءPas encore d'évaluation

- Pompe VolumétriqueDocument23 pagesPompe VolumétriqueAmi RaPas encore d'évaluation

- RGourdeau GrafcetDocument79 pagesRGourdeau GrafcetKãrîm KåhlìPas encore d'évaluation

- 04 La Centrale HydrauliqueDocument5 pages04 La Centrale HydrauliqueenerfirePas encore d'évaluation

- Verin HydrauiqueDocument6 pagesVerin HydrauiqueYounes KaderPas encore d'évaluation

- 4 - Fonctionnement D'une Turbine.Document45 pages4 - Fonctionnement D'une Turbine.koffi gerardPas encore d'évaluation

- T1 C1 ExercicesDocument2 pagesT1 C1 ExercicesKoukou AmkoukouPas encore d'évaluation

- VerinsDocument10 pagesVerinsGhaith Soudani100% (1)

- Les Circuits de Transport Des LiquidesDocument6 pagesLes Circuits de Transport Des LiquidesMarzouki SofienePas encore d'évaluation

- Installation Hydraulique PDFDocument11 pagesInstallation Hydraulique PDFredaPas encore d'évaluation

- C60 Schematisation HydrauliqueDocument6 pagesC60 Schematisation HydrauliqueKoukou AmkoukouPas encore d'évaluation

- Support de Cours de 'Systémes de Transmission Hydraulique'Document15 pagesSupport de Cours de 'Systémes de Transmission Hydraulique'OthmaniAliPas encore d'évaluation

- PompesDocument42 pagesPompesTimo Shmitt100% (2)

- 9 3 TD 2 Sujet PDFDocument3 pages9 3 TD 2 Sujet PDFMohamed MohamedPas encore d'évaluation

- Cours Hydraulique L3 CM UsthbDocument10 pagesCours Hydraulique L3 CM UsthbHamza BellemouPas encore d'évaluation

- Chapitre 5 Les PompesDocument20 pagesChapitre 5 Les PompesAnes LaoufiPas encore d'évaluation

- Séminaire CompresseurDocument59 pagesSéminaire Compresseurballa bammounePas encore d'évaluation

- HydrauliqueDocument72 pagesHydrauliqueScrib4ever100% (1)

- CH 01 Introduction Et GénéralitésDocument48 pagesCH 01 Introduction Et GénéralitésDiakhate El hadji omarPas encore d'évaluation

- TP 1 Etude Pompe Piston PDFDocument11 pagesTP 1 Etude Pompe Piston PDFMohamed Larbi0% (1)

- Chap 3 Pompe CentrifugeDocument14 pagesChap 3 Pompe CentrifugeTaki Benazzouz100% (1)

- Fascicule TP Pompe CentrifugeDocument12 pagesFascicule TP Pompe CentrifugeAyoub MouihPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 - Transmission Hydraulique Et Pneumatique (20!04!2016)Document35 pagesChapitre 3 - Transmission Hydraulique Et Pneumatique (20!04!2016)Wassim Benaïssa100% (1)

- ChapPompes PDFDocument45 pagesChapPompes PDFIMANE LOLPas encore d'évaluation

- Systèmes Hydraulique Et Pneumatique Cours Et TD 4iem CM S2 BouhabilaDocument160 pagesSystèmes Hydraulique Et Pneumatique Cours Et TD 4iem CM S2 BouhabilaYoucef MimouniPas encore d'évaluation

- TP Verin Hydraulique EleveDocument3 pagesTP Verin Hydraulique EleveHatem Laajili100% (1)

- PompesDocument16 pagesPompeshamza benine100% (1)

- 03 - TD Découverte Des Composants (Correction)Document4 pages03 - TD Découverte Des Composants (Correction)Nassim RabaouiPas encore d'évaluation

- Recueil Des Travaux Diriges CorrigesDocument1 pageRecueil Des Travaux Diriges Corrigesfoufoua100% (1)

- Etude Hydraulique de Hydraulique de La Pompe DVMX 6 8 11 La Pompe DVMX 6 8 11Document91 pagesEtude Hydraulique de Hydraulique de La Pompe DVMX 6 8 11 La Pompe DVMX 6 8 11anisPas encore d'évaluation

- M20 Circuits Hydrauliques GE MMOAMPADocument80 pagesM20 Circuits Hydrauliques GE MMOAMPAhavoc2012100% (1)

- Pompe CentrifugeDocument8 pagesPompe Centrifugesofien benbrahimPas encore d'évaluation

- Efforts Sur Les EngrenagesDocument2 pagesEfforts Sur Les EngrenagesMahrez ZaafouriPas encore d'évaluation

- NL 49 Lecture Schema HydrauliqueDocument3 pagesNL 49 Lecture Schema HydrauliqueNacer Nacer100% (1)

- FinalDocument74 pagesFinalTPN2608100% (1)

- Chapitre 1Document13 pagesChapitre 1Taki Benazzouz100% (2)

- Fiabilité, maintenance prédictive et vibration des machinesD'EverandFiabilité, maintenance prédictive et vibration des machinesPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 Les Circuits Hydrauliques de Transmission de PuissanceDocument30 pagesChapitre 2 Les Circuits Hydrauliques de Transmission de PuissanceJimmy DBPas encore d'évaluation

- EL20 A05 TD v2 PDFDocument17 pagesEL20 A05 TD v2 PDFKoukou AmkoukouPas encore d'évaluation

- Cour 1 Redress Ment Mono PhaseDocument16 pagesCour 1 Redress Ment Mono PhaseAbdallah BelabbesPas encore d'évaluation

- 04synthese RedressementDocument2 pages04synthese RedressementdxsszszPas encore d'évaluation

- Corrige Chap4 Exo4 PDFDocument3 pagesCorrige Chap4 Exo4 PDFKoukou AmkoukouPas encore d'évaluation

- EPchap5epu PDFDocument16 pagesEPchap5epu PDFKoukou AmkoukouPas encore d'évaluation

- Abaque de PuschlowskiDocument1 pageAbaque de PuschlowskiNabil SaidaniPas encore d'évaluation

- Simulation de La Commande Vectorielle Par Régulateurs À Mode Glissant D'une Chaine Éolienne À Base D'une Machine Asynchrone À Double Alimentation1Document117 pagesSimulation de La Commande Vectorielle Par Régulateurs À Mode Glissant D'une Chaine Éolienne À Base D'une Machine Asynchrone À Double Alimentation1Koukou Amkoukou100% (7)

- Simulation de La Commande Vectorielle Par Régulateurs À Mode Glissant D'une Chaine Éolienne À Base D'une Machine Asynchrone À Double Alimentation1Document117 pagesSimulation de La Commande Vectorielle Par Régulateurs À Mode Glissant D'une Chaine Éolienne À Base D'une Machine Asynchrone À Double Alimentation1Koukou Amkoukou100% (7)

- Memoire de MagisterDocument92 pagesMemoire de MagisterKoukou Amkoukou100% (1)

- 2intra Ete 09 Version FinalDocument4 pages2intra Ete 09 Version FinalKoukou AmkoukouPas encore d'évaluation

- Inj Damkhi SihemDocument127 pagesInj Damkhi SihemKoukou AmkoukouPas encore d'évaluation

- 1mec3200-Examen-Intra 1 Hiver 09Document4 pages1mec3200-Examen-Intra 1 Hiver 09Koukou AmkoukouPas encore d'évaluation

- Le VerinDocument15 pagesLe VerinAbdoulaye Boua BERTHEPas encore d'évaluation

- GROUPE 70 - m40frDocument178 pagesGROUPE 70 - m40frC2MPas encore d'évaluation

- Machine A Remplir Et A BouchonnerDocument8 pagesMachine A Remplir Et A BouchonnerNdeye MbenguePas encore d'évaluation

- Réglage Bras Hydrau Limiteur de Pression - 643Document13 pagesRéglage Bras Hydrau Limiteur de Pression - 643Moncef LazaarPas encore d'évaluation

- C2-Chap2 Pneu3Document4 pagesC2-Chap2 Pneu3Sabrine Ben HmidaPas encore d'évaluation

- Leseprobe 1Document32 pagesLeseprobe 1yassinePas encore d'évaluation

- Etude de Fonctionnement Du Verin ÉlèveDocument8 pagesEtude de Fonctionnement Du Verin ÉlèveHugo “huwimana39”Pas encore d'évaluation

- Plan de Cours - KORICHI MaaroufDocument8 pagesPlan de Cours - KORICHI MaaroufBenyoucef AmelPas encore d'évaluation

- Ease151806 QDC Frans LR 1Document68 pagesEase151806 QDC Frans LR 1Yassine NaoumPas encore d'évaluation

- Guillon InteretDocument7 pagesGuillon InteretmoipopPas encore d'évaluation

- 11 PDFDocument11 pages11 PDFYounes KanounPas encore d'évaluation

- SecuritesDocument82 pagesSecuritesNgà Nguyễn100% (1)

- Offre de Service GTN Services DDDocument4 pagesOffre de Service GTN Services DDABDo KasstiPas encore d'évaluation

- 120001Document31 pages120001Sousou FoufouPas encore d'évaluation

- PALL - Mémento Analyse Et FiltrationDocument35 pagesPALL - Mémento Analyse Et FiltrationOliver Twiste100% (1)

- Bac STI GM Antilles Guyane Juin2001 SujetDocument30 pagesBac STI GM Antilles Guyane Juin2001 SujetAli TrikiPas encore d'évaluation

- Sequentiel ExosDocument20 pagesSequentiel ExosChava TututiPas encore d'évaluation

- RAPPRT FINAL SOMACA V1-ConvertiDocument78 pagesRAPPRT FINAL SOMACA V1-Convertiيونس younesPas encore d'évaluation

- Mini ProjetDocument3 pagesMini ProjetFakhreddine Okail67% (3)

- AUTOMATION STUDIO Guide de Démarrage - Hydraulique (Norme CEI) - FRDocument8 pagesAUTOMATION STUDIO Guide de Démarrage - Hydraulique (Norme CEI) - FRABDELLATIF KAMALPas encore d'évaluation

- Matérialisation AutomatismeDocument41 pagesMatérialisation AutomatismeGuillaume NchupassePas encore d'évaluation

- Didactic Katalog 2014 FR High Res SmallDocument460 pagesDidactic Katalog 2014 FR High Res SmallAmine TlemcenPas encore d'évaluation

- Examen Si SMB 2018 Session Normale SujetDocument18 pagesExamen Si SMB 2018 Session Normale SujetAyoub EL HatimyPas encore d'évaluation