Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

CH1 Généralités-1 PDF

CH1 Généralités-1 PDF

Transféré par

Rida JadiTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

CH1 Généralités-1 PDF

CH1 Généralités-1 PDF

Transféré par

Rida JadiDroits d'auteur :

Formats disponibles

SOMMAIRE

A. DÉFINITIONS ................................................................................................................... 2

1. Effluent urbain ................................................................................................................. 2

1.1 Les eaux de ruissellement ...................................................................................... 2

1.2 Les eaux industrielles ............................................................................................. 2

1.3 Les eaux domestiques ............................................................................................ 2

2. Schéma d’un assainissement collectif ............................................................................. 3

B. DIVERS SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT ................................................................. 3

1. Système unitaire : ............................................................................................................. 3

2. Système séparatif................................................................................................................ 4

3. Système pseudo séparatif ................................................................................................. 5

4. Système composite ............................................................................................................. 5

5. Système mixte .................................................................................................................... 5

6. Systèmes spéciaux .............................................................................................................. 6

C. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES SYSTÉMES .............................................. 7

B. CRITÉRES DE CHOIX D’UN SYSTÉME D’ASSAINISSEMENT ................................ 7

1. Données naturelles du site .................................................................................................. 8

1.1 La pluviométrie............................................................................................................ 8

1.2 La topographie ............................................................................................................. 8

1.3 Hydrographie et nappes souterraines : ......................................................................... 8

1.4 Géologie : .................................................................................................................... 8

2. Données sur l’agglomération ............................................................................................. 8

2.1 L’agglomération : ........................................................................................................ 8

2.2 Mode d’occupation du sol : ......................................................................................... 9

3. Données propres à l’écoulement : ...................................................................................... 9

El Hachmi QACH - ITSMAER Page 1

Chapitre 1 : DÉFINITIONS & GÉNÉRALITÉS

A. DÉFINITIONS

L’assainissement des agglomérations a pour objet d’assurer l’évacuation de l’ensemble des

eaux pluviales et usées ainsi que leur rejet dans les exutoires naturels sous des modes

compatibles avec les exigences de la santé publique et de l’environnement.

En effet, les eaux usées sont acheminées vers les stations d’épuration (step).pour être

dépolluées à un degré acceptable et rejetées ensuite dans la nature (cours d’eau, lac, mer,

etc…) ou réutilisées à des fins agricoles ou industrielles.

1. Effluent urbain

Les eaux d’assainissement sont de trois types :

Eaux de ruissellement

Eaux usées, d’origine domestique

Eaux industrielles

Ces eaux peuvent être séparées ou mélangées, ce qui fait apparaître la notion de l’effluent

urbain constitué par des eaux usées, d’origine domestiques, plus ou moins polluées par des

eaux industrielles et plus ou moins diluées par des eaux de ruissellement..

Les caractéristiques de chacune de ces trois catégories sont :

1.1 Les eaux de ruissellement

Les eaux de ruissellement comprennent les eaux de la pluie, les eaux de lavage et les eaux de

drainage.

La pollution des eaux de ruissellement est variable dans le temps, plus forte au début d’une

précipitation qu’à la fin par suite de nettoyage des aires balayées par l’eau, faisant entrainer

des matières polluantes telles que : terres, sable, débris végétaux, hydrocarbures, etc…

Ces eaux nécessitent normalement un traitement au niveau de la step.

1.2 Les eaux industrielles

Ces eaux sont très variées suivant la diversité des industries dont elles proviennent (papeterie,

tannerie, textile, sucrerie, laiterie, etc…).

Certaines de ces eaux sont toxiques pour la flore et/ou la faune aquatique ou pour l’homme.

Elles peuvent être acides, corrosive, entartrantes à la température élevée ; elles nécessitent

obligatoirement un prétraitement en usine avant d’être rejetées dans le réseau de l’effluent

urbain.

1.3 Les eaux domestiques

Les eaux usées d’origine domestiques comprennent :

Les eaux ménagères (eaux de cuisine, de lessive, de toilette,….)

Les eaux vannes (en provenance des WC, matières fécales et urines).

Ces eaux contiennent des matières minérales (chlorure, sulfates, etc…) et organiques (sucres,

graisses, etc…) dans les 3 phases solide, liquide et gazeuse et dans tous les états de dispersion

El Hachmi QACH - ITSMAER Page 2

(suspension, dissolution) ; elles comprennent aussi des germes pathogènes, des champignons,

des bactéries, des vers, des virus, etc…

2. Schéma d’un assainissement collectif

Si l’agglomération est équipée par un réseau d’AEP dans un sens « Amont – Aval » elle est

aussi doté d’un réseau d’assainissement, généralement ramifié, dans l’autre sens » Amont –

Aval » et comprenant :

Des ouvrages de collecte des eaux émanant des habitations, des usines et des chaussées.

Des conduites souterraines, des caniveaux, et autres appareillages assurant l’acheminement

des eaux vers la step et vers le milieu naturel.

B. DIVERS SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT

Les réseaux d’assainissement collectif doivent assurer :

Une évacuation correcte des eaux pluviales de manière à empêcher la submersion des

zones urbanisées.

L’élimination rapide des eaux usées domestiques et industrielles.

En général, ces réseaux sont à écoulement à surface libre pour empêcher en toutes

circonstances, les remontées des eaux usées vers les utilisateurs en cas de débits forts.

Les divers systèmes utilisés sont :

1. Système unitaire :

Il se compose d’un seul réseau pour la collecte de l’effluent urbain ; ce réseau est doté

généralement d’un ou plusieurs déversoirs d’orage permettant, en cas d’orage, le rejet direct

par sur verse d’une partie des eaux dans le milieu naturel ne laissant passer vers la step que le

débit de conception (le débit des eaux usées + débit d’une petite pluie).

El Hachmi QACH - ITSMAER Page 3

2. Système séparatif

El Hachmi QACH - ITSMAER Page 4

Le système séparatif se compose de deux réseaux : un réseau pour les eaux usées et un réseau

pour les eaux pluviales.

La collecte séparative des eaux usées domestiques nécessite des ouvrages de section réduite

en raison du volume limité des effluents en cause. C’est un système économique pour autant

que l’évacuation des eaux pluviales ne nécessite pas un autre réseau souterrain c’est-à-dire

qu’elle puisse être réalisée en faisant un large appel au ruissellement superficiel dans les

caniveaux.

Le recours à un assainissement séparatif peut être avantageux, en particulier pour

l’équipement de quartiers résidentiels réalisés progressivement, si le réseau unitaire existant à

l’aval, est sur le point d’être saturé, ou se trouve saturé.

Les 2 réseaux peuvent avoir dans certains tronçons, le même tracé, par contre, ils ont

fréquemment des tracés différents et des profondeurs différentes.

Le réseau pluvial pouvant être superficiel (caniveau, ou fossé) ou enterré et pouvant se rejeter

totalement ou partiellement dans le milieu naturel suivant le relief et la disponibilité du

terrain.

Le réseau des eaux usées est toujours enterré (raisons hygiéniques) et doit obligatoirement

aboutir à la step.

3. Système pseudo séparatif

C’est un réseau séparatif où le réseau des eaux usées peut recevoir les eaux pluviales provenant des

toitures, cours et jardins ; par contre les eaux pluviales provenant des chaussées, parkings et

trottoirs, sont évacuées par le réseau des eaux pluviales.

4. Système composite

C’est une variante du système séparatif : une partie des eaux pluviales est dérivée le réseau

des eaux usées pour qu’elle soit traitée au niveau de la step.(eaux de première pluies qui sont

très polluées). Cette dérivation est obtenue grâce à certains équipements bien conçus

(déversoir siphoïde par exemple).

5. Système mixte

C’est un réseau constitué selon les zones, en partie en système unitaire et en partie en système

séparatif ; la partie des eaux pluviales est rejetée directement dans la nature.

El Hachmi QACH - ITSMAER Page 5

6. Systèmes spéciaux

Système sous pression : Réseau en charge permanente sur la totalité du parcours. Par

exemple, le réseau de regroupement de plusieurs communes par refoulement ou aéro

éjecteurs.

Réseau sous vide : conduites mises sous vide par une centrale d’aspiration assurant le transfert

de l’effluant dans des conditions satisfaisantes d’étanchéité.

Dans toutes ces techniques, le transfert est onéreux et elles ont donc une application

essentiellement lorsque les difficultés du terrain rendent la solution traditionnelle très

pénalisante (terrain rocheux, marécageux ...).

L'intérêt du présent procédé est de concilier la réalisation de réseaux gravitaires à faible

profondeur, avec des réseaux de transfert peu onéreux en investissement et fonctionnement.

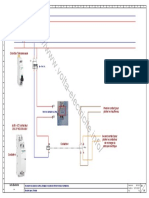

Réseau d'assainissement à faible profondeur dans lequel les réseaux gravitaires (30) (31) (32) (33) (34) (35) suivent la pente naturelle du terrain

et rassemblent les eaux dans des regards (20) (21) (22) (23), situés aux points bas. De chaque regard (20) (21) (22) (23) part une canalisation

d'aspiration reliée à une station de pompage unique (1) où une télégestion gère la mise en aspiration successive des différents regards de collecte

(20) (21) (22) (23

El Hachmi QACH - ITSMAER Page 6

C. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES SYSTÉMES

Pour les systèmes les plus utilisés au Maroc, le tableau suivant donne les avantages et les

inconvénients

Tableau 1: Avantages et inconvénients des systèmes d’assainissement

Système

Avantages Inconvénients

d’assainissement

Permet d’évacuer rapidement les eaux Risques d’erreurs de branchement

Assure à la STEP un fonctionnement et perturbation débit step.

régulier Risque de pollution de la nature par

Moins de sables évacués vers la step les 1ères pluies.et les eaux des cours

Séparatif dans le milieu rural.

Investissement important pour mise

en place de 2 réseaux.

Difficultés d’entrecroisement des

conduites des 2 réseaux

Un seul réseau Dilution des eaux de la STEP en

Pas de risques d’erreur de branchement période pluvieuse (débit très

variable)

Unitaire Ouvrages importants, surabondants

dans la majeure partie du temps.

Difficultés d’autocurage pour les

faibles pentes.

Un seul branchement par habitation Investissement important (step) et

Pas de risques d’erreurs de branchement si réseau eaux pluviales est

Pseudo-séparatif Eux pluviales polluées des cours et souterrain.

terrasse envoyées à la step. Débit irrégulier de la step.

Economique tant que réseau eaux

pluviales est superficiel.

B. CRITÉRES DE CHOIX D’UN SYSTÉME D’ASSAINISSEMENT

L'assainissement d'une agglomération est un problème trop complexe pour se prêter à une

solution uniforme et relever de règles rigides.

Il est commandé par de nombreux facteurs qui peuvent conduire à des conclusions

contradictoires entre lesquelles un compromis est à dégager.

Le choix du système d’assainissement repose sur plusieurs critères dont :

El Hachmi QACH - ITSMAER Page 7

1. Données naturelles du site

1.1 La pluviométrie

La pluviométrie est donc un facteur essentiel du coût du réseau puisqu’on doit évacuer les

eaux d’orage pour protéger l’agglomération contre les inondations, ce qui nécessite une

section de canalisation calculée en fonction du débit d’orage d’une fréquence probable

donnée, résultant d’une analyse des données pluviométriques enregistrée dans le site sur une

longue période.

1.2 La topographie

Elle est imposée et joue un rôle déterminant dans le tracé du réseau et la détermination des

bassins et sous bassins versants et aussi le choix de certains équipements (station de relevage

par exemple).

1.3 Hydrographie et nappes souterraines :

Le tracé du réseau doit éviter dans la mesure du possible, la nappe souterraine (rabattement

lors des travaux de pose), sinon veiller sur l’étanchéité des ouvrages pour éviter de drainer la

nappe et perturber le bon fonctionnement de la step.

La collecte de l’effluent urbain doit tenir compte du lieu de rejet : oued, lac, mer, étang,

talweg, épandage dans le sol ou transfert vers la step.

Le rejet dans le cours d’eau doit être examiné avec beaucoup d’intérêt car il peut conditionner

le choix du système d’assainissement à adopter, en effet :

Si la pollution de l’oued est inadmissible (débit d’étiage faible ou ses eaux sont utilisées pour

une alimentation en eau potable à l’aval du rejet), alors une step est obligatoire quelque soit le

système choisi, de même pour un site touristique.

1.4 Géologie :

Pour les ouvrages importants, il est recommandé de prévoir une étude géotechnique du terrain

qui pourrait vous éviter la pose dans de mauvais terrains (terrain rocheux ou instable par

exemple).

2. Données sur l’agglomération

2.1 L’agglomération :

Il est indispensable qu’un projet d’assainissement soit intégré au projet d’urbanisme dés le

commencement des études pour bien tenir compte des obstacles qui pourraient contraindre

l’écoulement gravitaire (murs, voie publique, surface bâtie) et l’implantation des équipements

nécessaires.

L’étude d’assainissement doit définir la solution à retenir et qui résulte d’un compromis entre

les contraintes techniques et économiques avant d’arrêter le programme prévisionnel

comprenant :

Un schéma directeur à long terme (développement futur de la population).

El Hachmi QACH - ITSMAER Page 8

Un avant projet à moyen terme (population actuelle et son extension).

Un programme technique et financier (budget de réalisation).

Le choix du système d’assainissement peut dépendre de la catégorie de la population du site et

d’une manière générale, on peut opter pour :

Cas de la population urbaine :

Un système unitaire pour une population dense (ancienne médina ou quartier surpeuplé)

Un système séparatif pour une localité extensive (périphérie de la ville) ou garder le

même système de collecte existant. L’extension de l’assainissement pose souvent des

problèmes difficiles (traversée de chaussée, circulation de véhicules, renforcement des

conduites maitresses en les doublant ou en changeant le diamètre, construction de

déversoirs, bassins de retenue, etc…)

Cas de la population rurale :

L’agglomération est souvent caractérisée par un habitat dispersé de faible densité et la

présence de bassins non urbanisés en amont du réseau qui nécessitent parfois une étude

précise pour éviter les inondations du site (ceinture de sécurité, bassins de retenue, recalibrage

des ravins et talwegs traversant le centre).

D’une manière générale on peut adopter un système pseudo séparatif ou tout simplement un

assainissement autonome (habitat très dispersé).

Cas de la population touristique :

Le débit de l’effluent est très variable en fonction des saisons (fort en hiver et faible en été), le

fonctionnement des ouvrages doit faire face à cette particularité (stations de pompage en

particulier).

2.2 Mode d’occupation du sol :

Le plan d’aménagement urbain (ou de développement rural) permet de déterminer les données

suivantes :

Tracé du réseau et délimitation des bassins versants élémentaires.

Evaluation des débits (quantité et qualité) des différentes zones du plan.

Dégager les terrains disponibles pour la construction des ouvrages spéciaux

d’assainissement.

3. Données propres à l’écoulement :

Les réseaux d’assainissement fonctionnent en général sous le mode gravitaire.

Les conditions d’auto curage (voir chapitre 4 relatif au dimensionnement des collecteurs)

doivent être satisfaites pour éviter les dépôts dans les canalisations et les stagnations des eaux

usées qui donneraient naissance à des fermentations et dégagement des mauvaises odeurs.

Le réseau doit être conçu pour permettre une bonne exploitation (accès facile pour les travaux

d’entretien et de curage, et une bonne auto curage des conduites).

El Hachmi QACH - ITSMAER Page 9

Vous aimerez peut-être aussi

- Approvisionnement et traitement de l’eau: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandApprovisionnement et traitement de l’eau: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation

- ETUDIANTS Méthode de Caquot PDFDocument41 pagesETUDIANTS Méthode de Caquot PDFOuijdane Maa100% (8)

- Cours B À VitesseDocument55 pagesCours B À Vitesseabdo tm100% (2)

- Hydrologie: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandHydrologie: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation

- Cours D'assainissement EMGDocument122 pagesCours D'assainissement EMGchakir_993080220100% (16)

- Viabiliser Un Terrain SauvageDocument17 pagesViabiliser Un Terrain SauvageOuijdane MaaPas encore d'évaluation

- TD1 Arcgis 3a Pist 2014 2015Document78 pagesTD1 Arcgis 3a Pist 2014 2015Jaouad Id BoubkerPas encore d'évaluation

- Cours-Assainissement-Chapitre 1 Et 2 - EMGDocument31 pagesCours-Assainissement-Chapitre 1 Et 2 - EMGMohamed Bensaid91% (67)

- Cours - Assainissement Urbain PDFDocument112 pagesCours - Assainissement Urbain PDFSabrine Boudjenah75% (4)

- Etude Des Prix en BTPDocument17 pagesEtude Des Prix en BTPOuijdane MaaPas encore d'évaluation

- AssainssementDocument45 pagesAssainssementrachidPas encore d'évaluation

- Chapitre V VRD 2017-2018 - L'ASSAINISSEMENT PDFDocument44 pagesChapitre V VRD 2017-2018 - L'ASSAINISSEMENT PDFRamiPas encore d'évaluation

- Calcul Réseau Eau Usé Selmi NourhenDocument8 pagesCalcul Réseau Eau Usé Selmi NourhenNourhenePas encore d'évaluation

- Chapitre II-assainissementDocument12 pagesChapitre II-assainissementIkram DahmaniPas encore d'évaluation

- Chapitre3 Assainissement 2021Document92 pagesChapitre3 Assainissement 2021mahamadou lkPas encore d'évaluation

- Rapport AssainissementDocument26 pagesRapport Assainissementnothingtodohere0% (1)

- Renforcement CarboneDocument40 pagesRenforcement Carbonehne100% (1)

- Cours D'assainissement Nov 2014Document41 pagesCours D'assainissement Nov 2014Omar YassinePas encore d'évaluation

- TP Ecolexx SQL LDDDocument3 pagesTP Ecolexx SQL LDDapi-26420184Pas encore d'évaluation

- Base de Donnees Distribuees-3Document88 pagesBase de Donnees Distribuees-3Amin MohammedPas encore d'évaluation

- Cours Eau Et Assenissement (Réparé)Document66 pagesCours Eau Et Assenissement (Réparé)Obi DjokamPas encore d'évaluation

- Cours de VRD Chapitre IIDocument17 pagesCours de VRD Chapitre IIAssala HayatPas encore d'évaluation

- Le DéveloppementDocument6 pagesLe Développementmokademamina100% (1)

- CH1 Généralités GC 20Document10 pagesCH1 Généralités GC 20Sali DouaePas encore d'évaluation

- Cours GRH - 1617 - Chapitre 5 AssainismentDocument11 pagesCours GRH - 1617 - Chapitre 5 AssainismentIslem TaanePas encore d'évaluation

- Le Cours D'assainissement CorrigéDocument58 pagesLe Cours D'assainissement Corrigéjordan kembouPas encore d'évaluation

- CHP-2 L'assainissementDocument12 pagesCHP-2 L'assainissementFouad DimanePas encore d'évaluation

- Synthèse Cadre Réglementaires Des Eaux Usées Au MarocDocument14 pagesSynthèse Cadre Réglementaires Des Eaux Usées Au Marocnzhiti20Pas encore d'évaluation

- Chapitre 1 Les Reseaux D'assenissementDocument9 pagesChapitre 1 Les Reseaux D'assenissementMichel Mk KalambayPas encore d'évaluation

- Exposé Alimentation Eau Potable Et Assainaisment AMER Moulay AliDocument35 pagesExposé Alimentation Eau Potable Et Assainaisment AMER Moulay AliFarahPas encore d'évaluation

- Cours AssainDocument87 pagesCours AssainHajar IdalinePas encore d'évaluation

- Memoire 2Document7 pagesMemoire 2Populaire SongPas encore d'évaluation

- Chapitre III - Systèmes Et Schémas Dun Réseau DassainissementDocument7 pagesChapitre III - Systèmes Et Schémas Dun Réseau DassainissementPaulin Stanislas Kiswendsida ZongoPas encore d'évaluation

- Assainissement Cour QuestionsDocument4 pagesAssainissement Cour QuestionskhadijaPas encore d'évaluation

- Assainissement TDDocument30 pagesAssainissement TDdegnonaristide19Pas encore d'évaluation

- Systeme D'Evacuation Des Eaux UseesDocument4 pagesSysteme D'Evacuation Des Eaux Useesfrank sop100% (1)

- Chapitre 01 - Généralités Sur Les AssainissementDocument3 pagesChapitre 01 - Généralités Sur Les AssainissementsouraPas encore d'évaluation

- Assainissement02 130606125811 Phpapp01Document75 pagesAssainissement02 130606125811 Phpapp01Benhmaida HananPas encore d'évaluation

- Ass 2Document63 pagesAss 2Chaimae El BaroudiPas encore d'évaluation

- Annexe D'assainissementDocument9 pagesAnnexe D'assainissementMori NessrinePas encore d'évaluation

- Chapitre 1Document11 pagesChapitre 1saadiPas encore d'évaluation

- Assainisement UrbainDocument19 pagesAssainisement UrbainBouchaib El HachimiPas encore d'évaluation

- Rapport HydoDocument20 pagesRapport HydoYINKUANIX FFPas encore d'évaluation

- # Assainissement (TB)Document5 pages# Assainissement (TB)SECKPas encore d'évaluation

- Chapitre IDocument8 pagesChapitre IROAMBAPas encore d'évaluation

- Assainissement: Hydraulique UrbaineDocument107 pagesAssainissement: Hydraulique UrbaineEdouard BoniPas encore d'évaluation

- Chapitre IIDocument10 pagesChapitre IIFouad DimanePas encore d'évaluation

- Mode Operatoires-Vrd-ResumeDocument7 pagesMode Operatoires-Vrd-ResumeSimo ZakariyaPas encore d'évaluation

- Assainissement CollectifDocument41 pagesAssainissement CollectifSarahPas encore d'évaluation

- Plan D Expose DefinitionDocument24 pagesPlan D Expose DefinitionMohamed TridPas encore d'évaluation

- Generalites AssainissementDocument2 pagesGeneralites Assainissementabdessadakabdessadak2000Pas encore d'évaluation

- Assainissement Chapitre 1 - IntroductionDocument50 pagesAssainissement Chapitre 1 - Introductionmohamed.ammaraPas encore d'évaluation

- Cours 2-Assainissement Des AgglomerationsDocument33 pagesCours 2-Assainissement Des AgglomerationsAminetou TeuwPas encore d'évaluation

- ASSAINISSEMENTDocument120 pagesASSAINISSEMENTAnassPas encore d'évaluation

- ASSAINISSEMENT EtudiantsDocument70 pagesASSAINISSEMENT EtudiantsjhonPas encore d'évaluation

- AssainissementDocument45 pagesAssainissementZtr AseelPas encore d'évaluation

- Ouvrages D'assainissementDocument7 pagesOuvrages D'assainissementDrissPas encore d'évaluation

- Rapport de StageDocument20 pagesRapport de Stagerian kaPas encore d'évaluation

- Chap2-Infras Et Réseaux-1Document50 pagesChap2-Infras Et Réseaux-1Aly Ouedry100% (1)

- Introduction Vers Les Réseaux D'assainissement (Enregistré Automatiquement) (Réparé)Document13 pagesIntroduction Vers Les Réseaux D'assainissement (Enregistré Automatiquement) (Réparé)Dounia ElPas encore d'évaluation

- Exposé FinalDocument19 pagesExposé FinalFarahPas encore d'évaluation

- 4 Valorisation Des DéchetsDocument19 pages4 Valorisation Des Déchetszoom scaipPas encore d'évaluation

- Seminaire Gestion Des EauxDocument9 pagesSeminaire Gestion Des EauxImane BennadjiPas encore d'évaluation

- Rapport ChimieDocument11 pagesRapport Chimiea.aziki6770Pas encore d'évaluation

- Support Cours - ASS - Asmlal Version 2020Document67 pagesSupport Cours - ASS - Asmlal Version 2020Ayoub El HoussainiPas encore d'évaluation

- AssainissementDocument32 pagesAssainissementSoror SoussouPas encore d'évaluation

- Télédétection de l'eau: Progrès des techniques de vision par ordinateur pour la télédétection de l’eauD'EverandTélédétection de l'eau: Progrès des techniques de vision par ordinateur pour la télédétection de l’eauPas encore d'évaluation

- Les Transferts massifs d'eau: Outils de développement ou instruments de pouvoir ?D'EverandLes Transferts massifs d'eau: Outils de développement ou instruments de pouvoir ?Pas encore d'évaluation

- Notion ZPD PDFDocument1 pageNotion ZPD PDFOuijdane MaaPas encore d'évaluation

- EX1. Calculer L'humidité Relative D'un Certain Volume D'air Humide Dont LaDocument2 pagesEX1. Calculer L'humidité Relative D'un Certain Volume D'air Humide Dont LaOuijdane MaaPas encore d'évaluation

- Exerciceequa Diff Appliques GP-CV 10-11Document2 pagesExerciceequa Diff Appliques GP-CV 10-11Ouijdane MaaPas encore d'évaluation

- EX1. Calculer L'humidité Relative D'un Certain Volume D'air Humide Dont LaDocument2 pagesEX1. Calculer L'humidité Relative D'un Certain Volume D'air Humide Dont LaOuijdane MaaPas encore d'évaluation

- TP1 LagrangeDocument4 pagesTP1 LagrangeOuijdane MaaPas encore d'évaluation

- CH3 Systemes Equations Algebriques Partie IDocument70 pagesCH3 Systemes Equations Algebriques Partie IOuijdane MaaPas encore d'évaluation

- TD 1.1617Document4 pagesTD 1.1617Ouijdane Maa100% (1)

- Methode de Jacobi PrincipeDocument7 pagesMethode de Jacobi PrincipeOuijdane MaaPas encore d'évaluation

- C1-2 APIStructuresAlgorithmiquesdeBaseDocument25 pagesC1-2 APIStructuresAlgorithmiquesdeBaseOuijdane MaaPas encore d'évaluation

- IDRIS Fortran CoursDocument277 pagesIDRIS Fortran CoursOuijdane Maa100% (1)

- PFE CovadisDocument3 pagesPFE CovadisOuijdane Maa100% (1)

- Associations Convertisseurs-Machines2Document22 pagesAssociations Convertisseurs-Machines2Sofiane DouidaPas encore d'évaluation

- NitinolDocument4 pagesNitinolNader FarhatPas encore d'évaluation

- Stratégie de Dassault AviationDocument3 pagesStratégie de Dassault AviationJulienPanero-JollivetPas encore d'évaluation

- Les Techniques D'ordonnancementDocument22 pagesLes Techniques D'ordonnancementSaf Bes83% (6)

- CAPREC 2018 - Programme ProvisoireDocument4 pagesCAPREC 2018 - Programme ProvisoireAnonymous IMCwLzxUAPas encore d'évaluation

- Catalogo Carroceria Scania SerieDocument55 pagesCatalogo Carroceria Scania SerieEsbon Solis100% (1)

- Medifa - 400508Document17 pagesMedifa - 400508jose alvarezPas encore d'évaluation

- Manual ToyotomiDocument14 pagesManual ToyotomiMauricio Catalan Diaz50% (2)

- Curation de ContenuDocument5 pagesCuration de Contenunenne2014Pas encore d'évaluation

- Semelle 2Document32 pagesSemelle 2lezardPas encore d'évaluation

- TD5 2020Document5 pagesTD5 2020Hassan Chehouani100% (1)

- 02 Blickle Guide FRDocument1 page02 Blickle Guide FRJezB1234Pas encore d'évaluation

- Fast FoodDocument5 pagesFast FoodDhab YoussefPas encore d'évaluation

- Aop A FaireDocument5 pagesAop A FaireSouley TANKOANOPas encore d'évaluation

- TÉLÉCHARGER LIRE DOWNLOAD READ. Description. EUROCODE 3 en 1993 - Exemples D - Application Au Calcul Des Structures en Acier PDF - Télécharger, LireDocument9 pagesTÉLÉCHARGER LIRE DOWNLOAD READ. Description. EUROCODE 3 en 1993 - Exemples D - Application Au Calcul Des Structures en Acier PDF - Télécharger, LireIssam ChemlalPas encore d'évaluation

- CLARTEDocument33 pagesCLARTEItaloD'angeloPas encore d'évaluation

- Exposé CensureDocument5 pagesExposé CensureMaryem BaddoujPas encore d'évaluation

- CV Hamid El Metalsy VRDDocument1 pageCV Hamid El Metalsy VRDHamid BtpPas encore d'évaluation

- CiscoDocument53 pagesCiscoeagleeye01Pas encore d'évaluation

- CERTU-Recommandations Pour L'evaluation Socio-Economique Des Projets TCSP PDFDocument147 pagesCERTU-Recommandations Pour L'evaluation Socio-Economique Des Projets TCSP PDFAlexandros Gi100% (1)

- 209032354XDocument6 pages209032354XPao AnPas encore d'évaluation

- Contact LinkyDocument1 pageContact LinkyYao N'GoranPas encore d'évaluation

- Procédure Gestion Et Conduite Des Chaudières À VapeurDocument6 pagesProcédure Gestion Et Conduite Des Chaudières À VapeurAnis SelmiPas encore d'évaluation

- Extraire Contenu PDF PHPDocument2 pagesExtraire Contenu PDF PHPCoryPas encore d'évaluation