Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

PIB (Produit Intérieur Brut) Définition Et Enjeux - La Finance Pour Tous

Transféré par

somia harbachTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

PIB (Produit Intérieur Brut) Définition Et Enjeux - La Finance Pour Tous

Transféré par

somia harbachDroits d'auteur :

Formats disponibles

PIB (Produit intérieur brut) définition et enjeux - La finance pour tous 01/12/2022 11:15

Accueil > Décryptages > Politiques économiques > Théories économiques >

PIB (Produit intérieur brut) définition e…

PIB (Produit intérieur brut)

définition et enjeux

MISE À JOUR LE 21 JANVIER 2022

PIB français en valeur en Croissance du PIB français

2020 : (en volume) en 2020 : – 7,9

2 302 milliards d’euros %

Le Produit intérieur brut (PIB) est un indicateur économique qui permet de

mesurer les richesses créées dans un pays au cours d’une période donnée.

Le PIB est utilisé pour mesurer la « croissance économique » d’un pays. Mais son

utilisation est parfois remise en cause.

PIB (produit intérieur brut) méthode de calcul selon trois

approches différentes

Le calcul du PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées (du secteur public et privé) à

laquelle s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mais aussi les taxes sur des produits

particuliers comme les produits pétroliers, le tabac et l’alcool ou encore les produits importés

(droit de douanes). En contrepartie de ces taxes, les subventions reversées par l’État sont

logiquement retranchées.

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/pib/ Page 1 sur 11

PIB (Produit intérieur brut) définition et enjeux - La finance pour tous 01/12/2022 11:15

La définition précise du PIB se révèle complexe, nous en présentons ici

une version schématisée.

Plus de précisions sur le site de l’OCDE.

Le PIB peut être restructuré en différentes composantes pour analyser le fonctionnement

d’une économie. On parle d’approche du PIB par la production, par les revenus ou par la

demande. En effet, la richesse créée par un pays est une richesse produite qui permet de

constituer les revenus qui viendront alimenter la demande.

PIB : approche par la production

L’approche par la production permet de mieux saisir la provenance de la richesse créée en

particulier les contributions par secteur d’activité (construction, industrie…) ou par type

d’acteurs économiques (privés, publics, associatifs). Selon cette méthode, le PIB se calcule en

additionnant les valeurs ajoutées des agents économiques publics et privés.

Le calcul de la valeur ajoutée pour une entreprise privée se calcule en

soustrayant les consommations intermédiaires au chiffre d’affaires. Pour

les organismes publics (par exemple une école), comme il n’y a pas de

vente, cette méthode n’est plus applicable. On estime donc la valeur

ajoutée par les coûts nécessaires à la production (salaire d’un professeur,

usure des bâtiments… dans le cas d’une école par exemple).

PIB : approche par les revenus

L’approche par les revenus permet de mettre en évidence la répartition de la richesse créée

entre les salariés, l’État et les entreprises. Le PIB correspond alors à la rémunération des

salariés, aux impôts perçus par l’État sur la production et les importations (corrigés des

subventions reversées) et aux excédents d’exploitation dégagés par les entreprises.

PIB : approche par la demande

L’approche par la demande met en relief la manière dont la richesse produite a été utilisée :

dans la consommation, dans l’investissement, dans la constitution de stocks ou par sa

monétisation à l’étranger (solde des échanges extérieurs). Cette approche permet souvent de

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/pib/ Page 2 sur 11

PIB (Produit intérieur brut) définition et enjeux - La finance pour tous 01/12/2022 11:15

modéliser et piloter les politiques économiques conjoncturelles (relance par la demande des

ménages, soutien à l’investissement, dévaluation ou revalorisation de la devise nationale…)

Les composantes du PIB dans son approche par la demande

• Les dépenses de consommation finale : elles correspondent aux dépenses réalisées par

les ménages, les administrations publiques et les institutions sans but lucratif au service

des ménages pour acquérir des biens et des services destinés à la satisfaction de leurs

besoins.

En France et dans la plupart des pays européens, ces biens et services

sont considérés comme consommés au moment de leur achat, même si

leur utilisation est durable pour un ménage (une voiture ou une machine

à laver par exemple) et ne sont pas stockés.

• La formation brute de capital fixe (investissement) : elle correspond à la différence

entre les acquisitions et les cessions d’actifs fixes réalisées par les producteurs résidents,

c’est-à-dire l’investissement réalisé par l’ensemble des secteurs institutionnels. Pour une

entreprise, cela correspond à un bien dont l’utilisation interviendra au moins un an dans la

production. L’acquisition d’un logement par un ménage est également considérée comme

un investissement.

• La variation de stock : elle correspond à la différence de valeur entre les entrées et les

sorties de biens (matières premières, produits semi-finis ou finis). Une variation de stock

positive (entrées > sorties) contribue à augmenter le PIB. À l’inverse, si la variation de stock

est négative (sorties > entrées) cela a pour effet de diminuer le PIB.

• Le solde des échanges extérieurs : il correspond à la différence entre les importations

(l’ensemble des biens et services entrant sur notre territoire en provenance d’un autre

pays) et les exportations (l’ensemble des biens et services sortant de notre territoire en

direction d’un autre pays). Si le solde des échanges extérieurs est négatif (on importe plus

qu’on n’exporte), le PIB diminue et inversement si le solde des échanges extérieurs est

positif (on exporte plus qu’on importe).

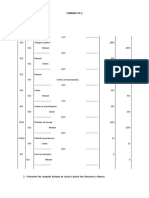

Le PIB en valeur et ses composantes dans l’approche par la demande en 2020 (en

milliards d’euros)

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/pib/ Page 3 sur 11

PIB (Produit intérieur brut) définition et enjeux - La finance pour tous 01/12/2022 11:15

en valeur

Dépenses de consommation finale 1 801

Dont ménages 1 175

Dont administrations publiques 577

Dont institution sans but lucratif 49

Investissement (Formation Brute de

529

Capital Fixe)

Variation de stocks 20

Solde des échanges extérieurs – 46

Dont exportations 642

Dont importations 688

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/pib/ Page 4 sur 11

PIB (Produit intérieur brut) définition et enjeux - La finance pour tous 01/12/2022 11:15

TOTAL 2 303

Source : Insee

Comme on le voit dans ce tableau, les dépenses de consommation finale des ménages, des

administrations publiques et des institutions sans but lucratif représentent plus de 75 % de la

valeur du PIB.

Les données du PIB sont régulièrement révisées par l’Insee qui doit

parfois attendre trois ans pour obtenir des données effectives.

Le calcul et même la définition du PIB sont sujets à débat. Par exemple, doit-on ou non

inclure les activités illicites (drogue, prostitution…) dans le PIB ? De plus, son calcul

implique de nombreuses estimations et approximations. On estime que, dans les pays

développés, le calcul du PIB présente une marge d’erreur d’environ plus ou moins 5 %.

PIB en volume ou en valeur ?

Le PIB peut être évalué en volume ou en valeur. En valeur, on parle de PIB nominal, c’est-à-

dire non corrigé de l’inflation. Pour mesurer la croissance, on doit éliminer l’impact de

l’inflation et calculer le PIB en volume (ou PIB réel). Il est donc logique que le taux de

croissance en valeur ait été supérieur au taux de croissance en volume pour la France ces

dernières décennies, puisqu’il y a toujours eu de l’inflation (contrairement, par exemple, au

Japon, qui a connu une période déflationniste dans les années 1990).

En 2020, le PIB français s’élevait à 2 303 milliards d’euros en valeur et à 2

148 milliards d’euros en volume (année de base 2014), et la croissance a

été de -7,9 %.

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/pib/ Page 5 sur 11

PIB (Produit intérieur brut) définition et enjeux - La finance pour tous 01/12/2022 11:15

Le PIB permet de comparer les performances économiques de différents pays

Le PIB reste l’indicateur le plus utilisé pour illustrer la croissance économique et peut être

utile pour comparer les performances économiques de différents pays.

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/pib/ Page 6 sur 11

PIB (Produit intérieur brut) définition et enjeux - La finance pour tous 01/12/2022 11:15

Les États-Unis sont de loin le pays générant le plus de richesse au monde. Ils sont suivis

par la Chine. La France est la 7e puissance économique mondiale. En se rassemblant, les pays

de l’Union Européenne cumulent un PIB de 15 292 milliards de dollars et se situent donc

entre la Chine et les États-Unis.

Mais le PIB ne reflète pas forcément la richesse de ses habitants. En rapportant le PIB d’un

pays à sa population, on obtient une autre lecture de la répartition de la richesse mondiale

qui est plus proche de la réalité.

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/pib/ Page 7 sur 11

PIB (Produit intérieur brut) définition et enjeux - La finance pour tous 01/12/2022 11:15

Cependant, le PIB par habitant est encore imparfait puisqu’il ne tient pas compte du « coût de

la vie ». De plus, le tableau précédent oblige à libeller toutes les valeurs en une même

monnaie (ici le dollar) ce qui implique que les comparaisons peuvent être biaisées par des

fluctuations du taux de change. Les économistes ont donc introduit la notion de la Parité du

Pouvoir d’Achat (PPA).

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/pib/ Page 8 sur 11

PIB (Produit intérieur brut) définition et enjeux - La finance pour tous 01/12/2022 11:15

La PPA mesure le pouvoir d’achat d’une monnaie pour un consommateur pour se procurer le

même panier de biens et de services qu’un autre consommateur dans un autre pays.

Contrairement au taux de change, ce taux de conversion entre les monnaies tient alors

compte du « coût de la vie ». Il est donc plus près de la richesse réelle par habitant.

L’indice « Big Mac » inventé par le magazine The Economist est une

mesure très simplifiée mais facile d’utilisation pour un particulier de la

parité de pouvoir d’achat. Le panier de biens et de services est alors ici

réduit uniquement au célèbre hamburger de l’enseigne de fast-food

McDonald’s. Il permet ainsi d’estimer la sur ou la sous-évaluation d’une

devise.

Pourquoi le PIB est-il un indicateur contesté ?

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/pib/ Page 9 sur 11

PIB (Produit intérieur brut) définition et enjeux - La finance pour tous 01/12/2022 11:15

Le PIB est l’indicateur le plus utilisé pour mesurer la croissance et effectuer des comparaisons

internationales. Il joue même un rôle particulièrement important pour mesurer les déficits et

les dettes publics des États ce qui a des conséquences directes sur les politiques

économiques des gouvernements et les décisions des Banques Centrales. C’est le cas dans la

zone euro mais aussi dans les politiques de redressement imposées par le Fonds Monétaire

International (FMI) quand un pays faisant face à des difficultés de solvabilité fait appel à son

aide.

Le PIB au cœur des politiques européennes

Dans la zone euro, le Pacte de Stabilité et de Croissance adopté en 1997 à Amsterdam a pour

objectif de coordonner les politiques budgétaires. Il repose sur des indicateurs dont les deux

principaux sont un déficit public qui doit être contenu dans la limite des 3 % du PIB et une

dette publique ne devant pas dépasser 60 % du PIB. A la suite de la crise économique

mondiale de 2008, un nouveau traité est rentré en vigueur en 2013, appelé communément

Pacte Budgétaire Européen, qui maintient les critères de convergence mais décide d’adopter

une vision plus dynamique de leur respect. Ainsi, si la tendance vers ces objectifs est positive,

l’État mis en cause pourra échapper à des sanctions.

L’IDH en remplacement du PIB ?

Pour autant, cet indicateur est souvent contesté. On lui reproche notamment de ne pas

prendre en compte toute l’activité économique et d’exclure le travail bénévole réalisé

notamment au sein du secteur associatif et le travail personnel (ménage réalisé sans recours

à des personnes tierces, bricolage, jardinage…). En outre, il n’intègre pas les données sociales,

environnementales ni le bien-être des individus. C’est notamment sur ce point qu’il a été le

plus décrié puisque la mesure du bien-être de la population ne peut pas être uniquement

appréhendée par une comptabilisation des richesses créées surtout lorsqu’il s’agit de

mesurer la pauvreté ou encore les inégalités sociales.

D’autres indicateurs ont alors été développés comme l’Indice de Développement Humain

(IDH) par exemple. Cet indicateur prend en compte l’espérance de vie, le niveau d’éducation

et le PIB par habitant pour évaluer le bien-être collectif d’un pays et va donc au-delà de la

simple mesure de la production économique.

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/pib/ Page 10 sur 11

PIB (Produit intérieur brut) définition et enjeux - La finance pour tous 01/12/2022 11:15

L’IDH varie de 0 (plus faible développement) à 1 (plus fort

développement).

En 2019, la Norvège était le pays avec l’IDH le plus élevé au monde

(0,957) et le Niger avait l’IDH le plus faible (0,394). La France se classait à

la 26ème place mondiale (0,901).

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/pib/ Page 11 sur 11

Vous aimerez peut-être aussi

- L'épreuve de QRC Aux Concours Edition 2016Document192 pagesL'épreuve de QRC Aux Concours Edition 2016Alexis Bousquet100% (2)

- L'optimisation fiscale pour les particuliers: édition 2022 - retrouvez nous sur www.jpsudconseil.comD'EverandL'optimisation fiscale pour les particuliers: édition 2022 - retrouvez nous sur www.jpsudconseil.comPas encore d'évaluation

- Fascicule Environnement Réglementaire PDFDocument161 pagesFascicule Environnement Réglementaire PDFAnonymous hRVwcMXyFcPas encore d'évaluation

- Dette Et CroissanceDocument60 pagesDette Et Croissancejui100% (1)

- La Politique BudgétaireDocument11 pagesLa Politique BudgétaireNatalia Rotari100% (4)

- 007 Chap05 CorrigeDocument10 pages007 Chap05 CorrigejeanPas encore d'évaluation

- L'Inflation Au MarocDocument21 pagesL'Inflation Au MarocOuidad Elbahily100% (1)

- InvestirDocument40 pagesInvestirكوثر سدادPas encore d'évaluation

- Chapitre Première Comptabilité NationaleDocument16 pagesChapitre Première Comptabilité NationaleMme et Mr Lafon95% (21)

- TAUX DE CHANGE Et Politique MonétaireDocument77 pagesTAUX DE CHANGE Et Politique MonétaireGangster marocianPas encore d'évaluation

- Car Chap 5 Eco La Mesure de La ProductionDocument3 pagesCar Chap 5 Eco La Mesure de La ProductionduranPas encore d'évaluation

- Le PIB - Une Mesure Des Richesses D'un Pays - Cours Seconde - SESDocument1 pageLe PIB - Une Mesure Des Richesses D'un Pays - Cours Seconde - SEStiphainegrotti20100% (1)

- Cours Deconomie Politique Licence 2 DroitDocument43 pagesCours Deconomie Politique Licence 2 DroitHosars Dénis Alcooth Dayato QuenumPas encore d'évaluation

- Chapitre II Mesure de L'activité Économique PDFDocument31 pagesChapitre II Mesure de L'activité Économique PDFWissem BENHOURIA100% (4)

- CH 1 Sources Défis Croissance Élève 23-24Document36 pagesCH 1 Sources Défis Croissance Élève 23-24sarahmarcus591Pas encore d'évaluation

- Chapitre III Le PIBDocument5 pagesChapitre III Le PIBYassine KorchiPas encore d'évaluation

- T 1Document7 pagesT 1Karim FarjallahPas encore d'évaluation

- Séquence 1-La Croissance Économique-Définition Et MesuresDocument10 pagesSéquence 1-La Croissance Économique-Définition Et MesuresIbrahima DIOPPas encore d'évaluation

- Comptabilité NationaleDocument4 pagesComptabilité NationaleCharif AlaouiPas encore d'évaluation

- Cours D'economieDocument4 pagesCours D'economietynePas encore d'évaluation

- Definition Du PIB - Recherche GoogleDocument1 pageDefinition Du PIB - Recherche GoogleFranck KossonouPas encore d'évaluation

- Produit Intérieur Brut - Wikipédia PDFDocument74 pagesProduit Intérieur Brut - Wikipédia PDFKoffi JeanPas encore d'évaluation

- Fiche Repere PibDocument2 pagesFiche Repere Pibnajib269Pas encore d'évaluation

- 537efac560c0e 2Document83 pages537efac560c0e 2N'gbodiBienvenu GobePas encore d'évaluation

- MacroDocument35 pagesMacroKarim bouazama100% (1)

- Comptabilité NationaleDocument27 pagesComptabilité NationaleTesoro HonPas encore d'évaluation

- Economie Generale - Banque2Document27 pagesEconomie Generale - Banque2dionouPas encore d'évaluation

- Le PIBDocument7 pagesLe PIBkais HibaPas encore d'évaluation

- Croissance ÉconomiqueDocument50 pagesCroissance ÉconomiqueNawel SaaDiPas encore d'évaluation

- II - Agrégats Ou Grandeurs Macroéconomiques RésuméDocument37 pagesII - Agrégats Ou Grandeurs Macroéconomiques Résuméhasanmo3wPas encore d'évaluation

- Economie Du DVPT UastmDocument15 pagesEconomie Du DVPT UastmAli GoranePas encore d'évaluation

- Thème 5. Agrégats de La Comptabilité NationaleDocument22 pagesThème 5. Agrégats de La Comptabilité NationaleAmine LahlalPas encore d'évaluation

- Cours D'introduction A L'economie - Chapitre 2Document46 pagesCours D'introduction A L'economie - Chapitre 2Stanley Ralph AlbertPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 La Production Et Les Facteurs de ProductionDocument9 pagesChapitre 3 La Production Et Les Facteurs de ProductionAichadjiji100% (1)

- Chapitre 1: Comment Crée-T-On Des Richesses Et Comment Les Mesure-T-On?Document12 pagesChapitre 1: Comment Crée-T-On Des Richesses Et Comment Les Mesure-T-On?nana rihanaPas encore d'évaluation

- Les Agregats de La Comptabilite Nationale Resume de Cours 1 PDFDocument4 pagesLes Agregats de La Comptabilite Nationale Resume de Cours 1 PDFI'm salmaPas encore d'évaluation

- Theme N°4 Le Produit Interieur BrutDocument4 pagesTheme N°4 Le Produit Interieur BrutYouness Ahl FilaliPas encore d'évaluation

- Produit Intérieur Brut: Limites Du PIB Et Défauts Dans Sa DéterminationDocument4 pagesProduit Intérieur Brut: Limites Du PIB Et Défauts Dans Sa DéterminationaminesekPas encore d'évaluation

- Comptabilité NationaleDocument14 pagesComptabilité NationaleTesoro HonPas encore d'évaluation

- Econimie - Production Marchande & Non MarchandeDocument4 pagesEconimie - Production Marchande & Non MarchanderzygasPas encore d'évaluation

- Fiche 6 - Les Approches Du PIBDocument3 pagesFiche 6 - Les Approches Du PIBneuen kontoPas encore d'évaluation

- La Fonction de ProductionDocument3 pagesLa Fonction de ProductionLoussifiPas encore d'évaluation

- Economie Politique - Macroéconomie: Mélanie LefèvreDocument48 pagesEconomie Politique - Macroéconomie: Mélanie LefèvreFanny BozziPas encore d'évaluation

- BT2 Economie ESCDocument115 pagesBT2 Economie ESCDara sekou Sekou100% (1)

- Formule: PIB (Produit Intérieur Brut)Document2 pagesFormule: PIB (Produit Intérieur Brut)arthur.brun12Pas encore d'évaluation

- Budget Citoyen 2020Document32 pagesBudget Citoyen 2020bakapaPas encore d'évaluation

- COURS Macroéconomie - Droit UA 2024Document23 pagesCOURS Macroéconomie - Droit UA 2024namoryb791Pas encore d'évaluation

- Séance CroissanceDocument40 pagesSéance Croissanceit's aya nata officialPas encore d'évaluation

- PIBDocument2 pagesPIBHamza IkherazenPas encore d'évaluation

- Mesure de L'activité Économique!Document43 pagesMesure de L'activité Économique!loubna.hoummaniPas encore d'évaluation

- Exposé Sur Le PIBDocument17 pagesExposé Sur Le PIBMouhcine Rhouiri50% (2)

- Sources de La Croissance 2013 SPDocument17 pagesSources de La Croissance 2013 SPToumiPas encore d'évaluation

- COURS BSTS2 Filieres Industrielles RWSMVHBDocument102 pagesCOURS BSTS2 Filieres Industrielles RWSMVHBEniolla JuniorPas encore d'évaluation

- 151 Fiche PIB Def UsagesDocument3 pages151 Fiche PIB Def UsagesAbderrahman ChouhbiPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 La Mesure de Lactivité ÉconomiqueDocument6 pagesChapitre 3 La Mesure de Lactivité ÉconomiqueFatima AidaraPas encore d'évaluation

- CHP IIDocument27 pagesCHP IIavstorePas encore d'évaluation

- Economie Développement Tle GDocument19 pagesEconomie Développement Tle Gdiopbabacar22024Pas encore d'évaluation

- (Cours Terminologie Groupe A Et B) (Enregistrement Automatique)Document74 pages(Cours Terminologie Groupe A Et B) (Enregistrement Automatique)M'hammed HamdaouiPas encore d'évaluation

- Croissance Économique Et Partage Des Fruits de La CroissanceDocument6 pagesCroissance Économique Et Partage Des Fruits de La CroissanceGontrand LenoirPas encore d'évaluation

- S'Unir Pour Batir, C'Est Grandir EnsembleDocument4 pagesS'Unir Pour Batir, C'Est Grandir EnsembleTrois-g L'ētēnēl ĪcōmprīsPas encore d'évaluation

- EcopolitiqueDocument15 pagesEcopolitiqueJEAN JOSUE RAKOTOARIMANANAPas encore d'évaluation

- Fiche Chapitre 4 La ProductionDocument7 pagesFiche Chapitre 4 La ProductionEtienne MougeotPas encore d'évaluation

- Cours 1Document17 pagesCours 1I APas encore d'évaluation

- Chapitre Iiiles AgregatsDocument3 pagesChapitre Iiiles AgregatsSouleymane DiarraPas encore d'évaluation

- SDC1 Sources Défis CEDocument19 pagesSDC1 Sources Défis CEHamza Chebaa HadriPas encore d'évaluation

- Rapport de la BEI sur l'investissement 2018-2019 : réoutiller l'économie européenne – Principales conclusionsD'EverandRapport de la BEI sur l'investissement 2018-2019 : réoutiller l'économie européenne – Principales conclusionsPas encore d'évaluation

- Croissance - La Finance Pour TousDocument6 pagesCroissance - La Finance Pour Toussomia harbachPas encore d'évaluation

- Déficit Budgétaire - La Finance Pour TousDocument3 pagesDéficit Budgétaire - La Finance Pour Toussomia harbachPas encore d'évaluation

- TD1 ComptaDocument3 pagesTD1 Comptasomia harbachPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 Micro L1 2021 2022Document35 pagesChapitre 1 Micro L1 2021 2022somia harbachPas encore d'évaluation

- Pib PDFDocument12 pagesPib PDFyale dervis jeanPas encore d'évaluation

- TD N°1: Le Bilan Et Le Compte de ResultatDocument3 pagesTD N°1: Le Bilan Et Le Compte de Resultatsomia harbachPas encore d'évaluation

- TD1 Proba Et StatsDocument6 pagesTD1 Proba Et Statssomia harbachPas encore d'évaluation

- td2 CorrectionDocument8 pagestd2 Correctionsomia harbachPas encore d'évaluation

- TD5 2021 2022 CorrectionDocument7 pagesTD5 2021 2022 Correctionsomia harbachPas encore d'évaluation

- TD5 2021 2022Document4 pagesTD5 2021 2022somia harbachPas encore d'évaluation

- Td1 CorrectionDocument5 pagesTd1 Correctionsomia harbachPas encore d'évaluation

- Objet: Date: 29 Novembre 2022 À 10:00 ÀDocument1 pageObjet: Date: 29 Novembre 2022 À 10:00 Àsomia harbachPas encore d'évaluation

- TD5 2Document3 pagesTD5 2somia harbachPas encore d'évaluation

- TD N°4 Comptabilisation Des Operations D'Achats Et de Ventes Comptabilisation Des Factures D'AvoirDocument4 pagesTD N°4 Comptabilisation Des Operations D'Achats Et de Ventes Comptabilisation Des Factures D'Avoirsomia harbachPas encore d'évaluation

- TD2 2020 2022 Correction 4Document8 pagesTD2 2020 2022 Correction 4somia harbachPas encore d'évaluation

- TD4 2021 2022Document3 pagesTD4 2021 2022somia harbachPas encore d'évaluation

- TD3 2021 2022Document4 pagesTD3 2021 2022somia harbachPas encore d'évaluation

- TD2 2021 2022Document9 pagesTD2 2021 2022somia harbachPas encore d'évaluation

- Les Grandes Étapes de La Construction EuropéenneDocument8 pagesLes Grandes Étapes de La Construction EuropéenneGeorgina Laorrabaquio SaadPas encore d'évaluation

- Rapport Annuel 2012Document88 pagesRapport Annuel 2012mohcine zahidPas encore d'évaluation

- LEC Les Echos 2017/03/10Document40 pagesLEC Les Echos 2017/03/10adrirequinPas encore d'évaluation

- SES Terminale - Livre Élève - Ed. 2020Document416 pagesSES Terminale - Livre Élève - Ed. 2020Yani ChaouchiPas encore d'évaluation

- Méthode Commentaire de CarteDocument5 pagesMéthode Commentaire de CarteObbyPas encore d'évaluation

- Bourges Diaporama Politique MonétaireDocument50 pagesBourges Diaporama Politique MonétairensombiPas encore d'évaluation

- InternationauxDocument33 pagesInternationauxSacha P.Pas encore d'évaluation

- Les Scenarii de Dissolution de L Euro PDFDocument88 pagesLes Scenarii de Dissolution de L Euro PDFredbens100% (1)

- Les Effets Des Chocs Et Politiques Conjoncturelles Sur Les EntreprisesDocument33 pagesLes Effets Des Chocs Et Politiques Conjoncturelles Sur Les EntreprisesTim BonninPas encore d'évaluation

- DEPF - Synthèse Du REF - FRDocument12 pagesDEPF - Synthèse Du REF - FRAbdelaziz ElbeyalyPas encore d'évaluation

- Question de Synthese - Monnaie Et Inflation - 2010-2011Document7 pagesQuestion de Synthese - Monnaie Et Inflation - 2010-2011Nadia NadiaPas encore d'évaluation

- Un Excès de Dette Publique Handicape-T-Il Réellement La Croissance ?Document18 pagesUn Excès de Dette Publique Handicape-T-Il Réellement La Croissance ?Zàkariyà MàjPas encore d'évaluation

- API Ny - GDP.MKTP - CD Ds2 en Excel v2Document80 pagesAPI Ny - GDP.MKTP - CD Ds2 en Excel v2Ulziiochir UlziiochirPas encore d'évaluation

- Avantages Inconvénients Zone EuroDocument3 pagesAvantages Inconvénients Zone EuroLoredana GiorgiPas encore d'évaluation

- Manifeste Économique Pour La Société de TravailDocument26 pagesManifeste Économique Pour La Société de TravailLe Projet France100% (2)

- CHAP 3 - Partie 1Document140 pagesCHAP 3 - Partie 1Colon MichaelPas encore d'évaluation

- C.I N°1095 by Mcny Tunisia-SatDocument60 pagesC.I N°1095 by Mcny Tunisia-SatmixtgoldPas encore d'évaluation

- TD8: Taux de Change Et Déséquilibres Exercice 1: I I I I IDocument2 pagesTD8: Taux de Change Et Déséquilibres Exercice 1: I I I I IGhazi Ben JaballahPas encore d'évaluation

- LA NATION Edition N 132 Bis PDFDocument24 pagesLA NATION Edition N 132 Bis PDFLANATIONPas encore d'évaluation

- Les Politiques Budgétaires Sont-Elles Contra-Cycliques Dans La Zone Euro ?Document24 pagesLes Politiques Budgétaires Sont-Elles Contra-Cycliques Dans La Zone Euro ?Vigioslain Chrisvador MopendzaPas encore d'évaluation

- Minist Finances 2013 FRDocument352 pagesMinist Finances 2013 FRLuxembourgAtaGlancePas encore d'évaluation

- IIimiOtsFkq - Nombre en Lettres Sans Macro Par TiDocument10 pagesIIimiOtsFkq - Nombre en Lettres Sans Macro Par TiAndy LavandePas encore d'évaluation

- TaylorDocument9 pagesTaylorAnas CharrouaPas encore d'évaluation