Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

1 Cours Diode Final Web

1 Cours Diode Final Web

Transféré par

fatibensouCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

1 Cours Diode Final Web

1 Cours Diode Final Web

Transféré par

fatibensouDroits d'auteur :

Formats disponibles

1

SEMI CONDUCTEURS :

SEMI CONDUCTEURS :

DIODES

DIODES

-

-

TRANSISTRORS MOS

TRANSISTRORS MOS

AOP

AOP

Christian Dupaty Jean Max Dutertre

pour l EMSE

Daprs un diaporama original de Thomas Heiser

Institut d'Electronique du Solide et des Systmes

2

Paramtres

(coefficients)

Ne

Ns

Amplification

en puissance

Amplification et

Filtrage :

Conditionnement

Electronique

ANALOG!"E

Electronique

N"#E$!"E

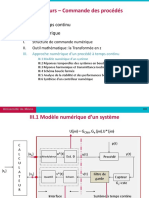

Arc%itecture analogique & num'rique & analogique

Con(ertisseur

Analogique

Num'rique

Con(ertisseur

Num'rique

Analogique

"nit' de calcul

()*P +

#icrocontr,leur+

FPGA)

3

Instrumentation

Robotique

Communications

Multimdia

Systmes informatiques

Cartes mmoires

Pourquoi quelles applications ?

4

Histoire des semi-conducteurs

1904 invention de la Diode par John FLEMING Premier tube vide.

1904 Triode (Lampe) par L. DE FOREST

Muse

. Cest un amplificateur

d'intensit lectrique.

1919 Basculeur (flip-flop) de W. H. ECCLES et F. W. JORDAN .Il faudra

encore une quinzaine d'annes avant que l'on s'aperoive que ce circuit

pouvait servir de base l'utilisation lectronique de l'algbre de BOOLE.

1937 Additionneur binaire relais par G. STIBITZ

1942 Diodes au germanium Le germanium est un semi-conducteur, c'est

dire que "dop" par des impurets, il conduit dans un sens ou dans l'autre

suivant la nature de cette impuret. Par l'association d'un morceau de

germanium dop positivement (P) et un morceau dop ngativement (N), on

obtient une diode qui ne conduit le courant que dans un seul sens.

Et les transistors

Le transistor effet de champ a t invent en 1925-1928 par J.E. Lilienfeld (bien

avant le transistor bipolaire). Un brevet a t dpos, mais aucune ralisation n'a t

possible avant les annes 60.

1959 : MM. Attala, D. Kahng

et E. Labate fabrique le

premier transistor effet de

champ (FET)

!

Paralllement le premier prototype du transistor bipolaire est

fabriqu en 1947

"n 1#4$ % le &remier transistor bi&olaire

"n 1#$ % le &remier CI '(e)as*Instruments+

$

William Shockley (assis), John

Bardeen, and Walter Brattain,

1948.

William Shockley 1910-

1989

prix Nobel de physique

1956

,

Le premier rcepteur radio

transistors bipolaires

#

"n 1#$1 % le &remier -rocesseur

4004 dINTEL : 15/11/1971

(2250 Transistors Bipolaires,

108 KHz, 4bits)

1.

I/("0 I(1/I2M (u34ila core

2.1. &rocesseur I5M -67"R$ 8 I/("0 9"6/ et I(1/I2M

1.

#

(ransistors M6S

'/:ud tec;nolo<ique = taille de la <rille d>un transistor % 4nm+

11

"lectronique molculaire

Une molcule comme composant

"lectronique sur &lastique

Les technologies mergentes

12

Mais ?a ne se fait &as tout seul@@@

13

Contenu du cours d >lectronique analo<ique 1

1@ Introduction au) semi*conducteurs8 Aonction -/

2@ 0es Biodes

3@ 1&&lications des diodes

4@ 0es (ransistors C effet de c;am&

@ 1m&lificateur o&rationnel

14

*Electronique: composants et systmes d'application8 (;omas 0@ Dloyd8 Bunod8 2...

*Microlectronique8 Eacob Millman8 1rFin Grabel8 "discience International8 1##4

* "0"C(R6/IH2" Dondements et a&&lications B2/6B 2..!

*"0"C(R6/IH2" 1/106GIH2" I10J6I "ducaliFre 1##4

*Comprendre llectronique par la simulation", Serge Dusausay, Ed. Vuibert

*Principes dlectronique", A.P. Malvino, Dunod

*Microelectronics circuits", A.S. Sedra, K.C. Smith, Oxford University Press

*CMOS Analog Circuit Design", P.E. Allen, D.R. Holberg

*Design of Analog CMOS Integrated Circuits", B. Razavi, McGraw Hill

Bibliographie

1

0"S S"MI*C6/B2C("2RS

Introduction aux semi-conducteurs, la jonction PN

I Matriaux semi-conducteurs.

1 Introduction.

Quest ce quun semi-conducteur ?

Ni un conducteur, ni un isolant.

Colonne IVA !i, "e.

#ssociation IIIA-VA #s"a, etc.

17

I Matriaux semi-conducteurs

$ Mod%le des &andes dner'ie.

#tome de silicium le no(au com)orte 1* )rotons nua'e com)ortant 1* e

-

+)artition lectronique 1s

$

$s

$

$)

,

-s

$

-)

$

couc.e de

/alence * e

-

1*

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

1es lectrons /oluent sur des or&ites sta&les corres)ondant

2 des ni/eaux dner'ie discrets 3s)ars les uns des autres4.

5ner'ie

3e64

Ni/eaux dner'ie

lectronique dun

atome isol

18

I Matriaux semi-conducteurs

Principe dexclusion de Pauli deux lectrons ne )eu/ent occu)er le m7me tat

quantique.

5n consquence, si deux atomes identiques sont a))roc.s 2 une distance de lordre

de leur ra(on atomique les ni/eaux dner'ie se ddou&lent.

8ans le cas dun cristal, la multi)lication des ni/eaux cre des bandes dnergie

permise 3quasi-continuum4, s)ares )ar des bandes dnergie interdites 3c.-2-d. ne

contenant )as dtat sta&le )ossi&le )our les e

-

4.

5ner'ie

3e64

Ni/eaux dner'ie

lectronique de $

atomes )roc.es

5ner'ie

3e64

Ni/eaux dner'ie

lectronique dun

cristal

&ande )ermise

&ande interdite

"a)

Bande de valence contient les tats lectroniques des couc.es )ri).riques des

atomes du cristal 3c.-2-d. les e

-

de /alence, * )our le !i4

Bande de conduction &ande )ermise immdiatement su)rieure en ner'ie 2 la

&ande de /alence. 1es e

-

( sont quasi-li&res, ils ont rom)us leur lien a/ec leur atome

dori'ine, ils )ermettent la conduction dun courant.

19

- Com)araison isolants, conducteurs, et semi-conducteurs.

I Matriaux semi-conducteurs

Classi9ication en 9onction de leur rsisti/it :.m;

Isolant < 1=

,

.m

Conducteurs > 1=

-,

.m

!emi-conducteur intermdiaire

!emi-conducteur

5

'

? 1 e6

Isolant

5

'

? qqs e6

Conducteur

5

'

? = e6

|

\

|

=

s

l

R .

5ner'ie

3e64

5

'

conduction conduction

/alence

5ner'ie

3e64

5

'

conduction

/alence

5ner'ie

3e64

conduction

/alence

-==@A

!i "e #s"a

5' 3e64 1,1$ =,,, 1,*-

20

* 1e silicium.

a. !emi-conducteur intrins%que 3cristal )ur4.

I Matriaux semi-conducteurs

Cristal de silicium * e

-

de /alence

!i

association a/ec * atomes /oisins )our o&tenir B e

-

sur la couc.e de /alence 3r%'le

de loctet, la couc.e de /alence est sature4

!i !i !i !i

!i !i !i !i

!i !i !i !i

liaison co/alente

!tructure de la maille cristalline cu&ique 9ace centre

21

I Matriaux semi-conducteurs

Cration de )aires lectrons - trous

sous laction dun a))ort dner'ie t.ermique 3)ar exem)le4

5ner'ie

3e64

5

'

&. conduction

&. /alence

!i !i !i !i

!i !i !i !i

!i !i !i !i

1e &and'a) 5

'

re)rsente lner'ie minimale ncessaire )our rom)re la liaison.

8)lacement des e

-

li&res courant

22

8)lacement des trous de )roc.e en )roc.e courant 3de c.ar'es 04

I Matriaux semi-conducteurs

!i !i !i !i !i !i !i !i !i

!i !i !i !i

8ans un semi-conducteur il existe $ t()es de )orteurs de c.ar'es

C des )orteurs n'ati9s les lectrons de la &ande de conduction,

C et des )orteurs )ositi9s les trous de la &ande de /alence.

1e ).nom%ne de cration de )aires e

-

- trous saccom)a'ne dun ).nom%ne de

recom&inaison 3les e

-

li&res sont ca)turs )ar les trous, ils rede/iennent e

-

de /alence4

8ure de /ie dun )orteur D tem)s s)arant la recom&inaison de la 'nration.

23

1e cristal est lectriquement neutre

i

n p n = =

I Matriaux semi-conducteurs

[ ]

3

2

3

2

exp . .

|

|

\

|

= cm

kT

E

T A n

g

i

Concentration intrins%que de )orteurs 2 lquili&re t.ermod(namique

A cste s)ci9ique au matriau :cm

--

EA

-E$

;

E

g

&and'a) :e6;

k D 1,-B.1=

-$-

FEA

T tem)rature :A;

1oi daction de masse ) , ( .

2

g i

E T n p n =

elle est toujours /ri9ie )our un cristal 2 lquili&re t.ermique 3quil soit intrins%que ou non4.

3 10

10 . 4 , 1

cm n

i

300K, Si :

24

I Matriaux semi-conducteurs

P.nom%ne de trans)ort de c.ar'es

C courant de conduction cr sous laction dun c.am) lectrique,

C courant de di99usion cr )ar un 'radient de concentration de )orteurs.

densit de courant :#Ecm

$

;

V

T

= kT/q = $, m6 2 -==@A, )otentiel t.ermod(namique :6;

n grad V q E n q J

T n n n

+ =

r r

p grad V q E p q J

T p p p

=

r r

n,p

mo&ilit :cm

$

E6.s;

Pour le !i

n

= 1400 cm

2

/V.s,

p

= 500 cm

2

/V.s

25

I Matriaux semi-conducteurs

Intr7t des semi-conducteurs )ossi&ilit de contrGler la quantit de )orteurs de

c.ar'es li&res 3e

-

et trous4 et )ar consquent la rsisti/it.

Comment ? do)a'e, radiations, tem)rature, injection de courant, etc.

&. !emi-conducteur extrins%que de t()e N 3n'ati9 D si'ne des )orteurs de c.ar'e majoritaires4.

H&tenus )ar do)a'e D introduction datomes du 'rou)e V 3c9. classi9ication

)riodique, I e

-

sur la couc.e de /alence4 en lieu et )lace datomes de !i,

'nralement du ).os).ore P ou de larsenic As.

li&ration dun e

-

li&re, les * autres se liant aux atomes de !i /oisins 3atome

donneur4

!i !i !i !i

!i !i #s

0

!i

!i !i !i !i

-

5ner'ie

3e64

&. conduction

&. /alence

5

8

#s

0

cation 9ixe

26

I Matriaux semi-conducteurs

1e cristal 'arde sa neutralit lectrique 'lo&ale 32 c.aque lectron li&re donn )ar

les atomes dim)uret corres)ond un cation 9ixe4.

Porteurs de c.ar'es

C majoritaires e

-

tq n N

D

, concentration du do)a'e,

C minoritaires trous issus de la 'nrations t.ermique de )aires e

-

- trous tq

D i

N n p /

2

27

I Matriaux semi-conducteurs

c. !emi-conducteur extrins%que de t()e P 3)ositi9 D si'ne des )orteurs majoritaires4.

H&tenus )ar do)a'e D introduction datomes du 'rou)e III 3c9. classi9ication

)riodique, - e

-

sur la couc.e de /alence4 en lieu et )lace datomes de !i,

'nralement du &ore B ou du 'allium Ga.

seules trois liaisons co/alentes )eu/ent 7tre cres, la *

%me

reste incom)l%te, un

trou est cr )our c.aque atome de do)a'e. Il /a )ou/oir 7tre com&l )ar un e

-

dune

liaison co/alente )roc.e 3atome acce)teur4.

5ner'ie

3e64

&. conduction

&. /alence

5

#

J

-

anion 9ixe

0

!i !i !i !i

!i !i J !i

J

-

!i !i !i

28

I Matriaux semi-conducteurs

1e cristal 'arde sa neutralit lectrique 'lo&ale 3)our c.aque lectron li&re acce)t

)ar les atomes dim)uret crant un anion 9ixe, un trou est cr4.

Porteurs de c.ar'es

C majoritaires trous tq p N

A

, concentration de do)a'e,

C minoritaires e

-

issus de la 'nrations t.ermique de )aires e

-

- trous tq

A i

N n n /

2

d. P.nom%nes de 'nration et de recom&inaison.

'nration sous le99et da))ort dner'ie t.ermique, ).otonique, dun c.am)

lectrique, de radiations ionisantes, etc.

5ner'ie

3e64

&. conduction

&. /alence

5ner'ie

3e64

&. conduction

&. /alence

h h

I 1a jonction PN.

I Matriaux semi-conducteurs

Kn semi-conducteur seul 3N ou P4 )rsente )eu dintr7t, cest lassociation de

)lusieurs !C do)s qui )ermet de crer les com)osants semi-conducteurs. 1e )lus

sim)le dentre eux est la jonction PN 3ou diode4, il )ermet en outre da))r.ender le

9onctionnement des transistors.

a. Fonction PN non )olarise, 2 lquili&re.

ion 9ixe

trou

mo&ile

)aire e

-

- trou

minoritaire

ion 9ixe

e

-

mo&ile

)aire e

-

- trou

minoritaire

!emi-conducteur P !emi-conducteur N

majoritaire

majoritaire

Que se )asse-t-il si lon met en contact un s.-c. de t()e P a/ec un s.-c. de t()e N )our

raliser une jonction PN ? 3L #ttention L cest sim)lement une /ue de les)rit, ce nest )as ainsi que lon

)roc%de4

30

I Matriaux semi-conducteurs

Considrant la jonction dans son ensem&le, il existe un 'radient de )orteurs de

c.ar'es

cration dun courant de di99usion

C des trous mo&iles du s.-c. P /ers le s.-c. N, au moment de leur entre dans la

Mone N contenant des e

-

majoritaires les trous se recom&inent a/ec les e

-

,

C des e

-

mo&iles du s.-c. N /ers le s.-c. P, au moment de leur entre dans la Mone P

contenant des trous majoritaires les e

-

se recom&inent a/ec les trous.

C.aque trou 3res). e

-

4 majoritaire quittant le s.-c. P 3N4 laisse derri%re lui un anion

3cation4 9ixe et entraNne la))arition dun cation 3anion4 9ixe dans le s.-c. N 3P4 du 9ait

de sa recom&inaison a/ec un e

-

3trou4. Ces ions sont localiss 2 )roximit de la Mone de

contact entre les deux s.-c. 3la Mone de c.ar'e des)ace, OC54, ils sont 2 lori'ine de la

cration dun c.am) lectrique qui so))ose au courant de di99usion. Ce c.am)

lectrique est qui/alent 2 une di99rence de )otentiel a))ele barrire de potentiel

36

=

D =,P 6 )our le silicium, =,- 6 )our le 'ermanium4.

Kn tat dquili&re est atteint, )our lequel

C seuls qqs )orteurs majoritaires ont une ner'ie su99isante )our 9ranc.ir la OC5 et

contri&uer au courant de di99usion I

8

, il est com)ens )ar,

C un courant de saturation inverse, I

s

, cr )ar les )orteurs minoritaires lorsquQils

sont ca)turs )ar le c.am) lectrique de la OC5.

31

I Matriaux semi-conducteurs

Mone neutre

Fonction PN non

)olarise, 2

lquili&re

s.-c P

Mone neutre

s.-c N

Mone de c.ar'e

des)ace

E

5ner'ie

3e64

&. conduction

&. /alence

0

qV

s.-c N

6

=

&arri%re

de )otentiel

tq

OC5 D Mone de d)ltion D Mone dserte

D

I

s

I

|

|

\

|

=

2

0

ln .

i

D A

n

N N

q

kT

V

|

\

|

=

kT

eV

I I

s

0

0

exp .

32

I Matriaux semi-conducteurs

&. Fonction PN )olarise en direct.

P N

V

PN

> 0

+

I

PN

E

5ner'ie

3e64

&. conduction

&. /alence

( )

PN

V V q

0

6

alim

a&aissement de la &arri%re de )otentiel

rduction de la OC5 et du c.am) lectrique

33

I Matriaux semi-conducteurs

Hn ta&lit

(

= 1 .

T

PN

V

V

s PN

e I I

Hn retiendra que le courant tra/erse 9acilement une diode )olarise en direct

36

PN

< 6

=

4

+sistance d(namique dune jonction )olarise en direct

V

alim

= V

alim

+ dV I

PN

= I

PN

+ dI

Hn o&tient

PN

T

I

V

dI

dV

r = =

34

C.ar'e stocRe dans une jonction )olarise en direct

I Matriaux semi-conducteurs

Non )olaris

Polarisation

directe

#/ant de &loquer une jonction PN )olarise en directe il 9aut /acuer ces c.ar'es

en exc%s )ar ra))ort 2 la situation dquili&re courant in/erse transitoire 3c9.

tem)s de recou/rement dans la suite du cours4.

35

I Matriaux semi-conducteurs

E

5ner'ie

3e64

&. conduction

&. /alence

( )

lim 0 a

V V q +

c. Fonction PN )olarise en in/erse.

P N

V

PN

= - V

alim

< 0

+

I

PN

0

6

alim

au'mentation de la &arri%re de )otentiel

lar'issement de la OC5 et intensi9ication du c.am)

lectrique

36

I Matriaux semi-conducteurs

Claqua'e

Sension de claqua'e D tension in/erse limite su))orta&le au-del2 de laquelle a))arait le

).nom%ne da/alanc.e.

!ous le99et dune tension in/erse le/e les )orteurs minoritaires sont acclrs et

acqui%rent su99isamment dner'ie )our arrac.er 2 leur tour dautre e

-

de /alence lors

des c.ocs. Kne raction en c.aine a))arait.

le courant in/erse de/ient tr%s im)ortant 3claqua'e4.

le courant de di99usion 3)orteurs majoritaires4 est quasi-nul.

seul su&siste un courant in/erse tr%s 9ai&le, I

PN

= -I

s

, de )orteurs minoritaires.

37

I Matriaux semi-conducteurs

d. In9luence de la tem)rature.

C !ur I

s

courant dT aux )orteurs minoritaires crs )ar 'nration t.ermique, il au'mente

ra)idement a/ec S@ )our le !i il dou&le tout les P@C.

C !ur V

0

la &arri%re de )otentiel

)our le !i autour de -==@A elle dcroit de $ m6 )our une au'mentation de 1@C.

= / 2

0

mV

dT

dV

38

I Matriaux semi-conducteurs

, 1a diode 2 jonction PN.

P N

A K

anode URUat.ode

V

AK

I

AK

3#

)iff'rentes diodes : *-m.oles

)iode

)iode /ener

)iode *c%ott0-

)iode 1aricap

)iode 'lectro luminescente (LE))

1node K 1 L

Cat;ode K J L

"n inFerse &our la r<ulation

-our les commutations ra&ide

"n MD

Daut il la &rsenter N

4. 4.

4.

)iodes de signal (e2 3N435)

Fai.le intensit' (6usqu78 399 mA)

Fai.le tension in(erse (6usqu78 3991)

*ou(ent trs rapides (trr:39ns)

donc adapt'e 8 la commutation

;o<tier (erre (ou C#*)

L7anneau repre la cat%ode

#arquage le plus sou(ent en clair

41

)iodes de redressement (e2 3N5992)

Forte intensit' (3A)

Forte tension in(erse (6usqu78 39991)

Lente en commutation (trr=399ns)

r'ser('e au2 .asses fr'quences

;o<tier plastique

L7anneau repre la cat%ode

#arquage le plus sou(ent en clair

42

Biodes 0"Bs

C;oisies &our leur couleur8

luminosit et taille

0a tension If d&end de

la couleur 'ner<ie+

0>intensit est &ulse &our accroOtre

l>efficacit lumineuse

5icolores C deu) ou multicolore &ar

combinaisons de courants

Isoles ou assembles

43

)iodes de puissance

2tilises <nralement &our le

redressement de &uissance

Bans les onduleurs &ar e)em&le

ID P1..1

44

Autres diodes

SCHOTTKY pour la commutation rapide en

puissance et la faible chute Vf

TRANSIL pour absorber les courants dues

aux surtensions (protection aux dcharges)

PHOTODIODE polarise en inverse cest un

convertisseur lumire/courant

4

>? Les )iodes

I

d

V

d

>?3 )'finition

n Caractristique courant*

tension d>une diode

id'ale %

I

d

V

d

sous polarisation directe

V

d

.Q!" la diode # court$

circuit

i%e% conducteur parfait!

sous polarisation inverse V

d

&'!

la diode # circuit ou(ert

* Ce ty&e de com&osant est utile &our raliser des fonctions 'lectroniques telles

que le redressement d>une tension8 la mise en forme des si<nau) 'crRta<e8 +@

*0a diode 'mRme idale+ est un com&osant non@lin'aire

*6/ /" S1I( -1S D15RIH2"R 2/" BI6B" IB"10" SSSS

4!

>?> Caract'ristiques d7une diode r'elle 8 .ase de *ilicium

hyp: rgime

statique

tension et courant

indpendants du

temps!

V

d

*2 *1@ *1 *.@ . .@ 1

2.

!.

1..

14.

s

-our V

d

!"# la diode se com&orte comme un .on isolant %

s

) * p+ $ *,+ "

la diode est dite T.loqu'eA

dans ce domaine son com&ortement est a&&ro)imatiFement lin'aire

le courant Tin(erseQ8

s

# au<mente aFec la tem&rature

comportement linaire

-our V

d

$$ %"&'v# le courant au<mente rapidement aFec une (ariation C &eu &rs lin'aire

la diode est dite TpassanteA

mais I

d

n7est pas proportionnel C V

d

'il e)iste une Ttension seuilQU V

o

+

V

o

4$

V

d

*2 *1@ *1 *.@ . .@ 1

2.

!.

1..

14.

d

(

(

|

|

\

|

1

T

d

V m

V

s d

e I I

/one B du coude C % V

d

V.8U V

o

W % au<mentation e2ponentielle du courant

aFec 1m 2 'facteur Td>idalitQ+

V

-

# . / -0e "pour -#1''2 34"5678!" V

-

#34mV

e# *%4 *'

$*9

8oulom:" - la tem&rature en DEel(in

. # 183, 1.

*23

EXJ= constante de 5oltYmann

I

s

# courant in(erse

le com&ortement est fortement non@lin'aire

(ariation aFec la temp'rature

(q : pour Vd$$Vt le terme )*1+ est ne,li,eable

V

o

nfluence de - :

V

d

'C I

d

constant+ diminue de U2mIXZC

diode .loqu'e %

I

d

= I

;

dou.le tous les 1.ZC

diode passante %

diode en ;i!

4,

.one de claqua,e inverse

<rdre de grandeur :

V

ma=

= quelques diYaines de Iolts C qq 1...F

&eut conduire C la destruction &our

une diode non con?ue &our

fonctionner dans cette Yone@

V

ma=

# K -@I@ I L '-ea3 InFerse Iolta<e+

ou K -@R@I L '-ea3 ReFerse Iolta<e+

I

d

V

d

I

ma)

claquage par e>>et

?ener ou +(alanche

V

o

/imites de fonctionnement :

Il faut que V

d

I

d

#@

ma=

/imitation en puissance

V

d

I

d

#@

ma=

4#

>?F )iode dans un circuit et droite de c%arge

>?F?3 Point de fonctionnement

V

al

R

0

I

R

I

d

I

d

8 I

d

8 N

Comment dterminer la tension au) bornes d>une diode insre dans un

circuit et le courant qui la traFerseN

V

d

I

d

et I

d

res&ectent les Lois de Eirc%%off 'conserFation d >ner<ie8 loi des n:uds8

loi des mailles+

I

d

et I

d

sont sur la caract'ristique (1) du com&osant

1u point de fonctionnement de la diode+ 'I

d

8I

d

+ rem&lissent ces deu2 conditions

.

V

al

0A

L

V

al

0 1roite de char,e 2

I

d

I

d

8aractristique IV!

>?F?> )roite de c%arge

0oi de Jirc;off %

L

d al

d

R

V V

I

= L

3 1roite de char,e de la diode dans le circuit

Connaissant I

d

V

d

! on &eut d'terminer grap%iquement le &oint de fonctionnement

procdure (ala:le quelque soit la caractristique IV! du composant B

6n &eut GcalculerA le &oint de fonctionnement en dcriFant la diode &ar un

modle simplifi'?

43 Point de fonctionnement I

C

V

C

H

1

>?5 #od'les *tatiques 8 segments lin'aires

>?5?3? GPremireA appro2imation: )iode B id'ale C

6n n<li<e l>cart entre les caractristiques relle et idale

Ce modle est surtout utilis en electronique numrique

V

al

$"

I

d

V

d

V

al

pente#*0A

i

V

al

! "

I

d

V

d

V

al

V

al

A

i

I

d

V

d

I

d

V

d

&as de tension seuil

conducteur &arfait sous &olarisation directe

I

d

[.% circuit ouFert

diode :loque

0 <

d

V

al d d

V V I = = , 0

V

al

A

i

*c%'mas 'qui(alents :

V

al

A

i

0 , = =

d

i

al

d

V

R

V

I

diode passante

0

d

I

hyp: I

d

8 I

d

constants

2

>?5?> *econde appro2imation

I

d

V

d

I

d

V

d

tension seuil V

o

non nulle

caractristique directe

Ferticale '&as de Trsistance

srieQ+

I

d

[.% circuit ouFert

V

o

V

al

A

i

V

o

schmas quivalents :

diode passante

0

d

I

I

d

V

al

A

i

V

al

!V

o

V

d

V

al

o d

i

o al

d

V V

R

V V

I =

= ,

diode :loque

o d

V V <

al d d

V V I = = , 0

V

al

A

i

*c%'mas 'qui(alents

V

al

$V

o

I

d

V

d

V

al

pente#*0A

i

V

o

* @our une diode en 5i: V

o

9+H@9+I 1

3

>?5?F F

ime

Appro2imation

I

d

V

d

tension seuil V

o

non nulle

rsistance directe (

f

non nulle

I

d

[.% rsistance (

r

finie

V

d

1

V

o

6odlisation

pente # *0A

>

pente # *0A

r

) '

7aractristique relle

*2 *1@ *1 *.@ . .@ 1

Sc;mas quiFalents

I

d

V

d

V

al

pente#*0A

i

V

o

V

al

DV

o

:

V

al

A

i

I

d

V

d

V

al

A

r

diode :loque

V

al

&V

o

:

o d

V V <

V

al

A

i

diode passante

V

o

A

>

schmas quivalents :

o d d

V V I et 0

d f o d

I R V V + =

V

d

I

d

-our une diode en silicium8

V

o

# '"4$.@$I8 A

>

) q%q % *',

A

r

DD M,

4

(emarques :

d

d

f

I

V

R

0e c;oi) du modle d&end de la &rcision requise@

0es effets secondaires 'influence de la tem&rature8 non*linarit de la

caractristique inFerse8 @+ sont &ris en com&te &ar des modles &lus

Folus 'modles utiliss dans les simulateurs de circuit de ty&e S-IC"+@

.model D1N757 D(Is=2.453f Rs=2.9 Ikf=0 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=78p

M=.4399

+ Vj=.75 Fc=.5 Isr=1.762n Nr=2 Bv=9.1 Ibv=.48516 Nbv=.7022

+ Ibvl=1m Nbvl=.13785 Tbv1=604.396u)

* Motorola pid=1N757 case=DO-35

* 89-9-18 gjg

* Vz = 9.1 @ 20mA, Zz = 21 @ 1mA, Zz = 7.25 @ 5mA, Zz = 2.7 @ 20mA

Exemple de modle SPICE : diode 1N757

DIODE PARFAITE

RI

VF

Modle couramment utilis

89emple : Calcul de H du circuit suiFant8 en utilisant la Fime a&&ro)imation &our la diode@

V

al

# 6V

R

0

=

13

P

mA

R R

V V

I

L f

o al

d

33 , 4 =

+

= L

V I R V V

d f o d

66 , 0 et = + =

In>ormations sur la diode:

V

o

# '%4V ;i!

A

>

# *6

A

r

#1M

6V

13

I

o

A

>

I

d

P

I

d

hypothse initiale : diode passante

VV

d

DV

o

" I

d

D'!W

<2B

En utilisant la :ime appro9imation: A

>

# '" A

r

# ! V V mA I

d d

6 , 0 et 4 , 4 = = L

0a 2

ime

a&&ro)@ est souFent suffisante &our une tude qualitati(e du fonctionnement

d>un circuit @

>?5?5 Calcul du &oint de fonctionnement Fia l>utilisation des sc%'mas 'qui(alents %

!

8;8(7785:

1+

V

al

.

1M

Calcul de I

d

et V

d

&our %

a+V

al

# $6V

:! V

al

# 6V

7aractristiques des diodes :

A

>

# 1'8 V

o

#.@!I8 I

s

#' et A

A

infinie

8onseil: sim&lifier le circuit d>abord aFant de Fous lancer dans des

calculs

Val=-5v diode bloque Id=0, Vd =-5v

Val=+5v diode passante Vd=0,6v

Id=(Val-V0)/(50+30)=55mA

$

Eiodes au ;i A

>

# 1'8 V

o

#.@!I8 I

s

#' et A

A

infinie+

3+

2 I

B

1

B

2

R=1..

4+

1I

R=.

)'finir f

)'finir $ en appliquant

l7appro2imation >

($fJ9)

EKE$CCE*

If=(2-2*V0)/(R+2Rf)=5mA

IR=(1-Vf)/(R+Rf/2)=0.4/50=6.15mA

Ie 'I+

t

Icc

aFec (

entre

si<nal sinuso\dal basse frquence 1.MY

d>am&litude Ie

M19

= 1.I tel que le modle statique reste

Falable '&riode du si<nal [ tem&s de r&onse de la diode

&as d>effet Tca&acitifQ +

Etude du si,nal de sortie en >onction de l<amplitude du

si,nal d<entre :

-0,6v

Vcc+ 0,6v

Ie

M19

#

BI6B".

0a courbe R1'2+ re&rsente la tension

au) bornes de la diode8 lorsque la

diode conduit la tension C ses bornes

est ID8 quasiment constante

R1

1k

D1

1N914

R1(1) R1(1) R1(2)

!.

BI6B"1 0a courbe R1'2+ re&rsente la

tension au) bornes de la diode &lus

2F8 lorsque la diode conduit la

tension C ses bornes est ID

R1

1k

D1

1N914

R1(1) R1(1) R1(2)

V1

2V

!1

")em&les d>a&&lication de la diode en 06GIH2"

Ralisation d>un fonction lo<ique aFec R8 B

(moin sonore de la lumire e)terne non teinte dans les automobiles

*la lumire interne s>allume lorsque la &orte est

ouFerte et elle s>teint si la &orte est ferme

* 2ne alarme sonne si la lumire

e)terne est allume et la &orte s>ouFerte

* &as de sonnerie si la lumire e)terne

est allume mais la &orte est ferme

12I BC

0umire

e)trieure

0umire

intrieure

Bonner les deu) &ositions de la &orte et &lacer

un circuit ty&e Biode ] 1larme &our r&ondre

C ce besoin@

-orte

ferme

ouFerte

!2

>?L Comportement d-namique d 7une diode

>?L?3 Prambule : Anal-se statique M d-namique d7un circuit

LF +nalyse dynamique

ne concerne que les composantes (aria.les des tensions et courants 'ou Tsignau2Q

lectriques8 ou encore com&osantes alternatiFes (AC) +

L7anal-se d-namique permet de d'finir la fonction de transfert informationnelle

n>a d>intrRt que s>il y a des sources FariablesS

LF +nalyse statique

se limite au calcul des (aleurs mo-ennes des <randeurs lectriques

'ou composantes continues ()C) 8 ou encore com&osantes statiques+

L7anal-se statique permet de d'finir le point de polarisation

* = 1nalyse com<e du circuit si seules des sources statiques sont &rsentes

=otation : lettres ma6uscules &our les com&osantes continues

lettres minuscules &our les com&osantes (aria.les

!3

llustration : "tude la tension au) bornes d>un com&osant insr dans un circuit@

A

*

A

3

Vt!#VG(t!

V

E

(

e

hypothses:

(

e

# signal sinusoHdal" I (aleur moyenne nulle

V

E

# source statique

Principe de superposition :

* Comme tous les com&osants sont lin'aires8 le &rinci&e de su&er&osition s>a&&lique

la source statique V

E

est C l>ori<ine de V " et (

e

est C l>ori<ine de (

7alcul complet

( ) ( ) [ ] ( ) t v

R R

R

V

R R

R

t v V

R R

R

t V

e E e E

2 1

2

2 1

2

2 1

2

+

+

+

= +

+

=

V

(t!

!4

V

E

A

*

A

3

V

>nalyse statique :

schma statique du circuit

E

V

R R

R

V

2 1

2

+

=

>nalyse dynamique :V

E

# '

( ) ( ) t v

R R

R

t v

e

2 1

2

+

=

(

e

A

*

A

3

?schma dynamique@

(

2ne source de tension statique corres&ond C un Tcourt@circuit d-namiqueQ

0 =

e

v

En statique8 une source de tension (aria.le 8 (aleur mo-enne nulle corres&ond C un

court@circuit

!

>utres e9emples:

(

e

I

o

A

*

A

3

A

1

Vt!#VG(t!

3)

2ne source de courant statique est quiFalent en r'gime d-namique C un circuit

ou(ert? Jpuisque i)t+3"AK

5chma dynamique

(

e

A

*

A

3

A

1

(

( )

( )

3 2 1

3

R R R

t v R

t v

e

+ +

=

5chma statique

I

o

A

*

A

3

A

1

V

o

I

R R R

R R

V

3 2 1

3 1

+ +

=

!!

>)

Vt!

(

g

A

g

V

al

A

*

A

3

8

5chma statique :

al

V

R R

R

V

2 1

2

+

=

C frquence nulle 8 = circuit ouFert

* 8 = com&osant linaire caractris &ar une im&dance

qui d&end de la frquence du si<nal

V

V

al

A

*

A

3

!$

5chma dynamique :

(

(

g

A

g

A

*

A

3

schma qui(alent dynamique

g

g

v

Z R R

R R

v

+

=

1 2

1 2

//

//

jC

R Z

g g

1

avec + =

&our suffisamment leFe % g

g

v

R R R

R R

v

+

=

1 2

1 2

//

//

jC

Z

c

1

=

?

8

g g

R Z

et

1 Ttrs ;autesQ frquences 'C &rciser suiFant le cas+8 le condensateur &eut Rtre

rem&lac &ar un court*circuit@

VCC

R1

10k

R2

10k

R3

100

C1

100u

VE

AMP=1V

FREQ=1000Hz

B1

10V

R1(2)

Ve

POLARISATION et

signal

!#

0e principe de superposition n>est &lus (ala.le en &rsence de com&osants non@

lin'aires N

89trapolations possibles:

le point de fonctionnement reste dans un des domaines de lin'arit' du

com&osant non*linaire

l>amplitude du signal est suffisamment fai.le &our que le com&ortement du

com&osant reste appro2imati(ement lin'aire@

Gmodle lin'aire petits signau2 de la diode

$.

Iariation de fai.le amplitude autour du &oint de fonctionnement statique H %

la caractristique I

d

V

d

! &eut Rtre appro2im'e par la tangente en !

d

Q

d

d

d

v

dV

dI

i

sc%'ma 'qui(alent d-namique

correspondant au point ! :

1

Q

d

d

dV

dI

= Tr'sistance

d-namiqueQ de la

diode

I

d

I

d

I

o

H

Q

d

d

dV

dI

pente :

Q

d

I

Q

d

V

3Li

d

L

2| (L

>?L?> #odle petits signau2 (.asses fr'quences)

* Ce sc;ma ne &eut Rtre utilis !"E &our une analyse d-namique du circuit N

hypothse: Fariation suffisamment lente 'basse frquence+ &our que la

caractristique TstatiqueQ reste Falable@

$1

Notation :

r

>

# # rsistance dynamique pour V

d

C

D '

r

r

# # rsistance dynamique pour V

d

C

& '

1

0

>

d

V

d

d

dV

dI

1

0

<

d

V

d

d

dV

dI

* C temp'rature am.iante %

( )

( ) 1

25

= m

mA I

r

d

f

-our V

d

DD V

o

" r

>

A

>

-our V

d

& ' " r

r

A

r

-our V

d

J'" )V

o

K "

d

T

mV

V

s

T

s

mV

V

s

d

V

d

d

f

I

V

m e I

mV

I e I

dV

d

dV

dI

r

T

d

T

d

d

=

(

(

=

(

(

|

|

\

|

=

1

1

1

.

1

.

* &roc;e de V

o

la caractristique IV! s>carte de la loi e)&onentielle

r

>

ne deFient Aamais in>rieure I A

>

'Foir courbe e)&rimentale+

Id

$2

89emple :

V

d

t!

V

e

(

e

A

a

*.

8

*',M

E

A

:

3.

I

>nalyse statique :

V V mA I

D D

62 , 0 , 2 , 2

2000

6 , 0 5

=

diode: ;i" A

>

# *' " V

o

# '"4V "

-emprature : 1''2

( ) t v

e

= 2 10 sin 1 , 0

3

>nalyse dynamique : , 12

2 , 2

26

=

f

r

a c

R Z << =16

;chma dynamique :

*.

(

e

3.

) *3

(

d

( ) t v

d

2 10 sin 10 2 , 1

3 3

1m&litude des ondulations r'siduelles : 182 mI

MVe!#*2NO" '"*V

.

1

C

Z

c

=

$3

BI6B"3

R1

1k

D1

1N914

R1(1) R1(1)

D1(A)

V1

5V

C1

10uF

R2

2k

$4

>?L?F $'ponse fr'quentielle des diodes

Limitation 8 %aute fr'quence :

-our des raisons p%-siques+ le courant I

d

ne &eut suiFre les Fariations

instantanes de V

d

au delC d>une certaine frquence@

0e temps de r'ponse de la diode d&end :

du sens de (ariation '&assant bloqu8 bloqu &assant+ 'si<nau) de

<rande am&litude+

du point de fonctionnement statique '&our des &etites Fariations+

a&&arition d>un d&;asa<e entre I

d

et V

d

le modle d-namique .asse fr'quence n>est &lus Falable

$

1ariation de 1

d

de fai.le amplitude+ sous polarisation directe (V

d

4

$9)

* une petite (ariation de 1

d

induit une grande (ariation

d

8 c>est *C*dire des

c;ar<es qui traFersent la diode

* 1 ;aute frquence8 des c;ar<es restent Tstoc3esQ dans la diode 'elle n>arriFent

&as C suiFre les Fariations de I

d

+

* U Com&ortement d>un condensateur8 dont la Faleur au<mente aFec I

d

c> physique des dispositi>s semiconducteurs!

<rdre de grandeur : 8

d

) P' nM I *m+" 1''2&

6odle petits si,nau9 haute frquence )V

d

$"+ :

T

I

C

Q

d

d

# capacit de di>>usion

r

c

r

sc

* C basse frquence % r

c

B r

sc

3 r

f

* la s&aration en deu) rsistances tient mieu) com&te des &;nomnes &;ysiques en Aeu@

$!

suite de l>e)em&le &rcdent%

V

d

t!

(

e

A

a

*.

8

*',M

E

A

:

3.

I

I

d

# 3"3m+ 8

di>>

)*''nM

1 quelle frquence la ca&acit dynamique commence*

t*elle C influencer la tension (

d

N

|

|

\

|

th

v

v

log

log >

*3d5

kHz

C r

f

diff th

130

2

1

=

;chma dynamique en tenant compte de 8

di>>

:

*.

(

e

) *3

(

C

diff

r

th

)**

(

th

(

C

diff = K filtre L &asse*bas

';y& sim&lificatrice% r

c

U.+

$$

)iode en B commutation C : Oemps de recou(rement direct et in(erse

o le tem&s de r&onse d&end du courant aFant commutation@

o ordre de <randeur % &s ns

0e temps de r'ponse fini de la diode s>obserFe aussi en K mode impulsionnel L8 lorsque

la diode bascule d>un tat &assant Fers un tat bloqu et Fice*Fersa@

V

d

V

g

A

1

o

V

,

t

$V

A

V

C

temps de rponse

$V

A

V

d

V

o

d

V

C

$V

o

!0A

$V

A

0A

$,

0e simulateur S-IC" tient com&te du

tem&s de recouFrement des diodes

'1/#14 Fs 1/4..4+

BI6B"4

R1

1k

R1(1) R1(2) R1(1)

D1

1N4004

R1

1k

R1(1) R1(2) R1(1)

D1

1N914

$#

>?H !uelques diodes sp'ciales

<rdre de grandeur : V

?

)*$*'' V " I

min

)'"'*$ '"*m+" @

ma=

rgime de >onctionnement

* Biode con?ue &our fonctionner dans la Pone de claquage in(erse8 caractrise &ar

une tension seuil n<atiFe ou K tension /ener L 'I

^

+

>?H?3 )iode /ener

$I

ma=

ma9

: courant ma)@ su&&ort &ar la diode

'&uissance ma)%@

ma=

)V

?

I

ma=

+

$V

O

V

.

: tension ^ener '&ar dfinition% I

^

P.+

$I

min

min

: courant minimal 'en Faleur absolue+ au

delC duquel commence le domaine linaire

T^enerQ

I

d

V

d

n Caract'ristiques

,.

I

d

V

d

$V

O

$I

min

$I

ma=

&ente

*0A

O

sc%'mas 'qui(alents

%-p : 4 domaine ^ener

4

Modle statique :

V

O

V

d

I

d

Q

A

O

Modle dynamique" :asses >rquences"

>ai:les signau= :

z

Q

d

d

z

R

dV

dI

r

(

(

=

1

&our _I

d

L DI

min

,1

>?H?> )iode 'lectroluminescente (ou LE))

Principe : 0a circulation du courant &roFoque la luminescence

Donctionnement sous polarisation directe (1 = 1

o

)

0>intensit lumineuse courant lectriqueI

d

/e marc;e &as aFec le Si

V

o

.@$I S

V

o

d&end de la couleur

,2

Couleur

Longueur donde

(nm)

Tension de seuil (V)

IR >760 Vs<1.63

Rouge 610<<760 1.63<Vs<2.03

Orange 590<<610 2.03<Vs<2.10

Jaune 570<<590 2.10<Vs<2.18

Vert 500<<570 2.18<Vs<2.48

Bleu 450<<500 2.48<Vs<2.76

Violet 400<<450 2.76<Vs<3.1

Ultraviolet <400 Vs>3.1

Blanc xxx Vs=3,5

,3

F?L PROOO)O)E

-olarise en inFerse elle &roduit un courant

&ro&ortionnel C l>ner<ie lumineuse re?ue

'<nralement dans l>infrarou<e+

Ca&teur CCB

,4

F? Applications des )iodes

F?3 Limiteur de crSte (clipping)

Fonction : -rot<er les circuits sensibles 'circuits int<rs8 am&lificateur C <rand <ain+

contre une tension d>entre tro& leFe ou d>une &olarit donne@

I

d

V

d

#V

e

V

g

H

V

o

droite de charge

e g

g

Z R

V

//

/imite d<utilisation : -uissance ma)imale tolre &ar la diode@

7lippin, parallle

V

e

V

g

circuit I

protger

A

g

?

e

diode 00 charge!

7lippin, srie :

V

e

t!

circuit I

protger

?

e

V

g

A

g

,

-rotection &ar diode

%

V

ma=&'

) $ '%QV

V

+

U2.8$I

la conduction de la

diode en<endre un

courant transitoire et

diminue la tension

inductiFe@

]2.I

V

I

]2.I

L

I

V

ouFerture de l>interru&teur

%

V

+

]

risque de dc;ar<e

lectrique C traFers

l>interru&teur ouFert

LFinterrupteur pourrait

Rtre un transistor%%%

=

dt

dI

L V

Protection contre une surtension inductive )e9: ouvertureC fermeture d<un relais+

+

,!

Lors de la rupture de courant

(relche du bouton) la diode

commence conduite lorsque

Vs atteint VCC+0,7v.

Lnergie accumule dans L1

est dissipe dans la

rsistance interne de la diode

durant environ 250uS, il y a

ensuite un phnomne

oscillatoire due la capacit

de la diode (circuit LC //), ce

phnomne apparait lorsque

le point de fonctionnement de

la diode sapproche du coude

(fonctionnement non linaire).

,$

A suivre .

Le transistor effet de champ

Pour prparer la prochaine squence :

Bien connaitre la loi dOhm, les thormes de superposition et de Millman

Intgrer les concepts de grandeurs alternatives et continues, le principe de

polarisation et de variation dune grandeur lectrique autour dun point de

repos.

Revoir les exercices, tre capable dexpliquer les formes et grandeurs des

signaux sur les graphes temporels.

Vous aimerez peut-être aussi

- Exercices d'optique et d'électromagnétismeD'EverandExercices d'optique et d'électromagnétismeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Introduction à la physique nucléaire et des particulesD'EverandIntroduction à la physique nucléaire et des particulesPas encore d'évaluation

- A propos du Digital!: Le digital pour tous! Le numérique en questions/réponses pour le modélisme ferroviaireD'EverandA propos du Digital!: Le digital pour tous! Le numérique en questions/réponses pour le modélisme ferroviaireÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (3)

- Semi Conducteurs Et Jonction PN GénralitésDocument15 pagesSemi Conducteurs Et Jonction PN GénralitésHamdi100% (1)

- Cours Réseaux ÉlectriquesDocument196 pagesCours Réseaux ÉlectriquesMeriem Chiboub100% (1)

- Grafcet ExercicesDocument15 pagesGrafcet Exercicesياسين بوعيشي57% (7)

- G7-Ex6 Machine-Rainur PDFDocument6 pagesG7-Ex6 Machine-Rainur PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation

- TD 35 Corrigé - Systèmes Séquentiels - GRAFCET - Structure Particulière - Grafcet Partiel - Compteur PDFDocument4 pagesTD 35 Corrigé - Systèmes Séquentiels - GRAFCET - Structure Particulière - Grafcet Partiel - Compteur PDFKhaled Ouni100% (2)

- Cours de Physique Des Semi Conducteur PDFDocument92 pagesCours de Physique Des Semi Conducteur PDFidannben80% (5)

- Grafcet ExerciceDocument2 pagesGrafcet ExerciceKhaled Ouni33% (3)

- Corrigé TD6 Communications NumériquesDocument19 pagesCorrigé TD6 Communications Numériquesghania boukhelifaPas encore d'évaluation

- Cours IA PDFDocument88 pagesCours IA PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation

- ElectricitéDocument40 pagesElectricitéEmy AB100% (1)

- Technologie ZigBee / 802.15.4 ProtocolesDocument29 pagesTechnologie ZigBee / 802.15.4 Protocolesمسافر عابرPas encore d'évaluation

- Généralité Sur Les SemiconducteursDocument40 pagesGénéralité Sur Les SemiconducteursMilagro Rosita50% (2)

- Cours Bac S Si - Acquerir L Information - Les CapteursDocument27 pagesCours Bac S Si - Acquerir L Information - Les CapteursKhaled Ouni100% (1)

- DSPDocument123 pagesDSPسعيدة فرحاتPas encore d'évaluation

- Fermions: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandFermions: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation

- Semi ConDocument6 pagesSemi ConSeVILLA8DzPas encore d'évaluation

- TD SCDocument3 pagesTD SCkarim18000100% (2)

- 1 Cours Diode Final WebDocument87 pages1 Cours Diode Final Webmeribout adelPas encore d'évaluation

- Chap1 Conductivité Électrique Des MatériauxDocument36 pagesChap1 Conductivité Électrique Des MatériauxTunENSTAB67% (3)

- SemiDocument117 pagesSemianassPas encore d'évaluation

- La Diode A Jonction Et Le Transistor PDFDocument33 pagesLa Diode A Jonction Et Le Transistor PDFSoumia Lioness Orihimie100% (1)

- Chapit I +II PDFDocument63 pagesChapit I +II PDFGhïž LanëPas encore d'évaluation

- Elec Cours 3Document13 pagesElec Cours 3Fétigué OuattPas encore d'évaluation

- Electrotechnique GénéraleDocument164 pagesElectrotechnique Généraleboukdir hichamPas encore d'évaluation

- Cours EBDocument62 pagesCours EBmehdiPas encore d'évaluation

- chp1 CEF 2023Document78 pageschp1 CEF 2023mohaPas encore d'évaluation

- CE1Document53 pagesCE1Mouad ImzouraPas encore d'évaluation

- 12 Effet HallDocument22 pages12 Effet HallMohamed AIT KASSIPas encore d'évaluation

- 23 Propriétés Electroniques Des Semicond - Rabat - 2023Document86 pages23 Propriétés Electroniques Des Semicond - Rabat - 2023yahiajaber49Pas encore d'évaluation

- Chap1 S-C & Jonction PNDocument7 pagesChap1 S-C & Jonction PNzwawzakiPas encore d'évaluation

- chp1 CEF 2021Document50 pageschp1 CEF 2021Adnane KannanePas encore d'évaluation

- Semi Cond PDFDocument47 pagesSemi Cond PDFAlhadithAssahihPas encore d'évaluation

- Mettre Au Point Des Circuits de RedressementDocument19 pagesMettre Au Point Des Circuits de RedressementLaiLa LouikPas encore d'évaluation

- Chap 7 BisDocument8 pagesChap 7 BisFarid KhouchaPas encore d'évaluation

- Émission ThermoélectroniqueDocument12 pagesÉmission ThermoélectroniqueDocteur Albert TouatiPas encore d'évaluation

- Cours Bases de La Conversion Photovoltaïque: Fssm-Uca 2021/2022Document32 pagesCours Bases de La Conversion Photovoltaïque: Fssm-Uca 2021/2022Hamid InekachPas encore d'évaluation

- Chapitre III Les Semi ConducteursfDocument18 pagesChapitre III Les Semi ConducteursfBadie BkchPas encore d'évaluation

- Cours Et TD Propriètés ElectriquesDocument61 pagesCours Et TD Propriètés ElectriquesWiame NaimPas encore d'évaluation

- CCA1Document5 pagesCCA1Đàm ThếPas encore d'évaluation

- ElnAnalognv PDFDocument80 pagesElnAnalognv PDFZH HamzaPas encore d'évaluation

- Séance - 1 - Int - Chap1 - Electronique1 (Repaired)Document44 pagesSéance - 1 - Int - Chap1 - Electronique1 (Repaired)Ndjidama youssoufaPas encore d'évaluation

- Chapitre-1-Cours Etat Art GEDocument10 pagesChapitre-1-Cours Etat Art GEDaRk SoUlPas encore d'évaluation

- CHP 01 - Les Semi-Conducteurs PDFDocument70 pagesCHP 01 - Les Semi-Conducteurs PDFDouaa BELHADJPas encore d'évaluation

- Cours M1EEA Papier 2013 PDFDocument68 pagesCours M1EEA Papier 2013 PDFlahceneliysaPas encore d'évaluation

- 02 - Structure Atomique - Liaisons Interatomiques - Etats de La Matiere (Mode de Compatibilité)Document44 pages02 - Structure Atomique - Liaisons Interatomiques - Etats de La Matiere (Mode de Compatibilité)Imane NahPas encore d'évaluation

- 2 - Notions de BaseDocument55 pages2 - Notions de BaseQOTEYBA AOUNIPas encore d'évaluation

- Physique Et Technologie Des Composants de PuissanceDocument33 pagesPhysique Et Technologie Des Composants de PuissancetounsimedPas encore d'évaluation

- ElectroniqueAnalogique - 1 Prof EL ABBADIDocument56 pagesElectroniqueAnalogique - 1 Prof EL ABBADIchriaiPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 SMP4 Electronique Print. 2017Document34 pagesChapitre 1 SMP4 Electronique Print. 2017Ayoub BahtatPas encore d'évaluation

- Electricite3 CompletDocument66 pagesElectricite3 CompletayouzyouftnPas encore d'évaluation

- Cours Etat de Lart Du Génie ElectriqueDocument23 pagesCours Etat de Lart Du Génie ElectriqueAdel MomoPas encore d'évaluation

- Support Cours ENA 1GE 2023 - 2024Document71 pagesSupport Cours ENA 1GE 2023 - 2024DiopPas encore d'évaluation

- Télécommunication Optique Chapitre IIIDocument91 pagesTélécommunication Optique Chapitre IIIOThmane CheyadmiPas encore d'évaluation

- Chapitre0 SemiconducteurDocument8 pagesChapitre0 SemiconducteurAbdo KerroumiPas encore d'évaluation

- TP EffetHallDocument21 pagesTP EffetHallMohamed DallagiPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 - Génie Eletrique - Phy SolideDocument29 pagesChapitre 3 - Génie Eletrique - Phy SolideRahma DardouriPas encore d'évaluation

- Chapitre 06 - Les Semiconducteurs de Puissance, La DiodeDocument39 pagesChapitre 06 - Les Semiconducteurs de Puissance, La DiodeAymen ChaairaPas encore d'évaluation

- Diode (V1)Document26 pagesDiode (V1)mehdiPas encore d'évaluation

- MC EN1 Ch1Document27 pagesMC EN1 Ch1MaryPas encore d'évaluation

- Poly Electronik 1Document76 pagesPoly Electronik 1fatima zahra ettalhyPas encore d'évaluation

- CHAP - II TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 2020L1GInfo&GEI - S1EtuDocument31 pagesCHAP - II TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 2020L1GInfo&GEI - S1EtuNÿ ĀntsøPas encore d'évaluation

- Circuits Analogiques - Cours PDFDocument158 pagesCircuits Analogiques - Cours PDFJanice Rice100% (6)

- Atelier 07 Hmi RTXDocument17 pagesAtelier 07 Hmi RTXKhaled OuniPas encore d'évaluation

- Cours AcquisitionDocument60 pagesCours AcquisitionKhaled OuniPas encore d'évaluation

- Poly ADC COURS 1ste 1617 PDFDocument53 pagesPoly ADC COURS 1ste 1617 PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation

- Chapitre 7Document42 pagesChapitre 7Khaled OuniPas encore d'évaluation

- Automate Programmable IndustrielleDocument5 pagesAutomate Programmable IndustrielleKhaled OuniPas encore d'évaluation

- Bac2002 Distrib Cafe PDFDocument17 pagesBac2002 Distrib Cafe PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation

- Introduction PDFDocument28 pagesIntroduction PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation

- d000004 Regulflex Ligne Complete PDFDocument32 pagesd000004 Regulflex Ligne Complete PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation

- Grafcet TDDocument11 pagesGrafcet TDKhaled OuniPas encore d'évaluation

- Traitement SurfaceDocument10 pagesTraitement SurfaceKhaled OuniPas encore d'évaluation

- Gemma PDFDocument54 pagesGemma PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation

- Chapitre 5 Le GemmaDocument38 pagesChapitre 5 Le GemmaKhaled OuniPas encore d'évaluation

- Reseaux Communication Industriels PDFDocument190 pagesReseaux Communication Industriels PDFKhaled Ouni0% (1)

- Analyse Temporelle GrafcetDocument2 pagesAnalyse Temporelle GrafcetKhaled Ouni100% (1)

- Mini Projet DSPDocument12 pagesMini Projet DSPSami FarsiPas encore d'évaluation

- BENAHMED Canevas EvaluationDocument21 pagesBENAHMED Canevas EvaluationKamal ZeghdarPas encore d'évaluation

- Exercices QCM Telecommunication Master1Document2 pagesExercices QCM Telecommunication Master1Ra Bou100% (2)

- Structure Machine 2018 - 2019Document39 pagesStructure Machine 2018 - 2019iKqliPas encore d'évaluation

- Epreuve de Telecommunication: Institut Superieur Bilingue Suzanna (Isbs)Document3 pagesEpreuve de Telecommunication: Institut Superieur Bilingue Suzanna (Isbs)Ghislain Franklin DjomkamPas encore d'évaluation

- Compatibilite Document FinalDocument46 pagesCompatibilite Document FinalSylvain NgahPas encore d'évaluation

- 86 Portail Dossier TechniqueDocument22 pages86 Portail Dossier Techniquemohammed.majdoub69160Pas encore d'évaluation

- Catalouge Tp-Link (PDFDrive) PDFDocument62 pagesCatalouge Tp-Link (PDFDrive) PDFcatrdor2012Pas encore d'évaluation

- CAT Arduino FT 857D V2Document13 pagesCAT Arduino FT 857D V2yoga newPas encore d'évaluation

- Ligne 1 CompletDocument34 pagesLigne 1 CompletAnge Miniminione Sims SimoPas encore d'évaluation

- GET2001PODocument5 pagesGET2001POmouf zerargaPas encore d'évaluation

- 01 Chapitre 1Document42 pages01 Chapitre 1Amin Kech100% (1)

- Cours Transmission Chap1 1BTS RIT IPS 2021 22Document13 pagesCours Transmission Chap1 1BTS RIT IPS 2021 22yoannaffantodji750Pas encore d'évaluation

- Recherche Sur MOD Et DEMOD-SABARI-MBAREK-GECSI1 N°39Document18 pagesRecherche Sur MOD Et DEMOD-SABARI-MBAREK-GECSI1 N°39M'barek SabariPas encore d'évaluation

- Rapport PfaDocument35 pagesRapport PfaSabra SmariPas encore d'évaluation

- Abb Pvi-10.0-12.5-Bcd.00533-FrDocument4 pagesAbb Pvi-10.0-12.5-Bcd.00533-FrsalmaPas encore d'évaluation

- Yale PC Service Tool V4.84 Guide D'installation Et D'utilisationDocument83 pagesYale PC Service Tool V4.84 Guide D'installation Et D'utilisationKristian FonPas encore d'évaluation

- Presonus StudioLive1602 Manuel FRDocument88 pagesPresonus StudioLive1602 Manuel FRMichael Shalys MorellePas encore d'évaluation

- Implementation en VHDL FPGA Dafficheur VDocument357 pagesImplementation en VHDL FPGA Dafficheur Vyoussef hadafPas encore d'évaluation

- Circuit Électronique EnetpDocument10 pagesCircuit Électronique Enetpdiallob83maxiPas encore d'évaluation

- Aide À La Conception de Lignes Microrubans À Onde Lente, Application Aux Coupleurs Et Dispositifs Passifs Non Reciproque These-Luong-Duc-Long-2018Document149 pagesAide À La Conception de Lignes Microrubans À Onde Lente, Application Aux Coupleurs Et Dispositifs Passifs Non Reciproque These-Luong-Duc-Long-2018rouxPas encore d'évaluation

- Commande Numérique Partie2Document83 pagesCommande Numérique Partie2FLASPas encore d'évaluation

- Ouiles Said AdlaneDocument118 pagesOuiles Said Adlanemed medPas encore d'évaluation

- RAPPORT TPDocument7 pagesRAPPORT TPMohamed BoukhalfaPas encore d'évaluation

- TP 5 - Kit Grove - ArduinoDocument5 pagesTP 5 - Kit Grove - ArduinoKhaled Kechaou0% (1)

- CV Ibrahim1Document3 pagesCV Ibrahim1Ibrahim Ngueyon DjoukouePas encore d'évaluation

- Notice Téléviseur 4k Smart Essentiel BDocument29 pagesNotice Téléviseur 4k Smart Essentiel Bfearfox990Pas encore d'évaluation