Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Controle Interne Finalite de L Audit Interne Etude de Cas Audit Du Cycle de Financement Des Operations de Commerce Exterieur Par Credit Documentaire Credoc Bna

Controle Interne Finalite de L Audit Interne Etude de Cas Audit Du Cycle de Financement Des Operations de Commerce Exterieur Par Credit Documentaire Credoc Bna

Transféré par

Ilyas HamdiTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Controle Interne Finalite de L Audit Interne Etude de Cas Audit Du Cycle de Financement Des Operations de Commerce Exterieur Par Credit Documentaire Credoc Bna

Controle Interne Finalite de L Audit Interne Etude de Cas Audit Du Cycle de Financement Des Operations de Commerce Exterieur Par Credit Documentaire Credoc Bna

Transféré par

Ilyas HamdiDroits d'auteur :

Formats disponibles

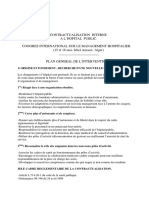

REPUBLIQUE ALGRIENNE DMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPRIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE (ESC) DALGER

Mmoire labor pour lobtention du diplme de

Post-Graduation Spcialise (PGS) en Comptabilit et Audit

Thme

Contrle interne : Finalit de lAudit Interne

Etude de cas : Audit du cycle de financement des oprations de

Commerce extrieur par Crdit Documentaire Credoc ; (BNA)

Elabor par Encadr par

Belimane Sarah Benziadi Djamel

Promotion: 2009/2010

REPUBLIQUE ALGRIENNE DMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPRIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE (ESC) DALGER

Mmoire labor pour lobtention du diplme de

Post-Graduation Spcialise (PGS) en Comptabilit et Audit

Thme

Contrle interne : Finalit de lAudit Interne

Etude de cas : Audit du cycle de financement des oprations Commerce

extrieur par Crdit Documentaire Credoc ; (BNA)

Elabor par Encadr par

Belimane Sarah Benziadi Djamel

Promotion: 2009/2010

Remerciements

Remerciements

Je remercie dabord le bon Dieu qui ma donn le courage et la

volont dlaborer ce travail.

Cest avec un grand respect que je tiens remercier mon

encadreur M. Benziadi Djamel, pour son aide, ses conseils, et son

orientation tout au long de la prparation de ce travail.

Tous mes vifs remerciements et ma profonde reconnaissance

lensemble du personnel de la BNA, notamment le directeur

M.Djebari, Melle Chikhi, Melle Haneche (Direction daudit interne):

Mme Yahiaoui, Mlle Kessali, M.Adjaoud (DRE Bouzareah 194) ; ainsi

que Mme Sahnoune ; Mme Hassine, Mme Charikhi ; Mme Chouadria,

M.Hadibi, M. Benadla, Mlle Sehamdi ; Mme Zaidi, et Melle Toumi

(Agence Principale 647) qui je tiens tmoigner ma sincre gratitude

pour leur disponibilit qui nont pas cess de prodiguer durant toute la

dure de mon stage.

Enfin, mes remerciements sont adresss tous ceux qui sans avoir

t impliqu directement dans le travail, ont toujours t dun grand

support, et que par leur appui et encouragement ont rendu possible ce

travail.

Merci tous.

Ddicace

Ddicace

ceux qui ont fait de moi ce que je suis aujourdhui, ceux qui je

dois tout, ceux qui ont toujours t l pour moi, ceux qui ont t lart

qui ma projet ce jour, je ddie ce modeste tmoignage de mon

immense gratitude, reconnaissance et ma tendre affection. A mes trs

chers parents.

mes frres, ma sur et toute ma famille petits et grands et tous

qui portent le nom Belimane et Kaouadji.

A la mmoire de ma grand-mre "NANA", et mon oncle que dieu

l'accueillent en son vaste paradis.

A ma trs chre grand-mre (Maternelle) Mani.

mes trs chre amies presque surs le Trinme Imene , Afaf,

Moufida, Sarah, Djazia, Kenza, Mira, Amel qui mont toujours aides

quand jen avais besoin et qui je souhaite toute la russite dans leur

vie.

tous amis (e) et camarades de lEcole Suprieure de Commerce,

plus particulirement mes camarades du groupe PGS 2009/2010, qui

mont soutenus durant cette formation.

toutes les personnes qui ont connu Sarah de prs ou de loin.

Sommaire

Remerciements

Ddicaces

Liste des abrviations

Liste des tableaux

Liste des schmas

Liste des annexes

Introduction gnrale

Partie I : Thorique

CHAPITRE I : LE CONTROLE INTERNE

Introduction du chapitre..

SECTION I : Gnralits sur le Contrle Interne.

I. Dfinitions et cadre rfrentiel du contrle interne

II. Les objectifs du contrle interne....

III. Le champ dapplication du contrle interne

VI. Limites du contrle interne.......

SECTION II : Composantes du contrle interne.......

I. Lenvironnement de contrle.......

II. Evaluation des risques.....

III. Activits de contrle............

IV. Information et communication

V. Pilotage

VI. Lien entre les objectifs et les composantes du contrle interne..

SECTION III : Les acteurs du contrle interne et les tapes de sa mise en uvre

I. Les acteurs du contrle interne

I.1. Les parties internes...

I.2. Les parties externes..

II. Le contrle interne dune activit .

II.1. LES PRALABLES...

II.2. LE CADRE DE CONTRLE

II.3.HIRARCHIE ET COHRENCE DES DISPOSITIFS.

Conclusion du chapitre........

3

4

4

9

11

11

13

14

16

19

21

23

26

27

27

30

30

30

32

38

39

Sommaire

CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES

Introduction du chapitre..

SECTION I : Gnralit sur Laudit Interne

I - volution historique de laudit et naissance de la fonction audit interne

II - Dfinition de l'audit interne

III - Le code de dontologie..

IV- Charte et normes daudit interne...

V - Les fonctions voisines de laudit interne

SECTION II : Les outils et la dmarche dune mission daudit interne

I- Les outils de laudit interne.

I -1 Les outils de description...

I -2 Les outils dinterrogation..

I -3 Les outils informatiques

I -4 Outils mthodologiques

I -5 Vrifications, Analyses, et rapprochements divers

II- La conduite dune mission daudit interne.....

II-1- Ordre de mission..

II-2- Les trois phases fondamentales de la mission daudit interne.

1) La phase de prparation..

2) La phase de ralisation

3) La phase de conclusion...

SECTION III : La banque et les risques bancaires

I- La banque

I- 1. Lvolution de la banque et dveloppement du rseau bancaire algrien...

I- 2. Notion de banque.

I- 3. Lactivit bancaire...

I- 4. Quelques Concepts bancaires..

II-Les risques bancaires..

III- Les implications de Balle II sur le contrle et audit internes bancaires...

III- 1- Le risque daudit dans la banque..

III- 2 -Bale II sur laudit et le contrle internes bancaires...

Conclusion du chapitre...

41

42

43

45

46

46

49

49

51

51

51

52

53

53

55

55

60

62

65

65

67

67

69

71

73

73

75

77

Sommaire

Partie II : Pratique

CHAPITRE III : LE CONTROLE INTERNE AU NIVEAU DE LA BNA

Introduction du chapitre..

SECTION I : Historique de la banque nationale dAlgrie

I-Prsentation de la Banque Nationale dAlgrie ..

II- Lagence bancaire...........

II-1-Dfinition.

II-2-Organisation de lagence..

1- Service caisse...

2- Service Crdit (engagement)....

3- Service secrtariat engagement

4- Service tlcompensation.

5- Service Commerce extrieur (Comex).

5.1.La remise documentaire

5.2.Transfert/ rapatriement.

5.3.Devise et change manuel..

5.4.Domiciliation

5.5.Le crdit documentaire (Credoc)..

SECTION II : Dmarche pratique suivre pour la domiciliation et louverture

dun Credoc au niveau de la BNA

I- Domiciliation..

I.1. LOUVERTURE DU DOSSIER DE DOMICILIATION

I.2. LA GESTION DU DOSSIER DE DOMICILIATION

I.3. LAPUREMMENT DE DOMICILIATION.

II- Le crdit documentaire (Credoc)...

II-1-Louverture du Credoc, au niveau de lagence...

II-2- Louverture du Credoc, au niveau de la D.O.D.

II-3- Rglement du Credoc.

III- Autocontrle au niveau de lagence.

SECTION III : Les niveaux de Contrle au sein de la Banque Nationale dAlgrie

I- Gnralits..

II- Le contrle de premier degr au niveau de la DRE

II-1- La DRE : Direction du rseau dexploitation...

1) Dfinition..

2) Organisation..

II-2-Contrle du premier degr des oprations de Comex : cas Credoc...

80

81

85

85

85

86

86

86

86

87

87

87

87

87

88

91

91

94

95

96

96

99

100

102

102

103

103

103

103

110

Sommaire

III- Le contrle du second degr : LAudit Interne...

III-1- Dfinition...

III-2- Missions.

Conclusion du chapitre........

CHAPITRE IV : Laudit du cycle de financement des oprations de commerce

extrieur par crdit documentaire (CREDOC) ; Cas Agence principale Hamiz 647

Introduction du chapitre..

SECTION I : La phase de prparation...

SECTION II : La phase de ralisation

SECTION III : Phase de conclusion

Conclusion du chapitre

Conclusion gnrale..

Bibliographie.

Rsum.

Mots cls.

Annexes.

111

111

112

115

117

118

130

149

157

160

Liste des tableaux :

Tableau n Intitul page

Tableau n01 Comparaison entre laudit interne et laudit externe. 47

Tableau n02 Comparaison entre laudit interne et linspection. 47

Tableau n03 Comparaison entre laudit interne et le contrle de

gestion.

48

Tableau n04 Les incoterms. 91

Tableau n05 Codification de la domiciliation. 93

Tableau n06 QPC 120

Tableau n07 Les points forts et les points faibles. 122

Tableau n08 Fiche de sparation des taches 123

Tableau n09 Identification des zones risques 125

Tableau n10 Le programme de travail 132

Tableau n11 QCI : Domiciliation 137

Tableau n12 QCI : Ouverture de Credoc 140

Tableau n13 FRAP 144

Tableau n14 Synthse des principales recommandations 150

Tableau n15 Plan daction 154

Liste des schmas :

schma n Intitul page

schma n01 Organigramme de la BNA 83/84

schma n02 Organigramme Agence 85

schma n03 Schma de lopration de crdit documentaire 101

schma n04 Organigramme DRE 109

schma n05 Organigramme Direction dAudit Interne 113

schma n06 Organigramme de lAP hamiz 647 119

Liste des annexes :

Annexe n Intitul

Annexe n01 Organigramme de la BNA

Annexe n02 Lorganigramme de lagence

Annexe n03 Demande de la domiciliation

Annexe n04 Attestation Taxe de domiciliation bancaire

Annexe n05 Engagement

Annexe n06 la fiche de contrle CA1112

Annexe n07 Formule 04 (CA 1067)

Annexe n08 Demande Credoc Semar 205 bis

Annexe n09 Chemise Credoc limport chemise :ET7

Annexe n10 Lettre douverture par V8

Annexe n11 Swift

Annexe n12 Organigramme DRE Bouzarah

Annexe n13 Rglement 02-03 de la banque dAlgrie

Annexe n14 Organigramme de la Direction de lAudit Interne

Annexe n15 Lorganigramme de lagence AP hamiz 647

Annexe n16 Questionnaire de prise de connaissance de lentit audite : QPC

Annexe n17 Fiche de sparation des taches

Annexe n18 Programme de travail

Annexe n19 Questionnaire de contrle interne : Domiciliation

Annexe n20 Questionnaire de contrle interne : Ouverture du Credoc

Annexe n21 FRAP

Annexe n22 Apurement de domiciliation

Annexe n23 Diagramme : Ouverture du dossier domiciliation import

Annexe n24 points de surveillance fondamentaux I ; II ; IV

Annexe n25 Schma de lopration de crdit documentaire

Annexe n26 Nouveau modle de demande douverture de Credoc

Annexe n27 Modle de domiciliation propos

Annexe n28 Modle de leve de rserve propos.

Annexe n29 BALE II sur le contrle bancaire (14principes)

Annexe n30 Diagramme de circulation dune mission daudit

Annexe n31

DECLARATION DOUVERTURE DES DOSSIERS DE

DOMICILIATION I ; II ; III

Annexe n 32 Dmarche Ifaci

Liste des abrviations :

Abrviations

COSO Committee Of Sponsoring Organizations of treadway commission

CRBF Comit de la Rglementation Bancaire et Financire

IIA LInstitute of Internal Auditors

IFACI LInstitut Franais de l'Audit et du Contrle Internes

COCO Criteria on Control Committee

OECCA le Conseil de lOrdre des Experts Comptables agre

CNCC la compagnie nationale des commissaires aux comptes

LSF Loi de Scurit Financire

AMF lAutorit des Marchs Financiers

SOX Sarbane Oxley

lIASB Iternational accountant standards Board

lIFAC international Federation of Accountants

Turnbull Institute of chartered accountants

CIA Certified Internal Auditor

DPAI Diplme Professionnel de lAudit Interne

QCI Questionnaire de Contrle Interne

FRAP la feuille de rvlation et danalyse de problme

BAO Billet Ordre

BAD La banque algrienne de dveloppement

CNEP La caisse nationale dpargne et de prvoyance

BEA Banque extrieure dAlgrie

BNCI banque nationale du commerce et de lindustrie de France

CIC crdit industriel et commercial de France

AIB Algerian International Bank

CAD Capital Adequacy Directive

COMEX Commerce extrieur

CREDOC Crdit documentaire

PREG Provision retenue de garantie

TL Transfert libre

Remdoc Remise documentaire

B.A Banque dAlgrie

BNA Banque Nationale dAlgrie

BL Bill of Lading

ATDB Attestation taxe de domiciliation bancaire

RUU Rgles et Usances Uniformes

Introduction

INTRODUCTION GENERALE A

Le dbut des annes quatre-vingt (1980) a t marqu essentiellement par des mutations

stratgiques au niveau des systmes bancaires de par tout le monde, caractrises

principalement par la drglementation, la dsintermdiation, le dcloisonnement des

marchs, le dsencadrement des crdits.

De mme la privatisation de certains tablissement de crdit et leur introduction en bourse

ont chang compltement le statut de lactionnariat qui va prendre de nouvelles couleurs,

pour devenir plus exigeant en matire de rmunration et de rentabilit des fonds propres

moyen et long terme. Paradoxalement, ces volutions qui ont secou le paysage bancaire vont

tre accompagnes par une explosion des risques qui ont pes lourdement sur les

tablissements de crdit, et ont hypothqu lavenir de leur rentabilit.

Devant la diversit de ces risques et face lopacit de lindustrie bancaire et aux

dysfonctionnements mis en vidence par la dernire crise financire, le contrle interne reste

la pierre angulaire de la gouvernance bancaire. Il semble logique que l'autorit de tutelle ait

impos aux tablissements de crdit la mise en place d'un systme de contrle interne, ce qui

est spcifique au secteur bancaire.

Cette obligation apparat pour la premire fois dans le rglement 90-08 du comit de la

rglementation bancaire et financire en date du 25 juillet 1990

(1)

. Ce texte accorde au

systme de contrle interne trois grandes missions. Premirement, ce dernier est charg de

vrifier que les oprations, procdures et l'organisation sont conformes avec les textes et lois

en vigueur. Deuximement, il doit galement vrifier le respect des limites de risques. Enfin,

il s'assure de la qualit de l'information comptable et financire. Ce texte n'impose pas une

organisation prcise du contrle interne mais se contente d'en fixer les principes gnraux.

Par la suite, pour faire face l'apparition des risques multiples et de plus en plus

complexes, la Commission bancaire a dcid de publier un nouveau rglement relatif au

contrle interne. Le texte 97-02, du comit de la rglementation bancaire et financire

(2)

,

renforce les contraintes des tablissements de crdit en matire de contrle interne et impose

une plus grande rigueur de la gestion des risques. De plus, il prcise les rles respectifs de

l'organe excutif et de l'organe dlibrant. Il incite ouvertement l'organe dlibrant la

cration d'un comit d'audit charg d'effectuer un contrle efficace.

La responsabilit de la mise en place d'une structure de contrle interne approprie et

efficace incombe aux gestionnaires d'un organisme. Le responsable de tout organisme public

doit veiller ce qu'une structure de contrle interne approprie soit cre, examine et adapte

pour garder son efficacit. Il est crucial que tous les gestionnaires fassent preuve d'un tat

d'esprit constructif et adoptent une attitude de soutien. Tous les gestionnaires doivent tre

personnellement et professionnellement intgres. Ils doivent maintenir un niveau de

comptence leur permettant de comprendre l'importance d'laborer, de mettre en uvre et de

maintenir des contrles internes efficaces.

1

Mmoire prsent par : Franck DARDENNE, Le Contrle Interne des les tablissements de crdits, DESS BANQUES &

FI NANCES, Uni ver s i t Rne Des car t es , Facul t de Dr oi t , Par i s V, Oct /Nov 2007 ; p10.

2

Ibid, p10.

INTRODUCTION GENERALE B

Un systme de contrle interne efficace est une composante essentielle de la gestion dun

tablissement et constitue le fondement dun fonctionnement sr et prudent dune

organisation bancaire. Pour la Banque des Rglements Internationaux qui en a fix les

principes cls en 1998, un systme de contrle interne efficace est une composante

essentielle de la gestion dun tablissement et constitue le fondement dun fonctionnement sr

et prudent dune organisation bancaire

(1)

. Il ne sagit pas simplement dune procdure ou

dune politique applique un moment donn, mais plutt dun systme qui doit fonctionner

en continu tous les niveaux de la banque sous la responsabilit du conseil dadministration

et de la direction gnrale. Les objectifs sont notamment dtablir une culture de contrle des

risques dans toutes les activits, de se doter des instruments appropris de reconnaissance et

dvaluation des risques et dtablir une organisation interne garantissant une sparation entre

activits de contrle et tches oprationnelles.

Pour en faire, les gestionnaires mettent en place une fonction d'audit indpendante jouant

un rle essentiel dans la structure de contrle interne. Ils devraient fixer des objectifs la

fonction d'audit et ne restreindre en aucune manire la capacit des auditeurs de les raliser.

Pour assurer son indpendance, le chef de cette section d'audit devrait dpendre directement

du gestionnaire qui dirige l'organisme.

LInstitut Franais de l'Audit et du Contrle Internes lIFACI dfinit la fonction daudit

interne comme : une activit indpendante et objective qui donne une organisation une

assurance sur le degr de matrise de ses oprations, lui apporte ses conseils pour les

amliorer, et contribue crer de la valeur ajoute

(2)

.

Ainsi, laudit interne se place comme un outil stratgique du management des

organisations quelles soient petites ou grandes, publiques ou prives. Cest un concept

composite et complexe. Il est entour de beaucoup de confusion, parce quon entend souvent

par laudit le contrle financier, alors que celui-ci peut stendre plusieurs domaines et

spcialits plus larges que ceux du contrle financier tel que laudit de fonctionnement, laudit

stratgique, laudit organisationnel, etc

Donc, cest le rle des responsables de se doter des moyens permettant den dtecter les

carts et les erreurs et den apprcier les projections dans lavenir. Si dans les pays dvelopps

lutilisation des techniques daudit interne bancaire a pu raliser des progrs apprciables,

pour le cas des pays en voie de dveloppement est beaucoup plus loin et ncessite encore plus

defforts dployer dans le domaine.

Objectif de la recherche

Lobjectif de notre travail est dtudier la relation entre laudit interne et le contrle interne

dans le secteur bancaire, Pour ce faire nous prendrons le soin de traiter la problmatique

suivante :

1

Franck DARDENNE ; op-cit ; p11.

2

www.ifaci.com; le 15/09/2011. . D Dfinition approuve le 21 mars 2000 par le Conseil d'Administration de

l'IFACI. Traduction de la dfinition internationale approuve par l'IIA le 29 juin 1999.

INTRODUCTION GENERALE C

La problmatique

Quel est le rle de laudit interne dans lamlioration du dispositif de contrle interne, dans

le secteur bancaire ?

Sous cette problmatique, nous tirons les sous-questions suivantes :

Les sous-questions

1. Comment dfinissent les diffrents rfrentiels le contrle interne ? Quels sont ses

objectifs fondamentaux et les conditions ncessaires leur ralisation ?

2. Quels sont les acteurs du contrle interne ? et comment procde une entit la mise en

place dun dispositif de contrle interne li une activit donne ?

3. De quoi est compose la boite outil de lauditeur interne pour laccomplissement de sa

mission ?

4. Lauditeur interne a- t-il une dmarche unique prcise suivre, afin de pouvoir apprcier

le systme de contrle interne ?

5. Est-ce que la BNA, met en place un systme de suivi du dispositif de contrle interne ?

Pour mener bien notre travail, nous essayerons de rpondre ces questions travers les

hypothses suivantes :

Les hypothses

1. Le contrle interne est une activit qui vise raliser les objectifs dune entit. Ces

objectifs correspondent aux objectifs gnraux que dsire atteindre chaque entit:

augmenter le chiffre daffaire et diminuer les charges et donc augmenter le bnfice.

La ralisation de ces objectifs ncessite lexistence des moyens et ressources.

2. A- Les acteurs du contrle interne sont : personnel, conseil dadministration, les auditeurs

internes.

B- Le processus de mise en place dun systme de contrle interne dune activit donne,

consiste lexistence des moyens, des procdures et dun systme dinformationetc.

3. Lauditeur interne dispose de plusieurs outils pour accomplir sa mission : le questionnaire

du contrle interne, les entretiens, les interviews, les observations.etc.

4. Oui, lauditeur interne a une seule dmarche suivre lors de sa mission.

5. Oui, le contrle interne au niveau de la BNA est suivi par la supervision de contrle

interne (SCI) qui a t cre rcemment.

Le plan de la recherche

Afin de cerner lobjet et le primtre de notre travail, nous avons adopt la dmarche

suivante :

Une premire partie thorique contenant deux chapitres :

Le premier chapitre sera consacr la prsentation du contrle interne, il est subdivis en

trois sections qui traiteront : dabord, Gnralits sur le contrle interne, ensuite, composantes

du contrle interne et enfin, les acteurs du contrle interne et les tapes de sa mise en uvre.

INTRODUCTION GENERALE D

Le second exposera laudit et le contrle internes bancaires. Il sera rparti en trois sections:

Dabord, la premire section traitera, Gnralit sur laudit interne, la deuxime traitera les

outils et la conduite dune mission daudit interne et la dernire section exposera la banque et

les risques bancaires.

La deuxime partie consacre au volet pratique, contient galement deux chapitres :

Dans, le troisime chapitre intitul de : Contrle Interne Bancaire au niveau de la

BNA ; nous commencerons la premire section par la prsentation de lhistorique de la

banque nationale dAlgrie BNA. Ensuite, dans la deuxime section nous allons essayer de

prsenter la dmarche pratique pour louverture de domiciliation et du Credoc. Et enfin, nous

passerons la troisime section qui sera consacre pour les niveaux de contrle au sein de la

BNA.

Le dernier chapitre prsentera le cas pratique de cette tude ; portant sur : Laudit du

cycle de financement des oprations de commerce extrieur par crdit documentaire

(CREDOC) ; au sein de la Banque Nationale dAlgrie (BNA) : Cas Agence principale

Hamiz 647. Ce chapitre est scind en trois sections reprsentant les trois phases

fondamentales dune mission daudit interne: Phase de prparation, phase de ralisation et

enfin phase de conclusion.

Mthodologie de la recherche

Concernant la mthodologie de notre travail il nous est apparu judicieux dutiliser les deux

mthodes suivantes :

Dabord, dans la premire partie thorique, nous avons adopt la mthode descriptive,

base sur des recherches de consultation douvrages divers.

Dans la deuxime partie pratique, nous avons adopt la mthode analytique

(Echantillonnage), partir de donnes et dinformations obtenues lors du stage effectu au

niveau de la banque.

Partie I : Thorique

Chapitre I : Le Contrle

Interne

Chapitre I : Le Contrle Interne 3

Une organisation sapprcie selon trois niveaux : les actions, le contrle et, enfin, laudit.

Cette distinction entre ces trois niveaux est fondamentale pour apprcier limportance du

contrle interne.

Le concept de contrle interne est gnralement assimil dans lentreprise lautorit, la

sanction, la contrainte. Or, dans le dbut des annes 90 aux Etats-Unis sest dveloppe lide

du contrle interne comme tant la matrise des activits de lentreprise. Sa principale

caractristique vient du fait quil couvre lensemble de lorganisation et des fonctions dans

lentreprise. Le contrle interne apparat dautant plus ncessaire que lunivers dans lequel

voluent les banques sest largement complexifi depuis la fin de lencadrement du crdit

avec le renforcement de la concurrence, louverture des frontires, le dveloppement des

technologies, la spcialisation des produits.

Le contrle interne qui tait autrefois dfini comme lensemble des procdures ayant pour

objectif dviter la fraude, dsigne aujourdhui lensemble des procdures qui sauvegarde le

patrimoine de lentreprise et favorise lefficience de la politique de lentreprise. Nous pouvons

dire que le contrle interne est un systme dorganisation et de gestion qui sert raliser les

objectifs de la direction avant dtre un ensemble des procdures qui aident le commissaire

aux comptes lors de ses vrifications.

Nous avons scind ce chapitre en trois sections : la premire traitera gnralits sur le

contrle interne. La deuxime les composantes du contrle interne et enfin, la troisime

section sera consacre pour les acteurs du contrle interne ainsi que les tapes de la mise en

uvre du contrle interne dune activit.

Chapitre I : Le Contrle Interne 4

Section I : Gnralits sur le Contrle Interne

I. Dfinitions et cadre rfrentiel du contrle interne :

I.1.Dfinitions du contrle Interne

Les dfinitions du contrle interne sont multiples et apportent la confusion parmi les

dcideurs, les organes lgislatifs, les autorits de tutelle et le public.

1) La dfinition du contrle interne de B. Fain et V. Faure 1948

Une des plus anciennes est celle de B. Fain et V. Faure : "Le contrle interne consiste en

une organisation rationnelle de la comptabilit et du service comptable visant prvenir, tout

au moins dcouvrir sans retard, les erreurs et les fraudes". Elle date de 1948.

(1)

2) la dfinition du contrle interne de Colins et Valin (1993)

Le contrle interne est mis en place par la Direction dune entreprise pour assurer la

lgitimit de ses activits, la protection des ses actifs, la fiabilit de ses informations et

lutilisation efficace de ses moyens humains et matriels. Il comprend un plan dorganisation

et un ensemble cohrent de moyens, de mthodes et de procdures permettant la matrise du

fonctionnement et de lvolution de lentreprise par rapport son environnement

(2)

Nous, retenons de ce qui prcde que ces dfinitions ne prennent pas en compte la notion

de gestion des risques qui a t prise en compte dans COSO 2. Mais surtout elles ne font pas

distinction entre le contrle interne dune socit en gnral et le contrle interne relatif

llaboration et au traitement de linformation comptable et financire.

I.2. Cadre rfrentiel du contrle interne

1) Les rfrentiels franais

a) Selon le OECCA le Conseil de lOrdre des Experts Comptables agre 1977

La dfinition du contrle interne donne en 1977 par lOECCA: le contrle interne est

lensemble des scurits contribuant la matrise de lentreprise. Il a pour but dun ct

dassurer la protection, la sauvegarde du patrimoine et la qualit de linformation, de lautre

lapplication des instructions de la direction et de favoriser lamlioration des performances. Il

se manifeste par lorganisation, les mthodes et les procdures de chacune des activits de

lentreprise, pour maintenir la prennit de celle-ci .

(3)

1

www.wikipdia.com, le 22/06/2011, mis jour le 12/03/2012.

2

Thse de Doctorat prsent par : SYLVIE TACCOLA-LAPIERRE, Dispositif prudentiel BALE II, Autovaluation et

contrle interne, Universit du sud, Toulon-var, Ecole doctorale n509, Facult des Sciences de gestion,27 Nov

2008, P175.

3

Robert Rebelle, le contrle interne : mettre hors risques lentreprise, Edition Hartman, 1999, p97

Chapitre I : Le Contrle Interne 5

b) Le CNCC la compagnie nationale des commissaires aux comptes 1984

Selon la dfinition retenue par la CNCC : Le contrle interne est constitu par lensemble

des mesures de contrle comptables et autres que la direction dfinit, applique et surveille

sous sa responsabilit, afin dassurer :

(1)

La protection du patrimoine ;

La rgularit et la sincrit des enregistrements comptables et des comptes annuels qui

en rsultent ;

La conduite ordonne et efficace des oprations de lentreprise ;

La conformit des dcisions avec la politique de la direction .

c)Le comit de la rglementation bancaire CRB 1990

Le rglement 90-08 du 25 juillet 1990 du Comit de la Rglementation Bancaire et

Financire (CRBF), impose aux tablissements de crdit de se doter dun systme de contrle

interne et en dfinit les objectifs suivants :

Vrifier que les oprations ralises par ltablissement ainsi que lorganisation et les

procdures internes sont conformes aux dispositions lgislatives et rglementaires en

vigueur, aux normes et usages professionnels et dontologiques et aux orientations de

lorgane excutif ;

Vrifier que les limites fixes en matire de risques, notamment de contrepartie, de

change, de taux dintrt ainsi que dautres risques de march, sont strictement

respectes ;

Veiller la qualit de linformation comptable et financire, en particulier aux conditions

denregistrement, de conservation et disponibilit de cette information.

(2)

d) Le rglement n 97-02 du Comit de la Rglementation Bancaire et Financire

(CRBF)

Le rglement n97-02 du 1/10/1997 est ensuite venu complter ces lments du dispositif

de contrle interne des tablissements de crdit. Il oblige les entreprises assujetties :

Mettre

en uvre les moyens ncessaires pour sassurer du respect des diligences lies lapplication

de ce rglement ;

Sassurer que les systmes mis en place, au sein de ces entreprises, sont cohrents entre

eux afin de permettre un mesure, une surveillance et une matrise des risques encourus au

niveau consolids ;

Vrifier ladoption, au sein de ces entreprises, de procdures adquates pour la production

des informations et renseignements utiles aux fins de lexercice de la surveillance sur une

base consolide.

1

Robert Rabelle, op-cit, p97.

2

Lionel Collins et Grard Valin, Audit et contrle interne, aspects financiers, oprationnels et stratgiques, 4e

dition, Dalloz1992, p 36

Chapitre I : Le Contrle Interne 6

Il faut noter que lensemble des dispositions du rglement n 97-02 modifi sont

compltes et mise jour rgulirement par des arrts ministriels.

(1)

e)La Loi de Scurit Financire LSF2003

En France, la loi n2003-706 du 1er aot 2003 dite Loi de Scurit Financire impose au

prsident du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de rendre compte, dans un

rapport joint au rapport de gestion annuel, des conditions de prparation et d'organisation des

travaux du conseil, ainsi que des procdures de contrle interne mises en place par la

socit.

(2)

f) Le cadre de rfrence de lAMF (lAutorit des Marchs Financiers) 2007

Sur la base de ces textes constituant le socle des dispositions relatives au contrle interne,

(AMF) a publi, en 2006, un cadre de rfrence du contrle interne.

L'AMF recommande l'utilisation de ce cadre de rfrence ainsi que son guide

dapplication.

Elle dfinit le contrle interne comme : un dispositif de la socit, dfini et

mis en uvre sous sa responsabilit, qui vise assurer : la conformit aux lois et rglements

en vigueur, lapplication des instructions et des orientations fixes par la direction gnrale ou

le directoire, le bon fonctionnement des processus internes de la socit, notamment ceux

concourant la sauvegarde des actifs, la fiabilit des informations financires ; le contrle

interne ne peut fournir une garantie absolue que les objectifs de la socit seront atteints

(3)

g) Les recommandations Ble II

Les textes directement lis la problmatique du contrle interne, les accords de Ble et

notamment Ble II viennent apporter un clairage complmentaire.

Ds 1998, le Comit de Ble a dfini les nouvelles dimensions du contrle interne: Le

processus de contrle interne, qui visait traditionnellement rduire la fraude, les

dtournements de fonds et les erreurs, a pris une dimension plus vaste et recouvre lensemble

des risques encourus par les organisations bancaires .

(4)

Le Comit de Ble a propos en 2004 un nouvel ensemble de recommandations, dites

Ble II , au terme duquel a notamment t dfinie une mesure plus pertinente du risque de

crdit, avec, en particulier, la prise en compte de la qualit de lemprunteur.

(5)

2)-Les references Anglo-Saxons

a) Le COSO Committee Of Sponsoring Organizations of treadway commission , 1992

La dfinition du contrle interne qui aujourd'hui fait rfrence est celle du COSO.

1

Ineum Consulting, Etude des mtiers du contrle dans la banque, p6.

2

Ibid, p7.

3

stphanieThiry-Dubuisson, Laudit , dition la dcouverte, paris 2009, p 53

4

SYLVIE TACCOLA-LAPIERRE, op-cit, P192.

5

Ineum Consulting, op-cit, p8.

Chapitre I : Le Contrle Interne 7

Le COSO est lun des rfrentiels les plus rputs en matire de contrle bancaire. Il

dfinit le contrle interne comme un processus mis en uvre par le conseil dadministration,

les dirigeants et le personnel dune organisation destin fournir une assurance raisonnable

quant la ralisation des objectifs suivants : la ralisation et loptimisation des oprations, la

fiabilit des informations financires, la conformit aux lois et aux rglementations en

vigueur.

(1)

b) La loi SOX , ou Sarbane Oxley Act, instaur ds 2002

Cette loi prcise dans son article 404en particulier, lexigence que la Direction Gnrale

engage sa responsabilit sur la mise en place dune structure de contrle interne comptable et

financier et quelle value annuellement lefficacit au regard dun modle de contrle interne

reconnu.

Notons quil sagit dune rponse des scandales financiers qui ont agit des entreprises

amricaines ; lesquelles devaient alors chercher se prmunir et surtout anticiper ce type de

situation. Pour mettre en uvre larticle 404, le COSO a t fortement prconis.

Au-del de leur caractre rglementaire (et obligatoire en France pour le 97-02 et les textes

de Ble II), ces rfrentiels et textes, publis tant par les pays anglo-saxons que la France,

constituent ainsi une sorte de recueil des bonnes pratiques en matire de contrle interne.

(2)

C) Pour lIAASB de lIFAC :(Dfinition proche de celle du COSO)

Le contrle interne est un processus conu et mis en uvre par les personnes charges de

la gouvernance, de la gestion, ainsi que par tous les membres du personnel, destin fournir

une assurance raisonnable de laccomplissement des objectifs de lentit en ce qui concerne la

fiabilit des informations financires, la ralisation et loptimisation des oprations et la

conformit aux lois et rglementations en vigueur.

(3)

d) Le COCO (Criteria on Control Committee) 1995 : Le contrle interne est constitu

des lments dune organisation (y compris les ressources, les systmes, les processus, la

culture, la structure, et les tches) qui collectivement aident les gens raliser les objectifs de

lorganisation .qui font partie des trois catgories suivantes :

efficacit et efficience du fonctionnement ;

fiabilit de linformation interne et externe ;

conformit aux lois, aux rglements et aux politiques internes.

(4)

e) Turnbull (Institute of chartered accountants) 1999 aux royaumes unis

Le Turnbull dfinit le contrle interne comme : Un systme de contrle interne englobe les

politiques, processus, tches, comportements et autres aspects dune entreprise qui, combins:

1

Dov Ogien , Comptabilit et audit bancaires 2e dition / DUNOD, Paris , 2008, p375.

2

Ineum Consulting, op-cit, p8

3

Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, Comptabilit et audit Manuel et applications 2e dition, DUNOD

2009, p508.

4

Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, ditions eyrolles ; 2010, p138.

Chapitre I : Le Contrle Interne 8

facilitent lefficacit et lefficience des oprations en aidant la socit rpondre de

manire approprie aux risques commerciaux, oprationnels, financiers, de conformit

et tout autre risque, afin datteindre ses objectifs ; ceci inclut la protection des actifs

contre un usage inappropri, la perte et la fraude, et lassurance que le passif est

identifi et gr ;

aident assurer la qualit du reporting externe et interne ce qui ncessite de conserver

les enregistrements appropris et de maintenir des processus qui gnrent un flux

dinformations pertinentes et fiables en provenance de lintrieur et de lextrieur de

lorganisation ;

aident assurer la conformit aux lois et rglements ainsi quaux politiques internes

relatives la conduite des affaires.

3) Autres dfinitions du Contrle interne

a) Le contrle interne est un :

Dispositif permanent cest--dire que le contrle interne nest pas vu comme une

fonction.

Dispositif compos daspects formels et daspects informels cest--dire que le

contrle interne ne se rsume pas laspect formel du contrle (rgles crites,

procdures), mais il comprend aussi le contrle informel ou le contrle social.

(1)

b) Le contrle interne est un :

Un processus intgr

Le contrle interne nest pas un vnement isol ou une circonstance unique, mais un

ensemble dactions qui touchent toutes les activits dune organisation.

Mis en uvre, excut et suivi par les responsables et les autres membres du personnel

Le contrle interne nexiste pas sans les personnes qui le font fonctionner. Il nat des

personnes qui composent lorganisation, au travers de ce quelles font et de ce quelles disent.

Destin traiter les risques

Quelle que soit la mission de lorganisation, sa ralisation entranera pour lorganisation

dtre confronte toutes sortes de risques. Si le contrle interne peut aider traiter ces

risques, lassurance quant la ralisation de la mission et des objectifs gnraux ne pourra

tre que raisonnable.

Destin fournir une assurance raisonnable

Le contrle interne, aussi bien conu et appliqu soit-il, ne peut offrir la direction une

assurance absolue quant la ralisation des objectifs gnraux.

1

Grgory Heem, Convention et contrle interne bancaire, dans Conventions et Sciences de Gestion, sous la

direction de M. Amblard et P. Gensse, De Boeck, version 1 - 12 Oct 2009, p5.

Chapitre I : Le Contrle Interne 9

La notion dassurance raisonnable correspond un degr de confiance satisfaisant pour un

niveau de cots, de bnfices et de risques donn.

Ralisation des objectifs

Le contrle interne est conu en vue de la ralisation dune srie dobjectifs gnraux

distincts mais interdpendants. Ces objectifs gnraux sont raliss par le biais de nombreux

sous-objectifs, fonctions, processus et activits spcifiques.

(1)

Nous retenons de ce qui prcde que :

-Le contrle interne est un dispositif mis en place par la direction dune entit, afin

datteindre ses objectifs et minimiser ses risques ;

-Cest un processus intgr et qui fonctionne en continu.

La multiplicit des dfinitions de la notion de contrle interne est due la varit des

proccupations des diffrents intervenants : cela dpend du mtier, du secteur d'activit, des

crises rencontres,...Il est certain que la vision du commissaire aux comptes est assez

diffrente de celle de l'auditeur interne, du dirigeant ou du consultant en stratgie.

II. Les objectifs du contrle interne

Le contrle interne, contribue garantir raisonnablement que l'organisme remplit les

conditions suivantes :

(2)

o Respecter les lois, rglementations et instructions de la direction ;

o Encourager les oprations ordonnes, conomiques, efficientes et efficaces et

atteindre les rsultats projets ;

o Prserver les ressources de la fraude, du gaspillage, des abus et de la mauvaise

gestion ;

o Fournir des produits et des services de qualit correspondant la mission de

l'organisme ;

o Elaborer et conserver des informations financires et de gestion fiables ainsi qu'en

faire tat fidlement par des rapports priodiques.

Aussi, nous pouvons ainsi classer les objectifs du contrle interne, partir des dfinitions

donnes dans le cadre de rfrence de lAMF, par le CNCC, lIAASB et le COSO en quatre

catgories :

1. Sauvegarde des actifs

Ces actifs peuvent disparatre la suite de vols, fraudes, improductivit, erreurs, ou rsulter

dune mauvaise dcision de gestion ou dune faiblesse de contrle interne. Les processus y

1

Fr.VANSTAPEL,Premier Prsident de la Cour des comptes de Belgique intosai ; Lignes directrices sur les normes

de contrle interne promouvoir dans le secteur public-Comit des normes de contrle interne, pp7-11.

2

Organisation internationale des Institutions suprieures de contrle des finances publiques INTOSAI.

Introduction au contrle interne l'intention des gestionnaires des organismes publics, p1.

Chapitre I : Le Contrle Interne 10

affrents devraient faire lobjet dune attention toute particulire.

(1)

2. Respect des instructions de la direction / Conformit aux lois et rglements

Respect des instructions de la direction

Il est relativement facile dmettre une instruction ; cette facilit et la ncessit de la faire

continuellement dans une entreprise tous les niveaux de responsabilit posent un

important problme de contrle.

Les instructions sont communiques sous diverses formes automatises, crites ou

verbales ; elles peuvent revtir un caractre permanent, temporaire ou ponctuel, et sont

souvent filtres plusieurs fois avant darriver la personne pour laquelle elles doivent avoir

une signification immdiate.

(2)

Conformit aux lois et rglementations

Lentreprise est soumise une varit de lois et rglements qui couvrent plusieurs

domaines, notamment la fiscalit, le droit du travail, le droit des socits, le droit commercial,

la scurit, lenvironnement, etc.

3. efficacit et efficience des oprations

Les oprations effectues par lorganisation doivent tre ordonnes, thiques,

conomiques, efficientes et efficaces. Elles doivent tre cohrentes par rapport sa mission.

Lefficacit concerne la capacit dune organisation atteindre le but quelle sest fix ;

Lefficience est la qualit de lorganisation, ou de chacune de ses parties, qui permet

dtre efficace au moindre cout.

Un bon systme de contrle interne se caractrise par lexistence de :

(3)

Manuels de procdures ou notes de services ;

Organigrammes et descriptions de postes ;

Rapports priodiques dinformation de gestion couvrant lensemble des activits.

4. Fiabilit des informations

Limage de lentreprise se reflte dans les informations quelle donne lextrieur et qui

concernent ses activits et ses performances. Il est ncessaire que tout soit en place pour que

la machine fabriquer des informations fonctionne sans erreur et sans omission.

Et plus prcisment, ces contrles internes doivent permettre la chane desinformations

dtre :

(4)

fiables et vrifiables ;

exhaustives ;

1

Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, op-cit, p512.

2

Lionel Collins et Grard Valin ,op-cit, pp 42-43.

3

Ibid, pp 43-44.

4

Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit ; p145.

Chapitre I : Le Contrle Interne 11

pertinentes;

disponibles.

Une entreprise ne peut tre gre, dirige ou maitrise si elle ne possde pas un systme

dinformation comportant les caractristiques suivantes :

(1)

-Enregistrements des oprations la source, dans les dlais les plus brefs ;

-Autorisation des oprations et vrification de linformation sur ces oprations la source ;

-Regroupement des informations par catgories homognes chaque tape de traitement

ou convention ;

-Diffusion de linformation aux personnes censes entreprendre une action ou contrler sa

validit dans les dlais minima ;

-Respect des normes comptables gnralement admises et des rgles internes de

lentreprise pour la prsentation de linformation comptable.

III. Le champ dapplication du contrle interne

Ce que le contrle interne ne recouvre pas est prcis par les CDR AMF, COSO et COCO.

Pour le COCO, le champ de contrle interne inclut certains aspects particuliers de la

gestion que le COSO exclut. Ainsi, si le COCO considre que le contrle interne ne vise pas

prescrire les objectifs tablir et que les dcisions relatives au fait dagir et la faon dagir

sont des aspects de la gestion qui ne font pas partie du contrle, il estime que le contrle

interne peut contribuer assurer que les personnes charges du suivi et de la prise de dcision

disposent dinformations appropries et fiables et permet de suivre les rsultats des actions ou

des dcisions de ne pas agir et de faire un rapport leur gard.

Enfin pour le CDR AMF, le contrle interne ne recouvre pas toutes les initiatives prises par

les organes dirigeants ou le management, par exemple la dfinition de la stratgie de la

socit, la dtermination des objectifs, les dcisions de gestion, le traitement des risques ou le

suivi des performances.

(2)

VI. Limites du contrle interne

Le contrle interne ne peut, lui seul, garantir la ralisation des objectifs gnraux dfinis

plus haut.

La probabilit datteindre les objectifs fixs ne relve pas de la seule volont de la socit.

Il existe en effet des limites inhrentes tout systme de contrle interne. Ces limites rsultent

de nombreux facteurs, notamment des incertitudes du monde extrieur, de lexercice de la

facult de jugement ou de dysfonctionnements pouvant survenir en raison dune dfaillance

humaine ou dune simple erreur.

(3)

1

Lionel Collins et Grard Valin ,op-cit, pp 41-42.

2

Prface de Louis Vaurs, op-cit, p61.

3

RESULTATS DES TRAVAUX DU GROUPE DE PLACE ETABLI SOUS LEGIDE DE LAMF ; Le dispositif de Contrle

Interne : Cadre de rfrence Pour information : Un guide de mise en uvre du cadre de rfrence sur le

contrle interne adapt aux valeurs moyennes et petites (VaMPs),p 17.

Chapitre I : Le Contrle Interne 12

Les limites qui entravent la ralisation efficace du contrle interne peuvent tre :

1) Le facteur humain

Dans la mesure o le contrle interne repose sur le facteur humain, il est susceptible de

ptir derreurs de conception, de jugement ou dinterprtation, de malentendus, de ngligence,

de la fatigue ou de la distraction, voire de manuvres telles que collusion, abus ou

transgression.

(1)

La mise en place dun systme de contrle interne peut tre interprte comme une remise

en cause de la direction dans le personnel. Sans ignorer lexistence de cas particuliers, il faut

observer :

(2)

que le personnel doit tre clairement inform des objectifs rels du contrle interne ;

que le contrle interne joue en faveur du personnel, car il interdit quil soit suspect ;

que les ventuels obstacles soulevs par le personnel relvent plus de la rsistance au

changement en gnral.

2) Les contraintes financires

Une autre limite tient au fait que la conception dun systme de contrle interne doit tenir

compte de contraintes financires. Les bnfices tirs des contrles doivent, par consquent,

tre valus par rapport leur cot.

(3)

Il est souvent reproch au contrle interne daugmenter les charges de lentreprise par

lembauche du personnel nouveau et la ralisation dinvestissements supplmentaires. Il faut

cependant observer :

(4)

que le contrle interne est un lment de scurit dans lentreprise, dont le cot peut

sanalyser comme celui de lassurance ;

que le contrle interne est avant tout une meilleure rpartition des tches avant leur

multiplication ;

que le contrle interne doit tre la mesure du risque quil doit couvrir. On doit ainsi

souligner que si le risque encouru est faible, la mise en place dune procdure dont le

cot serait suprieur au risque encouru deviendrait une faiblesse dans loptique du

rapport cot/efficacit.

3) Les changements organisationnels et lattitude du management

Les changements organisationnels et lattitude du management peuvent avoir un impact

rel sur lefficacit du contrle interne et sur le personnel qui le met en uvre. Cest pourquoi

il est ncessaire que la direction vrifie et actualise continuellement les contrles,

1

Fr. VANSTAPEL, op-cit, p14.

2

Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, op-cit, p522.

3

Fr. VANSTAPEL, op-cit, p14.

4

Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, op-cit, p522.

Chapitre I : Le Contrle Interne 13

communique les changements au personnel et montre lexemple en se conformant elle-mme

ces contrles.

(1)

De manire plus gnrale on constate que l'atteinte des objectifs de l'entreprise ne

dpendant pas uniquement des facteurs internes. Si le march s'effondre o si un concurrent

bnfice d'une innovation majeure l'entreprise peut avoir des processus efficaces et

performants mais elle sera en situation de risque vital.

(2)

Il existe dautres limites inhrentes au contrle (erreurs de jugement survenant dans la

prise de dcision, dfaillances attribuables des erreurs humaines, collusion permettant de

faire chec aux activits de contrle, contrle outrepass par la direction).

(3)

Nous retenons de ce qui prcde quun systme de contrle interne, aussi bien conu ne

peut fournir la direction une assurance absolue quant la ralisation des objectifs dune

organisation ou sa prennit, et ce cause des limites et des risques lis toute activit.

SECTION II : Composantes du contrle interne

Les grandes orientations en matire de contrle interne sont dtermines en fonction des

objectifs de la socit. Ces objectifs doivent tre dclins au niveau des diffrentes units de

lentit et clairement communiques aux collaborateurs afin que ces derniers comprennent et

adhrent la politique de lorganisation en matire de risques et de contrle.

Le dispositif de contrle interne comprend cinq composantes troitement lies. Bien que

ces composantes soient applicables toutes les socits, leur mise en uvre peut tre faite de

faon diffrente selon la taille et le secteur dactivit des socits.

(4)

Le contrle interne est dautant plus pertinent quil est fond sur des rgles de conduite et

dintgrit portes par les organes de gouvernance et communiques tous les collaborateurs.

Il ne saurait en effet se rduire un dispositif purement formel en marge duquel pourraient

survenir des manquements graves lthique des affaires.

Le dispositif de contrle interne, qui est adapt aux caractristiques de chaque socit, doit

prvoir:

lenvironnement de contrle (une organisation) ;

lvaluation des risques ;

la diffusion en interne dinformations pertinentes ;

des activits de contrle ;

une surveillance du contrle interne (Pilotage).

1

Pricewaterhouse, IFACI. La pratique du Contrle Interne. Paris, dition d'organisation, 2004.pp14 -27.

2

www.wikpedia.com; le 03/03/2011.

3

Prface de Louis Vaurs, op-cit, pp 59-60.

4

www. amf-france.org ; le 19/09/2011.

Chapitre I : Le Contrle Interne 14

I.Lenvironnement de contrle

Lenvironnement de contrle reflte la culture dune organisation puisquil dtermine le

niveau de sensibilisation de son personnel au besoin de contrle. Il constitue le fondement de

toutes les autres composantes du contrle interne, en fournissant une discipline et une

structure.

(1)

Les facteurs constitutifs de lenvironnement de contrle

Les facteurs ayant un impact sur lenvironnement de contrle comprennent notamment :

(2)

1) Lintgrit tant personnelle que professionnelle et les valeurs thiques des responsables

et du personnel

Lintgrit tant personnelle que professionnelle et les valeurs thiques des responsables et

du personnel dterminent leurs priorits et leurs jugements de valeur, qui se traduisent par un

code de conduite. Ces qualits doivent se concrtiser par une attitude dadhsion lgard du

contrle interne, en tout temps et dans lensemble de lorganisation.

Toute personne active dans lorganisation tant les responsables que le personnel doit

prouver son intgrit personnelle et professionnelle, et de son respect lthique; tous doivent

en permanence observer les codes de conduite en vigueur.

(3)

2) Lengagement un niveau de comptence

Les objectifs du contrle interne sont trs ambitieux, ils seraient donc difficiles de les

raliser sans accroitre les comptences du personnel.

Lengagement un niveau de comptence se dfinit, notamment, au regard du niveau de

connaissance et daptitudes ncessaires pour garantir la fois que les tches sont accomplies

de manire ordonne, thique, conomique, efficiente et efficace, et que les responsabilits

individuelles lies au contrle interne sont bien comprises.

(4)

La formation apportera alors aux salaris les connaissances qui leur manquent. La gestion

du personnel consiste recruter, former, rmunrer les salaris, et enfin leur assurer une

bonne supervision avec une apprciation priodique et une possibilit de promotion. Les

normes et les procdures de recrutement, de formation, de supervision, de rmunration,

dvaluation et de promotion du personnel doivent tre formaliss et appliqus.

(5)

1

Guide dvelopp par lICAEW (lInstitut des Experts Comptables dAngleterre et du Pays de Galle), le dispositif

de contrle interne, publi en 1999, www.amf-france.org, mis jour janvier 2007.

2

Prface de Louis Vaurs, op-cit, p63.

3

Fr. VANSTAPEL , op-cit, p20.

4

Ibid, p21.

5

Robert Rabelle ,op-cit, p150.

Chapitre I : Le Contrle Interne 15

3) Le style de management

La philosophie et le style de management ont une incidence sur la conduite des affaires de

lentreprise et sur le niveau de risques accept. Le style de management (cest--dire la

philosophie des responsables et leur manire doprer) reflte les lments suivants:

lattitude permanente dadhsion au contrle interne, lindpendance, la comptence et la

volont de montrer lexemple;

un code de conduite dfini par les responsables ainsi quune assistance et des valuations

de performance qui tiennent compte des objectifs du contrle interne et, en particulier, de

celui qui a pour finalit la ralisation doprations thiques.

Si la haute direction croit limportance du contrle interne, les membres de lorganisation

y seront sensibiliss et ragiront en respectant consciencieusement les contrles tablis.

Si, au contraire, le personnel de lorganisation a le sentiment que le contrle nest pas une

proccupation majeure de la haute direction et est soutenu de manire formelle plutt que

relle, il est pratiquement certain que les objectifs de contrle de lorganisation ne seront pas

effectivement atteints.

4) Structure de lorganisation

Au regard du contrle interne, crer une structure, cest dterminer les principaux

domaines de responsabilit, et mettre en uvre une organisation hirarchique qui assure une

bonne communication entre ses lments. La communication ne doit pas tre sens unique :

la direction gnrale doit non seulement apporter aux subordonns linformation ncessaire

lexcution de travaux, mais encore faciliter la remonte de linformation. On engage aussi

une adquation entre les objectifs et la structure.

(1)

Quelle que soit la structure retenue, les activits dune entreprise doivent tre organises de

faon faciliter la mise en uvre des stratgies destines assurer la ralisation dobjectifs

prcis.

(2)

La structure de lorganisation dune entit prvoit les lments suivants:

dlimitation de pouvoirs et domaines de responsabilit;

dlgations de pouvoirs et obligation de rendre compte;

canaux dinformation appropris.

La structure organisationnelle peut inclure un service daudit interne qui doit tre

indpendant du management et faire rapport directement au plus haut niveau dautorit de

lorganisation.

(3)

1

Robert Rabelle ,op-cit, p149.

2

Pricewaterhouse, IFACI, op-cit, p42.

3

Fr. VANSTAPEL, op-cit, p23.

Chapitre I : Le Contrle Interne 16

5) Politiques et pratiques en matire de ressources humaines

La politique de gestion des ressources humaines traduit les exigences de lentreprise en

matire dintgrit, dthique et de comptence. Cette politique englobe le recrutement, la

gestion des carrires, la formation, les valuations individuelles, les conseils aux employs,

les promotions, la rmunration et les actions correctives.

Des systmes de rmunration comptitifs, prvoyant lattribution de primes, permettent de

motiver et daccrotre les performances. Enfin, les mesures disciplinaires permettent de faire

comprendre que tout manquement aux rgles de comportement tablies dans lentit ne sera

pas tolr. Les tudes et la formation doivent prparer le personnel de lentreprise sadapter

aux volutions de lenvironnement.

(1)

II. Evaluation des risques

1) Dfinition des objectifs

La fixation des objectifs constitue une condition pralable lvaluation des risques. Ces

objectifs doivent tre clairs et comprhensibles par les membres de lorganisation. Une

communication de ces objectifs est par consquent ncessaire.

Le management doit se fixer des objectifs avant didentifier les risques susceptibles davoir

un impact sur leur ralisation et prendre les mesures ncessaires.

Ltablissement des objectifs reprsente donc une tape cl de la conduite des affaires.

Bien que ntant pas un lment du contrle interne, cette phase constitue une condition

pralable permettant dassurer le contrle interne. En se fixant des objectifs gnraux, une

entreprise est en mesure didentifier des facteurs cls de russite, cest--dire des vnements

qui doivent se produire ou des conditions qui doivent exister pour que les objectifs puissent

tre atteints.

(2)

2) Lvaluation des risques

En raison de lvolution permanente de lenvironnement ainsi que du contexte

rglementaire, les socits doivent mettre en place des mthodes pour recenser, analyser et

grer les risques dorigine interne ou externe auxquels elles peuvent tre confrontes et qui

rduiraient la probabilit datteinte des objectifs.

(3)

2-1-La notion de risque

Dans le lexique des mots de laudit, lIFACI dfinit le risque comme tant un ensemble

dalas susceptibles davoir des consquences ngatives sur une entit et dont le contrle

interne et laudit ont notamment pour mission dassurer autant que faire se peut la matrise

(4)

1

Prface de Louis Vaurs, op-cit, p65.

2

Ibid ; p69.

3

RESULTATS DES TRAVAUX DU GROUPE DE PLACE ETABLI SOUS LEGIDE DE LAMF ; op-cit, pp14-15.

4

Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit; p155.

Chapitre I : Le Contrle Interne 17

Lvaluation des risques est le processus qui consiste identifier et analyser les risques

pertinents susceptibles daffecter la ralisation des objectifs de lorganisation, et dterminer

la rponse y apporter.

Elle implique les lments suivants:

(a) Identification des risques

o lie aux objectifs de lorganisation;

o exhaustive;

o qui prend en compte les risques dus des facteurs externes et internes, la fois au

niveau de lorganisation et celui des activits;

Le processus didentification et danalyse du risque est un lment cl dun systme de

contrle interne efficace. Le management doit, tous les niveaux, identifier minutieusement

les risques et prendre les mesures adquates afin de les limiter. Les performances dune

entreprise peuvent tre menaces par des facteurs internes ou externes. Il est essentiel que tous

les risques soient identifis.

Lidentification des risques doit constituer un processus continu et itratif et est souvent

intgre au processus de planification. Il est souvent utile de partir dune feuille blanche

plutt que de se borner examiner lvolution des risques par rapport la prcdente tude.

(1)

Pour limiter les risques, il vaut mieux que cette procdure didentification soit distincte de

celle consistant valuer leur probabilit de survenance.

(2)

(b) Analyse des risques (valuation)

Il est ncessaire de procder une analyse des risques une fois que ceux-ci ont t

identifis, la fois au niveau de lentreprise et de chaque activit. Les risques identifis

doivent tre valus en fonction essentiellement de deux critres :

(3)

leur probabilit doccurrence ; et

leur impact.

Mesure de la probabilit du risque

Pour les risques o on dispose de frquence doccurrence, il est ais de calculer une

probabilit et de dfinir des seuils, mais il faut aussi pouvoir dterminer une probabilit pour

les risques qui ne se sont jamais encore raliss.

Mesure de limpact du risque

Limpact du risque affectait latteinte des objectifs de lentreprise ou de lentit dans

laquelle celui-ci se matrialisait. De ce fait, il est toujours prfrable de situer lanalyse de

1

Fr. VANSTAPEL, op-cit, p25.

2

Prface de Louis Vaurs, op-cit, pp70-71.

3

Ibid, p73.

Chapitre I : Le Contrle Interne 18

limpact sur lensemble des processus de lentreprise plutt que de se limiter limpact local

au niveau dune chane de production ou dune activit oprationnelle.

(1)

La mthodologie de lanalyse des risques peut varier, surtout parce que de nombreux

risques sont difficiles quantifier (par exemple, risques portant sur la rputation de

lorganisation), tandis que dautres se prtent facilement une analyse chiffre

(particulirement les risques financiers).

Lvaluation des risques reste difficile : on peut les dcrire au mieux comme tant forts,

moyens ou faibles . Elle joue un rle crucial dans la slection des activits de contrle

appropries entreprendre. Mais on peroit bien que le pralable idal est lexistence dune

cartographie.

2-2-La cartographie des risques

Vritable inventaire des risques de lorganisation, la cartographie permet datteindre trois

objectifs :

(2)

inventorier, valuer et classer les risques de lorganisation ;

informer les responsables afin que chacun soit en mesure dy adapter le management de

ses activits ;

permettre la direction gnrale, et avec lassistance du risk manager, dlaborer une

politique de risque qui va simposer tous :

- aux responsables oprationnels dans la mise en place de leur systme de contrle

interne ;

- aux auditeurs internes pour laborer leur plan daudit, cest--dire fixer les priorits.

Il est ncessaire de prendre en considration la fois les risques inhrents et rsiduels pour

dterminer le degr daversion au risque.

Le risque inhrent est celui auquel une organisation est confronte en labsence de

toute action du management susceptible dinfluencer sa probabilit de survenance ou

son impact.

Le risque rsiduel est celui qui reste aprs que le management ait pris des mesures

pour rpondre au risque.

(3)

3) GESTION DES RI SQUES

Une fois limportance et la probabilit de survenance du risque values, le management

doit tudier la faon dont il doit tre gr. Pour cela, il doit faire appel son jugement, en se

basant sur certaines hypothses concernant les risques et sur une analyse raisonnable des cots

quil serait ncessaire dengager pour les rduire.

(4)

1

Jacques Walter et Philippe Noirot ; Contrle interne; Des chiffres porteurs de sens, Afnor ditions,2010 ; p55.

2

Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit ; p157.

3

Fr. VANSTAPEL, op-cit, pp28,29.

4

ibid, op-cit, p30.

Chapitre I : Le Contrle Interne 19

Les mesures de rponse au risque peuvent tre subdivises en quatre catgories :

a. lacceptation

On ne fait rien, cest--dire que lon accepte de courir le risque. Choix opportun sil

correspond la stratgie et aux limites de tolrance dfinies par celle-ci. Mais choix

catastrophique sil nest que le rsultat du hasard ou du manque dinformation.

b. le partage (transfert)

La meilleure rponse certains risques peut consister les transfrer. Ce transfert peut

revtir la forme dune assurance conventionnelle, ce qui revient rmunrer un tiers pour

quil assume le risque autrement, ou par le biais de clauses contractuelles.

c. Lvitement

On fait disparatre le risque en cessant lactivit qui le fait natre.

d. la rduction

On prend les mesures ncessaires pour rduire la probabilit ou limpact. Cest--dire que

lon amliore le contrle interne. Faire intervenir les auditeurs internes, cest choisir cette

solution. On peut observer que le partage est de mme nature. Il peut dailleurs rsulter dune

recommandation de laudit interne.

(1)

Le traitement na pas ncessairement pour objectif dliminer totalement le risque, mais

plutt de le matriser. Les procdures mises en place par une organisation en vue de grer le

risque sont appeles activits de contrle interne.

III. Activits de contrle

Les activits de contrle sont prsentes partout dans lorganisation, tout niveau et dans

toute fonction quil sagisse de contrles orients vers la prvention ou la dtection, de

contrles manuels ou informatiques ou encore de contrles hirarchiques.

(2)

Pour tre efficaces, les activits de contrle doivent :

(3)

tre appropries;

fonctionner de manire cohrente, conformment aux plans, tout au long de la

priode;

respecter un quilibre entre cot et bnfices;

tre exhaustives, raisonnables et directement lies aux objectifs du contrle.

Elles englobent toute une srie dactivits orientes vers la dtection et la prvention, aussi

diverses que:

1. Procdures dautorisation et dapprobation

Lautorisation constitue le principal moyen de garantir que seuls ont lieu des transactions

1

Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit ; pp160-161.

2

Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, op-cit, p520.

3

Coopers, Lybrand. La nouvelle pratique du Contrle Interne. Paris, dition d'organisation, 2002, pp 63-66.

Chapitre I : Le Contrle Interne 20

et des vnements valides, conformes aux intentions de la direction. Les procdures

dautorisation, qui doivent tre documentes et clairement communiques aux responsables et

aux agents, doivent prvoir les conditions et les termes respecter pour que lautorisation soit

accorde.

2. Sparation des tches (autorisation, traitement, enregistrement, analyse)

En vue de rduire les risques derreurs, de gaspillage ou dactes illgaux ainsi que le risque

de ne pas dtecter ces problmes, aucun individu ou quipe ne doit pouvoir contrler toutes

les tapes cls dune transaction ou dun vnement. Il faut au contraire veiller ce que les

fonctions et les responsabilits soient systmatiquement rparties entre plusieurs personnes

afin de garantir lefficacit des contrles et lexistence dun quilibre des pouvoirs. Parmi ces

fonctions cls, on peut retenir lautorisation et lenregistrement des transactions, leur

traitement, ainsi que lanalyse ou le contrle des mmes transactions.

Ne pas disposer suffisamment de personnel peut empcher un organisme de petite taille de

mettre pleinement en uvre cette technique. Dans ces cas, la direction doit tre consciente des

risques et les compenser par la mise en place dautres contrles. La rotation des agents peut

contribuer garantir quaucune personne ne traite tous les aspects importants des transactions

et des vnements pendant une priode inconsidrment longue. En outre, et en vue de rduire

les risques, linstauration dune rotation temporaire des tches peut tre ralise en

encourageant ou mme en exigeant de prendre des congs annuels.

3. Contrle de laccs aux ressources et aux documents

Laccs aux ressources et aux documents doit tre limit aux personnes habilites, qui ont

rpondre de leur garde ou de leur utilisation. La restriction de laccs aux ressources

quelques personnes rduit le risque dutilisation non autorise voire de perte pour

ladministration et contribue mettre en uvre les lignes directrices de la direction.

4. Vrifications

Les transactions et les vnements importants doivent tre vrifis avant et aprs leur

traitement. Par exemple, lorsque des biens sont livrs, le nombre fourni doit tre compar au

nombre command. Par la suite, le nombre de biens facturs est compar au nombre

effectivement reu. Le stock peut aussi tre contrl au moyen de sondages.

5. Rconciliations

Les enregistrements sont compars rgulirement aux documents appropris: par exemple,

les pices comptables relatives aux comptes en banque sont compares aux relevs bancaires

correspondants.

6. Analyses de performance oprationnelle

La performance oprationnelle est analyse rgulirement sur la base dun ensemble de

normes permettant de mesurer lefficacit et lefficience. Sil ressort du suivi des

performances que les ralisations relles ne rencontrent pas les normes ou objectifs fixs, les

Chapitre I : Le Contrle Interne 21

processus et activits tablis pour atteindre les objectifs doivent tre revus pour dterminer

quelles amliorations sont ncessaires.

7. Analyses des oprations, des processus et des activits

Les oprations, les processus et les activits doivent tre priodiquement analyss pour

sassurer quils sont en accord avec les rglementations, politiques, procdures et autres

exigences actuelles. Ce type danalyse des oprations ralises effectivement par une

organisation est distinguer clairement du suivi du contrle interne.

8. Supervision (affectation, analyse et approbation, lignes directrices et formation)

La ralisation des objectifs du contrle interne suppose galement que les superviseurs

soient qualifis. Pour confier un travail un agent, le vrifier et lapprouver, il est ncessaire

de:

communiquer clairement chaque membre du personnel les fonctions, les

responsabilits et les obligations de rendre compte qui lui sont assigns;

vrifier systmatiquement, au degr qui convient, le travail de chaque membre du

personnel;

approuver le travail des moments cls pour sassurer quil se droule comme prvu.

Le fait pour un superviseur de dlguer une partie de ses missions ne lexonre pas de ses

responsabilits et devoirs. Les superviseurs donnent aussi leurs agents les directives et la

formation ncessaires pour rduire au minimum les erreurs.

Cette liste nest pas exhaustive, mais numre les activits de contrle les plus courantes

orientes vers la prvention et la dtection les plus courantes.

Les activits de contrle numrotes :

(1)

de (1) (3) sont orientes vers la prvention,

de (4) (6), elles sont davantage orientes vers la dtection,

tandis que celles vises aux points (7) et (8) visent les deux la fois.

Les actions correctives constituent un complment indispensable aux activits de contrle.

En outre, il doit tre clair que les activits de contrle ne constituent quun lment du

contrle interne et quelles forment un tout avec les quatre autres composantes.

IV. Information et communication

Linformation et la communication sont essentielles la ralisation de lensemble des

objectifs du contrle interne. Les systmes dinformation et de communication permettent au

personnel de recueillir et changer les informations ncessaires la conduite, la gestion et

au contrle des oprations.

(2)

1

Fr. VANSTAPEL, op-cit, pp31-35.

2

Guide dvelopp par lICAEW ,op-cit.

Chapitre I : Le Contrle Interne 22

1. Information

La premire des conditions lobtention dune information susceptible dtre juge fiable

et pertinente rside dans lenregistrement rapide et le classement convenable des transactions

et des vnements.

Linformation pertinente doit tre identifie, recueillie et communique sous une forme et

dans des dlais qui permettent au personnel de procder aux activits de contrle interne dont

il a la charge et dassumer ses autres responsabilits (transmettre la bonne information au bon

moment aux bonnes personnes).

Toute organisation doit disposer de documents crits reprenant les composantes du

processus de contrle interne, notamment ses objectifs et ses activits de contrle. La

documentation du systme de contrle interne doit comprendre lidentification de la structure

et des politiques dune organisation et de ses catgories doprations, ainsi que ses objectifs et

procdures de contrle.

Ces derniers doivent en effet tre enregistrs sans dlai lors de leur survenance afin que

linformation conserve sa pertinence et sa valeur pour la direction dans le cadre des ses

activits de contrle des oprations et de prise de dcision. Ce principe implique aussi la mise

jour rapide de toute documentation pour quelle garde sa pertinence.

Un autre facteur indispensable pour que la direction soit assure de disposer dinformations

fiables rside dans le classement correct des informations relatives aux transactions et

vnements.

Les systmes dinformation produisent des rapports contenant des informations

oprationnelles, financires et non financires, ainsi que des informations lies au respect des

obligations lgales et rglementaires. Toutes sont utiles la gestion et au contrle de

lactivit.

(1)

La qualit des informations se mesure par les rponses aux questions suivantes.

(2)

Les bonnes questions

Contenu : toutes les informations ncessaires y sont-elles ?

Dlai : linformation peut-elle tre obtenue en temps voulu ?

Mise jour : est-ce la dernire information en date disponible ?

Exactitude : linformation est-elle correcte ?

Accessibilit : les parties intresses peuvent-elles obtenir cette information aisment ?

1

Fr. VANSTAPEL, op-cit, pp41-42.

2

Prface de Louis Vaurs , op-cit, p80.

Chapitre I : Le Contrle Interne 23

2. Communication

Une communication efficace doit circuler de manire ascendante, transversale et

descendante dans lorganisation, dans toutes ses composantes et dans lensemble de sa

structure.

A la base de la communication se trouve linformation. Cest pourquoi la communication

doit rpondre aux attentes de groupes et dindividus en leur permettant de sacquitter

efficacement de leurs responsabilits.

La socit devrait disposer de processus assurant la communication dinformations

pertinentes, fiables et diffuses en temps opportun aux acteurs concerns de la socit afin de

leur permettre dexercer leurs responsabilits.

(1)

Lun des canaux de communication essentiels est celui qui relie la direction son