Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Imputation PDF

Imputation PDF

Transféré par

ndtTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Imputation PDF

Imputation PDF

Transféré par

ndtDroits d'auteur :

Formats disponibles

LA METHODE DE L'IMPUTATION RATIONNELLE DES CHARGES DE STRUCTURE

• Objectif(s) :

o Imputation des charges de structure au niveau d'activité.

• Pré requis :

o Analyse des charges par variabilité.

• Modalités :

o Principes,

o Exemples,

o Synthèse,

o Application.

TABLE DES MATIERES

Chapitre 1. EXEMPLE INTRODUCTIF. ....................................................................................... 3

1.1. Enoncé et travail à faire. ................................................................................................. 3

1.2. Annexe. ............................................................................................................................. 3

1.3. Correction. ....................................................................................................................... 3

1.3.1. Travail 1. ........................................................................................................... 3

1.3.2. Travail 2. ........................................................................................................... 4

1.3.3. Travail 3. ........................................................................................................... 4

Chapitre 2. L'IMPUTATION RATIONNELLE DES CHARGES FIXES. ................................. 5

2.1. Principe. ........................................................................................................................... 5

2.2. Charges fixes imputées.................................................................................................... 5

2.3. Application à l'exemple introductif. .............................................................................. 5

2.3.1. Enoncé et travail à faire. .................................................................................. 5

2.3.2. Annexe. .............................................................................................................. 6

2.3.3. Correction. ........................................................................................................ 6

2.4. Différences d'imputation rationnelle. ............................................................................ 7

2.5. Utilisation de la méthode. ............................................................................................... 7

Chapitre 3. APPLICATION DE LA METHODE AUX CHARGES DIRECTES. ..................... 7

3.1. Enoncé et travail à faire. ................................................................................................. 7

3.2. Annexe. ............................................................................................................................. 8

3.3. Correction. ....................................................................................................................... 8

Chapitre 4. CONTRÔLE DES RESULTATS ET REPRESENTATION GRAPHIQUE. .......... 9

4.1. Enoncé et travail à faire. ................................................................................................. 9

4.2. Annexe. ............................................................................................................................. 9

4.3. Correction. ..................................................................................................................... 10

4.3.1. Travail 1. ......................................................................................................... 10

4.3.2. Travail 2. ......................................................................................................... 10

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

-1-

Chapitre 5. APPLICATION DE LA METHODE AUX CHARGES INDIRECTES. ............... 11

5.1. Enoncé et travail à faire. ............................................................................................... 11

5.2. Documents. ..................................................................................................................... 11

5.2.1. Document 1. .................................................................................................... 11

5.2.2. Document 2. .................................................................................................... 12

5.2.3. Document 3. .................................................................................................... 12

5.2.4. Document 4. .................................................................................................... 12

5.3. Annexe. ........................................................................................................................... 13

5.4. Correction. ..................................................................................................................... 13

Chapitre 6. APPRECIATIONS DE LA METHODE. .................................................................. 14

6.1. Avantages. ...................................................................................................................... 14

6.2. Inconvénients. ................................................................................................................ 14

6.3. Activité normale de référence. ..................................................................................... 14

6.4. Conséquences. ................................................................................................................ 14

Chapitre 7. SYNTHESE. ................................................................................................................. 15

Chapitre 8. APPLICATION. .......................................................................................................... 16

8.1. Enoncé et travail à faire. ............................................................................................... 16

8.2. Documents. ..................................................................................................................... 16

8.2.1. Document 1. .................................................................................................... 16

8.2.2. Document 2. .................................................................................................... 17

8.3. Annexe. ........................................................................................................................... 17

8.3.1. Annexe 1. ......................................................................................................... 17

8.3.2. Annexe 2. ......................................................................................................... 17

8.4. Correction. ..................................................................................................................... 18

8.4.1. Travail 1. ......................................................................................................... 18

8.4.2. Travail 2. ......................................................................................................... 18

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

-2-

Chapitre 1. EXEMPLE INTRODUCTIF.

1.1. Enoncé et travail à faire.

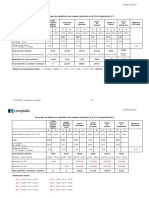

Une entreprise fabrique des éléments entrant dans la composition de moteurs électriques.

Pour le 4ème trimestre, l’évolution des charges en fonction de la production prévue est la suivante :

TRAVAIL A FAIRE : en utilisant l'annexe suivante :

1°) Calculer le coût de production total et unitaire ainsi que le coût variable et le coût fixe unitaires.

2°) Effectuer des constats en ce qui concerne l'évolution des coûts.

3°) Expliquer de quelle façon il est possible de déterminer des coûts de production identiques sur

plusieurs périodes.

1.2. Annexe.

1.3. Correction.

1.3.1. Travail 1.

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

-3-

1.3.2. Travail 2.

1.3.3. Travail 3.

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

-4-

Chapitre 2. L'IMPUTATION RATIONNELLE DES CHARGES FIXES.

2.1. Principe.

Les coûts de production unitaire subissent l’influence des variations des niveaux de production.

L’origine des variations de ces coûts se trouve au niveau des charges fixes.

Pour éviter ces variations, il est donc nécessaire d’attribuer (ou d’imputer) aux coûts de production,

un montant de charges fixes adapté au niveau de production ou au niveau d’activité de la période.

L’évaluation des charges fixes est effectuée pour un niveau d’activité normale.

L’activité normale est déterminée par la capacité théorique de production de l’unité, de l’atelier ou

de l’entreprise. Bien souvent, elle est obtenue en effectuant la moyenne mensuelle des activités

réalisées au cours de la période de référence (année précédente).

Les charges fixes à imputer aux coûts sont calculées d’après le rapport :

intitulé taux d’activité ou coefficient d’imputation rationnelle (CIR).

2.2. Charges fixes imputées.

2.3. Application à l'exemple introductif.

2.3.1. Enoncé et travail à faire.

Reprenons le cas de notre entreprise qui fabrique des éléments entrant dans la composition de

moteurs électriques.

Supposons que l’activité normale soit de 3500 unités par mois soit le mois de septembre comme

période de référence.

Pour le 4ème trimestre, l’évolution des charges en fonction de la production prévue est inchangée :

TRAVAIL A FAIRE : en utilisant l'annexe suivante :

Calculer le coût de production total et unitaire ainsi que le coût variable et le coût fixe unitaires.

Effectuer des constats en ce qui concerne l'évolution des coûts.

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

-5-

2.3.2. Annexe.

2.3.3. Correction.

CONSEQUENCES :

• Les coûts unitaires ne sont plus influencés par les variations du volume d'activité ou les

quantités produites ;

• Le coût de production unitaire est constant.

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

-6-

2.4. Différences d'imputation rationnelle.

Trois cas sont envisageables :

• Si Charges Fixes Réelles > Charges Fixes Imputées => COÛT ou MALI de la sous-

activité

• Si Charges Fixes Réelles < Charges Fixes Imputées => BONI de la sur-activité

• Si Charges Fixes Réelles = Charges Fixes Imputées => ACTIVITE NORMALE

2.5. Utilisation de la méthode.

En contrôle de gestion, la méthode de l’imputation rationnelle des charges fixes peut être

appliquée :

1°) aux charges fixes directes ;

2°) aux charges fixes indirectes.

Chapitre 3. APPLICATION DE LA METHODE AUX CHARGES DIRECTES.

3.1. Enoncé et travail à faire.

L’entreprise DECHANT fabrique un produit A.

Le service « contrôle de gestion » communique les informations ci-dessous :

Remarques :

• les coûts de production varient selon le niveau de production,

• l'activité du mois de janvier est représentative de l'activité normale.

TRAVAIL A FAIRE : en utilisant l'annexe ci-dessous :

Calculer le coût de production total et unitaire ainsi que le coût variable et le coût fixe unitaires.

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

-7-

3.2. Annexe.

3.3. Correction.

Remarque : les coûts fixes unitaires sont identiques.

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

-8-

Chapitre 4. CONTRÔLE DES RESULTATS ET REPRESENTATION GRAPHIQUE.

4.1. Enoncé et travail à faire.

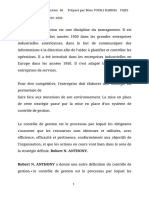

L’entreprise LAZER fabrique un produit P, vendu au prix unitaire de 780 €, dans un atelier dont

l'activité normale est de 500 unités.

La comptabilité a enregistré les charges suivantes :

TRAVAIL A FAIRE :

1°) En utilisant l'annexe ci-dessous, pour chaque période, calculer le coût de production total et

unitaire ainsi que le chiffre d'affaires et le résultat (avec et sans imputation rationnelle des charges

fixes).

2°) Représenter graphiquement l'évolution des coûts réels et des coûts selon la méthode de

l'imputation rationnelle, sous forme de droites.

4.2. Annexe.

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

-9-

4.3. Correction.

4.3.1. Travail 1.

4.3.2. Travail 2.

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

- 10 -

Chapitre 5. APPLICATION DE LA METHODE AUX CHARGES INDIRECTES.

Dans le tableau de répartition des charges indirectes, deux cas peuvent être envisagés :

• le taux d’activité est commun aux différents centres d’analyse,

• le taux d’activité est différent pour chaque centre d’analyse.

NB : s’il existe un coefficient d’imputation rationnelle pour les centres auxiliaires, il faut procéder à

l’imputation rationnelle relative à ces centres avant la répartition secondaire.

5.1. Enoncé et travail à faire.

L’entreprise LUPO vous communique les informations suivantes pour le mois de septembre afin

d’effectuer la répartition des charges indirectes et l'imputation des charges fixes.

• Document 1 : Centres d'analyse.

• Document 2 : Répartition des charges indirectes.

• Document 3 : Répartition des centres auxiliaires.

• Document 4 : Taux d'activité des centres d'analyse.

TRAVAIL A FAIRE : en utilisant l'annexe suivante, présenter le tableau de répartition des charges

indirectes.

5.2. Documents.

5.2.1. Document 1.

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

- 11 -

5.2.2. Document 2.

5.2.3. Document 3.

5.2.4. Document 4.

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

- 12 -

5.3. Annexe.

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES INDIRECTES

5.4. Correction.

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES INDIRECTES

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

- 13 -

Chapitre 6. APPRECIATIONS DE LA METHODE.

6.1. Avantages.

Cette méthode permet d’évaluer l’incidence du niveau d’activité sur les coûts :

• soit en cas de suractivité un « Boni » ;

• soit en cas de sous-activité un « Coût de chômage ou Mali ».

L’évaluation des coûts se fait en fonction des coûts unitaires de base ou constants.

Elle facilite le contrôle de l’évolution des coûts dans le temps et donc les comparaisons.

Les stocks et les devis sont évalués indépendamment des variations des niveaux d’activité.

Tenir compte de la sous-activité respecte le principe de prudence énoncé par le Plan Comptable

Général.

6.2. Inconvénients.

Une difficulté peut exister pour l’évaluation des charges fixes, en particulier pour ventiler les

charges semi-variables en distinguant la partie fixe de la partie variable.

La détermination des taux d’activité peut parfois être délicate.

La méthode de l’imputation rationnelle des charges fixes appliquée aux charges indirectes dans les

différents centres d’analyse accroît la complexité du tableau de répartition.

6.3. Activité normale de référence.

L’activité normale peut être déterminée pour chaque centre d’analyse ou pour l’ensemble de

l’entreprise. Dans les deux cas, il s’agit de l’activité théorique maximale réalisable après prise en

compte des contraintes d’organisation.

Pour chaque centre d’analyse l’activité normale sera mesurée en unités d’oeuvre.

Pour l’ensemble de l’entreprise, la production pourra être exprimée en nombre de produits finis.

6.4. Conséquences.

Par la suite, pour le rapprochement des résultats de la comptabilité analytique et de la comptabilité

générale, il faudra prendre en compte les différences d’imputation rationnelle des charges fixes

parmi les différences de traitement comptable. (voir le cours de comptabilité analytique ou

comptabilité de gestion).

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

- 14 -

Chapitre 7. SYNTHESE.

L'IMPUTATION RATIONNELLE DES CHARGES FIXES

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

- 15 -

Chapitre 8. APPLICATION.

8.1. Enoncé et travail à faire.

L’activité de la Société BORDES s’organise autour de plusieurs centres :

• Gestion du personnel (centre 1),

• Gestion des bâtiments (centre 2),

• Atelier (centre 3),

• Administration générale (centre 4),

• Distribution (centre 5).

Pour le mois de juin, les documents et annexes suivants vous sont communiqués :

• Document 1 : Charges indirectes et clés de répartition.

• Document 2 : Situations constatées.

• Annexe 1 : Tableau de répartition des charges indirectes - Situation 1.

• Annexe 2 : Tableau de répartition des charges indirectes - Situation 2.

TRAVAIL A FAIRE : en utilisant les documents et annexes ci-dessus :

1°) Pour la situation 1, établir le tableau de répartition des charges indirectes.

2°) Pour la situation 2, établir le tableau de répartition des charges indirectes.

8.2. Documents.

8.2.1. Document 1.

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

- 16 -

8.2.2. Document 2.

8.3. Annexe.

8.3.1. Annexe 1.

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES INDIRECTES - SITUATION 1

8.3.2. Annexe 2.

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES INDIRECTES - SITUATION 2

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

- 17 -

8.4. Correction.

8.4.1. Travail 1.

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES INDIRECTES - SITUATION 1

8.4.2. Travail 2.

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES INDIRECTES - SITUATION 2

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR

- 18 -

Vous aimerez peut-être aussi

- DCG 6 FinanceDocument156 pagesDCG 6 FinanceRamanamanjato Nah100% (5)

- ComptabilDocument107 pagesComptabilGora SeckPas encore d'évaluation

- Rapport de Stage Bts Gestion Commerciale 21112021Document30 pagesRapport de Stage Bts Gestion Commerciale 21112021Hyannis Esmel90% (10)

- Cours Les-centres-De-responsabilites Et Prix de Cession InterneDocument17 pagesCours Les-centres-De-responsabilites Et Prix de Cession Internechepakia100% (2)

- Chapitre 3 - Les Coûts PréétablisDocument64 pagesChapitre 3 - Les Coûts PréétablisHamza RhiminatePas encore d'évaluation

- 04 - La Méthode Des Coûts VariablesDocument7 pages04 - La Méthode Des Coûts VariablesAbdelkarim SouktaniPas encore d'évaluation

- Imputation Rationnelle Des Charges FixesDocument6 pagesImputation Rationnelle Des Charges FixesSoulaiman Harrak100% (1)

- CHAP 2 La M - Thode Des Co - Ts Partiels PDFDocument12 pagesCHAP 2 La M - Thode Des Co - Ts Partiels PDFHamza ElkalaDy100% (2)

- Contrôle de Gestion CFABIDocument66 pagesContrôle de Gestion CFABIELARIBI NizarPas encore d'évaluation

- M10-Comptabilite Analytique D-Exploitation Ter TsgeDocument40 pagesM10-Comptabilite Analytique D-Exploitation Ter TsgeTahiri MehdiPas encore d'évaluation

- La Comptabilité AnalytiqueDocument58 pagesLa Comptabilité AnalytiqueFirdaous AsserrarPas encore d'évaluation

- L'analyse Des ÉcartsDocument18 pagesL'analyse Des ÉcartsSadik LahcenPas encore d'évaluation

- CG Section 3 Imputation Rationnelle Des Charges FixesDocument30 pagesCG Section 3 Imputation Rationnelle Des Charges FixesMOHAND ES - SAADANYPas encore d'évaluation

- CG Cout Variable Evolué s6Document15 pagesCG Cout Variable Evolué s6aziz shahin50% (2)

- III - Méthode ABC - EtudiantsDocument11 pagesIII - Méthode ABC - EtudiantsIslàm El HajjajiPas encore d'évaluation

- Cours-Gestion Budgétaire 3Document55 pagesCours-Gestion Budgétaire 3Yassine KAMAREZZAMANPas encore d'évaluation

- Le Coût MarginalDocument3 pagesLe Coût MarginalAbdou DiattaPas encore d'évaluation

- 09 - La Méthode de L'imputation Rationnelle Des Charges Fixes, 2ème PartieDocument28 pages09 - La Méthode de L'imputation Rationnelle Des Charges Fixes, 2ème PartieKingo Zizo100% (1)

- Rapport PFEDocument46 pagesRapport PFExgbhcPas encore d'évaluation

- Charges de La CAEDocument8 pagesCharges de La CAEMajda CheikhiPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 Le Budget Des VentesDocument5 pagesChapitre 2 Le Budget Des VentesGaetan MAKAKOUPas encore d'évaluation

- Méthode D'imputation Rationnelle Méthode D'imputation RationnelleDocument15 pagesMéthode D'imputation Rationnelle Méthode D'imputation RationnelleSIFAWPas encore d'évaluation

- Cour s6 Contrôle de Gestion Prof TouiliDocument71 pagesCour s6 Contrôle de Gestion Prof TouiliRachid Ablouh100% (1)

- Méthodes Des Coûts PréétablisDocument137 pagesMéthodes Des Coûts PréétablisKaoutar ÂrPas encore d'évaluation

- Chapitre 3Document42 pagesChapitre 3oussamaguennounnPas encore d'évaluation

- Contrôle Par Exception Et Analyse Des ÉcartsDocument21 pagesContrôle Par Exception Et Analyse Des ÉcartsFox Sadik100% (1)

- Contrôle de Gestion Chapitre IDocument82 pagesContrôle de Gestion Chapitre IGhi zlane100% (1)

- Comptabilité Analytique Cours 1-5 Commerce - Marketing - ComptabilitéDocument27 pagesComptabilité Analytique Cours 1-5 Commerce - Marketing - Comptabiliténishanth abirPas encore d'évaluation

- Contrôle de Gestion: S6 Gestion FP Taza 2019/2020Document116 pagesContrôle de Gestion: S6 Gestion FP Taza 2019/2020BOUKATTASSA100% (1)

- chp1 Amortissements - GHADA MOUFDIDocument12 pageschp1 Amortissements - GHADA MOUFDIElmehdi TalbiPas encore d'évaluation

- Leçon N°9 - Les Coûts Variables Et Le Seuil de RentabilitéDocument9 pagesLeçon N°9 - Les Coûts Variables Et Le Seuil de RentabilitéZury84Pas encore d'évaluation

- Etude de Cas Analyse Des ÉcartsDocument10 pagesEtude de Cas Analyse Des ÉcartsSANAPas encore d'évaluation

- 1 - Cours Controle de GestionDocument48 pages1 - Cours Controle de GestionMbembou daizy100% (1)

- Contrôle Des Coûts Par Les ÉcartsDocument15 pagesContrôle Des Coûts Par Les Écartsreda youssfi100% (1)

- Compta de Gestion FinalDocument13 pagesCompta de Gestion FinalHanae BELEKHDAR100% (2)

- Intro ForgetDocument4 pagesIntro ForgetRida MssiyahPas encore d'évaluation

- Cours Controle de Gestion S6Document54 pagesCours Controle de Gestion S6Fatima ZahraPas encore d'évaluation

- La Methode Du Cout VariableDocument7 pagesLa Methode Du Cout Variableissam othmanPas encore d'évaluation

- Un Résumé CDGDocument8 pagesUn Résumé CDGanaisPas encore d'évaluation

- CHAPITRE 2 Cours Analyse Des Ecarts - Abdellatif MARGHICHDocument30 pagesCHAPITRE 2 Cours Analyse Des Ecarts - Abdellatif MARGHICHFATIMA ZAHRA GHOULOUPas encore d'évaluation

- Chap4 Budget de ProductionDocument11 pagesChap4 Budget de ProductionLoubna BaddiPas encore d'évaluation

- Serie Controle GestionDocument10 pagesSerie Controle GestionlisaPas encore d'évaluation

- Thème I - Concept, Rôle Et Frontières de L'auditDocument37 pagesThème I - Concept, Rôle Et Frontières de L'auditSalma HilalPas encore d'évaluation

- Etudes de Cas Gestion BudgétaireDocument6 pagesEtudes de Cas Gestion BudgétairenawarPas encore d'évaluation

- 3 Couts PartielsDocument67 pages3 Couts PartielsJack SparoPas encore d'évaluation

- Rapport Coûts Cible Et Analyse de La ValeurDocument24 pagesRapport Coûts Cible Et Analyse de La ValeuranherreroPas encore d'évaluation

- Cas DistrocDocument4 pagesCas DistrocNaoufal Fouad100% (1)

- Chapitre I. Budget Des Ventes-S6 FSJESDocument43 pagesChapitre I. Budget Des Ventes-S6 FSJESOussama Karn100% (2)

- Etude de Cas PDFDocument3 pagesEtude de Cas PDFsaad alami chentoufiPas encore d'évaluation

- Prã©sentation CG Partie 1 SUITEDocument56 pagesPrã©sentation CG Partie 1 SUITEFati El Fahyane100% (1)

- DCG Ue11 Sujet0 CorrigeDocument11 pagesDCG Ue11 Sujet0 CorrigeNassim AbdousPas encore d'évaluation

- CHAPITRE 4 Le Budget de Trésorerie Et Les États Financiers PrévisionnelsDocument10 pagesCHAPITRE 4 Le Budget de Trésorerie Et Les États Financiers PrévisionnelsJean Jacques BelyPas encore d'évaluation

- Methode - ABC (Mode de Compatibilite) - CopieDocument19 pagesMethode - ABC (Mode de Compatibilite) - CopieSaloua Fennich100% (1)

- Gestion Budgetaire 1Document56 pagesGestion Budgetaire 1layla sindyPas encore d'évaluation

- F4-Support - Comptabilité ANALYTIQUE - Les Peintures Du MIDIDocument66 pagesF4-Support - Comptabilité ANALYTIQUE - Les Peintures Du MIDIYahya JamaleddinePas encore d'évaluation

- Couts PartielsDocument2 pagesCouts PartielsKing Larache50% (2)

- V D IAS 16 LOTFI CorporelleDocument98 pagesV D IAS 16 LOTFI CorporelleNajlae MaaounePas encore d'évaluation

- Icours104 S7 ch32Document19 pagesIcours104 S7 ch32lamiaa50% (2)

- Support Cas Abc 2021Document19 pagesSupport Cas Abc 2021Hajar ChaaibiPas encore d'évaluation

- Analyse Des Écarts-2Document14 pagesAnalyse Des Écarts-2Jamal MeddadPas encore d'évaluation

- Comptabilité Analytique MR KaramDocument32 pagesComptabilité Analytique MR KaramSalma NouniPas encore d'évaluation

- Performance économique des politiques publiques: Évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuelsD'EverandPerformance économique des politiques publiques: Évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuelsPas encore d'évaluation

- Actes Attr Territoires PDFDocument124 pagesActes Attr Territoires PDFelouastiPas encore d'évaluation

- Comptabilite Analytique ParDocument292 pagesComptabilite Analytique ParKacem Benlabsir100% (1)

- NG Gestion de TresorerieDocument0 pageNG Gestion de Tresoreriemassiki_hicham5544100% (2)

- Comptabilite Analytique ParDocument292 pagesComptabilite Analytique ParKacem Benlabsir100% (1)

- Le Budget Facile Pour Les Managers PDFDocument242 pagesLe Budget Facile Pour Les Managers PDFelouasti67% (3)

- Le Guide de La Microfinance - Microcrédit Et Epargne Pour Le DéveloppementDocument304 pagesLe Guide de La Microfinance - Microcrédit Et Epargne Pour Le Développementadlovsky27100% (2)

- Le Guide de La Microfinance - Microcrédit Et Epargne Pour Le DéveloppementDocument304 pagesLe Guide de La Microfinance - Microcrédit Et Epargne Pour Le Développementadlovsky27100% (2)

- Loi 6-99 PDFDocument33 pagesLoi 6-99 PDFHammich MohamedPas encore d'évaluation

- Elisabeth Bertin, Louis Vaurs-Audit Interne - Enjeux Et Pratiques À L'international-Eyrolles (2007) PDFDocument320 pagesElisabeth Bertin, Louis Vaurs-Audit Interne - Enjeux Et Pratiques À L'international-Eyrolles (2007) PDFHakim El KarmoudiPas encore d'évaluation

- Les Freins Et Obstacles À L'entrepreneuriat FémininDocument52 pagesLes Freins Et Obstacles À L'entrepreneuriat Fémininsimplice tene penkaPas encore d'évaluation

- Infos Utiles Sur Saisie Des Opérations ComptablesDocument9 pagesInfos Utiles Sur Saisie Des Opérations ComptablescabeaureyPas encore d'évaluation

- La Taxe Sur Les Permis de ChasseDocument50 pagesLa Taxe Sur Les Permis de ChasseRousiouni HajarPas encore d'évaluation

- L'entrepreneuriat SocialDocument18 pagesL'entrepreneuriat SocialAbdelmajid Boumehdi67% (3)

- Business Plan Excel Laverie AutomatiqueDocument13 pagesBusiness Plan Excel Laverie AutomatiquemezesPas encore d'évaluation

- Aldelia:: Global ManpowerDocument16 pagesAldelia:: Global ManpowerBoumzinah YetnaPas encore d'évaluation

- Droit Du Travail 2013-2014Document27 pagesDroit Du Travail 2013-2014kanga100% (3)

- Livre Blanc AbsenteismeDocument37 pagesLivre Blanc AbsenteismegoudouPas encore d'évaluation

- Qachar AmedDocument29 pagesQachar AmedAmine El-BalgouPas encore d'évaluation

- Rapport de Stage+Document26 pagesRapport de Stage+Zineb H'nPas encore d'évaluation

- Mini-Projet - INNOVATION ET CREATION DENTREPRISEDocument8 pagesMini-Projet - INNOVATION ET CREATION DENTREPRISEBOULANOUAR SarraPas encore d'évaluation

- Supply ChainDocument25 pagesSupply Chainmehdiana15100% (1)

- RECAPSS - Exemples de Sujets 2022-2023Document7 pagesRECAPSS - Exemples de Sujets 2022-202338014939Pas encore d'évaluation

- CH2 1Document6 pagesCH2 1Kaoutar AyyatePas encore d'évaluation

- Contrat de TravailDocument3 pagesContrat de Travailbleum100% (1)

- Quels Sont Les Objectifs Et Les Moyens de La Politique Monétaire ?Document4 pagesQuels Sont Les Objectifs Et Les Moyens de La Politique Monétaire ?Wiam AbdelbakiPas encore d'évaluation

- PGE InteractifDocument92 pagesPGE InteractifPauPas encore d'évaluation

- Les régimes juridiques du mobile money et du mobile banking dans la CEMACDocument10 pagesLes régimes juridiques du mobile money et du mobile banking dans la CEMACtimbeya1Pas encore d'évaluation

- Pr. Choujtani Khadija Cours D'analyse Financière S4Document124 pagesPr. Choujtani Khadija Cours D'analyse Financière S4Nouhaila BoubarradPas encore d'évaluation

- Influence Des Agences de Notation Sur Les Banques PDFDocument22 pagesInfluence Des Agences de Notation Sur Les Banques PDFOumaima BenhamedPas encore d'évaluation

- Devoir de Contrôle N°2 - Économie - Bac Economie & Gestion (2011-2012) Mme Tlili NahedDocument3 pagesDevoir de Contrôle N°2 - Économie - Bac Economie & Gestion (2011-2012) Mme Tlili NahedMohamed Ajroud100% (1)

- Comptabilite Financiere s2 TD Série 04Document2 pagesComptabilite Financiere s2 TD Série 04MedrouaPas encore d'évaluation

- Exercices OrganisationDocument2 pagesExercices OrganisationELAMRANIYOUSSEFPas encore d'évaluation

- TD1 - AE2 - 1. SA Et SB - Syllabus 2024 - EtudiantsDocument13 pagesTD1 - AE2 - 1. SA Et SB - Syllabus 2024 - Etudiantsmhdsmg007Pas encore d'évaluation

- Chapitre 1 Et Chapitre 2Document20 pagesChapitre 1 Et Chapitre 2Saaidi KhalidPas encore d'évaluation

- L'Essentiel de La Fonction RHDocument51 pagesL'Essentiel de La Fonction RHAdil LamPas encore d'évaluation

- TD N°2-2Document4 pagesTD N°2-2AichadjijiPas encore d'évaluation

- G50 ModelsDocument14 pagesG50 Modelslumière starPas encore d'évaluation