Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Réflexions Sur La Concentration Des Entreprises

Transféré par

Fiston0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

23 vues13 pagesTitre original

250719f3dd10b3fa4c8bbcab470dd7bb

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

23 vues13 pagesRéflexions Sur La Concentration Des Entreprises

Transféré par

FistonDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 13

RÉFLEXIONS

SUR LA CONCENTRATION

DES ENTREPRISES

L E phénomène connu et analysé par les économistes sous la

dénomination générique de concentration des entreprises sem-

ble avoir repris de nos jours, au moins en apparence et plus

spécialement dans notre pays, une notable importance. La grande

presse, sans parler des publications spécialisées, lui consacre ré-

gulièrement une partie de ses propos. L'opinion, souvent blâmée

pour son indifférence, ne lui est plus insensible : elle s'inquiète

parfois, cherche à saisir les motifs du mouvement, s'interroge, de

toute façon, sur ses effets probables. Les pouvoirs publics, long-

temps méfiants à l'égard d'un processus dont ils percevaient les

dangers plutôt que les avantages, semblent avoir, pour le moment,

inversé l'ordre de leurs préférences : ils jugent trop faibles, au

moins dans certains secteurs-clé de nos activités industrielles, les

dimensions actuelles des entreprises, même les plus importantes.

Aussi se préoccupent-ils d'encourager un mouvement qui ne leur

paraît pas pouvoir conserver une puissance suffisante, s'il demeu-

rait livré à ses propres forces. Ils ne manquent pas de moyens

pour y parvenir, depuis la simple action persuasive jusqu'au manie-

ment des multiples instruments dont dispose un gouvernement

dans un tel domaine : fiscalité, crédit, subventions, commandes

et fournitures, aménagement du milieu, aussi bien physique que

social, etc.

Les intéressés eux-mêmes ne se montrent pas hostiles, sous cer-

taines réserves, au renforcement de cette tendance au regroupe-

ment, pourvu qu'ils en comprennent les avantages et que soient

aménagées les transitions, notamment en ce qui touche les intérêts

LA REVUE N° 1 5 1

322 LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES

du personnel salarié. Les milieux patronaux ont été, il est vrai,

plus explicites que les syndicats ouvriers. Peut-être, pour une part,

l'acquiescement tacite de ces derniers s'explique-t-il par le fait que

l'accentuation du processus qualifié par certains auteurs de

« concentrationnaire » s'inscrit au total dans la ligne des pers-

pectives d'évolutions tracées par Marx et ses disciples. Il pour-

rait ainsi représenter une étape nécessaire dans l'acheminement

vers le changement jugé inéluctable du système économique, avec

ou sans révolution politique.

Quoiqu'il en soit personne en France ne semble avoir sérieu-

sement mis en doute certaines affirmations très nettement for-

mulées par les rédacteurs de notre Ve Plan de développement éco-

nomique et social sur l'insuffisance de la taille des entreprises,

au moins dans un certain nombre de branches présentées comme

spécialement importantes dans l'ensemble de l'économie de la na-

tion. Dans le rapport sur les directives générales données à l'agré-

ment du Parlement, on peut lire que « dans la plupart des grands

secteurs, l'industrie française est, même en proportion de la po-

pulation du pays, moins développée que celle des grands pays

industriels. De plus, elle n'apparaît ni assez spécialisée au niveau

des branches ni assez polyvalente au niveau des grandes entre-

prises. Ces faiblesses de structure paraissent en grande partie la

cause d'autres faiblesses constatées dans le domaine des moyens

financiers, de la recherche et des réseaux commerciaux ». Aussi

ces constatations conduisaient-elles les experts du Commissariat

général à proposer comme l'un des objectifs du Plan « la/Constitu-

tion ou le renforcement, lorsqu'ils existent déjà, d'un petit nombre

d'entreprises ou de groupes de taille internationale, capables d'af-

fronter les groupes étrangers dans les domaines où s'établit la

concurrence : autonomie technique, dimension des unités de pro-

duction et de commercialisation, polyvalence et équilibre entre

différentes clientèles et différents marchés géographiques, réserve

de puissance pour pouvoir riposter rapidement à la sortie d'un

nouveau produit, etc. Dans la plupart des grands secteurs de l'in-

dustrie (aluminium, sidérurgie, mécanique, construction électrique,

électronique, automobile, aéronautique, chimie, pharmacie, etc.)

le nombre de ces groupes devrait être très limité, souvent même

réduit à un ou deux. Pour accélérer cette mutation structurelle

présentée comme absolument prioritaire, une intervention par le

crédit était tout spécialement recommandée, dans le cadre du

Fonds de développement économique et social (F.D.E.S.).

La discussion a été reprise au cours d'un dialogue tout récem-

ment à l'initiative de la revue Entreprise, entre des représen-

tants de la haute administration et une dizaine de chefs d'entre-

LA CONCENTRATION DES E N T R E P R I S E S 323

prise. L'argument de l'insuffisance de la taille a été assorti par

les premiers de considérations relatives aux gaspillages qui décou-

lent de la multiplicité des bureaux d'études et de l'insuffisance

des moyens consacrés tant à la recherche qu'à la prospection com-

merciale par les firmes aux dimensions trop réduites. Ces faits

n'>ont pas été contestés par les industriels intéressés. Mais ces der-

niers ont répliqué aux critiques qui leur étaient adressées en met-

tant en cause la responsabilité des pouvoirs publics eux-mêmes.

Par peur du « monopole », ceux-ci n'hésiteraient pas à susciter

l'apparition de nouveaux concurrents, à favoriser les sous-enchères

ou même à s'adresser aux fournisseurs étrangers.

Quoiqu'il en soit de ces reproches réciproques, il apparaît donc

que la concentration de certaines activités, jusqu'alors considérées

comme trop dispersées, entre les mains d'un nombre réduit d'en-

treprises ou de groupes caractérisés par l'unité du pouvoir de dé-

cision et d'organisation, est considérée de part et d'autre comme

susceptible d'engendrer plusieurs effets avantageux. Nous ne ferons

qu'évoquer les considérations de pur prestige national. Sur le

plan strictement économique, cette concentration apparaît en pre-

mier lieu comme une condition du maintien de la croissance à des

taux relativement élevés, notamment par la recherche incessante

des perfectionnements techniques et leur mise en application ra-

pide dans les meilleures conditions de rentabilité. Elle devrait

permettre d'autre part d'atteindre le seuil « dimensionnel » en-

de£à duquel l'unité de production se trouve hors d'état, en raison

de l'insuffisance de ses moyens, d'affronter la concurrence inter-

nationale. Ce défaut de « compétitivité » ne présentait pas de

risques mortels tant qu'il était possible d'assurer aux producteurs

nationaux des avantages privilégiés sur le marché intérieur, par

le recours aux divers mécanismes de protection tarifaire, contin-

gentaire et autres. Mais cette période de vie plus ou moins facile

est sur le point de prendre fin. La réalisation complète du Marché

commun européen, qui vient d'être décidée pour le 1" juillet 1968,

rend dès maintenant nécessaire l'adoption de mesures de réorga-

nisation, partout où la capacité d'affrontement n'est pas encore

suffisante. Et comme la Communauté économique des Six sera

elle-même assez largement ouverte à la concurrence internationale,

quelle que puisse être l'issue des négociations en cours à Genève,

sous l'égide du G.A.T.T., à l'enseigne du « Kennedy round », il est

bien évident que les firmes françaises doivent se préparer à sou-

tenir, mieux encore à livrer des combats commerciaux particulière-

ment sévères. Il faut donc qu'elles se donnent la puisssance de

supporter les chocs et la capacité d'attaquer à leur tour. Quelle

est à cet égard la situation actuelle de la France? Pouvons-nous

324 LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES

prendre une vue exacte de notre retard ? Et s'il existe réellement,

que devons-nous faire pour le combler ?

En dépit des difficultés auxquelles se heurte le repérage des

entreprises ou groupes constitués en tant qu'unités relativement

autonomes, certains auteurs se sont récemment efforcés de pren-

dre une vue aussi précise que possible de la structure de nos acti-

vités productrices. Une tentative de classification selon leur taille

des entreprises fonctionnant dans notre pays vient d'être effec-

tuée par le professeur Sylvain Wickham pour l'année 1965. Elle

comporte quatre catégories à peu près cohérentes. Ses résultats

ont été commentés dans un ouvrage intitulé : Concentration et di-

mensions. Il s'en dégage les constatations suivantes : il existait en

France l'année passée approximativement 3 millions de très petites

entreprises, toutes personnelles, dont la moitié dans l'agriculture

et une forte partie du reste dans le commerce de détail ; 300 000 en-

treprises moyennes de type familial, pour la quasi-totalité ; 300

grandes entreprises, y compris certaines firmes non sociétaires,

des entreprises publiques et les filiales d'intérêts étrangers ; enfin

une vingtaine de groupes, soit privés, soit d'économie mixte, d'ap-

partenance juridique française et qui, seuls, auraient véritablement

possédé ce que notre collègue qualifie de « dimension inter-

nationale ».

Il semble, toujours selon la même source, qu'au cours des an-

nées récentes, l'importance en valeur ajoutée des très petites uni-

tés de production ait en général diminué plus rapidement que

leurs effectifs, mais que leur vitalité demeure très forte dans de

nombreuses activités nouvelles du secteur tertiaire, c'est-à-dire

principalement le commerce et la production des services. Ces ac-

tivités pourraient donc à long terme assurer une certaine stabilité

de l'importance relative de cette catégorie d'entreprises, quel que

soit le taux de la croissance de l'économie prise dans son ensemble.

Par contre, les moyennes entreprises paraissent avoir été les

plus touchées par l'évolution récente, tant dans leur nombre qu'en

ce qui concerne leur importance économique. Elles sont considé-

rées comme les plus menacées de contractions rapides, sous forme

d'absorptions ouvertes ou déguisées par les firmes les plus im-

portantes. Et ceci ne concerne pas seulement la France, mais bien

l'Europe occidentale tout entière.

Pour ce qui touche les branches d'activité industrielle, le même

auteur estime qu'aux environs de 1960, à l'ouverture du Marché

commun, la plupart d'entre elles se trouvaient affectées non seule-

ment de sous-concentration hypothétique par rapport à une dimen-

sion considérée comme théoriquement idéale, mais encore

d'une moindre concentration certaine, par référence aux niveaux

LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES 325

atteints dans les pays voisins, partenaires et concurrents, des

plus petits (Hollande) aux plus grands (Allemagne fédérale). Ces

propos corroborent des constatations déjà faites par un certain

nombre de spécialistes, sur la base de recensements officiels. Nous

empruntons à l'étude de Monsieur Pierre Maillet, publiée dans la

Revue d'économie politique, (n° de mars-avril 1965) les données

suivantes qui précisent une affirmation relative à la place relati-

vement modeste des « grandes » entreprises dans l'industrie fran-

çaise en 1959. A cette date, il n'y avait que 34 entreprises qui ac-

cusaient un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions (dont 16 seu-

lement dépassaient le milliard) et 2 902 dans les tranches supé-

rieures à 10 millions de francs. « Au niveau de toute l'industrie,

les entreprises dont le chiffre d'affaires était inférieur à 10 mil-

lions, assuraient 41 % du chiffre d'affaires total, celles comprises

entre 10 et 100 millions 22 % et celles au-dessus de 100 millions

31 % ».

Les entreprises dépassant le milliard de chiffre d'affaires ne

se trouvaient que dans sept secteurs seulement : quatre secteurs

énergétiques (électricité, gaz, pétrole, charbon) et trois secteurs

des métaux : sidérurgie, métalurgie générale et automobile. L'au-

teur souligne la part modique des grosses tranches dans l'indus-

trie chimique, situation à laquelle il a depuis lors été porté re-

mède au moins partiel par la réalisation d'un certain nombre de

regroupements, plus ou moins sollicités par les pouvoirs publics.

Dans la branche du bâtiment, il ne se trouvait pas d'entreprises

accusant un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de francs.

Mais ici il ne semble pas que des progrès appréciables aient pu

être enregistrés depuis six ans. Peut-être une telle structure expli-

que-t-elle, au moins pour partie, la cherté relative de la construc-

tion immobilière dans notre pays : à qualité égale, l'écart est au

moins de 30 à 40 % par rapport à nos partenaires de la Communau-

té européenne. On ne peut qu'être frappé en tout cas par les insuffi-

sances manifestes d'une activité demeurée à bien des égards très

retardataire. C'est ainsi qu'en 1963, toujours selon M. Wickham,

la population des entreprises du bâtiment en France se répartissait

entre 207 000 très petites entreprises n'employant pas plus de 5 sa-

lariés (dont la moitié d'artisans individuels ou familiaux), 25 000

petites et moyennes entreprises occupant de 6 à 200 salariés et

environ 600 grandes entreprises qui occupaient plus de 200 sala-

riés, réalisaient les trois-quarts du gros œuvre des constructions

neuves, mais avec une participation très faible au second œuvre.

Il n'existait pratiquement aucun très grand groupe de la taille

vraiment « internationale ».

Il ii'est pas dans notre intention de nous étendre ici sur les

326 LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES

causes de cet état de choses. Celui-ci est pour partie l'héritage de

trois-quarts de siècle de protectionnisme délibéré. Il est aussi le

fruit de cinquante années d'inflation quasi-continue, qui ont bou-

leversé l'ordre normal des rapports de prix et de revenus ainsi

que les relations entre les diverses catégories de participants à

l'activité économique. De nombreuses affaires ont ainsi pu survivre

dans une ambiance d'illusoire quiétude et échapper à de doulou-

reuses mais nécessaires réformes de structure en transformant

plus ou moins inconsciemment leurs capitaux en revenus et en

s'appropriant les fruits de« l'euthanasie des rentiers », selon la

formule célèbre de J.-M. Keynes.

Sylvain Wickham souligne encore les méfaits de la réglemen-

tation et de la fiscalité qui, « inspirées par un égalitarisme écono-

miquement prudent, s'attachaient explicitement, de diverses ma-

nières, à pénaliser les plus grandes firmes pour compenser le désa-

vantage naturel et la faiblesse des plus petites ». On s'explique

ainsi qu'aucun groupe français n'ait figuré, jusqu'à une date toute

récente, parmi les quinze plus grandes formations industrielles

d'appartenance européenne et de dimension internationale compa-

rable, non point certes à celle des géants américains, mais, du

moins, à celle d'un assez grand nombre de firmes du nouveau

monde. Quant aux grands établissements de production, définis

par le critère d'un emploi minimum de 1 000 travailleurs, ils n'ont

cessé d'apparaître « dans la quasi-totalité des branches et relati-

vement à l'industrie nationale nettement plus rares en France que

dans les pays voisins ».

On peut certes discuter sur la validité des critères qui permet-

tent de définir la dimension « mondiale » ou simplement « euro-

péenne » des grandes entreprises. Il existe bien des façons de

jauger la taille d'une firme, qu'il s'agisse de la capacité potentielle

de production, du chiffre d'affaires annuel ou simplement de la

valeur ajoutée, du nombre des collaborateurs et plus précisément

des salariés, de l'importance des capitaux engagés, de l'ampleur des

bénéfices, bruts ou nets, ou encore de la valeur globale de l'affaire,

telle qu'on peut la dégager de la confrontation des divers postes

de son bilan. Il n'est d'ailleurs pas démontré que l'accroissement

de telle ou telle de ces dimensions, considéré comme un indice

pleinement valable de concentration de la production, s'accom-

pagne nécessairement d'un renforcement du pouvoir économique,

c'est-à-dire de la capacité pour l'entrepreneur de dicter ses volon-

tés au milieu sur lequel il opère. Nous reviendrons sur la ques-

tion. Et la réciproque est tout aussi vraie : la concentration réelle

des pouvoirs, c'est-à-dire des possibilités d'action, ne passe pas

nécessairement par l'augmentation apparente des dimensions des

LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES 327

entreprises. Or c'est elle qui compte, bien plus que l'importance

purement matérielle ou pécuniaire des opérations de production

et de vente.

Dans la lutte plus ou moins concurrentielle pour la conquête

des marchés, il importe que l'unité autonome d'opération (de pro-

duction ou de vente) puisse se donner approximativement les di-

mensions les plus favorables à la réalisation des prix de revient

unitaires moyens les plus faibles. C'est là un problème bien connu

des théoriciens comme des praticiens de l'économie de l'entreprise

et qui consiste à dégager avec autant de précision que possible la

position de rendement optimum. Sur le graphique qui exprime les

variations du coût de production moyen en fonction du nombre

des unités produites, cette position correspond au point le plus

bas de la classique courbe en U de ce coût, du moins dans une

situation de concurrence supposée pure et parfaite. Certes la réa-

lité n'est pas aussi simple qu'il peut sembler au premier abord :

les possibilités d'action de la firme ne sont jamais absolues ; la

situation du marché n'est jamais parfaitement concurrentielle ; la

symétrie des deux parties de la courbe du prix de revient par rap-

port à son point le plus bas n'est pour ainsi dire jamais vérifiée.

La remontée des coûts unitaires moyens avec l'accroissement des

quantités produites au-delà du point de rendement optimum n'est

en général pas aussi forte que la descente, lorsque la firme ma-

nœuvre dans la zone de production inférieure à ce point. Souvent

ce point n'est que théorique. Dans la pratique, il s'agit plutôt d'une

sorte d'intervalle plus ou moins large et sur toute l'étendue duquel

le coût unitaire moyen demeure sensiblement constant. Tels sont

les éléments très schématiquement résumés du fameux problème

dit des économies d'échelle, de taille ou de dimension, du moins

si on le considère au niveau des entreprises dotées d'une certaine

autonomie d'action. On doit encore ajouter que l'évolution des

techniques remet constamment en cause les données de ce pro-

blème.

Il est d'autre part bien connu que ce point ou cette zone de ren-

dement optimum ne correspond pas à des dimensions compara-

bles d'une branche de production à une autre. Il a été longtemps

considéré qu'une activité de nature industrielle autoriserait ou

même exigerait une taille importante (certains auteurs laissant

même supposer que l'optimum n'aurait point de limites !) alors que

le commerce, au moins pour le détail et surtout l'agriculture im-

poseraient des dimensions relativement restreintes, au-delà des

quelles entrerait en jeu la célèbre loi des rendements décroissants.

On reconnaît aujourd'hui qu'il s'agit là de simplifications au carac-

tère beaucoup trop théorique. Ce sont à la fois les données de la

328 LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES

technique et les caractéristiques du marché qui commandent

l'agencement, en quantité et qualité déterminées par l'entrepreneur

responsable, de tous les facteurs nécessaires à l'accomplissement de

l'œuvre de production, y compris les facultés d'organisation et de

direction. Il est exact que dans une économie libre de marché, en

dépit de toutes les imperfections possibles, le jeu des initiatives

inspirées par la recherche rationnelle du profit et limitées par le

souci des risques assumés conduit à des dimensions plus impor-

tantes dans certaines industries que dans d'autres et peut aussi

expliquer la coexistence, pacifique ou non, de firmes de dimen-

sions très différentes dans la même branche d'activité. Une re-

marque similaire pourrait être présentée pour certaines formes de

l'activité purement commerciale. Elle expliquerait la variété, sou-

vent très accusée, des tailles respectives des affaires de pur négoce.

En un mot, le concept d'entreprise représentative-type, tel qu'il a

été élaboré par l'illustre économiste britannique Alfred Marshall

ne fournirait de la vie des affaires, si diverse et fluctuante, qu'une

image des plus approximatives.

Le cas de l'agriculture appelle aussi quelques commentaires.

Cette branche de l'activité, qui n'est ni toujours ni exclusivement

productrice, contrairement à ce qu'affirmaient nos physiocrates,

présente des caractères qui justifient assez bien, la modestie des

dimensions pour les exploitations de rendement optimum à la

fois en ce qui touche l'étendue des superficies mises en action,

l'importance du personnel salarié, au moins de façon permanente,

le volume des capitaux engagés et le montant du chiffre d'affaires

réalisé. Toutefois les choses n'apparaissent plus aussi simples

qu'on l'avait cru pendant longtemps. Certaines formes d'opération,

notamment en ce qui concerne la culture en grand des céréales ou

l'élevage et ses activités connexes, incitent aujourd'hui à l'agran-

dissement des exploitations rurales, c'est-à-dire, dans un pays

comme le nôtre, à un regroupement impliquant nécessairement

une réduction du nombre des entreprises apparemment autono-

mes. Le problème est d'une très grande complexité, puisqu'il met

en cause les régimes de propriété foncière et les statuts d'exploi-

tation, sans compter ses très importantes implications sociales.

On voudra bien nous excuser de ne pas insister davantage.

Dans l'ensemble, il apparaît donc que sur le plan strictement

économique, où prédominent les seules préoccupations de produc-

tivité — et donc abstraction faite de toutes les raisons que l'on

peut avoir de ne pas céder aux seuls impératifs du rendement —

la logique des choses implique, dans un pays comme le nôtre, de-

vant les exigences des techniques nouvelles et les pressions ren-

forcées de la compétition internationale, surtout dans le cadre de

LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES 329

la Communauté européenne, un certain renforcement de la ten-

dance à la concentration des entreprises.

Il va de soi que dans une économie de marché la réalisation

pratique de ce réaménagement des structures d'activité résulte

avant tout des initiatives librement assumées par les agents res-

ponsables du sort des entreprises elles-mêmes. Celles-ci naissent,

se développent, avancent et reculent, voire disparaissent, comme

conséquence des décisions prises par ces agents, sous l'impulsion

des divers mobiles auxquels obéit leur action. Et il est conforme

à la logique du système qu'il en soit ainsi. La poursuite du « proces-

sus concentrationnaire » n'est donc effective que si elle est jugée

avantageuse par ceux qui ont à se prononcer sur les diverses

options déterminatrices de la taille des entreprises déjà existantes

ou à créer.

Les modalités technico-juridiques de ce processus sont suffi-

samment connues pour que nous n'ayons pas à y insister longue-

ment. Il peut s'agir de la création pure et simple d'une firme nou-

velle, de dimensions nettement supérieures à celles des unités en

fonctionnement et destinée, si les espoirs de ses promoteurs se

trouvent confirmés, à conquérir une partie au moins de leur

clientèle, tout en attirant à elle le plus clair des commandes

supplémentaires dégagées par la croissance générale de l'écono-

mie. Il peut s'agir aussi de l'agrandissement autonome d'une

firme déjà établie, avec spécialisation renforcée ou, au contraire.

diversification de ses activités, selon les cas. La terminologie éco-

nomique la plus couramment acceptée fait état de concentration

proprement dite dans le premier cas et d'intégration dans le se-

cond, pourvu, du moins, que les opérations groupées sous une

direction unique constituent une suite techniquement enchaînée,

pouvant aller de l'extraction de la matière première (intégration

vers l'amont) jusqu'à la fabrication, le transport et la vente du

produit fini (intégration vers l'aval). II peut s'agir d'un regroupe-

ment plus ou moins lâche ou, au contraire, resserré entre deux

ou plusieurs firmes jusqu'alors indépendantes les unes des autres.

Les modalités varient du simple accord sur certains points parti-

culiers jusqu'à la fusion plus ou moins complète, en passant par

toutes les étapes possibles de l'amalgamation, tant technique que

financière. L'opposition trop académique entre les cartels et les

trusts ne correspond qu'à l'une des faces seulement d'une réalité

autrement complexe. Il peut même arriver qu'une fusion, réalisée

elle-même par voie d'accord ou d'absorption, constitue la phase

préliminaire d'une scission ultérieure.

Deux ou plusieurs entreprises, de taille déjà importante, peu-

vent également s'entendre pour réaliser en commun une opération

330 LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES

d'une nature bien déterminée, impliquant la mise en œuvre de

moyens importants, mais sans qu'il soit nécessaire de pousser plus

loin la mise en commun des intérêts. Il y a là ce que la langue

anglaise dénomme joint venture et qu'une traduction libre pour-

rait exprimer par le vocable de « réalisation spéciale combinée ».

Les techniques juridiques de mise en œuvre de ces combinaisons

d'intérêts sont naturellement des plus variées. Elles sont offertes

par la législation des sociétés et le droit des obligations.

Mais on sait que les modalités d'intervention de l'Etat ne se

bornent plus, dans le monde où nous vivons, au seul aménagement

des codes, civil ou commercial. Les pouvoirs publics ont entre

leurs mains des instruments auxquels nous avons déjà fait réfé-

rence et dont on souhaite qu'ils fassent un usage conforme à

la doctrine qui inspire leur action. Nous avons déjà vu que, sur

cette question de la concentration des activités, leur position avait

varié, au moins dans notre pays. Il fut un temps où ils se mon-

traient surtout sensibles à la sauvegarde des intérêts des « petits ».

André Siegfried avait lumineusement scruté, voici quelques décen-

nies, cette philosophie économique si caractéristique de notre

troisième République. Aujourd'hui les préoccupations de grandeur

n'épargnent pas la taille des entreprises elles-mêmes. Ainsi s'ex-

plique, par exemple, le vote par le Parlement, en juillet de l'année

dernière, d'un certain nombre de dispositions de caractère fiscal,

ayant pour but de lever un certain nombre d'obstacles à la fusion

des entreprises. Nous ne saurions en entreprendre l'analyse à cette

place. Il nous suffira de dire, qu'elles sont encore jugées, par la

plupart des intéressés, trop modestes eu égard au but recherché.

Néanmoins, au rythme annuel de plusieurs centaines de fusions

et d'accords des types les plus divers, le « processus concentra-

tionnaire » continue à se manifester dans notre économie.

Jusqu'où peut-on penser que le mouvement se poursuivra ? Le

nombre des unités autonomes est-il appelé à se réduire progrès-

sivement dans toutes les branches d'activité ? Existe-t-il des li-

mites naturelles à cette mutation des structures ? Et comment

dissocier ses avantages espérés de ses dangers possibles ?

Nous ne pensons pas que la concentration des activités, dans la

mesure où elle est le résultat de l'action de facteurs économiques

purement rationnels, c'est-à-dire du jeu des « effets de dimension »,

puisse présenter un caractère absolument général. Elle ne nous

semble pas devoir conduire, à la limite, sauf dans quelques cas très

exceptionnels à la firme monopolistique ou, si l'on préfère, à

l'unicité des prérogatives de décision. Il serait excessif et contraire

aux enseignements de l'expérience d'assurer ou d'espérer qu'il

existe une sorte de loi fatale de concentration progressive des acti-

LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES 331

vités ou des pouvoirs, accompagnée d'une extension quasi-illimitée

de la proportion des salariés dans l'ensemble de la population

active du pays (ni, à plus forte raison, d'une augmentation du nom-

bre des « prolétaires » et d'une aggravation de la paupérisation).

Voici plusieurs dizaines d'années qu'un économiste français au-

jourd'hui trop oublié, Maurice Bourguin, avait apporté aux théo-

ries de Marx dans ce domaine une réfutation à laquelle l'ensei-

gnement ultérieur des faits a conféré plus de vérifications que de

démentis. Sauf exceptions assez rares — répétons-nous — il existe

des limites naturelles au gigantisme, qu'il soit industriel, commer-

cial ou financier. On s'explique ainsi qu'aux Etats-Unis, par exem-

ple, la proportion du nombre des entreprises de moyenne et

petite dimensions, calculée tant par rapport au chiffre total des

firmes autonomes que par référence à une donnée d'ordre démo-

graphique, telle que le nombre total des habitants ou celui de la

population réputée active ait pu, non pas diminuer, mais bien s'ac-

croître au cours des années récentes. En d'autres termes il naît

davantage d'entreprises qu'il n'en disparaît dans le pays économi-

quement le plus évolué de notre planète et le taux d'accroissement

du nombre dés firmes y est supérieur à celui de la population

humaine. Ce, phénomène a été fort bien mis en lumière par un

auteur français, M. Octave Gélinier dans deux ouvrages récents de

grand intérêt. Il faut lui savoir gré d'avoir su parfaitement distin-

guer la dimension pure de la bonne gestion et d'avoir souligné

ce qu'il peut y avoir d'abusif dans l'assimilation de la dimension

en soi avec la puissance concurrentielle. Il convient d'y insister :

Ce n'est pas la dimension qui crée cette capacité, mais bien la com-

pétitivité qui dicte la dimension la mieux adaptée à son exercice

efficace.

Dans ces conditions, on peut se demander jusqu'où il est ad-

missible de pousser ces incitations et interventions, tant gouver-

nementales qu'administratives, visant au redressement des struc-

tures d'activité. Après avoir trop longtemps accumulé les obstacles

à i'extension des dimensions, sous prétexte d'éviter que « les

gros ne mangent les petits », il n'est pas impossible que l'on en

vienne à verser d'un excès dans l'autre et à dépasser ce qu'im-

posent les exigences de la stricte rationalité économique. A vrai

dire on souhaiterait que l'Etat s'efforçât d'observer une sorte de

neutralité en cette affaire. Ce n'est pas à lui à décider quelle doit

être la taille-standard des entreprises, dans une économie libre de

marché. Il appartient aux promoteurs, aux innovateurs, aux colla-

borateurs les plus divers, à tous ceux qui risquent leurs capitaux

comme leurs emplois de se prononcer sur les décisions à prendre

en vue de situer l'entreprise dans la zone de rendement optimum.

332 LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES

Il peut se faire que le jeu des rendements croissants finisse par

conduire à des dimensions importantes et, parfois, par engendrer

des formations de type mono ou oligopoloïde. Une telle situation

n'est pas sans offrir certains dangers, encore que l'on ait tendance

à les exagérer. Mais, elle présente aussi des avantages. Ce sont

ceux qui ont été notamment soulignés, avec une grande vigueur,

voici environ un quart de siècle, par le grand économiste austro-

américain Joseph Schumpeter. La logique des choses voudrait

que l'on s'efforçât de conserver ces avantages tout en éliminant

les inconvénients. Il est peu vraisemblable que l'on y parvienne

tout à fait. Mais c'est bien là ce à quoi devrait tendre une action

politique ayant pour but, non pas de rendre la concurrence obliga-

toire là où les exigences de la technique rendent son jeu impossi-

ble, mais de soumettre à contrôle — et surtout à publicité — les

agissements des monopoles inéluctables.

A vrai dire, dans toute cette affaire, le véritable danger réside

dans la rigidité, la sclérose des structures, ainsi que l'avaient par-

faitement montré chez nous, voici quelques années, les auteurs d'un

document officiel connu sous le nom de rapport Rueff-Armand

et dont la plupart des recommandations n'ont malheureusement

rien perdu de leur actualité. Ce n'est pas le monopole ou l'oligo-

pole qui constitue en soi un mal économique. Le véritable obstacle

à la croissance et à la réalisation des structures compétitives, pour

parler comme M. Gélinier, réside, selon nous, dans les difficultés

d'accès à l'exercice d'une activité qui s'avère avantageuse, parce

qu'elle répond aux besoins solvables exprimés par les consomma-

teurs. Le pire des fléaux, réside dans la fermeture de l'accès à la

profession, le numerus clausus, expression malthusienne de l'esprit

de caste et du souci de s'assurer une « vie bien tranquille ». C'est

en cela, au dire de sir John Hicks, que résiderait le fruit le plus

clair et le plus communément recherché du monopole. Mais, il

faut bien voir que ceci ne demeure excès que dans la mesure où

le monopole lui-même est exclusif de toute concurrence éventuelle,

ce que la terminologie économique exprime en disant qu'il n'est

pas « pliopolistique ». Dans le cas contraire, l'éventualité de la sur-

venance d'un concurrent demeure le frein le plus efficace aux

tentations de la firme unique comme à celles que possède encore

un groupe réduit d'opérateurs (oligopole, s'il s'agit de vendre —

oligoprone, s'il s'agit d'acheter).

Les considérations qui précèdent ne sont nullement dictées par

le désir de considérer comme inutiles ou dangereuses dés mesures

de contrôle adoptées dans la plupart des pays du monde, et dans

le nôtre en particulier, en vue de prévenir les abus possibles des

détenteurs du pouvoir économique. On pourrait même se deman-

LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES 333

der si la timidité de notre administration en la matière n'est pas

quelque peu excessive. Sur le plan européen, on sait que des dis-

positions fort complexes ont été insérées dans le texte du Traité

de Rome et que les intentions des autorités de la Communauté

économique des Six ont fait récemment l'objet de mises au point

officielles. Il est d'ailleurs fort possible — et au demeurant souhai-

table — puisque la chose est également prévue par la charte du

Marché commun, quoiqu'en termes, il est vrai, assez vagues, que

l'on s'achemine dans les temps à venir vers l'adoption d'une légis-

lation commune permettant la formation de sociétés commerciales

de statut européen. Pour l'heure, force est de reconnaître que le

renforcement des dimensions des entreprises nationales s'est sur-

tout opéré avec l'aide de capitaux venus d'outre-Atlantique et que

l'accession à la dimension considérée comme « européenne » n'a

été possible que par l'emprunt de la voie américaine, dans le do-

maine des techniques aussi bien que dans celui de la finance. Mais

il ne s'agit peut-être là que d'une phase transitoire de l'expérience

en cours. Dans ce domaine comme dans bien d'autres, il n'y a

pas de raison de penser que la construction de l'unité européenne

puisse impliquer une sorte de volonté d'isolement, par rapport

aux concours en provenance du nouveau monde. Mais la question

des investissements américains en Europe, qui dépassent sans

doute à l'heure actuelle ceux de l'Europe aux Etats-Unis, soulève

des problèmes trop nombreux et trop importants pour que nous

puissions l'examiner ici dans toute sa complexité. Notre référence

n'a pas d'autre but que de signaler qu'elle n'est pas sans relations

avec l'objet principal de notre étude.

Résumons-nous donc. La concentration des entreprises est l'une

des manières, parmi bien d'autres, d'opérer cette régénérescence

permanente que postule la croissance soutenue et régulière de

l'économie française, au moment où celle-ci est en voie d'être in-

tégrée dans une formation supernationale de dimensions beaucoup

plus larges. Intégration et croissance constituent un processus

continu de destructions créatrices ou, mieux encore, pour repren-

dre une expression familière du regretté sociologue Gurvitch, une

suite ininterrompue de déstructurations et de restructurations. Il y

a place dans un tel processus pour une très grande diversité de

situations et de solutions. Notre souci principal doit donc viser à

la réalisation du maximum de souplesse, afin de faciliter les réa-

daptations inéluctables. C'est en ce sens que devrait être orientée

une action politique destinée à assurer la sauvegarde des libertés

économiques fondamentales.

GASTON LEDUC

Vous aimerez peut-être aussi

- Stratégie D'entreprises - Nouvelles Contraintes Et Nouveaux EnjeuxDocument268 pagesStratégie D'entreprises - Nouvelles Contraintes Et Nouveaux EnjeuxCaroline BaillezPas encore d'évaluation

- Corrigé BTS Economie Droit 2013Document4 pagesCorrigé BTS Economie Droit 2013C PPas encore d'évaluation

- Audit AchatDocument52 pagesAudit Achatsalina087100% (19)

- Coulibaly Blazy Def Ail Lances Causes DDocument27 pagesCoulibaly Blazy Def Ail Lances Causes DSami KafiPas encore d'évaluation

- Chapitre 7 - Entreprise Et OrganisationDocument19 pagesChapitre 7 - Entreprise Et OrganisationjhnipmfsPas encore d'évaluation

- Les Cinq Forces de Porter Sur Le Marché de La Presse - BlogDocument5 pagesLes Cinq Forces de Porter Sur Le Marché de La Presse - Blogbinoushfaye658Pas encore d'évaluation

- Nobel Lecture FR 30 Mars 2015 Partenaires IdeiDocument21 pagesNobel Lecture FR 30 Mars 2015 Partenaires IdeiFanirisoa RakotomalalaPas encore d'évaluation

- IndusDocument12 pagesIndusbeyajudith48Pas encore d'évaluation

- La FailliteDocument20 pagesLa FaillitekadPas encore d'évaluation

- 910 Economie Et Commerce International Quelques Fausses Verites Pascal LamyDocument25 pages910 Economie Et Commerce International Quelques Fausses Verites Pascal LamychaimadichaPas encore d'évaluation

- I 0843Document620 pagesI 0843L'Usine NouvellePas encore d'évaluation

- JC Duhamel - Financement PME Et MIC - Online VersionDocument20 pagesJC Duhamel - Financement PME Et MIC - Online VersionOutahmidit DouniaPas encore d'évaluation

- Envoping, Interagir Avec L'environnement Opérationnel Au Temps Des Régulateurs: Une Approche Nouvelle Des Corporate Affairs Et De La CommunicationD'EverandEnvoping, Interagir Avec L'environnement Opérationnel Au Temps Des Régulateurs: Une Approche Nouvelle Des Corporate Affairs Et De La CommunicationPas encore d'évaluation

- Nadine Levratto, Les PME. Définition, Rôle Économique Et Politiques Publiques, Bruxelles, de Boeck Université, 2009, 191 P.Document5 pagesNadine Levratto, Les PME. Définition, Rôle Économique Et Politiques Publiques, Bruxelles, de Boeck Université, 2009, 191 P.Sanae ElamraouiPas encore d'évaluation

- Reindustrialisation SamuelGrimaud-3Document8 pagesReindustrialisation SamuelGrimaud-3mtanguy.cesaPas encore d'évaluation

- Management Et ImpartitionDocument14 pagesManagement Et ImpartitionDjoufackPas encore d'évaluation

- G3 - TD GDFDocument16 pagesG3 - TD GDFSophie Mohammed-ChérifPas encore d'évaluation

- Audit AchatDocument50 pagesAudit AchatGondwanais LamdaPas encore d'évaluation

- Entreprises stratégiques nationales et modèles économiques européensD'EverandEntreprises stratégiques nationales et modèles économiques européensPas encore d'évaluation

- Les Multinationales Définissent-Elles Les Règles de La MdsatDocument11 pagesLes Multinationales Définissent-Elles Les Règles de La Mdsatnada333Pas encore d'évaluation

- GeorgievaDocument2 pagesGeorgievaLivia JoycePas encore d'évaluation

- Questions e - CoDocument10 pagesQuestions e - Comalone GobinaPas encore d'évaluation

- Partenariat Public-PriveDocument17 pagesPartenariat Public-PriveNathan FowlerPas encore d'évaluation

- La Normalisation CoptableDocument220 pagesLa Normalisation CoptableIvan NGOMO NANGPas encore d'évaluation

- Emmanuel Combe - Le Low Cost, Une Révolution Économique Et DémocratiqueDocument56 pagesEmmanuel Combe - Le Low Cost, Une Révolution Économique Et DémocratiqueFondapolPas encore d'évaluation

- Le Rôle de La Concentration Des Entreprises Dans Le Développement Depuis Le Milieu Du XIXè SiècleDocument5 pagesLe Rôle de La Concentration Des Entreprises Dans Le Développement Depuis Le Milieu Du XIXè SiècleAbderrahim ChalfaouatPas encore d'évaluation

- Uk ElectricityDocument167 pagesUk ElectricityValeriu IvanPas encore d'évaluation

- Développement de La PME - Atouts Et Contraintes PDFDocument8 pagesDéveloppement de La PME - Atouts Et Contraintes PDFMoumou WahranPas encore d'évaluation

- Correction TDconcurrenceDocument3 pagesCorrection TDconcurrenceTDdocumentsPas encore d'évaluation

- Les Pôles de CompétitivitéDocument2 pagesLes Pôles de CompétitivitébenbellaPas encore d'évaluation

- Les Grandes Organisations: Mythes Et Tabous: Pierre Le FrançoisDocument5 pagesLes Grandes Organisations: Mythes Et Tabous: Pierre Le FrançoisLouis-Pierre LepagePas encore d'évaluation

- L'Officiel 2023 des Fintech françaises - Édition augmentéeD'EverandL'Officiel 2023 des Fintech françaises - Édition augmentéePas encore d'évaluation

- ExtraitDocument8 pagesExtraitstevis wasingyaPas encore d'évaluation

- 14 Intelligence EconomiqueDocument4 pages14 Intelligence EconomiqueRakoto KantoPas encore d'évaluation

- BacPro SUJET EntrainementModule3-DelocalExternalDocument7 pagesBacPro SUJET EntrainementModule3-DelocalExternalromane.sitterPas encore d'évaluation

- Rapport Notat / Sénard - L'entreprise, Objet D'intérêt CollectifDocument123 pagesRapport Notat / Sénard - L'entreprise, Objet D'intérêt CollectifPierre LelievrePas encore d'évaluation

- Corrige BTSAG Economie Generale Et Economie D Entreprise 2013Document4 pagesCorrige BTSAG Economie Generale Et Economie D Entreprise 2013Lucas ChabanolPas encore d'évaluation

- Ces personnalités qui fabriquent l'assurance de demain !D'EverandCes personnalités qui fabriquent l'assurance de demain !Pas encore d'évaluation

- Optimisation Fiscale Et Mondialisation Des Circuits FnanciersDocument23 pagesOptimisation Fiscale Et Mondialisation Des Circuits Fnancierszouhair rafikPas encore d'évaluation

- Article 2Document20 pagesArticle 2said kabbachPas encore d'évaluation

- Type Des TrategiesDocument40 pagesType Des TrategiesdinoPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 La Diversite Des EntreprisesDocument13 pagesChapitre 2 La Diversite Des EntreprisesCarlos KUGBLENUPas encore d'évaluation

- These 1Document171 pagesThese 1noun1975Pas encore d'évaluation

- Cahier 2 v8 Derniere Version Version EcmDocument148 pagesCahier 2 v8 Derniere Version Version EcmjojoPas encore d'évaluation

- Etude de Cas STZ 3Document17 pagesEtude de Cas STZ 3chaima sakhriPas encore d'évaluation

- La Théorie de La ConcurrenceDocument7 pagesLa Théorie de La Concurrenceabdessamad abdouPas encore d'évaluation

- Les 5 forces de Porter: Comprendre les sources des avantages concurrentielsD'EverandLes 5 forces de Porter: Comprendre les sources des avantages concurrentielsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Stratégies Fiscales InternationalesDocument473 pagesStratégies Fiscales InternationalesJean SayPas encore d'évaluation

- ProQuestDocuments 2015-08-05Document10 pagesProQuestDocuments 2015-08-05domitiooPas encore d'évaluation

- ConclusionDocument28 pagesConclusionAnassou soltanPas encore d'évaluation

- La Rse Apres Volkswagen RFG ADocument7 pagesLa Rse Apres Volkswagen RFG Asabri slimaniPas encore d'évaluation

- Qu'est Ce Que La Mondialisation, Charles-Albert Michalet - Fiche de LectureDocument12 pagesQu'est Ce Que La Mondialisation, Charles-Albert Michalet - Fiche de LecturejoePas encore d'évaluation

- Les Fondements de La Specifite de La Pme: Les Déséconomies D'échelle, de Champ Et D'expérienceDocument3 pagesLes Fondements de La Specifite de La Pme: Les Déséconomies D'échelle, de Champ Et D'expérienceHassan KhPas encore d'évaluation

- Revue N°16.1990Document120 pagesRevue N°16.1990Vida la VidaPas encore d'évaluation

- La Notion D'abus Dans Les Groupes de SociétésDocument142 pagesLa Notion D'abus Dans Les Groupes de Sociétésnadia somraniPas encore d'évaluation

- 03 ES532-33 Demmou-Et-Al FRDocument18 pages03 ES532-33 Demmou-Et-Al FRSoukaina AzPas encore d'évaluation

- Droit International Humanitaire (Dih) : de Quoi Parle T - On?Document203 pagesDroit International Humanitaire (Dih) : de Quoi Parle T - On?FistonPas encore d'évaluation

- La Loi 18 027 Organique de La BCCDocument18 pagesLa Loi 18 027 Organique de La BCCFistonPas encore d'évaluation

- Essai Sur L'action PubliqueDocument755 pagesEssai Sur L'action PubliqueFistonPas encore d'évaluation

- La CybercriminalitéDocument258 pagesLa CybercriminalitéNomenjanahary michelet MandaPas encore d'évaluation

- Aqua ProbioDocument3 pagesAqua ProbioFistonPas encore d'évaluation

- Introduction Au Droit OhadaDocument40 pagesIntroduction Au Droit OhadaFistonPas encore d'évaluation

- Histoire Du Behaviorisme (5 Pages - 71 Ko)Document5 pagesHistoire Du Behaviorisme (5 Pages - 71 Ko)FistonPas encore d'évaluation

- Services Prives de PlacementDocument6 pagesServices Prives de PlacementPeter KatayPas encore d'évaluation

- Manuel Qualite: Indice: LDocument23 pagesManuel Qualite: Indice: LDufrey TVPas encore d'évaluation

- Analyse de L'étude de Cas: CRM Soft ComputingDocument4 pagesAnalyse de L'étude de Cas: CRM Soft Computingadam enPas encore d'évaluation

- Soc Coop Approvisionnement BT 2 Rue Des Moissons 51110 CAUREL Lazar Amine 7 Rue de Louvois 51100 REIMSDocument3 pagesSoc Coop Approvisionnement BT 2 Rue Des Moissons 51110 CAUREL Lazar Amine 7 Rue de Louvois 51100 REIMSaminePas encore d'évaluation

- Lettre IRMC 8Document24 pagesLettre IRMC 8mc_krisPas encore d'évaluation

- Méthode Du Cours de ClôtureDocument7 pagesMéthode Du Cours de ClôtureBassma AzarhounPas encore d'évaluation

- Code EthiqueDocument15 pagesCode EthiquejulienbagnolPas encore d'évaluation

- InvoiceDocument1 pageInvoiceaimanPas encore d'évaluation

- CV Rania MaghraouiDocument1 pageCV Rania MaghraouiGR GARMANIPas encore d'évaluation

- Calendrier I-O-FDocument13 pagesCalendrier I-O-FKadiatou DjeffagaPas encore d'évaluation

- New Mailing FRDocument2 pagesNew Mailing FRaliPas encore d'évaluation

- Importance de La Gestion de TresorerieDocument89 pagesImportance de La Gestion de Tresorerielauditeur financierPas encore d'évaluation

- Guide Stage Ingénieur D'étudesDocument44 pagesGuide Stage Ingénieur D'étudesAdnane El mohalhilPas encore d'évaluation

- Avant ProposDocument26 pagesAvant ProposYassine YassinePas encore d'évaluation

- Sujet Corrige Decf Uv4 2006Document26 pagesSujet Corrige Decf Uv4 2006Chàhiid SimoPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 PDFDocument5 pagesChapitre 3 PDFkane maguettePas encore d'évaluation

- GRH LF S5 2019-20Document49 pagesGRH LF S5 2019-20عبداللهبنزنوPas encore d'évaluation

- Devis DE8578Document1 pageDevis DE8578davy duhaupasPas encore d'évaluation

- Diagnostic Des Ressources Humaines Et Budgétisation D'effectif Et de La Masse SalarialeDocument61 pagesDiagnostic Des Ressources Humaines Et Budgétisation D'effectif Et de La Masse SalarialeImane ZouhouredinePas encore d'évaluation

- Les Indicateurs de PerformanceDocument19 pagesLes Indicateurs de PerformanceJacques EZAMAPas encore d'évaluation

- Cours Fiscalité TVA PDFDocument21 pagesCours Fiscalité TVA PDFelkhatibi toufikPas encore d'évaluation

- TD N°2Document3 pagesTD N°2Zeineb Handous67% (3)

- A. Présentation Et Histoire: 2010: Le Produit A ÉtéDocument3 pagesA. Présentation Et Histoire: 2010: Le Produit A ÉtéManal DirabiPas encore d'évaluation

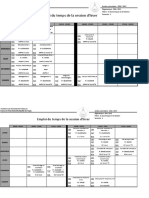

- Emploi Du Temps ECO16-2017Document3 pagesEmploi Du Temps ECO16-2017Med HarryPas encore d'évaluation

- Responsable QualiteDocument2 pagesResponsable QualiteNassim El HommaniPas encore d'évaluation

- Rapport de Stage FiduciaireDocument18 pagesRapport de Stage FiduciaireMohsine TaiboubiPas encore d'évaluation

- Exposé Le PouvoirDocument19 pagesExposé Le PouvoirIhssane GartouaPas encore d'évaluation

- Marchés Financiers - Gestion de Portefeuille Et Des Risques (Bertrand Jacquillat, Bruno Solnik, Christophe Pérignon, DUNOD 6e Édition, 2014)Document461 pagesMarchés Financiers - Gestion de Portefeuille Et Des Risques (Bertrand Jacquillat, Bruno Solnik, Christophe Pérignon, DUNOD 6e Édition, 2014)Gaudry MONDJOTPas encore d'évaluation

- La Proche Patrimonial PDFDocument14 pagesLa Proche Patrimonial PDFKhadija Khadija BouhkiPas encore d'évaluation

- IntroductionDocument31 pagesIntroductionAlexis SanchezPas encore d'évaluation

- COSO1 Et COSO2 - Comparaison DétailléeDocument9 pagesCOSO1 Et COSO2 - Comparaison DétailléeBENATMANE OTHMANEPas encore d'évaluation