Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Condensation Viessman PDF

Condensation Viessman PDF

Transféré par

savecodocjTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Condensation Viessman PDF

Condensation Viessman PDF

Transféré par

savecodocjDroits d'auteur :

Formats disponibles

Dossier technique

Les chaudires condensation

La condensation, la solution pour les conomies et le respect de lenvironnement

Les bases

Les bases La condensation est une technique efficace de transformation du gaz naturel en chaleur utile au travers de la combustion. Comme la technique de la basse temprature, elle permet la chaudire de ne fonctionner qu la temprature ncessaire pour couvrir les besoins calorifiques du btiment chauffer. Alors que les chaudires basse temprature obligent viter toute condensation des produits de la combustion et donc toute humidification des surfaces dchange, les chaudires condensation permettent aux produits de la combustion de se condenser afin de pouvoir utiliser sous forme de chaleur sensible la chaleur latente contenue dans la vapeur deau des fumes. De plus, la quantit de chaleur rsiduelle vacue par la chemine est considrablement rduite puisquil est possible dabaisser considrablement la temprature des fumes par rapport aux chaudires basse temprature. La combustion du fioul ou du gaz naturel, compose pour lessentiel de carbone (C) et dhydrogne (H), produits par raction avec loxygne de lair (O2) du gaz carbonique (CO2) et de la vapeur d'eau (H2O). Pour le gaz naturel (mthane CH4), la formule simplifie de combustion est la suivante : CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O + chaleur. Si la temprature des parois des surfaces dchange ct gaz de chauffe chute en dessous du point de rose de la vapeur deau, la vapeur deau contenue dans les gaz de chauffe se condense.

Pouvoir calorifique suprieur Pouvoir calorifique infrieur Chaleur contenue dans la vapeur deau 100%

Pouvoir calorifique suprieur Pouvoir calorifique infrieur 100%

100%

97%

111%

1%

Dperditions par les fumes 3% Dperditions par les surfaces 1%

110%

96% Chaudire basse temprature

109% Chaudire gaz condensation

1%

Fig. 1 : Comparatif des pertes des chaudires basse temprature et condensation (gaz naturel)

2%

109%

11%

CH4

O2

98%

O2

H2O CO2 H2O

Fig. 2 : Les chaudires condensation atteignent un rendement global annuel allant jusqu 109 % sur PCI en puisant de la chaleur supplmentaire sur les fumes (gaz naturel)

Fig. 3 : Chaleur rcupre des gaz de chauffe (gaz naturel)

Temprature de rose de la vapeur deau [C]

Les diffrences de compositions chimiques du gaz naturel et du fioul induisent des tempratures de rose de la vapeur deau dans les fumes diffrentes. Dans la zone quasi-stochiomtrique, la temprature de rose de la vapeur deau est de 57C environ pour le gaz naturel et de 47C environ pour le fioul domestique (fig. 4). Le gain thorique de chaleur par rapport aux chaudires basse temprature est de 11 % pour le gaz naturel. Dans le cas du fioul domestique, il serait possible de rcuprer jusqu 6 %. Pouvoir calorifique infrieur et pouvoir calorifique suprieur Le pouvoir calorifique infrieur (PCI) est la chaleur dgage lors de la combustion totale d'un combustible si l'eau forme est l'tat de vapeur. Le pouvoir calorifique suprieur (PCS) est la chaleur dgage lors de la combustion totale d'un combustible, y compris la chaleur de vaporisation contenue dans la vapeur d'eau des gaz de chauffe. Le tableau 1 rcapitule les principales proprits des combustibles relatives la condensation. Autrefois, il tait impossible de rcuprer la chaleur latente de vaporisation de leau car les techniques de condensation nexistaient pas encore. Pour tous les calculs de rendement, le pouvoir calorifique infrieur (PCI) a de ce fait, t pris comme grandeur de rfrence. La rcupration de la chaleur latente permet donc d'atteindre un rendement qui curieusement dpasse les 100 %. Dans le domaine du chauffage, les directives continuent rapporter les rendements au PCI.

60 57 55 Fioul domestique Gaz naturel (95% de CH4)

50 47 45

40

35

30

25

1 2 3 4 5 6 7 Teneur en CO2 [% vol]

10 11 12 13 14 15

Fig. 4 :Temprature de rose de la vapeur deau

Gaz naturel Ei Gaz naturel Es Propane fioul domestique

Pouvoir calorifique suprieur PCS kWh/unit 10,3 11,3 13,9 10,7

3

Pouvoir calorifique infrieur PCI kWh/unit 9,3 10,2 12,8 10,1

PCS/PCI PCS - PCI Quantit thorique de condensats (kg/unit) 1,11 1,11 1,08 1,06 1,11 1,11 1,10 0,6 1,53 1,63 1,77 0,88

Units : gaz naturels en m ; propane en kg ; fioul domestique en litre Tab. 1 : Pouvoir calorifique des combustibles

Les paramtres influant sur la condensation

Les paramtres influant sur la condensation A1 A2 B

Fioul domestique 0,5 0,68 0,007

Gaz naturel 0,32 0,66 0,009

Propane et air propan 0,42 0,63 0,008

La quantit dnergie gagne par une chaudire condensation par rapport une chaudire basse temprature nest pas exclusivement de la rcupration de la chaleur latente, mais, pour une part notable, des pertes par les fumes rduites, rsultant de tempratures de fumes plus faibles. Une apprciation nergtique de base sera effectue daprs le rendement de chaudire

Tab. 2 : Coefficients combustible

Lgende C F A A1 B qf qR = Rendement de chaudire [%] = Temprature des fumes [C] = Temprature de lair [C] = Coefficient combustible = Coefficient combustible = Pertes par les fumes [%] = Pertes par rayonnement = Coefficient de condensats

Rendement de chaudire C des chaudires condensation

sensible latente (part de la condensation)

CO2 = Teneur en gaz carbonique [%]

qF + qR PCS - PCI K = 1 + 100 PCI A1

Par rapport une chaudire traditionnelle, la formule du rendement de chaudire est augmente de la part de condensation. La part de condensation est dtermine par le PCS, le PCI et la variable , coefficient de condensation. Ce coefficient est le rapport entre la quantit de condensats effectivement forms lintrieur dune chaudire condensation et la quantit thorique de condensats possible. Plus la quantit de condensats effectivement forms est importante, plus la chaudire condensation est performante. Plus la temprature des fumes est basse, plus la quantit de condensats forms et le coefficient de condensation sont levs. En mme temps, une temprature des fumes plus

qF = ( F A ) +

+ B) ( CO

2

Paramtres influents F -> Temprature des fumes des chaudires condensation pas de limitation -> Teneur en CO2 La qualit de la combustion est fonction de la conception du brleur -> Le coefficient de condensation est fonction de la conception de la chaudire et de linstallation (dimensionnement)

CO2

Fig. 5 : Chaudire murale gaz condensation Vitodens 200 surfaces dchange radiales et brleur MatriX-compact, puissance nominale : de 6,6 66,3 kW

V Quantit de condensats (mesure) = V Quantit de condensats (thorique)

(voir tableau 1)

faible par rapport une chaudire basse temprature, par exemple, rduit galement les pertes par les fumes. Cest--dire que le meilleur rendement des chaudires condensation rsulte non seulement du gain de chaleur latente, mais encore de pertes par les fumes plus faibles.

Le rendement global

Le rendement global

100 15

Charge relative de la chaudire [%]

40 39 30 30 20

Pour la rgion Est de la France par exemple, il a t dfini par rapport un travail annuel de chauffage cinq niveaux de charge qui sont reprsents fig. 6. Chaque niveau de charge reprsente la mme quantit de chaleur fournie (surface sur le graphique). Le rendement global annuel est dtermin en faisant la moyenne des 5 rendements mesurs en charge partielle. Les valeurs ainsi obtenues refltent parfaitement le fonctionnement rel des chaudires. Une chaudire est dimensionne de manire couvrir totalement les besoins calorifiques rencontrs lorsque la temprature extrieure est la plus basse. Les tempratures de dimensionnement pour la France, appeles tempratures extrieures de base, vont de 0 -15C. Toutefois, des tempratures aussi basses ne se rencontrent que rarement. La chaudire ne doit donc fournir sa pleine puissance que quelques jours dans lanne. Le reste du temps, seules des fractions de la puissance nominale sont ncessaires. Sur une anne, lessentiel de la chaleur ncessaire pour le chauffage concerne des tempratures positives (de 0 5C).

10 24,5 32,2 0 39,5 50,5

13

12

119,7 15 140 20 40 60 80 100 120 160 180 200 220 240 260 280

Jours de chauffe

Fig. 6 : Dtermination du rendement global annuel

90 80 70 Travail de chauffage [%] 60 50 40 30 20 10 0 15 0 20 10 5 Temprature extrieure [C] Installation 75/60C 7% 5 22% 35% 21% 9% 10 6% Temprature de retour Temprature de dpart

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 15 Temprature du chauffage [C]

5

Fig. 7 : Parts de travail de chauffage en fonction de la temprature extrieure (zone climatique H1)

Temprature extrieure [C]

La norme allemande DIN 4702-8 met disposition une procdure dessais permettant, sur la base dun programme dessais normalis, de mesurer les rendements de gnration des charges partielles dfinies. Les cinq rendements de charge partielle mesurs servent ensuite calculer le rendement global annuel. Nous disposons donc dun critre prcis de comparaison des rendements annuels des diffrents types de chaudires. Ces rendements annuels ne sont ni plus ni moins que le rapport entre la quantit de chaleur utile fournie chaque anne et la quantit de chaleur alimentant le gnrateur (rapporte au PCI du combustible).

90

12

80

70

60 63

50 48

Il en rsulte que la charge moyenne des chaudires sur une anne est voisine de 30 %. La fig. 8 reprsente une comparaison des rendements en charge partielle et en particulier des charges faibles. Lavantage de la condensation apparat nettement ces charges faibles : la chaudire fonctionnant temprature deau constante induit des dperditions considrables au fur et mesure que sa charge diminue puisque, mme si la temprature du chauffage demande est plus faible, la temprature deau de chaudire doit tre imprativement maintenue un niveau lev. La part des dperditions par rayonnement dans la consommation totale dnergie augmente, ce qui diminue le rendement global annuel. En revanche, les chaudires condensation prsentent lorsque la charge est faible un excellent rendement puisque le faible niveau de temprature de leau du chauffage est particulirement favorable la condensation. La fig. 9 donne une comparaison des rendements globaux annuels de diffrents types de chaudires.

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Rendement Chaudire temprature deau constante fabrique en 1975 Gain Chaudire gaz condensation Gain Chaudire basse temprature

Rendement en charge partielle [%]

10 0 30 40 50 20 Charge de la chaudire [%]

60

70

80

90

100

20 15 5 10 Temprature extrieure (C)

-5

-10

-15

Fig. 8 : Rendements en charge partielle pour diffrentes chaudires en fonction de la charge de la chaudire pour des chaudires basse temprature et condensation

109 106 110

A

A

Chaudire gaz condensation 40/30C Chaudire gaz condensation 75/60C Chaudire basse temprature (sans limitation infrieure) Chaudire de 1987 (limitation infrieure de la temprature : 40C) Chaudire de 1975 (temprature deau de chaudire maintenue 75C)

105

B

100

C

96 Rendement en charge partielle [%] 95

Rendement global annuel [%]

90

90

85

80

84

E

75 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Charge spcifique de la chaudire [%] 0 10 5 -5 15 Temprature extrieure [C] -10 -15

Fig. 9 : Rendements globaux annuels pour diffrents types de chaudires 6

La condensation dans les btiments existants

La condensation dans les btiments existants Lutilisation de la condensation ne se limite pas qu des systmes de chauffage basse temprature (plancher chauffant, radiateurs chaleur douce), mais est galement profitable aux radiateurs classiques installs dans les btiments existants. Lexprience montre que dans la plupart des cas, les radiateurs classiques sont surdimensionns ( fortiori dans les btiments anciens ayant subi un renforcement de lisolation) et peuvent fonctionner des rgimes de tempratures plus faibles (75/60C, par exemple). L installation, mme dimensionne des tempratures de 75/60C, fonctionne 90 % dans la zone de condensation comme le montre la fig. 10. Les conditions prsentes par un chauffage basse temprature comme un plancher chauffant (40/30C) sont encore meilleures puisque la condensation est assure toute lanne. Limportance de labaissement de la temprature dune installation dimensionne 90/70C ou surdimensionne sera dtermine sur le chantier : on effectuera un simple test et on exploitera ses rsultats en se servant de la fig. 12.

90 80 70 Temprature du chauffage [C] 60C 60 50 40 30 20 20 15 10 5 0 5 10 15

Temprature de rose (57C environ pour le gaz naturel) Temprature de rose (47C environ pour le fioul domestique) Zone thorique de condensation (chauffage 75/60C)

75C

(11,5C)

Temprature extrieure [C]

Fig. 10 :Temprature de dpart / de retour en fonction de la temprature extrieure, limite de condensation

Fig. 11 : Chaudire gaz condensation Vitocrossal 300 (9-66 kW) surfaces dchange Inox-Crossal et brleur radiant MatriX

Charge chaudire Q/QN 1,0 1,1 1,2 1,3 Coefficient de surdimensionnement 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,5 3,0 4,0 0,2 0,1 7 -15 -10 2 -5 0 5 10 15 20 30 40 6 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 4 0,4 0,3

Point de rose

Temprature Temprature Temprature retour moyenne dpart chauffage chauffage chauffage

1 50

5 60

70

80

90

-12,5 Temprature extrieure [C]

Temprature chauffage [C]

Fig. 12 : Dtermination du surdimensionnement des metteurs de chaleur (chauffage 90/70C)

Durant la saison de chauffe, on ouvrira lensemble des robinets des radiateurs le soir et on lira laprsmidi suivante les tempratures de dpart et de retour. Il est ncessaire que la rgulation de chaudire ou action sur vanne ait t paramtre de manire ce que la temprature ambiante varie dans la plage souhaite (de 19 22C) lorsque les robinets de radiateurs sont totalement ouverts. La moyenne des tempratures de dpart et de retour (temprature moyenne chauffage, (54 + 46) / 2 = 50C, par exemple) servira comme grandeur dentre (1) dans le graphique. Il faut que la temprature extrieure du moment (0C dans lexemple) soit galement connue (2).

Si lon trace une verticale de (1) lintersection avec la courbe de temprature moyenne chauffage, on dfinit le point (3). Si lon trace une droite horizontale vers lintersection avec la verticale de (2), on obtient l'intersection avec la temprature extrieure (4) le coefficient de surdimensionnement (1,4 dans notre exemple) (6). Les metteurs de chaleur sont donc surdimensionns de 40 %. Cest--dire qu la temprature extrieure de base (-15C, par exemple), la temprature moyenne du chauffage ne serait pas de 80C comme dimensionn, mais de 65C peine. Le point de rose pour les produits de la combustion du gaz est de lordre de 57C (5). La temprature

de retour doit tre imprativement infrieure cette valeur pour induire une condensation partielle des fumes et donc une rcupration de chaleur. Dans lexemple reprsent avec un surdimensionnement de 1,4 (6), la temprature de retour est infrieure cette valeur des tempratures extrieures descendant jusqu -12,5C (7). Une condensation totale ou partielle ne se produira dans lexemple reprsent quaux jours o la temprature extrieure est infrieure -12,5C. Durant ces jours, une chaudire condensation prsentera un fonctionnement plus efficace quune chaudire basse temprature puisque la temprature de ses fumes est sensiblement plus faible.

Les paramtres dinfluence et les critres pour un avantage optimal

La conception de la chaudire

Retour Dpart Dpart

La rcupration de la chaleur latente sera dautant plus leve que la condensation de la vapeur deau contenue dans les produits de la combustion sera importante. Cest le seul moyen de transformer la chaleur latente contenue dans les fumes en chaleur utile pour le chauffage. Les chaudires de conception traditionnelle ne sont pas adaptes comme le montre la fig. 13.

Chaudire basse temprature

Retour Retour Buse de fumes Chaudire condensation

Les surfaces dchange des chaudires basse temprature traditionnelles doivent tre conues de manire empcher la condensation des fumes lintrieur de la chaudire.Il en est autrement pour une conception qui permet la condensation. Les produits de la combustion sont dirigs vers le bas, le plus prs possible du raccord retour pour obtenir un refroidissement maximal. Les produits de la combustion et leau de chaudire doivent circuler contrecourant lintrieur du gnrateur de chaleur afin dutiliser le faible niveau de temprature de leau du retour entrant dans la chaudire pour refroidir au maximum les gaz de chauffe. En mme temps, il est ncessaire dutiliser des brleurs modulants pilots par une rgulation intelligente afin dadapter automatiquement en permanence la puissance aux besoins calorifiques rencontrs. Le choix de matriaux adapts doit assurer que les condensats ne puissent induire de la corrosion sur le gnrateur de chaleur. Des composants du combustible (fioul, gaz naturel ou propane) et ceux de lair de combustion se combinent pour crer lors de la combustion des composs chimiques qui font glisser le pH (valeur mesurant lacidit ou lalcalinit) des condensats jusquau niveau dun acide. Le CO2 (gaz

Fig. 13 : Caractristiques de conception des chaudires

Condensats des chaudires condensation fioul domestique gaz

Eaux uses des mnages

1 acide

6 pH

10

11

12

basique 2 3

Vinaigre

8

Eau du robinet

10

11

12

Acides accus Acide gastrique

Eau de pluie propre

Ammoniac Jus de citron Eau du pluie Eau distille (neutre) Eau de mer

Fig. 14 : pH de diffrentes matires

carbonique) form lors de la combustion risque de ragir avec lazote N2 contenu dans lair et de former de lacide nitrique. Sur les chaudires fioul, les condensats risquent dtre particulirement agressifs puisque le soufre contenu dans le fioul induit la formation dacide sulfureux et sulfurique. Cest la raison pour laquelle toutes les surfaces des changeurs de chaleur en contact avec les condensats doivent tre impra-tivement ralises avec des matriaux dune parfaite tenue lattaque chimique des composants des condensats.

Depuis de longues annes, lacier inoxydable austnitique a fait ses preuves dans ce domaine. Pour le fioul ou le gaz naturel, il existe des nuances dacier inoxydable prsentant des alliages diffrents (au chrome, nickel, molybdne, titane, entre autres) et adapts aux caractristiques des condensats. Ces matriaux rsistent donc durablement lattaque des condensats sans autre traitement de surface. La teneur leve en soufre du fioul est un obstacle la large diffusion des chaudires fioul condensation. 9

Les points suivants doivent tre imprativement pris en compte dans le cas des chaudires fioul condensation : - rsidus de combustion plus importants par rapport au gaz naturel (cendres et soufre), - condensats acides cause de la teneur rsiduelle en soufre. Une conception adapte permet de rsoudre ces inconvnients. Les condensats tant susceptibles dinduire une corrosion importante, on emploie des matriaux dune tenue leve aux acides (acier inoxydable 904L) et les condensats vacus doivent tre dirigs vers un quipement de neutralisation. L emploi de lacier inoxydable permet de donner des formes optimales aux surfaces dchange. Une transmission efficace de la chaleur des produits de la combustion vers leau du chauffage suppose un contact troit des fumes avec les surfaces dchange. Deux solutions sont possibles : Il est possible de former les surfaces dchange de manire crer des turbulences permanentes dans les fumes et dempcher la formation de flux centraux prsentant des tempratures assez leves. Les tubes lisses ne conviennent pas ou bien il faut les doter de chicanes et demboutissages modifiant la section. La fig. 16 reprsente les surfaces dchange Inox-Crossal conues cette fin. Elles assurent des transmissions calorifiques excellentes. Des emboutissages croiss crent des chicanes dont la section variable empche efficacement la formation dun flux central.

Zone de la formation de condensats

Tau

Flux central

Gaz de chauffe Parcours large, parois lisses

Gaz de chauffe Surfaces dchange prvues pour la condensation

Fig. 15 : Conditions physiques exiges des parcours de fumes de grandes sections - surfaces dchange Inox-Crossal

Fig. 16 : Surfaces dchange Inox-Crossal

Fig. 17 : Surfaces dchange Inox Radiales

10

Eua de chaudire

Une autre possibilit est de remplacer les fortes turbulences du flux de fumes, comme celles atteintes avec les surfaces d'change Inox-Crossal par un principe de transmissions calorifiques laminaires. Pour ce faire, nous avons conu les surfaces dchange Inox Radial (fig. 17) constitues dun tube rectangulaire enroul en spirale. Des emboutissages spciaux assurent un cart de 0,8 mm entre les diffrentes spires. Cet cart adapt aux conditions spciales de circulation des produits de la combustion induit lintrieur de linterstice un flux laminaire sans couche limite et induisant des transmissions calorifiques dune remarquable qualit. Les gaz de chauffe qui sont 900C environ peuvent ainsi descendre une temprature de moins de 50C sur une longueur de 36 mm seulement. Dans le cas le plus favorable, les fumes sortant de la chaudire atteignent une temprature qui ne dpasse que de 3,5 K environ celle du retour chaudire.

Fig. 18 : Parcours de fumes et de condensats

Largeur de linterstice l = 0,8 +/- 0,01 mm

Condensats

Fumes

Pour viter une concentration acide des condensats et un reflux dans la chambre de combustion, les produits de la combustion et les condensats doivent imprativement descendre dans la mme direction. La gravit facilite lcoulement des gouttes de condensats. La sortie des gaz de chauffe de lchangeur de chaleur est, de ce fait, place, en rgle gnrale, en partie basse.

Gaz de chauffe

900C Hauteur de l'interstice h = 36 mm

Point de rose 57C 45C

Temprature des gaz de chauffe

Fig. 19 : Dtail des surfaces dchange Inox Radial - Transmissions calorifiques pour un chauffage 40/30C - Transmissions calorifiques selon le principe de flux laminaire selon Nusselt : coefficient de transmission thermique a = (7,55 x ) / (2 x l) = 1/l - Conclusion : plus la largeur de linterstice l est faible, meilleures sont les transmissions thermiques ct fumes. - La totalit de la chaleur contenue dans les fumes est transmise en une seule passe

11

Echangeur de chaleur Vitotrans 333 pour condensation des fumes jusqu 6600 kW Dans le cas des chaudires de moyenne et de grande puissance quipes de brleurs mixtes gaz/FOD, on pourra employer des changeurs de chaleur indpendants, cette solution permettant de sparer la chambre de combustion et lchangeur de chaleur condensation. Fig. 20 : Echangeur de chaleur condensation Vitotrans 333 associ une chaudire Vitoplex Fig. 21 : Vitotrans 333 surfaces dchange Inox-Crossal pour chaudires de 80 500 kW

Surfaces dchange Alu-Sil quipant la chaudire murale gaz condensation Vitodens 100 Laluminium reprsente une alternative dun prix attrayant lacier inoxydable austnitique. Or lexprience montre quun grand nombre dalliages daluminium ne rsiste pas aux attaques de la corrosion sur les chaudires condensation. Les changeurs de chaleur tubes ailettes en aluminium ne sont pas souvent en mesure de former suffisamment rapidement les couches de passivation protectrices des dommages induits par lattaque corrosive des condensats risquent donc d'apparatre moyen terme. Dans le cas des changeurs en fontealuminuim, lemploi de moules adapts permet denrichir en silicium la surface de lchangeur de chaleur en aluminium pour lui permettre une aptitude lemploi. La conception des surfaces dchange ct fumes de la Vitodens 100 assure des turbulences efficaces au sein des produits de la combustion. De larges lames deau limitent les pertes de charge. Elles vitent lrosion et les bruits de circulation.

Fig. 22 : Chaudire murale gaz condensation Vitodens 100 surfaces dchange Alu-Sil et brleur surfacique radiant en acier inoxydable

Fig. 23 : Surfaces dchange condensation Alu-Sil

12

Teneur en CO2, conception du brleur

Temprature de rose de la vapeur deau [C]

Teneur en CO2, conception du brleur Une condensation efficace demande de faire fonctionner les quipements de chauffe avec une teneur en CO2 leve ou un faible excs dair, la temprature de rose tant fonction de la teneur des fumes en CO2 (fig. 24). On maintiendra dans la mesure du possible la temprature de rose une valeur leve afin de pouvoir condenser mme dans les installations de chauffage ayant des tempratures de retour leves. Cest pourquoi il est ncessaire de viser une teneur en CO2 maximale - donc un faible excs dair - dans les produits de la combustion. La teneur en CO2 pouvant tre atteinte dpend en premier lieu de la conception du brleur. Pour cette raison, il est dconseill demployer des brleurs atmosphriques, leur important excs dair induisant des teneurs en CO2 peu leves et donc de faibles tempratures de rose des fumes. Il est important que la turbine des brleurs modulants soit vitesse contrle afin de pouvoir adapter le dbit dair au dbit de gaz. Seule cette solution permet de travailler avec un faible exs dair et de maintenir une teneur en CO2 leve mme en marche modulante. La consommation dnergie dune turbine de ce type est de l'ordre de 50 kWh/an pour les chaudires murales gaz condensation, soit un cot de 6 euros environ par an.

60 57 55 Gaz naturel (95 % de CH4)

50 47 45

40

35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Teneur en CO2 [% vol] Brleur atmosphrique Brleur ventilateur

Fig. 24 :Temprature de rose de la vapeur deau en fonction de la teneur en CO2

Fig. 25 : Brleur gaz modulant MatriX-compact assist par ventilateur, jusqu 66,3 kW

Fig. 26 : Brleur radiant MatriX, puissances nominales : 87, 115 et 142 kW

13

Intgration hydraulique

Intgration hydraulique Les circuits hydrauliques devront induire une temprature de retour nettement infrieure au point de rose des produits de la combustion afin que les fumes puissent se condenser. Il est capital dviter toute lvation de la temprature de retour par des liaisons directes avec le dpart. C'est pourquoi il est vivement dconseill pour les chaudires condensation de raliser des circuits comprenant une vanne mlangeuse 4 voies. On pourra remplacer ces dernires par des vannes 3 voies. Elles dirigent leau de retour chauffage directement vers la chaudire condensation sans quil y ait lvation de la temprature (fig. 27). En outre, on ne devra pas non plus employer de vannes thermostatiques 3 voies puisquelles induisent une communication directe entre le dpart et le retour et donc une lvation de la temprature de retour. Les circulateurs vitesse variable adaptent automatiquement le dbit aux exigences de linstallation, empchant une temprature de retour inutilement leve et amliorent ainsi la condensation. Dans certains cas, un collecteur bipasse ou une bouteille de dcouplage hydraulique (casse pression) savre indispensable. Les bouteilles de dcouplage se justifiaient autrefois pour assurer une irrigation correcte des chaudires fortes pertes de charge et pour faciliter le dimensionnement des quipements des circuits secondaires. Elles ne sont plus ncessaires pour les chaudires condensation modernes. Nanmoins, dans certaines installations (plancher chauffant par exemple), le dbit des circuits secondaires est suprieur au dbit maxi14

Elvation de la temprature du retour faux

Vanne mlangeuse 4 voies

Vanne mlangeuse 3 voies Pas dlvation de la temprature du retour correct

Fig. 27 : Conditions remplir par le circuit hydraulique pour les chaudires condensation Vanne 3 voies de radiateur Vanne 2 voies de radiateur

faux

correct

Fig. 28 : Conditions remplir par le circuit hydraulique pour les chaudires condensation mal admissible par le gnrateur. Dans ce cas, il est indispensable dajuster les dbits laide dune bouteille de mlange. La temprature de retour ne subira aucune augmentation. Les dbits des circuits de chaudire et de chauffage devront tre adapts de telle manire que le dbit le plus important circule dans le circuit de chauffage afin dempcher tout mlange deau chaude du dpart avec celle du retour. La sonde de dpart devra tre implante en aval de la bouteille de mlange afin de dtecter la temprature de l'installation aprs adjonction de leau plus froide du retour. Si lemploi de la bouteille de mlange est indispensable, le dimensionnement et le rglage devront tre effectus avec soin afin datteindre une condensation maximale. Il est galement possible dutiliser un changeur de sparation hydraulique qui remplit des fonctions similaires.

Rgles concernant ltude des chaudires murales : - Dans les cascades constitues de plusieurs gnrateurs de chaleur, on utilisera dans la plupart des cas une bouteille de mlange. - Lors de lquilibrage de la bouteille de mlange, le dbit volumique ct appareils devra tre rgl 10 - 30 % environ en dessous du dbit volumique ct installation (faible temprature de retour). - La bouteille de mlange sera dimensionne au dbit volumique maximal rencontr dans lensemble de linstallation. Si un prparateur deau chaude sanitaire est intgr linstallation, il devra tre raccord de prfrence en amont de la bouteille de mlange puisque cette portion du dpart prsente les tempratures les plus leves de linstallation ce qui permet de rduire la dure de charge du prparateur. Un raccordement en aval de la bouteille de mlange induirait, sil ny a pas de vanne mlangeuse, une augmentation non contrle de la temprature des circuits de chauffage. La condensation est en plus galement fonction du dimensionnement des dbits ou de la diffrence temprature de dpart/temprature de retour. La fig. 31 le visualise : si dans une installation existante (Q = const.), le dbit (V) est divis par deux, la diffrence () augmente et en consquence la temprature moyenne des radiateurs diminue. V = Q /

Lgende Vprim Dbit eau du chauffage Circuit gnrateur de chaleur (de 10 30 % environ ) intrieur V sec Dbit eau du chauffage Circuit de chauffage Temprature de dpart Circuit gnrateur de chaleur Temprature de retour Circuit gnrateur de chaleur Temprature de dpart Circuit de chauffage Temprature de retour Circuit de chauffage Quantit de chaleur fournie par le gnrateur de chaleur Quantit de chaleur dissipe par le circuit de chauffage

Vprim

Vsec 4

Vsec 1 2 3 4

Fig. 29 : Principe de fonctionnement dune bouteille de mlange

Qprim Qsec

Vprim < Vsec 1 < 3 2 = 4 Qprim = Qsec

Correct

Fig. 30 : Conditions remplir par le circuit hydraulique pour les chaudires condensation

Dbit 100 % dp. = 50C moy. = 45C 40C ret = 40C

50C

VL RL

Si la temprature du dpart est augmente de telle manire qu la cession de chaleur la pice, les conditions initiales de temprature se rtablissent, il en rsulte pour la mme temprature moyenne une diffrence deux fois plus importante. La temprature de retour chute en consquence. La condensation peut dans ce cas tre sensiblement amliore. A linverse, des dbits importants rduisent la diffrence et risquent, le cas chant, de s'opposer la condensation.

Dbit 50 % dp. = 55C moy. = 45C 35C ret. = 35C

55C

VL RL

Fig. 31 : Effet du dimensionnement des dbits (diffrences de temprature) 15

Traitement des condensats

Traitement des condensats

Chauffage 75/60 C Chauffage 40/30 C

1

Temprature chauffage D/R [C] Temprature fumes F [C]

60

0,6

40

0,4

20

F modulant F modulant

0,2

La temprature de retour induit une certaine temprature de fumes A qui se rpercute sur le coefficient de condensation . sera de 1 si la totalit des condensats thoriquement possibles est forme (tableau 3) (condensation totale). En raison de leur faible acidit, les condensats des chaudires gaz condensation peuvent tre dirigs directement vers le rseau public dvacuation des eaux uses (sauf rglementation locale). La part des condensats dans le total des eaux uses est si faible que ces eaux assurent une dilution suffisante. Si une conduite est exclusivement employe pour les condensats de la sortie de lappareil au collecteur et quil ny a aucune dilution, mme accidentelle, on choisira des matriaux spciaux. Il sagit de : - tubes en grs, - tubes en PVC rigide - tubes en PVC - tubes en polythylne haute densit - tubes en polypropylne - tubes en ABS/ASA - tubes en acier inoxydable - tubes en borosilicate. Lvacuation des condensats vers le raccord tout--l'gout doit tre visible et quipe dun siphon anti-odeurs. Si une neutralisation est prescrite, le pH des condensats est dcal dans le sens neutre . Pour ce faire, les condensats traverseront lquipement 16

0 80

D

60

R

40

R

20

0 0,2 Charge

0,4

0,6

0,8

0 0,2 Charge

0,4

0,6

0,8

Fig. 32 : Quantit de condensats forms de neutralisation. Ce dernier se compose pour lessentiel dun bac rempli de granuls. Une partie des granuls (hydrolite de magnsium) se dissout dans les condensats, ragit principalement avec lacide carbonique pour former un sel et fait passer le pH des valeurs de 6,5 9. Il est important que linstallation fonctionne en passage direct afin dempcher la dissolution de quantits excessives de granuls durant les phases darrt. Le volume du bac devra tre adapt la quantit de condensats attendue et calcul de manire ce quun remplissage suffise pour au moins une saison de chauffe. A lissue de la ralisation de linstallation, un contrle devra tre effectu de temps en temps les premiers mois. De plus, un entretien devra tre effectu tous les ans.

Fig. 33 : Equipement de neutralisation des condensats des chaudires gaz par granuls jusqu 70 l/h, soit 500 kW de puissance environ

Fig. 34 : Equipement de neutralisation des condensats par granuls avec pompe de relevage peut tre employ pour des dbits de condensats jusqu 210 l/h, soit 1500 kW de puissance environ

Coefficient condensation

Les condensats qui se forment dans la chaudire et la chemine durant la marche devront tre vacus. Pour une consommation de gaz de 3000 m2/an dans une maison individuelle moyenne, il peut se former de 3000 3500 l/an de condensats environ.

100

brleur modulant brleur modulant

80

0,8

Emissions polluantes et vacuation des fumes

Valeurs limites dmissions polluantes en mg/kWh

Emissions polluantes et vacuation des fumes Le niveau trs lev de l'hygine de combustion en association avec les brleurs radiants MatriX permet aux chaudires condensation Viessmann dtre largement en dessous des valeurs limites de lensemble de la rglementation existante dans les diffrents pays en Europe. Les missions polluantes sont dj pour partie infrieures la limite technique de dtection des appareils de mesure. Les trs faibles missions polluantes du brleur radiant MatriX sont induites par un prmlange total gaz/air et une temprature de combustion particulirement basse gnre par la grande surface de raction hmisphrique. Une part non ngligeable de la chaleur dgage est vacue de la zone de raction par rayonnement infrarouge, ce qui abaisse sensiblement la formation de NOX. La temprature des fumes tant basse (< 85C), il est ncessaire de dimensionner le conduit de chemine en consquence. L humidit rsiduelle risquant de se condenser dans le conduit rend indispensable lutilisation de matriaux rsistant lacidit des condensats.

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 DIN 4702, partie 6 Valeurs suisses Ange bleu RAL-UZ 61 Valeurs de Hambourg

NOx CO

Vitodens 200

Fig. 35 : Emission polluantes de la chaudire gaz condensation Vitodens 200 compare diffrente rglementations et diffrents labels de qualit.

Ces exigences sont remplies par des conduits de chemine raliss en matriau de synthse, en acier inoxydable, en cramique ou en verre. Lvacuation des fumes par circuit tanche (ventouse) est une alternative intressante la chemine.

17

Comment choisir sa chaudire

Vous trouverez dans la gamme Viessmann la chaudire qui convient vos besoins. Pour une maison individuelle, on pourra employer une chaudire murale simple service couple un ballon deau chaude ou une chaudire murale double service changeur instantan intgr. Cette chaudire gaz pourra tre en version chemine ou en version ventouse et tre monte dans les combles, le volume habitable ou au sous-sol. Pour les immeubles collectifs, on pourra choisir une solution par chaudires individuelles ou avec une chaudire collective. Dans le premier cas, une chaudire murale est, en rgle gnrale, installe dans chacun des appartements. La production deau chaude sanitaire est assure par un ballon plac au mur, en dessous ou ct de la chaudire ou par un changeur de chaleur plaques intgr la chaudire. Les chaudires murales gaz condensation Vitodens suivent de manire logique la stratgie de plate-forme Vitotec et prsentent une grande similitude de conception, de cotes et de composants. La gamme chaudires murales Vitotec est ainsi constitue dun nombre limit de composants de base servant constituer les diffrents types dappareils : un chssis de base, quatre corps de chauffe, trois Aqua-Platines, deux types de rgulation et le systme Multi-Connecteur. Cette dmarche simplifie les travaux de montage, de mise en service et dentretien et limite le stockage des accessoires et des pices de rechange. La nouvelle chaudire gaz Vitodens 222 compacte ballon deau chaude sanitaire intgr de 6,6 26,3 kW (fig. 37), vient complter la gamme des chaudires 18 Fig. 36 : Chaudires murales gaz condensation Vitodens 100 et 200 de 6,6 66,3 kW, la Vitodens 200 est disponible en cascade jusqu 265 kW

condensation. Les chaudires condensation Viessmann sont classes dans la catgorie condensation de la Rglementation Thermique 2000 et elles peuvent tre prconises dans dans le cadre dune offre Dolce Vita de Gaz de France.

Le cur de la technique modulaire des chaudires murales est l'AquaPlatine qui intgre tous les parcours deau derrire la paroi arrire. Tous les composants sont ainsi facilement accessibles et amovibles par lavant. Le systme Multi-Connecteur augmente la facilit dentretien et de maintenance.

Fig. 37 : Chaudire gaz condensation compacte ballon deau chaude sanitaire intgr de 6,6 26,3 kW de puissance nominale

La technique modulaire Viessmann

Une solution centralise dans les immeubles dune certaine taille pourra galement tre ralise laide de chaudires murales pilotes en cascade. Il est galement possible demployer une chaudire gaz condensation au sol. La gamme Vitotec chaudires gaz condensation au sol va de la Vitocrossal 300 de 9 978 kW (fig. 37 et 38) aux changeurs de chaleur condensation Vitotrans 333 en acier inoxydable pour chaudires de 80 6600 kW (fig. 39). Un changeur de chaleur condensation sera mont en aval de la chaudire si la puissance est assez importante. A l'intrieur des changeurs de chaleur condensation Vitotrans 333, la temprature des fumes est fortement abaisse pour ne plus dpasser que de 10 25 K celle du retour chauffage. Cette seule opration amliore le rendement utile de 5 % environ. Les autres conomies d'nergie et lavantage effectif des changeurs de chaleur condensation rsident dans lutilisation de la chaleur libre par condensation des produits de la combustion sur les surfaces dchange froides. Selon la temprature de leau de chauffage lintrieur de lchangeur condensation, il est possible de gagner jusqu 7 % supplmentaires. Un changeur de chaleur condensation mont en aval permet ainsi d'amliorer le rendement utile des chaudires de 12 % environ maximum, la consommation de combustible est rduite en consquence. Fig. 38 : Chaudire gaz condensation au sol Vitocrossal 300 de 89 978 kW de puissance nominale

Fig. 39 : Echangeurs de chaleur condensation Vitotrans 333 pour chaudires de 80 6600 kW

19

Le groupe Viessmann Aujourdhui, avec ses 10 units de production employant 6 700 salaris, le groupe Viessmann simpose comme lun des plus grands fabricants dappareils de chauffage au monde. Grce son savoir-faire et sa capacit dinnovation, la marque Viessmann a conquis une notorit sans pareille auprs des professionnels du chauffage. Notre gamme complte de chaudires et de prparateurs deau chaude sanitaire sappuie sur la technique des systmes parfaitement adapte et bnficie dune renomme qui nest plus faire. La diversit de nos produits, leurs performances et leur qualit, garantissent dans chaque cas une bonne adaptation au besoin, une grande fiabilit, une faible consommation dnergie, un rel respect de lenvironnement ainsi quun grand confort dutilisation. Des techniques de chauffage traditionnelles au domaine des nergies renouvelables, chacune de nos innovations a marqu de son avance lhistoire du chauffage. Nos recherches et nos dveloppements techniques ne poursuivent quun seul but : sinvestir toujours plus afin de donner satisfaction nos clients et nos partenaires, professionnels du chauffage, tout en faisant valoir notre engagement en faveur de la prservation de lenvironnement.

De lunit dans la diversit : Viessmann vous propose une gamme de produits pour chaque besoin et toutes les exigences

Agences Viessmann en France 21160 Marsannay-la-Cte Tl. : 03 80 59 92 60 51683 Reims - Tl. : 03 26 50 30 60 57380 Faulquemont (Agence Lorraine) Tl. : 03 87 29 17 78 59133 Phalempin - Tl. : 03 28 16 41 12 67540 Ostwald - Tl. : 03 88 55 35 80 69730 Genay - Tl. : 04 72 08 25 90 77380 Combs-la-ville -Tl. : 01 64 13 41 45

Votre chauffagiste :

Viessmann S.A. Z.I. - B.P . 59 57380 Faulquemont Tl. : 03 87 29 17 00 Fax : 03 87 94 16 55 Web : http ://www.viessmann.fr

Sous rserves de modifications techniques 9446 964 - F 06/2003

Vous aimerez peut-être aussi

- Production de VapeurDocument48 pagesProduction de VapeurYoussef El Mrini100% (3)

- Fabrication AcierDocument12 pagesFabrication AcierAnonymous IUfF7E67ir100% (2)

- Cahier Technique Hirondelles Et Martinets PDFDocument40 pagesCahier Technique Hirondelles Et Martinets PDFserentaisPas encore d'évaluation

- Exp MN Si120 FR r0 Le ComptageDocument268 pagesExp MN Si120 FR r0 Le Comptagebali100% (3)

- PétrosenDocument15 pagesPétrosenmed sidPas encore d'évaluation

- d0000F9 Groupe Froid PositifDocument7 pagesd0000F9 Groupe Froid PositifAbdeljebbar Ahmed AminePas encore d'évaluation

- Vannes 4 VoiesDocument9 pagesVannes 4 VoiesAmine Aloui100% (1)

- L Intelligence Hydraulique - Guide Pratique Pour Des Installations PerformantesDocument95 pagesL Intelligence Hydraulique - Guide Pratique Pour Des Installations PerformantesCédric Bruel Bahoue100% (2)

- Développement D'un Champ PétrolierDocument28 pagesDéveloppement D'un Champ PétrolierKhalifaKhelifaPas encore d'évaluation

- Architecture D'un PuitsDocument12 pagesArchitecture D'un PuitsAicha Cher100% (6)

- Formation Efficacité Énergétique Dans L'industrie PDFDocument168 pagesFormation Efficacité Énergétique Dans L'industrie PDFArih Fadi100% (2)

- Chaudière À CondensationDocument4 pagesChaudière À Condensationbermisu100% (1)

- Bouteille de DecouplageDocument5 pagesBouteille de DecouplageNabil Annaba100% (1)

- Vigor EP 805 NFDocument3 pagesVigor EP 805 NFstemlerPas encore d'évaluation

- Rebellions TouareguesDocument96 pagesRebellions TouareguesserentaisPas encore d'évaluation

- DépannageDocument13 pagesDépannageAmira JabriPas encore d'évaluation

- Programme Technique DidierDocument31 pagesProgramme Technique Didierserentais100% (2)

- 1 - Composants Circuit HydrauliqueNEWDocument4 pages1 - Composants Circuit HydrauliqueNEWmourad laatat0% (1)

- ZPPD Chaudiere MuraleDocument56 pagesZPPD Chaudiere MuraleJero Mil100% (1)

- Debit Fluide Thermique, Debits, Fuides, Reseau, Transfert, Hydraulique, Energie, ChaudiereDocument4 pagesDebit Fluide Thermique, Debits, Fuides, Reseau, Transfert, Hydraulique, Energie, ChaudieremeconeilPas encore d'évaluation

- Fiche Identification Vehicule PDFDocument1 pageFiche Identification Vehicule PDFserentais75% (4)

- Eugene Vallet Livre Drame Algerien Setif 8 Mai 1945Document146 pagesEugene Vallet Livre Drame Algerien Setif 8 Mai 1945serentaisPas encore d'évaluation

- Collection Pompe À Chaleur AirwellDocument88 pagesCollection Pompe À Chaleur Airwellibsfr100% (1)

- ThermExcel - Programme HydroThermDocument21 pagesThermExcel - Programme HydroThermAnonymous gg2Mi4Pas encore d'évaluation

- Choisir Son CirculateurDocument63 pagesChoisir Son CirculateurJean-David DelordPas encore d'évaluation

- Afpac Guide Technique 2 Pompe A Chaleur Air Eau Plancher Chauffant Et Chauffant RafraichissantDocument81 pagesAfpac Guide Technique 2 Pompe A Chaleur Air Eau Plancher Chauffant Et Chauffant Rafraichissantአመርም አርኤኤምአርPas encore d'évaluation

- C 230-... Eco: Chaudières Gaz Au Sol À CondensationDocument16 pagesC 230-... Eco: Chaudières Gaz Au Sol À CondensationTERRASSE_INDPas encore d'évaluation

- Essai de PlaqueDocument12 pagesEssai de PlaqueAziz Elkhayari100% (1)

- Tutorial - Régulation1Document49 pagesTutorial - Régulation1amakPas encore d'évaluation

- Schema Directeur Tchad Final Definitif 2Document281 pagesSchema Directeur Tchad Final Definitif 2Kendra Massey100% (6)

- Etude VRV R+13Document118 pagesEtude VRV R+13hammoudi5Pas encore d'évaluation

- Hydaulique Industrielle DR SEKA PDFDocument70 pagesHydaulique Industrielle DR SEKA PDFGbato Guehi Franck ElfriedPas encore d'évaluation

- Guide Installation Pompe Chaleur Gamme DC Inverter WarmpoolDocument21 pagesGuide Installation Pompe Chaleur Gamme DC Inverter WarmpoolToto100% (1)

- Guide Reno Conduits FumeesDocument21 pagesGuide Reno Conduits Fumeesrefri_refPas encore d'évaluation

- Ma Facture de Gaz Naturel: Mon ContratDocument2 pagesMa Facture de Gaz Naturel: Mon ContratJennifer ZhangPas encore d'évaluation

- Souvenirs Dindochine Du Colonel René MoreauDocument60 pagesSouvenirs Dindochine Du Colonel René MoreauserentaisPas encore d'évaluation

- CODRES 2009 DIV 2 - SommaireDocument13 pagesCODRES 2009 DIV 2 - SommaireDamien Bouticourt0% (1)

- Générateurs À Eau ChaudeDocument17 pagesGénérateurs À Eau ChaudeKrache AbdelmalekPas encore d'évaluation

- Laugil 8000Document37 pagesLaugil 8000Nft KarnabouPas encore d'évaluation

- RefroidissementDocument15 pagesRefroidissementLaurenne YaoPas encore d'évaluation

- Liste Des Chantiers Prévus À Québec en 2023Document26 pagesListe Des Chantiers Prévus À Québec en 2023Radio-CanadaPas encore d'évaluation

- FORMATION Complete Ecrit PDFDocument166 pagesFORMATION Complete Ecrit PDFYves-Régis DINGAPas encore d'évaluation

- Diagnostic Type1 Prof FRDocument77 pagesDiagnostic Type1 Prof FRAmine Aloui100% (1)

- Manuels de Maintenance - HA12IP - HA33JE, HA15IP - HA43JE - Novembre 2020 - FrançaisDocument120 pagesManuels de Maintenance - HA12IP - HA33JE, HA15IP - HA43JE - Novembre 2020 - FrançaisBADREDDINE LATRECHE100% (1)

- 1 Murales 2020 PDFDocument66 pages1 Murales 2020 PDFAdib MohamdiPas encore d'évaluation

- Corniche Kennedy de Maylis de KerangalDocument12 pagesCorniche Kennedy de Maylis de KerangalL3o MichautPas encore d'évaluation

- Plomberie Bouclage Eau ChaudeDocument14 pagesPlomberie Bouclage Eau ChaudeMehdi NasriPas encore d'évaluation

- Pertes de Charge Synthese PDFDocument4 pagesPertes de Charge Synthese PDFLahouari FatahPas encore d'évaluation

- Mise en Œuvre de La Combustion Dans Les Fours Et Chaudières: - 3 Matériel ThermiqueDocument24 pagesMise en Œuvre de La Combustion Dans Les Fours Et Chaudières: - 3 Matériel ThermiqueMediterranei ExypniPas encore d'évaluation

- Le Decouplage HydrauliqueDocument8 pagesLe Decouplage HydrauliqueAHOSSANPas encore d'évaluation

- Piscine SolaireDocument1 pagePiscine SolaireChaimaa GhazzaouiPas encore d'évaluation

- AirhumideDocument18 pagesAirhumidejimzd7215100% (1)

- ClimatisationDocument88 pagesClimatisationLhou KhalidPas encore d'évaluation

- Les Fluides Utilises en Genie FrigorifiqueDocument12 pagesLes Fluides Utilises en Genie FrigorifiquepezierePas encore d'évaluation

- Guide Deshumidification 2012Document24 pagesGuide Deshumidification 2012ibtissam aqPas encore d'évaluation

- TDs 2013 EnonceDocument24 pagesTDs 2013 EnonceMohamed El HajjamPas encore d'évaluation

- Calcul Du NPSH Disponible Des PompesDocument2 pagesCalcul Du NPSH Disponible Des PompesAzzedine GarahPas encore d'évaluation

- WWW - Energieplus-Lesite - Be Energieplus Page 11119Document16 pagesWWW - Energieplus-Lesite - Be Energieplus Page 11119med_bel76100% (1)

- Corrige Prix Aicvf Bac23 2020Document16 pagesCorrige Prix Aicvf Bac23 2020Abde TamPas encore d'évaluation

- Notice Bruleur Cuenod c4Document14 pagesNotice Bruleur Cuenod c4Eden BenPas encore d'évaluation

- 8 Hvac 2 Ene6510 H17Document42 pages8 Hvac 2 Ene6510 H17Emanuel Maracajá0% (1)

- Tour de RefDocument15 pagesTour de RefIkram BekkouchePas encore d'évaluation

- ClimatisationDocument20 pagesClimatisationJean Donald BonyPas encore d'évaluation

- ZX PDFDocument21 pagesZX PDFSandl ChawkiPas encore d'évaluation

- Cours ClimatisationDocument95 pagesCours Climatisationصهيب صهيبPas encore d'évaluation

- Vanne de ServiceDocument1 pageVanne de ServiceSébastienLegay100% (1)

- Carel-Centrale Frigorifique automate-pCO PDFDocument60 pagesCarel-Centrale Frigorifique automate-pCO PDFe-genieclimatique.com100% (1)

- Retour D'huile ExposéDocument7 pagesRetour D'huile ExposéGo FayePas encore d'évaluation

- Ecosysteme Energie Et Cycle de L'eauDocument101 pagesEcosysteme Energie Et Cycle de L'eauFrederic Bonnefoi100% (1)

- Chambre Froide PositiveDocument5 pagesChambre Froide Positiveبلال حسينيPas encore d'évaluation

- Groupe de Maintien de PressionDocument8 pagesGroupe de Maintien de Pressiontraadel_320610041Pas encore d'évaluation

- Carrier PAC PDFDocument20 pagesCarrier PAC PDFAnonymous 73gEYyEtLPas encore d'évaluation

- Hydraulique 3 CaleffiDocument40 pagesHydraulique 3 CaleffiAbdou Kaci-selamPas encore d'évaluation

- EWS-2200 Rosenstein & SöhneDocument16 pagesEWS-2200 Rosenstein & Söhnejori ahuefafreePas encore d'évaluation

- Energieplus-Lesite - Be-Évaluer Lefficacité Énergétique Des ChaudièresDocument27 pagesEnergieplus-Lesite - Be-Évaluer Lefficacité Énergétique Des ChaudièresMame Samba DiakhatePas encore d'évaluation

- SutemiDocument5 pagesSutemiserentaisPas encore d'évaluation

- Lapin Lièvre PDFDocument2 pagesLapin Lièvre PDFserentaisPas encore d'évaluation

- Glossaire Jap Franc PDFDocument43 pagesGlossaire Jap Franc PDFserentaisPas encore d'évaluation

- Glossaire Jap FrancDocument23 pagesGlossaire Jap FrancserentaisPas encore d'évaluation

- Soldat Belge Mexique PDFDocument22 pagesSoldat Belge Mexique PDFserentais100% (1)

- GMCC 208 0007Document29 pagesGMCC 208 0007serentaisPas encore d'évaluation

- Cuisine Pied-Noir: SuzanneDocument3 pagesCuisine Pied-Noir: SuzanneserentaisPas encore d'évaluation

- Correction PressionDocument3 pagesCorrection PressionMaestro AbdellahPas encore d'évaluation

- Histo Algerie - Annexe 1958Document13 pagesHisto Algerie - Annexe 1958serentais50% (2)

- Thommen Altimetre-F1Document4 pagesThommen Altimetre-F1serentaisPas encore d'évaluation

- Histo Algerie 1959-2Document85 pagesHisto Algerie 1959-2serentaisPas encore d'évaluation

- Histo Algerie 1958-1Document100 pagesHisto Algerie 1958-1serentais100% (2)

- Histo Algerie 1958-2Document118 pagesHisto Algerie 1958-2serentais100% (2)

- Histo Algerie 1960-1Document51 pagesHisto Algerie 1960-1serentais100% (2)

- Histo Algerie 1959-1Document76 pagesHisto Algerie 1959-1serentais100% (2)

- Histo Algerie 1959-1Document76 pagesHisto Algerie 1959-1serentais100% (2)

- Histo Algerie 1955Document47 pagesHisto Algerie 1955serentais100% (3)

- Histo Algerie 1957-2Document63 pagesHisto Algerie 1957-2serentais50% (4)

- Histo Algerie 1958-1Document100 pagesHisto Algerie 1958-1serentais100% (2)

- These - Gomez GarciaDocument276 pagesThese - Gomez GarciaaminePas encore d'évaluation

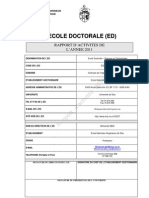

- Rapport D'activites EDST 2011Document24 pagesRapport D'activites EDST 2011Samir2020Pas encore d'évaluation

- STANDARDDocument34 pagesSTANDARDfathiPas encore d'évaluation

- 1229 PDFDocument24 pages1229 PDFdknewsPas encore d'évaluation

- Catalogue Garniture Mecaniques GarlockDocument16 pagesCatalogue Garniture Mecaniques GarlockYounes YounesPas encore d'évaluation

- Controle 2 Mod8 2ac Int WWWDocument1 pageControle 2 Mod8 2ac Int WWWapi-382847969100% (1)

- Chapitre 2Document36 pagesChapitre 2markman22100% (1)

- Oxyde MétalliqueDocument3 pagesOxyde MétalliqueGüzęl BârãæPas encore d'évaluation

- Corrosion PpsDocument18 pagesCorrosion Ppsayoub garnatePas encore d'évaluation

- Tares d6 28Document106 pagesTares d6 28aghilifPas encore d'évaluation

- Sonatrach (Acronyme de Société Nationale Pour La Recherche, La ProductionDocument20 pagesSonatrach (Acronyme de Société Nationale Pour La Recherche, La ProductionMoula HMPas encore d'évaluation

- Energie Mines 10 FRDocument121 pagesEnergie Mines 10 FRMahieddine Saad Azzouz0% (1)

- RaffinageDocument8 pagesRaffinagerezak100% (1)

- Les Torches: Objectif Du DocumentDocument9 pagesLes Torches: Objectif Du DocumentLyane OuattaraPas encore d'évaluation

- Projet Pisé Partie 2 Et 3Document33 pagesProjet Pisé Partie 2 Et 3Adélaïde Mailhac0% (1)

- Cours 1Document12 pagesCours 1WaliD MerabeTPas encore d'évaluation

- Négoce Pétrole - CoursDocument40 pagesNégoce Pétrole - Courshichamhafdi3Pas encore d'évaluation

- Corrigé TEST 2 Transformation de L'énergieDocument2 pagesCorrigé TEST 2 Transformation de L'énergiemathfarm95Pas encore d'évaluation

- CHAPITRE IV Classification Periodique Des EleDocument9 pagesCHAPITRE IV Classification Periodique Des EleAmel SenhadjiPas encore d'évaluation

- Devoir de SynthèseDocument4 pagesDevoir de Synthèseacademie archimede100% (1)

- Attestation Abonnement TOTALDocument1 pageAttestation Abonnement TOTALkarina.ka437839Pas encore d'évaluation