Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Compt A 20072

Compt A 20072

Transféré par

ghiz-Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Compt A 20072

Compt A 20072

Transféré par

ghiz-Droits d'auteur :

Formats disponibles

Enseignement de Promotion sociale

COMPTABILITE GENERALE

Premire graduat

2009-2010

Laurence Legrand

TABLE DES MATIERES ET AGENDA

Avertissement septembre

Lentreprise septembre

Le droit comptable septembre

Les domaines de la comptabilit septembre

Les objectifs de la comptabilit septembre

Le bilan septembre

Les comptes/le grand-livre septembre

Le compte de rsultats et les comptes de gestion octobre

Le PCMN octobre

Les comptes de tiers octobre

La balance de vrification et par soldes octobre

Le livre-journal novembre

Les documents commerciaux novembre

La TVA novembre

Les travaux immobiliers novembre

Les travaux de fin dexercice novembre

Les variations de stocks novembre

Les amortissements novembre

Les rductions de valeur novembre

Les rductions de valeur sur crances douteuses novembre

Les provisions pour risques et charges dcembre

Laffectation du rsultat dcembre

Principes gnraux de la comptabilit dcembre

Calcul de la base imposable la TVA janvier

Les RRR janvier

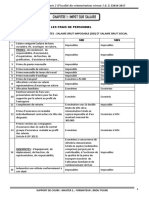

Les frais de transport janvier

Lescompte de rglement janvier

Les emballages janvier

Les factures tablir et recevoir janvier

La TVA intra-communautaire fvrier

Les importations et les exportations fvrier

Les prlvements sur stocks fvrier

Les taux de TVA fvrier

Les autres rgimes de TVA fvrier

Lusage mixte fvrier

Limite la dduction de la TVA : les vhicules fvrier

Exclusions de dduction de TVA fvrier

La dclaration de TVA fvrier

Les effets de commerce mars

1

Les impts sur le rsultat avril

Les rmunrations avril

Les comptes de rgularisation mai

Les comptes dattente mai

Les placements de trsorerie mai

Les valeurs chues lencaissement mai

Les chques mis mai

Les timbres postaux et fiscaux mai

Les virements internes mai

AVERTISSEMENT

La comptabilit est un enchanement logique doprations.

Afin de pouvoir sadapter toutes les situations, le comptable doit toujours comprendre le

pourquoi et le comment de ses critures.

Ne vous laissez pas dpasser, le professeur est l pour vous aider.

Aucune question nest ridicule.

Vous recevrez un syllabus dexercices supplmentaires. Il vous est vivement conseill de

les faire de manire vous exercer seul(e)s.

Ces exercices seront corrigs sils sont rendus aux dates prvues.

Les tudiants qui nont jamais fait de comptabilit ne doivent pas sinquiter. Le cours

reprend la matire ds le dbut.

Les tudiants qui ont dj suivi des cours de comptabilit ou qui travaillent dans le domaine

doivent se mfier car leurs connaissances actuelles ne correspondent sans doute pas au

exigences du graduat. Ils doivent tre particulirement attentifs la comprhension et

lavancement de la matire. Ce ne sont pas spcialement ces derniers qui russissent le plus

brillamment.

2

LENTREPRISE

Lentreprise commerciale achte des marchandises quelle revend sans les avoir

transformes. Ses stocks sont donc uniquement composs de marchandises.

Lentreprise industrielle achte des matires premires quelle transforme en produits finis.

Ses stocks sont donc composs de matires premires, den cours de fabrication et de produits

finis.

LENTREPRISE ET LES AGENTS ECONOMIQUES

Lentreprise est en contact avec dautres entreprises.

Elle achte des biens ou des services ses fournisseurs et elle vend ses clients.

Lentreprise est en contact avec les administrations publiques (Etat, communes, provinces,

rgions et communauts) qui peuvent aussi tre ses fournisseurs ou ses clients.

Mais, les administrations publiques fournissent galement des infrastructures (routes,

enseignement, chemins de fer, aides et subventions) en change dargent (impts et taxes).

Lentreprise est en contact avec les particuliers qui sont ses clients.

Lentreprise est en contact avec des travailleurs qui offrent leur travail en change dune

rmunration.

Lentreprise est en contact avec des prteurs (banques, institutions publiques de crdit,

fournisseurs, amis, parents) qui lui prtent de largent en change dun intrt dit dbiteur

pour lentreprise.

Lentreprise est en contact avec des emprunteurs (banques, institutions publiques de crdit,

clients, amis, parents...) qui lui empruntent de largent en change dun intrt dit crditeur

pour lentreprise.

Enfin, lentreprise est en contact avec ses propres propritaires (les entrepreneurs) qui en

change dun capital investi reoivent des participations aux bnfices.

Le comptable doit tre capable de comprendre et de traduire en criture comptable nimporte

quel flux (change) conomique touchant lentreprise.

3

NOTIONS DE DROIT COMPTABLE

En Belgique, cest en 1975 que nat le droit comptable. Le but est duniformiser la

prsentation de la comptabilit.

Lexercice comptable est la priode qui stend entre deux cltures (fermeture) des comptes.

En principe, lexercice comptable concide avec lanne civile.

A chacune des cltures, lentreprise tablit des comptes annuels.

Les comptes annuels

Ils synthtisent les comptes de lentreprise aprs mise en concordance avec linventaire

(relev dtaillant, en quantit et en valeur, tous les lments du patrimoine de lentreprise).

Ils sont composs du bilan, du compte de rsultats, de lannexe et du bilan social.

Le bilan est un tableau qui synthtise le patrimoine de lentreprise, cest--dire lensemble de

ses avoirs et dettes.

Le compte de rsultats est un document qui fait apparatre le rsultat de lexercice en

synthtisant les produits (lments qui augmentent le rsultat de lentreprise) et les charges

(lments qui diminuent son rsultat).

Lannexe est compose dune srie dinformations qui compltent et prcisent celles

contenues dans le bilan et le compte de rsultats.

Le bilan social est un document qui fournit des informations sur le nombre dengagements et

de licenciements effectus au cours de lexercice, sur les aides lemploi octroyes aux

entreprises et sur la composition du personnel (sexes, temps partiels, pr-pensionns...).

Cette approche rsulte de la prise de conscience de la responsabilit sociale (et pas seulement

financire) de lentreprise lgard des travailleurs qui la composent et lgard de

lensemble de la collectivit.

Le Plan Comptable Minimum Normalis ou PCMN est une liste des noms des comptes

utiliss par les entreprises. Ils sont classs selon un indice (numro).

Les entreprises individuelles

Dans celles-ci, une seule personne engage des fonds. Elles nont donc quun entrepreneur.

Elles ne disposent pas dune personnalit juridique distincte de celle du propritaire.

Les entreprises socitaires ou socits

Dans celles-ci, plusieurs personnes engagent des fonds. Elles ont donc plusieurs

entrepreneurs appels associs.

Elles disposent dune personnalit juridique distincte de celle des propritaires : elles ont donc

une personnalit juridique propre, ce sont des personnes morales.

Un actionnaire est un dtenteur dune ou plusieurs actions.

Les actions sont des titres dlivrs aux dtenteurs dune partie du capital dune socit suite un apport en

numraire (argent) ou en nature (btiment par exemple). Plus gnralement, on parle de part sociale.

4

LES ENTREPRISES QUI PEUVENT TRAVAILLER EN

COMPTABILITE SIMPLIFIE

Il sagit des trs petites entreprises.

Pour quelles puissent travailler en comptabilit simplifie, elles doivent avoir un chiffre

daffaires (montant total des ventes hors TVA) qui ne dpasse pas 500.000 (620.000

pour les stations de distribution dessence) et l/les entrepreneur(s) ne doi(ven)t pas avoir

limit sa/leur responsabilit son/leurs apports.

La comptabilit simplifie impose un inventaire en fin dexercice et la tenue de trois

livres-journaux durant lexercice. Lejournal des achats est tenu paralllement au facturier

des entres; il reprend tous les achats dats, leur montant et les modes de paiement dats. Le

journal des ventes est tenu paralllement au facturier des ventes; il reprend toutes les ventes

dates, leur montant et les modes de paiement dats. Le journal de trsorerie (ou financier)

est tenu paralllement aux extraits de comptes et pices de caisse; il reprend toutes les

oprations dates de caisse, de banque et de poste et les soldes journaliers en espces (caisse).

LES ENTREPRISES QUI DOIVENT TRAVAILLER EN

COMPTABILITE COMPLETE

Outre lobligation dinventaire, ces entreprises doivent tenir une comptabilitqui utilise des

livres et des comptes selon les rgles de la comptabilit en partie double (toute criture

mouvemente au minimum deux comptes), remplir les comptes annuels et utiliser un plan

comptable conforme au PCMN.

Elles sont tenues de publier les comptes annuels en les dposant la Centrale des Bilans de

la BNB (Banque Nationale de Belgique) o ils pourront tre consults sur simple demande.

Le dpt des comptes annuels doit tre effectu endans les 30 jours qui suivent leur

approbation par lAssemble gnrale des actionnaires et au plus tard dans un dlai de 7 mois

compter de la clture de lexercice.

Certaines entreprises peuvent utiliser les schmas abrgs des comptes annuels.

Il sagit des petites et moyennes entreprises.

Pour les distinguer des entreprises qui doivent utiliser les schmas complets, 3 critres sont

pris en considration : le chiffre daffaires avec un montant de 7.300.000 , le total bilan

avec un montant de 3.650.000 et le nombre moyen annuel des travailleurs occups avec

une limite de 50.

Peuvent utiliser les schmas abrgs, les entreprises qui ne dpassent pas plus dune de ces

limites sauf si le nombre de travailleurs dpasse 100. En effet, une entreprise qui compte plus

de 100 travailleurs se verra dans lobligation dutiliser les schmas complets. Il en sera de

mme si lentreprise est cote la bourse.

Lintrt de lutilisation des comptes annuels abrgs rside aussi dans le prix payer pour le

dpt de ceux-ci. En effet, le tarif pour le dpt sur papier du schma complet est de 418,12

tandis que celui du schma abrg est de 193,06 (pour le dpt via le net, les tarifs sont

respectivement de 357,62 et de 132,56 ). Le tarif pour les rectificatifs est de 129,83 .

5

Les autres entreprises doivent utiliser les schmas complets.

Il sagit des grandes entreprises.

Ces entreprises ont les mmes obligations que les prcdentes mais les sous-rubriques des

comptes annuels sont plus nombreuses et le nombre de comptes ouvrir est donc plus

important. Elles doivent galement tablir un rapport de gestion qui commente les comptes

annuels (explications de certaines rubriques, changements importants, comparaison des

chiffres daffaires et des bnfices avec ceux des annes antrieures, tableau de financement

ratios) et les vnements les plus importants survenus pendant lexercice.

En rgle gnrale, les pices justificatives externes doivent tre gardes 10 ans et les pices

justificatives internes, 3 ans.

LES DIFFERENTS DOMAINES DE LA

COMPTABILITE

LA COMPTABILITE GENERALE

La comptabilit gnrale a pour objet dtablir la situation patrimoniale dune entreprise (via

son bilan) et de dterminer son rsultat et ses composantes (via le compte de rsultats).

LA COMPTABILTE ANALYTIQUE DEXPLOITATION

La comptabilit analytique a pour objet de dterminer le cot de revient et le bnfice pour

chacun des biens ou services vendus.

LA COMPTABILITE DES SOCIETES

La comptabilit des socits enregistre les relations financires de lentreprise avec ses

associs (personnes ayant investi dans lentreprise) et ses obligataires (personnes ayant prt

de largent, sous forme dobligation, lentreprise). Elle tudie aussi particulirement les

oprations de cration des socits et celles lies leur fermeture.

LANALYSE FINANCIERE

Lanalyse financire tablit la sant financire de lentreprise laide de ratios (rapports entre

lments tirs des comptes annuels).

6

LES OBJECTIFS DE LA COMPTABILIT

La comptabilit enregistre, au jour le jour, les flux dune entreprise au livre-journal puis les

classe dans le grand-livre et enfin les synthtise dans les comptes annuels.

La comptabilit dcrit ainsi une situation et montre son volution. Elle fournit des

informations chiffres qui permettent linterprtation des rsultats, facilitent la prise de

dcisions et servent en mesurer les consquences. Grce aux informations fournies, il doit

donc tre possible danalyser le pass, de connatre le prsent et de prvoir lavenir.

La comptabilit est donc un outil de gestion.

Il sagit aussi de rpondre une obligation lgale mais encore de faciliter ltablissement

de certains documents fiscaux (dclaration la TVA, aux impts) ou sociaux (dclaration

lONSS par exemple).

La comptabilit est donc utilise lintrieur de lentreprise mais galement par des tiers qui

peuvent sen servir pour exercer un contrle. Elle peut ainsi servir de preuve en justice.

Parmi les utilisateurs internes, nous pouvons citer les dirigeants; les gestionnaires des stocks; le service

comptable; le service financier qui doit connatre les capitaux disponibles, dcider de leur affectation

(investissements) et mesurer limpact des dcisions; les propritaires qui ont un pouvoir de dcision; les

reprsentants des travailleurs.

Parmi les utilisateurs externes, nous pouvons citer les propritaires (simples actionnaires sans pouvoir de

dcision), lEtat pour calculer limpt ou tablir des statistiques (sur lemploi ou sur la sant des diffrents

secteurs industriels et commerciaux), les tribunaux, les clients et fournisseurs qui peuvent analyser la fiabilit de

lentreprise et notamment sa surface financire (son aptitude faire face aux engagements), les prteurs pour les

mmes raisons, les investisseurs (simples actionnaires potentiels ou intresss par un rachat), les concurrents, les

futurs travailleurs, les tudiants, les syndicats

LE BILAN

Le bilan est un tableau qui synthtise lensemble des avoirs et des dettes dune entreprise.

Il dcrit donc sa situation patrimoniale un moment donn.

Le bilan est un double tableau prsentant, droite (au passif) les origines des capitaux mis

la disposition de lentreprise et, gauche ( lactif) les utilisations faites de ces capitaux.

Lactif reprsente donc lutilisation des ressources (ou les emplois) et le passif, lorigine des

ressources (ou les ressources, les sources de financement).

Puisque toute ressource doit tre employe et que tout emploi pour origine une ressource,

lactif est toujours gal au passif. Cest le principe de base de lquilibre du bilan.

7

APPLICATIONS

1) Prsentez le bilan aprs chaque opration

a. Lentreprise X dispose, pour commencer son activit, dun capital de 250.000 qui lui

a t apport par ses propritaires. Avec ce capital, lentreprise dcide dacheter des

machines pour 75.000 . Le reste est gard en banque.

b. Elle achte ensuite du mobilier pour 37.500 et des marchandises pour 25.000 ,

le tout est pay par banque.

2) Le patrimoine de la socit Y est compos des lments suivants.

Prsentez cette situation dans un bilan.

Terrain bti : 200.000 , marchandises : 7.500 , compte vue en banque : 11.250 ,

crances court terme sur clients : 5.500 , dettes court terme vis--vis des

fournisseurs : 8.500 .

3) Messieurs Dupont et Legrand affectent une somme de 75.000 la constitution dune

socit.

Ils ouvrent un compte courant bancaire, au nom de leur entreprise, pour 50.000 et un

autre La poste (ex OCP : Office des Chques Postaux) pour 2.500 .

Ils conservent le reste en caisse.

En outre, ils empruntent, un ami, 25.000 remboursables dans 5 ans et verss au

compte courant bancaire de la socit.

Prsentez le bilan initial.

La socit acquiert ensuite un immeuble commercial pour 62.500 quelle rgle pour

25.000 par chque bancaire; elle contracte un emprunt hypothcaire pour le solde.

Elle achte du mobilier de bureau pour 5.000 et des machines pour 2.000 , la moiti est

paye, au comptant, par la banque et le solde fait lobjet dun crdit court terme.

Elle achte aussi des marchandises pour 10.000 dont 1.500 sont pays par chque

postal, 2.500 par caisse; le reste faisant lobjet dun crdit court terme.

Prsentez le bilan de la socit au terme de ces oprations.

4) M. Bernard prlve parmi ses avoirs personnels, valus 500.000 , une somme de 50.000 en

espces, un vhicule valu 40.000 sur lequel il reste encore 10.000 payer court terme

et des meubles valus 30.000 pour mettre le tout la disposition de l'entreprise qu'il cre.

Etablissez le bilan de l'entreprise "Bernard".

A combien s'lve le patrimoine net de l'entreprise Bernard ?

A combien s'lve le patrimoine de M. Bernard ?

Supposons maintenant que l'entreprise "Bernard" emprunte en banque, long terme, un montant

de 100.000 quelle dpose sur son compte courant bancaire.

Etablissez le bilan qui rsulte de cette nouvelle situation.

Quelle est maintenant la situation du patrimoine de l'entreprise "Bernard" ?

8

1) Lentreprise Z dispose, pour commencer son activit, dun capital de 250.000 .

Les emplois se composent dun immeuble valu 100.000 et de marchandises

values 125.000 . Le reste est gard sur le compte courrant bancaire.

Dressez le bilan initial de lentreprise

a. Lentreprise Z vend, au comptant par banque pour 75.000 , des marchandises

quelle avait achetes 50.000 . Prsentez le nouveau bilan de lentreprise.

b. Repartez du bilan initial et imaginez le scnario suivant : lentreprise Z vend, au

comptant par banque pour 37.500 , des marchandises quelle avait achetes 50.000 .

Prsentez le nouveau bilan de lentreprise.

Une dette est lobligation qua un dbiteur de payer une somme dargent emprunte son

crancier. Les dettes ont leur place au passif du bilan.

Une crance est le droit qua un crancier au remboursement dune somme dargent prte

son dbiteur. Les crances ont leur place lactif du bilan.

Le capital cest lapport du ou des propritaire(s) lentreprise.

Il peut donc tre considr comme une dette de lentreprise vis--vis de son ou ses

propritaire(s). Cette dette est cependant particulire car elle nest pas exigible comme le sont

les autres dettes. En effet, elle ne sera remboursable qu la liquidation (fermeture) de

lentreprise.

Le rsultat, sil est conserv dans lentreprise, apparat au passif du bilan : en positif si cest

un bnfice puisquil augmente les ressources de lentreprise, en ngatif si cest une perte

puisquelle diminue les ressources de lentreprise; il sagit dune mauvaise utilisation de

ressources.

Les capitaux propres qui comprennent le capital et le rsultat conserv sont appels le

non-exigible par rapport au capital emprunt appel lexigible.

LACTIF DU BILAN

Les avoirs sont classs par ordre croissant de liquidit : du moins liquide au plus liquide; la

liquidit tant le fait dtre transformable plus ou moins rapidement en numraire (pices et

billets).

Au-dessus de lactif, nous classerons donc les biens qui ne sont pas destins tre vendus

(immeubles, machines); au-dessous, ceux destins tre transforms en liquidit

(marchandises, crances) puis ceux qui sont dj liquides (valeurs disponibles).

LES ACTIFS IMMOBILISES

Les actifs immobiliss peuvent galement tre appels capitaux fixes.

Ils sont destins rester durablement dans lentreprise. Ils se renouvellent lentement.

LES ACTIFS CIRCULANTS

Appels galement capitaux circulants, ils sont destins tre transforms en liquidits et se

renouveler plus ou moins rapidement selon le cycle dexploitation (les marchandises vendues

permettant den acheter dautres).

Au sein de lactif circulant, on distingue le ralisable destin se transformer en liquidit

(stocks et crances) et le disponible dj liquide (comptes courants ou vue et caisse).

9

LE PASSIF DU BILAN

Les dettes sont classes par ordre croissant dexigibilit : du moins exigible au plus

exigible.

Au-dessus du passif, nous classerons donc le capital propre; au-dessous, le capital

emprunt avec les dettes long terme (plus dun an) et puis les dettes court terme ( un an

au plus).

LES CAPITAUX PROPRES

Les fonds propres sont les ressources financires mises la disposition de lentreprise par son

ou ses propritaire(s) et les ressources qui proviennent des bnfices conservs.

LES DETTES

Appeles galement capitaux trangers, ce sont les ressources financires mises la

disposition de lentreprise par les tiers cranciers.

LES MASSES BILANTAIRES

Les actifs immobiliss, les actifs circulants, les capitaux propres et les dettes sont les

masses bilantaires du bilan lgal.

Pour son analyse, on procdera parfois des regroupements diffrents : les capitaux qui sont

la disposition de lentreprise long terme (capitaux propres et dettes plus dun an) sont

alors appels capitaux permanents et ceux qui sont la disposition de lentreprise court

terme (maximum un an) capitaux temporaires.

La situation nette dune entreprise est obtenue en dduisant de lactif, le montant des dettes

envers les tiers. Elle est donc synonyme de capital propre ou de patrimoine (net). Ces trois

termes servent dsigner la richesse relle de lentreprise (celle qui nest pas due aux tiers).

RE

ACTIF PASSIF

ACTIFS IMMOBILISES CAPITAUX PROPRES (non exigible)

CAPITAUX

ACTIF CIRCULANTS DETTES (exigible) PERMANENTS

REALISABLE A LONG TERME

(stocks, crances)

DISPONIBLE A COURT TERME CAPITAUX

TEMPORAIRES

LE BILAN NORMALISE

Les bilans, selon les schmas lgaux normaliss sont prsents aprs affectation du

rsultat et pour deux exercices successifs.

Ils permettent ainsi de dgager la situation patrimoniale de lentreprise et danalyser son

volution sur deux ans.

10

APPLICATION

Lentreprise Zigzag prsente la situation de dpart suivante.

Actif Passif

Actifs immobiliss 100.000 Capitaux propres 175.000

Immobilisations corporelles 100.000 Capital 150.000

Terrains et constructions 100.000 Capital souscrit 150.000

Actifs circulants 175.000 Bnfice report 25.000

St. et com. En cours dex. 75.000 Dettes 100.000

Stocks 75.000

Marchandises 75.000 Dettes plus dun an 75.000

Dettes financires 75.000

Valeurs disponibles 100.000 Etablissement de crdit 75.000

Dettes un an au plus 25.000

D. + dun an ch. ds lanne 25.000

275.000 275.000

Les valeurs disponibles sont seulement constitues par le compte courant bancaire.

Etablissez le bilan du mois de janvier en tenant compte des oprations suivantes.

Achat de marchandises crdit (C.T.) pour 25.000 .

Vente au comptant, par banque, de marchandises achetes 30.000 pour 50.000 .

Etablissez le bilan du mois de fvrier en tenant compte des oprations suivantes.

Ouverture dun compte courant la banque de La poste et transfert, sur ce compte, de

50.000 provenant du compte courant bancaire.

Achat dune camionnette : 15.000 , paiement par banque.

Paiement du fournisseur par C.C.P. : 12.500 .

Vente, court terme, de marchandises achetes 20.000 pour 30.000 .

Retrait du compte courant bancaire : 12.500 .

Etablissez le bilan du mois de mars en tenant compte des oprations suivantes.

Remboursement, par banque, dune annuit de lemprunt bancaire : 25.000 .

Achat, court terme, de marchandises : 37.500 .

Vente au comptant, par banque, de marchandises achetes 25.000 pour 43.750 .

Paiement du fournisseur par chque bancaire : 12.500 .

Achat doutillages : 5.000 pays par C.C.P.

Les bilans sont des documents de synthse.

Pour lenregistrement quotidien des oprations, les comptables utilisent des comptes.

11

LES COMPTES / LE GRAND LIVRE

Pour chaque poste du bilan, un compte est ouvert. Dans certains cas, plusieurs comptes

seront ouverts pour un seul poste apparaissant au bilan; ainsi les valeurs disponibles seront

splittes en plusieurs comptes : un compte pour chaque compte courant bancaire, un pour le

compte courant de La poste et un pour la caisse.

La colonne de gauche du compte est appele dbit; la colonne de droite, crdit.

Les comptes dactif sont gnralement dbits de leur situation initiale et des

augmentations qui les concernent; ils sont crdits des diminutions.

Les comptes de passif sont gnralement crdits de leur situation initiale et des

augmentations qui les concernent; ils sont dbits des diminutions.

Les valeurs initiales des comptes apparaissent donc gnralement du ct o elles figurent au

bilan. En effet, les emplois y restent gauche et les ressources droite : si je paie un

fournisseur par banque, ma ressource est largent disponible sur ce compte que je crdite et

lemploi de cette ressource est le paiement du fournisseur, compte que je dbite.

La diffrence entre le total des montants inscrits au dbit et le total des montants inscrits au

crdit sappelle le solde.

Le solde sera nul si le total des dbits est gal au total des crdits.

Le solde sera dbiteur si le total des dbits est suprieur au total des crdits, il sera inscrit du

ct droit du compte pour lquilibrer.

Le solde sera crditeur si le total des crdits est suprieur au total des dbits, il sera inscrit du

ct gauche du compte pour lquilibrer.

Pour tablir le bilan, il suffira dinscrire les soldes dans les rubriques appropries en

effectuant parfois des groupements. Il sagit en fait de solder les comptes dans le bilan.

Pour lexercice suivant, les soldes dbiteurs et crditeurs seront reports dans les comptes

comme valeurs initiales.

Pour conserver lquilibre bilantaire, chaque criture, le total des sommes dbites doit

toujours tre gal au total des sommes crdites.

Cest la raison pour laquelle on parle de comptabilit en partie double, toute criture

comprend deux volets (un dbit et un crdit) puisque toute ressource doit tre utilise et que

tout emploi a pour origine une ressource.

Les comptes sont des tableaux tenus sur un support quelconque (fiches manuelles mais plus

souvent crans dordinateurs). En ralit, ils sont composs de plusieurs colonnes indiquant

les lments suivants : le numro de lopration (suivant lordre chronologique), la date de

lopration, la rfrence la pice justificative (n de facture et nom du fournisseur par

exemple), le dbit du compte et son crdit.

Pour des raisons de facilit, seules les deux dernires colonnes sont souvent utilises et les

numros des oprations sont inscrits devant les montants dbits et derrire les montants

crdits. Au-dessus du compte est indiqu son nom (intitul) et son numro repris dans le

PCMN.

12

APPLICATIONS

1) Mouvementez les comptes suivants de leur situation initiale

Caisse : 2.500 , Banque cc : 3.000

Dette court terme auprs dun tablissement de crdit : 1.250

2) Prenons le cas du compte caisse et mouvementons-le suivant les oprations suivantes

Le 01/09, lentreprise Legrand dispose de 250 en caisse.

Le 03/09, elle paie son loyer : 200 .

Le 08/09, elle encaisse 75 dintrts.

Le 18/09, elle encaisse 12,50 dun client.

Le 25/09, elle paie des marchandises : 50 .

Dgageons le solde. Que reprsente-t-il ? Tirons le solde de ce compte.

Ouvrons nouveau ce compte.

3) Passez les oprations suivantes dans le grand-livre

Pour chaque opration, analysez limpact sur le bilan.

-Achat de mobilier : 2.500 , paiement de la moiti par caisse.

-Retrait de 2.500 de la banque pour payer le fournisseur, le reste est gard en caisse.

-Emprunt bancaire de 2.500 long terme pour payer une dette bancaire de 1.000 court

terme, le reste est gard en caisse.

-Annulation de lemprunt long terme : remboursement de la moiti par caisse, lautre

moiti tant reclasse court terme.

Les comptes dactif ont gnralement un solde dbiteur et les comptes de passif un solde

crditeur. En effet, un avoir qui aurait un solde ngatif reprsenterait en fait une dette qui

devrait ds lors tre porte au passif lors de ltablissement du bilan (compte courant ngatif

ou compte clients ngatif); tout comme une dette qui aurait un solde ngatif reprsenterait

en fait une crance qui devrait ds lors tre porte lactif lors de ltablissement du bilan

(compte fournisseurs ngatif).

Le livre dans lequel sont consigns tous les comptes de lentreprise sappelle le

grand-livre (des comptes).

13

LES CHARGES ET LES PRODUITS

LE COMPTE DE RESULTATS

Les comptes de charges enregistrent les oprations qui diminuent le rsultat; les comptes

de produits, celles qui augmentent le rsultat. Les soldes de ces comptes sinscrivent dans

un compte de rsultats o ils sont classs selon leur nature.

Leur confrontation permet de dterminer le rsultat global de lexercice. Cest celui-ci qui

est transfr au bilan.

Les comptes de gestion (charges et produits) suivent aussi la logique comptable : les emplois

(charges) gauche et les ressources (produits) droite. Les comptes de charges

fonctionnent donc comme des comptes dactif et les comptes de produits comme des

comptes de passif.

Le compte de rsultats dgage le rsultat dexploitation li lactivit principale de

lentreprise, le rsultat financier li aux oprations financires et le rsultat exceptionnel li

aux activits non courantes de lentreprise.

Les mutations du patrimoine ne se compensent pas toujours laide de comptes de bilan

et des comptes de gestion doivent tre mouvements pour conserver lquilibre bilantaire.

Exemple : lors de la vente dune machine qui vaut 12.500 pour 15.000 , le compte dactif

machines est crdit de 12.500 et le compte dactif clients dbit de 15.000 ; la

diffrence est un produit exceptionnel de 2.500 .

Pour tre quilibr, le bilan doit donc tre prsent aprs affectation du rsultat (imputation du

rsultat final au passif du bilan).

Les achats de matires premires ou de marchandises et les ventes sont traits en deux

temps :

-durant lexercice, les achats sont comptabiliss en charges et les ventes en produits;

-en fin dexercice, on procde linventaire des stocks et on rectifie le(s) compte(s) de stocks

du bilan.

Tous les achats ne sont pas comptabiliss directement en charges

Lorsquils visent acqurir des biens dquipement (immeubles, matriel, mobilier), ils

sont comptabiliss dans les actifs immobiliss. Ce sont des dpenses dinvestissements

prises en charge par le biais des amortissements.

Le compte de rsultats est tablit en fin dexercice de manire pouvoir quilibrer le

bilan.

Chaque anne, le compte de rsultats prsente les charges et les produits de lexercice cltur

alors que le bilan prsente des comptes cumuls.

En dbut dexercice, les comptes de charges et de produits sont remis zro, puisquils ont

t solds dans le bilan, tandis que les comptes de bilan sont rouverts sur base des soldes de

lexercice prcdent.

Tout comme lon remet le petit compteur kilomtrique zro avant un voyage, laffectation

du rsultat au bilan consiste remettre ce rsultat zro. Le compteur gnral, lui, comme le

bilan, additionne de manire cumulative les kilomtres parcourus.

14

Pour enregistrer les pices justificatives, le comptable tient toujours un raisonnement logique

Que reprsente la pice justificative enregistrer ?

Quels comptes utiliser ?

Sont-ce des comptes dactif, de passif, de charges ou de produits ?

Augmentent-ils ou diminuent-ils ?

Faut-il les dbiter ou les crditer ?

APPLICATIONS

1) Etablissez le compte de rsultats.

Achat de marchandises : 5.000

Transport de personnes : 250

Rmunrations : 750

Vente des marchandises : 7.000

2) Passez les critures suivantes dans le grand-livre

Rception dune facture de Belgacom : 212,50

Rception dune note de crdit de Belgacom pour erreur de facturation : 12,50

Etablissement dune facture pour marchandises : 1.250 .

Etablissement dune note de crdit pour retour de marchandises : 100

3) Durant lexercice N, lentreprise de distribution X a vendu des marchandises pour

395.000 .

Elle a achet des marchandises pour 300.000 .

Ses factures pour lectricit, eau et fuel slvent 12.500 .

Elle a pay des intrts sur capitaux emprunts pour 800 .

Les rmunrations se sont leves 10.000 et les charges sociales 3.300 .

Elle a peru des intrts sur placement de trsorerie pour 375 .

Les impts se sont levs 625 .

Elle a estim la dprciation annuelle de son matriel et de ses quipements 5.000 .

Prsentez le rsultat de lexercice.

4) Un industriel a install une cantine l'usage de son personnel dans un local dont le loyer annuel

est de 24.000 .

La dpense d'amnagement de ce local est de 45.000 rpartir sur cinq ans; celle du mobilier, de

84.000 rpartir sur dix ans et celle de la vaisselle, de 14.400 rpartir sur deux ans.

Pendant un mois, il a t servi 9.200 repas pays 7 /pice.

Les dpenses du mois ont t :

-achats de denres : 38.000 .

-dpenses de gaz, eau et lectricit : 2.500 .

-dpenses de personnel de cantine : 12.500 .

-petits frais : 1.100 .

Il y a lieu de prvoir 34,96% de charges sociales calculs sur les frais de personnel de la cantine.

Prsentez le rsultat d'exploitation mensuel.

15

Voici le bilan initial dune entreprise.

Actif Passif

Capitaux propres 7.500

Capital 7.500

Capital souscrit 7.500

Actifs circulants 12.500 Dettes 5.000

Crances un an au plus 10.000 Dettes un an au plus 5.000

Crances commerciales 10.000 Dettes commerciales 5.000

Fournisseurs 5.000

Valeurs disponibles 2.500

12.500 12.500

Les valeurs disponibles sont uniquement constitues du compte caisse.

Voici les oprations de lexercice.

Encaissement dune crance sur clients : 2.500 .

Rception dun avis de crdit du cc bancaire : 5.000 , emprunt bancaire long terme.

Rception dune facture pour marchandises : 3.500 .

Rception dune facture dlectricit : 250 .

Rception dun avis de dbit bancaire pour les 250 .

Paiement dun fournisseur en espces : 2.500 .

Etablissement dune note de dbit pour intrts de retard : 125 .

Rception dune facture pour une voiture doccasion : 6.250 .

Etablissement dune facture pour marchandises : 4.750 .

Prise en charge, et paiement par caisse, darrirs de rmunrations ouvriers : 125 .

Rception dune facture dun taximan : 50 .

Comptabilisez ces oprations au grand-livre des comptes puis prsenter les comptes annuels.

16

LE P.C.M.N.

Le Plan Comptable Minimum Normalis est une liste de noms de comptes (leur libell)

ordonne selon des numros (leur indice).

Pour satisfaire aux exigences externes, le plan comptable est normalis.

Les entreprises doivent utiliser les intituls (libells) et les numros prvus par celui-ci.

Pour satisfaire aux exigences internes, le plan comptable est minimum (le minimum impos

par la loi, les intituls et numros en gras dans le plan comptable remis en classe) et

lentreprise peut le dtailler pour ladapter ses besoins.

Exemple :

Le compte intitul clients porte lindice 400; cet indice et cet intitul sont obligatoires, ils

sont imprims en gras dans votre plan comptable.

Si lentreprise le dsire, elle peut ouvrir des sous-comptes : 4000 Clients belges,

4001 Clients europens, 4002 Autres clients.

Et mme, 40000 Clients belges de la Rgion flamande, 40001 Clients belges de la Rgion

wallonne, 40002 Clients belges de la Rgion bruxelloise.

Et encore, 400010 Client belge de la rgion wallonne Dupont, 400011 Client belge de la

rgion wallonne Durant

Le 4 indique la classe du compte, celle des crances et dettes un an au plus.

Le 40 (le 0 supplmentaire) indique quil sagit de crances commerciales.

Le 400 (le 0 supplmentaire) indique quil sagit de crances commerciales simples.

Le 4001 (le 1 supplmentaire) indique quil sagit de clients europens.

Le 40013 (le 3 supplmentaire) pourrait indiquer quil sagit de clients italiens

Le plan comptable est divis en classes.

Classe 1 Fonds propres, provisions pour risques et charges et dettes plus dun an.

Autrement dit, les capitaux permanents.

Nous avons dj utilis les comptes 100 Capital souscrit, 14 Bnfice ou perte

reporte et 1730 Etablissements de crdit, dettes en compte.

Les comptes de la classe 1 sont regroups au-dessus de la colonne du passif.

Classe 2 Frais dtablissement, actifs immobiliss et crances plus dun an.

Autrement dit, les actifs plus dun an situs dans le haut du bilan.

Remarquons, quau niveau du bilan, les crances plus dun an font partie des

actifs circulants.

Nous avons dj utilis principalement les comptes : 220 Terrains,

221 Constructions, 222 Terrains btis, 23 Installations, machines et

outillages et 24 Mobilier et matriel roulant.

Classe 3 Stocks et commandes en cours dexcution.

Nous avons principalement utilis le compte 340 marchandises.

Rappelons que ce compte ne sera mouvement quen fin dexercice.

17

Classe 4 Crances et dettes un an au plus

Ces comptes regroupent une partie de lactif ralisable et une partie du

passif (les capitaux temporaires) : en effet, les comptes 40 et 41 reprsentes des

crances, tandis que les comptes 42 48 reprsentent des dettes.

Nous avons principalement utilis le compte 400 Clients (crance) et

440 Fournisseurs (dette).

Classe 5 Placements de trsorerie et valeurs disponibles.

Les actifs dont nous pouvons disposer dans un bref dlai (placements

de trsorerie) et les actifs liquides (valeurs disponibles) situs dans le bas du bilan.

Nous avons dj utilis les comptes 510 Actions et parts, 5500 Banque, compte

courant, 560 OCP, cc et 570 Caisse, espces.

Classe 6 Charges.

Les comptes 60 64 regroupent les charges dexploitation (604 Achat de

marchandises, 61 Services et biens divers).

Les comptes 65 regroupent les charges financires (6500 Intrts, commissions et

frais affrents aux dettes)

Les comptes 66 regroupent les charges exceptionnelles (663 Moins-value sur

ralisation dactifs immobiliss).

Les comptes 67 regroupent les charges lies limpt sur le rsultat.

Classe 7 Produits.

Les comptes 70 74 regroupent les produits dexploitation (700 Ventes de

marchandises).

Les comptes 75 regroupent les produits financiers (751 Produits des actifs

circulants).

Les comptes 76 regroupent les produits exceptionnels (763 Plus-value sur

ralisation dactifs immobiliss).

Les comptes 77 regroupent les produits lis limpt sur le rsultat.

Classe 0 Droits et engagements hors bilan.

Deux colonnes donnent lemplacement des comptes au bilan et au compte de rsultats.

Dans le bilan et le compte de rsultats, une colonne codes fournit les numros de comptes

dont les soldes doivent y tre reports.

18

APPLICATION

Cherchez dans le PCMN les numros et les intituls des comptes suivants.

Trouvez le montant du capital.

-Immeuble : 280.000

-Compte courant bancaire : 17.500

-Agencements du magasin : 8.500

-Emprunt 18 mois auprs dune banque : 70.000

-Camion : 65.000

-Avoir en cc La poste : 4.500

-Espces : 3.500

-Clients court terme : 11.500

-Marchandises : 37.500

-Machines : 30.000

-Fournisseurs court terme : 16.000

-Traites court terme tires sur les clients et acceptes par eux : 4.000

-Emprunt de 20.000 6 mois auprs d'une banque

-Mobilier de bureau : 12.000

-Prt de 10.000 pour 2 ans un des employs

-Bons de caisse : 5.000

-Acceptations de lettres de change court terme : 8.000

19

LES COMPTES DE TIERS

Tous les achats seront enregistrs en deux temps indpendamment du mode (caisse, banque,

OCP) ou du dlai (au comptant, au grand comptant ou terme) de paiement.

En effet, en tant quentreprise, tous les achats effectus feront lobjet dune facture quil

faudra enregistrer en passant par le compte 440 Fournisseurs. Ainsi le solde du compte

440 Fournisseurs correspondra au total dgag du facturier des entres.

De plus, tous les achats font lobjet de deux pices justificatives : la facture reprsentant

lachat proprement dit et lextrait de compte ou la pice de caisse reprsentant le paiement de

lachat; deux pices justificatives impliquent deux critures. Ceci est dautant plus vrai quand

plusieurs comptables soccupent dune mme comptabilit et quil sagit de ne pas

comptabiliser deux fois la mme opration ou de ne pas la comptabiliser du tout.

En outre, en comptabilit informatise, vous verrez que lordinateur vous enverra le compte

fournisseurs ds que vous aurez enregistr un achat.

Par assimilation, tous les autres frais seront comptabiliss de la mme manire sur base des

notes de frais, notes dhonoraires (pour les avocats par exemple), avis dchances (pour les

assurances par exemple)

Une exception : un loyer pay par ordre permanent. Vous ne disposez que dune pice

justificative, lextrait de compte, vous crditerez immdiatement le compte financier sur base

de celle-ci. Aucun document ne vous parvient de votre propritaire pour constater le

paiement, donc pas besoin de passer par le compte fournisseurs.

Une autre exception : lachat de titres.

Pour les ventes, le systme est un peu diffrent mais les principes restent les mmes.

En effet, toute vente ne donne pas lieu une facture; cest le cas des ventes appeles au

comptoir qui sont payes au grand-comptant et sans facturation. Dans ce cas, il ny a

quune pice justificative, la pice de caisse, et donc il ne faut pas passer par le compte

400 clients.

Pour toutes les ventes avec facture, on passera lcriture en deux fois avec le passage par le

compte de tiers clients pour les mmes raisons que celles nonces au niveau des achats

(solde compte clients gal au total du facturier des sorties).

Cette mthode permet, en outre, de suivre plus facilement lhistorique des comptes de tiers

clients et fournisseurs, indpendamment du mode de paiement (comptant ou terme).

Tout enregistrement dopration sappuie sur une pice justificative.

Il sagit dune rgle de scurit qui garantit la fiabilit de la comptabilit : les pices

justificatives servent de preuve quant lauthenticit et lexactitude des enregistrements.

Elles doivent donc tre classes mthodiquement (facturier dentres, facturier de sorties)

dates, numrotes (n de classement interne si ncessaire comme pour les factures dachats)

et conserves sous leur forme originale ou en copie.

Le comptable a pour tche de traduire une pice justificative en opration (langage)

comptable.

20

APPLICATION

Enregistrez ces oprations dans les comptes et tirez-en les soldes.

-Rception dune facture pour achat de marchandises, paiement par banque,

extrait de compte reu : 20.000 .

-Rception dune facture pour frais de transport des marchandises, paiement par banque,

extrait de compte reu : 700 .

-Etablissement dune facture pour vente de marchandises, encaissement par banque,

extrait de compte reu : 15.000 .

-Rception dune facture pour achat de petites fournitures de bureau, paiement par banque,

extrait de compte reu : 900 .

-Rception dune note de crdit pour retour de marchandises, encaissement par banque,

extrait de compte reu : 1.500 .

-Prise en charge et paiement par banque des salaires des travailleurs,

extrait de compte reu: 18.000 .

-Etablissement dune facture pour vente de marchandises, paiement par banque,

extrait de compte reu : 30.000 .

Rception dun avis de paiement dune prime d'assurance et paiement par banque,

extrait de comptes reu : 6.000 .

-Etablissement dune note de crdit pour retour, paiement par banque,

extrait de compte reu : 400 .

21

LA BALANCE DE VERIFICATION ET PAR SOLDES

Pour vrifier lgalit des dbits/crdit et tablir les comptes annuels, le comptable saide

dune balance.

Il sagit dun document comprenant cinq colonnes.

-La premire colonne reprend les numros et les intituls des comptes utiliss.

-La seconde colonne reprend le total des dbits pour chaque compte.

-La troisime colonne reprend le total des crdits pour chaque compte.

Ces deux dernires colonnes doivent avoir un total identique.

-La quatrime colonne reprend les soldes dbiteurs des comptes concerns.

-La cinquime colonne reprend les soldes crditeurs des comptes concerns.

Ces deux dernires colonnes doivent galement avoir un total identique.

Les ventuelles erreurs ayant t corriges, les comptes seront solds et il suffira dinscrire au

compte de rsultats et au bilan, en procdant parfois des regroupements, les soldes des

diffrents comptes figurant sur ce document de synthse.

La balance est tablie au minimum une fois par an afin de prsenter les comptes annuels.

Cependant, il est souhaitable dtablir des balances plus rgulirement.

APPLICATION

Reprenez le bilan de lentreprise Zigzag du mois de mars (p. 11)

Enregistrez les oprations du mois davril au grand-livre.

-Rception dun avis de dbit postal de 25.000 pour remboursement anticip de lemprunt

bancaire long terme.

-Rception dune facture pour marchandises : 75.000 .

-Achat, au comptant par banque, dune camionnette : 37.500 .

-Rception de lextrait de compte bancaire relatif lachat de la camionnette.

-Etablissement dune facture pour marchandises : 50.000 .

-Rception dun reu pour paiement du loyer par caisse : 750 (pice de caisse reue)

-Rception dune facture pour frais de publicit : 3.000 .

-Etablissement dune facture pour marchandises pour 25.000 .

-Rception dun avis de crdit bancaire : 50.000 .

-Vente, 60 jours fin de mois, de marchandises pour 12.500 .

-Rception dun avis de dbit bancaire pour remboursement anticip du solde de lemprunt

long terme.

-Rception dune facture pour machines : 12.500 ; paiement, au comptant, par banque.

-Rception de lextrait de compte postal pour paiement, au comptant, des frais de publicit.

Prsentez la balance et les comptes annuels du mois davril.

22

LE LIVRE-JOURNAL

Le cycle comptable

Voici le schma, encore simplifi, de la procdure suivre dans un cycle comptable :

-Ouverture des comptes sur base de leur clture dans la balance de lexercice prcdent.

-Rception des pices justificatives et numrotation de celles-ci si ncessaire.

-Enregistrement de ces pices au (livre-)journal dabord, puis au grand-livre (des comptes)

ensuite. Classement.

-Balance (les totaux des dbits et crdits doivent correspondre aux totaux du livre-journal).

-Clture des comptes (soldes).

-Etablissement des comptes annuels : compte de rsultats et bilan avec imputation du rsultat.

Le (livre-)journal, exemples

1) Nous recevons un extrait de compte bancaire constatant le paiement de 1.000 dun

client.

Date

1 5500 Banque compte courant 1.000

400 Clients 1.000

Extrait de compte n, paiement de

2) Le 10/10/N, nous payons, par caisse, 750 un fournisseur.

10/10/N

2 440 Fournisseurs 750

570 Caisse, espces 750

Pice de caisse n, paiement

3) La mme criture que celle ci-dessus

2 10/10/N 440 Fourn. 570 Caisse, esp. 750 750 Pice de caisse n, paiement

Dautres prsentations sont encore possibles mais les dbits restent gauche et les crdits

droite.

En bas de page, on calculera le total des dbits et le total des crdits. Cette somme sera

reporte au dbut de la page suivante avec lintitul report nouveau.

Toutes les critures inscrites au journal le seront ensuite dans le grand-livre, y compris

lcriture douverture (reprise des valeurs initiales des comptes de bilan).

A la diffrence du grand-livre qui classe les oprations dans les comptes, le livre-journal

classe les oprations les unes la suite des autres par ordre chronologique.

Le journal prsente certains avantages : il permet de visualiser, au jour le jour, les oprations

dans leur entiret (alors que dans le grand-livre, lopration est clate dans plusieurs

comptes) et de vrifier instantanment lgalit dbit(s)-crdit(s).

Par contre, le journal ne permet pas de connatre la situation des comptes ni dtablir les

comptes annuels puisquil ne nous donne pas les soldes.

23

Grce aux numros des oprations, le comptable peut passer aisment de lun lautre.

Dans une comptabilit informatise, lcriture est passe au livre-journal et le logiciel impute

lui-mme les oprations dans les comptes.

APPLICATIONS

1) Enregistrez les oprations suivantes au grand-livre et au livre-journal.

-Le 28/08, rception dun extrait de compte postal constatant un paiement de 6.250 un

fournisseur.

-Le 29/08, tablissement dune facture pour vente de marchandises : 5.000 .

-Dito, rception dun extrait de compte bancaire pour le remboursement dune dette

financire long terme : 6.250 .

2) Enregistrez les oprations suivantes au livre-journal.

-Apport initial de 25.000 vers sur le compte bancaire.

-Rception dune facture payable au comptant, par banque, pour matriel : 10.000 .

-Rception de lextrait de compte bancaire relatif lopration ci-dessus.

-Rception dun extrait de compte pour retrait de 5.000 du compte courant bancaire.

-Rception dune facture pour marchandises : 3.000 .

-Etablissement dune facture pour marchandises : 4.500 .

-Transfert de 12.500 du compte courant bancaire au compte courant postal (E.C. reu).

-Etablissement dune fiche de paie et dune pice de caisse pour salaires : 4.500 .

-Rception dun extrait de compte bancaire pour le loyer (ordre permanent : 2.500 ).

3) Lentreprise V prsente les soldes initiaux suivants. Caisse : 66.250 , actions dtenues

court terme : 20.000 , marchandises : 8.750 , banque : 30.000 ,

dpts trois mois : 5.000 .

-Elle prend en charge et paie les salaires par banque : 2.500 (extrait de compte reu).

-Elle reoit un avis de dbit bancaire pour son loyer (ordre permanent) : 625 .

-Elle reoit un extrait de compte bancaire pour vente dactions : 4.625 (VA de 2.500 ).

-Elle reoit une facture pour frais de publicit : 875

-Elle reoit un avis de crdit bancaire pour intrts sur le dpt : 75 .

-Elle enregistre une pice de caisse pour paiement des frais de publicit.

-Elle reoit une facture concernant sa consommation deau : 375 .

-Elle tablit une pice de caisse pour disparition de 100 .

-Elle reoit un avis de dbit bancaire de 375 .

-Elle reoit une facture et une pice de caisse pour entretien dune mobylette compltement

amortie : 62,50 .

-Elle reoit un avis de dbit bancaire pour paiement dune prime dassurance non relative

au personnel (ordre permanent) : 125 .

-Elle reoit une facture pour marchandises : 500 .

-Elle tablit une facture pour marchandises : 325 .

-Elle reoit un avis de crdit bancaire de 325 .

-Elle enregistre une pice de caisse de 500 .

-Elle reoit une facture et tablit une pice de caisse pour transport de marchandises : 50

-Elle reoit un avis de crdit bancaire pour intrts sur le dpt : 175 .

-Elle tablit une facture pour marchandises : 1.875 .

-Elle reoit un avis de crdit bancaire de 1.875 .

Enregistrez ces oprations dans les documents appropris et prsentez les comptes annuels.

24

LES DOCUMENTS COMMERCIAUX

Lappel doffre ou demande de prix est un document par lequel lacheteur se renseigne sur

les prix dun bien ou service quil dsire ventuellement acqurir et sur les conditions de

vente (rductions, transport, dlai de livraison, dlai et mode de paiement, garantie).

Ce document nengage pas lacheteur et ne fait pas lobjet dune criture comptable.

Loffre de prix est la rponse du vendeur qui sengage appliquer les prix et les conditions

de vente fournis pendant un dlai raisonnable o explicitement formul.

Ce document ne fait pas lobjet dune criture comptable.

Le bon de commande est lcrit par lequel lacheteur sengage rceptionner et payer le

bien ou service command. Il ne fait pas lobjet dune criture sauf si un acompte est vers.

Laccus de rception est un document qui confirme la rception dun courrier.

Il peut tre dress par un vendeur suite une commande si celle-ci a t passe par tlphone

ou si elle porte sur un montant important ou encore si une des conditions de vente ne peut tre

respecte. Ce document ne fait pas lobjet dune criture comptable.

La note denvoi (bon de livraison/bon de rception) est un document en deux ou trois

exemplaires rdig par le vendeur. Il accompagne la livraison et stipule les quantits livres.

Lacheteur vrifiera sa conformit avec la livraison et avec la commande. Il conservera un

exemplaire pour grer ses stocks.

Les autres exemplaires, signs par lacheteur, sont destins au vendeur et ventuellement au

transporteur qui peuvent ainsi prouver quils ont rempli leur obligation de livrer.

Ce document ne fait pas lobjet dune criture comptable sauf, en fin dexercice, sil ny a pas

encore eu facturation (utilisation des comptes factures tablir ou factures recevoir).

La facture est tablie par le vendeur, elle doit tre date et numrote; elle doit comporter le

nom, ladresse et le n de TVA tant du vendeur que de lacheteur. Elle indique la nature, les

quantits et les prix unitaires des biens ou services vendus, les rductions si elles ne sont pas

dj dduites du prix de vente, le total qui doit tre soumis la TVA (ventil selon les taux) et

la TVA applique. Ces deux derniers lments additionns, elle prsente le montant total de

la crance du vendeur et de la dette de lacheteur.

Si elle est reue en mme temps que la marchandise, elle peut remplacer le bon de

livraison/bon de rception.

Elle fait lobjet dune criture comptable tant chez le vendeur que chez lacheteur.

La note de crdit est tablie par le vendeur pour diminuer le montant dune facture et fait

donc lobjet dune criture comptable.

Elle peut tre utilise pour un retour de marchandises ou demballages ou suite une erreur.

La note de dbit est tablie par le vendeur pour augmenter le montant dune facture et fait

donc lobjet dune criture comptable.

Elle peut tre utilise pour rclamer des frais non ports sur la facture initiale (oublis, frais de

transport ou de douane) ou des intrts de retard.

Le relev de factures est tabli par le vendeur. Il reprend toutes les factures, notes de dbits

et notes de crdits adresses un acheteur durant une certaine priode.

Il peut tre tabli sur demande de lacheteur ou du chef du vendeur en guise de rappel ou dans

le cas de factures successives portant la mention payable lors de notre relev de fin de

mois, par exemple.

APPLICATION

Journalisez ltablissement dune note de dbit pour intrts de retard : 5 .

Journalisez la mme note de dbit du ct de lacheteur.

25

LA T.V.A.

La Taxe sur la Valeur Ajoute, frappe un supplment de valeur.

La valeur ajoute est la diffrence entre le prix de vente et le prix dachat dun produit, elle est

compose du bnfice et des charges que lentreprise a supportes.

Le vendeur facture la TVA ses clients (TVA sur ventes). Avant de la ristourner lEtat, il

dduit les TVA quil a payes ses fournisseurs (TVA sur achats). Il neverse que la

diffrence lEtat. Si les TVA sur achats sont suprieures aux TVA sur ventes, il peut

rcuprer la diffrence.

Pour lassujetti, la TVA ne reprsente ds lors ni une charge, ni un produit mais une crance

(TVA rcuprer sur achats) ou une dette (TVA payer sur ventes).

Cest le consommateur final qui supporte lentiret de la TVA et lEtat la peroit de manire

fractionne sur la valeur ajoute chaque stade de vente (fabricant, grossiste, dtaillant).

Un fabricant de meubles achte des matires premires pour 2.000 HTVA (21%); il paie son fournisseur

2.420 .

Les meubles fabriqus, il les vend un dtaillant pour 10.000 HTVA et facture donc 12.100 .

Il devra ladministration la TVA 2.100 420 =1.680 (21% de la valeur ajoute : 8.000 ).

Le dtaillant vend les meubles un non assujetti pour 20.000 HTVA, soit 24.200 TVAC. Il devra

ladministration 4.200 2.100 =2.100 (21% de la valeur ajoute : 10.000 ).

Quant au consommateur final non assujetti, il ne peut dduire la TVA sur ses achats et il supporte la totalit de la

charge, soit 4.200 (21% de la valeur ajoute totale : 20.000 ).

Le trsor public aura encaiss 420 pays par fournisseur de matires premires +1.680 pays par le fabricant

de meuble +2.100 pays par le dtaillant, soit : 4.200 (21% de la valeur ajoute : 20.000 ).

Les taux actuellement en vigueur sont :

-6% pour les produits de premire ncessit

-12% pour certains produits de consommation courante

-21% pour les biens et services non repris dans les autres catgories.

Les crances relatives la TVA sont enregistres dans les sous-comptes du 411 TVA

rcuprer.

Le 4110 TVA sur achats enregistre les TVA rcuprables sur les achats.

Le 4114 TVA rcuprables pour rgularisations enregistre les TVA sur les notes de

crdit adresses aux clients. En effet, celles-ci diminuent le montant des ventes et donc

celui de la TVA due ladministration. Plutt que de diminuer sa dette, lentreprise

enregistre une crance sur ladministration parce que cest ainsi que la dclaration est conue.

Les dettes relatives la TVA sont enregistres dans les sous-compte du 451 TVA

payer.

Le 4510 TVA sur ventes enregistre les TVA dues sur les ventes.

Le 4514 TVA dues pour rgularisations enregistre les TVA sur les notes de crdit

reues des fournisseurs. En effet, celles-ci diminuent le montant des achats et donc celui de

la TVA rcuprer. Plutt que de diminuer sa crance, lentreprise enregistre une dette

vis--vis de ladministration parce que cest ainsi que la dclaration est conue.

Ces diffrents sous-comptes sont crs pour faciliter ltablissement de la dclaration.

26

Au moment de remplir la dclaration de TVA (tous les mois ou tous les trimestres, selon le

chiffre daffaires), les sous-comptes sont regroups dans les comptes principaux 411 TVA

rcuprer et 451 TVA payer.

Si la TVA payer est suprieure la TVA rcuprer, les comptes 411 TVA

rcuprer et 451 TVA payer sont solds et le 4512 TVA, compte courant de

lAdministration est crdit. Dans le cas inverse, cest le 4112 TVA, compte courant

de ladministration qui est dbit. Ne reste alors quun seul compte ouvert concernant la

TVA, un compte de dette ou un compte de crance, qui reprsente la situation de lassujetti

pour la priode vis--vis de ladministration de la TVA.

APPLICATION

Enregistrez les oprations suivantes au journal.

Rception dune facture pour marchandises : 100.000 HTVA, TVA : 21%.

Rception dune note de crdit pour retour de marchandises : 10.000 HTVA.

Etablissement dune facture pour marchandises : 150.000 HTVA, TVA : 21%.

Etablissement dune note de crdit pour retour de marchandises : 5.000 HTVA.

Centralisation des comptes de TVA.

Rception dun extrait de compte bancaire constatant le paiement de la TVA.

LES TRAVAUX IMMOBILIERS

Aucune TVA nest porte en compte sur les factures relatives des travaux immobiliers

dlivres aux assujettis. Les oprations vises sont : construction, transformation,

amnagement dun immeuble mais aussi entretien de btiments (nettoyage) ou encore

fourniture et placement dune installation de chauffage ou dune installation sanitaire

Le vendeur mentionne sur sa facture taxe acquitter par le co-contractant et passe

lcriture 400 Clients un compte 70 ventes marchandises ou prestations services;

lacheteur dbite le compte appropri (61 ou 22) ainsi que le compte 4110 TVA/ achats

par le crdit des comptes 440 fournisseurs et 4513 TVA/ cocontractant. Ce dernier

compte sera sold dans le 451.

Ainsi lacheteur ne doit pas prfinancer la TVA sur des montants assez importants ce qui le

dissuade de recourir au travail en noir.

Pour les non assujettis, la facture est normale mais, il faut noter que les travaux raliss

(pas le nettoyage) dans des btiments construits il y a plus de 5 ans sont soumis un taux

TVA de 6% (volont politique de favoriser la rnovation).

APPLICATIONS

1) Enregistrez, au livre-journal, ltablissement dune facture un assujetti pour la

construction dun atelier dune valeur de 100.000 HTVA. Faites de mme ct acheteur.

2) Enregistrez, au livre-journal, ltablissement dune facture, un non assujetti, pour la

pose dun lavabo dans une maison de plus de 5 ans : 150 .

27

LES TRAVAUX DE FIN DEXERCICE

Aprs avoir pass lcriture douverture sur base de la balance de lanne prcdente, le

comptable enregistre, au jour le jour, dans le livre-journal et ensuite dans le grand-livre, toutes

les pices justificatives qui entrent en sa possession. Il dresse alors une balance provisoire.

Cette balance est dite provisoire car les oprations de fin dexercice ny ont pas encore t

enregistres. Elle sert contrler la comptabilit de lentreprise avant de les enregistrer.

Aprs les corrections ventuelles, le comptable procde linventaire : il relve, en quantit

et en valeur, tous les lments du patrimoine et du rsultat de lexercice coul.

Linventaire est indispensable pour les entreprises qui tiennent une comptabilit complte

parce quil va permettre dadapter la comptabilit la ralit et de dceler les anomalies

(erreurs, oublis), il est ordonn sur base du plan comptable de lentreprise.

Linventaire est galement indispensable pour les entreprises qui tiennent une comptabilit

simplifie; cest, pour elles, le seul moyen dtablir leur situation patrimoniale.

La loi prvoit que toute entreprise procde linventaire une fois lan au moins, avec bonne

foi et prudence. Les pices de linventaire sont tenues dans le livre des inventaires.

Viennent, ensuite, les critures de fin dexercice qui ont pour objectif de prsenter une

image fidle de lentreprise. Pour ce faire, il faut rectifier certaines donnes pour les ajuster

la ralit de linventaire.

Exemples dcritures de fin dexercice

-La variation de stock : rectification de la valeur du stock au bilan.

-Le reclassement des dettes et des crances : transfert dans les comptes de dettes et de crances un an au plus

des dettes et des crances initialement plus dun an (ou de la quotit de celles-ci) qui viennent chance dans

les douze mois.

-Les amortissements : prise en charge de la dprciation des actifs immobiliss.

-Les rductions de valeur : prise en charge des autres rductions de valeur constates lactif.

-Les provisions pour risque et charges : prise en charges de dpenses futures qui concernent lexercice

clturer.

-Les plus-values de rvaluation : prise en compte de laugmentation de valeur dun immeuble par exemple.

-Les rgularisations : rattachement au rsultat de lexercice des prorata de charges et de produits qui lui

incombent quand une facture chevauche deux exercices.

-Le traitement des factures recevoir ou tablir pour des livraisons non encore factures.

-La vidange des comptes dattente utiliss pour des sommes dont la provenance ou lutilisation tait incertaine.

-La valorisation de la production immobilise quand lentreprise construit ou fabrique pour elle-mme une

immobilisation corporelle.

Aprs avoir pass les critures de fin dexercice, le comptable estime limpt.

Une balance corrige qui inclut toutes les oprations enregistres est dresse.

Une fois le rsultat dtermin, le comptable procde son affectation.

Il tablit ensuite la balance dfinitive.

Les comptes sont solds.

La balance dfinitive permet dtablir les comptes annuels.

28

LES VARIATIONS DE STOCKS

ENREGISTREES EN CHARGES

Pendant lexercice, les achats de matires premires, fournitures, marchandises et

immeubles achets destins la vente sont enregistrs en charges et les ventes sont

enregistres en produits de faon faire apparatre la marge sur ventes (le rsultat

dexploitation).

A la fin de lexercice, linventaire tablit la valeur des stocks lactif.

Si elle a augment, le compte concern est dbit. Si elle a diminu, il est crdit.

Les contreparties sont des comptes de charges (les 609 Variation des stocks de).

En effet, il faut rectifier les charges dachat pour tenir compte de celles qui ont t rellement

consommes lors de lexercice.

Si le stock a augment, cest que lentreprise na pas vendu tout ce quelle avait achet. Par

consquent, il faut diminuer la charge dachat de manire ne comptabiliser que les achats

vendus lors de lexercice. Le compte 609 concern sera donc crdit.

Si le stock a diminu, cest que, non seulement, lentreprise a vendu tous ses achats mais

quen plus, elle a d puiser dans le stock pour assurer les ventes de lexercice. Par

consquent, il faut augmenter la charge dachat de manire prendre en charge, les stocks

vendus mais non comptabiliss en achats. Le compte 609 sera donc dbit.

Dans les deux cas, il sagit de faire correspondre annuellement la charge dachat au produit

des ventes.

En N, achat de 10 jupes 25 /pice et vente de 6 jupes de 50 /pice.

Ventes achats : 300 250 =50 . Ce rsultat est erron car il ne tient pas compte du fait quil reste des

jupes en stock. En effet, le rsultat est un bnfice de 150 (25 par jupe X 6).

Il faut donc diminuer la charge dachat des jupes non vendues : 300 (250 100 ) =150 .

Cela se traduit par le dbit du compte 340 Marchandises, V.A de 100 (en effet, le stock a augment puisquil

est pass de 0 -pas de jupes-, 100 -4 jupes-) et par le crdit du compte 6094 Variation des stocks de

marchandises de 100 (en effet, il faut diminuer la charge dachat des jupes non vendues durant lexercice pour

calculer un rsultat correct).

Au cours de lanne N+1, pas dachat de jupes mais vente de 3 des 4 jupes qui restaient en stock.

Ventes achats : 150 0 =150 . Ce rsultat est erron car il ne tient pas compte du fait que les jupes

vendues taient dj dans le stock. Il faut les prendre en charge cette anne puisque quelles ont t dduites des

charges de lanne prcdente et parce que cest cette anne-ci quelles ont t vendues. En effet, le rsultat est

un bnfice de 75 (25 par jupe X 3).

Il faut donc augmenter la charge dachat des jupes vendues mais non comptabilises dans les achats de

lexercice : 150 (0 +75 ) =75 .

Cela se traduit par le crdit du compte 340 Marchandises VA de 75 (en effet, le stock a diminu puisquil est

pass de 100 -4 jupes- 25 -1 jupe-) et par le dbit du compte 6094 Variation des stocks de marchandises

de 75 (en effet, il faut augmenter la charge dachat des jupes vendues mais non comptabilises en achats durant

lexercice de manire calculer un rsultat correct).

29

APPLICATIONS

1) Pour les trois situations suivantes, mouvementez les comptes (si ncessaire) pour quils

refltent la ralit de linventaire et montrez limpact de lcriture sur les comptes annuels.

a. Stock initial de marchandises : 0

Stock final : 0

Achats de lexercice : 10.000

Ventes de lexercice : 12.000

b. Stock initial de matires premires : 10

Stock final : 0

Achats de lexercice : 200

Ventes de lexercice : 240

c. Stock initial de marchandises : 100 Stock initial de fournitures stockables : 10

Stock final : 75 Stock final : 50

Achats de lexercice : 10.000 Achats de lexercice : 200

Ventes de lexercice : 11.000 Ventes de lexercice : 250

2) Les ventes de marchandises d'un exercice se chiffrent 8.000.000

Les achats pour la mme priode sont de 5.600.000

En fin d'anne, le stock de marchandises est valu 1.600.000

Quel tait le stock du dbut d'anne sachant que la marge bnficiaire sur marchandises a t

de 40% du chiffre d'affaires ?

30

Monsieur Legrand cre une SPRL avec son associ Marcel.

Ils mettent la disposition de leur commerce, un immeuble dune valeur de 37.500 , du

mobilier et du matriel de bureau pour 10.000 , des marchandises values 3.000 ,

1.250 en caisse et 5.000 sur un compte courant chez Fortis.

Pour pouvoir raliser ce projet ils ont d emprunter deux de leurs amis : 2.500 , court

terme, Dupont et 4.250 , long terme, Lemoine.

Ils ralisent les oprations suivantes (toutes les oprations commerciales sont enregistres

court terme et un taux de TVA de 21%. Les montants sont donns HTVA)

Rception dune facture de Lafontaine pour marchandises : 1.500

Rception dun avis de dbit bancaire pour paiement du loyer par ordre permanent : 250

Envoi dune facture Lon pour marchandises : 3.000

Rception dun extrait de compte bancaire constatant un retrait de 1.000

Envoi dune note de crdit Lon pour retour de marchandises : 500

Rception dune facture de Laurent pour marchandises : 750

Rception dune facture et dune pice de caisse pour marchandises : 500

Rception dune facture et dune pice de caisse pour frais publicitaires : 200

Rception dun avis de dbit bancaire pour paiement de Laurent.

Rception dun avis de dbit de Dupont pour intrts de retard : 50

Rception dun avis de dbit bancaire pour le remboursement de la dette envers Dupont

Envoi dune facture Jules pour marchandises : 5.000

Rception dune facture et dune pice de caisse pour fournitures de bureau non stockables :

12,5

Etablissement dune facture pour vente dune partie du mobilier dont la valeur au bilan tait

de 5.000 : 4.750

Rception dun extrait de compte bancaire pour paiement de la facture ci-dessus.

Etablissement dune note de dbit et dune pice de caisse pour 75 dintrts de retard

Rception dun extrait de compte bancaire constatant le paiement de Lon

Sachant que le stock final de marchandise slve, aprs inventaire, 1.000 , enregistrez les

oprations au journal et tablissez les comptes annuels.

31

LES VARIATIONS DE STOCKS

ENREGISTREES EN PRODUITS

Les variations de stock des achats comptabiliss dans les comptes 60 qui nont pas subis de

processus de transformation sont comptabilises en charges. Il nen va pas de mme pour les

encours de fabrication, produits finis, immeubles construits destins la vente et

commandes en cours dexcution. En effet, le processus de fabrication entrane, outre les

achats, toute une srie dautres charges comptabilises en SBD, en rmunrations, en

amortissements, etc. Il est ds lors difficile dagir sur ces charges et les faire correspondre

aux ventes de lexercice. Pour cette raison, ce sont les produits qui vont tre rectifis de

manire correspondre aux charges engages durant lexercice.

Si le stock a augment, cela signifie que lentreprise, grce lensemble des charges mises

en uvre au cours de lexercice, outre la production ncessaire la demande, a russi se

crer un chiffre daffaires potentiel. Cet accroissement de stock est assimiler aux produits

de lexercice clturer. Les produits sont ainsi acts dans le mme exercice que celui dans

lequel les charges de production ont t comptabilises.

Lcriture consiste dbiter le compte de stock et crditer un compte 71.

Si le stock a diminu, cela signifie que lentreprise a puis dans le stock qui lui vient de

lexercice prcdent quelle avait dj comptabilis en produits lors de cet exercice. Cette

diminution de stock est donc soustraire des ventes de lexercice puisquelles y ont

galement t comptabilises; de plus, aucune charge correspondant ces ventes na t

engage lors de cet exercice.

Lcriture consiste crditer le compte de stock et dbiter un compte 71.

APPLICATIONS

1) Passez les critures relatives aux donnes suivantes et montrez-en l'impact sur les comptes

annuels

a. En N, stock initial de produits finis valu 30 , stock final 100

En N + 1, stock final estim 50

b. Stock initial dencours de fabrication valu 70 , stock final 50

2) Passez, au journal, les critures de variation de stock pour les stocks suivants et dites sil sagit

dun enrichissement ou dun appauvrissement pour lentreprise.

a. Fournitures : stock initial : 30.000 , stock final : 45.000

b. Produits finis : stock initial : 70.000 , stock final : 90.000

c. Produits finis : stock initial : 90.000 , stock final : 80.000

3) Sur base des donnes suivantes, passez lcriture de variation de stock et montrez l'impact

des donnes que vous possdez sur les comptes annuels.

Stock initial de produits finis : 4.000

Fabrication de produits finis dont le cot de production vaut 10.000

Vente de produits finis dont la fabrication a cot 5.500 pour 8.000

32

LES AMORTISSEMENTS

Les amortissements visent rpartir la charge dachat des immobilisations corporelles et

incorporelles qui ont une dure de vie limite dans le temps sur le nombre dannes

pendant lesquelles elles seront utilises; chaque exercice prenant ainsi en charge sa propre

utilisation de lactif amorti.

Dans le mme temps, lamortissement constate la perte de valeur subie par ces

immobilisations; lactif prsentant ainsi les immobilisations pour leur valeur relle, leur

valeur rsiduelle ou encore leur valeur nette.

Lcriture enregistre cette double ralit puisquelle dbite un compte de charge (630) et

crdite un compte dactif immobilis (sous-comptes de la classe 2 incluant le chiffre 9).

Les amortissements doivent tre pratiqus mme en cas de perte.

Cette anne, seul lamortissement linaire ou constant dans lequel lannuit est identique

chaque annesera utilis.

Les terrains ne sont pas amortis puisquils ne susent pas (exceptions faites des terrains

miniers ou ptrolifres par exemple).

APPLICATIONS

1) Achat d'une machine de 40.000 HTVA (TVA : 21%),

frais de transport et de mise en place : 1.500 HTVA.

Passez lcriture dachat et tablissez le tableau d'amortissement sur 5 ans.

2) Journalisez les amortissements suivants et prsentez les comptes concerns aprs les

oprations de fin dexercice de la cinquime anne sur base du tableau damortissement.

-Construction : 5% de 125.000

-Machines : 10% de 37.500

-Outillage : 10% de 15.000

-Mobilier : 20% de 17.500

-Matriel roulant : 20% de 22.500

Prsentez les extraits des comptes annuels.

Vente dun bien partiellement amorti

Si lon vend un immobilis pour un montant suprieur sa valeur comptable, on ralise un

produit exceptionnel (compte 763); si lon vend un immobilis pour un montant infrieur

sa valeur comptable, on supporte une charge exceptionnelle (compte 663).

Dans le cas o lentreprise raliserait de manire habituelle ses immobilisations amortissables,

on utiliserait alors une charge dexploitation ou un produit dexploitation (entreprises de

dpannage ou de location de vhicules de remplacement, entreprises qui exposent des

vhicules par exemple).

Il ne faut pas oublier de solder le compte des amortissements acts. En effet, une

diminution dactif ne peut jamais rester au bilan si le bien auquel elle se rapporte en sort.

33

APPLICATIONS

1) Le 05/01/N, une entreprise achte du mobilier pour 4.500 HTVA.

Elle comptait lutiliser pendant 10 ans mais en dbut de cinquime anne, elle le vend pour

2.500 HTVA.

Dressez le tableau damortissement puis comptabilisez au livre-journal son achat, son

amortissement et sa cession.

2) Une machine a t achete pour un montant de 50.000 HTVA.

A la fin de la quatrime anne dutilisation, les amortissements acts slvent 20.000 .

Cette machine est revendue pour un montant de 25.000 HTVA au dbut de la cinquime

anne. Journalisez lcriture de vente.

LES REDUCTIONS DE VALEUR

Les rductions de valeur constatent la dprciation des actifs non amortissables.

Elles ont un caractre imprvisible. Exemples : la pollution chimique accidentelle dun

terrain, des crances devenant douteuses, desrossignols (stocks dmods) peuvent

engendrer des rductions de valeur des actifs concerns.

Il sagit de dbiter un compte de charge (631 634) pour constater la perte et de crditer

un compte dactif incluant le chiffre 9 pour constater sa diminution de valeur.

Au compte de rsultats, les dotations figureront dans des rubriques diffrentes selon quil

sagit de rductions de valeur sur actifs immobiliss ou circulants et selon leur caractre de

charges dexploitation, financires ou exceptionnelles.