Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Chapitre IV 2

Chapitre IV 2

Transféré par

salim ssDroits d'auteur :

Formats disponibles

Vous aimerez peut-être aussi

- Note de Calculs - Dalot 2 X 3.00 X 2.00 PDFDocument52 pagesNote de Calculs - Dalot 2 X 3.00 X 2.00 PDFBassa Jean-Daniel75% (4)

- Les Capteurs Automobile: InstrumentationDocument23 pagesLes Capteurs Automobile: InstrumentationMohammed75% (4)

- 5 Chap2 Règl ChargesDocument24 pages5 Chap2 Règl ChargesAmira Heni100% (1)

- Chapitre2 Les Règlements Des Charges Sur Les PontsDocument40 pagesChapitre2 Les Règlements Des Charges Sur Les PontsSarah BardiPas encore d'évaluation

- Chp13.Annexe1.Charges FerroviairesDocument23 pagesChp13.Annexe1.Charges FerroviairesMohamed BaakilPas encore d'évaluation

- Note de Calculs - Dalot 1.50 X 1.50 - L 13.38 M PDFDocument37 pagesNote de Calculs - Dalot 1.50 X 1.50 - L 13.38 M PDFBassa Jean-Daniel75% (4)

- Ligne D'influenceDocument8 pagesLigne D'influencekarem754100% (2)

- Avenir de l’automobile: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandAvenir de l’automobile: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation

- 534-1 S-Calibrage Tracteur Série M Et RDocument21 pages534-1 S-Calibrage Tracteur Série M Et Rwtn2013100% (3)

- Motorisation Et Commande Des Machines - Exercices RésolusDocument102 pagesMotorisation Et Commande Des Machines - Exercices RésolusGeorges M. Karam100% (2)

- Cours Ouvrage Dart - PONT M2Document12 pagesCours Ouvrage Dart - PONT M2GUEU ARNOLDPas encore d'évaluation

- Cours Calcul D OuvragesDocument49 pagesCours Calcul D OuvragesmanessePas encore d'évaluation

- Chapitre 04 Actions Sur Les PontsDocument19 pagesChapitre 04 Actions Sur Les Pontsعبد الرحمن بن حمودةPas encore d'évaluation

- Chapitre 4 2Document13 pagesChapitre 4 2soufien benmabroukPas encore d'évaluation

- Resume Du Fasicule 61 Titre 2 Realise Par IayDocument18 pagesResume Du Fasicule 61 Titre 2 Realise Par IayIbrahim Amadou YoussoufaPas encore d'évaluation

- Titre 2-Résumé-Ben Ouezdou PDFDocument18 pagesTitre 2-Résumé-Ben Ouezdou PDFadame lamechePas encore d'évaluation

- Chap 4 - 2021-POUR ETUDIANTSDocument48 pagesChap 4 - 2021-POUR ETUDIANTSJean-noel DouoPas encore d'évaluation

- Matière: PontsDocument20 pagesMatière: Pontsyoucef madridiPas encore d'évaluation

- Chp4 POUR ETUDIANTDocument43 pagesChp4 POUR ETUDIANTkorossaga innocent tourePas encore d'évaluation

- Cours Calcul D Ouvrages PDFDocument49 pagesCours Calcul D Ouvrages PDFjoelPas encore d'évaluation

- Charges RoutièresDocument27 pagesCharges Routièrestraoresilly83Pas encore d'évaluation

- Chap3 Evaluation Des Charges OK - CorrDocument9 pagesChap3 Evaluation Des Charges OK - CorrDidaBouchPas encore d'évaluation

- Cours de PONT Suite 1Document16 pagesCours de PONT Suite 1Hassan TankoPas encore d'évaluation

- Note de CalculDocument7 pagesNote de CalculKamano BengalyPas encore d'évaluation

- Actions Dues Au Trafic Tram-TrainDocument7 pagesActions Dues Au Trafic Tram-TrainMehdi Ben TaiebPas encore d'évaluation

- ChargessDocument44 pagesChargessMohamed Selmi100% (1)

- Ellouze Ali: Les Reglements de Charges Sur Les PontsDocument67 pagesEllouze Ali: Les Reglements de Charges Sur Les PontsFATMA BENBELGACEMPas encore d'évaluation

- Note de Calcul Automatique - 1.50 X 1.50 PDFDocument10 pagesNote de Calcul Automatique - 1.50 X 1.50 PDFBassa Jean-DanielPas encore d'évaluation

- 8 - Les Reglements & ChargesDocument76 pages8 - Les Reglements & Chargesiadreb lailaPas encore d'évaluation

- Chapitre 4pont33à44Document12 pagesChapitre 4pont33à44nabilgrjfjPas encore d'évaluation

- Cours Pont ProgrammeDocument15 pagesCours Pont ProgrammeAS SadPas encore d'évaluation

- Note Calcul DalotDocument11 pagesNote Calcul Dalotibrim100% (4)

- Mini Projet Pont PDFDocument10 pagesMini Projet Pont PDFYoussef YozarPas encore d'évaluation

- Mini Projet Pont PDFDocument10 pagesMini Projet Pont PDFYoussef YozarPas encore d'évaluation

- Note de Calcul Dalots PDFDocument29 pagesNote de Calcul Dalots PDFabsiPas encore d'évaluation

- Exemple Calcul de Pont - RobotBatDocument61 pagesExemple Calcul de Pont - RobotBatOmar ZnadPas encore d'évaluation

- Slide 48...Document57 pagesSlide 48...Imad MelhemPas encore d'évaluation

- Les Reglements Des Charges Sur Les Ponts - RésuméDocument12 pagesLes Reglements Des Charges Sur Les Ponts - Résuméjawhar eddine boukhrisPas encore d'évaluation

- Les Charges Et SurchargeDocument13 pagesLes Charges Et SurchargeFousma SmailPas encore d'évaluation

- EXCELSIORDocument17 pagesEXCELSIORsadiomane20050220Pas encore d'évaluation

- Projet PontDocument28 pagesProjet PontRolandChalfounPas encore d'évaluation

- f779x1 2015Document37 pagesf779x1 2015latyrniangPas encore d'évaluation

- Les SystemesDocument23 pagesLes Systemesnouhaylaelmeskini341Pas encore d'évaluation

- Charges D ExploitationDocument39 pagesCharges D ExploitationZakariaAjahouPas encore d'évaluation

- Fascicule 61 MGADocument41 pagesFascicule 61 MGAFanojo Ariel100% (1)

- Ouvrages Spéciaux TD PontsDocument1 pageOuvrages Spéciaux TD PontsSalah MihoubiPas encore d'évaluation

- Note de Calcul Dalot MBIGOUDocument28 pagesNote de Calcul Dalot MBIGOUYannice Moufouma KombilaPas encore d'évaluation

- Conception Des Ponts À Poutres en BADocument22 pagesConception Des Ponts À Poutres en BARafik SaadaPas encore d'évaluation

- Annexe 3Document4 pagesAnnexe 3Josué MutshipayiPas encore d'évaluation

- Projet de Pont Selon LeurocodeDocument31 pagesProjet de Pont Selon LeurocodeSiaquil Vucane SitoePas encore d'évaluation

- Charge Sur Pont Routier Selon EurocodeDocument32 pagesCharge Sur Pont Routier Selon Eurocodeamine406Pas encore d'évaluation

- Exercices d'optique et d'électromagnétismeD'EverandExercices d'optique et d'électromagnétismeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Six mois aux États-Unis: Voyage d'un touriste dans l'Amérique du Nord, suivi d'une excursion à PanamaD'EverandSix mois aux États-Unis: Voyage d'un touriste dans l'Amérique du Nord, suivi d'une excursion à PanamaPas encore d'évaluation

- Exercices d'intégrales de lignes, de surfaces et de volumesD'EverandExercices d'intégrales de lignes, de surfaces et de volumesPas encore d'évaluation

- French 5ap20 1trim4Document2 pagesFrench 5ap20 1trim4Nacer Eddine Alia50% (2)

- Masteriales Abani Khalil ZahiDocument1 pageMasteriales Abani Khalil ZahiNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Déclaration de Non Plagiat 1Document1 pageDéclaration de Non Plagiat 1Nacer Eddine Alia100% (1)

- Master Voiries Et Ouvrages D'art (VOA) Nombre D'étudiants: Profil D'accèsDocument2 pagesMaster Voiries Et Ouvrages D'art (VOA) Nombre D'étudiants: Profil D'accèsNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Conclusion GénéraleDocument2 pagesConclusion GénéraleNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Attestation Affectation Master PDFDocument1 pageAttestation Affectation Master PDFNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Chapitre IVDocument13 pagesChapitre IVNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Conception Ouvrages SoutènementDocument4 pagesConception Ouvrages SoutènementAndré Germain MbogbaPas encore d'évaluation

- TP IntroDocument19 pagesTP IntroNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Attestation Affectation MasterDocument1 pageAttestation Affectation MasterNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- B40Document3 pagesB40Nacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Centre de MasseDocument3 pagesCentre de MasseNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Cours Déversement CM66 15pDocument15 pagesCours Déversement CM66 15pNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Abrams 4 PDFDocument5 pagesAbrams 4 PDFAmara LayPas encore d'évaluation

- QSQDDocument9 pagesQSQDNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- QSQDDocument9 pagesQSQDNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- B1220 Man Op Fr20Document10 pagesB1220 Man Op Fr20aritmeticsPas encore d'évaluation

- R I 30111 Zukuenftig FRDocument298 pagesR I 30111 Zukuenftig FRnabaeisPas encore d'évaluation

- Rapport Final de PIE: Groupe P16Document26 pagesRapport Final de PIE: Groupe P16Chang LiuPas encore d'évaluation

- La Boîte de Vitesses AutomatiqueDocument6 pagesLa Boîte de Vitesses AutomatiqueakrealphonsePas encore d'évaluation

- Manitou MT 625 HA (FR)Document4 pagesManitou MT 625 HA (FR)ManitouPas encore d'évaluation

- Manitou MI 50 D - MI 100 D (FR)Document12 pagesManitou MI 50 D - MI 100 D (FR)ManitouPas encore d'évaluation

- ProductBrochure EC15CtoEC20C FR 31A1006320 201003Document16 pagesProductBrochure EC15CtoEC20C FR 31A1006320 201003jonbzh1Pas encore d'évaluation

- Équipement Électrique: CaractéristiquesDocument23 pagesÉquipement Électrique: CaractéristiquesDAGORNPas encore d'évaluation

- B2960Document27 pagesB2960محمدلمينابراهيمالموريتانيPas encore d'évaluation

- Projet InitialeDocument6 pagesProjet InitialeAmina BELABIDPas encore d'évaluation

- 2024 Mazda CX 30 Specs FRDocument10 pages2024 Mazda CX 30 Specs FRtnuscokxlhxzefqkpbPas encore d'évaluation

- Caractéristiques: GénéralitésDocument5 pagesCaractéristiques: GénéralitésThomas LeroyPas encore d'évaluation

- Batteries Avec Verrou Remplissage Huile HydrauliqueDocument8 pagesBatteries Avec Verrou Remplissage Huile HydrauliqueLiebherrPas encore d'évaluation

- M01 Métier Et Formation T.C.-rem-TCVVA XDocument58 pagesM01 Métier Et Formation T.C.-rem-TCVVA XHamza RachidPas encore d'évaluation

- JKJKJKJKJDocument7 pagesJKJKJKJKJmnawarPas encore d'évaluation

- MasterEEMoteurACombustionInterne PDFDocument34 pagesMasterEEMoteurACombustionInterne PDFOumaimaPas encore d'évaluation

- Abs 2Document8 pagesAbs 2Appia CekaPas encore d'évaluation

- NOPEUGEOTRIFTER20181910Document260 pagesNOPEUGEOTRIFTER201819103tom0Pas encore d'évaluation

- Renault 25 - Manuel de Réparation ConstructeurDocument907 pagesRenault 25 - Manuel de Réparation ConstructeurBillie PanPas encore d'évaluation

- PR Ése Ntation 1Document9 pagesPR Ése Ntation 1Florian Du 59Pas encore d'évaluation

- td11 DynamiqueDocument2 pagestd11 DynamiqueAdri LebPas encore d'évaluation

- Tvo Boites PDFDocument30 pagesTvo Boites PDFjean paul lebookPas encore d'évaluation

- G PDFDocument34 pagesG PDFyassine22100% (1)

- Ghamri KhaledDocument97 pagesGhamri Khaledfazfrito lacaviataPas encore d'évaluation

- Rapport Final BMWDocument30 pagesRapport Final BMWChiheb SoltaniPas encore d'évaluation

- Accouplements Temporaires: Embrayages, Freins, Coupleurs & TDDocument43 pagesAccouplements Temporaires: Embrayages, Freins, Coupleurs & TDFatimezzahra AIT SI YOUSSEFPas encore d'évaluation

- Systeme de FreinageDocument58 pagesSysteme de Freinagejihenguesmi2002Pas encore d'évaluation

Chapitre IV 2

Chapitre IV 2

Transféré par

salim ssCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Chapitre IV 2

Chapitre IV 2

Transféré par

salim ssDroits d'auteur :

Formats disponibles

14

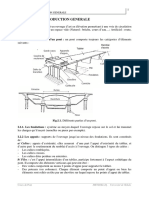

CHAPITRE IV : DEFINITION DES CHARGES

CHAPITRE IV : DEFINITION DES CHARGES

Le calcul d’un pont, comme de toute autre construction, a pour objet d’assurer sa fonction, il

doit être capable de résister avec les marges appropriées, non seulement aux efforts dus aux

actions permanentes (dus à son poids propre et poids des équipements, de la précontrainte…)

mais aussi aux efforts dus à l’ensemble des actions d’origine naturelle (température, vent,

eau…) et fonctionnelle qui lui seront appliquées. Toutes ces actions sont introduites dans les

calculs en respectant les règles de combinaison appropriées. Dans la définition des charges en

se basant sur : le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) (FASCICULE N° 61

Conception, Calcul et Epreuves des Ouvrages d’Art TITRE II. – Programmes de Charges et

Epreuves des Ponts-Routes), et L’EUROCODE 1.

Du point de vue de l’origine des actions, On peut distinguer :

IV.1. Les actions d’origine naturelles: dans ce chapitre on ne cite que les actions dues à

l’eau. Elles se manifestent de plusieurs manières. Les phénomènes les plus courants sont :

- La pression hydrostatique

- L’action abrasive du courant

- L’affouillement général des rivières et local autour des piles.

IV.2. Les actions d’origine accidentelles (cas des chocs): l’obligation de respecter certaines

contraintes d’origine fonctionnelles est liée dans de nombreux cas, à l’existence d’un risque

d’agression de la structure projetée.

a/ Chocs de bateaux contre les piles : ce genre de risque doit être pris en considération chaque

fois qu’un projet de pont franchi une voie navigable ou un site maritime.

Le choc de bateau sur une pile est assimilé à l’action d’une force horizontale statique

appliquée au niveau des PHEN. Cette force peut être soit parallèle au sens du courant soit

perpendiculaire à celui-ci.

Les valeurs représentatives à introduire sont :

Sur les voies à grand gabarit

10 MN-----> chocs frontaux

2 MN-----> chocs latéraux

Sur les voies à petit gabarit

1.20 MN-----> chocs frontaux

0.24 MN-----> chocs latéraux

Ces actions sont classées parmi les actions accidentelles et ne sont donc à considérer que vis-

à-vis des états limites ultimes.

b/ Chocs de véhicules contre les piles : ces chocs sont loin d’être rares. Il convient donc de

dimensionner les appuis susceptibles d’être exposés à ces chocs de façon à leur conférer une

robustesse suffisante.

Au niveau des justifications, le choc éventuel d’un véhicule sur une pile est assimilé, comme

pour les chocs de bateaux, à une force horizontale appliquée à 1.50 m au dessus du niveau de

la chaussée.

Les valeurs à introduire sont indiquées dans le tableau ci-dessous en fonction de la vitesse

susceptible d’être pratiquée par les poids lourds.

Cours de Pont MENDJEL Dj. Université de Skikda

15

CHAPITRE IV : DEFINITION DES CHARGES

Tab. IV.1. Chocs de véhicules contre les piles par les poids lourds

Vitesse estimée d’un PL Choc frontal Choc latéral

de 15 à 19 t (Km/h) (kN) (kN)

90 1000 500

75 800 400

60 500 250

IV.3. Les actions d’exploitation (dues au trafic sur les ponts routiers) :

IV.3.1. Selon le Fascicule 61 titre II du CPC :

Les charges définies par ce document sont valables pour les ponts-routes supportant une ou

plusieurs chaussées ; elles ne s´appliquent pas de la même façon aux ouvrages de géométrie

complexe, tels que ponts en croix ou en Y par exemple.

En premier lieu, le Fascicule 61 titre II introduit les définitions suivantes :

- Largeur roulable (Lr) : est la largeur comprise entre dispositifs de retenue ou bordures.

- Largeur chargeable (Lc) :

Lc= Lr (si une chaussée est encadrée par deux bordures)

Ou Lc= Lr - 0,50 m le long de chaque dispositif de retenue (glissière ou barrière) lorsqu´il

en existe.

- Nombre de voies : Nv= Lc/3 (la partie entière et Lc en (m))

Si : 5 ≤ Lc< 6 on prend : Nv=2.

- Classes de ponts-route : Les ponts-routes sont rangés en 3 classes, en fonction de la

largeur roulable et de leur destination :

Sont rangés en première classe (I) :

tous les ponts supportant des chaussées de Lr ≥7 m ;

tous les ponts supportant des bretelles d´accès à de telles chaussées ;

les ponts, de largeur roulable inférieure à 7 m, qui sont désignés par le

C.P.S.

Sont rangés en deuxième classe les ponts (II) :

autres que ceux énumérés ci-dessus, avec : 5.5m< Lr<7m.

Sont rangés en troisième classe les ponts (III): autres que ceux énumérés ci-

dessus, avec : Lr ≤ 5.5m.

IV.3.1.1. Charges de chaussée à considérer : les charges routières à caractère normal

comprennent deux systèmes différents : le système résultant d´un effet général dû à la charge

A, l´autre résultant d´un effet local dû à la charge B. Dans certains cas, d´autres types de

charges peuvent être pris en compte, notamment pour les ponts ayant à supporter la

circulation d´engins de chantier lors de la construction d´une section de route ou autoroute ; le

C.P.S. fixe alors les caractéristiques des véhicules à prendre en compte, ainsi que les

modalités du calcul.

a. Système de charges A.

Pour les ponts comportant des portées unitaires atteignant au plus 200 m, la chaussée

supporte une charge uniforme A dont l´intensité est égale au produit de la valeur A (l), donnée

ci-après, par des coefficients pondérateurs définis ci après.

La masse de A (l), exprimée en (kg/m2), est donnée en fonction de la longueur chargée, l

exprimée en (m) par la formule :

( )= +

+

Cours de Pont MENDJEL Dj. Université de Skikda

16

CHAPITRE IV : DEFINITION DES CHARGES

En fonction de la classe du pont et du nombre de voies chargées, la valeur de A (l) est

multipliée par les coefficients a1 du tableau suivant :

Tab. IV.2.Valeurs du coefficient a1.

Nombre de voies chargées 1 2 3 4 ≥5

I 1 1 0.9 0.75 0.7

Classe du pont

II 1 0.9 - - -

III 0.9 0.8 - - -

En outre, la charge effective est donnée comme : max (a1.A(l) ; 400 - 0,2 l) (kg/m2).

La charge A1 = a1. A(l), est multipliée par un coefficient a2 =ν0 / ν.

v : la largeur d´une voie ;

ν0 : ayant les valeurs suivantes :

3,5 m pour les ponts de première classe ;

3,0 m pour les ponts de deuxième classe ;

2,75 m pour les ponts de troisième classe.

La charge A = a1. a 2.A(l) ainsi obtenue est appliquée uniformément sur toute la largeur de

chacune des voies considérées.

Application : Si :Lr= 11 m (pont de : classe1 et Nv=3 voies), on obtient : a1 = 0.9

v=11/3=3.667m ⇒ a2=0.955

D´où A = 0,9 * 0,955 A(l) = 0,86 A(l).

Si : Lr= 9 m (pont de : classe1 et Nv=3 voies), on a de même :

a1 = 0.9, a2=1.167, A =1.05 A(l).

On note que:

- Les valeurs données dans pour les charges du système A tiennent compte des majorations

pour effets dynamiques.

- Dans le sens transversal, la largeur de la zone chargée comprend un nombre entier de

voies de circulation, le nombre de voies chargées N’v ≤ Nv.

- Lorsque la largeur chargeable varie de façon importante sur la longueur du pont

(élargissement au voisinage d´un about par exemple), il est loisible de disposer sur les

surlargeurs correspondantes la même intensité de charge que sur les voies courantes.

- La largeur et les longueurs des zones chargées sont choisies d´après les règles qui sont

formulées ci-après, de manière à produire les effets maximaux dans l´élément d´ouvrage

dont on a en vue la justification.

- Pour les ponts comportant une ou plusieurs portées unitaires dépassant 200 m, le C. P. S.

fixe l´intensité des charges à prendre en compte.

b. Système de charges B.

Le système de charges B comprend trois systèmes distincts (Bc, Br et Bt) dont il y a lieu

d´examiner indépendamment les effets pour chaque élément des ponts.

Système Bc.

Un camion type du système Bc comporte trois essieux, de masse totale 30 t, la masse portée

par chacun des essieux arrière est de 12 t et la masse portée par l´essieu avant est de 6 t. La

disposition longitudinale, transversale et en plan de ce système est représentée par la figure

suivante :

Cours de Pont MENDJEL Dj. Université de Skikda

17

CHAPITRE IV : DEFINITION DES CHARGES

Fig.IV.1. Système Bc.

Dans le sens longitudinal, le nombre de camions par file est limité à deux. Les camions

homologues des diverses files sont disposés de front, tous les camions étant orientés dans le

même sens.

On dispose sur la chaussée au plus autant de files ou convois de camions que la chaussée

comporte de voies de circulation, et l´on place toujours ces files dans la situation la plus

défavorable pour l´élément considéré elles peuvent être contiguës ou séparées [Il convient

naturellement de disposer moins de files que de voies de circulation si cela est plus

défavorable, mais on ne doit pas disposer plus de files que de voies, même si cela est

géométriquement possible (chaussées de 7,50 et 10,50 m par exemple)].

En fonction de la classe du pont et du nombre de files considérées, les valeurs des charges du

système Bc prises en compte sont multipliées par les coefficients bc du tableau suivant :

Tab. IV.3.Valeurs du coefficient bc.

Nombre de files considérées 1 2 3 4 ≥5

I 1.2 1.1 0.95 0.8 0.7

Classe du pont

II 1 1 - - -

III 1 0.8 - - -

Pour le calcul des poutres maîtresses les bandes latérales peuvent toucher les bords de la

largeur chargeable, mais non empiéter sur eux.

Pour le calcul des éléments du tablier (dalles sous chaussée, longerons, pièces de pont,

entretoises) ces mêmes bandes peuvent toucher les bords de la largeur roulable, mais non

empiéter sur eux.

Système Br.

La roue isolée, qui constitue le système Br porte une masse de 10 t. Le rectangle d´impact de

la roue Br, disposé normalement à l´axe longitudinal de la chaussée, peut être placé n´importe

où sur la largeur roulable. La disposition longitudinale, transversale et en plan de ce système

est représentée par la figure suivante :

Cours de Pont MENDJEL Dj. Université de Skikda

18

CHAPITRE IV : DEFINITION DES CHARGES

Fig.IV.2. Système Br.

Système Bt.

Un tandem du système Bt comporte deux essieux. La masse portée par chaque essieu est de

16 t. La disposition longitudinale, transversale et en plan de ce système est représentée par la

figure suivante :

Fig.IV.3. Système Bt.

Le nombre de camion est limité à un dans le sens longitudinal et à deux dans le sens

transversal de la chaussée, les deux bandes longitudinales qu´ils occupent pouvant être

contigües ou séparées de façon à obtenir la situation la plus défavorable pour l´élément

considéré.

En fonction de la classe du pont, les valeurs des charges du système Bt prises en compte sont

multipliées par les coefficients bt suivants :

Tab. IV.4.Valeurs du coefficient bt.

Classe du pont I II

Coefficient bt 1 0.9

La disposition de ces bandes longitudinales par rapport aux bords de la largeur chargeable ou

de la largeur roulable, est soumise aux mêmes règles que les bandes considérées pour les

camions Bc.

On note aussi que les charges du système B sont frappées de majorations dynamiques. Le

coefficient de majoration dynamique relatif à un tel élément est déterminé par la formule :

. .

= + + = + +

+ . +

Dans laquelle, compte tenu des règles qui suivent, L représente la longueur de l´élément

exprimée en mètres, G sa charge permanente, et S sa charge B maximale.

La valeur de S à introduire dans la formule est celle obtenue après multiplication par le

coefficient bc ou bt.

Cours de Pont MENDJEL Dj. Université de Skikda

19

CHAPITRE IV : DEFINITION DES CHARGES

Quand il s´agit de poutres ou fermes maîtresses, pour chaque travée de pont à plusieurs

travées (solidaires ou indépendantes) ou pour la travée d´un pont à travée unique :

L : est la portée de la travée considérée ;

G : le poids total de l´ouvrage dans cette travée ;

S : le poids total maximal des essieux du système B qu´il est possible de placer sur le tablier

de cette travée.

Le coefficient δ ainsi obtenu s´applique à tous les éléments des poutres ou fermes maîtresses

de la travée considérée, ainsi qu´à leurs entretoises de solidarisation si ces fermes sont des

fermes multiples sous chaussée.

Quand il s´agit de la couverture d´un pont à poutres multiples sous chaussée et que cette

couverture est formée d´une dalle continue (telle qu´une dalle en béton armé ou précontraint

ou une dalle orthotrope métallique) :

L =min (max (Lr ; distance entre plans moyens des poutres de rive) ; portée des poutres) ;

G : le poids total d´une section de couverture de longueur L et de toute la largeur, limitée à

cette seule couverture et aux éléments reposant sur elle ;

S : le poids total le plus élevé des essieux du système B qu´il est possible de placer sur la

longueur L du tablier.

Le coefficient δ obtenu s´applique au calcul de tous les éléments de la couverture.

Quand il s´agit du tablier d´un pont à poutres latérales, et que la couverture de ce tablier est

formée d´une dalle continue :

L : min (la distance entre les axes des appuis sur les poutres ; portée des poutres)

G : le poids total d´une section de tablier de longueur L et de toute largeur, tous éléments

compris, chaussée, trottoirs, chapes, couverture, longerons, pièces de pont, mais à l´exclusion

de tout élément appartenant aux poutres principales ;

S : est calculé comme dans le cas précédent.

Le coefficient δ obtenu s´applique à tous les éléments structuraux du tablier, dalles

élémentaires, longerons, pièce de pont.

Quand il s´agit de la couverture ou du tablier d´un pont de troisième classe, la valeur du

coefficient δ est bornée supérieurement à 1,4.

c. Efforts de freinage.

Les efforts de freinage n´intéressent généralement pas la stabilité des tabliers. Il y a lieu de les

considérer pour la stabilité des appuis (piles et culées) et la résistance des appareils d´appui

qui sont justifiés suivant les règles en usage.

Les charges de chaussée des systèmes A et Bc sont susceptibles de développer des réactions

de freinage, efforts s´exerçant à la surface de la chaussée, dans l´un ou l´autre sens de

circulation. Dans les cas courants la résultante de ces efforts peut être supposée centrée sur

l´axe longitudinal de la chaussée.

L´effort de freinage correspondant à la charge A est égal à la fraction suivante du poids de

cette dernière :

.

S : désigne en mètres carrés la surface chargée.

Cours de Pont MENDJEL Dj. Université de Skikda

20

CHAPITRE IV : DEFINITION DES CHARGES

Parmi les camions Bc que l´on peut placer sur le pont, un seul est supposé freiner. Chaque

essieu d´un camion du système Bc peut développer un effort de freinage égal à son poids.

L´effort de freinage susceptible d´être développé par le système Bc se trouve limité au poids

d´un véhicule de 30 tonnes.

Les efforts de freinage développés par le système Bc ne sont pas susceptibles de majorations

pour effets dynamiques ; le coefficient bc ne s´appliquent pas aux efforts de freinage

développés ce système.

Pour leur prise en compte dans les justifications, les efforts de freinage sont traités comme les

charges des systèmes A et B.

d. Forces centrifuges

Par convention les forces centrifuges sont calculées uniquement à partir du système Bc dans

les conditions suivantes :

- Sur les ponts où la chaussée est en courbe, tous les camions du système Bc disposés sur la

chaussée sont susceptibles de développer des efforts centrifuges, horizontaux, normaux à

l´axe de la chaussée et appliqués à sa surface.

En désignant par R (en mètres) le rayon du tracé de l´axe de la chaussée sur le pont, il y a

lieu d´adopter, pour la force centrifuge développée par un essieu; une fraction de son poids

égale à : pour les valeurs de R ≤ 400 m

80/R pour les valeurs de R > 400 m.

- Pour la justification des éléments du tablier, la roue d´un même essieu placée du côté

extérieur de la courbe est supposée subir une majoration relative de poids égale aux

mêmes fractions que ci-dessus et la roue intérieure une minoration égale.

- Les efforts tant horizontaux que verticaux, développés par la force centrifuge sont frappés

de majoration pour effets dynamiques ; Il y a lieu également de tenir compte du

coefficient bc.

Les effets des forces centrifuges ne sont pas cumulés avec ceux des efforts de freinage.

Pour leur prise en compte dans les justifications, les forces centrifuges sont traitées comme les

charges des systèmes A et B.

e. Charges militaires.

Les charges militaires peuvent être divisées en deux classes M 80 ou 120, chaque classe se

compose de deux systèmes distincts Me (groupe de deux essieux) et Mc (véhicules types à

chenilles).

Convoi M 80 :

Un véhicule type du système Mc 80 comporte deux chenilles de masse totale 72 t et répond

aux caractéristiques représentées sur la figure suivante :

Cours de Pont MENDJEL Dj. Université de Skikda

21

CHAPITRE IV : DEFINITION DES CHARGES

Fig.IV.4. Système Mc 80.

Les deux essieux qui constituent le système Me 80 sont de masse totale de 44 t et répond aux

caractéristiques représentées sur la figure suivante :

Fig.IV.5. Système Me 80.

Convoi M 120:

Un véhicule type du système Mc 120 comporte deux chenilles de masse totale 110 t et répond

aux caractéristiques représentées sur la figure suivante :

Fig.IV.6. Système Mc 120.

Les deux essieux qui constituent le système Me 120 sont de masse totale de 66 t et répond

aux caractéristiques représentées sur la figure suivante :

Cours de Pont MENDJEL Dj. Université de Skikda

22

CHAPITRE IV : DEFINITION DES CHARGES

Fig.IV.7. Système Me 120.

Les véhicules des systèmes Mc peuvent circuler en convoi ; dans le sens transversal un seul

convoi est supposé circuler quelle que soit la largeur de la chaussée ; dans le sens

longitudinal, le nombre des véhicules du convoi n´est pas limité et la distance libre entre leurs

points de contact avec la chaussée devant être au moins égale à 30,50 m.

Les impacts des chenilles sur la chaussée sont dirigés parallèlement à l´axe de celle-ci et

peuvent être disposés sur toute la largeur chargeable, sans pouvoir empiéter sur les bandes de

0,50 m réservées le long des dispositifs de sécurité.

Les majorations dynamiques sont applicables aux charges militaires, le coefficient de

majoration étant calculé par la même formule que celle donnée pour le système B.

f. Charges exceptionnelles.

Le C. P. S. précise alors le type de convoi lourd exceptionnel à prendre en compte, celui-ci

étant exclusif de toute autre charge.

Convoi type D : comporte deux remorques supportant chacune 140 tonnes, dont le

poids est supposé réparti au niveau de la chaussée sur un rectangle uniformément

chargé de 3,30 m de large et 11 mètres de long.

Fig.IV.8. Convoi type D.

Convoi type E : comporte deux remorques supportant chacune 200 tonnes, dont le

poids est supposé réparti au niveau de la chaussée sur un rectangle uniformément

chargé de 3,30 m de large et 15 mètres de long.

Cours de Pont MENDJEL Dj. Université de Skikda

23

CHAPITRE IV : DEFINITION DES CHARGES

Fig.IV.9. Convoi type E.

Le convoi est supposé circuler seul quelles que soient la largeur et la longueur du pont ; dans

le sens longitudinal il est disposé pour obtenir l´effet le plus défavorable.

Dans le sens transversal, son axe longitudinal est réputé situé à 3,50 m du bord de la largeur

chargeable.

Les charges exceptionnelles visées dans cet article ne sont pas frappées de majorations pour

effets dynamiques.

IV.3.1.2. Charges sur les remblais.

En vue de la justification des éléments ou structures susceptibles d´être soumis à des efforts

de la part des remblais d´accès aux ponts, on considère que ces remblais sont susceptibles de

recevoir une charge de 1 t/m2, répartie sur toute la largeur de la plate-forme.

En outre, pour la justification des éléments de faible dimension, tels que murs garde-grèves, il

y a lieu de disposer sur le remblai, les systèmes Bt ou Br ; ces systèmes, sont considérés

comme non susceptibles de majoration pour effets dynamiques lorsqu´ils sont disposés sur le

remblai.

IV.3.1.3. Charges sur les trottoirs.

Les trottoirs et les pistes cyclables, supportent des charges différentes selon le rôle de

l´élément structural considéré. Les charges qui sont utilisées dans la justification des éléments

de tabliers prennent le nom de charges locales, celles qui servent à la justification des fermes

maîtresses sont appelées charges générales.

Les diverses charges de trottoirs ne sont pas frappées de majorations pour effets dynamiques.

Pour leur prise en compte dans les justifications vis-à-vis des états limites ultimes, elles sont

traitées comme les charges des systèmes A et B.

a. Charges locales.

Une charge uniforme de 450 kg/m2. Elle est prise en compte pour le calcul de tous les

éléments des couvertures et des tabliers, dalles, longerons, pièces de pont, suspentes,

entretoises, mais non pour celui des fermes principales. Elle est disposée tant en longueur

qu´en largeur pour produire l´effet maximal envisagé.

Les effets peuvent éventuellement se cumuler avec ceux du système B ou des charges

militaires.

Cours de Pont MENDJEL Dj. Université de Skikda

24

CHAPITRE IV : DEFINITION DES CHARGES

Sur les trottoirs en bordure d´une chaussée, il y a lieu de disposer dans la position la plus

défavorable pour l´élément considéré une roue isolée de 6 t dont la surface d´impact est un

carré de 0,25 m de côté.

Les effets de cette roue ne se cumulent pas avec ceux des autres charges de chaussée ou de

trottoirs. Ils sont à prendre en compte uniquement lorsqu´il s´agit d´état-limite ultime.

b. Charges générales.

Pour la justification des fermes maîtresses qui supportent à la fois une chaussée et un ou des

trottoirs, il y a lieu d´appliquer sur les trottoirs une charge uniforme de 150 kg/m2 de façon à

produire l´effet maximal envisagé.

Dans le sens de la largeur, chaque trottoir est chargé dans sa totalité, mais les deux trottoirs,

s´il y en a deux, peuvent n´être pas chargés simultanément.

Dans le sens de la longueur, les zones chargées sont choisies de la manière la plus

défavorable.

Pour la justification des fermes maîtresses des ouvrages qui sont réservés à la circulation

des piétons et des cycles, on doit disposer une charge uniforme a, dont l´intensité fonction de

la longueur chargée l, est donnée en kg/m2 par la formule :

a (l) = 200 + l en (m)

IV.3.1.4. Combinaisons d’actions.

- Combinaisons d’actions à L’ELU

(1.35Gmax ou Gmin)+1.6 (Qr + Qtr)

(1.35Gmax ou Gmin)+1.35 Qrp + 1.6 Qtr

- Combinaisons d’actions à L’ELS

(Gmax ou Gmin)+1.2 (Qr + Qtr)

(Gmax ou Gmin)+ Qrp + 1.2 Qtr

Gmax : ensemble des actions permanentes défavorables ;

Gmin : ensemble des actions permanentes favorables ;

Qr : surcharges de chaussée sans caractère particulier (systèmes A, B et UIC 71) :

Qrp : surcharges de chaussée à caractère particulier (systèmes militaires et exceptionnels) ;

Qtr : surcharges de trottoirs.

IV.3.2. Les charges selon l’EUROCODE 1 :

Pour les ponts routiers, quatre modèles de charges sont définis dans l’Eurocode 1 pour la

vérification de la sécurité structurale.

a. Le modèle de charge n°1, LM1 (Système principal : vérifications générales et

locales)

Le modèle de charges principal (modèle n°1, LM1), comporte des charges concentrées

(essieux de tandems, notés TS) et des charges uniformément réparties (notées UDL) (voir la

figure IV.10). Les intensités de base des charges verticales sont indiquées dans le

tableau.VI.6.

On appelle aire résiduelle l’aire correspondant à la différence entre la largeur de la

chaussée et la largeur cumulée des voies chargées.

Cours de Pont MENDJEL Dj. Université de Skikda

25

CHAPITRE IV : DEFINITION DES CHARGES

Tab.IV.5. Définition de l’aire résiduelle.

Largeur de Nombre de Largeur d’une Largeur de l’aire

chaussée (w) voies (n) voie résiduelle

w<5.4 m 1 3m W–3m

5.4 m < w < 6 m 2 w/2 0

6m<w E(w/3) 3m W – 3*n

Tab.IV.6. Intensités de base pour le modèle de charges n°1.

Charge concentrée (kN) Charge répartie (kN/m2)

par essieu

Qik qik qrk

Voie n°1 300 9

Voie n°2 200 2.5

Voie n°3 100 2.5

Autres voies 0 2.5

Aire résiduelle 0 2.5

Les coefficients αQi, αqi, αqr, affectant l’intensité des diverses composantes du modèle n°1

(tableau VI.7) permettent d’associer à un ouvrage particulier une classe de chargement. Trois

classes sont prévues par l’ENV 1991-3DAN.

Pour chaque projet particulier, le choix de la classe doit être fait ou approuvé par le maitre

d’ouvrage. Toutefois, la classe 2 est applicable.

- 1ère classe : accumulation de véhicules très lourds sur la première voie de l’ouvrage,

c’est le cas des ouvrages destinés à supporter une très grande proportion de véhicules

se rapportant à des activités utilitaires lourdes (industrielles, agroalimentaire ou

forestière).

- 2ème classe : accumulation de véhicules comme ci dessus, mais pour les compositions

de trafic les plus courantes sur les réseaux routiers principaux et autoroutiers.

- 3ème classe : présence de véhicules lourds probable, mais en petit nombre ou

occasionnelle rendant peu probable la présence simultanée sur l’ouvrage de multiples

véhicules de ce genre avec des caractéristiques sévère.

1ère classe : type périphérique parisien.

2ème classe : classe I du fasc. 61 t II du CPC.

3ème classe : classe II du fasc. 61 t II du CPC.

Tab.IV.7.Coefficients d’ajustement du modèle de charges n°1.

αQ1 αQi (i≥2) αq1 αqi (i≥2) αqr

1ère classe 1 1 1 1 1

ème

2 classe 0.9 0.8 0.7 1 1

ème

3 classe 0.8 0.5 0.5 1 1

Cours de Pont MENDJEL Dj. Université de Skikda

26

CHAPITRE IV : DEFINITION DES CHARGES

Fig.IV.10.Disposition en plan du modèle de charges n°1.

b/ Le modèle de charge n°2, LM2 (vérifications locales)

Le modèle caractéristique n°2 est composé d’un essieu unique comportant deux roues. Il

est uniquement destiné à des vérifications locales (figure IV.11). Il s’agit d’un essieu

apportant une charge verticale totale de 400β kN, également répartie entre les deux roues

(pression égale à 0.952β en MPa). β égal au coefficient αQ1 du modèle principal.

Fig.IV.11. Modèle de charges n°2.

c/ Le modèle de charge n°3, LM3 (convois exceptionnels)

Le modèle caractéristique n°3 est composé d’un ensemble de véhicules spéciaux destinés

à couvrir les effets de convois exceptionnels. Ce modèle n’est pas pris en compte qu’à la

demande du client et les modalités de prise en compte dans les projets sont explicitées dans

l’ENV 1991-3.

d/ Le modèle de charge n°4, LM4 (foule)

Le modèle de charge n°4 est constitué par une densité uniformément répartie d’intensité

égale à 5 kN/m2. Ce modèle a été prévu pour certains ouvrages construits en zone urbaine.

Cours de Pont MENDJEL Dj. Université de Skikda

Vous aimerez peut-être aussi

- Note de Calculs - Dalot 2 X 3.00 X 2.00 PDFDocument52 pagesNote de Calculs - Dalot 2 X 3.00 X 2.00 PDFBassa Jean-Daniel75% (4)

- Les Capteurs Automobile: InstrumentationDocument23 pagesLes Capteurs Automobile: InstrumentationMohammed75% (4)

- 5 Chap2 Règl ChargesDocument24 pages5 Chap2 Règl ChargesAmira Heni100% (1)

- Chapitre2 Les Règlements Des Charges Sur Les PontsDocument40 pagesChapitre2 Les Règlements Des Charges Sur Les PontsSarah BardiPas encore d'évaluation

- Chp13.Annexe1.Charges FerroviairesDocument23 pagesChp13.Annexe1.Charges FerroviairesMohamed BaakilPas encore d'évaluation

- Note de Calculs - Dalot 1.50 X 1.50 - L 13.38 M PDFDocument37 pagesNote de Calculs - Dalot 1.50 X 1.50 - L 13.38 M PDFBassa Jean-Daniel75% (4)

- Ligne D'influenceDocument8 pagesLigne D'influencekarem754100% (2)

- Avenir de l’automobile: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandAvenir de l’automobile: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation

- 534-1 S-Calibrage Tracteur Série M Et RDocument21 pages534-1 S-Calibrage Tracteur Série M Et Rwtn2013100% (3)

- Motorisation Et Commande Des Machines - Exercices RésolusDocument102 pagesMotorisation Et Commande Des Machines - Exercices RésolusGeorges M. Karam100% (2)

- Cours Ouvrage Dart - PONT M2Document12 pagesCours Ouvrage Dart - PONT M2GUEU ARNOLDPas encore d'évaluation

- Cours Calcul D OuvragesDocument49 pagesCours Calcul D OuvragesmanessePas encore d'évaluation

- Chapitre 04 Actions Sur Les PontsDocument19 pagesChapitre 04 Actions Sur Les Pontsعبد الرحمن بن حمودةPas encore d'évaluation

- Chapitre 4 2Document13 pagesChapitre 4 2soufien benmabroukPas encore d'évaluation

- Resume Du Fasicule 61 Titre 2 Realise Par IayDocument18 pagesResume Du Fasicule 61 Titre 2 Realise Par IayIbrahim Amadou YoussoufaPas encore d'évaluation

- Titre 2-Résumé-Ben Ouezdou PDFDocument18 pagesTitre 2-Résumé-Ben Ouezdou PDFadame lamechePas encore d'évaluation

- Chap 4 - 2021-POUR ETUDIANTSDocument48 pagesChap 4 - 2021-POUR ETUDIANTSJean-noel DouoPas encore d'évaluation

- Matière: PontsDocument20 pagesMatière: Pontsyoucef madridiPas encore d'évaluation

- Chp4 POUR ETUDIANTDocument43 pagesChp4 POUR ETUDIANTkorossaga innocent tourePas encore d'évaluation

- Cours Calcul D Ouvrages PDFDocument49 pagesCours Calcul D Ouvrages PDFjoelPas encore d'évaluation

- Charges RoutièresDocument27 pagesCharges Routièrestraoresilly83Pas encore d'évaluation

- Chap3 Evaluation Des Charges OK - CorrDocument9 pagesChap3 Evaluation Des Charges OK - CorrDidaBouchPas encore d'évaluation

- Cours de PONT Suite 1Document16 pagesCours de PONT Suite 1Hassan TankoPas encore d'évaluation

- Note de CalculDocument7 pagesNote de CalculKamano BengalyPas encore d'évaluation

- Actions Dues Au Trafic Tram-TrainDocument7 pagesActions Dues Au Trafic Tram-TrainMehdi Ben TaiebPas encore d'évaluation

- ChargessDocument44 pagesChargessMohamed Selmi100% (1)

- Ellouze Ali: Les Reglements de Charges Sur Les PontsDocument67 pagesEllouze Ali: Les Reglements de Charges Sur Les PontsFATMA BENBELGACEMPas encore d'évaluation

- Note de Calcul Automatique - 1.50 X 1.50 PDFDocument10 pagesNote de Calcul Automatique - 1.50 X 1.50 PDFBassa Jean-DanielPas encore d'évaluation

- 8 - Les Reglements & ChargesDocument76 pages8 - Les Reglements & Chargesiadreb lailaPas encore d'évaluation

- Chapitre 4pont33à44Document12 pagesChapitre 4pont33à44nabilgrjfjPas encore d'évaluation

- Cours Pont ProgrammeDocument15 pagesCours Pont ProgrammeAS SadPas encore d'évaluation

- Note Calcul DalotDocument11 pagesNote Calcul Dalotibrim100% (4)

- Mini Projet Pont PDFDocument10 pagesMini Projet Pont PDFYoussef YozarPas encore d'évaluation

- Mini Projet Pont PDFDocument10 pagesMini Projet Pont PDFYoussef YozarPas encore d'évaluation

- Note de Calcul Dalots PDFDocument29 pagesNote de Calcul Dalots PDFabsiPas encore d'évaluation

- Exemple Calcul de Pont - RobotBatDocument61 pagesExemple Calcul de Pont - RobotBatOmar ZnadPas encore d'évaluation

- Slide 48...Document57 pagesSlide 48...Imad MelhemPas encore d'évaluation

- Les Reglements Des Charges Sur Les Ponts - RésuméDocument12 pagesLes Reglements Des Charges Sur Les Ponts - Résuméjawhar eddine boukhrisPas encore d'évaluation

- Les Charges Et SurchargeDocument13 pagesLes Charges Et SurchargeFousma SmailPas encore d'évaluation

- EXCELSIORDocument17 pagesEXCELSIORsadiomane20050220Pas encore d'évaluation

- Projet PontDocument28 pagesProjet PontRolandChalfounPas encore d'évaluation

- f779x1 2015Document37 pagesf779x1 2015latyrniangPas encore d'évaluation

- Les SystemesDocument23 pagesLes Systemesnouhaylaelmeskini341Pas encore d'évaluation

- Charges D ExploitationDocument39 pagesCharges D ExploitationZakariaAjahouPas encore d'évaluation

- Fascicule 61 MGADocument41 pagesFascicule 61 MGAFanojo Ariel100% (1)

- Ouvrages Spéciaux TD PontsDocument1 pageOuvrages Spéciaux TD PontsSalah MihoubiPas encore d'évaluation

- Note de Calcul Dalot MBIGOUDocument28 pagesNote de Calcul Dalot MBIGOUYannice Moufouma KombilaPas encore d'évaluation

- Conception Des Ponts À Poutres en BADocument22 pagesConception Des Ponts À Poutres en BARafik SaadaPas encore d'évaluation

- Annexe 3Document4 pagesAnnexe 3Josué MutshipayiPas encore d'évaluation

- Projet de Pont Selon LeurocodeDocument31 pagesProjet de Pont Selon LeurocodeSiaquil Vucane SitoePas encore d'évaluation

- Charge Sur Pont Routier Selon EurocodeDocument32 pagesCharge Sur Pont Routier Selon Eurocodeamine406Pas encore d'évaluation

- Exercices d'optique et d'électromagnétismeD'EverandExercices d'optique et d'électromagnétismeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Six mois aux États-Unis: Voyage d'un touriste dans l'Amérique du Nord, suivi d'une excursion à PanamaD'EverandSix mois aux États-Unis: Voyage d'un touriste dans l'Amérique du Nord, suivi d'une excursion à PanamaPas encore d'évaluation

- Exercices d'intégrales de lignes, de surfaces et de volumesD'EverandExercices d'intégrales de lignes, de surfaces et de volumesPas encore d'évaluation

- French 5ap20 1trim4Document2 pagesFrench 5ap20 1trim4Nacer Eddine Alia50% (2)

- Masteriales Abani Khalil ZahiDocument1 pageMasteriales Abani Khalil ZahiNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Déclaration de Non Plagiat 1Document1 pageDéclaration de Non Plagiat 1Nacer Eddine Alia100% (1)

- Master Voiries Et Ouvrages D'art (VOA) Nombre D'étudiants: Profil D'accèsDocument2 pagesMaster Voiries Et Ouvrages D'art (VOA) Nombre D'étudiants: Profil D'accèsNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Conclusion GénéraleDocument2 pagesConclusion GénéraleNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Attestation Affectation Master PDFDocument1 pageAttestation Affectation Master PDFNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Chapitre IVDocument13 pagesChapitre IVNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Conception Ouvrages SoutènementDocument4 pagesConception Ouvrages SoutènementAndré Germain MbogbaPas encore d'évaluation

- TP IntroDocument19 pagesTP IntroNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Attestation Affectation MasterDocument1 pageAttestation Affectation MasterNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- B40Document3 pagesB40Nacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Centre de MasseDocument3 pagesCentre de MasseNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Cours Déversement CM66 15pDocument15 pagesCours Déversement CM66 15pNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- Abrams 4 PDFDocument5 pagesAbrams 4 PDFAmara LayPas encore d'évaluation

- QSQDDocument9 pagesQSQDNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- QSQDDocument9 pagesQSQDNacer Eddine AliaPas encore d'évaluation

- B1220 Man Op Fr20Document10 pagesB1220 Man Op Fr20aritmeticsPas encore d'évaluation

- R I 30111 Zukuenftig FRDocument298 pagesR I 30111 Zukuenftig FRnabaeisPas encore d'évaluation

- Rapport Final de PIE: Groupe P16Document26 pagesRapport Final de PIE: Groupe P16Chang LiuPas encore d'évaluation

- La Boîte de Vitesses AutomatiqueDocument6 pagesLa Boîte de Vitesses AutomatiqueakrealphonsePas encore d'évaluation

- Manitou MT 625 HA (FR)Document4 pagesManitou MT 625 HA (FR)ManitouPas encore d'évaluation

- Manitou MI 50 D - MI 100 D (FR)Document12 pagesManitou MI 50 D - MI 100 D (FR)ManitouPas encore d'évaluation

- ProductBrochure EC15CtoEC20C FR 31A1006320 201003Document16 pagesProductBrochure EC15CtoEC20C FR 31A1006320 201003jonbzh1Pas encore d'évaluation

- Équipement Électrique: CaractéristiquesDocument23 pagesÉquipement Électrique: CaractéristiquesDAGORNPas encore d'évaluation

- B2960Document27 pagesB2960محمدلمينابراهيمالموريتانيPas encore d'évaluation

- Projet InitialeDocument6 pagesProjet InitialeAmina BELABIDPas encore d'évaluation

- 2024 Mazda CX 30 Specs FRDocument10 pages2024 Mazda CX 30 Specs FRtnuscokxlhxzefqkpbPas encore d'évaluation

- Caractéristiques: GénéralitésDocument5 pagesCaractéristiques: GénéralitésThomas LeroyPas encore d'évaluation

- Batteries Avec Verrou Remplissage Huile HydrauliqueDocument8 pagesBatteries Avec Verrou Remplissage Huile HydrauliqueLiebherrPas encore d'évaluation

- M01 Métier Et Formation T.C.-rem-TCVVA XDocument58 pagesM01 Métier Et Formation T.C.-rem-TCVVA XHamza RachidPas encore d'évaluation

- JKJKJKJKJDocument7 pagesJKJKJKJKJmnawarPas encore d'évaluation

- MasterEEMoteurACombustionInterne PDFDocument34 pagesMasterEEMoteurACombustionInterne PDFOumaimaPas encore d'évaluation

- Abs 2Document8 pagesAbs 2Appia CekaPas encore d'évaluation

- NOPEUGEOTRIFTER20181910Document260 pagesNOPEUGEOTRIFTER201819103tom0Pas encore d'évaluation

- Renault 25 - Manuel de Réparation ConstructeurDocument907 pagesRenault 25 - Manuel de Réparation ConstructeurBillie PanPas encore d'évaluation

- PR Ése Ntation 1Document9 pagesPR Ése Ntation 1Florian Du 59Pas encore d'évaluation

- td11 DynamiqueDocument2 pagestd11 DynamiqueAdri LebPas encore d'évaluation

- Tvo Boites PDFDocument30 pagesTvo Boites PDFjean paul lebookPas encore d'évaluation

- G PDFDocument34 pagesG PDFyassine22100% (1)

- Ghamri KhaledDocument97 pagesGhamri Khaledfazfrito lacaviataPas encore d'évaluation

- Rapport Final BMWDocument30 pagesRapport Final BMWChiheb SoltaniPas encore d'évaluation

- Accouplements Temporaires: Embrayages, Freins, Coupleurs & TDDocument43 pagesAccouplements Temporaires: Embrayages, Freins, Coupleurs & TDFatimezzahra AIT SI YOUSSEFPas encore d'évaluation

- Systeme de FreinageDocument58 pagesSysteme de Freinagejihenguesmi2002Pas encore d'évaluation