Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Droit Budgetaire 3 PARTIE

Droit Budgetaire 3 PARTIE

Transféré par

chafirania030 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

2 vues60 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PPTX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PPTX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Télécharger au format pptx, pdf ou txt

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

2 vues60 pagesDroit Budgetaire 3 PARTIE

Droit Budgetaire 3 PARTIE

Transféré par

chafirania03Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PPTX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Télécharger au format pptx, pdf ou txt

Vous êtes sur la page 1sur 60

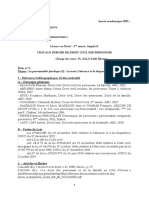

Finances publiques

IV. Exécution de la loi de finances

Plan

• Principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

• Acteurs de l’exécution du budget

− Les ordonnateurs

− les comptables publics

− Les comptables de fait

• Les opérations d'exécution

− Opérations d'exécution des dépenses

− Opérations d'exécution des recettes

• La responsabilité des ordonnateurs

• La responsabilité des comptables publics

Principe de séparation des ordonnateurs et des comptable

• Les opérations d'exécution du budget sont régies par des

procédures règlementaires minutieuses.

• Ces procédures ne sont pas symétriques et connaissent certains

aménagements selon qu'il s'agit des dépenses ou des recettes.

• En général, l'exécution du budget est gouvernée par un principe

fondamental, celui de la séparation des fonctions des ordonnateurs et des

comptables.

• Le droit budgétaire distingue nettement deux phases dans toute opération

de dépense ou de recette publique : la phase administrative et la phase

comptable qui ont été confiées à deux catégories différentes d'agents : les

ordonnateurs et les comptables publics.

• Leurs fonctions sont, conformément aux dispositions de l'article 4 du

Règlement général de la comptabilité publique (RGCP), incompatibles,

sauf dispositions contraires.

Principe de séparation des ordonnateurs et des comptable

• Ce principe est plus important en matière de dépenses qu’en matière de

recettes.

• La justification de ce principe entre les fonctions d'ordonnateur chargé

d'engager, de liquider, de mandater une dépense d’une part et les

fonctions de comptable à qui incombe le paiement, d’autre part, répond

à:

– une certaine division du travail ;

– une organisation d'un contrôle mutuel ;

– une intervention généralisée du ministère des Finances.

Acteurs de l’exécution du budget

Les ordonnateurs

• Les ordonnateurs sont des fonctionnaires sont soumis aux statuts régissant

leurs fonctions principales, auxquels s'ajoutent des règles specifiques liées

à leurs attributions financières.

• L'ordonnateur est un décideur qui a l'autorité administrative de prendre la

décision d’ordonner au comptable public le recouvrement de la recette ou

le paiement d’une dépense publique.

"est ordonnateur public de recettes et de dépenses, toute personne ayant

qualité au nom d'un organisme public pour engager, constater, liquider

ou ordonner soit le recouvrement 'une créance, soit le paiement d'une

dette" l'article 3 du RGCP.

• Les fonctions exercées par les ordonnateurs consistent :

– en recettes, à constater les créances des organismes publics, en

arrêter le montant et en ordonner le recouvrement ;

– en dépenses, à créer ou constater les dettes des organismes publics,

en arrêter le montant et en ordonner le paiement. Ils ont la disposition des

crédits ouverts à leurs budgets.

Les ordonnateurs

• La loi distingue différentes catégories d'ordonnateurs:

– L’ordonnateur de droit ;

– L’ordonnateur désigné (par décret : le directeur général de la

sûreté nationale par ex.) ;

– L’ordonnateur délégué détient sa position de l'ordonnateur qui

exerce ses fonctions au nom de l’ordonnateur. Cette délégation porte

uniquement sur la signature ;

– Le sous-ordonnateur : sont nommés par arrêté du ministre concerné,

visé par le ministre des Finances, pour la gestion et l’exécution des

crédits qui leur sont délégués par les ordonnateur. Ils agissent sous la

responsabilité et le contrôle des ordonnateurs ;

– Le sous ordonnateur suppléants sont désignés dans le but

d’exercer les fonctions des sous ordonnateurs ou ordonnateurs

délégués en cas de leur absence ou empêchement.

Les ordonnateurs

• Les ordonnateurs de droit (ordonnateurs principaux) sont

ceux auxquels les autorisations budgétaires sont directement

données. Il s’agit des :

– ministres pour l’Etat ;

– directeurs des établissements publics ;

– présidents des communes ;

– walis et gouverneurs étaient des ordonnateurs pour les budgets

des régions et conseils provinciaux et préfectoraux ;

– A partir de 2015, ce sont les présidents des régions et conseils

provinciaux et préfectoraux qui sont les ordonnateurs des budgets.

– directeurs ou chefs des services pour les SEGMA.

Les ordonnateurs

• Les sous-ordonnateurs sont ceux auxquels les crédits budgétaires sont

délégués par les ordonnateurs. Il s’agit des :

– chefs des services extérieurs des différents ministères pour les crédits

qui leur sont délégués par leurs ministres respectifs. Cette délégation

constitue un transfert de compétence ;

– Les ordonnateurs n'ont plus la disposition des crédits qu'ils ont

délégués aux sous-ordonnateurs.

– Le RGCP permet aux ordonnateurs de nommer, par voie d'arrêté visé

par le ministre chargé des finances, des sous-ordonnateurs auxquels ils

délèguent leur pouvoir dans les limites qu'ils fixent par ordonnances de

délégation de crédits.

– Les sous-ordonnateurs agissent sous la responsabilité et le

contrôle des ordonnateurs qui les instituent. Les ordonnateurs et les

sous- ordonnateurs peuvent avoir des délégués et des suppléants.

Les ordonnateurs

• Les ordonnateurs délégués sont ceux qui sont désignés par les

ordonnateurs pour exercer leurs fonctions en leur nom. Il faut remarquer

que :

– la délégation accordée aux ordonnateurs délégués ne porte que sur la

signature, donnée sur la base des dispositions du décret n° 2-05-768

(30/12/2008) relatif à la délégation de signature des ministres, secrétaires

d’Etat et sous-secrétaires d’Etat.

– les délégants et les délégués gèrent en commun les mêmes crédits

budgétaires.

• Les ordonnateurs suppléants sont ceux qui sont désignés pour

exercer les fonctions des sous-ordonnateurs ou des ordonnateurs délégués,

en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers.

• Dès leur entrée en fonction, les ordonnateurs et les sous-

ordonnateurs sont tenus de s'accréditer auprès des comptables sur

lesquels seront assignés leurs crédits, en leur faisant part de leur

nomination et en leur fournissant un spécimen de leur signature.

Les comptables publics

• "Est comptable public de recettes et de dépenses, toute personne ayant

qualité pour exécuter au nom d'un organisme public des opérations de

recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et

de valeurs dont il a la garde soit par virement interne d'écritures, soit

encore, par l'entremise d'autres comptables publics ou de comptes

externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements".

l'article 3 du RGCP.

• Les comptables publics sont, en général, placés sous l'autorité du ministre

des finances, hormis les secrétaires greffiers et les conservateurs fonciers.

• Les comptables publics peuvent être classés en deux catégories :

les comptables du trésor qui ont une compétence générale et les

autres comptables avec une compétence spéciale.

• Pour avoir la qualité de comptable public, il faut remplir trois

conditions.

Les comptables publics

Trois conditions pour avoir la qualité de comptable public :

1. Disposer d’un acte de nomination :

• Les comptables publics sont généralement nommés par le ministre des

Finances ou la personne agréée par lui.

• Les comptables ont des fonctions financières principales et sont soumis

à des règles spécifiques qui s'ajoutent au statut général des

fonctionnaires et aux statuts particuliers des différents corps auxquels

ils appartiennent.

Les comptables publics

2. Prestation de serment :

• les comptables publics sont tenus de prêter un serment professionnel.

• Les comptables publics, autres que ceux nommés par dahir, prêtent le

serment devant le premier président de la Cour d'appel ou à défaut, devant

le président du tribunal de première instance dans le ressort de leur

affectation.

• Ceux qui doivent exercer leurs fonctions à l'étranger accomplissent cette

formalité devant le premier président de la Cour d'appel de Rabat.

• Le serment une fois prêté demeure valable pour toute la durée

d'exercice.

• La formule du serment est uniforme pour tous les comptables publics «Je

jure de gérer avec probité et fidélité les fonds et valeurs publics qui me

sont confiés et de me conformer strictement aux lois et règlements qui ont

pour objet d'assurer l'inviolabilité et l'emploi régulier de ces fonds et

valeurs».

Les comptables publics

3. Police d’assurance:

• les comptables publics doivent souscrire une police d’assurance

garantissant leur responsabilité personnelle et pécuniaire ainsi que les

risques pouvant résulter de perte, de destruction, de vol de fonds ou

valeurs dont ils ont la garde, d’arrêts ou de décisions les déclarant

débiteurs.

• Des copies des certificats de référence des trois documents doivent être

produits annuellement à la Cour des comptes.

• Les comptables principaux sont tenus de présenter leurs comptes de

gestion à la Cour des Comptes pour l'ensemble des opérations de recettes

et de dépenses qu'ils ont la charge d'exécuter.

Les différentes catégories de comptables publics

1. Principaux comptables du Trésor :

– Le TGR : 1: Comptable supérieur du Royaume

– Le trésorier principal chef du centre national des traitements (C.N.T) ;

– Les trésoriers ministériels ou interministériels ;

– Les trésoriers préfectoraux ou provinciaux ;

– Les trésoriers communaux des grandes villes ;

– Les percepteurs –receveurs communaux ;

– Les payeurs et agents comptables à l’étranger ;

2. Les autres comptables :

– Les receveurs de l’administration de douanes et des impôts indirects ;

– Les Receveurs de l’administration fiscale ;

– Les Secrétaires greffiers près les tribunaux du Royaume ;

– Les Trésoriers payeurs et agents comptables des établissements et

entreprises publics

Comptables de fait

• Seuls les comptables publics ou les agents agissant sous leur contrôle et

pour leur compte ont qualité pour manier et détenir des fonds publics.

• Toute autre personne qui s’immisce sans habilitation dans ces fonctions

est comptable de fait.

• L’existence d’une gestion de fait répond à trois conditions : elle doit

porter sur des deniers publics ou des deniers privés réglementés, maniés

ou détenus par une personne non autorisée ou non habilitée.

• Selon les dispositions de l’article 41 de la loi 62-99 portant code des

juridictions financières : est comptable de fait toute personne qui:

– effectue, sans y être habilitée par l’autorité compétente, des opérations

de recettes, de dépenses et/ou de détention et de maniement de fonds ou

de valeurs appartenant à l’un des organismes publics ;

– procède, sans avoir la qualité de comptable public, à des opérations portant

sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux dits organismes, mais que

les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu des

lois et règlements en vigueur.

Comptables de fait

Obligations des comptables de fait:

• Reddition des comptes : l'établissement et la production du compte de

leurs opérations à la Cour des comptes , assorti de toutes pièces

justificatives.

• Apurement du débet : le juge de comptes peut réclamer au comptable de

fait le reversement des fonds litigieux ou prononcer une mise en débet.

Sanctions encourues par les comptables de fait:

Amendes : Le juge des comptes peut prononcer des amendes pour retard

dans la production des comptes et/ou pour sanctionner la gestion de fait elle-

même, càd l'immixtion dans les fonctions dévolues à un comptable public.

Autres sanctions: Ils peuvent faire l’objet de :

• sanctions pénales en raison de l'usurpation de fonctions publiques.

• sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique selon les

procédures en vigueur dans la fonction publique pour les fonctionnaires;

• Sanctions politiques pour les élus.

Les opérations d’exécution budgétaires

Les opérations d’exécution

• Sont en général régies par des procédures règlementaires minutieuses qui

font intervenir l'ordonnateur, lors de la phase administrative, et le

comptable public lors de la phase comptable.

• Les dispositions de la LOF de 2015 prévoit :

– en plus du suivi de l'exécution budgétaire, en fonction des dates des

encaissements et des paiements effectués, par les comptables publics ;

– le principe de la mise en place d'une comptabilité patrimoniale

inspirée des règles de la comptabilité des entreprises où toutes les

ressources et les charges de l'État seront enregistrées selon le principe

de la constatation des droits et rattachés à l'exercice.

Exécution des dépenses publiques

• Avant d'être payées, les dépenses publiques sont engagées, liquidées

et ordonnancées.

• Ainsi, la procédure normale d’exécution des dépenses publiques

comprend quatre opérations successives :

– l’engagement ;

– la liquidation ;

– l’ordonnancement ;

– et le paiement.

• Les trois premières phases sont du ressort de l’ordonnateur ;

• Et la quatrième phase est de compétence du comptable public

Exécution des dépenses publiques

1. L’engagement :

• C’est l’acte par lequel l’Etat ou l’organisme public crée ou constate une

obligation de nature à entraîner une charge (art 33 du RGCP).

– C’est le fait générateur de la dépense, qui peut résulter d'un acte

volontaire (passation d'un marché, d'un bon de commande, attribution

d'une subvention, recrutement d'un fonctionnaire...) ou involontaire

(condamnation par un tribunal à réparer un dommage causé à une

personne...).

– Il ne peut être pris que par l’ordonnateur agissant en vertu de ses

pouvoirs, dans la limites des crédits budgétaires disponibles et doit

demeurer subordonné aux décisions, avis ou visas préalable par les

lois ou règlements en vigueur.

• L’engagement prend à la fois une forme comptable et juridique :

– l’engagement comptable consiste à affecter les crédits nécessaires à

l’acquittement des dépenses.

– L’engagement juridique est matérialisé par le document qui donne

naissance ou constate une dépense.

Exécution des dépenses publiques

Contrôle des engagements

• Ce contrôle, assuré par l’ex-CGED, a été confié depuis 2008 aux

comptables publics en vertu du décret n°2-07-1235 (04 novembre

2008) relatif au contrôle des dépenses de l'Etat (DCDE).

• Le contrôle des engagements de dépenses intervient

préalablement à tout engagement.

• Ce contrôle, exercé par le comptable public, porte sur un contrôle

budgétaire et un contrôle de régularité.

• Le contrôle de régularité consiste à vérifier que les propositions

d'engagement de dépenses sont régulières au regard des dispositions

législatives et réglementaires d'ordre financier. Les pièces justificatives

exigées en phase d’engagement sont fixées par des nomenclatures

spéciales.

Exécution des dépenses publiques

2. La liquidation

• La liquidation consiste à :

– vérifier la réalité de la dette, càd que le service a été fait

(travaux réalisés, commande livrée .. . ), au moyen de pièces

justificatives qui attestent de la réalisation de la prestation (sauf

pour les cas spécifiés à l’article 41 du RGCP, tel qu’il a

été modifié, qu’on peut payer avant le service fait) ;

– calculer, à partir des constatations faites, le montant de la

dépense publique.

• Les opérations matérielles de constatation et de liquidation peuvent

être faites par des agents publics qui ne sont pas les ordonnateurs.

• La liquidation des dépenses publiques est faite par le chef du

cervice compétent et sous sa responsabilité (art.34 du RGCP).

Exécution des dépenses publiques

3. L’ordonnancement

• C'est un acte administratif par lequel un ordonnateur, après avoir vérifié

les droits du créancier de l’organisme public résultant de l’application

conforme des lois et règlements en vigueur, délivre un ordre de payer sur

la caisse d’un comptable public.

– « L’ordonnancement est l’acte administratif donnant conformément au

résultat de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’organisme public.

Cet acte incombe à l’ordonnateur » (l’art. 35 du RGCP).

• L'ordre de paiement, accompagné des pièces justificatives, doit être en

général préalablement revêtu du visa du contrôleur, avant d'être adressé au

comptable.

• Toutefois, en application du RGCP, certaines dépenses peuvent être

payées sans ordonnancement préalable(DSOP). La liste des dépenses

payées dans ces conditions est donnée par l’arrêté du ministre des

Finances n°681-67 du 12/12/67 fixant la liste des DSOP de l’Etat. (cas de

dettes publiques, des traitements et salaires des fonctionnaires, et celles

effectuées par les régies d’avances, etc).

Exécution des dépenses publiques

La prescription quadriennale des dettes de l'État

• En vertu de la loi n° 56-03 (21 avril 2004), relative à la prescription

des créances sur l'Etat et les collectivités locales, sont prescrites et

définitivement éteintes au profit de l'Etat et des collectivités

locales, toutes les créances qui n'ont pu être liquidées,

ordonnancées et payées dans un délai de 4 ans, à partir du jour de

l'année budgétaire au cours de laquelle les droits ont été acquis

pour les créanciers domiciliés au Maroc.

• Ce délai est de 5 ans pour les créanciers résidant hors du territoire

national.

Exécution des dépenses publiques

4. Le paiement :

• Le paiement est l’acte par lequel l’organisme public se libère de sa dette.

• Les ordonnances et mandats émis par les ordonnateurs et les sous-

ordonnateurs sont adressés aux comptables qui sont seuls chargés du

paiement des dépenses.

• Avant de procéder au paiement, les comptables exercent un contrôle de

validité de la dépense en vue de s’assurer que les conditions nécessaires à

l’exécution régulière des dépenses sont réalisées.

• Les contrôles que les comptables sont tenus d’exercer en phase de

paiement des dépenses publiques de l’Etat sont définis par le décret 2-07-

1235 (04/11/2008) relatif au contrôle des dépenses de l’Etat. Il s’agit:

– l'exactitude des calculs de liquidation ;

– l’existence du visa préalable d'engagement, lorsque ledit visa est requis ;

– la disponibilité des crédits de paiement;

– le caractère libératoire du règlement ;

– la signature de l'ordonnateur qualifié ou de son délégué;

– la production des pièces justificatives prévues par les nomenclatures établies par le

ministre chargé des finances,

Exécution des recettes

• Deux conditions doivent être réalisées pour l’exécution régulière des

recettes publiques :

– une condition de fond : l’existence légale des créances ;

– une condition de forme : l’autorisation annuelle donnée par

la loi de finances.

• L’exécution des recettes publiques passe par deux phases : Une

phase administrative et phase comptable.

Exécution des recettes

La phase administrative

• Les opérations administratives incombant aux ordonnateurs

(les services de l’ADII, la DGI,..)

• L’ordonnateur procède à la constatation des droits (en fonction des

dispositions fiscales contenues dans la loi de finances) puis à sa

liquidation et enfin à son ordonnancement.

• La recette doit être établie pour son montant intégral sans contraction

entre les recettes et les dépenses.

• Toute créance liquidée fait l’objet d’un ordre de recette constitué

représenté par un rôle nominatif, comportant la liste des contribuables,

l'assiette de l'impôt et son montant.

• Toutefois, certains impôts déclaratifs ( IS, TVA,…) , ne sont pas perçus

par voie de rôle mais sont recouvrés directement par les comptables de

la DGI et de l’ADII.

Exécution des recettes

La phase comptable

• Le recouvrement des recettes notamment des impôts est confié aux

comptables publics compétents.

• le comptable public procède au contrôle de la régularité de la recette :

existence d’un texte légal , prévision par un budget et exactitude de la

liquidation de la recette telle qu’énoncée sur le titre de recette.

– La prise en charge :

Les rôles homologués pris en charge par les comptables rendent ces derniers

personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des impôts.

– Le Recouvrement :

Le recouvrement s'effectue par voie amiable (le débiteur paie) ou par voie

forcée conformément aux dispositions de la loi 15/97 sur le recouvrement des

créances publiques (débiteur récalcitrant).

– En cas d’impossibilité de recouvrement et après justification des diligences que le

comptable est tenu de faire, ce dernier peut procéder à la proposition en non

valeur des créances irrécouvrables que le ministre des finances étudie, avant de

les admettre en non valeur et par conséquent, les supprimer des prises en charge.

La responsabilité des ordonnateurs et des

comptables

La responsabilité des ordonnateurs

• Les ordonnateurs principaux, qui sont les ministres, encourent à

raison de l'exercice de leurs attributions, une responsabilité dans les

conditions fixées par la loi. Cette responsabilité pourrait être

politique et même pénale.

• Contrairement aux autres ordonnateurs, les membres du

gouvernement et les membres de la Chambre des représentants et

de la Chambre des conseillers, lorsqu'ils agissent es-qualité ne

relèvent pas de la juridiction de la cour des comptes en matière

de discipline budgétaire et financière (Cf. chapitre 6).

La responsabilité des ordonnateurs

• Les autres ordonnateurs encourent une responsabilité disciplinaire, pénale ou civile.

• En plus, ils encourent une responsabilité de discipline financière devant la Cour des compte

• Art 54 du CJF : Tout ordonnateur, sous- ordonnateur ou responsable ainsi que tout fonctionnaire

ou agent placé sous leurs ordres ou agissant pour leur compte, sont passibles des sanctions (…) si,

dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont notamment :

–enfreint les règles d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement de dépenses publiques ;

–enfreint la réglementation relative aux marchés publics ;

–enfreint la législation et la réglementation relatives à la gestion des fonctionnaires et des agents ;

–enfreint les règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l'ordonnancement des créances

publiques ;

–enfreint les règles de recouvrement des créances publiques dont ils ont éventuellement la charge

en vertu de la législation en vigueur ;

–enfreint les règles de gestion du patrimoine des organismes soumis au contrôle de la cour des

comptes ;

–imputé irrégulièrement une dépense en vue de permettre un dépassement de crédits ;

–procuré à eux-mêmes ou à autrui un avantage injustifié en espèces ou en nature ;

–causé un préjudice à l'organisme public au sein duquel ils exercent des responsabilités, par des

carences graves dans les contrôles qu'ils sont tenus d'exercer ou par des omissions ou négligences

répétées dans leur rôle de direction.

La responsabilité des comptables

• Le comptable public engage une responsabilité personnelle et pécuniaire

pour les opérations dont il est chargé: recouvrement de recettes, paiement

de dépenses, garde de fonds et valeurs, maniement des fonds, conservation

des pièces justificatives et documents comptables, tenue de la comptabilité,

contrôles en matière de recettes et dépenses.

Mise en débet :

• Les comptables publics peuvent voir leur responsabilité pécuniaire mise en

jeu par le ministre des Finances ou la Cour des comptes en cas d’un

déficit, manque des deniers ou valeurs, non recouvrement d'une recette,

paiement irrégulier d’une dépense (Cf. chapitre 6).

La responsabilité des comptables

Amendes (Discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes):

• Tout comptable public ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous ses

ordres ou agissant pour son compte, sont passibles des sanctions prévues

par le CJF si, dans l'exercice de leurs fonctions, ils n'assurent pas les

contrôles des dépenses qu'ils sont tenus d'exercer en vertu des lois et

règlements en vigueur.

• Ils encourent en outre, les mêmes sanctions :

– S'ils n'ont pas exercé le contrôle de la régularité de la

perception et de l'imputation des recettes assignées à leur caisse ;

– S'ils ont dissimulé des pièces, ou produit des pièces falsifiées ou

inexactes à la Cour des comptes ;

– S'ils ont procuré à eux-mêmes ou à autrui un avantage injustifié en

espèces ou en nature.

Finances publiques

VI.Contrôle de l’exécution de la loi de finances

Plan

• Evolution du contrôle des finances publiques

• Typologie des principaux contrôles des finances publiques

• Missions de la Cour des comptes

• Position institutionnelle de la Cour des comptes

• Organismes contrôlés par la Cour des comptes

• Moyens d’actions de la Cour des comptes

• Principaux contrôles exercés par la Cour des comptes

• Discipline budgétaire et financière

• Sanctions en matière de discipline budgétaire et financière

• Suites des arrêts et rapports de la Cour des comptes

• Essai d’appréciation des réalisations la Cour des Comptes

• Modèle de maturité des institutions supérieures du contrôle des

finances publiques

Introduction

• La protection de l’argent public ne concerne pas uniquement les

acteurs qui utilisent l’argent public, mais également les contribuables,

et plus largement tous les citoyens.

• L’utilisation de l’argent public est régie par un corps de règles qui

doivent être respectées, et qui doivent pouvoir, en cas d’irrégularités,

donner lieu à des sanctions adaptées.

• Les règles de protection de l’argent public existent-elles ?

• S’il existe de nombreux contrôles, les sanctions sont beaucoup plus

rares ou faibles. Pourquoi ?

• L’accent sera mis sur l’évolution des règles qui régissent le contrôle

des finances publiques et les changements qui se sont produits dans les

dernières décennies ainsi que sur le rôle de la Cour des comptes.

Evolution du contrôle des finances publiques

• Quelques dates importantes:

– 1955: dahir sur la responsabilité des comptables publics

– 1960: création de l’Inspection générale des finances; création de

la Commission nationale des comptes; le contrôle financier de

l’Etat

– 1975 : contrôle des engagements des dépenses

– 1979 : création de la Cour des comptes

– 1996 : constitutionnalisation de la cour des comptes

– 2002: code des juridictions financières;

– 2002 : loi sur la responsabilité des ordonnateurs, comptables et

contrôleurs

– 2003: loi sur le contrôle des entreprises publiques;

– 2005: contrôle modulé de la dépense

– 2008: lois sur la déclaration obligatoire de patrimoine

– 2011: nouvelle Constitution

Typologie des principaux contrôles des finances

• Contrôle administratif

publiques

– IGF, IGMs et contrôles exercés par les comptables publics

• Contrôle parlementaire

– A l’occasion du vote des lois de finances, loi de règlement,

commissions d’enquête, et questions au gouvernement.

• Contrôle social

– Presse et société civile

• Contrôle juridictionnel

– Cour des comptes et Cours régionales des comptes

Contrôle administratif

Le ministère chargé des Finances :

• Surveiller l’exécution du budget après son adoption et son vote

par le Parlement.

• Revêtir de son visa préalable les textes et les décisions susceptibles

d’avoir une incidence financière (domaine du

recrutement du personnel, des décisions de

subventions et

d’investissement…). des programmes

• Coiffer les principaux organes du contrôle administratif.

Contrôle administratif

• Les inspections générales des ministères (IGM)

• Créées au cours des dernières années au sein des divers ministères

(Education, Santé, Agriculture, Jeunesse et Sports, etc.).

• Les attributions des IGM sont de nature générale :

– Contrôle hiérarchique » exercé par le ministre dont elles doivent

normalement relever, sur les services centraux ou extérieurs placés sous

son autorité.

– Contrôle de la matérialité des dépenses effectuées par les services

opérationnels.

Contrôle administratif

• Inspection générale des Finances

– Créée par le Dahir du 14 Avril 1960, elle constitue un corps supérieur

d’inspection ; placé auprès du MEF.

– Contrôle des opérations des comptables et de gestion des ordonnateurs

des organismes publics

– Les contrôles auxquels procède l’IGF sont des contrôles a posteriori et

ponctuels sur tous les organismes concernés par les contrôles publics.

• L’inspection générale de l’administration territoriale (IGAT)

– Une inspection générale, créée au sein du ministère de l’Intérieur en

1994 dont les statuts ont été calqués sur ceux de l’IGF

– Elle a pour rôle le contrôle du ministère de l’intérieur, des collectivités

locales et de leurs groupements

Contrôle parlementaire

• Au moment du vote de la loi de finances : commissions des finances et

commissions permanentes, rapports accompagnant le projet de loi de

finances.

• Au moment de la discussion des lois de règlements (rapport sur l’exécution

de la loi de finances).

• Evaluation des politiques publiques

– Nouvelle mission introduite par la Constitution de 2011 (Art. 70);

– Une séance annuelle est réservée par le Parlement à la discussion et à

l'évaluation des politiques publiques (art. 101 de la Constitution).

– Bilan d’étape: « Le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement

un bilan d'étape de l'action gouvernementale ( article 101 de la

Constitution):

• La motion de censure (chambre des représentants-article 105)

• La motion d’interpellation (chambre des conseillers- article 106)

Contrôle parlementaire

Les commissions d'enquêtes :

• Les commissions d'enquêtes constituent un outil de contrôle important aux

mains du pouvoir législatif.

• « peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du 1/3 des

membres de la Chambre des Représentants, ou du 1/3 des membres de la

Chambre des Conseillers, au sein de chacune des deux Chambres, des

commissions d’enquête formées pour recueillir les éléments d’information

sur des faits déterminés ou sur la gestion des services, entreprises et

établissements publics, et soumettre leurs conclusions à la Chambre

concernée » ( Art.67 de la Constitution de 2011).

• Le Parlement a institué plusieurs commissions d’enquête (CIH, CNSS,

Maroc Export,…)

Contrôle de la Cour des comptes

• 1960 : Création de la Commission nationale des comptes

• 1979 : Création de la Cour des comptes

• 1996 : Cour des comptes, Institution constitutionnelle

• 2002 : Code des juridictions financières (Cour des comptes et Cours régionales

des comptes) : le nouveau code des juridictions financières confie aux

juridictions financières de nombreuses attributions :

– Le contrôle de la gestion ( audit) des organismes publics.

– Le jugement des comptes.

– Le contrôle de l'exécution de la loi de finances et la déclaration

générale de conformité qui l'accompagne;

– La sanction des agissements de certains gestionnaires publics dans le cadre

de la discipline budgétaire et financière.

• 2008: déclaration de patrimoine.

• 2011: Audit des comptes des partis politiques et vérification de la régularité

des dépenses des opérations électorales.

• 2011: renforcement des pouvoirs des juridictions financières en

matière d’assistance aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

• 2020: Certification des comptes de l’Etat.

Rôle de la Cour des comptes

• (Article 147 de la Constitution de 2011)

– La Cour des Comptes a pour mission la consolidation et la protection des

principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition

des comptes de 1'Etat et des organismes publics. La Cour des Comptes est

chargée d'assurer le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finances.

Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des

organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion.

– Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent

lesdites opérations.

– la Cour apporte son assistance au Parlement, au Gouvernement et au

Pouvoir Judiciaire.

• La Cour des comptes devrait donc renforcer la démocratie, la

transparence, la culture de gestion basée sur les résultats et consolider le

principe de la reddition des comptes dans les finances publics.

• La Cour des comptes est une juridiction indépendante chargée à la fois de

l’audit (contrôle de la gestion) et de la mise en jeu de la responsabilité des

acteurs de la gestion publique.

Missions de la Cour des comptes

• Attributions juridictionnelles

– Jugement des comptes

– Gestion de fait

– Discipline budgétaire et financière

• Attributions non juridictionnelles

– Contrôle de la gestion

– Contrôle de l’emploi des fonds publics

– Contrôle de l’emploi des fonds collectés par appel à la générosité publique

• Assistance au Gouvernement et au Parlement (vérification de la bonne

exécution des lois de finances de l’État, et évaluation des politiques

publiques)

• Contrôle et vérification des déclarations obligatoires de patrimoine

• Audit des comptes des partis politiques et vérification de la régularité

des dépenses des opérations électorales

• Certification de la régularité et la sincérité des comptes de l’Etat à

partir applicable à partir du 1er janvier 2020

Position institutionnelle de la Cour des comptes

• Indépendance par rapport au législatif.

• Indépendance par rapport à l’exécutif.

• Premier Président et Procureur Général du Roi nommés par S.M le Roi.

• Magistrats nommés par Dahir.

• Rapport annuel d’activités présenté à S.M le Roi par le Premier

président de la Cour des comptes.

• Un exposé au sujet du rapport d’activités annuel est présenté devant les

deux chambres du Parlement.

• Tous les rapports de la Cour des comptes doivent être publiés (art. 148

de la Constitution).

Organismes contrôlés par la Cour des comptes

• La Cour des comptes contrôle:

– Les services de l’État

– Les établissements publics nationaux

– Entreprises dans lesquelles des organismes publics nationaux

détiennent (…) une participation majoritaire au capital ou un

pouvoir prépondérant de décision

– les entreprises concessionnaires ou gérantes d'un service

public,

• Les 12 Cours régionales des comptes contrôlent:

– Les collectivités locales et leurs groupements

– Les établissements et entreprises publics locaux

– Les entreprises concessionnaires ou gérantes d'un service public

local

Moyens d’actions de la Cour des comptes

• Larges pouvoirs d’investigation

– Les magistrats peuvent procéder à toutes les

enquêtes et investigations auprès des organismes publics

et privés.

– Peuvent se faire communiquer tous documents.

– Peuvent auditionner toute personne dont la responsabilité

paraîtrait engagée.

– Peuvent auditionner tout témoin.

– Application d’amende en cas de défaillance des personnes

convoquées pour audition.

– Consignation des séances d’audition dans des PV rédigés par un

greffier.

• Secret d’instruction garanti,

• Parquet Général suit le déroulement de l’instruction dans le cas

de la discipline budgétaire et financière.

Principaux contrôles exercés par la Cour des comptes

• Jugement des comptes: les juges sont chargées de juger la régularité des

comptes établis par les comptables publics dans les différents services de

l’État: conformité aux normes législatives et réglementaires, respect des

normes et règles comptables, exactitude des calculs, et existence des pièces

justificatives

• Les comptables publics des services de l’Etat:

– sont tenus de produire annuellement les comptes desdits services à la

Cour des comptes.

• La qualité de comptable public exige la réunion de trois conditions :

Nomination, prestation de serment et souscription à une police d’assurance

(cf. Ch précèdent).

Principaux contrôles exercés par la Cour des

• comptes

Gestion de fait: jugement des comptes des comptables de fait

– Comptables de fait: Toute personne qui effectue, sans y être habilitée par

l’autorité compétente, des opérations de recettes, de dépense, de détention

et de maniement de fonds ou de valeurs appartenant à l’un des organismes

publics soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Principaux contrôles exercés par la Cour des

• Contrôle de la gestion ou audit de performance :

comptes

• La Cour des comptes contrôle la gestion des organismes publics

en vue d’en apprécier la qualité et de formuler, éventuellement,

des suggestions sur les moyens susceptibles d’en améliorer les

méthodes et d’en accroître l’efficacité et le rendement.

• Le contrôle de la Cour porte sur tous les aspects de la gestion.

• La Cour apprécie la réalisation des objectifs assignés, les résultats

obtenus ainsi que le coût et les conditions d'acquisition et

d'utilisation des moyens mis en œuvre.

Le contrôle de la Cour porte également sur la régularité et la

sincérité des opérations réalisées ainsi que sur la réalité des

prestations fournies, des fournitures livrées et des travaux effectués.

Principaux contrôles exercés par la Cour des

• Contrôle de la gestion ou audit de performance (suite):

comptes

C’est un audit de performance qui correspond à la capacité d’un

organisme public à atteindre ses objectifs en termes d’économie,

d’efficacité et d’efficience.

– Economie: le coût des ressources utilisées ou nécessaires

(dépenser moins)

– Efficacité: les résultats obtenus correspondent-ils aux

objectifs assignés à l’organisme public.

– Efficience: la relation entre l’output et les ressources utilisées

pour les produire. L’apport minimal de ressources pour obtenir

une quantité et une qualité données d’output.

• On ajoute souvent à ces 3Es l’équité, l’éthique et

l’environnement.

Discipline budgétaire et financière

• Des sanctions qui ne sont pas pénales: Champs entre le pénal et

l’impunité.

• Des sanctions administratives couvrant des irrégularités liées à la gestion

publique.

• Procédure suivie est quasi-pénale.

– Implication du Parquet dès l’ouverture de la procédure.

– Sanctions par amende.

• Assujettis: ordonnateurs, contrôleurs et comptables publics, ainsi que

tout responsable, tout fonctionnaire ou agent placé sous leurs ordres ou

agissant pour leur compte.

• Avec les différentes réformes engagées par l’État, le rôle des comptables

publics a été réduit et la responsabilité de l’ordonnateur a été renforcée.

– Ne sont pas justiciables devant la Cour des comptes : Membres du

Gouvernement et du Parlement agissant es- qualité

• Procédure : Parquet engage la procédure et suit toutes ses étapes

Discipline budgétaire et financière

• Des sanctions administratives couvrant des irrégularités liées à la

gestion publique

• Ces sanctions sont appliquées notamment lorsque tout fonctionnaire

ou agent placé sous ses ordres :

– enfreint les règles de gestion du patrimoine des organismes.

– enfreint la législation et la réglementation relatives à la gestion

des fonctionnaires et des agents

– procure à eux-mêmes ou à autrui un avantage injustifié en espèces

ou en nature.

– enfreint les règles relatives à la constatation, à la liquidation et à

l’ordonnancement des créances publiques.

– enfreint la réglementation relative aux marchés publics.

– dissimule des pièces, ou produire aux juridictions financières des

pièces falsifiées on inexactes.

Sanctions en matière de discipline budgétaire et

financière

• Amendes calculées en fonction de la gravité et caractère

répétitif des infractions

– Minimum : 1000 DH

– Maximum : Rémunération nette annuelle

– En cas de Cumul : Maximum 4 fois la rémunération

nette annuelle

• En cas d’infractions ayant causé une perte aux organismes

publics, la Cour des comptes peut ordonner le remboursement

des sommes correspondantes en principal et intérêts.

Suites des arrêts et des rapports de la Cour des

• Jugement des comptes : débet ou quitus

comptes

• Quitus : S’il est constaté la régularité des comptes, le comptable reçoit

décharge de sa gestion par un arrêt ou une décision des juges. Lorsque

le comptable a quitté ses fonctions et que sa gestion est reconnue

régulière (ou que les irrégularités ont été redressées et les déficits

apurés), la Cour le déclare définitivement quitte en rendant un arrêt de

quitus.

• Débet: lorsque la Cour constate une irrégularité des comptes qui se

traduit par un déficit de caisse (recettes non recouvrées, dépenses

indûment payées ... ) elle rend à l'encontre du comptable un arrêt de

débet le condamnant au paiement des sommes manquantes.

• Les débets sont rarement recouvrées (Remises gracieuses du ministre

des Finances)

Essai d’appréciation des réalisations la Cour des

• Discipline budgétaire et financière : Amendes

Comptes

– les amendes aux infractions de la réglementation financière publiques

sont faibles.

• La Cour des comptes note dans son Recueil des arrêts rendus par la

Chambre de discipline budgétaire et financière publié en 2016 que

« (…) des arrêts qui, bien que portant acquittement des personnes

poursuivies ou infligeant des amendes tout à fait dérisoires, ils comportent

des règles importantes en matière de gestion ou mettent en évidence les

circonstances liées aux infractions commises, … »

• Contrôle de la gestion : Rapports publiés (responsabilité managériale)

• En cas de faits relevant du pénal, le dossier devrait être transmis à la Cour

pénale compétente via le ministre de la Justice.

• Faut-il transmettre tous les cas relevés au juge pénal

systématiquement?

Essai d’appréciation des réalisations la Cour des

• Pourquoi les sanctions sont beaucoup plus rares ou sont faibles

Comptes

lorsqu’elles existent ?

• Certains pensent que les sanctions :

– risqueraient d’entraîner un comportement très

prudent des décideurs publics face au risque d’erreur.

– nuiraient à la liberté et à la qualité de la gestion.

– ajouteraient au discrédit de la vie publique et

administrative

• Au lieu de la sanction, ils préconisent l’accompagnement des

décideurs publics.

• Mais, les réformes engagées vont dans le sens de plus de libertés et de

responsabilisation des gestionnaires, en vue d’une plus grande efficacité

au service des citoyens.

• Les gestionnaires doivent être responsables de leur gestion.

Vous aimerez peut-être aussi

- Comptabilité Publique Au MarocDocument71 pagesComptabilité Publique Au MarocAli Hachimi Kamali93% (58)

- Budget de L'etat 2Document11 pagesBudget de L'etat 2diemePas encore d'évaluation

- Finances Publiques TDDocument25 pagesFinances Publiques TDm27jfxk4n9Pas encore d'évaluation

- Formation DépenseDocument37 pagesFormation DépenseKarim BellarabiPas encore d'évaluation

- Les Agents de La Comptabilité PubliqueDocument5 pagesLes Agents de La Comptabilité PubliqueLINA BENAMARAPas encore d'évaluation

- Comptabilité Publique FinaleDocument8 pagesComptabilité Publique FinaleBASMA CHNOKPas encore d'évaluation

- Comptabilité Publiques Revu Dispositions génrérales Master FPDocument36 pagesComptabilité Publiques Revu Dispositions génrérales Master FPChaymaa Baba haddouPas encore d'évaluation

- CH2 Et 3 de CPT PublicDocument5 pagesCH2 Et 3 de CPT Publichelmi abbessiPas encore d'évaluation

- Comptabilité PubliqueDocument23 pagesComptabilité PubliqueSarobidy Tiffany AndriantsihoaranaPas encore d'évaluation

- Chapitre III ET IVDocument15 pagesChapitre III ET IVsophia ezzaraiiPas encore d'évaluation

- Decret 2005-003Document59 pagesDecret 2005-003Toump_sPas encore d'évaluation

- Manuel de ProceduresDocument71 pagesManuel de ProceduresHamid AbdelhamidPas encore d'évaluation

- TD N°1 de Comptabilité PubliquesDocument26 pagesTD N°1 de Comptabilité PubliquesNasser TALL BOUBACARPas encore d'évaluation

- TD de Comptabilité PubliquesDocument7 pagesTD de Comptabilité Publiquessaid13fayezPas encore d'évaluation

- EXO Compta PubDocument6 pagesEXO Compta PubMonPlus Beau JourPas encore d'évaluation

- Préparation de La Loi de Finance2Document27 pagesPréparation de La Loi de Finance2mahirkhadija77Pas encore d'évaluation

- 1-Cadre Général de La Comptabilité PubliqueDocument12 pages1-Cadre Général de La Comptabilité PubliqueAmine Al GoPas encore d'évaluation

- Devoir Finance PubliqueDocument5 pagesDevoir Finance Publiquerelatik568Pas encore d'évaluation

- Cours KamalDocument46 pagesCours Kamalwissal fouadPas encore d'évaluation

- Manuel D'execution Des Recettes Et Des Depenses PubliquesDocument96 pagesManuel D'execution Des Recettes Et Des Depenses Publiquesrahmaaouf2Pas encore d'évaluation

- Controle Progressif A-PostérioriDocument25 pagesControle Progressif A-PostérioriER-RGUIOUAG HichamPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 Lexécution Des Opérations FinancièresDocument66 pagesChapitre 2 Lexécution Des Opérations Financièresjiji31zeboudjiPas encore d'évaluation

- Cours Comptabilite Public BouriDocument36 pagesCours Comptabilite Public Bouriryad_31100% (2)

- Décret Portant Règlement Général de La Comptabilité PubliqueDocument31 pagesDécret Portant Règlement Général de La Comptabilité PubliquespiritualbeingPas encore d'évaluation

- 3) Le Contrôle Des Dépenses PubliquesDocument6 pages3) Le Contrôle Des Dépenses PubliquesSimohamedKaroudPas encore d'évaluation

- Comptables PublicsDocument3 pagesComptables PublicsHind AmhaouchPas encore d'évaluation

- Chapitre3-Exécution BudgétaireDocument5 pagesChapitre3-Exécution BudgétaireYadiPas encore d'évaluation

- CP Chrefi 2007Document31 pagesCP Chrefi 2007saidPas encore d'évaluation

- Copie de Feasibility Project Proposal by SlidesgoDocument23 pagesCopie de Feasibility Project Proposal by SlidesgoAbdelhamid ElbPas encore d'évaluation

- La Comptabilité Publique en Algérie - Docx 1ere PartieDocument8 pagesLa Comptabilité Publique en Algérie - Docx 1ere PartieHASSAN DJABRI0% (1)

- Decret Royal No 330-66 Du 21041967Document37 pagesDecret Royal No 330-66 Du 21041967Ismail El AlamiPas encore d'évaluation

- Kkhdry III-1-1Document4 pagesKkhdry III-1-1Ilias BenjellounPas encore d'évaluation

- Cours de Droit de La Comptabilité Publique-4Document41 pagesCours de Droit de La Comptabilité Publique-4keysmanguilaPas encore d'évaluation

- Decret 15 Mai Portant Comptabilité PubliqueDocument30 pagesDecret 15 Mai Portant Comptabilité PubliqueDamien KelePas encore d'évaluation

- Decret-LOI Comptabilité Publique en RDCDocument21 pagesDecret-LOI Comptabilité Publique en RDCyan muhalaPas encore d'évaluation

- Résumé Chapitre 3-Ait Ali PDFDocument3 pagesRésumé Chapitre 3-Ait Ali PDFychiba186Pas encore d'évaluation

- Décret N° 2013-160 Du 15 Mai 20013 Portant Régime Général de La Comptabilité PubliqueDocument20 pagesDécret N° 2013-160 Du 15 Mai 20013 Portant Régime Général de La Comptabilité Publiquesonzeu33% (3)

- Comptabilité Publique SALIMDocument65 pagesComptabilité Publique SALIMznikerPas encore d'évaluation

- Chapitre 3: Execution Du Budget de L'Etat: Finances Publiques 2022-2023Document8 pagesChapitre 3: Execution Du Budget de L'Etat: Finances Publiques 2022-2023Tielina Aboudramane SoroPas encore d'évaluation

- Dahir N° 1-02-25 Responsabilités Des Ordonnateurs Contrôleurs Et Comptables PubDocument10 pagesDahir N° 1-02-25 Responsabilités Des Ordonnateurs Contrôleurs Et Comptables Pubrachidsaidi0Pas encore d'évaluation

- p4 - ch7 Execution Depenses RecettesDocument18 pagesp4 - ch7 Execution Depenses RecettesMokrZahPas encore d'évaluation

- Chapitre IIIDocument12 pagesChapitre IIIdm4kpsfky7Pas encore d'évaluation

- Les Ordonnateurs 2022Document21 pagesLes Ordonnateurs 2022chemmakh.dhikraPas encore d'évaluation

- La Cour Des Comptes VFDocument34 pagesLa Cour Des Comptes VFadilPas encore d'évaluation

- TD 4 - Gestion Des CTDocument3 pagesTD 4 - Gestion Des CTFanny HUMBLOT100% (1)

- MessageDocument2 pagesMessagedehainematthieuPas encore d'évaluation

- 7) 04062014 La Responsabilité en Matière de RecouvrementDocument23 pages7) 04062014 La Responsabilité en Matière de RecouvrementAdib NewmanPas encore d'évaluation

- DECRET #77/41 DU 3 FEVRIER 1977 Fixant Les Attributions Et L'organisation Des Contrôles FinanciersDocument3 pagesDECRET #77/41 DU 3 FEVRIER 1977 Fixant Les Attributions Et L'organisation Des Contrôles FinanciersAmel BrightPas encore d'évaluation

- Stage Académique Effectué Au FEICOM Du 4mai Au 26 Juin 2009Document3 pagesStage Académique Effectué Au FEICOM Du 4mai Au 26 Juin 2009seeham2014100% (2)

- Le Circuit de La Depense PubliqueDocument25 pagesLe Circuit de La Depense Publiquefelixroi79Pas encore d'évaluation

- Omar YoussfDocument23 pagesOmar Youssfsoumaya elhaddadiPas encore d'évaluation

- Décret N 2-09-441Document26 pagesDécret N 2-09-441Abdelhamid GhchiouiPas encore d'évaluation

- Directive #06 97 CM UEMOADocument23 pagesDirective #06 97 CM UEMOAmaxuya2001Pas encore d'évaluation

- Integral RGCP UltimateDocument56 pagesIntegral RGCP Ultimateze NkomoPas encore d'évaluation

- Decret Royal Sur Regl de Compt PubliqueDocument30 pagesDecret Royal Sur Regl de Compt PubliqueDriss ChibaPas encore d'évaluation

- Copie de ABOU JoseeDocument34 pagesCopie de ABOU JoseesyntychcoulibalyPas encore d'évaluation

- Chapitre IiiDocument7 pagesChapitre IiiYacouba YaroPas encore d'évaluation

- La Procédure Budgétaire Locale, Démocratisation Et Effecacité.Document3 pagesLa Procédure Budgétaire Locale, Démocratisation Et Effecacité.Ikram AzzouziPas encore d'évaluation

- Comptabilite Des Collectivites Territoriales DecentraliseesDocument60 pagesComptabilite Des Collectivites Territoriales Decentraliseesfh58ngg6zfPas encore d'évaluation

- Mémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)D'EverandMémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)Pas encore d'évaluation

- I - A - Ouvrages GénérauxDocument4 pagesI - A - Ouvrages GénérauxKey ManPas encore d'évaluation

- Rapport DDA Tribunal FinalDocument30 pagesRapport DDA Tribunal FinalIsmailPas encore d'évaluation

- Plan Dip Mathias Forteau PDFDocument20 pagesPlan Dip Mathias Forteau PDFOUATTARA0% (1)

- DROIT ADMINISTRATIF (Saisie)Document22 pagesDROIT ADMINISTRATIF (Saisie)Sidia DialloPas encore d'évaluation

- Voies D'executionDocument33 pagesVoies D'executionNathanael AbandaPas encore d'évaluation

- RG 3962020Document8 pagesRG 3962020tekpomardochedadiePas encore d'évaluation

- Les Grands Principes Du DroitDocument39 pagesLes Grands Principes Du DroitRémi ChauveauPas encore d'évaluation

- Statut Des NotairesDocument34 pagesStatut Des NotairesAmendaPas encore d'évaluation

- Extrait Kbis - Tryal-Nrj S.A.SDocument1 pageExtrait Kbis - Tryal-Nrj S.A.SBunicaPas encore d'évaluation

- Dernier PlanDocument15 pagesDernier PlanfleurinesdibyPas encore d'évaluation

- Selection D'Arrets Rendus Le Mois PrecedentDocument6 pagesSelection D'Arrets Rendus Le Mois PrecedentZian AbdkPas encore d'évaluation

- DCG Ue1 2018 Corrige Supexpertiseparis VFDocument15 pagesDCG Ue1 2018 Corrige Supexpertiseparis VFgaucher.cyril19Pas encore d'évaluation

- TransfertDocument45 pagesTransfertCarolePas encore d'évaluation

- AFFAIRE STE SAPI SCI Contre (MINDCAF) ET ARNO PDFDocument84 pagesAFFAIRE STE SAPI SCI Contre (MINDCAF) ET ARNO PDFMarc MbentyPas encore d'évaluation

- Pas 2015 04Document204 pagesPas 2015 04Stephanie YoungPas encore d'évaluation

- Law61-025 MadagascarDocument52 pagesLaw61-025 MadagascarMichael MAMODPas encore d'évaluation