Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Chapit 1 1 PDF

Chapit 1 1 PDF

Transféré par

Mimo MolioTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Chapit 1 1 PDF

Chapit 1 1 PDF

Transféré par

Mimo MolioDroits d'auteur :

Formats disponibles

1.

Commandes des machines courant continu

1

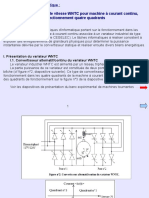

COMMANDE DES MACHINES A COURANT CONTINU

INTRODUCTION AUX MACHINES A VITESSE VARIABLES

Une des principales applications des convertisseurs statiques est la commande des machines lectriques. Ces machines peuvent tre courant continu, synchrones, asynchrones ou autres. Lobjectif recherch trs souvent est de faire fonctionner la machine vitesse variable en lui conservant un couple optimum ; ce qui mne une association de la machine un convertisseur. Le travail demand, le lieu du travail et la puissance fournir conditionnent le choix du moteur dentranement. La source dnergie dont on dispose, les contraintes sur les paramtres que lon doit fournir, le prix de revient de lensemble permettent de slectionner le type du convertisseur associer au moteur. Lobjet de ce cours est dtudier et danalyser les possibilits dassociation de convertisseur en vue de la commande. Trois chapitres sont ici dvelopps traitant la commande des moteurs courant continu, des moteurs asynchrones et des moteurs synchrones. Dans chaque cas, on rappelle le principe de fonctionnement de la machine, ses caractristiques et les paramtres qui permettent dagir sur la vitesse. Lapport des convertisseurs statiques tel que la possibilit de fonctionner dans les quatre quadrants des axes couple vitesse, la solution des problmes de dmarrage et la possibilit de rgulation et de contrle distance. COMMANDE DES MACHINES A COURANT CONTINU Lors du contact avec une machine, il est ncessaire de connatre sa chane cinmatique, figure (1-1).

Cours labor par : Hasnaoui Othman

Commande des machines

VARIATEUR DE VITESSE RESEAU ELECTRIQUE

MOTEUR ELECTRIQUE

REDUCTEUR

MACHINE A ENTRAINER

Figure (1-1) : Chane cinmatique 1- Fonctionnement dun moteur courant continu 1-1 Modle lectrique La figure (1-2) reprsente le schma quivalent dun moteur courant continu. I

E R

U

Figure (1-2) : Schma quivalent de linduit dun moteur courant continu Linducteur (bobinage ou aimant permanent) nest pas reprsent sur ce schma. Les quations rgissant le fonctionnement du moteur sont : dI U = E + RI + L (1-1) dt

E = k C = k I

(1-2) (1-3)

Si linductance de linduit est ngligeable lquation (1-1) se rduit :

U = E + RI

(1-4)

O E est la f.c.e.m, C est le couple lectromagntique. Ces relations permettent de dgager trois remarques :

1. Commandes des machines courant continu � � �

Le courant appel par le moteur est proportionnel au couple demand, La vitesse de rotation est proportionnelle la tension dalimentation. La vitesse de rotation est inversement proportionnelle au flux inducteur si on nglige la chute ohmique devant la f.c.em. Il en dcoule de ceci quil y a deux paramtres de rglage de la vitesse : � La tension dalimentation de linduit. � Le flux inducteur. 1-2. Les possibilits dexcitation dun moteur courant continu Pour crer le flux inducteur dans une machine courant continu, on dispose de deux possibilits : � Alimenter lenroulement dexcitation directement par une source continue (excitation spare ou shunt). � Mettre lenroulement dexcitation en srie avec linduit. Les caractristiques couple/vitesse qui en dcoulent sont rappeles dans la figure (1-3).

+

Ie

Couple

Couple

Paramtre I e

Vitesse

Figure (1-3) : Caractristique Couple/vitesse.

Vitesse

Pour le moteur excitation shunt ou indpendante, la vitesse reste pratiquement constante quelque soit le couple. Les caractristiques sont paramtres par le courant dexcitation. Le moteur est autorgulateur de vitesse. Pour le moteur excitation srie, le moteur tendance de semballer vide. Le couple au dmarrage est trs fort. Le produit C est pratiquement constant : le moteur est autorgulateur de puissance. Le choix du mode dexcitation se fait en fonction de la charge entraner. On peut affirmer que le moteur excitation srie est le moteur idal pour la traction

Cours labor par : Hasnaoui Othman

Commande des machines

lectrique, les ventilateurs et les pompes. Le moteur excitation shunt se trouve dans toutes les autres applications : machines outil, levage, etc. 1-3. Les types de rglage de vitesse. 1-3-1. Action sur la tension dalimentation U flux constant ( = n ) La tension est proportionnelle la vitesse. Si U varie de 0 U n la vitesse varie 0 de n .

0 U Un

et

0 n

(1-5)

Laction sur la tension dalimentation permet de fonctionner couple nominal constant quelle que soit la vitesse. Pn = Cn (1-6) La puissance augmente avec la vitesse. 1-3-2. Action sur le flux tension dalimentation dinduit constante ( U = U n ) . Le flux varie de :

min no min al

(1-7)

Il sensuit que la vitesse varie de :

no min ale max

(1-8)

Si on diminue fortement le flux, la raction dinduit peut devenir prpondrante ; on est amen ajouter des enroulements de compensation dans les gros moteurs. Quelle que soit la vitesse , on peut obtenir le courant nominal et donc la puissance nominale :

Pn = U n I n

(1-9)

Laction sur le flux permet de fonctionner puissance nominale, mais le couple diminue si la vitesse augmente :

C= Pn

(1-10)

1. Commandes des machines courant continu

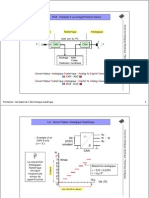

La figure (1-4) rsume les deux types de rglage

Couple

Cn Pn

Puissance

(rd / s )

U var iable et = n

var iable et U = U n

Figure (1-4) : Action conjugue sur la tension et le flux. 1-4. Choix du moteur courant continu. I-4-1. Critres indpendants du convertisseur. Les caractristiques du moteur doivent convenir celle de la charge c'est--dire que tous les points de fonctionnement doivent tre accessibles et stables. Il faut tenir compte du couple transmettre et du couple dacclration (dpend du moment dinertie total ramen au rotor). Le courant nominal est dfini par lchauffement du moteur. Le courant de surcharge est dfini par la capacit de commutation. La tension de base dpend de la puissance mais se trouve limite technologiquement par lisolement et la tenue du collecteur. La vitesse de sortie doit tre adapte la charge. I-4-2. Critres dpendants du convertisseur. Les ondes de courant et de tension dlivres par le convertisseur ne sont pas parfaitement lisses : Il existe des harmoniques qui augmentent le courant efficace puissance nominale constante. Il faut sur dimensionner le moteur. dI La machine doit supporter des gradients dintensit ( ) surtout avec les dt dispositifs de rgulation qui ragissent rapidement pour amliorer les performances. 2- les convertisseurs utiliss pour la commande des machines courant continu.

Cours labor par : Hasnaoui Othman

Commande des machines

Il nexiste que deux types dalimentation statique qui fournissent des tensions continues variables. Dune part les redresseurs qui convertissent lnergie lectrique dlivre par une source de tensions sinusodales. Ce sont des systmes thyristors commutation naturelle assiste par la source, constitue le plus souvent par le rseau. Dautre part les hacheurs qui convertissent lnergie lectrique dlivre par une source continue. Ce sont les convertisseurs commutation force thyristors pour les fortes puissances ou transistors pour les faibles et moyennes puissances. La source est constitue le plus souvent dune batterie pour les systmes autonomes ou du rseau redress par un redresseur diodes. Dans tous les cas, on peut reprsenter le convertisseur comme un amplificateur une entre, sa tension de commande, et une sortie, sa tension moyenne de sortie. 2-1. Les redresseurs. 2-1-1. Modle statique dun redresseur en conduction continu. La structure de principe dun redresseur est reprsente sue la figure (1-4). On reconnat en le bloc de puissance constituant le secteur fournissant la tension continue moyenne en conduction continue.

u = u0 cos

(1-11)

Le bloc de commande est un gnrateur dimpulsions, de commande des thyristors, synchronis sur le rseau partir dune tension continue de commande vc issue du rgulateur prcdent. La figure (1-4-b) donne le schma synoptique dtaill du dclencheur des thyristors dune phase dun systme triphas qui compare la tension de commande vc celle du dclencheur va synchronis sur cette phase avec un dphasage symtrique de 30 par rapport la phase correspondante. Cet angle correspond langle de commutation naturelle = 0 u maximale.

1. Commandes des machines courant continu

Rseau 3

vc

ig

Dclencheur Re dresseur

Figure 4 a

Synchroniseur va

vc +

Monostable

>

Transformateur

ig

Figure 4 b

Figure (1-4) : Schma de principe dun redresseur et de sa commande. Un comparateur seuil fournit une impulsion de dure fixe par un monostable et damplitude fixe par un amplificateur. Un transformateur dimpulsion assure lisolement galvanique entre la commande bas niveau et la puissance. Le comparateur dtecte linstant t1 = o les tensions va et vc sont gales

pour gnrer limpulsion. Le dclencheur est choisi de faon fournir : soit une tension en dents de scie :

va = A( t )

(1-12)

Avec =

pour une tension symtrique et un systme rversible, on dit alors 2 que la commande est linaire. Soit une tension sinusodale.

va = A 'cos t

(1-13)

On dit alors que lon a une commande cosinus. La figure (1-5) reprsente les deux cas :

Cours labor par : Hasnaoui Othman

Commande des machines

va vc

0

va

vc

(b) (a) Figure (1-5) : Commande linaire (a) et cosinus (b) dun redresseur

En rgime permanent et conduction continue la tension moyenne de sortie du redresseur est :

u = u0 cos

(1-14)

Cette tension sexprime en fonction de vc : � Pour une commande linaire par : � v u = u0 cos( c ) A

(1-15)

La fonction de transfert du redresseur correspond un gain statique G0 dfini par :

cos( vc v ) sin( c ) u A A =G = 0 0 vc A vc A

u = u0 vc

(1-16)

Pour les petites valeurs de vc , la gain statique se rduit :

G0 = u0 A

(1-17) Pour une commande cosinus par :

�

u = u0

vc v = u0 c A va max

(1-18)

1. Commandes des machines courant continu

Ce qui correspond un gain statique G0 constant quelque soit vc .

G0 = u0 A

(1-19) La rversibilit des associations machine courant continu/redresseurs.

2-1-2.

Les montages tous thyristors peuvent fonctionner en onduleur. Ils sont donc rversibles. Un convertisseur associ une machine est rversible lorsquil permet la marche du moteur dans les quatre quadrants des axes Couple/vitesse. Lappellation normalise du convertisseur double car il peut tre constitu de deux redresseurs monts tte bche. Un convertisseur double est forcment tout thyristors pour assurer la rcupration dnergie lorsque le moteur fonctionne en gnratrice. La figure (1-6) illustre un exemple des procds employs.

Avant

Vitesse Dbut de la dclration Dbut de l ' acclration Temps Dbut de la dclration

Inversion du moteur

Arrire Re dresseur

Inversion du moteur Dbut de la dclration

Bloqu

Bloqu

Onduleur

Re dresseur

M M

Bloqu

Onduleur

Re dresseur

Bloqu

Bloqu

Figure (1-6) : Montage dun convertisseur double sur linduit 2-1-3. Perturbation des rseaux par les redresseurs.

Le facteur de puissance dune installation redresseur diminue lorsque le retard lamorage tend vers 90 . Le fondamental du courant appel en ligne sur le rseau alternatif est dphas dun angle par rapport la tension. La figure (1-7) illustre la tension redresse uc et le courant de ligne ia dun redresseur en pont tous thyristors.

Cours labor par : Hasnaoui Othman

Commande des machines

10

Figure (1-7) : Redresseur classique Les redresseurs de forte puissance fonctionnent tension redresse faible pnalisant fortement lutilisateur. Cest pour cela quon est amen raliser des associations tel que : u La commande successive de deux ponts en srie ; chacun fournit 0 cos 1 et 2 u0 cos 2 . 2 Les convertisseurs facteur de puissance unitaire ; la structure est celle dun pont redresseur tout thyristor, figure (1-8) dans lequel les thyristors 1N et 2 N fonctionnent normalement : 1N est command avec un angle de retard lamorage et 2 N avec un angle + . Par contre, 1F et 2 F sont circuit auxiliaire de commutation force : 1F est amorc avec un angle de retard de

1. Commandes des machines courant continu

11

puis bloqu et 2 F est amorc avec un angle de retard + de puis bloqu 2 .

1N

2N

1F

2F

Figure (1-8) : Structure dun convertisseur facteur de puissance unitaire

Figure (1-9) : Oscillogramme de la tension redresse et du courant de ligne.

Cours labor par : Hasnaoui Othman

Commande des machines

12

Ce procd est actuellement peu utilis en raison de la complexit entrane par les systmes de commutation force mais on peut esprer un dveloppement important si la technologie des thyristors rapides progresse. 2-2. Les hacheurs. 2-2-1. Modle statique dun hacheur en conduction continu Quelque soit le type du hacheur, qui comprend toujours un bloc de puissance et un bloc de commande, la tension de commande va , du ou des interrupteurs, est synchronise avec une horloge externe qui fixe la frquence de commande.

fc =

1 Tc

(1-20)

La dure de conduction de linterrupteur principal vaut Tc si est le rapport cyclique. Elle est gnralement impose par la variation de pour une priode Tc constante. En conduction continue et en rgime permanent, la tension moyenne de sortie du hacheur srie par exemple vaut :

u =E

(1-21)

Si E est la tension de la source dalimentation. La tension de commande va est en dent de scie sur une priode Tc et elle est de la forme :

va = va max t Tc

(1-22)

1. Commandes des machines courant continu

13

va

v a max

(a)

vc

t T

(b)

ig

+1

t T

Figure (1-10): Tension de commande dun hacheur et impulsion de linterrupteur principal Lorsquil y a galit de va avec la tension de rglage vc alors vc = va max fixe le rapport et la fin de conduction.

u =E = E va max vc

(1-23)

Le hacheur srie est ainsi modlis par un gain G0 constant.

G0 = E va max

(1-24)

2-2-2. Rversibilit de lensemble hacheur machine courant continu. Lassociation dun hacheur srie (abaisseur de tension) ou parallle (lvateur de tension) permet le fonctionnement dans deux quadrants, figure (1-11), c'est--dire : Tension de signe constant, Courant bidirectionnel dans la machine.

Cours labor par : Hasnaoui Othman

Commande des machines

14

Un

II

In

In

Figure (1-11) : Hacheur deux quadrants Linversion du sens de rotation avec possibilit de rcupration se fait en inversant la polarit de la tension sur le moteur ; ce qui mne au convertisseur de la figure (I12) fonctionnant dans les quatre quadrants.

U

T1

E

T2 D2

I <0 <0

Figure (1-12) : Hacheur quatre quadrants Le tableau (1-1) rsume le fonctionnement de lensemble machine courant continu hacheur. Cela suppose que la source de tension E est capable de recevoir de lnergie. Quadrant Mode de fonctionnement Sens du courant Sens de rotation Elment conducteur Elment fonctionnant en hacheur et diode associe T1 D2

T3 D4 T2

D1 I >0

> 0 T3

D3

II III I I

IV

T4

D4

I II III

Moteur Moteur Freinage

>0 >0 <0

>0 <0 >0

T4 T2 T4

1. Commandes des machines courant continu

15

D1

IV

Freinage

<0

<0

T2

T4

D3 Tableau (1-1) : Fonctionnement dun ensemble convertisseur/machine

2-2-3. Freinage par hacheur 2-2-3-a. Freinage rhostatique Le fonctionnement en gnratrice est illustr par la figure (1-13).

iF

L

RF

U RF

Figure (1-13) : Freinage rhostatique

o

U RF = 0

Entre 0 et Tc : H est ferm. (1-25) Entre Tc et Tc : H est ouvert. (1-26)

U RF = RF iF

Si linductance L est grande, le courant iF est pratiquement constant et gal sa valeur moyenne.

U RF = (1 ) RF iF

(1-27)

On obtient lquivalent dune gnratrice dbitant le courant iF dans une rsistance variant avec le rapport cyclique .

Cours labor par : Hasnaoui Othman

Commande des machines

16

2-2-3-b. Freinage par rcupration. Ce type de freinage suppose que la source peut recevoir de lnergie. On utilise un hacheur survolteur, figure (1-14).

iF

L

H

Source E

Figure (1-14) : Freinage par rcupration

t [0, Tc ] t [ Tc , Tc ] UH = 0 UH = E

(1-28) (1-29)

En valeur moyenne :

U H = (1 ) E

(1-30)

La puissance renvoye la source sexprime par :

P = (1 ) EI F (1-31) 3- Principe de la rgulation des machines courant continu.

Lassociation du convertisseur la machine courant continu permet le rglage de la vitesse ou la position. La figure (1-15) donne le schma synoptique le plus utilis en rgulation de vitesse.

1. Commandes des machines courant continu

17

Convertisseur

I moy U moy

MCC

Capteur de vitesse

Source

Commande

Mesure de I

V Commande

AI

rfrence

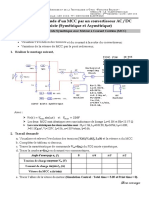

Figure (1-15) : Schma synoptique dune rgulation de vitesse 4- Rgulation de vitesse de moteur courant continu. 4-1. Description du systme. On se propose dtudier un rgulateur de vitesse de moteur courant continu command par un hacheur. Le courant dexcitation est maintenu constant.

Source d ' nergie

I f Hacheur

MCC

Ch arg e

J

mcan

DT

Uc

V commande

Figure (1-16) : Chane daction dun variateur de vitesse

�

Un hacheur, dont le rapport cyclique est command par une tension vc selon une relation linaire, alimente linduit dune machine courant continu.

Cours labor par : Hasnaoui Othman

Commande des machines

�

18

La tension de sortie du hacheur, en conduction continue, est proportionnelle la tension de commande vc . Le hacheur se comporte vis vis de vc comme un amplificateur de tension continue : U c = G0 vc . La tension vc est limage de la vitesse souhaite 0 : On a vc = a0 ,

a est le facteur dchelle et sexprime en V / rds 1 . � La rgulation se fait deux niveaux : � Une rgulation du courant qui alimente linduit du moteur, � Une rgulation de vitesse. � Le capteur de vitesse est une dynamo tachymtrique qui, aprs filtrage et rduction, dlivre une tension proportionnelle la vitesse : vr = a . � Le capteur de courant est un shunt, limage du courant est obtenue sous forme dune tension. � Le rgulateur de courant est mis en cascade dans la boucle courant. On notera H i ( p) sa fonction de transfert quon se propose de rechercher. � Le rgulateur de vitesse est mis en cascade dans la boucle vitesse. On notera H v ( p) sa fonction de transfert. 4-2. Recherche du schma fonctionnel. 4-2-1. Schma fonctionnel de la chane daction. On note L et R linductance et la rsistance interne de linduit du moteur courant continu, E la f.c.e.m. du moteur ( E = k ), Cm le couple moteur ( Cm = kI , I courant dinduit), J le moment dinertie ramen larbre du moteur et f le coefficient de frottement visqueux (Le couple de frottement est proportionnel . Les quations rgissant le fonctionnement du moteur courant continu sont :

U c = E + RI + L E = k Cm = kI dI dt

(1-32) (1-33) (1-34)

Cm Cr = J

d + f dt

(1-35)

Ces quation scrivent avec la transforme de Laplace :

1. Commandes des machines courant continu

U c = E + RI + LpI E = k Cm = kI Cm = Jp + f + Cr

19

(1-36) (1-37) (1-38) (1-39)

On obtient le schma fonctionnel de la figure (1-17) :

Cr

vc

Uc

G0

1 R (1 + Te p )

Cm

k

+

1 f + Jp

vr

Figure (1-17) : Schma fonctionnel

Te = L est la constante du temps lectrique du moteur. R

4-2-2. Schma fonctionnel avec boucle de courant Le capteur de courant donne une image rI qui est compare la tension de commande. H i ( p) reprsente le rgulateur de courant. Le schma fonctionnel, figure (1-17), devient :

Cr

Uc

H i ( p)

G0

vc

1 R (1 + Te p )

Cm

1 f + Jp

Figure (1-18) : Schma fonctionnel avec boucle de courant. 4-2-3. Schma fonctionnel complet avec boucle de vitesse et boucle de courant.

Cours labor par : Hasnaoui Othman

Commande des machines

20

Pour simplifier ltude, on nglige le frottement f . Dans ce cas la vitesse devient lintgrale du courant induit.

= k I Jp

(1-40)

JR la constante du temps mcanique. Le schma complet est donn k2 par la figure (1-19).

r

On note Tm =

Cr

0

a

vc

H v ( p)

vi +

crtage

Uc

+ vr

H i ( p)

G0

1 R (1 + Te p)

I

1 Jp

E

k

Figure (1-19) : Schma fonctionnel complet. 4-3. Etude de la boucle de courant. Hypothse : f = 0 et Cr = 0 . Le schma fonctionnel de la boucle de courant, figure (I-20), devient :

Cm

G0

Figure (1-20) : Boucle de courant. Ce schma peut tre transform en supposant que I est la grandeur de sortie commande par la grandeur dentre vi . La partie droite du schma devient :

1. Commandes des machines courant continu

21

Uc + E

1 R(1 + Te p)

k2 Jp

Figure (1-21) : Schma transform Lensemble de figure (I-21) prsente une fonction de transfert : I Jp JR 1 = 2 = 2 p JR JR U c k + JpR(1 + Te p) k R(1 + 2 p + 2 Te p 2 ) k k (1-41)

La constante du temps mcanique est par dfinition Tm =

Tm p I = U c 1 + Tm p + TmTe p 2

JR , la fonction devient : k2

(1-42)

Le schma fonctionnel de la boucle courant se rduit celui de la figure (I-22) :

vi

H i ( p)

G0

Tm p R (1 + Tm p + TeTm p 2 )

r

Figure (1-22) : Schma fonctionnel de la boucle de courant En pratique Tm > 4Te , on a alors Tm + Te Tm et (1 + Te p)(1 + Tm p) 1 + Tm p + TeTm p On peut donc utiliser cette condition pour simplifier la boucle. On obtient finalement, figure (1-23).

Cours labor par : Hasnaoui Othman

Commande des machines

22

Hi ( p ) =

rG0Tmp R( 1 + Tm p + TeTm p 2 )

Figure (1-23) : Schma fonctionnel quivalent Analysons la boucle de courant par le diagramme de Bode. On suppose H i ( p ) = 1 H ( j ) est la fonction de transfert en boucle ouverte et sans correcteur.

H ( p) = G0 rTm p R(1 + Tm p)(1 + Te p)

(1-43)

Lanalyse de H ( j ) en boucle ouverte permet de constater que la rgulation de courant sera stable en boucle ferme mais il ny a pas de gain quand .

20 log H ( j )

1 Tm

1 Te

log( )

90

0

90

20 log H i

20 log g 0

1 1 = T Te

1. Commandes des machines courant continu

23

Figure (1-24) : On choisit de mettre en cascade un correcteur PI dont le diagramme de bode est reprsent sur la figure (1-24) avec T = Te . La fonction de transfert du correcteur est :

H i ( p) = g0

1 + Tp Tp

(1-44)

La boucle courant corrige se prsente ainsi :

vi

g0 rG0Tm 1 RTe 1 + Tm p

rI

rI

Figure (1-25) : Notons R0 = g 0 r et calculons la fonction de transfert en boucle ferme :

R0Tm RTe

rI R0Tm 1 = vi RTe 1 + Tm p

1 = (1-45) R0Tm R0Tm 1 1+ 1 + Tm p + RTe 1 + Tm p RTe

En pratique 1 <

R0Tm , on aura alors : RTe

rI ( p ) = vi ( p )

1 RTe p 1 + Tm R0Tm

(1-46)

Cette fonction est de la forme :

rI ( p ) 1 = vi ( p ) 1 + p

(1-47)

Cours labor par : Hasnaoui Othman

Commande des machines

24

avec =

RTe R0 La boucle courant corrige se ramne un premier ordre. Toute la boucle est ainsi reprsente sur la figure (1-26). On remarque quil ny aura pas de dpassement sur I . Ralisation pratique du correcteur PI :

Re vi Re

rI

Cs

Rs

+

vs

Figure (1-26) : Correcteur PI Avec : g 0 =

Rs g , T = Rs Cs , vs ( p) = ( g 0 + 0 )[vi ( p ) rI ( p )] Re Tp 4-4. Etude de la boucle de vitesse.

La rgulation de courant est mise en place. Le schma complet de la boucle se ramne celui de la figure (1-27).

Cr

vc

a + vr

H v ( p)

1 1 r 1 + p

Cm

1 Jp

k

Figure (1-27) : Schma fonctionnel complet 4-4-1. Fonctionnement en asservissement. On sintresse la rponse en vitesse un consigne 0 , couple rsistant nul. En boucle ouverte, le schma fonctionnel se ramne celui de la figure (1-28) et la fonction de transfert est donne par la relation (1-46).

1. Commandes des machines courant continu

25

akH v ( p ) r (1 + p) Jp

Figure (1-28) :

akH v ( p) = 0 r (1 + p ) Jp

(1-48)

On constate que, sans correcteur, la fonction de transfert en boucle ouverte comporte une intgration : On peut donc en dduire que, dans ce fonctionnement et en rgime permanent, lerreur de vitesse sera nulle en boucle ferme. Etudions la rponse en boucle ferme et sans correcteur ( H v ( p ) = 1) . La fonction de transfert devient alors : ak k a r (1 + p) Jp r (1-49) = = ak k 0 1 + 2 J p + Jp + a r (1 + p) Jp r Le systme est du deuxime ordre. La rponse souhaite un chelon est un rgime apriodique ou critique (on vite un rgime oscillatoire amorti). La rponse pour obtenir le rgime critique en rponse indicielle (meilleurs compromis) est que le discriminant du dnominateur soit positif ou nul. Soit :

= J2 4 J ak 0 r

En pratique, les caractristiques du moteur associ au convertisseur nont aucune raison de remplir cette condition. Lintroduction dun correcteur gain proportionnel permettra dajuster le coefficient damortissement du systme. La fonction de transfert en boucle ferme devient avec correcteur proportionnel H v ( p) = A

k aA r = 0 J p 2 + Jp + aA k r

(1-50)

Cours labor par : Hasnaoui Othman

Commande des machines

26

La condition pour obtenir un rgime critique ou apriodique scrit alors : 4 J aAk = J2 0 . Si on augmente le gain statique A de la chane daction, r on tend rendre le systme moins stable. 4-4-1. Fonctionnement en rgulation. On sintresse maintenant la rponse en vitesse lors dune perturbation de couple rsistant, alors que la consigne 0 est fixe. Le schma fonctionnel complet est reprsent sur la figure (I-29) :

A1 ( p)

Cr 0

+ a

A2 ( p)

H v ( p)

1 1 r 1 + p

Cm k

+

1 Jp

Figure (1-29) : Schma fonctionnel avec couple rsistant On sait que si A1 ( p) ne contient pas dintgrateur, il y aura ncessairement une erreur en rgime permanent la suite dune perturbation de couple rsistant. Le correcteur doit donc introduire dans A1 ( p) une intgration. Finalement, il faut une action proportionnelle pour corriger le fonctionnement en asservissement et une action intgrale pour rendre lerreur en rgime permanent nulle vis--vis dune perturbation de couple. Le correcteur de la boucle vitesse sera donc un correcteur PI :

H v ( p) = A 1+ p p

(1-51)

1. Commandes des machines courant continu

27

Cours labor par : Hasnaoui Othman

Vous aimerez peut-être aussi

- Machine Courant Continu Et AlternatifDocument18 pagesMachine Courant Continu Et AlternatifngouoPas encore d'évaluation

- Théorie et conception des filtres analogiques, 2e édition: Avec MatlabD'EverandThéorie et conception des filtres analogiques, 2e édition: Avec MatlabPas encore d'évaluation

- TP Electronique Numerique V 5.0Document7 pagesTP Electronique Numerique V 5.0محمد أمين سعايديةPas encore d'évaluation

- Chap1 Association Mcc-Convertisseurs Drid2020Document16 pagesChap1 Association Mcc-Convertisseurs Drid2020Mohamed BouPas encore d'évaluation

- TP1 Machines ElectriqueDocument7 pagesTP1 Machines ElectriqueKarima YousfiPas encore d'évaluation

- Variation de Vitesse Des Moteurs CourantDocument18 pagesVariation de Vitesse Des Moteurs CourantckrimyouPas encore d'évaluation

- Commande MASDocument90 pagesCommande MASSofiane DouidaPas encore d'évaluation

- Mande de MAS-1Document8 pagesMande de MAS-1Hakim Madrid100% (1)

- Résumé Cours Tech Commande ElecDocument16 pagesRésumé Cours Tech Commande ElecHassan AbushwarebPas encore d'évaluation

- TP1 TP2 TP3 Association1Document59 pagesTP1 TP2 TP3 Association1Maamar MestaiaPas encore d'évaluation

- Commande - Des.machines - Chap2. Entrainements À Moteur DC-2021 - CopieDocument68 pagesCommande - Des.machines - Chap2. Entrainements À Moteur DC-2021 - CopieAbdø AboulQasimPas encore d'évaluation

- Commande DTC Cinq Niveaux À 24 Secteurs D'un Moteur Asynchrone Par Méthodes IntelligentesDocument9 pagesCommande DTC Cinq Niveaux À 24 Secteurs D'un Moteur Asynchrone Par Méthodes IntelligentesbenbouhenniPas encore d'évaluation

- CHAPITRE 1 Introduction À La Commande Des MachinesDocument16 pagesCHAPITRE 1 Introduction À La Commande Des MachinesKai GunterPas encore d'évaluation

- CHAPITER2 RedressementDocument36 pagesCHAPITER2 RedressementdjebienPas encore d'évaluation

- 1.modélisation de La MASDocument11 pages1.modélisation de La MASAbdel Illah LbkPas encore d'évaluation

- TP2.hacheur VfdocxDocument5 pagesTP2.hacheur Vfdocxayat100% (1)

- Commande D'un Convertisseur Matriciel Triphasé Par Réseaux de Neurones - Entraînement D'une Machine AsynchroneDocument132 pagesCommande D'un Convertisseur Matriciel Triphasé Par Réseaux de Neurones - Entraînement D'une Machine AsynchroneBENALI YOUCEF Mohammed100% (1)

- TP3 Moteur Courant Continu HacheurDocument7 pagesTP3 Moteur Courant Continu HacheurYou CefPas encore d'évaluation

- TP Modelisation de La Machine Asynchrone A CageDocument9 pagesTP Modelisation de La Machine Asynchrone A CageOuuji SamaPas encore d'évaluation

- Chap2.Exemples Fonct Quadrants 2010Document32 pagesChap2.Exemples Fonct Quadrants 2010adilofive100% (1)

- CNL Adaptative MSAPDocument71 pagesCNL Adaptative MSAPhvhvyPas encore d'évaluation

- Simulation Des Réseaux Électriques Avec SimulinkDocument7 pagesSimulation Des Réseaux Électriques Avec SimulinkYoussouf DjeriouePas encore d'évaluation

- Systeme SVCDocument24 pagesSysteme SVCdiephor phorel hamana100% (1)

- TP N°5 Moteur À Exc Indépendante GE Inge UasDocument6 pagesTP N°5 Moteur À Exc Indépendante GE Inge Uasmongi moujahedPas encore d'évaluation

- TP CommandeDocument6 pagesTP Commandevan picaboPas encore d'évaluation

- Asservissement PDFDocument39 pagesAsservissement PDFAbdessamad Faraji0% (1)

- Cours-Complet-1 EtatDocument40 pagesCours-Complet-1 Etatahmed ahmedPas encore d'évaluation

- CHAPITRE 8 Machines SynchroneDocument6 pagesCHAPITRE 8 Machines SynchroneHakim Dokmane100% (1)

- Examen 2015 L3 FinalDocument2 pagesExamen 2015 L3 FinaljobPas encore d'évaluation

- Corrige - Chap3 - Exo3 OnduleurDocument2 pagesCorrige - Chap3 - Exo3 OnduleurMarwan SkPas encore d'évaluation

- TP ConvertisseurDocument17 pagesTP ConvertisseurMhadheb Med AminePas encore d'évaluation

- 422Document87 pages422ZH HamzaPas encore d'évaluation

- TD1 Met303Document2 pagesTD1 Met303Luka MadridPas encore d'évaluation

- TP #01 - Modélisation Et Simulation de MSAPDocument3 pagesTP #01 - Modélisation Et Simulation de MSAPAklil MPas encore d'évaluation

- Cours HT - Chap41Document22 pagesCours HT - Chap41Wï ÄmPas encore d'évaluation

- Poster Template Pour LicenceDocument1 pagePoster Template Pour LicenceSidahmed LarbaouiPas encore d'évaluation

- Support de Cours CHAPITRE II Modèle Mathématique Schéma Bloc Dun SystèmeDocument16 pagesSupport de Cours CHAPITRE II Modèle Mathématique Schéma Bloc Dun SystèmeTahrat ToufikPas encore d'évaluation

- Chapitre 03 Régime Transitoire Dans Les Machines A Courant ContinuDocument10 pagesChapitre 03 Régime Transitoire Dans Les Machines A Courant ContinuYanis TariktPas encore d'évaluation

- Machines Electriques Tournantes - Document ElèvesDocument73 pagesMachines Electriques Tournantes - Document ElèvesBerLin Dz100% (1)

- tp1 Elt EeDocument2 pagestp1 Elt EeI C H I G O100% (1)

- UTBM Convertisseurs-De-puissance 2007 GESCDocument2 pagesUTBM Convertisseurs-De-puissance 2007 GESCBillal BillalPas encore d'évaluation

- TP3 Identification de MCCDocument5 pagesTP3 Identification de MCCBounegab YoucefPas encore d'évaluation

- Re ch2 PDFDocument20 pagesRe ch2 PDFيونس سليميPas encore d'évaluation

- Devoir 2 17 18Document6 pagesDevoir 2 17 18Oussama Ettahiri100% (1)

- TP 3Document9 pagesTP 3ayat100% (1)

- Couplage Reseau PotierDocument40 pagesCouplage Reseau PotierMohamed BerririPas encore d'évaluation

- Memoire FinaleDocument110 pagesMemoire FinaleBouchakour Salim86% (7)

- TD 04 - Schéma Bloc + Calcul Symbolique + THM Retard - Sujet PDFDocument4 pagesTD 04 - Schéma Bloc + Calcul Symbolique + THM Retard - Sujet PDFSidahmed LarbaouiPas encore d'évaluation

- TP Info MCCfonct 4 QuadDocument17 pagesTP Info MCCfonct 4 QuadClarisseDebrayPas encore d'évaluation

- Travail - A - Rendre - MCC - MatlabDocument2 pagesTravail - A - Rendre - MCC - MatlabOussama OussamaPas encore d'évaluation

- Cours Commande VectorielleDocument7 pagesCours Commande VectorielleMohamed BourzaPas encore d'évaluation

- Mini Notes Cours Machines SpécialesDocument2 pagesMini Notes Cours Machines SpécialesHadil SellamiPas encore d'évaluation

- TP Modélisation des machines électriques Niveau: M1. M: R R L L K ϕ f J U CDocument1 pageTP Modélisation des machines électriques Niveau: M1. M: R R L L K ϕ f J U Calae ddinePas encore d'évaluation

- Universite Hassiba Benbouali de Chlef Faculté de TechnologieDocument64 pagesUniversite Hassiba Benbouali de Chlef Faculté de TechnologieMohamed Yacine DjarirPas encore d'évaluation

- Hacheur CoursDocument15 pagesHacheur CoursJean Correa100% (1)

- Commande Vectorielle Des Onduleurs Multi NivauxDocument109 pagesCommande Vectorielle Des Onduleurs Multi NivauxFrancis Logamou AdoumPas encore d'évaluation

- Ch1 Machine A Courant ContinuDocument31 pagesCh1 Machine A Courant ContinuMessaoud Djamal LaidiPas encore d'évaluation

- FSTM - FI - GET3 - S5 - TP3 - Commande Scalaire - MASDocument8 pagesFSTM - FI - GET3 - S5 - TP3 - Commande Scalaire - MASabdessamad taoualPas encore d'évaluation

- Stockage D'Énergie Du Volant: Augmenter ou diminuer la vitesse, pour ajouter ou extraire de la puissanceD'EverandStockage D'Énergie Du Volant: Augmenter ou diminuer la vitesse, pour ajouter ou extraire de la puissancePas encore d'évaluation

- Les Capteurs Keyes Arduino UnoDocument48 pagesLes Capteurs Keyes Arduino Unoben boubakerPas encore d'évaluation

- Exo Cna Can1Document3 pagesExo Cna Can1ben boubaker100% (2)

- CnacanDocument11 pagesCnacanben boubakerPas encore d'évaluation

- Circuits Logiques ProgrammablesDocument23 pagesCircuits Logiques Programmablesben boubaker100% (1)

- CnacanDocument22 pagesCnacanAbou RihPas encore d'évaluation

- LaplaceDocument10 pagesLaplaceben boubaker100% (1)

- LaplaceDocument10 pagesLaplaceben boubaker100% (1)

- Communication Avec MatlabDocument9 pagesCommunication Avec Matlabben boubakerPas encore d'évaluation

- Travaux Pratiques enDocument37 pagesTravaux Pratiques enben boubakerPas encore d'évaluation

- ElectroniquenumeriqueDocument76 pagesElectroniquenumeriqueben boubakerPas encore d'évaluation

- Lecture CapaciteDocument4 pagesLecture Capaciteben boubaker0% (1)

- Variation de Vitesse Des Moteurs Courant ContinuDocument18 pagesVariation de Vitesse Des Moteurs Courant Continuben boubaker100% (1)

- Les RedresseursDocument14 pagesLes Redresseursben boubakerPas encore d'évaluation

- Convertisseur Numérique-AnalogiqueDocument5 pagesConvertisseur Numérique-Analogiqueben boubakerPas encore d'évaluation

- Mini Projet (Convertisseur Analogique-Numérique)Document6 pagesMini Projet (Convertisseur Analogique-Numérique)ben boubaker100% (1)

- Commande Des MachinesDocument106 pagesCommande Des Machinesben boubaker93% (15)

- Cours Matlab Iset KebilliDocument28 pagesCours Matlab Iset Kebilliben boubaker100% (2)

- TP Regulation 2010Document6 pagesTP Regulation 2010ben boubaker100% (2)

- COURS Electronique de PuissanceDocument139 pagesCOURS Electronique de Puissancemechergui_nabil92% (74)

- Guide ISISDocument22 pagesGuide ISISben boubaker100% (1)

- Le TriphaseDocument4 pagesLe Triphaseben boubakerPas encore d'évaluation

- Matlab TPDocument7 pagesMatlab TPben boubaker100% (1)

- Cours Matlab Iset KebilliDocument28 pagesCours Matlab Iset Kebilliben boubaker100% (2)

- Guide AresDocument16 pagesGuide Aresben boubakerPas encore d'évaluation

- IErteT8mRLu Aide Ecodial Advance Calculation Help FrancaisDocument61 pagesIErteT8mRLu Aide Ecodial Advance Calculation Help FrancaisAbdel Kader CheikhPas encore d'évaluation

- Chapitre III Systèmes PhotovoltaïquesDocument48 pagesChapitre III Systèmes Photovoltaïquesyann loïc pedro APangaPas encore d'évaluation

- TP Commande Des MachinesDocument18 pagesTP Commande Des MachinesNihad BouderbalaPas encore d'évaluation

- Mesure D'Inductance: M: AMRANI Cerine #212131035720 M: MAGDOUD Feriel #212131030411Document10 pagesMesure D'Inductance: M: AMRANI Cerine #212131035720 M: MAGDOUD Feriel #212131030411Ser InePas encore d'évaluation

- Directives Tech Plan Protection 06 04 PDFDocument36 pagesDirectives Tech Plan Protection 06 04 PDFsouheil boussaidPas encore d'évaluation

- Reviews of Inverter Nouwaday PDFDocument28 pagesReviews of Inverter Nouwaday PDFMono MarioPas encore d'évaluation

- Sunezy PDFDocument23 pagesSunezy PDFWalid GhrairiPas encore d'évaluation

- Compatibilite ElectromagnetiqueDocument51 pagesCompatibilite ElectromagnetiqueTurcu Tudor100% (1)

- Raccordement Réseau - Cre - Prescriptions TechniquesDocument3 pagesRaccordement Réseau - Cre - Prescriptions Techniqueschris100% (1)

- Recommandations PFCDocument7 pagesRecommandations PFCwiam sadoudiPas encore d'évaluation

- Adaline PDFDocument6 pagesAdaline PDFانيس انيسPas encore d'évaluation

- Cours MCC v1Document35 pagesCours MCC v1Abdo MgnPas encore d'évaluation

- TP2 Electronique de PussanceDocument5 pagesTP2 Electronique de Pussancemohamed kaddaPas encore d'évaluation

- CT 2 Protection de DécouplageADocument12 pagesCT 2 Protection de DécouplageAJean CarlosPas encore d'évaluation

- 6GEI700 TEEE Plan de Cours A2010 PDFDocument7 pages6GEI700 TEEE Plan de Cours A2010 PDFAmine BenseddikPas encore d'évaluation

- Onduleur en Demi Pont PDFDocument177 pagesOnduleur en Demi Pont PDFYounes AkakbaPas encore d'évaluation

- Robot Télécommandé Bluetooth: Encadré Par: ClasseDocument28 pagesRobot Télécommandé Bluetooth: Encadré Par: ClasseBM BAHA GSPas encore d'évaluation

- Annexe SG3524Document55 pagesAnnexe SG3524abfstbmsod100% (4)

- Variateurs de Frequence HITACHI Manuel D 2Document47 pagesVariateurs de Frequence HITACHI Manuel D 2Pascal BoogPas encore d'évaluation

- Carte PuissanceDocument6 pagesCarte PuissanceMustaphaRamziPas encore d'évaluation

- Article GhassenDocument14 pagesArticle Ghassenwalid100% (1)

- TP2-Association moteur-courant-continu-redressement-PD3Document7 pagesTP2-Association moteur-courant-continu-redressement-PD3You Cef100% (1)

- Les Cables Electriques Pour LenergieDocument3 pagesLes Cables Electriques Pour LenergieadrarwalidPas encore d'évaluation

- Pont-H L298N - MCHobby - WikiDocument9 pagesPont-H L298N - MCHobby - WikigfhgghPas encore d'évaluation

- ConvertisseursDC DC PDFDocument101 pagesConvertisseursDC DC PDFEly Akpamoli100% (2)

- Génération La Tension Continue Et L'effet de La PolaritéDocument4 pagesGénération La Tension Continue Et L'effet de La PolaritéAyoub Bekkari0% (1)

- Transport EnergieDocument15 pagesTransport EnergieWiem ChaabenPas encore d'évaluation

- Filtres Sinus Et Inductances de SortieDocument50 pagesFiltres Sinus Et Inductances de SortieBENPas encore d'évaluation

- TP5 - PD2 - Symétrique - Gating Block - MCC - Avec Compte RenduDocument2 pagesTP5 - PD2 - Symétrique - Gating Block - MCC - Avec Compte RenduFifi La MarionnettePas encore d'évaluation

- Upload - Résumé Du cours-MCC Et Hacheur-2014-2015Document4 pagesUpload - Résumé Du cours-MCC Et Hacheur-2014-2015Yassine RabhiPas encore d'évaluation