Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Choisir Une Structure Organisationnelle

Choisir Une Structure Organisationnelle

Transféré par

Zoe San NourTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Choisir Une Structure Organisationnelle

Choisir Une Structure Organisationnelle

Transféré par

Zoe San NourDroits d'auteur :

Formats disponibles

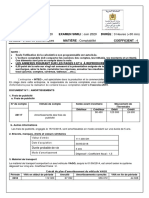

CHOISIR UNE STRUCTURE

PARTIE

1 : LA RAISON DTRE DUNE STRUCTURE

Comptences acqurir :

- Identifier le type de structure dune entreprise et dgager ses caractristiques.

- Identifier les diffrents mcanismes de coordination et de contrle mis en place.

Vous raliserez les travaux suivants en exploitant les ressources proposes et en procdant ltude du

cas dentreprise Dutour.

Sur les ressources notionnelles

Q 1. Relevez dans les diffrentes dfinitions

proposes, les lments qui permettent de

caractriser une structure organisationnelle. (Doc.

1)

Q 2. Distinguez entreprise et organisation .

(Doc. 1)

Q 3. Identifiez les paramtres cls qui permettent

dlaborer une structure. (Doc. 2)

Sur le cas

a) Identifiez la stratgie de lentreprise

Dutour chacune des trois phases de son

volution.

Q 4. Expliquez pourquoi il ncessaire de

coordonner les activits dune entreprise. (Docs .3

et 4)

Q 5. Caractrisez les mcanismes de coordination

selon Henri MINTZBERG. (Doc. 4)

Q 6. Recherchez et prsentez un exemple

dentreprise qui utilise un ou plusieurs de ces

modes de coordination. (Doc. 4)

Q 7. Prsentez de manire synthtique les

avantages et les inconvnients de chaque type de

structure. (Doc. 5)

Q 8. Terminez la phrase suivante : Choisir une

structure revient dterminer

c) Expliquez pourquoi lentreprise Dutour

a d progressivement coordonner ses

activits.

d) Reprez et caractrisez les mcanismes

de coordination (selon H. Mintzberg) mis

en place chez Dutour durant les trois

phases de son dveloppement.

b) Prcisez le niveau de spcialisation, le

degr de formalisation et le degr de

centralisation de lentreprise Dutour

chaque phase de son volution.

e) Relevez, pour chaque phase dvolution

de lentreprise Dutour, les diffrentes

formes structurelles mises en place.

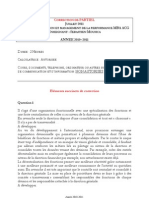

Plan du cours :

PARTIE

I.

1 : LA RAISON DTRE DUNE STRUCTURE

LA STRUCTURE DE LENTREPRISE

: UNE NCESSIT

A. Dfinition de la structure

B. Les paramtres de conception de la structure

II. LES CARACTRISTIQUES DES FORMES TRADITIONNELLES

A. La structure fonctionnelle

B. La structure divisionnelle

C. La structure matricielle

D. La structure par projet

Choisir une structure Dossier tudiant 1

Page 1 sur 5

LES RESSOURCES NOTIONNELLES

Document 1 : Quelques dfinitions de la structure organisationnelle

De nombreuses dfinitions de la structure organisationnelle sont proposes :

La structure dcrit les rapports des diffrents services entre eux et les liaisons hirarchiques : dans ce cas

lorganigramme est un bon reflet de la structure. Pour Henri Mintzberg (n en 1939), thoricien et auteur

en management, la structure est la somme totale des moyens employs pour diviser le travail entre

tches distinctes et pour ensuite assurer la coordination ncessaire entre ces tches . La fonction

technique de la structure ressort clairement de cette dfinition : fournir les moyens concrets de division et

de coordination du travail.

Alain Desreumaux, professeur des Universits lIAE de Lille, largit la dfinition : il sagit dun

ensemble de dispositifs selon lesquels une entreprise, ou plus gnralement une organisation, rpartit,

coordonne, contrle ses activits et au-del oriente ou tente dorienter le comportement de ses membres ,

Pour Stephen Robbins et Timothy Judge, spcialistes des sciences de gestion, la structure

organisationnelle dfinit la faon dont les tches professionnelles sont rparties, regroupes et

coordonnes.

Source : Sophie Catinaud

Document 2 : Les principaux paramtres dune structure organisationnelle

Spcialisation du travail : subdivision des activits en plusieurs tches distinctes

Dpartementalisation : regroupement des activits apparentes afin den garantir la coordination

Chane hirarchique : ligne de commandement continue qui stend du sommet la base de la hirarchie,

et qui dfinit prcisment les strates de responsabilit.

ventail de contrle : nombre demploys quun manager peut diriger de manire efficace

Centralisation : concentration du pouvoir de dcision en un point unique de lorganisation

Formalisation : degr de standardisation des emplois au sein de lentreprise.

Source : Stephen Robbins et Timothy Judge, Comportements organisationnels, 12 Edition, Pearson

Education,

Document 3 : La coordination des activits ou les dterminants de la structure organisationnelle

Lorganisation est le cadre dans lequel la stratgie se met en uvre. Le premier acte de lorganisation

consiste structurer lentreprise, c'est--dire distribuer le rle des personnes, rpartir les services, dfinir

les relations qui existent entre eux : soit latralement (relation fonctionnelle), soit verticalement (relation

hirarchique), et assurer la coordination des activits et des tches. Les entreprises comportent souvent

plusieurs units et diffrents niveaux hirarchiques. De ce fait, la direction gnrale doit rpartir lautorit

et dcentraliser le pouvoir de dcision.

Ainsi, plus la taille de lentreprise est importante, plus le nombre dunits spcialises saccrot et plus le

pouvoir est ncessairement dcentralis pour maintenir ensemble les diffrentes parties et les diffrents

acteurs de lentreprise : cest lobjet de la coordination.

Diffrentes structures sont concevables. Le choix dun type de structure plutt quun autre dpend de

multiples facteurs (ou dterminants) : la stratgie, lenvironnement, le systme technique (ou la

technologie), la taille, lge et la culture.

Source : Sophie Catinaud

Choisir une structure Dossier tudiant 1

Page 2 sur 5

Document 4 : Les mcanismes de coordination selon Henri Mintzberg

Toute activit humaine organise de la cration dune poterie lenvoi dun homme sur la lune donne

naissance deux besoins fondamentaux et contradictoires : la division du travail entre diverses tches

effectuer et la coordination de ces tches afin daccomplir cette activit. La structure dune organisation

peut tre dfinie simplement comme la somme totale des moyens employs pour diviser le travail entre

tches distinctes et pour ensuite assurer la coordination ncessaire entre ces tches.

Un certain nombre de mcanismes de coordination paraissent dcrire les moyens fondamentaux par

lesquels les organisations peuvent coordonner leur travail :

Lajustement mutuel ralise la coordination du travail par le simple

processus de la communication informelle.

Exemple : contacts de gr gr entre quelques employs du mme

niveau. La coordination se fait par change, ngociation et

compromis.

La supervision directe ralise la coordination du travail par le biais

dune seule personne qui donne les ordres et les instructions

plusieurs autres qui travaillent en interrelations.

Exemple : un patron explique ses employs ce quils doivent faire.

La standardisation des procds de travail ralise la coordination

du travail par lapplication de processus dhomognisation et

duniformisation des rgles de fonctionnement et de mthodes de

travail formalises dans des manuels de procdure.

Exemple : la bible chez Mc Do dans laquelle se trouvent toutes

les manires de faire de lentreprise.

La standardisation des rsultats implique luniformisation des

rsultats obtenir, des objectifs atteindre pour chaque dpartement

de lorganisation. Ces rsultats sont fixs par le sommet stratgique

et les cadres fonctionnels se charge de les faire appliquer.

Exemple : chaque dpartement doit dgager une rentabilit nette des

capitaux investis dau moins 15%.

La standardisation des qualifications suppose une uniformisation

des savoirs et des comptences des employs. Si chacun apprend en

utilisant les mmes mthodes, les mmes raisonnements, les mmes

faons de travailler alors les membres de lorganisation peuvent

utiliser des rfrences communes (langage, mthode de

raisonnements, procdures de base) pour coordonner leur travail. Le

plus souvent, la standardisation des qualifications se fait au niveau

du recrutement et de la formation interne.

La standardisation des normes renvoie lexistence dune culture

commune lensemble des membres de lentreprise.

Ces normes constituent selon Mintzberg le ciment qui tient toutes

les pierres de la btisse de lorganisation .

Source : Daprs Henry MINTZBERG Management, voyage au centre des organisations , 1989, Les ditions

dorganisation

Choisir une structure Dossier tudiant 1

Page 3 sur 5

Document 5 : Les caractristiques principales des formes structurelles types

La structure fonctionnelle

La structure fonctionnelle repose sur la spcialisation et offre lavantage dune grande efficacit

technique. En contrepartie, elle gnre des problmes organisationnels : la coordination des activits sous

les ordres de plusieurs chefs est source de conflits ; la dilution des responsabilits est la consquence de

labsence dunit de commandement (donc un employ peut recevoir des ordres de plusieurs chefs et il

sera difficile de dterminer qui est responsable) ; la circulation de linformation est souvent perturbe ; les

subordonnes ne savent pas qui sadresser pour communiquer des informations ou demander des

conseils.

Structure fonctionnelle

Direction Gnrale

Production

Marketing

R-D

Finances,

comptabilit

Ressources

humaines

La structure divisionnelle

La structure divisionnelle organise lentreprise autour de critres de dpartementalisation, tels que les

produits, les marchs, les secteurs gographiques. chaque division, sont attribus les moyens

ncessaires, notamment les ressources fonctionnelles, ce qui rend notamment ce type de structure

coteuse. La structure divisionnelle est plutt dcentralise puisque chaque division peut tre rige en

unit complte. Les problmes de coordination sont limits dans la mesure o le responsable de division

est responsable du produit, du march, du secteur gographique. La direction gnrale se rserve les

dcisions stratgiques, en dlguant les responsabilits oprationnelles.

Cette division du travail constitue une parade la surcharge du sommet qui menace la structure

fonctionnelle.

Structure divisionnelle

Direction gnrale

Division produit A

Division produit B

Division produit C

Production

Marketing

Finances, comptabilit

La structure matricielle

La structure matricielle peut tre considre comme une synthse des deux formes prcdentes, cherchant

combiner les avantages rciproques. Elle est la fois centralise et dcentralise. Elle est compose de

dpartements fonctionnels et de directeurs de produits. La structure met en place un mode de coordination

verticale qui a pour objectif doptimiser les moyens dvolus chaque fonction et un mode de

coordination horizontale qui assure le bon enchanement des diffrentes fonctions sinscrivant dans le

mme flux dopration. Elle prsente les avantages lis la flexibilit. Cependant, cette combinaison fait

apparatre une dualit dautorit et des risques de conflits

Cette structure est attractive pour les entreprises trs internationalises, car elles permettent le cumul

dune perspective globale avec une adaptation locale.

Choisir une structure Dossier tudiant 1

Page 4 sur 5

Structure matricielle

La structure par projet

Les entreprises ont toujours eu des projets (des ides) raliser : un produit, un processus de fabrication.

Ces projets taient raliss dans des structures traditionnelles. Mais lampleur de certains projets et

surtout la succession rapide de projets dans un environnement trs dynamique ont conduit structurer

lentreprise de manire spcifique. La structure matricielle a souvent t la structure adopte pour les

projets. Aujourdhui des structures plus souples sont mises en uvre. Dans cette approche de structure

transversale, lide est de faire travailler des individus, des units en dehors de la ligne hirarchique

habituelle, le temps du projet. De part le produit ou service ralis, certaines entreprises aujourdhui

fonctionnent uniquement par projet.

Structure par projet

Choisir une structure Dossier tudiant 1

Page 5 sur 5

Vous aimerez peut-être aussi

- Manuel de QualitéDocument30 pagesManuel de Qualitélaakri100% (11)

- DCG 11 Contrôle de GestionDocument12 pagesDCG 11 Contrôle de GestionMohamed KadiriPas encore d'évaluation

- SIMILI COMPT SC ECO JUIN 2020 VFDocument8 pagesSIMILI COMPT SC ECO JUIN 2020 VFBelmanti AhmedPas encore d'évaluation

- Cours 1 Système OrganisationnelDocument21 pagesCours 1 Système OrganisationnelSamah Sam Bouima100% (4)

- Les tableaux de bord et business plan: Gérer la comptabilité de son entrepriseD'EverandLes tableaux de bord et business plan: Gérer la comptabilité de son entrepriseÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3)

- CDC Projet ErpDocument16 pagesCDC Projet ErpSaad Yacoubi SahliPas encore d'évaluation

- Cours Organisation Des Entreprises ElgouchDocument19 pagesCours Organisation Des Entreprises ElgouchFaress RabiPas encore d'évaluation

- Choisir Une Structure de L'entrepriseDocument5 pagesChoisir Une Structure de L'entrepriseway100% (1)

- CHOISTRUCDOSETUD1Document5 pagesCHOISTRUCDOSETUD1Abderrahman ChouhbiPas encore d'évaluation

- Structure OrganisationnelleDocument8 pagesStructure Organisationnellericci loePas encore d'évaluation

- ESP-UCAD, Licence 1 2021 Fascicule 3 de Cours Organisation Et Structure de L'entreprise (OSE) PDFDocument77 pagesESP-UCAD, Licence 1 2021 Fascicule 3 de Cours Organisation Et Structure de L'entreprise (OSE) PDFAdoum IssaPas encore d'évaluation

- The Modeling StarDocument4 pagesThe Modeling StarmarocPas encore d'évaluation

- Leadersip Et MotivationDocument6 pagesLeadersip Et MotivationbillmuichaPas encore d'évaluation

- Sujet Dexamen Soc Des Orga Session Rattrapage Juin2020 NCO PDFDocument5 pagesSujet Dexamen Soc Des Orga Session Rattrapage Juin2020 NCO PDFMohamed Ameur KhelifaPas encore d'évaluation

- Chap1 Integr Prof-1Document14 pagesChap1 Integr Prof-1Weslati AminPas encore d'évaluation

- L'organisatio de L'entrepriseDocument12 pagesL'organisatio de L'entrepriserachid bahsinePas encore d'évaluation

- 3 - Gestion D'entrepriseDocument19 pages3 - Gestion D'entrepriseMouilhi MouilhiPas encore d'évaluation

- ISI Chapter One 23 24Document23 pagesISI Chapter One 23 24meriemwalker.4Pas encore d'évaluation

- Chap It R 9 Les Structures Organisation NellesDocument16 pagesChap It R 9 Les Structures Organisation NellesIbtissam ElPas encore d'évaluation

- CHP 1-La Structure de L'entrepriseDocument5 pagesCHP 1-La Structure de L'entrepriseYASSIN MAHAMOUD ELMIPas encore d'évaluation

- Ppge 3TPDocument19 pagesPpge 3TPMeddah KaoutherPas encore d'évaluation

- De La Gestion Prévisionnelle Des Emplois À La GPECDocument5 pagesDe La Gestion Prévisionnelle Des Emplois À La GPECRachid LahcenPas encore d'évaluation

- Chap 8 Management StratDocument6 pagesChap 8 Management Strathafida zahdelPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 L Approche Systemique de L EntrepriseDocument9 pagesChapitre 2 L Approche Systemique de L EntrepriseHicham Manal EssaoudiPas encore d'évaluation

- Rapport de Mémoire F4Document99 pagesRapport de Mémoire F4yasminePas encore d'évaluation

- Management L2 GISDocument39 pagesManagement L2 GISJacquesPas encore d'évaluation

- Management JeanDocument4 pagesManagement JeanPregoPas encore d'évaluation

- La Structure DivisionnelleDocument5 pagesLa Structure DivisionnelleFatima zahrae NachitPas encore d'évaluation

- GPEC LivrableDocument32 pagesGPEC LivrablebobogeorgievPas encore d'évaluation

- Chapitre 7 Séance 19Document17 pagesChapitre 7 Séance 19LE MOALPas encore d'évaluation

- Une Organisation Performante L Eclairage PDFDocument64 pagesUne Organisation Performante L Eclairage PDFAdil 7Pas encore d'évaluation

- Les 7-S de McKinseyDocument3 pagesLes 7-S de McKinseyYoucef KhakhePas encore d'évaluation

- Cours D'ogeDocument40 pagesCours D'ogeChirack Ngwej100% (1)

- Chapitre 3 Management 2 (Prof - AOURARH HAJAR)Document30 pagesChapitre 3 Management 2 (Prof - AOURARH HAJAR)AMINE ABDALAOUIPas encore d'évaluation

- Cours 2 Structure EntrpriseDocument5 pagesCours 2 Structure EntrpriseMohamed Hamrit100% (1)

- Contrôle de Gestion Et Structure OrganisationnelleDocument19 pagesContrôle de Gestion Et Structure Organisationnellehouda elaydiPas encore d'évaluation

- 1 L'entrpriseDocument10 pages1 L'entrpriseFa Teh100% (1)

- Cas OticonDocument7 pagesCas Oticonlilans2Pas encore d'évaluation

- ExposerDocument4 pagesExposerWalidPas encore d'évaluation

- Management Des Structures OganisationnellesDocument31 pagesManagement Des Structures OganisationnellesVNbclrPas encore d'évaluation

- Synthèse Sur Les Differences Structure OrganisationnellesDocument12 pagesSynthèse Sur Les Differences Structure OrganisationnellesMounir AakibPas encore d'évaluation

- Correction Partiel MBA ACG Juillet 2011 Contrôle de GestionDocument4 pagesCorrection Partiel MBA ACG Juillet 2011 Contrôle de Gestionmartinez5904Pas encore d'évaluation

- Structure Des OganisationDocument7 pagesStructure Des Oganisationhouzali adamPas encore d'évaluation

- Ge Alpha RT Mammografo Instalation Instructions PDFDocument7 pagesGe Alpha RT Mammografo Instalation Instructions PDFmega ProjetPas encore d'évaluation

- Les Differentes Structures Organisationnelles Des EntreprisesDocument16 pagesLes Differentes Structures Organisationnelles Des EntreprisesMounir Aakib0% (1)

- 3.diagnostic Stratégique Et OrganisationnelDocument7 pages3.diagnostic Stratégique Et OrganisationnelMostorekech MarrakechPas encore d'évaluation

- Sociologie Des Organisations 1Document4 pagesSociologie Des Organisations 1Celeste HerardPas encore d'évaluation

- Chapitre 4: Les Structures de L'EntrepriseDocument36 pagesChapitre 4: Les Structures de L'EntrepriseHousseyni GuindoPas encore d'évaluation

- Cours de GRH Gestion Ressources HumainesDocument38 pagesCours de GRH Gestion Ressources HumainesAsmaa El100% (1)

- Fonctionnement Des Structures Et Facteurs de ContingenceDocument32 pagesFonctionnement Des Structures Et Facteurs de Contingencehamadalami2007Pas encore d'évaluation

- Formation Diagnostic Organisationnel F3E Intrac GRET 2003Document25 pagesFormation Diagnostic Organisationnel F3E Intrac GRET 2003marhforPas encore d'évaluation

- ProjetDocument23 pagesProjet9x AshePas encore d'évaluation

- Th+orie Des OrganisationxDocument46 pagesTh+orie Des OrganisationxBoumaza Rasha MissaPas encore d'évaluation

- Cours de Sociologie - Entreprise - 3Document6 pagesCours de Sociologie - Entreprise - 3seniyes15Pas encore d'évaluation

- 25431515management Traore Pascal PDFDocument7 pages25431515management Traore Pascal PDFStouph007Pas encore d'évaluation

- Introduction À La Gestion Choisir Sa Structure Et Définir Les Fonctions de L'entrepriseDocument11 pagesIntroduction À La Gestion Choisir Sa Structure Et Définir Les Fonctions de L'entrepriseChaimaa AbderafiiPas encore d'évaluation

- La Fiche de Fonction Est La Fiche de PosteDocument23 pagesLa Fiche de Fonction Est La Fiche de PosteMahdi AllaniPas encore d'évaluation

- Cours Strucure OrganisationneleDocument2 pagesCours Strucure OrganisationnelerosairesimoPas encore d'évaluation

- MGT1FOM - Essai 1Document8 pagesMGT1FOM - Essai 1ScribdTranslationsPas encore d'évaluation

- Résumé GénéralDocument3 pagesRésumé GénéralChristelle BassilPas encore d'évaluation

- Qu'est-Ce Qu'une Structure Organisationnelle ?: Les Principaux Facteurs de Choix D'une StructureDocument2 pagesQu'est-Ce Qu'une Structure Organisationnelle ?: Les Principaux Facteurs de Choix D'une StructureFatima HakmiPas encore d'évaluation

- Améliorer la performance des équipes: Outils efficaces pour les cadres : comment améliorer durablement la performance de votre équipeD'EverandAméliorer la performance des équipes: Outils efficaces pour les cadres : comment améliorer durablement la performance de votre équipePas encore d'évaluation

- Le Modèle Des 7S De Mckinsey: Optimiser la structure et le fonctionnement de l'entreprise pour une réussite à long termeD'EverandLe Modèle Des 7S De Mckinsey: Optimiser la structure et le fonctionnement de l'entreprise pour une réussite à long termePas encore d'évaluation

- Name of FileDocument10 pagesName of FileKhalifa Ndiaye100% (1)

- Histoire Économique Du CapitalismeDocument31 pagesHistoire Économique Du CapitalismedinoPas encore d'évaluation

- Plan Comptable - Listes Des ComptesDocument5 pagesPlan Comptable - Listes Des ComptesEzechielPas encore d'évaluation

- Q 09 Normes de Certification Des Systemes de Management de La QualiteDocument53 pagesQ 09 Normes de Certification Des Systemes de Management de La QualiteMabroukKada100% (1)

- Aide Devel Therapie AfriqueDocument17 pagesAide Devel Therapie AfriqueGNINESS100% (1)

- Auteur: DOLIGEZ, François Titre: Comment Concevoir Et Apprécier L'impactDocument27 pagesAuteur: DOLIGEZ, François Titre: Comment Concevoir Et Apprécier L'impactzainab fnachiPas encore d'évaluation

- QCM en MarketingDocument3 pagesQCM en Marketingayoubelqayedy3Pas encore d'évaluation

- 2014 BB1 Correction TESLDocument7 pages2014 BB1 Correction TESLClémentine BRUGUEROLLEPas encore d'évaluation

- Rapport Du RF LOME 06 12 2018Document73 pagesRapport Du RF LOME 06 12 2018Boris YodiPas encore d'évaluation

- Rapport de Stage 3Document20 pagesRapport de Stage 3Arij L'aabachiPas encore d'évaluation

- Chapitre IDocument7 pagesChapitre INAROUTO ITADORIPas encore d'évaluation

- Formation À La Norme ISO 9001 Version 2008Document91 pagesFormation À La Norme ISO 9001 Version 2008Tarek FennichePas encore d'évaluation

- QCM e MarketingDocument12 pagesQCM e Marketinghichamlam100% (2)

- Rapport de Stage Oussama HachirDocument37 pagesRapport de Stage Oussama HachirOUSSAMA HACHIRPas encore d'évaluation

- Marketing Relationnel Et GRC SAHBANIDocument19 pagesMarketing Relationnel Et GRC SAHBANILee Spyke HillPas encore d'évaluation

- Amelioration Du Temps de Cycle - LAKRAMTI Firdaous - 2929Document130 pagesAmelioration Du Temps de Cycle - LAKRAMTI Firdaous - 2929akram bousetaPas encore d'évaluation

- Pour Les Non-Financiers Pour Les Non-FinanciersDocument14 pagesPour Les Non-Financiers Pour Les Non-FinanciersGeorges GNACKABYPas encore d'évaluation

- Ifrs Model Fs 2021 - FR - Nov25Document212 pagesIfrs Model Fs 2021 - FR - Nov25Aicha Ben TaherPas encore d'évaluation

- Groupedesocietes Regime FiscalDocument20 pagesGroupedesocietes Regime FiscalasmaPas encore d'évaluation

- Cas Batima PDFDocument9 pagesCas Batima PDFLamiaa Thaili100% (1)

- Ass U3 CorrigeDocument7 pagesAss U3 CorrigeNassima AmokranePas encore d'évaluation

- Commercial Salaire Senegal - Recherche GoogleDocument1 pageCommercial Salaire Senegal - Recherche Google5k2f8y7qnmPas encore d'évaluation

- Revenu de Solidarité ActiveDocument2 pagesRevenu de Solidarité ActiveleresistantPas encore d'évaluation

- Cas 2 Bilan FonctionnelDocument2 pagesCas 2 Bilan FonctionnelHasnaa FadilPas encore d'évaluation

- Convention CadreDocument19 pagesConvention CadreroukaPas encore d'évaluation

- Réseaux Dentreprise LEONIDocument18 pagesRéseaux Dentreprise LEONImarhforPas encore d'évaluation