Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

CH 1

CH 1

Transféré par

anissafmohamedTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

CH 1

CH 1

Transféré par

anissafmohamedDroits d'auteur :

Formats disponibles

2

CHAPITRE I

LES APPROCHES DE LENTREPRISE

Introduction

Dans le vocabulaire de dfinition de lentreprise, on relve priori une

approche qui la considre comme une unit de production de biens et de

services, ainsi quune unit de rpartition des richesses (Approche

traditionnelle), toute fois, vu la complexit de son environnement

technologique, conomique et social dune part, et de son organisation

dautre part, la perception de lentreprise en tant que systme est la tendance

la plus forte (Approche systmique).

Trois grandes questions aux quelles nous tenterons de rpondre :

- Quest ce que une entreprise ?

- Quest ce que le systme entreprise ?

- Quelles sont les caractristiques du systme-entreprise ?

I : Lapproche traditionnelle de lentreprise .

A-Lentreprise comme unit de production.

1- Document

Lentreprise est un groupement humain hirarchis qui met en uvre des moyens

intellectuels, physiques et financiers pour extraire, transformer , transporter,

distribuer des biens ou des services conformment des objectifs dfinis par une

direction en faisant intervenir les motivations de profit et dutilit sociale des

degrs divers .

Ordre des experts comptables franais

Exploitation du document :

Explication

Q : Expliquer la 1er phrase souligne ?

R : Lentreprise combine des facteurs de production pour produire des biens et des

services.

Q : Quels sont les facteurs de production utiliss par une entreprise ?

R : Facteur travail et facteur capital

Q : Expliquer la 2me phrase souligne ?

R : Lentreprise nenvisage que le but de raliser un profit

Rcapitulation

- Comment peut on dfinir une entreprise ?

- Tracer un schma rcapitulatif pris au niveau de la trace crite .

2- Dfinition

lentreprise est une unit conomique combinant des facteurs de

production

(moyens humains, financiers et matriels), pour produire des biens (stylos,

tlvision, chaussures) et services (communication, transport) destins

tre vendus sur le march afin de raliser un bnfice.

Exemple : BMCE, la SAMIR, Centrale laitire

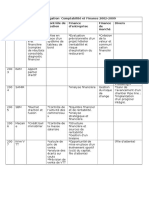

3- les Facteurs de production

Facteur de P

Travail

Capital fixe

Capital

circulant

Composition

Nombre dunits de

travailleurs qualifis et

non qualifis

Matriels, immeubles

terrains

Matires premires

matires consommables

produits semis finis

Liens avec la production

Les salaris participent la

ralisation de la production de

lentreprise .

Permettant la ralisation de la

production (lachat de ces biens

constitue un investissement) .

Ces biens disparaissent ou sont

incorpors au produit final.

Remarque : le But de lentreprise est datteindre lefficience, en minimisant

ses cots et maximisant ses bnfices, pour cela elle cherche la meilleure

combinaison possible des facteurs de production.

(Schma)

B- Lentreprise comme unit de rpartition

1- Exemple

Mr. Bachir et Mr. Mohamed ont cr une entreprise en 2000 dun capital

social de 4.500.000 dhs . Tout en apportant conscutivement 2.000.000 dhs et

1.500.000 dhs, ils sont en recours la BMCE pour emprunter le reste tant

1.000.000 dhs un taux annuel de 10%

Pour assurer son activit, lentreprise a embauch 15 salaris 2000 dhs par

mois et 4 salaris 3500 dhs. En 2003, lentreprise a ralis un bnfice de

400.000 dhs

Exploitation pdagogique

QUESTION

- Comment ce bnfice ralis la fin de lentreprise sera - t - il rparti ?

Rponses

- Une partie sera accorde aux employs (salaires)

- Une partie sera destine rembourser lemprunt

- Une partie accorde lEtat sous forme dimpt

- Une partie sera partage entre Mr Bachir et Mr Mohamed (dividendes)

Il se peut que lentreprise dcide de conserver une partie au sein de

lentreprise (Rserves).

Q : Que reprsente ces diffrentes parties Etat, Salaris, Banque. ?

R : Ce sont des agents conomiques

Q : Quel est le rle jou par ces agents conomiques en faveur de lentreprise ?

R : Ils ont contribu son activit de production , donc la ralisation de ces Richesses

Q : Quel rle ou quelle fonction assure en contrepartie lentreprise leur gard ?

R : Fonction de rpartition

Tracer un schma rcapitulatif qui dcrit la fonction de rpartition entre les

diffrents agents conomiques.

Trace crite

2- la fonction de rpartition de lentreprise

lentreprise est un carrefour , plus encore quune fonction de

production ; elle a une fonction de rpartition.

Lentreprise vend sa production sur le march gnralement un prix

suprieur au cot de revient le bnfice qui en rsulte fera lobjet dun

partage entre plusieurs agents :

- Une partie sera accorde lEtat sous forme dimpt (IS = 35% x

bnfice)

- Une partie sera accorde aux entreprises y compris les banques :

Intrt , dividendes.

- Une partie sera accorde aux travailleurs sous forme de salaires en

contre partie de leur effort physique ou intellectuel.

- Une partie sera distribue aux associs (dividendes)

- Une partie sera garde chez lentreprise (Rserves)

La Fonction de Rpartition Chez Lentreprise

Bien et service

ETAT

Cotisation

Bien et Service

Impt

Organisation

sociaux

Prestation

Rglement

Rglement

Rglement

Subvention

Revenu du capital

Autres

entreprises

Salaires

Bien et services

Entreprise

B et S

rglement

Revenu du cap

Investissement

Investissement

Mnages

Rglement

Fourniture

Travail

II- Lapproche Systmique de lentreprise

A-Notion de systme

Exemple : un lyce

Schma introductif

Lyce

Elments

Organiques

Elments non

Organiques

Elves

Professeurs

Relation 1

Administration

Relation 2

Relation 3

But

Le Lyce est un Systme

Education et Formation des lves

Lyce = Systme

Exploitation

Questions :

Q : De quoi est compose une administration au sein du Lyce

R : Directeur, secrtaires, surveillants gnraux. ?

Q : Que reprsente ces lments en plus des lves et des professeurs ?

R : Ce sont des personnes, des individus.

Donc ce sont des lments concrets, on les appelle des lments

organiques

Q : Est ce que chacun de ces lments assume une fonction indpendamment

des autres ?

R : Non, ils entretiennent des relations particulires, chacune avec les autres

Donc, en plus des lments organiques, se dveloppent en parallle

dautres lments non organiques au sein du Lyce.

Q : Pourquoi les appellent -on ainsi ?

R : Car ils ne reprsentent pas des objets touchables ou palpables

Q : Quelle est la relation entre

A- Elves professeurs

B- Administration - Professeurs

C- Administration - Elves

R : Le professeur Elves (cours-formation )

Prof Adm -Relation administrative

( heures supplmentaires demande de matriel)

Adm Elves (Conseil de discipline- billet dentre )

Q : Quel est lobjectif que vise ces intervenants dans le cadre du rseau de

leurs relations ?

R : En tablissement ces relations, ils poursuivent un but commun : bonne

formation et ducation des lves

On envisage le lyce comme un systme

Q : comment peut on dfinir un systme ?

Trace crite

Le Lyce est une organisation compose :

- Dlments organiques : Administration, professeurs, lves

- Dlments non organiques : lensemble des relations entre les

individus, objectifs des individus

De ce fait, le lyce est une organisation structure (chacun a sa place et sa

fonction dans ltablissement) compose dlments (organiques et non

organiques) en relation entre eux , en vue datteindre un objet (duquer et

former des lves) . Cette organisation est appele galement un systme.

Le systme peut tre dfini comme un ensemble dlments en interaction,

distinct de son environnement, avec le quel, il peut tre en relation

Peut on appliquer valablement la notion du systme sur lentreprise ?

B-Le systme entreprise

Lentreprise abrite 2 types de composantes :

- des composantes structurales : Territoire dlimit, ressources

humaines, matriel, rseaux de communication

- des composantes fonctionnelles : Flux dnergie, dinformation.

Cest en transformant efficacement les flux (Ressources) que le

systme entreprise est capable datteindre les objectifs recherchs.

III : Les caractristiques du systme entreprise

Texte introductif :

Lentreprise ne se rsume pas aux fonctions qui rglent son activit, elle est aussi le

lieu des conflits, dopposition dans un ensemble de rapport sociaux ;

Cest en elle que se forment les grandes catgories de revenus , que seffectue la

division du travail en mme temps que ce crent les marchandises.

Lentreprise est un systme, cest dire une ralit complexe, en change constant

avec lextrieur et dote dune multitude de processus de dcision, de recherche et

transmission des informations . Elle est insparable du systme conomique et social

dans le quel elle sinsre.

J.BREMOND, HATIER

Source : TQG Tome 1 (Foucher)

Exploitation pdagogique

Exploitation

1- Peut-on considrer lentreprise comme systme ? pourquoi ?

2- Expliquer la phrase souligne

3- Quel est le risque que reprsente la permanence des conflits au sein de

lentreprise ?

Rponses

1- On peut considrer lentreprise comme systme dans la mesure o elle est

constitue d'un ensemble dlments (employeur, employs, cardes,) en

interaction dynamique (ordres, excution) la recherche dune finalit

(production, profit ).

2- Dans une entreprise, on remarque lexistence dun ensemble dorganes, chacun

a une fonction qui sont en relation dynamique. Cette relation entrane des

conflits et des diffrents entre ces organes.

3- La permanence des conflits veut dire la divergence des actions et des fonctions

que remplit chaque organe, ce qui nuit la ralisation des objectifs de

lentreprise.

On peut dire donc que lentreprise est une structure constitue dorganes

hirarchiss et spcialiss qui sont forte coordination. On dit que

lentreprise est un Systme organis

Question

Sachant que lentreprise est un carrefour de relations sociales dune part et une unit

conomique au sein dun environnement large, citer dautres fins de lentreprise.

Rponses

1- La cration des marchandises ou des richesses en gnral constitue le but de

chaque entreprise qui lui permet de dgager des profits.

2- Lentreprise peut avoir dautres finalits : la croissance, le prestige ,la

satisfaction du personnel, pouvoir de ngociation, intgration dans

lenvironnement

Cest ce quon peut qualifier lentreprise en tant que Systme-finalis

Tracer un schma qui rcapitule les finalits de lentreprise,

en distinguant les finalits personnelles et celles de toute linstitution

Questions relatives au schma

Q : Supposant que 2 personnes ont fond une entreprise . Quelle est la premire

finalis derrire cette cration ?

R : Chercher le profit

Q : Quel effet aura lintgration dautres actionnaires dans le capital de lentreprise

R : Prendre une part dans le profit, participer la prise de dcision

Q : Quel risque guette ces 2 fondateurs, en terme de position au sein de lentreprise ?

R : Risque de perte dindpendance et risque en scurit

Q : Pour faire face la concurrence, que doit assurer une entreprise ?

R : Elle doit dvelopper ses capacits de production et la qualit des ses produits

Donc quelle finalit demande de lentreprise en tant quinstitution

R : Survie, dveloppement.

F. conomique

Q : Que doit viser lentreprise pour attnuer les conflits ?

R : Elle doit viser lamlioration du climat social de lentreprise : Satisfaction du

personnel

F.Social

Question

1- Reprer les changes que ralise lentreprise avec son environnement ?

2- Lentreprise peut elle vivre en autarcie ?

Rponse

1- lentreprise change avec lextrieur de la matire et de linformation do

lentreprise est un systme ouvert qui reoit des variables de son environnement et y

rejette des dchets.

2- Aucune entreprise ne peut vivre en autarcie, car elle a besoin de son

environnement pour lacquisition de ses besoins en matires , quipement ,

informations, formation, travail et pour couler les excdents de sa production,

information

Rcapitulation :

Quelles sont les caractristiques de systme entreprise

10

Schma rcapitulatif

Traces crites :

En fonctionnant comme un systme, lentreprise prsente plusieurs

caractristiques :

A- Un systme organis

Etant donn que lentreprise constitue un systme complexe, le maintien de

son activit suppose la combinaison dun certain nombre de moyens

(humains, financiers, ressources naturelles, technologiques) toute fois, ces

moyens ne peuvent agir de manire efficace que sils sont disposs les uns

par rapport aux autres en fonctions et en services.

En effet , on distingue plusieurs sous-systme dans lentreprise :

- Sous-systme productif : dont la fonction principale est la production

des biens et services.

- sous systme commercial : il focalise lactivit sur la vente de la

production sur le march.

- Sous-systme administratif et financier : il assure la gestion de

lentreprise, de tenir sa comptabilit et den grer les moyens

financiers.

De mme ces sous-systme sont organiss au sein dune structure qui

assume la coordination du travail lintrieur de lentreprise afin

den garantir la prennit .

B-un systme finalis

Systme finalis

Finalits personnelles

- Fondateurs

- Dirigeants

Finalits de linstitution

F. conomiques survie

dveloppement

Pouvoir

Profit

F. sociales satisfaction du

Personnel

Prestige

Indpendance

F. socitales : intgration

dans lenvir. satisfaction

des besoins

Scurit

Croissance

Concrtises dans les objectifs par un centre de dcision

constituant lorgane de commande .

11

C- un systme ouvert

Lentreprise entre en relation permanente avec son environnement soit

conomique, technique, institutionnel, culturel. A ce titre , elle en reoit des

flux dentre (matires premires, crdit, nergie, subventions, travail ) en

contre partie, elle lui restitue, aprs traitement, des flux de sortie (produits et

services, des flux financiers comme les dpenses et les revenus, des flux

dinformations)

A partir de ce que nous avons expos , on peut dresser le schma suivant :

Approche systmatique

Lentreprise est un systme

Organis

Finalis

Les dcisions sont

prises par un groupe

dhommes organiss

et hirarchiss

Lentreprise poursuit

des buts prcis :

recherche du profit,

croissance

Ouvert

Lentreprise est en

relation avec son

environnement

conomique,

technique

Vous aimerez peut-être aussi

- Daniel COHEN Richesse Du Monde Pauvretés Des Nations PDFDocument18 pagesDaniel COHEN Richesse Du Monde Pauvretés Des Nations PDFHamza ZinbiPas encore d'évaluation

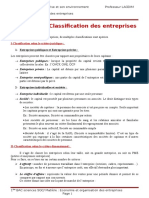

- Premiere Partie Chapitre 4 Classification Des EntreprisesDocument2 pagesPremiere Partie Chapitre 4 Classification Des Entreprisesanissafmohamed100% (7)

- Etude de Cas Rpms Beauvais 3 2021Document6 pagesEtude de Cas Rpms Beauvais 3 2021MARTINEZPas encore d'évaluation

- Approche Systemique Des RH PDFDocument3 pagesApproche Systemique Des RH PDFsidPas encore d'évaluation

- 0 Région, Régionalisation Et Développement Régional - Cas Du MarocDocument22 pages0 Région, Régionalisation Et Développement Régional - Cas Du MarocSimou El alamiPas encore d'évaluation

- Transparence MPDocument37 pagesTransparence MPbaharPas encore d'évaluation

- L' interaction entre les problèmes de gestion des ressources humaines et de santé et de sécurité au travail: Études de casD'EverandL' interaction entre les problèmes de gestion des ressources humaines et de santé et de sécurité au travail: Études de casPas encore d'évaluation

- L'entreprise full-RSE: De la prospective à la pratique, la vision des professionnelsD'EverandL'entreprise full-RSE: De la prospective à la pratique, la vision des professionnelsPas encore d'évaluation

- Economie de L EntrepriseDocument80 pagesEconomie de L EntrepriseDhm CfaPas encore d'évaluation

- Culture D'entreprenariat Et Gestions de Projets 20Document80 pagesCulture D'entreprenariat Et Gestions de Projets 20Khadija AbdelPas encore d'évaluation

- Les Théories Des Relations Humaines: A - Elton Mayo (1880-1949) : L'homme SocialDocument4 pagesLes Théories Des Relations Humaines: A - Elton Mayo (1880-1949) : L'homme SocialAbdel Motaleb AL-SaadyPas encore d'évaluation

- La Fonction de DirectionDocument15 pagesLa Fonction de Directionaz.youssef017Pas encore d'évaluation

- Partie 1 Chap 1 Les Différentes Approches de L'entrepriseDocument6 pagesPartie 1 Chap 1 Les Différentes Approches de L'entrepriseTrois-g L'ētēnēl ĪcōmprīsPas encore d'évaluation

- Axe 1 L'entreprise Et Son EnvironnementDocument15 pagesAxe 1 L'entreprise Et Son EnvironnementhamzzaaPas encore d'évaluation

- Resumé Management - PDF PDFDocument7 pagesResumé Management - PDF PDFel khaiat mohamed aminePas encore d'évaluation

- Économie D - Entreprise Cours EnsaDocument12 pagesÉconomie D - Entreprise Cours Ensahoussam_atif0% (1)

- Quiz - Quel Est Votre Profil D'entrepreneurDocument2 pagesQuiz - Quel Est Votre Profil D'entrepreneurJoséBové100% (1)

- 6 La Culture de L'ese Et Son IdentitéžDocument6 pages6 La Culture de L'ese Et Son IdentitéžFati BelouastaniPas encore d'évaluation

- 1 MANAGEMENT Fondamental S2 SUPPORT DE COURS 2023 2024 - 240312 - 173211Document58 pages1 MANAGEMENT Fondamental S2 SUPPORT DE COURS 2023 2024 - 240312 - 173211imanejafraneworkPas encore d'évaluation

- Etude de Cas SOMACDocument7 pagesEtude de Cas SOMACapi-3699336100% (1)

- Comportement Organisationnel Part 1Document80 pagesComportement Organisationnel Part 1harena ZOARITSIHOARANAPas encore d'évaluation

- Support TDO p1Document11 pagesSupport TDO p1A-Zeus A-ZeusPas encore d'évaluation

- GRH Chap 2 CoursDocument14 pagesGRH Chap 2 Coursamidou diarraPas encore d'évaluation

- L'environnement de L'entrepriseDocument17 pagesL'environnement de L'entrepriseMelliti ArabellaPas encore d'évaluation

- Management de L Entreprise 1a f1Document92 pagesManagement de L Entreprise 1a f1Antoine Caboche100% (1)

- Cours #06 La Segmentation Stratégique Et Les Outils de Gestion Du Portefeuille (Partie 1)Document8 pagesCours #06 La Segmentation Stratégique Et Les Outils de Gestion Du Portefeuille (Partie 1)Aya BelhadjPas encore d'évaluation

- Cours Marketing Base 2016 Partie 3 (S3 Dr. Hind Maleainie)Document13 pagesCours Marketing Base 2016 Partie 3 (S3 Dr. Hind Maleainie)Fsjes Guelmim100% (1)

- IntrapreneuriatDocument33 pagesIntrapreneuriatDavid Kassem100% (1)

- Cour ManagementDocument54 pagesCour ManagementIssam BPas encore d'évaluation

- PESTEL de AppleDocument2 pagesPESTEL de AppleMeryemPas encore d'évaluation

- Marketing InternationalDocument104 pagesMarketing InternationalEL Mostafa Rahhawi100% (1)

- Cours Management Pr. Slamti S2Document78 pagesCours Management Pr. Slamti S2dizetroxell_86573791100% (1)

- Manuel Management StratégiqueDocument37 pagesManuel Management StratégiqueElmihdi AG Moctar AnsaryPas encore d'évaluation

- Définitions Et GénéralitésDocument64 pagesDéfinitions Et GénéralitésHachette Maped100% (1)

- Intro Management G ENCG S2Document26 pagesIntro Management G ENCG S2Rany ASPas encore d'évaluation

- L - Absentéime Au TravailDocument176 pagesL - Absentéime Au TravailSaïda YoussefPas encore d'évaluation

- Expose Planification Des Ressources Humaines - Groupe - 2Document10 pagesExpose Planification Des Ressources Humaines - Groupe - 2tchoffochamplainPas encore d'évaluation

- Elements Administratifs Du BP PDFDocument98 pagesElements Administratifs Du BP PDFSergePas encore d'évaluation

- La Dpo ExposeDocument28 pagesLa Dpo Exposebourasiste100% (1)

- Chapitre 5 Envi de L'entrepriseDocument3 pagesChapitre 5 Envi de L'entrepriseEddarouchi Mounia100% (1)

- Cours Management Des EntreprisesDocument4 pagesCours Management Des EntreprisesRayane RaynouPas encore d'évaluation

- Sirh Emsc M2CS Youness GherabiDocument41 pagesSirh Emsc M2CS Youness GherabiOmar KaisPas encore d'évaluation

- CoursDocument6 pagesCoursSOFIANE OULEFKIPas encore d'évaluation

- Syllabus Gouvernance D'entrepriseDocument3 pagesSyllabus Gouvernance D'entreprisem.hamidiPas encore d'évaluation

- Mon ExposeDocument9 pagesMon ExposefadbreezPas encore d'évaluation

- Chapitre 4 Les Strategies BusinessDocument71 pagesChapitre 4 Les Strategies BusinessAwa Fleur YattaraPas encore d'évaluation

- Management Des Org 1ere SGDocument32 pagesManagement Des Org 1ere SGgilles_evrard100% (1)

- Management IntergénérationnelDocument8 pagesManagement IntergénérationnelWIAME BENJEDDIPas encore d'évaluation

- Cas Ndar-Set PDFDocument3 pagesCas Ndar-Set PDFMAMOUDOU0% (1)

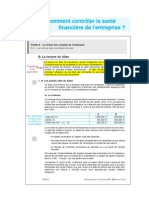

- Sante Financiere EntrepriseDocument4 pagesSante Financiere EntreprisewalhaPas encore d'évaluation

- Cours Comportement OrganisationnelDocument25 pagesCours Comportement OrganisationnelLoic isaac Same100% (1)

- Les Grandes Fonctions de L'entreprise PPT (Enregistrement Automatique)Document141 pagesLes Grandes Fonctions de L'entreprise PPT (Enregistrement Automatique)raisa.tchifabePas encore d'évaluation

- ABC Cours AppalicationDocument14 pagesABC Cours AppalicationTaha Hejjaj100% (1)

- L'Entrepreneuriat - CopieDocument4 pagesL'Entrepreneuriat - CopieSou HìLaPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 Processus Du ManagementDocument23 pagesChapitre 2 Processus Du ManagementAsma Bouzgarrou BahraouiPas encore d'évaluation

- Les Pratiques de La Comptabilité VerteDocument16 pagesLes Pratiques de La Comptabilité VertecjaPas encore d'évaluation

- Guide Bonne Gouvernance en GRHDocument18 pagesGuide Bonne Gouvernance en GRHMohamed Ali BourigaPas encore d'évaluation

- Résumé Stratégies, Alliances Et Partenariats: Unité de Formation: Management StratégiqueDocument28 pagesRésumé Stratégies, Alliances Et Partenariats: Unité de Formation: Management StratégiqueOmar NabilPas encore d'évaluation

- La Valeur Dans L'entrepriseDocument16 pagesLa Valeur Dans L'entreprisehiba ELMARIOULPas encore d'évaluation

- De L'entrepreneur Et de L'entrepreneuriatDocument15 pagesDe L'entrepreneur Et de L'entrepreneuriatNour Eddine MaloukiPas encore d'évaluation

- Environnement de L EntrepriseDocument10 pagesEnvironnement de L EntrepriseanissafmohamedPas encore d'évaluation

- Sujet Examen National 2011 EGSDocument6 pagesSujet Examen National 2011 EGSanissafmohamedPas encore d'évaluation

- Premiere Partie Chapitre 3 Lentreprise Cellule HumaineDocument2 pagesPremiere Partie Chapitre 3 Lentreprise Cellule Humaineanissafmohamed100% (3)

- Etudes de CasDocument2 pagesEtudes de CasanissafmohamedPas encore d'évaluation

- Les Agents ÉconomiquesDocument13 pagesLes Agents Économiquesanissafmohamed100% (1)

- Corrige - Flexibilite Et Chomage - GilardiDocument4 pagesCorrige - Flexibilite Et Chomage - Gilardidodaho ezechielPas encore d'évaluation

- BARTSITS PONOMARENKO BYSTRYAKOV CURBATOV VIDAL Et All La Russie Et La France Dans L'espace Mondial de L'ensegnement SuperieurDocument209 pagesBARTSITS PONOMARENKO BYSTRYAKOV CURBATOV VIDAL Et All La Russie Et La France Dans L'espace Mondial de L'ensegnement SuperieurAll KPas encore d'évaluation

- Partie N°1: La CroissanceDocument3 pagesPartie N°1: La CroissanceBOUANANE MohamedPas encore d'évaluation

- Exposé Couts de TransportsDocument3 pagesExposé Couts de TransportsHamey CISSEPas encore d'évaluation

- Cours1 Gestion Portefeuille - POLITIQUE de PLACEMENTDocument19 pagesCours1 Gestion Portefeuille - POLITIQUE de PLACEMENTMark MarkPas encore d'évaluation

- Questions e - CoDocument10 pagesQuestions e - Comalone GobinaPas encore d'évaluation

- Chapitre 1Document17 pagesChapitre 1吳卓霖Pas encore d'évaluation

- IncubateurDocument96 pagesIncubateurSaâdNamiriPas encore d'évaluation

- SES Fiches de RévisionDocument35 pagesSES Fiches de RévisionFl3zerPas encore d'évaluation

- Régimes de Change Et Performance ÉconomiqueDocument368 pagesRégimes de Change Et Performance ÉconomiqueosefresistancePas encore d'évaluation

- Rapport Final Filière VolailleDocument90 pagesRapport Final Filière VolailleMaurice Coulibaly100% (1)

- Med 132 0029Document11 pagesMed 132 0029Simbé ElankourPas encore d'évaluation

- SES Terminale - Livre Élève - Ed. 2020Document416 pagesSES Terminale - Livre Élève - Ed. 2020Yani ChaouchiPas encore d'évaluation

- Revue N°16.1990Document120 pagesRevue N°16.1990Vida la VidaPas encore d'évaluation

- Proposition de La Correction Du Dev N°1 HFE L1 2018-2019Document4 pagesProposition de La Correction Du Dev N°1 HFE L1 2018-2019Patrick EYA'A NKO'OPas encore d'évaluation

- Education, Pauvreté Et Développement Rural Au MarocDocument14 pagesEducation, Pauvreté Et Développement Rural Au MarocKhalil WakilPas encore d'évaluation

- Sloma PfeDocument52 pagesSloma PfeChaabeni SalemPas encore d'évaluation

- Eaux Du CamerounDocument86 pagesEaux Du CamerounPatrick EbaPas encore d'évaluation

- Concepts Et Methodes Pour Des Diagnostics Nationaux Et Territoriaux Des Systemes Alimentaires - cb8603frDocument70 pagesConcepts Et Methodes Pour Des Diagnostics Nationaux Et Territoriaux Des Systemes Alimentaires - cb8603frdasylvaPas encore d'évaluation

- La Gouvernance Multidimensionnelle Et La Reconfiguration Entre Les Etats Et Les Mouvements Citoyens en Afrique de L'ouest Et Du CentreDocument17 pagesLa Gouvernance Multidimensionnelle Et La Reconfiguration Entre Les Etats Et Les Mouvements Citoyens en Afrique de L'ouest Et Du CentreMansour ManéPas encore d'évaluation

- CROISE Clément 11-03 CorrigéDocument5 pagesCROISE Clément 11-03 CorrigéDark PhoenixPas encore d'évaluation

- Cours Management Intgr Eau PDFDocument53 pagesCours Management Intgr Eau PDFfaouziPas encore d'évaluation

- TFC BatitoaDocument5 pagesTFC BatitoaJairis MaestroPas encore d'évaluation

- MondialisationDocument2 pagesMondialisationyouyouPas encore d'évaluation

- Les Premiers Moment ComptentDocument92 pagesLes Premiers Moment ComptentUNICEFGuineaPas encore d'évaluation

- Analyse Comparative Androy Et Mikea RakotovaoDocument55 pagesAnalyse Comparative Androy Et Mikea RakotovaoradoniainaPas encore d'évaluation

- Structures Familiales Et Stratégies Matrimoniales Au MarocDocument37 pagesStructures Familiales Et Stratégies Matrimoniales Au MarocAbdellatifLfarakh100% (1)