Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

TP N° 2 - La Masse Moléculaire

Transféré par

NabilDouadiTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

TP N° 2 - La Masse Moléculaire

Transféré par

NabilDouadiDroits d'auteur :

Formats disponibles

/

TP CHIMIE

La masse molculaire

TP Chimie n 2

Dtermination de la masse molculaire

Page - 2 -

Introduction :

Gaz, tat de la matire dans lequel les molcules, peu lies, sont animes de

mouvements dsordonns (agitation thermique) ; fluide indfiniment expansible. La

plupart des composs sont l'tat gazeux haute temprature ou basse pression, puis

lorsqu'on abaisse la temprature et / ou augmente la pression, ils passent l'tat

liquide, puis solide. Ce changement d'tat est rversible. La temprature de transition

entre deux tats est fixe et caractrise un corps pur donn. Dans les conditions

normales de pression et de temprature (P = 1 atm, t = 0 C) la plupart des gaz

peuvent, en premire approximation tre considrs comme parfaits.

But de travail

Lobjectif de travail consiste dterminer la masse molaire des

substances volatiles et corps gazeux en tenant compte tous les

facteurs agissants sur lexprience.

Partie thorique

I. Lois des gaz parfaits

Le comportement des gaz parfaits est rgi par trois lois interdpendantes : la loi de

Boyle Mariotte, la loi de Gay-Lussac et la loi de Charles.

1. Loi de Boyle - Mariotte :

Boyle, sir Robert (1627-1691) : Scientifique anglais dorigine irlandaise, lun des

premiers adeptes de la mthode scientifique et lun des fondateurs de la chimie

moderne. N Lismore (Irlande), Boyle fait ses tudes Genve. Il stablit en

Angleterre et se consacre la recherche scientifique. Boyle croit en la ncessit dune

observation objective et dexprimentations vrifiables en laboratoire. Pour cette

raison, il est considr comme lun des fondateurs de la mthode scientifique

moderne. Il est galement lun des membres fondateurs de la Royal Society. Il tablit

la relation liant la pression et le volume dun gaz, relation qui sera retrouve

indpendamment par le savant franais Edme Mariotte. Cette loi nonce qu

temprature constante, le produit du volume dun gaz par sa pression demeure

constant.

A Temprature constante, le volume V dun gaz est inversement proportionnel sa

pression P. Soit :

P.V = Constante ................................... (1)

TP Chimie n 2

Dtermination de la masse molculaire

Page - 3 -

2. Loi de Gay-Lussac :

Gay-Lussac, Louis Joseph (1778-1850) : Chimiste et physicien franais, connu pour

ses tudes sur les proprits des gaz. N Saint-Lonard-de-Noblat, Louis Joseph

Gay-Lussac fit ses tudes l'cole polytechnique, o il devint professeur de 1809

1839. En 1802, il dcouvrit la loi de dilatation des gaz et, quelques annes plus tard,

les lois volumtriques qui portent aujourd'hui son nom. Ces dernires stipulent que

les gaz se mlangent entre eux selon des rapports volumtriques simples. En 1804, il

entreprit deux ascensions en ballon afin d'tudier les variations du magntisme

terrestre et la composition de l'air diffrentes altitudes. Il tablit les lois rgissant la

dilatation des gaz. En 1805, aprs des expriences ralises avec Alexandre de

Humboldt, il noncera les lois volumtriques des combinaisons gazeuses (lois qui

portent aujourdhui son nom).

A Pression constante, le volume V dun gaz est proportionnel sa temprature

absolue T. Soit :

V/T = Constante ................................... (2)

3. Loi de Charles :

Charles, Jacques Alexandre Csar (1746-1823), physicien franais. Professeur de

physique la Sorbonne, Charles contribue populariser les travaux de Franklin et des

frres Montgolfier sur les arostats. Pour gonfler ces derniers, il imagine en 1783 de

remplacer lair chaud par lhydrogne. Avec les frres Robert, il construit alors

plusieurs ballons hydrogne. Cest dans lun de ces arostats quil effectue la

premire ascension, le 1er dcembre 1783, atteignant laltitude de 3 000 m. Intress

par ses dcouvertes, Louis XVI accueille Charles en installant son cabinet de

physique au Louvre. En 1795, Charles entre lAcadmie des sciences. Trois ans

plus tard, ses recherches sur les gaz lui permettent danticiper la loi de Gay-Lussac,

en nonant la loi dite de Charles : volume constant, le rapport de la pression dun

gaz sa temprature ne dpend pas de la pression initiale, de la temprature ou de la

nature du gaz.

A Volume constant, la pression P dun gaz est proportionnelle sa temprature

absolue T. Soit :

P/T = Constante ................................... (3)

A partir de ces trois quations on dduit lquation dtat (lois des gaz parfaits)

suivante :

P.V = n.R. T................................... (*)

Sachant que :

P : Pression.

V : Volume.

n : Nombre de moules.

R : Constante de gaz parfaits.

T : Temprature thermodynamique en K. (T = t + 273,15 K).

TP Chimie n 2

Dtermination de la masse molculaire

Page - 4 -

Remarque :

La valeur de R dpend des units de P et V.

Tableau 1 : les valeurs de la constante des gaz parfaits R en fonction de la pression et

le volume.

Unit de pression

Unit du volume

N/m

N/m

N/m

atm

atm

mmHg

mmHg

m

3

m

3

m

l

3

cm (ml)

l

3

cm (ml)

3

cm (ml)

Constante des gaz parfaits

8315

8,315

1,987

0,08206

82,06

62,36

4

6, 236.10

7

8,315.10

-1

-1

J. K .mol

-1

-1

kJ. K .mol

-1

-1

cal. K .mol

-1

-1

l.atm. K .mol

3

-1

-1

cm .atm. K .mol

-1

-1

l.mmHg. K .mol

3

-1

-1

cm .mmHg. K .mol

-1

-1

ergs. K .mol

II. Lois de la masse molaire

Cest la masse correspondante une mole de la matire. Mole, unit de base du

Systme international d'units, dfinie comme la quantit de matire d'un systme

contenant autant de particules lmentaires (atomes, molcules, ions, lectrons ou

autres particules) que 0,012 kg (12 g) de carbone 12. Ce nombre, qui vaut

23

approximativement 6,0225 10 , est appel nombre d'Avogadro. La mole, de

symbole mol, est l'unit de quantit de matire. La valeur du nombre dAvogadro n'a

t dtermine quau dbut du XXe sicle, lorsque la notion de mole a t tendue

tous les produits chimiques, quel que soit leur tat (gaz, liquide ou solide).

Le physicien et chimiste italien Amedeo Avogadro Di Quaregna e Ceretto, comte

(1776-1856), met lhypothse (devenue la loi dAvogadro) selon laquelle des

volumes gaux de gaz diffrents (pris la mme temprature et la mme pression)

renferment un mme nombre de molcules.

La relation entre la masse molaire et la masse dun corps est comme la suite :

M= m

Sachant que :

................................... (**)

M : Masse molaire de la substance analyse.

m : Masse de la substance analyse en g.

n : Nombre de moules de la substance analyse en mol.

De (*) et (**) on dduit la relation de la masse molaire avec les paramtres dtat.

. R. T

M= m

P.V

TP Chimie n 2

Dtermination de la masse molculaire

Page - 5 -

Partie exprimentale

re

manipulation : mthode de Mayer (fig. 1)

On pse une ampoule vide (m1 en g), dans la quelle on introduirai le liquide tudier

et qui sera cele par la cuite de ses extrmits en utilisant une flamme, puis on la pse

telle quelle est remplie (m2 en g). Do la masse de liquide introduit : m = m2 - m1

On pose lampoule remplit avec le liquide dans un crochet muni dune manette.

On chauffe le ballon (phnomne de la dilatation) pour le vider de lair en plongeant

Conduite de raccordement dans un Cristallisoir eau. Larrt de lvacuation des

bulles dair dan le Cristallisoir implique quil y a un quilibre thermique dans

lappareil. On met la conduite prcdente sous lprouvette remplie deau et on casse

lampoule avec la manette. Le chauffage provoque la vaporisation de liquide et se

dplace de mme volume dair dans lprouvette.

Fig. 1 : Lappareil de Mayer.

1- Ampoule pleine de masse m2.

2- Manette.

3- Ballon fond rond.

4- Chauffe ballon.

5- Prise de courant.

6- Conduite de raccordement.

7- Support.

8- Cristallisoir.

9- Eprouvette gradue.

10- Pince de fixation.

11- Statif.

12- Substance tudier.

11

6

12

10

9

2

4

8

7

5

Fig. 2

d

h

On mesure h, d en (cm) et H en (mm) ainsi la

P

temprature t (C) pour calculer le volume de vapeur de

H

P

2

.

d

.h ,

substance tudier. V =

4

La temprature thermodynamique T = t + 273,15 et la

pression par le principe de lhydrostatique

Pair = P P

H , o Pair est la pression dans le systme, Pa est la pression

a

H O 13,6

2

atmosphrique (Pa = 760 mmHg). P

est la pression de vapeur sature de leau

H O

atm

atm

(donne en fonction de la temprature dans le graphe 1).

Nous avons effectu les mesure et on calcul la masse molaire comme suivant :

Le volume V :

D = 3,6cm

.(3.6)2

3

V=

.2,1

V = 21,37 cm

H = 9 cm

4

TP Chimie n 2

Dtermination de la masse molculaire

Page - 6 -

Graphe 1 : La pression de saturation deau en fonction de la temprature

Pression (mmHg)

164

144

124

104

84

64

44

24

4

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Temprature (C)

La temprature thermodynamique T :

t = 19 C; T = 19 + 273,15 K

T = 292,15 K

La pression pair : Daprs le graphe 1

PH

= 16 ,48 mmHg

Pa = 760 mmHg

Pair = 760 16,48 - 90

13,6

Pair = 736,90 mmHg

H = 90 mm

La constante R : Daprs le tableau 1 ; R = 6,236.10

La masse m :

m1 = 0,23 g et m2 = 0,39 g

m = 0,39 0,23

m = 0,16 g

Do la masse molaire de la substance volatile est :

0,16 6,236.10 4

M = 292.15

742,85 21.37

M = 183,62 g/mol

Calcul des erreurs absolue :

eabs = Mexp Mth . Sachant que : Mth masse molaire thorique de CCl 4 = 154 g/mol

eabs = 183,62

154

TP Chimie n 2

eabs = 29,62 g/mol

Dtermination de la masse molculaire

Page - 7 -

Calcul des erreurs relative :

e

29,62

erel = abs 100

100

erel =

Mth

154

erel = 19,23 %

Remarque :

Lerreur a t provoque cause de lchappement de liquide par

lampoule avant de procder casser cette dernire (une mauvaise

prparation de lampoule).

me

manipulation : mthode de Kipp (fig. 3)

On mesure pralablement le volume (V) du ballon laide de leau, on pse le ballon

vide (m1) -Fig. 3-. laide dun raccord de liaison, on relie le ballon vid

lappareil de Kipp -Fig.4-, on fait couler dans ce dernier du HCl (liquide) sur des

morceaux de marbre (CaCO3), cette opration provoque une raction chimique :

CaCO3 + 2.HCl

CaCl2 + CO2 + H2O

Fig. 3

Le gaz qui se forme (CO2) passe par un flacon laveur contient

de leau distille et un autre contient du H2SO4. Le gaz pntre

dans le ballon et sera pig laide dun robinet. On pse pour

la deuxime fois le ballon rempli de gaz (m2) Fig. 3-, do la

masse du CO2 introduit dans le ballon m = m2 - m1.

9

10

Fig. 4 : Lappareil de Kipp.

1- HCl. concentr.

2- CaCO3 ou morceaux de marbre.

3- Flacon laveur contenant de leau distille.

4- Flacon laveur contenant de H2SO4.

5- Ballon de prise dessai.

6- Raccord de liaison.

7- Robinet de fermeture.

8- Bouchon.

9- Ballon vide de masse m1.

10- Ballon contenant le gaz de masse m2.

7

8

2

3

Le tableau suivant indique les rsultats de lexprience pour trois essais de mesure.

Tableau 2 :

Paramtres

Essai 1

Essai 2

Essai 3

m1

(g)

m2

(g)

m

(g)

V

(l)

T (K)

P

R

(atm) (l.atm/K.mol)

M

(g/mol)

1,40

3,15

1,75

298,15

0,08206

42,82

1,42

3,22

1,8

298,15

0,08206

44,04

1,39

3,22

1,83

298,15

0,08206

44,77

La masse molaire exprimentale :

Mexp =

M + M +M

1

Mexp =

42,82+ 44,04+ 44,77

3

Mexp = 43,88g/mol

Calcul des erreurs absolue :

eabs = Mexp Mth . Sachant que : Mth masse molaire thorique de CO2 gale 44 g/mol

eabs = 43.,88 44

eabs = 0,12 g/mol

Calcul des erreurs relative :

erel =

abs

Mth

100

erel =

0,12

100

44

erel = 0,27 %

Remarque :

On peut dire que lerreur peut tre due une mauvaise isolation

mais cest ngligeable par rapport la premire manipulation.

Conclusion :

Lappareil de Mayer destine pour dterminer la masse molaire des liquides

facilement vaporisables (qui se vaporisent dans des tempratures basses et pressions

proches celles de latmosphre), tendu que lappareil de Kipp est pour rle de

dterminer la masse molaire pour les corps gazeux.

Ces deux appareils sont utiliss que dans les laboratoires. Mais concernant le

domaine de la chimie industrielle ou la physique nuclaire, o il existe des appareils

plus compliqus mais plus efficaces.

Vous retrouvez Des cours, TD, TP, exercices+corrigs, sujets

examens sur:

TP Chimie n 2

Dtermination de la masse molculaire

Page - 9 -

Vous aimerez peut-être aussi

- Applications de la spectrophotomérie en phytochimie: sciencesD'EverandApplications de la spectrophotomérie en phytochimie: sciencesPas encore d'évaluation

- TP N° 2 (La Masse Moléculaire)Document7 pagesTP N° 2 (La Masse Moléculaire)Imene ImiPas encore d'évaluation

- 2ème Devoir Du 1er Semestre PCT 3ème 2018-2019 Ceg AlbarikaDocument2 pages2ème Devoir Du 1er Semestre PCT 3ème 2018-2019 Ceg AlbarikaOladé Ange Sèïvè LokoPas encore d'évaluation

- Les Transformations PhysiquesDocument6 pagesLes Transformations Physiquesbcmdata bcmdata100% (1)

- TSP1SP3Ch14T17-correction TP15 CalorimetrieDocument2 pagesTSP1SP3Ch14T17-correction TP15 CalorimetrieFat Ben100% (1)

- 12 Thermochimie2 Td-EnonceDocument5 pages12 Thermochimie2 Td-Enoncecours importantPas encore d'évaluation

- TS TP Physique 13 Lois de Newton EleveDocument2 pagesTS TP Physique 13 Lois de Newton EleveMaryam Yamm100% (1)

- Examen ChimieDocument9 pagesExamen ChimieRosa Hyo Sonn100% (1)

- TP9 Spe MousseDocument3 pagesTP9 Spe Mousseالغزيزال الحسن EL GHZIZAL HassanePas encore d'évaluation

- Chapitre 4 Diagrammes Equilibre BinaireDocument15 pagesChapitre 4 Diagrammes Equilibre BinaireOumeyma HamlauiPas encore d'évaluation

- Determination de La Masse Molaire 11èmeDocument15 pagesDetermination de La Masse Molaire 11èmeOumar Traoré100% (2)

- Biophysique Des Solutions 2023Document26 pagesBiophysique Des Solutions 2023zaki taleb100% (1)

- Série 2 Chimie 1 Avec CorrigéDocument11 pagesSérie 2 Chimie 1 Avec CorrigésamiaPas encore d'évaluation

- Cours Chimie 3eDocument16 pagesCours Chimie 3eYazine ZeidPas encore d'évaluation

- Chapitre 14 Diagramme e PHDocument9 pagesChapitre 14 Diagramme e PHAbdelhakim BailalPas encore d'évaluation

- Mecanique Des Fluides - Intro - 2021-22Document10 pagesMecanique Des Fluides - Intro - 2021-22Donald NjatchabouPas encore d'évaluation

- TD CalorimetrieDocument2 pagesTD CalorimetrieAssanePas encore d'évaluation

- Constantes Cryoscopiques de Quelques SolvantsDocument7 pagesConstantes Cryoscopiques de Quelques SolvantsKhalil OukebdanePas encore d'évaluation

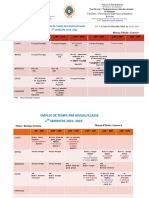

- EMPLOI DU TEMPS Par Classe 1er Semestre 2021 2022Document24 pagesEMPLOI DU TEMPS Par Classe 1er Semestre 2021 2022Cromwell Geordy100% (1)

- Lois PhysiquesDocument1 pageLois PhysiquesMartin SossouPas encore d'évaluation

- CEPE Rouge Examen N°9Document2 pagesCEPE Rouge Examen N°9JOJO pipo100% (1)

- 2nd-LS PhysiqueDocument50 pages2nd-LS PhysiqueJean daniel NoyombinaPas encore d'évaluation

- Prparation Test TP 2018 PDFDocument13 pagesPrparation Test TP 2018 PDFDj'aaFer WafoPas encore d'évaluation

- TD Thermo StatDocument5 pagesTD Thermo StatAdama KouraogoPas encore d'évaluation

- TD Nº3Document26 pagesTD Nº3Œū Ssa MēPas encore d'évaluation

- Bac Blanc 2 ts2 1Document5 pagesBac Blanc 2 ts2 1Amadou Makhtar SeckPas encore d'évaluation

- TD Méthodes InstrumentalesDocument45 pagesTD Méthodes InstrumentalesLatifaPas encore d'évaluation

- Texte Chimie (LLA)Document1 pageTexte Chimie (LLA)claro legerPas encore d'évaluation

- Sciences Physiques Fiche D'examenDocument11 pagesSciences Physiques Fiche D'examenDavid KientegaPas encore d'évaluation

- Mole Et Grandeurs MolairesDocument10 pagesMole Et Grandeurs MolairesMor DiawPas encore d'évaluation

- Chimie CinetiqueDocument33 pagesChimie CinetiqueomraamPas encore d'évaluation

- 2003 Afrique Spe Correction Synthese ParacetamolDocument2 pages2003 Afrique Spe Correction Synthese ParacetamolMalika AkesbiPas encore d'évaluation

- Compte Rendu de LaDocument10 pagesCompte Rendu de LaABDELALI SASSIOUI100% (1)

- Site: Http://guy - Chaumeton.pagesperso-Orange - fr/ts06phc - HTM Exercice 4Document2 pagesSite: Http://guy - Chaumeton.pagesperso-Orange - fr/ts06phc - HTM Exercice 4Anonymous 18Qu0xu5bPas encore d'évaluation

- Thermochimie TDDocument26 pagesThermochimie TDAmady DiengPas encore d'évaluation

- Chapitre 6 Etudes Cas H2SO4 21 22Document17 pagesChapitre 6 Etudes Cas H2SO4 21 22Wiame NaimPas encore d'évaluation

- Sujet Et Corrigé de L'épreuve Finale Du Module Equations D'évolution Semestre 3 Master EDP 1819Document6 pagesSujet Et Corrigé de L'épreuve Finale Du Module Equations D'évolution Semestre 3 Master EDP 1819Amel Benayadi100% (1)

- Bac Blanc PMK 2022 2Document13 pagesBac Blanc PMK 2022 2Kennety Zoung100% (1)

- 00.Qcm Structure de La MatiereDocument48 pages00.Qcm Structure de La MatiereYassine KootPas encore d'évaluation

- Devoir Survielliée N°1 - S1 - Version 2Document2 pagesDevoir Survielliée N°1 - S1 - Version 2Mouhibi AbdellahPas encore d'évaluation

- Cours Geologie Generale 1Document24 pagesCours Geologie Generale 1Fousseyni CissePas encore d'évaluation

- Chap 11 CDocument4 pagesChap 11 CStachis Madiamba100% (1)

- M1 CP Examen 2021 SolutionDocument3 pagesM1 CP Examen 2021 Solutionsafia taibaouiPas encore d'évaluation

- TP1CHIMIEDocument4 pagesTP1CHIMIEKhalid ChrisPas encore d'évaluation

- Fax Maths 3-Ième TOM302Document99 pagesFax Maths 3-Ième TOM302mariehermerancePas encore d'évaluation

- Chapitre IV-Le Second Principe de La Thermodynamique PDFDocument13 pagesChapitre IV-Le Second Principe de La Thermodynamique PDFInes MazgarPas encore d'évaluation

- Série5 Liqvap 2022 PC2Document4 pagesSérie5 Liqvap 2022 PC2Aymen GharbiPas encore d'évaluation

- Bac S 2018 Physique Chimie Obligatoire CorrigeDocument8 pagesBac S 2018 Physique Chimie Obligatoire CorrigeLETUDIANT100% (1)

- 4-Mécanique Des Fluides Et Mathématiques Faciles - Excercice Poussé DarchimèdeDocument6 pages4-Mécanique Des Fluides Et Mathématiques Faciles - Excercice Poussé DarchimèdeYoucef MiPas encore d'évaluation

- Examen 1 Corrigé Opération Unitaire 1Document3 pagesExamen 1 Corrigé Opération Unitaire 1hamzarodayna31Pas encore d'évaluation

- 1ère S Règle Du Produit Maximal de Deux NombresDocument5 pages1ère S Règle Du Produit Maximal de Deux NombresandoPas encore d'évaluation

- CH 3t PDFDocument256 pagesCH 3t PDFTAENGOO LOVERPas encore d'évaluation

- Vibration Et Ondes CoursDocument124 pagesVibration Et Ondes CoursYassine Rékard100% (1)

- Exercices Oxydo Reduction Bep IndustrielDocument2 pagesExercices Oxydo Reduction Bep IndustrielHanane BouadiPas encore d'évaluation

- StereochimieDocument7 pagesStereochimieOumar TraoréPas encore d'évaluation

- Suite Arithmetique ExerciceDocument4 pagesSuite Arithmetique ExerciceLionnel LeoPas encore d'évaluation

- td28 th7 cm7Document2 pagestd28 th7 cm7Nawel KrumpfPas encore d'évaluation

- Thermodynamique II TD 08Document6 pagesThermodynamique II TD 08ayoub dahbiPas encore d'évaluation

- TP06 - Google DocsDocument3 pagesTP06 - Google DocsNabilDouadiPas encore d'évaluation

- Résultats Et DiscussionDocument6 pagesRésultats Et DiscussionNabilDouadiPas encore d'évaluation

- Fiche Technique Dilution2Document1 pageFiche Technique Dilution2NabilDouadiPas encore d'évaluation

- Ssssss SssssssssDocument145 pagesSsssss SssssssssNabilDouadiPas encore d'évaluation

- ObjectifDocument9 pagesObjectifNabilDouadiPas encore d'évaluation

- Liste DesabréviationsDocument80 pagesListe DesabréviationsNabilDouadiPas encore d'évaluation

- Liste DesabréviationsDocument80 pagesListe DesabréviationsNabilDouadiPas encore d'évaluation

- TP Chromatographie Du Sirop de MentheDocument9 pagesTP Chromatographie Du Sirop de MentheNabilDouadi100% (3)

- Page de GardeDocument1 pagePage de GardeNabilDouadiPas encore d'évaluation

- tp4 ColorantsDocument9 pagestp4 ColorantsNabilDouadiPas encore d'évaluation

- La Nutrition BactérienneDocument6 pagesLa Nutrition BactérienneNabilDouadiPas encore d'évaluation

- Colon NeDocument2 pagesColon NeNabilDouadiPas encore d'évaluation

- TP CPG15Document15 pagesTP CPG15ismail bd100% (17)

- Analyse de La Farine Et Produits de BleDocument14 pagesAnalyse de La Farine Et Produits de BleMidouri Djaffer75% (8)

- Définition de La MicrobiologieDocument2 pagesDéfinition de La MicrobiologieNabilDouadiPas encore d'évaluation

- Sécurité AlimentaireDocument2 pagesSécurité AlimentaireNabilDouadiPas encore d'évaluation

- Cours 3 La Capsule Et Le FlagelleDocument39 pagesCours 3 La Capsule Et Le FlagelleNabilDouadiPas encore d'évaluation

- Analyse Microbiologique Des AlimentsDocument8 pagesAnalyse Microbiologique Des AlimentsNabilDouadi100% (1)

- EcologieDocument31 pagesEcologieNabilDouadiPas encore d'évaluation

- Fiche Technique ThéoriqueDocument3 pagesFiche Technique ThéoriqueNabilDouadiPas encore d'évaluation

- TP Clou de GirofleDocument3 pagesTP Clou de GirofleNabilDouadiPas encore d'évaluation

- Turbines À Vapeur Et Centrales Thermiques À Flamme: Cycle de RankineDocument6 pagesTurbines À Vapeur Et Centrales Thermiques À Flamme: Cycle de RankineHamza SassiouiPas encore d'évaluation

- Ondes Progressives Et Ondes StationnairesDocument8 pagesOndes Progressives Et Ondes StationnairesBrahamChaoucheFethallahYacinePas encore d'évaluation

- EXDilatationDocument3 pagesEXDilatationmulungula isalimyaPas encore d'évaluation

- Lecon - Physique Pour L'agregation Externe - MarchettiDocument389 pagesLecon - Physique Pour L'agregation Externe - MarchettiNicolas Hounto HotegbePas encore d'évaluation

- Pistes de ReflexionDocument4 pagesPistes de ReflexionAkgun Asli EbruPas encore d'évaluation

- BTS AfDocument11 pagesBTS AfAbdoulnassirou BassongouPas encore d'évaluation

- Serie 06Document2 pagesSerie 06Omar LANGEUR100% (1)

- Mecanique Du PointDocument24 pagesMecanique Du PointYassine Lakhal100% (5)

- LZQJ XC Maint FR Ma 1 00Document48 pagesLZQJ XC Maint FR Ma 1 00CHAHLI YounesPas encore d'évaluation

- TP - 2 LDR PDFDocument3 pagesTP - 2 LDR PDFBõübåkëūr DōkmaPas encore d'évaluation

- Mémoire Système Geo AnaxDocument92 pagesMémoire Système Geo AnaxABDELMDJID BAHAIDAPas encore d'évaluation

- 3.theoreme de L'energie CinetiqueDocument15 pages3.theoreme de L'energie Cinetiquemaster F100% (1)

- Volumes (5ème)Document2 pagesVolumes (5ème)MATHS - VIDEOSPas encore d'évaluation

- These Souad Khedache FinaleDocument175 pagesThese Souad Khedache FinaleNADA KOURAAPas encore d'évaluation

- Dynamique Des Fluides ParfaitsDocument21 pagesDynamique Des Fluides ParfaitsAyoubPas encore d'évaluation

- Caj4492y 110VDocument2 pagesCaj4492y 110Vsegosk8Pas encore d'évaluation

- Chapitre 3Document22 pagesChapitre 3Anisse Himeur67% (3)

- Resume OnduleursDocument15 pagesResume OnduleursMohamed Ait LefqihPas encore d'évaluation

- Longueur Arc CorDocument13 pagesLongueur Arc CorMavulePas encore d'évaluation

- Les Capteurs de VibrationDocument15 pagesLes Capteurs de VibrationJames Xgun100% (2)

- Thème: Commande Backstepping D'un Moteur AsynchroneDocument62 pagesThème: Commande Backstepping D'un Moteur AsynchroneWã Lïd SãådätPas encore d'évaluation

- Catalyse Hétérogène Partie2Document12 pagesCatalyse Hétérogène Partie2abdarxPas encore d'évaluation

- GravieDocument71 pagesGravieDjibril Idé Alpha100% (1)

- 2022 Fluidra Catalogue FRDocument1 025 pages2022 Fluidra Catalogue FRMohamed FilaliPas encore d'évaluation

- DownloadDocument8 pagesDownloadChaymae OuahmanePas encore d'évaluation

- Support Centrales de Traitement D'air PDFDocument132 pagesSupport Centrales de Traitement D'air PDFArih FadiPas encore d'évaluation

- Correction DSDocument9 pagesCorrection DSlachihebbechaPas encore d'évaluation

- Electricite Du BatimentDocument41 pagesElectricite Du Batimentamira zoumataPas encore d'évaluation

- TELF Chapitre 5Document12 pagesTELF Chapitre 5ikram slimaniPas encore d'évaluation