Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Cours 14

Cours 14

Transféré par

hatelCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Cours 14

Cours 14

Transféré par

hatelDroits d'auteur :

Formats disponibles

Moteurs thermiques

Chapitre III

18/10/04

DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES

1. Dispositifs d'avance l'injection

Nous avons remarqu que l'inflammation du combustible pulvris n'est pas

immdiate, mais demande un "dlai minimal", lui-mme variable en fonction de divers

paramtres.

Par rapport au dplacement du piston moteur, il se produit donc un retard

l'inflammation dont la valeur augmente, en degr vilebrequin, avec la vitesse de

rotation.

Pour compenser ce retard, il est ncessaire de dplacer le point d'injection vers

l'avance, au fur et mesure de la monte en rgime du moteur diesel.

On dfinit deux types d'avance l'injection :

Avance initiale :

Avance automatique proportionnelle la vitesse de rotation du moteur.

calage statique angulaire de la pompe d'injection,

1.1. Avance en fonction du rgime de rotation

C'est la version la plus rencontre, soit commande hydraulique, intercale entre

l'entranement moteur et l'arbre cames de la pompe d'injection en ligne, soit

commande mcanique (force centrifuge agissant sur des masses ou pression

d'huile).

1.1.1. Variateur d'avance masselottes

L'avance

centrifuge

se

compose

essentiellement d'un plateau portemasselottes dont le dbattement, sous

l'effet de la force centrifuge, est limit

par un boisseau d'avance li directement

au moyeu.

Le fonctionnement du dispositif est

classique.

Sous l'effet de la force centrifuge, les

deux

masselottes

s'cartent

progressivement.

Le dplacement du galet de masselottes

est communiqu au boisseau d'avance

dont la position angulaire par rapport au

plateau porte-masselottes varie et

provoque l'avance l'injection dsire.

Fig.14.1. Variateur d'avance masselottes

ITC/GIM

Page 1

Rdig par prof. PAN Sovanna

Moteurs thermiques

Chapitre III

18/10/04

1.1.2. Variateur excentriques

Ce variateur, de conception mcanique peu diffrente du modle masselottes,

fonctionne sur le mme principe.

Les paires d'excentriques sont embotes dans le sabot d'avance et guides par

les bossages du botier.

Les masselottes comportent des pivots venant se loger dans les alsages des

excentriques d'avance et reoivent des ressorts par paire.

La force centrifuge carte les masselottes vers l'extrieur et provoque la

rotation des excentriques. La position du moyeu est ainsi modifie par rapport

au botier.

Fig.14.2. Variateur excentriques Bosch

1.2. Avance en fonction de la charge et du rgime

Il est de plus en plus frquent de rencontrer cette combinaison sur les nouveaux

quipements avec pompes en ligne, l'assistance de l'lectronique permettant

l'optimisation instantane du point d'injection.

Le schma ci-dessous nous prsente un systme de commande de l'avance

hydraulique pilotage lectronique :

Fig.14.3. Systme de commande de l'avance pilotage lectronique

ITC/GIM

Page 2

Rdig par prof. PAN Sovanna

Moteurs thermiques

Chapitre III

18/10/04

2. Rgulation

2.1. Fonctions assures par le rgulateur

Les moteurs diesel fonctionnent gnralement avec un excs d'air (sauf en pleine

charge).

En cas de modification de la charge applique ces moteurs, il est ncessaire de

faire varier galement la quantit de combustible inject, afin que la vitesse de

rotation ne varie pas en dehors des limites fixes par le constructeur.

Le rgulateur doit adapter le dosage du carburant refoul par la pompe d'injection

suivant diffrents paramtres :

-

la position du levier de commande (acclrateur),

la constitution du rgulateur,

la vitesse de rotation du moteur,

la valeur du dbit maximal de plein charge,

la valeur du dbit de dmarrage, en fonction de la temprature moteur,

la correction du dbit en fonction de la vitesse,

la pression de suralimentation,

la pression atmosphrique,

les tempratures d'air et de combustible.

2.2. Principaux types de rgulateurs

On distingue les rgulateurs :

commande mcanique par masselottes ou billes (rgulateurs centrifuges),

commande pneumatique, dpression,

commande hydraulique par pompes engrenages,

assistance lectronique (pour groupes lectrognes et certains vhicules

routiers).

2.2.1. Rgulateurs centrifuge mini-maxi

Ils ont pour fonction de limiter la vitesse maximale du moteur et de stabiliser le

rgime de ralenti avec une plage non rgule entre ces deux vitesses.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tige de rglage

Levier de rglage

Levier de commande

Coulisseau

Axe d'acticulation

Masselotte

Axe

Guide

Chape de liaison

Fig.14.4.Rgulateur Bosch mini-maxi, type RQ

ITC/GIM

Page 3

Rdig par prof. PAN Sovanna

Moteurs thermiques

Chapitre III

18/10/04

Principe :

Ralenti ou Mini :

Il maintient le rgime moteur pour lequel il a t prvu en faisant varier de

quelques cm3 le dbit de la pompe d'injection (lorsque aucune charge n'est

applique ce moteur) et empche le moteur de caler lorsque l'on relche

l'acclrateur.

Maxi :

Il coupe le dbit de la pompe d'injection en ramenant la tige de rglage zro.

Il empche donc le moteur de tourner au-del de la vitesse maximale prvue

par le constructeur.

Entre ces deux vitesses :

C'est la plage "non rgule", la commande de la pdale d'acclrateur agit

directement sur le dbit de la pompe en actionnant la tige de rglage, mais sans

toutefois pouvoir dpasser le rglage maxi du dbit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Cuvette de ressort intrieur

Cuvette de ressort extrieur

Ecrou de rglage

Ressort de ralenti

Ressort de vitesse maximale

masselotte

Course de ralenti

Course de rgulation de

vitesse maximale

Fig.14.5. Les diffrentes positions des masselottes

Fonctionnement :

ITC/GIM

Mise en marche du moteur :

Il faut placer la tige de rglage (1) en position de dmarrage. Les masses (6)

tant au repos, manuvrer le levier de commande extrieur (3) vers la position

maxi. Le coulisseau (4) descend alors en basculant le levier (2) vers le dbit

maxi.

Le ressort de la bute lastique, tant plus faible que les ressorts dans les

masses, s'crase et permet ainsi la tige de rglage d'aller en position "dbit de

dmarrage".

Rgulation au ralenti :

Ds que le moteur est dmarr, amener le levier de commande (3) en position

"ralenti" (bute rglable (7) adapter sur le vhicule). Le conducteur doit

rgler cette bute afin d'obtenir une vitesse de rotation au ralenti compatible

avec le rgulateur. Celui-ci agit alors pour maintenir le moteur la vitesse

correspondante.

La course des masses (6) au ralenti est de 6 mm (A) qui correspond 8 mm

environ de dplacement de la tige de rglage (rapport 1/1.35).

Page 4

Rdig par prof. PAN Sovanna

Moteurs thermiques

Chapitre III

18/10/04

Fig. 14.6. Position des masses au ralenti

Rgime d'utilisation en charge (plage non rgule) :

Le conducteur dplace le levier de commande (3) vers la bute maxi, le

coulisseau (4) descend et bascule le levier (2), poussant ainsi la tige de rglage

(1) vers le dbit. Le moteur s'acclre et les masses viennent en bute sur les

coupelles infrieures des ressorts de vitesse.

Ces ressorts ayant une tension pralable calcule pour rsister la force des

masses jusqu' la coupure, celles-ci restent fixes. Tout dplacement du levier

de commande (3) agit donc directement sur la tige de rglage (1).

Limitation de la vitesse maxi :

Lorsque la force des masses (6) devient prpondrante par rapport au tarage

des ressorts de vitesse (plus le ressort de ralenti), les masses s'cartent et

parcourent la course de rgulation maxi "B" = 5 mm. La pice d'articulation (5)

est tire vers l'avant, emmenant le bras de levier (2) qui pivote sur l'axe du

coulisseau (4). La tige de rglage (1) est alors tire vers l'arrire, soit vers le

dbit nul.

Fig.14.7. Position des masses la vitesse maxi

ITC/GIM

Page 5

Rdig par prof. PAN Sovanna

Moteurs thermiques

Chapitre III

18/10/04

2.2.2. Rgulateurs pneumatiques

Principe :

Le dplacement de la crmaillre est li celui d'un diaphragme, et celui du

diaphragme dpend de la dpression cre par le passage de l'air dans un

venturi situ la sortie du filtre air.

Ce rgulateur comprend :

- une chambre diaphragme

(membrane),

- un ressort tar qui s'oppose au

dplacement du diaphragme,

- un stabilisateur de ralenti,

rglable,

- un levier de stop command de

l'extrieur et agissant sur une

tige de rglage pour arrter le

moteur,

- une bute de pleine charge et de

surcharge,

- un ensemble venturi avec

papillon anti-retour.

Fig.14.8. Rgulateur pneumatique

Fonctionnement :

La dpression dans la chambre tanche dpend :

-

de la vitesse de l'air dans le venturi,

de la vitesse de rotation du moteur,

de l'ouverture du papillon anti-retour.

Pour une position de ce papillon, une certaine vitesse du moteur, correspond

une dpression donne dans la chambre tanche du rgulateur. Si le rgime du

moteur crot, la dpression augmente et le dsquilibre de pression sur le

diaphragme est rtabli par le ressort. Le diaphragme se dplace alors vers la

droite et entrane avec lui la tige de rglage vers la diminution de dbit.

Si le moteur ralentit, la dpression diminue jusqu' ce que la membrane soit

nouveau en quilibre.

ITC/GIM

Page 6

Rdig par prof. PAN Sovanna

Moteurs thermiques

Chapitre III

18/10/04

2.2.3. Rgulateur combin (pneumatique + mcanique)

Cette variante permet de garantir une vitesse maximale du moteur correcte, en

cas d'incident prvisible sur le rgulateur pneumatique par manque d'tanchit

du circuit en dpression (membrane perce, fuites aux raccords ou tuyauteries,

...).

Le rgulateur mcanique masselottes comporte un ressort dont la tension

initiale est ajuste l'aide d'une bute. Ce rgulateur mcanique est un limiteur

de rgime maximum.

Fig.14.9. Rgulateur combin type RBD

2.2.4. Rgulation lectronique

Aucun dispositif d'entranement et aucune source de pression ne sont

ncessaires pour le fonctionnement de ces ensembles, mais simplement une

source d'alimentation de 10 35 volts (courant continu).

Un capteur magntique (C), fix sur le carter volant moteur, transmet un signal

lectrique (vitesse moteur) variable, en fonction du dfilement de la couronne

dente du volant devant ce capteur.

Le botier lectronique compare ce signal (frquence variable) une frquence

fixe, dtermine selon le rglage du potentiomtre de vitesse et de la position

de l'interrupteur (ralenti ou vitesse maxi).

Aprs prise en compte des rglages demands (statisme, dbit, ...) et

ventuellement des signaux additionnels (possibilits de scurits, temprature

de l'eau, survitesse, autre groupe en parallle, ...), un amplificateur de puissance

ITC/GIM

Page 7

Rdig par prof. PAN Sovanna

Moteurs thermiques

Chapitre III

18/10/04

transmet l'actuateur la position mcanique que celui-ci doit prendre (position

de la tige de rglage de la pompe d'injection).

Fig.14.10. Systme de rgulation lectronique

ITC/GIM

Page 8

Rdig par prof. PAN Sovanna

Vous aimerez peut-être aussi

- Boite de Vitesses AutomatiqueDocument38 pagesBoite de Vitesses Automatiqueberwolf100% (1)

- 2 Découverte de L'injection Diesel À Rampe Commune Des MatérielsDocument45 pages2 Découverte de L'injection Diesel À Rampe Commune Des Matérielsjeanbenoit01550% (2)

- Boite de Vitesses AutomatiqueDocument33 pagesBoite de Vitesses Automatiquedrive7heart100% (2)

- Embrayage Boite de VitesseDocument7 pagesEmbrayage Boite de VitesseAbdelillah Yamoul100% (1)

- Injection ÉlèvesDocument6 pagesInjection Élèvesapi-3764092100% (1)

- 2 - Rdimensionment Reseau Air ComprimeDocument143 pages2 - Rdimensionment Reseau Air Comprimeratitari100% (7)

- Cours Commun Rail SiemensDocument28 pagesCours Commun Rail SiemensJoão Dantas100% (1)

- Bosch 1Document39 pagesBosch 1Lhou Khalid100% (2)

- Bosch VE Pompe Calage ProcedureDocument12 pagesBosch VE Pompe Calage Proceduremichaelovitch100% (6)

- Chap5 Système D'alimentation DieselDocument14 pagesChap5 Système D'alimentation DieselAB lifestyle100% (5)

- L' Injection électronique: Tutoriel et GuideD'EverandL' Injection électronique: Tutoriel et GuideÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)

- Regulatione en Genie Climatique-FiliereDocument29 pagesRegulatione en Genie Climatique-FiliereCR Grezmanne100% (1)

- Pneumatique Industriel 2Document62 pagesPneumatique Industriel 2NabilBouabanaPas encore d'évaluation

- Cours-Sur-Le-Système D'injectionDocument30 pagesCours-Sur-Le-Système D'injectionHamdi Nefeti100% (3)

- Rodage Des SoupapesDocument5 pagesRodage Des SoupapessouissiaPas encore d'évaluation

- Savoir Circuit de GraissageDocument6 pagesSavoir Circuit de GraissageClément Guérin100% (2)

- 3eme Niveau Injecteur CR - FRDocument12 pages3eme Niveau Injecteur CR - FRSofiane Halimi100% (6)

- 268 L Injection Diesel Haute Pression A Rampe Commune Common Rail PDFDocument9 pages268 L Injection Diesel Haute Pression A Rampe Commune Common Rail PDFyash123967% (3)

- Transmission PDFDocument28 pagesTransmission PDFFirass ChafaiPas encore d'évaluation

- La Bo Te de Vitesses Automatique (Auto-Innovation)Document15 pagesLa Bo Te de Vitesses Automatique (Auto-Innovation)Sóúlâímâne HâssâníPas encore d'évaluation

- Systeme Injection AllumageDocument78 pagesSysteme Injection AllumageDavid Assoyi50% (2)

- TP Etude Controle Injecteurs DieselDocument15 pagesTP Etude Controle Injecteurs DieselMed Ali100% (2)

- Historique InjecteursDocument15 pagesHistorique Injecteurslulu3232Pas encore d'évaluation

- La Boîte de Vitesses AutomatiqueDocument8 pagesLa Boîte de Vitesses AutomatiqueFranky Mougoue100% (4)

- Compartiment MoteurDocument10 pagesCompartiment MoteurAnoir Akkari100% (3)

- TP 5 PompeDocument11 pagesTP 5 PompeFarid Mch100% (1)

- 4 Les Pompes À Haute Pression de L'injection Diesel À Rampe Commune Des MatérielsDocument31 pages4 Les Pompes À Haute Pression de L'injection Diesel À Rampe Commune Des Matérielsjeanbenoit015Pas encore d'évaluation

- La Distribution VariableDocument14 pagesLa Distribution VariablePravda Van Auto-Diagnostic100% (2)

- M103 Etude Et Diagnostic Du Moteur Thermique (Etude Theorique Resume)Document19 pagesM103 Etude Et Diagnostic Du Moteur Thermique (Etude Theorique Resume)MR GHOUL100% (1)

- Cours3 Etude Thermodynamique Du MoteurDocument4 pagesCours3 Etude Thermodynamique Du MoteurReda kawakibPas encore d'évaluation

- Dossier Ressource HDIDocument6 pagesDossier Ressource HDIibrahim rabbajPas encore d'évaluation

- Diesel Common-Rail MiardDocument24 pagesDiesel Common-Rail MiardAymen AbmPas encore d'évaluation

- PneumatiqueDocument146 pagesPneumatiquetissmohamedPas encore d'évaluation

- Rapport Pompe D - InjectionDocument22 pagesRapport Pompe D - InjectionSoufiane El Aoumarie100% (1)

- Support Stagiaire DieselDocument62 pagesSupport Stagiaire DieselHerve Le Gonidec100% (1)

- DieselcommunrailDocument5 pagesDieselcommunrailKhalid Bel100% (1)

- Poussoir HydrauliqueDocument6 pagesPoussoir HydrauliqueFosseni DialloPas encore d'évaluation

- Controle Des InjecteursDocument9 pagesControle Des InjecteursGana0% (3)

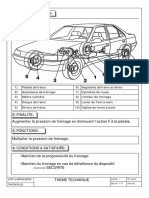

- Systeme FreinageDocument9 pagesSysteme FreinageAPas encore d'évaluation

- Injecteur Pompe PDFDocument4 pagesInjecteur Pompe PDFAbdallah Mohssen BenamerPas encore d'évaluation

- Common Rail RessourceDocument6 pagesCommon Rail RessourceMAKHOPas encore d'évaluation

- Injection Directe HP DieselDocument8 pagesInjection Directe HP Dieselibrahim rabbajPas encore d'évaluation

- SuralimentationDocument24 pagesSuralimentationSalah Eddine Medjennah100% (1)

- Injection EssenceDocument18 pagesInjection EssenceM'tıraouı Badr100% (1)

- Alimentation Et InjectionDocument14 pagesAlimentation Et InjectionabdouPas encore d'évaluation

- TransmissionDocument28 pagesTransmissionzaoui MoussaPas encore d'évaluation

- Cours DistributionDocument4 pagesCours DistributionRomdhane Ben Khalifa100% (1)

- Systeme Common RailDocument20 pagesSysteme Common RailLuc Mutombo Mukulu67% (3)

- Trains RoulantsDocument182 pagesTrains RoulantsJoão DantasPas encore d'évaluation

- 08 SuralimentationDocument25 pages08 SuralimentationNorr Mal100% (1)

- Cours10 Systeme D'AllumageDocument11 pagesCours10 Systeme D'AllumageReda kawakib67% (3)

- Assistance Freinage PDFDocument10 pagesAssistance Freinage PDFsoufianovicPas encore d'évaluation

- A17-3 Commande de Pas D'hélice V0Document12 pagesA17-3 Commande de Pas D'hélice V0Pascal GambiniPas encore d'évaluation

- TransmissionDocument30 pagesTransmissionhassanidbouhaddou45Pas encore d'évaluation

- Power Shift Twin Disc PDFDocument13 pagesPower Shift Twin Disc PDFakiPas encore d'évaluation

- Fonctionnement Dune Boite de VitessesDocument3 pagesFonctionnement Dune Boite de VitessesRossi -روسيPas encore d'évaluation

- EMBRAYAGEDocument9 pagesEMBRAYAGEFranky MougouePas encore d'évaluation

- Variateurs de Vitesse TelemecaniqueDocument45 pagesVariateurs de Vitesse TelemecaniqueAyoub EL Kastali60% (5)

- 10 Transmission HydrostatiqueDocument3 pages10 Transmission HydrostatiquekldmntPas encore d'évaluation

- H. Regulateurs: Avant-ProposDocument8 pagesH. Regulateurs: Avant-PropossaxhornPas encore d'évaluation

- Turbo CompresseurDocument6 pagesTurbo CompresseurAhmedPas encore d'évaluation

- Le FreinageDocument31 pagesLe FreinageSAADBPas encore d'évaluation

- 04 Inverseur - DémarrageDocument33 pages04 Inverseur - DémarragePédro GONZALEZPas encore d'évaluation

- Manuel de Stage - MEM - Document de TravailDocument13 pagesManuel de Stage - MEM - Document de TravailVictorien NkamgniaPas encore d'évaluation

- Mon Mémoire 4Document30 pagesMon Mémoire 4gayeabdou339Pas encore d'évaluation

- Hydraulique BHSDocument119 pagesHydraulique BHSsteelerengineerPas encore d'évaluation

- Procédures de Consignation Et Déconsignation Des VannesDocument8 pagesProcédures de Consignation Et Déconsignation Des Vannestouria.tijani96Pas encore d'évaluation

- Version FinaleDocument103 pagesVersion FinaletolotraPas encore d'évaluation

- Chapitre2 Verin Pour MoodleDocument11 pagesChapitre2 Verin Pour MoodleDilekh AnisPas encore d'évaluation

- Automatisation PneumatiqueDocument6 pagesAutomatisation PneumatiqueKimo HakimPas encore d'évaluation

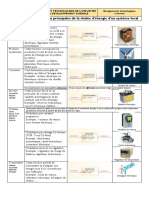

- Fonctions D'une Chaîne D'énergieDocument2 pagesFonctions D'une Chaîne D'énergieDUYMPas encore d'évaluation

- Machine Decoupe BandeDocument18 pagesMachine Decoupe Bandesofiane chichaPas encore d'évaluation

- Ch21 Les Actionneurs Pneumatiques Et HydrauliquesDocument2 pagesCh21 Les Actionneurs Pneumatiques Et HydrauliquesLassaad ElmokhPas encore d'évaluation

- Chapitre 6Document2 pagesChapitre 6Adama NdiayePas encore d'évaluation

- Physique Indus Et ThermodynamiqueDocument26 pagesPhysique Indus Et ThermodynamiqueollhPas encore d'évaluation

- Hémato FinalDocument26 pagesHémato FinalHouda El-bPas encore d'évaluation

- Exposé - FluidisationDocument6 pagesExposé - FluidisationAnis Bouhous100% (1)

- Pompes Et Compresseurs Vol 2Document3 pagesPompes Et Compresseurs Vol 2عبدالسلام ارفيسPas encore d'évaluation

- 3-Command D'un Systéme PneumatiqueDocument3 pages3-Command D'un Systéme PneumatiqueBarchan Yâ SînPas encore d'évaluation

- Chapitre 1 ActionneursDocument14 pagesChapitre 1 ActionneursFaten BayouPas encore d'évaluation

- Actionneurs Et PréactionneursDocument13 pagesActionneurs Et Préactionneurszazar100% (1)

- Chapitre 1Document2 pagesChapitre 1mounaPas encore d'évaluation

- Memo Technique 1Document62 pagesMemo Technique 1Sauce TomatePas encore d'évaluation

- 01 Manuel de Cours GIGM-17Document174 pages01 Manuel de Cours GIGM-17Mohamef ChabaPas encore d'évaluation

- INNORPI - Liste Des Domaines de l'ICSDocument12 pagesINNORPI - Liste Des Domaines de l'ICSBaha Eddine GharbiPas encore d'évaluation

- LB Pep Extrait FRDocument24 pagesLB Pep Extrait FRLassouag ChafaaPas encore d'évaluation

- Brochure Fabrication de Pneumatiques Asco Aventics FR FR 7865806Document16 pagesBrochure Fabrication de Pneumatiques Asco Aventics FR FR 7865806Benoit EkonPas encore d'évaluation

- Les Constituants PneumatiquesDocument10 pagesLes Constituants PneumatiquesrapidehichemPas encore d'évaluation

- Triaa Et JarrayDocument12 pagesTriaa Et JarraynsayhtrPas encore d'évaluation