Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

241 - Chaines Cinématiques Engins de TP

Transféré par

Soumaïla NombréTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

241 - Chaines Cinématiques Engins de TP

Transféré par

Soumaïla NombréDroits d'auteur :

Formats disponibles

Bases transmissions

CHAINES CINEMATIQUES

DES ENGINS DE T. P.

Centre de Perfectionnement Référence doc. :

FRANCIS MONNOYEUR 241

Ce document est la propriété de BERGERAT MONNOYEUR et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.

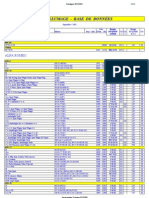

BASES TRANSMISSI0N TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES.......................................................................................................................... 1

CHAINES CINEMATIQUES..................................................................................................................... 2

Chaîne Cinématique de Base............................................................................................................... 2

Tombereaux Rigides 769 / 771 .......................................................................................................... 10

Tombereaux Rigides 773 D & plus..................................................................................................... 12

Chargeuses sur Pneus 950 G / 962 G ............................................................................................... 13

Tracteurs sur Chaînes ; Direction par embrayages latéraux............................................................... 15

Tracteurs sur Chaînes ; Direction Différentielle .................................................................................. 17

Tombereaux articulés série E II.......................................................................................................... 19

Chaîne cinématique, niveleuse série H .............................................................................................. 21

Décapeuse série E II et F................................................................................................................... 23

Chargeuse Pelleteuse........................................................................................................................ 25

Le différentiel simple .......................................................................................................................... 27

Le blocage du différentiel ................................................................................................................... 31

Le différentiel à glissement limité ....................................................................................................... 35

Le différentiel auto bloquant ............................................................................................................... 39

Le freinage......................................................................................................................................... 41

Le frein à sangle ................................................................................................................................ 47

Les freins à tambour .......................................................................................................................... 49

La mise en action du frein .................................................................................................................. 51

Le frein à tambour et chambre d’expansion ....................................................................................... 53

Le frein à tambour, segments actionnés par effet de coin.................................................................. 55

Le frein à plateau ............................................................................................................................... 57

Le frein à disque simple ..................................................................................................................... 59

Le frein multi -disques ........................................................................................................................ 61

La commande de frein hydraulique .................................................................................................... 63

Le frein multi disques de tracteurs sur chaînes .................................................................................. 67

Estimation de’ la puissance de freinage ............................................................................................. 73

Les réductions finales ........................................................................................................................ 77

Les réductions finales à trains d’engrenages ..................................................................................... 79

Les réductions finales à trains planétaires.......................................................................................... 81

Rédigé par : Vérifié par: Approuvé par:

Roger LECULLIEZ

Centre de Perfectionnement Référence Document Version : Page :

FRANCIS MONNOYEUR 241 1.0 1

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Chaîne Cinématique de Base

Définition.

Ensemble des systèmes mécaniques qui assure la transmission du mouvement à partir du volant du

moteur aux roues ou barbotins de la machine.

Application sur une machine rigide, sur pneus, type tombereaux rigides 769D.

La chaîne cinématique comprend;

le moteur Diesel,

le convertisseur de couple,

un arbre de transmission équipé de cardans,

un transfert en entrée de boîte de vitesse, (particularité sur les tombereaux rigides),

la boîte de vitesses (power shift),

un arbre de transmission équipé de cardans,

le couple conique,

le différentiel,

les demi-arbres,

les réducteurs,

les freins,

les roues.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 2

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Chaîne cinématique de base

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 3

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Chaîne cinématique de base

Application sur une machine articulée, type chargeuse sur pneus, série F ou G

La chaîne cinématique comprend;

le moteur Diesel,

le convertisseur de couple,

la boîte de vitesses (power shift),

un transfert en sortie de boîte de vitesse,

un arbre de transmission équipé de cardans pour l'avant,

un arbre de transmission équipé de cardans pour l'arrière,

les couples coniques,

les différentiels,

les freins,

les demi-arbres,

les réducteurs,

les roues.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 4

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Chaîne cinématique de base

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 5

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Chaîne cinématique de base

Application sur une machine sur chaînes, type tracteur à direction par embrayages latéraux.

La chaîne cinématique comprend;

le moteur Diesel,

le convertisseur de couple,

un arbre de transmission équipé de cardans,

la boîte de vitesses (power shift),

un transfert en sortie de boîte de vitesse,

le couple conique,

les embrayages de direction,

les freins,

les demi-arbres,

les réducteurs,

les barbotins.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 6

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Chaîne cinématique de base

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 7

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Chaîne cinématique de base

Application sur une machine sur chaînes, type tracteur à direction différentielle.

La chaîne cinématique comprend;

le moteur Diesel,

le convertisseur de couple,

un arbre de transmission équipé de cardans,

la boîte de vitesses (power shift),

un transfert en sortie de boîte de vitesse,

le couple conique,

un différentiel en prise sur le pignon d'attaque installé sur l'arbre d'un moteur hydraulique ,

les demi-arbres,

les réducteurs,

les freins,

les barbotins.

Le train d'équilibrage situé sur l'arbre droit n'est pas représenté.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 8

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Chaîne cinématique de base

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 9

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Tombereaux Rigides 769 / 771

La chaîne cinématique des tombereaux rigides 769D /771D comprend;

le moteur Diesel, 3408 H. E. U. I. (injection contrôlée par un module électronique),

le convertisseur de couple, il est équipé d'un embrayage de prise directe, la gestion est

électronique,

un arbre de transmission, il est équipé de cardans,

le transfert en entrée de boîte de vitesses, il réduit la vitesse de rotation et descend

l'entrainement de la boîte de vitesses,

la boîte de vitesses (power shift), elle permet sur 769D 7 vitesses avant, 771D 6 vitesses avant,

un neutre, une vitesse arrière. Le fonctionnement de la boîte de vitesses est géré par un module

électronique,

un arbre de transmission, il est équipé de cardans,

le couple conique, il permet la transmission du mouvement dans le sens de l'essieu,

le différentiel, il permet le partage du couple en respectant la différence de vitesse de rotation

des roues,

les demi-arbres, ils assurent la liaison du différentiel avec les réducteurs

les réducteurs, ils réduisent la vitesse de rotation en sortie du différentiel pour augmenter le

couple transmis aux roues,

les freins, multi-disques à bain d'huile, ils assument plusieurs fonctions,

frein de service

ralentisseur

frein de secours

stationnement.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 10

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Tombereaux Rigides 769 / 771

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 11

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Tombereaux Rigides 773 D & plus

La chaîne cinématique de ce type de tombereaux rigides reprend les éléments des 769D / 771D.

La boîte de vitesses est directement installée sur l'essieu.

L'arbre de transmission et les cardans arrières sont inutiles, la boîte de vitesses entraîne directement le

pignon d'attaque du couple conique.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 12

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Chargeuses sur Pneus 950 G / 962 G

La chaîne cinématique de ces machines correspond aux petites et moyenes chargeuses.

Elle comprend;

le moteur Diesel,

le convertisseur de couple,

la boîte de vitesses (power shift). le fonctionnement de la boîte de vitesses est géré par un

module électronique,

un transfert en sortie de boîte de vitesse, il réduit la vitesse de rotation et permet la continuité

de la transmission vers l'avant et l'arrière,

un arbre de transmission équipé de cardans pour l'avant,

le frein de stationnement, à tambour, sérré par l'action d'un resort

un arbre de transmission équipé de cardans pour l'arrière,

les couples coniques,

les différentiels, à glissement limités, ils sont équipés d'embrayages,

les freins, à disques à bain d'huile, intégré dans le pont, contre les réducteurs

les réducteurs,

les demi-arbres,

les roues.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 13

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Chargeuses sur Pneus 950 G / 962 G

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 14

CHAINES CINEMATIQUES

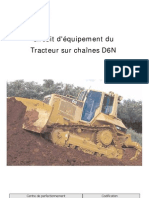

BASES TRANSMISSIONS Tracteurs sur Chaînes ; Direction par

embrayages latéraux

Ce type de chaîne cinématique s'applique aux tracteurs équipés de barbotins surélevés.

La chaîne cinématique comprend;

le moteur Diesel,

le convertisseur de couple équipé d'un train planétaire en entrée (D6 et plus gros),

un arbre de transmission équipé de cardans,

la boîte de vitesses (power shift), elle permet 3 vitesses avant, un neutre, 3 vitesses arrière,

un transfert en sortie de boîte de vitesse,

le couple conique,

les embrayages de direction, assure la liaison entre le couple conique et le réducteur.

Débrayé, la bande de roulement correspondant sert de point d'appuis pour diriger le tracteur.

les freins, muliti-disques à bain d'huile serrés par ressorts, par une double commande ils

travaillent en frein de service ou frein de direction,

les demi-arbres,

les réducteurs,

les barbotins.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 15

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS Tracteurs sur Chaînes ; Direction par

embrayages latéraux

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 16

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Tracteurs sur Chaînes ; Direction Différentielle

Ce type de chaîne cinématique s'applique aux tracteurs équipés d'une direction différentielle

La chaîne cinématique comprend;

le moteur Diesel,

le convertisseur de couple, équipé d'un train planétaire (convertisseur différentiel)

un arbre de transmission, équipé de cardans,

la boîte de vitesses (power shift), 3 vitesses avant, un neutre, 3 vitesses arrière,

un transfert en sortie de boîte de vitesses,

le couple conique,

un différentiel en prise sur le pignon d'attaque d'un moteur hydraulique à deux sens de rotation,

les demi-arbres,

les réducteurs,

les freins, ils assurent uniquement la fonction frein de service,

les barbotins.

Le fonctionnement du moteur hydraulique s'intègre dans le circuit hydraulique de l'équipement.

La mise en fonctionnement du moteur hydraulique est réalisée par une commande mécanique qui agit

sur un tiroir distributeur.

Le moteur accouplé à un différentiel provoque une différence de vitesse de rotation entre les barbotins.

La différence de vitesse entre les chaînes provoque le changement de direction.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 17

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Tracteurs sur Chaînes ; Direction Différentielle

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 18

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Tombereaux articulés série E II

La chaîne cinématique des tombereaux articulés D250E ll et D300E ll comprend:

le moteur Diesel 3306,

un ralentisseur hydraulique à commande électrique,

le convertisseur de couple équipé d'un embrayage de prise directe, la gestion en est

électronique,

un arbre de transmission équipé de cardans,

la boîte de vitesses (power shift), elle permet cinq vitesses avant, un neutre, deux vitesses

arrière, la gestion en est électronique,

le transfert en sortie de boîte de vitesses, il reçoit:

le frein de stationnement,

il permet la mesure de la vitesse d'avancement,

il est équipé d'un différentiel interpont + un blocage de différentiel à commande électrique,

un arbre de transmission équipé de cardans vers l'essieu avant, un arbre de transmission

équipé de cardans vers l'essieu arrière,

l'essieu avant reçoit:

le couple conique avant, il permet la transmission du mouvement dans le sens de l'essieu,

le différentiel équipé d'un un blocage de différentiel à commande électrique,

les demi-arbres, ils assurent la liaison du différentiel avec les réducteurs,

les réducteurs, ils réduisent la vitesse de rotation en sortie du différentiel pour augmenter le

couple transmis aux roues,

les freins à disques secs,

l'essieu intermédiaire, il est équipé d'un transfert entré pont qui assure l'entraînement de

l'essieu arrière, la chaîne cinématique interne est identique à celle de l'essieu avant,

l'essieu arrière, la chaîne cinématique interne est identique à celle de l'essieu avant.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 19

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Tombereaux articulés série E II

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 20

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Chaîne cinématique, niveleuse série H

La chaîne cinématique des niveleuses série H comprend :

un moteur Diesel,

un transfert en entrée de boîte de vitesses qui contient :

un embrayage de sens de marche,

un embrayage de gamme

un embrayage de vitesses

une boîte de vitesses (power shift), elle permet

Machine Marche Avant Marche Arrière

12H 8 6

120H 8 6

14H 8 8

140H 8 6

16H 8 8

é »160H 8 6

24H 6 3

un arbre de transmission de transmission équipé de cardans,

un couple conique équipé d'un différentiel à blocage hydraulique, la commande est électrique,

deux demi-arbres,

réducteurs à train planétaire,

transmission par chaînes vers les roues avants et vers les roues arrières,

freins multi-disques à bain d'huile à commande pneumatique sur chaque roue.

Particularité.

La niveleuse n'est pas équipée d'un convertisseur de couple (exception sur la 24H).

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 21

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Chaîne cinématique, niveleuse série H

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 22

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Décapeuse série E II et F

La chaîne cinématique du tracteur des décapeuses comprend;

le moteur Diesel, 3408 H. E. U. I.

un ralentisseur hydraulique à commande électrique,

un arbre de transmission, il renvois le mouvement à l'arrière du tracteur,

un transfert, il sert également à l'entraînement des pompes hydrauliques,

le convertisseur de couple,

la boîte de vitesses (power shift), elle permet huit vitesses avant, un neutre, une vitesse arrière,

la gestion est électronique,

le couple conique, il permet la transmission du mouvement dans le sens de l'essieu,

le différentiel équipé d'un blocage à commande électrique,

les demi-arbres, ils assurent la liaison du différentiel avec les réducteurs,

les réducteurs à train planétaire, ils réduisent la vitesse de rotation en sortie du différentiel pour

augmenter le couple transmis aux roues,

les freins à tambours,

Particularité.

Le fonctionnement en prise directe est réalisé par une relation mécanique interne à la boîte de vitesses

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 23

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Décapeuse série E II et F

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 24

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Chargeuse Pelleteuse

La chaîne cinématique chargeuses pelleteuses comprend :

Le moteur Diesel,

un convertisseur de couple,

la boîte de vitesses, elle permet quatre vitesses avant, un neutre, quatre vitesses arrière,

Les sens de marche sont obtenus par utilisation d'embrayages,

les vitesses sont obtenues par utilisation de synchroniseurs mécaniques.

un arbre de transmission vers l'avant, un arbre de transmission vers l'arrière,

deux couples coniques équipés de différentiel,

de freins multi-disques à bain d'huile,

de réduction à train planétaire.

Particularités.

La chargeuse pelleteuse peut être;

à deux roues directrices, (le différentiel du pont arrière est à crabot)

à quatre roues directrices, (le différentiel du pont arrière est à glissement limité sur le 438)

équipée d'une boîte de vitesses power shift.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 25

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Chargeuse Pelleteuse

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 26

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le différentiel simple

Le différentiel est installé dans le boîtier du couple conique, il assure la répartition du couple moteur

entre les deux demi-arbres de roues en fonction de leurs vitesses de rotation.

Construction.

Le boîtier (carter) contenant le différentiel est solidaire de la couronne du couple conique.

Le différentiel est constitué:

- d'un croisillon sur lequel tournent les pignons satellites, généralement au nombre de quatre.

- deux pignons planétaires solidaires des demi-arbres, en prise sur les pignons satellites.

Déplacement en ligne droite, les conditions d'adhérence sont identiques sur les deux roues.

La vitesse de rotation des deux roues est identique.

Les couples résistants appliqués de chaque coté des satellites sont équilibrés, le satellite entraîne de la

même façon les planétaires.

La répartition de la puissance se fait équitablement, le couple moteur transmis sur les deux roues est

identique.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 27

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le différentiel simple

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 28

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le différentiel simple

Déplacement en virage, les conditions d'adhérence sont identiques sur les deux roues.

La vitesse de rotation des roues est imposée par les rayons de braquages.

Pour une vitesse d'avancement identique, la roue intérieure tourne moins vite, la roue extérieure tourne

plus vite.

La roue intérieure résiste à tourner, les satellites s'appuient sur son planétaire et sous l'action du

croisillon, les satellites sont animés d'un mouvement de rotation.

Ce mouvement de rotation du satellite s'ajoute à l'action du croisillon, la roue extérieure est entraînée

rapidement.

La vitesse perdue par une roue est récupérée par l'autre, la moyenne des deux vitesses de roues

correspond à la vitesse d'avancement de la machine.

Les conditions d'adhérence sont différentes entre les deux roues.

Une faible adhérence d'une roue réduit son couple résistant.

Sous l'action du croisillon, les satellites s'appuient sur le planétaire de la roue résistante, ceux ci

tournent sur eux même et entraînent le planétaire de la roue qui patine.

Le mouvement des satellites réduit la vitesse de rotation de la roue résistante, la machine avance moins

vite.

Le cas le plus défavorable est obtenu lorsque la roue adhérente est immobile, la roue qui patine tourne

à une vitesse double par rapport à celle demandée par le couple conique.

La machine n'avance plus.

Les machines destinées à franchir des passages difficiles sont équipées d'un système qui permet la

liaison mécanique plus ou moins complète entre les deux demi-arbres de roues.

Ce système limite ou supprime les possibilités de patinage, la roue adhérente assure l'avancement de la

machine sous l'action du couple moteur.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 29

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le différentiel simple

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 30

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le blocage du différentiel

Le blocage mécanique du différentiel est un des systèmes pour supprimer le patinage d'une roue.

Ce blocage est généralement réalisé par la liaison d'un demi-arbre avec le boîtier du différentiel.

Le planétaire correspondant à ce demi-arbre est solidarisé au boîtier, les satellites tenus par les dents

du planétaire sont bloqués en rotation, l'autre demi-arbre est solidaire des satellites donc du boîtier.

La liaison demi-arbre / boîtier peut être réalisée;

- mécaniquement pas un crabot,

- hydrauliquement par un embrayage.

Le blocage peut être à commande manuelle, automatique ou les deux commandes en parallèle.

Le blocage du différentiel ne supprime pas le risque de patinage des deux roues d'un essieu.

Le blocage par crabot.

Cette solution est peu utilisée car il est nécessaire d'engager le crabot avant le patinage.

Elle est installée sur les chargeuses pelleteuses et les chargeuses élévatrices télescopiques avec une

commande mécanique, avec une commande hydraulique et électro-distributeur sur les décapeuses.

L'illustration représente un différentiel arrière de chargeuses pelleteuses 428/438C.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 31

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le blocage du différentiel

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 32

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le blocage du différentiel

Le blocage par embrayage.

Le blocage du différentiel par embrayage permet une liaison progressive pendant le patinage.

Le blocage du différentiel est obtenu par adhérence entre des disques solidaires du demi-arbre et des

disques solidaires du boîtier.

L'effort de serrage appliqué sur l'empilage des disques est obtenu par remplissage d'un vérin annulaire.

L'alimentation du vérin est faite par un circuit hydraulique, (tombereaux articulés, niveleuses) ou

pneumatique.

La commande peut être ;

manuelle, souvent par l'action sur un contacteur électrique qui commande un électro-distributeur,

automatique, la mise en service est décidée par un boîtier électronique à partir de diverses

informations.

Les deux types de commande peuvent se côtoyer, c'est le cas sur les tombereaux articulés de la série

EII.

L'illustration représente le différentiel du pont intermédiaire des tombereaux D250EII / D350EII.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 33

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le blocage du différentiel

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 34

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le différentiel à glissement limité

Ce type de différentiel est appelé Limited Slip Differential par le constructeur.

Le différentiel est équipé de deux coquilles insérées entre deux empilages de disques.

L'ensemble fonctionne sous une légère contrainte initiale.

Le patinage d'une roue provoque un déséquilibre entre les charges transmissent aux planétaires et

génère une force radiale sur l'axe des satellites (croisillon).

L'axe des satellites agit comme un coin, il écarte les deux coquilles et assure le serrage des disques.

Les deux planétaires sont liés ensemble par l'adhérence des disques.

Il n'y a pas de liaison complète entre les demi-arbres.

Le différentiel à glissement limité réduit le patinage d'une roue en faible adhérence et permet un report

de couple de l'ordre de 80% sur la roue motrice.

L'additif 1U9891 est ajouté à l'huile SAE 80W20 afin de réduire le bruit généré par le différentiel.

Il doit être ajouté à chaque remplacement de l'huile.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 35

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le différentiel à glissement limité

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 36

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le différentiel à glissement limité

Ce différentiel est désigné parfois anti-patinage, il est appelé NoSpin par le constructeur.

Il est installé à l'intérieur du boîtier tournant du couple conique.

La conception et le fonctionnement sont très différents du différentiel simple.

Le différentiel NoSpin utilise un système de crabot, il réalise une liaison mécanique en rotation entre les

deux demi-arbres de roue.

Il maintient cette liaison en rotation en fonctionnement normal.

Lorsqu'une roue est en faible adhérence, le couple moteur reste transmis sur l'autre roue.

Dans un virage, il permet l'augmentation de vitesse de la roue extérieure.

Description mécanique.

Le croisillon est solidaire du boîtier du couple conique.

Ces cotés comportent des dentures, elle assure la fonction de crabotage avec les dentures des deux

embrayages solidaires des demi-arbres.

La liaison en rotation entre les dents de crabotage est réalisée avec un jeu entre dents important.

Les dents de crabotage ont une section légèrement en queue d'aronde, cette forme génère une action

mécanique qui maintient les dents en prise.

Le croisillon entraîne en rotation un anneau à cames, ces cames s'emboîtent sans jeu dans la denture

des embrayages et agissent en coin pour écarter l'embrayage du croisillon.

La liaison en rotation permet un mouvement de l'anneau à cames sur le croisillon pour conserver le jeu

d'entre dents du croisillon en prise avec les embrayages.

Ce jeu autorise le mouvement nécessaire pour faire monter les cames sur les dents de crabotage d'un

seul embrayage.

Deux ressorts maintiennent les embrayages en position crabotée, ils s'opposent à l'action des cames de

l'anneau.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 37

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le différentiel à glissement limité

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 38

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le différentiel auto bloquant

Fonctionnement, les deux roues tournent sous charges identiques.

Les deux roues se partagent équitablement le couple moteur transmis par le croisillon.

Le croisillon rattrape le jeu de denture et entraîne par crabotage les deux embrayages.

La forme des dents en queue d'aronde assure un maintient de la liaison en rotation en plus de l'action

des ressorts.

L'anneau à came a rattrapé son jeu de fonctionnement mais n'a aucune incidence sur le fonctionnement

de l'ensemble.

Le manque d'adhérence d'une roue ne modifie pas la liaison mécanique entre le croisillon et

l'embrayage.

Cette roue continue à tourner à la même vitesse, le couple transmis par cette roue est faible, par contre

le couple moteur est repris par l'autre roue.

Fonctionnement, en virage, les roues ne tournent pas à la même vitesse.

La différence de rayon de braquage impose une différence de vitesse de rotation entre les roues.

La roue intérieure a une vitesse de rotation imposée par le crabotage croisillon / embrayage.

Elle maintient sa vitesse de rotation et impose une accélération de la machine d'autant plus importante

que le virage est serré.

La roue extérieure a une vitesse de rotation imposée par le sol.

Elle doit tourner plus vite que la roue intérieure, la différence de vitesse est d'autant plus importante que

le virage est serré.

L'action mécanique de l'embrayage en liaison avec la roue qui veut tourner plus vite que le croisillon agi

sur l'anneau à cames.

L'anneau à came compense sont jeu de fonctionnement en entraînant l'autre roue, ce mouvement à

deux conséquences;

- Il permet l'effet de coin sur l'embrayage le plus rapide, celui-ci s'écarte et peut tourner plus vite.

- L'anneau à came ne peut pas agir sur l'embrayage de la roue intérieure, le jeu de fonctionnement

ne permet pas de mouvement entre l'anneau à came et le croisillon.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 39

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le différentiel auto bloquant

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 40

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le freinage

Le freinage doit ralentir, arrêter une machine puis la maintenir à l'arrêt.

Ces opérations doivent s'effectuer;

avec efficacité, dans un temps bref et sur une distance minimale,

avec stabilité, la trajectoire de l'engin doit être maintenu,

avec progressivité, avec un freinage proportionnel à l'effort fourni par le conducteur,

avec confort, sans arracher le conducteur de son siège et avec un effort minimum de sa part.

Le freinage doit tenir compte;

de la conception mécanique,

des propriétés physiques des matériaux,

des performances humaines, le temps de réaction et la capacité à supporter une décélération du

conducteur.

Réflexions sur le freinage.

Un freinage provoque un transfert de charge sur l'essieu avant.

Ce phénomène est dû à l'effet de l'inertie qui s'applique au centre de gravité de l'engin, plus haut que

l'axe des roues.

Le système de freinage en est plus sollicité sur l'avant, il est soulagé sur l'arrière.

Il peut être nécessaire de réduire, voir même de supprimer le freinage sur l'avant de certaines

machines pour éviter les risques de tête à queue, (tombereaux rigides ).

Le freinage doit être identique sur les deux roues d'un même essieu.

Un déséquilibre provoque un changement de trajectoire du côté du freinage le plus fort.

Ce phénomène est dû aux effets d'inertie consécutifs à la masse en mouvement.

Un défaut de fonctionnement sur une roue peut avoir des répercutions sur l'ensemble du freinage.

Pour limiter les risques de non-fonctionnement de l'ensemble et garantir un minimum d'efficacité, sur

certaines machines récentes, le système de freinage est scindé en deux parties indépendantes.

Un système de freinage s'occupe de l'essieu avant, un autre s'occupe de ou des essieux arrières.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 41

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le freinage

Le freinage est fortement influencé par l'adhérence de la machine sur le sol.

Intervient à ce niveau,

- les pneumatiques,

- l'état du sol.

Ces deux paramètres déterminent un coefficient de frottement.

Le coefficient de frottement et le poids de l'engin déterminent l'adhérence.

Adhérence = Poids de l'engin x coefficient de frottement

L'adhérence est la force de réaction qui s'oppose au déplacement de l'engin par rapport au sol.

Un freinage efficace doit se faire en condition d'adhérence.

Si le freinage est trop important il y à blocage des roues, l'inertie est supérieure à l'adhérence, seule

les forces de frottement ralentissent l'engin qui est n'est plus contrôlé.

Le freinage perd de son efficacité, les pneumatiques sont râpés sur le sol et le risque de dérapage

est important.

Le freinage est d'autant plus performant qu'il retient la machine en condition d'adhérence à la limite

du glissement.

Dans de bonnes conditions d'adhérence, un freinage trop performant fait subir une forte décélération

à la limite du supportable par le conducteur, il se trouve projeté contre le pare-brise.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 42

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le freinage

Les systèmes de freinage ont plusieurs fonctions à réaliser:

- Frein de service, il immobilise une machine en mouvement par action sur une commande,

généralement au pied, permettant le fonctionnement normal du frein.

- Frein de secours, il immobilise une machine en mouvement par action sur une commande,

généralement à main, permettant le fonctionnement du frein en cas de défaillance du freinage de

service.

- Frein de stationnement, il maintient une machine immobilisée à l'arrêt par action sur une

commande manuelle.

Les machines ont souvent le frein de stationnement engagé par action de ressorts lorsque le

moteur est à l'arrêt.

- Ralentisseur, il retient la machine dans les descentes par action sur une commande manuelle.

Le ralentissement permet un freinage plus précis que le frein de service tout en limitant l'usure des

systèmes de freinage.

Certaines machines utilisent ces quatre fonctions, (tombereaux rigides).

Certaines de ces fonctions peuvent être regroupées sur une seule commande, par exemple le frein de

secours est commun avec le frein de stationnement, (chargeuses sur pneus, tracteurs sur chaînes...).

Le freinage utilise une multitude de systèmes, de part les évolutions technologiques et la variété des

machines.

La mise en œuvre du freinage peut utiliser des systèmes mécaniques, des circuits pneumatiques,

hydrauliques et électriques.

Des tendances générales se dégagent;

- Les systèmes entièrement mécaniques ne sont de moins en moins utilisés.

- Les commandes pneumatiques sont remplacées par des commandes hydrauliques.

- Une gestion électronique intervient dans la mise en service des systèmes de freinage, (frein de

stationnement des tombereaux articulés des séries E & E II, A. R. C.(Automatique Ralentisseur

Contrôle) des tombereaux rigides des séries C, D & D II.

- Les organes de freinage sec sont remplacés par des systèmes multi-disques à bain d'huile.

- Le freinage de l'essieu avant est séparé de ou des essieux arrières.

Illustration, frein mécanique à plateaux rotatifs de chargeuses pelleteuses.

Le même système est utilisé en sortie de boîte de vitesses avec une commande par vérin pneumatique

pour le frein de stationnement des tombereaux articulés de la série D.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 43

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le freinage

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 44

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le freinage

Le système de freinage crée un couple résistant qui s'oppose à l'avancement de la machine.

Le freinage réalise une liaison par adhérence plus ou moins glissante, (frottement) entre la roue et les

éléments qui lui sont liés, réducteurs, demi-arbres et le châssis de la machine, en général le carter de

pont ou la trompette de l'essieu.

Ce couple résistant s'exerce sur un organe tournant, il y à donc une puissance mise en oeuvre pour

freiner une machine en mouvement.

Cette puissance se dissipe en chaleur, ce qui explique la présence de système de refroidissement sur

beaucoup d'applications.

La puissance de freinage peut être supérieure à la puissance du moteur, par exemple de l'ordre de 4

fois sur les tombereaux rigides.

La puissance de freinage dépend de plusieurs paramètres;

- De la surface de contact entre l'élément tournant et l'élément fixe.

Du rayon ou diamètre moyen des surfaces en contact.

Plus le bras de levier est grand, plus le couple résistant est important.

De la surface en contact entre les éléments tournants et les éléments fixes.

Plus la surface est grande, plus le couple résistant est important.

- De la nature des matériaux en contact.

La nature des matériaux détermine des coefficients d'adhérence.

Ces coefficients tiennent compte de l'ambiance de travail, à sec ou à bain d'huile, de la

température...

- De la force de serrage.

La force de serrage détermine les forces de frottement entre les matériaux en contact.

Plus la force de serrage est importante, plus le couple résistant est important.

La commande et l'énergie utilisée pour agir sur le système de freinage peuvent être mécanique,

hydraulique, pneumatique ou combiner plusieurs technologies.

Illustration, Frein à sangle de chargeuse sur chaînes 977 série 20A.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 45

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le freinage

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 46

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le frein à sangle

Ce type de frein fonctionne en resserrant une sangle solidaire d'un point fixe autour d'une couronne

solidaire d'un élément tournant.

Le frein à sangle est utilisé sur les machines sur chaînes du type train de roulement parallèle en utilisant

l'extérieur des tambours contenant les embrayages latéraux.

La sangle est équipée de plaquettes de matériau de friction assemblées par rivetage.

La force de serrage est obtenue mécaniquement par un système de levier.

Sur les grosses machines, une assistance hydraulique réalise le serrage à partir d'une commande

nécessitant un faible effort de la part du conducteur.

Un tambour et sa sangle sont situés de chaque coté du couple conique, dans le caisson arrière du

châssis.

La sangle travaille en présence d'huile qui réduit l'adhérence entre les surfaces.

Ce phénomène est compensé par le grand diamètre du tambour et la surface de contact importante.

Illustration, frein de tracteur D8K.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 47

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le frein à sangle

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 48

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Les freins à tambour

Ce type de frein utilise un tambour solidaire de la roue, il est souvent logé à l'intérieur de la jante du

pneu.

L'élément de freinage recouvert d'une garniture de friction est appliqué à l'intérieur du tambour.

La force de serrage est obtenue;

- mécaniquement;

- par un système de cames et bras de levier,

- par un système de coin actionné par un vérin,

- par vérin hydraulique.

L'élément de freinage est en deux parties, souvent deux segments, cela permet un contact plus facile à

l'intérieur du tambour.

L'un est tendu, l'autre est comprimé par rapport à la rotation.

Un chanfrein, désigné détalonnage, est pratiqué en bout de la garniture, il évite les phénomènes de

vibration.

Un système mécanique permet le réglage du jeu entre les garnitures et le tambour afin de rattraper les

pertes de matières par l'usure.

Un montage de ressort permet le rappel des éléments en position de repos, ils évitent les frottements

résiduels générateurs d'usure et de chaleur.

Des tôles de protection ferment l'ensemble sans toutefois assuré une étanchéité complète;

- le freinage est influencé par le passage de la machine dans un terrain boueux et à plus forte

raison dans l'eau;

. Lubrification des surfaces et diminution de l'adhérence.

. Entrée de particules abrasives entre les garnitures et le tambour.

. Contrainte thermique importante dans le tambour.

- Les poussières consécutives à l'usure restent enfermées, s'accumulent et s'interposent entre les

surfaces.

Illustration, frein à tambour, segments actionnés par came, installé sur les décapeuses.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 49

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Les freins à tambour

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 50

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

La mise en action du frein

L'axe des cames est manœuvré par un levier en liaison avec la tige de poussée d'un vérin.

Un montage simple comporte un vérin hydraulique ou pneumatique simple effet, le rappel est réalisé par

un ressort.

Le levier peut contenir un mécanisme destiné à rattraper l'usure.

Ce type de levier est utilisé sur le frein de stationnement des D350E II & D400E II.

Particularité sur les décapeuses, voir illustration.

Le vérin pneumatique est double, il permet le cumul des fonctions, frein de stationnement, frein de

secours et frein de service.

Fonctionnement en frein de secours, frein de stationnement.

Aucune pression d'air n'est installée dans les vérins, les gros ressorts font sortir la tige et assurent la

force de freinage.

Suppression de l'immobilisation en frein de stationnement.

Une pression d'air agit sous le piston pour comprimer les gros ressorts.

Le levier revient en position de repos par l'action du petit ressort.

Fonctionnement en frein de service.

Une pression d'air agit sur le piston contre le petit ressort.

La force de serrage est fonction de la pression d'air.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 51

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

La mise en action du frein

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 52

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le frein à tambour et chambre d’expansion

Le frein à tambour et chambre d'expansion a été utilisée;

- sur les roues avant des tombereaux rigides 769B, 773,

- sur les roues de chargeuse 988 série 87A.

L'élément de freinage est divisé en 12 segments logés dans une cage d'écureuil.

Une chambre d'expansion assure la force de serrage.

Elle agit en vérin hydraulique en se gonflant lorsqu'elle est remplie par un circuit hydraulique.

Ce type de frein permet un bon contact garniture / tambour, il est aussi efficace en marche avant qu'en

marche arrière.

Il ne nécessite pas de système de rattrapage d'usure.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 53

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le frein à tambour et chambre d’expansion

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 54

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS Le frein à tambour, segments actionnés par

effet de coin

Le frein à tambour avec segments appliqués par effet de coin a été utilisé;

- sur les tombereaux articulés des séries C et D, la mise en action est réalisée par un vérin

pneumatique.

- des chargeuses sur pneus, par exemple 966D, la mise en action est réalisée par un vérin

hydraulique.

Le mécanisme de serrage agit entre deux rampes obliques.

Les éléments de poussé sont réglables en longueur pour permettre le rattrapage de l'usure.

Illustration, frein de tombereaux articulés des séries C et D.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 55

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS Le frein à tambour, segments actionnés par

effet de coin

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 56

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le frein à plateau

Ce type de frein est utilisé avec une commande mécanique en frein de service sur les chargeuse-

pelleteuses.

Il est surtout utilisé en frein de stationnement, en sortie de boîte de vitesses ou sur un arbre de

transmission.

Il utilise des disques de friction intercalés entre;

- des disques lisses solidaires du carter,

- les faces d'appui du carter,

- un ensemble de deux disques de serrage.

Les disques de frictions recouverts d'une matière de friction sont installés sur les cannelures de

l'élément tournant.

Des billes sont logées entre les disques de serrage dans des rainures obliques.

La force de serrage est réalisée mécaniquement.

Un système de tringlerie provoque un mouvement de rotation de deux disques l'un par rapport à l'autre.

Les billes montent sur les rainures obliques et provoquent l'écartement des deux disques de serrage.

Ce mouvement assure le serrage de l'empilage.

La position de repos est rétablie par des ressorts réunissant les deux disques de serrage.

Ce type de frein est enfermé dans un carter, il reste au sec, par contre fragile à la chaleur car peu

refroidi.

Illustration, frein de stationnement de tombereaux articulés de la série C et D.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 57

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le frein à plateau

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 58

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le frein à disque simple

Le frein à disque utilise un seul disque lisse tournant à l'intérieur d'un ou deux étriers fixes.

Il est utilisé sur;

- les tombereaux articulés de la série E,

- les roues avant des tombereaux rigides ...

Le freinage est réalisé par pincement du disque entre deux plaquettes garnis de matériaux de friction.

Le serrage est obtenu par;

- l'action de vérin hydraulique dans l'utilisation en frein de service, illustration du haut,

- l'action de ressort dans l'application en frein de stationnement, illustration du bas.

Remarque concernant le frein de stationnement.

La possibilité de mise en mouvement de l'engin est réalisée par compression des ressorts;

- par vérin hydraulique annulaire dans l'utilisation normal,

- par tirant fileté ou vis pour permettre le remorquage

Ce type de frein est simple de réalisation, il permet une force de serrage importante et assure une

bonne dissipation de la chaleur.

Son installation sur le moyeu de roue l'expose aux effets néfastes de la boue et de l'eau.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 59

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le frein à disque simple

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 60

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le frein multi -disques

Ce type de frein utilise un empilage qui alterne des disques lisses fixes et des disques garnis solidaires

de l'élément tournant.

Les freins multi-disques sont maintenant de plus en plus utilisés et se trouvent installés sur une grande

partie de la gamme des engins.

L'ensemble travail dans l'huile ce qui permet une bonne dissipation de la chaleur en plus de la protection

contre les agressions extérieures.

Dans le cas des tombereaux rigides, les disques de frein sont balayés par un gros débit d'huile.

Des rainures pratiquées dans l'épaisseur du matériau de friction favorisent la circulation de l'huile.

La perte d'adhérence due à la présence de l'huile est compensée par la nature des matériaux de friction

et par la grande surface de contact.

La force de serrage est réalisée ;

- par un vérin annulaire hydraulique ou pneumatique, des ressorts assurent le retour en position de

repos.

- par un ensemble de ressorts, une force, généralement hydraulique est nécessaire pour combattre les

ressort et permettre le déplacement.

Exemple, les freins de tracteurs, la force de serrage est réalisée mécaniquement par ressorts

bellevilles.

Le circuit hydraulique agit contre les ressorts pour permettre le déplacement.

Cette particularité permet la mise en service du frein de stationnement par manque de pression d'huile.

Illustration, frein de niveleuse série G, la mise en œuvre est pneumatique.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 61

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Le frein multi -disques

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 62

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

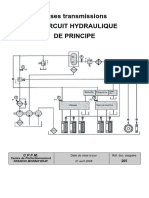

La commande de frein hydraulique

Principe d'une commande de frein multi-disques à serrage hydraulique, il existe d'autre type de

commande.

Le circuit de freins avant et le circuit de frein arrière se séparent au niveau de la valve de charge des

accumulateurs.

Un défaut de fonctionnement de l'un ne supprime pas le fonctionnement de l'autre.

Le circuit hydraulique de freinage est généralement constitué par:

un débit d'huile d'alimentation,

il est fourni directement par une pompe,

il est prélevé en dérivation sur un autre circuit, une valve de priorité est alors installée sur le

deuxième circuit pour sécuriser le remplissage du circuit de freinage.

Le débit de pompe doit être protégé par un limiteur de pression.

une valve de charge,

elle contrôle la pression de remplissage des accumulateurs

en fin de charge, le débit est bloqué ou dirigé vers un autre circuit, souvent de pilotage.

deux clapets anti-retour,

Ils sécurisent les circuits de frein en évitant les fuites internes vers la pompe et autre circuit.

les accumulateurs,

ils assurent une réserve d'huile sous pression,

le débit disponible sur la valve de freinage est supérieur à celui de la pompe,

un débit est maintenu sur la valve de freinage à l'arrêt de l'alimentation par le débit de la pompe,

(sécurité)

la valve de freinage,

elle est réalisée par deux réductions de pression à centre fermé.

elle gère la pression sur les freins, la force de freinage s'adapte à l'effort du pied sur la pédale.

le frein,

il assure le couple résistant sur l'entraînement d'une roue,

le freinage est obtenu par l'action de la pression sur l'élément de serrage.

En général, la valve de charge, les clapets anti-retour et la valve de freinage sont regroupés dans le

même corps.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 63

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

La commande de frein hydraulique

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 64

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

La commande de frein hydraulique

Exemple de circuit de commande de frein hydraulique, pelle M300.

Le débit est délivré directement par une pompe à cylindrée fixe.

La valve de frein dirige l'excédent de débit vers le circuit de pilotage.

Particularité, un vérin est installé entre la pédale et les réductions de pression.

L'engagement des freins de service peut être obtenu par une deuxième action qui agit sur le

remplissage du vérin.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 65

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

La commande de frein hydraulique

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 66

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS Le frein multi disques de tracteurs sur

chaînes

Illustration, tracteur sur chaînes, barbotin sur-élevé type premier D8L.

Le frein fait parti d'un ensemble contenant l'embrayage de direction.

Pour déplacer le tracteur, le piston de l'embrayage de direction doit être vidangé, le serrage est assuré

par l'action de ressorts Belleville.

Pour déplacer le tracteur, le piston de frein doit être alimenté pour comprimer les ressorts belleville et

libérer les disques de frein

Ce type d'embrayage de direction à été peut utilisé car remplacé par un embrayage à serrage

hydraulique.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 67

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS Le frein multi disques de tracteurs sur

chaînes

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 68

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS Le frein multi disques de tracteurs sur

chaînes

Illustration, tracteur sur chaînes, barbotin sur-élevé type D7R (FTC)

Pour déplacer le tracteur, le piston de l'embrayage de direction doit être alimenté, le serrage est assuré

par l'action de la pression.

Pour déplacer le tracteur, le piston de frein doit être alimenté pour comprimer les ressorts belleville et

libérer les disques de frein

Les tracteurs sur chaînes à commande de direction du type FTC utilise des réductions de pression à

centre ouvert pour alimenter les différent pistons.

Ces réductions de pression sont à commande électrique proportionnelle.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 69

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS Le frein multi disques de tracteurs sur

chaînes

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 70

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS Le frein multi disques de tracteurs sur

chaînes

Illustration, tracteur sur chaînes D8R, direction différentielle.

Le frein droit et gauche sont représentés en position frein désengagé.

L'empilage des disques assure la liaison entre l'arbre tournant vers la réduction finale et le carter fixé

sur le châssis.

Le serrage est réalisé par un ressort belleville en appuis sur le plateau.

Le désengagement du frein est réalisé par action hydraulique dans la chambre du plateau.

Le ressort est comprimé, les disques ne sont plus serrés.

Le tracteur à direction différentielle n'est pas équipé d'embrayages latéraux de direction.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 71

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS Le frein multi disques de tracteurs sur

chaînes

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 72

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Estimation de’ la puissance de freinage

Caterpillar demande au conducteur d'une machine d'estimer la puissance de freinage régulièrement,

Par exemple, le contrôle doit être effectué une fois par jour sur les tombereaux rigides 769C,

tombereaux articulés de la série E II, toutes les 250 H sur les chargeuses sur pneus 950G, tracteurs sur

chaînes D7R.

La périodicité et les procédures sont toujours expliquées dans le manuel de conduite et d'entretien,

chapitre entretien, frein, essais.

ère

Souvent, le système de freinage de service retient la machine en condition de calage convertisseur, 1

vitesse engagée à puissance moteur maxi.

Dans les mêmes conditions le frein de stationnement glisse, il retient la machine avec la 2éme vitesse

engagée.

Cette possibilité permet d'arracher une machine en force suite à un incident de fonctionnement en

situation d'urgence et de danger.

Cette possibilité doit rester exceptionnelle, le système de freinage ne résiste pas.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 73

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Estimation de’ la puissance de freinage

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 74

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Estimation de la puissance de freinage

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 75

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Estimation de la puissance de freinage

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 76

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Les réductions finales

Les réductions finales sont situées en bout de la chaîne cinématique, elles entraînent les roues ou les

barbotins.

A partir de la puissance fournie par le couple conique et le différentiel qui éventuellement l'accompagne,

les réductions finales diminuent la vitesse de rotation et procurent une augmentation du couple moteur.

Ils utilisent des trains d'engrenages à denture extérieure ou des trains planétaires.

Les réductions finales sont montées très prés des roues ou barbotins.

Ce montage permet;

- d'utilisé des composants de faible dimension car le couple à transmettre est faible sur l'ensemble de

la chaîne cinématique,

- de limité les effets d'inertie sur les pièces en mouvement car les masses en rotation sont faibles.

Les réductions finales installées en bout de la chaîne cinématique imposent des montages mécaniques

compliqués, surtout au niveau du guidage en rotation des moyeux.

La tendance est à installer les réducteurs contre le couple conique.

Ce montage impose des arbres d'entraînement de grosse section car ils transmettent le couple

maximum.

Les freins multi-disques peuvent être installés entre le couple conique et la réduction finale.

Les freins profitent alors de la réduction finale pour augmenter le couple résistant.

Illustration, ensemble d'un essieu de chargeuses sur pneus 962G.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 77

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Les réductions finales

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 78

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Les réductions finales à trains d’engrenages

Ce type de réduction est simple, mais;.

- l'encombrement est important,

- le nombre de roulement est également important, chaque guidage doit permettre le réglage des

jeux de fonctionnement,

- d'un étage à un autre, le couple transmis passe par un seul contact de denture, les pignons sont

très larges.

Illustration, transmission finale de pelle hydraulique 245D.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 79

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Les réductions finales à trains d’engrenages

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 80

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Les réductions finales à trains planétaires

Ce type de réduction utilise les trois éléments d'un train planétaire;

- le planétaire, l'élément moteur,

- la couronne, l'élément fixe,

- les satellites et le porte satellite, éléments récepteurs qui assurent la rotation de la roue ou du

barbotin.

Sur les très grosses machines, il peut y avoir un double train planétaire.

Le fonctionnement détaillé des trains planétaires fait l'objet d'un chapitre particulier, voir le document les

trains d'engrenages à pignons planétaires, n° 203.

Illustration, réducteur de roue de chargeuses sur pneus 980G.

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 81

CHAINES CINEMATIQUES

BASES TRANSMISSIONS

Les réductions finales à trains planétaires

Centre de Perfectionnement Francis Monnoyeur 241 82

Vous aimerez peut-être aussi

- 243-1 S-Transmission Niveleuse SérieHDocument35 pages243-1 S-Transmission Niveleuse SérieHمحمد يونس100% (3)

- 262 S - Chaîne Cinématique, Circuits Hyd de Trans Des ScrapeDocument80 pages262 S - Chaîne Cinématique, Circuits Hyd de Trans Des Scrapeait mimoune100% (1)

- 3 RyhDocument40 pages3 RyhChakrounePas encore d'évaluation

- 239-1 S-Transmission Power Shuttle 428 & 438 CDocument30 pages239-1 S-Transmission Power Shuttle 428 & 438 CBrahim AchmegmegPas encore d'évaluation

- Transmission Ecpc Des Niveleuses HDocument31 pagesTransmission Ecpc Des Niveleuses Hمحمد يونس80% (5)

- 254 S Transmission 725 730Document85 pages254 S Transmission 725 730Raouf Be89% (9)

- 253-S 769D 5SS TransmissionDocument81 pages253-S 769D 5SS Transmissionwtn201350% (2)

- 202 - Les Coupleurs Et Les ConvertisseursDocument76 pages202 - Les Coupleurs Et Les Convertisseursahmedbizerte100% (1)

- 288 S - Cicuit de Translation 307CDocument18 pages288 S - Cicuit de Translation 307CJunior MatondoPas encore d'évaluation

- 247 Commandes Electriques Des Boites de Vitesses PDFDocument40 pages247 Commandes Electriques Des Boites de Vitesses PDFbrahimPas encore d'évaluation

- 247 - Commandes Électriques Des Boites de VitessesDocument40 pages247 - Commandes Électriques Des Boites de Vitesseswtn2013100% (7)

- Chaine CinéMatique Pelle HydrauliqueDocument12 pagesChaine CinéMatique Pelle HydrauliqueLiebherr100% (3)

- 3020 Les Circuits D'équipement Des Pelles Sur Chaînes 320D - 336DDocument70 pages3020 Les Circuits D'équipement Des Pelles Sur Chaînes 320D - 336Dcherif95% (19)

- 604 S - Eléments de Technologie CAT PDFDocument61 pages604 S - Eléments de Technologie CAT PDFHugo Tia100% (4)

- Orbitrol Profs MVMDocument9 pagesOrbitrol Profs MVMnorbus100% (2)

- NiveleuseDocument24 pagesNiveleuseEl Hadji Malick Sy100% (1)

- 4004 - Les Circuits de Frein Et Ventilateur Niveleuses MDocument42 pages4004 - Les Circuits de Frein Et Ventilateur Niveleuses Mbangaly amadou100% (1)

- 283 S - Direction Différentielle D8R-D9RDocument37 pages283 S - Direction Différentielle D8R-D9Rwtn2013100% (3)

- 473 S - Circuits HydrauliquesDocument50 pages473 S - Circuits HydrauliquesZied Naat100% (5)

- Mécanique Hub Toolbox - Valves de Réglage Et Injecteurs CAT 3116 Diesel EngineDocument3 pagesMécanique Hub Toolbox - Valves de Réglage Et Injecteurs CAT 3116 Diesel Enginebrahim100% (5)

- 245-1 S-Transmission Trateur Série MDocument49 pages245-1 S-Transmission Trateur Série Mwtn2013100% (3)

- 282 S - Le Circuit de Transmission Des D6NDocument24 pages282 S - Le Circuit de Transmission Des D6Nwtn2013100% (1)

- 432 - Circuit de Direction Des 950G-962G-966G Et 972GDocument41 pages432 - Circuit de Direction Des 950G-962G-966G Et 972Gwtn2013100% (18)

- 266 S - Circuit Hydraulique 953CDocument25 pages266 S - Circuit Hydraulique 953CcherifPas encore d'évaluation

- 789D Train de PuissanceDocument56 pages789D Train de PuissanceOmar Hajji100% (1)

- Moteur 3408CDocument7 pagesMoteur 3408CKJDNKJZEF100% (1)

- 127-2 S Contrôles Et Réglages 3116Document32 pages127-2 S Contrôles Et Réglages 3116Mirabeau Tchio DassePas encore d'évaluation

- 101 - Circuit D'airDocument33 pages101 - Circuit D'airElhadi EnpPas encore d'évaluation

- 398-1 S Schémas Hyd Pelles 312 C Et 315 CDocument51 pages398-1 S Schémas Hyd Pelles 312 C Et 315 CChakroune100% (2)

- 385 S-DiagnosticDocument30 pages385 S-Diagnosticمحمد يونس100% (2)

- Document de Synthèse Du Stage 725 730Document35 pagesDocument de Synthèse Du Stage 725 730Chakroune100% (1)

- 378 - Circuit Hydraulique Base PDFDocument27 pages378 - Circuit Hydraulique Base PDFHillal TamsaouetePas encore d'évaluation

- Cat 140KDocument28 pagesCat 140KmouradPas encore d'évaluation

- 272 S - Transmission Du D10RDocument41 pages272 S - Transmission Du D10Rwtn2013100% (7)

- Presentation Commandes Électroniques CaterpillarDocument54 pagesPresentation Commandes Électroniques CaterpillarHamza Abdelhamid100% (1)

- Puissance Groupe Hydraulique D Une Pelle 954 LiebherrDocument32 pagesPuissance Groupe Hydraulique D Une Pelle 954 LiebherrLiebherr100% (1)

- 205 - Le Circuit Hydraulique de Principe PDFDocument66 pages205 - Le Circuit Hydraulique de Principe PDFHillal TamsaouetePas encore d'évaluation

- 259S - Principe de Fonctionnement Des MachinesDocument24 pages259S - Principe de Fonctionnement Des Machineswhmidi7331100% (1)

- 140 S - Evolution Injec CatDocument33 pages140 S - Evolution Injec CatcherifPas encore d'évaluation

- 1102 Boite PowershiftDocument14 pages1102 Boite PowershiftWahab jt100% (1)

- Transmission Niveleuse Série HDocument36 pagesTransmission Niveleuse Série HMouvement pour le Rassemblement PatriotiquePas encore d'évaluation

- 140 S Evolution Injec Cat PDFDocument33 pages140 S Evolution Injec Cat PDFLuc Mutombo Mukulu100% (1)

- 391 S Régulation Des Pompes PDFDocument61 pages391 S Régulation Des Pompes PDFNacer NacerPas encore d'évaluation

- 278 S - Contrôle Et Réglage 928G À 990IIDocument135 pages278 S - Contrôle Et Réglage 928G À 990IIMarcio Soraia Zopi100% (2)

- 534-1 S-Calibrage Tracteur Série M Et RDocument21 pages534-1 S-Calibrage Tracteur Série M Et Rwtn2013100% (3)

- 711 S - Procédure SISDocument79 pages711 S - Procédure SISKJDNKJZEF100% (3)

- 141 S - Moteur 3116 & 3126Document35 pages141 S - Moteur 3116 & 3126Ikeo100% (11)

- Moteur Thermique Diesel 3408C: Centre Formation CasablancaDocument49 pagesMoteur Thermique Diesel 3408C: Centre Formation Casablancaمحمد يونسPas encore d'évaluation

- 3116remplacement Des Sleeve Date de Publication Par Hussein YASSEIN - 01/04/2005Document34 pages3116remplacement Des Sleeve Date de Publication Par Hussein YASSEIN - 01/04/2005HUSEIN100% (6)

- 715-2 S - Codes Diagnostic Des MachinesDocument54 pages715-2 S - Codes Diagnostic Des MachinesLhsan Rajawi100% (2)

- Moteur CatDocument21 pagesMoteur CatChakroune100% (2)

- 281 S - Le Circuit D'équipement Des D6NDocument46 pages281 S - Le Circuit D'équipement Des D6Nwtn2013100% (1)

- Formation Conduite Niveleuse SerieHDocument28 pagesFormation Conduite Niveleuse SerieHahmedbizerte100% (21)

- Caractéristiques Techniques D'un Bulldozer D8Document21 pagesCaractéristiques Techniques D'un Bulldozer D8ouattara yaya katiaPas encore d'évaluation

- Chaine CinematiqueDocument44 pagesChaine CinematiqueAntoine MalléPas encore d'évaluation

- Dossier Technique Direction Assistee DIRAVIDocument12 pagesDossier Technique Direction Assistee DIRAVIDhia Cléop'art ZnaidiPas encore d'évaluation

- Structure Et FonctionemetDocument230 pagesStructure Et FonctionemetNacer NacerPas encore d'évaluation

- 452 S - Circuit de Pilotage Des M300CDocument36 pages452 S - Circuit de Pilotage Des M300Cاياد القباطيPas encore d'évaluation

- Les Circuits D'équipement Niveleuses MDocument61 pagesLes Circuits D'équipement Niveleuses Mbangaly amadouPas encore d'évaluation

- 249-1 S-Direction Différentielle Tracteur Sur ChainesDocument32 pages249-1 S-Direction Différentielle Tracteur Sur Chaineswtn2013100% (1)

- Lettre de Motivation Karma RiverstonDocument1 pageLettre de Motivation Karma RiverstonSoumaïla NombréPas encore d'évaluation

- LM Priscille ZONGODocument1 pageLM Priscille ZONGOSoumaïla NombréPas encore d'évaluation

- CV Update 11042020 V1Document2 pagesCV Update 11042020 V1Soumaïla NombréPas encore d'évaluation

- Pelles HydrauliquesDocument24 pagesPelles HydrauliquesSoumaïla Nombré100% (1)

- Dictionnaire Mooré Français AnglaisDocument320 pagesDictionnaire Mooré Français AnglaisSoumaïla NombréPas encore d'évaluation

- Avis de Recrutement de 3 MécaniciensDocument2 pagesAvis de Recrutement de 3 MécaniciensSoumaïla NombréPas encore d'évaluation

- Avis de RecrutementDocument2 pagesAvis de RecrutementSoumaïla NombréPas encore d'évaluation

- Série II Chargeuse Sur PneusDocument24 pagesSérie II Chargeuse Sur PneusSoumaïla NombréPas encore d'évaluation

- MecaniqueautoDocument73 pagesMecaniqueautoKarim MohamadPas encore d'évaluation

- Arrêté Portant Modification Du Calendrier Des Examens de La Session de 2020Document5 pagesArrêté Portant Modification Du Calendrier Des Examens de La Session de 2020Soumaïla NombréPas encore d'évaluation

- Guide Tarika Tijani PDFDocument33 pagesGuide Tarika Tijani PDFBaba Ndiath100% (4)

- Lettre de Motivation: Objet: Candidature Pour Le Poste D'ingénieur RéseauDocument1 pageLettre de Motivation: Objet: Candidature Pour Le Poste D'ingénieur RéseauSoumaïla Nombré100% (1)

- Lettre de Motivation: Objet: Candidature Pour Le Poste D'ingénieur RéseauDocument1 pageLettre de Motivation: Objet: Candidature Pour Le Poste D'ingénieur RéseauSoumaïla Nombré100% (1)

- Pelles HydrauliquesDocument24 pagesPelles HydrauliquesSoumaïla NombréPas encore d'évaluation

- Guide Tarika Tijani PDFDocument33 pagesGuide Tarika Tijani PDFBaba Ndiath100% (4)

- Lettre de Motivation Modele de PresentationDocument3 pagesLettre de Motivation Modele de PresentationSmirnov ArtaéévPas encore d'évaluation

- Modele Lettre MotivationDocument1 pageModele Lettre MotivationAugustin LecoqPas encore d'évaluation

- 40-Rabanas A118Document8 pages40-Rabanas A118Soumaïla NombréPas encore d'évaluation

- Guide de Reglage Dune Voiture RCDocument18 pagesGuide de Reglage Dune Voiture RCCédric MorisotPas encore d'évaluation

- RedaDocument29 pagesRedaHamza ChahbiPas encore d'évaluation

- Chatenet Barooder PartsDocument61 pagesChatenet Barooder Partsacx01bcPas encore d'évaluation

- DS3 R5 PrésentationDocument2 pagesDS3 R5 Présentationtito titoPas encore d'évaluation

- Safim Mpack Structure de Chaussee Projetees 06 12 2022Document1 pageSafim Mpack Structure de Chaussee Projetees 06 12 2022odilon VODOUNON TOYIPas encore d'évaluation

- FiniteDocument24 pagesFiniteMoonRiMouPas encore d'évaluation

- MFP Brochure Xforce 072014 FRDocument8 pagesMFP Brochure Xforce 072014 FRJean SaisrienPas encore d'évaluation

- Bosch Motronic Me7 4 6 Es9j4 Institut Citroen PDFDocument694 pagesBosch Motronic Me7 4 6 Es9j4 Institut Citroen PDFLuc Mutombo Mukulu100% (4)

- Partie 7 Panneaux de SignalisationDocument10 pagesPartie 7 Panneaux de SignalisationAbdoul RazakPas encore d'évaluation

- Sherco Manuel 250 300 Sef-R 2017-Web PDFDocument188 pagesSherco Manuel 250 300 Sef-R 2017-Web PDFPier o.f.r.Pas encore d'évaluation

- Great Wall Wingle 5 4x4Document8 pagesGreat Wall Wingle 5 4x4AristideKonanPas encore d'évaluation

- SSP 475 Systèmes ESC Audi PDFDocument80 pagesSSP 475 Systèmes ESC Audi PDFbrahimPas encore d'évaluation

- Premium 440.25-26 t6x2 PusherDocument5 pagesPremium 440.25-26 t6x2 PusherStefan Merck AbrahamPas encore d'évaluation

- Indiquer Un CheminDocument1 pageIndiquer Un CheminAlex OpreanPas encore d'évaluation

- BPW Essieux SH SK S..LLDocument66 pagesBPW Essieux SH SK S..LLThibault ChapelPas encore d'évaluation

- 02 FR Usg 2184393 Bike Standard 2020 05 22 1Document17 pages02 FR Usg 2184393 Bike Standard 2020 05 22 1ArthurPas encore d'évaluation

- TéchnologieDocument2 pagesTéchnologiezinouille2208Pas encore d'évaluation

- PL Scenic FDocument12 pagesPL Scenic FdianaPas encore d'évaluation

- Ouvragestypes 3-1 Picf Pipo PodDocument31 pagesOuvragestypes 3-1 Picf Pipo Podtest liliPas encore d'évaluation

- Charge À L'essieu - WikipédiaDocument9 pagesCharge À L'essieu - Wikipédiaesteve sogloPas encore d'évaluation

- Interrogation Transport Et CirculDocument5 pagesInterrogation Transport Et CirculDanny KamandiPas encore d'évaluation

- RR Sport Vin 147226 Ok PDFDocument257 pagesRR Sport Vin 147226 Ok PDFzakareya kalomarPas encore d'évaluation

- Eyquem Toutes Les BougiesDocument111 pagesEyquem Toutes Les Bougiesmat_du_13Pas encore d'évaluation

- Renault: MAU FGT 1 223 2.3DCI 125CH Master Chassis Moyen 2 130 000.00Document13 pagesRenault: MAU FGT 1 223 2.3DCI 125CH Master Chassis Moyen 2 130 000.00Sofiane Slr LebbahPas encore d'évaluation

- Liste fournitures-SNCFreseau Systeme QualificationDocument3 pagesListe fournitures-SNCFreseau Systeme QualificationSalah MedoPas encore d'évaluation

- Chap 3 SuspensionDocument10 pagesChap 3 SuspensionMohamed ATOUFIPas encore d'évaluation

- Deere Gator Rear Receiver Hitch Install InstructionsDocument5 pagesDeere Gator Rear Receiver Hitch Install InstructionsMichael OverbeyPas encore d'évaluation

- Couples de SerragesDocument4 pagesCouples de Serragesapi-3765963100% (2)

- Bosch Efi - CrossrefDocument11 pagesBosch Efi - Crossrefdetworkshop100% (1)

- Fiche Produit Estrade ES 1Document2 pagesFiche Produit Estrade ES 1CharniguetPas encore d'évaluation