Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Calcul Des Chambres Froides

Transféré par

Yosra JbeliTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Calcul Des Chambres Froides

Transféré par

Yosra JbeliDroits d'auteur :

Formats disponibles

Dimensionnement des chambres froides

1 CLASSEMENT DES CHAMBRES FROIDES.

Il existe trois types de chambres froides :

• la chambre froide compacte

• la chambre froide modulable, démontable

• la chambre froide bâtie.

a- Définition :

Une chambre froide à usage commercial, est une enceinte frigorifique apte à

maintenir à la température requise les denrées périssables qui sont entreposées et

d’un volume tel que l’utilisateur doit y pénétrer pour introduire et prélever les produits.

Il existe deux types de chambre froide :

1- Chambre froide à température positive. L'évaporateur sera de type +A haute

température à convection naturelle. Exemple chambre froide de fleur (4) °C

+A haute température à convection forcée et dégivrage par air ambiant

Exemple chambre à produits embouteillés(4) °C.

2-Chambre froide à moyenne température

Exemple chambre à viande (1) °C.

3-Chambre froide à température négative

- Exemple chambre congélateur (-24°C) dégivrage électrique ou à gaz chauds.

2 PROCEDES DE REFROIDISSEMENT DANS

DES CHAMBRES FROIDES

2-1- modes de refroidissement

a- refroidissement directe

Celui-ci est également dénommé détente directe dans ce cas, le fluide frigorigène est

directement en contact thermique avec le liquide à refroidir, la chaleur qui lui est

retirée assurant l’évaporation du fluide frigorigène.

b- refroidissement indirecte

Il y a refroidissement indirect quand, pour le transfert de chaleur entre le liquide à

refroidir et le fluide frigorigène en évaporation, on a recours à un troisième liquide

intermédiaire que l’on dénomme généralement fluide frigo-porteur .

2-2- Systèmes de dégivrage

DEGIVRAGE DES EVAPORATEURS DES POSTES A TEMPERATEURS POSITIVES

Dégivrage à air

Avec des températures de conservation supérieures à 0°C, le dégivrage se conçoit

Calcul d’une chambre froide 1

Dimensionnement des chambres froides

généralement par arrêt de la production frigorifique et la mise en “ marche forcée ”du

ou des ventilateurs de l’évaporateur.

Le passage contenu de l’air à travers l’évaporateur (air à une température supérieur

à 0°C) va faire fondre le givre accumulé et assurer le dégivrage. La commande de

dégivrage pouvant se faire automatiquement par interrupteur horaire ou

manuellement.

DEGIVRAGE DES EVAPORATEURS DES POSTES A TEMPERATURE

NEGATIVES

Pour les postes à températures négatives il existe principalement trois procédés de

dégivrage.

1. Dégivrage par chauffage électrique

le dégivrage par résistances électriques est, de loin, le mode de dégivrage le plus

utilisé. Des épingles (ou cannes) chauffantes sont agrafées dans l’évaporateur

parallèlement aux tubes.

La commande du dégivrage se fait généralement par interrupteur horaire(“ pendule

de dégivrage ”), le retour à la “ marche réfrigération ” étant souvent assuré par un

thermostat de fin de dégivrage.

Avec ce procédé de dégivrage il est également prévu un thermostat de sécurité

chaud.

2. Dégivrage par gaz chauds

Avec ce procédé, le dégivrage de l’évaporateur est obtenu en envoyant dans

l’évaporateur les gaz chauds venant du refoulement du compresseur.

Une conduite “gaz chauds ” sur laquelle on trouve un robinet électromagnétique, relie

le refoulement du compresseur à l’entrée de l’évaporateur ‘en aval du détendeur).

La commande de dégivrage, par ouverture du robinet électromagnétique “ gaz

chauds ”, se fait généralement par interrupteur horaire.

3. Dégivrage par inversion de cycle

Une vanne 4 voies d’inversion de cycle permet d’inverser les rôles du condenseur et

de l’évaporateur. En phase dégivrage l’évaporateur à dégivrer fonctionne en

condenseur et le condenseur en évaporateur.

Comme pour les deux autre procédés, la commande du dégivrage (alimentation de

la vanne 4 voie d’inversion de cycle) se fait par interrupteur horaire.

3 Calcul de volume de la chambre

Vch = E/gv (m3)

Vch : volume de charge

E : Capacité de la chambre (T)

gv : coeff de charge T/m3.

Viande congelée gv = 0,35 T/ m3.

Viande suspendu gv = 0,25 T/ m3

Poisson en caisse gv = 0,45 T/ m3

Beurre gv = 0,70 T/ m3

.Oeuf gv = 0,26 T/ m3

Calcul d’une chambre froide 2

Dimensionnement des chambres froides

Pomme en caisse gv = 0,36 T/ m3

Orange gv = 0,45 T/ m3

Fch = Vch/Hch

Fch = surface de charge

Hch = hauteur de charge (0,5 à 0,6 m entre plafond et charge)

FCF = Fch/β

FCF = surface réelle de la C.F.

β = coeff d.utilisation

Pour : 100m² 0,70 à 0,75

100 - 400m² 0,75 à 0,80

400 m² 0,80 à 0,85

4 Introduction

Avant de commencer à procéder au dimensionnement des composants d’une

installation frigorifique, il est nécessaire de connaître :

la température souhaitée par le client ainsi que le type de marchandises qui

va se trouver dans la chambre froide

les modalités et contraintes de réalisation de l’installation

le type d’installation.

Ce n’est qu’après cela que l’on peut déterminer les charges thermiques de la

chambre froides. Ces charges correspondront à la production frigorifique nécessaire

pour en assurer la compensation.

Les charges thermiques se répartissent en deux grandes catégories : les charges

externes et les charges internes.

La catégorie des charges thermiques externes comprend :

les charges dues aux apports de chaleur par transmission à travers

l’enveloppe de la chambre froide : parois verticales, plancher bas et plancher

haut ;

les charges dues au renouvellement d’air ;

les charges dues à l’ouverture des portes.

La catégorie des charges thermiques internes se subdivise elle-même en deux

sous-catégories :

la sous-catégorie des charges dépendantes des produits entreposés et du ou

des évaporateurs, à savoir :

o les charges dues aux produits entrants ;

o les charges dues à la respiration des produits entreposés ( fruits et

légumes) ;

o les charges dues à la chaleur dégagée par le moteur de chaque

ventilateur d’évaporateur ;

o les charges dues au dégagement de chaleur des résistances

électriques des évaporateurs lorsque ces résistances sont mises sous

Calcul d’une chambre froide 3

Dimensionnement des chambres froides

tension en période de dégivrage ;

la sous-catégorie des charges indépendantes des produits entreposés et de

l’installation frigorifique et qui comprend :

o les charges dues à l’éclairage ;

o les charges dues au personnel ;

o les charges dues aux chariots élévateurs et transpalettes ;

o les charges dues à la présence d’éventuellement autres machines.

Calcul d’une chambre froide 4

Dimensionnement des chambres froides

5 Calcul des charges thermiques

externes

5.1 Charge thermique par transmission à travers

les parois ( Qtr)

On procède à ce calcul par paroi, c’est-à-dire d’abord les quatre parois verticale puis

le plancher haut (toiture) et enfin le plancher bas.

La charge thermique par transmission à travers les parois a pour valeur :

Q K St

tr

K étant le coefficient de transmission thermique de la paroi ( W/m²K), S la surface de

la paroi ( m²)et t l’écart de température entre l’intérieur de la chambre froide et

l’extérieur ( température du local qui contient la chambre froide ou la température de

l’extérieur).

Le coefficient K est calculé suivant sa formule classique :

K 1

1 e 1

n j

h hi

j 1

j e

On trouvera ci-dessous les tableaux donnant les coefficient de conductibilité

thermique des différents matériaux utilisés ainsi que le tableau donnant les

coefficients d’échange superficiel hi et he.

Calcul d’une chambre froide 5

Dimensionnement des chambres froides

Calcul d’une chambre froide 6

Dimensionnement des chambres froides

Calcul d’une chambre froide 7

Dimensionnement des chambres froides

Calcul d’une chambre froide 8

Dimensionnement des chambres froides

Lorsqu’on veut effectuer un calcul précis dans le cas de chambres froides dont

certaines parois sont fortement ensoleillées, on majore l’écart de température t

donnant la charge thermique par transmission de la valeur de t’ donnée par le

tableau ci-dessous.

Q K S(t t')

tr

Calcul d’une chambre froide 9

Dimensionnement des chambres froides

5.2 Charge thermique par renouvellement d’air(Qre)

Dans de nombreuses chambres froides, il est prévu de renouveler plus ou moins l’air

ambiant, c’est-à-dire de remplacer une partie de l’air de la chambre froide par de l’air

extérieur dont la température est, une partie de l’année, supérieure à celle de la

chambre froide. La quantité d’air neuf admise doit être refroidie de la température

extérieure à la température de la chambre froide et constitue donc une charge

thermique.

La charge thermique par renouvellement d’air a pour valeur :

Qre ma,eh en kW

où ma,e est le débit massique d’air extérieur admis en kg/s et h est la différence

d’enthalpie entre l’air extérieur et l’air ambiant de la chambre froide (kJ/kg).

On a par ailleurs :

V

m

a,e a,a

86400

a,e

1,293

1 t

a,a

a

273,15

V V n

a,e cf

n 70

V cf

Va,e est le débit volumique d’air extérieur en m³/jour, a,a la masse volumique de l’air

dans la chambre froide, ta la température en °C de la chambre froide, V cf le volume

de la chambre froide en m³ et n le taux de renouvellement d’air journalier en jour -1

Calcul d’une chambre froide 10

Dimensionnement des chambres froides

5.3 Charge thermique par ouverture des portes( Qop)

Dans le cas de petites chambres froides commerciales ne comportant qu’une seule

porte, on se contente du calcul de la charge par renouvellement d’air tandis que dans

le cas d’une chambre froide d’assez grand volume comportant plusieurs portes. Il est

recommandé d’effectuer également le calcul de la charge par ouverture des portes.

Dans l’hypothèse où la chambre comporte plusieurs portes, on suppose presque

toujours qu’il n’y a très rarement ouverture simultanée de plusieurs portes et c’est

pourquoi le calcul n’est effectué que pour une seule porte.

La charge thermique par ouverture des portes est donnée par la formule :

Q 80,067t l h h 1 h h c

a,e

on trouve une grandeur

op p p a,a p p p a,e a,a ra

a,a

en watt

où tp est l’écart de température de l’air entre les deux côtés de la porte

p est le temps d’ouverture des portes exprimé en min/h

a,a est la masse volumique de l’air dans la chambre

a,e est la masse volumique de l’air à l’extérieur de la chambre

lp est la largeur de la porte

hp est la hauteur de la porte

ha,e et ha,a les enthalpies de l’air à l’extérieur et l’intérieur de la chambre froide

cra est un coefficient de minoration dû à la présence éventuelle d’un rideau d’air.

Dans le cas d’une porte sans rideau, on le prend égal à 1, tandis que dans la cs avec

rideau on le prend égal à 0,25.

On doit aussi calculer le temps d’ouverture des portes. Il consiste dans un premier

temps à déterminer le tonnage entreposable dans la chambre froide considérée, puis

partant de cette valeur, à estimer le flux horaire maximal de marchandises entrant ou

sortant (stockage/déstockage). Connaissant par expérience le temps moyen pendant

lequel la porte d’une chambre froide reste ouverte pour permettre le transit d’une

tonne d’un type de marchandise donné, il est alors possible de calculer pendant

combien de temps elle restera ouverte pour permettre le passage de la masse de

marchandises considérée. Le temps moyen pendant lequel la porte d’une chambre

froide reste ouverte pour permettre le transit d’une tonne d’un type de marchandise

donné comprend le temps nécessaire au passage au retour ( à vide ou à plein).

On a :

d f

i j

24

p

en min/h où dt est la durée moyenne d’ouvertures des portes en min/tonnes et f j le

flux journalier de marchandises en tonne/jour. Le tableau ci-dessous vous donne la

valeur de dt.

Calcul d’une chambre froide 11

Dimensionnement des chambres froides

Le flux journalier fj de marchandises pouvant transiter par la ou les portes d’une

chambre froide se détermine par l’expérience sur la base d’un certain pourcentage

de la contenance totale de la chambre froide en kg.

La contenance totale d’une chambre froide peut être calculée d’après la formule :

C Ahd

e o

où A est la surface de la chambre froide en m², h la hauteur maximale de gerbage

(entreposage) en m, de est la densité d’enterposage en kg/m³ donnée par les

tableaux ci-joints et o le coefficient d’occupation au sol des marchandises tenant

compte des passages, des espacements à respecter et donné en %( voir tableau ci-

dessous).

Calcul d’une chambre froide 12

Dimensionnement des chambres froides

Calcul d’une chambre froide 13

Dimensionnement des chambres froides

Calcul d’une chambre froide 14

Dimensionnement des chambres froides

Calcul d’une chambre froide 15

Dimensionnement des chambres froides

6 Calcul des charges thermiques

internes

6.1 Charges thermiques internes indépendantes

des denrées entreposées

6.1.1 CHARGE THERMIQUE DUE À L’ÉCLAIRAGE (QEC)

Dans des chambres froides classiques, les luminaires prévus, doivent pouvoir

résister au froid et à l’humidité, être étanches à l’eau, être protégés des contacts

avec tous objets et être insensibles aux effets de la poussière. L’éclairement nominal

habituellement prévu oscille entre 60 et 100 lx ce qui fait que le projeteur peut partir

dans ses calculs sur la base d’une charge thermique d’environ 6W/m².

Plus généralement, la charge thermique due à l’éclairage se calcule d’après la

formule :

Q iP

24

ec

i étant le nombre de luminaires, P la puissance de chaque luminaire en W y compris

la puissance du starter dans le cas de lampes à cathode chaude, la durée de

fonctionnement des luminaires en h/j.

6.1.2 CHARGE THERMIQUE DUE AUX PERSONNES (QPE)

La charge thermique due aux personnes se calcule d’après la formule :

Q iq p

24

pe

où i est le nombre de personnes opérant dans la chambre froide, q p la quantité de

chaleur dégagée par unité de temps par une personne en activité moyenne dans une

chambre froide( voir tableau ci-dessous) et la durée de la présence de chaque

personne dans la chambre froide en h/j.

6.1.3 CHARGE THERMIQUE DUE AU MATÉRIEL ROULANT (QMR)

Ce matériel roulant est le plus souvent constitué de chariots élévateurs et

transpalettes. On a :

Calcul d’une chambre froide 16

Dimensionnement des chambres froides

Q iP

24

mr

avec i le nombre de matériels roulants, P la puissance totale de chaque type de

matériel roulant et le temps de fonctionnement de ce matériel par journée en h/j.

6.1.4 CHARGE THERMIQUE DUE AUX MACHINES DIVERSES (QMD)

Ces machines peuvent être très diversifiées : étuves, cutters, hachoirs, etc. On alune

formule identique au point précédent.

Q iP

24

md

Calcul d’une chambre froide 17

Dimensionnement des chambres froides

6.2 Charges thermiques internes dépendantes des

denrées entreposées

6.2.1 CHARGE THERMIQUE DUE AUX DENRÉES ENTRANTES (QDE)

Cette charge résulte de ce que les produits introduits dans la chambre froide se

trouvent presque toujours à une température supérieure à la température de la

chambre froide et qu’ils dégagent donc une certaine quantité de chaleur aussi

longtemps que leur température n’est pas tombée à la température d’entreposage.

La charge due aux produits entrants pour abaisser leur température jusqu’à celle

d’entreposage est donnée par la formule :

1

Q mc t t mLmc t t

1 2 2 2 3

86400

de

en kW où

m est la masse de denrées introduite chaque jour en kg/j

c1 est la capacité thermique moyenne entre t1 et t2 de chaque type de denrée

introduite, en kJ/kg.K

t1 est la température initiale de la denrée introduite en °C

t2 est la température de congélation de la denrée introduite en °C

L est la chaleur latente de congélation de la denrée introduite en kJ/kg

c2 est la capacité thermique moyenne entre t2 et t3 de chaque type de denrée

introduite, en kJ/kg.K

t3 est la température d’entreposage des denrées en °C.

Au lieu d’effectuer le calcul type de denrée par type de denrée lorsque les denrées

introduites sont différentes, on peut calculer, tant pour les denrées avant congélation

que pour les denrées après congélation, une capacité thermique massique moyenne

cm telle que :

c mc m c m c

1 1 2 2 n n

m m m

m

1 2 n

Calcul d’une chambre froide 18

Dimensionnement des chambres froides

Calcul d’une chambre froide 19

Dimensionnement des chambres froides

Calcul d’une chambre froide 20

Dimensionnement des chambres froides

Calcul d’une chambre froide 21

Dimensionnement des chambres froides

Calcul d’une chambre froide 22

Dimensionnement des chambres froides

Calcul d’une chambre froide 23

Dimensionnement des chambres froides

6.2.2 CHARGE THERMIQUE DUE À LA RESPIRATION DES DENRÉES (QRESP)

Les produits végétaux entreposés dégagent de la chaleur du fait de leur respiration,

de même que les fromages du fait de leur fermentation. En présence de tels

produits, il faut tenir compte également de la charge correspondante qui a pour

valeur :

Q mq resp

86400

resp

en kW où qresp est la chaleur de respiration de la marchandise considérée en kJ/kg.j.

Le tableau donne les valeurs de qresp mais en kJ/t.h. Il y a donc à faire une petite

conversion à faire.

Calcul d’une chambre froide 24

Dimensionnement des chambres froides

Calcul d’une chambre froide 25

Dimensionnement des chambres froides

6.2.3 PUISSANCE FRIGORIFIQUE INTERMÉDIAIRE DE L’ÉVAPORATEUR(Q0,INT)

Arrivé à ce stade du calcul, il nécessaire de déterminer la puissance frigorifique

intermédiaire que le ou les évaporateurs devront assurer afin de couvrir la charge

thermique intermédiaire Qint, somme des différentes charges unitaires précédemment

calculées. Cette puissance frigorifique intermédiaire nous sera ensuite utile pour

déterminer, ainsi que nous le verrons au prochain paragraphe, la puissance

frigorifique prévisionnelle Q0,prév.

La charge thermique intermédiaire est :

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

int tr re op ec pe mr md de resp

Si l’on désigne par inst la durée de fonctionnement de l’installation frigorifique en

heures/jour ( 18h/j pou une chambre froide de produits congelés, 16h/j pour les

autres cas), la puissance frigorifique intermédiaire de l’évaporateur est alors :

Q Q 24 int

0,int

inst

6.2.4 CAHRGE THERMIQUE DUE AUX MOTEURS DES VENTILATEURS DES ÉVAPORATEURS

(QVENT)

Dans les chambres froides modernes, on utilise toujours des évaporateurs équipés

d’un ou plusieurs ventilateurs ce qui permet d’assurer un brassage et une circulation

efficaces de l’air. Chaque ventilateur est entraîné par un moteur électrique qui

dégage de la chaleur qui s’ajoute à la chaleur dégagée par les différentes autres

sources. La charge due aux moteurs des ventilateurs est alors donnée par la

formule :

Q nP évap

vent

inst

Ce calcul nécessite donc de connaître le nombre et le type d’évaporateurs prévus.

Or ces indications ne seront normalement connues qu’une fois le bilan frigorifique

établi. C’est pourquoi l’on procède dans un premier temps à la détermination

provisoire du nombre et du type d’évaporateurs à prévoir, cette détermination faisant

l’objet d’une vérification ultérieure, une fois la charge thermique totale effective

connue. Cette détermination provisoire tient également compte de la charge

thermique résultant du dégivrage, charge dont le calcul fait l’objet du prochain

paragraphe.

La détermination provisoire du nombre et du type d’évaporateurs se fait à partir du

calcul provisoire de la puissance frigorifique prévisionnelle Q 0,prév laquelle s’obtient en

ajoutant 20% à la puissance frigorifique intermédiaire Q 0,int calculée au paragraphe

précédent. On a donc :

Q 0,prév 1,2Q 0,int

Calcul d’une chambre froide 26

Dimensionnement des chambres froides

6.2.5 CHARGE THERMIQUE DUE AUX RÉSISTANCES DE DÉGIVRAGE (QDEG)

Il existe différents systèmes de dégivrage d’un évaporateur mais il s’agit souvent de

résistances électriques. La charge due aux résistances électriques est alors :

Q nP dég

dég

inst

dég qui est la durée journalière de dégivrage en h/j est donnée par le tableau ci-

dessous.

Calcul d’une chambre froide 27

Dimensionnement des chambres froides

7 Calcul et Sélection des composants

de l’installation frigorifique

Pour déterminer aisément les composants du circuit frigorifique il faut utiliser le

diagramme enthalpique.

Parmi les données de base

Température du local ou du procédé réfrigéré.

La puissance frigorifique Q à installer (déterminer grâce à un bilan thermique).

Les valeurs de référence.

Détermination de la température d’évaporation en estiment

ΔT = TSortie air/eau –Tévap → Tévap = TSortie air/eau - ΔT

Détermination de la température de condensation en estiment

ΔT = Tcond –T Sortie air/eau → Tcond = TSortie air/eau + ΔT

Tévap correspond BP

Tcond correspond HP ↔ choix du fluide frigorigène.

=ז HP/ BP < 7

Pour calculer et positionner les points sur le diagramme enthalpique, il faut

déterminer la surchauffe et le sous refroidissement.

En estiment ΔTsurch = Tsortie vap - Tévap

ΔTsous ref = Tcond – Tsortie liq

Positionner les point sur le diagramme enthalpique correspondant à la nature

du fluide frigorigène choisie.

Détermination du débit

qm = Q/(h1-h4)

Volume aspiré

Va = qm* vsp

Calcul d’une chambre froide 28

Dimensionnement des chambres froides

Taux de compression

т = HP/BP

Rendement volumétrique

ηv = 1-0.05т

Volume balayé du compresseur

Vb = Va/ ηv

Puissance théorique pour la compression

Pth = qm (h-h3)

Puissance réelle pour la compression

Pr = Pth/ ηi (ηi rendement indiqué qui est sensiblement égal à ηv)

Puissance utile sur l’arbre du compresseur

Pua = Pr/ ηm (ηm rendement mécanique presque 0.9)

Puissance utile du moteur électrique

Le moteur électrique doit avoir une puissance d’au moins 10 à 20%

supérieure à celle solliciter par le compresseur

Pum = Pua x 1.2

Puissance condenseur

Qcond = Qévap + Pum

Puissance du détendeur

Le détendeur doit assurer un débit qm avec un ΔP=HP-BP + ∑ ΔPéléments du circuit

Choix du compresseur

Puissance frigorifique

Tévap

Tcond → consultation guide détermination du compresseur

Vb

Choix du condenseur (guide)

Qcond = KSΔT ΔT= (Tcond – Te)

Calcul d’une chambre froide 29

Dimensionnement des chambres froides

Choix de l’évaporateur (guide)

Qévap = KSΔT ΔT= (Tévap – Te)

Sélection des tuyauteries

La sélection des diamètres doit se faire en cherchant à limiter autant que

possible les pertes de charge. La perte de charge est proportionnelle au carrée

de la vitesse.

En matière de vitesse, il faut adopter une valeur qui garantisse l’entrainement

de l’huile tout en limitant les pertes de charges. Ce compromis exige de

respecter les limites suivantes.

o Ligne liquide : vitesse maximale (1.5m/s) au-delà on s’expose à des

bruits, vibrations, coup de bélier usure prématrice des composants.

o Ligne aspirante : vitesse maxi 7m/s dans les parties montantes et 3m/s

dans les parties horizontales et descendantes.

o Ligne de refoulement : même observations que pour la ligne aspirante.

o Ligne liquide condenseur bouteille : vitesse maxi 1m/s.

Utilisation des abaques avec estimation des vitesses.

7.1 Evaporateur

Une première chose à déterminer est l’écartement des ailettes (ou pas) de

l’évaporateur.

Il sera de :

5 mm pour des installations dont la température d’évaporation est

supérieure ou égale à 0°C ou pour des locaux dont la différence de

température entre l’air entrant dans l’évaporateur et la température

d’évaporation est faible (5 à 6K) ou alors pour des chambres

d’entreposage de denrées congelées dont les apports d’humidité sont

faibles.

7 mm pour des resserres à viande ou des chambres d’entreposage de

produits congelés.

12 mm pour des locaux dont les apports en humidité sont élevés et lorsque

la température d’évaporation est inférieure ou égale à –3°C ce qui est le

cas par exemple des locaux de réfrigération rapide et de réfrigération-choc

ou alors des installations qui, pour diverses raisons, entre autre

d’approvisionnement, ne doivent être dégivrées que de nuit.

Ensuite, on utilise un catalogue d’une firme produisant des évaporateurs et de

sélectionner l’évaporateur en tenant compte des températures de la chambre froide

et d’évaporation.

Soit en employant un tableau, ou un nomogramme ou encore plus facile un logiciel

de sélection.

Calcul d’une chambre froide 30

Dimensionnement des chambres froides

7.2 Compresseur

On sélectionne le compresseur pour la même puissance frigorifique et la même

température d’évaporation de l’évaporateur. On tiendra aussi compte de la

température.

On utilise de nouveau les catalogues des constructeurs de compresseurs en

retrouvant la bonne puissance frigorifique. On notera aussi la puissance électrique

absorbée par le compresseur qui sera utile dans le choix du condenseur.

7.3 Condenseur

En effet, la puissance que le condenseur doit dissipé est égale à la puissance

frigorifique de l’installation augmentée de la puissance absorbée par le compresseur.

Il reste ensuite à sélectionner le condenseur dans les tables du constructeur en

tenant compte de certains coefficients tenant compte des conditions de

fonctionnement et du fluide frigorigène. Ces coefficients changent de forme avec le

constructeur.

7.4 Tuyauteries de fluide frigorigène

De nombreuses tuyauteries de fluide frigorigène étant réalisées en cuivre, c’est sur la

base de ce matériau que nous indiquerons comment les calculer.

Les trois principaux éléments à prendre en compte dans le calcul d’une tuyauterie de

fluide frigorigène sont :

la perte en charge

le retour d’huile

la vitesse d’écoulement

La perte de charge influence défavorablement la puissance frigorifique de

l’installation car celle-ci diminue lorsque la différence de pression augmente.

Le tableau ci-dessous donne les pertes de charge admissibles des différentes

tuyauteries d’une installation frigorifique.

Désignation de la tuyauterie perte de charge

recommandée en K

tuyauterie d’aspiration 1à2

tuyauterie de refoulement 1à2

tuyauterie de liquide (condenseur/ bouteille de 0,5

liquide)

tuyauterie de liquide (bouteille de liquide/évaporateur) 0,5

La sélection d’un compresseur se trouve amélioré lorsque l’on essaye d’estimer

préalablement au plus juste la perte de charge dans la tuyauterie d’aspiration.

En ce qui concerne la vitesse d’écoulement du fluide frigorigène, elle doit rester dans

les limites des valeurs du tableau ci-dessous.

désignation de la tuyauterie vitesse recommandée (m/s)

tuyauterie d’aspiration 6 à 12

tuyauterie de refoulement 6 à 15

tuyauterie de liquide 0,3 à 1,2

Calcul d’une chambre froide 31

Dimensionnement des chambres froides

La détermination du diamètre d’une tuyauterie de fluide frigorigène doit être faite

avec d’autant plus d’attention que la perte de charge augmente comme le carré de la

vitesse.

Pour calculer la vitesse du fluide, on utilise la formule suivante :

Q

w 4 O,n

h h d

1 2

2

On calcule ensuite les pertes de charge pour chacun des tronçons par la formule

suivante :

p p p p p

tot r s asc acc

L

p w w hg p

2 2

géo

tot

d2 2 acc

Le dernier terme représente les pertes de charge dues aux accessoires comme par

exemple une électrovanne. Ces pertes de charge sont souvent données d’après le k v

qui représente le débit d’eau en m³ /h passant à travers l’accessoire pour une

différence de pression de 1 bar.

2

q

p

v

k 1000

v

Ces pertes de charge totales sont exprimées en pascal et en utilisant le diagramme

de Mollier du fluide frigorigène on peut trouver la différence de température créée par

ces pertes de charge. Le du cuivre est égal à 0,03

Calcul d’une chambre froide 32

Vous aimerez peut-être aussi

- Chapitre II-1 Final Bilan FrigorifiqueDocument10 pagesChapitre II-1 Final Bilan Frigorifiqueriyad Zoubiri100% (5)

- Cours Sur Le Dimensionnement Des Systeme Frigorifiques Exercices CorrigesDocument18 pagesCours Sur Le Dimensionnement Des Systeme Frigorifiques Exercices Corrigessage blanqui nzaou100% (1)

- Conception Et Dimensionnement Des Differents Composants DDocument26 pagesConception Et Dimensionnement Des Differents Composants DCheikh tdiane Sakho100% (1)

- MEMOIRE Dimmensionnent D'une Chambre Froide Pour Conservation de LaitDocument114 pagesMEMOIRE Dimmensionnent D'une Chambre Froide Pour Conservation de Laitmoussoki roly amédée100% (10)

- Bilan Chambre Froide PositiveDocument6 pagesBilan Chambre Froide PositiveAmine AlouiPas encore d'évaluation

- Reparation Chambre FroidDocument112 pagesReparation Chambre Froidsahi youssef100% (1)

- Chambre Froide NégativeDocument10 pagesChambre Froide NégativeNassim Chraiti100% (2)

- Recherche Sur Les Techniques de Mise en Service DDocument11 pagesRecherche Sur Les Techniques de Mise en Service DAdam Ben Hamouda100% (1)

- Theorie Du Cycle FrigorifiqueDocument87 pagesTheorie Du Cycle Frigorifiquezizo46100% (3)

- Le Bilan ThermiqueDocument55 pagesLe Bilan ThermiqueSalissou Salha100% (5)

- Travaux Dirigés de TRAITEMENT DE L'AIR FICHE 1Document3 pagesTravaux Dirigés de TRAITEMENT DE L'AIR FICHE 1Vianney NOUKUIMEU80% (5)

- Chambre Froide PositiveDocument6 pagesChambre Froide PositiveNassim Chraiti100% (1)

- OFPTT Conception D Une Chambre FroideDocument69 pagesOFPTT Conception D Une Chambre FroideAziz Mokhles80% (15)

- Récupération D'un Fluide Frigorigène Dans Une Station de RécupérationDocument17 pagesRécupération D'un Fluide Frigorigène Dans Une Station de RécupérationRania Chaabi100% (2)

- Mini Projeet PPT Chambre FroideDocument13 pagesMini Projeet PPT Chambre FroideAmira Warhéni100% (1)

- Cours MFPCDocument18 pagesCours MFPCSyphax HDPas encore d'évaluation

- Devis Chambre FroideDocument2 pagesDevis Chambre FroideJoseph Rodrigue NDOMO80% (10)

- MemoireDocument78 pagesMemoireshapirPas encore d'évaluation

- Cahier de Charges Techniques Chambre FroideDocument3 pagesCahier de Charges Techniques Chambre FroideChaima CHERNI100% (2)

- Choix Du Groupe de CondensationDocument3 pagesChoix Du Groupe de CondensationBrahim Adou100% (3)

- Mémoire Ingénieur Andreas NGATSEDocument77 pagesMémoire Ingénieur Andreas NGATSEAndreas NGASTE100% (1)

- Bilan Thermique Des Chambres Froides CFP&CFNDocument10 pagesBilan Thermique Des Chambres Froides CFP&CFNSirineJamoussiPas encore d'évaluation

- TD 5 - FroidDocument3 pagesTD 5 - Froidi s67% (3)

- Correction TD2-Conditionnement D'airDocument9 pagesCorrection TD2-Conditionnement D'airTalel Missaoui100% (2)

- Choix D'évaporateurDocument3 pagesChoix D'évaporateurBrahim Adou100% (1)

- Bilan Thermique Pour Chambre FroideDocument7 pagesBilan Thermique Pour Chambre Froideridhajamel100% (2)

- VRV 2/ 3tubesDocument30 pagesVRV 2/ 3tubesAmeni Trigui100% (2)

- Mémoire Chambre Froide BouiraDocument107 pagesMémoire Chambre Froide BouiraLounis MohamedPas encore d'évaluation

- Bilan Frigorifique - Chambre FroideDocument10 pagesBilan Frigorifique - Chambre FroideNizar Ben EzzinePas encore d'évaluation

- Cours M-07 Bilan Thermique-1Document36 pagesCours M-07 Bilan Thermique-1Je Suis100% (2)

- Dimensionner Une Installation de Chauffage PDFDocument6 pagesDimensionner Une Installation de Chauffage PDFYoussef EL HamraouiPas encore d'évaluation

- Production de Froid - Exemples de Calcul de MachinesDocument12 pagesProduction de Froid - Exemples de Calcul de Machinesriadh100% (2)

- 09-Technologie Des Appareils FrigorifiquesDocument10 pages09-Technologie Des Appareils FrigorifiquesAmeni Ben Amor100% (1)

- TD 4 Et CorrectionDocument6 pagesTD 4 Et Correctionadel grr100% (1)

- Rapport de Stage Corrigé Oued Jacques PDFDocument52 pagesRapport de Stage Corrigé Oued Jacques PDFOusmane Dicko100% (1)

- Machines FrigorifiqueDocument17 pagesMachines FrigorifiqueAnonymous jmFTK5T0% (1)

- Cta PDFDocument27 pagesCta PDFMouad Elhitar88% (8)

- Choix Du DétendeurDocument3 pagesChoix Du DétendeurSAmia100% (2)

- Simulation 15 PannesDocument18 pagesSimulation 15 PannesDENOU100% (1)

- Module n03 Travail Du Tube Cuivre TSGC Ofppt 3 PDFDocument83 pagesModule n03 Travail Du Tube Cuivre TSGC Ofppt 3 PDFGastov Ghassen100% (2)

- Chap 4 Installations FrigorifiquesDocument17 pagesChap 4 Installations FrigorifiquesDiakhate El hadji omarPas encore d'évaluation

- Chap3-Traitement de L AirDocument17 pagesChap3-Traitement de L AirMohamed Amine Gharbi78% (9)

- Frigo PanneDocument2 pagesFrigo PanneMehdiPas encore d'évaluation

- RapportDocument29 pagesRapportmm1s2434340% (5)

- Energieplus-Lesite - Be-Bilan Frigorifique Dune Chambre Froide PDFDocument15 pagesEnergieplus-Lesite - Be-Bilan Frigorifique Dune Chambre Froide PDFBrahim Adou100% (1)

- Part 2 CH4Document19 pagesPart 2 CH4Ben Hur100% (2)

- Appareils Et Regulateurs Frigorifique PDFDocument59 pagesAppareils Et Regulateurs Frigorifique PDFKeshia Wise100% (1)

- TD 5 - CorrectionDocument5 pagesTD 5 - Correctioni s100% (6)

- Initiation Au Froid ComDocument89 pagesInitiation Au Froid ComNelson Lekane100% (2)

- TPTPTPDocument5 pagesTPTPTPBader Boukhlik50% (2)

- Cours Froid Industriel 4 GP 2013 Introduction (Partie1)Document44 pagesCours Froid Industriel 4 GP 2013 Introduction (Partie1)Marwane Belboualia100% (4)

- Mémoire de Master en Énergétiques Abassi MejdiDocument93 pagesMémoire de Master en Énergétiques Abassi MejdiMejdi Abassi100% (2)

- 3-Fonction Machine Frigorifique Partie 3Document123 pages3-Fonction Machine Frigorifique Partie 3Mourad El MendiliPas encore d'évaluation

- Chapitre KHDocument17 pagesChapitre KHSUB ZERO Elycheikh Bousseif EthmanePas encore d'évaluation

- Dimensionnement D Une Chambre FroideDocument42 pagesDimensionnement D Une Chambre FroideMouaâd ZahniPas encore d'évaluation

- Chapitre 5 Gind Emi 2023Document34 pagesChapitre 5 Gind Emi 2023TaybiPas encore d'évaluation

- Cycle Frigo LubanDocument37 pagesCycle Frigo Lubanjebokawhi308Pas encore d'évaluation

- Cours de Clim 2017Document24 pagesCours de Clim 2017abdoulaye.baldePas encore d'évaluation

- Cours THERMIQUE DU BÂTIMENTDocument17 pagesCours THERMIQUE DU BÂTIMENTHadrich Med Amin100% (1)

- Frigorifique ExamenDocument2 pagesFrigorifique ExamenAnonymous jmFTK5TPas encore d'évaluation

- Energies RenouvelablesDocument26 pagesEnergies RenouvelablesYosra JbeliPas encore d'évaluation

- Chapitre 3 - Capteurs de DébitDocument7 pagesChapitre 3 - Capteurs de DébitYosra JbeliPas encore d'évaluation

- Audit EnergétiqueDocument54 pagesAudit EnergétiqueYosra Jbeli100% (1)

- Capteurs de TempératureDocument16 pagesCapteurs de TempératureYosra JbeliPas encore d'évaluation

- Capteurs de PressionDocument7 pagesCapteurs de PressionYosra JbeliPas encore d'évaluation

- Dimensionnement Hydraulique 3Document56 pagesDimensionnement Hydraulique 3Yosra JbeliPas encore d'évaluation

- Chauffage Individuel Centralisé 2Document9 pagesChauffage Individuel Centralisé 2Yosra Jbeli100% (1)

- Chap 2 La Conduction ThermiqueDocument7 pagesChap 2 La Conduction ThermiqueYosra Jbeli100% (3)

- Chapitre 3 Physique de FroidDocument15 pagesChapitre 3 Physique de FroidYosra Jbeli100% (4)

- Chapitre 2 Physique de FroidDocument16 pagesChapitre 2 Physique de FroidYosra Jbeli100% (2)

- Chap 3 Dynamiue Des Fluides VisDocument10 pagesChap 3 Dynamiue Des Fluides VisYosra JbeliPas encore d'évaluation

- Ecoconso - Que Signifient Les Nouveaux Pictogrammes de Danger - 2023-02-01Document4 pagesEcoconso - Que Signifient Les Nouveaux Pictogrammes de Danger - 2023-02-01Dieudonné NofodjiPas encore d'évaluation

- Coloration GramDocument6 pagesColoration GramFatmazohra RAHILPas encore d'évaluation

- Chapitre - 1 PH201Document15 pagesChapitre - 1 PH201FanxyvPas encore d'évaluation

- Comprendre La SchizophrénieDocument25 pagesComprendre La SchizophrénieMontada DjazaironaPas encore d'évaluation

- 14 Antalgiques PDFDocument50 pages14 Antalgiques PDFLonely SnailPas encore d'évaluation

- Grille-Observation EgronDocument10 pagesGrille-Observation EgronSofia KHOUBBANEPas encore d'évaluation

- Colchicine Dans La Goutte Usage Et MésusageDocument6 pagesColchicine Dans La Goutte Usage Et MésusageAmine DounanePas encore d'évaluation

- Cours Equipements StatiquesDocument107 pagesCours Equipements Statiquesرضا بن عمارPas encore d'évaluation

- Cours 21-26 (Unite 6 +7)Document54 pagesCours 21-26 (Unite 6 +7)Maria SimotaPas encore d'évaluation

- Mesures Anthropométriques Pour L'évaluation de L'état Nutritionnel D'un Individu & La Situation Dans Une CommunautéDocument67 pagesMesures Anthropométriques Pour L'évaluation de L'état Nutritionnel D'un Individu & La Situation Dans Une CommunautéIbrahim HamadouPas encore d'évaluation

- TD ExternesDocument24 pagesTD ExternesDoria OuahraniPas encore d'évaluation

- Programme AidesoignantfinalDocument63 pagesProgramme AidesoignantfinalAbdelghni LachhabPas encore d'évaluation

- FIT Manioc 2014Document2 pagesFIT Manioc 2014Williams Koffi100% (1)

- Graniscel S55Document2 pagesGraniscel S55Aîda hajriPas encore d'évaluation

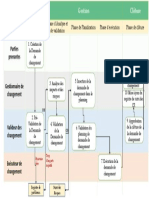

- 25 - Workflow Demande de ModificationDocument1 page25 - Workflow Demande de ModificationSerge VolpiPas encore d'évaluation

- Get File PDFDocument28 pagesGet File PDFHichemPas encore d'évaluation

- RTEC Cassette - R410A - InverterDocument2 pagesRTEC Cassette - R410A - InverterMohamed KhaldiPas encore d'évaluation

- Les Biomarqueurs de L'infarctus Du Myocarde: ChapitreDocument8 pagesLes Biomarqueurs de L'infarctus Du Myocarde: ChapitreTarek SayhiPas encore d'évaluation

- 01-03 - Dec10 - Philippe Dozoul - AFNOR - FDX50-252 - Francais PDFDocument24 pages01-03 - Dec10 - Philippe Dozoul - AFNOR - FDX50-252 - Francais PDFNassima Bendjeddou100% (1)

- Tchekhov Les Trois SoeursDocument28 pagesTchekhov Les Trois SoeursCristina MiaPas encore d'évaluation

- Diabete Gestationnel SynthDocument12 pagesDiabete Gestationnel SynthDumas Tchibozo100% (1)

- 2015 04 17 - Business Plan 2015 2017 - FRDocument88 pages2015 04 17 - Business Plan 2015 2017 - FRfohi2009Pas encore d'évaluation

- Abord Premier de L'artère Mésentérique Supérieure Au Cours de La Duodénopancréatectomie CéphaliqueDocument3 pagesAbord Premier de L'artère Mésentérique Supérieure Au Cours de La Duodénopancréatectomie CéphaliquefdroooPas encore d'évaluation

- Brochure Charte Audit Interne 2015def22x23def16pages Corrig2e 1Document16 pagesBrochure Charte Audit Interne 2015def22x23def16pages Corrig2e 1ʚïɞ Fi Fi ʚïɞPas encore d'évaluation

- Calcul Des Roulements 2Document11 pagesCalcul Des Roulements 2Amine MechPas encore d'évaluation

- SN5 Corrige3 VFDocument23 pagesSN5 Corrige3 VFSimrat KaurPas encore d'évaluation

- TP Projet D'arch 2è CibDocument12 pagesTP Projet D'arch 2è CibAMALI BlaisePas encore d'évaluation

- Dosage de La Vitamine CDocument10 pagesDosage de La Vitamine CalexisbradPas encore d'évaluation

- AVENTURE DE L'ELECTRICITE - C'est Pas Sorcier Spécial Enseignant - Yoshi37Document2 pagesAVENTURE DE L'ELECTRICITE - C'est Pas Sorcier Spécial Enseignant - Yoshi37BarbaraPas encore d'évaluation

- Protocole Reherche 15 Sept 2023Document78 pagesProtocole Reherche 15 Sept 2023Ali AIT-MOHANDPas encore d'évaluation