Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Histoire Du Mali

Histoire Du Mali

Transféré par

balla pierre koivoguiTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Histoire Du Mali

Histoire Du Mali

Transféré par

balla pierre koivoguiDroits d'auteur :

Formats disponibles

Histoire

Article détaillé : Histoire du Mali.

Histoire pré-coloniale[modifier | modifier le code]

En 1339, Angelino Dulcert, cartographe de la très réputée école majorquine de cartographie,

signale le Mali sur l'un des tout premiers portulans connus10.

Cinq empires ou royaumes importants s'y succédèrent : l’empire du Ghana, l’empire du Mali,

l’Empire songhaï, le royaume bambara de Ségou et l'empire peul du Macina. Son économie

reposait sur l’agriculture, l’élevage et le commerce transsaharien avec les peuples d’Afrique du

Nord intéressés par l’or, le sel et les esclaves mais aussi la culture. À son apogée l’Empire

s’étendait de l’Atlantique au Nigeria et du Nord de la Côte d’Ivoire au Sahara.

Des années 1880 à 1960, une colonie française[modifier | modifier le

code]

Drapeau du Soudan français et de la République soudanaise.

La conquête coloniale à partir de la colonie du Sénégal s'est effectuée lentement et les entités

progressivement annexées ont été regroupées sous l'appellation Haut-Fleuve, territoire placé

sous commandement militaire avec pour chef-lieu Kayes (Mali) et dirigé par un commandant

supérieur. Par décret du 18 août 1888, le Haut-Fleuve devient une entité administrative

autonome de la colonie du Sénégal sous le nom de Soudan français. Son premier titulaire, le

chef de bataillon Louis Archinard, qui succède à Galliéni le 10 mai 1888, en devient véritablement

le premier commandant supérieur. Par décret du 22 octobre 1890, le commandant supérieur

exerce la tutelle sur les services administratifs. Par décret du 27 août 1892 le Soudan français

devient une colonie autonome et Archinard, promu lieutenant-colonel en mai 1890, en devient le

premier gouverneur et accède au grade de colonel en septembre 1892.

Avec la conquête par la France à partir du début des années 1880, le Mali devint une colonie

française le 27 août 1892 sous le nom de Soudan français, nom repris du décret du 18 août

1890 qui avait donné ce nom à la région du Haut-Fleuve de la colonie du Sénégal. Pendant

la Seconde Guerre mondiale, la tentative d'implanter une usine d'huile d'arachide se heurte

aux obstacles mis en place par le Régime de Vichy pour favoriser les huileries du Sénégal.

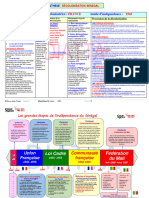

Drapeau de la Fédération du Mali (1959-1960).

Lors du référendum du 28 septembre 1958, les électeurs du Soudan français votèrent

massivement (97 %) en faveur de la création de la République soudanaise au sein de

la Communauté française. Le 4 avril 1959, le Sénégal et la République soudanaise se

regroupèrent pour former la fédération du Mali, qui accéda à l'indépendance le 20 juin 1960.

De 1960 à aujourd'hui, après l'indépendance[modifier | modifier le code]

Le 20 août 1960, deux mois après le départ de la puissance coloniale, le Sénégal se retire de

la fédération du Mali et proclama son indépendance. Le 22 septembre 1960, la République

soudanaise proclame à son tour son indépendance sous la conduite de Modibo Keïta, tout en

conservant le nom de Mali ; le Sénégal s’étant déjà retiré et l’indépendance de la fédération par

rapport à la France datant de juin, cette proclamation ne vaut dans les faits que reconnaissance

de l’indépendance sénégalaise et de la fin de la fédération du Mali et est le premier jour

d’application de la constitution de la république du Mali.

En 1968, Modibo Keïta est renversé par un coup d'État conduit par un groupe d'officiers ayant à

leur tête le lieutenant Moussa Traoré, qui instaura une dictature. Le 26 mars 1991, celui-ci est

renversé à son tour par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Après une période de

transition, ce dernier instaure la démocratie avec l'élection d'Alpha Oumar Konaré en 1992, qui

sera réélu en 1997.

En 2002, le général Amadou Toumani Touré, qui avait pris sa retraite de l'armée pour se

présenter, est élu président de la République du Mali, et réélu en 2007. Le 22 mars

2012 Amadou Toumani Touré est renversé par un putsch, mené par le capitaine Amadou Haya

Sanogo. Après une transition, Ibrahim Boubacar Keïta est élu président de la République en

septembre 2013 puis est réélu en 2018 au terme d'une élection contestée11. Le 18 août 2020,

celui-ci est renversé par un coup d'État militaire.

Depuis 2012, des conflits croisés[modifier | modifier le code]

Article détaillé : Guerre du Mali.

De janvier à avril 2012, le Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA), allié aux

groupes Ansar Dine, Mujao et Aqmi, mène des attaques sur les camps militaires maliens et les

villes situés dans les régions de Gao, de Tombouctou et de Kidal, remettant en cause l'unité

territoriale du Mali dont l'armée fut mise en difficulté.

Le 22 mars 2012, le gouvernement est renversé par un coup d'État conduit par de jeunes

militaires dénonçant son incapacité à gérer le conflit sévissant au nord du pays12,13. L’unité

politique du pays était ainsi plus que jamais menacée14,15. Ces soldats mutins dirigés par le

capitaine Amadou Haya Sanogo prennent le contrôle de la présidence, puis annoncent la

dissolution des institutions et la suspension de la Constitution ; et ceci, à un mois de l'élection

présidentielle. Ce coup d'État entraîne le départ forcé d'Amadou Toumani Touré et la mise en

place d'un couvre-feu temporaire. Les violences qui suivirent le renversement du pouvoir ont pour

conséquence la mort d'une personne et une quarantaine de blessés.

Le 1er avril 2012, la rébellion touareg, constituée du Mouvement national de libération de

l'Azawad (MNLA) et de plusieurs mouvements salafistes dont Ansar Dine, Mujao et Aqmi, gagne

le contrôle sur les trois régions situées au nord du Mali. Le MNLA réclamait l'indépendance de

l'Azawad tandis qu'Ansar Dine souhaitait imposer la charia. Les deux mouvements

revendiquaient le contrôle des principales villes.

Le 4 avril, le MNLA décide unilatéralement la fin des opérations militaires à compter du 5 avril à

minuit (TU)16. Deux jours plus tard, le 6, le MNLA proclame l'indépendance de l'Azawad.

La proclamation de l'indépendance de l’Azawad par les Touaregs du MNLA est condamnée de

façon catégorique par les différents partis maliens ainsi que par l’Union africaine et la

communauté internationale ; ces partis affirment que l’intégrité territoriale du Mali n’est pas

négociable et souhaitent que le MNLA revienne à la raison, de gré ou de force.

Le 27 juin, le Mujao chasse le MNLA de Gao lors du premier combat de Gao. En novembre,

le MNLA lance une contre-offensive qui est cependant repoussée près d'Ansongo par les forces

d'Aqmi et du Mujao. Après un premier échec, au combat de Tagarangabotte, les islamistes

prirent l'avantage lors de la bataille d'Idelimane. Le 19 novembre, Ménaka fut conquise.

Le 15 novembre 2012, François Hollande, président français, reçoit le président nigérien à

l'Élysée pour discuter une intervention française et la protection des exploitations française des

mines d'uranium, au Niger, à la frontière avec le Mali17,18.

Le 11 janvier 2013, devant la progression des groupes djihadistes au-delà de la ligne de cessez-

le-feu et la prise de la localité de Konna, verrou stratégique dans la marche sur Bamako, l'état

d'urgence est déclaré dans le pays19. À la suite de la demande du président du Mali par

intérim Dioncounda Traoré, le Tchad vient au secours du Mali avec un nombre important de

militaires. Ensuite la France sollicita l'accord de l'ONU pour déclencher une intervention

militaire (opération Serval) de libération du pays20. Dans un premier temps, les djihadistes

reculent. À la suite de cette reconquête, il est décidé de substituer l’opération Barkhane à

l'opération Serval, pour sécuriser la bande sahélo-saharienne, avec la mission d’empêcher la

reconstitution de sanctuaires terroristes. Le nouveau dispositif est officiellement lancée le 1er août

201421. Mais la situation reste très précaire, avec de nombreuses attaques djihadistes22. Les

conflits communautaires persistent, occasionnant des centaines de morts, particulièrement

dans la région de Mopti22. En 2018, l'armée française poursuit ses opérations et particulièrement

dans le Liptako Gourma, une zone entre le centre du Mali, le sud-ouest du Niger et le Burkina

Faso23.

Durant la deuxième moitié des années 2010, les djihadistes s'adaptent à une guerre

asymétrique : ils se terrent, procédant par attaques surprises et par des attentats, tout en utilisant

les ressentiments locaux et les conflits intercommunautaires24,25. Un piège se referme

progressivement sur les troupes françaises, de plus en plus critiquées localement : poursuivre le

combat avec un risque d’enlisement et de compromission ou se retirer25.

En 2020, dans un contexte d'élections législatives contestées et de manifestations massives

menées par le M5-RFP26, le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrêté par des mutins et

démissionne sur les ondes de l'ORTM, à minuit le 19 août 2020. Quelques heures plus tard,

le Comité national pour le salut du peuple prend le pouvoir. Il est présidé par Assimi Goïta et

dispose des services d'Ismaël Wagué comme porte-parole27. Ce coup d'État est condamné de

manière unanime par la communauté internationale.

Le 24 mai 2021, le président de transition Bah N'Daw et le premier ministre de transition Moctar

Ouane sont interpellés et conduits sous escorte militaire à Kati28. Le lendemain, le colonel Assimi

Goïta démet N'Daw et Ouane de leurs fonctions29. À la suite de ce coup d'État, la France décide

de mettre un terme à l'Opération Barkhane et appuie le développement international de la Task

Force Takuba notamment pour sécuriser la région du Liptako30. Les autorités maliennes

responsables du coup d'État s'engagent auprès de la Communauté internationale à « organiser

des élections présidentielles et législatives avant le 27 février 2022 »31. Cet engagement non tenu

et le partenariat des autorités maliennes avec le groupe paramilitaire russe Wagner conduisent le

17 février 2022 à l'annonce du retrait de la Task Force Takuba32.

Le 16 mai 2022, le gouvernement d'Assimi Goïta révèle avoir réussi à déjouer un coup d'État

mené par des militaires maliens dans la nuit du 11 au 12 mai33. Selon les sources officielles du

gouvernement, cette tentative de putsch avortée a été « soutenue par un État occidental »34.

Vous aimerez peut-être aussi

- 9574 Ep1 Dossier CorrectionDocument7 pages9574 Ep1 Dossier Correctionserge sofon0% (1)

- Fédération Du MaliDocument4 pagesFédération Du MaliMohamedou Matar SeckPas encore d'évaluation

- L'histoire Politique Du SénégalDocument23 pagesL'histoire Politique Du Sénégalkhardiata diattaPas encore d'évaluation

- Charles de Gaulle: L'homme de la Résistance aux multiples facettesD'EverandCharles de Gaulle: L'homme de la Résistance aux multiples facettesPas encore d'évaluation

- La dérive monarchique et klepto-autocratique en Afrique: EssaiD'EverandLa dérive monarchique et klepto-autocratique en Afrique: EssaiPas encore d'évaluation

- Pour une poignée de terre: Du combat des Pieds-Noirs d'Algérie à la construction de la MéditerranéeD'EverandPour une poignée de terre: Du combat des Pieds-Noirs d'Algérie à la construction de la MéditerranéePas encore d'évaluation

- Daech. Les dessous du groupe terroriste: Combattre au nom du djihadD'EverandDaech. Les dessous du groupe terroriste: Combattre au nom du djihadPas encore d'évaluation

- PDF Chronologie Le MaliDocument37 pagesPDF Chronologie Le MaliOuedraogo MahambePas encore d'évaluation

- IV. Le Conflit Israelo-ArabeDocument1 pageIV. Le Conflit Israelo-ArabeAntoine PicardPas encore d'évaluation

- Réface de La Nouvelle Édition Du LivreDocument9 pagesRéface de La Nouvelle Édition Du LivreElijah WardPas encore d'évaluation

- Mondialisation Geographie-3emeDocument2 pagesMondialisation Geographie-3emesaba titePas encore d'évaluation

- Restitution: Devoir Standarise 6 Mai2019 HistoireDocument2 pagesRestitution: Devoir Standarise 6 Mai2019 HistoirePape DaffePas encore d'évaluation

- LeçonsDocument23 pagesLeçonscheikh tidiane100% (1)

- Cours HG 3ieme ApcDocument112 pagesCours HG 3ieme ApcJean MobioPas encore d'évaluation

- 8 HistoireDocument17 pages8 Histoiredramanemalle717Pas encore d'évaluation

- Frise Les Grandes Étapes de La Décolonisation Du SénégalDocument1 pageFrise Les Grandes Étapes de La Décolonisation Du SénégalBaye mondialPas encore d'évaluation

- Ahmed Sékou Touré (1922-1984), Président de La Guinée 8 - Annexes, Chronologie (André Lewin) (Z-Library)Document331 pagesAhmed Sékou Touré (1922-1984), Président de La Guinée 8 - Annexes, Chronologie (André Lewin) (Z-Library)مكتبة نوميدياPas encore d'évaluation

- Lecon 8 La Decolonisation Au Maghreb L AlgerieDocument6 pagesLecon 8 La Decolonisation Au Maghreb L AlgerieViviane DjibaPas encore d'évaluation

- Synthèse Decolonisation Senegal v2Document7 pagesSynthèse Decolonisation Senegal v2diopyoro292Pas encore d'évaluation

- Dissertation, La Puissances Des États Unis Aujourd'huiDocument3 pagesDissertation, La Puissances Des États Unis Aujourd'huiFlorent Unissart100% (1)

- Évaluation HG PDFDocument4 pagesÉvaluation HG PDFRomaric DiéPas encore d'évaluation

- 01 Chapitre 01Document12 pages01 Chapitre 01Inhomo SupremisPas encore d'évaluation

- SenegalDocument82 pagesSenegalMamadouPas encore d'évaluation

- Cours 9 L'EpargneDocument4 pagesCours 9 L'EpargneMeli BouPas encore d'évaluation

- LCDH Cpress232 0Document10 pagesLCDH Cpress232 0trandraPas encore d'évaluation

- Culture Generale 1Document31 pagesCulture Generale 1Abdoulaye Aziz MarikoPas encore d'évaluation

- GP Histoire 5ème-Octobre-2012Document38 pagesGP Histoire 5ème-Octobre-2012Samba NIANEPas encore d'évaluation

- Commentaire Et Dissertation GéoDocument4 pagesCommentaire Et Dissertation Géowaly sowPas encore d'évaluation

- Amendes MaliDocument10 pagesAmendes MaliCissePas encore d'évaluation

- Le Grand Livre de L'afriqueDocument312 pagesLe Grand Livre de L'afriqueregisMPas encore d'évaluation

- La Doctrine Truman Et La Doctrine Jdanov SuperprofDocument1 pageLa Doctrine Truman Et La Doctrine Jdanov SuperprofEmna GuembarPas encore d'évaluation

- Rebellions TouareguesDocument96 pagesRebellions TouareguesserentaisPas encore d'évaluation

- Geographie 3e Ka (Ppo)Document26 pagesGeographie 3e Ka (Ppo)diourouPas encore d'évaluation

- 3ème G5 - La Place de L'afrique Dans La MondialisationDocument8 pages3ème G5 - La Place de L'afrique Dans La MondialisationJoePas encore d'évaluation

- Les Doctrines Truman Et JadnovDocument3 pagesLes Doctrines Truman Et JadnovJérôme JourdaPas encore d'évaluation

- Résumés Histoire TleDocument48 pagesRésumés Histoire TlefreePas encore d'évaluation

- Sujet de Type 2 Le Plan MarshallDocument3 pagesSujet de Type 2 Le Plan MarshallSalma MissangaPas encore d'évaluation

- Copie de Histoire 11ème AnnéeDocument61 pagesCopie de Histoire 11ème AnnéeAly GoroPas encore d'évaluation

- Une Nouvelle Donne Géopolitique - Bipolarisation Et Émergence Du Tiers-MondeDocument12 pagesUne Nouvelle Donne Géopolitique - Bipolarisation Et Émergence Du Tiers-MondeRose NozahicPas encore d'évaluation

- Recherche GéopolitiqueDocument176 pagesRecherche GéopolitiqueFanta DiakitéPas encore d'évaluation

- Faye GraphiqueDocument27 pagesFaye GraphiqueTeam sachine ballago seckPas encore d'évaluation

- Causes de La DecolonisationDocument5 pagesCauses de La DecolonisationViclair BATOLAPas encore d'évaluation

- De La Decolonisation A L'emergence Du Tiers MondeDocument20 pagesDe La Decolonisation A L'emergence Du Tiers MondeMouhamadou Lamine SyPas encore d'évaluation

- Sequence HistoireDocument13 pagesSequence Histoirec. joeyPas encore d'évaluation

- GEO 122 Geographie Regionale - Chapitre 3 - Atouts Humains Et Economiques - PR Roger NGOUFODocument19 pagesGEO 122 Geographie Regionale - Chapitre 3 - Atouts Humains Et Economiques - PR Roger NGOUFOKAMGUIN JEFFPas encore d'évaluation

- COURS D'HISTOIRE DES INSTITUTIONS COLONIALES - Copie-2 - 220221 - 214244Document160 pagesCOURS D'HISTOIRE DES INSTITUTIONS COLONIALES - Copie-2 - 220221 - 214244thurammahoto5Pas encore d'évaluation

- Cours de Geographie 3eDocument63 pagesCours de Geographie 3ewilliammerlindonfackPas encore d'évaluation

- La Seconde Guerre MondialeDocument43 pagesLa Seconde Guerre MondialeAmélie BoyerPas encore d'évaluation

- Admin Des Villes Version ComplèteDocument44 pagesAdmin Des Villes Version Complètebebe mwindulwaPas encore d'évaluation

- Accession de La CI À L'indépendance-2Document6 pagesAccession de La CI À L'indépendance-2IVANSIHO OfficielPas encore d'évaluation

- Conflit Syrienvf 1Document29 pagesConflit Syrienvf 1Ismail BelhajPas encore d'évaluation

- Cours - Semestre 3 GEO 206 - 2021Document33 pagesCours - Semestre 3 GEO 206 - 2021Ayao Parfait AGBETO100% (2)

- Histoire Cours-1Document151 pagesHistoire Cours-1Amidou DiemePas encore d'évaluation

- Guerre Asymétrique Et Conventionnelle. Leçons Pour Le PrésentDocument8 pagesGuerre Asymétrique Et Conventionnelle. Leçons Pour Le PrésentNicole SchusterPas encore d'évaluation

- Sujets de Géographie Et CorrigésDocument73 pagesSujets de Géographie Et Corrigésmdjimde284Pas encore d'évaluation

- Support Atouts Et Handicaps 2020Document3 pagesSupport Atouts Et Handicaps 2020waly sowPas encore d'évaluation

- Fascicule de Geo PremièreDocument102 pagesFascicule de Geo PremièreMoctar SalzmanPas encore d'évaluation

- Corrige-Epreuve Principale Dissertation en Finance PubliqueDocument8 pagesCorrige-Epreuve Principale Dissertation en Finance PubliqueNissar YassinePas encore d'évaluation

- Tle H1-L'Organisation Des Nations Unies (ONU)Document19 pagesTle H1-L'Organisation Des Nations Unies (ONU)KOUAKOUPas encore d'évaluation

- 9-1 - Gold CoastDocument2 pages9-1 - Gold Coastwaly sowPas encore d'évaluation

- HGGSP Th.2 Dissert ONU Corrigé 2022Document2 pagesHGGSP Th.2 Dissert ONU Corrigé 2022Son LEPas encore d'évaluation

- Environnement de l'UKRAINEDocument4 pagesEnvironnement de l'UKRAINEballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Présentation KazakhstanDocument6 pagesPrésentation Kazakhstanballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Transport UKRAINEDocument3 pagesTransport UKRAINEballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Independance de KazakhstanDocument2 pagesIndependance de Kazakhstanballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- La Sortie de L'UNION SOVIETIQUE DE L'UKRAINEDocument3 pagesLa Sortie de L'UNION SOVIETIQUE DE L'UKRAINEballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Les Partages de l'UKRAINEDocument5 pagesLes Partages de l'UKRAINEballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Géographie de l'UKRAINEDocument5 pagesGéographie de l'UKRAINEballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Présidence de Volodymyr ZelenskyDocument4 pagesPrésidence de Volodymyr Zelenskyballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Politique DE L'UKRAINEDocument5 pagesPolitique DE L'UKRAINEballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- La Guerre Du Viêt Nam Et Les Autres Conflits en Asie Du SudDocument5 pagesLa Guerre Du Viêt Nam Et Les Autres Conflits en Asie Du Sudballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Historique de L'ukraineDocument3 pagesHistorique de L'ukraineballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Basculements Du Viêt NamDocument5 pagesBasculements Du Viêt Namballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- La Période REVOLUTION DU COMMUNISMEDocument4 pagesLa Période REVOLUTION DU COMMUNISMEballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Marcelo CaetanoDocument3 pagesMarcelo Caetanoballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Évènements de 1956 en Pologne Et en HongrieDocument4 pagesÉvènements de 1956 en Pologne Et en Hongrieballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Courants Marxistes Et Notions AnnexesDocument9 pagesCourants Marxistes Et Notions Annexesballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Cuba THEATRE COMMUNISTEDocument3 pagesCuba THEATRE COMMUNISTEballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Dans Les Autres Pays Européens COMMUNISTEDocument4 pagesDans Les Autres Pays Européens COMMUNISTEballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- La Guerre SOUS LE COMMUNISTEDocument4 pagesLa Guerre SOUS LE COMMUNISTEballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Histoire COMMUNISMEDocument10 pagesHistoire COMMUNISMEballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- L'ESTADODocument2 pagesL'ESTADOballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Constitution ESTADODocument4 pagesConstitution ESTADOballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Le Concept de Société CommunisteDocument4 pagesLe Concept de Société Communisteballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Amílcar CabralDocument2 pagesAmílcar Cabralballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Essor International Et Premiers Revers COMMUSISTEDocument5 pagesEssor International Et Premiers Revers COMMUSISTEballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Consolidation Du Régime Sous MOBUTUDocument4 pagesConsolidation Du Régime Sous MOBUTUballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Définition Première Et Évolution Du Sens COMMUNISMEDocument3 pagesDéfinition Première Et Évolution Du Sens COMMUNISMEballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Principes de La ZaïrianisationDocument4 pagesPrincipes de La Zaïrianisationballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Tactiques Dans Le FootballDocument4 pagesTactiques Dans Le Footballballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga1Document3 pagesMobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga1balla pierre koivoguiPas encore d'évaluation

- Se Présenter Au Travers D'une BDDocument9 pagesSe Présenter Au Travers D'une BDHouriaPas encore d'évaluation

- Sysagri - Système D'informations AgricolesDocument97 pagesSysagri - Système D'informations AgricolesvodounnouPas encore d'évaluation

- PLSQL MR Ziyati Mars 2021: Salle TP05 Poste TP05 - 014 Logiciel Gimp Date Installation 11/02/2018Document2 pagesPLSQL MR Ziyati Mars 2021: Salle TP05 Poste TP05 - 014 Logiciel Gimp Date Installation 11/02/2018zineb sebtiPas encore d'évaluation

- Tous Le Vocabulaire NecessaireDocument28 pagesTous Le Vocabulaire Necessairetemimi raoudhaPas encore d'évaluation

- Introduction À L'électrotechniqueDocument60 pagesIntroduction À L'électrotechniqueVukePas encore d'évaluation

- Cours Techniques Rédactionnelles AudiovisuellesDocument27 pagesCours Techniques Rédactionnelles AudiovisuellesMohammade heshmati100% (1)

- 4eme GEOGRAPHIEDocument18 pages4eme GEOGRAPHIEdjafarPas encore d'évaluation

- Fleury - Stupas Et AlchimieDocument35 pagesFleury - Stupas Et AlchimieAlexander Robert Jenner100% (3)

- Modèle de Questionnaire Sur Le Bien-Être Au TravailDocument4 pagesModèle de Questionnaire Sur Le Bien-Être Au TravailNORBERT NGUESSAN KOUAME0% (1)

- 8 Alternatives Aux Traditionnelles Tartines & Autres RecettesDocument14 pages8 Alternatives Aux Traditionnelles Tartines & Autres RecettesFrancky0001Pas encore d'évaluation

- Chapitre 1Document7 pagesChapitre 1محمد الأمين سنوساويPas encore d'évaluation

- Annatut' UE5-Anatomie Générale 2014-2015 PDFDocument70 pagesAnnatut' UE5-Anatomie Générale 2014-2015 PDFHadrien De GreefPas encore d'évaluation

- Chapitre 1Document7 pagesChapitre 1Fabrice OndongoPas encore d'évaluation

- Transport CesagDocument79 pagesTransport CesagMouhamadou Lamine SyPas encore d'évaluation

- Workforce Enterprise Am c4000 DatasheetDocument5 pagesWorkforce Enterprise Am c4000 DatasheethugofredmarinePas encore d'évaluation

- Agronome NewDocument3 pagesAgronome NewDelson AfekuPas encore d'évaluation

- Session 2 2016Document6 pagesSession 2 2016Abdelhak Wiń'şPas encore d'évaluation

- Geographie 8 Et 7 EmeDocument15 pagesGeographie 8 Et 7 Emejqpf7xcwb8Pas encore d'évaluation

- Cours 25Document7 pagesCours 25ghaithPas encore d'évaluation

- Des Magiciens de La Terre, À La Globalisation Du Monde de L'art : Retour Sur Une Exposition HistoriqueDocument6 pagesDes Magiciens de La Terre, À La Globalisation Du Monde de L'art : Retour Sur Une Exposition Historiquecharlesattend44Pas encore d'évaluation

- Vehicle CTLG FR 12Document8 pagesVehicle CTLG FR 12franckmoddePas encore d'évaluation

- Empire Sosso WakaraDocument25 pagesEmpire Sosso Wakaramcissoko818Pas encore d'évaluation

- (Free Scores - Com) - Sanz Gaspar Danza Las Hachas 81352Document3 pages(Free Scores - Com) - Sanz Gaspar Danza Las Hachas 81352jcprezadosilvaPas encore d'évaluation

- Fiche Technique Plixus MME Televic Conference 71.98.2900 CompresseDocument5 pagesFiche Technique Plixus MME Televic Conference 71.98.2900 CompresseLavisse KouadioPas encore d'évaluation

- Strategie 4 Faire Inferences 5e 2016Document13 pagesStrategie 4 Faire Inferences 5e 2016DecoPas encore d'évaluation

- Exercice Robotique PDFDocument2 pagesExercice Robotique PDFRobert75% (4)

- Hydrologie Notes Du Cours - ESTMDocument50 pagesHydrologie Notes Du Cours - ESTMAbdelkhalek mastourPas encore d'évaluation

- Tableu SwotDocument2 pagesTableu Swotsamirta378Pas encore d'évaluation

- Radio Digestive Cours N 1Document77 pagesRadio Digestive Cours N 1rouayeddiyaaPas encore d'évaluation