Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Acte Iii, Scene 12

Acte Iii, Scene 12

Transféré par

nykkjy42d2Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Acte Iii, Scene 12

Acte Iii, Scene 12

Transféré par

nykkjy42d2Droits d'auteur :

Formats disponibles

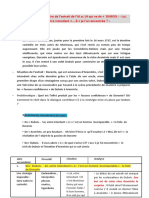

vers citations procédés Commentaires …

1 « Il n’y a pas moyen » Négation totale Araminte est déterminée et fait passer les conventions sociales avant ses sentiments

1+4 « il faut se quitter » Réplique brève + La réputation d’Araminte est en jeu. Elle joue donc le rôle qu’on attend d’elle : pour signifier son renvoi à

« allez » verbe « il faut » Dorante, elle utilise un ton autoritaire, et sec (ses répliques sont brèves)

+ injonctif « allez »

« on sait que vous m’aimez, et on croirait que pronom indéfini Araminte renvoie son intendant, car les usages du temps et la bienséance, interdisent à un domestique

1-2 je n’en suis pas fâchée » «on» d’aimer sa maîtresse à la vue de tous

3 « hélas Madame ! » Interjection + Dorante cherche à émouvoir Araminte en se lamentant, développant le registre du comique

exclamation

4-6 «» Impératif : conseil Araminte tente de rassurer Dorante à propos de son déni par ces procédés

+ discours

argumentatif

5 « j’ai tout perdu ! » Hyperbole + Dorante exagère la situation en montrant à Araminte sa déception

exclamation

5 « j’avais un portrait et je ne l’ai plus » Antithèse Dorante oppose la situation passée (synonyme d’espérance) à la situation présente pleine de désespoir. =

effet comique

Lorsqu’elle emploie une tournure interrogative, ce n’est pas pour exprimer une incompréhension ou une

6 « a quoi vous sert de l’avoir ? vous savez Interrogation + incertitude mais pour renvoyer Dorante à son absence de logique. Elle enchaîne d’ailleurs avec une réponse

peindre » phrase affirmative affirmative et ferme.

Le portrait ici mentionné par Dorante est celui de la boîte. En étant le peintre, il en est aussi le propriétaire. Araminte, qui l’avait confisqué, l’avait ensuite utilisé pour contraindre le jeune

homme à avouer ses sentiments (II, 16). L’accessoire est donc apparu à de multiples reprises, toujours à des moments clés. Idée de Dubois au départ (nous ne savons d’ailleurs pas s’il a

demandé à Dorante de peindre le portrait dans la perspective du stratagème ou si Dorante, depuis longtemps amoureux, l’avait déjà peint, dans une démarche sincère), cet objet a

ensuite servi les plans d’Araminte : le stratagème du valet lui a échappé, mais pour réussir tout aussi bien

TEXTE 3 : Acte III, scene 12

1er mouvement : La comédie de la hiérarchie sociale

2ème mouvement : Un double aveu

vers citations procédés Commentaires…

12 Elle établit cette équivalence : rendre le portrait vaudrait aveu de sa part. Une fois de plus, l’accessoire sert de

« songez-vous que ce serait avouer que je Interrogation directe support à une confidence amoureuse. Les mots « avouer que je vous aime » signalent que le doute n’est plus

vous aimes ? » rhétorique permis. L’interrogation porte en effet sur le fait d’avouer et pas sur le fait d’aimer : c’est donc déjà un aveu en soi

13 « que vous m’aimez, madame ! quelle Exclamations Les exclamations traduisent ici la surprise de Dorante, la surprise alimente la poursuite de l’aveu

idée !»

13 « qui pourrait se l’imaginer ? » Interrogation partielle Dorante encourage le développement de l’aveu en attendant une réponse précise

14 « d’un ton vif et naïf » didascalie Elle nous aide a comprendre son état d’esprit, Araminte comprend ses sentiments au moment même ou elle

prononce la réplique

« et voila pourtant ce qui m’arrive » litote L’aveu d’Araminte n’est ni frontal ni explicite. Peinant encore à formuler ce qu’elle éprouve, elle passe par des

14 détours langagiers (paradoxe : « pourtant »). Ces deux procédés traduisent la prise de conscience vive mais encore

timide d’Araminte.

16 « modérez votre joie » ; « levez-vous, Impératif présent Soucieuse de rester maitre de la situation, Araminte donne des ordres à Dorante

Dorante »

17 « je ne la mérite pas » x2 Répétitions négatives Dorante se répète comme s’il en perdait les mots face à l’aveu d’Araminte

20-27 «» Longue réplique De manière très habile, Dorante n’est sujet d’aucun verbe dans cette longue réplique, sauf du verbe « aimer »: il

plaide pour lui-même dans ce qui est supposé être un discours d’autoaccusation, une habileté oratoire nouvelle

pour le personnage, et qui peut jeter le doute sur sa probité…

3ème mouvement : un dénouement ambigu

vers citations procédés Commentaires…

28 « le regardant quelque temps sans parler » didascalie L’indication scénique renseigne le lecteur sur le trouble d’Araminte : à la suite de la tirade de Dorante elle reste

sans voix

31 « le plus honnête homme du monde » hyperbole Le superlatif « le plus » traduit une exagération et les sentiments d’Araminte

32-34 « il est permis à un amant de chercher les présent de vérité L’utilisation du présent de vérité générale donne à la phrase la valeur de maxime (toujours vrai), d’un proverbe :

moyens de plaire, et on doit lui pardonner, générale + tournure Araminte disculpe Dorante de son stratagème. La fin justifie les moyens.

lorsqu’il a réussi » impersonnelle « il est

permis » « on doit »

= proverbe

35 « quoi ! la charmante Araminte daigne me Exclamation x2 Le dénouement efface tous les non-dits : Dorante exprime sa surprise face à la bienveillance

justifier ! »

36 « ne dites mots, laissez moi parler » Impératifs présents x2 Le dénouement montre la détermination d’Araminte : elle assume ses sentiments et ceux de Dorante

Vous aimerez peut-être aussi

- Allah N'est Pas ObligéDocument14 pagesAllah N'est Pas ObligéDiallo HadyPas encore d'évaluation

- Cours D Anglais Pour D ButantsDocument136 pagesCours D Anglais Pour D Butantsamine aouamPas encore d'évaluation

- Cécile Van Den Avenne - Savoir Rédiger - Studyrama (2009)Document139 pagesCécile Van Den Avenne - Savoir Rédiger - Studyrama (2009)anniePas encore d'évaluation

- GENERATION A1 Unit 1 CORRIGEDocument21 pagesGENERATION A1 Unit 1 CORRIGEGina Avalos100% (2)

- Les Fausses Confidences A1 s14Document3 pagesLes Fausses Confidences A1 s14El Mehdi CHAOUIPas encore d'évaluation

- Les Fausses ConfidencesDocument3 pagesLes Fausses ConfidencesEl Mehdi CHAOUIPas encore d'évaluation

- MARIVAUX Acte I Scene 14 Elements AnalyseDocument4 pagesMARIVAUX Acte I Scene 14 Elements AnalyseFatima LAHSSINIPas encore d'évaluation

- Lecture Lineaire 2 Les Fausses Confidences Acte I Scene 14Document3 pagesLecture Lineaire 2 Les Fausses Confidences Acte I Scene 14ManonPas encore d'évaluation

- LECTURE LINEAIRE Les Fausses Confidences IIIDocument2 pagesLECTURE LINEAIRE Les Fausses Confidences IIIHenri Ménanteau100% (2)

- Lecture Lineaire Les Fausses Confidences Acte III Scene 13Document2 pagesLecture Lineaire Les Fausses Confidences Acte III Scene 13Juliette Fonteny0% (1)

- Mythologies Roland BarthesDocument7 pagesMythologies Roland Barthesfourmaux100% (1)

- Etude Linéaire II, 13Document2 pagesEtude Linéaire II, 13Maissa TirsanePas encore d'évaluation

- Analyse Linéaire Les Fausses Confidences Marivaux Acte 1 Scène 14Document7 pagesAnalyse Linéaire Les Fausses Confidences Marivaux Acte 1 Scène 146nxmwmnjngPas encore d'évaluation

- EL 2 Les Fausses Confidences Acte I SC 14 MarivauxDocument4 pagesEL 2 Les Fausses Confidences Acte I SC 14 MarivauxMylo Saint-eloiPas encore d'évaluation

- Corrige-Analyse Scène 14 Acte IDocument9 pagesCorrige-Analyse Scène 14 Acte IImanePas encore d'évaluation

- Les Fausses Confidences de Marivaux (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandLes Fausses Confidences de Marivaux (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation

- Texte 1 - Acte I Scène 2 LFCDocument2 pagesTexte 1 - Acte I Scène 2 LFCAsiganPas encore d'évaluation

- Les Figures D'insistance Et D'atténuationDocument4 pagesLes Figures D'insistance Et D'atténuationhicham khiraPas encore d'évaluation

- Tout Va Bien! 1 - Livre PDFDocument163 pagesTout Va Bien! 1 - Livre PDFPablownskyPas encore d'évaluation

- Marivaux Les Fausses Confidences Acte II Scene 13Document7 pagesMarivaux Les Fausses Confidences Acte II Scene 13Patchari DECOCKPas encore d'évaluation

- Les Fausses Confidences de Marivaux Texte 3Document4 pagesLes Fausses Confidences de Marivaux Texte 3roseafeminaPas encore d'évaluation

- Lecture Lineaire 3Document4 pagesLecture Lineaire 3LahnaPas encore d'évaluation

- Fcihe Francais Texte 3Document3 pagesFcihe Francais Texte 3valentinherbaut79Pas encore d'évaluation

- Iii, 12 Explication LineaireDocument3 pagesIii, 12 Explication Lineairenykkjy42d2Pas encore d'évaluation

- Marivaux Expli 2Document5 pagesMarivaux Expli 2kakihej590Pas encore d'évaluation

- Lecture Linéaire Les Fausses Confidences Acte III Scène 12Document3 pagesLecture Linéaire Les Fausses Confidences Acte III Scène 12emma.devillartayPas encore d'évaluation

- 3.les Fausses Confidences A.L Acte II Scène 13Document3 pages3.les Fausses Confidences A.L Acte II Scène 13cordo.seraphinPas encore d'évaluation

- Lecture Lineaire 1Document3 pagesLecture Lineaire 1LahnaPas encore d'évaluation

- Lecture Lineaire 1Document3 pagesLecture Lineaire 1LahnaPas encore d'évaluation

- Lecture Lineaire 2Document3 pagesLecture Lineaire 2LahnaPas encore d'évaluation

- Marivaux I, 14 CorrigéDocument4 pagesMarivaux I, 14 Corrigéraphael64.2020Pas encore d'évaluation

- Les Fausses Confidences de Marivaux Texte 1Document3 pagesLes Fausses Confidences de Marivaux Texte 1roseafeminaPas encore d'évaluation

- AL N°7 Lettre AraminteDocument4 pagesAL N°7 Lettre AraminteAbdellah el bouayadiPas encore d'évaluation

- Cours Sur La Scène 12 de L'acte III Des Fausses Confidences de MarivauxDocument3 pagesCours Sur La Scène 12 de L'acte III Des Fausses Confidences de MarivauxFrancoise GPas encore d'évaluation

- SÉQUENCE IV MarivauxDocument10 pagesSÉQUENCE IV Marivauxmarocjuin2023Pas encore d'évaluation

- UntitledDocument3 pagesUntitledLouis BoulayPas encore d'évaluation

- Explication Linéaire N°5 2Document4 pagesExplication Linéaire N°5 2euniceosadare77Pas encore d'évaluation

- Les Fausses Confidences Explication LinéaireDocument3 pagesLes Fausses Confidences Explication Linéaireantoine.letrolleurPas encore d'évaluation

- 2.les Fausses Confidences A.L Acte I Scene 14Document2 pages2.les Fausses Confidences A.L Acte I Scene 14cordo.seraphinPas encore d'évaluation

- La Mise en Place Du Piège Par AraminteDocument3 pagesLa Mise en Place Du Piège Par AraminteKemi BuvalPas encore d'évaluation

- Fausses Confidences Texte 2Document4 pagesFausses Confidences Texte 2amahgirlyPas encore d'évaluation

- Lecture Linéaire Les Fausses Confidences, Marivaux, Acte I, Scène 14, 1737, ExtraitDocument3 pagesLecture Linéaire Les Fausses Confidences, Marivaux, Acte I, Scène 14, 1737, ExtraitteulierlaurianePas encore d'évaluation

- Etude LinéaireDocument3 pagesEtude Linéaireeuniceosadare77Pas encore d'évaluation

- EL Extrait 2 Acte II Scène 15Document3 pagesEL Extrait 2 Acte II Scène 15Alix FaucretPas encore d'évaluation

- Lecture Linéaire I MarivauxDocument3 pagesLecture Linéaire I Marivauxlolamsp129Pas encore d'évaluation

- Fiche Francais Texte 2Document3 pagesFiche Francais Texte 2valentinherbaut79Pas encore d'évaluation

- Les Fausses Confidences Acte 3 Scene 9Document2 pagesLes Fausses Confidences Acte 3 Scene 9berenice49Pas encore d'évaluation

- Marivaux 3Document4 pagesMarivaux 3Marc DumasPas encore d'évaluation

- Corrigé Analyse Linéaire AII, Sc13.asdDocument5 pagesCorrigé Analyse Linéaire AII, Sc13.asdImanePas encore d'évaluation

- Fiche Analyse Linéaire 5 - Les Fausses ConfidencesDocument3 pagesFiche Analyse Linéaire 5 - Les Fausses Confidenceswicop58837Pas encore d'évaluation

- Texte 18 Explic Linéaire Trace Écrite Cours 2Document2 pagesTexte 18 Explic Linéaire Trace Écrite Cours 2Nat HzlPas encore d'évaluation

- Les Fausses Confidences de Marivaux Texte 2Document3 pagesLes Fausses Confidences de Marivaux Texte 2roseafeminaPas encore d'évaluation

- EL13 Fausses Confidences II 13Document5 pagesEL13 Fausses Confidences II 13christellecamille devillersPas encore d'évaluation

- Activité Dubois AraminteDocument3 pagesActivité Dubois Aramintegiuliapatricia123456789Pas encore d'évaluation

- Les Fausses Confidences Analyse 2Document5 pagesLes Fausses Confidences Analyse 2hugoportier217Pas encore d'évaluation

- Tableau A1S14Document6 pagesTableau A1S14Basile GUISEPas encore d'évaluation

- LL7 RédigéeDocument1 pageLL7 RédigéeMorrakPas encore d'évaluation

- La Peau de ChagrinDocument3 pagesLa Peau de ChagrinAlberto Leiva GuillénPas encore d'évaluation

- Billieras Pyer 1 BDocument1 pageBillieras Pyer 1 BPyer BillPas encore d'évaluation

- Fiche Simplifiee Explication de Texte 6Document3 pagesFiche Simplifiee Explication de Texte 6Mohamed Tahar FalekPas encore d'évaluation

- Lecture Linéaire 9 Classe de PremièreDocument4 pagesLecture Linéaire 9 Classe de PremièreAdeline BoisvilliersPas encore d'évaluation

- Les Fausses Confidences Marivaux Acte III Scène 12 2024Document3 pagesLes Fausses Confidences Marivaux Acte III Scène 12 2024kabadakhalil8Pas encore d'évaluation

- 1.les Fausses Confidences A.L Acte I Scène 2Document3 pages1.les Fausses Confidences A.L Acte I Scène 2cordo.seraphinPas encore d'évaluation

- Texte 14 - Les Fausses Confidences - 1Document1 pageTexte 14 - Les Fausses Confidences - 1bouhachiaymenePas encore d'évaluation

- Les Fausses Confidences II 13 ALDocument5 pagesLes Fausses Confidences II 13 ALhayderalouane13Pas encore d'évaluation

- Marivaux Et l' AmourDocument2 pagesMarivaux Et l' AmourMouchitooooPas encore d'évaluation

- Oral 1 MiniDocument6 pagesOral 1 MinisftxgjPas encore d'évaluation

- Version Originale 4 PDFDocument280 pagesVersion Originale 4 PDFI PPas encore d'évaluation

- Apuntes FrancésDocument7 pagesApuntes FrancésPaulaPas encore d'évaluation

- FDOD60003868 1FD1-2 Didactique Micro TacheDocument4 pagesFDOD60003868 1FD1-2 Didactique Micro TacheRAYMONDPas encore d'évaluation

- Traduire À L'heure de La Mondialisation: Localisation de L'information Et IdéologieDocument11 pagesTraduire À L'heure de La Mondialisation: Localisation de L'information Et IdéologieHaitham BarhounePas encore d'évaluation

- 7AN21TE0121 - Part2 Seance Revision LinguistiqueDocument2 pages7AN21TE0121 - Part2 Seance Revision LinguistiquehxrsesxseriesandsxundeditsPas encore d'évaluation

- LocchiDocument1 pageLocchiDan SGPas encore d'évaluation

- Grille D'evaluation Oral DNBDocument1 pageGrille D'evaluation Oral DNBHuikPas encore d'évaluation

- Inversion SujetDocument68 pagesInversion SujetOmaima ElamraniPas encore d'évaluation

- Z. S. Harris - L'analyse Du DiscoursDocument40 pagesZ. S. Harris - L'analyse Du DiscoursBorisPas encore d'évaluation

- Grammaire / Conjugaison: Sommaire... Sommaire... Sommaire..Document15 pagesGrammaire / Conjugaison: Sommaire... Sommaire... Sommaire..Annie Ana NanaPas encore d'évaluation

- 3eme Fiches Syntheses DorthographeDocument4 pages3eme Fiches Syntheses DorthographeManon GauchetPas encore d'évaluation

- 14 Les AdverbesDocument1 page14 Les AdverbesEddalili FatimaPas encore d'évaluation

- Guide CM1 Unité 3Document31 pagesGuide CM1 Unité 3memoire didactiquePas encore d'évaluation

- Dzexams Uploads Sujets 662294Document4 pagesDzexams Uploads Sujets 662294ecole mirabellePas encore d'évaluation

- Günde de L'enseignant 1Document89 pagesGünde de L'enseignant 1UZUMAKI NARUTOPas encore d'évaluation

- Linguistique Et GrammaireDocument3 pagesLinguistique Et GrammaireMaroua Benk99rimaPas encore d'évaluation

- Cours de CommunicationDocument18 pagesCours de CommunicationAbdo AbdoPas encore d'évaluation

- Jesus Cristo - Tuba BBDocument1 pageJesus Cristo - Tuba BBWilliane SousaPas encore d'évaluation

- French SAL P1 Answer Booklet 2022Document19 pagesFrench SAL P1 Answer Booklet 2022Christiaan Marais BoshoffPas encore d'évaluation

- 9) ImparfaitDocument5 pages9) ImparfaitBárbara BariolaPas encore d'évaluation

- Unité 7: Se Faire Des Relations: OuvertureDocument8 pagesUnité 7: Se Faire Des Relations: OuvertureAlicia BorcariPas encore d'évaluation

- 001-057 Francais4e GrammaireDocument57 pages001-057 Francais4e GrammaireFLORENTINYPas encore d'évaluation

- Fonctionnement Du NomDocument1 pageFonctionnement Du NomFreesia FuschiaPas encore d'évaluation