Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Corrigé ECD Clausewitz À L'aune Des Attentats de Paris

Corrigé ECD Clausewitz À L'aune Des Attentats de Paris

Transféré par

lisage7308Droits d'auteur :

Formats disponibles

Vous aimerez peut-être aussi

- Bac - Épreuve de Spécialité HGGSP - Sujet Et CorrigéDocument10 pagesBac - Épreuve de Spécialité HGGSP - Sujet Et CorrigéLETUDIANT67% (12)

- Fiche de Revision HGGSP Terminale 2021 Faire La Guerre Faire La Paix Formes de Conflits Et Modes de Resolution Partie 1Document6 pagesFiche de Revision HGGSP Terminale 2021 Faire La Guerre Faire La Paix Formes de Conflits Et Modes de Resolution Partie 1Emiliano SAENZ FIERROPas encore d'évaluation

- HGGSP Faire La Guerre Faire La Paix - Formes de ConflitDocument30 pagesHGGSP Faire La Guerre Faire La Paix - Formes de ConflitRose NozahicPas encore d'évaluation

- Le Livre Noir Du Terrorisme PDFDocument152 pagesLe Livre Noir Du Terrorisme PDFASTROLAB4208Pas encore d'évaluation

- La Gauche et la Guerre: Analyse d'une capitulation idéologiqueD'EverandLa Gauche et la Guerre: Analyse d'une capitulation idéologiquePas encore d'évaluation

- Culture General de TerrorismeDocument10 pagesCulture General de TerrorismeAbba DiallPas encore d'évaluation

- Le TerrorismeDocument7 pagesLe TerrorismeLionel DiedhiouPas encore d'évaluation

- Terrorisme, Réalités Historiques Et PerspectivesDocument6 pagesTerrorisme, Réalités Historiques Et PerspectivescomprademaxPas encore d'évaluation

- Lutte Contre Le Terrorisme InternationalDocument6 pagesLutte Contre Le Terrorisme InternationalcomprademaxPas encore d'évaluation

- 20150108Document32 pages20150108Mohammed Kachai0% (1)

- La Protection Des Démocraties Les Enjeux de SécuritéDocument10 pagesLa Protection Des Démocraties Les Enjeux de SécuritédebadoloPas encore d'évaluation

- Fiche Elève Jalon 2 SuiteDocument3 pagesFiche Elève Jalon 2 Suiterosinegoga33Pas encore d'évaluation

- I) Le Terrorisme, Une Menace Contre Les DémocratiesDocument8 pagesI) Le Terrorisme, Une Menace Contre Les DémocratiesFiras BakloutiPas encore d'évaluation

- Thème 2 Intro+axe 1Document17 pagesThème 2 Intro+axe 1EMILIANO LOPEZ GRANADOSPas encore d'évaluation

- BHUM1665 PlanDocument6 pagesBHUM1665 PlangabinbatiinoPas encore d'évaluation

- Terrorisme Définition, Communication, StratégieDocument55 pagesTerrorisme Définition, Communication, StratégiehuyghefbPas encore d'évaluation

- La révolution antiterroriste: Ce que le terrorisme a fait de nousD'EverandLa révolution antiterroriste: Ce que le terrorisme a fait de nousPas encore d'évaluation

- Mahdi Elmandjra Et Samuel HuntingtonDocument11 pagesMahdi Elmandjra Et Samuel HuntingtonOverDoc100% (1)

- Résistance VS DictatureDocument119 pagesRésistance VS DictatureAntoine Peillon100% (1)

- Exemple de DissertationDocument1 pageExemple de DissertationclairepnrPas encore d'évaluation

- Terrorisme: Le terrorisme dans la guerre moderne et la défense stratégiqueD'EverandTerrorisme: Le terrorisme dans la guerre moderne et la défense stratégiquePas encore d'évaluation

- Xavier RauferDocument101 pagesXavier RauferDamien MirandaPas encore d'évaluation

- Dissertation Guerre Contre Le TerrorismeDocument3 pagesDissertation Guerre Contre Le TerrorismeHLA678 AMINIPas encore d'évaluation

- Terrorisme d'intérêt spécial: Comprendre les menaces de niche dans la guerre moderneD'EverandTerrorisme d'intérêt spécial: Comprendre les menaces de niche dans la guerre modernePas encore d'évaluation

- Thème 2 HGGSPDocument11 pagesThème 2 HGGSPmahmoudpro98Pas encore d'évaluation

- Général Ivashov - Le Terrorisme International N'existe Pas, Par Général Leonid IvashovDocument5 pagesGénéral Ivashov - Le Terrorisme International N'existe Pas, Par Général Leonid IvashovDocteknoPas encore d'évaluation

- Axe 1Document3 pagesAxe 1GeoffroyPas encore d'évaluation

- Histoire Du TerrorismeDocument736 pagesHistoire Du TerrorismeKOUASSI100% (4)

- Dossier de Presentation Sous Nos Yeux 10p WebDocument10 pagesDossier de Presentation Sous Nos Yeux 10p WebMélanie le SauxPas encore d'évaluation

- Introduction Formes de Conflits Et Tentatives de Paix Dans Le Monde ActuelDocument4 pagesIntroduction Formes de Conflits Et Tentatives de Paix Dans Le Monde ActuelAnonymous HLBjNdHu100% (1)

- Synarchie FinanciereDocument28 pagesSynarchie FinanciereIlyass AtPas encore d'évaluation

- Séquence 1 Séance 3Document31 pagesSéquence 1 Séance 3Chaina DoubetPas encore d'évaluation

- Les Guerres D'aujourd'hui Sont-Elles Les Mêmes Que Celles D'hier ?Document3 pagesLes Guerres D'aujourd'hui Sont-Elles Les Mêmes Que Celles D'hier ?creatorPas encore d'évaluation

- Épreuve de Spécialité HistoireDocument15 pagesÉpreuve de Spécialité HistoireElsaPas encore d'évaluation

- La Dimension Politique de La Guerre - Des Conflits Interétatiques Aux Enjeux TransnationauxDocument3 pagesLa Dimension Politique de La Guerre - Des Conflits Interétatiques Aux Enjeux TransnationauxalwenamnrPas encore d'évaluation

- Propagande de l'acte: Guerre révolutionnaire et pouvoir d'actionD'EverandPropagande de l'acte: Guerre révolutionnaire et pouvoir d'actionPas encore d'évaluation

- Abecedaire Partiel, Et PartialDocument490 pagesAbecedaire Partiel, Et PartialLaura RojasPas encore d'évaluation

- Eric Fassin - Le Moment Néofasciste Du Néolibéralisme Le ClubDocument5 pagesEric Fassin - Le Moment Néofasciste Du Néolibéralisme Le CluboxyghenePas encore d'évaluation

- Terroristes. Les 7 piliers de la déraison de Marc Trévidic (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandTerroristes. Les 7 piliers de la déraison de Marc Trévidic (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation

- Etude de Document HGGSPDocument4 pagesEtude de Document HGGSPDanny O'SullivanPas encore d'évaluation

- Fiche de Révision HGGSP Thème 2Document17 pagesFiche de Révision HGGSP Thème 2nsh APas encore d'évaluation

- De Guerre en Guerre - Edgar MORINDocument60 pagesDe Guerre en Guerre - Edgar MORINJm100% (1)

- AXE 1: La Dimension Politique de La Guerre, Des Conflits Interétatiques Aux Enjeux TransnationauxDocument9 pagesAXE 1: La Dimension Politique de La Guerre, Des Conflits Interétatiques Aux Enjeux TransnationauxAlexandre BideauPas encore d'évaluation

- Dissertation GuerreDocument3 pagesDissertation Guerresegolene.delassusPas encore d'évaluation

- Fiche de Révision HGGSP Thème 3Document7 pagesFiche de Révision HGGSP Thème 3nsh APas encore d'évaluation

- Les 100 Mots Du Terrorisme - Alain Bauer Jean-Louis Brugui 232 ReDocument119 pagesLes 100 Mots Du Terrorisme - Alain Bauer Jean-Louis Brugui 232 ReAmcic WeeliPas encore d'évaluation

- Eric Hazan & Al.Document47 pagesEric Hazan & Al.Endjy LaguerrePas encore d'évaluation

- Fiche Synthese t2 HistDocument2 pagesFiche Synthese t2 HistMeriem BouslahPas encore d'évaluation

- Correction Entrainement 1.odtDocument12 pagesCorrection Entrainement 1.odtJeannePas encore d'évaluation

- Éric Alliez, Maurizio Lazzarato - Guerres Et CapitalDocument13 pagesÉric Alliez, Maurizio Lazzarato - Guerres Et CapitalNicole BrooksPas encore d'évaluation

- Carl Von ClausewitzDocument3 pagesCarl Von ClausewitzMaévaPas encore d'évaluation

- Votre fatwa ne s'applique pas ici: Histoires inédites de la lutte contre le fondamentalisme musulmanD'EverandVotre fatwa ne s'applique pas ici: Histoires inédites de la lutte contre le fondamentalisme musulmanPas encore d'évaluation

- Mon Quotidien N°5480Document5 pagesMon Quotidien N°5480louvinePas encore d'évaluation

- Calenda - Les Nouvelles Formes de Terrorisme À L'épreuve Du DroitDocument6 pagesCalenda - Les Nouvelles Formes de Terrorisme À L'épreuve Du Droitngoaceline13Pas encore d'évaluation

- Les Moyens TerroristesDocument1 pageLes Moyens TerroristesrwatzaPas encore d'évaluation

- Conscience Démocratique Et Relations InternationalesDocument10 pagesConscience Démocratique Et Relations InternationalesdebadoloPas encore d'évaluation

- De La Bataille DAlger À Lindépendance Etc. ZDocument503 pagesDe La Bataille DAlger À Lindépendance Etc. ZGUELAIPas encore d'évaluation

- La Protection Des Personnes Et Des Biens en DIHDocument9 pagesLa Protection Des Personnes Et Des Biens en DIHMouhayaPas encore d'évaluation

- Le Chevalier Du Bouclier PalmyrionDocument17 pagesLe Chevalier Du Bouclier Palmyrionredd foxPas encore d'évaluation

- Shadowrun - Sr6 - Scénario - Conversion Holostreet - Harlequin v1Document22 pagesShadowrun - Sr6 - Scénario - Conversion Holostreet - Harlequin v1yanzuPas encore d'évaluation

- Doc5 1497Document15 pagesDoc5 1497Oussama ARRADPas encore d'évaluation

- Conséquences de La Paix JBDocument9 pagesConséquences de La Paix JBInès GauthierPas encore d'évaluation

- Sun TzuDocument10 pagesSun TzuChabane WalidPas encore d'évaluation

- L'Ordre Serre + Le Rapport de L'Appel + Verbal Message + Le Radio Militaire-1Document13 pagesL'Ordre Serre + Le Rapport de L'Appel + Verbal Message + Le Radio Militaire-1Rohmat YuliantoPas encore d'évaluation

- Braher Cortadora UsaDocument2 pagesBraher Cortadora Usapacogarciamartinez93Pas encore d'évaluation

- Historia Special N33 Janvier-Février 2017Document108 pagesHistoria Special N33 Janvier-Février 2017BOUDJADAPas encore d'évaluation

- Delay Time ChartDocument5 pagesDelay Time ChartLuis XajpotPas encore d'évaluation

- Top Francoise HardyDocument45 pagesTop Francoise HardyjeanthomasdPas encore d'évaluation

- Codo DerechoDocument4 pagesCodo Derechoestebancc8006Pas encore d'évaluation

- 2 3-EquipementsDocument8 pages2 3-EquipementsArnaud LeféburePas encore d'évaluation

- Sonny Ali BerDocument1 pageSonny Ali Berligue marc marcel djoPas encore d'évaluation

- 009 Azincourt 1415 Triomphe Contre Toutes Attentes OSPREY CAMPAIGNDocument75 pages009 Azincourt 1415 Triomphe Contre Toutes Attentes OSPREY CAMPAIGNThurnac Le XoltPas encore d'évaluation

- Lx250atv FDocument23 pagesLx250atv FJonathan GarrauPas encore d'évaluation

- Le Soldat de DemainDocument570 pagesLe Soldat de DemainNessrine chabiPas encore d'évaluation

- Img 0002-17Document2 pagesImg 0002-17faycalabdennourPas encore d'évaluation

- La Chute de Mur de BerlinDocument2 pagesLa Chute de Mur de BerlinDabin HongPas encore d'évaluation

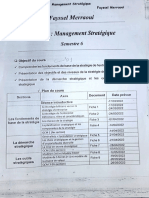

- Résumé Management Stratégique Par Fayssel Merraoui 2022Document22 pagesRésumé Management Stratégique Par Fayssel Merraoui 2022wsoftenginer02Pas encore d'évaluation

- Planification Mission 3 PMDocument6 pagesPlanification Mission 3 PMbouali.kamalPas encore d'évaluation

- La Fete Nationale de FranceDocument3 pagesLa Fete Nationale de FranceKorponai CatalinPas encore d'évaluation

- 3e AM-Sujets-récit-historiqueDocument2 pages3e AM-Sujets-récit-historiqueHANIFA RABHI100% (1)

- Burgundia 01Document5 pagesBurgundia 01maza_poulppyPas encore d'évaluation

- IAII Liste Entreprise Pour Étudiants 14-10-2016Document4 pagesIAII Liste Entreprise Pour Étudiants 14-10-2016HANANEPas encore d'évaluation

- Soleiman IDocument19 pagesSoleiman IArnaud DepuillePas encore d'évaluation

- Pierre Montagnon - L'Armée D'afriqueDocument415 pagesPierre Montagnon - L'Armée D'afriqueRebeu Hamed100% (1)

- Rapport Mensuel Des Activites RealiseesDocument5 pagesRapport Mensuel Des Activites Realiseesbiosave RdcPas encore d'évaluation

- CALENDRIER 2024 CREULLY SUR SEULLES VerifieDocument1 pageCALENDRIER 2024 CREULLY SUR SEULLES Verifiemarchand.sbPas encore d'évaluation

Corrigé ECD Clausewitz À L'aune Des Attentats de Paris

Corrigé ECD Clausewitz À L'aune Des Attentats de Paris

Transféré par

lisage7308Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Corrigé ECD Clausewitz À L'aune Des Attentats de Paris

Corrigé ECD Clausewitz À L'aune Des Attentats de Paris

Transféré par

lisage7308Droits d'auteur :

Formats disponibles

Corrigé ECD : Clausewitz et les conflits contemporains

Le 13 novembre 2015, trois commandos terroristes se réclamant de Daech, organisation terroriste sunnite apparue en 2006 en Irak, sèment la mort à Paris

: attentat-suicide au stade de France, mitraillage de terrasses de café, prise d’otages et exécutions dans la salle de concert du Bataclan. Au total, les

attentats perpétrés par 9 personnes font 130 morts et 413 blessés. Onze mois plus tôt, d’autres terroristes, agissant au nom d’Al-Qaïda, organisation créée

en Afghanistan en 1987, avaient assassiné douze collaborateurs de l’hebdomadaire satirique Charlie hebdo pour « venger l'honneur du Prophète ». Ces

actes sont caractéristiques de nouvelles formes de conflictualité qui se développent depuis les attentats d’Al-Qaïda du 11 septembre 2001 contre les États-

Unis. Le terrorisme projeté, déterritorialisé et médiatisé, est l’instrument privilégié des groupes djihadistes qui essaiment partout dans le monde et

déstabilisent les sociétés occidentales. Il est l’une des manifestations majeures des guerres irrégulières mettant aux prises non plus seulement des États,

mais aussi des combattants non étatiques et des civils.

Pour reprendre la terminologie et la vision de Clausewitz cette nouvelle forme de conflictualité n’est pas en effet une guerre régulière. Mais n’est-elle pas

le signe d’une montée aux extrêmes qui pourrait incarner son concept de guerre absolue ? Quid de la guerre comme continuation de la politique ?

Nous le voyons, le stratège prussien n’en a pas fini de nous inviter à réfléchir sur la nature caméléon de la guerre.

Deux documents nous sont proposés pour nourrir notre propos. Le premier est la une du quotidien « upper middel class » français Le Monde, datée du 15

novembre 2015, deux jours, c’est-à-dire à chaud, après les attaques. Le titre principal, « La terreur à Paris », souligne le caractère dramatique des attentats.

Le second est le discours officiel prononcé le 27 novembre 2015, donc avec un certain recul, par le président de la République française de l’époque, en

hommage aux victimes du 13 novembre. F. Hollande y exprime la position officielle de l’État sur les événements qui viennent de se dérouler. Il s’adresse

de façon solennelle et grave à l’ensemble de la communauté nationale. Son propos est ici éminemment politique.

Ainsi le terrorisme en tant que guerre irrégulière, forme de conflit aujourd’hui devenue largement dominante, ne permet-il pas au travers de la pensée de

Clausewitz de mieux comprendre les enjeux des conflits contemporains ?

Nous verrons dans un premier temps que les attentats islamistes de Paris de 2015 sont emblématiques de ces guerres irrégulières qui se développent au

début du XXIe siècle. Puis, ensuite, ces guerres d’un genre nouveau nous permettront de questionner la pertinence de la théorie clausewitzienne classique

de la guerre pour les comprendre.

PLAN DETAILLE METTANT EN EVIDENCE LE LIEN ENTRE PRISE D’INFORMATION DANS LES DOCUMENTS ET MOBILISATION DES CONNAISSANCES DU COURS (EXPLICITATION

ET IDÉES ET MOTS-CLEFS).

I. Les attentats du 13 novembre 2015, expression des guerres irrégulières asymétriques du XXIe siècle

1. Les évènements : des attaques caractéristiques, dans leur forme et dans leur cible, de la guerre asymétrique

• Entre 1979 et 2021 48 000 attentats islamistes dans le monde / mort d’au moins 210 000 personnes. Mais surtout ils sont la forme la plus médiatisée

des guerres irrégulières ce qui a conduit les acteurs politiques à considérer cette forme du terrorisme sous l’angle de la guerre, une nouvelle forme de

guerre qualifiée d’asymétrique, opposant les États et leurs forces armées à des groupes transnationaux ou territorialisés. Entre les deux documents, le

terme de « guerre » est employé trois fois / ainsi que celui d’« ennemi » / le doc.2 parle de « combat » : il s’agit donc bien d’une guerre avec de part et

d’autre des combattants aux forces très inégales et aux moyens d’action très différents / ATTENTATS ISLAMISTES, GUERRE IRRÉGULIÈRE, GUERRE

ASYMETRIQUE

• « La terreur à Paris » / « une série d’attaques terroristes » / « carnage » / « au moins 128 morts » / « terriblement meurtrier » (doc. 1) : violence de

l’attaque qui a ciblé des civils attablés à des terrasses ou devant le stade de France ou réunis dans une salle de concert (Bataclan). Si les cibles ne sont pas

préméditées (« terrorisme [...] aveugle », photo à la Une du Monde), les lieux eux ne sont pas choisis au hasard : au cœur de la capitale des lieux de

convivialité symboles des valeurs et des modes de vie occidentaux / BROUILLARD DE LA GUERRE, TERRORISME

• « la France [...] frappée lâchement, dans un acte de guerre organisé de loin et froidement exécuté » / « 130 des nôtres » (doc. 2) : attentats-suicides

perpétrés par des petits groupes instrumentalisés et inspirés par Daech depuis des bases terroristes éloignées et éclatées. Les attaques contre les civils

visent à semer « l’effroi » et à faire pression sur les gouvernements. Elles sont présentées comme des actes de guerre en ce qu’elles cherchent à déstabiliser

les États. / TERRORISME PROJETÉ, TERRORISME INSPIRÉ

2. Les assaillants : des « combattants » se réclamant de Daech ou d’Al-Qaïda organisés en micro-réseaux

• De nombreux spécialistes émettent des réserves sur la terminologie de guerre appliquée aux attentats terroristes. Certains considèrent que ce type de

violence, même mondialisée, relève de la criminalité, appelant une réponse policière et judiciaire (cf. doc 2, ligne 10) alors que d’autres, au contraire,

estiment qu’il constitue une nouvelle forme de conflictualité internationale nécessitant une autre définition de la guerre. « Assassins » ou combattants ?

Ce dilemme est au cœur du discours du 27 novembre 2015 de F. Hollande : la guerre est faite par l’État agressé mais le statut de combattant n’est pas

reconnu pour les agresseurs / DJHIADISME, BANDITO-DJHIADISME

• « la haine, celle qui tue à Bamako, à Tunis, à Palmyre, à Copenhague, à Paris et qui a tué naguère à Londres ou à Madrid » (doc. 2) : un terrorisme

international et déterritorialisé qui frappe aussi bien les sociétés occidentales (Copenhague, Danemark, 14 et 15 février 2015, Daech ; Paris, janvier 2015,

Al-Qaïda contre Charlie Hebdo et dans un magasin fréquenté par la communauté juive (doc.1) ; Londres, 2005, Al-Qaïda ; Madrid, 2004, Daech) que

l’Afrique (Bamako, Mali, 20 novembre 2015, Al-Qaïda ; Tunis, 24 novembre 2015, Daech) et le Moyen-Orient (Palmyre, Syrie, destructions de temples

romains et assassinats d’archéologues). En effet, les djihadistes visent tout autant les valeurs occidentales, qu’ils jugent contraires à leur vision de l’islam,

que les États musulmans accusés de s’être alliés avec l’Occident (apostats) (doc.1) / MOTIVATIONS RELIGIEUSES, TERRORISME DÉTERRITORIALISÉ

• « Une horde d’assassins » / « haine » /« le culte de la mort » (doc. 2) : des combattants non professionnels, fanatisés et recrutés en grande partie dans

les pays mêmes où sont commis les attentats, prêts à mourir au nom du djihad (traduit par Guerre sainte, il s’agit en fait du « petit djihad » pour défendre

l’islam contre ceux que l’on considère comme agresseurs) et qui deviennent ainsi des martyrs auxquels le paradis est promis / GUERRE SAINTE, DJIHAD

3. Impact et riposte : la réponse des démocraties et la fragilisation de leur modèle

• « une onde de choc internationale » / « la solidarité alors exprimée par les dirigeants de toutes les démocraties du monde » à propos des attentats de

janvier 2015 (doc. 1): les attentats ont un retentissement mondial et suscitent une réprobation générale. La menace terroriste n’a pas de frontière, elle

touche tous les pays du monde et impose aux États et à l’ONU une réponse collective. / DÉFENSE DE LA DÉMOCRATIE

• « la mobilisation exceptionnelle du peuple français, le 11 janvier » après les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher (doc.1) ; « compter sur le

Parlement » (élus de la nation sans distinction politique) / « concorde nationale » / « compter sur chaque Française et sur chaque Français » (doc.2) /

UNITÉ NATIONALE

• « nos militaires, engagés sur des opérations difficiles, en Syrie, en Irak, au Sahel » (doc. 2) : pour tenter de neutraliser dans leurs bases les GAT, dans la

lutte globale contre le terrorisme, la France s’est impliquée militairement soit dans le cadre de coalitions internationales comme en Syrie et en Irak, soit

au titre d’opérations supervisées par l’ONU, comme l’opération Barkhane au Sahel contre l’AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) depuis 2013. Ce qui

est pour Daech la principale raison pour s’attaquer à la France (« les terroristes qui ont pris la France pour cible » doc.1). La France suit ainsi les États-Unis

qui en 2001 ont répondu par un changement de doctrine / GUERRE PRÉVENTIVE contre le terrorisme.

• Mais « état d’urgence » / « renforts militaires à Paris » (doc. 1) / « nos policiers, nos gendarmes » / « défense des intérêts du pays » (doc. 2) : la réponse

immédiate de la France est celle que connaissent tous les États touchés par le terrorisme, c’est-à-dire la mise en place de l’«État d’urgence» permettant

la suspension ou la limitation d’un certain nombre de libertés individuelles ou collectives au nom de la lutte contre le terrorisme (malgré ce que F. Hollande

dit sur « le respect des libertés fondamentales » et « la démocratie, avec nos institutions, avec le droit »). Police, justice et services de renseignements

articulent leurs actions (cf. docs 1 et 2) / ➘DE L’ÉTAT DE DROIT DANS LES PAYS DEMOCRATIQUES

II. Les guerres irrégulières, une remise en cause de la théorie clausewitzienne de la guerre ?

1.Rappel rapide de la théorie de Clausewitz impératif : Un penseur des guerres interétatiques (GUERRE RÉELLE) peut-il être pertinent pour comprendre

les guerres asymétriques (GUERRE IRRÉGULIÈRE) ?

Carl von Clausewitz (1780-1831) est l’auteur d’un traité théorique sur la stratégie militaire, De la guerre, dans lequel il tente de déterminer la nature de la

guerre qu’il définit dans sa forme « réelle » -c’est-à-dire classique sur le modèle de la Guerre de 7 ans- comme « la continuation de la politique par d’autres

moyens » avec le risque permanent de glisser vers « la guerre absolue » à partir de l’analyse des guerres de la Révolution française et napoléoniennes, ce

qui serait la négation même des objectifs de la guerre… à moins que ces derniers aient changé. Ses écrits ont servi de cadre pour penser la guerre tout au

long du XIXe et du XXe siècle. Les guerres irrégulières qui se multiplient depuis la fin de la guerre froide s’éloignent-elles pour autant totalement de la

vision de la guerre de Clausewitz ?

2. Guerre réelle / guerre absolue / petite guerre : le terrorisme islamique brouille les cartes

• La guerre irrégulière, dans sa forme terroriste, est un combat qui cherche à annihiler l’adversaire, sans avoir pour autant les moyens militaires de son

anéantissement. Arme du faible, le terrorisme vise à semer « l’effroi » (doc 1) parmi les non-combattants, à faire plier les États en s’en prenant aux civils.

Il fait planer la menace que l’ennemi, indéfinissable et sans visage, est partout et change en permanence de forme de combat (« La question n’était pas

de savoir s’il y aurait d’autres attentats en France, mais quand » (doc 1). Car les États ont toujours un temps de retard sur les terroristes. / BROUILLARD

DE GUERRE, GUERRE CAMÉLÉON

• Une nouvelle forme de guerre ? Les guerres irrégulières menées par Al-Qaïda et Daech ne mettent pas aux prises des États entre eux mais oppose des

organisations terroristes à des États en prenant comme cibles soit des militaires en opération, soit des civils dans des sociétés pacifiques. En cela, elles

échappent aux modèles de la « guerre réelle » et de la « guerre absolue » entre États proposés par Clausewitz, mais pas complètement à celui de « petite

guerre », notion utilisée pour désigner la guérilla des Espagnols contre les armées napoléoniennes au début du XIXe siècle. De même elle rend impossible

la « bataille décisive » / PETITE GUERRE -GUERILLA, BATAILLE DÉCISIVE.

• Une forte dimension idéologique : présente chez Clausewitz dans le cadre de la GUERRE ABSOLUE

L’islamisme radical et violent qualifié par le président français de« fanatisme / ordre inhumain / obscurantisme / islam dévoyé qui renie le message de son

livre sacré / « cause folle » « dieu trahi» pour bien faire comprendre qu’il ne faut pas faire un amalgame avec l’islam. Il repose sur une conception littéraliste

du Coran qui a connu un fort développement depuis les années 1990. Il est à mettre en parallèle avec l’islamisme (islam comme idéologie politique) qui

cherche à accéder au pouvoir dans certains pays sans recourir pour autant à la violence (Frères musulmans en Égypte ou salafisme : mais attention ces

courants n’ont rien à voir avec Daech) ou, avec les GAT, à déstabiliser les gouvernements en place en semant le chaos en Occident mais aussi dans les pays

musulmans (Syrie, Irak, Yémen…). Un « terrorisme totalitaire » (doc.1).

Et avec Daech, Abou Bakr Al-Baghdadi, le dirigeant politique est aussi le chef de guerre et le garant d’un combat d’ordre idéologique (le chef

religieux) véhiculant un message religieux radical / GROUPES ISLAMISTES RADICAUX, ISLAMISME, GAT, MONTÉE AUX EXTRÊMES, « CHOC DES

CIVILISATIONS » cher à Huntington ?

• Mais Al-Qaïda ou Daech n’en ont pas moins des buts politiques :

(« Que veulent les terroristes ? Nous diviser, nous opposer, nous jeter les uns contre les autres » doc. 2) : semer la division dans des sociétés occidentales

multiculturelles, pluri-religieuses mais sécularisées, fracturer la communauté nationale française (« concorde nationale » doc.2 ) entre musulmans et non

musulmans . Ailleurs le but est identique : hindouistes / musulmans en Inde ou au Pakistan ; sunnites / chiites dans les pays musumans. Les djihadistes,

qui acceptent de mourir pour leur cause, cherchent pour cela à faire le plus de victimes possible (« carnage », « aucune limite à leur œuvre de mort »

doc.1).

Politique l’est aussi la finalité de leurs actions puisqu’il s’agit de mettre en place le califat : Daech avec la création de l’État islamique à cheval sur la Syrie

et sur l’Irak qui doit servir de base pour le djihad global, Al-Qaïda qui après le djihad global instaurera le califat / GUERRE SAINTE, DJIHAD, FINALITÉ

POLITIQUE

3. Une guerre de propagande, d’intimidation et de harcèlement imposant une réponse globale de la part des États

• Pour diffuser leur message, les organisations terroristes disposent d’armes de propagande que Clausewitz ne pouvait envisager. Le 11 septembre 2001,

les attentats contre les États-Unis sont vécus en direct à la télévision dans le monde entier, tout comme les attentats de Paris de 2015 sur BFM TV ou sur

France info ou sur les réseaux sociaux / TERRORISME MEDIATISÉ, GUERRE INFORMATIONNELLE

• À chaque nouvel attentat, les djihadistes enregistrent des messages d’allégeance aux différentes organisations terroristes et les diffusent sur les réseaux

sociaux ; recrutement et prosélytisme sur le Dark Web / ROLE D’INTERNET, CYBERGUERRE, TERRORISME DÉTERRITORIALISÉ

• La guerre irrégulière et particulièrement celle contre le terrorisme impose des réponses sur tous les fronts de la part des États : à l’intérieur des pays

(police, justice, doc. 2) et à l’extérieur (militaire, doc. 2) s’appuyant sur une unité nationale forte pour ne pas céder à la peur (« concorde nationale » doc.2)

au risque d’une remise en cause des libertés fondamentales dans les démocraties. Nous retrouvons la trinité chère à Clausewitz : le peuple, les militaires ,

l’État.

Elle rend le retour à la paix beaucoup plus difficile dans la mesure où l’objectif politique des djihadistes est inatteignable, et que la réponse des États ne

peut être en retour qu’une guerre d’anéantissement (« mettre hors d’état de nuire les terroristes » (doc. 2)) utilisant tous les moyens y compris ceux qui

ne sont pas conventionnels (assassinats ciblés, drônes…) / GUERRE HYBRIDE, GUERRE COGNITIVE ET INFORMATIONNELLE, GUERRE ABSOLUE, GUERRE

PERPÉTUELLE, TRINITÉ

Au premier abord, le penseur des guerres du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle que fut Clausewitz ne semble pas proposer une grille de lecture

pertinente pour comprendre ce que sont, au XXIe siècle, des attentats terroristes djihadistes projetés depuis le Moyen-Orient et perpétrés en France. Les

modalités, la forme, les buts et surtout l’issue de la guerre ont totalement changé. Mais son propos visait, par-dessus tout, à réfléchir à la nature même

de la guerre qui, d’après lui, repose sur un objectif : imposer à l’autre sa volonté, objectif qui reste politique.

À ce titre, les deux documents proposés nous ont permis de mesurer combien sa pensée, à condition de la conjuguer avec des concepts plus actuels, reste

pertinente pour appréhender dans leur complexité les nouvelles conflictualités liées au terrorisme islamique. Toutefois la montée aux extrêmes n’est plus

aujourd’hui un risque, elle est devenue une réalité. Elle semble exclure toute perspective de paix, condamnant les différents acteurs à une guerre

permanente, sur tous les fronts et sans frontière.

Mais le retour récent au pouvoir des Talibans en Afghanistan, négocié avec les EUA, ont fait de terroristes des interlocuteurs fréquentables pour trouver

un modus vivendi favorable aux deux parties. En contrepoint, l’échec de l’opération Barkhane avec le retrait français du Mali et du Burkina Faso semblent

confirmer que dans le cadre d’une guerre asymétrique contre des groupes islamistes radicaux l’engagement militaire d’armées régulières n’est pas la

solution, faute de victoire décisive possible ni de soutien des populations et des gouvernements locaux. Là aussi la trinité chère à Clausewitz…

Vous aimerez peut-être aussi

- Bac - Épreuve de Spécialité HGGSP - Sujet Et CorrigéDocument10 pagesBac - Épreuve de Spécialité HGGSP - Sujet Et CorrigéLETUDIANT67% (12)

- Fiche de Revision HGGSP Terminale 2021 Faire La Guerre Faire La Paix Formes de Conflits Et Modes de Resolution Partie 1Document6 pagesFiche de Revision HGGSP Terminale 2021 Faire La Guerre Faire La Paix Formes de Conflits Et Modes de Resolution Partie 1Emiliano SAENZ FIERROPas encore d'évaluation

- HGGSP Faire La Guerre Faire La Paix - Formes de ConflitDocument30 pagesHGGSP Faire La Guerre Faire La Paix - Formes de ConflitRose NozahicPas encore d'évaluation

- Le Livre Noir Du Terrorisme PDFDocument152 pagesLe Livre Noir Du Terrorisme PDFASTROLAB4208Pas encore d'évaluation

- La Gauche et la Guerre: Analyse d'une capitulation idéologiqueD'EverandLa Gauche et la Guerre: Analyse d'une capitulation idéologiquePas encore d'évaluation

- Culture General de TerrorismeDocument10 pagesCulture General de TerrorismeAbba DiallPas encore d'évaluation

- Le TerrorismeDocument7 pagesLe TerrorismeLionel DiedhiouPas encore d'évaluation

- Terrorisme, Réalités Historiques Et PerspectivesDocument6 pagesTerrorisme, Réalités Historiques Et PerspectivescomprademaxPas encore d'évaluation

- Lutte Contre Le Terrorisme InternationalDocument6 pagesLutte Contre Le Terrorisme InternationalcomprademaxPas encore d'évaluation

- 20150108Document32 pages20150108Mohammed Kachai0% (1)

- La Protection Des Démocraties Les Enjeux de SécuritéDocument10 pagesLa Protection Des Démocraties Les Enjeux de SécuritédebadoloPas encore d'évaluation

- Fiche Elève Jalon 2 SuiteDocument3 pagesFiche Elève Jalon 2 Suiterosinegoga33Pas encore d'évaluation

- I) Le Terrorisme, Une Menace Contre Les DémocratiesDocument8 pagesI) Le Terrorisme, Une Menace Contre Les DémocratiesFiras BakloutiPas encore d'évaluation

- Thème 2 Intro+axe 1Document17 pagesThème 2 Intro+axe 1EMILIANO LOPEZ GRANADOSPas encore d'évaluation

- BHUM1665 PlanDocument6 pagesBHUM1665 PlangabinbatiinoPas encore d'évaluation

- Terrorisme Définition, Communication, StratégieDocument55 pagesTerrorisme Définition, Communication, StratégiehuyghefbPas encore d'évaluation

- La révolution antiterroriste: Ce que le terrorisme a fait de nousD'EverandLa révolution antiterroriste: Ce que le terrorisme a fait de nousPas encore d'évaluation

- Mahdi Elmandjra Et Samuel HuntingtonDocument11 pagesMahdi Elmandjra Et Samuel HuntingtonOverDoc100% (1)

- Résistance VS DictatureDocument119 pagesRésistance VS DictatureAntoine Peillon100% (1)

- Exemple de DissertationDocument1 pageExemple de DissertationclairepnrPas encore d'évaluation

- Terrorisme: Le terrorisme dans la guerre moderne et la défense stratégiqueD'EverandTerrorisme: Le terrorisme dans la guerre moderne et la défense stratégiquePas encore d'évaluation

- Xavier RauferDocument101 pagesXavier RauferDamien MirandaPas encore d'évaluation

- Dissertation Guerre Contre Le TerrorismeDocument3 pagesDissertation Guerre Contre Le TerrorismeHLA678 AMINIPas encore d'évaluation

- Terrorisme d'intérêt spécial: Comprendre les menaces de niche dans la guerre moderneD'EverandTerrorisme d'intérêt spécial: Comprendre les menaces de niche dans la guerre modernePas encore d'évaluation

- Thème 2 HGGSPDocument11 pagesThème 2 HGGSPmahmoudpro98Pas encore d'évaluation

- Général Ivashov - Le Terrorisme International N'existe Pas, Par Général Leonid IvashovDocument5 pagesGénéral Ivashov - Le Terrorisme International N'existe Pas, Par Général Leonid IvashovDocteknoPas encore d'évaluation

- Axe 1Document3 pagesAxe 1GeoffroyPas encore d'évaluation

- Histoire Du TerrorismeDocument736 pagesHistoire Du TerrorismeKOUASSI100% (4)

- Dossier de Presentation Sous Nos Yeux 10p WebDocument10 pagesDossier de Presentation Sous Nos Yeux 10p WebMélanie le SauxPas encore d'évaluation

- Introduction Formes de Conflits Et Tentatives de Paix Dans Le Monde ActuelDocument4 pagesIntroduction Formes de Conflits Et Tentatives de Paix Dans Le Monde ActuelAnonymous HLBjNdHu100% (1)

- Synarchie FinanciereDocument28 pagesSynarchie FinanciereIlyass AtPas encore d'évaluation

- Séquence 1 Séance 3Document31 pagesSéquence 1 Séance 3Chaina DoubetPas encore d'évaluation

- Les Guerres D'aujourd'hui Sont-Elles Les Mêmes Que Celles D'hier ?Document3 pagesLes Guerres D'aujourd'hui Sont-Elles Les Mêmes Que Celles D'hier ?creatorPas encore d'évaluation

- Épreuve de Spécialité HistoireDocument15 pagesÉpreuve de Spécialité HistoireElsaPas encore d'évaluation

- La Dimension Politique de La Guerre - Des Conflits Interétatiques Aux Enjeux TransnationauxDocument3 pagesLa Dimension Politique de La Guerre - Des Conflits Interétatiques Aux Enjeux TransnationauxalwenamnrPas encore d'évaluation

- Propagande de l'acte: Guerre révolutionnaire et pouvoir d'actionD'EverandPropagande de l'acte: Guerre révolutionnaire et pouvoir d'actionPas encore d'évaluation

- Abecedaire Partiel, Et PartialDocument490 pagesAbecedaire Partiel, Et PartialLaura RojasPas encore d'évaluation

- Eric Fassin - Le Moment Néofasciste Du Néolibéralisme Le ClubDocument5 pagesEric Fassin - Le Moment Néofasciste Du Néolibéralisme Le CluboxyghenePas encore d'évaluation

- Terroristes. Les 7 piliers de la déraison de Marc Trévidic (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandTerroristes. Les 7 piliers de la déraison de Marc Trévidic (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation

- Etude de Document HGGSPDocument4 pagesEtude de Document HGGSPDanny O'SullivanPas encore d'évaluation

- Fiche de Révision HGGSP Thème 2Document17 pagesFiche de Révision HGGSP Thème 2nsh APas encore d'évaluation

- De Guerre en Guerre - Edgar MORINDocument60 pagesDe Guerre en Guerre - Edgar MORINJm100% (1)

- AXE 1: La Dimension Politique de La Guerre, Des Conflits Interétatiques Aux Enjeux TransnationauxDocument9 pagesAXE 1: La Dimension Politique de La Guerre, Des Conflits Interétatiques Aux Enjeux TransnationauxAlexandre BideauPas encore d'évaluation

- Dissertation GuerreDocument3 pagesDissertation Guerresegolene.delassusPas encore d'évaluation

- Fiche de Révision HGGSP Thème 3Document7 pagesFiche de Révision HGGSP Thème 3nsh APas encore d'évaluation

- Les 100 Mots Du Terrorisme - Alain Bauer Jean-Louis Brugui 232 ReDocument119 pagesLes 100 Mots Du Terrorisme - Alain Bauer Jean-Louis Brugui 232 ReAmcic WeeliPas encore d'évaluation

- Eric Hazan & Al.Document47 pagesEric Hazan & Al.Endjy LaguerrePas encore d'évaluation

- Fiche Synthese t2 HistDocument2 pagesFiche Synthese t2 HistMeriem BouslahPas encore d'évaluation

- Correction Entrainement 1.odtDocument12 pagesCorrection Entrainement 1.odtJeannePas encore d'évaluation

- Éric Alliez, Maurizio Lazzarato - Guerres Et CapitalDocument13 pagesÉric Alliez, Maurizio Lazzarato - Guerres Et CapitalNicole BrooksPas encore d'évaluation

- Carl Von ClausewitzDocument3 pagesCarl Von ClausewitzMaévaPas encore d'évaluation

- Votre fatwa ne s'applique pas ici: Histoires inédites de la lutte contre le fondamentalisme musulmanD'EverandVotre fatwa ne s'applique pas ici: Histoires inédites de la lutte contre le fondamentalisme musulmanPas encore d'évaluation

- Mon Quotidien N°5480Document5 pagesMon Quotidien N°5480louvinePas encore d'évaluation

- Calenda - Les Nouvelles Formes de Terrorisme À L'épreuve Du DroitDocument6 pagesCalenda - Les Nouvelles Formes de Terrorisme À L'épreuve Du Droitngoaceline13Pas encore d'évaluation

- Les Moyens TerroristesDocument1 pageLes Moyens TerroristesrwatzaPas encore d'évaluation

- Conscience Démocratique Et Relations InternationalesDocument10 pagesConscience Démocratique Et Relations InternationalesdebadoloPas encore d'évaluation

- De La Bataille DAlger À Lindépendance Etc. ZDocument503 pagesDe La Bataille DAlger À Lindépendance Etc. ZGUELAIPas encore d'évaluation

- La Protection Des Personnes Et Des Biens en DIHDocument9 pagesLa Protection Des Personnes Et Des Biens en DIHMouhayaPas encore d'évaluation

- Le Chevalier Du Bouclier PalmyrionDocument17 pagesLe Chevalier Du Bouclier Palmyrionredd foxPas encore d'évaluation

- Shadowrun - Sr6 - Scénario - Conversion Holostreet - Harlequin v1Document22 pagesShadowrun - Sr6 - Scénario - Conversion Holostreet - Harlequin v1yanzuPas encore d'évaluation

- Doc5 1497Document15 pagesDoc5 1497Oussama ARRADPas encore d'évaluation

- Conséquences de La Paix JBDocument9 pagesConséquences de La Paix JBInès GauthierPas encore d'évaluation

- Sun TzuDocument10 pagesSun TzuChabane WalidPas encore d'évaluation

- L'Ordre Serre + Le Rapport de L'Appel + Verbal Message + Le Radio Militaire-1Document13 pagesL'Ordre Serre + Le Rapport de L'Appel + Verbal Message + Le Radio Militaire-1Rohmat YuliantoPas encore d'évaluation

- Braher Cortadora UsaDocument2 pagesBraher Cortadora Usapacogarciamartinez93Pas encore d'évaluation

- Historia Special N33 Janvier-Février 2017Document108 pagesHistoria Special N33 Janvier-Février 2017BOUDJADAPas encore d'évaluation

- Delay Time ChartDocument5 pagesDelay Time ChartLuis XajpotPas encore d'évaluation

- Top Francoise HardyDocument45 pagesTop Francoise HardyjeanthomasdPas encore d'évaluation

- Codo DerechoDocument4 pagesCodo Derechoestebancc8006Pas encore d'évaluation

- 2 3-EquipementsDocument8 pages2 3-EquipementsArnaud LeféburePas encore d'évaluation

- Sonny Ali BerDocument1 pageSonny Ali Berligue marc marcel djoPas encore d'évaluation

- 009 Azincourt 1415 Triomphe Contre Toutes Attentes OSPREY CAMPAIGNDocument75 pages009 Azincourt 1415 Triomphe Contre Toutes Attentes OSPREY CAMPAIGNThurnac Le XoltPas encore d'évaluation

- Lx250atv FDocument23 pagesLx250atv FJonathan GarrauPas encore d'évaluation

- Le Soldat de DemainDocument570 pagesLe Soldat de DemainNessrine chabiPas encore d'évaluation

- Img 0002-17Document2 pagesImg 0002-17faycalabdennourPas encore d'évaluation

- La Chute de Mur de BerlinDocument2 pagesLa Chute de Mur de BerlinDabin HongPas encore d'évaluation

- Résumé Management Stratégique Par Fayssel Merraoui 2022Document22 pagesRésumé Management Stratégique Par Fayssel Merraoui 2022wsoftenginer02Pas encore d'évaluation

- Planification Mission 3 PMDocument6 pagesPlanification Mission 3 PMbouali.kamalPas encore d'évaluation

- La Fete Nationale de FranceDocument3 pagesLa Fete Nationale de FranceKorponai CatalinPas encore d'évaluation

- 3e AM-Sujets-récit-historiqueDocument2 pages3e AM-Sujets-récit-historiqueHANIFA RABHI100% (1)

- Burgundia 01Document5 pagesBurgundia 01maza_poulppyPas encore d'évaluation

- IAII Liste Entreprise Pour Étudiants 14-10-2016Document4 pagesIAII Liste Entreprise Pour Étudiants 14-10-2016HANANEPas encore d'évaluation

- Soleiman IDocument19 pagesSoleiman IArnaud DepuillePas encore d'évaluation

- Pierre Montagnon - L'Armée D'afriqueDocument415 pagesPierre Montagnon - L'Armée D'afriqueRebeu Hamed100% (1)

- Rapport Mensuel Des Activites RealiseesDocument5 pagesRapport Mensuel Des Activites Realiseesbiosave RdcPas encore d'évaluation

- CALENDRIER 2024 CREULLY SUR SEULLES VerifieDocument1 pageCALENDRIER 2024 CREULLY SUR SEULLES Verifiemarchand.sbPas encore d'évaluation