Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Revue Analytique Et Controle Interne Outils de Detection Des Risques

Revue Analytique Et Controle Interne Outils de Detection Des Risques

Transféré par

Moh_ati0070 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

24 vues91 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

24 vues91 pagesRevue Analytique Et Controle Interne Outils de Detection Des Risques

Revue Analytique Et Controle Interne Outils de Detection Des Risques

Transféré par

Moh_ati007Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 91

Thme du mmoire :

Travail effectu par : BAKKALI HASSANI Ghita

Encadr par : M. EL KHALIFA

Anne universitaire : 2005 / 2006

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Certes, ce dossier est le fruit du travail de ltudiante que je suis, mais sa

finalisation a surtout t possible grce la collaboration de certaines personnes que je

tiens remercier.

Tout dabord, je tiens exprimer ma gratitude envers M. EL KHALIFA, mon

professeur encadrant, pour tout le savoir qu'il nous a inculqu ainsi que pour ses prcieux

conseils et sa grande indulgence.

Je suis aussi particulirement reconnaissante envers Messieurs ALMECHATT et

BIDAH, associs partner, pour mavoir accueillie au sein de leur cabinet Price

WaterHouse Coopers, et pour mavoir permis de raliser mon stage dans les meilleures

conditions grce leurs apports ininterrompus en conseils et judicieuses directives.

Jadresse galement mes remerciements au charmant personnel du cabinet pour

son aimable accueil.

En ctoyant des professionnels disponibles comme ceux de Price WaterHouse

Coopers, jai normment appris non seulement du point de vue thorique, mais aussi du

point de vue de lacquisition dune mthode de travail, du dveloppement de mes

capacits travailler en quipe et de la familiarisation avec les rouages dune entreprise.

Gnreux, ils nhsitaient pas partager leurs expriences avec leurs stagiaires.

Enfin, je me permets de ddier ce travail ma famille qui ma permis non

seulement d'tre de ce monde, mais aussi de poursuivre mes tudes suprieures par leur

soutien matriel et moral.

2

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

La pratique de l'audit, d'abord dans le domaine financier et comptable, puis, par

extension, dans les autres fonctions de l'entreprise (audit oprationnel), a connu ces

dernires annes un dveloppement considrable.

Il s'est construit autour de l'audit une image de modernit et d'efficacit qui provient de

trois principaux facteurs: la richesse du concept, l'exigence de comptences tendues des

auditeurs et la rigueur de la mthode.

L'audit est un mtier et une fonction dsormais part entire dans un grand

nombre d'entreprises et d'organismes de par le monde.

Au mme titre que d'autres professions ou fonctions voisines, souvent plus rpandues ou

mieux connues, tels le contrle de gestion, l'organisation, le conseil conomique; l'audit

prsente les caractristiques suivantes:

C'est une profession organise rpondant des normes comptables et juridiques

trs strictes.

C'est un outil structur, au service d'une Direction Gnrale ou d'un comit d'audit

reprsentant les intrts des actionnaires et des tiers.

C'est une fonction de contrle, au dpart, qui s'oriente de plus en plus vers un rle

de consulting dans la mesure o elle permet l'entreprise de suivre le chemin le

plus efficace et le plus efficient pour atteindre les objectifs fixs.

Historiquement parlant, la fonction de contrle s'est dveloppe avec la taille et la

complexit des organisations. Ne avec la rvolution industrielle, elle s'est impose dans

l'entreprise lors de l'application de la division scientifique du travail, vritable innovation

l'poque du Taylorisme. La mise en place d'un systme de contrle des activits de

chaque fonction s'est avre indispensable pour piloter l'entreprise et atteindre les

objectifs prvus.

3

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Contrler, c'est vrifier que les rgles dictes sont respectes et les ordres donns

appliqus. Cependant, le contrle du point de vue de l'approche d'audit moderne ne se

limite aucunement la simple vrification mais s'tend galement la notion de matrise

des procdures comptables, juridiques et financires.

Premire organisation mondiale de services intellectuels, Price WaterHouse

Coopers regroupe actuellement 155.000 collaborateurs implants dans 150 pays uvrant

chaque jour pour des entreprises de toutes tailles dans le monde, sur des marchs

mergents et en pleine croissance.

Si Price WaterHouse Coopers est leader aujourdhui dans son secteur dactivit,

cest bien grce son expertise internationale et son exprience tendue de longue date.

En effet, sa cration remontant au 19

me

sicle, la firme implante en 1903 en Afrique lun

des tous premiers bureaux du rseau de Price WaterHouse Coopers tel quil existe

aujourdhui, et en 1960, elle dbute ses activits au Maroc o elle est la premire firme

du genre stre implante.

Grce cette longue prsence, le personnel de la bote a acquis une exprience

considrable dans le domaine de laudit et du conseil.

Price WaterHouse Coopers propose une gamme complte de ses services ses

clients pour accrotre leurs valeurs ajoutes, matriser les risques et amliorer la

performance de leurs activits. Ces services sont organiss autour de quatre grands

mtiers : laudit financier, le conseil et le management, la corporate finance et le conseil

aux PME. De plus, les cabinets davocats correspondants conseillent les entreprises dans

le domaine juridique et fiscal. Les mtiers de Price WaterHouse Coopers sexercent en

toute indpendance auprs de grandes socits internationales, de bailleurs de fonds, de

gouvernements ainsi que de socits nationales et locales.

Laudit tant lexamen des systmes dune organisation en gnral et des

systmes de contrle en particulier par un personnel indpendant utilisant une

4

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

mthodologie spcifique base sur un rfrentiel et axe sur une information du pass, du

prsent et du futur dans le but de dgager les dficiences et damliorer les performances

desdits systmes , on conoit dans la ralit une trs grande varit possible daudits.

En effet, tout phnomne, ou toute information y tant relative, peut tre dfini comme

objet daudit. Il nest par ailleurs pas vident de dterminer une vritable typologie de ces

varits daudit, la plupart dentre eux pouvant ressortir de la dfinition gnrale prcite.

Ainsi, plusieurs audits peuvent tre effectus et nous pouvons distinguer laudit interne,

laudit social, laudit commercial, ou encore laudit financier.

5

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

La rgularit et la sincrit des comptes font partie des proccupations majeures

de tout dirigeant vu limpact de celles-ci sur limage de lentreprise lgard des bailleurs

de fonds, clients, actionnaires et autres tiers.

En effet, compte tenu des impratifs du march lis la transparence de linformation

financire, les responsables des entreprises cherchent ce que leurs comptes refltent

fidlement la situation financire, le rsultat et le patrimoine de leurs entreprises.

Les dirigeants, conscients de limportance de ces contraintes, se voient toujours

dans la ncessit de sassurer, vers la fin de lexercice comptable, de la cohrence de

lensemble des comptes ainsi que des tats financiers avant leur prsentation dfinitive.

A cet effet, lexamen analytique constitue un moyen efficace pour rpondre cet objectif.

Il sagit dune technique fonde sur lexistence dune relation logique entre les donnes

comptables, et par consquent, contribue fournir des lments de preuve que les

donnes provenant du systme comptable sont compltes et fiables.

Cette technique permet au dirigeant, soucieux de la fiabilit des tats financiers qui seront

produits la fin de lexercice, dacqurir la conviction quils sont rguliers, sincres et

donnent limage fidle du rsultat des oprations de lexercice, ainsi que de la situation

financire et du patrimoine de la socit.

Dailleurs, cette technique est largement utilise dans laudit. Nous, y avons

recours diffrents stades de nos missions. En effet, obligs deffectuer les travaux de

vrifications par sondage, nous nous y rfrons souvent pour mieux connatre

lentreprise, pour identifier les risques potentiels et pour collecter des lments probants

sur la vraisemblance ou sur le caractre raisonnable des comptes individuels ou des

groupes de comptes.

6

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Lors de la planification d'une mission d'audit, nous effectuons un examen

analytique pour obtenir une comprhension gnrale du contenu des comptes et des

changements significatifs survenus par rapport l'exercice prcdent, au niveau des

rgles et mthodes comptables de l'entreprise ou de ses oprations. Cet examen

analytique nous fournit un aperu de la liquidit et de la rentabilit de l'entreprise et nous

permet de dterminer le seuil de signification pralable. Nous recherchons des variations

inhabituelles dans les comptes ou au contraire l'absence de variations attendues, afin

d'identifier les risques accrus d'inexactitude significative.

La revue analytique nous permet en outre de mieux comprendre l'activit de l'entreprise

et d'identifier les lments qui conduisent s'interroger sur sa capacit poursuivre son

exploitation. Elle apparat donc comme un outil privilgi de dtection des risques

daudit.

Lvaluation du contrle interne peut savrer tre une technique incontournable

pour valuer et rduire les risques qui peuvent menacer les objectifs de la direction

gnrale. Suite cette valuation, un plan dactions est propos afin de permettre

lentreprise datteindre ses buts de manire rapide et efficace.

Le choix de ce sujet se justifie par l'intrt de ces outils pour l'auditeur. En effet,

un examen analytique et un contrle interne bien tablis permettent de dceler les risques

qui devront tre investigus et dtermineront ainsi le plan dactions mettre en uvre par

la Direction Gnrale pour une meilleure gestion des risques.

Notre travail sera prsent en trois parties :

Objectifs, mthodologie, techniques et limites de la revue analytique des comptes;

Cas pratique dune revue analytique : lentreprise Luxor;

Contrle interne et plan dactions mettre en uvre.

7

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Par souci de confidentialit, les chiffres apparaissant sur la revue analytique qui

vous seront communiqus nont aucun rapport avec les chiffres rels. Toutefois, jai

veill ce que la cohrence globale de ces chiffres soit respecte.

8

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

PARTIE I: OBJECTIFS, MTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET LIMITES DE

LEXAMEN ANALYTIQUE DES COMPTES................................................................12

SECTION I : Intrts et objectifs de la revue analytique..................................................13

I - Intrts de la revue analytique.......................................................................................13

1 Gnralits.......................................................................................................13

2 - Rgles et mthodes comptables........................................................................13

3 - Continuit dexploitation..................................................................................14

II - Objectifs de la revue analytique...................................................................................14

1 - Procdures analytiques appliques lors de la planification de la mission........15

2 - Procdures analytiques utilises en tant que contrles substantifs...................15

3 - Procdures analytiques appliques comme moyen de revue de la cohrence

densemble des comptes lors de la phase finale de laudit....................................17

SECTION II : Mthodologie de mise en uvre de lexamen analytique..........................18

I - Collecte des informations financires et non financires..............................................18

II - Comparaison des informations....................................................................................19

III - Analyse des rsultats..................................................................................................22

1 - Rsultats des premires comparaisons..............................................................22

2 - Analyse plus approfondie.................................................................................23

3 - Variations impossibles expliquer...................................................................23

4 - Consquences des rsultats de la revue analytique sur le plan daudit.............24

SECTION III : Techniques de lexamen analytique..........................................................25

I - Classification des techniques de la revue analytique....................................................25

1 - La revue de vraisemblance...............................................................................25

2 - La comparaison des donnes absolues.............................................................26

3 - La comparaison des donnes relatives..............................................................26

4 - Les analyses de tendances................................................................................27

II - Principaux ratios utiliss..............................................................................................28

1 - Cot de production des ventes / stocks et en cours..........................................28

9

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

2 - Produits dexploitation/Crances dexploitation..............................................29

3 - Achats/Fournisseurs dexploitation..................................................................29

4 - Frais financiers/Chiffre daffaires.....................................................................30

5 - Capitaux propres/Actif immobilis...................................................................30

6 - Capitaux propres/Dettes....................................................................................30

7 - Actif circulant court terme / dettes court terme...........................................31

SECTION IV : Limites de lexamen analytique................................................................32

PARTIE II: CAS PRATIQUE D'UNE REVUE ANALYTIQUE DES COMPTES:

L'ENTREPRISE "LUXOR"...............................................................................................34

SECTION I : Lentreprise Luxor dans son secteur............................................................35

I - Lhistoire du ciment......................................................................................................35

1 - Linvention du ciment.......................................................................................35

2 - Le ciment au XXe sicle...................................................................................36

II - Procd de fabrication du ciment.................................................................................37

1 - La carrire.........................................................................................................37

2 - Le broyage cru et la cuisson.............................................................................37

3 Le. broyage du ciment et lexpdition.............................................................37

III Lentreprise Luxor.....................................................................................................37

1 - Faits marquants de lanne 2005......................................................................38

2 - Une large gamme de produits...........................................................................38

SECTION II : Examen analytique de la socit Luxor......................................................40

I - tats de synthse de lentreprise...................................................................................40

1 - Bilan Actif........................................................................................................40

2 Bilan Passif......................................................................................................41

3 Comptes de rsultats........................................................................................42

II Examen analytique des comptes de bilan au 31/12/05, site de Tta...........................43

1 Passif................................................................................................................43

2 Actif.................................................................................................................45

3 - Comptes de rsultats.........................................................................................50

III - Conclusion de ltude.................................................................................................56

10

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

PARTIE III: CONTRLE INTERNE ET PLAN DACTIONS METTRE EN

UVRE.............................................................................................................................57

Section I : Diagnostic des systmes de contrle................................................................59

I - Identification des objectifs de la DG.............................................................................59

II - valuation des principaux risques (pouvant affecter les objectifs de la Direction

Gnrale)............................................................................................................................59

1 - Dfinition des risques.......................................................................................60

2 - numration des risques...................................................................................61

III - valuation du systme de contrle interne.................................................................63

1 - valuation de lenvironnement de contrle interne..........................................63

2 - valuation des systmes de contrles devant couvrir les risques menaant les

objectifs du client...............................................................................................................66

Section II : Plan dactions mettre en uvre par la socit Luxor..................................72

I - Plan dactions visant au renforcement gnral du contrle interne..............................72

II - Plans dactions visant couvrir les risques identifis qui menacent les objectifs de

lentreprise X.....................................................................................................................74

III - Plan dactions visant la mise en place de manuels de procdures utilisateurs...........76

IV - Mise en place dun systme de scoring......................................................................78

1 - Les principaux lments dun score.................................................................79

2 - Les avantages du scoring..................................................................................80

3 - Les objectifs stratgiques du scoring................................................................80

4 - La construction dun score et la stratgie de recouvrement..............................80

V - Matrise du systme dinformation..............................................................................81

1 - Plan destin assurer la matrise de ses oprations informatiques...................82

2 - Plan destin dfinir la stratgie informatique de lentreprise Luxor..............84

VI - La gestion des ressources humaines (la mise en place dun modle de carrire)......86

1 - Dfinition du modle........................................................................................86

2 - Comment mettre en uvre ce modle?.............................................................87

Recommandations............................................................................................................89

Conclusion........................................................................................................................91

11

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

12

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

SECTION I : INTRTS ET OBJECTIFS DE LA REVUE

ANALYTIQUE

I - Intrts de la revue analytique

1 - Gnralits

En rgle gnrale, l'examen analytique est ax sur les comptes regroups en

grandes masses et sur leurs corrlations.

Il est inutile de procder une analyse dtaille des facteurs qui sous-tendent les soldes

comptables, dans la mesure o l'examen analytique ne constitue pas une procdure de

validation destine nous procurer un niveau de confiance.

L'examen analytique consiste gnralement en une analyse des variations des soldes

laquelle s'ajoute celle des tendances et des ratios :

L'analyse des variations consiste comparer les variations du solde d'un compte

avec la variation attendue de ce solde et ventuellement comparer les variations

du solde d'un compte sur une priode donne (analyse des tendances);

L'analyse des ratios permet de comparer les corrlations entre des comptes avec les

corrlations attendues et peut se faire sur une priode donne au sein de l'entreprise

ou, plus rarement, elle peut porter sur le secteur d'activit.

2 - Rgles et mthodes comptables

Lorsque nous effectuons une revue analytique, nous devons tre attentifs toute

indication portant croire que l'entreprise a adopt ou devrait adopter de nouvelles rgles

et mthodes comptables. De tels changements ont gnralement t identifis lors de la

phase de comprhension de l'activit du client. Lorsque nous procdons l'analyse des

informations financires intrimaires, nous devons vrifier qu'elles sont bien tablies sur

les bases que l'on s'attend trouver.

Par exemple, si nous avons identifi un changement de rgles et mthodes comptables au

cours de notre phase de comprhension de l'activit du client, nous devons vrifier que

13

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

les comptes ont t tablis conformment notre comprhension des nouvelles rgles et

mthodes comptables.

3 - Continuit dexploitation

Lors de l'examen analytique, nous devons considrer le risque que l'hypothse de

continuit d'exploitation sous-jacente la prparation des comptes puisse ne plus tre

approprie. Les informations financires que nous utilisons pour effectuer notre revue

analytique indiquent parfois une tendance la dgradation de l'exploitation ou de la

situation financire et/ou l'incapacit du client honorer son passif exigible.

Si nous dtectons ce type de tendance, suffisamment marqu pour mettre srieusement en

doute la continuit de l'exploitation, nous pouvons avoir besoin d'obtenir des

informations supplmentaires pour dterminer nos actions futures et leur incidence sur

notre plan global, y compris sur la nature, le calendrier et l'tendue de nos travaux. Nous

devons galement, ds ce stade, discuter de nos proccupations avec la Direction

Gnrale.

II - Objectifs de la revue analytique

La revue analytique est utilise aux fins suivantes :

Pour aider lauditeur planifier la nature, le calendrier et ltendue des autres

procdures daudit;

En tant que contrle substantif lorsquil est plus efficace que dautres contrles

ponctuels pour rduire le risque de non dtection relatif des assertions spcifiques

sous-tendant ltablissement des comptes;

Comme moyen de revue de la cohrence densemble des comptes lors de la phase

finale de la mission.

14

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

1 - Procdures analytiques appliques lors de la planification de la

mission

Lauditeur met en uvre des procdures analytiques lors de la planification de sa

mission afin de mieux apprhender les activits de lentit et didentifier les domaines

prsentant un risque potentiel. Ces procdures peuvent rvler des aspects que le rviseur

navait pas identifi et laident dterminer la nature, le calendrier et ltendue des autres

procdures daudit.

Les procdures analytiques appliques lors de la planification de la mission se

fondent sur des donnes comptables, financires et non financires.

2 - Procdures analytiques utilises en tant que contrles substantifs

Le degr de confiance que lauditeur peut accorder aux contrles substantifs pour

rduire le risque de non dtection relatif certaines assertions spcifiques sous-tendant

ltablissement des comptes, peut sappuyer sur des contrles ponctuels, sur des

procdures analytiques ou sur une combinaison des deux. Pour dterminer les procdures

analytiques retenir pour un objectif daudit donn, le rviseur apprcie lefficience

prsume des procdures en vigueur pour rduire le risque de non dtection relatif des

assertions retenues sous-tendant ltablissement des comptes.

En rgle gnrale, lauditeur senquiert auprs de la direction de la disponibilit et

de la fiabilit des informations ncessaires lapplication des procdures analytiques et

des rsultats de toutes les procdures de mme nature mises en uvre lintrieur de

lentit. Il peut en effet savrer efficace dutiliser les donnes analytiques prpares par

lentit, condition de sassurer quelles ont t correctement labores.

Lorsque nous dsirons mettre en uvre des procdures analytiques en tant que

contrles substantifs, nous devons tenir compte dun certain nombre de facteurs tels que :

Les objectifs fixs pour lapplication des procdures analytiques et le degr de

fiabilit de leurs rsultats;

15

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

La nature de lactivit de lentit et la possibilit dutiliser des informations

parcellaires. Par exemple, les procdures analytiques peuvent savrer plus

efficaces lorsquelles sont appliques aux informations comptables et financires

de certaines divisions ou secteurs dactivit dune entit, ou aux comptes de sous-

groupes dune entit diversifie, que lorsquelles sont appliques aux comptes de

lentit dans leur ensemble;

La disponibilit des informations, tant comptables que financires (budgets ou

prvisions) que non financires (nombre dunits produites ou vendues);

La fiabilit des informations disponibles en dterminant par exemple si les budgets

sont prpars avec suffisamment de soin;

La pertinence des informations disponibles. titre dexemple, nous pouvons

dterminer si les budgets refltent des rsultats escompts plutt que des objectifs

atteindre;

Les sources des informations disponibles. Les sources indpendantes lentit sont

en gnral plus fiables que les sources internes. Cest la raison pour laquelle

lenvoi des lettres de circularisation aux partenaires de lentreprise est une

diligence laquelle nous devons nous soumettre en tant quauditeurs;

Le caractre comparable des informations disponibles : par exemple, des donnes

gnrales sur un secteur dactivit peuvent ncessiter dtre retraites pour pouvoir

tre compares avec celles dune entit qui produit et commercialise des biens

prsentant des particularits;

Les connaissances acquises au cours des missions prcdentes, ainsi que la

comprhension de lauditeur quant lefficacit des systmes comptables et de

contrle interne et les types de problmes ayant donn lieu des critures de

redressement au cours des exercices prcdents.

16

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

3 - Procdures analytiques appliques comme moyen de revue de la

cohrence densemble des comptes lors de la phase finale de laudit

Lauditeur applique des procdures analytiques lors de la phase finale de laudit

pour tirer une conclusion sur la cohrence densemble des comptes en sappuyant sur sa

connaissance gnrale de lentit et du secteur dactivit. Le rsultat de ces procdures

vise corroborer les conclusions auxquelles lauditeur est parvenu au cours de laudit des

comptes ou de postes des comptes et laident parvenir une conclusion gnrale quant

labsence danomalies significatives dans ces comptes. Toutefois, elles peuvent

galement servir identifier des domaines devant faire lobjet de procdures

complmentaires.

17

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

SECTION II : MTHODOLOGIE DE MISE EN UVRE DE

LEXAMEN ANALYTIQUE

Lexamen analytique prliminaire se ralise en trois tapes:

o Collecte des informations financires et non financires;

o Comparaison des informations;

o Analyse des rsultats.

I - Collecte des informations financires et non financires

Pour effectuer l'examen analytique, on doit obtenir les informations financires les

plus rcentes prpares par le client. On peut gnralement effectuer cette revue

analytique en adoptant pour ces informations un niveau de regroupement comparable

celui retenu pour la prsentation des comptes.

Dans les entreprises intervenant sur des secteurs d'activit trs diffrents ou

possdant des filiales importantes ou plusieurs tablissements, nous pouvons envisager

d'obtenir des informations financires pour chaque unit oprationnelle.

Dans certains cas, il peut savrer utile dobtenir des informations financires

trimestrielles, voire mensuelles, ou encore des prcisions supplmentaires sur certains

comptes (ex : par catgorie de stock).

Lorsque l'entreprise n'tablit pas de situation intermdiaire, nous pouvons tre amens

utiliser des informations financires intrimaires agrges au niveau de la balance

gnrale.

Bien que ces informations financires intrimaires risquent d'tre limites, nous pouvons

malgr tout effectuer un examen analytique sachant que les conclusions que nous en

tirerons seront tout aussi limites.

18

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

moins que l'entreprise ne soit dans sa premire anne d'activit, on dispose en

gnral des informations financires de l'exercice prcdent, prsentes de faon

comparable celles de l'exercice considr. On peut obtenir les donnes intrimaires de

l'exercice prcdent pour les comparer avec celles de l'exercice considr, ou on peut

encore annualiser les donnes intrimaires de l'exercice considr pour les comparer

celles ressortant la clture de l'exercice prcdent. Lorsque nous annualisons les

donnes intrimaires, on doit tenir compte des effets de saisonnalit sur le cycle

d'exploitation de l'entreprise.

On peut galement obtenir le budget, les prvisions du client pour lexercice

considr ou tout autre document, si on estime que ces tats ont t prpars sur la base

dhypothses raisonnables. Le cas chant, on utilise ces informations pour dterminer

les montants auxquels on peut sattendre pour lexercice considr.

En plus des informations financires, certaines informations non financires

peuvent tre utiles pour effectuer un examen analytique. Celles-ci permettent

habituellement de dterminer si les informations de l'exercice considr sont cohrentes

avec notre comprhension gnrale de l'activit du client.

Par exemple, les informations pouvant tre utilises par la direction comprennent la

capacit de production, les quantits achetes et vendues et les statistiques sur les

effectifs.

II - Comparaison des informations

Nous utilisons les informations obtenues pour les comparer celles de l'exercice

prcdent ou au budget de l'exercice considr. L'objectif essentiel de ces comparaisons

est d'identifier les situations susceptibles d'indiquer l'existence d'un risque d'inexactitude

significative.

19

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Pour ce faire on examine :

Les variations inhabituelles dans les comptes ou l'absence de variations prvues.

Par exemple, l'augmentation significative du compte de produits divers sans que nous

ayons identifi des sources de revenus nouvelles ou inhabituelles peut nous amener

nous interroger sur la validit des informations enregistres dans ce compte.

Les variations inhabituelles, ou l'absence de variations prvues, dans les principales

corrlations financires.

Par exemple, l'augmentation significative du compte clients, alors que les ventes n'ont pas

augment dans les mmes proportions, traduit un risque d'erreurs potentielles lies la

validit, la comptabilisation ou l'valuation des crances.

L'augmentation inattendue des marges brutes traduit un risque d'erreurs potentielles dans

les ventes, le cot des ventes et/ou les stocks.

Les principales corrlations financires/non financires.

Les principales corrlations financires/non financires suivantes peuvent tre identifies

partir des informations non financires obtenues lors des travaux de comprhension de

l'activit du client :

- Capacit de production par rapport aux ventes comptabilises et aux variations

de stocks;

- Limites de la capacit de stockage par rapport au montant des stocks.

Si on identifie des soldes ou des corrlations inhabituels ou inattendus sans justification

vidente, on les considre gnralement comme des risques accrus dinexactitude. Par

consquent, on doit identifier les comptes et les erreurs potentielles qui peuvent tre

affects.

Ainsi, cest en analysant les variations des soldes et en compltant cette analyse

par celle des tendances et des ratios quon identifie le plus facilement les fluctuations.

20

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

La dtermination des comparaisons et des mesures effectuer relve du jugement

professionnel et dpend des circonstances. En rgle gnrale, la premire tape consiste

examiner les variations qui sont intervenues entre deux exercices en comparant les

informations de lexercice considr avec celles de lexercice prcdent.

Les comparaisons dans le temps entre les informations financires de lexercice considr

et de lexercice prcdent ncessitent normalement de calculer :

- Les variations montaires des soldes;

- Les variations en pourcentages (entre lexercice considr et les exercices prcdents).

Dans certains cas, on compare les soldes de lexercice avec ceux de plusieurs

exercices prcdents. Cest un moyen souvent utile pour identifier des tendances qui se

dgagent sur un certain nombre dannes.

Par exemple, une lgre diminution de la marge brute peut sembler anodine en soi. On

peut toutefois considrer cette diminution dun autre il, si des diminutions similaires

sont constates au cours de chacun des trois exercices prcdents.

De simples comparaisons entre les soldes de comptes de l'exercice considr et

ceux de l'exercice prcdent peuvent faire ressortir des comptes qui n'taient pas utiliss

auparavant, qui ne le sont plus ou dont les soldes augmentent ou diminuent de manire

significative. Pour dterminer si ces modifications sont indicatrices d'un risque

d'inexactitude, nous les considrons la lumire de notre comprhension actuelle du

client.

Cette comprhension comprend notamment :

L'activit du client et l'environnement dans lequel il volue;

Les informations concernant les modifications intervenues ou prvues dans

l'activit ou les rgles et mthodes comptables, que nous avons pu obtenir lors de

contacts rguliers avec le client depuis la dernire mission d'audit, lors de runions

ou d'entretiens mens avec la direction gnrale pour mettre jour notre

comprhension de l'activit du client.

21

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Ces informations nous donnent en principe une bonne ide gnrale des variations

que nous nous attendons trouver dans la comparaison des informations de l'exercice

considr avec celles de l'exercice prcdent.

Par exemple, nous pouvons nous attendre une augmentation des ventes d'environ X %

par rapport la mme priode de l'exercice prcdent en raison d'une augmentation de la

force de vente.

III - Analyse des rsultats

1 - Rsultats des premires comparaisons

Nous devons examiner les rsultats de nos premires comparaisons pour voir s'ils

sont conformes nos prvisions. Lorsqu'il apparat des fluctuations qui diffrent

sensiblement de celles auxquelles nous nous attendions, nous discutons ces rsultats avec

la direction et dterminons si les explications qu'elle donne des fluctuations sont

plausibles. Ces explications doivent tre cohrentes avec notre comprhension de

l'activit. Nous pouvons tre amens examiner les lments probants si nous jugeons

que cela est ncessaire.

Les investigations que nous menons auprs de la direction sont par nature globales

et ont pour objectif d'une part d'identifier les raisons possibles de ces fluctuations, d'autre

part d'en dterminer l'ventuelle incidence sur la nature, le calendrier et l'tendue de nos

travaux d'audit. Ainsi, ces investigations nous permettent d'obtenir une meilleure

comprhension de l'activit du client et des oprations de l'exercice considr.

En complment de la discussion avec la direction des rsultats de nos premires

comparaisons, nous pouvons mettre en oeuvre d'autres procdures analytiques, soit pour

confirmer la cause des variations prvues, soit, dans le cas des variations imprvues, pour

identifier plus prcisment les lments des comptes ou les soldes de comptes sur

lesquels celles-ci ont une incidence.

22

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

2 - Analyse plus approfondie

Nous pouvons, la suite de nos premires comparaisons, effectuer une analyse

plus approfondie des informations financires. En rgle gnrale, cette analyse est

effectue pour nous aider mieux dlimiter la cause d'une fluctuation d'un compte ou

d'un groupe de comptes particulier. Ceci nous permet, dans le cadre de notre valuation

des risques, d'une part de spcifier les risques accrus d'inexactitude par rapport des

comptes et des erreurs potentielles, et d'autre part d'laborer des plans d'audit appropris.

Cette analyse plus approfondie peut notamment comprendre :

Le calcul de mesures et de ratios comme les indicateurs de liquidit, d'activit, de

rentabilit, de levier financier, de productivit et d'valuation. Le choix des

mesures et des ratios appropris calculer relve du jugement professionnel et

dpend des circonstances. Les mesures utiliser sont celles qui sont les plus

adaptes pour identifier les situations indicatrices de risques accrus d'inexactitudes

significatives et celles qui sont les plus pertinentes par rapport la situation ou au

secteur d'activit du client.

Des comparaisons supplmentaires entre les montants comptabiliss au titre de

l'exercice considr et des informations ou des rfrences ("benchmarks")

indpendantes (ex. : montants budgts, branches dactivit similaires, concurrents

ou secteur d'activit).

3 - Variations impossibles expliquer

Lorsque notre examen analytique prliminaire rvle des rsultats imprvus qui ne

sont pas cohrents avec notre comprhension de l'activit et dont les causes ne peuvent

pas tre expliques de manire plausible par la direction ou tre justifies par des

lments probants, nous devons identifier les comptes et erreurs potentielles qui peuvent

tre affects afin de procder des tests de validation cibls.

23

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

4 - Consquences des rsultats de la revue analytique sur le plan daudit

Lexamen analytique peut permettre didentifier aussi bien des risques accrus que

des changements intervenus dans lactivit ou dans les systmes comptables qui peuvent

avoir une incidence sur le plan daudit (ex : nouveaux sites, produits et transactions). Les

informations obtenues peuvent galement indiquer que lhypothse de continuit de

lexploitation risque de ne plus tre approprie et attirer notre attention sur des points qui

peuvent donner lieu des commentaires sur la marche de lentreprise.

On utilise ces informations, en liaison avec notre connaissance de lactivit du

client et notre dtermination du seuil de signification pralable, pour identifier les risques

accrus au niveau des comptes et des erreurs potentielles.

24

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

SECTION III : TECHNIQUES DE LEXAMEN

ANALYTIQUE

Les techniques de lexamen analytique sont nombreuses et varies. Elles peuvent

tre utilises sparment ou dune faon combine. Toutefois, pour essayer de clarifier

ces diffrentes techniques, leurs utilits et leurs limites, nous avons jug utile, dans une

premire partie, de les classer de la manire suivante :

La revue de vraisemblance;

Les comparaisons de donnes absolues;

Les comparaisons de donnes relatives (ratios);

Les analyses de tendances.

Puis, dans une deuxime partie, il sera procd au traitement des principaux ratios que

peut utiliser lauditeur pour raliser un examen analytique.

I - Classification des techniques de la revue analytique

1 - La revue de vraisemblance

La revue de vraisemblance consiste procder un examen critique des

composantes dun solde pour identifier celles qui sont, priori, anormales. A titre

dexemple on peut citer :

Un compte client sans nom;

Une criture dbitrice dans un compte normalement crditeur;

Un libell incohrent;

.

Cet examen critique permet au dcideur de dtecter temps et dexpliciter les anomalies

flagrantes, mais il nest en aucun cas suffisant lui seul pour prouver quun compte ou un

document ne contient pas danomalies. En effet, ce nest pas parce quil ny a pas

danomalies apparentes quil nen existe pas de caches.

25

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

2 - La comparaison des donnes absolues

Les donnes absolues sont des donnes considres pour elles-mmes et non par

rapport dautres lments de rfrence.

Ces donnes, prises en tant que telles, peuvent faire lobjet de diverses analyses :

Par rapport la (ou les) priode(s) antrieure(s), pour dterminer si lvolution est

cohrente;

Par rapport un budget, pour savoir si les objectifs fixs ont t atteints;

Par rapport aux mmes donnes dans des entreprises comparables, pour identifier

les particularits de lentreprise.

Ces comparaisons de donnes absolues doivent tre utilises avec prcaution car :

Elles supposent quil existe effectivement une logique dans lvolution dun

compte dune priode lautre;

La cohrence de la variation suppose quil ny a aucune modification dans les

composantes du montant considr;

Les chiffres des entreprises similaires ne sont pas ncessairement tablis sur la base

des mmes principes comptables.

Les conclusions tires de telles comparaisons ne sont fiables que si plusieurs dentre elles

confirment la mme prsomption.

3 - La comparaison des donnes relatives

Les donnes relatives supposent quil existe une relation directe entre une donne

et un lment de rfrence et que cette relation reste fixe. Cette relation est gnralement

calcule sous forme de pourcentage. Ces ratios peuvent tre analyss :

Seuls. Cest le cas par exemple des ratios de structure financire qui peuvent tre

significatifs en tant que tels;

Par rapport la (ou les) priode(s) prcdente(s);

Par rapport au budget;

26

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Par rapport aux statistiques du secteur;

Par rapport des donnes non financires.

La technique des ratios est relativement plus prcise que la technique prcdente dans la

mesure o elle fait rfrence plusieurs donnes de faon indpendante. Toutefois, elle a

ses propres limites qui tiennent :

La difficult de dfinir des relations relles qui existent entre deux donnes (plus

lentreprise est complexe, plus les facteurs susceptibles de modifier cette relation

sont nombreux);

Limpossibilit devant laquelle peut se trouver le dcideur pour expliquer les

causes dune variation anormale si les termes du ratio sont trop larges;

La comparabilit des chiffres de rfrence.

4 - Les analyses de tendances

Les analyses de tendances consistent procder aux diffrentes analyses dcrites

prcdemment, mais en gnral sur des priodes plus longues (plusieurs annes) pour

essayer den tirer des rgles plus prcises sur les relations qui existent entre les donnes

utilises et de prvoir les chiffres de la priode en cours tels quils rsulteraient de

lapplication des ces rgles. On peut, par exemple, analyser la progression des ventes sur

plusieurs exercices pour dterminer un taux de progression normal

Ces analyses de tendances peuvent tre faites de faon purement empirique, ou par

application de techniques statistiques comme les moyennes mobiles, les analyses de

rgression. Divers moyens matriels peuvent assister le dcideur pour lutilisation de

ces techniques : visualisation des tendances sur des graphiques, tableurs

Plus les moyens utiliss pour procder ces analyses de tendances sont bass sur des

rgles statistiques, plus la force probante des rsultats obtenus est grande.

Quelle que soit la technique utilise, cest en fait la cohrence entre les informations

obtenues qui lui donne sa force probante : un ratio ne signifie pas grand chose, mais

27

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

lanalyse de plusieurs ratios aboutissant au mme rsultat permet davoir une confiance

relativement importante dans les rsultats obtenus.

Ainsi, une prsentation et dfinition des principaux ratios qui peuvent tre utiliss

dans le cadre de lexamen analytique feront lobjet dune tude succincte ci-dessous.

II - Principaux ratios utiliss

1 - Cot de production des ventes / stocks et en cours

Ce ratio permet de mesurer le rythme auquel les stocks sont vendus. Un taux de

rotation des stocks exagrment lent peut signifier que les liquidits sont rduites mais

surtout quil y a des risques lis lobsolescence des stocks et leur dtrioration, do

vraisemblablement des problmes de dprciation. Un ralentissement important de ce

ratio peut galement saccompagner de problmes majeurs de stockage (cot, contrle de

quantits).

Un rythme lev de rotation des stocks est galement le signe dune bonne gestion de la

production, toutefois un rythme trop lev peut tre le signe de difficults tenir les

dlais de livraison (risque de litiges avec les clients ou de pertes de contrats), il peut tre

signe de sous valuation des stocks.

Prcautions prendre lors de lanalyse :

Ce ratio doit tre compar la dure moyenne de production qui varie sensiblement

selon le secteur dactivit;

Il est parfois difficile dobtenir des donnes rellement comparables au numrateur

et au dnominateur (absence de comptabilit analytique par exemple);

Il peut tre utile de calculer ce ratio par famille de produits lorsque celles-ci ne sont

pas homognes ou par catgories de stocks.

28

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

2 - Produits dexploitation/Crances dexploitation

Ce ratio permet dvaluer le dlai moyen de recouvrement des crances. Il doit

tre compar au dlai moyen normal de crdit accord aux clients. Tout accroissement du

dlai de recouvrement pose le problme des risques de pertes sur crances douteuses ; il

est alors essentiel de vrifier la procdure de relance des clients, et danalyser

lanciennet des crances.

Prcautions prendre lors de lanalyse :

Il peut tre ncessaire de procder par catgories de clients si des conditions

diffrentes sont accordes (grossistes, administrations, particuliers);

Le montant des produits dexploitation doit tre toutes taxes comprises (TTC) pour

tre homogne avec les crances;

Le montant des crances doit incorporer tous les comptes rattachs et les carts de

conversion.

3 - Achats/Fournisseurs dexploitation

Ce ratio permet de mesurer le dlai moyen de rglement des fournisseurs,

compar avec le dlai normal accord par les fournisseurs, il peut tre rvlateur de

difficults financires. Si par ailleurs, ce ratio est nettement moins lev que le ratio

prcdent, il indique que lentreprise nest pas en mesure dobtenir de ses fournisseurs

les mmes dlais que ceux accords ses clients et quelle risque donc de se trouver

court de trsorerie.

Prcautions prendre lors de lanalyse :

Les achats doivent comprendre toutes les catgories de dpenses dont la

contrepartie est en compte fournisseurs dexploitation, ils doivent tre exprims en

TTC.

Le terme fournisseurs inclut tous les comptes rattachs et les carts de

conversion correspondants.

29

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Comme pour les clients, il peut tre souhaitable de raisonner par catgories de

fournisseurs, mais il nest pas toujours facile disoler les charges correspondant

chaque catgorie.

4 - Frais financiers/Chiffre daffaires

Ce ratio est un de ceux qui sont considrs comme rvlateur des difficults

financires des entreprises : il est toutefois intressant de constater que le seuil partir

duquel ce ratio est considr comme alarmant a considrablement volu au cours de la

dernire dcennie. Le dcideur doit donc sinformer rgulirement du niveau comme

normal compte tenu de lactivit de lentreprise.

NB : Les frais financiers doivent inclure ceux relatifs aux redevances de crdit bail.

5 - Capitaux propres/Actif immobilis

Ce ratio permet de mesurer le taux de couverture des emplois fixs par des

ressources permanentes et doit en principe tre suprieur 1.

Prcautions sont prendre lors de lanalyse :

liminer les actifs court terme;

liminer les actifs fictifs (frais dtablissement non amortis);

Comme pour tous les ratios qui font intervenir les immobilisations, le recours au

crdit-bail peut fausser les analyses.

6 - Capitaux propres/Dettes

Ce ratio permet de mesurer lautonomie financire de lentreprise : plus ce ratio

est lev, plus lentreprise est indpendante.

Toutefois, il faut observer, lors de lanalyse, certaines prcautions relatives :

- Certaines activits qui sont chroniquement sous capitalises sans que cela nuise leur

prennit;

30

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

- Des entreprises qui appartiennent des groupes, au secteur nationalis, et bnficiant

de soutiens financiers qui ne sont pas pris en compte par ce ratio.

7 - Actif circulant court terme / dettes court terme

Ce ratio permet de mesurer lendettement court terme et le fonds de roulement

(ratio de liquidit). Cest surtout la tendance de ce ratio qui est significative : une

tendance la baisse indique priori que la socit risque de manquer de fonds de

roulement et davoir des difficults faire face ses obligations, une tendance la hausse

peut tre lindice dun excdent de liquidit.

Pour tre probant, ce ratio doit saccompagner dune analyse du taux de rotation de

chaque composante (stocks, clients, fournisseurs).

31

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

SECTION IV : LIMITES DE LEXAMEN ANALYTIQUE

Lexamen analytique est, comme nous venons de le voir, un outil de dtection des

risques privilgi dans toute mission daudit.

Toutefois, la valeur probante de la revue analytique est limite par certains facteurs

affectant sa capacit dtecter les variations inhabituelles.

En effet, il nest possible didentifier de telles variations que si les donnes analyses

remplissent certains critres.

Le premier critre concerne la comparabilit des donnes : ainsi, si les donnes ne sont

pas constitues sur des bases comparables, il est difficile de dissocier la part de variation

du poste ou du ratio qui est due aux changements de celle qui est due dautres causes.

On peut citer titre dexemple :

- Si les rgles dimputation des oprations ont t modifies dun exercice lautre, les

variations des postes concerns ne pourront pas tre cohrentes avec lexercice

prcdent;

- Si lactivit dune entreprise est essentiellement saisonnire, les principales raisons de

variation du chiffre daffaires dun mois lautre ne permettront pas de dceler les

dcalages de facturations dus des erreurs de sparation des exercices.

Le deuxime critre qui influe sur la capacit de lexamen analytique dtecter des

variations anormales concerne lincapacit de cerner avec prcision les relations

mesurables existant entre les donnes analyses, notamment dans les entreprises qui ne

disposent pas dune comptabilit analytique, ni dun systme de contrle de gestion

suffisamment prcis.

32

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Par ailleurs, si les donnes analyses sont susceptibles dtre influences par un

trop grand nombre de facteurs, il peut se produire des compensations qui cachent des

variations significatives. Lvolution globale des cots de production peut, par exemple,

sembler cohrente alors que des variations sont incohrentes dans certaines de ses

composantes comme la main duvre, les consommations .

33

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

34

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

SECTION I : LENTREPRISE LUXOR DANS SON

SECTEUR

I - Lhistoire du ciment

1 - Linvention du ciment

1817- Une anne historique.

Cette date constitue le point de dpart de ce qui peut tre considr comme le

renouveau de lindustrie de la construction. En ce dbut de XIXe sicle, Louis Vicat

(1876 1861), jeune ingnieur des ponts et chausses de 22 ans mne des travaux autour

des phnomnes dhydraulicit du mlange chaux-cendres volcaniques . Ce liant, dj

connu des Romains, restait jusqualors le seul matriau connu capable de faire prise au

contact de leau.

Louis Vicat fut le premier dterminer de manire prcise les proportions de

calcaire et de silice ncessaires lobtention du mlange, qui aprs cuisson une

temprature donne et broyage, donne naissance un liant hydraulique industrialisable :

le ciment artificiel. Louis Vicat publia le rsultat de ses recherches sans prendre de

brevet.

Les dbuts dune industrie.

En affinant la composition du ciment mis au point par Louis Vicat, lcossais

Joseph Asdin (1778-1855) russit breveter en 1824 un ciment prise plus lente. Il lui

donna le nom de Portland, du fait de sa similitude daspect et de duret avec la roche du

jurassique suprieur que lon trouve dans la rgion de Portland dans le sud de

lAngleterre.

En France, la premire usine de ciment est cre en 1846 Boulogne-sur-Mer, bien

que les tous premiers ciments aient t fabriqus Pouilly en Bourgogne.

35

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Lafarge a fabriqu du ciment partir de 1868, sur son site du Teil dans lArdche, dont il

exploite depuis 1833 le gisement de pierre calcaire pour produire de la chaux.

Mais, le vritable essor de lindustrie du ciment concide avec le dveloppement

des nouveaux matriels de fabrication : four rotatif et broyeur boulets en tte. Ainsi en

1870, il fallait prs de 40 heures pour produire une tonne de clinker contre environ 3

minutes de nos jours.

2 - Le ciment au XXe sicle

Deux dcouvertes importantes marquent le dbut du XXe sicle. Toutes deux sont

signes Luxor.

Cest tout dabord la mise en vidence du principe de fabrication du ciment blanc,

caractris par lemploi du kaolin, exempt doxyde de fer, en lieu et place de largile.

Mais cette diffrence de composition nentrane aucune volution des caractristiques

intrinsques du matriau qui offre les mmes capacits de rsistance quun ciment gris

comparable.

Lanne 1908 voit la dcouverte du Ciment Fondu, le premier aluminate de

calcium industriel, fabriqu partir de calcaire et de bauxite. Cette dcouverte est le fait

de Jules Bied, directeur du Laboratoire de Recherche de Luxor, fond en 1887, qui est le

plus ancien centre de recherche au monde dans l'industrie cimentire. Rsistant aux

agents agressifs et aux hautes tempratures, le ciment alumineux savre bientt un

matriau aux multiples proprits, utilisable comme liant hautes performances ou

comme ractif chimique dans des applications trs varies. Aujourdhui, les aluminates

de calcium sont la pointe de dveloppements technologiques de la construction et sont

lorigine de nombreux produits techniques tels que mortiers spciaux, btons

rfractaires

36

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

II - Procd de fabrication du ciment

1 - La carrire

Les matires premires qui entrent dans la fabrication du ciment, essentiellement

le calcaire et largile, sont extraites de la carrire par abattage. Elles sont ensuite

concasses et transportes lusine o elles sont stockes et homognises.

2 - Le broyage cru et la cuisson

Un broyage trs fin permet dobtenir une farine crue, qui est ensuite prchauffe

et passe au four. Une flamme atteignant 2000C porte la matire 1500C, avant quelle

ne soit brutalement refroidie par soufflage dair. Aprs cuisson de la farine, on obtient le

clinker, matire de base ncessaire la fabrication de tout ciment.

3 - Le broyage du ciment et lexpdition

Le clinker et le gypse sont broys trs finement pour obtenir un "ciment pur". Des

constituants secondaires sont galement additionns pour obtenir des ciments composs.

Enfin, les ciments stocks dans des silos sont expdis en vrac ou en sacs vers leurs lieux

de consommation.

III Lentreprise Luxor

N1 mondial du ciment, Luxor a conu une offre de produits diversifie

lintention des professionnels de la construction. Cest ainsi que la branche Ciment

bnficie dune forte prsence internationale.

Les socits du Groupe sont implantes dans 43 pays. Le groupe compte 114 cimenteries,

20 stations de broyage de clinker et 6 stations de broyage de laitier dans le monde (140

sites industriels).

37

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Luxor propose des gammes de ciments, de liants hydrauliques et de chaux pour la

construction, la rnovation et les travaux publics plus de 50 000 clients dans le monde.

En 2005, le groupe compte 38200 collaborateurs.

1 - Faits marquants de lanne 2005

Lanne 2005 aura t une anne marque par la croissance. Dans un environnement

globalement favorable, ce sont les amliorations de performance qui ont port la hausse

des rsultats de la branche.

La fiabilit des usines sest amliore, engendrant une croissance des volumes vendus

et une meilleure utilisation des capacits.

La comptitivit des produits sur les diffrents marchs a permis de relever les prix,

afin de compenser les hausses de cots des facteurs.

La marge oprationnelle de la branche est reste stable, preuve de la capacit

industrielle de cette activit contenir la forte hausse en 2005 des cots de lnergie

grce la politique nergtique et aux progrs de performance.

2 - Une large gamme de produits

Pour rpondre aux besoins des clients, la gamme des ciments Luxor comprend :

Les ciments Portland :

Il sagit de matriaux de construction de base efficaces, conomes, de qualit et

polyvalents, utiliss notamment dans les produits prfabriqus et prts lemploi, dans le

bton hautes performances et dans les mortiers.

Les ciments composs :

Ils reprsentent une large gamme de produits, dont presque tous sont utiliss pour des

applications bton aux proprits particulires, telles qu'une permabilit rduite, une

plus grande force de rsistance, une meilleure exploitabilit, une bonne rsistance aux

sulfates et aux milieux naturels agressifs, un pouvoir de placement et une qualit de

finition suprieures (pour les fondations, ponts, routes, trottoirs).

38

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Les ciments au laitier :

Ils sont composs gnralement 100 % de poudre de sable de laitier, ces ciments

servent amliorer lexploitabilit et la "pompabilit" du bton plastique, donner au

bton endurci une activit de rsistance leve 28 jours, et rduire la permabilit et la

chaleur due lhydratation du ciment.

Les ciments spciaux :

Ce sont, par exemple, des ciments pour forages ptroliers, ayant une consistance unique

leur permettant dtre un excellent retardateur de prise et conservateur de fluidit ; ou des

liants hydrauliques conus pour la stabilisation des sols et la ralisation de couches de

forme.

Les ciments pour la maonnerie et les mortiers de ciment :

Ils sont fabriqus partir de procds scientifiques et grce des formulations qui

mlangent des ingrdients de grande qualit, ces produits offrent une gamme complte de

solutions pour des applications trs courantes telles que les briques en bton, les carreaux,

les couches denduit, le stuc, les tuiles joints, etc.

Les ciments blancs

Ils sont utiliss pour des ralisations architecturales en bton caractrises par des

finitions de surface uniformes, blanches ou aux couleurs chaudes ou claires.

39

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

SECTION II : EXAMEN ANALYTIQUE DE LA SOCIT

LUXOR

I - tats de synthse de lentreprise

1 - Bilan Actif

Variation

2004 2005

Valeur %

222 Brevets, marques, droits et valeurs similaires 4 380 4 380 0 0%

223 Fonds commercial 50 000 50 000 0 0%

282 Amortissement des immobilisations incorporelles -4 380 -4 380 0 0%

22 Immobilisations incorporelles nettes 50 000 50 000 0 0%

231 Terrains 13 800 13 800 0 0%

232 Constructions 153 912 156 294 2 382 2%

233 Installations techniques, matriels et outillages 963 897 973 086 9 189 1%

234 Matriels de transport 1 750 1 750 0 0%

235 Mobilier, matriels de bureau et amnagements divers 10 795 10 878 83 1%

238 Autres immobilisations corporelles 8 068 9 176 1 108 14%

239 Immobilisations en cours 55 044 114 758 59 714 108%

283 Amortissement des immobilisations corporelles -705 536 -779 886 -74 350 11%

23 Immobilisations corporelles nettes 501 730 499 856 -1 874 0%

241 Prts au personnel 4 824 5 456 632 13%

248 Crances / titres non consolids 7 136 7 152 16 0%

24 Crances long terme 11 960 12 608 648 5%

2 Comptes d'actif immobilis 563 690 562 464 -1 226 0%

3121 Matires premires 4 878 3 606 -1 272 -26%

3122 Matires et fournitures consommables 84 075 60 646 -23 429 -28%

3123 Emballages 2 083 2 333 250 12%

3128 Toiles filtrantes 749 1 661 912 122%

312 Matires et fournitures consommables 91 785 68 246 -23 539 -26%

3912 Provision pour dprciation des matires et fournitures -4 228 -4 228

313 Farines / Cru dos 1 058 673 -385 -36%

314 Clinker 9 853 1 534 -8 319 -84%

315 Produits finis 3 780 2 695 -1 085 -29%

31 Stocks 106 476 68 920 -37 556 -35%

0

341 Fournisseurs dbiteurs, avances et acomptes 624 2 528 1 904 305%

342 Clients 41 687 43 262 1 575 4%

3942 Provision sur clients domestiques -7 235 -6 839 396 -5%

343 Personnel dbiteur 516 296 -220 -43%

345 tat dbiteur 7 574 6 173 -1 401 -18%

348 Autres dbiteurs 1 886 1 064 -822 -44%

349 Comptes de rgularisation actif 1 790 1 940 150 8%

34 Crances de l'actif circulant 46 842 48 424 1 582 3%

3 Comptes d'actif circulant (Hors trsorerie) 153 318 117 344 -35 974 -23%

514 banques, TG et Chques postaux dbiteurs -3 391 9 993 13 384 -395%

516 Caisse 269 120 -149 -55%

51 Trsorerie Actif -3 122 10 113 13 235 -424%

Total actif 713 886 689 921

40

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

2 Bilan Passif

Variation

2004 2005

Valeur %

Rsultat de l'exercice 336 764 386 115 49 351 15%

15 Provision charges rpartir 5 843 5 843 #DIV/0!

1601 Comptes de liaisons inter-tablissements Ttouan 280 867 197 260 -83 607 -30%

1602 Comptes de liaisons inter-tablissements Ttouan 7 042 -2 377 -9 419 -134%

1603 Comptes de liaisons inter-tablissements Sige 0

16 Comptes de liaisons 624 673 586 841 -37 832 -6%

1 Comptes de financement permanent 624 673 586 841 -37 832 -6%

4411 Fournisseurs 18 264 16 680 -1 584 -9%

4413 Frs. Retenue de garantie 9 9 0 0%

4415 EAP 27 251 3 857 -23 394 -86%

4417 FNP 11 762 26 253 14 491 123%

441 Fournisseurs et comptes rattachs 57 286 46 799 -10 487 -18%

443 Personnel crditeur 7 885 5 180 -2 705 -34%

444 Organismes sociaux 2 550 3 047 497 19%

445201 tat, IGR 667 721 54 8%

445202 tat, patente 77 77 0 0%

445205 Retenue la source 241 226 -15 -6%

445206 Extraction de carrire 2 109 2 109 0 0%

445230 tat, taxe sur ciment 3 861 4 521 660 17%

4453 tat, IS payer

4455 tat, TVA facture 4 4

4456 tat, TVA due 9 032 9 229 197 2%

4457 tat, impts et taxes payer 137 97 -40 -29%

4458 tat, autres comptes crditeurs 0

445 tat crditeur 16 124 16 984 860 5%

4481 Fournisseurs d'immobilisations 4 759 30 652 25 893 544%

4488 Crditeurs divers 609 404 -205 -34%

448 Autres cranciers 5 368 31 056 25 688 479%

449 Comptes de rgularisations 14 14

44 Dettes du passif circulant 89 213 103 080 13 867 16%

4 Comptes de passif circulant 89 213 103 080 13 867 16%

Total passif 713 886 689 921

41

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

3 Comptes de rsultats

Variation

2004 2005

Valeur %

6121 Achats inter tablissement blanc 2 188 6 928 4 740 217%

6122 Rechange mcanique 0 0 #DIV/0!

6123 cart rception facture 4 1 -3 -75%

6124 Consommation de Matires premires 138 472 153 248 14 776 11%

6125 Achats non stocks de matires et fournitures 64 347 66 560 2 213 3%

6126 Achats de prestations de services 20 219 22 945 2 726 13%

6129 RRR -24 -24 #DIV/0!

6128 Autres achats sur exercices antrieurs 15 -18 -33 -220%

612 Achats consomms de matires et fournitures 225 245 249 640 24 395 11%

6133 Entretiens et rparations 8 047 8 570 523 6%

6134 primes d'assurances 3 054 3 692 638 21%

6135 Personnel intrimaire externe 74 66 -8 -11%

6136 Autres honoraires 777 809 32 4%

613 Autres charges externes 11 952 13 137 1 185 10%

614 Autres charges externes 12 581 15 194 2 613 21%

616 Impts et taxes 18 159 14 628 -3 531 -19%

617 Charges de personnel 50 084 50 444 360 1%

618 J etons de prsence 17 0 -17 -100%

619 Dotations d'exploitation 84 562 91 066 6 504 8%

61 Charges d'exploitation 402 600 434 109 31 509 8%

7121 Vente de biens et services produits 750 467 833 109 82 642 11%

7124 Vente services Maroc 466 466 #DIV/0!

7125 Vente de services l'tranger 0 0 #DIV/0!

7127 Vente et produits accessoires 15 564 549 3660%

7129 RRR accordes sur vente -1 241 -196 1 045 -84%

712 Vente de biens et de services produits 749 241 833 943 84 702 11%

713 Variation de stock -4 322 -9 678 -5 356 124%

718 autres produits d'exploit exercice antrieur 7 7 #DIV/0!

719 Reprises d'exploitation. Transfert de charges. 499 689 190 38%

71 Produits d'exploitation 745 418 824 954 79 536 11%

Rsultat d'exploitation 342 818 390 845 48 027 14%

631 Charges d'intrts 0 #DIV/0!

633 Pertes de changes 364 571 207 57%

63 Charges financires 364 571 207 57%

733 Gains de change 99 67 -32 -32%

7381 Intrts des prts 325 41 -284 -87%

7384 Revenus sur Titres et valeurs de placements 2 -2 -100%

739 reprise de provisions pour R&C 0 #DIV/0!

73 Produits financiers 426 108 -318 -75%

Rsultat financier 62 -463 -525 -847%

Rsultat courant 342 880 390 382 47 502 14%

651 VNA sur immobilisations cdes 22 22 #DIV/0!

658 Autres charges non courantes 6 496 5 431 -1 065 -16%

659 Dotations non courantes 0 #DIV/0!

65 Charges non courantes 6 496 5 453 -1 043 -16%

751 Produits de cession des immobilisations 0 #DIV/0!

757 Reprises sur subventions d'investissement 0 #DIV/0!

758 Autres produits non courants 380 329 -51 -13%

759 Reprises des provisions rglementes 857 857 #DIV/0!

75 Produits non courants 380 1 186 806 212%

Rsultat non courant -6 116 -4 267 1 849 -30%

Rsultat 336 764 386 115 49 351 15%

42

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

II Examen analytique des comptes de bilan au 31/12/05, site

de Ttouan

1 Passif

Il nexiste pas de comptes de capitaux propres puisquil sagit des tats de

synthse relatifs un site li comptablement au sige avec un compte de liaison.

1.1 - Provision pour charges rpartir (5 843 KDH au 31/12/05; 0 KDH au 31/12/04;

Variation : + 5 843 KDH)

Elle correspond la provision pour rhabilitation de carrires passe au niveau du

sige en 2004 (et transfre par compte de liaison Ttouan en 2005) pour un montant de

6200 KDH. La dotation de 2005 est de 500 KDH. De cette provision ont t repris 856

KDH correspondant aux charges relles de lanne.

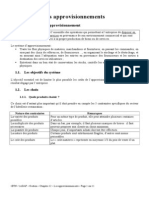

1.2 - Fournisseurs et effets payer (46 800 KDH au 31/12/05; 57 286 MDH au

31/12/04; Variation : - 10 487 KDH)

Le poste fournisseurs se compose essentiellement des comptes suivants :

31/12/04 31/12/05 Variation

Fournisseurs (Frs) 18 264 16 680 -1 584

Frs retenue de garantie 9 9 0

Frs - Effets Payer (EAP) 27 251 3 857 -23 394

Frs - Factures Non Parvenues (FNP) 11 762 26 253 14 491

L'analyse du dlai de rglement fournisseurs, se prsente comme suit:

31/12/2004 31/12/2005

Fournisseurs et comptes rattachs

dont on dduit les FNP 45 524 20 546

Consommations 225 245 249 639

Autres charges 24 596 28 331

Variation de stock 1 085 -33 328

Total charges (HT) - FNP 239 164 218 389

Total charges (TTC) 286 997 262 067

Dlai de rglement

57 28

43

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Cette baisse du dlai de rglement moyen sexplique par les importations du coke

(matire premire) qui ne sont plus payes par effet (de 90 150 jours) mais au comptant.

Ceci fait baisser de faon significative le dlai de rglement moyen des fournisseurs.

D'aprs le management, la rduction du dlai fournisseur permet au groupe de bnficier

de prestations de qualit et de pouvoir ngocier des escomptes avec ses fournisseurs.

Le compte FNP est analys en 2005. La socit est en train d'apurer les soldes

anciens ou en double emploi. Daprs nos tests sur les FNP au 31/12/2005 les montants

anciens rgulariser sont estims 690 KDH. Le risque sur les factures non parvenues

reste donc limit.

1.3 - Personnel crditeur et organismes sociaux (8 227 KDH au 31/12/05; 10 435

MDH au 31/12/04; Variation : - 2 208 KDH)

Le compte personnel et organismes sociaux est pass de 10 435 KDH 8 227

KDH, soit une baisse de 2 208 KDH correspondant essentiellement leffet conjugu de

la baisse des comptes dpts pargne et des caisses de secours de 0,8 MDH, de la baisse

des retenues de charge de personnel payer pour 1,6 MDH et de la hausse des autres

provisions pour assurance Accident de travail et responsabilit Civile (AT RC)

(augmentation lgale de cette assurance : multiplie par 2,5) pour un montant de 0,6

MDH comptabilis via le compte de liaison.

1.4 - tat crditeur (16 984 KDH au 31/12/05; 16 123 KDH au 31/12/04;

Variation : + 861 KDH)

Le solde est pass de 16 123 KDH 16 984 KDH entre le 31 dcembre 2004 et le

31 dcembre 2005, soit une diminution de 861 KDH, due aux effets conjoints de :

Laugmentation de la taxe sur le ciment payer instaure durant l'exercice 2004

pour 0,6 MDH suite un chiffre du mois de dcembre 2005 de 64,5 MDH (53,5

MDH en dcembre 2004);

44

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Laugmentation de la TVA due de 0,6 MDH. Ceci sexplique par laugmentation

du chiffre daffaires ralis au mois de dcembre 2005.

1.5 - Autres Cranciers ( 31 056 KDH au 31/12/05; 5 368 KDH au 31/12/04;

Variation : + 21 789 KDH)

Le compte autres cranciers se compose essentiellement des :

Factures d'immobilisations pour la ralisation des projets Silo stockage clinker, de

la bande du Curvoduc (carrire), de linstallation des combustibles de substitution

et de la salle centrale. Les montants budgtiss pour lensemble de ces projets

avoisinent les 75 MDH. En 2005, un total de 30,6 MDH correspond aux factures

non parvenues et fournisseurs dimmobilisations : il sagit des fournisseurs

suivants : ABB, ASA, Haver et Boeker.

Crditeurs divers pour 404 KDH.

1.6 - Comptes de rgularisation passif (14 KDH au 31/12/05; 0 KDH au 31/12/04;

Variation : + 14 KDH)

Ces montants ne sont pas significatifs.

2 Actif

2.1 - Immobilisations incorporelles nettes (50 000 KDH au 31/12/05; 50 000 KDH au

31/12/04 ; Variation : 0 KDH)

31/12/05 31/12/04 Variation

Immobilisations brutes 54 380 54 380 0

Amortissements -4 380 -4 380 0

Immobilisations nettes 50 000 50 000 0

Les immobilisations incorporelles nettes se composent essentiellement de fonds

de commerce pour 50 MDH.

45

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

2.2 - Immobilisations corporelles nettes (499 856 KDH au 31/12/2005; 501 730 KDH

au 31/12/04; Variation : - 5 773 KDH)

31/12/04 31/12/05 Variation

Immobilisations brutes 1 207 266 1 279 742 72 476

Amortissements 705 536 779 886 74 350

Immobilisations nettes 501 730 499 856 -1 874

Les immobilisations corporelles nettes sont passes de 501 730 KDH 499 856

KDH, soit une baisse de 1 874 KDH due l'effet conjugu des :

Acquisitions au 31/12/05 pour 86 098 KDH composes essentiellement de :

- Silo ciment, clinker et ensacheuse : 29,1 MDH;

- Nouvelle trmie de correction : 9 MDH;

- Curvoduc : 2,8 MDH;

- Systme de contrle : 8 MDH;

- Installation des pneus dchiquets : 4,3 MDH;

- Nouvelle salle centrale : 4,3 MDH;

- Remplacement des moteurs et rsistances des ponts : 2,5 MDH;

- Systme de contrle commande : 2,3 MDH

Mises en service pour un montant global de 26 383 KDH. Il sagit principalement

de :

- Remplacement du harnais commande : 3,7 MDH;

- Analyseur four : 2 MDH;

- Broyeur BK 3 : 1,6 MDH;

- Mise niveau de la tour dchantillonnage : 1,3 MDH;

- Stockage clinker : 1,9 MDH;

- Remplacement du flasque concasseur : 3,4 MDH;

- Ventilateur de tirage four : 6 MDH.

Retrait des immobilisations rformes pour une valeur brute de 13,6 MDH.

46

Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques

Pour les amortissements, il y a eu cette anne une dotation supplmentaire de 86,3

MDH et une diminution des amortissements suite au retrait des immobilisations

rformes amorties hauteur de 11,7 MDH.

2.3 - Immobilisations financires nettes (12 608 KDH au 31/12/05; 11 960 KDH au

31/12/04 ; Variation : + 648 KDH)

Ce poste correspond essentiellement aux prts accords au personnel pour 5,4

MDH et aux dpts et cautionnements pour 7,1 MDH.

2.4 - Stocks de matires et de produits (68 920 KDH au 31/12/05; 106 476 KDH au

31/12/04; Variation : - 37 556 KDH)

Le dtail des stocks se prsente comme suit :

31/12/04 31/12/05 Variation Var %

Matires premires 4 878 3 606 -1 272 -26%

Matires et fournitures consommables 84 075 60 646 -23 429 -28%