Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Ipemed Economie Sociale Et Solidaire Maroc Algerie Tunisie PDF

Ipemed Economie Sociale Et Solidaire Maroc Algerie Tunisie PDF

Transféré par

Reda KokaTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Ipemed Economie Sociale Et Solidaire Maroc Algerie Tunisie PDF

Ipemed Economie Sociale Et Solidaire Maroc Algerie Tunisie PDF

Transféré par

Reda KokaDroits d'auteur :

Formats disponibles

c o n s t r u i r e

l a

m d i t e r r a n e

Lconomie

sociale etsolidaire

auMaghreb

Quelles ralits pour quel avenir ?

algrie , maroc , tunisie

Monographies nationales

m a l i k a a h m e d - z a d , to u h a m i a b d e l k h a le k , z i e d o u e lh a z i

c o o r d o n n pa r

ale xis ghosn, chef de projet ipemed

Rapport pour Ipemed

Novembre 2013

LInstitut de Prospective conomique du monde Mditerranen ( Ipemed ) est un think-tank

mditerranen dont la mission est de rapprocher, par lconomie, les pays des deux rives

delaMditerrane. Depuis sa cration en fvrier 2006, il uvre la prise de conscience

dun avenir commun et dune convergence dintrts entre les pays du Nord et du Sud

delaMditerrane. Essentiellement financ par de grandes entreprises et des personnes physiques

qui partagent sonengagement, il a pour valeurs lindpendance politique et la parit Nord-Sud

danssa gouvernance comme dans lorganisation de ses travaux.

Il est prsid par Radhi Meddeb et dirig par Jean-Louis Guigou, qui en est le fondateur.

construire la mditerrane

La collection Construire la Mditerrane a t cre en 2009 par ipemed. Les experts dIpemed,

originaires des deux rives de la Mditerrane, y croisent leurs rflexions pour contribuer au dbat

surles grandes problmatiques mditerranennes, fconder une nouvelle approche des relations

Nord-Sud et formuler des propositions utiles aux populations des pays du Bassin mditerranen.

Les tudes publies dans la collection Construire la Mditerrane sont valides par le Comit

scientifique dipemed. Elles sont disponibles sur le site Internet dipemed. www.ipemed.coop

dj parus

Rgion mditerranenne et changement climatique,

Stphane Hallegatte, Samuel Somot et Hypahie

Nassopoulos, 2009

Eau et assainissement des villes et pays riverains

delaMditerrane,

sous la direction de Claude Martinand, 2009

Mditerrane 2030. Panorama et enjeux

gostratgiques, humains et conomiques,

Guillaume Almras et Ccile Jolly, 2010

Convergence en Mditerrane,

Maurizio Cascioli et Guillaume Mortelier, 2010

Mditerrane : passer des migrations aux mobilits,

Pierre Beckouche et Herv Le Bras, 2011

Rgulations rgionales de la mondialisation. Quelles

recommandations pour la Mditerrane ?,

coordonn par Pierre Beckouche

Demain, la Mditerrane. Scnarios et projections

2030,

Coordonn par Ccile Jolly et ralis avec le

Consortium Mditerrane 2030

Tomorrow, the Mediterranean. Scenarios

andprojections for 2030,

Coordinated by Ccile Jolly and produced with

theMediterranean 2030 Consortium

Partenariats public-priv enMditerrane. tat

deslieux et recommandations pour dvelopper

les ppp dans le financement de projets dans le Sud

etlEst de la Mditerrane,

Nicolas Beauss et Michel Gonnet, 2011

La confiance dans la socit numrique

mditerranenne : vers un espace.med,

coordonn par Laurent Gille, Wahiba Hammaoui

et Pierre Musso

Partenariats stratgiques pour la scurit alimentaire

en Mditerrane (Psam)

chapitre 1 tat des lieux,

Nahid Movahedi, Foued Cheriet, Jean-Louis

Rastoin, 2012

chapitre ii Besoins et opportunits des cooprations

inter-entreprises agroalimentaires en Mditerrane,

Foued Cheriet, Jean-Louis Rastoin, 2012

chapitre iii La situation cralire

enMditerrane. Enjeux stratgiques et lments

deprospective,

Nahid Movahedi, Foued Cheriet, Jean-Louis

Rastoin, 2012

Pour une politique agricole et agroalimentaire euromditerranenne,

Jean-Louis Rastoin, Lucien Bourgeois, Foued

Cheriet et Nahid Movahedi,

avec la collaboration de Fatima Boualem, 2012

Les dynamiques des ressources agricoles en

Mditerrane

Foued Cheriet, Nahid Movahedi, Jean-Louis

Rastoin, avec la collaboration de Fatima Boualem,

2011

Le rle des firmes touristiques dansledveloppement

dutourisme au Maroc

Maxime Weigert, 2012

Vers une Communaut euro-mditerranenne

delnergie. Passer de limport-export un nouveau

modle nergtique rgional

Moncef Ben Abdallah, Samir Allal, Jacques

Kappauf, Mourad Preure, mai 2013

Politiques dattraction des ressortissants rsidant

ltranger. Maroc, Algrie, Liban

Farida Souiah, aot 2013

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

ta b l e d e s m at i r e s g n r a l e

Executive summary . . . . . . . . . . . . . . 2

Synthse des monographies.

Diagnostics etcomplmentarits

au Sud et au Nord de la Mditerrane

en matire dESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ta ble des matires. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Monographies nationales

Algrie, Maroc, Tunisie. . . . . . . . . . . . . . . . . 35

ta ble des matires. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Algrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Maroc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Tunisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Bibliogra p hie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

executive summary

en mai 2013, pour la premire fois, sest tenu Tunis (Tunisie) la Confrence mditerranenne de lconomie sociale et solidaire (MedESS), qui a

regroup les principaux reprsentants du secteur dans la rgion et a pos

les bases dun cosystme mditerranen favorable aux entreprises sociales.

Le secteur de lESS permet la participation et lexpression de la socit

civile llaboration dun modle de dveloppement durable et solidaire dans

les pays du bassin mditerranen. Il prconise une autre faon de faire de

lconomie en remettant au centre des proccupations les personnes et la

satisfaction des besoins socio-conomiques. Cest une des exigences exprimes par les populations depuis les soulvements dans les pays arabes. Plutt quune alternative, lESS se positionne comme une troisime composante

de lconomie de march et du secteur public.

Dfinitions et mergence de lESS en Mditerrane occidentale

la crise conomique et louverture des marchs dans le cadre de la mondialisation contribuent limiter les moyens des tats pour faire face seuls

aux dfis lis la rsorption du chmage, aux nouvelles formes de pauvret

et la dgradation de lenvironnement. Cette situation a favoris lmergence dans les annes 1980 dun autre secteur qui essaye dapporter une

contribution la rsolution de problmes sociaux et conomiques. Il sagit

de lconomie dite sociale et solidaire associations, mutuelles, coopratives,

activits lies linsertion, services la personne, etc. qui se caractrise par

une gouvernance dmocratique, une gestion solidaire, un partage galitaire

des richesses cres et des finalits sociales et/ou environnementales.

Lconomie sociale et solidaire prend plusieurs appellations en fonction

du contexte et du rfrentiel culturel. Cest ainsi quon parle du non-profit

organisations aux tats-Unis, du volontary sector au Royaume-Uni, de lconomie sociale et solidaire dans les pays europens, de lconomie populaire, de

lconomie de dveloppement communautaire dans le monde francophone

et en Amrique du Sud. Pour dsigner le mme secteur on parle parfois dun

tiers secteur finalit sociale, dun tiers secteur dconomie de proximit, ou

encore dun secteur accompagnateur des deux secteurs priv et public. Le

dveloppement de lESS va de pair avec une contribution non ngligeable,

mais difficilement valuable, aux conomies nationales et une visibilit

accrue. Les pays du Sud et de lEst mditerranens (Psem) sinscrivent dans

cette dynamique malgr les contraintes qui psent sur le secteur.

Les cultures de solidarit, dentraide et de travail collectif ont toujours fait

partie des traditions et des pratiques des populations locales dans les pays du

Maghreb. Toutefois, lmergence de lconomie sociale et solidaire sous une

forme structure et organise, notamment pour sa composante associative,

est relativement rcente dans ces trois pays. Au Maroc et en Tunisie, lorga-

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

nisation du secteur date des annes 1980 et du dbut des annes 1990, suite

lapplication de plans dajustement structurel. En Algrie, lconomie sociale

sous sa forme modernise est apparue au milieu des annes 1990 afin dattnuer les effets de la transition vers lconomie de march qui sest accompagne dun accroissement des exclusions, de la pauvret et du chmage.

Les organisations de lconomie sociale et solidaire se sont dveloppes

dans le Maghreb et ont pris du terrain dans plusieurs domaines longtemps

rservs ltat : la fourniture des services et des quipements de base, notamment dans le monde rural, la lutte contre lanalphabtisme, la cration et

laccompagnement de projets de dveloppement local, la promotion et lintgration de la femme dans le circuit conomique, la promotion dactivits

gnratrices de revenus, etc. Dot dun fort potentiel, le secteur gagnerait

dsormais tre valoris et structur afin den faire un vecteur de dveloppement socio-conomique, crateur demplois et de revenus.

En effet, latout majeur de ces entreprises rside dans leur proximit

avec les populations locales, leur instance participative de prise de dcision

et leur connaissance des besoins au sein des territoires. Dans loptique de

favoriser des axes dvolution structurants et convergents en matire dESS

en Mditerrane, le rapport tablit au pralable un diagnostic de lESS dans

chaque pays du Maghreb.

tat des lieux de lconomie sociale et solidaire sur les rives nord

et sud de la Mditerrane

en tunisie, la rvolution de janvier 2011 a illustr de faon flagrante les

ingalits sociales et les disparits rgionales qui ont caractris le modle de

dveloppement de ce pays. Les manifestations dans les trois pays du Maghreb

ont t accompagnes de fortes attentes de la population qui demande une

amlioration rapide de son niveau de vie. Relever ces dfis ncessite lapport

de rponses innovantes qui peuvent maner des organisations de lconomie

sociale et solidaire.

Au Maghreb, le premier constat repose sur la diversit et lhtrognit

des composantes du secteur de lESS. Par rapport au rfrentiel europen,

si certaines organisations arrivent dvelopper de la valeur ajoute hybride

sociale et conomique, dautres accomplissent leur mission sociale avec

une faible orientation conomique. Cette situation ne contribue pas rendre

lESS audible dans les dbats nationaux et rgionaux, et ce dautant plus

quelles ne sont que trs peu intgres par les principales forces politiques,

conomiques et syndicales.

En Tunisie, le dveloppement de la part associative de lESS a t important entre 2010 et 2012, passant de 9 500 14 000 associations. Toutefois,

la rpartition spatiale des organisations de lESS demeurent ingalitaire sur

les territoires. Dans le contexte actuel, on constate un manque de soutien aux

initiatives dESS qui contribue accentuer davantage le dcalage entre les

formes traditionnelles de solidarit et dentraide et lmergence dun secteur

de lESS et de lentreprenariat social. En Algrie, o coexistent des formes

traditionnelles de solidarit et des formes plus institutionnalises, les annes

1990 et 2000 ont vu les dmarches dESS prolifrer. Nanmoins, la prsence

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

et le contrle des autorits publiques, en particulier depuis la cration dune

agence de dveloppement social (1996), tend paradoxalement impulser et

inhiber lmergence dun secteur part entire. Au Maroc, des dispositifs

publics ont t mis en place suite la cration, en 2005, de lInitiative nationale pour le dveloppement humain (INDH), et en vue de soutenir et de

mieux structurer le secteur de lESS.

Les pouvoirs publics de la rgion euro-mditerranenne et les bailleurs

de fonds rgionaux et internationaux gagneraient soutenir ces politiques

publiques dimpulsion du secteur en commenant par effectuer un travail

dactualisation, de collecte, de centralisation et de traitement des donnes

concernant lESS. Compte tenu des lacunes en la matire, il est difficile dvaluer la contribution socio-conomique de cette conomie et dlaborer un

compte satellite du secteur.

Les organisations de lconomie sociale et solidaire rencontrent des

contraintes qui continuent de limiter la porte de leurs interventions et de

rduire fortement lefficacit et lefficience de leurs actions. Il sagit principalement de :

linadquation du cadre juridique avec les ralits conomiques et sociales

du pays. Il est en effet contraignant ;

la multiplicit des intervenants et le manque de coordination aussi bien

entre les diffrents dpartements ministriels et organismes concerns de

ltat quentre les organisations de lconomie sociale et solidaire elles-mmes ;

la faiblesse quantitative et qualitative de leurs ressources humaines, ce

qui se rpercute sur leurs comptences en matire de gestion administrative

et financire, de planification, de conception et dvaluation de projets, de

comptabilit, bref sur leurs comptences managriales ;

les conditions de travail qui sont souvent prcaires. En effet, peu dassociations sont propritaires dun sige et dun local avec des quipements

ncessaires pour accomplir leurs missions dans de bonnes conditions ;

linsuffisance et lirrgularit de leurs ressources financires, ce qui rduit

sensiblement leurs projets et rend difficile la planification de leurs actionssur

le moyen et long termes et la prennisation des structures de lESS ;

Les problmes de valorisation et de commercialisation des produits du

secteur de lESS.

LESS na pas vocation remdier seule aux dysfonctionnements socioconomiques non rsolus par les sphres public et priv. Nanmoins, le

secteur est amen occuper un espace part entire, en complment des

autres, en sappuyant notamment sur la capacit de rsilience et dinnovation

de ces organisations. Le dfi actuel dans les pays du Maghreb consiste articuler les initiatives issues de lESS avec des politiques publiques appropries,

rpondant ainsi aux nouveaux enjeux de solidarit.

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

Les recommandations: des outils communs pour rpondre

auxdfis et aux enjeux partags

il convient tout dabord de rappeler la pertinence dapprhender lespace

sous-rgional regroupant les pays du Maghreb comme un ensemble cohrent

en vue de rflchir aux potentialits de ces territoires et aux dfis quil sagit de

relever. Il sagit ensuite de partager un diagnostic propos du secteur de lESS

au Maghreb en vue de dgager des propositions de travail qui puissent faire

lobjet de cooprations et dchanges avec les pays du bassin mditerranen.

Ltat des lieux du secteur de lESS, en particulier les contraintes qui

psent sur son dveloppement dans les trois pays du Maghreb, appelle des

recommandations sur la base desquelles pourrait tre bti un partenariat

euro-mditerranen dans ce secteur :

Identification de lESS comme un secteur stratgique pourvoyeur demplois

etcrateur de richesses

Valoriser les potentialits du secteur de lESS pour linsrer efficacement

dans les politiques publiques en dfinissant clairement les rapports entre

lESS, laction publique et les passerelles possibles avec le secteur priv.

Mettre en place des cadres spcifiques lESS et coordonns au niveau

ministriels et des collectivits territoriales: cration et/ou actualisation de

dispositifs juridique, institutionnel et de financement envers le secteur. De

plus, un rapprochement entre collectivits locales du Nord et du Sud pourrait faciliter lancrage dinitiatives qui rpondent aux besoins spcifiques de

chaque rgion sur la base des bonnes pratiques dveloppes au Nord (projets

innovants en France dans les rgions du Nord-Pas-de-Calais, de PACA et du

Languedoc-Roussillon, expriences des districts industriels en Italie, initiatives

en Espagne autour des communauts rgionales autonomes, etc.).

Structuration du secteur et prennisation de ses activits dans le cadre

dunpartenariat Euro-med renouvel

Procder dans le cadre du partenariat Euro-med la rforme du cadre

juridique rgissant les organisations de lconomie sociale et solidaire dans

les pays du Maghreb. Il sagit dassurer une reconnaissance lgale du secteur

en clarifiant, voire en simplifiant, les cadres juridiques, et en les adaptant aux

exigences de lESS et aux diffrentes formes dorganisations (coopratives,

associations, mutuelles, fondations, entreprises sociales, etc.). Ceci permettra

plus de souplesse et de flexibilit dans la cration de ces organisations.

Crer un statut de lentreprise sociale et solidaire et encourager la mise en

rseau de ces entreprises dans le but, dune part, de faciliter le contact avec les

pouvoirs publics, et dautre part, damliorer lefficacit des actions menes en

matire de dveloppement local par la coordination des actions, la mutualisation des ressources et le renforcement des capacits en matire de conception,

de mise en place et de gestion de projets de dveloppement intgrs.

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

Renforcer les ressources humaines tant sur le plan quantitatif que qualitatif par la mise en place de programmes de formations et dencadrements

en leur faveur. Il sagit de dvelopper les filires universitaires en matire

dentrepreneuriat social, de management des entreprises sociales et dconomie sociale et solidaire afin de mettre la disposition des organisations

des trois pays du Maghreb les comptences dans ces domaines. Il sagit galement de crer des instituts de formation aux mtiers de lESS qui peuvent

tre regroups dans le cadre du rseau MedESS.

Dotation du secteur en ressources propres afin dassurer lautonomie

desstructures de lESS

La prennit du secteur repose sur des sources de financements stables

et rcurrentes. Dans ce cadre, il est ncessaire de rpondre aux besoins financiers des oprateurs du secteur au Maghreb en envisageant la mutation du

microcrdit la micro-finance solidaire, de favoriser la cration de banques

coopratives et dinstitutions de micro-assurance et de mieux distinguer les

acteurs issus du secteur institutionnel de ceux de lESS sur le plan rglementaire et juridique. En un mot, lhybridation de ressources en provenance

des secteurs marchand, non marchand et non montaire est ncessaire la

structuration du secteur de lESS.

Pour rpondre aux problmatiques de valorisation et de commercialisation des produits du secteur, des dispositifs de types labels, chartes ou logos

ESS peuvent tre mis en place titre exprimental puis gnraliss.

alexis ghosn

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

Lconome sociale et solidaire (ESS) au Maghreb :

quelles ralits pour quel avenir ?

Diagnostics

etcomplmentarits

au Sud et au Nord

de la Mditerrane

en matire dESS

Synthse des monographies

Najat El Mekkaoui

PSL Universit Paris-Dauphine, LEDA-UMR Dial, Ipemed

Amal Chevreau

Juriste de droit public, responsable ple tudes et projets, Ipemed

Alexis Ghosn

Chef de projet ESS, Ipemed

Novembre 2013

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

t a b l e d e s m at i r e s d e l a s y n t h s e

I nt ro duc tio n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Le dveloppement de lESS au Maghreb :

dispositifs, contraintes et leviers. . . . . . . . . . . . 25

Les caractristiques de lESS au Maghreb

et en Europe du Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Cadres (juridique et institutionnel)

de lESS au Maghreb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Contexte dmographique et socioconomique au Maghreb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Contraintes dpasser pour une meilleure

structuration du secteur de lESS. . . . . . . . . . . . 26

Lindpendance par rapport au secteur

publicet la complmentarit avec le

secteurpriv but strictement lucratif

Le passage des logiques sectorielles

des logiques transversales : rseaux

etcooprations institutionnelles

Lessor de lESS en Mditerrane occidentale. . . 12

En Europe du Sud

Au Maghreb (Maroc, Algrie, Tunisie)

Les caractristiques de lESS au Maghreb

et en Europe du Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Economie sociale et conomie populaire

Institutionnalisation et rponse lurgence

LESS en Mditerrane :

dfinition et composantes. . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Les problmatiques sous-jacentes aux

dfinitionsdu secteur de lESS . . . . . . . . . . . . . 18

Des formes de solidarit traditionnelle

(familiale, villageoise, de proximit,

religieuse ou communautaire)

Dfinitions et structuration de lESS

La composition et lanalyse chiffre

de lESS au Maghreb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

LESS au Maroc en chiffres

LESS en Algrie enchiffres

LESS en Tunisie enchiffres

Les leviers de dveloppement pour insrer

lESSdans le champ conomique. . . . . . . . . . . . 28

Favoriser lmergence dune

ESS territorialise

Les axes dvolution et les recommandations

en matire dESS en Mditerrane :

desoutilscommuns pour rpondre aux

dfisetaux enjeux partags. . . . . . . . . . . . . . . 29

Axes dvolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Mettre en place des financements

innovantsdestination de lESS

Renforcer les capacits des acteurs de lESS :

une offre de formation Nord-Sud

Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Identification de lESS comme un secteur

stratgique pourvoyeur demploiset

crateur de richesse

Structuration du secteur et prennisation

deses activits dans le cadre dun

partenariatEuromed renouvel

Dotation du secteur en ressources propres

afin dassurer lautonomie desstructures

delESS

A nnex e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

10

introduction

LESS au Maghreb, un secteur davenir

1. Dans les deux

prochaines dcennies

les Psem devront crer

entre 30 et 40 millions

de nouveaux emplois

pour maintenir le taux

demploi actuel. Vers

une croissance verte

en Mditerrane ,

Rapport Med 2012,

Banque mondiale,

p. 12.

2. Que ce soit dans

les secteurs agricole,

artisanal, industriel

ou de services

(notamment la

personne).

face aux transitions et aux mutations que connat la rgion mditerranenne, la crise conomique et laugmentation des dficits publics, le

rle de ltat et celui de lconomie de march se posent aux pays du Nord

comme aux pays du Sud et de lEst de la Mditerrane (Psem). Pour relever le

dfi, les initiatives issues du secteur de lconomie sociale et solidaire (ESS)

apportent des solutions en plaant les enjeux humains et environnementaux

au centre du dveloppement conomique et en tant vecteur de cohsion

sociale. Compte tenu des besoins en matire de cration demplois 1 et de voie

alternative destination, notamment, des jeunes et des femmes en Mditerrane, lESS se rvle tre un des axes daction et de collaboration pour

construire une rgion euro-mditerranenne conomiquement intgre et

durable.

Lconomie sociale et solidaire sest considrablement dveloppe au

cours de ces dernires annes au Maghreb, en partie pour faire face la

pauprisation et la marginalisation dune partie des populations. Dans le

prolongement de ses tudes sectorielles socio-conomiques, Ipemed a souhait produire un diagnostic de cette volution et proposer des axes dvolution pour une meilleure structuration et une visibilit accrue du secteur

de lconomie sociale et solidaire dans les pays du bassin mditerranen.

LESS regroupe des institutions sous statuts dassociation, de cooprative,

de mutuelle et de fondation, fdres autour des valeurs communes et de

lintrt collectif de leurs membres ou de lintrt gnral et socital quelles

servent. Elle regroupe galement des entreprises sociales et solidaires relevant dactivits telles que linsertion par lactivit conomique, les finances

solidaires ou le commerce quitable. Lorganisation de lconomie sociale et

solidaire revt ainsi diffrentes formes.

Les monographies au Maroc, en Algrie et en Tunisie fournissent un tat

des lieux du secteur de lESS dans ces pays. Elles exposent les enjeux dune

reconnaissance et dune structuration des secteurs qui composent cette conomie et proposent des axes dvolution et des recommandations visant

sappuyer sur les potentiels de lESS au Nord et au Sud de la Mditerrane,

notamment en termes de cration demplois. Dans chaque pays, le premier

constat est celui de la diversit des expriences qui agissent dans des champs

distincts et sous diffrents statuts juridiques. Ces initiatives convergent toutefois dans la faon quelles ont darticuler des objectifs sociaux ou politiques

( voire de gouvernance interne lorganisation sous la forme une personne =

une voix ) avec la mise en place dactivits conomiques gnratrices de valeur

ajoute et de revenu 2.

11

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

Cette partie synthtique permet desquisser une analyse comparative

du secteur de lESS dans les socits du Maghreb, proches tant sur les plans

gographique que culturel. Avant de faire ressortir les aspects de complmentarit et de convergence Sud-Sud et Sud-Nord, le rapport sattache

poser la question de la dfinition conceptuelle du vocable conomie sociale et

solidaire et examiner les caractristiques qui diffrent dun pays et dune

rgion une autre. Enfin, lanalyse comparative entre les pays des deux rives

de la Mditerrane dans le domaine de lconomie sociale et solidaire permet

de poser la question des orientations stratgiques suivre pour les acteurs

et les structures du secteur.

Les enjeux du dveloppement de lESS au Maghreb sont particulirement pertinents aujourdhui, compte tenu du contexte socio-conomique et

des transitions en cours. De surcrot, lESS peut se rvler tre un secteur

davenir en tant que vecteur de relations rciproques entre le Nord et le

Sud de la Mditerrane. Le rle de lESS, en vue dapporter des rponses

des besoins fondamentaux non ou mal satisfaits dans des territoires et une

rgion en pleine mutation, est mettre en perspective avec les attentes dont

lessor du secteur fait lobjet.

En effet, les pays du Maghreb connaissent de profondes mutations :

Transition politique. Chmage, ingalits, disparits sociales et territoriales appellent une dmocratisation conomique et une orientation de

lappareil productif vers la satisfaction des besoins des populations.

Transition conomique. Ncessit de pallier un modle de croissance et

de dveloppement qui a montr ses limites, et de sengager vers un modle

durable et solidaire.

Transition sociale. Les acteurs de lESS contribuent aux mutations des

socits du Maghreb en dveloppant des modes de gouvernance et de rgulation et en exprimentant de nouvelles rponses aux tensions et aux dsquilibres dans ces pays.

Transition dmographique. Lmergence de nouveaux besoins dans les

populations reflte les mutations socio-dmographiques, notamment en ce

qui concerne les femmes, les jeunes et les personnes de plus de 60ans. La

protection sociale (vieillesse, maladie, incapacit, etc.) et la sant sont deux

priorits au Maghreb.

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

12

Les caractristiques de lESS au Maghreb et en Europe du Sud

Contexte dmographique et socio-conomique au Maghreb

3. Banque mondiale

(2012).

4. OUADAH-BEDIDI

Z., VALLIN J.,

BOUCHOUCHA

I., La fcondit au

Maghreb : nouvelle

surprise , Population

et Socits N 486

bulletin mensuel

dinformation

de lInstitut

national dtudes

dmographiques,

fvrier 2012.

5. MARTIN I.,

Emploi et mobilit

des jeunes en

Mditerrane : une

question stratgique.

en qute de

stratgie , Confluences

Mditerrane, octobre

2012.

les transitions en cours dans les Psem sont le reflet de mutations profondes sur les plans politique, culturel et conomique. Aux aspirations dmocratiques se mlent des exigences socio-conomiques ainsi que la volont de

construire collectivement un modle de dveloppement plus inclusif, et qui

offre une meilleure rpartition des richesses, un quilibre territorial plus quitable et une place aux jeunes et aux femmes sur le march du travail.

Les indicateurs conomiques des pays du Maghreb soulignent des dcalages croissants entre les socits et la sphre de lconomie formelle. Sur le

plan dmographique, ces pays comprennent quelques 82 millions dhabitants

(32,5 millions au Maroc, 38,5 millions en Algrie et 10,8 millions en Tunisie 3). Si

depuis les annes 1980 la fcondit a baiss dans ces pays jusqu se rapprocher,

dans les annes 2000, du seuil de remplacement des gnrations (2,1 enfants

par femme), ce taux volue depuis de faon contraste : le taux de fcondit totale

semble se stabiliser en Tunisie (2,1), remonter en Algrie (2,8 en 2010) et continuer diminuer au Maroc (2,2)4. La croissance dmographique et la pression

urbaine vont saccrotre dans les dcennies qui viennent et intensifier encore la

pression sur le march de lemploi. En 2030, les tendances dmographiques

prvoient que les jeunes de ces pays seront 80 millions 5.

Les pays du sud et de lest de la Mditerrane ont cette particularit, par

rapport au reste du monde, dtre la rgion au sein de laquelle le taux de chmage des plus diplms est plus lev que celui des travailleurs ayant acquis

une formation de type secondaire ou primaire. Le tableau 1 montre comment

les jeunes et les femmes, les deux composantes majeures des socits du

Maghreb, sont les plus directement touchs par le chmage et la prcarit.

Dans ce contexte, les deux caractristiques principales de lESS, ses statuts but non-lucratif (ou lucrativit limite) et son objet social, ont orient

le secteur vers la satisfaction des besoins socio-conomiques plutt que vers

la maximisation du profit. LESS na pas (et ne devrait pas avoir) vocation

remdier seule aux dysfonctionnements non rsolus par les sphres publique

et prive. Nanmoins, le secteur est amen occuper un espace part entire,

en complment des autres, en sappuyant notamment sur la capacit de

rsilience et dinnovation des organisations.

Lessor de lESS en Mditerrane occidentale

En Europe du Sud

la crise financire de 2007-2008, puis son extension lconomie relle,

a mis sur le devant de la scne le rle que lESS est amene jouer lavenir.

En comparaison des autres secteurs, cette conomie a t plus rsistante et

plus rsiliente et a acquis une visibilit croissante. La reconnaissance juridique et politique dans lensemble des pays de lUnion europenne (UE)

est en passe de devenir une ralit court terme. Dans un rapport labor

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

13

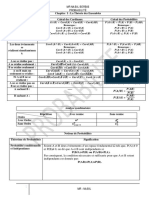

tableau

1 Les indicateurs dmographique et socio-conomique au Maghreb

Dmographie

Evolution du Pib

Pib par habitant

Taux de chmage

Structure de

lconomie

et mergence

de lESS

Maroc

32,5 millions dhabitants

15-29 ans : 30 % de

la population totale

2,9 %

5 256,5 dollars

Population active : 9,4 %.

Femmes : 10,2 %.

Jeunes : 17,9 %.

(BM et HCP)

Economie librale ; dvelop-

pement du secteur de lESS

avec les plans dajustement

structurel (PAS) la fin

des annes 1980.

Algrie

38,5 millions dhabitants

15-29 ans : 30 % de

la population totale

2,5 %

5 404 dollars

Population active : 10 %

Femmes: 17 %

Jeunes: 21, 5 %

(BM et ONS)

Economie dorientation

socialiste jusque dans les

annes 1990 et transition

vers lconomie de march

par la suite.

Tunisie

10,8 millions dhabitants

15-29 ans : 27,9 % de

la population totale

2,7 %

9 698,1 dollars

Population active: 17,2 %

Femmes: 19 %

Diplms: 26,5 %

(BM et INS)

Economie librale oriente vers

le secteur tertiaire qui a vu

le secteur de lESS crotre dans

les annes 1980-1990 suite

lapplication des PAS.

Banque mondiale et instituts nationaux de statistiques, 2012

6. Lconomie

sociale dans lUnion

europenne. Rapport

de Jos Luis Monzn

et Rafael Chaves,

CIRIEC, 2012, p. 6.

pour le Comit conomique et social europen par le Centre international de

recherches et dinformation sur lconomie publique, sociale et cooprative

(CIRIEC) en 2012, lESS est prsente comme une solution aux crises conomiques et sociales actuelles 6. Le nombre croissant de mesures inities au

niveau des instances europennes (initiative pour lentrepreneuriat social,

fonds dentrepreneuriat social, statut de la fondation europenne, programmes Equal-FSE, etc.) et nationales (autour de llaboration dun cadre

lgal et institutionnel de lESS) est lillustration des attentes et des besoins

que suscite le dveloppement des structures de lESS.

Actuellement , les pays de lEurope du Sud voient le retrait de ltat providence se conjuguer au creusement des ingalits, la hausse du chmage,

notamment des jeunes et des femmes, et laugmentation des dficits publics.

Dans ce contexte daccroissement des incertitudes et de retrait des secteurs

public et priv dans la prise en compte des besoins, de nouveaux modes dorganisation mergent et permettent la prise en charge de ceux-ci par des structures

se distinguant des socits de capitaux et de la seule maximisation des profits.

Les initiatives sociales et solidaires sinsrent dans une dynamique plus large

dconomie inclusive au sein de laquelle sarticule linnovation sociale avec

des formes traditionnelles de solidarit. Ces expriences tentent de repenser

le modle socio-conomique damnagement des territoires au niveau local

tout en dynamisant les relations de proximit. Dfinie de faon globale, lESS

comprend les activits dont le but est de rpondre aux besoins de personnes,

et non de rmunrer des investisseurs ou des dtenteurs de capitaux, et insiste

sur la centralit des concepts de non-lucrativit et de lucrativit limite.

LItalie, lEspagne et le Portugal disposent chacun dun rseau de coop

ratives tendu et performant qui prdomine sur les autres composantes du

secteur de lESS. En France, la forme associative a historiquement t la plus

importante. Quant au concept dentreprenariat social, il a merg dans les pays

anglo-saxons puis sest diffus dans les pays industriels avancs dEurope du

Sud. Au niveau europen, des diffrences notoires existent entre les pays dans

les composantes du champ de lESS. LItalie est historiquement trs active

car elle sappuie sur des structures issues des mouvements catholiques (cf.

Confcooperative) et communistes (cf. Legacoop). Pourtant, jusqu prsent,

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

14

aucune reconnaissance de lconomie sociale en tant quentit proprement dite

nexiste de la part des pouvoirs publics. Cette situation explique que les formes

juridiques qui dfinissent le secteur ne soient pas lies fortement entre elles et

labsence dune vision communment partage par les acteurs.

LEspagne a une lgislation claire et bien dfinie depuis la loi (n5/2011)

du 29 mars 2011 qui rgit les infrastructures et les structures juridiques de

lconomie sociale. Daprs cette loi, le terme dconomie sociale dsigne les

activits conomiques et entrepreneuriales relevant de linitiative prive et ralises

par des organismes qui, conformment aux principes tablis par [cette loi], ont

pour finalit lintrt collectif de leurs membres ou lintrt gnral conomique ou

social (art. 2). Comme lItalie, lEspagne dispose de grandes organisations

reconnues internationalement, telles que Mondragn, premier groupe coop

ratif mondial. Les coopratives, le tiers secteur (associations et fondations

du secteur social) et les socits de travailleurs sont les trois piliers majeurs de

lESS dans le pays. En cherchant institutionnaliser le secteur de lconomie

sociale, ltat espagnol a voulu reconnatre des dynamiques qui continuent

tre structures autour des rgions autonomes espagnoles et des territoires

de plus petite chelle. Depuis 2011, bon nombre dacteurs saccordent dire

quune reconnaissance juridique doit saccompagner de mesures de soutien

conomique visant promouvoir et impulser le secteur.

En France, les politiques de soutien la structuration et au dveloppement

de lESS mergent dans les annes 2000. Initialement, ce sont les villes qui

commencent dsigner des lus rfrents en charge de la question, puis les

rgions ont progressivement intgr partir de 2004 des reprsentants de

lESS dans les dlgations des conseils rgionaux. La nomination dun ministre

dlgu lconomie sociale et solidaire en 2012 et le projet dune loi-cadre

prvue pour 2014 ont soulign la prise de conscience des pouvoirs publics quant

limportance de lESS. Il existe galement des chambres rgionales reprsentant lESS ainsi que des mouvements favorisant la synergie entre les acteurs a.

a. Tels que le

mouvement des

entrepreneurs sociaux

( Mouves ).

Au Maghreb ( Maroc, Algrie, Tunisie )

au maroc, le dveloppement de lconomie informelle va de pair avec lmergence de structures dESS la fin des annes 1980 et au dbut des annes

1990. En effet, lapplication du Programme dajustement structurel (PAS)

suite aux accords passs avec le Fonds montaire international et la Banque

mondiale sest traduite par un dsengagement progressif de ltat de plusieurs secteurs conomiques et sociaux, avec des consquences nfastes

sur lemploi, sur loffre de services publics et sur le pouvoir dachat de la

population. Depuis le lancement de lInitiative nationale de dveloppement

humain ( INDH ) par le roi Mohammed vi en mai 2005, les organisations

de lconomie sociale et solidaire interviennent de plus en plus afin, entre

autres, didentifier les besoins des populations, de porter des activits et des

projets gnrateurs de revenus, damliorer lefficacit de limpact des projets

sur les populations bnficiaires, de participer au financement et aux organes

de gouvernance de lINDH.

En Algrie, il faut relever la difficult dfinir le primtre et les frontires

du champ de lESS et valuer ce quelle reprsente en termes de volume

conomique et demploi. Si lmergence du secteur sexplique en partie par la

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

15

7. Voir Lamnage

ment du territoire

tunisien : 50 ans de

politiques lpreuve

de la mondialisation ,

Najem DHAHER,

EchoGo, 13, 2010.

8. Croissance et

emploi dans les pays

du Sud et de lEst de

la Mditerrane : les

gains de productivit

du travail jouentils un rle dans la

cration demplois ? ,

Macrodev n 8, (2013),

Agence franaise de

dveloppement.

transition entre une conomie dorientation socialiste jusque dans les annes

1990 et le basculement vers lconomie de march et les effets dvastateurs de

la guerre civile dans les annes 1990, son manque de visibilit est rechercher,

entre autres, dans les interactions avec les pouvoirs publics et dans lomniprsence de ltat. Lancrage de la gratuit du service public, les subventions la

consommation et lentretien de logiques rentire et redistributrice ne favorisent ni le dveloppement de lesprit entrepreneurial ni la prise dinitiative,

si bien que lmergence des pratiques de lESS se trouve contrarie par un

environnement rfractaire au changement.

En Tunisie, lconomie sest oriente depuis une vingtaine dannes vers

le dveloppement du secteur tertiaire et a vu, linstar du Maroc, lconomie

informelle et lESS se dvelopper au cours des dcennies 1980 et 1990. Le

contexte socio-conomique tunisien a favoris linsertion des organisations

de ce secteur dans une logique dentrepreneuriat social et collectif. Historiquement ancres dans le paysage, les organisations dESS existaient avant

lindpendance du pays. Sur le plan politique, elles ont t tantt reconnues

comme acteurs de dveloppement conomique et social juste aprs lindpendance, tantt cartes, contrles et considres comme un instrument

de valorisation de limage du pays lchelle internationale sous le rgime de

Zine el-Abidine Ben Ali. Aujourdhui, les structures et les dispositifs dESS

ont une offre diversifie mais ingalement rpartie sur le territoire7.

On la constat depuis son essor dans les annes 1980 au Maghreb, lESS

merge dans un contexte de pauprisation et de marginalisation croissantes

dune partie des populations. Le xixe sicle en Europe illustre galement la

multitude des initiatives (caisses de secours mutuel, coopratives de consommation, de travailleurs, etc.) visant rpondre collectivement des situations

de prcarit et dexclusion. Lune des raisons majeures des rvoltes observes

dans les Psem est relier au fait que les conomies de ces pays ne crent pas

suffisamment demplois. Lorientation rentire de ces conomies conjugue faiblesse de lentrepreneuriat et de linnovation, prdominance du secteur public

sur le secteur priv, poids du secteur informel (qui pse entre 20 et 30 % du

Pib non agricole en Algrie, au Maroc ou en gypte, selon lOCDE), et explique

en partie les faibles performances en matire de cration demplois 8.

Le constat au niveau des trois pays du Maghreb reste quune grande partie des initiatives issues du monde associatif sont des missions sociales avec

une faible orientation conomique, notamment dans les cas tunisien et algrien. A loppos, les coopratives et les mutuelles tendent promouvoir les

objectifs conomiques par rapport aux retombes sociales de leurs actions.

Les relations entre les pouvoirs publics et les acteurs de la socit civile

montrent quel point limbrication entre les deux peine faire merger un

secteur de lESS part entire. Dans les cas marocain (dans les annes 2000

et depuis 2005 en particulier) et algrien (depuis 1996), le rle croissant des

politiques publiques dans le soutien et le lancement dinitiatives sapparentant lESS est all de pair avec le dveloppement du secteur. La distribution

de subventions et de prts a toutefois favoris un modle de croissance dune

conomie sociale dpendante des mesures publiques, notamment dans le

cas algrien o se rajoutent les caractristiques propres une conomie

rentire. La volont pour les gouvernants de regagner la confiance des popu-

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

16

lations en impliquant des composantes de la socit civile conduit canaliser

et orienter les activits de lESS dans chaque pays. Linstrumentalisation

par les pouvoirs publics nuit la visibilit des activits de lESS et bride les

dynamiques dinnovation socio-conomique. Le cas de la micro-finance au

Maroc et en Algrie illustre cette complexit des liens puisquen plus de

rduire cette activit au seul micro-crdit, les pouvoirs publics concurrencent

directement les initiatives issues du champ de lESS.

Tandis que les pays de lUE convergent vers une harmonisation a minima

des dispositifs juridique et institutionnel de lESS, ceux du Maghreb ne disposent pas dun cadre lgislatif adapt et peinent reconnatre pleinement le

potentiel du secteur. En effet, la diversit des instances publiques et les liens

problmatiques avec les acteurs apparents au champ de lESS cantonnent

la majeure partie du secteur rpondre aux besoins durgence sans pouvoir

impulser une logique dinsertion dans lconomie formelle du pays.

A contrario de nombreux pays europens o lESS rpond aux exigences

dlaboration collective dun modle socio-conomique alternatif, lESS encore

en priode de gestation au Sud de la Mditerrane sinscrit dans une relation

complmentaire avec lconomie de march dans loptique de se dvelopper.

Le dplacement de lESS du rle dauxiliaire des pouvoirs publics son autonomisation devrait permettre sa meilleure insertion dans le systme productif

tant dans les secteurs agricole quindustriel-artisanal et tertiaire.

Les caractristiques de lESS au Maghreb et en Europe du Sud

Les causes qui ont prvalu lmergence du secteur de lESS en tant quenjeu

de dbat et de socit en Europe du Sud sont diffrentes de celles qui ont vu

lESS se dvelopper dans les annes quatre-vingt au Maghreb.

9. Voir Sarria Icaza

A. M. et Tiriba L.

(2006), conomie

populaire, in Laville

J.-L. et Cattani A. D.

(ds.), Dictionnaire de

lautre conomie, Paris,

Gallimard, 258-268

et Castel O. (2008)

De lconomie

informelle

lconomie populaire

solidaire : Concepts

et pratiques WP,

Universit de Rennes.

10. Oscillant entre un

et dix travailleurs.

Economie sociale et conomie populaire

En Europe les origines de lorganisation en un tiers-secteur remontent au

milieu du xixesicle, notamment en France et en Italie, avec les deux courants que sont lassociationnisme ouvrier et le catholicisme social. Lorganisation de structures sous des formes associative, cooprative ou mutualiste

a influ par la suite sur la mise en place des systmes de protection sociale

et dtat-providence dans la seconde moiti du xxesicle. Face aux questions

urbaines et la crise de ltat social, le secteur de lESS a merg afin de

rpondre aux besoins socio-conomiques non ou mal couverts par les secteurs public et priv. Toutefois, lESS en Europe sest dveloppe en rponse

lexclusion sociale dune frange de la population et aux dfaillances des

mcanismes de rgulation conomique et politique.

Dans les pays du Maghreb, les initiatives de lutte contre la pauvret

constituent le cur de lESS. Les sphres de ltat et du march ntant pas

en capacit de rpondre lensemble des besoins de la socit et de mettre

en place des mcanismes de rgulation juridique, institutionnelle et fiscale

sur lensemble des territoires, les expriences multiformes dESS ont tendance recouper, parfois, ce que les spcialiste dsignent comme relevant

de lconomie informelle, populaire ou souterraine 9. Par conomie populaire,

on entend lensemble des (petites 10) activits productives ou commerciales

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

17

qui sorganisent sous la forme de micro-entreprises familiales, dentreprises

associatives, de coopratives, de travailleurs indpendants. Lconomie informelle se dfinit quant elle par le fait que les activits gnrant des emplois

et des revenus ne sont pas dclares et intgres dans les circuits classiques

de lconomie ( secteur financier et bancaire) et politique (rattachement la

Caisse nationale du Scurit sociale et au systme de fiscalit, etc.). Enfin

lconomie dite souterraine ne rentre pas dans le cadre de lESS et renvoie des

pratiques occultes o le registre de la violence peut tre utilis par les acteurs.

LESS au Maghreb se rvle tre une raction moins une crise du lien

social et de lexclusion qu une situation de pauprisation et de marginalisation accrue de territoires selon les clivages rural/urbain, pauvre/riche et intrieur/ctier. Do lenjeu darriver dpasser la simple rponse lurgence

o saccumulent des conditions prcaires de travail dans le secteur de lESS

avec un faible niveau de structuration interne et darticulation avec lextrieur.

En se structurant et en affichant la volont de surmonter les dfis poss

lconomie dite populaire et informelle, lESS se pose comme une rponse plus

large aux besoins socitaux. Pour cela, il sagit de lui donner les moyens de

valoriser son potentiel et damliorer les conditions de vie des populations. Le

champ daction de ces activits gnratrices de revenus et demplois recoupe

une palette large, allant du traitement des dchets urbains, aux problmatiques

dducation, de travail artisanal, de sant publique. Sans se substituer au rle

dvolu aux services publics, lESS peut contribuer linsertion conomique

dune grande partie des populations du Maghreb. Sans perdre sa richesse lie

la diversit des initiatives issue de lESS, ce processus de dmocratisation

conomique permettra de r-encastrer une partie de la sphre conomique dans

un contexte social. Les formes que prennent ces actions restent diverses et

varies : le dveloppement conomique et local 11, lentrepreneuriat social, la

mise en place de systme dchange local, de mcanismes de finance solidaire

ou de budgets participatifs ou, de faon plus ancre historiquement sous des

formes mutualistes ou coopratives.

11. A titre dexemple,

voir le lancement

en 2013 de lInstitut

de la Citoyennet

(IdeC) et des

Agences dactions

communautaires en

Tunisie.

12. J.-L. GUIGOU,

Le retour des

territoires : les

atouts des circuits

courts , 14 octobre

2013, LeMonde.

Institutionnalisation et rponse lurgence

la description des initiatives dans le domaine de lESS au Maghreb soulve la faiblesse structurelle des activits qui ont du mal se prenniser dans la

dure et sinstitutionnaliser pour devenir des interlocuteurs au niveau local,

national, voire rgional. Il ressort de ce constat une image trs fragmente des

dynamiques dESS au Maghreb qui contraste avec limage que renvoient parfois les dynamiques en Europe du Sud, notamment en France, o les pouvoirs

publics et les institutions reprsentant des acteurs de lESS se retrouvent en

dissonance avec les besoins des acteurs locaux, sur le terrain. Do la ncessite

darticuler dun ct le soutien au renforcement des capacits se constituer

en sous-systmes institutionnels pour les acteurs de lESS avec de lautre ct

la prise de conscience des risques dinstrumentalisation et de chevauchement

des institutions en charge de reprsenter les structures de lESS.

Pour cette raison, la reconnaissance et le soutien lESS gagneraient

aller de pair avec une dynamique de dcentralisation politique o lchelon

rgional ( provinces et wilaya ) aurait un rle de pivot et de levier. En effet,

lESS sinscrit dans la logique annonce 12 de retour des territoires o les

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

18

circuits-courts et une conomie locale, productive et participative seront des

atouts majeurs. Sans des niveaux intermdiaires entre les acteurs locaux

et lchelon national, le renforcement de lorganisation des structures en

rseau, lappui des pouvoirs publics leur structuration et la mise en uvre

dun cadre lgal adapt ne sauraient suffire.

Les monographies ralises sur le Maghreb soulignent combien les dynamiques dESS se positionnent comme une rponse aux dsquilibres territoriaux dans ces pays. Les ingalits intra- et inter-territorales se retrouvent

en partie en ce qui concerne loffre propose par les structures dESS. Ceci

entrane une superposition de disparits tant en termes de territoire (clivages

entre les zones urbaines et rurales, riches et pauvres et celles ctires et de

lintrieur) que doffre propose (services ou productions agricole, industrielle

ou artisanale) par les structures dESS. Loffre des activits de lESS nest donc

pas labri du risque de reproduction des ingalits territoriales existantes.

La perte de matrise et de cohrence des espaces conomiques13 depuis une

trentaine dannes, notamment avec la mise en place des plans dajustement

structurel, a fragilis les structures traditionnelles dans les pays du Maghreb

sans qumergent des activits gnratrices de revenus et demplois. Ce dlitement des espaces conomiques et de cohsion spatiale et sociale laisse par

consquent une opportunit de cration despaces alternatifs dconomie

sociale et solidaire o la personne est place au centre des circuits dchanges

conomiques et o sarticulent les dimensions sociale, conomique et environnementale. Ce recentrage sur un espace territorial peut, comme lillustrent les

trois monographies, se structurer sous diverses formes telles que le commerce

quitable, les circuits-courts, les incubateurs, les systmes de finance solidaire.

LESS en Mditerrane : dfinition et composantes

Les problmatiques sous-jacentes aux dfinitions du secteur de lESS

la dfinition du secteur de lESS continue susciter des dbats dans les

pays du Sud comme du Nord depuis les annes 1980, do nos interrogations

quant ce concept dESS du point de vue des traditions des pays tudis, de

la recherche acadmique et des pratiques des acteurs et des structures.

Des formes de solidarit traditionnelle ( familiale, villageoise, de proximit,

religieuse ou communautaire ) : les biens habous, les wakf, la zakat, la touiza

13. G. CORM,

Lenouveau

gouvernement du

monde. La dcouverte,

Paris, 2011, p. 100.

au maghreb, la culture de solidarit, dentraide et de travail collectif constitue le principe de base de lESS. Sil est vrai que ces rapports de rciprocit

articuls autour des solidarits familiales (inter- et intra-gnrationnelles),

villageoise, de proximit, communautaire ou religieuse ont toujours fait partie

des traditions et des pratiques des socits maghrbines, lmergence dun

secteur sous une forme a minima structure et organise, notamment pour

sa composante associative, date de la fin des annes 1980 et des annes 1990.

19

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

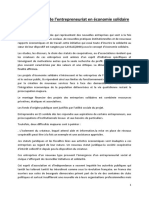

figure

1 Le rle de lconomie sociale et solidaire

Prsentation dIpemed MedESS (Tunis, mai 2013)

Ces valeurs thiques qui permettent de replacer les questions conomiques au service des populations parties prenantes gagneraient servir de

catalyseur et tre capitalises travers la structuration du secteur de lESS. En

effet, la force des structures et des acteurs de lESS rside dans leur proximit

avec les populations, leur connaissance du terrain (identification des besoins,

laboration puis valuation des projets mis en uvre) et leur mode de fonctionnement souple qui leur permet dintervenir rapidement et efficacement. En

valorisant dune part les potentialits, les ressources et les atouts des territoires

et en sappuyant dautre part sur les solidarits de proximit et de rseaux, le

renforcement des capacits des acteurs de lESS au Maghreb donnerait au secteur la possibilit dassumer son positionnement en tant que voie alternative

et complmentaire par rapport aux conomies de march et publique.

Dfinitions et structuration de lESS

les diffrentes formes de lconomie sociale et solidaire et les valeurs

quelle sous-tend nous amnent retenir plusieurs approches. En effet, lconomie sociale et solidaire se structure autour de trois approches. Lconomie

sociale se dfinit par ses statuts (associations, mutuelles, coopratives et

fondations ) et correspond lapproche juridico-institutionnelle. Lconomie

solidaire se caractrise par lobjet social que lorganisation ou lentreprise se

fixe. Cette approche normative regroupe les principes communs aux entits

de lESS et se structure principalement autour de deux points : les finalits

de lactivit productive et les modes dorganisation interne. Enfin, les enjeux

et les modes de gouvernance soulignent limportance que revt le processus

de prise de dcision (en thorie une personne, une voix ) au sein du champ

de lESS qui englobe les secteurs marchand et non marchand, sans que la

frontire entre ces deux espaces soit tanche. figure 1

La question de la dfinition de lESS sous langle thorique. En rponse aux

besoins en termes de cration demploi et de dveloppement dun nouveau

modle conomique, lESS se dfinit comme une alternative prenant en

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

20

figure

CONOMIE

NON MONTAIRE

Les trois ples

de lconomie

plurielle

Dictionnaire de

lautre conomie,

Jean-Louis Laville

et Antonio David

Cattani (dir.)

Ed. Descle

de Brouwer, 2005.

14. K. POLANYI,

LaGrande

Transformation, aux

origines politiques

et conomiques de

notre temps (1944),

Gallimard (1983).

15. Voir, entre autres,

Socioconomie et

dmocratie. Lactualit

de Karl Polanyi, sous

la direction dIsabelle

Hillenkamp et de JeanLouis Laville, ditions

Ers, Paris, 2013.

16. Voir chez Polanyi

les principes de

ladministration

domestique, de

rciprocit, de

redistribution

qui existent en

complment du

principe de lconomie

de march.

17. Lconomie sociale

de A Z, Alternatives

Economiques, (2008).

Impulsion rciprocitaire fonde sur la recherche

de sens et les dynamiques de socialisation

au sein d'espaces publics de proximit

Vente de services et

contractualisation avec

partenaires privs

CONOMIE

MARCHANDE

CONOMIE

SOLIDAIRE

tablissement de conventions

dobjectifs avec les institutions

publiques et parapubliques

Hybridation entre

conomies

CONOMIE

NON MARCHANDE

compte la ncessaire recomposition des rapports entre conomie et socit.

Dj, au sortir de la seconde guerre mondiale lconomiste Karl Polanyi

montrait tout lenjeu de penser limbrication des sphres conomique et

politique 14. En actualisant cet hritage, des chercheurs15 en socio-conomie

montrent comment lconomie sociale et solidaire peut devenir un vecteur

majeur du r-encastrement des sphres conomique et politique avec des pratiques sociales ancres dans les territoires 16. Pour ce faire, la clarification de

la dfinition de ce quoi rfre lESS relve de deux objectifs : lune interne

et lautre externe. La premire est propre au secteur de lESS, qui englobe des

initiatives et des structures htrognes sur les plans des champs dactivit

et des statuts juridiques. En Europe, le consensus entre les acteurs de lESS

dfinit le secteur selon cinq caractristiques : la libre adhsion, la lucrativit

limite, la gestion dmocratique et participative, lutilit collective ou lutilit

sociale du projet, et la mixit des financements entre ressources prives et

publiques 17.

La dfinition de lESS vis--vis de lextrieur pose la question de sa constitution en tant que secteur part entire dans lconomie. Au pralable, il

est ncessaire de noter limportance de redcouvrir et de valoriser la nature

plurielle de lconomie, qui ne peut se rduire la seule conomie marchande de type capitalistique. La cration de biens et services, de revenus et

demplois est prsente dans les trois sphres que sont lconomie de march,

lconomie publique (tat et collectivits locales) et lconomie sociale et solidaire. La reconnaissance et la diffusion de cette conomie plurielle permet

de rendre compte de lhybridation ( figure 2) entre les conomies marchande,

non-marchande, montaire et non-montaire (activit domestique, bnvolat

ainsi que toutes les formes de travail non-rmunr). Ces dynamiques ont

amen articuler les enjeux autour de lESS avec limpratif de reconsidrer

les richesses en se dtachant des indicateurs macro-conomiques tels que le

Pib. Poser ces questions et y rpondre travers des forums et des plateformes

regroupant les acteurs de lESS en Mditerrane contribuera ce que les institutions publiques et les entreprises du secteur priv reconnaissent lessor de

lESS comme une voie complmentaire, durable et structure avec laquelle

nouer des partenariats innovants.

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

21

La question de lESS sous langle des pratiques des acteurs. Sil est vrai que

lconomie sociale et solidaire reste, tant au Nord quau Sud de la Mditerrane, un concept plus ou moins accept, la raison principale tient sa

multi-dimensionnalit. Le secteur englobe la fois les initiatives et les outils

visant au rassemblement, laccompagnement et au renforcement des capacits des producteurs de petite et moyenne tailles, quel que soit le secteur

concern, que ceux assurant aux citoyens, principalement les plus dfavoriss, une protection sociale (sant, maternit, handicap, habitat, chmage,

vieillesse et dcs) et un complment de retraite.

Dans sa deuxime partie, la monographie sur lESS en Tunisie synthtise les diffrents concepts que lon regroupe parfois sous le terme conomie sociale et solidaire : les notions dentrepreneuriat social et dentreprise

sociale, de social business, de responsabilit sociale de lentreprise ou encore

dinnovation sociale renvoient chacune des pratiques distinctes en fonction de la position des acteurs dans le champ conomique. Ds lors, la difficult pour ce concept dESS consiste homogniser des pratiques parfois

divergentes, voire opposes les unes aux autres selon leur proximit avec les

champs de lconomie publique et de lconomie de march.

La composition et lanalyse chiffre de lESS au Maghreb

la prsentation descriptive des donnes disponibles ne peut tre complte

par une analyse plus pousse compte tenu du manque de donnes en la matire,

celles-ci tant limites et disparates. Esquisser une tude prcise du poids et

des impacts du secteur dans lconomie nationale exigerait au pralable un

important travail dactualisation, de collecte, de centralisation et de traitement

des donnes concernant les composantes de lESS et ce que constitueraient

les principaux inputs dun ventuel compte satellite du secteur. Sils dcidaient

dinvestir dans un tel effort, les bnfices seraient majeurs et durables pour les

pouvoirs publics et les bailleurs de fonds internationaux en vue de rendre plus

efficaces les politiques de soutien et de structuration de lESS.

18. Voir Annexe 1.

19. Les chiffres

prsents ici sont

tirs de lOffice du

dveloppement de la

coopration (ODCO,

Maroc).

20. Ce pourcentage

oscille entre 15 %

(selon lODCO) et

plus de 40 % selon T.

Abdelkhalek ( auteur

de la monographie

sur lconomie

sociale et solidaire au

Maroc pour Ipemed ).

Lconomie sociale et solidaire au Maroc en chiffres

selon le rseau esmed 18, en 2011 le Maroc comptabilisait 47 365 organisations dconomie sociale, ce qui reprsentait environ 3 % de la population

active. Dans loptique dune analyse chiffre, les autres composantes de lESS

que sont les associations et les mutuelles sont traites de faon limite, faute

de donnes. Une information plus ou moins fiable et structure est quant

elle disponible propos du tissu coopratif marocain19 : constitu de 7 800

coopratives (en 2010), le secteur souffre tout de mme dune valuation

imprcise quant au pourcentage de coopratives inactives 20. Il faut noter

limportante progression du secteur depuis la mise en place de lInitiative de

dveloppement humain (INDH) en 2005 puisque leur nombre a volu de

4 827 en 2004 7 800 en 2010. Lanalyse de celui-ci selon le secteur dactivit

rvle que la quasi-totalit (90 %) des coopratives est concentre dans trois

secteurs: lagriculture, lhabitat et lartisanat. Ces trois secteurs regroupent

74 % des adhrents.

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

22

21. En 2010, le Maroc

comptait 52 mutuelles.

22. http://www.

remess.ma/

23. En plus du

dveloppement de

la finance solidaire

dans le secteur

bancaire, ilexiste

des institutions de

microcrdits autour

dela Fdration

Nationale des

Associations de

Microcrdit du Maroc :

Al Amana Microfinance, FONDEP

Micro-crdits,

Fondation ARDI,

Fondation Al Karama

MC, Fondation

Banque Populaire

pour le Micro Crdit,

etc.

Si lon carte les coopratives dhabitation, peu impliques dans une

activit conomique proprement dite, il ressort que les coopratives agricoles

reprsentent les trois quarts du tissu coopratif du Maroc. Caractrises par

une forte concentration, les coopratives agricoles actives sont plus des deux

tiers oprer dans quatre filires : la collecte et de la commercialisation du

lait (30,32 %), llevage (26,76 %), lapiculture (15,25 %) et lapprovisionnement (8,79 %).

Depuis le lancement de lINDH, le secteur associatif marocain a t

plac au centre du dispositif afin dasseoir son efficacit. A cet gard, beaucoup dassociations marocaines interviennent pour identifier les besoins des

populations, porter des activits gnratrices de revenus, participer au financement, organiser et accompagner les bnficiaires des projets ou participer

aux organes de gouvernance de lInitiative.

En labsence de statistiques fiables sur le secteur, il nest pas possible

dvaluer de faon prcise la dimension du tissu associatif, sa structure et la

valeur relle de sa contribution lconomie nationale. La Stratgie nationale

de lconomie sociale et solidaire 2010-2020 avance que le tissu associatif marocain est anim par environ 50 000 associations. La diversification du secteur est sa caractristique principale, et ce dautant plus quil faut souligner

quune partie des activits seulement peut tre comptabilise comme appartenant lconomie sociale et solidaire : les actions caractre conomique et

social comme celles traitant de dveloppement local (22 % des associations),

dactions sociales (21 %) ou culturelles (22 %). Cependant aucune rfrence

reconnue nest aujourdhui disponible pour rattacher la partie conomie

sociale et solidaire du tissu associatif lESS proprement parler.

Si le secteur mutualiste marocain est faible 21 et peu prsent dans les rgions

aux besoins levs, ladoption en 2007 dune nouvelle lgislation concernant

lassurance maladie obligatoire (AMO et son corollaire, le RAMED) devrait

terme modifier la place et le rle des mutuelles dans la socit marocaine.

Enfin, lessor des mutuelles communautaires, et leur encouragement

relatif par les pouvoirs publics, rpondent aux besoins de pallier lcart en

termes de couverture sanitaire et suscitent un intrt croissant de nombreux

acteurs dans la mesure o ce type de mutuelle sintgre dans les organisations dconomie sociale.

En matire de coordination au niveau national des organisations de lESS

marocaines, le pays est sur la bonne voie puisquil dispose dun Rseau Marocain de lEconomie Sociale et Solidaire (REMESS)22 qui uvre promouvoir

le secteur et dvelopper des synergies entre ses membres et dun Comit

concert Maroc de lconomie sociale et solidaire (CCMESS) depuis lt 2013.

Ces organismes ont pour tche complexe de jouer le rle dintermdiaire entre

les acteurs locaux de lESS et les institutions publiques telles que le ministre

de lArtisanat et de lconomie sociale et solidaire, lINDH ou lODCO.

En effet, le Maroc fait tat dune forte prsence des pouvoirs publics et

des initiatives de soutien lESS puisquen plus des institutions destines

structurer et soutenir le secteur, le pays connat un accroissement des

fondations, des banques 23 et des formations universitaires destines rendre

effectif le potentiel du secteur.

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

23

Lconomie sociale et solidaire en Algrie

en algrie lmergence de lconomie sociale et solidaire prend place entre

des formes de solidarit traditionnelle et la fin de la solidarit institutionnalise (1962-1988) du pouvoir politique. Ainsi selon le ministre algrien de

lIntrieur et des collectivits locales, 1 027associations nationales, dont 326

peuvent potentiellement sinscrire dans le champ de lESS, et 92 627 associations locales, dont seulement 6 205 (6,7 %) peuvent sinscrire potentiellement

dans le champ de lESS. Les associations qui couvrent le territoire national

sinscrivent dans des types dactivit divers et varis tels que la solidarit, le

secours, la bienfaisance, la mutualit, la jeunesse, lenfance et adolescence, les

personnes en situation de handicap ou inadaptes, les femmes. Il faut noter

que ces structures disposent en grande partie de postes demplois permanents

et ont accs pour bon nombre aux financements publics.

Le dveloppement du secteur coopratif et mutualiste en Algrie sinscrit dans lhistoire coloniale du pays vis--vis de la France. Ainsi, des coopratives agricoles et industrielles ont t cres dans llan de lindpendance

algrienne afin de relancer lconomie du pays. Les premires entreprises

publiques sont nes du regroupement de ces coopratives 24, ont t prises

en charge par ltat25 lexemple des domaines autogrs puis, partir des

annes 1990, de nouvelles coopratives ont vu le jour suite au processus de

privatisation des entreprises publiques et locales.

Il nexiste pas dtude quantitative valuant limportance et les apports

du secteur coopratif sur les plans social et conomique et leur contribution

la rsolution des difficults socio-conomiques du pays, notamment en ce

qui concerne la crise du logement et la cration demplois. Le secteur mutualiste algrien, qui emploie environ 4000salaris, regroupe 32 mutuelles de

plus dun million dadhrents et couvre environ sept millions de bnficiaires.

Toutefois, on constate une diminution du nombre dadhrents aux mutuelles

depuis les annes 1990.

Enfin, le secteur des fondations, rattach juridiquement au statut associatif, est mergent en Algrie : le pays en compterait une douzaine, chacune

agissant dans des champs dintervention varis. Les pouvoirs publics algriens ont pris conscience du potentiel que reprsente le secteur de lESS pour

lconomie du pays et les bnfices que pourraient en tirer les populations. Si

des institutions tentent dimpulser et de soutenir les dynamiques luvre,

celles-ci gagneraient en efficacit si leur champ daction tait mieux dfini

juridiquement, en particulier leur rapport aux pouvoirs publics, au systme

de scurit sociale, au reste du secteur priv et aux partenaires internationaux

(bailleurs de fonds et autres structures dESS).

24 Tous les secteurs

taient concerns : les

btiments, les travaux

publics, lagriculture,

les services de

consommation, etc.

25. Et le syndicat de

lUnion gnrale des

travailleurs algriens

(UGTA) qui participait

la gestion de

lconomie avec lEtat.

Lconomie sociale et solidaire en Tunisie en chiffres

en tunisie, le secteur associatif reste peu actualis compte tenu du manque

de donnes sur les prsidents des associations, les coordonnes et ltat des

associations. De plus, le rpertoire nest pas actualis et comptabilise des associations inactives, voire disparues. La prise en compte de lvolution du secteur

se rvle dautant plus ncessaire depuis les vnements sociaux de janvier

2011 qui a vu le nombre des associations croitre sans commune mesure avec

les dcennies passes : de 9 561 en 2010, il est pass 14 729 en 2012, du fait

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

24

26. Le Bureau

international du travail

a dfini en 1993 le

secteur informel

comme lensemble des

activits de production et

dchange non-agricoles

qui nappartiennent pas

au secteur formel, ds

lors quelles chappent

lenregistrement

statistique et comptable

et ne sont pas assujetties

aux rglementations

sociales et fiscales, et

qui relvent du secteur

institutionnel des

mnages au sens du

Systme de Comptabilit

Nationale des NationsUnies .

27. Source : Lemploi

informel dans les pays

en dveloppement ,

Organisation de

coopration et de

dveloppement

conomiques (OCDE),

2009.

28. Voir ADAIR

P., Lconomie

informelle au

Maghreb : une

perspective

comparatiste AlgrieMaroc , contribution

la Premire universit

de printemps

des conomies

mditerranennes

et du monde arabe

Tanger, 25-27 avril

2002.

de lacquisition des liberts de groupement et dassociation, dune part, et de

la simplification des procdures de cration des associations dautre part.

Les origines du secteur mutualiste en Tunisie remontent la priode

coloniale. Ce secteur a pour objectif linstauration dun systme mutualiste

et solidaire entre les adhrents travers la couverture des risques inhrents

la personne humaine comme les maladies, la maternit, la vieillesse, les

accidents et linvalidit et ce, en faveur des adhrents et de leurs familles en

contre partie de cotisations. Cette couverture est complmentaire celles

fournies par les caisses nationales de scurit sociale et de retraite. En 2012,

la Tunisie comptabilise 48 mutuelles rparties entre les secteurs public (15),

semi-tatique ( 20 ) et priv (13).

Suite linstauration du systme coopratif dans les annes 1960, la

Tunisie a enregistr la cration de coopratives de services et de coopratives

commerciales. Toutefois, les informations sur ces coopratives, celles du

secteur textile, du secteur du logement ou encore de lartisanat sont trs rares

et disperses voire inexistantes, raison pour laquelle il nest pas possible de

dlimiter la taille ou dtudier les caractristiques de ce secteur.

Quant aux fondations, le centre Ifeda en comptabilise trois, savoir :

la fondation Atlas pour lauto-dveloppement et de la solidarit, la fondation

El Kef pour le dveloppement rgional et la Fondation tunisienne pour le

dveloppement communautaire.

En plus des trois statuts juridiques (voire quatre, avec celui des fondations) que sont les associations, les mutuelles et les coopratives qui dlimitent

en partie le champ de lconomie sociale et solidaire, on peut y intgrer certaines organisations informelles (cf. quatrime partie de la monographie sur

lESS au Maroc). Le secteur et lemploi informels au Maghreb ont progress

simultanment lessor de lESS depuis la fin des annes 1980 la suite de la

mise en place des programmes dajustement structurel du Fonds montaire

international qui ont modifi les structures des conomies de ces pays en

profondeur. Lconomie informelle regroupe dun ct le secteur informel 26 et

de lautre lemploi informel, cest--dire les emplois non protgs qui existent

dans le secteur informel et lensemble des emplois non dclars des entreprises du secteur formel. Lessor de linformalit dans le march du travail

des pays du Maghreb a atteint des niveaux importants comme latteste sur la

priode 2000-2007 la part de lemploi informel dans le total de lemploi non

agricole : 47,3 % pour la rgion, 41,3 % en Algrie, 67,1 % au Maroc et 35 % en

Tunisie 27. Dune manire gnrale, linformel est prsent dans tous les pays en

voie de dveloppement et il se caractrise par des emplois au sein de la sphre

familiale ou de proximit dans lartisanat, le travail indpendant ou domicile,

avec peu ou pas de qualification, des salaires irrguliers et une absence de

protection sociale et de lgislation du travail 28.

Lexpertise et lexprience des organisations de lESS et des pouvoirs

publics ( tat, institutions publiques et collectivits locales) en Europe aussi

bien dans les modalits de collecte et traitement des donnes que dans les

projets et les politiques publiques visant lutter contre les formes de pauvret

et dexclusion nous portent croire quune coopration et des changes de

bonnes pratiques dans ce domaine impliqueraient des partenariats fructueux

entre les acteurs.

25

lconomie sociale etsolidaire aumaghreb

Le dveloppement de lESS au Maghreb :

dispositifs, contraintes et leviers

Cadres juridique et institutionnel de lESS au Maghreb

en matire de reconnaissance de lESS, des dcisions politiques peuvent

tre prises travers des dispositifs juridiques ou institutionnels promouvant