Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

L Unite de L Algerie Bourdieu Juillet 62

L Unite de L Algerie Bourdieu Juillet 62

Transféré par

louismehmesDroits d'auteur :

Formats disponibles

Vous aimerez peut-être aussi

- Evaluations So English 5eDocument31 pagesEvaluations So English 5eYulia Lapkasse50% (2)

- Baudelaire Et La Censure Sous Le Second EmpireDocument18 pagesBaudelaire Et La Censure Sous Le Second Empirebeebac2009Pas encore d'évaluation

- Règles Scansion Latin PDFDocument1 pageRègles Scansion Latin PDFBernardo JeanPas encore d'évaluation

- Bellum Civile Juxta - TextDocument111 pagesBellum Civile Juxta - TextMarihHolasPas encore d'évaluation

- Le Destin Des ImmigrésDocument402 pagesLe Destin Des Immigréssephirot2010100% (5)

- Textes Revolution IndustrielleDocument3 pagesTextes Revolution IndustrielleJean-Philippe Solanet-Moulin100% (8)

- Sur La Trad de K, Lortholary, LDocument5 pagesSur La Trad de K, Lortholary, LaassaaPas encore d'évaluation

- Pronoms Relatifs Exprression de But Expression de L'obligationDocument4 pagesPronoms Relatifs Exprression de But Expression de L'obligationRute CostaPas encore d'évaluation

- CH - Seignobos - Histoire de La Civilisation ContemporaineDocument452 pagesCH - Seignobos - Histoire de La Civilisation Contemporainebelgam2Pas encore d'évaluation

- Médias Et Censure - Figures de L'orthodoxie Par Pascal Durand-Alain AccardoDocument43 pagesMédias Et Censure - Figures de L'orthodoxie Par Pascal Durand-Alain AccardoYannis Boudina Graïne100% (1)

- Latin, Grec Et SociolinguistiqueDocument6 pagesLatin, Grec Et SociolinguistiquearthrakiaPas encore d'évaluation

- Scansion LatinDocument1 pageScansion LatinBernardo JeanPas encore d'évaluation

- Nyrop 2 1903 MorphologieDocument476 pagesNyrop 2 1903 Morphologiemarkus900Pas encore d'évaluation

- Lexique HieroglyphiqueDocument472 pagesLexique Hieroglyphiquenoaga ouedraogoPas encore d'évaluation

- Vocabulaire Latin en SecondeDocument3 pagesVocabulaire Latin en SecondePortail philosophiquePas encore d'évaluation

- Montesquieu - L'esclavage Des NègresDocument2 pagesMontesquieu - L'esclavage Des NègresLorenzo GentiliPas encore d'évaluation

- Pierre Bourdieu Lecon Sur La Lecon ManonDocument4 pagesPierre Bourdieu Lecon Sur La Lecon ManonMarcelo Astorga Veloso0% (1)

- Ciceron Cato Major SenectuteDocument86 pagesCiceron Cato Major SenectuteDionisie Constantin PirvuloiuPas encore d'évaluation

- Paul Valéry Et Les Œuvres en Prose Tesis Doctoral PDFDocument291 pagesPaul Valéry Et Les Œuvres en Prose Tesis Doctoral PDFIgnacio PereyraPas encore d'évaluation

- Villemain. Tableau de L'éloquence Chrétienne Au IVe Siècle. 1854.Document552 pagesVillemain. Tableau de L'éloquence Chrétienne Au IVe Siècle. 1854.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation

- Où Est La Littérature Mondiale?Document159 pagesOù Est La Littérature Mondiale?Dr-Hicham BédeirPas encore d'évaluation

- Cours D'anglais Preterit Et Present PerfectDocument9 pagesCours D'anglais Preterit Et Present PerfectElvira HarrisPas encore d'évaluation

- Aide-Mmoire de Grammaire Latine PDFDocument18 pagesAide-Mmoire de Grammaire Latine PDFjoelelodie100% (2)

- La Traduction PédagogiqueDocument20 pagesLa Traduction PédagogiqueCarlos Sánchez ZaballaPas encore d'évaluation

- Biographie de MontesquieuDocument1 pageBiographie de MontesquieucadoroPas encore d'évaluation

- Ludmila Wurtz La Poésie LyriqueDocument237 pagesLudmila Wurtz La Poésie LyriqueLongin Ateba100% (1)

- BaroqueDocument2 pagesBaroqueMoinePas encore d'évaluation

- TD N°3. Histoire Et RéalitéDocument2 pagesTD N°3. Histoire Et Réalité31071978Pas encore d'évaluation

- COURS INTRODUCTOIRE - Quest-Ce Que La Littérature, Explication de Texte, 17e SiècleDocument26 pagesCOURS INTRODUCTOIRE - Quest-Ce Que La Littérature, Explication de Texte, 17e SiècleMilicaPas encore d'évaluation

- Guide de Letudiant 2012Document124 pagesGuide de Letudiant 2012cheritier7265Pas encore d'évaluation

- Georg Lukacs Mon Chemin Vers MarxDocument27 pagesGeorg Lukacs Mon Chemin Vers MarxJean-Pierre Morbois100% (1)

- Les Profs Au Feu Et Lécole Au Milieu by Frank Andriat (Andriat, Frank)Document116 pagesLes Profs Au Feu Et Lécole Au Milieu by Frank Andriat (Andriat, Frank)tracy hansPas encore d'évaluation

- Cours Complet Et Gradué de (... ) Vérien Léandre Bpt6k65093482Document391 pagesCours Complet Et Gradué de (... ) Vérien Léandre Bpt6k65093482Georginia RosiePas encore d'évaluation

- Esthétique Propre. La Mise en Administration Des Graffitis À Paris de 1977 À 2017Document661 pagesEsthétique Propre. La Mise en Administration Des Graffitis À Paris de 1977 À 2017Paris Tonkar magazinePas encore d'évaluation

- Cours Histoire Des SciencesDocument42 pagesCours Histoire Des Sciencesaissa benazizPas encore d'évaluation

- Aliment at Ion Grece AntiqueDocument15 pagesAliment at Ion Grece AntiqueAlejandro IzcuePas encore d'évaluation

- Notions MéthodologieDocument23 pagesNotions MéthodologieVenus MissiePas encore d'évaluation

- Jean-Claude Passeron - Le Raisonnement Sociologique - Un Espace Non Poppérien de l'Argumentation-Albin Michel (2006)Document674 pagesJean-Claude Passeron - Le Raisonnement Sociologique - Un Espace Non Poppérien de l'Argumentation-Albin Michel (2006)Weslei Estradiote RodriguesPas encore d'évaluation

- Grammaire01lariuoft BW PDFDocument120 pagesGrammaire01lariuoft BW PDFbelferroumPas encore d'évaluation

- NRP Science Et LitteratureDocument74 pagesNRP Science Et LitteratureSa LoudPas encore d'évaluation

- Apologie de Socrate Xénophon (... ) Xénophon (0430 - 0355 bpt6k6221715dDocument58 pagesApologie de Socrate Xénophon (... ) Xénophon (0430 - 0355 bpt6k6221715dCz100% (2)

- Cours FrancaisDocument14 pagesCours FrancaisFuRiLaX 4EverPas encore d'évaluation

- Fiche Prep Révolution IndustrielleDocument5 pagesFiche Prep Révolution IndustrielleJean-Philippe Solanet-Moulin100% (3)

- La Volupté Des Mots Dans La Clélie de Mme. Scudéry. TesisDocument456 pagesLa Volupté Des Mots Dans La Clélie de Mme. Scudéry. TesisHadaixPas encore d'évaluation

- BOURDIEU L'auteur, Le Livre Et Le Lecteur Dans Les Travaux de Pierre Bourdieu - Bulletin Des Bibliothèques de FranceDocument6 pagesBOURDIEU L'auteur, Le Livre Et Le Lecteur Dans Les Travaux de Pierre Bourdieu - Bulletin Des Bibliothèques de FranceGuisepp BancoPas encore d'évaluation

- Initiation A La Philosophie CartesienneDocument76 pagesInitiation A La Philosophie Cartesiennemounir57Pas encore d'évaluation

- 9782705917685Document31 pages9782705917685lydia moussouniPas encore d'évaluation

- La Transmission Du Savoir Dans Les Fabliaux Français Au Moyen ÂgeDocument8 pagesLa Transmission Du Savoir Dans Les Fabliaux Français Au Moyen Âgecristian_clementePas encore d'évaluation

- C8-9 Le SubjonctifDocument26 pagesC8-9 Le SubjonctifMiruna AlexaPas encore d'évaluation

- Piero Camporesi - Les Belles ContréesDocument203 pagesPiero Camporesi - Les Belles ContréesDarcio RundvaltPas encore d'évaluation

- Bourdieu Le Marché Des Biens SymboliquesDocument40 pagesBourdieu Le Marché Des Biens SymboliquesfuckskyrockPas encore d'évaluation

- Élision en FrançaisDocument12 pagesÉlision en Françaisdean2010Pas encore d'évaluation

- Biblio Syntaxe Latine PDFDocument22 pagesBiblio Syntaxe Latine PDFmoumen100% (1)

- Lettres de Saussure À MeilletDocument39 pagesLettres de Saussure À MeilletLuiz BarbosaPas encore d'évaluation

- 1957 07 02 Lacheroy ConferenceDocument12 pages1957 07 02 Lacheroy Conferencesl.aswad8331Pas encore d'évaluation

- Situations Linguistiques Francophonie PDFDocument324 pagesSituations Linguistiques Francophonie PDFWagaJabalPas encore d'évaluation

- Histoire Morale Des Femmes (8e (... ) Legouvé Ernest Bpt6k55161547Document464 pagesHistoire Morale Des Femmes (8e (... ) Legouvé Ernest Bpt6k55161547annaPas encore d'évaluation

- Comment Savoir Si Un Mot Est Masculin Ou FemininDocument4 pagesComment Savoir Si Un Mot Est Masculin Ou FemininBilal AliounePas encore d'évaluation

- LAPHRASEEXCLAMATIVDocument19 pagesLAPHRASEEXCLAMATIVRandall GreenPas encore d'évaluation

- Evans-Pritchard Antropologie SocialeDocument98 pagesEvans-Pritchard Antropologie SocialeRoxyNicPas encore d'évaluation

- Awal, N° 27-28 (2003) L'autre Bourdieu. Celui Qui Ne Disait Pas Ce Qu'il Avait Envie de CacherDocument291 pagesAwal, N° 27-28 (2003) L'autre Bourdieu. Celui Qui Ne Disait Pas Ce Qu'il Avait Envie de CacherSandy Claws100% (1)

- Les Doxosophes Pierre BourdieuDocument12 pagesLes Doxosophes Pierre BourdieuSandy Claws100% (5)

- Entretien Avec Pierre Bourdieu (Yann Hernot) : Littérature Et Para-Littérature, Légitimation Et Transferts de Légitimation Dans Le Champ Littéraire: L'exemple de La Science-FictionDocument9 pagesEntretien Avec Pierre Bourdieu (Yann Hernot) : Littérature Et Para-Littérature, Légitimation Et Transferts de Légitimation Dans Le Champ Littéraire: L'exemple de La Science-FictionSandy Claws100% (1)

- L'autre Bourdieu. Celui Qui Ne Disait Pas Ce Qu'il Avait Envie de CacherDocument19 pagesL'autre Bourdieu. Celui Qui Ne Disait Pas Ce Qu'il Avait Envie de CacherSandy ClawsPas encore d'évaluation

- Bourdieu Condition de Classe Et Position de ClasseDocument23 pagesBourdieu Condition de Classe Et Position de ClasseSandy ClawsPas encore d'évaluation

- Entre Amis Pierre Bourdieu PDFDocument6 pagesEntre Amis Pierre Bourdieu PDFFlorea IoncioaiaPas encore d'évaluation

- Les Historiens Et La Sociologie de Pierre Bourdieu (SHMC 1999)Document118 pagesLes Historiens Et La Sociologie de Pierre Bourdieu (SHMC 1999)Sandy Claws100% (1)

- Pierre Bourdieu Vers Une Économie Du Bonheur (Partie de L'introduction Du Livre de Lescourret)Document22 pagesPierre Bourdieu Vers Une Économie Du Bonheur (Partie de L'introduction Du Livre de Lescourret)Sandy Claws100% (1)

- Le Critique Ou Le Point de Vue de L'auteur (Pierre Bourdieu)Document5 pagesLe Critique Ou Le Point de Vue de L'auteur (Pierre Bourdieu)Sandy Claws100% (1)

- Préface de Bourdieu (1999) Au Livre D'emmanuel Amougou (2002)Document2 pagesPréface de Bourdieu (1999) Au Livre D'emmanuel Amougou (2002)Sandy Claws100% (1)

- 'Comprendre' de Pierre Bourdieu in 'Mot À Mot' de Daniel BurenDocument9 pages'Comprendre' de Pierre Bourdieu in 'Mot À Mot' de Daniel BurenSandy ClawsPas encore d'évaluation

- Pierre Bourdieu: Le Choc Des Civilisations (1959)Document8 pagesPierre Bourdieu: Le Choc Des Civilisations (1959)Sandy Claws100% (3)

- Claude Abe Espace PublicDocument28 pagesClaude Abe Espace PublicMichel Mathieu TOLNOPas encore d'évaluation

- Livre PAPA OGO SECKDocument205 pagesLivre PAPA OGO SECKAlex AtioukpePas encore d'évaluation

- Les Amerindiens Despeuples Pour La Guyane de DemainDocument77 pagesLes Amerindiens Despeuples Pour La Guyane de DemainVicoPas encore d'évaluation

- Txt2 - Lafontant - Langue, Culture Et TerritoireDocument22 pagesTxt2 - Lafontant - Langue, Culture Et Territoireawa seckPas encore d'évaluation

- Tchangam Et Tchankam, Les Antécédents Sociodémographiques de L'intention Entrepreneuriale Des Étudiants - Le Rôle Médiateur de L'auto-EfficaDocument21 pagesTchangam Et Tchankam, Les Antécédents Sociodémographiques de L'intention Entrepreneuriale Des Étudiants - Le Rôle Médiateur de L'auto-EfficaGONNE JeromePas encore d'évaluation

- Numarul 1 Complet2Document254 pagesNumarul 1 Complet2elenalucaPas encore d'évaluation

- Droits Des EnfantsDocument5 pagesDroits Des EnfantsSeck NdiayePas encore d'évaluation

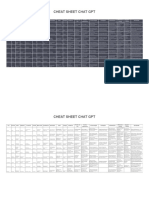

- Chatgpt Cheat Sheet 1684857847Document2 pagesChatgpt Cheat Sheet 1684857847Shiri TSAL SELAPas encore d'évaluation

- Systeme ScolaireDocument20 pagesSysteme ScolaireMercier Palmer MarcPas encore d'évaluation

- Du Cameroun La Bolivie: Retours Sur Un ItinéraireDocument323 pagesDu Cameroun La Bolivie: Retours Sur Un ItinéraireStone MüllerPas encore d'évaluation

- Tribu Et EthnieDocument6 pagesTribu Et EthnieLohayne LimaPas encore d'évaluation

- La Prostitution À Mahajanga Et Nosy-Be 2Document245 pagesLa Prostitution À Mahajanga Et Nosy-Be 2Rian'aina Razafimandimby RabarihoelaPas encore d'évaluation

- Inégalités Et DiscriminationsDocument267 pagesInégalités Et DiscriminationsnouvelobsPas encore d'évaluation

- Blanchet RahalLivrePlurilinguismeEnseignementAlgrieDocument189 pagesBlanchet RahalLivrePlurilinguismeEnseignementAlgrieYousri MokaddemPas encore d'évaluation

- Programme Licence AnthropologieDocument16 pagesProgramme Licence AnthropologieMoustapha SarrPas encore d'évaluation

- THESEDocument222 pagesTHESEGloire KokoloPas encore d'évaluation

- Les Concepts de Base en AnthropologieDocument4 pagesLes Concepts de Base en AnthropologieMoustapha Sarr100% (1)

- Georges Balandier - La Situation Coloniale-Approche Théorique (1951)Document40 pagesGeorges Balandier - La Situation Coloniale-Approche Théorique (1951)odradeck76100% (1)

- CASIMIR, Jean - Haiti e Sa CréolitéDocument8 pagesCASIMIR, Jean - Haiti e Sa CréolitéRodrigo CBPas encore d'évaluation

- Cea 198 0419Document35 pagesCea 198 0419Diego MarquesPas encore d'évaluation

- Nationalisme Azerbaïdjanais en IranDocument631 pagesNationalisme Azerbaïdjanais en IranmatrixleblancPas encore d'évaluation

- Appel À Contribution - Federalisme CommunautaireDocument5 pagesAppel À Contribution - Federalisme CommunautaireRostand TeguePas encore d'évaluation

- Ethnies Du Gabon PDFDocument8 pagesEthnies Du Gabon PDFpapi moussPas encore d'évaluation

- AMSELLE Jean-Loup. L'ethnicité Comme Volonté Et Comme Représentation - A Propos Des Peul Du WasolonDocument26 pagesAMSELLE Jean-Loup. L'ethnicité Comme Volonté Et Comme Représentation - A Propos Des Peul Du WasolonVladimirMontanaPas encore d'évaluation

- Diversité Culturelle El MinoriesDocument24 pagesDiversité Culturelle El Minorieserika.historia4448Pas encore d'évaluation

- Nouvelles Stratégies de Réconciliation: Les Alliances Interethniques en Afrique de L'ouestDocument18 pagesNouvelles Stratégies de Réconciliation: Les Alliances Interethniques en Afrique de L'ouestKolo Arnaud SoroPas encore d'évaluation

- Vision Du Monde Du FN - Apres JM Le PenDocument16 pagesVision Du Monde Du FN - Apres JM Le PenGabitsa NeacsuPas encore d'évaluation

- Tribu Et Etat en AfriqueDocument70 pagesTribu Et Etat en AfriqueAyman SouhaibPas encore d'évaluation

- Identité CulturelleDocument10 pagesIdentité CulturelleKava AbelPas encore d'évaluation

L Unite de L Algerie Bourdieu Juillet 62

L Unite de L Algerie Bourdieu Juillet 62

Transféré par

louismehmesTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

L Unite de L Algerie Bourdieu Juillet 62

L Unite de L Algerie Bourdieu Juillet 62

Transféré par

louismehmesDroits d'auteur :

Formats disponibles

L'unit

de l'Algrie

Le grand sociologue Pierre Bourdieu

(1930-2002) consacra une partie

de sa rflexion l'Algrie. C'est l, entre

1958 et 1964, quand la guerre faisait rage,

qu'il dcida de dlaisser la philosophie

et de se consacrer la sociologie.

Dans cet article la clart lumineuse,

il montre que la diversit culturelle (dont

voulut jouer le colonisateur pour opposer

villes et campagnes, Arabes et Berbres)

n'empche nullement l'unit politique

de l'Algrie (article paru en juillet 1962).

Par Pierre Bourdieu

L,

plup"t d" dOb," ,u 'ujet d, l'unit d, [, ,"cit ,lgri'M'

osent sur une confusion, parfois dlibre, entre des problmes d'ordre

erent. C'est cette confusion qu'il faut dissiper. On peut examiner si

Igrie constitue une unit culturelle; si le fait de dlimiter, en fonction

jivers critres, des aires plus restreintes, revient nier cette unit. Mais,

;t tout autre chose que de se demander si l'Algrie constitue une unit

itique, question qui elle-mme se ddouble: la socit algrienne est, anime par une conscience nationale, fondement d'une unit politique

itable? La socit globale, forme des Algriens et des Europens

Jgrie, forme-t-elle une socit intgre?

En Algrie, les particularismes sont patents; mais on a souvent

erv que les aires culturelles varient selon le critre que l'on emploie

Lrles dfinir. Il en est ainsi des lignes de clivage que l'on peut tracer en

:rie selon des critres aussi diffrents que le climat, le relief, le mode

vie, l'conomie, l'habitat, les techniques, le mode d'alimentation, la

* Sociologue, professeur au Collge de France, auteur, entre autres,

de La Domination masculine, Seuil, Paris, 1998.

74

langue, les styles artistiques, etc. Reportes sur une carte, toutes ces lignes

feraient un cheveau inextricable. Aussi faut-il se garder d'accorder l'un

ou l'autre des critres. quelle qu'en puisse tre l'importance, un privilge

absolu. Par exemple, la distinction entre i\rabes et Berbres, sorte de strotype qui tait fort rpandu. il y a quelques annes encore, en Algrie,

repose sur la confusion entre la langue et l'ethnie, et l'on pourrait dire, en

dformant un mot clbre, qu'il n'existe pas plus, en Algrie, de race

arabe ou berbre qu'il n'existe de dictionnaire dolichocphale. En effet, la

linguistique ne saurait fournir un critre ethnique et, moins encore, dans

un pays qui a t le lieu, au cours des sicles. de brassages de population

extraordinaires.

Cependant, la linguistique peut servir de critre pour la dtermination

d'aires culturelles, la diffrence linguistique tant le signe le plus patent de

la diffrence culturelle. Il est assur, en effet, que pal10ut o la langue berbre a subsist, se sont maintenus des structures sociales, un systme juridique et surtout un style de vie originaux et parents. A l'intrieur de ces

units dsignes par le critre linguistique. l'ethnologue soucieux de suivre

les articulations naturelles de la ralit peut encore isoler, grce de nouveaux critres, des groupes plus restreints tes que, pour les Berbrophones,

les Kabyles, les Chaoua et les Mozabites.

MANIRE DE VOIR

C'est ici que se situe la racine de tous les malentendus. La distinction

entre Berbres et Arabes a pu servir de base une action dont l'intention tait

de diviser pour rgner, et a longtemps constitu l'argument favori de ceux

qui, niant l'unit culturelle de l'Algrie, lui dniaient de ce fait toute vocation

l'unit nationale. La sociologie coloniale a t grande pourvoyeuse

d'idologies tendant justifier la politique coloniale. Mais elle commettait

une double imposture, en ignorant d'une part l'unit culturelle profonde qui

lie les subdivisions culturelles tablies par l'ethnologie, et d'autre part en

concluant de la diversit culturelle l'absence d'unit politique.

Que l'Algrie, en dpit des variations locales, forme une vritable unit

de civilisation, cela n'est pas douteux. Tous les Algriens parlent, pourraiton dire, la mme langue culturelle, c'est--dire qu'ils associent spontanment le mme comportement la mme intention et dclent la mme

intention sous le mme comportement. Autrement dit, tout Algrien comprend de faon immdiate (et non de faon mdiate comme peut le faire

l'ethnologue qui reconstruit le systme culturel) le comportement de tout

autre Algrien, qu'il s'agisse d'une action technique ou d'un acte rituel.

C'est ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, que le systme magico-rituel

reste identique, dans ses thmes fondamentaux, d'un bout l'autre de

l'Algrie et mme du Maghreb. Les variations locales ne sont que des

MANIRE

DE VOIR

variantes sur un thme unique. On pourrait en dire autant des structures

sociales ou du systme des changes matrimoniaux par exemple.

Par son fonds culturel originel, l'Algrie ne peut tre dissocie de

l'ensemble du Maghreb, et peut-tre de l'aire mditerranenne. C'est ainsi

que la masculinit du systme social, le rle de la femme dans la socit, la

dualit tranche entre la place publique, lieu de la vie politique, domaine

rserv aux hommes, et la maison, espace clos, asile des femmes, l'importance des valeurs d'honneur, et tant d'autres traits, se retrouvent, plus ou

moins accentus, sur tout le pourtour de la Mditerrane. Sans doute l'islam

a pu donner une coloration unique cet hritage, mais en fait l'originalit

profonde de l'Algrie d'aujourd'hui, par rapport au reste du Maghreb au

moins, tient essentiellement aux formes particulires (c'est--dire particulirement brutales) qu'y ont revtus le choc des civilisations et la colonisation.

Rien ne serait plus abusif en tout cas que de conclure de la diversit

culturelle la diversit politique, l'unit culturelle pouvant exister en l'absence d'unit politique, et inversement. Sans doute, en Algrie, l'unit politique plonge ses racines dans l'unit culturelle, mais elle est d'un autre

ordre

parce

se dveloppe

autre contexte

et dtient est

de en

ce

fait une

autrequ'elle

signification

et une dans

autre un

fonction.

I;unit politique

75

L'unit de l'Algrie

effet fonde, essentiellement, sur une commune opposition. La situation

coloniale, en suscitant des conduites collectives de refus, a agi dans le

sens de l'effacement des particularismes. La ngation globale dont ils

taient l'objet a conduit les Algriens s'affirmer non comme les hritiers de civilisations particulires, mais comme les membres d'une

nation. La conscience nationale, bien qu'elle trouve occasion de se renforcer dans le sentiment de l'unit culturelle ou religieuse, est lie avant

tout la prise de conscience de la situation coloniale.

La socit coloniale tend prendre la forme d'un systme de castes.

Elle est compose en effet de deux communauts juxtaposes et spares,

qui coexistent sans communiquer vraiment, et qui sont places dans un

rapport de dominante domine. Aussi la conscience de caste primet-elle la conscience de classe (et a fortiori ce que l'on peut appeler la

conscience de l'ethnie). La conscience de classe demeure en effet virtuelle et voile, l'opposition entre les castes tant capable (en raison de

l'importance qu'elle revt dans l'exprience quotidienne) d'obnubiler,

pour la conscience populaire, l'opposition entre les classes qui divisent la

caste domine ou les solidarits de classe qui pourraient unir certains

membres de la caste dominante certains membres de la caste domine.

L~Algrie

Une enqute sociologique dirige par Pierr

Bourdieu, Travail et travailleurs en AIgri~

rvle la situation de dtresse des sous-proltG

vritables dshrits et victimes les plus nota

du colonialisme. Enlise dans la misre,

cette masse de travailleurs manuels pose

un norme problme au jeune Etat algrie

indpendant (article paru en juin 19641.

Par Robert Gauthier

La guerre d'Algrie a achev ce que la situation coloniale avait commenc. Cela, essentiellement, parce qu'elle a dvoil les fondements

mmes de l'ordre colonial et parce que le sentiment de l'unit n'a fait

que se renforcer dans la lutte et les preuves communes. La guerre, du

fait de ses fins et de sa forme, ne pouvait en effet qu'accrotre la rvolte

contre l'ordre colonial en mme temps que le sentiment intense de la

solidarit entre tous les membres de la socit domine.

h"g' d,

v,",1re uno

moi"" Djiha,'y ~ci

rserver un clou, o, chaque jour, il venait pendr:

charogneset autres objets nausabonds.Les acheteu:

tardaient pas abandonner les lieux. Le coloniali

nous dit M. Pierre Bourdieu, a, lui aussi, laiss en .~

rie un clou o sont restes accroches les contradi~

et ambiguts suscites par l'intrusion du systme.

taliste dans une socit traditionnelle (1).

Publi au terme d'une enqute mene pendant

sieurs mois, entre 1960 et 1962, dans un pays en 7

mutation, Travail et travailleurs en Algrie met er: l

le choc entre la civilisation autochtone et la civi:i;;

europenne (2).

R

':t

no

socit

10 gu"",ut

colonialeport

et que

oucette

p'"'xY'ffi'

tension10ait",,,ion

pris, par

quiladivi"

force et

10

la logique des choses, la forme d'un conflit latent ou patent entre les

communauts, tout cela ne risque-t-il pas de compromettre l'avnement

d'une unit nouvelle, laquelle tous ceux qui souhaitent continuer vivre

en Algrie puissent participer pleinement? La destruction radicale du

systme colonial contre laquelle il s'est dvelopp suffira-t-elle dterminer un largissement du sentiment national des masses algriennes?

La conscience que le systme colonial ne saurait tre que dtruit ou

maintenu en totalit est tout aussi aigu chez les membres de l'une ou de

l'autre communaut. Aussi nombre d'Europens, parce qu'ils lient leur

existence l'existence du systme colonial, ne conoivent pas d'autre

ordre possible que l'ordre actuel ou bien leur propre disparition. Si l'ide

d'une nation algrienne n'est pas pensable pour la plupart d'entre eux,

c'est qu'ils la vivent comme leur propre ngation, comme leur propre

anantissement. Mais est-il absurde de penser que, prcisment parce

qu'ils conoivent ainsi leur propre avenir, la simple exprience de la persistance du train ordinaire de la vie quotidienne au sein d'un ordre

jusque-l impensable et inimaginable pourra apparatre beaucoup

comme un miracle et susciter des conversions miraculeuses? Si cette

hypothse peut paratre fantastique, l'espoir raisonn d'une vritable

unification ne peut-il trouver fondement dans le fait que les deux communauts prsentent des parents ou des affinits culturelles indniables, rsultats d'emprunts le plus souvent inconscients et involontaires qui ont cr, par-del les oppositions les plus brutales lies

l'existence du systme colonial, une complicit d'autant plus forte et

plus profonde peut-tre qu'elle reste communment inavoue et pour

certains inavouable?

Dans les pays occidentaux, le capitalisme s'est,

lopp suivant sa propre loi : en mme temps c;',

constituait le systme social, une conscience :

mique adquate se formait dans chaque indivici1.:'

les pays coloniss, au contraire, des interventions ~

gres - expropriations foncires, importatic::

modles conomiques contraignants, etc. - ont e:1l;

la socit d'voluer selon sa lei

interne. La coexistence de mer::;

et de raisonnements inconcib.:Les sous-proltaires

provoqu

des incohrences d2.r:

sansL'oix attendent

esprits, les conduites et les sr:-..:

une mutation dcisive

sociales. Les regroupeme::.ts

transferts

de population aux,,''':

de l'ordre conomique.

donn lieu la guerre ont, en .-\:j

acclr le processus, et le P"-:

demeure marqu. La cohsion familiale, les re:3

entre parents et enfants, l'autorit paternelle. c:

affectes. Les anciennes valeurs d'honneur et de s:

rit ont d tenir compte des exigences du calcul e'

fois leur cder. Ces traumatismes ont spci2.:~

atteint les sous-proltaires.

Alors que dans les pays industrialiss les tra'2.~

manuels constituent la masse du proltariat, cens:

comme la classe sociale la plus dfavorise, il r:'

pas de mme en Algrie. Les manuels du s;

moderne sont, sous maints rapports, des privilgis.

peu qu'ils soient assurs d'un emploi fixe. Les yer:'

dshrits et les victimes les plus notables du cc':

lisme sont les sous-proltaires. Manuvres et: c

Pierre Bourdieu

76

)IAc'\lRE

DE VOIR

Vous aimerez peut-être aussi

- Evaluations So English 5eDocument31 pagesEvaluations So English 5eYulia Lapkasse50% (2)

- Baudelaire Et La Censure Sous Le Second EmpireDocument18 pagesBaudelaire Et La Censure Sous Le Second Empirebeebac2009Pas encore d'évaluation

- Règles Scansion Latin PDFDocument1 pageRègles Scansion Latin PDFBernardo JeanPas encore d'évaluation

- Bellum Civile Juxta - TextDocument111 pagesBellum Civile Juxta - TextMarihHolasPas encore d'évaluation

- Le Destin Des ImmigrésDocument402 pagesLe Destin Des Immigréssephirot2010100% (5)

- Textes Revolution IndustrielleDocument3 pagesTextes Revolution IndustrielleJean-Philippe Solanet-Moulin100% (8)

- Sur La Trad de K, Lortholary, LDocument5 pagesSur La Trad de K, Lortholary, LaassaaPas encore d'évaluation

- Pronoms Relatifs Exprression de But Expression de L'obligationDocument4 pagesPronoms Relatifs Exprression de But Expression de L'obligationRute CostaPas encore d'évaluation

- CH - Seignobos - Histoire de La Civilisation ContemporaineDocument452 pagesCH - Seignobos - Histoire de La Civilisation Contemporainebelgam2Pas encore d'évaluation

- Médias Et Censure - Figures de L'orthodoxie Par Pascal Durand-Alain AccardoDocument43 pagesMédias Et Censure - Figures de L'orthodoxie Par Pascal Durand-Alain AccardoYannis Boudina Graïne100% (1)

- Latin, Grec Et SociolinguistiqueDocument6 pagesLatin, Grec Et SociolinguistiquearthrakiaPas encore d'évaluation

- Scansion LatinDocument1 pageScansion LatinBernardo JeanPas encore d'évaluation

- Nyrop 2 1903 MorphologieDocument476 pagesNyrop 2 1903 Morphologiemarkus900Pas encore d'évaluation

- Lexique HieroglyphiqueDocument472 pagesLexique Hieroglyphiquenoaga ouedraogoPas encore d'évaluation

- Vocabulaire Latin en SecondeDocument3 pagesVocabulaire Latin en SecondePortail philosophiquePas encore d'évaluation

- Montesquieu - L'esclavage Des NègresDocument2 pagesMontesquieu - L'esclavage Des NègresLorenzo GentiliPas encore d'évaluation

- Pierre Bourdieu Lecon Sur La Lecon ManonDocument4 pagesPierre Bourdieu Lecon Sur La Lecon ManonMarcelo Astorga Veloso0% (1)

- Ciceron Cato Major SenectuteDocument86 pagesCiceron Cato Major SenectuteDionisie Constantin PirvuloiuPas encore d'évaluation

- Paul Valéry Et Les Œuvres en Prose Tesis Doctoral PDFDocument291 pagesPaul Valéry Et Les Œuvres en Prose Tesis Doctoral PDFIgnacio PereyraPas encore d'évaluation

- Villemain. Tableau de L'éloquence Chrétienne Au IVe Siècle. 1854.Document552 pagesVillemain. Tableau de L'éloquence Chrétienne Au IVe Siècle. 1854.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation

- Où Est La Littérature Mondiale?Document159 pagesOù Est La Littérature Mondiale?Dr-Hicham BédeirPas encore d'évaluation

- Cours D'anglais Preterit Et Present PerfectDocument9 pagesCours D'anglais Preterit Et Present PerfectElvira HarrisPas encore d'évaluation

- Aide-Mmoire de Grammaire Latine PDFDocument18 pagesAide-Mmoire de Grammaire Latine PDFjoelelodie100% (2)

- La Traduction PédagogiqueDocument20 pagesLa Traduction PédagogiqueCarlos Sánchez ZaballaPas encore d'évaluation

- Biographie de MontesquieuDocument1 pageBiographie de MontesquieucadoroPas encore d'évaluation

- Ludmila Wurtz La Poésie LyriqueDocument237 pagesLudmila Wurtz La Poésie LyriqueLongin Ateba100% (1)

- BaroqueDocument2 pagesBaroqueMoinePas encore d'évaluation

- TD N°3. Histoire Et RéalitéDocument2 pagesTD N°3. Histoire Et Réalité31071978Pas encore d'évaluation

- COURS INTRODUCTOIRE - Quest-Ce Que La Littérature, Explication de Texte, 17e SiècleDocument26 pagesCOURS INTRODUCTOIRE - Quest-Ce Que La Littérature, Explication de Texte, 17e SiècleMilicaPas encore d'évaluation

- Guide de Letudiant 2012Document124 pagesGuide de Letudiant 2012cheritier7265Pas encore d'évaluation

- Georg Lukacs Mon Chemin Vers MarxDocument27 pagesGeorg Lukacs Mon Chemin Vers MarxJean-Pierre Morbois100% (1)

- Les Profs Au Feu Et Lécole Au Milieu by Frank Andriat (Andriat, Frank)Document116 pagesLes Profs Au Feu Et Lécole Au Milieu by Frank Andriat (Andriat, Frank)tracy hansPas encore d'évaluation

- Cours Complet Et Gradué de (... ) Vérien Léandre Bpt6k65093482Document391 pagesCours Complet Et Gradué de (... ) Vérien Léandre Bpt6k65093482Georginia RosiePas encore d'évaluation

- Esthétique Propre. La Mise en Administration Des Graffitis À Paris de 1977 À 2017Document661 pagesEsthétique Propre. La Mise en Administration Des Graffitis À Paris de 1977 À 2017Paris Tonkar magazinePas encore d'évaluation

- Cours Histoire Des SciencesDocument42 pagesCours Histoire Des Sciencesaissa benazizPas encore d'évaluation

- Aliment at Ion Grece AntiqueDocument15 pagesAliment at Ion Grece AntiqueAlejandro IzcuePas encore d'évaluation

- Notions MéthodologieDocument23 pagesNotions MéthodologieVenus MissiePas encore d'évaluation

- Jean-Claude Passeron - Le Raisonnement Sociologique - Un Espace Non Poppérien de l'Argumentation-Albin Michel (2006)Document674 pagesJean-Claude Passeron - Le Raisonnement Sociologique - Un Espace Non Poppérien de l'Argumentation-Albin Michel (2006)Weslei Estradiote RodriguesPas encore d'évaluation

- Grammaire01lariuoft BW PDFDocument120 pagesGrammaire01lariuoft BW PDFbelferroumPas encore d'évaluation

- NRP Science Et LitteratureDocument74 pagesNRP Science Et LitteratureSa LoudPas encore d'évaluation

- Apologie de Socrate Xénophon (... ) Xénophon (0430 - 0355 bpt6k6221715dDocument58 pagesApologie de Socrate Xénophon (... ) Xénophon (0430 - 0355 bpt6k6221715dCz100% (2)

- Cours FrancaisDocument14 pagesCours FrancaisFuRiLaX 4EverPas encore d'évaluation

- Fiche Prep Révolution IndustrielleDocument5 pagesFiche Prep Révolution IndustrielleJean-Philippe Solanet-Moulin100% (3)

- La Volupté Des Mots Dans La Clélie de Mme. Scudéry. TesisDocument456 pagesLa Volupté Des Mots Dans La Clélie de Mme. Scudéry. TesisHadaixPas encore d'évaluation

- BOURDIEU L'auteur, Le Livre Et Le Lecteur Dans Les Travaux de Pierre Bourdieu - Bulletin Des Bibliothèques de FranceDocument6 pagesBOURDIEU L'auteur, Le Livre Et Le Lecteur Dans Les Travaux de Pierre Bourdieu - Bulletin Des Bibliothèques de FranceGuisepp BancoPas encore d'évaluation

- Initiation A La Philosophie CartesienneDocument76 pagesInitiation A La Philosophie Cartesiennemounir57Pas encore d'évaluation

- 9782705917685Document31 pages9782705917685lydia moussouniPas encore d'évaluation

- La Transmission Du Savoir Dans Les Fabliaux Français Au Moyen ÂgeDocument8 pagesLa Transmission Du Savoir Dans Les Fabliaux Français Au Moyen Âgecristian_clementePas encore d'évaluation

- C8-9 Le SubjonctifDocument26 pagesC8-9 Le SubjonctifMiruna AlexaPas encore d'évaluation

- Piero Camporesi - Les Belles ContréesDocument203 pagesPiero Camporesi - Les Belles ContréesDarcio RundvaltPas encore d'évaluation

- Bourdieu Le Marché Des Biens SymboliquesDocument40 pagesBourdieu Le Marché Des Biens SymboliquesfuckskyrockPas encore d'évaluation

- Élision en FrançaisDocument12 pagesÉlision en Françaisdean2010Pas encore d'évaluation

- Biblio Syntaxe Latine PDFDocument22 pagesBiblio Syntaxe Latine PDFmoumen100% (1)

- Lettres de Saussure À MeilletDocument39 pagesLettres de Saussure À MeilletLuiz BarbosaPas encore d'évaluation

- 1957 07 02 Lacheroy ConferenceDocument12 pages1957 07 02 Lacheroy Conferencesl.aswad8331Pas encore d'évaluation

- Situations Linguistiques Francophonie PDFDocument324 pagesSituations Linguistiques Francophonie PDFWagaJabalPas encore d'évaluation

- Histoire Morale Des Femmes (8e (... ) Legouvé Ernest Bpt6k55161547Document464 pagesHistoire Morale Des Femmes (8e (... ) Legouvé Ernest Bpt6k55161547annaPas encore d'évaluation

- Comment Savoir Si Un Mot Est Masculin Ou FemininDocument4 pagesComment Savoir Si Un Mot Est Masculin Ou FemininBilal AliounePas encore d'évaluation

- LAPHRASEEXCLAMATIVDocument19 pagesLAPHRASEEXCLAMATIVRandall GreenPas encore d'évaluation

- Evans-Pritchard Antropologie SocialeDocument98 pagesEvans-Pritchard Antropologie SocialeRoxyNicPas encore d'évaluation

- Awal, N° 27-28 (2003) L'autre Bourdieu. Celui Qui Ne Disait Pas Ce Qu'il Avait Envie de CacherDocument291 pagesAwal, N° 27-28 (2003) L'autre Bourdieu. Celui Qui Ne Disait Pas Ce Qu'il Avait Envie de CacherSandy Claws100% (1)

- Les Doxosophes Pierre BourdieuDocument12 pagesLes Doxosophes Pierre BourdieuSandy Claws100% (5)

- Entretien Avec Pierre Bourdieu (Yann Hernot) : Littérature Et Para-Littérature, Légitimation Et Transferts de Légitimation Dans Le Champ Littéraire: L'exemple de La Science-FictionDocument9 pagesEntretien Avec Pierre Bourdieu (Yann Hernot) : Littérature Et Para-Littérature, Légitimation Et Transferts de Légitimation Dans Le Champ Littéraire: L'exemple de La Science-FictionSandy Claws100% (1)

- L'autre Bourdieu. Celui Qui Ne Disait Pas Ce Qu'il Avait Envie de CacherDocument19 pagesL'autre Bourdieu. Celui Qui Ne Disait Pas Ce Qu'il Avait Envie de CacherSandy ClawsPas encore d'évaluation

- Bourdieu Condition de Classe Et Position de ClasseDocument23 pagesBourdieu Condition de Classe Et Position de ClasseSandy ClawsPas encore d'évaluation

- Entre Amis Pierre Bourdieu PDFDocument6 pagesEntre Amis Pierre Bourdieu PDFFlorea IoncioaiaPas encore d'évaluation

- Les Historiens Et La Sociologie de Pierre Bourdieu (SHMC 1999)Document118 pagesLes Historiens Et La Sociologie de Pierre Bourdieu (SHMC 1999)Sandy Claws100% (1)

- Pierre Bourdieu Vers Une Économie Du Bonheur (Partie de L'introduction Du Livre de Lescourret)Document22 pagesPierre Bourdieu Vers Une Économie Du Bonheur (Partie de L'introduction Du Livre de Lescourret)Sandy Claws100% (1)

- Le Critique Ou Le Point de Vue de L'auteur (Pierre Bourdieu)Document5 pagesLe Critique Ou Le Point de Vue de L'auteur (Pierre Bourdieu)Sandy Claws100% (1)

- Préface de Bourdieu (1999) Au Livre D'emmanuel Amougou (2002)Document2 pagesPréface de Bourdieu (1999) Au Livre D'emmanuel Amougou (2002)Sandy Claws100% (1)

- 'Comprendre' de Pierre Bourdieu in 'Mot À Mot' de Daniel BurenDocument9 pages'Comprendre' de Pierre Bourdieu in 'Mot À Mot' de Daniel BurenSandy ClawsPas encore d'évaluation

- Pierre Bourdieu: Le Choc Des Civilisations (1959)Document8 pagesPierre Bourdieu: Le Choc Des Civilisations (1959)Sandy Claws100% (3)

- Claude Abe Espace PublicDocument28 pagesClaude Abe Espace PublicMichel Mathieu TOLNOPas encore d'évaluation

- Livre PAPA OGO SECKDocument205 pagesLivre PAPA OGO SECKAlex AtioukpePas encore d'évaluation

- Les Amerindiens Despeuples Pour La Guyane de DemainDocument77 pagesLes Amerindiens Despeuples Pour La Guyane de DemainVicoPas encore d'évaluation

- Txt2 - Lafontant - Langue, Culture Et TerritoireDocument22 pagesTxt2 - Lafontant - Langue, Culture Et Territoireawa seckPas encore d'évaluation

- Tchangam Et Tchankam, Les Antécédents Sociodémographiques de L'intention Entrepreneuriale Des Étudiants - Le Rôle Médiateur de L'auto-EfficaDocument21 pagesTchangam Et Tchankam, Les Antécédents Sociodémographiques de L'intention Entrepreneuriale Des Étudiants - Le Rôle Médiateur de L'auto-EfficaGONNE JeromePas encore d'évaluation

- Numarul 1 Complet2Document254 pagesNumarul 1 Complet2elenalucaPas encore d'évaluation

- Droits Des EnfantsDocument5 pagesDroits Des EnfantsSeck NdiayePas encore d'évaluation

- Chatgpt Cheat Sheet 1684857847Document2 pagesChatgpt Cheat Sheet 1684857847Shiri TSAL SELAPas encore d'évaluation

- Systeme ScolaireDocument20 pagesSysteme ScolaireMercier Palmer MarcPas encore d'évaluation

- Du Cameroun La Bolivie: Retours Sur Un ItinéraireDocument323 pagesDu Cameroun La Bolivie: Retours Sur Un ItinéraireStone MüllerPas encore d'évaluation

- Tribu Et EthnieDocument6 pagesTribu Et EthnieLohayne LimaPas encore d'évaluation

- La Prostitution À Mahajanga Et Nosy-Be 2Document245 pagesLa Prostitution À Mahajanga Et Nosy-Be 2Rian'aina Razafimandimby RabarihoelaPas encore d'évaluation

- Inégalités Et DiscriminationsDocument267 pagesInégalités Et DiscriminationsnouvelobsPas encore d'évaluation

- Blanchet RahalLivrePlurilinguismeEnseignementAlgrieDocument189 pagesBlanchet RahalLivrePlurilinguismeEnseignementAlgrieYousri MokaddemPas encore d'évaluation

- Programme Licence AnthropologieDocument16 pagesProgramme Licence AnthropologieMoustapha SarrPas encore d'évaluation

- THESEDocument222 pagesTHESEGloire KokoloPas encore d'évaluation

- Les Concepts de Base en AnthropologieDocument4 pagesLes Concepts de Base en AnthropologieMoustapha Sarr100% (1)

- Georges Balandier - La Situation Coloniale-Approche Théorique (1951)Document40 pagesGeorges Balandier - La Situation Coloniale-Approche Théorique (1951)odradeck76100% (1)

- CASIMIR, Jean - Haiti e Sa CréolitéDocument8 pagesCASIMIR, Jean - Haiti e Sa CréolitéRodrigo CBPas encore d'évaluation

- Cea 198 0419Document35 pagesCea 198 0419Diego MarquesPas encore d'évaluation

- Nationalisme Azerbaïdjanais en IranDocument631 pagesNationalisme Azerbaïdjanais en IranmatrixleblancPas encore d'évaluation

- Appel À Contribution - Federalisme CommunautaireDocument5 pagesAppel À Contribution - Federalisme CommunautaireRostand TeguePas encore d'évaluation

- Ethnies Du Gabon PDFDocument8 pagesEthnies Du Gabon PDFpapi moussPas encore d'évaluation

- AMSELLE Jean-Loup. L'ethnicité Comme Volonté Et Comme Représentation - A Propos Des Peul Du WasolonDocument26 pagesAMSELLE Jean-Loup. L'ethnicité Comme Volonté Et Comme Représentation - A Propos Des Peul Du WasolonVladimirMontanaPas encore d'évaluation

- Diversité Culturelle El MinoriesDocument24 pagesDiversité Culturelle El Minorieserika.historia4448Pas encore d'évaluation

- Nouvelles Stratégies de Réconciliation: Les Alliances Interethniques en Afrique de L'ouestDocument18 pagesNouvelles Stratégies de Réconciliation: Les Alliances Interethniques en Afrique de L'ouestKolo Arnaud SoroPas encore d'évaluation

- Vision Du Monde Du FN - Apres JM Le PenDocument16 pagesVision Du Monde Du FN - Apres JM Le PenGabitsa NeacsuPas encore d'évaluation

- Tribu Et Etat en AfriqueDocument70 pagesTribu Et Etat en AfriqueAyman SouhaibPas encore d'évaluation

- Identité CulturelleDocument10 pagesIdentité CulturelleKava AbelPas encore d'évaluation