Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

1186 Germain Trebucq

1186 Germain Trebucq

Transféré par

yassineelouadiCopyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

1186 Germain Trebucq

1186 Germain Trebucq

Transféré par

yassineelouadiDroits d'auteur :

Formats disponibles

Au-del de la RSE : la responsabilit globale

Responsabilit globale, son contexte et ses outils

La performance globale

de lentreprise et son pilotage :

quelques rflexions

Christophe Germain, Audencia Nantes cole de management,

et Stphane Trbucq, Universit Montesquieu Bordeaux IV1

La prise en compte des dimensions sociales et

environnementales constitue dsormais une

proccupation cruciale au sein des entreprises.

Rattaches aux champs actuels de la cration de

valeur partenariale ou de la gestion des relations

avec lensemble des parties prenantes, elles suscitent nombre de problmatiques thoriques et oprationnelles. Au moment o les grandes

entreprises cotes font lobjet dvaluations externes et de notations socitales, de nombreuses

questions subsistent propos des finalits qui

sont assignes aux firmes et, par voie de consquence, propos des outils de pilotage de leur

performance. La dfinition de ces derniers ne peut

tre envisage sans comprendre quels sont les

concepts, les thories et les modles qui peuvent

justifier la prise en compte dune performance largo sensu, cest--dire runissant les aspects financiers, sociaux et environnementaux. Toutefois, les

connaissances thoriques intgrant les aspects socitaux demeurent encore largement insuffisantes. Cela ne facilite gure la mise en uvre et le

suivi des moyens ncessaires lamlioration de

lefficacit et de lefficience organisationnelles.

Le prsent article est centr sur les questions

relatives aux obligations de publication et de pilotage interne de la performance, ainsi qu la ncessit de mettre en place des systmes

dinformation appropris. Son objet consiste

analyser la cohrence et la mise en pratique effective doutils tels que le tableau de bord prospectif,

par exemple. Dans cette perspective, une premire partie est consacre aux modles conceptuels permettant dapprhender la notion de

performance socitale. Examine dans une seconde partie, leur traduction oprationnelle permet den percevoir les limites et les insuffisances.

(1)

l Les modles conceptuels appelant

au suivi dune performance largie

Apprhende originellement sur un plan strictement financier, la performance a t progressivement largie, au cours du vingtime sicle, afin

de prendre en considration la responsabilit sociale de lentreprise vis--vis de ses diffrents

ayants droit. Zenisek (1979) a ainsi segment

lvolution historique des entreprises en quatre

phases principales. Alors que la gestion concernait essentiellement les dirigeants et les actionnaires au cours des annes 1850-1910, la monte

en puissance des syndicats a induit une prise en

considration croissante des salaris au cours de

la priode 1900-1950. En prsence dune offre suprieure la demande, les techniques de marketing ont d tre dveloppes afin de mieux

rpondre aux besoins du consommateur tout au

long des annes 1945-1965. Le jeu des acteurs

sest donc progressivement tendu aux clients,

aux fournisseurs et aux distributeurs. Enfin,

partir du milieu des annes 1960, le nombre des

dolances socitales lencontre des entreprises a

fortement progress. On a progressivement exig

de la part des firmes une internalisation croissante de certains cots sociaux et environnementaux. Cependant, comme le rappellent Tuzzolino

et Armandi (1981), toute entreprise cherchera

avant tout assurer sa rentabilit conomique.

Une fois celle-ci assure, elle pourra alors envisager certaines actions philanthropiques, allant

au-del de ses seules obligations lgales. Il reste

cependant dterminer dans quelle mesure de

telles actions peuvent tre justifies. Il sagit galement de mieux cerner les contours de concepts

tels que la responsabilit socitale ou la performance socitale.

Les deux auteurs sont membres du Crecci (Centre de recherche en contrle et comptabilit internationale), IAE de Bordeaux, Universit Montesquieu Bordeaux IV ; cgermain@audencia.com ; trebucq@u-bordeaux4.fr.

Semaine sociale Lamy 18 octobre 2004 n 1186

35

n Les fondements thoriques dune

responsabilit socitale des entreprises

De lavis de Friedman (1970), la responsabilit

des entreprises est bien dfinie et dlimite. Les

dirigeants doivent maximiser la valeur de lentreprise, en dautres termes la richesse des actionnaires. Une telle approche est compatible avec

une vision classique de la firme, les dirigeants

tant alors considrs comme les seuls mandataires des actionnaires. Sur un plan thorique et lgal, ces derniers sont bien propritaires de

lentreprise. Le risque, quils ont initialement accept dendosser en tant que cranciers rsiduels,

justifie et lgitime pleinement leur rmunration.

Les dirigeants nont donc pas dautre mission que

de rmunrer au mieux leurs actionnaires.

Cependant, comme le prcise Arrow (1973), les

bases dun tel systme conomique ne suffisent

plus maximiser le bien-tre collectif lorsque des

monopoles ou des externalits ngatives apparaissent. En situation de monopole, lentreprise est

incite tirer injustement un surplus de revenu

du fait de sa position dominante. Quant aux externalits, il faut entendre par l des situations

o les dirigeants-dcideurs ne supportent pas lensemble des cots conscutifs leurs actions. Il

peut sagir, par exemple, dune pollution de leau

ou de lair, dont la rparation est laisse la

charge de la collectivit. Selon certains, de tels

problmes doivent demeurer le domaine de prdilection de ltat (Jensen, 2001). Dautres, au contraire, estiment que lentreprise ne peut rester

lcart de ces questions de socit, si tant est

quelle souhaite prenniser sa lgitimit et le pouvoir qui lui a t confi (Davis, 1973).

Dune manire plus pragmatique, Ackerman

(1973) sen tient un constat descriptif. Les entreprises cherchent bien sorganiser afin de rpondre des demandes sociales qui sont appeles

voluer dans le temps. Plusieurs grilles de lecture peuvent tre mobilises afin de comprendre

un tel engagement, que certains nhsitent pas

considrer comme un gaspillage hont de ressources financires.

Selon Elkins (1977), on peut naturellement

mettre en avant un impratif catgorique kantien, en se rfrant aux convictions thiques des

dirigeants. Toutefois, aussi sduisante soit-elle,

une telle explication tend occulter trop facilement une srie de considrations conomiques,

dessence beaucoup plus matrialiste.

Il peut sagir tout dabord de dpenses conues

selon une logique similaire une simple police

dassurance. Lentreprise se prmunit ainsi,

moindre cot, contre toute une srie dattaques

pouvant tre perptres par des minorits activistes et contestataires.

Elle peut galement voir l une opportunit

commerciale, selon une pure logique publicitaire

de relations publiques. Lamlioration espre

la fois de limage de marque et de la rputation

est cense stimuler les ventes et permettre un

meilleur taux de pntration des produits sur le

36

march. De mme, telle action de formation,

apparemment totalement dsintresse et philanthropique, peut avoir pour objectif de modifier,

terme, certains comportements de consommation.

Enfin, certaines entreprises peuvent avoir

pour vocation premire la conception et la commercialisation de biens et de services dont les effets sont bnfiques pour la socit. Il pourra

sagir, par exemple, de systmes dutilisation

dnergies renouvelables ou dactivits de retraitement de dchets industriels.

Comme on peut le constater, la notion de responsabilit socitale ncessite une dfinition

prcise et claire si lon souhaite mettre un terme

aux multiples quivoques et quiproquos. Carroll

(1999), partir dune revue de la littrature

consacre au sujet, souligne que la signification

du concept a sensiblement volu dans le temps.

En 1953, Bowen dfinissait la responsabilit socitale des dirigeants comme une srie dobligations entranant une srie de politiques, de

dcisions et de lignes de conduite compatibles

avec les objectifs et valeurs de la socit. De fait,

selon un sondage du magazine Fortune conduit en

1946, 93,5 % des dirigeants interrogs estimaient

que leur responsabilit concernait lincidence de

leurs actions et ce, bien au-del des simples rsultats comptables prsents dans les tats financiers.

Plus tard, en 1971, une dfinition plus approfondie de la responsabilit socitale a t propose

par le CED (Committee for Economic Development). Elle fait rfrence trois cercles concentriques :

le premier comprend les responsabilits de bases pour laccomplissement des fonctions essentielles de lentreprise, relatives la production,

lemploi et la croissance conomique ;

le second, englobant le premier, inclut une notion largie de la responsabilit, avec une sensibilit aux volutions de la socit et de ses

attentes, avec, par exemple, la prise en considration des questions de protection de lenvironnement, de relations sociales ou encore

dinformation des consommateurs ;

enfin, le troisime tient compte de lexercice des

responsabilits mergentes, servant amliorer lenvironnement, comme des crations cibles demplois au profit de populations

particulirement dfavorises.

En 1975, Sethi a tendu la notion de responsabilit socitale celle de performance socitale , en distinguant les obligations socitales, la

responsabilit proprement dite et la sensibilit

aux questions socitales exprime par lentreprise. Les obligations correspondent aux actions

entreprises afin de rpondre aux pressions du

march et aux contraintes rglementaires. La responsabilit socitale dpasse ce cadre purement

conomique et lgal, en tentant datteindre un

comportement conforme aux normes, valeurs et

attentes de la socit. Quant la sensibilit, elle

relve non plus seulement de la mise en conformit, mais dune dmarche beaucoup plus active de

prvention et danticipation.

Semaine sociale Lamy 18 octobre 2004 n 1186

Au-del de la RSE : la responsabilit globale

Cette distinction a t reprise et dveloppe

par Epstein (1987). Celui-ci estime que la responsabilit socitale se rapporte aux diffrentes

consquences rsultant des dcisions organisationnelles, qui concernent les diffrentes parties

prenantes. Ces consquences appellent de ce

fait une apprciation, par dfinition subjective

ou relative, puisquelle dpend de certaines normes sociales. Dans ces conditions, on voit mal

comment lentreprise pourrait apprcier, par

elle-mme, son degr de responsabilit socitale.

La dfinition propose par Epstein fait galement rfrence la thorie des parties prenantes, stipulant que leur satisfaction est une

condition sine qua non de la russite organisationnelle. Une telle approche ncessite, par

consquent, la mise en uvre de systmes de

mesures originaux et appropris.

n La formalisation des modles conceptuels

de la performance socitale

Lun des premiers modles conceptuels de mesure de la performance socitale a t propos par

Carroll en 1979. Lauteur propose de retenir trois

dimensions.

La premire correspond aux fins que poursuit

lentreprise par le biais de la responsabilit socitale. Celle-ci implique non seulement les impratifs de rentabilit conomique et de respect des

obligations lgales, mais, au-del, le recours un

comportement thique, conforme aux normes et attentes sociales, ainsi quune part plus volontaire et

discrtionnaire dinspiration philanthropique.

La seconde correspond la sensibilit socitale.

Elle est mesure en fonction de quatre postures

possibles rsumes par lchelle RCAP (refus,

contestation, adaptation et proaction ou anticipation). En position de refus, lentreprise soppose

toute modification. Lorsquelle opte pour la contestation, elle sen tient gnralement uniquement au

minimum lgal. Ladaptation reprsente une posture plus progressiste. Enfin, lanticipation permet

lentreprise dobtenir un positionnement original, en tant que leader et avant-gardiste.

La troisime propose, selon une optique plus

pragmatique, une liste non exhaustive de domaines dans lesquels la responsabilit peut tre

exerce. En fonction de la priode considre et du

secteur dont relve lentreprise, il pourra sagir

plus particulirement de questions environnementales, sociales, actionnariales ou encore de qualit

et de scurit des produits.

Cependant, en dpit de cette avance significative, Wood estimait, en 1991, quil nexistait toujours pas de thorie, proprement parler,

permettant dapprhender la notion de performance socitale. Ainsi, la liste des parties prenantes prendre en considration a t

progressivement toffe. Carroll (1991) propose

dy ajouter, par rapport son modle initial, les

concurrents, les fournisseurs, les groupes dactiSemaine sociale Lamy 18 octobre 2004 n 1186

vistes, la socit en gnral et tout autre personne

ou groupe concern par les activits de lentreprise. De fait, comme le remarque Jensen (2001),

la thorie des parties prenantes formalise par

Freeman (1984) ne prcise ni la liste exhaustive

des partenaires prendre en considration, ni la

faon optimale dont les richesses doivent tre redistribues ces derniers. Clarkson (1995) a cependant propos de retenir une dmarche

sinspirant du fonctionnement effectif des entreprises. Les tudes de cas ralises par ce chercheur aboutissent la conclusion suivante : les

entreprises grent bien leurs relations avec leurs

principales parties prenantes et nintgrent pas

dans leur dmarche les questions sociales plus

globales. De manire opratoire, la qualit de la

gestion partenariale peut tre apprcie en fonction des indicateurs renseignant sur le niveau de

satisfaction des principales parties prenantes (salaris, actionnaires, clients, fournisseurs, environnement, socit civile). Mais est-il possible

dassimiler la notion de satisfaction celle de performance ?

Mitnick (2000) relve, cet gard, le danger

de prendre en considration la satisfaction des

parties prenantes, notamment lorsque celles-ci

sont victimes de croyances totalement infondes. Cet auteur relve galement le manque de

dfinitions prcises concernant la notion de performance. Wood (1991) considre, pour sa part,

que la performance socitale est lmanation

dune configuration organisationnelle. Celle-ci

est reprsente par un assemblage dengagements de principe, de processus internes et de

consquences observables. Ces trois composantes relient lentreprise la socit. Mitnick

(2000) propose quant lui une typologie des mesures de performance socitales en fonction des

domaines concerns. Il distingue :

les normes, codes de conduites, donnant lieu

une srie de dclarations et dengagements ;

les ressources utilises, comportant, par

exemple, des objectifs dembauche ou des mesures de la rduction de certaines consommations

de matires (eau, produits polluants) ;

les processus internes, avec non seulement

des mesures de rpartition et de composition

des effectifs employs, de motivation et de climat social, de problmes thiques, mais aussi

lapprciation de la contribution de lentreprise aux dbats publics et ses changes avec

les diffrentes instances de rgulation ;

les activits, renvoyant notamment aux certifications et audits sociaux, aux dons de nature

philanthropique, aux taux dmission de dchets et produits toxiques, ainsi qu la diffusion dinformations auprs du public ;

les consquences, telles que le degr de formation du personnel, les mesures de pollution ou

le nombre de contentieux et procs ;

enfin, les approches synthtiques et combinatoires, telles que les notations socitales dagences comme Kinder, Lydenberg, Domini & Co.

ou encore les scores de rputation de lenqute

ralise pour le magazine Fortune.

37

Dautres auteurs, tels que Reynaud (2003),

avancent la notion de performance globale2 . Cette

dernire est ainsi forme par la runion de la performance financire, de la performance sociale et

de la performance socitale.

Il reste cependant dterminer dans quelle

mesure ces diffrentes performances interagissent. Certaines recherches empiriques menes sur

le march amricain partir des ratings KLD,

comme celles de Berman et al. (1999) ou encore

Hillman et Keim (2001), attestent de lexistence

dune relation positive entre la performance financire et certaines notations socitales concernant

plus particulirement les salaris, les clients ou la

socit civile. En revanche, la notation environnementale apparat sans relation relle avec la performance financire, remettant ainsi en question

lhypothse fondamentale dune convergence entre

les diffrents types de performance.

Pour McWilliams et Siegel (2001), le jeu de

loffre et de la demande conduit, en situation

dquilibre, des profits identiques pour les entreprises, quel que soit le niveau de leur performance

socitale. En effet, une

firme

augmentant la responsabilit socitale lie ses

produits ou leur fabrication peut esprer un

accroissement de lattractivit de ses produits,

et partant dvelopper son chiffre daffaires.

Pour ce faire, elle devra cependant supporter

une augmentation de ses cots. Il pourra sagir,

par exemple, dune augmentation des frais de

recherche et dveloppement dans la perspective

de diffrencier les produits, dinvestissements

dans de nouvelles installations plus respectueuses de lenvironnement, dun accroissement des

rmunrations des salaris ou de frais publicitaires complmentaires ciblant une clientle

proccupe par les questions socitales. Une

firme concurrente moins engage sur un plan

socital obtiendra une rentabilit quivalente,

avec un chiffre daffaires certainement infrieur, mais en bnficiant paralllement de

cots beaucoup plus restreints.

De plus, en labsence de barrire lentre,

toute entreprise qui pourrait ventuellement obtenir une performance financire suprieure, du

fait de ses actions en matire de responsabilit socitale, ne tardera pas tre imite et copie et

perdra de facto lavantage concurrentiel acquis.

Partant, les entreprises se distinguant par

leur performance socitale peuvent difficilement

esprer en retirer une meilleure performance financire long terme. Brignall (2002) redoute

en fait que les stratgies partenariales ne soient

que le rsultat dun phnomne disomorphisme

social (Di Maggio et Powell, 1983).

Le risque est alors grand que les dirigeants

utilisent en parallle deux systmes dinformation, le premier restant essentiellement focalis

sur les questions financires destination des di(2)

rigeants et des actionnaires et le second utilis

principalement des fins publicitaires auprs des

autres parties prenantes (Weaver et al., 1999). Il

importe par consquent de sinterroger prsent sur les pratiques de management des dirigeants et sur la mise en uvre effective des

outils de pilotage des performances.

l Les outils actuels du pilotage

de la performance et leurs limites

Lintgration dinformations, autres que financires, dans la mesure de la performance nest apparue que rcemment comme une ncessit. Ce

sont les premires publications sur le balanced

scorecard (Kaplan et Norton, 1992, 1993 et 1998)

qui ont vritablement entran laggiornamento

des systmes de mesure de la performance, notamment aux tats-Unis o prdominait jusqualors

le

concept

de

responsibility

accounting . Si lon admet aujourdhui que la performance revt de nombreuses facettes devant

tre prises en considration dans les outils de pilotage, il nen demeure pas moins quau sein

mme des systmes en charge de sa mesure, la dimension socitale est encore loin doccuper toute

la place qui lui revient.

Daucuns pourront nanmoins considrer que

le navigateur de Skandia (Edvinsson et Malone,

1997 ; voir page suivante), le balanced scorecard (Kaplan et Norton, 2001 et 2003), les approches sustainability balanced scorecard

(Hockerts 2001 ; Bieker 2002) ou total balanced

scorecard (Supizet, 2002) constituent des avances en la matire. Mais tous ces outils souffrent

de limites inhrentes la prise en compte partielle des logiques prsidant au pilotage de la performance (Bessire, 2000 ; Lorino, 2001), ainsi que

dun caractre par trop standard et normatif.

n Les exprimentations du navigateur

Skandia et les volutions du balanced

scorecard en faveur du dveloppement

durable

Actuellement, le balanced scorecard et le

navigateur de Skandia, dans leurs versions les

plus rcentes, constituent incontestablement les

formes les plus abouties en termes doutils de pilotage intgrant la problmatique de la mesure de

la performance socitale.

Les caractristiques et volutions

du balanced scorecard

Le balanced scorecard se prsente comme

une combinaison de mesures financires et oprationnelles classes selon quatre axes danalyse recouvrant respectivement les rsultats

financiers, la satisfaction des clients, les processus internes et lapprentissage organisationnel.

Selon Kaplan et Norton, une telle articulation

permet toute entreprise de lier ses actions

Une reprsentation graphique de la performance globale est disponible sur Internet ladresse suivante : http://trebucq.u-bordeaux4.fr/Performanceglobale.pdf.

38

Semaine sociale Lamy 18 octobre 2004 n 1186

Au-del de la RSE : la responsabilit globale

avec sa stratgie et dapprcier lvolution des

variables de performance en adoptant une vision globale et quilibre de ses activits.

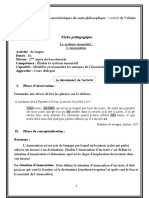

Schma 1 : larbre de valeur de Roos et Edvinsson

(1997)

Les ides de globalit et dquilibre contenues

dans le balanced scorecard rsultent de lhypothse selon laquelle il existerait un modle

universel de performance reposant sur une srie

denchanements.

Initialement, on estime que cest lapprentissage qui permet lamlioration des processus internes.

Celle-ci gnre son tour la satisfaction des

clients, qui permettra plus ou moins longue

chance datteindre les objectifs conomiques et

donc de satisfaire lattente des actionnaires.

peine bauche dans la version initiale du

balanced scorecard , la question de la performance socitale est aujourdhui mise en exergue

par ses concepteurs, linstar dautres auteurs

cherchant dvelopper et diffuser le concept de

sustainability balanced scorecard .

Cest ainsi que Kaplan et Norton considrent

que la capacit de lentreprise devenir citoyenne

fait partie intgrante de la mesure de la performance relevant de laxe processus internes.

Ils suggrent galement dtendre laxe clients

tous les partenaires de lentreprise (Kaplan et

Norton, 2001).

La relle nouveaut contenue dans le navigateur rside dans lattention particulire porte

aux ressources humaines. Celles-ci sont positionnes au cur du dispositif de cration de valeur

(voir schma 2) et bnficient dun nombre dindicateurs identique aux autres dimensions de la

performance. Une partie de la performance sociale, lie aux salaris de lentreprise, est bien

prise en compte dans le navigateur. Laxe humain

correspond aux comptences des salaris et lengagement pris par lentreprise den prenniser le

niveau.

Schma 2 : le navigateur de Skandia AFS

En adoptant un raisonnement proche de celui

de Kaplan et Norton, Hockerts (2001) propose un

exemple de sustainability balanced scorecard

compos, pour partie, dindicateurs mesurant la

performance environnementale et sociale des entreprises.

De son ct, Bieker (2002) suggre dajouter

une cinquime dimension au balanced scorecard , savoir la dimension socitale. Il napporte pas toutefois de prcisions quant

larchitecture densemble du systme de mesure

de la performance.

Supizet (2002), quant lui, part du principe

que lentreprise se doit de satisfaire sept clients :

les actionnaires, les clients, les usagers, lentreprise elle-mme en tant que personne morale, les

partenaires, le personnel et la collectivit. Ce

pralable tant pos, il propose un total balanced scorecard dont le modle repose sur une

srie de six relations causales entre les parties

prenantes.

Tous les systmes dcrits ci-dessus indiquent

que laspect socital de la performance est bel et

bien prsent dans les problmatiques thoriques

de pilotage. Mieux, sa prise en compte constitue

pour certains systmes, tels que le balanced scorecard par exemple, une source dvolution majeure. Et pourtant, force est de constater que ces

tentatives, pour louables quelles fussent, restent

encore insuffisantes.

Le navigateur de Skandia AFS

Puisant ses fondements conceptuels dans la notion de capital intellectuel (voir schma 1), le navigateur, thoris par Edvinsson et Malone (1997) et

mis en uvre chez Skandia AFS (Edvinsson et Malone, 1999), tient compte de lun des aspects de la

performance socitale, plus prcisment de celui

ayant trait aux salaris et aux clients.

Semaine sociale Lamy 18 octobre 2004 n 1186

n Les limites des outils de pilotage actuels

en matire de mesure de la performance

socitale

Les dmarches entreprises pour mesurer la

performance socitale prsentent au moins deux

insuffisances majeures. La premire tient aux logiques de pilotage sur lesquelles elles se fondent.

39

La seconde tient au modle de performance dont

elles se rclament.

Le flou entourant les logiques de pilotage

Les outils qui tentent dintgrer une dimension

socitale dans la mesure de la performance souffrent dune ambigut sui generis. Il est en effet

trs difficile didentifier avec prcision les logiques

de pilotage qui les structurent.

En effet, pour assumer son rle, un systme de

mesure de la performance doit sinscrire dans le

prolongement de la mission que sest fixe lentreprise, des objectifs stratgiques qui en dcoulent

et des moyens mis en uvre pour les atteindre. Il

en va de la pertinence et de la cohrence stratgiques de la mesure de la performance (Lorino,

2001) sans laquelle les entreprises risquent de

mesurer des performances diffrentes des objectifs quelles poursuivent (Epstein et Manzoni,

1998). Vouloir valuer la performance dun systme dexploitation quand loutil de mesure a t

cr dans le vide, cest--dire en labsence de donnes sur la planification stratgique, ferait

prendre le risque de dconnecter la mesure et la

stratgie. Autrement dit de passer ct du but recherch (Atkinson et al., 1997).

Or, il est trs difficile didentifier la finalit laquelle se rattachent les outils dcrits plus haut. Il

existe un flou quant la raison dtre de lentreprise

et la nature de ses objectifs stratgiques. On en

vient se demander si la performance socitale

constitue vritablement un but en soi ou sil sagit,

tout au plus, dun moyen permettant datteindre

dautres objectifs (financiers par exemple). Ce dfaut de conceptualisation affecte effectivement le

balanced scorecard originel (Otley, 1998 ;

Bessire, 2000), dont on ne sait sil relve dune approche de type stakeholders ou shareholders . Le navigateur de Skandia nest gure plus

explicite cet gard. Quant aux approches de

type sustainability scorecard , elles ne sont pas

exemptes de contradictions. Dans certains cas la

performance socitale est clairement subordonne

la performance financire (Hockerts, 2001), tandis que dans dautres on considre que chaque

type de performance influence les autres et inversement (voir la structure en toile du sustainability scorecard ) : The linkages between the

elements reflect this idea and also emphasise the

fact that every single component influences the

other ones (Bieker, 2002). Il faut prciser quen

dfinitive, un constat similaire peut tre formul

propos des dclarations des entreprises quant

leur volont de sengager dans des dmarches socitales.

n Un modle de performance discutable

Tous les outils de pilotage prsents dans cet

article postulent quil existe une chane de causalit prcise structurant les processus de cration

de valeur, et par consquent la performance. De

fait, ce prsuppos savre contestable. Plusieurs

auteurs ont soulign la fragilit dun tel postulat.

Otley (1998) relve par exemple que la logique du

40

balanced scorecard , selon laquelle des employs bien forms conduisent des processus

plus performants, donc des clients plus satisfaits et, pour finir, des actionnaires plus heureux, est trs discutable. Lorino (2001), pour sa

part, juge ce type de raisonnement standard

quelque peu strotyp, arguant du fait que le

modle causes-effets prsidant llaboration

dun systme de pilotage est spcifique la stratgie et lenvironnement de chaque entreprise,

et que de surcrot sa construction rsulte dune

analyse du systme dactivits de lentreprise.

Cest galement le point de vue dfendu par

Atkinson et al. (1997).

Ainsi, considrer quune organisation se comportant en entreprise citoyenne influencera favorablement sa valeur actionnariale, tel que le supposent

Kaplan et Norton, constitue, pour le moins, une assertion restant dmontrer. Les mmes rserves

concernent les dmarches du sustainability balanced scorecard . Quant aux relations entre les parties prenantes voques par Supizet (2002) dans le

cadre du total balanced scorecard , elles demeurent sujettes caution si lon se rfre notamment

aux travaux de Trbucq et dArcimoles (2004). Ils

montrent, en effet, que les entreprises les plus attentives leurs clients et leurs fournisseurs encourent des pertes financires plus importantes,

notamment en priode de rcession.

l Conclusion

Sur un plan thorique, lintgration des dimensions socitales de la performance la mesure de la

performance globale doit tre mieux dfinie et

mieux prcise. Les propositions doutils de pilotage

diffuses dans la littrature demeurent, en effet,

partielles et discutables. Cela tient au fait quelles

drogent certains principes fondamentaux du pilotage, en omettant de prciser les finalits poursuivies. Sur le plan oprationnel, la question est de

savoir dans quelle mesure et sous quelle forme les

entreprises engages dans une dmarche socitale

mesurent leur performance. On peut en outre sinterroger sur la spcificit des systmes dinformation de telles entreprises comparativement celles

qui restent indiffrentes cette problmatique. Si

rien ne les diffrencie, alors cela pourrait signifier

que la performance socitale est seulement lobjet

dvaluations et de notations externes, et ne constitue nullement une composante part entire dans

la stratgie des entreprises. Corrlativement, cela

rendrait fortement improbable lhypothse dun nouveau modle de rgulation venant palier les prtendues dfaillances dune approche strictement

actionnariale. Si, en revanche, il existe des entreprises qui dveloppent bien des outils de pilotage appropris aux logiques socitales, alors il serait

intressant didentifier leurs caractristiques et

danalyser leurs savoir-faire en termes de mesure de

la performance. Au-del de cette phase pralable, on

pourrait apprhender dune manire plus concrte et

plus tangible des notions encore trop abstraites telles

que la responsabilit ou la performance socitales.

Semaine sociale Lamy 18 octobre 2004 n 1186

Au-del de la RSE : la responsabilit globale

Bibliographie

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

R.W. Ackerman, How Companies Respond to Social Demands , Harvard Business Review, 1973, July-August, pp. 88-98.

K. Arrow, Social Responsibility and Economic Efficiency , Public Policy, Fall, 1973, pp. 303-317.

A.A. Atkinson, J.H. Waterhouse et R.B. Wells, A Stakeholder Approach to Strategic Performance Measurement , Sloan Management

Review, printemps 1997.

S.L. Berman, A.C. Wicks, S. Kotha et T.M. Jones, Does Stakeholder Orientation Matter ? The Relationship Between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance , Academy of Management Journal, 1999, vol. 42, no 5, pp. 488-506.

D. Bessire, Du tableau de bord au pilotage : lentreprise au risque de se perdre , Congrs de lAssociation franaise de comptabilit,

Angers, 2000.

T. Bieker, Managing corporate sustainability with the Balanced Scorecard : Developing a Balanced Scorecard for Integrity Management , Oikos PhD summer academy, 2002.

H. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, Harper and Brothers, New York, 1953.

Brignall, The Unbalanced Scorecard : A Social and Environmental Critique , Working Paper, 2002.

Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility : Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders , Business

Horizons, 1991, July-August, pp. 39-48.

A.B. Carroll, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance , Academy of Management Review, 1979, vol. 4, no 4,

pp. 497-505.

A.B. Carroll, Corporate Social Responsibility , Business & Society, 1999, vol. 38, no 3, pp. 268-295.

M.B.E. Clarkson, A Stakeholder Framework for Analysing and Evaluating Corporate Social Performance , Academy of Management

Review, 1995, vol. 20, pp. 42-56.

K. Davis, The Case for and Against Business Assumption of Social Responsibilities , Academy of Management Journal, 1973, vol. 16,

no 2, pp. 312-322.

P.J. Di Maggio et W.W. Powell, The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism in Organizational Fields , American Sociological

Review, 1983, vol. 48, pp. 147-160.

L. Edvinsson et M.S. Malone, Intellectual Capital : Realising Your Companys True Value by Findings its Hidden Brainpower, Harper Collins Publishers, New York, 1997.

L. Edvinsson et M.S. Malone, Le capital immatriel de lentreprise, Maxima Laurent du Mesnil diteur, Paris, 1999.

A. Elkins, Toward A Positive Theory of Corporate Social Involvement , Academy of Management Review, 1977, January, pp. 128-132.

M. Epstein, Corporate Social Performance Revisited , California Management Review, 1987, spring, no 3, pp. 99-114.

M. Epstein et J.F. Manzoni, Implementing Corporate Strategy : From Tableaux de Bord to Balanced Scorecards , European Management Journal, 1998, vol. 6, no 2, p. 190-203.

R.E. Freeman, Strategic Management : A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, 1984.

Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits , The New York Times Magazine, 1970, September 13.

A.J. Hillman et G.D. Keim, Shareholder Value, Stakeholder Management, and Social Issues : Whats the Bottom Line ? , Strategic Management Journal, 2001, vol. 22, pp. 125-139.

K. Hockerts, Corporate Sustainability Management, Towards Controlling Corporate Ecological and Social Sustainability , in Proceedings of Greening of Industry Network Conference, 2001, January 21-24, Bangkok.

M.C. Jensen, Value Maximization, Stakeholder Theory and the Corporate Objective Function , European Financial Management, 2001,

vol. 7, no 3, pp. 297-317.

R.S. Kaplan et D.P. Norton, The Balanced Scorecard Measures that Drive Performance , Harvard Business Review, 1992, January-February, pp. 71-79.

R.S. Kaplan et D.P. Norton, Putting the Balanced Scorecard to Work , Harvard Business Review, 1993, September-October,

pp. 134-147.

R.S. Kaplan et D.P. Norton, Le tableau de bord prospectif, Pilotage stratgique : les 4 axes du succs, ditions dorganisation, 1998.

R.S. Kaplan et D.P. Norton, Comment utiliser le tableau de bord prospectif ? Pour crer une organisation oriente stratgie, ditions dorganisation, 2001.

R.S. Kaplan et D.P. Norton, Managing Regulatory and Societal Processes , Balanced Scorecard Report, July-August, pp. 3-6.

P. Lorino, Le balanced scorecard revisit : dynamique stratgique et pilotage de performance, exemple dune entreprise nergtique ,

Congrs de lAssociation franaise de comptabilit, Metz 2000.

A. McWilliams et D. Siegel, Corporate Social Responsibility : A Theory of the Firm Perspective , Academy of Management Review,

2001, vol. 26, no 1, pp. 117-127.

B.M. Mitnick, Commitment, Revelation and the Testaments of Belief : The Metrics of Measurement of Corporate Social Performance ,

Business & Society, 2000, vol. 39, no 4, pp. 419-465.

D. Otley, Performance Management and Strategy Implementation : The Role of Management Accounting in the Modern Organization ,

Fourth International Management Control Systems Research Conference, Universit de Reading, Royaume-Uni, 6-8 juillet 1998.

E. Reynaud, Dveloppement durable et entreprise : vers une relation symbiotique , Journe AIMS, Atelier Dveloppement durable,

ESSCA Angers, 15 mai 2003.

S.P. Sethi, Dimensions of Corporate Social Performance : An Analytical Framework , California Management Review, 1975, vol. 17,

no 3, pp. 58-64.

J. Supizet, Total Balanced Scorecard, un pilotage aux instruments , LInformatique Professionnelle no 209, dc. 2002, pp. 15-20.

F. Tuzzolino et B.R. Armandi, A Need-Hierarchy Framework for Assessing Corporate Social Responsibility , Academy of Management

Review, 1981, vol. 6, no 1, pp. 21-28.

S. Trbucq et C.-H. dArcimoles, tude de linfluence de la performance socitale sur la performance financire et le risque des socits

franaises cotes (1995-2002) , Semaine Sociale Lamy, page 108 de ce numro.

G.R. Weaver, L.K. Trevino et P.L. Cochran, Integrated and Decoupled Corporate Social Performance : Management Commitments,

External Pressures and Corporate Ethics Practices , Academy of Management Review, 1999, vol. 16, no 4, pp. 691-718.

D.A. Wood, Corporate Social Performance Revisited , Academy of Management Review, 1991, vol. 16, no 4, pp. 691-718.

T.J. Zenisek, Corporate Social Responsibility : A Conceptualization Based On Organizational Literature , Academy of Management Review, 1979, vol. 4, n 3, pp. 359-368.

Semaine sociale Lamy 18 octobre 2004 n 1186

41

Vous aimerez peut-être aussi

- La GRH Et La Rse Rapport FinalDocument36 pagesLa GRH Et La Rse Rapport FinalMed Amine Qsb100% (1)

- PFE Sur La RSEDocument10 pagesPFE Sur La RSEyasser hany90% (10)

- La Responsabilité Sociétale de L'entreprise - Du Concept À La NormeDocument7 pagesLa Responsabilité Sociétale de L'entreprise - Du Concept À La NormeHamid AGPas encore d'évaluation

- Responsabilité Sociale Des EntréprisesDocument26 pagesResponsabilité Sociale Des EntréprisesNare Jonathan100% (1)

- RSE MarocDocument17 pagesRSE Marocnasrirachdi0% (1)

- RSEDocument18 pagesRSEMustaphaElHamdani50% (2)

- La gestion des entreprises sociales: Economie et objectifs sociaux dans les entreprises belgesD'EverandLa gestion des entreprises sociales: Economie et objectifs sociaux dans les entreprises belgesÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)

- Gestion Du Risque de Crédit Par La Méthode Crédit Scoring PDFDocument138 pagesGestion Du Risque de Crédit Par La Méthode Crédit Scoring PDFSalma Nouni67% (3)

- Exposé N 06 Le LeadershipDocument29 pagesExposé N 06 Le LeadershipRachid Ait Mansour75% (4)

- La Performance Globale de Lentreprise Et Son PiloDocument8 pagesLa Performance Globale de Lentreprise Et Son PiloZinaPas encore d'évaluation

- Responsabilité Sociétale Des EntreprisesDocument32 pagesResponsabilité Sociétale Des EntreprisesMounir mounirPas encore d'évaluation

- RSEDocument11 pagesRSEloffyPas encore d'évaluation

- La RSE RapportDocument20 pagesLa RSE RapportmouadPas encore d'évaluation

- (MFE) La Responsabilité Sociale Des EntreprisesDocument27 pages(MFE) La Responsabilité Sociale Des EntreprisesNouamane FadilPas encore d'évaluation

- Mythes Et Realites de L'entreprise ResponsableDocument27 pagesMythes Et Realites de L'entreprise ResponsablePauline MllrPas encore d'évaluation

- Chapitre 5 RSEDocument16 pagesChapitre 5 RSEConvention National 2022Pas encore d'évaluation

- La Responsabilite Sociale Des Entreprise 1Document21 pagesLa Responsabilite Sociale Des Entreprise 1GONNE JeromePas encore d'évaluation

- PFE Soufiane Abderazzak RSEDocument38 pagesPFE Soufiane Abderazzak RSEnada100% (1)

- Nouvelle Introduction de MemoireDocument10 pagesNouvelle Introduction de MemoiresaloniPas encore d'évaluation

- Fiche Outil RHDocument13 pagesFiche Outil RHElhachemi AlouachePas encore d'évaluation

- U 1Document6 pagesU 1Karim FarjallahPas encore d'évaluation

- Chapitre RSEDocument19 pagesChapitre RSEpaganoussi100% (6)

- 251-Article Text-421-1-10-20220528Document20 pages251-Article Text-421-1-10-20220528Saadeddine AkkaouiPas encore d'évaluation

- Les Fondements Théoriques de La Responsabilité Sociale de L'entrepriseDocument13 pagesLes Fondements Théoriques de La Responsabilité Sociale de L'entreprisebetkarimPas encore d'évaluation

- RSE Et PEDocument37 pagesRSE Et PEAboud HichamPas encore d'évaluation

- Alami Hasnaa 18 4 1411Document17 pagesAlami Hasnaa 18 4 1411ysfPas encore d'évaluation

- 3774 11063 1 PBDocument21 pages3774 11063 1 PBKhaoula Hanchi ChaabanePas encore d'évaluation

- 191-Texte de L'article-537-1-10-20210201Document23 pages191-Texte de L'article-537-1-10-20210201Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation

- Dossier Dissertation Numéro 1Document72 pagesDossier Dissertation Numéro 1Mme et Mr LafonPas encore d'évaluation

- RSE Et Dialogue SocialDocument24 pagesRSE Et Dialogue Socialflorin251Pas encore d'évaluation

- La RSE Fondements Theoriques Et Problematiques GesDocument10 pagesLa RSE Fondements Theoriques Et Problematiques GesMystic MindPas encore d'évaluation

- Rse Les Approches ....Document19 pagesRse Les Approches ....Eva Basma100% (1)

- RSE LaghzaouiDocument8 pagesRSE Laghzaouililly_kokoPas encore d'évaluation

- La Pratique de La Responsabilité Sociale Des Entreprises (Rse) en Algérie - Cas de Lafarge de M'silaDocument14 pagesLa Pratique de La Responsabilité Sociale Des Entreprises (Rse) en Algérie - Cas de Lafarge de M'siladhiaeddinedebbabPas encore d'évaluation

- La Responsabilité Sociétale Des Entreprises Un Concept ControverséDocument13 pagesLa Responsabilité Sociétale Des Entreprises Un Concept Controverséwiambakraoui01Pas encore d'évaluation

- Pilotage Et Mesure de La PerformanceDocument20 pagesPilotage Et Mesure de La PerformanceIvan Ivan Ngomo NangPas encore d'évaluation

- 1 PBDocument20 pages1 PBHouda BenmazouzPas encore d'évaluation

- La Perception Des Pratiques de Gestion RDocument22 pagesLa Perception Des Pratiques de Gestion RSafae Harti LazrakPas encore d'évaluation

- Rse MC 1Document8 pagesRse MC 1AGPas encore d'évaluation

- PDF N 99 CapronDocument5 pagesPDF N 99 CapronMeryem Maknassi SalimePas encore d'évaluation

- 148-Article Text-545-1-10-20200730Document16 pages148-Article Text-545-1-10-20200730hana hanoutaPas encore d'évaluation

- Approche Théorique de Responsabilité Sociale DDocument3 pagesApproche Théorique de Responsabilité Sociale Dhouda elaydiPas encore d'évaluation

- Appel A Communication AFC 2017Document5 pagesAppel A Communication AFC 2017Diéne Mohamed KAMARAPas encore d'évaluation

- RSE Chapitre 1Document46 pagesRSE Chapitre 1Ines Ramajo0% (1)

- Ethique Et Marketing AchatV13Document20 pagesEthique Et Marketing AchatV13Diraf IhebarPas encore d'évaluation

- Un Mode Opératoire Pour La Responsabilité Sociale de L'entreprise - Haykel Najlaoui PDFDocument12 pagesUn Mode Opératoire Pour La Responsabilité Sociale de L'entreprise - Haykel Najlaoui PDFzoubeir119Pas encore d'évaluation

- La Responsabilité Sociale Des Entreprises Rse en Algérie Entre Promesses Et Réalisations - Proposition D'un Modèle Pour Sa Concrétisation.Document9 pagesLa Responsabilité Sociale Des Entreprises Rse en Algérie Entre Promesses Et Réalisations - Proposition D'un Modèle Pour Sa Concrétisation.dhiaeddinedebbabPas encore d'évaluation

- La Responsabilité Sociétale Des EntreprisesDocument4 pagesLa Responsabilité Sociétale Des EntreprisesMarimanePas encore d'évaluation

- Compte Rendu Du Colloque RSE Et Capital Immatériel Ali OUHDIDOU FSJES-MeknèsDocument18 pagesCompte Rendu Du Colloque RSE Et Capital Immatériel Ali OUHDIDOU FSJES-MeknèsSara AmlikPas encore d'évaluation

- Rapport RSEDocument37 pagesRapport RSESoukaina Tadlaoui50% (2)

- Le Management ResponsableDocument7 pagesLe Management ResponsableImane EmyPas encore d'évaluation

- Réchauffement Climatique Et RSE: Un Enjeu de Compétitivité Pour Les EntreprisesDocument22 pagesRéchauffement Climatique Et RSE: Un Enjeu de Compétitivité Pour Les Entrepriseswiambakraoui01Pas encore d'évaluation

- 538-Article Text-2031-1-10-20200828Document17 pages538-Article Text-2031-1-10-20200828Ali BlmPas encore d'évaluation

- La - Responsabilite - Sociale - de - L - Entreprise !!!! PDFDocument26 pagesLa - Responsabilite - Sociale - de - L - Entreprise !!!! PDFMtibaa Hichem100% (2)

- Section 1: La Performance Sociale de L'entrepriseDocument13 pagesSection 1: La Performance Sociale de L'entrepriseManalPas encore d'évaluation

- Les Questions de Gouvernance Dans Les Entreprises - ManagementDocument38 pagesLes Questions de Gouvernance Dans Les Entreprises - ManagementHarel HellaPas encore d'évaluation

- ESDDDocument6 pagesESDDIkram RosePas encore d'évaluation

- Dictionnaire Critique de La RSEDocument7 pagesDictionnaire Critique de La RSEFarid LatrechePas encore d'évaluation

- La Gouvernance de L - Ese GhizDocument36 pagesLa Gouvernance de L - Ese GhizGhizlane El HajriPas encore d'évaluation

- La base islamique de la responsabilité sociale des entreprisesD'EverandLa base islamique de la responsabilité sociale des entreprisesPas encore d'évaluation

- Les 7S McKinsey: La clé pour la réussite d'une entrepriseD'EverandLes 7S McKinsey: La clé pour la réussite d'une entrepriseÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)

- Méthodologie de Recherche en Sciences de Gestion: Prof. Aziz BabouniaDocument36 pagesMéthodologie de Recherche en Sciences de Gestion: Prof. Aziz BabouniaSalma NouniPas encore d'évaluation

- Budget Économique Exploratoire 2023 (Version FR)Document23 pagesBudget Économique Exploratoire 2023 (Version FR)Salma NouniPas encore d'évaluation

- Prsentation+Wali+BAM+au+CNE+CGEM Agadir +020416Document42 pagesPrsentation+Wali+BAM+au+CNE+CGEM Agadir +020416Salma NouniPas encore d'évaluation

- Mesure de Risque de Marché PDFDocument61 pagesMesure de Risque de Marché PDFSalma Nouni100% (1)

- Le Controle de Gestion Bancaire Conception Et Mise en Place Dune Application de La Mesure de La Re PDFDocument82 pagesLe Controle de Gestion Bancaire Conception Et Mise en Place Dune Application de La Mesure de La Re PDFSalma NouniPas encore d'évaluation

- Travaux de Fin D Exercice PDFDocument98 pagesTravaux de Fin D Exercice PDFSalma NouniPas encore d'évaluation

- Communication - Colloque ISCAE - Mounia DIAMANE Et Salah KOUBAADocument25 pagesCommunication - Colloque ISCAE - Mounia DIAMANE Et Salah KOUBAASalma NouniPas encore d'évaluation

- Les Techniques Du Contrôle de GestionDocument1 pageLes Techniques Du Contrôle de GestionSalma NouniPas encore d'évaluation

- Emergence Des Comportements de Leadership TransformationnelDocument195 pagesEmergence Des Comportements de Leadership TransformationnelSalma NouniPas encore d'évaluation

- Devoir N°2 Les Provisions Comptabilié 2 Bac Sciences EconomiquesDocument2 pagesDevoir N°2 Les Provisions Comptabilié 2 Bac Sciences EconomiquesKacem Benlabsir100% (1)

- Les Mille Et Une Vies de Billy Milligan Daniel - Key PDFDocument300 pagesLes Mille Et Une Vies de Billy Milligan Daniel - Key PDFSalma NouniPas encore d'évaluation

- Les Mille Et Une Vies de Billy Milligan Daniel - Key PDFDocument300 pagesLes Mille Et Une Vies de Billy Milligan Daniel - Key PDFSalma NouniPas encore d'évaluation

- Méthodes de Recherche en Management by ImihiDocument618 pagesMéthodes de Recherche en Management by ImihiSalma Nouni100% (3)

- Conjoncture 985 Octobre Novembre 2016Document52 pagesConjoncture 985 Octobre Novembre 2016Salma NouniPas encore d'évaluation

- Soufi Mon Amour Elif ShafakDocument477 pagesSoufi Mon Amour Elif ShafaksantseteshPas encore d'évaluation

- Entrainement N°2 Provisions 2012 2013 Comptabilité 2 BAC SEDocument2 pagesEntrainement N°2 Provisions 2012 2013 Comptabilité 2 BAC SESalma Nouni0% (1)

- 2nde CoursDocument4 pages2nde CoursfayePas encore d'évaluation

- 082 Glaucome Chronique PDFDocument1 page082 Glaucome Chronique PDFYacine MilediPas encore d'évaluation

- Guide - Education Aux Droits de L'hommeDocument212 pagesGuide - Education Aux Droits de L'hommeReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation

- Le Cycle de Vie Dun Produit PDFDocument23 pagesLe Cycle de Vie Dun Produit PDFAbdelhafid Satfi100% (1)

- NF en Iso 5667-3-2018Document57 pagesNF en Iso 5667-3-2018zanazePas encore d'évaluation

- Le Livret Du LicenciéDocument36 pagesLe Livret Du LicenciéUSRYB100% (2)

- Ree 36 App 01Document42 pagesRee 36 App 01Kamel KimoPas encore d'évaluation

- Imágenes - (Egipto) - Émile Prisse D'avennes - Visions D'égypteDocument17 pagesImágenes - (Egipto) - Émile Prisse D'avennes - Visions D'égypteFerdinand Da VinciPas encore d'évaluation

- Serieec1 Tp4 Regime Transitoire RC Et RL Enonce-2Document2 pagesSerieec1 Tp4 Regime Transitoire RC Et RL Enonce-2Ya HiaPas encore d'évaluation

- Fiche n2 LangueDocument3 pagesFiche n2 LangueNadir GhezalaPas encore d'évaluation

- Corrigé 3: Mesftp Collection Essebil Au BAC Sciences NaturellesDocument11 pagesCorrigé 3: Mesftp Collection Essebil Au BAC Sciences Naturellesالشيخ معط الله عبد القادر100% (1)

- Chapitre 1Document32 pagesChapitre 1Amira WarhéniPas encore d'évaluation

- TD Mecanique Des Fluides l3 SteDocument6 pagesTD Mecanique Des Fluides l3 SteAnzoumana Fofana100% (1)

- Corrige Devoir-01 - Gpb-Finance Comptabilite TC - CerapDocument2 pagesCorrige Devoir-01 - Gpb-Finance Comptabilite TC - CerapBrigitta DjikiniPas encore d'évaluation

- Pro Outils Logiciel XL Pro 400 Manuel Dutilisation 0Document121 pagesPro Outils Logiciel XL Pro 400 Manuel Dutilisation 0Brell LÉKAKAPas encore d'évaluation

- Devoir de Contrôle N°3 Eco 2011 2012 (Mme Boubaker Rym)Document4 pagesDevoir de Contrôle N°3 Eco 2011 2012 (Mme Boubaker Rym)MerciPas encore d'évaluation

- Les Droits Et Les Devoirs Des Hommes Et Des Femmes en IslamDocument9 pagesLes Droits Et Les Devoirs Des Hommes Et Des Femmes en IslamMohamed Chérif KhouaidjiaPas encore d'évaluation

- Configuration LdapDocument2 pagesConfiguration LdapAli BabaPas encore d'évaluation

- Decision Ouverture Tests - Concours 2022-2023Document9 pagesDecision Ouverture Tests - Concours 2022-2023Mohamed CoulibalyPas encore d'évaluation

- Loctite-Guide Des Solutions de MaintenanceDocument52 pagesLoctite-Guide Des Solutions de MaintenanceAnonymous LfeGI2hM100% (1)

- Rapport Mohamed Karoui CompletDocument24 pagesRapport Mohamed Karoui CompletOussema BejaouiPas encore d'évaluation

- Controle BudgétaireDocument28 pagesControle BudgétaireTaha stylesPas encore d'évaluation

- Démarche 8DDocument3 pagesDémarche 8DAnonymadine MyaPas encore d'évaluation

- Le Sol, Sa Definition, Ses Constituants: Chapitre IlDocument17 pagesLe Sol, Sa Definition, Ses Constituants: Chapitre IlDriss BouyaPas encore d'évaluation

- PSU - Solicitation - Formulaire de Garantie de Restitution D'Avance - FRDocument17 pagesPSU - Solicitation - Formulaire de Garantie de Restitution D'Avance - FRNicolle BelloubetPas encore d'évaluation