Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Rapport CID Final

Rapport CID Final

Transféré par

Benhmaida HananTitre original

Copyright

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentRapport CID Final

Rapport CID Final

Transféré par

Benhmaida HananSommaire………………………………………………………………………………...

……1

Remerciements …………………………………………..……………………………….…..2

Liste des figures………………………………………………………………………………3

Introduction …………………………………………………………………………………..6

Chapitre1 : Présentation de l’organisme d’accueil .…………………………………….…7

Chapitre2 : Présentation du projet ………………………………………………………..10

-Contexte général du projet ……..……………………………………….………...10

-Les contraintes du projet…………………………..……………………….………11

-Le problème d’ensablement……………………………………………….………14

Chapitre3 : Aperçu sur l’ICTAAL (Instructions sur les conditions techniques

d’aménagement des autoroutes de liaison) ……………………………………...………18

Chapitre4 : Etude de définition du tronçon autoroutier « Laayoune – Dakhla » ……20

-Choix du couloir de passage ……..………………………………………………20

-Modèle numérique de terrain (Logiciel Global Mapper) ……….……..20

-Tracé en plan ……………………………………………………………….22

-Profil en long ……………………………………………………………….24

-Profil en travers (Choix du profil en travers type)……….…….……….27

-Modélisation avec logiciel Autocad Civil 3D ……………………………………30

-Modélisation avec logiciel Piste …..………………………………………………38

-Choix de la structure du chaussée ………………………………………………..52

-Calcul hydrologique ……………………………………………………………….56

Chapitre5 : Solutions proposées pour le problème d’ensablement ………….…………72

Difficultés rencontrés durant le stage ………………………………………….…………89

Apport technique du stage ………………………………………………….……………..90

Conclusion…………………………………………………………………………………...91

Références Bibliographique……………………………………………………………......92

Annexes………………………………………………………………………...…………....93

1

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il

apparaît opportun de commencer ce rapport de stage par des remerciements, à

ceux qui nous ont beaucoup aidés au cours de ce stage, et même à ceux qui ont

eu la gentillesse de faire de ce stage un moment très profitable.

Nous tenons à exprimer notre respectueuse reconnaissance à M. ATTOU chef

de département autoroutes pour son accueil au sein de CID, et nous accorder

l’opportunité d’effectuer un stage dans le domaine qui nous inspire le plus.

Nous tenons aussi à exprimer nos profondes gratitudes à monsieur

OUAJJOU Mohammed Amine, l’ingénieur spécialisé dans ce domaine pour son

encadrement tout au long de cette période de stage, ses conseils, et l’expérience

enrichissante qu’il nous a transmis.

Nous remercions également tous les ingénieurs et les techniciens de CID qui

nous ont accueillis dans leur bureau durant la période de notre stage.

2

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Figure -1- Organigramme de l’organisme d’accueil……………………………...8

Figure -2- Réseau routier des provinces sahariennes 1988 …………………..…10

Figure -3- Cartes des contraintes .............................................................................11

Figure -4- Contraintes physiques ............................................................................11

Figure -5- Contraintes naturelles ............................................................................12

Figure -6- Contraintes humaines ............................................................................12

Figure -7- Légende de la carte des contraintes......................................................13

Figure -8- Exemples d’ensablement……………………………...……………….14

Figure -9- Exemple d’ensablement………………………………………………..15

Figure -10- Cartes de répartition des sites sensibles à l’ensablement en Afrique

du nord (d’après Caudé Gaussen, 1994)……………………………………..…..15

Figure -11- Cartes des zones d’ensablement au Maroc…………………………16

Figure -12- La norme française I.C.T.A.A.L……………………….……………..19

Figure -13- Interface du logiciel « Global Mapper » ……………………………20

Figure -14- L’air d’étude exporte vers Global Mapper…….…….…….….….....21

Figure -15- Choix du couloir de passage à l’aide des courbes de niveau fournis

par Global Mapper……………………………………………………………….…21

Tableau 1 – Les rayons de la norme I.C.T.A.A.L……………………………..….22

Figure -16- Zone d’ensablement proche de Laayoune………….………………23

Figure -17- Sens des vents dominants d’après le site « fr.windfinder.com »….23

Tableau 2 – Le profil en long dans la norme I.C.T.A.A.L……………………….25

Tableau 3 – Le profil en long dans RMDEM……………………………………..25

3

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Tableau 4 – Changement de déclivités et rayon de visibilité………….………..26

Figure -18- Eléments d’un profil en travers d’une section courante…….…….27

Figure -19- Interface global du Civil 3D ……………………………...…………..30

Figure -20- Couloir de passage avec courbe de niveau Tronçon Laayoune-

Boujdour…………………………………………………………...……………….31

Figures -21,22 et 23 - Etapes de création de l’axe ……………………...…32 et 33

Figure -24- L’axe du l’autoroute (En couleur rose)………………………..……33

Figure -25- Création du profil en long terrain naturel ………………………...34

Figure -26- Création du profil en long projet …………………………..………34

Figure -27- Création du profil en long projet………………………………..….35

Figure -28- Saisi des données pour profil en long……………….……………..36

Figure -29- Cartouche du profil en long ………………………………………..36

Figure -30- Création du profil en travers type…………………………...……..37

Figure -31- Le profil en travers type sur Civil 3D……………………………...37

Figure -32- Logiciel Piste 5……………………………………………………….38

Figure -33- Interface logiciel Piste 5…………………...………………….……..39

Figure -34, 35- Lecture des données topographiques sur Piste……………….41

Figure- 36-37- Triangulation et édition des courbes de niveau ........................42

Figure -38- Conception plane…………………………………………………….43

Figure -39- Création des points et des droites………………………………….43

Figure -40-41- Création des cercles et des colthoides…………………………44

Figure -42-43-44- Création du fichier .PIS……………………………………...45

Figure -45-46- calcul du terrain naturel………………………………………...46

Figure -47-48- calcul des dévers…………………………………………………47

Figure -49-50- réalisation du profil en long……………………………………48

4

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Figure -51-52- saisie des caractéristiques de la plateforme, déblai …………49

Figure -53-54-55- création des profils en travers courant…………………50-51

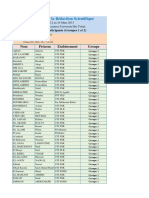

Tableau -5- Statistique des comptages 2013 et 2014 ………………….………..53

Figure -56- Fiche de dimensionnement de chaussée GB3……………………..55

Figure -57-58- Interface de Global Mapper…………………………………….56

Figure -59-60- génération des bassins versants………………………………..57

Figure -61-62- choix des bassins versants dont le cours d’eau principale coupe

l’axe de l’autoroute………………………………………………………………..57

Figure -63-64- affichage des caractéristiques du bassin……………………….58

Figure -65- détermination de la longueur du talweg principal………………59

Figure -66- Calcul de la pente du talweg à travers le PL………..…………….64

Figure -67- Typologie de dune littorale…...………………………………….…79

Figure -68- Travaux de déblayage du sable de la chaussée……………………80

Figure -69- Impact des remblais accumulés près de la chaussée sur

l’ensablement de la route………………………………………………….............81

Figure -70- Rehaussement de la chaussée pour faciliter le transit des sables..81

Figure -71- Les techniques utilisées à Tarfaya……………………………….......82

5

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

L’ingénierie civile est une panoplie d’activités qui contribue au

développement du pays en édifiant des infrastructures et des superstructures

selon les règles d’art.

Ainsi ce secteur requiert des acteurs ayant acquis les connaissances, les

compétences et les outils nécessaires pour faire un travail fructueux et aboutir à

des constructions et des édifices de bonne qualité et de long rendement, c’est la

mission des ingénieurs génie civil.

Pour ceci l’Ecole Hassania des Travaux Publics a prévu un parcours

estudiantin où l’élève ingénieur est amené à passer un stage estival lui

permettant d’intégrer le milieu professionnel et de concrétiser ses connaissances

théoriques. Après un stage d’initiation professionnelle l’an dernier, le stage

ingénieur prévu à la fin de la deuxième année vient renforcer ceci. Pendant six

semaines, l’élève ingénieur doit participer à l’élaboration d’un projet réel de

génie civil.

Dans ce cadre, nous avons eu l’opportunité de passer notre stage

ingénieur au sein du bureau d’étude «Conseil, Ingénierie, Développement

(CID) », et durant lequel on nous a confié la tâche de participer à l’étude de

définition d’une autoroute qui va relier la ville de Laayoune et la ville de

Dakhla. Les objectifs de ce stage sont :

Intégrer le milieu de travail des ingénieurs en respectant les

contraintes.

La mise en exerce des acquis théoriques que nous avons appris

durant les deux années d’étude.

6

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

CHAPITRE 1 :

PRESENTATION DE L’ORGANISME D’ACCUEIL

CID : Conseil, ingénierie et Développement

1- Présentation de l’organisme d’accueil : "C.I.D."

Créée en 1981, la CID -Conseil Ingénierie Développement- est une société

d'ingénierie pluridisciplinaire intervenant dans les projets de génie civil, de

bâtiment, de transport et d'hydraulique. L’un des pionniers dans le domaine

de l‘ingénierie au Maroc, la C.I.D. se dote d’une équipe qui compte plus de 350

ingénieurs et techniciens et assure :

Les prestations de maîtrise d'œuvre : études techniques, études

économiques, analyses environnementales, suivi des travaux de

réalisation, ordonnancement.

Pilotage et coordination (OPC), management de la qualité, assistance à

l'exploitation et à la maintenance.

Planification des projets, préparation des termes de références,

assistance pour l'évaluation des offres et la sélection des entreprises,

suivi et pilotage des études et des investigations, assistance sur les plans

juridique et institutionnel...

2- Personnels de CID :

A chaque intervention, CID met en place une équipe pluridisciplinaire

d’ingénieurs et de techniciens, choisis en fonction de leurs compétences et de

la nature du problème posé.

Cette équipe travaille de façon intégrée sous la direction d’un chef de

projet, ingénieur de haut niveau, qui reste l’interlocuteur privilégié du client et

qui appuie son intervention sur une étroite concertation avec tous les

intervenants impliqués dans le projet, de sorte à aboutir à des solutions

optimales.

7

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

3- Compétences techniques :

Pour améliorer le niveau de compétence et suivre l’évolution des

techniques et des procédés, CID réalise chaque année, pour l’ensemble de son

personnel, un programme de formation continue dans les différentes

disciplines de son activité.

4- Activités de CID :

Dans ses principaux domaines d’activités, le bureau d’études CID peut

intervenir dans toutes les phases de la vie d’un projet ou d’un ensemble de

projets :

Etudes d’identification et d’évaluation ;

Plans directeurs ;

Etudes de factibilité ;

Etudes préliminaires et d’avant-projet ;

5- Organisation de CID

Figure -1- Organigramme de l’organisme d’accueil

8

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

6- Fiche sommaire de présentation du CID

Raison sociale Conseil, Ingénierie et

Développement

Année de fondation 1982

Statut juridique Société Anonyme

Capital social 18.772.400,00 Dirhams

Effectif 250 employés dont 110 ingénieurs

Registre de commerce Rabat, n° 26.393

C.N.S.S. n° 108.4467

Identification fiscal n° 03331267

Adresse Technopolis Salé Jadida – Rabat

Boîte postale N° 1340 RP Rabat

Téléphone (0537) 57 95 00 (30 LG)

Télécopie (0537) 71 10 87

E-mail cid@cid.co.ma

Site internet www.cid.co.ma

9

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

CHAPITRE 2 :

PRESENTATION DU PROJET

1- Contexte général du projet :

Ce projet autoroutier unique de son genre, vise le renforcement des

infrastructures dans la zone Saharienne, vu que les principales villes de cette

région connaissent une croissance démographique importante, ainsi qu’un

intérêt politique très important.

Le projet en question est divisé en 3 tronçons : Guelemim-Laayoune,

Laayoune –Dakhla et Dakhla-Guerguarat, chacun d’eux a des spécificités en ce

qui concerne les contraintes, les solutions d’ensablement, et les couloirs de

passage.

Par suite, nous allons-nous intéresser à la partie que nous avons traité lors

du stage : Laayoune-Dakhla.

Figure -2- Réseau routier des provinces sahariennes 1988

10

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

2- Les contraintes du projet

Lors de l’identification du couloir de passage, on doit localiser les différentes

contraintes de l’aire de l’étude.

Figure -3- Cartes des contraintes

Ces contraintes peuvent être classées en 3 catégories :

2.1- Les contraintes physiques

Figure -4- Contraintes physiques

11

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

2.2- Les contraintes naturelles

Figure -5- Contraintes naturelles

2.3- Les contraintes humaines

Figure -6- Contraintes humaines

12

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Figure -7- Légende de la carte des contraintes

13

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

3- Le Problème d’ensablement

La mise en mouvement de sable est devenue très importante et très

menaçante au cours de ces dernières décades dans cette zone du Sahara

atlantique marocain.

L’ensablement qui se traduit en particulier par des répercussions

négatives à la fois sur les infrastructures routières, portuaires, industrielles et

agricoles et sur le développement des agglomérations urbaines et rurales, porte

un coup dur à la politique de développement économique et d'aménagement

entamée par le gouvernement dans ces régions.

Figure -8- Exemples d’ensablement

14

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Figure -9- Exemple d’ensablement

L’ensablement qui touche la zone d’étude fait partie de l’ensablement

général qui affecte toutes les zones littorales et continentales situées en dessous

d’une ligne Agadir-Ouarzazate –Errachidia, où la dynamique éolienne est la

plus active de tout le Maroc.

La compréhension de cette dynamique est primordiale pour la

formulation d’un plan de gestion du futur Parc national.

Figure -10-

15

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Figure -11- Cartes des zones d’ensablement au maroc

Il faut noter que les dunes sont omniprésentes sur ce secteur et ce depuis

le début du Quaternaire (2 millions d’années). Elles ont investi cette région et

ne l’ont plus jamais quitté. Les premières dunes ont modelé le paysage qui sert

actuellement de réceptacle aux dunes actuelles.

La ténacité de cette morphogenèse à travers le temps et en dépit des

variations climatiques enregistrées n’a abouti qu’à des fluctuations mineures au

niveau de l’extension, de la taille et de l’orientation des champs dunaires,

plusieurs fois millénaires dans la zone d’étude.

Expliquer une telle constance à travers le temps et comprendre quels sont

les éléments qui influent sur ce développement dunaire pour pouvoir le

contrecarrer exige que l’on connaisse les vecteurs principaux de propagation du

matériel sableux, à savoir l’océan, le relief et le vent. La combinaison particulière

16

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

réalisée dans ce secteur entre ces trois éléments est telle que le phénomène de

l’ensablement sur ce tronçon de la côte atlantique est porté à ses paroxysmes.

La mobilisation et répartition des sables dans la zone d’étude étant sous

l’emprise d’une dynamique éolienne, cette dernière exige pour son étude un

emboîtement des échelles de travail qui va de l’échelle régionale (images

satellites Landsat TM et ETM+) à l’échelle locale (photographies aériennes) et

enfin à celle du terrain et du Laboratoire.

La lutte contre l’ensablement des routes était une activité quotidienne des

services routiers de la zone saharienne, dans les couloirs soumis à ce

phénomène. Cette activité était particulièrement intense d’avril à novembre

lorsque les vents dominants viennent du nord mettant en mouvement les dunes

vives.

17

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

CHAPITRE 3 :

APERÇU GENERALE SUR L’ICTAAL

1- Objet du document et domaine d’application :

L’ICTAAL traite de la conception des autoroutes interurbaines, qu’il

s’agisse de la réalisation d’infrastructures nouvelles ou de l’aménagement du

réseau existant.

Dans cette instruction, le terme autoroute désigne une route à chaussées

séparées comportant chacune au moins deux voies en section courante, isolée

de son environnement et dont les carrefours sont dénivelés.

Il contient les principes généraux et les règles techniques fondamentales

sur ce sujet. Les études préalables, les règles et recommandations techniques de

détail sont traitées dans les documents spécialisés.

Elle ne s’applique pas :

Aux autres types de routes principales – les routes express à une

chaussée, les artères interurbaines et les "routes" – qui font l’objet du

guide Aménagement des Routes Principales (A.R.P.)

Aux routes à chaussées séparées comportant chacune une seule voie de

circulation et des créneaux de dépassement, qui feront l’objet d’une

instruction ultérieure

Aux autoroutes situées en milieu urbain, considérées comme des voies

rapides urbaines, et relevant de l’Instruction sur les Conditions

Techniques d’Aménagement des Voies Rapides Urbaines

(I.C.T.A.V.R.U.), y compris lorsqu’elles assurent la continuité ou

l’aboutissement d’une autoroute interurbaine. Il est toutefois

recommandé en milieu périurbain, lorsque le caractère urbain actuel ou

futur de la voie est faible, d’appliquer les règles de l’ICTAAL.

18

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

2- Structure du document :

Ce document comprend neuf chapitres.

Le chapitre 1 : relatif à la conception générale, décrit la démarche qui

permet d’adapter le projet au contexte dans lequel il s’inscrit.

Le chapitre 2 : énonce les règles de visibilité concernant tous les aspects

de la conception.

Les trois chapitres suivants décrivent les principales caractéristiques

géométriques de l’autoroute : le tracé (3), le profil en travers (4), les

échangeurs (5).

Les chapitres 6 et 7 donnent les principes de mise en œuvre des

rétablissements d’une part, des équipements et des services à l’usager

d’autre part.

Les chapitres 8 et 9 indiquent les dispositions spécifiques s’appliquant

aux sections d’autoroute en relief difficile et à la transformation d’une

route en autoroute.

Figure -12- La norme française I.C.T.A.A.L

19

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

CHAPITRE 4 :

ETUDE DE DEFINITION DU TRONCON

AUTOROUTIER LAAYOUNE-DAKHLA

1- Choix du couloir du passage :

1.1- Le modèle numérique de terrain (Logiciel Global Mapper)

La topographie : une donnée d’entrée :

Puisqu’il s’agit d’une étude de définition, notre encadrant nous a fourni une

aire d’étude ou on peut passer notre autoroute pour avoir les cordonnées des

points constituent notre couloir de passage, on a utilisé le modèle numérique

du terrain (MNT) à l’aide d’un logiciel qui s’appelle « Global mapper ».

Figure -13- Interface du logiciel « Global Mapper »

Ce logiciel contient plusieurs fonctionnalités à savoir le téléchargement

de l’MNT à partir des serveurs de world imagery la manipulation des fichiers

Autocad sur le logiciel, la création des courbes de niveau et le profil en long du

terrain naturel.

20

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Pour obtenir le MNT de la zone désiré, on insère notre aire d’étude dans

global mapper et on délimite la zone de notre étude on la télécharge le MNT.

Après, on dessine les courbes de niveau à ce stade on peut choisir un

couloir de passage qui respecte la topographie de la zone on exporte donc tous

ses informations sur un fichier Autocad .DWG et on télécharge le MNT de notre

couloir sous forme de fichier .DEM qui est lisible par le logiciel Civil 3D.

Figure -14- L’air d’étude exportée vers Global Mapper

Figure -15- Choix du couloir de passage à l’aide des courbes de niveau

On insère après le MNT sous forme de fichier .DEM dans Civil 3D et on colle le

couloir qu’on a déjà choisi pour démarrer le tracé en plan de notre autoroute.

21

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

1.2- Le tracé en plan :

La première étape dans un projet de conception de route est de

déterminer le couloir de passage pour la route dans cet optique on a démarré

notre travail par la collection des modèles numérique de train à l’aide du logiciel

« Global Mapper » afin de prendre une idée sur la topographie du terrain.

Lorsqu’on détermine le couloir de passage (100 m) en évitant les

contraintes (humaines – naturels et topographiques), on procède donc à

l’élaboration du tracé en plan toute en respectant la norme française

« I.C.T.A.A.L ».

Pour la catégorie de l’autoroute le maitre d’ouvrage a choisi une catégorie

L1 qui correspond à une vitesse de base de 130 km/h mais au Maroc en se limite

à 120 km/h. Dans ce sens la norme ICTAAL exige pour le rayon minimal non

déversé 1000 m. Mais l’ICTAAL conseille d’utiliser un rayon de 1,5Rnd ce qui

fait 1500 m.

Tableau 1 – Les rayons de la norme I.C.T.A.A.L

Et puisque c’est une étude de définition, notre encadrant nous a

recommandé de faire des rayons de 3000 m afin de pouvoir faire des

modifications futur dans les étapes qui suivent l’étude de définition.

22

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Parmi les contraintes rencontrées lors de l’élaboration du tracé en plan

c’est l’ensablement dans la région de Laayoune, donc on est obligé de traverser

une zone d’ensablement (Cf. figure).

Figure -16- Zone d’ensablement proche de Laayoune

Pour diminuer l’ensablement sur notre autoroute, nous avons choisi le

plus petit passage dans cette zone mais toute en respectant le fait que le tracé

doit être dans le sens des vents dominants. Pour déterminer le sens des vents

dominants, nous avons utilisé un site sur internet spécialisé dans les statistiques

sur le vent dans les aéroports (fr.windfinder.com). Nous avons trouvé que le

vent dominant vient du nord-est comme il est indiqué dans la figure au-

dessous.

Figure -17- Sens des vents dominants d’après le site « fr.windfinder.com »

23

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

En conclusion pour le TP nous avons respecté les instructions suivantes

suivant :

Autoroute de type L1.

Pour les raccordements nous avons utilisé des raccordements circulaires

(Etude de définition).

Rayons non déversé de 3000 m.

Les alignements droits ne dépassent pas 5 Km.

Eviter dès que possible les zones d’ensablement.

Traverser les zones d’ensablement dans le sens des vents dominants

(Nord-Est).

Les règles de continuités sont vérifiées puisque tous les rayons sont

supérieurs au Rmn (3*Rmn).

1.3- Le profil en long :

Le profil en long est le développement du cylindre vertical sur lequel est

tracé l’axe de la route, il est constitué de segments de droite raccordés par des

arcs de cercle caractérisés par leurs rayons (particulièrement des paraboles).

L’autoroute en question correspond à la catégorie L1 (130-120km/h),

donc selon l’ICTAAL le profil en long doit respecter les conditions suivantes :

La déclivité maximale est de 5%

Le rayon minimal en angle saillant est : 12500 m, et en rentrant est : 4200 m.

24

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Tableau 2 – Le profil en long dans la norme I.C.T.A.A.L

Et d’après les directives du METL, on doit essayer de respecter certaines

règles afin de lutter contre l’ensablement de la route, à savoir :

Les déblais sont interdits

La route est construite en léger remblai : 0.5m-1m

La déclivité maximale est de 4%

Le rayon minimal en angle saillant est : 9000 m, et en angle rentrant est :

4000 m

Tableau 3 – Le profil en long dans RMDEM

25

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Dans le cas de changement de déclivité q inférieur aux valeurs définies

dans le tableau ci-dessous, par catégorie, et donnant lieu à un angle saillant du

profil en long, les projeteurs s’efforceront de placer un rayon de raccordement

dit « rayon de visibilité » assurant la visibilité de 500 mètres entre points à 1,10

mètres au-dessus du sol .

La présente prescription ne sera toutefois appliquée que si elle ne rend

pas inévitable des terrassements en déblai ou des terrassements en remblai de 1

m de hauteur (q = Ip1 – p2I, p1 et p2 étant les pentes exprimées en pourcentage

et en valeur algébrique de part et d’autre du raccordement.

Tableau 4 – Changement de déclivités et rayon de visibilité

Finalement, pour des raisons d’assainissement routier longitudinal, la

déclivité minimale est de 0.2-0.3% en profil courant, et de 0.5% sur les

ouvrages d’art.

Lorsque le tracé coupe une route classée la ligne rouge doit être calé d’au

moins 5.1+0.5+1=6.6m sur une largeur de 200m et de 5m s’il s’agit d’une

piste.

26

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Autres les règles citées la haut, il faut assurer une coordination entre le tracé

en plan et le profil en long, ceci dit, un raccordement en angle saillant du profil

en long ne peut pas avoir pour effet que les usagers soient surpris par un visage

les suivant immédiatement.

On y parviendra :

Soit en séparant nettement les courbes en plan et changement de déclivité

en angle saillant.

Soit en rapprochant autant que possible sommet de courbe et sommet de

raccordement en profil en long.

1.4- Le profil en travers :

Eléments d’un profil en travers autoroutier :

Figure -18- Eléments d’un profil en travers d’une section courante

Pour la chaussée :

Chaque chaussée comporte de 2 à 4 voies de circulation larges de 3,50 m.

27

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Pour le TPC :

Le T.P.C. assure la séparation matérielle des deux sens de circulation. Sa

largeur résulte de celle de ses constituants : les deux bandes dérasées de

gauche et la bande médiane.

Bande dérasée de gauche (B.D.G.)

Elle est destinée à permettre de légers écarts de trajectoire et à éviter un

effet de paroi lié aux barrières de sécurité. Elle contribue dans les courbes à

gauche au respect des règles de visibilité. Elle est dégagée de tout obstacle,

revêtue et se raccorde à la chaussée sans dénivellation. Sa largeur est de 1,00 m.

Bande médiane

Elle sert à séparer physiquement les deux sens de circulation, à implanter

certains équipements (barrières de sécurité, supports de signalisation, ouvrages

de collecte et d’évacuation des eaux) et, le cas échéant, des piles d’ouvrages et

des aménagements paysagers.

Sa largeur dépend, pour le minimum, des éléments qui y sont implantés.

Si elle est inférieure ou égale à 3 m, elle est stabilisée et revêtue pour en faciliter

l’entretien. Sinon, elle peut être engazonnée et plantée d’arbustes, à moins que

sa largeur et la topographie du site ne permettent la conservation du terrain

naturel et de la végétation existante ; dans ce cas, une berme de 1,00 m est

maintenue en bordure de la B.D.G.

Pour l’accotement :

L’accotement comprend une bande d’arrêt d’urgence (B.A.U.) bordée à

l’extérieur d’une berme.

La bande d’arrêt d’urgence (B.A.U.)

La B.A.U. facilite l’arrêt d’urgence hors chaussée d’un véhicule, la

récupération d’un véhicule déviant de sa trajectoire, l’évitement d’un obstacle

sur la chaussée, l’intervention des services de secours, d’entretien et

d’exploitation.

Elle est constituée à partir du bord géométrique de la chaussée d’une sur-

largeur de chaussée qui porte le marquage en rive, puis d’une partie dégagée

28

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

de tout obstacle, revêtue et apte à accueillir un véhicule lourd en stationnement.

Aucune dénivellation ne doit exister entre la chaussée et la B.A.U.

Sa largeur est de 2,50 m, ou de 3,00 m lorsque le trafic poids lourd excède 2 000

v/j (deux sens confondus).

La berme

Elle participe aux dégagements visuels et supporte des équipements :

barrières de sécurité, signalisation verticale…

Sa largeur qui dépend surtout de l’espace nécessaire au fonctionnement

du type de barrière de sécurité à mettre en place est de 1,00 m minimum ; mais

elle peut être intégrée à un dispositif d’assainissement dont la pente ne dépasse

pas 25 %.

En conclusion pour notre profil en travers, nous avons choisi :

Largeur de la chaussée : 2 x 3.50 m

TPC : 3.00 m dont la BDG 2 x 1.00 m.

BAU : 2.50 m

Berme : 1,00 m

Arrondi : 1,00 m

29

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

2- Modélisation avec le logiciel Autocad Civil 3D :

2.1- Présentation d’AutoCad Civil 3D :

AutoCAD Civil 3D est un produit de la société Autodesk, il est destiné

aux ingénieurs civil et topographe puisqu’il ajoute à l'ensemble de commandes

AutoCAD des commandes uniques applicables au génie civil et à la

topographie.

Ce logiciel est utilisé dans la plupart des bureaux d’études, car il permet

d’entamer un projet multi axes contrairement au Piste qui peut faire juste des

projets mono axes.

Ce logiciel est utilisé aussi en assainissement pour générer le profil en

long des canalisations.

Figure -19- Interface global du Civil 3D

2.2- Modèle numérique de terrain :

Après la détermination du couloir de passage, nous avons téléchargé le

modèle numérique de ce couloir en extension .dem afin de déterminer les

courbes de niveau.

30

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Figure -20- Couloir de passage avec courbe de niveau Tronçon Laayoune-

Boujdour.

2.3- Tracé en plan :

Après l’obtention de la courbe de niveau on procède au tracé en plan

selon les caractéristiques précisées dans la partie tracé en plan.

On trace une polyligne sans raccordement et on fait crée axe à partir

d’un objet.

31

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Figure -21-

Puis une fenêtre s’ouvre pour insérer les caractéristiques géométriques

de notre autoroute.

Figure -22-

32

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Figures -21,22 et23 - Etapes de création de l’axe

On clique sur OK, on aura donc notre tracé en plan, il reste de le revérifier

avec la carte des contraintes et de le rectifier si nécessaire.

Figure -24- L’axe du l’autoroute (En couleur rose)

33

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

2.4- Profil en long :

On clique sur Lg profil long Créer une ligne de profil en long de surface

Figure -25- Création du profil en long terrain naturel

On aura comme résultats le profil en long du terrain naturel.

Pour crée le profil en long du projet on clique sur Lg profil long

Outils de création de ligne de profil en long.

Figure -26- Création du profil en long projet

34

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Lorsque on choisit le profil en long du terrain naturel une boite de

dialogue s’ouvre pour crée le profil en long du projet.

Figure -27- Création du profil en long projet

Et un outil de modification de la ligne de profil en long apparait pour

déterminer les caractéristiques géométriques du profil en long.

35

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Figure -28- Saisi des données pour profil en long

Lorsque on termine on vérifie la conformité du profil en long avec les

caractéristiques déjà indiqué dans la partie « Profil en long ».

Et enfin on ajoute les cartouches pour finaliser notre profil en long.

Figure -29- Cartouche du profil en long

36

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

2.5- Profil en travers :

Pour crée le profil en travers type, on clique créer un profil type.

Figure -30- Création du profil en travers type

Et puis on ouvre la palette des outils pour constituer notre profil en

travers type, à la fin on aura notre profil en travers sous la forme suivante :

Figure -31- Le profil en travers type sur Civil 3D

37

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

3- Modélisation avec le logiciel Piste :

3.1- Introduction

Piste est l'outil de base pour les bureaux d'études devant concevoir des

projets linéaires de génie civil depuis le simple chemin de remembrement

jusqu'au projet autoroutier en passant par les projets de renforcement de

chaussée existante. Sa souplesse lui permet en outre de pouvoir traiter toutes

les études modélisables par profils en travers (canaux, digues, barrages, voies

ferrées, travaux aéroportuaires, tranchées,…).

Figure -32- Logiciel Piste 5

3.2- Organisation du logiciel :

Un projet routier sur le logiciel PISTE 5.0.6 comporte quatre fichiers

principaux chaque fichier résume un élément du tracé routier :

Fond de plan du module TPL (.seg) : Terrain naturel

Conception plane (.dap) : Axe en plan

Conception longitudinale (.dpl) : Profil en long

Profil type (.typ) : Profils en travers type

Conception transversale (.pis) : Regroupe l’ensemble des fonctions liées à

l’utilisation d’un fichier Piste.

38

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Méthodologie générale à suivre pour l’élaboration d’un projet routier

sur PISTE

39

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

3.3- Réalisation du fond du plan :

Création d’un fichier semi de points :

C’est un fichier d’extension xyz, obtenu en levant le terrain par un levé

topographique qui doit contenir tous les détails de la zones y compris les

constructions, les poteaux électriques, les ouvrages hydrauliques…

Création d’un fichier .seg :

C’est un fichier d’extension seg, crée en ouvrant un nouveau fichier fond de

plan TPL, puis en cherchant le chemin d’accès au fichier semis de points

d’extension xyz.

Figure -33- Interface logiciel Piste

40

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Après la lecture du fichier points topo, un histogramme de répartition des cotes

lues apparaît.

Figure -34,35, - Lecture des données topographiques sur Piste

41

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Création des courbes de niveaux :

On fait appel au fichier enregistré sous l’extension seg, afin d’établir le

calcul de triangulation, des courbes de niveaux, des points bas et des points

haut. A partir des points top, la triangulation permet de construire un modèle

surfacique du terrain composé de triangles.

Puis, on calcul les courbes de niveau, et on peut également supprimer la

triangulation par la commande « RAZ Triangles » dans le menu Calcul.

Figure -36-37- Triangulation et calcul des courbes de niveau

42

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

3.4- Réalisation du tracé en plan :

Avec l’outil informatique PISTE On ouvre le fond de plan puis on cré un

fichier de conception plane (.dap)

Figure -38- Conception plane

Apres, on passe à la saisie des différents éléments comme suit :

Point Pi : POI Pi Xi Yi

Droite Di : DRO Di Pi Pi+1

Figure -39- Création des points et des droites

43

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Rayon Ri de longueur Vi : DIS Ri Vi (avec un signe(-) si la courbe dans

le sens horaire sinon un Signe (+))

Paramètre du clothoide PARAi de valeur VPi : DIS PARAi VPi

Cercle Ci : CER Ci Di Di+1 Ri

Liaison arc de clothoide Li : LIA Li Di Di+1 PARA PARAi Ri

Figure -40-41- Création des cercles et des colthoides

44

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Axe : AXE AXE1 P1 AUTO

Ensuite, on crée le fichier .pis

Figure -42-43-44- Création du fichier .PIS

Ainsi on établit le poly ligne qui donne cheminement de la route tout en

essayant de trouver un axe projeté proche de l’axe existant pour éviter

l’expropriation.

45

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

3.5- Réalisation des profils en travers :

Ce profil illustre essentiellement la largeur de la chaussée et des

accotements ainsi que les devers. Pour le réaliser on ouvre la conception

transversale (.pis),

Puis on procède au calcul du terrain par interpolation :

Figure -45-46- calcul du terrain naturel

46

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Puis, on calcul les dévers comme suit : Calcul Dévers

Pour choisir le devers selon les normes intégrer dans piste, on choisit :

Calcul, puis recherche auto.

Figure -47-48- calcul des dévers

47

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

3.6- Réalisation du profil en long :

Ce profil indique la valeur des pentes et des rampes, ainsi que les rayons

des sommets des côtes et des points bas. Pour l’établir il suffit d’ouvrir une

nouvelle conception longitudinale (.dpl),

Puis on passe à la création des points, des droites, des axes et la

tabulation des axes.

Figure -49-50- réalisation du profil en long

48

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

3.7- Choix d’un profil en travers type :

On crée un profil en travers type, et selon les donnée de la plateforme, le

corps de chaussée les accotements, on procède au remplissage des informations

concernant la plate-forme, le déblai, le remblai, la couche d’assise, la couche de

forme et la couche de base.

Figure -51-52- saisie des caractéristiques de la plateforme,

déblai, remblai, et assise.

49

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Puis en ouvre le fichier de la conception transversale et on crée les profils

en travers du projet qui sont composés des deux demi profils type de part et

d’autre de l’axe.

50

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Figure -53-54-55- création des profils en travers courant

3.8- Dessin et édition des pièces :

Enfin on procède au dessin et à l’édition du tracé en plan, du profil en long

et du profil en travers, puis on réalise la tabulation et on indique le volume des

terrassements. Chose qu’on n’a pas fait puisqu’il s’agit justement de l’étude de

définition du projet.

51

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

4- Choix de la structure de la chaussée :

En absence de norme marocaine pour le dimensionnement de la structure de

chaussée d’une autoroute nous nous sommes référées au catalogue des

structures types de chaussées neuves. Pour ce catalogue les données d’entée

pour dimensionner une structure de chaussée sont :

- Durée de dimensionnement initiale de la chaussée et risque de calcul (30 ans

pour les VRS et 20 ans pour les VRNS).

- Données climatiques ;

- Trafic ;

- Plate-forme support de chaussée ;

- Caractéristiques mécaniques des matériaux prises en compte.

Pour la durée de dimensionnement :

Nous avons une autoroute donc c’est une voie de réseau structurant alors la

durée de dimensionnement est de 30 ans.

Pour les données climatiques :

Nous sommes en plein désert donc le climat est sec.

Pour le trafic :

Le calcul du nombre de poids lourds cumulé TCi30ans se fait à l'aide de la

relation suivante :

TCi30ans = 365 x T x C

Avec T : trafic poids lourd MJA a l'année de mise en service sur la voie la plus

chargée

C=d + t x d x (d-1)/2

Avec : d durée de dimensionnement initiale de la chaussée.

t taux de croissance linéaire annuelle du trafic lourd/100.

52

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Pour avoir la valeur de T, on se réfère au dix dernier recueil de trafic

établit par le ministère de l’équipement et de transport et de la logistique et

après on fait un ajustement statistique afin de trouver la valeur de T à l’année

de mise en service. Pour notre stage nous nous somme référées à deux valeurs

de T pour estimer la valeur de T futur.

En 2013 on a TMJA = 1191 et en 2014 on a TMJA = 966 on remarque une

diminution de 18.89%, pour cela notre encadrant nous a recommandé de travail

avec celle de 2013.

Tableau -5- Statistique des comptages 2013 et 2014

D’après « l’expérience marocaine des routes en milieu désertiques », le

pourcentage des poids lourds est de 50% alors nous avons pris T = 1191 x 50%

= 596 PL. Pour le taux de croissance t nous pris 6% (l’expérience marocaine des

routes en milieu désertiques), et donc c= 56,1.

Extrait - de « l’expérience marocaine dans les routes désertiques ».

Pour le taux de croissance :

Extrait de l’expérience marocaine dans les routes désertiques.

En conclusion TCi30ans = 365 x 596 x 56,1 = 12203994, on prend 12,5 millions.

53

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

D’après le catalogue des structures types de chaussées neuves, nous

avons les classes de trafics suivants :

Alors pour notre autoroute nous avons TC530.

Pour la portance de la plate-forme support de chaussée :

D’après « l’expérience marocaine des routes en milieu désertiques », la

portance dans cette région est généralement bonne.

Nous avons estimé cette portance à PF3.

54

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

La structure de chaussée proposée :

Nous avons choisi de travailler avec le grave-bitume de classe 3 (GB3) en

couche de base ainsi qu’en couche de fondation (Voir fiche au-dessous).

Figure -56- Fiche de dimensionnement de chaussée GB3

Donc on peut choisir la structure suivante :

Pour la couche de surface on peut choisir l’un de ses couches proposées :

55

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

5- Calcul hydrologique :

Une partie du stage s’est articulée autour du calcul hydrologique, dans le

but de dimensionner les ouvrages hydrauliques qui vont servir à évacuer les

eaux ruisseler vers la chaussée, mais aussi, pour déterminer le niveau des plus

hautes eaux pour le calage de la ligne rouge.

Pour ce faire, en utilisant global mapper, on va d’abord délimiter les

bassins versants qui contribuent à des écoulements qui coupent l’axe de la route.

Figure -57-58- Interface de Global Mapper

Pour générer les bassins versants on sélectionne la zone d’étude, puis on

clique sur analysis--- generate watershed

56

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Figure -59-60- génération des bassins versants

Après, les bassins versants et les cours d’eau principales vont s’afficher comme

suite :

Figure -61-62- choix des bassins versants dont le cours d’eau

principale coupe l’axe de l’autoroute

57

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Ensuite, on affiche les caractéristiques des bassins versants, qui vont nous

permettre de calculer le débit de crue et le NPHE, en faisant un clic droit sur le

BV, puis Analysis/Measurement et MEASURE.

Figure -63-64- affichage des caractéristiques du bassin

58

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Pour déterminer la longueur du talweg le plus long, on utilise l’outil de

mesure, on suit le cours d’eau, et on lit la longueur dans la barre en bas.

Figure -65- détermination de la longueur du talweg principal

On résume les caractéristiques utiles du BV qu’on va étudier dans le

tableau suivant :

PK Surface (Km^2) Perimetre(Km) Longeur talweg (Km) Pente moyenne (%) Altitude moyenne (m)

9+102 6,144 18,506 2,69 1,16 77,6

On distingue trois groupes de paramètres caractérisant un bassin versant

et influençant son temps et la forme de sa réponse, c.-à-d. comment (en termes

de forme, volume et rapidité) le bassin transforme les pluies reçues en

écoulement vers son exutoire :

- Les caractéristiques physiques de forme, de relief et de pente

- Les caractéristiques du réseau de drainage

- Les caractéristiques du sol et de végétation

59

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Les caractéristiques physiques de forme, de relief, de pente, et

d’écoulement :

Les premières caractéristiques physiques du bassin qu’on doit mesurer

sont sa surface et son périmètre. Pour le bassin versant qu’on a choisi, ces

paramètres sont :

S=6.144 Km2 et P=18.506 Km.

Les caractéristiques de forme :

Permettent de déterminer la configuration géométrique et la forme du

bassin telle que projetée sur un plan horizontal. On peut utiliser deux indices :

Indice de compacité de Gravelius :

Il est défini par le rapport de périmètre du bassin au périmètre du cercle

ayant même superficie :

Pour notre bassin : KG=2.09

Indice de forme de Horton :

Il exprime le rapport de la largeur moyenne du bassin versant à la

longueur du cours d'eau principal.

- 1.5 < KG < 1. 8 et KH < 1 si la forme du

bassin est allongée : Bassin A

- 1.0 < KG < 1.15 et KH > 1 si la forme du

bassin est ramassée : Bassin C

Dans notre cas KH=0.018, notre bassin est

allongé (type A) ce qui était prévisible.

60

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Le rectangle équivalent :

Cette notion a été introduite par Roche et elle est utilisée pour pouvoir

comparer le comportement hydrologique de deux bassins.

Il s'agit d'une transformation purement géométrique en vertu de laquelle on

assimile le bassin à un rectangle ayant le même périmètre et la même superficie.

De cette façon les courbes de niveau deviennent des droites parallèles aux petits

côtés du rectangle. L'exutoire se situe à l'un de ses petits côtés.

Les dimensions du rectangle équivalent se calculent à partir des relations

suivantes :

Lorsque KG ≤ 1.12, le bassin a une forme circulaire et la transformation

géométrique en rectangle équivalent n'est plus réalisable, le bassin sera assimilé

à un carré.

Dans notre cas Leq=8.533 Km et leq= 0.72 Km

Les caractéristiques de relief :

De nombreux paramètres hydrologiques comme par exemple les

températures, les précipitations varient en fonction de l'altitude.

Il est donc du plus grand intérêt, pour l'hydrologue, de connaître la

répartition des surfaces d'un bassin versant, en fonction de l'altitude.

61

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

La courbe hypsométrique :

C’est une courbe où l’on représente l’altitude en fonction de la superficie.

Celle–ci est obtenue en mesurant les surfaces comprises entre certaines tranches

d'altitude ou courbes de niveaux.

La courbe hypsométrique se trace en représentant en abscisse le

pourcentage de la surface totale du bassin qui se trouve au-dessus des altitudes

portées en ordonnées.

L'altitude moyenne du bassin versant :

Elle permet d'analyser les lois réglant les précipitations et le ruissellement

superficiel, elle se définit comme l'ordonnée moyenne de la courbe

hypsométrique et correspond au rapport de l'aire sous la courbe hypsométrique

à la surface totale du bassin

L’altitude moyenne de notre bassin est donnée par Global mapper,

hmoy=77.6 m

l'altitude médiane :

Elle correspond au point d'abscisse 50 % sur la courbe hypsométrique.

L’altitude minimale :

Se situe à l'exutoire du bassin qui représente son point de contrôle : hmin

Pour notre bassin hmin= 70 m.

l'altitude maximale :

C'est l'altitude la plus forte relevée au cours de la limitation du bassin,

hmax. C’est le point culminant du bassin.

Pour notre bassin, hmax = 87 m.

le mode ou l'altitude la plus fréquente :

Elle est relevée sur le diagramme hypsométrique et correspond au milieu de

la tranche d'altitude à laquelle correspond le maximum de superficie.

Pour notre bassin, hmode = 78 m.

62

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Les caractéristiques de pente du bassin :

Leur connaissance est d'une grande importance car il est évident que les

eaux ruissellent d'autant plus que la pente des versants est grande, c'est ainsi

qu'en montagne on rencontre, pour une averse donnée, des crues plus

importantes qu'en plaine où les pentes sont beaucoup plus faibles.

Le calcul de la pente moyenne du bassin tient compte de la dénivellation et

de la longueur L mais non de la position relative des différentes courbes de

niveau. Le temps et l'amplitude du ruissellement dans les bassins sont très

influencés par la répartition de la superficie en fonction du relief. C'est pour cela

que les hydrologues calculent d'autres indices de pente pour mieux analyser le

ruissellement dans un bassin donné.

La pente moyenne du bassin :

Elle joue un rôle important dans le ruissellement. Des pentes raides

accélèrent le temps de réponse d'un bassin. On estime la pente moyenne d'un

bassin à partir de la courbe hypsométrique du bassin.

Dans notre cas, Global mapper donne : Pmoy= 1.16%

Les indices de pente influencent la réponse du bassin au niveau du volume

écoulé, de la forme de l’hydro gramme de débit écoulé, et très particulièrement

au niveau de la durée de l’écoulement et de l’enregistrement du débit max

63

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

La pente moyenne du cours d'eau principal :

C'est le facteur moteur qui détermine la vitesse avec laquelle l'eau va

s'écouler pour se rendre à l’exutoire. Parmi les méthodes que l'on rencontre,

nous citerons les suivantes

Où Hmax et Hmin sont les altitudes extrêmes relevées sur le cours d’eau.

Dans notre cas, Pmoy= (77-71)/2.69 = 0.223%, nous l’avons calculée à

partir du profil en long du talweg principal visualisé dans global mapper

comme suivant :

Figure -66- Calcul de la pente du talwegs à travers le PL

La pente moyenne se calcule par la moyenne arithmétique des pentes

relevées sur chaque tronçon du profil en long du cours d’eau.

Un calcul s'effectue aussi à partir du profil en long en déterminant une

hauteur moyenne, Hmoy, qui correspond à la surface sous la courbe du

profil en long du cours d'eau divisée par sa longueur totale L.

64

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Paramètres en relation avec les écoulements :

La connaissance de l’écoulement de surface dépend essentiellement des

facteurs morphologiques, de l'état et nature du sol ainsi que de la taille du bassin

versant.

Deux paramètres importants caractérisent la capacité et la rapidité de

l’écoulement et permettent de mettre en relation les précipitations et les débits

dans un bassin versant.

Le coefficient de ruissellement :

Le coefficient de ruissellement est l’un des paramètres clés qui caractérise le

comportement hydrologique global du bassin versant.

Il est souvent considéré comme un paramètre constant. Cependant il est plus

réaliste de préconiser sa variation dans le temps au cours d’une pluie, le sol se

saturant progressivement au fur et à mesure que la pluie tombe. Dans des

conditions de non humidité après une longue période de sécheresse, il est faible

puis croit pour atteindre une valeur limite une fois le sol saturé d’eau. Les

valeurs du coefficient de ruissellement dépendent donc de l’état d’humidité

antérieure des sols du bassin.

Le coefficient de ruissellement noté Cr est un indice très utilisé en

hydrologie de surface. Il permet de quantifier la part de la pluie qui s’est écoulée

au niveau de l’exutoire par rapport à la pluie moyenne qui est reçue par le

bassin. Il est défini par :

Le coefficient de ruissellement est alors un coefficient déductif des pertes.

La littérature propose quelques valeurs indicatives de ce coefficient pour

chaque type de sol et très souvent, en rapport avec d'autres facteurs tels que la

taille du bassin, la couverture végétale et la pente et utilisation du terrain.

Des conditions expérimentales tenant compte de l’état de saturation

préalable des sols sont souvent recommandées. Une synthèse est donnée dans

les tableaux ci-dessous :

65

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Comme on peut le voir sur le tableau 2-4, les valeurs reflètent la capacité

des sols à ruisseler en fonction uniquement de la couverture du sol. On

remarque notamment le très fort taux du coefficient de ruissellement donné

pour les routes et toitures car ces surfaces sont pratiquement imperméables

66

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Son calcul et son emploi sont simples, mais il conduit à faire des calculs

approximatifs quant tenu des incertitudes commises lors de sa détermination,

en particulier lorsque le bassin est de taille importante et comporte de grandes

hétérogénéités par rapport aux paramètres qui influencent le ruissellement de

surface. Un découpage du bassin en zones homogènes, chacune ayant un

coefficient Cr,i et une superficie ai , est nécessaire . On calculera alors un

coefficient de ruissellement moyen par :

Le tableau 2-6 donne le coefficient de ruissellement pour la méthode

rationnelle de calcul d’un débit max généré par une pluie uniforme de durée au

moins égale au temps de concentration, ainsi nous avons pris pour notre bassin

un Cr= 0.50

Le temps de concentration

On définit le temps de concentration, tc, comme le temps au bout duquel

la particule d’eau tombée dans la zone la plus éloignée de l’exutoire va atteindre

celui-ci. En fait si on suppose une pluie uniforme de durée illimitée qui tombe

sur un bassin, le débit rapporté à la surface du bassin (ou débit spécifique) va

atteindre un palier de valeur max au bout du temps de concentration tc .

67

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

La pluie théoriquement la plus pénalisante pour un bassin versant est

donc celle dont la durée est égale ou dépasse son temps de concentration. En

effet, si la durée de la pluie est courte, la totalité de bassin versant ne contribue

pas en même temps au débit de l'exutoire.

Le temps de concentration est une caractéristique du bassin qui dépend

essentiellement de la superficie du bassin, des pentes, de la longueur et de la

densité du réseau hydrographique.

La littérature propose plusieurs formules empiriques pour le calcul du

temps de concentration. Certaines sont plus répandues au Maroc. On citera :

68

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Les formules peuvent donner des valeurs très différentes On peut

prendre comme tc la moyenne arrondie entre les valeurs calculées qui se

rapprochent. De préférence et dans la mesure du possible, on conseille de

vérifier régionalement la validité de ces formules sur la base de données hydro

pluviométriques disponibles.

Dans notre cas, nous avons trouvé les temps de concentrations suivants :

Temps de concentration

Van te Chow (h) Espagnol (h) Dujardin (h) SOGREAH(h)

1,403884025 1,515731748 2,302700629 1,74638478

Giandotti (h) Turazza (h) Kirpich (h) Ventura(h)

6,590678661 2,554245223 1,400983262 2,927411134

69

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Autrefois, on faisait la moyenne des temps de concentration proche,

obtenus par les différentes formules, mais maintenant, on utilise seulement la

formule de Kirpich et Van te Chow, et on fait la moyenne de ces deux, ce qui

donne en général un temps de concentration petit, autrement dit, la réponse

du bassin sera grande, et plus contraignante, ce qui va dans le sens de la

sécurité, même s’il engendre un surdimensionnement des ouvrages de

franchissement.

Donc tc = (1.40388+1.40098)/2

=1.40243 h

Donc le temps de concentration de notre bassin versant est 1 heure 24 minutes.

Le calcul du débit du projet au PK 9+102 :

Le calcul du débit d’une période de retour donnée implique la

connaissance d’un certain nombre d’information hydrologique qui restent mal

connus surtout pour les bassins versant de faible superficie et dans des régions

abandonnée.

Dans ce cas, l’ingénieur est amené à utiliser certaines formules, qu’il s’agit

de formules empirique, analogiques, ou des formules qui utilisent la variable

pluviométrie.

Il faut noter que chaque méthode a un domaine de validité, ainsi pour un

bassin versant moyen comme le nôtre, et en absence de séries de pluviométrie,

on peut demander de la direction de météo de nous fournir les coefficients a et

b de Montana pour calculer le débit avec la méthode rationnelle, sinon on peut

utiliser de préférence les formules de M Hazen et Lazarevic.

En effet, elles sont déterminées particulièrement dans des zones du Maroc

comme le montre le tableau suivant :

70

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Notre bassin versant se situe dans le haut atlas saharien, donc on trouve

un débit millénaire :

Q1000 = 9.38*(6.144)0.742 = 36.077 m3/s

Cependant, pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques qui

seront introduit le long du tracé, on utilise le débit centennal, donc on doit

transformer le débit calculer en un débit centennal, ceci est possible, grâce à la

formule de Fuller 1,

QT’=QT*[(1+a*log T’)*(1+2.66/S0.3)] / [(1+a*log T)*(1+2.66/S0.3)]

On a S=6.144 Km2 , a=3.2, T=1000, T’=100

Donc : Q100 = 25.186 m3/s

Puisque le projet était juste en phase de l’étude de définition, nous

n’avons pas pu compléter l’étude hydrologique, faute de manque de données

pour calculer les débits avec des méthodes plus précises telles que la méthode

rationnelle, Fuller 2, Gradex,…

71

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

CHAPITRE 5 :

LES SOLUTIONS PROPOSEES POUR LE PROBLEME

D’ENSABLEMENT

Le souci de lutte contre l’ensablement s’était traduit par plusieurs

‘’règles’’ de construction :

Les déblais sont interdits

La route est construite en léger remblai : 1m

Les zones de sifs sont franchies par un tracé parallèle à leur direction

générale.

La chassée est élargie (jusqu’à 10m parfois) dans les zones vulnérables.

Le revêtement doit être le plus lisse possible.

Les dunes vives sont stabilisées au bitume sur une profondeur de 40 à 50mm

Par ailleurs l’enlèvement du sable au bulldozer sur une dizaine de mètres

de chaque côté de la plate-forme était un moyen de prévenir l’ensablement de

la chaussée pendant les périodes d’intense activité éolienne.

Nombreuses sont les techniques de lutte contre l’ensablement, nous

allons citer les plus connues, et par suite nous allons proposer les solutions

envisageables dans notre cas.

1. Les palissades :

Cette technique a montré son efficacité au Maroc et partout ailleurs. Ses

résultats étant la formation d’une dune artificielle, « dune d’arrêt ». La palissade

oppose à la force du vent dominant un obstacle linéaire qui diminue la vitesse

du vent, engendre une réduction de la capacité de charge et donc un dépôt du

sable à son niveau.

L’efficacité de cette technique tient compte de l’orientation perpendiculaire

au vent des palissades, leur perméabilité, leur profil, maillage, densité et

principalement l’approvisionnement et le prix des matériaux utilisés pour la

confection des palissades. Les palissades sont édifiées dans les différentes

expériences soit par du matériel végétal ou du matériel synthétique.

72

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Plusieurs expériences ont démontré que les palissades édifiées par du

matériel végétal peuvent assurer une fixation durable si la pose est faite de

manière professionnelle et est suivie d’un entretien assidu.

73

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

En Chine par exemple (dunes de Shapoutou) les chercheurs du centre de

recherche sur les zones arides ont montré qu’un maillage de palissades

végétales (paille du blé, du riz, des roseaux, et d'autres résidus de cultures) sous

forme de damiers bas (20 à 30 cm) et de 1m2 de superficie est une solution

efficace de fixation de sable.

Par ailleurs d’autres expériences au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie, par

l’utilisation de palmes, de branches de Tamarix, du Retam ou encore du

Leptadonia, ont donné de bons résultats...

2. La technique de Mulch :

Elle consiste à couvrir le sable par des produits naturels ou artificiels et

former une couche protectrice pour atténuer la prise en charge éolienne au

niveau du sol, empêcher le mécanisme de saltation, et conserver l’humidité en

augmentant la cohésion du sol. Quand, les conditions écologiques le permettent

la reprise ou la re-végétalisation de la surface a lieu.

Les produits qui ont été utilisés dans de nombreuses expériences sont de

nature végétale, minérale, chimique ou de synthèse.

Le mulch végétal : consiste à répandre du matériel végétal tel les résidus de

cultures en général ou des branchages. Il a été testé au Rajarstan en Inde, au

Niger, au Maroc (Essaouira). Son efficacité réside dans sa nature, de la

disponibilité du matériel végétal en bonne quantité, de la force du vent et de la

texture des dépôts sableux à fixer. Les résultats obtenus diffèrent d’un cas à un

autre et restent aléatoires.

74

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Le mulch minéral : testé est celui des argiles. Cette méthode a été testée au

Maroc, en Tunisie, Somalie, Afghanistan et en Sibérie, mais les résultats sont

peu concluants à cause d’une part du problème de l’érosion hydrique sur les

argiles répandues, de la disponibilité ou non des matériaux sur place et du coût

de ces matériaux.

Le mulch synthétique ou chimique : consiste à répandre soit des

amendements chimiques non phytotoxiques tels que Unosol 096, Helsel 801,

Agrofix 614, Shell Sandfix, Hydromal, Agrosel, Polyacrilamide ou Petroset SP

qui sont pulvérisés pour fixer les sables mobiles et permettre la réinstallation de

la végétation, soit des émulsions de latex ou de résine vinyliques synthétiques

obtenues à partir d’acétylène. La stabilisation des sables avec de tels produits

chimiques n’en est qu’à ses débuts. Aussi ce type de mulch consiste à utiliser

des produits synthétiques comme les agents structurants polymères, films

plastiques fixés sur le sol ou des mèches acryliques constituées d’un assemblage

de filaments plastiques ou encore de fibres textiles disposées parallèlement les

unes aux autres.

Autres produits : telles les émulsions de résine, les produits pétroliers et

les huiles minérales ont été utilisés dès les années 1960, l’asphalte et le bitume,

pulvérisés en une couche de faible épaisseur, les huiles lourdes ou de graissage,

les liants chimiques, comme la nérosine. Ces produits ont été utilisés en

couverture continue ou en bandes alternant avec des bandes végétales dans

différents pays et dans différentes situations, mais dans un seul objectif qui est

la fixation des sables (en Libye, en Iran, en Algérie, en Arabie Saoudite, Tunisie,

Maroc, Iran, Égypte, ex-URSS, en Chine et en Ouzbékistan.

Les résultats de ces épandages restent cependant très discutables, le sable

recouvrant très rapidement la pellicule qu’ils forment et la technique ne

présente alors qu’une durabilité à moyen terme.

On peut résumer les principaux inconvénients des uns et des autres de

ces différents mulch comme suit :

75

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Des besoins parfois énormes en eau pour la dilution des substances ;

Le coût exagéré de certaines substances ;

L’altération paysagère des sites traités ;

L’exigence d’une surveillance permanente des sites ;

La toxicité de certaines émulsions.

3. Les méthodes aérodynamiques pour l’évacuation du sable

Il s’agit de techniques qui utilisent le vent lui-même pour évacuer le sable

grâce à sa force et à sa vitesse. Le déblayage du sable repose sur l’effet

aérodynamique des modifications de la vitesse et de la direction du vent, sur

des regains de vitesse ou des turbulences qui permettent au vent de reprendre

les accumulations par augmentation de sa capacité de charge.

Le profilage des obstacles et l’utilisation de la technique du Venturi en sont

de deux exemples. Ces méthodes consistent respectivement à éviter les dépôts

sableux par la réalisation de profilage des obstacles rencontrés ou création d’un

phénomène de compression, tel que la vitesse du vent ne soit pas décélérée au

contact de la contre-pente des obstacles.

La technique du Venturi est testée dans la zone de Laâyoune (T. OULEHRI,

1996) aux abords immédiats de la chaussée comme à Shapotou en Chine pour

la protection de la voie ferrée.

Une autre technique aérodynamique est utilisée au Maroc (Laâyoune et

Tarfaya par exemple) et en Mauritanie, elle consiste en la création de dunes

artificielles au vent de l’infrastructure à protéger. Cependant, si la source de

sable est trop riche cette technique se révèle inefficace.

Une nouvelle méthode expérimentée en Mauritanie il y a une dizaine

d’année, est la méthode BOFIX, utilisant la force du vent pour détruire les dunes

76

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

longitudinales. Dans un premier temps, la dune est sectionnée au niveau de ses

points d’inflexion et son extrémité est effacée par simple déflation.

Puis les portions restantes sont remaniées au niveau des crêtes et sur les

flancs pour accroître leur volume dans le but de stocker le sable encore mobile

et d’accroître le réservoir d’humidité, nécessaire ensuite au boisement de la

dune. Cette technique regroupe la technique aérodynamique et la technique

biologique et se base sur le principe de création de couloirs de passage au sable.

4. Techniques biologiques de lutte contre l’ensablement :

Les techniques biologiques regroupent toutes les techniques qui consistent à

développer sur les massifs sableux un couvert végétal en utilisant des espèces

végétales herbacées, buissonnantes, arbustives ou arborées, jouant un rôle de

fixateur de sables.

Elles font suite aux techniques mécaniques de stabilisation et de fixation des

sables et des dunes. Ces techniques sont mise en œuvre avec succès dans

différents pays, le Maroc, Mexique, Burkina Faso, Sud tunisien, Sénégal,

Somalie, ex-URSS, Proche-Orient, Chine centrale, le Pakistan et en Mauritanie.

Le choix des espèces végétales pour l’amélioration biologique dépend de

leur résistance aux facteurs environnementaux (climat, sol, action anthropique),

de leur mode de reproduction et de leur productivité en biomasse et leur

croissance rapide. On cite en ce qui suit les espèces qui sont utilisées dans ces

pays où la fixation biologique des sables commence à se perfectionner :

Prosopis juliflora, Casuarina spp., Acacia albida, A. Senegal, A. raddiana, A.

Cyanophylla, A.cyclops, A .cacia salicinia, A. ligulata, A. horrida et A.

adansonia., Aristida pungens , Aristida coerulescens, Salsola vermiculata,

Astragalus gyzensis, Retama retam, Haloxylon schmittianum, Euphorbia

paralias, Calligonum comosum, Lycium arabicum, Rhus tripartium,

Calligonum azel, Prosopis dulcis, Parkinsonia aculeata, Eucalyptus, Atriplex

halimus, Tamarix aphylla, Tamarix spp., Salix psammophila, Hedysarum

scoparium, Hedysarum laeve, Artemisia sphaerocephala, Saccharum

aegyptiacum, Tamarix articulata, Ammophila arenaria, Artemisia spp, Cassia

siamea, Andropogon gayanus, Oxytenanthera (graminées pérennes).

77

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Ce sont des réalisations importantes qui démontrent que la plantation

permet de protéger les infrastructures et donne d'excellents résultats.

Ces nombreuses expériences ont montré que pour une fixation durable

des sables mobiles et des édifices dunaires à court et moyen terme, la

stabilisation mécanique est indispensable et pour le long terme celle-ci doit être

suivie d’une stabilisation biologique. Cette approche est préconisée par les

spécialistes lorsque les zones à protéger ont des sols salés et où les précipitations

sont inférieures à 60 millimètres par an, tel est le cas pour la zone Akhfennir-

Tarfaya.

5. Création et fixation d’un cordon dunaire :

La houle et le vent sont à l’origine de l’édification des dunes littorales : les

matériaux déposés sur la plage par la houle sont repris par les vents de mer

pour constituer des dunes.

Au niveau de la ville de Tarfaya et contrairement à la typologie de la

morphologie dunaire littorale (Fig.I-2) on note l’absence d’avant-dunes et de

dunes semi-fixées qui forment le cordon dunaire littoral et qui sont solidaires

des plages avec lesquelles elles sont en contact par des échanges réciproques de

sédiments. À ce titre, ces dunes contribuent à l’équilibre dynamique des plages.

Dans notre cas, l’aridité du climat de l’avant dune se résout alors en un

groupement de nebkas et barkhanes isolées les unes des autres, comme on peut

en voir dans d’autres sites sur la côte atlantique sud du Maroc. Sur les littoraux

désertiques, l’absence totale de plantes, fait que l’avant dune n’existe pas. En

arrière des plages se forment directement des barkhanes qui s’avancent vers

l’intérieur des terres pour former éventuellement des champs de dunes mobiles.

78

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Figure -67- Typologie de dune littorale

Au niveau de Foum Agoutir, ces avant-dunes qui sont des dunes blanches

transverses sont dénudées de toute végétation qui permettrait leur fixation et

leur fossilisation. La fixation de ces masses sableuses ne peut être qu’un facteur

favorable d’équilibre pour assurer le bon fonctionnement de la lagune en

maintenant les échanges entre elle et le milieu marin, échanges qui sont vitaux

pour la survie de la lagune.

6. Les expériences en matière de lutte contre l’ensablement dans la zone

d’étude

Au Maroc, l’expérience dans le domaine de la lutte contre l’ensablement

et la stabilisation des dunes a débuté en 1915 à Essaouira pour les dunes

littorales, par contre la stabilisation des dunes continentales n’a pris de

l’importance que depuis 1979 dans la région du Drâa, Ziz et Tafilalet.

79

2015-2016

Rapport de stage ingénieur

Juillet – août 2015

ABBADI – BAKKALI

Dans la zone d’étude on peut dire que les opérations de lutte contre

l’ensablement sont très limitées dans le temps et dans l’espace. Mis à part les

opérations curatives de désensablement de certains points sur la route nationale

R 1 et les opérations de dragage de sables au niveau du port de Tarfaya. Il

n’existe pas d’action concrète, contrairement à la zone de Laâyoune où plusieurs

tentatives de fixation ont été entreprises.

Les actions menées au niveau du réseau routier : elles restent comme

actions curatives qui se font, comme on l’a observé sur le terrain d’une manière

inadéquate, étant donné que le sable enlevé de la rive droite de la chaussée est

déversé juste immédiatement sur la rive gauche et par temps de vent d’Est, ce

sable et renvoyé de nouveau sur la chaussée.

Figure -68-

L’autre action est la formation de dunes artificielles par des remblais pour

empêcher les sables de se déposer sur la route. Le résultat est que l’ensablement