Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Referentiel Commande Publique Oct13 PDF

Referentiel Commande Publique Oct13 PDF

Transféré par

Youssef ElansraouiTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Referentiel Commande Publique Oct13 PDF

Referentiel Commande Publique Oct13 PDF

Transféré par

Youssef ElansraouiDroits d'auteur :

Formats disponibles

Rfrentiel de contrle interne

du processus de la commande publique

dans les collectivits locales

Le prsent guide sattache au processus de la commande publique. Il analyse chaque

procdure, tches et oprations devant tre ralises tout au long dune chane de travail

comptable et financire, depuis le service gestionnaire, initiant la dpense (dfinition du

besoin et commande du bien), jusquau comptable charg du paiement.

Ces travaux sadressent par consquent toutes les collectivits quelles soient dans la

perspective dune certification ou non de leurs comptes.

) Ce guide constitue une documentation de base pour les responsables territoriaux

souhaitant renforcer la scurit de leurs procdures dans lobjectif damliorer la

qualit des oprations financires et comptables et, in fine, de renforcer la fiabilit

des comptes de leur collectivit. Le document propose un rappel de la rglementation

applicable au niveau de la tche considre et propose une organisation possible, en

fonction des expriences rencontres par les diffrents praticiens des collectivits,

runis autour de la table.

) Ce guide na rien dimpratif, il est simplement propos aux responsables et agents

oprationnels pour leur permettre dapprhender la notion de contrle interne

comptable et financier (CICF) travers un processus fort enjeu au sein de la

collectivit. Il doit permettre de rflchir lorganisation actuelle des services, non

plus sous langle budgtaire ou rglementaire habituel mais sous un angle

comptable, en partant du processus comptable, lui-mme dclin en procdures et

tches afin de recenser les risques inhrents chacune de ces tches ou opration.

Un tel rfrentiel a donc pour but de porter un regard comptable sur des procdures

familires et de se poser les questions relatives la meilleure manire de matriser ces

risques en fonction de leur dtection au sein du service.

Lintrt est de prsenter de manire synthtique ces diffrentes oprations et la

rglementation qui sy rattache, sous forme de fiches de risque. Seuls les risques considrs

comme majeurs sont recenss travers ce document.

Un tel dispositif de contrle doit bien videmment tre adapt la taille de la structure, aux

moyens dont dispose le service ou la collectivit ainsi quaux enjeux financiers grs. Par

ses enjeux financiers, la commande publique constitue cet gard lun des processus

majeurs, au sein de toutes les entits publiques.

Comit national de fiabilit des comptes locaux

1

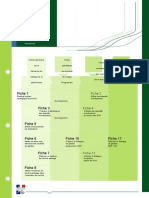

Description densemble du processus commande

publique

(ordonnateur et comptable)

Fiabilit V209/2013

descomptes Processuscommandepublique(ordonnateur)

Procdures Tches Oprations Acteurs

Evaluation des besoins Recensement et valuation Services

gestionnaires

Dfinition du besoin

Dcision de commander service des

Commande et choix du fournisseur Choix de la procdure de commande achats

D.A.F. / service

Engagement Comptable gestionnaire

Engagement

Engagement Juridique

D.A.F. / Service

Transmission archivage gestionnaire

Constatation service fait Rception de la commande Services

gestionnaires

Contrle du service fait

D.A.F. / service

Liquidation de la Rception de la facture gestionnaire

Liquidation

commande

Vrification dcompte / PJ Services

gestionnaires

Retenues de garantie Remboursement RG

D.A.F. /service

Contrle conditions Avance gestionnaire

Avances Ordre Payer D.A.F.

Ordre de Rcupration Avance

D.A.F. /service

payer gestionnaire

Etablissement du mandat

Acomptes et versement

dfinitif Enregistrement comptable du mandat

D.A.F.

Transmission mandat au comptable

Etablissement des fiches

Recensement Etablissement et D.A.F.

des marchs transmission fiches de Transmission des fiches

recensement

Recensement des charges rattacher Services

de lexercice

gestionnaires

Oprations Recensement des Etablissement du mandat

de fin oprations dinventaire et

mandatement D.A.F.

dexercice Contre-passation des critures en

dbut dexercice suivant

Comit national de fiabilit des comptes locaux

2

Fiabilit V209/2013

descomptes Processuscommandepublique(Comptable)

l

Procdures Tches Oprations Acteurs

Contrle de la rgularit de la dpense

en fonction du plan CHD et du CAP

VISA du mandat Enregistrement comptable de la prise en COMPTABLE

charge de l'ordre de payer

Archivage

Contrle conditions de remboursement

Rcupration des

Enregistrement rcupration de l'avance COMPTABLE

avances

Prise en Contrle notification cession crances

charge

Enregistrement de la notification

Suivi et clture de la cession de crances

COMPTABLE

Oppositions

et cessions de Contrle prsence de cession de crances

crances

Evaluation du montant verser

comptabilisation paiement du crancier

Archivage des PJ COMPTABLE

Contrle des conditions de la RG

Retenues de

garantie Enregistrement comptable de la RG

Suivi de la libration des garanties

COMPTABLE

Libration des

garanties Contrle rgularit libration RG

comptabilisation libration RG

COMPTABLE

Contrle des charges rattacher

Oprations

Intgration Comptabilisation des charges rattacher

de fin

dexercice comptable

COMPTABLE

Archivage des documents

Comit national de fiabilit des comptes locaux

3

LES RISQUES MAJEURS CHEZ LORDONNATEUR

Ce document ne reprend que des exemples dorganisation ou de bonnes pratiques

destines scuriser au mieux chaque procdure, il nest donc pas mettre en uvre

intgralement dans toutes ses composantes.

Il constitue avant tout une base documentaire permettant danalyser lorganisation et la

rpartition des tches oprationnelles et de contrle afin den analyser les risques rels au

sein de la collectivit.

Un dispositif de contrle interne doit bien videmment tre adapt la taille de la structure,

les moyens dont dispose le service ou la collectivit ainsi que les enjeux.

Seront privilgis les processus et procdures forts enjeux financiers, la commande

publique constitue cet gard un processus majeur au sein de toutes les entits publiques.

Les principaux risques identifis par le groupe de travail sont au nombre de 6, pour 6

oprations spcifiques :

Opration 1 : Recensement pralable et valuation globale des besoins

Risque n 1 : Mauvaise dfinition des besoins

Opration 2 : Dfinition prcise du besoin

Risque n 2 : Mauvaise valuation des besoins sous estimation

Opration 3 : Dtermination de la procdure de commande

Risque N 3 : Non respect de la procdure de passation de commande

Opration 4 : Engagement comptable de la commande

Risque n 4 : Les engagements ne sont pas retracs en comptabilit

Opration 5 : Engagement comptable

Risque n 5 : Erreur dans la comptabilisation de lengagement

Opration 6 : Contrle du service fait

Risque n 6 : Absence de contrle rel du service fait

Deux fiches complmentaires sont proposes galement, elles viennent apporter des

prcisions utiles sur des ponts trs prcis ou reprendre quelques lments rglementaires

de manire trs synthtique :

La fiche n1 reprenant les gnralits sur la commande publique

La fiche n 2 prsentant un risque particulier li au suivi de lexcution des marchs

Elles pourront tre enrichies dautres fiches de mme nature suivant lvolution des besoins

des services

Comit national de fiabilit des comptes locaux

4

RISQUE N 1

Procdure : Commande

Tche : Evaluation des besoins

Opration : Recensement pralable et valuation globale

Objectif : exhaustivit

Risque : Mauvaise dfinition des besoins

Dtail composants risque Dispositif de contrle interne

Facteurs dclenchant : Gnralits :

Gestion centralise/dcentralise : La priode du processus budgtaire implique une premire phase de recensement des

organisation dficiente des services besoins, qui se poursuit tout au long de lanne. Cette phase est incontournable car elle

demandeurs (services techniques permet de chiffrer les besoins globaux de la collectivit en consolidant lensemble des besoins

services gestionnaires). Absence de de la collectivit estims, par service.

concertation et communication ou Il importe par consquent de disposer dune liste (nomenclature) de fournitures regroupes en

communication dficiente entre les grandes familles de produits. Le recensement des besoins des diffrentes directions /

services demandeurs afin daboutir services oprationnels est effectu partir de cette nomenclature de produits labore et

lexpression dun besoin commun actualise priodiquement pour quelle soit toujours adapte aux besoins rels

lensemble de la collectivit.

Cette liste permet de dterminer la procdure de commande publique la mieux adapte en

Incertitude, imprcision dans fonction des seuils de commande estime sur lanne. Le principal risque pour une collectivit

lexpression des besoins par les tant le dcoupage abusif des commandes dans le but dchapper aux seuils de publicit

services demandeurs. Inadaptation de impliquant le choix dune procdure plus contraignante.

la dfinition des familles de produits Cette tape permet alors darrter le montant des crdits budgtaires ncessaires sur une

aux besoins de la collectivit. base la plus proche de la ralit possible.

Carence de formation du personnel.

Evnement : Documentation :

Les besoins sont mal valus - Code des marchs publics

notamment sous valus - Rdaction et diffusion dun Guide de procdure tabli au sein de la collectivit

- Rdaction et diffusion dun Document spcifique recensant les familles de produits

utilises

Traabilit :

) Conserver la trace du contrle par le service juridique (date acteur) et observations

adresses aux prescripteurs.

) Archivage des PV de runions du rseau des rfrents (cf. infra) adapter en fonction

de la taille de la collectivit.

Impacts : Organisation :

Impact juridique : procdures Optimiser la fonction achat :

inadaptes non respect du code des Mettre en place un rseau de rfrents / acheteurs au sein de chaque service afin de

marchs publics multiplication des dcloisonner lexpression des besoins.

avenants pour rpondre la demande Il est prconis de dsigner un pilote qui runit les chefs de service et anime le rseau des

des services non consults au rfrents acheteurs implants dans chaque service afin dviter la multiplication de petites

pralable commandes auprs dun ou plusieurs fournisseurs pour des produits appartenant la mme

- risque de bouleverser lconomie famille.

du march,

- allongement des dlais, ) phase de recensement annuelle des besoins et reporting en fin danne afin didentifier les

- surcots financiers, erreurs et mettre en place les moyens dy remdier.

) amliorer la connaissance du march par les acheteurs=> Mettre en place une veille sur

Impact budgtaire et comptable : loffre, mise en concurrence des acteurs prsents sur le march.

consommation sur les comptes de ) vrifier la mise en cohrence des procdures entre elles (prospective financire, plans

crdits non prvus ou insuffisamment pluriannuels dinvestissement ou daction / affectation).

ouverts.

) Dfinir des familles de produits adaptes aux besoins de chaque collectivit.

Risque pour limage de la collectivit ) Mettre en place un observatoire de la commande publique et raliser un bilan des achats.

) En fin danne, effectuer un bilan de la politique dachats afin didentifier et valuer les

anomalies de lexercice => utiliser les restitutions du SI (Systme informatique),

Mesures de contrles proposes :

Contrle de supervision contemporain :

Contrle de lorganisation par le directeur en charge du service acheteur de leffectivit

des mesures mises en place comme la communication des PV de runions, le suivi des

actions menes par le rseau ou la fixation dun calendrier de runions

Contrle de supervision a postriori par le DAF :

Contrle sur un chantillon de 30 commandes effectues en N-1 sur diffrentes familles de

produits pour sassurer de leffectivit et la qualit du recensement notamment lutilisation de

la nomenclature, le respect de celle-ci au regard des commandes passes lexercice

prcdent et rapprocher les crdits budgtaires allous.

Comit national de fiabilit des comptes locaux

5

RISQUE N2

Procdure : Commande

Tche : Dcision de commander et choix de la procdure et du fournisseur

Opration : Dfinition prcise du besoin

Objectif : Rgularit

Risque : Mauvaise valuation des besoins sous estimation

Dtail composants risque Dispositif de contrle interne

Facteurs dclenchant : Gnralits :

Mauvaise connaissance des marchs

La phase de recensement des besoins seffectue au moment du processus budgtaire.

et des produits proposs

Elle apparat comme incontournable car elle permet de chiffrer les besoins globaux de la

Carence dans lorganisation collectivit et de passer outre le cloisonnement par services ou directions

Dfaut ou consultation incompltes des

prescripteurs

Evnement : Documentation :

- Code des marchs publics

Les besoins sont mal valus - Rdaction et diffusion de Guide de procdure

Les procdures de passation des

marchs utilises sont inadaptes - Rdaction et diffusion de Document spcifique recensant les familles de produits

utilises

Traabilit :

) Archivage des PV de runion des rfrents, des reporting de fin danne.

La traabilit est adapte en fonction de la taille de la collectivit et des possibilits offertes

par le systme dinformation

Impacts : Organisation :

Non respect de la rglementation des Optimiser la fonction achat :

marchs publics Mettre en place un rseau de rfrents / acheteurs au sein de chaque service afin de

dcloisonner lexpression des besoins.

Marchs infructueux => allongement

des dlais Il est prconis de dsigner un pilote qui runit les chefs de service et anime le rseau des

rfrents acheteurs implants dans chaque service afin dviter la multiplication de

Impact budgtaire et comptable : commandes auprs dun ou plusieurs fournisseurs pour des produits appartenant la mme

consommation sur les comptes de famille.

crdits non prvus ou insuffisamment

ouverts Le rseau des rfrents mutualise les difficults rencontres par chaque service - remonte

des observations, rclamations manant des utilisateurs.

multiplication des avenants pour

adapter le march conclu des besoins Amliorer la connaissance du march par les acheteurs => Mettre en place une veille sur

non initialement pris en compte et loffre afin de bien connatre les produits et les fournisseurs prsents sur le march.

pouvant gnrer des surcots.

Mettre en concurrence les acteurs prsents sur le march.

Impacts lis lallongement des dlais

de ralisation dune opration. Ne pas tre trop contraignant dans la rdaction du cahier des charges afin de laisser des

marges de manuvres aux fournisseurs dans leurs rponses. Se laisser la possibilit

daccepter des variantes.

) Dvelopper le recours aux accords cadre de marchs.

Vrifier la mise en cohrence des procdures entre elles (prospective financire, plans

pluriannuels dinvestissement ou daction / affectation).

Consulter les utilisateurs en organisant une consultation priodique des services utilisateurs

pour prvenir les ventuelles erreurs dapprciation. Exemple : dans une crche la

consultation du personnel dune collectivit a permis de dfinir prcisment la hauteur

souhaite par le personnel, des diffrents quipements.

Mesures de contrles proposes :

Contrle de supervision contemporain :

Il sagit dun contrle de validation ralis par la hirarchie ; ce contrle peut tre exhaustif ou

par chantillon en fonction de seuils. Le contrle sera adapt en fonction de la taille de la

collectivit et/ou des enjeux, des moyens disponibles et de lorganisation mise en place.

En fin dopration, il est souhaitable deffectuer un bilan afin didentifier et recenser les

anomalies. Dans la mesure du possible, il est recommand de sappuyer sur les restitutions

du systme dinformation pour procder ce bilan. Le bilan devra donner lieu la mise en

place dactions correctives (rectification / corrections des marchs lors de leur

renouvellement, correction de clauses trop complexes mettre en uvre).

Cest une approche qualitative des marchs qui est privilgie.

Comit national de fiabilit des comptes locaux

6

RISQUE N 3

Procdure : Commande

Tche : Dcision de commander et choix de la procdure et du fournisseur

Opration : Dtermination de la procdure de commande

Objectif : Rgularit, sincrit

Risque : Non respect de la procdure de passation de commande

Dtail composants risque Dispositif de contrle interne

Facteurs dclenchant : Gnralits :

Mauvaise estimation du besoin. Les procdures de passation des marchs publics font lobjet de nombreuses rgles quil

Carence de formation. convient de matriser afin de scuriser les procdures utilises.

Mconnaissance / Non respect des

procdures de commande publique A dfaut, la collectivit se retrouvera confronte divers risques juridiques : dlibrations

Mconnaissance de la rglementation rejetes par le contrle de lgalit, saisine du tribunal administratif, recours de fournisseurs

relative aux dlgations de signature et sestimant lss, pouvant donner lieu des frais de justice et au paiement de dommages

au fonctionnement des CAO. intrts. Le march peut tre retard et mme annul.

Mconnaissance ou absence de suivi Ces divers vnements pouvant affecter un march, entranent des surcots lis aux frais de

des seuils atteints par la collectivit sur justice mais aussi lallongement du dlai de ralisation de lopration programme (par

un mme type de produit ou sur une exemple, le retard dans la livraison dun btiment entrane des surcots lis la location de

famille homogne de produits. locaux en attendant la livraison de lquipement).

Mauvais recensement des besoins sur

la totalit dune opration de travaux.

Evnement : Documentation :

Non respect des procdures. - Code des marchs publics

- Rdaction et diffusion du Guide de procdure ralis au sein de la collectivit

- Rdaction et diffusion de Document spcifique recensant les familles de produits utiliss

- Rdaction et diffusion dune Charte dontologique de lachat public mise jour en cas

de besoin (document sign par les lus en dbut de mandat dans lequel les lus

indiquent leurs autres fonctions pouvant donner lieu des incompatibilits).

- Rdaction et diffusion des Documents mis jour retraant les dlgations de signature.

- Organiser une veille juridique et prvoir des actions de formation rgulires sur la

rglementation relative la commande publique

Traabilit :

) Archivage des listes dites et utilises pour raliser les contrles - adapter en fonction

de la taille de la collectivit,

) Archivage des dlgations, procurations, etcvalides au moment de la signature de

chaque march.

) Archivage des contrles de la composition des diverses commissions lis chaque

march et des Procs verbaux ou comptes rendus de runions.

Impacts : Organisation :

Risque pnal dlit de favoritisme. Dployer un systme dinformation adapt (recensement des commandes en cours) afin de

dfinir des rgles de blocage et/ou dalerte en fonction de seuils au moment de ldition du bon

Risque juridique et financier - de commande. Cet outil dalerte ou de blocage est un outil de prvention qui permettra le

contentieux : recours dun fournisseur recensement des problmes rencontrs.

et/ou observations lies au contrle de Organiser le recensement des besoins partir des donnes historiques des commandes.

lgalit. Lanalyse des restitutions permettra damliorer le dispositif de recensement pour lexercice

Dpenses supplmentaires et suivant.

allongement des dlais de ralisation ) Recourir aux accords cadre pour les fournitures et prestations de services.

de lopration lis limpact. Organiser et documenter les dlgations de signature et/ou de pouvoirs permettant de sassurer

Dficit dimage de la collectivit peru au moment de la signature que le signataire dispose bien de la dlgation.

par les administrs et les fournisseurs Mesures de contrles proposes :

impact politique pour les lus :

Contrle mutuel ou contrle de supervision ralis par lencadrement dun chantillon de

Retard dans les oprations, dossiers de marchs :

dysfonctionnement des services publics

suite lallongement de la ralisation Contrle des marchs en fonction de seuils, du type de procdure, de la taille de la collectivit

des oprations. Le contrle du march sera opr par un service extrieur (service juridique ou DAF, selon le

type d'organisation).

Ce contrle pourra tre exhaustif ou par chantillon ; il sera adapt en fonction de paramtres

propres l'entit. Il peut sagir dun contrle exhaustif, dun contrle par chantillon selon des

seuils ou selon dautres critres, par exemple nature du march. Il est recommand dutiliser les

restitutions disponibles via le systme dinformation pour effectuer les contrles.

Comit national de fiabilit des comptes locaux

7

RISQUE N 4

Procdure : Commande

Tche : Engagement

Opration : Engagement comptable de la commande

Objectif : exhaustivit, sincrit

Risque : Les engagements ne sont pas retracs en comptabilit

Dtail composants risque Dispositif de contrle interne

Facteurs dclenchant : Gnralits :

Absence de comptabilit dengagement La tenue de la comptabilit dengagement des dpenses est une obligation qui incombe

lordonnateur. Lengagement comptable prcde lengagement juridique ou lui est concomitant.

Absence dengagement / Engagement

tardif Le suivi des engagements permet de connatre tout moment :

- Les crdits ouverts et les prvisions de recettes

Dfaut de formation Absence de - Les crdits disponibles pour engagement,

guide de procdure - Les crdits disponibles pour mandatement,

- Les dpenses et recettes ralises,

- Lemploi fait des recettes greves daffectation spciale.

En fin dexercice, le solde des engagements permet :

) de dterminer le montant des charges et produits rattacher lexercice lequel influe sur

le rsultat de fonctionnement (procdure ne concernant pas, titre obligatoire, les

communes de moins de 3500 habitants) ;

) de dresser ltat dtaill des restes raliser en investissement et fonctionnement. Ils font

partie intgrante du rsultat du compte administratif et doivent tre sincres

) dtablir le compte administratif

Evnement : Documentation :

Lengagement comptable nest pas - Diffusion Code gnral des collectivits territoriales

enregistr dans le SI. - Diffusion Instruction comptable

- Rdaction et diffusion Guide de procdure interne

- Guide synthtique de la comptabilit des dpenses engages

- Rglement budgtaire et financier de la collectivit

Traabilit :

) Systme dinformation permettant de retracer les engagements.

) Conservation et archivage des bons de commande

Impacts : Organisation :

Les comptes ne sont pas fiables. ) Disposer dun systme dinformation qui fasse le lien entre lengagement et llaboration

La collectivit ne connat pas le solde du bon de commande.

disponible alors quelle continue ) Paramtrer le systme dinformation afin de rendre obligatoire la prsence dun numro

engager : elle se met alors en situation dengagement avant la liquidation dune facture.

ventuelle dinsolvabilit. ) Mettre en place, ventuellement, un visa pralable de lengagement juridique, en fonction

Rejet des mandats par le comptable de seuils.

pour insuffisance de crdits ouverts => ) Prvoir une procdure assurant, en cas de bon de commande oral, la liaison entre

allongement des dlais / surcots lengagement comptable et le bon de commande.

Dficit dimage de la collectivit et

impact politique pour les lus,

Mesures de contrles proposes :

Les rattachements de charges et les Contrle mutuel/ auto contrle ;

restes raliser ne sont pas sincres.

Utilisation du systme dinformation : exemple, au moment de la saisie du bon de commande

=> blocage ou alerte si pas de n dengagement rfrenc.

Contrle de supervision posteriori :

Contrle par chantillon (priodicit et chantillon dterminer selon la taille de la collectivit,

les moyens disponibles et lorganisation de lentit) de lantriorit de lengagement comptable.

Utiliser les possibilits offertes par le systme dinformation afin dditer des listes

dengagements sur une priode dfinie ou en fonction dun seuil. Ces engagements seront

rapprochs du bon de commande afin de sassurer de lexistence dun numro dengagement

correspondant sur chaque bon de commande.

Exploiter les possibilits dutiliser les restitutions des anomalies dtectes par le systme

dinformation ; par exemple dtecter les liquidations sans n dengagement bons de

commande sans rfrence n dengagement).

Comit national de fiabilit des comptes locaux

8

RISQUE N 5

Procdure : Commande

T c h e : Engagement

Opration : Engagement comptable

Objectif : Rgularit

R i s q u e : Erreur dans la comptabilisation de lengagement

Dtail composants risque Dispositif de contrle interne

Facteurs dclenchant : Gnralits :

Confusion entre investissement et Lengagement doit rester dans la limite des autorisations budgtaires. Cest pourquoi un

fonctionnement. engagement juridique doit correspondre un engagement comptable pralable ou concomitant.

Mauvaise identification des tiers. Lengagement comptable consiste rserver les crdits budgtaires correspondants

lengagement juridique jusquau mandatement.

Carence ou mauvaise gestion des

habilitations informatiques. Les erreurs pouvant affecter lenregistrement de lengagement comptable, sont multiples :

Absence de guide des procdures. - Erreur dans le montant,

Non dtection des marchs multi - Erreur dimputation,

imputations. - Tiers mal identifi,

Carence de formation - Engagement par une personne non habilite.

Lengagement comptable est la premire action sur la chane de la dpense. Cest une phase

essentielle. Les erreurs commises ce niveau risquent de se rpercuter tout au long de la

chane de la dpense et de gnrer des anomalies affectant non seulement lengagement mais

galement la liquidation et le mandatement.

Evnement : Documentation :

Lengagement nest pas enregistr - Diffusion des Instruction comptable / Rdaction et diffusion Guide de procdure interne,

correctement dans le SI . - Rdaction et diffusion dun Thsaurus ou chartre pour la cration des tiers,

- Renforcer la formation des personnels chargs de lengagement,

- Guide synthtique de la comptabilit des dpenses engages

- Rglement budgtaire et financier de la collectivit

Traabilit :

) Archivage des preuves des contrles.

) Systme dinformation permettant de retracer les engagements.

) Conservation et archivage des bons de commande

Impacts : Organisation :

La comptabilit dengagement nest Mettre en place des rgles de gestion spcifiques la collectivit.

pas sincre, les informations ) Bonne pratique pour les marchs multi imputations : utiliser le progiciel en

comptables dcoulant de la tenue de renseignant dans la fiche march les diffrentes imputations correspondant ce

la comptabilit des dpenses march. Un blocage est paramtr si au moment de lengagement, limputation

engages sont errones. utilise nest pas recense dans la fiche march parmi les imputations possibles.

La liquidation et le mandatement Scuriser la base tiers :

prsentent des anomalies / Paiement

irrgulier. - Personnes physiques => dfinir un numro stable dans la mesure du possible.

Montant du FCTVA erron. - Personnes morales => utiliser le N SIRET et en plus le code NAF.

La dpense est impute sur des - Centraliser la cration des tiers ou au moins centraliser la validation de la cration de tiers

crdits non ouverts ou insuffisants. par le service des finances.

Le mandat est rejet par le ) Exemple dune grande collectivit qui a labor un tableau de bord informatique

comptable : allongement du dlai de partir de son systme dinformation, recensant un certain nombre de critres de

paiement. fiabilit de la base tiers (doublons, adresses, noms mal orthographis.)

Dficit dimage de la collectivit vis Limiter et contrler par loctroi dhabilitations le nombre de personnes habilites crer, valider

vis des fournisseurs. la cration de tiers et assurer la gestion de la base ( nettoyage ).

Scuriser lalimentation de la base tiers par dversement dapplications mtier. Un audit rgulier

de la base tiers devrait permettre de la fiabiliser. Certaines entits font appel un prestataire

notamment pour effectuer un contrle des numros de SIRET.

) Utiliser les fonctionnalits du systme dinformation pour paramtrer des blocages

ou alertes.

Mesures de contrles proposes :

Contrle mutuel / auto contrle ; Contrle de la prsence du montant engag et cohrence

entre la comptabilit des engagements et les mandats effectus.

NB : des contrles doivent tre mens rgulirement pour sassurer que lors de la cration dun

nouveau tiers, ce dernier nexiste pas dj dans la base. La cration dun tiers de surcrot

devrait tre associe une sparation des tches entre la personne qui saisit les lments

notamment le compte bancaire et la personne qui valide ces informations dans la base.

Comit national de fiabilit des comptes locaux

9

Contrle de supervision a posteriori :

Contrle a posteriori par chantillon ( dfinir selon la taille de la collectivit, la volumtrie et les

moyens disponibles)

Utiliser les listes dites par le systme dinformation pour contrler un certain nombre

dengagements.

Lencadrement ralisera un contrle exhaustif afin de sassurer de la correcte saisie dans le

systme dinformation des items lis lengagement (tiers, montant, imputation, antriorit de

lengagement, personne habilite engager).

Il sattachera vrifier leffectivit des mesures mises en uvre relatives la cration des

tiers partir dun chantillon de 30 tiers.

Contrle par chantillon et selon priodicit ( dfinir selon la taille de la collectivit et la

volumtrie des tiers cres) du respect des consignes relatives la gestion des tiers.

Utiliser les restitutions disponibles par le systme dinformation afin didentifier les anomalies

sur les tiers et procder un contrle exhaustif des anomalies.

Ces contrles donneront lieu un bilan qui permettra la mise en uvre de mesures correctives.

Comit national de fiabilit des comptes locaux

10

RISQUE N 6

Procdure : Commande

Tche : Constatation et certification du service fait

Opration : Contrle du service fait

Objectif : Rgularit, sincrit, totalit

Risque : Absence de contrle rel du service fait

Dtail composants risque Dispositif de contrle interne

Facteurs dclenchant : Gnralits :

Lordonnateur est charg de la liquidation des factures. La liquidation a pour objet de vrifier

Absence de contrle rel du service fait / la ralit de la dpense et darrter le montant de la dpense.

Absence de personne dsigne pour Elle est effectue au vu des titres tablissant les droits acquis aux cranciers ( dcret GBCP

procder au contrle rel du service fait. art 31).

La personne responsable nest pas La constatation du service fait consiste vrifier la ralit dune dette, cest dire vrifier

informe de la livraison / de la rception que le fournisseur a bien accompli ses obligations (quantit, qualit) par rapport la

des travaux / de la ralisation de la commande.

prestation.

Cest la premire tape de la liquidation.

Les personnes charges du contrle

nont pas la comptence technique La vrification du service fait nest pas quune formalit administrative, elle ne se limite pas

suffisante pour apprcier la qualit de lapposition de la signature dune personne habilite sur le bordereau de mandats. Larticle 12

service ralis ou de la livraison / ou nont du GBCP dicte que lordonnateur atteste sous sa responsabilit du service fait.

pas accs aux documents ncessaires Le fait dapposer sa signature et de certifier le service fait sur un bordereau sans avoir

(bon de livraison documents relatifs au vrifi au pralable la ralit et la conformit du service fait constitue une infraction aux

march la convention ) dfaut de rgles dexcution de la dpense (art. 313-4 du code des juridictions financires) et expose

formation son auteur une amende prononce par la CDBF (CDBF 22 juin 1992 Loing et CDBF 18

Le signataire na pas dlgation, juin 1997 Vilain).

Evnement : Documentation :

Le service fait nest pas contrl / est - Rdaction et diffusion dun Guide de procdure interne

mal contrl. - Diffusion Dcret de 2007-450 du 25 mars 2007 sur les PJ Annexe 1 du CGCT

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/pieces-justificatives-des-depenses-

publiques-locales-2

- Code des marchs / March convention contrat bon de commande bon de

livraison PV de rception

- site : Collectivits-locales-.gouv.fr/finances locales / les dpenses

Traabilit :

) Signature des bons de livraison par la personne comptente (dlgations de signatures

formalises et actualises)

) Archivage des bons de livraison rapprocher des bons de commande.

Impacts : Organisation :

La prestation nest pas conforme voire Mettre en place dun double niveau de contrle :

inexistante => fraude / Dpense 1 Rception de la livraison : formalisation par un document (bon de livraison)

irrgulire surcots.

2 Vrification de la qualit / conformit des biens ou services livrs au regard de la

Pertes de voies de recours lencontre commande = formalisation par un document.

du fournisseur.

Dsignation de responsables de la certification du service fait dans unit / service en tenant

Fiabilit : mauvaise qualit des compte des comptences techniques ncessaires. Lorganisation doit tre formalise

rattachements de charges. notamment par la mise en place de dlgations de signature (ventuellement selon montants,

Infraction aux rgles dexcution de la type de dpense.). Les dlgations doivent tre actualises rgulirement.

dpense publique (art. L 313-4 du Code

des juridictions financires) => amende Mesures de contrles proposes :

pouvant tre inflige par la CDBF.

Allongement des dlais de ralisation Contrle mutuel/ auto contrle ;

dune opration par exemple si la A la rception de la livraison : rapprochement avec le bon de commande.

commande rceptionne nest pas Vrification de la conformit : rapprochement avec le bon de livraison, le bon de commande et

conforme et quil faut passer une nouvelle le document formalisant la rception.

commande pour rpondre au besoin

Contrle de supervision posteriori

Dficit dimage de la collectivit vis vis

des administrs et des fournisseurs: Mettre en place un contrle hirarchis du service fait qui sera adapt la taille de la

impact politique pour les lus. collectivit, ses moyens et son organisation. Ce contrle pourra tenir compte des montants,

des types de dpenses .

Contrle de leffectivit des mesures mises en place : contrle par chantillon (seuils /

familles de biens ou services ) partir des mandatements raliss ; il sagit de reconstituer la

totalit des oprations intervenues depuis la livraison et ayant conduit certifier le service fait.

Comit national de fiabilit des comptes locaux

11

FICHES COMPLEMENTAIRES

FICHE N1 : GENERALITES SUR LA COMMANDE PUBLIQUE

La commande publique est rgie par le code des marchs publics. Le code des marchs

publics sapplique ds le premier euro, mme si, en fonction de diffrents seuils, les

obligations respecter sont diffrentes.

Les grands principes qui prsident la commande publique sont :

La libert daccs la commande publique,

Lgalit de traitement entre les candidats,

La transparence des procdures.

Ces principes permettent d'assurer l'efficacit de la commande publique et la bonne

utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en uvre conformment aux

rgles fixes par le prsent code (art. 1 du CMP).

Deux types de seuils rgissent la commande publique ; ceux relatifs au choix de la

procdure de passation proprement dite et ceux relatifs aux mesures de publicit mettre en

uvre.

1. Quelle procdure choisir en fonction du montant du march ?

Documentation :http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publi

cs/conseil_acheteurs/tableaux/ct-procedures.pdf

9 Procdure crite : 15 000 HT

Les marchs et accords - cadres d'un montant gal ou suprieur 15 000 HT sont passs

sous forme crite (Code des marchs publics art.11).

9 Dispense de procdure : 15 000 HT1

Les articles 28 et 203 du CMP fixent 15 000 HT le seuil de dispense de procdure.

Cependant une dispense de procdure ne signifie pas une libert totale pour lacheteur

public. Les marchs infrieurs 15 000 sont exonrs de formalits pralables (publicit,

mise en concurrence stricte dlais respecter ) mais ils restent soumis aux principes

de la commande publique.

Lacheteur public doit, selon larticle 28 du code, veiller : choisir une offre rpondant

de manire pertinente au besoin, faire une bonne utilisation des deniers publics et ne pas

contracter systmatiquement avec un mme prestataire lorsqu'il existe une pluralit d'offres

potentielles susceptibles de rpondre au besoin .

Lacheteur public doit prendre en compte les rgles relatives au calcul des seuils (art. 27 du

code). Il ne doit pas dcouper son besoin dans le but de bnficier de la dispense de

procdure.2

1

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-

oeuvre-procedure/achats-moins-15-000-euros.pdf

2

Circulaire du 14 fvrier 2012 Guide de bonnes pratiques en matire de marchs publics.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025364925

Comit national de fiabilit des comptes locaux

12

Le choix dune offre doit rpondre de manire permanente au besoin :

) Les achats infrieurs 15 000 sont soumis aux obligations de dfinition pralable

des besoins (art. 5 du code).

) Bonne utilisation des deniers publics :

Lacheteur public gre de deniers publics, il doit donc veiller choisir une offre

financirement raisonnable et cohrente avec la nature de la prestation.

Lacheteur public adaptera et proportionnera sa dmarche dachat ses

connaissances, au march et lenvironnement. Le guide de bonnes pratiques en

matire de marchs publics prcit propose des exemples pratiques explicitant ce

concept.

Le guide prcise galement quil convient de garder les traces des dmarches

mises en uvre.

) Lacheteur ne doit pas contracter systmatiquement avec le mme prestataire

lorsquil existe une pluralit doffres potentielles. Pour rpondre cet objectif, les

acheteurs publics doivent avoir une connaissance suffisante du march, des produits

et des fournisseurs susceptibles de rpondre leur besoin. Lordonnateur peut

utilement mettre en place un veille sur loffre.

) Chaque collectivit dans son guide de procdure peut fixer la politique quelle

souhaite suivre et adopter des rgles internes afin de respecter cette obligation.

) Il est indispensable dorganiser la conservation et larchivage des documents

) Afin dtre en mesure de prouver que les principes de la commande publique ont t

respects, il est prconis de conserver la traces des lments ayant prsid au

choix des fournisseurs.

9 Procdure adapte3

La procdure adapte sapplique aux marchs de travaux, jusqu 5 000 000 HT et aux

marchs de fournitures et services jusqu 200 000 HT.

Cette procdure est rgie par larticle 28 du code des marchs publics. Dans cette

procdure, cest lacheteur public qui fixe la rgle du jeu . Pour dfinir les modalits de

passation, il peut se rfrer aux procdures formalises et les adapter en tenant compte de

la nature de la commande envisage. Les ordonnateurs ont aussi la possibilit de fixer

librement les modalits de passation du march toujours en fonction de la nature et des

caractristiques du besoin satisfaire, du nombre ou de la localisation des oprateurs

conomiques susceptibles d'y rpondre ainsi que des circonstances de l'achat .

Les modalits de passation de ce type de march doivent respecter les grands principes de

la commande publique : libert daccs, galit de traitement entre les candidats,

transparence des procdures. Les modalits choisies doivent tre proportionnelles la

nature, au montant de la commande ainsi qu lenvironnement socio-conomique.

Lacheteur public est li par les modalits de passation quil a lui mme choisies et doit sy

conformer.

Dans les cas o les modalits de passation se rfrent expressment une procdure

formalise, celle-ci sapplique sans drogation possible.

Dans son guide de procdure, chaque collectivit peut, utilement, dfinir la politique dcide

en matire de marchs passs en procdure adapte et proposer des procdures types

en fonction de la nature des besoins satisfaire.

3

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/deroulement-

procedures/mapa.pdf

Comit national de fiabilit des comptes locaux

13

9 Les procdures formalises

Les marchs de travaux dun montant suprieur 5 000 000 HT et les marchs de

fournitures et services dun montant de 200 000 HT pour les doivent tre passs selon

lune des procdures formalises prvues par le code des marchs publics. Les appels

doffres peuvent tre ouverts ou restreints (art. 33 du CMP et 57 64 pour la procdure)4

Les procdures ngocies (art. 35 du CMP et 65 66 pour la procdure)5.

Selon les cas, les marchs ngocis peuvent tre passs avec publicit pralable et mise en

concurrence ou sans publicit pralable et mise en concurrence. Cette dernire forme

concerne des cas limitativement numrs dans le code, il sagit notamment de marchs

conclus pour faire face une urgence, une ncessit imprieuse rsultant de circonstances

imprvisibles, de marchs faisant suite un appel doffre infructueux.

Les accords cadres et marchs bons de commande (art. 76 et 77 du CMP)

Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs dfinis

l'article 2 et des oprateurs conomiques publics ou privs, ayant pour objet d'tablir les

termes rgissant les marchs passer au cours d'une priode donne, notamment en ce qui

concerne les prix et, le cas chant, les quantits envisages. (art. 1 du CMP).

Le recours aux accords cadres et aux marchs bons de commande est une bonne pratique

qui gagnerait tre davantage utilise, elle rduit notamment les dlais, une fois laccord

cadre ou le march bons de commande pass.

Dialogue comptitif (art. 36 du CMP et 67 pour la procdure)6

Cf. Conception - ralisation (art. 37 du CMP et 69 pour la procdure) et Concours (art. 38 du

CMP et 70 pour la procdure)

2. Quelles sont les mesures de publicit mettre en uvre en fonction du montant du

march ?

Les dispositions relatives la publicit sont dtailles dans les articles 28, 35, 39 et 40 du

code des marchs publics. Ce dernier article dicte les principes.

Les seuils en matire de publicit ne sont pas exactement identiques ceux sappliquant

quant au choix de la procdure. En plus des seuils dj cits et relatifs aux choix de la

procdure, un seuil fix 90 000 HT intervient. Ce seuil est commun aux marchs de

travaux et de fournitures.

Le principe est que pour les achats compris entre 15 000 et 90 000 7 libert de choix

des modalits de publicit.

Le choix des modalits de publicit doit tre adapt et proportionnel aux caractristiques du

march.

9 Marchs de travaux :

4

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/deroulement-

procedures/aoo.pdf et

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/deroulement-

procedures/aor.pdf

5

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/deroulement-

procedures/negoc-avec-pub.pdf et

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/deroulement-

procedures/negoc-sans-pub.pdf

6

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/deroulement-

procedures/dialog.pdf

7

Et les achats de service relevant de larticle 30 I, dun montant gal ou suprieur 15 000 .

Comit national de fiabilit des comptes locaux

14

De 90 000 HT 5 000 000 HT :

BOAMP ou Journal habilit recevoir des annonces lgales / Publication sur le profil

acheteur / Les publications se conforment au modle officiel (arrt du 27 aot 2011)

Lavis peut tre publi dans un journal spcialis si le pouvoir adjudicateur lestime

ncessaire afin de respecter les principes noncs larticle 1 du CMP.

Au dessus de 5 000 000 HT :

BOAMP et journal officiel de lUnion Europenne / Publication sur le profil acheteur / Les

publications se conforment aux modles officiels (arrt du 27 aot 2011 et modle annex

au rglement n842/2011 du 19 aot 2011.

9 Marchs de fournitures et services :

De 90 000 HT 200 000 HT

BOAMP ou Journal habilit recevoir des annonces lgales / Publication sur le profil

acheteur / Les publications se conforment au modle officiel (arrt du 27 aot 2011)

Lavis peut tre publi dans un journal spcialis si le pouvoir adjudicateur lestime

ncessaire afin de respecter les principes noncs larticle 1 du CMP.

Au dessus de 200 000 HT :

BOAMP et journal officiel de lUnion Europenne / Publication sur le profil acheteur / Les

publications se conforment aux modles officiels (arrt du 27 aot 2011 et modle annex

au rglement n842/2011 du 19 aot 2011) Cf. documentation :

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/tableaux/ct-

publicite.pdf

3 . Les obligations informatives sur les marchs publics.

9 Obligation de recensement annuel

Le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque anne une liste

des marchs conclus l'anne prcdente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est

tablie dans les conditions dfinies par un arrt du ministre charg de l'conomie (Art.

133 du CMP).

Seuls sont concerns par cette publication les marchs suprieurs 20 000 HT (arrt du

21 juillet 2001). La publication est faite sur un support choisi par la collectivit (site Internet

de la collectivit, journal local, journal dannonces lgales). Cf.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D83ED32031FB6F9BAA09FF0097503630.tpdjo16v_1?cid

Texte=JORFTEXT000024433807&dateTexte=20120330

La collectivit doit veiller sorganiser afin dtre en capacit de produire cette liste.

9 Obligation de lexcutif de rendre compte des dcisions prises sur dlgation de

signature

Lorgane excutif, maire, prsident, doit rendre compte chaque runion de lorgane

dlibrant des attributions exerces par dlgation de lorgane dlibrant. (CGCT art. L

2121-3, 3221-11, 4231-8 et 5211-10 selon le type de collectivit).

Particularit pour les rgions : Le prsident du conseil rgional rend compte la plus proche

runion utile du conseil rgional de l'exercice de cette comptence et en informe la

commission permanente (art. L 4231-8 du CGCT).

Comit national de fiabilit des comptes locaux

15

FICHE N2 : LES RISQUES INHERENTS AU SUIVI DES MARCHES

Cette fiche a pour objectif dinsister plus prcisment sur un risque identifi dans ce

processus de la commande publique. Sans tre un risque majeur, il convient dappeler

lattention des praticiens sur ce sujet.

En effet, dans la pratique, les services techniques chargs de commander les biens,

fournitures ou services se retrouvent souvent confronts un manque dinformation quant

aux marchs en cours. Cela peut amener, un service gestionnaire ou technique de sortir du

cadre contractuel des marchs existants en toute bonne foi, simplement parce quils nont

pas t informs suffisamment des dlais, du choix dun nouveau fournisseur ou du

changement de tarifs.

Deux types de risques ont t principalement identifis :

9 Les services gestionnaires passent une commande alors que le march est soit termin,

soit na pas encore t notifi.

9 Les services gestionnaires passent une commande en absence davenant alors que le

montant des dpass ou alors que lavenant na pas encore t notifi.

Il sagit dun problme dinformation des services qui peut tre rsolu avec la mise en place

dune organisation adapte.

Documentation :

Une bonne pratique identifie consiste mettre la disposition des services oprationnels

diffrents documents leur permettant de connatre les marchs actifs sur lesquels ils

peuvent commander.

Il est prconis dorganiser la circulation de linformation partir dun service unique.

La direction des finances, ou un autre service, selon lorganisation, doit informer

rgulirement les services gestionnaires sur les nouveaux marchs notifis, sur les marchs

en fin de vie, sur les avenants notifis via des tableaux de bord. Cette information peut tre

diffuse via le site intranet de la collectivit.

En terme de bonne pratique, une grande collectivit ralise des tableaux de bord mensuels

dalerte reprenant les vnements affectant les marchs pour les 3 mois venir.

Organisation :

La dsignation dun service unique charg de la diffusion et du suivi des diffrents marchs

apparat indispensable notamment dans les collectivits o la commande est dcentralise.

De mme, ladaptation du systme dinformation permet de gnrer des alertes en bloquant

si besoin, laccs pour le service gestionnaire, un fournisseur. sur un marche qui ne serait

pas ou plus actif .

Traabilit

Elle est assure par le logiciel de suivi des marchs.

La dtection de lanomalie seffectue avec la date de service fait par rapport la date de

notification du march.

Imposer la rfrence des marchs sur les factures

Comit national de fiabilit des comptes locaux

16

LES RISQUES MAJEURS CHEZ LE COMPTABLE

La processus commande publique ne sarrte pas au stade du mandatement, puisque

lensemble des flux et des pices sont rceptionnes par le comptable qui devra exercer ses

contrles rglementaires tels que prvus par le dcret consacr la gestion budgtaire et

comptable publique (GBCP) du 7 novembre 20128.

Il exerce a cette occasion avant deffectuer la prise en charge un visa des oprations

transmises par lordonnateur.

Les fiches de risque majeur telles quelles sont prsentes, ci-dessous, dcrivent le travail

du comptable sur les tches mentionnes et le dispositif de contrle interne quil se doit de

mettre en uvre.

Ce rfrentiel a t labor en mai 2012 et valid au sein de la DGFiP, il est applicable

tous les comptables du secteur public local lesquels peuvent sen servir comme base

documentaire notamment pour structurer une dmarche dauto diagnostic ou alors sil

souhaite renforcer son dispositif de matrise des risques associs ce processus.

8 risques ont t considrs comme majeurs sur les 6 oprations suivantes :

Opration 1 : contrle de la rgularit de la dpense en fonction du plan CHD et du CAP,

Risque n1 : Incomptence juridique du signataire des pices

Risque n 2 : Pices justificatives absentes, insuffisantes ou invalides

Risque n 3 : absence de service fait

Opration 2 : Enregistrement comptable de la prise en charge de lordre de payer

Risque n 4 : Enregistrement comptable sur un compte erron

Opration 3 : Rgularisation de lavance

Risque n 5 : Carence dans la rgularisation de lavance

Opration 4 : Traitement de lopposition ou de la cession de crance

Risque n 6 : Carence dans le traitement de cession/opposition

Opration 5 : Contrle des conditions dapplication de la retenue de garantie

Risque N 7 : Absence de liquidation de la retenue de garantie

Opration 6 : Traitement de la libration de la retenue de garantie

Risque n 8 : Carence dans la libration de la retenue de garantie

8

Cf. Dcret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif la Gestion budgtaire et comptable publique

Comit national de fiabilit des comptes locaux

17

Risque n1

Procdure : Prise en charge

Tche : Visa

Opration : Contrle de la rgularit de la dpense en fonction du plan CHD et du CAP

Objectif : Qualit comptable / Ralit

Risque gnrique : Incomptence juridique / Risque spcifique : Incomptence juridique du signataire des pices.

Dtail composants risque Dispositif de contrle interne

Facteurs dclenchant Gnralits

Une dpense n'est rgulire que pour autant que le signataire des pices est juridiquement

comptent. Les consquences du paiement d'une dpense engage par une personne

-Dfaut de mise jour des incomptente pouvant tre juridiquement et financirement trs lourdes, il appartient aux

dlgations de pouvoir et de comptables de mettre en uvre des mesures, notamment organisationnelles, propres faciliter

signature (suite des le contrle, par les agents en charge du paiement des mandats, de la qualit et de la

lections par exemple) ; comptence juridique des signataires des pices.

Documentation :

- Dfaut de formation ; Diffusion :

- du dcret GBCP du 7 novembre 2012 ;

- Tentative dopration - du dcret n2007-450 du 25 mars 2007 (annexe 1 du CGCT ) ce dcret insre au CGCT un

irrgulire (fraude). nouvel article D.1617-23 qui dispose que la signature par lordonnateur du bordereau

rcapitulant les mandats de dpense emporte justification du service fait des dpenses

vnement concernes et attestation du caractre excutoire des pices justifiant ces dpenses ;

- du guide mthodologique du CHD (mthodologies gnrale et mthodologie amnage) ;

Incomptence juridique du - du guide gnral du contrle partenarial.

signataire des pices. Traabilit :

Il convient de conserver la trace des anomalies, des suspensions de mandats et demandes de

rgularisation notifies lordonnateur.

Organisation :

Auto-contrle :

Dans le cadre de l'auto-contrle, il est ncessaire de contrler la qualit du signataire des

pices : sa capacit engager la dpense au regard de ses fonctions ou de la dlgation de

signature quil a reue cet effet. A cette fin, un dossier comportant l'ensemble des actes de

Impacts nomination et des dlgations de pouvoir, de signature des personnes habilites doit tre tenu,

Impact budgtaire : mis jour au fil de l'eau et accessible au service tout moment pour faciliter l'exercice du visa.

engagement budgtaire tort. Contrle de supervision a posteriori :

Impact juridique : risque de Il appartient au comptable de s'assurer, dans le cadre du contrle de supervision a

contentieux. posteriori, de la mise jour rgulire, de l'accessibilit et de l'utilisation de ce dossier par les

agents.

Par ailleurs, le comptable doit s'assurer, par un contrle de supervision a posteriori, de la

qualit du signataire des pices .

Dans cet objectif, il s'assure sur un chantillon d'oprations comprises dans le plan de CHD,

de la capacit des signataires des pices engager la collectivit et ordonnancer des

dpenses, ainsi que de la correcte assignation de la dpense.

Modalits dchantillonnage

Le contrle de supervision ne doit pas se limiter l'analyse des rejets de mandats oprs par le

poste comptable. La qualit du visa doit galement tre apprcie partir des mandats pris en

charge. L'chantillon de 30 mandats doit tre tir partir de la liste des pices vises, qui

rcapitule les lignes de mandats qui ont fait l'objet d'un visa trac. Cette liste est fournie en

consultation comme en dition. L'dition est disponible au format CSV, ce qui permet au

comptable de manipuler les donnes

(cf. Mode opratoire 1).

Pour chaque ligne de mandat recense et comprise dans l'chantillon tir dans les conditions

ainsi dfinies, la liste des pices vises donne accs la fiche de visa, qui reprend les donnes

enregistres et les donnes relatives au visa intellectuel (date et dcision de visa, motifs

d'erreur et commentaires ventuels).

Comit national de fiabilit des comptes locaux

18

Risque 2

Procdure : Prise en charge

Tche : Visa

Opration : Contrle de la rgularit de la dpense en fonction du plan CHD et du CAP

Objectif : Qualit comptable / Justification

Risque gnrique : Pices justificatives absentes, insuffisantes ou invalides / Risque spcifique : Pices

justificatives insuffisantes ou errones.

Dtail composants du risque Dispositif de contrle interne

Facteurs dclenchant Gnralits

Le rle du comptable, en sa qualit de payeur, est de s'assurer, sur la base des pices

- Dfaut de formation, comptables et justificatives qui lui sont produites par la collectivit l'appui de son ordre de

paiement, de la rgularit formelle de la dpense. Il lui appartient notamment de vrifier,

conformment aux dispositions du dcret GBCP du 7 novembre 2012, la production des

- Mconnaissance de la justifications . La multiplicit et la gravit des consquences d'un paiement qui serait fait au

nomenclature des vu de pices justificatives insuffisantes ou incorrectes imposent au comptable de s'assurer

pices justificatives, que ce rapprochement a t fait par les agents en charge des paiements, conformment au

plan de CHD dfini par ses soins et valid par le DRFiP ou le DDFiP.

- CHD mal matris. Documentation :

Diffusion :

vnement - du guide mthodologique du CHD (mthodologies gnrale et mthodologie amnage) ;

- du guide gnral du contrle partenarial.

Pices justificatives

insuffisantes ou errones. Traabilit :

Il convient de conserver la trace des anomalies, des suspensions de mandats et demandes

de rgularisation notifies lordonnateur.

Organisation :

Auto-contrle :

Il est en premier lieu demand aux agents en charge du visa des mandats de procder un

contrle de la prsence et de la qualit des pices justificatives jointes par lordonnateur

Impacts lappui du mandat. Les dpenses qui font lobjet dun contrle a priori dans le cadre du CHD

sont celles qui prsentent les risques les plus importants et leur visa doit faire lobjet dune

Dpense irrgulire. attention soutenue.

Contrle de supervision a posteriori :

Compte non justifi.

Il appartient par ailleurs au comptable de procder un contrle de supervision a

posteriori pour sassurer de la conformit des pices justificatives adresses lappui des

mandats.

La dmarche statistique utilise dans le cadre du contrle hirarchis induit que les mandats

contrls sont reprsentatifs de l'ensemble des mandats mis. L'enjeu du contrle de

supervision a posteriori est donc de s'assurer :

- du respect du plan de contrle ;

- de la qualit du visa sur les seuls mandats compris dans l'chantillon ayant donn lieu

contrle par le service.

Le respect du plan de contrle comporte diffrentes tapes, qui sont listes dans la fiche 16

du guide mthodologique du contrle hirarchis des dpenses.

Modalits dchantillonnage

Cf. Risque n1

Comit national de fiabilit des comptes locaux

19

Risque 3

Procdure : Prise en charge

Tche : Visa

Opration : Contrle de la rgularit de la dpense en fonction du plan CHD et du CAP

Objectif : Rgularit / ralit

Risque gnrique : Dette ou obligation inexistante, infonde ou prescrite

Risque spcifique : Absence de service fait

Dtail des composants du risque Dispositif de contrle interne

Facteurs dclenchant Gnralits

- Absence ou carence dans Le dcret n2007-450 du 25 mars 2007 actualisant la liste des pices

laccs la rglementation et justificatives, insre au CGCT un nouvel article D.1617-23 qui dispose que la

aux instructions et signature par lordonnateur du bordereau rcapitulant les mandats de

circulaires ; dpense emporte justification du service fait des dpenses concernes et

- Dfaut de formation ; attestation du caractre excutoire des pices justifiant ces dpenses.

- Carence dans les points de

contrle.

vnement Documentation :

Diffusion :

Absence de service fait

- du dcret n2007-450 du 25 mars 2007 - annexe 1 du CGCT

- du guide mthodologique du CHD (mthodologies gnrale et mthodologie

amnage) ;

- du guide gnral du contrle partenarial.

Traabilit :

Il convient de conserver la trace des anomalies, des suspensions de mandats

et demandes de rgularisation notifies lordonnateur.

Impacts

Organisation :

Collectivit irrgulirement dbitrice

Auto-contrle :

Contrle de la signature des bordereaux de mandats

Contrle de supervision a posteriori :

Il appartient au comptable de procder un contrle de supervision a

posteriori pour sassurer de la justification du service fait sur les dpenses.

Dans cet objectif, il s'assure sur un chantillon d'oprations comprises dans

le plan de CHD, de la formalisation du service fait, au travers de la signature

des bordereaux de mandats correspondants. Ce contrle est concomitant

celui de la vrification de la qualit du signataire, et peut sappuyer sur le

mme chantillon.

Modalits dchantillonnage

Cf. Risque n1

Comit national de fiabilit des comptes locaux

20

Risque 4

Procdure : Prise en charge

Tche : Visa

Opration : Enregistrement comptable de la prise en charge de lordre de payer

Objectif : Qualit comptable / Imputation

Risque gnrique : Enregistrement non conforme aux rgles dimputation comptable

Risque spcifique : Enregistrement comptable sur un compte erron.

Dtail des composants du risque Dispositif de contrle interne

Facteurs dclenchant Gnralits

-Mconnaissance de la nomenclature La correcte comptabilisation des dpenses impacte directement la situation

comptable. financire des collectivits, et a parfois des consquences directes sur le

niveau des ressources, notamment fiscales, dont elle peut bnficier. Il

convient notamment de veiller, compte tenu de limpact dune

- Mconnaissance des rgles relatives comptabilisation errone au regard du bnfice du FCTVA ou de la

limputation en investissement ou disponibilit des crdits budgtaires, ce que les dpenses soient

fonctionnement. correctement comptabilises en classe 2 ou en classe 6.

Documentation :

vnement

Diffusion des instructions comptables M 14, M51, M71, M49.

Enregistrement comptable sur un

compte erron. Traabilit :

Il convient de conserver la trace des anomalies, des suspensions de

Impacts mandats et demandes de rgularisation notifies lordonnateur.

Mauvaise qualit comptable.

Organisation :

Diminution injustifie du rsultat Auto-contrle :

comptable en cas dimputation errone

en charge. Le correct enregistrement comptable doit donner lieu auto-contrle de la

part des agents en charge de la dpense.

Erreur dans le suivi des crdits

budgtaires (AE, AP, CP). Contrle de supervision a posteriori :

Le comptable doit par ailleurs s'assurer, dans le cadre d'un contrle de

Assiette du FCTVA sous-value. supervision a posteriori, portant sur un chantillon d'oprations ayant

donn lieu CHD, que les dpenses comprises dans le plan ont t

correctement comptabilises.

Modalits dchantillonnage

Cf. Risque n1

Comit national de fiabilit des comptes locaux

21

Risque 5

Procdure : Prise en charge

Tche : Gestion de lavance

Opration : Rgularisation de lavance

Objectif : Qualit comptable / Ralit

Risque : Dette ou obligation inexistante, infonde ou prescrite

Risque spcifique : Carence dans la rgularisation de lavance.

Dtail des composants du Dispositif de contrle interne

risque

Gnralits

Facteurs dclenchant Lavance est destine faciliter lexcution du march et assurer lgalit daccs aux

Dfaut de formation. marchs entre les entreprises. Elle leur permet de disposer dune trsorerie suffisante

pour dmarrer lexcution des prestations.

Le remboursement de l'avance s'impute sur le versement des acomptes, ds que le

Mconnaissance de la

montant des prestations atteint 65 % des sommes TTC dues au titulaire dfaut

rglementation.

dautres dispositions dans le march (cf article 88-II du Code des Marchs Publics). Il

doit tre achev lorsque le montant des prestations excutes par le titulaire atteint

Dfaut de suivi des avances. 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confies.

Documentation :

Diffusion de la fiche PNSR de Lyon du 05/04/2011 : Lavance.

Traabilit :

vnement

Il convient de conserver la trace des anomalies, des suspensions de mandats et

demandes de rgularisations notifies lordonnateur

Carence dans la rgularisation

Organisation :

de lavance.

Auto-contrle :

Lauto-contrle vise s'assurer que le seuil de 65 % du montant du march, partir

duquel l'avance doit tre rembourse, n'est pas atteint. Lapplication Hlios exerce

une surveillance de ce seuil. A cet effet, lagent doit renseigner la fiche march : dans

l'cran relatif aux modalits financires, il complte le champ "Rcupration avance

HT" de la somme correspondant 65 % du montant du march, dfaut dautres

dispositions dans le march.

Contrle de supervision a posteriori :

Il appartient par ailleurs au comptable dexercer un contrle de supervision a

Impacts posteriori pour sassurer dune part du respect du seuil de dclenchement de

Perte financire pour la rcupration de lavance et dautre part de la conformit des modalits de

collectivit. rcupration de lavance conformment aux dispositions du march. Pour exercer ce

contrle, le responsable prend appui notamment sur le CCAG et le CCAP.

Mauvaise qualit comptable :

dfaut dapurement du Modalits dchantillonnage

compte davance Editer les Livres auxiliaires des comptes de tiers et financiers des comptes davance

(237, 238 et 4091). Ldition est en format pdf actuellement. La constitution de

lchantillon de avances seffectue de manire alatoire ou selon un mode dgressif

(les montants les plus significatifs en premier).

Constituer un chantillon spcifique de 30 avances. Analyser le nombre danomalies

constates. La priode considrer pour constituer lchantillon est le dernier

semestre.

Comit national de fiabilit des comptes locaux

22

Risque 6

Procdure : Prise en charge

Tche : Oppositions et cessions de crances

Opration : Traitement de lopposition ou de la cession de crance.

Objectif : Qualit comptable / Ralit

Risque gnrique : Paiement non libratoire / Risque spcifique : Carence dans le traitement de cession/oppo

Dtail composants du risque Dispositif de contrle interne

Facteurs dclenchant Gnralits

Carence dans lattribution des Le traitement des cessions/oppositions fait courir au comptable le risque d'effectuer un

tches. paiement non libratoire et des risques contentieux. C'est un domaine que le comptable

doit particulirement surveiller. En effet, sa responsabilit personnelle et pcuniaire est

mise en cause lorsquun paiement est ralis au mauvais crancier. Cette tche doit,

Mconnaissance des divers pour cette raison, faire l'objet de mesures fortes de matrise des risques.

types de cession/opposition. Documentation :

Diffusion des 3 fiches pratiques Hlios : La gestion des COP.

Traabilit :

- indication de la date darrive pour chaque cession / opposition reue. Les

oppositions reues sont enregistres dans lordre chronologique darrive ;

vnement - conservation de la trace des anomalies, des suspensions de mandats et demandes

de rgularisation notifies lordonnateur.

Carence dans le traitement de

la cession/opposition. Organisation :

Auto-contrle :

Les agents ayant reu dlgation du comptable pour recevoir et traiter les

cessions/oppositions doivent procder un auto-contrle de toutes les dcisions ayant

pour effet d'admettre ou de rejeter les cessions/oppositions, et des dcisions de

Impacts mainleve. Les cessions/oppositions doivent tre enregistres ds rception.

Paiement non libratoire.

Contrle mutuel :

Risque de litiges, contentieux

juridiques. Les agents ayant reu dlgation du comptable pour recevoir et traiter les

Dbet. cessions/oppositions ne doivent pas tre galement chargs de procder au paiement

des cessionnaires/opposants. Lors du paiement des mandats, les agents en charge de la

Image. mission de caissier doivent procder un contrle de rapprochement entre la dette de la

collectivit et le fichier des cessions/oppositions enregistres. En prsence d'une

cession/opposition, ces agents procdent systmatiquement au contrle de la qualit du

cessionnaire/opposant (et de son identit bancaire).

Contrle de supervision a posteriori :

Ce contrle est destin s'assurer de la ractivit de la prise en compte des oppositions

par le service, mesure travers le dlai coul entre la date de rception de la

cession/opposition et sa date d'enregistrement. Par ailleurs, le comptable devra sassurer

de la correcte excution des cessions/oppositions.

Modalits dchantillonnage

Le comptable procde au contrle de la date de prise en compte dans sa base de suivi

des cessions/oppositions (module COP d'HELIOS) d'un chantillon dactes reus par le

poste au cours de la priode qui prcde son intervention (cf. Mode opratoire 2).

Constituer un chantillon spcifique de 30 cessions/oppositions dans le cadre de la

commande publique. Analyser le nombre danomalies constates. La priode

considrer est fonction du degr de risque considr par le comptable.

Le comptable s'assure que ces oppositions ou cessions reues ont fait l'objet d'un

enregistrement immdiat (date de rception de la notification / date de saisie) dans la

base de suivi et d'une dcision d'enregistrement ou de rejet.

Il sassure galement de la correcte excution des cessions /oppositions compte tenu des

actes notifis (montant, crancier ).

Comit national de fiabilit des comptes locaux

23

Risque 7

Procdure : Prise en charge

Tche : Retenues de garantie

Opration : Contrle des conditions dapplication de la retenue de garantie

Objectif : Qualit comptable / Ralit

Risque gnrique : Dette ou obligation inexistante, infonde ou prescrite / Risque spcifique : Absence de

liquidation de la RG.

Dtail composants du risque Dispositif de contrle interne

Facteurs dclenchant Gnralits

Dfaut de formation. L'application de la retenue de garantie aux marchs a pour objet de couvrir les rserves que

pourraient formuler les collectivits la rception des travaux, fournitures et services ainsi

que celles formules pendant le dlai de garantie. Il sagit de la garantie de droit commun en

Dfaut de suivi des P 530 matire de march public. Le fait de l'appliquer est une facult qui a pour effet de prserver

HELIOS. les intrts patrimoniaux de la collectivit et de lui faire conomiser une partie du prix

lorsque les rserves ne peuvent tre leves.

Mauvais tablissement du P Il appartient au comptable de procder au calcul du montant de la retenue de garantie, si les

stipulations du march ont prvu lapplication de cette dernire.

530.

Il est important de veiller la correcte application de la garantie, et la correcte information

des ordonnateurs des montants retenus ce titre.

Absence de matrise de la

rglementation. Documentation :

- la fiche du PNSR de Lyon du 24 juin 2011 : Les retenues de garantie.

- la fiche pratique Hlios : Les garanties dans les marchs publics.

vnement - la note CL1A du 24 aot 2009 relative au traitement des retenues de garantie et des

pnalits dans le cadre des marchs publics au regard de la taxe sur la valeur ajoute.

Traabilit :

Absence de liquidation de la

retenue de garantie. Il convient de conserver la trace des anomalies, des suspensions de mandats et demandes

de rgularisation notifies lordonnateur

Organisation :

Auto-contrle :

A cet effet, les agents en charge du visa des mandats doivent s'assurer, au moyen dun

auto-contrle, que l'ordonnateur applique bien le contrat (liquidation effective et pour le taux

prvu au contrat de la retenue de garantie).

Le montant de la retenue de garantie ne peut tre suprieur 5% : du montant initial du

march, augment, sil y a lieu, du montant des avenants.

Contrle de supervision a posteriori :

De son ct, le comptable exercera un contrle de supervision a posteriori pour

Impacts sassurer que les retenues de garantie ont t appliques conformment aux dispositions du

Impacts comptables : - march. Il contrlera galement le cas chant que les dispositions relatives la dduction

rgle du produit brut non de la TVA ont t correctement appliques.

respecte, Voir ce sujet la note CL1A du 24 aot 2009 relative au traitement des retenues de garantie

- mauvaise imputation en et des pnalits dans le cadre des marchs publics au regard de la taxe sur la valeur

compte de tiers. ajoute.

Modalits dchantillonnage

Impact financier : Le comptable retiendra un chantillon de 30 retenues de garantie sur une priode de 6 mois

prcdant la date du contrle. En cas de nombre de retenues de garantie infrieur 30 sur

non prservation des cette priode semestrielle, le nombre d'units contrler est exhaustif.

intrts patrimoniaux de la

collectivit. Le chef de poste demandera l'dition des fiches dtailles des paiements sur marchs sous

Hlios en dfinissant une priode (cf. Mode opratoire 3). Ces ditions lui permettront

d'analyser les modalits de traitement de la retenue de garantie. Le comptable examinera

les pices de chaque march concern fixant les modalits de ralisation des retenues de

garantie : il s'agira le plus souvent du cahier des charges particulires qui lui permettra de

s'assurer que l'ordonnateur a bien choisi d'appliquer une retenue de garantie et selon quel

taux. Le comptable procdera galement cette analyse au moyen de chaque mandat

considr.

Comit national de fiabilit des comptes locaux

24

Risque 8

Procdure : Prise en charge

Tche : Libration de la retenue de garantie

Opration : Traitement de la libration de la retenue de garantie

Objectif : Rattachement la bonne priode

Risque gnrique : Risque de retard denregistrement en comptabilit / Risque spcifique : Carence dans la

libration de la retenue de garantie.

Dtail composants du risque Dispositif de contrle interne

Facteurs dclenchant Gnralits

Absence de suivi des librations

A l'issue du dlai de garantie, ou lorsque les ventuelles rserves ont t leves, les

de retenues de garantie.

retenues de garantie doivent tre libres par le comptable au vu dune dcision de

lordonnateur.

Absence dalerte du comptable

La retenue de garantie est rembourse un mois au plus tard aprs lexpiration du

auprs de lordonnateur.

dlai de garantie ou aprs la date de leve des rserves

Le fait de ne pas restituer cet lment du prix dans les dlais aux cranciers expose

Absence de pices justificatives.

au paiement d'intrts moratoires, et laisse subsister dans les comptes de tiers des

sommes dont le maintien est injustifi.

Carence dans la formation.

Comme il est important de procder la correcte application de la retenue de

vnement garantie lorsqu'elle est prvue, il est important de procder sa libration lorsque le

Carence dans la libration de la motif pour lequel elle a t retenue n'existe plus.

retenue de garantie. Documentation :

Diffusion de :

- la fiche du PNSR de Lyon du 24 juin 2011 : Les retenues de garantie.