Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Chapitre 11. Tableaux de Bords

Transféré par

Etotoue ChristianTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Chapitre 11. Tableaux de Bords

Transféré par

Etotoue ChristianDroits d'auteur :

Formats disponibles

ENSET de Douala Année Académique 2018/2019

Contrôle Budgétaire

Niveau : Master 2

CHAPITRE 11

TABLEAUX DE BORD ET PILOTAGE DE L’ENTREPRISE

On retrouve sous cette appellation deux types de documents :

Le tableau de bord financier : s’appuyant sur des données comptables, il regroupe

un certain nombre d’indicateurs caractéristiques de la situation financière de

l’entreprise : ratios, soldes de gestion, etc… Il fournit une information globale sur

l’entreprise que la périodicité de certains traitements comptables ne permet

généralement qu’une ou deux fois par an ;

Les tableaux de bord de gestion ou tableaux de bord de pilotage : il sont établis au

niveau de chacun des centres de responsabilité de l’entreprise selon une périodicité

beaucoup plus courte (semaine, mois). Ils comportent un certain nombre d’indicateurs

caractéristiques de la performance du centre.

C’est à cette seconde conception du tableau de bord que nous ferons référence dans la

suite du chapitre. En tant qu’outils de contrôle de gestion, ces tableaux de bord peuvent venir

en complément du contrôle budgétaire, voire se substituer à lui dans de petites organisations.

I. DÉFINITIONS ET PRINCIPES DE CONCEPTION

1. Définition

Un tableau de bord est un ensemble d’indicateurs organisé en système, suivis par la

même équipe ou le même responsable pour aider à décider, à coordonner, à contrôler les

actions d’un service. Le tableau de bord est un instrument de communication et de décision

qui permet au contrôleur de gestion d’attirer l’attention du responsable sur les points clés de

sa gestion afin de l’améliorer.

Il a pour objectifs de permettre :

D’obtenir les informations dans un délai très court, afin que l’entreprise puisse

prendre suffisamment vite les mesures correctives nécessaires : on parle de pilotage

en temps réel ;

De mettre en évidence certains paramètres de la compétitivité de l’entreprise, ce que

la comptabilité ne fait pas. Il s’agit entre autres, de la qualité, les coûts de la non

qualité, les coûts cachés, et les éléments non monétaires (indicateurs physiques :

quantités, durées, etc…).

Enseignant : Dr. TIONA WAMBA Page 1 sur 9

ENSET de Douala Année Académique 2018/2019

Contrôle Budgétaire

Niveau : Master 2

2. Principes de conception

Un système d’information qu’est le tableau de bord n’est efficace et donc utile, si sa

conception répond à certaines règles précises tant pour son fonctionnement que pour son

contenu. C’est la définition même du tableau de bord qui impose ces principes de conception :

- Une cohérence avec l’organigramme : il doit respecter le découpage des

responsabilités et des lignes hiérarchiques ;

- Une rapidité d’élaboration et de transmission : la rapidité doit en effet primer sur la

précision. Il est préférable d’avoir des éléments réels estimés plutôt que des

données réelles précises mais trop tardives : on parle de tableaux de bord flash ;

- Un contenu synoptique agrégé : sélectionner parmi toutes les informations

possibles, celles qui sont essentielles pour la gestion du responsable concerné. À

cet effet, il faut déterminer les indicateurs pertinents par rapport au champ

d’action. Pour chaque centre de responsabilité, il faut donc suivre la démarche

schématisée ci-après :

Exemple : centre de production

MISSIONS du centre Définir les objectifs du Objectif : MAXIMISER la product°

. de responsabilité centre concerné en respectant un taux donné de rebut

Effectifs

POINTS CLÉS de la Retenir les points clés qui Productivité

devront traduire les objectifs Fonctionnement du matériel

gestion Qualité de la production

Définir le ou les paramètres Variation des effectifs

PARAMÈTRES qui (informations) qui peuvent Rendement de la main-d’œuvre

expriment les points clés exprimer les points clés Fiabilité du matériel

retenus Pièces valides

S’accorder sur les indicateurs

INDICATEURS des de gestion qui traduiront les é

paramètres paramètres

Nombre de pannes

è é

è é

Enseignant : Dr. TIONA WAMBA Page 2 sur 9

ENSET de Douala Année Académique 2018/2019

Contrôle Budgétaire

Niveau : Master 2

II. LES INSTRUMENTS DU TABLEAU DE BORD

1. Les indicateurs du tableau de bord

a. Définition

Les tableaux de bord sont constitués d’indicateurs qui sont des informations précises,

utiles, pertinentes pour le gestionnaire exprimés sous formes et des unités diverses. Les

fonctions des indicateurs sont multiples :

- Suivi d’une action, d’une activité, d’un processus ;

- Évaluation d’une action ;

- Diagnostic d’une situation, d’un problème ;

- Veille et surveillance d’environnements et de changements.

Les champs d’analyse des indicateurs sont multiples puisque tous les domaines

peuvent être mesurés en fonction des besoins des utilisateurs par des paramètres qui portent

sur toutes les variables d’action : rendement, temps, qualité, flux, productivité, taux de marge,

stock, sécurité, service, complexité, etc…

b. Typologie d’indicateurs

Plusieurs critères peuvent être utilisés pour classer les indicateurs :

- Indicateurs de résultat ou de progression : information sur le résultat d’une

action finie ou sur une action en cours ;

- Indicateur financier ou non financier ;

- Indicateur global ou ponctuel : un indicateur peut être synthétique, calculé à

partir de plusieurs informations pour donner une image à plusieurs dimensions ou

au contraire très ciblé sur un seul paramètre très précis ;

- Indicateur de reporting ou de pilotage : un indicateur peut-être demandé par un

niveau hiérarchique en vue de contrôler des engagements(reporting), mais il aussi

aider le responsable à orienter son action.

2. Conception générale

La maquette d’un tableau de bord type fait apparaitre quatre zones :

Tableau de bord du centre

Résultats Objectifs Écarts

Rubrique 1

Indicateur A

Indicateur B

Rubrique 2

Enseignant : Dr. TIONA WAMBA Page 3 sur 9

ENSET de Douala Année Académique 2018/2019

Contrôle Budgétaire

Niveau : Master 2

La zone « paramètres économiques » comprend les différents indicateurs retenus

comme essentiels au moment de la conception du tableau.

La zone « résultats réels » : ces résultats peuvent être présentés par période ou/et

cumulés. Ils concernent les informations relatives à l’activité (nombre d’articles

fabriqués, quantités de matières consommées, heures machines, effectifs), mais aussi

des éléments de nature plus qualitative (taux de rebuts, nombre de retours clients, taux

d’invendus).

À coté de ces informations sur l’activité, figurent souvent des éléments sur les

performances financières du contre de responsabilité :

- Des marges et des contributions de chiffre d’affaires par produit ;

- Les montants de charges ou de produits ;

- Les résultats intermédiaires (valeur ajoutée, CAF).

La zone « objectifs » : dans cette zone, apparaissent les objectifs qui avaient été

retenus pour la période concernée. Ils sont présentés selon les mêmes choix que ceux

retenus pour les résultats (objectif du mois seul, ou cumulé).

La zone « écarts » : ces écarts sont exprimés en valeur absolue ou relative. Ce sont

ceux du contrôle budgétaire, mais aussi de tout calcul présentant un intérêt pour la

gestion.

3. Les instruments utilisés

Les instruments les plus fréquents sont les écarts, les ratios.

a) Les écarts

Le contrôle budgétaire permet le calcul d’un certain nombre d’écarts. Il s’agit alors de

choisir celui ou ceux qui représente(ent) un intérêt pour le destinataire du tableau. Par

exemple, un directeur commercial ne sera pas intéressé par un écart de rendement d’un

atelier alors qu’il désire des informations sur des écarts sur les ventes (notamment par

famille de produits).

b) Les ratios

Les ratios sont des rapports de grandeurs significatives du fonctionnement de

l’entreprise :

Exemple : 100

Enseignant : Dr. TIONA WAMBA Page 4 sur 9

ENSET de Douala Année Académique 2018/2019

Contrôle Budgétaire

Niveau : Master 2

En règle générale, un ratio respecte les principes suivants :

- Un ratio seul n’a pas de signification : c’est son évolution dans le temps et dans

l’espace qui est significative ;

- Il faut définir le rapport de telle sorte qu’une augmentation du ratio soit signe

d’une amélioration de la situation.

- La nature des ratios varie selon le destinataire et son niveau hiérarchique.

Quelques ratios possibles et non exhaustifs ont été recensés par centre de

responsabilité :

Directeur Directeur Directeur Directeur du Directeur

d’usine commercial financier personnel général

é

III. PILOTAGE DE LA PERFORMANCE : LE TABLEAU DE BORD

PROSPECTIF (TBP) OU BALANCED SCORECARD (BSC)

Mis sur pied pied parKaplan R. S. et Norton D. P. (1996), le tableau de bord

prospectif (TBP) est un outil de gestion qui sert à formuler la stratégie, à là communiquer, à

fixer des objectifs, à mettre en cohérence les initiatives des acteurs pour l’atteinte d’un

objectif commun et à renforcer des expériences et le suivi de la stratégie. C’est un outil de

gestion qui ne cherche pas seulement à contrôler des activités mais qui dans son contenu,

cherche à saisir la réalité complexe de la performance des entreprises qui ne saurait rester

dans sa conception traditionnelle.

Il regroupe l’ensemble des indicateurs de performance que pourrait avoir une

entreprise en quatre grandes rubriques qui constituent l’essentiel des dimensions prises en

compte du point de vue clients et actionnaires. Ces dimensions sont construites sur la base de

la vision et de la stratégie de l’entreprise et sont regroupées en quatre grandes catégories :

apprentissage, clients, processus et résultats financiers.

Enseignant : Dr. TIONA WAMBA Page 5 sur 9

ENSET de Douala Année Académique 2018/2019

Contrôle Budgétaire

Niveau : Master 2

Figure 1.4 : Le Tableau de Bord Prospectif

Finances

Pour que nous réussissions sur le

plan financier, comment nos

intervenants devraient-ils nous

percevoir ?

Objectifs

Mesures

Buts

Initiatives

Clients Processus administratifs internes

Pour que nous concrétisions notre Pour satisfaire les intervenants et les

vision, comment nos clients clients, quels sont les processus

devraient-ils nous percevoir ? administratifs dans lesquels nous

Vision et

Objectifs devons exceller ?

stratégie Objectifs

Mesures

Buts Mesures

Initiatives Buts

Initiatives

Apprentissage et croissance

Pour concrétiser notre vision,

comment maintenir notre capacité

d’apporter des changements et des

améliorations ?

Objectifs

Mesures

Buts

Initiatives

Source : Repris et traduit de Averson P. (1998), « What is Balanced Scorecard ? »

D’après le modèle ci-dessus les indicateurs de performance que pourrait avoir une

entreprise tournent autour de quatre axes à savoir : les résultats financiers, les processus

internes, l’apprentissage organisationnel et les clients. Pour Averson P. (1998) et bien

d’autres auteurs (Kaplan et Norton, 1996a, 1996b ; Kaplan et Anderson, 2007), Il ne

spécifie pas les indicateurs que l’on doit absolument retrouver dans chaque axe pour la simple

raison que chaque entreprise a ses objectifs, ses stratégies, des caractéristiques qui lui sont

propres ainsi qu’un environnement à cet effet les indicateurs seront dont variables d’une

entreprise à une autre. Mais il existe une catégorisation d’indicateurs selon les axes du TBP.

Enseignant : Dr. TIONA WAMBA Page 6 sur 9

ENSET de Douala Année Académique 2018/2019

Contrôle Budgétaire

Niveau : Master 2

Application 1 : La Société Nyeso Picsou (SNP)

La société Nyeso Picsou (SNP) traite une matière première, la mélasse de betterave. Celle-ci

fermente dans de grandes cuves ; il en sort alors du moût, produit intermédiaire, qui doit être

purifié dans une station de purification. On récupère la « lysine » et des affluents. Les

affluents donnent naissance au sous-produit, le « sirional ».

Les techniques de gestion mises en œuvre procèdent de la direction participative par objectifs.

Aussi, la comptabilité analytique s’attache-t-elle particulièrement à l’analyse des causes des

écarts significatifs entre les réalisations et les objectifs assignés à chaque centre de

responsabilité, dans un document appelé le « tableau de bord ». Ce document permet

d’envisager des actions correctives en retour. L’objectif de mise en jeu de responsabilité

conduit l’entreprise à n’incorporer dans les coûts de production, que les éléments pour

lesquels le contrôle de la consommation peut être attribué à un responsable.

Le tableau de bord regroupe l’ensemble des charges et des produits préétablis conformément

aux objectifs de production fixés et des charges et produits préétablis et constatés relatifs à la

production réelle. Les coûts unitaires préétablis appelés « unité de compte industriel » (UCI)

sont le résultat d’études techniques et aussi de négociations. Chaque centre de production

(auxiliaire et principal) devient centre de responsabilité. Il lui est affecté les charges directes

et indirectes le concernant.

La SNP calcule un écart sur prix des achats des matières premières dès l’entrée en stock des

matières.

Une gestion par exception conduit à n’analyse que les écarts sur les éléments de coûts de

production supérieurs à 10 % du coût préétabli.

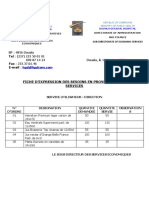

Document 1 : État des consommations constatées du centre fermentation et contrôle

biologique (pour une production réelle de moût de 2 418,3 tonnes)

Quantité Coût unitaire Coût total

Mélasse ……………………………….. 1 079,2

Fournitures de laboratoire ……………. 2 696,4 0,025 67,41

Services extérieurs …………………… 2 692,3 0,015 42

Charges de personnel ………………… 22

Centre gestion des personnels ………... 5

Centre gestion des bâtiments …………. 25,4

Centre gestion des matériels …………. 27

Centre prestations connexes ………….. 13,5

Document 2 : Extrait du tableau de bord du centre Fermentation et Contrôle Biologique

Production préétablie ………………………………………………. 2 700 t de moût

Activité préétablie du centre …………………………… traitement de 3 000 t de mélasse

Les unités de comptes industriels (UCI) sont établies pour chaque centre, par unité d’activité.

Enseignant : Dr. TIONA WAMBA Page 7 sur 9

ENSET de Douala Année Académique 2018/2019

Contrôle Budgétaire

Niveau : Master 2

Objectifs Réalisations

Q UCI Total Qu Coût Total

Produits et services entrants :

Mélasse …………………………… V 3 000 0,4 1 200 QR UCI R

Fournitures de laboratoire ………... V 3 000 0,028 84 QR CR R

Services extérieurs indirects ……… V 3 000 0,005 15 QR CR R

F 15

Charges de personnel …………….. V 3 000 0,0075 22,5 QR UCI R

Prestations des centres auxiliaires :

Gestion des personnels …………… V 3 000 0,002 6 QR UCI R

Gestion des bâtiments ……………. V 3 000 0,01 30 QR UCI R

Gestion des matériels …………….. Forfait 27 Forfait

Prestations connexes ……………... V 3 000 0,005 15 QR UCI R

Total des charges ………………… 0,4575 1414,5

Produits sortants : Moût ………….. 2 700 0,5239 1414,5

R : Résultat réel constaté ;

CR : Coût réel constaté ;

QR : Quantité réelle calculée. Les variations des coûts, lorsque les coûts unitaires sont des

UCI, sont assimilées à des variations de quantités

V : Partie variable des charges

F : Partie fixe des charges

Forfait : Allocation de charges facturées par le centre fournisseur, indépendante de l’activité

du centre consommateur

Travail demandé :

1. Présenter le tableau de bord du centre « Fermentation et Contrôle biologique ».

2. Calculer les écarts des composantes du coût du centre « Fermentation et Contrôle

biologique ».

3. Analyser les écarts significatifs.

4. Dire comment l’on peut justifier la prise en compte par le consommateur d’un

montant forfaitaire de charges de « Gestion des matériels » (service entretien

notamment) et non des consommations réelles. Dire qui serait responsable d’un

éventuel écart de consommation.

5. Expliquer l’intérêt des UCI. Pourquoi les prestations réelles sont-elles valorisées

à l’aide de l’UCI ?

Enseignant : Dr. TIONA WAMBA Page 8 sur 9

ENSET de Douala Année Académique 2018/2019

Contrôle Budgétaire

Niveau : Master 2

Réalisations Objectifs Écarts

Éléments

Qtés Cu Montants Qtés UCI Montants + Défav - Fav

Produits et services entrants :

Mélasse ……………………………

Fournitures de laboratoire ………...

Services extérieurs indirects ………

Charges de personnel ……………..

Prestations des centres auxiliaires :

Gestion des personnels ……………

Gestion des bâtiments …………….

Gestion des matériels ……………..

Prestations connexes ……………...

Total des charges …………………

Produits sortants : Moût …………..

Enseignant : Dr. TIONA WAMBA Page 9 sur 9

Vous aimerez peut-être aussi

- Diagnostic FinancierDocument99 pagesDiagnostic FinancierItto Moha100% (2)

- Devenir Entrepreneur - 10 Bonnes Raisons.Document15 pagesDevenir Entrepreneur - 10 Bonnes Raisons.Etotoue Christian89% (9)

- Consolidation Des ComptesDocument17 pagesConsolidation Des Compteskarimael100% (1)

- Le Tableau de Bord: Elaboré Par: Encadré ParDocument15 pagesLe Tableau de Bord: Elaboré Par: Encadré ParChoulliPas encore d'évaluation

- Les Indicateurs de Performance Logistique LPDocument84 pagesLes Indicateurs de Performance Logistique LPjacques EDOH100% (2)

- CHAPITRE 1 - Les Fondements Du Contrôle de GestionDocument16 pagesCHAPITRE 1 - Les Fondements Du Contrôle de GestionBOUGHALMI IMENPas encore d'évaluation

- Contrôle de GestionDocument38 pagesContrôle de GestionHind Mehdi100% (6)

- Cours Tableau de BordDocument30 pagesCours Tableau de BordGUISSAPas encore d'évaluation

- Cours Les-centres-De-responsabilites Et Prix de Cession InterneDocument17 pagesCours Les-centres-De-responsabilites Et Prix de Cession Internechepakia100% (2)

- Tableau de BordDocument37 pagesTableau de Bordbouazabiakhelifa67Pas encore d'évaluation

- Guide DC2017 PDFDocument48 pagesGuide DC2017 PDFEtotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Les Écarts de ConversionDocument12 pagesLes Écarts de ConversionBassma AzarhounPas encore d'évaluation

- Introduction A La Comptabilité AnalytiqueDocument20 pagesIntroduction A La Comptabilité AnalytiqueYunessEl100% (3)

- Outil de Mesure Et de Pilotage de La Performance IncubateurDocument15 pagesOutil de Mesure Et de Pilotage de La Performance IncubateurHaddadAkremPas encore d'évaluation

- Controle de Gestion PublicDocument17 pagesControle de Gestion PublicNOUHAILA BRIBERPas encore d'évaluation

- Performance économique des politiques publiques: Évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuelsD'EverandPerformance économique des politiques publiques: Évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuelsPas encore d'évaluation

- Tableaux de FluxDocument17 pagesTableaux de FluxYoussef Fettouhi100% (1)

- Le Pilotage Des Coûts La Méthode ABCDocument26 pagesLe Pilotage Des Coûts La Méthode ABCZineb HmrPas encore d'évaluation

- Mise en Place D'un Systéme de Controle de Gestion PDFDocument90 pagesMise en Place D'un Systéme de Controle de Gestion PDFBouchra b100% (1)

- Conception Et Elaboration Du Tableau de Bord de GestionDocument66 pagesConception Et Elaboration Du Tableau de Bord de GestionPFEPas encore d'évaluation

- Conrole de Gestion Et Gestion Budgetaire-1Document166 pagesConrole de Gestion Et Gestion Budgetaire-1LamssarbiPas encore d'évaluation

- Le Controle de Gestion OperationnelDocument55 pagesLe Controle de Gestion Operationnelrachid160580% (5)

- Cout CibleDocument13 pagesCout CibleSanae AjtimPas encore d'évaluation

- Le ReportingDocument20 pagesLe ReportingOussama Belhaj100% (2)

- Histoire de Gestion FinancièreDocument15 pagesHistoire de Gestion Financièresaid100% (2)

- Controle de Gestion - AGRADDocument25 pagesControle de Gestion - AGRADAsmaa ArifiPas encore d'évaluation

- Tableau de Bord. Master 1 CCA Contrà Le de Gestion Approfondi 20 - 21Document35 pagesTableau de Bord. Master 1 CCA Contrà Le de Gestion Approfondi 20 - 21SARA HARACHIPas encore d'évaluation

- CoursDocument54 pagesCoursAhmed Abdourabihi100% (1)

- Pilotage Et Évaluation de Performance GIL2 SEDQUI 2020Document122 pagesPilotage Et Évaluation de Performance GIL2 SEDQUI 2020Ayoub KARROUM100% (2)

- La Performance FinancièreDocument103 pagesLa Performance Financièrejabir oumaimaPas encore d'évaluation

- La Performance des PME: La Performance des PME - une histoire d'amour ou : le bonheur au travail, est-ce possible ?D'EverandLa Performance des PME: La Performance des PME - une histoire d'amour ou : le bonheur au travail, est-ce possible ?Pas encore d'évaluation

- PFE Maryam DéfinitifDocument78 pagesPFE Maryam Définitifceomohameddidi0% (1)

- Contrôles de Gestions - Reporting, Résultats, DécisionDocument169 pagesContrôles de Gestions - Reporting, Résultats, DécisionThomasCTC0% (1)

- Budget public et performance: Introduction à la budgétisation axée sur les résultatsD'EverandBudget public et performance: Introduction à la budgétisation axée sur les résultatsPas encore d'évaluation

- Le Rolling Forecast Comme Pratique Budgétaire Innovante Au Service de La Performance Financière de L'entrepriseDocument16 pagesLe Rolling Forecast Comme Pratique Budgétaire Innovante Au Service de La Performance Financière de L'entrepriseZakaria KhallafPas encore d'évaluation

- Les Tableaux de BordDocument39 pagesLes Tableaux de BordNabil Oggadi100% (1)

- Controle Gestion PDFDocument107 pagesControle Gestion PDFMohammed TahtouhPas encore d'évaluation

- Bordereau de Transmission Des Factures Proforma Au CFDocument76 pagesBordereau de Transmission Des Factures Proforma Au CFEtotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Contrôle de GestionDocument46 pagesContrôle de GestionMarwan Dallas50% (2)

- Momento Comptable Mesnaoui MazaDocument543 pagesMomento Comptable Mesnaoui MazaSukaiina GhPas encore d'évaluation

- Diagnostic Financier MTP TsgeDocument44 pagesDiagnostic Financier MTP Tsgeyassin100% (1)

- Balance ScorecardDocument75 pagesBalance ScorecardKamagate FallaiPas encore d'évaluation

- Définition Reporting FinancierDocument2 pagesDéfinition Reporting FinancierLamssarbiPas encore d'évaluation

- DSCGDocument31 pagesDSCGEtotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Chapitre IV Avec Correction Contrc3b4le de Gestion Et Modifications Organisationnelles PDFDocument53 pagesChapitre IV Avec Correction Contrc3b4le de Gestion Et Modifications Organisationnelles PDFMed Khalil FarhatPas encore d'évaluation

- PP Le Tableau de BordDocument10 pagesPP Le Tableau de BordOSSAMA ESSAIDIPas encore d'évaluation

- Controle de Gestion de La Fonction Commerciale PDFDocument100 pagesControle de Gestion de La Fonction Commerciale PDFAnonymous El1TMlPas encore d'évaluation

- Budget Approvisionnement W.NOKAIRIDocument34 pagesBudget Approvisionnement W.NOKAIRI11111111111111111111111111111111Pas encore d'évaluation

- Cas ABCDocument2 pagesCas ABCKarimPas encore d'évaluation

- (RS) Le Tableau de Bord Un Outil de Pilotage (Cas RAMSA)Document64 pages(RS) Le Tableau de Bord Un Outil de Pilotage (Cas RAMSA)ihsan hassoune100% (1)

- L'utilité Des Tableaux de BordDocument3 pagesL'utilité Des Tableaux de BordvobranxPas encore d'évaluation

- Tableau de Bord de GestionDocument88 pagesTableau de Bord de GestionFadma100% (2)

- Rappel Analyse Des ÉcartsDocument11 pagesRappel Analyse Des Écartsomar100% (1)

- Chapitre 4. Le Controle D Egestion Et La Mesure de La Performance - La Première PartieDocument6 pagesChapitre 4. Le Controle D Egestion Et La Mesure de La Performance - La Première PartierouaaPas encore d'évaluation

- Sommaire Contrôle de GestionDocument109 pagesSommaire Contrôle de GestionFranck Cédric AkanzaPas encore d'évaluation

- 3 Couts PartielsDocument67 pages3 Couts PartielsJack SparoPas encore d'évaluation

- Cours D'analyse Financier AGDocument68 pagesCours D'analyse Financier AGAbdessamad MaftoulPas encore d'évaluation

- Chapitre 1Document29 pagesChapitre 1Moussa Idriss Ali100% (1)

- Le Seuil de Rentabilite Etude de Cas A La FinDocument22 pagesLe Seuil de Rentabilite Etude de Cas A La FinAndrea Costa100% (2)

- Chapitre 1 Contrôle de GestionDocument14 pagesChapitre 1 Contrôle de GestionSami ChaouachiPas encore d'évaluation

- Mise en Oeuvre Et Stratégie Du Contrôle de GestionDocument28 pagesMise en Oeuvre Et Stratégie Du Contrôle de GestionSaidi Assia100% (2)

- Cours CG LP 2018-2019 Part IDocument46 pagesCours CG LP 2018-2019 Part IFatima NizarPas encore d'évaluation

- S6 Cours N°1 Contrôle de Gestion Et Gestion BudgétaireDocument21 pagesS6 Cours N°1 Contrôle de Gestion Et Gestion BudgétaireAlae ElbakkaliPas encore d'évaluation

- Optimisation de La Gestion de La TresorerieDocument2 pagesOptimisation de La Gestion de La TresorerieAdil MansourPas encore d'évaluation

- La Rentabilité Financière Et Effet de LevierDocument12 pagesLa Rentabilité Financière Et Effet de LevierElmehdiPas encore d'évaluation

- Ias 8 PDFDocument5 pagesIas 8 PDFnawalPas encore d'évaluation

- Methode - ABC (Mode de Compatibilite) - CopieDocument19 pagesMethode - ABC (Mode de Compatibilite) - CopieSaloua Fennich100% (1)

- Audit Fiscal - ExercicesDocument2 pagesAudit Fiscal - ExercicesdfghjdfgPas encore d'évaluation

- FM 2022Document9 pagesFM 2022Etotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Copie de FM 2022Document11 pagesCopie de FM 2022Etotoue ChristianPas encore d'évaluation

- 06 MODULESoption2Document16 pages06 MODULESoption2Etotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Etat Recapitulatif 2019Document75 pagesEtat Recapitulatif 2019Etotoue ChristianPas encore d'évaluation

- 04-Editions Comptables v03Document21 pages04-Editions Comptables v03Etotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Fiche Expression Des Besoins 2022Document119 pagesFiche Expression Des Besoins 2022Etotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Liste Des TarifsDocument26 pagesListe Des TarifsEtotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Titres de Recettes Du 24 Au 31 Aout 2022Document81 pagesTitres de Recettes Du 24 Au 31 Aout 2022Etotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Titres de Recettes Du 25 Au 29 Aout 2022Document210 pagesTitres de Recettes Du 25 Au 29 Aout 2022Etotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Raisonnement Logique Et Numérique SIM TESTDocument33 pagesRaisonnement Logique Et Numérique SIM TESTEtotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Titres de Recettes Du 22 Au 25 Aout 2022Document45 pagesTitres de Recettes Du 22 Au 25 Aout 2022Etotoue ChristianPas encore d'évaluation

- TITRES DE RECETTES EXCELL JUILLET 2022 ValidéDocument44 pagesTITRES DE RECETTES EXCELL JUILLET 2022 ValidéEtotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Titres de Recettes Du 15 Au 31 Aout 2022Document58 pagesTitres de Recettes Du 15 Au 31 Aout 2022Etotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Titre de Recettes Du 01 Au 30 Septembre 2022Document292 pagesTitre de Recettes Du 01 Au 30 Septembre 2022Etotoue ChristianPas encore d'évaluation

- TITRES DE RECETTES DU 1er Au 15 AOUT 2022Document124 pagesTITRES DE RECETTES DU 1er Au 15 AOUT 2022Etotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Fiche 14 - Dépréciation Des ActifsDocument6 pagesFiche 14 - Dépréciation Des ActifsEtotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Titres de Recettes 27 Juillet 2022Document12 pagesTitres de Recettes 27 Juillet 2022Etotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Fiche 10 Bis - Provisions Et Passisfs EventuelsDocument2 pagesFiche 10 Bis - Provisions Et Passisfs EventuelsEtotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Fiche 8 Bis - Les Instruments FinanciersDocument2 pagesFiche 8 Bis - Les Instruments FinanciersEtotoue ChristianPas encore d'évaluation

- ICIA Master 2 CCA Cont Gest° Administration PubliqueDocument7 pagesICIA Master 2 CCA Cont Gest° Administration PubliqueEtotoue ChristianPas encore d'évaluation

- Benbahcine ZahirDocument49 pagesBenbahcine ZahirCarina VerónicaPas encore d'évaluation

- Performance Logistiquequels Indicateurs de Mesure Pour La Branche Du TransportDocument25 pagesPerformance Logistiquequels Indicateurs de Mesure Pour La Branche Du TransportSiham BouddehbinePas encore d'évaluation

- Management Des EntreprisesDocument29 pagesManagement Des EntreprisesFeraoun Feraoun MohandPas encore d'évaluation

- MemoireDocument93 pagesMemoireClaude Danielle AbessoloPas encore d'évaluation

- Conference Internationale Conception Et Production Integrees CPI 2015 DefinitiveDocument10 pagesConference Internationale Conception Et Production Integrees CPI 2015 DefinitiveHicham ElmaghribiPas encore d'évaluation

- Cours CDGDocument30 pagesCours CDGOtmane Es-salmi100% (1)

- Controle StrategieDocument10 pagesControle Strategiehouda elaydiPas encore d'évaluation

- Mise en Place Du Tableau de Bord Prospectif À L'hôpital SOUNON SERO de Nikki - Memoire de Master PDFDocument102 pagesMise en Place Du Tableau de Bord Prospectif À L'hôpital SOUNON SERO de Nikki - Memoire de Master PDFPatrickbeninPas encore d'évaluation

- Le Balanced Scorecard Comme OutilDocument19 pagesLe Balanced Scorecard Comme OutilYoussef MîmiPas encore d'évaluation

- Comprendre Et Évaluer Les Impacts Sociaux D'un ISBL À L'aide Du Tableau de Bord de Kaplan Et NortonDocument38 pagesComprendre Et Évaluer Les Impacts Sociaux D'un ISBL À L'aide Du Tableau de Bord de Kaplan Et NortonnearlPas encore d'évaluation

- Contrôle de GestionDocument29 pagesContrôle de GestionyoulbrynerPas encore d'évaluation

- Satation de ConditionementDocument10 pagesSatation de ConditionementHanane MnePas encore d'évaluation

- Celine CHATELIN Gouverna, Ce D'entrepriseDocument25 pagesCeline CHATELIN Gouverna, Ce D'entrepriseDIAGUELYPas encore d'évaluation

- Cas Frantour Eléments de Corrigé - JC SCILIEN: Jcs - Paris X - M1 1er SemestreDocument20 pagesCas Frantour Eléments de Corrigé - JC SCILIEN: Jcs - Paris X - M1 1er SemestreIBTISSAM OUMEZLOUGPas encore d'évaluation

- Rapport TBPDocument25 pagesRapport TBPRa DiaPas encore d'évaluation

- Cours Laaroussi VFDocument32 pagesCours Laaroussi VFEL GHARBAOUI MOHAMMEDPas encore d'évaluation

- Filiere Gestion Option Gestion Financier PDFDocument200 pagesFiliere Gestion Option Gestion Financier PDFOumaima BenhamedPas encore d'évaluation

- Support Tableau Bord Encg 2020 Partie 2 M YoussefDocument31 pagesSupport Tableau Bord Encg 2020 Partie 2 M YousseflaghribPas encore d'évaluation

- Management La Performance Management D Entreprise PDFDocument14 pagesManagement La Performance Management D Entreprise PDFMustapha MektanPas encore d'évaluation

- Gestion de La DemandeDocument86 pagesGestion de La DemandeEric CazalsPas encore d'évaluation

- La Performance de L EntrepriseDocument3 pagesLa Performance de L EntrepriseNajoua El-haouariPas encore d'évaluation

- Rapport PHDDocument94 pagesRapport PHDZerouati Mehdi MohammedPas encore d'évaluation

- Chapitre 2 - Le Diagnostic StrategiqueDocument15 pagesChapitre 2 - Le Diagnostic StrategiqueGnichi MariemPas encore d'évaluation

- 5327294f0a3c8EFEFEFEEFEFE (Enregistré Automatiquement) 244Document76 pages5327294f0a3c8EFEFEFEEFEFE (Enregistré Automatiquement) 244Marwan Hammadi100% (1)