Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

Abc-317206-46993-Demarche Diagnostique Devant Une Hypereosinophilie en 2020-A

Abc-317206-46993-Demarche Diagnostique Devant Une Hypereosinophilie en 2020-A

Transféré par

Abdelhakim DjabouTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

Abc-317206-46993-Demarche Diagnostique Devant Une Hypereosinophilie en 2020-A

Abc-317206-46993-Demarche Diagnostique Devant Une Hypereosinophilie en 2020-A

Transféré par

Abdelhakim DjabouDroits d'auteur :

Formats disponibles

Synthèse

Ann Biol Clin 2020 ; 78 (4) : 399-409

Démarche diagnostique

devant une hyperéosinophilie en 2020

Diagnostic workup in front of an hypereosinophilia in 2020

Anthony Bonnin1 Résumé. La découverte d’une hyperéosinophilie supérieure à 1,5 G/L ne doit

Guillaume Vignon2 pas être considérée comme anodine, nécessitant une surveillance à la recherche

Phillipe Mottaz1 d’une étiologie et d’éventuelles lésions organiques secondaires. Parmi ces der-

nières, la localisation cardiaque est la plus préoccupante, parfois indolente,

Julien Labrousse2

devant être recherchée systématiquement par échographie et par résonance

François Carrere2 magnétique. Les potentielles étiologies sont très nombreuses, en grande majorité

Pierre-Frédéric Augereau2 réactionnelles et corticosensibles, beaucoup plus rarement clonales en rap-

Phillipe Aucher2 port avec une hémopathie maligne habituellement myéloïde chronique, parfois

Franck Lellouche1,2 sensible aux inhibiteurs de tyrosines kinases.

1 Service de médecine interne,

Mots clés : hyperéosinophilie, syndrome hyperéosinophilique idiopathique,

Centre hospitalier de Royan, néoplasie myéloproliférative avec hyperéosinophilie

Vaux-sur-Mer, France

2 Groupement de coopération

sanitaire de Saintonge, Laboratoire Abstract. The discovery of eosinophilia above 1.5 G/L should not be conside-

inter-hospitalier de biologie médicale red innocuous, requiring monitoring for etiology and possible secondary organ

(Centres hospitaliers damage. Among these, cardiac localization is the most worrying, sometimes

de Saint-Jean-d’Angély, Saintes,

Royan et Jonzac), Saint-Jean-d’Angély, indolent, to be systematically sought by ultrasound and magnetic resonance.

France The potential etiologies are very numerous, mostly reactive and corticosensi-

tive, much more rarely clonal in relation to a malignant hemopathy usually

chronic and myeloid, sometimes sensitive to tyrosine kinase inhibitors.

Article reçu le 18 mars 2020,

Key words: hypereosinophilia, idiopathic hypereosinophilic syndrome, myelo-

accepté le 16 avril 2020 proliferative neoplasia with eosinophilia

Les polynucléaires éosinophiles (PNE) sont des cellules clonale, les HE associées aux autres étiologies sont habi-

myéloïdes d’origine médullaire dont la production, la tuellement réactionnelles en rapport avec des relargages

différenciation, la maturation et l’activation sont essen- de cytokines. L’exploration d’une HE est importante en

tiellement sous la dépendance des cytokines IL-3, IL-5 raison d’une part, de la possible découverte d’un contexte

et du facteur de croissance GM-CSF, produits par les étiologique préoccupant et, d’autre part, d’une potentielle

lymphocytes T, les mastocytes et les cellules stromales. toxicité propre des PNE qui se déposent parfois dans

L’IL-5 est la cytokine essentielle pour la différenciation certains tissus, pouvant créer des dommages irréversibles.

terminale des PNE. Dans des conditions normales, les Le but de cet article est de rappeler la classification actuelle

PNE sont présents uniquement dans les organes héma- des HE (figure 1), de statuer sur les critères d’investigation,

topoïétiques (sang périphérique, moelle osseuse, rate, de rappeler les étiologies et d’en déduire un algorithme

thymus, ganglions lymphatiques), l’utérus et la muqueuse d’examens à proposer au patient (figures 2 et 3) [1-6].

digestive. L’hyperéosinophilie (HE) est un motif courant

de consultation en médecine interne. Elle est parfois transi-

toire médicamenteuse ou parasitaire, parfois chronique en Données nécessaires à maîtriser

rapport avec différentes pathologies inflammatoires, aller- avant de s’engager dans le bilan

doi:10.1684/abc.2020.1556

giques ou hématologiques. Alors que les HE rencontrées d’une éosinophilie

dans un contexte d’hémopathie maligne ont une origine

Définitions

Correspondance : F. Lellouche L’éosinophilie est définie par une concentration sanguine en

<franck.lellouche@ch-royan.fr> polynucléaires éosinophilies (PNE) supérieure 0,5 G/L [3].

Pour citer cet article : Bonnin A, Vignon G, Mottaz P, Labrousse J, Carrere F, Augereau PF, Aucher P, Lellouche F. Démarche diagnostique devant une hyperéosinophilie

en 2020. Ann Biol Clin 2020 ; 78(4) : 399-409 doi:10.1684/abc.2020.1556 399

Synthèse

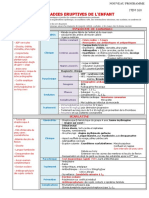

CLASSIFICATION INTERNATIONALE ACTUELLE DES HYPEREOSINOPHILIES

CRITERES DIAGNOSTIQUES D’UNE HYPEREOSINOPHILIE (HE)

PNE circulants > 1,5 G/L à 2 reprises espacées d’au moins 1 mois

(sauf si atteinte d’organe avec mise en jeu à court terme du pronostic vital où 1 seule évaluation est suffisante)

Et/ou

hyperéosinophilie tissulaire définie par au moins l’un des 3 items ci-dessous :

Pourcentage médullaire de précurseurs éosinophiles > 20 %

Estimation par le pathologiste que l’infiltrat tissulaire par les PNE est massif par rapport à l’aspect habituel

Dépôt tissulaire de protéines en provenance des granulations de PNE, témoignant d’une activation des PNE

dans le tissu (en l’absence d’infiltrat éosinophile massif du tissu)

Absence d’atteinte d’organe attribuable Présence d’atteintes avec dysfonctions d’organes attribuables

à l’hyperéosinophilie : HE à l’hyperéosinophilie* : SHE

HE secondaire/réactionnelle (HER) : très fréquent +++ SHE secondaire/réactionnel (SHER) : fréquent

HE primitive/néoplasique (HEN) : rare SHE primitif/néoplasique (SHEN) : plus fréquent que dans les HE

HE héréditaire/familiale (HEFA) : exceptionnel SHE de signification indéterminée/idiopathique (SHESI)

HE de signification indéterminée (HESI) (de moins en (de moins en moins fréquentes avec l’évolution des investigations)

moins fréquentes avec l’évolution des investigations)

Figure 1. Classification internationale des HE et HES. HE : hyperéosinophilie ; SHE : syndrome hyperéosinophilique ; PNE : polynucléaires

éosinophiles ; HEFA : antécédents familiaux et absence d’argument en faveur d’un déficit immunitaire familial ou d’une cause néoplasique

ou réactionnelle ; HE/SHEN : pathologie myéloïde clonale avec présence d’une HE, selon OMS 2016 ; HE/SHER : contexte non clonal

associé à une HE, le plus souvent en rapport avec des relargages de cytokines ; HESI : absence d’étiologie retrouvée et absence d’atteinte

ou de dysfonction d’organe attribuable à l’HE ; SHE idiopathique : présence d’atteintes d’organes et absence d’étiologie retrouvée. *Les

HE avec atteintes d’organes localisées, comme les gastroentérites ou les pneumopathies à éosinophiles, ne sont pas inclues dans les

SHE en raison d’une incertitude sur le rôle de l’HE dans la dysfonction tissulaire.

Arbitrairement une éosinophilie est étiquetée de mineure 20 %, un infiltrat éosinophile tissulaire important par rap-

quand le taux de PNE est compris entre 0,5 et 1,5 G/L, port à l’aspect habituel (estimation du pathologiste) ou,

de modérée entre 1,5 et 5 G/L et de sévère au-delà de 5 en l’absence d’infiltrat éosinophile massif, un dépôt tissu-

G/L [4]. Depuis une étude rétrospective publiée en 1975, laire de protéines provenant des granulations éosinophiles,

on parle traditionnellement de syndrome hyperéosinophi- témoignant d’une activation des PNE dans le tissu. La quan-

lique (SHE) si la concentration en PNE circulants est tification des dépôts tissulaires, reposant parfois sur la seule

> 1,5 G/L pendant au moins 6 mois avec présence de appréciation du pathologiste, peut être assez subjective. De

lésions d’organes alors que, en l’absence de lésion tissu- plus, les formes avec atteintes d’organes localisées, comme

laire, le terme d’HE idiopathique doit être utilisé [5, 6]. les gastroentérites ou les pneumopathies à éosinophiles, ne

Actuellement, en raison de possibles atteintes d’organes sont pas inclues dans les SHE en raison d’une incertitude sur

rapides avec des concentrations sanguines moindres en le rôle de l’HE dans la dysfonction tissulaire. En l’absence

PNE et de techniques d’explorations modernes plus perfor- d’étiologie on parle, dans cette nouvelle terminologie, de

mantes, ces seuils ne sont plus retenus de façon absolue. SHE de signification indéterminée (SHESI ) et, en l’absence

En 2012 une nouvelle terminologie a été effectuée par d’atteinte d’organe, de HESI (figure 1) [1, 2, 6-10].

une équipe d’experts émanant de divers horizons, le terme

d’hyperéosinophilie étant retenu quand la concentration

sanguine en PNE est supérieure à 1,5 G/L lors de 2 pré- Risques liés à la présence d’une HE

lèvements consécutifs séparés de plus d’un mois et/ou en Chez les patients présentant une HE chronique ou subai-

présence d’une HE tissulaire. De plus, dans cette classi- guë, quelle qu’en soit la cause, les PNE, par l’intermédiaire

fication, 4 sous-types sont individualisés, l’HE familiale de protéines toxiques (protéines cationiques, peroxydase...)

(HEFA ), réactionnelle (HER ), néoplasique (HEN) ou de qu’ils sécrètent, peuvent générer des lésions viscérales par-

signification indéterminée (HESI ). Le terme de SHE est fois irréversibles, par des mécanismes fibrotiques et/ou

réservé aux formes avec atteinte et dysfonction d’organe thrombotiques. A partir d’une concentration en PNE >

définies par un infiltrat médullaire éosinophile supérieur à 1,5 G/L, ces complications tissulaires, qui définissent

400 Ann Biol Clin, vol. 78, n◦ 4, juillet-août 2020

Diagnostic d’une hyperéosinophilie

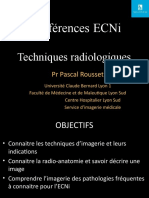

INVESTIGATIONS INITIALES A EFFECTUER DEVANT UNE HYPEREOSINOPHILIE

Systématiquement : examen du frottis sanguin, ionogramme, urée, créatininémie, bilan hépatique, troponine, NT-proBNP, TP/TCA, CRP, bandelette

urinaire. En fonction de la symptomatologie : échographie cardiaque +-IRM, scanner TAP, explorations fonctionnelles respiratoires, électromyogramme,

biopsies tissulaires diverses…),

Absence d’atteinte d’organe : HE Présence d’atteinte d’organe : SHE

Analyses à proposer le plus souvent (préférentiellement guidées par la symptomatologie) : examen parasitologique des selles, sérologies VIH,

toxocarose, distomatose, trichinellose et, si passage en zone d’endémie, anguillulose, ankylostomiase et bilharziose. Dosages IgE totales, ANCA,

AAN, tryptase et vitamine B12. Phénotypage des lymphocytes circulants (recherche clone T). Biopsies orientées par le tableau clinique.

PRESENCE D’UNE ETIOLOGIE REACTIONNELLE (cas le plus fréquent +++)

-Infections* : Les parasitoses à helminthes représentent globalement l’étiologie principale. Chez les patients occidentaux sédentaires sont

à rechercher en 1re intention toxocarose, distomatose hépatique, thrichinellose, aspergillose. Chez le voyageur occasionnel en zone tropicale

la schistosomiase aiguë est l’étiologie la plus fréquente.

-Médicaments* (tout produit nouvellement introduit doit être stoppé ; penser au syndrome DRESS)

-Dermatoses bulleuses

-Maladies de système (maladie de Schulman, LED, PR)

-Vascularites (GEPA, Wegener, PAN)

-Tumeurs solides (adénocarcinome broncho-pulmonaire, tumeurs gastro-intestinales…)

-LNH T/Lymphome de Hodgkin

-Clones T circulants indolents au phénotypage (SHE-L)

-Pathologies digestives (gastrite à éosinophile, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, pancréatite chronique, maladie cœliaque)

-Pathologies pulmonaires (syndrome de Loeffler, pneumopathie à éosinophiles, sarcoïdose...)

-Pathologies diverses (embolies de cholestérol, GVH après greffe médullaire allogénique, insuffisance surrénalienne, syndrome éosinophilie-

myalgies, exposition aux radiations, syndrome d’hyper-IgE (syndrome de Job), syndrome d’Omnen

Figure 2. Algorithme diagnostique d’une HE. NT-proBNP : peptide N terminal natriurétique de type B ; TP/TCA : taux de prothrombine/temps

de céphaline activée ; CRP : protéine C-réactive ; HE : hyperéosinophilie ; SHE : syndrome hyperéosinophilique ; ANCA : anticorps

anti cytoplasme des polynucléaires neutrophiles ; AAN : anticorps antinucléaires ; VIH : virus de l’immunodéficience humaine ; PNE :

polynucléaires éosinophiles ; DRESS : drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms ; LES : lupus érythémateux systémique ;

PR : polyarthrite rhumatoïde ; GEPA : granulomatose éosinophilique avec polyangéite (ex Churg-Strauss) ; PAN : péri-artérite noueuse.

*Causes fréquentes. En bleu : les pathologies essentielles (pour détails exhaustifs voir le texte).

le SHE ne sont ni proportionnelles à l’importance de et/ou artériels parfois révélateurs de la maladie. En pratique,

l’hyperéosinophilie, ni à son étiologie. Elles atteignent la il n’est pas toujours simple de savoir si la dysfonction orga-

peau dans 70 % des cas (angio-oedèmes, éruption, pru- nique observée est en rapport avec une toxicité directe des

rit, urticaire. . .) (surtout dans les formes réactionnelles PNE sur le tissu ou si elle est en rapport avec l’étiologie de

d’origine lymphoïde, cf. plus bas dans le texte), l’appareil l’HE [1, 2, 6-8].

respiratoire dans 44 % des cas (asthme, infiltrats pul-

monaires labiles, fibrose. . .), le tube digestif dans 38

% des cas (douleurs abdominales, diarrhée, ulcérations Etiologies des hyperéosinophilies

muqueuses. . .), le système nerveux central ou périphé-

rique (AVC, confusion, neuropathies périphériques. . .), le La classification étiologique se heurte à plusieurs diffi-

pronostic vital étant dominé par l’atteinte cardiaque pré- cultés, d’abord les critères de définition qui ne sont pas

sente dans 5 % des cas au diagnostic et dans 20 % au totalement superposables selon les spécialités, les patholo-

cours de l’évolution de la maladie, notamment s’il s’agit gies associées à une réelle HE telle que définie ci-dessus

d’une étiologie myéloïde (cf. plus bas dans le texte). Il étant rares, alors que les éosinophilies modérées obser-

s’agit de myocardites, de péricardites, de thrombi intra- vées en situation allergique, médicamenteuse ou infectieuse

cavitaires, l’évolution pouvant se faire vers la gravissime sont fréquentes. Par ailleurs, devant une symptomatologie

fibrose endomyocardique. Contrairement aux localisa- d’organe pouvant orienter le diagnostic vers une patholo-

tions précitées aisément identifiables par l’interrogatoire et gie causale, il faut savoir se poser la question d’une atteinte

l’examen clinique, l’atteinte cardiaque est souvent pauci- secondaire par toxicité directe des éosinophiles. De plus,

symptomatique, nécessitant un dépistage par échographie une confusion peut résulter du fait que plusieurs patho-

et, surtout, par résonance magnétique (IRM). De plus, ces logies non classées parmi les formes allergiques puissent

patients sont à risques d’accidents thrombotiques veineux être associées à une augmentation des IgE (parasitoses,

Ann Biol Clin, vol. 78, n◦ 4, juillet-août 2020 401

Synthèse

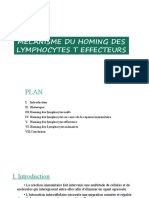

DIAGNOSTIC D’UNE HYPEREOSINOPHILIE EN L’ABSENCE DE CAUSE REACTIONNELLE INDENTIFIEE (cf fig 2) : RARE

HYPEREOSINOPHILIE CLONALE POSSIBLE

(arguments en faveur : Anomalies associées de l’hémogramme, splénomégalie, myélémie, tryptase sérique et/ou vitaminémie B12 élevées... cf texte)

Absence d’atteinte d’organe : HE Présence d’atteinte d’organe : SHE

Bilan de 1re intention : myélogramme, caryotype, BOM, mutation JAK2 V617F, recherche de la fusion FIP1L1-PDGFRA en FISH ou RT PCR.

Bilan de 2e intention : phénotypage et recherche mutation cKIT D816V sur d’éventuels mastocytes, confirmation et/ou recherche

de réarrangements de PDGFRB, FGFR1 et de la fusion PCM1-JAK2 en FISH ou RT PCR.

Hyperéosinophilies d’accompagnement Pathologies spécifiques à éosinophiles

avec anomalies moléculaires récurrentes

-LMC-éo BCR-ABL+

-NMP-éo avec mutation sur JAK2 Réarrangement de PDGFRA

-Mastocytoses systémiques (phénotypage CD25 + CD117+ ; Réarrangement de PDGFRB

mutation D816V sur cKIT) Réarrangement de FGFR1

-LAM-éo avec inv(16)(p13 ;1q22) (réarrangement CBFβ- Réarrangement PCM1-JAK2 (incluant

MYH11) réarrangements ETV6-JAK2 et BCR-JAK2)

-LAM-éo avec t(8 ; 21)(q22 ; q22.1) (réarrangement AML1-ETO)

-SMD/NMP-éo (LMMC-éo, LMCa-éo)

Absence de pathologie bien définie

Anomalie clonale cytogénétique ou moléculaire non spécifique ou blastes circulants > 1 %

ou blastes médullaires > 4 %

OUI NON

LCE-NOS (incluant les réarrangement récurrents ETV6-ABL1 SHESI / HESI

et ETV6-FLT3) HEFA avec anomalie 5q31-33

Figure 3. Algorithme diagnostique d’une HE. BOM : biopsie ostéomédullaire ; FISH : hybridation in situ ; RT-PCR : reverse transcriptase

PCR ; LMC-éo : leucémie myéloïde chronique avec hyperéosinophilie ; NMP-éo : néoplasie myéloproliférative avec hyperéosinophilie ;

LAM-éo : leucémie aiguë myéloïde avec hyperéosinophilie ; SMD : syndrome myélodysplasique ; LMMC-éo : leucémie myélomonocytaire

chronique avec hyperéosinophilie ; LMCa-éo : leucémie myéloïde chronique atypique avec hyperéosinophilie LCE-NOS : leucémie chro-

nique à éosinophiles non caractérisée par ailleurs ; SHESI : syndrome hyperéosinophilique de signification indéterminée (idiopathique) ;

HESI : hyperéosinophilie de signification indéterminée (idiopathique) ; HEFA : héréditaire (familiale). En bleu : les pathologies.

médicaments, clones T indolents) ou à une symptomato- myéloïde à éosinophiles (par exemple les formes avec réar-

logie asthmatique (pneumopathie aspergillaire, vascularite rangement de PDGFA) complexifie encore la discussion

de Churg-Strauss). Ainsi, dans les classifications, les éosi- [1, 2, 11-13].

nophilies étant classées indistinctement selon l’organe

atteint et la pathogénie, certaines étiologies sont réperto- Hyperéosinophilies secondaires/réactionnelles

riées dans plusieurs rubriques, l’origine médicamenteuse (HER et SHER )

étant par exemple retrouvée dans le paragraphe des aller-

Ces HE, observables dans de nombreuses situations cli-

gies et dans celui des HE respiratoires. Enfin, dans le

niques (figure 2), représentent plus de 95 % des cas d’HE,

cadre des hémopathies malignes, les PNE n’étant en

les étiologies parasitaires étant au premier plan dans les

pratique pas isolés pour être analysés, il n’est pas tou-

pays en voie de développement et les causes essentiel-

jours facile, malgré les avancées indiscutables fournies

lement médicamenteuses, allergiques, parfois immunes et

par les études moléculaires et répertoriées dans la clas-

néoplasiques devant être évoquées en priorité dans les pays

sification OMS 2016/2017, de pouvoir discriminer de

occidentaux. Elles sont la conséquence d’un relargage de

façon péremptoire HE primitives clonales et HE réac-

cytokines, essentiellement l’IL-5 ou l’IL-3, par notamment

tionnelles. Dans l’exemple d’une population T clonale

les lymphocytes T.

avec HE, il est effectivement difficile d’exclure formelle-

ment que la population éosinophile, a priori réactionnelle, HER et SHER d’origine infectieuse

soit issue du même clone que la population lymphoïde. Les parasites, qui sont la principale étiologie d’éosinophilie

De plus la possibilité de réarrangements clonaux des chez les migrants et dans les pays en voie de développe-

gènes du TCR chez des patients atteints d’hémopathie ment, peuvent être également en cause chez les occidentaux

402 Ann Biol Clin, vol. 78, n◦ 4, juillet-août 2020

Diagnostic d’une hyperéosinophilie

sédentaires ou ayant séjourné en zone d’endémie même sujet occidental sédentaire, doivent être recherchées éga-

de façon très ancienne. Certaines infections mycotiques lement d’autres distomatoses (opistorchiase, clonorchiase,

(bronchite aspergillaire notamment) peuvent aussi être paragonimiase), filarioses et plus rarement gnathostomose,

impliquées, alors que les infections bactériennes et virales capillariase, sarcocystose et isosporose. Malgré les bilans

ne sont pas incriminables (seuls VIH, et parfois HTLV1 effectués, l’étiologie d’une HE chez un voyageur n’est pas

selon le terrain, doivent être recherchés en raison de leur retrouvée dans environ 60 % des cas. Chez les migrants

fréquente association à certaines parasitoses opportunistes). ou chez les patients vivant au long cours dans les pays en

Parmi les parasites les helminthes, et parfois certains voie de développement, les mêmes étiologies infectieuses

ectoparasites (sarcoptes scabiei, hypoderma bovis), sont que chez le voyageur occasionnel peuvent être retrouvées,

habituellement en cause, les protozooses (amibiases, toxo- la symptomatologie clinique étant souvent plus larvée et

plasmose, paludisme. . .) ne s’accompagnant en général pas l’HE plus ténue [2, 12, 14-18].

d’HE significative. Lors des helminthiases l’HE survient HER du patient atopique

habituellement lors de la migration parasitaire dans les tis-

Une origine allergique peut être attribuée à de nombreuses

sus, donc surtout en début d’infestation, avec diminution

HER , comme par exemple les parasitoses et les HE médi-

voire normalisation secondaire. L’élimination fécale des

camenteuses fréquemment associées à une majoration des

œufs parasitaires étant tardive, les recherches trop précoces

IgE, ou encore la bronchite aspergillaire et la vascula-

peuvent être faussement négatives, nécessitant une nouvelle

rite de Churg-Strauss associées à une symptomatologie

évaluation ultérieurement. Parfois, quand la localisation est

asthmatique. Ce paragraphe ne concerne que la maladie

uniquement intratissulaire l’HE est massive et permanente

atopique qui représente 80 % des éosinophilies dans les

(cas de la toxocarose), parfois elle est oscillante comme

pays occidentaux. Dans ce cas, l’éosinophilie est modé-

lors des anguilluloses et des ascaridiases où les phases

rée n’atteignant pas le seuil des 1.5 G/L et n’entrant pas,

tissulaires sont périodiques. De plus, certaines helmin-

sricto-sensu, dans le cadre de ce manuscrit, des chiffres

thiases, comme l’oxyurose, où la présence parasitaire est

plus élevés devant faire rechercher une autre origine [17].

uniquement intestinale, et l’échinococcose, où le parasite

Les manifestations cliniques sont oculaires (conjonctivite),

est enkysté, ne sont habituellement pas associées à des HE

ORL (rhinites, sinusites), bronchiques (asthme), cutanées

significatives. La symptomatologie, l’origine géographique

(eczéma, urticaire) ou digestives. Les IgE, habituellement

du patient et les habitudes de voyages dans les pays non

élevées, ne sont donc pas du tout spécifiques de l’atopie,

occidentaux permettent d’orienter les recherches. Toutes

les explorations les plus pertinentes étant les tests cutanés,

ces particularités des éosinophilies infectieuses, ainsi que

les dosages d’IgE spécifiques et le test multi allergénique

la prévalence souvent faible dans les pays industrialisés

de dépistage [2, 14, 18-20].

de certains parasites, rendent complexes les recherches

étiologiques à prioriser, notamment chez les patients occi- HER et SHER d’origine médicamenteuse

dentaux sédentaires. Les étiologies énumérées ci-dessous De très nombreux produits peuvent être impliqués, comme

sont celles qui, à un moment ou un autre de l’évolution, par exemple certains antibiotiques ou AINS, nécessitant

sont susceptibles de s’accompagner d’une HE significative un arrêt des molécules récemment introduites. Parfois, il

supérieure à 1.5 G/L, comme définie par les experts. Chez s’agit de produits vendus sans ordonnance comme des

les patients n’ayant jamais séjourné en zone tropicale et dont suppléments vitaminiques (notamment contenant du L-

l’éosinophilie n’est associée à aucun symptôme, l’origine tryptophane) ou à base de plantes. Une place particulière

infectieuse est peu probable et seule l’anguillulose, pour doit être réservée au syndrome DRESS (Drug reaction

laquelle il persiste quelques foyers endémiques nord- with eosinophilia and systemic symptoms) qui est une éry-

américains, devra être évoquée en raison de conséquences throdermie médicamenteuse rare, souvent associée à une

potentiellement délétères si elle est négligée. Effective- réactivation de certains virus du groupe herpes comme

ment le parasite pouvant persister de longues années à HHV-6 (herpes virus 6), HHV-7 (herpes virus 7) ou EBV

état quiescent, une corticothérapie itérative peut être res- (virus d’Epstein-Barr). Historiquement décrite avec les

ponsable d’une réactivation sévère de la parasitose. Chez anticonvulsivants, cette pathologie a été associée à la

les patients occidentaux sédentaires symptomatiques, l’HE prescription de plus de 50 molécules (tableau 1). La symp-

peut être en rapport, selon les symptômes, avec toxoca- tomatologie associe de la fièvre, un œdème du visage,

rose, distomatose hépatique, thrichinellose, aspergillose et, une polyadénopathie, l’évolution pouvant se faire vers

rarement, avec anguillulose, anisakiase, ankylostomiase, une défaillance polyviscérale (détresse respiratoire, hépa-

ascaridiase, téniase, myase, coccicioidomycose et histo- tite fulminante, rein aigu...), la mortalité étant estimée à

plasmose. Chez le voyageur occasionnel en zone tropicale 10 %. Un syndrome mononucléosique existe au début et

la schistosomiase aiguë est la cause la plus fréquente d’HE, l’HE peut être très importante. La symptomatologie débute

parfois très élevée. A côté des étiologies décrites chez le souvent 3 à 6 semaines après le début de la prise médi-

Ann Biol Clin, vol. 78, n◦ 4, juillet-août 2020 403

Synthèse

Tableau 1. Médicaments incriminés dans la survenue d’un syn- érythémateux systémique et polyarthrite rhumatoïde sont

drome DRESS (liste non exhaustive). parfois associés également à une éosinophilie inconstante

et plus modeste [14, 25].

Groupes Molécules

de médicaments HER et SHER et pathologies respiratoires

Anticonvulsivants Carbamazépine Les pneumopathies à éosinophiles se caractérisent par une

Phénobarbital

Phénytoïne symptomatologie respiratoire associée à la présence d’au

Lamotrigine moins 25 % de PNE dans le lavage broncho-alvéolaire

Zonisamide et/ou d’une HE sanguine. Les étiologies les plus fréquentes

AINS Ibuprofène sont parasitaires et médicamenteuses, se manifestant par la

Célécoxib

Antibiotiques Vancomycine

réaction allergique de Loeffler qui associe fièvre et toux.

Minocycline Les causes peuvent aussi être toxiques (tabac, cocaïne...),

Amoxycilline/ampicilline allergiques (poumon aspergillaire), idiopathique chronique

Pipéracilline-tazobactam

Lévofloxacine

(pneumopathie de Carrington) ou en rapport avec une mala-

Sulfaméthoxazole die de Churg-Strauss. Une place à part est à réserver à la

Antiviraux Abacavir pneumopathie aiguë à éosinophiles avec insuffisance res-

Névirapine piratoire, d’origine probablement allergique. La sarcoïdose

Boceprevir, telaprevir

peut également être associée à une éosinophilie modérée

Autres Captopril

Efalizumab [14, 26].

Allopurinol

Sulfasalazine, dapsone HER et SHER et pathologies digestives

Imatinib, vemurafenib Les PNE sont normalement présents dans les parois diges-

Produits de contraste iodés

tives. Leur accumulation peut s’observer dans certaines

DRESS : drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms ; AINS : pathologies étiquetées, selon la localisation, d’œsophagites,

anti-inflammatoires non stéroïdiens. de gastrites ou de colites à éosinophiles. Ces patho-

logies sont considérées comme allergiques, en rapport

camenteuse, parfois plus précocement, et peut se prolonger avec l’ingestion d’allergènes alimentaires. La symptoma-

jusqu’à 30 jours après l’arrêt du médicament [2, 14, 21, 22]. tologie clinico-biologique n’est pas spécifique nécessitant

l’élimination d’autres étiologies et une étude anatomo-

HER et SHER des pathologies cutanées

pathologique. L’HE n’est observée que dans 80 % des cas,

non allergiques et non néoplasiques

en moyenne à 1 G/L. Maladie de Crohn, rectocolite hémor-

Certaines dermatoses rares comme les maladies bulleuses ragique, pancréatite chronique et maladie cœliaque peuvent

(pemphigus, pemphigoïde bulleuse), la cellulite à éosi- également âtre associées à une éosinophilie d’importance

nophiles (syndrome de Wells) ou la maladie de Kimura variable [7, 9, 14, 27].

peuvent s’accompagner d’une éosinophilie [2, 14, 23].

HER et SHER et pathologies néoplasiques

HER et SHER et vascularites

Certaines tumeurs solides, épidermoïdes ou glandulaires,

La vascularite pouvant être associée à une HE est avant

sont associées, dans 0,5 %-7 % des cas, à une éosinophi-

tout la granulomatose éosinophilique avec polyangéite

lie réactionnelle d’importance variable et ce, d’autant plus

(GEPA) ou syndrome de Churg-Strauss. Cette pathologie

que la pathologie est évoluée. De la même façon, par un

associe asthme, rhino-sinusite chronique et, secondaire-

mécanisme de sécrétion d’IL-5, IL-3 ou GM-CSF les lym-

ment, une atteinte potentielle de multiples organes. Dans

phomes de Hodgkin sont associées à une HE dans 15 %

cette pathologie les anticorps anti-cytoplasme des poly-

des cas, les lymphomes non hodgkiniens T (LNH-T) dans

nucléaires neutrophiles (ANCA) sont positifs dans 50

2 % à 20 % et les leucémies aiguës lymphoïdes B (LAL B)

% des cas. Périartérite noueuse, syndrome de Wegener

plus rarement. Ce dernier cas est bien illustré par les LAL B

et maladie des IgG4 peuvent parfois être également en

avec t(5;14) responsable d’une activation du gène de l’IL-3

cause, l’éosinophilie étant habituellement moins constante

[1, 7, 9, 13, 27, 28]. Parfois, en l’absence de tout argu-

et moins importante [24].

ment clinique en faveur d’un syndrome lymphoprolifératif

HER et SHER et maladies systémiques T, l’éosinophilie est associée à la présence de populations

La fasciite à éosinophile (maladie de Schulman) est une lymphoïdes T matures circulantes indolentes de phénotype

maladie rare, associant œdèmes et induration sous-cutanée inhabituel avec ou sans réarrangement clonal des gènes

des membres avec infiltrat lympho-plasmocytaire et fibrose TCR. Dans ce cas, s’il existe un retentissement d’organe

des fascias. Cette pathologie inflammatoire est associée à en rapport probable avec l’HE, la pathologie est classée en

une HE très fréquente, sans signe d’auto-immunité. Lupus variant lymphocytaire du syndrome hyper-éosinophilique

404 Ann Biol Clin, vol. 78, n◦ 4, juillet-août 2020

Diagnostic d’une hyperéosinophilie

(SHE-L), incluse dans l’entité des HESR car liée à une domine le tableau (réarrangements de PDFRA, PDFRB,

sécrétion de cytokines (IL-5 essentiellement, parfois IL-4 FGFR1 ou PCM1-JAK2) et les cas où l’origine clonale est

et IL-13) par les cellules T. Dans ce cas l’atteinte d’organe très probable mais sans critère de certitude actuellement

est préférentiellement cutanée, les IgE sont souvent élevées proposé par l’OMS (leucémie chronique à éosinophile-

et le phénotype aberrant le plus souvent retrouvé est CD3- NOS). La reconnaissance de ces entités est importante

(ou dim) CD4+, mais aussi CD3+CD4-CD8-TCR␣+ ou en raison de la plus grande fréquence des complications

CD3+CD4+CD7-. Le SHE-L, qui représenterait environ 20 cardiaques, notamment la fibrose endomyocardique, de

% des SHE, évoluera vers un LNH-T dans 5 %-25 % des l’inefficacité de la corticothérapie et, dans certains cas, de la

cas, parfois après plusieurs années. La présence d’un réar- grande efficacité des inhibiteurs de tyrosines kinases (ITK)

rangement des gènes du TCR est actuellement, en l’absence [1, 7, 8, 14, 15, 29].

d’anomalie phénotypique, insuffisante pour pouvoir clas-

ser SHE-L. En l’absence d’atteinte d’organe la pathologie SHEN /HEN et pathologies myéloïdes définies

est classée HESI . Le rare syndrome de Gleich, qui associe par l’OMS et pouvant s’accompagner

épisodes cycliques (tous les 28-32 jours) d’angio-œdèmes, d’une hyperéosinophilie

urticaire, HE sévère, relargage d’IL5 et présence quasi cons-

Les pathologies myéloïdes pouvant s’accompagner d’une

tante d’un clone T circulant CD3- CD4+, est inclus dans le

HE à un moment ou un autre de leur évolution sont nom-

groupe des SHE-L. Les SHE-L pouvant bénéficier d’une

breuses, les experts recommandant d’adjoindre le suffixe

stratégie thérapeutique particulière à base de corticoïdes,

-éo à chacun des sigles les définissant. Il s’agit notam-

d’interféron et, parfois, d’anticorps anti IL5 de type mépo-

ment de la leucémie myéloïde chronique BCR-ABL+

lizumab ou reslizumab, il est important d’y penser lors de

surtout en phase d’accélération (LMC-éo), des NMP-éo

l’exploration d’une HE [1, 7, 9, 14, 15, 29-35].

« non LMC » avec mutations sur JAK2, des mastocytoses

systémiques avec mutation D816V sur cKIT, des LAM-

HER et SHER et pathologies diverses

éo avec inv(16)(p13 ;1q22) ou t(8 ;21)(q22;q22.1), des

Une éosinophilie d’intensité variable peut s’observer SMD-éo ou des SMD/NMP-éo de type leucémie myélo-

chez les patients atteints de pathologies aussi diverses monocytaire chronique (LMMC-éo) ou leucémie myéloïde

que les embolies de cholestérol, la maladie du greffon chronique atypique-éo (LMCa-éo) BCR-ABL négatif défi-

contre l’hôte (GVH) après greffe médullaire allogénique, nis par l’OMS. De plus, certaines LAM-éo (ou LAL-éo)

l’insuffisance surrénalienne, le syndrome éosinophilie- peuvent également résulter de l’acutisation d’une forme

myalgies, l’exposition aux radiations, ou certains déficits chronique avec anomalie moléculaire telle que décrite ci-

immunitaires comme de syndrome d’hyper-IgE (syndrome dessous [7, 8, 14, 15, 29].

de Job) ou le syndrome d’Omnen [2, 7, 9, 14].

SHEN /HEN et pathologies myéloïdes avec anomalies

Hyperéosinophilies primitives/néoplasiques moléculaires récurrentes ou l’HE est au 1er plan

(HEN et SHEN )

A côté des maladies énumérées ci-dessus où l’HE est un

A côté des éosinophilies réactionnelles observables lors de élément d’accompagnement, certaines hémopathies réper-

cancers (cf. ci-dessus), des HE rares (< 20 % des SHE toriées par l’OMS sont associées à une éosinophilie qui est

dans les centres spécialisés, très exceptionnelles en pratique au premier plan. Ces hémopathies, qui résultent d’un réar-

courante) peuvent s’intégrer dans le tableau de certaines rangement de gènes avec création de protéines anormales

hémopathies malignes, les PNE appartenant, dans ce cas, à activité tyrosine kinase, sont, bien qu’individualisées en

au clone malin. Les pathologies susceptibles d’être asso- entités propres dans la classification OMS de 2016/2017,

ciées à une HE parfois prédominante sont répertoriées essentiellement des néoplasies myéloïdes chroniques. Dans

dans la classification 2016/2017 de l’OMS, notamment certains cas, le réarrangement peut se manifester par des

les néoplasies myéloprolifératives (NMP), les néoplasies tableaux de leucémies/lymphomes aiguës lymphoïdes ou

myéloïdes/lymphoïdes associées à une éosinophilie et un myéloïdes. Quoi qu’il en soit il n’y a pas de correspon-

réarrangement de PDFRA, PDFRB, FGFR1 ou PCM1- dance parfaite entre la présence de tel ou tel réarrangement

JAK2, les maladies à mastocytes, plus rarement certaines et le tableau clinique observé, ce dernier dépendant égale-

leucémies aiguës myéloïdes (LAM) ou myélodysplasies ment du partenaire de fusion et de la protéine créée. Ne sont

(SMD) ou syndromes frontières SMD/NMP, et enfin la répertoriées ci-dessous que les hémopathies validées par

leucémie chronique à éosinophiles- non caractérisée par l’OMS 2016/2017 en tant qu’HE avec anomalie moléculaire

ailleurs (LCE-NOS) (figure 2). On distingue ainsi les récurrente, les autres anomalies génétiques fréquemment

pathologies myéloïdes bien caractérisées où l’HE est un épi- associées à une HE étant développées dans le paragraphe

phénomène, les pathologies où l’expansion clonale des PNE des leucémies chroniques à éosinophiles NOS.

Ann Biol Clin, vol. 78, n◦ 4, juillet-août 2020 405

Synthèse

SHEN /HEN et pathologies myéloïdes/lymphoïdes de la découverte de cette anomalie sensible aux ITK, toutes

avec présence d’un réarrangement de PDGFRA les NMP avec point de cassure en 5q31-33 doivent pouvoir

Au début des années 2000 un ITK, l’imatinib, a été utilisé bénéficier d’une étude par PCR ou, à défaut, par FISH, afin

avec succès chez certains patients présentant un SHE/HE de confirmer la présence de ce réarrangement de PDGFRB

inexpliqué, avec mise en rémission complète hématolo- sensible à l’imatinib. Effectivement, les gènes des cyto-

gique. Il a été démontré que cette sensibilité pouvait être kines éosinophiliantes IL-3, IL-5 et GM-CSF étant localisés

en rapport avec une délétion interstitielle cryptique en en 5q31-33, cette recherche moléculaire est nécessaire afin

4q12, détectable par hybridation in situ (FISH) ou PCR d’éliminer une HE réactionnelle ou les ITK seraient inef-

dans le sang périphérique ou la moelle osseuse, mais pas ficaces. L’analyse en PCR n’est pas requise si la cassure

en cytogénétique conventionnelle. Cette microdélétion, à ne se situe pas sur la zone 5q31-33. De plus, le réar-

l’origine du réarrangement génique FIP1L1-PDGFRA, est rangement de PDGFRB pouvant être exceptionnellement

responsable d’une activation permanente de l’activité tyro- cryptique, sa recherche par biologie moléculaire devra être

sine kinase par suppression de l’activité inhibitrice de envisagée dans quelques cas même si le caryotype est nor-

PDGFRA [35, 36]. Cette pathologie atteint 17 fois plus mal. Les partenaires potentiels de PDFGRB en 5q32 sont

les hommes que les femmes, à un âge plutôt jeune, aux très nombreux, les différentes protéines de fusion obtenues

alentours de la quarantaine. Elle est caractérisée par une fré- générant des tableaux cliniques variés comme, par exemple,

quente splénomégalie, un risque cardiaque important, une la fusion TP53BP1-PDGFRB décrite dans un cas de LMC

HE habituellement très élevée, la présence d’une myélé- Ph-négative avec HE. Certains gènes de fusions impliquant

mie éosinophile modérée, une morphologie plus ou moins PDGFRB et systématiquement associés à une LAL-B Phi-

anormale mais non spécifique des PNE, une augmentation ladelphie +, ne sont pas inclus dans cette entité par l’OMS

constante de la tryptase sérique (mais moins élevée que dans [1, 8, 39, 41, 42].

la mastocytose, habituellement < 40 g/L) et de la vita- SHEN /HEN et pathologies myéloïdes/lymphoïdes

mine B12. La biopsie ostéomédullaire (BOM) retrouve, à avec présence du réarrangement de FGFR1

côté de l’infiltrat important par les précurseurs éosinophiles, Ces pathologies, qui dérivent de la cellule souche plu-

une myélofibrose et la présence de nombreux mastocytes de ripotente et ne sont pas sensibles aux ITK, atteignent

morphologie atypique. Bien que la présence de ce gène de préférentiellement les sujets jeunes (médiane 32 ans) et

fusion se manifeste par un phénotype essentiellement myé- se présentent sous la forme d’une NMP, d’une LAM

loprolifératif, certains cas sont associés à une LAM ou un et/ou d’une LAL/lymphome lymphoblastique B ou T,

LNH lymphoblastique T. Ceci rend nécessaire la recherche ces tableaux pouvant se succéder dans le temps. L’EO

de ce gène de fusion devant toute hémopathie associée à une est présente dans 90 % des cas, les PNE appartenant

HE. Quand la maladie s’exprime sous sa forme chronique au clone malin. L’anomalie cytogénétique classiquement

la réponse aux ITK est excellente, avec une sensibilité à retrouvée est la t(8;13)(p11.2;q12) avec présence du

l’imatinib 100 fois supérieure à celle observée avec BCR- réarrangement ZMYM2-FGFR1 (auparavant dénommée

ABL1. En dehors de FIP1L1, PDGFRA peut s’associer ZNF198-FGFR1). Dans ce cas l’incidence des LNH lym-

à de multiples partenaires, avec présence d’anomalies phoblastiques T est élevée à un moment ou un autre de

visibles sur le caryotype standard. Il s’agit de la t(4;22) l’évolution, une LAM apparaissant par la suite fréquem-

avec réarrangement BCR-PDGFRA, de la t(4;12) avec ment dans les 2 ans. Les partenaires potentiels de FGFR1

réarrangement ETV6-PDGFRA, de la t(2;4) avec réarran- sont cependant, ici aussi, nombreux, générant des tableaux

gement STRN-PDGFRA, de la t(4;10) avec réarrangement cliniques variés comme par exemple une polyglobulie sans

TNKS2-PDGFRA, de l’ins (9;4) avec réarrangement HE en cas de fusion FGFR1OP-FGFR1 avec t(6;8) ou

CDK5RAP2-PDGFRA ou d’anomalies complexes impli- une LMC avec basocytose en cas de réarrangement BCR-

quant les chromosomes 3,4 et 10 avec réarrangement FGFR1 avec t(8;22) [8, 39, 41, 43].

KIF5B-PDGFRA [8, 15, 29, 37-40].

SHEN /HEN et pathologies myéloïdes/lymphoïdes

SHEN /HEN et pathologies myéloïdes/lymphoïdes avec présence du réarrangement de PCM1-JAK2

avec présence d’un réarrangement de PDGFRB C’est une entité provisoire de l’OMS 2016/2017 d’évo-

Les patients, habituellement des hommes, se présentent le lution agressive, issue de la cellule souche pluripotente,

plus souvent sous la forme d’un tableau de LMMC-éo, prédominant très nettement chez l’homme, caractérisée

parfois de LMCa-éo, de NMP-éo et exceptionnelle- par la présence d’une t(8 ;9)(p22;p24.1) avec réarrange-

ment de LAM-éo. L’hyperéosinophilie est cependant ment PCM1-JAK2. Le phénotype global est celui d’une

inconstante. Habituellement il s’agit du réarrangement NMP avec hyperéosinophilie et myélofibrose prenant la

ETV6-PDGFRB avec tableau de LMMC-éo et présence forme d’une leucémie à éosinophiles, d’une myélofibrose

d’une t(5;12)(q32;p13). En raison de l’impact thérapeutique primitive, d’une LMCa et, très exceptionnellement, d’une

406 Ann Biol Clin, vol. 78, n◦ 4, juillet-août 2020

Diagnostic d’une hyperéosinophilie

hémopathie lymphoïde ou myéloïde aiguë. Sur la BOM, les Hyperéosinophilies familiales/héréditaires

érythroblastes plutôt nombreux et peu matures, il est noté (HEFA et SHEFA )

de nombreux agrégats de lymphocytes et la myélofibrose

Il existe d’exceptionnelles formes familiales à transmis-

est fréquente. L’évolution en LAM ou LAL est fré-

sion autosomique dominante dont la localisation se situe

quente et souvent rapide. D’autres réarrangements très rares

sur le chromosome 5q31-33, région contenant les gènes

impliquant JAK2, de tableaux cliniques plus hétérogènes,

codant pour IL-3, IL-5 et GM-CSF. Il semble qu’au

sont possibles, ETV6-JAK2 avec t(9;12), BCR-JAK2 avec

sein d’une même famille les atteintes tissulaires soient

t(9 ;22), et doivent être classés dans cette même rubrique.

d’intensité très variable, depuis les formes asymptoma-

Bien que la base du traitement repose actuellement sur la

tiques jusqu’aux formes avec localisations cardiaques

greffe médullaire allogénique, des succès avec obtention

mortelles [1, 7, 15, 33].

de rémissions complètes (RC) hématologiques et cyto-

génétiques ont été répertoriés avec l’inhibiteur de JAK2

Hyperéosinophilies de signification indéterminée

ruxolitinib. Ces RC ont été cependant de courte durée, l’idée

(HESI )

envisagée étant l’utilisation de ce produit pour réduire la

masse tumorale avant allogreffe [8, 39, 44, 45]. Il s’agit d’une entité provisoire regroupant les patients

dont l’HE > 1,5 G/L n’a pas de retentissement d’organe

et chez lesquels aucune étiologie néoplasique, réaction-

Leucémie chronique à éosinophiles, non définie nelle ou familiale n’a pu être retrouvée. Bien entendu, avec

par ailleurs (NOS) (LCE-NOS) l’amélioration des techniques d’investigations, notamment

Devant un tableau de SHE le diagnostic de LCE-NOS est dans le domaine de l’hématologie, les HESI sont aujourd’hui

proposé par l’OMS si les étiologies précitées réactionnelles moins fréquentes que dans les années 1970 mais restent,

ou tumorales ont été éliminées, s’il n’existe aucun argument sans aucun doute, un asile d’ignorance. L’anomalie biolo-

en faveur d’une LAM et s’il est détecté une anomalie clo- gique peut rester quiescente pendant longtemps mais une

nale cytogénétique ou moléculaire non spécifique ou s’il y surveillance doit être proposée, à la recherche d’une atteinte

a plus de 1 % de blastes circulants ou plus de 4 % de blastes d’organe faisant basculer le diagnostic en SHESI (ou idiopa-

médullaires. Il est précisé que certaines mutations, comme thique) et de l’apparition d’arguments étiologiques faisant

par exemple celles de ASXL1, pouvant être observées chez reclasser la pathologie en forme néoplasique ou réaction-

le sujet âgé normal, il est indispensable d’avoir éliminé toute nelle [1, 5-7, 33].

cause réactionnelle avant de pouvoir évoquer ce diagnostic.

Si la pathologie n’obéit pas aux critères de LCE-NOS elle

doit être classée en SHE ou HE de signification indétermi- Bilan à effectuer devant

née/idiopathique (SHESI ou HESI ) selon, respectivement, une hyperéosinophilie

la présence ou l’absence de dommage tissulaire consécu-

tif à l’hyperéosinophilie. Bien que le démembrement des Dans le cadre de l’urgence tout patient avec HE > 1,5

HE soit actuellement plus précis que lors de la description G/L doit pouvoir bénéficier d’examens initiaux associant

princeps du SHE en 1975 par Chusid, il est encore fré- ionogramme sanguin, créatininémie, bilan hépatique, tro-

quent que des LCE-NOS pour lesquelles la clonalité n’a ponine, NT-pro BNP, TP/TCA, CRP, bandelette urinaire

pu être mise en évidence et que certaines étiologies réac- et test rapide VIH (si population à risque). Dans un second

tionnelles n’ayant pas fait leur preuve, soient classées à tort temps les patients avec hyper-éosinophilie asymptomatique

en SHESI . Par ailleurs, bien que les hémopathies avec réar- entre 0,5 et 1,5 G/L ne doivent pas avoir d’investigation

rangements de ETV6-ABL1 ou de ETV6-FLT3 ne soient supplémentaire. En cas de symptomatologie d’appel, un

actuellement pas répertoriées par l’OMS en tant qu’entité retentissement viscéral de l’HE doit être évoqué et donner

propres et doivent être classées en LCE-NOS, elles méritent lieu à la prescription d’examens complémentaires ciblés

d’être citées car fréquemment associées à la présence d’une (ECG, échographie cardiaque, scanner TAP, explorations

HE. Les réarrangements de FLT3 sont rares (contraire- fonctionnelles respiratoires, électromyogramme, biopsies

ment aux duplications et mutations), essentiellement de tissulaires diverses. . .), en gardant à l’esprit que l’atteinte

type ETV6-FLT3, et se présentent habituellement sous la cardiaque, souvent pauci symptomatique, peut faire pres-

forme d’une LCE-NOS parfois associée à une hémopathie crire une IRM à titre systématique. Dans tous les cas d’HE

T aiguë ou chronique. Le réarrangement ETV6-ABL1, qui > 1,5 G/L, le bilan étiologique, guidé si possible par

résulte d’une t(9 ;12) souvent peu visible sur le caryotype, l’orientation clinique, doit faire adjoindre aux analyses pré-

génère un tableau de LCE-NOS sensible aux ITK, ou de citées, un examen parasitologique des selles, des sérologies

LAM ou LAL, l’HE étant non constante dans ce dernier du VIH, de la toxocarose, de la distomatose, de la trichinel-

cas [6, 8, 14, 46, 47]. lose et, si passage en zone d’endémie, de l’anguillulose et de

Ann Biol Clin, vol. 78, n◦ 4, juillet-août 2020 407

Synthèse

la bilharziose. De plus, une majoration des IgE totales (non 7. Shomali W, Gotlib J. World Health Organization-defined eosinophilic

spécifique d’une étiologie précise) permet d’évoquer forte- disorders: 2019 update on diagnosis, risk stratification, and management.

ment une origine réactionnelle, l’élévation des ANCA une Am J Hematol 2019 ; 94 : 1149-67.

vascularite de type GEPA et l’augmentation de la tryptase 8. Reiter A, Gotlib J. Myeloid neoplasms with eosinophilia. Blood

et/ou de la vitamine B12 sériques une pathologie clonale des 2017 ; 129 : 704-14.

PNE. En pratique, toutes ces investigations, rappelées dans 9. Leru PM. Eosinophilic disorders: evaluation of current classification

la figure 2, sont effectuées simultanément puisque, devant and diagnostic criteria, proposal of a practical diagnostic algorithm. Clin

un tableau clinique, il n’est pas toujours aisé de distinguer Transl Allergy 2019 ; 9 : 36.

une symptomatologie liée à l’étiologie de l’HE de celle en 10. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le

rapport avec son retentissement tissulaire [7, 9, 14, 48]. Beau MM, et al. The 2016 revision to the World Health Organiza-

tion classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood

2016 ; 127 : 2391-405.

11. Sims H, Erber WN. Investigation of an incidental finding of eosino-

Conclusion philia. Br Med J 2011 ; 342 : d2670.

12. O’Connell EM, Nutman TB. Eosinophilia in infectious diseases.

La constatation d’une éosinophilie > 1,5 /L ne doit pas Immunol Allergy Clin North Am 2015 ; 35 : 493-522.

être négligée. Elle nécessite toujours une surveillance avec

appréciation d’un éventuel retentissement tissulaire, sans 13. Legrand F, Renneville A, Macintyre E, Mastrilli S, Ackermann F,

Cayuela JM, et al. The spectrum of FIP1L1-PDGFRA-associated chro-

oublier que les localisations cardiaques peuvent être indo- nic eosinophilic leukemia: new insights based on a survey of 44 cases.

lentes. Le traitement d’une HE sans étiologie retrouvée et Medicine (Baltimore) 2013 ; 92 : e1-9.

sans lésion tissulaire n’est pas toujours requis. Toute HE

14. Butt NM, Lambert J, Ali S, Beer PA, Cross NC, Duncombe A, et al.

avec dommages tissulaires sévères nécessite une prise en Guideline for the investigation and management of eosinophilia. Br J

charge rapide par un traitement spécifique de l’affection Haematol 2017 ; 176 : 553-72.

complété par l’administration concomitante de fortes doses 15. Klion AD. How I treat hypereosinophilic syndromes. Blood

de corticoïdes avec adjonction éventuelle d’ivermectine 2015 ; 126 : 1069-77.

si l’hypothèse d’une anguillulose est possible. Dans un

16. Savini H, Simon F. Hyperéosinophilie sanguine en zone tropicale.

2e temps la reconnaissance de l’étiologie est nécessaire Med Sante Tropicales 2013 ; 23 : 132-44.

puisque, outre le traitement spécifique de chaque patho-

logie, les HE réactionnelles sont la plupart du temps 17. Anane S. Les étiologies parasitaires d’une hyperéosinophilie san-

guine. Ann Biol Clin 2006 ; 64 : 219-29.

corticosensibles initialement et que certaines HE clonales

sont sensibles aux ITK. 18. Lombardi C, Passalacqua G. Eosinophilia and diseases: clinical revi-

sion of 1862 cases. Arch Int Med 2003 ; 163 : 1371-3.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de 19. Garcia G. Hyperéosinophilie d’origine allergique. Presse Med

lien d’intérêts en rapport avec et article. 2006 ; 35 : 135-43.

20. Bousquet J, Chanez P, Lacoste JY, Barnéon G, Ghavanian N,

Enander I, et al. Eosinophilic inflammation in asthma. N Engl J Med

Références 1990 ; 323 : 1033-9.

1. Valent P, Klion AD, Horny HP, Roufosse F, Gotlib J, Weller PF, 21. Cho YT, Yang CW, Chu CY. Drug reaction with eosinophilia and

et al. Contemporary consensus proposal on criteria and classification of systemic symptoms (DRESS): an interplay among drugs, viruses, and

eosinophilic disorders and related syndromes. J Allergy Clin Immunol immune system. Int J Mol Sci 2017 ; 18 : 1243.

2012 ; 130 : 607-12.

22. Colas L, Veyrac G, Munch M, Jolliet P, Bernier C. Étude des cas de

2. Chappuis S, Ribi C, Greub G, Spertini F. Eosinophilie sanguine : quel DRESS associés à des produits de contraste iodés (PCI) à partir de la base

bilan, quel cheminement diagnostique ? Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 819-25. nationale de pharmacovigilance. Rev Fr Allergol 2016 ; 56 : 294.

3. Rothenberg ME. Eosinophilia. N Engl J Med 1998 ; 338 : 1592-600. 23. Wells GC. Recurrent granulomatous dermatitis with eosinophilia.

Trans St Johns Hosp Dermatol Soc 1971 ; 57 : 46-56.

4. Pardanani A, Patnaik MM, Teferi A. Eosinophilia: secondary, clonal

and idiopathic. Br J Haematol 2006 ; 133 : 468-92. 24. Sinico RA, Di Toma L, Maggiore U, Bottero P, Radice A, Tosoni

C, et al. Prevalence and clinical significance of antineutrophil cytoplas-

5. Chusid MJ, Dale DC, West BC, Wolff SM. The hypereosinophilic syn- mic antibodies in Churg-Strauss syndrome. Arthritis Rheum 2005 ; 52 :

drome. Analysis of fourteen cases with review of the literature. Medicine 2926-35.

(Baltimore) 1975 ; 54 : 1-27.

25. Arlettaz L, Abdou M, Pardon F, Dayer E. Fasciite à éosinophiles ou

6. Bain BJ, Horny HP, Hasserjian RP, Orazi A. Chronic eosinophilic leu- syndrome de Shulman. Rev Med Suisse 2012 ; 8 : 854-8.

kaemia, NOS. In: Swerlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe AS, Pileri SA,

Stein H et al., (eds.). WHO classification of Tumors of Haematopoietic 26. Djakovic T, Ribeiro D, Brossard C, Nicot LP. Pneumopathies à éosino-

and Lymphoid Tissues, Revised 4th Edition. Lyon, France : International philes, comment les différencier : classification et démarche diagnostique.

Agency for Research on Cancer (IARC), 2017. Rev Med Suisse 2016 ; 12 : 1958-65.

408 Ann Biol Clin, vol. 78, n◦ 4, juillet-août 2020

Diagnostic d’une hyperéosinophilie

27. Burgmann K, Brunel C, Sempoux C, Ribi C, Godat S, Moradpour D, 39. Bain BJ, Horny HP, Arber DA, Tefferi A, Hasserjian RP. Mye-

et al. Gastroentérite à éosinophiles. Rev Med Suisse 2016 ; 12 : 1430-3. loid/lymphoid neoplasms with eosinophilia and rearrangement of

PDGFRA, PDFRB or FGFR1, or with PCM12-JAK2. In: Swerlow SH,

28. Montgomery ND, Dunphy CH, Mooberry M, Laramore A, Foster Campo E, Harris NL, Jaffe AS, Pileri SA, Stein H et al., (eds.). WHO clas-

MC, Park SI. Diagnostic complexities of eosinophilia. Arch Pathol Lab sification of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, Revised

Med 2013 ; 137 : 259-69. 4th Edition. Lyon, France : International Agency for Research on Cancer

(IARC), 2017.

29. Kahn JE. Hyperéosinophilies chroniques inexpliquées. Corresp Onco-

Hematol 2015 ; 10 : 216-20. 40. Metzgeroth G, Walz C, Score J, Siebert R, Schnittger S, Hafer-

lach C, et al. Recurrent finding of the FIP1L1-PDGFRA fusion gene in

30. Simon HU, Plotz SG, Dummer R, Blaser K. Abnormal clones of T eosinophilia-associated acute myeloid leukemia and lymphoblastic T-cell

cells producing interleukin-5 in idiopathic eosinophilia. N Engl J Med lymphoma. Leukemia 2007 ; 21 : 1183-8.

1999 ; 341 : 1112-20.

41. Bain BJ, Fletchner SH. Chronic eosinophilic leukemias and the myelo-

31. Roufosse F. Hypereosinophilic syndrome variants: diagnostic and proliferative variant of the hypereosinophilic syndrome. Immunol Allergy

therapeutic considerations. Haematologica 2009 ; 9 : 1188-93. Clin North Am 2007 ; 27 : 377-88.

32. Gleich GJ, Schroeter AL, Marcoux JP, Sachs MI, O’Connell EJ, Koh- 42. Steer EJ, Cross NC. Myeloproliferative disorders with translocations

ler PF. Episodic angiooedema associated with eosinophilia. N Engl J Med of chromosome 5q31-35: role of the platelet-derived growth factor receptor

1984 ; 310 : 1621-6. beta. Acta Haematol 2002 ; 107 : 113-22.

33. Gleich GJ, Leiferman KM. The hypereosinophilic syndromes: current 43. Macdonald D, Reiter A, Cross NC. The 8p11 myeloproliferative

concepts and treatments. Br J Haematol 2009 ; 145 : 271-85. syndrome: a distinct clinical entity caused by constitutive activation of

FGFR1. Acta Haematol 2002 ; 107 : 101-7.

34. Ogbogu PU, Bochner BS, Butterfield JH, Gleich GJ, Huss-Marp J,

Kahn JE, et al. Hypereosinophilic syndrome: a multicenter, retrospective 44. Bain BJ, Ahmad S. Should myeloid and lymphoid neoplasms with

analysis of clinical characteristics and response to therapy. J Allergy Clin PCM1-JAK2 and other rearrangement of JAK2 be recognized as specific

immunol 2009 ; 124 : 1319-25. entities ? Br J Haematol 2014 ; 166 : 809-17.

35. Rothenberg ME, Klion AD, Roufosse F, Kahn JE, Weller PF, Simon 45. Schwaab J, Knut M, Haferlach C, Metzgeroth G, Horny HP, Chase

HU, et al. Treatment of patients with the Hypereosinophilic syndrome A, et al. Limited duration of complete remission on ruxolitinib in myeloid

with mepolizumab. N Engl J Med 2008 ; 358 : 1215-28. neoplasms with PCM1-JAK2 and BCR-JAK2 fusion genes. Ann Hematol

2015 ; 94 : 233-8.

36. Gleich GJ, Leiferman KM, Pardanani A, Tefferi A, Butterfield JH.

Treatment of hypereosinophilic syndrome with imatinib mesylate. Lancet 46. Nand R, Bryke C, Kroft SH, Divgi A, Bredeson C, Atallah E.

2002 ; 359 : 1577-8. Myeloproliferative disorder with eosinophilia and ETV6-ABL gene rear-

rangement: efficacy of second-generation tyrosine kinase inhibitors.

37. Cools J, DeAngelo DJ, Gotlib J, Stover EH, Legare RD, Cortes J, et al. Leukemia Res 2009 ; 33 : 1144-6.

A tyrosine kinase created by fusion of the PDGFRA and FIP1L1 genes as

a therapeutic target of imatinib in idiopathic hypereosinophilic syndrome. 47. Walz C, Erben P, Ritter M, Bloor A, Metzgeroth G, Telford N,

N Engl J Med 2003 ; 348 : 1201-14. et al. Response of ETV6-FLT3 positive myeloid/lymphoid neoplasm

with eosinophilia to inhibitors of FMS-like tyrosine kinase 3. Blood

38. Pardanani A, D’Souza A, Knudson RA, Hanson CA, Ketterling 2011 ; 118 : 2239-42.

RP, Tefferi A. Long-term follow-up of FIP1L1-PDGFRA mutated

patients with eosinophilia: survival and clinical outcome. Leukemia 48. Kahn JE, Groh M, Lefèvre G, Etienne N. Syndromes hyperéosinophi-

2012 ; 26 : 2439-41. liques. Orphanet urgences 2018 : 1-26.

Ann Biol Clin, vol. 78, n◦ 4, juillet-août 2020 409

Vous aimerez peut-être aussi

- ZaghbaDocument36 pagesZaghbaOmar akramPas encore d'évaluation

- CODEX MAJ 11-2022 - 03-01-2023 (Sba-Médecine - Com)Document251 pagesCODEX MAJ 11-2022 - 03-01-2023 (Sba-Médecine - Com)pianodu21Pas encore d'évaluation

- Atrésie Voies Biliaires - Guérin - 18-03-2014Document69 pagesAtrésie Voies Biliaires - Guérin - 18-03-2014Anouamane AlantiPas encore d'évaluation

- 18 - CAT Devant Une Adéno-SplénomégalieDocument7 pages18 - CAT Devant Une Adéno-SplénomégalieAghasy LittlePas encore d'évaluation

- 98 325Document8 pages98 325hizballah27Pas encore d'évaluation

- Chronic Obstructive Disease by SlidesgoDocument25 pagesChronic Obstructive Disease by SlidesgoChaima MahrsiaPas encore d'évaluation

- 10 Erythème NoueuxDocument5 pages10 Erythème NoueuxImane Fikri100% (1)

- Tumeurs Hypophysaires (Pr. Kesri)Document47 pagesTumeurs Hypophysaires (Pr. Kesri)Elixir'sPas encore d'évaluation

- Endocrinologie CompletDocument105 pagesEndocrinologie Completcoura pouyePas encore d'évaluation

- Qe Maladies InfectieusesDocument22 pagesQe Maladies InfectieusesHannibal PHENIXPas encore d'évaluation

- Item 233 - PericarditeDocument3 pagesItem 233 - PericarditeAbdelOuahidSenhadjiPas encore d'évaluation

- Item 115 ToxidermiesDocument9 pagesItem 115 ToxidermiesHamza Abu HumaidPas encore d'évaluation

- 110 Dermatoses Bulleuses Touchant La Peau Et Ou Les Muqueuses Externes - 0Document1 page110 Dermatoses Bulleuses Touchant La Peau Et Ou Les Muqueuses Externes - 0Aboubacar SomparePas encore d'évaluation

- Anémie Hémolytique RésuméDocument3 pagesAnémie Hémolytique RésumézaraPas encore d'évaluation

- Item 130 Urgences HypertensivesDocument2 pagesItem 130 Urgences HypertensivesDi Benamo100% (1)

- Hyperferritinémie Prise en Charge EMC 2017Document5 pagesHyperferritinémie Prise en Charge EMC 2017chemmiPas encore d'évaluation

- 3 2 HyperthyroidieDocument2 pages3 2 HyperthyroidieHasna AdPas encore d'évaluation

- Item 154 Edition 2021 Ex Item 151Document21 pagesItem 154 Edition 2021 Ex Item 151bibouPas encore d'évaluation

- Ostéomyélite AiguëDocument10 pagesOstéomyélite AiguëMirna MedPas encore d'évaluation

- Rapport Embyro FoetopathieDocument15 pagesRapport Embyro FoetopathieciethekillerPas encore d'évaluation

- 160 Exanthèmes Fébriles de L'enfant - 0Document4 pages160 Exanthèmes Fébriles de L'enfant - 0Amine KssiliPas encore d'évaluation

- Cat Devant Un Patient Mutique-1Document13 pagesCat Devant Un Patient Mutique-1nissrina omarPas encore d'évaluation

- Neuro4an-Classification Semio Epilepsie2022boulefkhadDocument9 pagesNeuro4an-Classification Semio Epilepsie2022boulefkhadRahma AlmPas encore d'évaluation

- 12 Hémorragie DigestiveDocument28 pages12 Hémorragie DigestiveSafouat OURO-GBELEPas encore d'évaluation

- 6a - Tce GraveDocument49 pages6a - Tce GraveErick AndersonPas encore d'évaluation

- 94 - AsthmeDocument94 pages94 - AsthmeSofia RhellabPas encore d'évaluation

- La Tuberculose Digestive 2012Document32 pagesLa Tuberculose Digestive 2012Train HartentPas encore d'évaluation

- Asthme Enfant Nourrisson 1ere PartieDocument9 pagesAsthme Enfant Nourrisson 1ere PartieFlaminusPas encore d'évaluation

- Titration Intraveineuse Morphinique en UrgenceDocument3 pagesTitration Intraveineuse Morphinique en UrgencezctwjwjpPas encore d'évaluation

- 04 - Les Corticoides (Poly + Enregistrement)Document6 pages04 - Les Corticoides (Poly + Enregistrement)123Pas encore d'évaluation

- I 10 165 Maladie de Vaquez FICHEDocument1 pageI 10 165 Maladie de Vaquez FICHENemo LuPas encore d'évaluation

- Anaphylaxie Et État de Choc AnaphylactiqueDocument9 pagesAnaphylaxie Et État de Choc AnaphylactiqueEugeniu GorincioiPas encore d'évaluation

- Arthrite Juvénile IdiopathiqueDocument80 pagesArthrite Juvénile Idiopathiqueblk fatima100% (1)

- 05 - Dilatations de BronchesDocument5 pages05 - Dilatations de BronchesCérine DjouadiPas encore d'évaluation

- FII-255 Insuffisance SurrénaleDocument1 pageFII-255 Insuffisance SurrénalemitanadiPas encore d'évaluation

- Les Hypereosinophilies Final DistribueDocument76 pagesLes Hypereosinophilies Final DistribueMarie MkPas encore d'évaluation

- Questions de Cours Audio 3 Et 4 RhumatologieDocument33 pagesQuestions de Cours Audio 3 Et 4 RhumatologieGuyziPas encore d'évaluation

- Infectieux4an05 DiphterieDocument4 pagesInfectieux4an05 DiphterieZakariaSerraye100% (1)

- Hépatites Aigues (BERKANE)Document1 pageHépatites Aigues (BERKANE)Mi RyPas encore d'évaluation

- 4 5938093668870129517 PDFDocument8 pages4 5938093668870129517 PDFMal RaiserPas encore d'évaluation

- 9le Diabéte InsipideDocument7 pages9le Diabéte InsipideRoukayaRakioPas encore d'évaluation

- VF - Méningo-EncephaliteDocument38 pagesVF - Méningo-EncephaliteELAMIN GHIZLANEPas encore d'évaluation

- 54 Occlusion Intestinale Aigue - Revision 2022 +++Document32 pages54 Occlusion Intestinale Aigue - Revision 2022 +++Balkissa Souley Dogo100% (1)

- Coup de Chaleur Par Kone Sibiry - CopieDocument26 pagesCoup de Chaleur Par Kone Sibiry - CopieMahamadou WAGUEPas encore d'évaluation

- Conduite À Tenir Devant Une Adénopathie IsoléeDocument45 pagesConduite À Tenir Devant Une Adénopathie IsoléeAzeddine AllaliPas encore d'évaluation

- Atrésie Des Voies Biliaires. Traitement Chirurgical PDFDocument11 pagesAtrésie Des Voies Biliaires. Traitement Chirurgical PDFroata cristianPas encore d'évaluation

- L'essentiel Sur Le Lupus 2Document16 pagesL'essentiel Sur Le Lupus 2Han Kethyaneth100% (1)

- Cardiopathies CongénitalesDocument14 pagesCardiopathies CongénitalesDjallal HassaniPas encore d'évaluation

- Hypocalcemie IatrogeneDocument22 pagesHypocalcemie Iatrogeneyolene mumbaPas encore d'évaluation

- 272 SplénomégalieDocument3 pages272 SplénomégalieJulien CoguicPas encore d'évaluation

- Q 022 Erytheme NoueuxDocument2 pagesQ 022 Erytheme NoueuxdeadbysunriseePas encore d'évaluation

- Item 149 - EndocarditeDocument5 pagesItem 149 - Endocarditeprince yacPas encore d'évaluation

- Méningites Infectieuses Et Méningoencéphalites Chez L - AdulteDocument80 pagesMéningites Infectieuses Et Méningoencéphalites Chez L - AdulteMisa MeyPas encore d'évaluation

- Alcalose MetaboliqueDocument36 pagesAlcalose MetaboliqueIdrissou Fmsb100% (2)

- 6-Les Comas DiabetiquesDocument6 pages6-Les Comas DiabetiquesSärra ĞhPas encore d'évaluation

- NEPHROLOGIE PEDIATRIQUE ColorDocument89 pagesNEPHROLOGIE PEDIATRIQUE Colorabedmutombo100% (1)

- Conference Ecni. P.ROUSSET DFASM2 Techniques 2018Document62 pagesConference Ecni. P.ROUSSET DFASM2 Techniques 2018Mahmoud OmaraPas encore d'évaluation

- La chimiothérapie: Une brochure de la Fondation contre le CancerD'EverandLa chimiothérapie: Une brochure de la Fondation contre le CancerPas encore d'évaluation

- Item 96 - Myasthenie - v3Document3 pagesItem 96 - Myasthenie - v3HakimoPas encore d'évaluation

- Nephrolupus 2019Document16 pagesNephrolupus 2019HakimoPas encore d'évaluation

- Myasthénie Auto-Immune: Dr. L.Larbi Cherif Hmusora/1°RmDocument92 pagesMyasthénie Auto-Immune: Dr. L.Larbi Cherif Hmusora/1°RmHakimoPas encore d'évaluation

- Atteinte Rénale Du Lupus Érythémateux DisséminéDocument7 pagesAtteinte Rénale Du Lupus Érythémateux DisséminéHakimoPas encore d'évaluation

- AOMI RapDocument106 pagesAOMI RapHakimoPas encore d'évaluation

- Rheumatoid Arthritis FDocument8 pagesRheumatoid Arthritis FHakimoPas encore d'évaluation

- Syndrome de Gougerot-SjögrenDocument4 pagesSyndrome de Gougerot-SjögrenHakimoPas encore d'évaluation

- Atteinte Neurologique Au Cours de La Maladie de Behc EtDocument1 pageAtteinte Neurologique Au Cours de La Maladie de Behc EtHakimoPas encore d'évaluation

- Principales HémoglobinopathiesDocument6 pagesPrincipales HémoglobinopathiesHakimoPas encore d'évaluation

- Diagnostic D'une Polyarthrite Rhumatoïde DébutanteDocument6 pagesDiagnostic D'une Polyarthrite Rhumatoïde DébutanteHakimoPas encore d'évaluation

- Aplasies MédullairesDocument3 pagesAplasies MédullairesHakimoPas encore d'évaluation

- Diagnostic Dune Pancytopénie Et Dune BicytopénieDocument4 pagesDiagnostic Dune Pancytopénie Et Dune BicytopénieHakimoPas encore d'évaluation

- Allal 2018Document1 pageAllal 2018HakimoPas encore d'évaluation

- Maladie de Behc Et 2Document6 pagesMaladie de Behc Et 2HakimoPas encore d'évaluation

- Tazi Mezalek2009Document6 pagesTazi Mezalek2009HakimoPas encore d'évaluation

- Amoura 2006Document11 pagesAmoura 2006HakimoPas encore d'évaluation

- GH Riss 2019Document2 pagesGH Riss 2019HakimoPas encore d'évaluation

- MyositesDocument5 pagesMyositesHakimoPas encore d'évaluation

- Bensalem 2018Document1 pageBensalem 2018HakimoPas encore d'évaluation

- Guettrot Imbert2015Document9 pagesGuettrot Imbert2015HakimoPas encore d'évaluation

- 10 1016@j Revmed 2020 10 235Document2 pages10 1016@j Revmed 2020 10 235HakimoPas encore d'évaluation

- Varicelle Et ZonaDocument7 pagesVaricelle Et Zonafou21kayPas encore d'évaluation

- Mepmapm CADocument58 pagesMepmapm CASahouli SafiaPas encore d'évaluation

- Les Milieux de CulturesDocument74 pagesLes Milieux de Cultureseslem ben mohamedPas encore d'évaluation

- INTRODUCTIONDocument4 pagesINTRODUCTIONMoisePas encore d'évaluation

- Vir-316330-44821-Un Siecle de Recherche Sur Les Bacteriophages-ADocument14 pagesVir-316330-44821-Un Siecle de Recherche Sur Les Bacteriophages-AChaimae AdoroPas encore d'évaluation

- Primo Infection VihDocument6 pagesPrimo Infection VihAmour ZikoPas encore d'évaluation

- TP Biologie Cellulaire S1 2021-2022Document74 pagesTP Biologie Cellulaire S1 2021-2022Fatima Zahra JBPas encore d'évaluation

- TC Bouillon-Mueller-Hinton 25003398254 FR 100920Document2 pagesTC Bouillon-Mueller-Hinton 25003398254 FR 100920Chiraz BouzidiPas encore d'évaluation

- Meningites PurulentesDocument5 pagesMeningites PurulentesManel MaroufPas encore d'évaluation

- S0bac21 Tle Spe STL BBB CorrigeDocument4 pagesS0bac21 Tle Spe STL BBB CorrigetpolenorPas encore d'évaluation

- Api 20 EDocument8 pagesApi 20 EmilnaPas encore d'évaluation

- Chapitre Iii Les FlagellesDocument11 pagesChapitre Iii Les Flagellesaliouahmed2024Pas encore d'évaluation

- Les Bacteries Responsables Des Infections Urinaires PDFDocument104 pagesLes Bacteries Responsables Des Infections Urinaires PDFChayma bmaPas encore d'évaluation

- Immunologie Fiche BrevetDocument2 pagesImmunologie Fiche Brevetadsenskiki303Pas encore d'évaluation

- Sujet Science Fondamentale Résidanat Alger 2019Document17 pagesSujet Science Fondamentale Résidanat Alger 2019révision révision75% (8)

- Contrôle ContinuDocument2 pagesContrôle ContinuSerge MasnaPas encore d'évaluation

- Sujet SVT LisaDocument9 pagesSujet SVT LisaLisa HuttelPas encore d'évaluation

- Pnds Ucni PDFDocument85 pagesPnds Ucni PDFMohamed LichouriPas encore d'évaluation

- Cours de Vih-1Document29 pagesCours de Vih-1Michel Tolima kitoko50% (4)

- Lymphome de HodgkinDocument24 pagesLymphome de HodgkinDiv SoldadPas encore d'évaluation

- 98 905Document4 pages98 905hizballah27Pas encore d'évaluation

- 0 - Article Avis Experts Algerie Sur La Vaccination Pneumo Du Patient A... - NR18102018 PDFDocument17 pages0 - Article Avis Experts Algerie Sur La Vaccination Pneumo Du Patient A... - NR18102018 PDFHanaa ZianiPas encore d'évaluation

- Abcès de La Cavité Buccale Chez Le PerroquetDocument3 pagesAbcès de La Cavité Buccale Chez Le PerroquetRaoul69Pas encore d'évaluation

- 50-48530 PlusDocument10 pages50-48530 PlussalimPas encore d'évaluation

- 8 HomingDocument50 pages8 HomingFarah SalhiPas encore d'évaluation

- Infectiologie AMDocument114 pagesInfectiologie AMRoroWallenbyPas encore d'évaluation

- 2017 NormalDocument2 pages2017 NormalMohamed SdikPas encore d'évaluation

- Diaporama Intro A La BiotechnologieDocument23 pagesDiaporama Intro A La BiotechnologieSimier Noé100% (1)

- MainDocument31 pagesMainSoumana BassirouPas encore d'évaluation

- Traore Et Al., 2013 - Adventices Hôtes Alternatifs de Virus en Culture de SolanaceesDocument7 pagesTraore Et Al., 2013 - Adventices Hôtes Alternatifs de Virus en Culture de SolanaceesDio DembelePas encore d'évaluation