Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

La Lymphadénectomie Interiliaque

La Lymphadénectomie Interiliaque

Transféré par

youssef ibneloualidTitre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentDroits d'auteur :

Formats disponibles

La Lymphadénectomie Interiliaque

La Lymphadénectomie Interiliaque

Transféré par

youssef ibneloualidDroits d'auteur :

Formats disponibles

Technique chirurgicale

La lymphadénectomie interiliaque

par cœlioscopie

F. Narducci, B. Occelli, E. Leblanc, D. Querleu

Centre de lutte contre le cancer Oscar Lambret - Lille.

e-mail : f-narducci@o-lambret.fr

Correspondance : F. Narducci, Centre de lutte contre le cancer Oscar Lambret, F 59020 Lille Cedex.

Introduction

La lymphadénectomie interiliaque est actuellement l’une des techniques les plus

souvent utilisées en oncologie gynécologique chirurgicale et urologique. Classi-

quement les lymphadénectomies interiliaques sont réalisées par laparotomie

transpéritonéale ou extrapéritonéale, mais depuis le début des années 1990 la lym-

phadénectomie par coelioscopie a connu un réel essor. L’intérêt de la coelioscopie

est dû à la diminution de la morbidité péri-opératoire et des phénomènes adhé-

rentiels postopératoires, pour une efficacité identique à la laparotomie puisque le

nombre de ganglions prélevés est semblable, quelle que soit la voie d’abord.

Mots-clés : Technique chirurgicale. Cancer. Lymphadenectomie. Cœlioscopie.

104

La lymphadénectomie interiliaque concerne le

1 niveau 1 des curages ganglionnaires abdominaux. La

région ainsi intitulée correspond à l’angle défini par la bifurca-

tion de l’artère iliaque commune. Les groupes ganglionnaires

enlevés sont les groupes moyens et médiaux (« obturateurs »)

de la chaîne iliaque externe ainsi que les ganglions de la bifur-

cation hypogastrique. Cette dissection est suffisante pour les

tumeurs du col utérin, de petit volume et pour les cancers de

l’endomètre.

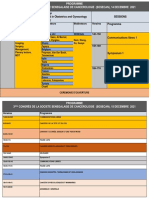

Niveaux de lymphadénectomie (1) interiliaque ; (2) iliaque ex-

terne et commune (chaînes latérales), et subaortique et pré sa-

cré (chaînes médianes) ; (3) aortique infra mésentérique ;

(4) aortique sous rénale.

J Chir 2003,140, N°2 • © Masson, Paris, 2003

J Chir 2003,140, N°2 • © Masson, Paris, 2003

Technique chirurgicale

La patiente est en décubitus dorsal, les membres supé-

2 rieurs en abduction à 90°. Pour une lymphadénectomie

interiliaque droite, l’opérateur est situé à la gauche (A) de la pa-

tiente, l’aide en face de lui (B), et le moniteur est placé à ses

pieds. En fonction de la longueur des gestes associés à la lym-

phadénectomie, seul un sondage vésical évacuateur est réalisé

ou un sondage à demeure, effectué sous anesthésie générale au

bloc opératoire. Une laparotomie médiane en urgence est tou-

jours possible et des clamps vasculaires doivent être à disposi-

tion.

Le pneumopéritoine est réalisé par une aiguille introduite

dans l’hypochondre gauche, après les tests de sécurité. La

pression maximale se situe entre 10 et 12 mm Hg. La caméra

est introduite par un trocart de 10 mm sous ombilical. Puis

on met en place, latéralement aux vaisseaux épigastriques et

4 cm au-dessus des plis inguinaux, deux trocarts de 5 mm.

Un trocart de 10 est placé sur la ligne médiane ou légère-

ment latéralement, environ 2 doigts au-dessus de la symphy-

se pubienne (trocart d’extraction ganglionnaire). Il est de

préférence transparent pour moins gêner la vision et dispose

d’un réducteur de 5 mm.

La patiente peut être mise en léger Trendelenburg afin de per-

mettre de repousser les anses intestinales vers le haut.

105

L’aide est chargé de la vision avec la caméra et d’une

3 pince, atraumatique et fenêtrée, introduite dans le tro-

cart de 5 mm de la fosse iliaque droite. Il saisit le ligament rond

droit (1) avec la pince et l’attire de façon antérieure et médiale,

ce qui crée un pli péritonéal en regard des vaisseaux iliaques.

L’opérateur tient de la main droite une pince fenêtrée atrauma-

tique introduite par le trocart de 10 mm sus-pubien, et de la

main gauche des ciseaux de dissection à usage unique branchés

en monopolaire. L’incision péritonéale se fait sur le pli périto-

néal perpendiculairement aux vaisseaux. Ces derniers peuvent

ne pas être visibles, en particulier chez les patientes obèses ou

les patientes récemment opérées d’une hystérectomie. Il est

alors préférable, et toujours possible, de réaliser une incision

parallèle au ligament lombo-ovarien (2). On prend bien soin de

n’inciser que le péritoine. Après une courte coagulation préala-

ble, les lames des ciseaux réalisent une moucheture sur le pli pé-

ritonéal et pénètrent dans l’espace extrapéritonéal, aidées par la

pneumodissection. Les ciseaux se glissent sous le péritoine et

les lames sont donc vues par transparence, assurant ainsi qu’on

est bien dans le bon plan. Le péritoine est incisé au fur et à me-

sure.

Une fois l’incision péritonéale effectuée, l’aide peut placer sa

pince fermée, sous le ligament rond et le soulever. L’opérateur

peut avec sa pince atraumatique fermée refouler en dedans le

bord interne de l’incision péritonéale afin d’élargir cette fenê-

tre. La vision doit toujours être orientée avec au début le liga-

ment rond horizontal puis ensuite les vaisseaux iliaques

externes verticaux.

La lymphadénectomie interiliaque par cœlioscopie F. Narducci et al.

Il ne faut pas se précipiter d’emblée vers les ganglions !

4 Il faut d’abord définir les repères en créant un espace

de dissection. Il est préférable d’ouvrir d’emblée la fosse para-

vésicale afin d’augmenter l’espace disponible dans l’espace ré-

tropéritonéal. On effondre aux ciseaux, latéralement à l’artère

ombilicale (1), le tissu cellulaire qui forme le toit de cette fosse

de manière large et profonde. On atteint en quelques actions de

ciseaux fermés le plancher pelvien. Cependant l’artère ombili-

cale n’est pas toujours d’emblée visible. Dans ce cas il est pré-

férable de suivre le premier repère évident qui, disséqué, amène

à découvrir les autres. Fréquemment, il est assez aisé de voir

l’artère iliaque externe (2). Celle ci doit être parfaitement vue

et donc disséquée et « nettoyée » de tous les feuillets tissulaires

la recouvrant. Cette dissection est réalisée à l’aide d’une pince

ou des ciseaux fermés qui balayent la face médiale de l’artère il-

iaque externe. Cette manœuvre permet de remonter jusqu’à la

bifurcation et de découvrir le croisement de l’uretère. On pour-

suit la dissection en suivant, avec un instrument fermé, l’artère

iliaque interne (3), à son zénith, afin de ne pas blesser ses bran-

ches. On tombe naturellement sur le tronc ombilico-utérin. La

branche la plus interne souvent tortueuse est celle de l’artère

utérine. On peut ainsi ouvrir la fosse para-vésicale comme pré-

cédemment décrit, si ce n’a pas déjà été fait. La dissection de

l’artère iliaque externe permet de retrouver la veine iliaque ex-

terne qui se situe plus en dedans (4). On dissèque son bord in-

terne afin de visualiser la paroi pelvienne et le ligament de

Cooper. Cette dissection doit être prudente en raison de l’exis-

106

tence de branches veineuses qui peuvent être blessées. Il y a fré-

quemment, à ce niveau, une veine obturatrice inférieure (5) qui

provient du foramen obturateur (6) et qui rejoint la veine ilia-

que externe (4), dans sa portion toute antérieure au contact de

la branche ilio-pubienne. A partir du ligament de Cooper, on

peut descendre à la face profonde de la branche ilio-pubienne,

pour atteindre le foramen obturateur (6), où arrivent tous les

éléments du pédicule du même nom et ainsi découvrir le nerf

(7). On peut aussi refouler la veine iliaque externe médialement

la séparant ainsi de la paroi pelvienne et de l’artère iliaque ex-

terne afin de visualiser ce nerf. Le nerf obturateur est souvent

plus superficiel qu ‘on ne le pense. On le dissèque du foramen

jusqu’à la région hypogastrique par une simple poussée du tissu

cellulaire à l’aide d’un instrument mousse.

J Chir 2003,140, N°2 • © Masson, Paris, 2003

Technique chirurgicale

La lymphadénectomie interiliaque comporte 3 zones

5 ganglionnaires contiguës, mais distinctes pour la stra-

tégie opératoire : les ganglions obturateurs (1), inter artério-

veineux (2) et hypogastriques (3 et 4). Plus en dedans de la dis-

section on peut trouver le ganglion inconstant de l’origine de

l’artère utérine.

Le segment obturateur (1) est situé dans la fosse paravésicale

entre vessie et paroi pelvienne, sous la veine iliaque externe au-

dessus du nerf obturateur. Il correspond à la chaîne médiale des

ganglions iliaques externes.

Dissection du segment obturateur

6 Les limites de l’exérèse dans la fosse obturatrice sont :

médialement, la face latérale de la vessie limitée en haut par

107

l’artère ombilico-vésicale (1) ; latéralement, la paroi pelvienne

avec le muscle obturateur interne ; caudalement, la face pro-

fonde de la branche ilio-pubienne ; superficiellement, le bord

inférieur et interne de la veine iliaque externe (2) ; en profon-

deur le nerf obturateur. L’aide repositionne sa pince fermée

sous le ligament rond qui est alors refoulé en haut et en dedans

(3). Le tissu cellulo-ganglionnaire entre le nerf obturateur et la

veine iliaque externe est saisi dans une pince fenêtrée. Une

traction vers le dedans montre le bord inférieur de la veine ilia-

que externe qui est refoulé en dehors par une pince fermée. On

s’assure ainsi que tout le bord inférieur est bien dégagé du liga-

ment de Cooper à la bifurcation. Puis on porte le paquet gan-

glionnaire en dehors pour, à partir du ligament de Cooper, finir

de suivre et dégager le nerf obturateur. L’extrémité caudale de

ce paquet ganglionnaire peut être détachée du ligament de

Cooper par une simple traction, ou après coagulation car un

saignement, qui finit toujours par se tarir mais qui peut être gê-

nant, peut survenir. Le paquet ganglionnaire ainsi détaché ne

tient plus que par son attache céphalique. Il est mobilisé en di-

rection de la bifurcation iliaque ce qui permet de disséquer plus

à fond le nerf obturateur et la veine iliaque externe. Le prélève-

ment obturateur est terminé au point où le nerf semble sortir

de la paroi pelvienne et où l’artère obturatrice naît de la divi-

sion de l’artère hypogastrique.

Le segment inter artério-veineux (1) correspond à la

7 chaîne moyenne des ganglions iliaques externes.

Le segment hypogastrique (2) est situé dans la bifurcation arté-

rielle et veineuse. Il concerne deux groupes ganglionnaires :

l’un est artériel et l’autre veineux.

La lymphadénectomie interiliaque par cœlioscopie F. Narducci et al.

(1) Artère ombilicale ; (2) Ligament rond ; (3) Liga-

8 ment de Cooper ; (4) Veine obturatrice inférieure ;

(5) Veine iliaque externe ; (6) Muscle obturateur ; (7) Nerf

obturateur ; (8) Artère iliaque externe ; (9) Artère iliaque

interne ; (10) Ligament lombo-ovarien.

Dissection du segment inter artério-veineux

On doit séparer l’artère iliaque externe (8) et la veine (5) par

dissection douce du bout des ciseaux, au contact de l’adventice

des vaisseaux, pour extirper les inconstants ganglions de la chaî-

ne moyenne.

Dissection du segment hypogastrique

Pour le temps hypogastrique, le ligament lombo-ovarien (10)

doit être refoulé vers le dedans et le haut par la pince fermée de

l’aide. Ce rideau péritonéal sert de rempart refoulant les anses

intestinales. Le groupe artériel est situé dans l’angle formé par

l’artère iliaque externe (8) et le tronc antérieur de l’artère ilia-

que interne (9). La limite médiale de cet espace étroit est le pé-

ritoine latéro-pelvien, écarté en même temps que l’uretère. La

limite latérale est la veine iliaque externe (5), croisée par le

tronc antérieur de l’hypogastrique. Le groupe veineux se trouve

sous la partie terminale de la veine iliaque externe, dans l’angle

qu’elle forme avec la plus caudale des veines hypogastriques.

On appelle aussi ces ganglions groupe obturateur postérieur ou

profond car situé au contact du point où le nerf obturateur (7)

semble pénétrer dans le pelvis. Pour atteindre cette zone, il faut

détacher la veine iliaque externe de la paroi pelvienne. Il suffit

d’ouvrir en un point l’espace étroit entre veine et paroi puis de

108

pousser les tissus dans l’axe de la veine vers le haut et le bas. La

veine est alors largement refoulée médialement ce qui permet

d’observer le tissu cellulaire superficiel au nerf obturateur (5).

Ce tissu est séparé de la paroi pelvienne puis prélevé. Le prélè-

vement est fait directement, veine réclinée ou repris en dedans

de la veine : les ganglions initialement profonds et invisibles

dans la zone obturatrice deviennent aisément extripables dans

la mesure où ils ont été séparés de la paroi pelvienne. On prend

garde dans cette zone aux veines hypogastriques, aux veines et

artères pariétales, à l’artère obturatrice qui croise souvent la ré-

gion, à la grosse veine obturatrice qui constitue une des racines

de la veine hypogastrique caudale (4).

gent) ou une pince fenêtrée. Les plus gros ganglions,

Extraction des ganglions

macroscopiquement envahis, doivent être extraits par sac

L’extraction des ganglions doit se faire sans risque de endoscopique.

contamination pariétale. On utilise un trocart de 10 mm, Une compresse non tressée introduite par le trocart sus-

transparent, permettant de suivre l’extraction des gan- pubien peut être placée pendant la réalisation de la lympha-

glions. Ce trocart est enfoncé et dirigé jusque dans la dénectomie controlatérale dans l’espace de dissection pour

loge de dissection afin de ne pas laisser tomber des gan- absorber le saignement résiduel et terminer l’hémostase

glions dans la cavité intrapéritonéale. On utilise une éventuelle. On aspire sur la compresse pour terminer la

pince rétractable à 3 branches (coelio-extractor de Dar- toilette.

J Chir 2003,140, N°2 • © Masson, Paris, 2003

Technique chirurgicale

ral. Il faut donc revenir plus en dedans pour retrouver

Points particuliers

l’artère iliaque externe.

La lymphadénectomie interiliaque gauche nécessite chez En cas de saignement, il faut préserver à tout prix la

certaines patientes la dissection des adhérences physiologi- vision. On comprime avec une pince fermée ou avec un

ques entre le colon sigmoïde et la paroi pelvienne. paquet ganglionnaire disséqué. Une compresse non tressée

Après hystérectomie, la lymphadénectomie est souvent peut être introduite par le trocart de 10 mm sus-pubien afin

rendue plus difficile, soit en raison de l’aspect inflamma- de réaliser une compression plus efficace au besoin. Pour

toire, soit en raison des modifications anatomiques. Dans améliorer la vision on peut introduire l’aspiration lavage et

ce cas on se perd souvent trop en dehors de l’espace de dis- mettre en place la pince de l’aide afin d’améliorer l’écarte-

section c’est-à-dire qu’on dissèque le psoas, reconnaissable ment. L’hémostase peut alors être réalisée à la pince bipo-

à sa bandelette blanche parcourue par le nerf génito-fémo- laire, ou à l’aide de clips voire par des fils.

109

Vous aimerez peut-être aussi

- Dcem2-Chirurgie 2017 PDFDocument254 pagesDcem2-Chirurgie 2017 PDFMohamed Dhia Zran100% (1)

- Cours Chir Premiere Par Tie 2004Document119 pagesCours Chir Premiere Par Tie 2004Kamel Smaoui100% (1)

- Temporisation en Implantologie PDFDocument3 pagesTemporisation en Implantologie PDFRamzy ChekriPas encore d'évaluation

- Anastomose Colo-Anale Différée, Après Exérèse Totale Du MésorectumDocument4 pagesAnastomose Colo-Anale Différée, Après Exérèse Totale Du Mésorectummowoize83 mowoize83100% (1)

- Traitement Médical Et Chirurgical de La Maladie de LapeyronieDocument17 pagesTraitement Médical Et Chirurgical de La Maladie de LapeyronieMarcky EverHard PagniezPas encore d'évaluation

- Microchirurgie Par Laparotomie Du Segment Proximal de La TrompeDocument10 pagesMicrochirurgie Par Laparotomie Du Segment Proximal de La TrompeCristinaCaprosPas encore d'évaluation

- PyloroplastiesDocument10 pagesPyloroplastiesderradjim100% (2)

- 13) Traitement Chirurgical Des Cancers de La Cavité BuccaleDocument6 pages13) Traitement Chirurgical Des Cancers de La Cavité BuccaleSiri NePas encore d'évaluation

- Berthou JC. Rétablissement de La ContinuitéDocument1 pageBerthou JC. Rétablissement de La Continuitéyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Amputation Abdomino-Périnéale Par LaparotomieDocument5 pagesAmputation Abdomino-Périnéale Par Laparotomieyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- L'appendicectomie Par LaparoscopieDocument3 pagesL'appendicectomie Par Laparoscopieyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- La Fissure AnaleDocument4 pagesLa Fissure Analeyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Exérèse Laparoscopique de La Surrénale DroiteDocument4 pagesExérèse Laparoscopique de La Surrénale Droiteyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- La Grossesse Extra-Utérine Par LaparoscopieDocument3 pagesLa Grossesse Extra-Utérine Par Laparoscopieyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Dermatologie Chirurgicale Esthétique de L'appareil Unguéal PDFDocument7 pagesDermatologie Chirurgicale Esthétique de L'appareil Unguéal PDFNicoletaPas encore d'évaluation

- Exérèse Laparoscopique de L'angle ColiqueDocument4 pagesExérèse Laparoscopique de L'angle Coliqueyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- CP - La Supermicrochirurgie - LymphoedemeDocument3 pagesCP - La Supermicrochirurgie - LymphoedemeLemur CattaPas encore d'évaluation

- Anastomose Cholédoco-Duodénale Sous CœlioscopieDocument4 pagesAnastomose Cholédoco-Duodénale Sous Cœlioscopieyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Anastomose Cholédoco-Duodénale Sous CoelioscopieDocument4 pagesAnastomose Cholédoco-Duodénale Sous Coelioscopieyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Traitement Laparoscopique D'une ÉventrationDocument5 pagesTraitement Laparoscopique D'une Éventrationyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- CHIRURGIE DU CANCER DE L'AMYGDALE WORLD (Enregistré Automatiquement)Document13 pagesCHIRURGIE DU CANCER DE L'AMYGDALE WORLD (Enregistré Automatiquement)lordinondongo15Pas encore d'évaluation

- Fiche Additive - HémorroïdesDocument4 pagesFiche Additive - HémorroïdesElbordjiPas encore d'évaluation

- Traitement Laparoscopique de La Lithiase de La Voie BiliaireDocument5 pagesTraitement Laparoscopique de La Lithiase de La Voie Biliaireyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- 10 1016@j Canrad 2013 06 024Document7 pages10 1016@j Canrad 2013 06 024nimaelhajjiPas encore d'évaluation

- 3.résections Ant Rectales - Devenir de L'iléostomie.Document10 pages3.résections Ant Rectales - Devenir de L'iléostomie.chirPas encore d'évaluation

- Pathologie OesophagienneDocument176 pagesPathologie OesophagienneMarie-océane SeymourPas encore d'évaluation

- TDM AydaDocument2 pagesTDM AydaChokri BesbesPas encore d'évaluation

- Fichir Article 466Document7 pagesFichir Article 466Valter FlorPas encore d'évaluation

- L'appendicectomie LaparoscopiqueDocument5 pagesL'appendicectomie Laparoscopiqueyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Néphrectomie Simple Et Néphrectomie Elargie Pour CancerDocument28 pagesNéphrectomie Simple Et Néphrectomie Elargie Pour Cancerdjasmi mohamedPas encore d'évaluation

- Cogrel 2015Document2 pagesCogrel 2015Linda ManaaPas encore d'évaluation

- TRT Chirurgical Du KC EstomacDocument48 pagesTRT Chirurgical Du KC EstomacSilia DocPas encore d'évaluation

- HépatectomieDocument6 pagesHépatectomieDaoudiPas encore d'évaluation

- Les Meningiomes Du Tubercule de La Selle A Propos D'une Serie de 64 Cas - 2Document7 pagesLes Meningiomes Du Tubercule de La Selle A Propos D'une Serie de 64 Cas - 2Boukhenoufa Mouhammed ElaminePas encore d'évaluation

- Technique Chirurgicale KiefferDocument41 pagesTechnique Chirurgicale Kiefferlindazrt62Pas encore d'évaluation

- Le Traitement Chirurgical Des Cancers de La Cavite BuccaleDocument7 pagesLe Traitement Chirurgical Des Cancers de La Cavite BuccaleBouch RaPas encore d'évaluation

- 2008 GO 379 PloteauDocument21 pages2008 GO 379 Ploteauazizadiallo14Pas encore d'évaluation

- CH DigestiveDocument42 pagesCH DigestiveOmayma ElPas encore d'évaluation

- Nerf Cutané Latéral de Cuisse 2020Document8 pagesNerf Cutané Latéral de Cuisse 2020César WallaertPas encore d'évaluation

- Cancer Du Sinus PiriformeDocument4 pagesCancer Du Sinus Piriformeadelmiringui2Pas encore d'évaluation

- EMC Curage GynécologiqueDocument16 pagesEMC Curage Gynécologiquehoussein.hajj.mdPas encore d'évaluation

- TRT Chir Des Ulceres Duodenaux HemorragiquesDocument5 pagesTRT Chir Des Ulceres Duodenaux HemorragiquesWassIm BenzPas encore d'évaluation

- Traitements Locaux Du Cancer Du RectumDocument9 pagesTraitements Locaux Du Cancer Du RectumElbordjiPas encore d'évaluation

- Comment Ponctionner Un ReinDocument10 pagesComment Ponctionner Un ReinamchelefPas encore d'évaluation

- MainDocument6 pagesMainkadikoureichiPas encore d'évaluation

- CORDECTOMIE FDocument7 pagesCORDECTOMIE Fadelmiringui2Pas encore d'évaluation

- Classification Des Hernies de L AineDocument6 pagesClassification Des Hernies de L AineTha Vila Le ColloPas encore d'évaluation

- Colectomie Droite Sous CoelioscopieDocument5 pagesColectomie Droite Sous Coelioscopieyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Anastomose Colorectale Laparoscopique À Ciel OuvertDocument2 pagesAnastomose Colorectale Laparoscopique À Ciel Ouvertyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- 14 PR David GROHEUX Imagerie Par Medecine Nucleaire Et Seins IMAGERIE PAR MEDECINE NUCLEAIRE ET CANCER DU SEINDocument127 pages14 PR David GROHEUX Imagerie Par Medecine Nucleaire Et Seins IMAGERIE PAR MEDECINE NUCLEAIRE ET CANCER DU SEINelsilicarvalho12Pas encore d'évaluation

- Colectomies Pour Maladie DiverticulaireDocument14 pagesColectomies Pour Maladie DiverticulaireElbordjiPas encore d'évaluation

- Laparoscopie Pelvienne Pré-PéritonéaleDocument4 pagesLaparoscopie Pelvienne Pré-Péritonéaleyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Le Cancer de L'anusDocument7 pagesLe Cancer de L'anusAuguste SueliePas encore d'évaluation

- CAT Devant Un Traumatisme Fermé Du ReinDocument28 pagesCAT Devant Un Traumatisme Fermé Du ReinAymen DjeradiPas encore d'évaluation

- Approche Endoscopique Endonasale Pour La Réparation D'une RhinorrheeDocument7 pagesApproche Endoscopique Endonasale Pour La Réparation D'une RhinorrheeAbe Juste NouriaPas encore d'évaluation

- Hémorroïdectomie Par Anopexie Circulaire.Document4 pagesHémorroïdectomie Par Anopexie Circulaire.youssef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Laryngectomie TotaleDocument11 pagesLaryngectomie Totaledocm9513Pas encore d'évaluation

- Tumeurs AppendiculairesDocument5 pagesTumeurs AppendiculairesDjallal HassaniPas encore d'évaluation

- Vella2020laryngectomie PartielleDocument6 pagesVella2020laryngectomie Partiellekhadidja BOUTOUILPas encore d'évaluation

- Drainage Pleural en TraumatologieDocument11 pagesDrainage Pleural en TraumatologiejuniordringhiPas encore d'évaluation

- Tumeurs Kystiques Du Pancreas Version 41 Publiee Du 13 12 2021Document6 pagesTumeurs Kystiques Du Pancreas Version 41 Publiee Du 13 12 2021HBPas encore d'évaluation

- Infiltrations des articulations périphériques: Technique d'infiltration de l'appareil locomoteur selon les repères cliniques et echographiquesD'EverandInfiltrations des articulations périphériques: Technique d'infiltration de l'appareil locomoteur selon les repères cliniques et echographiquesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)

- Le ShouldiceDocument4 pagesLe Shouldiceyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Hernies Inguinales - Pratique de L'anesthésie LocaleDocument3 pagesHernies Inguinales - Pratique de L'anesthésie Localeyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- La Thoracotomie Postéro-LatéraleDocument4 pagesLa Thoracotomie Postéro-Latéraleyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- La TrachéotomieDocument2 pagesLa Trachéotomieyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Laparoscopie Pelvienne Pré-PéritonéaleDocument4 pagesLaparoscopie Pelvienne Pré-Péritonéaleyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Technique D'exérèse Vidéo-EndoscopiqueDocument4 pagesTechnique D'exérèse Vidéo-Endoscopiqueyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Khmekhem 2012Document7 pagesKhmekhem 2012youssef ibneloualidPas encore d'évaluation

- La Thyroïdectomie EndoscopiqueDocument3 pagesLa Thyroïdectomie Endoscopiqueyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Le Pneumopéritoine en LaparoscopieDocument4 pagesLe Pneumopéritoine en Laparoscopieyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Colectomie Droite Sous CoelioscopieDocument5 pagesColectomie Droite Sous Coelioscopieyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- Berthou JC. Rétablissement de La ContinuitéDocument1 pageBerthou JC. Rétablissement de La Continuitéyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation

- s3125 PDFDocument2 pagess3125 PDFMadalina Zaharia100% (1)

- Terrainsstage2017 PDFDocument15 pagesTerrainsstage2017 PDFSandorPas encore d'évaluation

- Syndrome de IiDocument3 pagesSyndrome de IiS O-FPas encore d'évaluation

- Pre Programme Congres Sosecan 2021Document2 pagesPre Programme Congres Sosecan 2021Abdou SAMBAPas encore d'évaluation

- La Pédiatrie Sociale Du DR JulienDocument6 pagesLa Pédiatrie Sociale Du DR JulienCTREQ école-famille-communautéPas encore d'évaluation

- 9 AdenopathiesDocument6 pages9 Adenopathieskimik1947Pas encore d'évaluation

- PFE BlancDocument16 pagesPFE BlancHayfa ThabetPas encore d'évaluation

- Utilisation Des Ciments Verres IonomeresDocument6 pagesUtilisation Des Ciments Verres IonomeresbenzianePas encore d'évaluation

- Evaluation de La Prise en Charge Des Patients en Readaptation CardiaqueDocument122 pagesEvaluation de La Prise en Charge Des Patients en Readaptation Cardiaquesouleumanesall84Pas encore d'évaluation

- Ivg PDFDocument3 pagesIvg PDFisrael_muzingaPas encore d'évaluation

- PSNLP 2019 2023 Consolide TransmisDocument103 pagesPSNLP 2019 2023 Consolide Transmischelcy kezetminPas encore d'évaluation

- VessieDocument4 pagesVessieAmina AmiinaPas encore d'évaluation

- La Ptme A Kinshasa RDC Rashidi Amboko FinalDocument18 pagesLa Ptme A Kinshasa RDC Rashidi Amboko FinalambokoPas encore d'évaluation

- Fiches Métier - Manipulateur en Électro-Radiologie MédicaleDocument2 pagesFiches Métier - Manipulateur en Électro-Radiologie Médicalebeebac2009100% (1)

- IRA Nephro 1Document31 pagesIRA Nephro 1shjdjdjdPas encore d'évaluation

- CV de Latifa MraihyDocument5 pagesCV de Latifa MraihyLatifa MraihyPas encore d'évaluation

- La Nature Juridique Du Contrat D'exercice Libéral Liant Le Médecin À La Clinique PrivéeDocument18 pagesLa Nature Juridique Du Contrat D'exercice Libéral Liant Le Médecin À La Clinique PrivéesahaplusadmPas encore d'évaluation

- These: Université Des Sciences, Des Techniques Et Destechnologies de BamakoDocument111 pagesThese: Université Des Sciences, Des Techniques Et Destechnologies de Bamakomatthieu kabeyaPas encore d'évaluation

- These150 15Document112 pagesThese150 15lanfia DiabyPas encore d'évaluation

- S VasculaireDocument22 pagesS Vasculairehamid zihravouPas encore d'évaluation

- Traitements Chirurgicaux Et Alternatives Non Médicales Des Hémorragies Du Post PartumDocument20 pagesTraitements Chirurgicaux Et Alternatives Non Médicales Des Hémorragies Du Post PartumPetit Suisse Framboisé100% (1)

- Programme 6ème Seminaire CEC Anatomie Clinique Et Numérique2020Document2 pagesProgramme 6ème Seminaire CEC Anatomie Clinique Et Numérique2020Anis BergerPas encore d'évaluation

- These: Bocar Sidi Sall de KatiDocument135 pagesThese: Bocar Sidi Sall de KatiCoulibaly Youssouf n'goloPas encore d'évaluation

- Sémiologie UroDocument4 pagesSémiologie UroRamzi RzPas encore d'évaluation

- 6 TD2023-MP-Pole Et ServiceDocument53 pages6 TD2023-MP-Pole Et ServiceMalouise CharneyPas encore d'évaluation

- Hopitaux Medecins Avril 2018Document41 pagesHopitaux Medecins Avril 2018Junior JosephPas encore d'évaluation

- HemogramDocument37 pagesHemogramChristian NgalaPas encore d'évaluation

- Maj Cngof 2006Document11 pagesMaj Cngof 2006houssein.hajj.mdPas encore d'évaluation