Académique Documents

Professionnel Documents

Culture Documents

T 7 Explication

T 7 Explication

Transféré par

rbs2301070 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

3 vues1 pageseS

Titre original

T 7 EXPLICATION

Copyright

© © All Rights Reserved

Formats disponibles

PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Signaler ce documentseS

Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)

3 vues1 pageT 7 Explication

T 7 Explication

Transféré par

rbs230107seS

Droits d'auteur :

© All Rights Reserved

Formats disponibles

Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Vous êtes sur la page 1sur 1

T7 DECLARATION DES DROITS DE LA FEMME ET DE LA CITOYENNE 2ème partie l.

11 à 18 : l’autrice entend illustrer son raisonnement d’exemples

POSTAMBULE « L’esclave commande au maître » - O de G annonce son intention de convaincre son lecteur en mêlant persuasion et

argumentation : « touchants » qui s’adresse à la sensibilité et « raison » qui

Introduction s’adresse à la raison l.11

Auteur : …. / Œuvre : … - Le récit / exemple qui suit appartient au registre pathétique :

Extrait : Ce texte est placé à la fin du « postambule » de la Déclaration des droits « laissera », « abandonnera », « victimes » : récit de la jeune femme séduite,

de la femme et de la citoyenne. O de G vient d’évoquer la situation des femmes ingénue et délaissée.

sous l’Ancien Régime : privées de droits et de pouvoir, elles se servaient de leur - Le parallélisme « plus …, plus … » -> insiste sur son malheur

charme ou de la ruse pour avoir une situation. O de G aborde dans ce passage la - L’emploi du futur : présente le récit comme très probable, voire courant.

question de l’égalité économique et financière des femmes. - Du registre pathétique on passe au registre polémique : « ingrat », inconstance »,

Lecture expressive « inhumaine »

Parcours de lecture : Comment O de G souligne-t-elle l’injustice qui frappe les - Anaphore : les 4 propo sub conjonctives circonstancielles de condition « Si … »

femmes en matière en matière économique ? sont construites en parallèle -> montre que la victime n’a aucune échappatoire :

Mouvement du texte : quelle que soit la situation, elle sera perdante.

l.1 à 10 : l’autrice évoque le statut des femmes de manière forte et imagée - Force des mots désignant l’attitude masculine : « abandonnera » « violera »

l.11 à 18 : l’autrice illustre son raisonnement d’exemples persuasifs - Parti pris d’O de G qui prend la défense de la femme et des enfants non reconnus :

l.19 à la fin : l’autrice fait des propositions concrètes pour améliorer la condition Termes mélioratifs « nobles victimes ».

sociale des femmes - Conflit entre les termes « engagement » et « lois » l.16-17 : « l’engagement »

moral qui devrait protéger les victimes s’oppose aux « lois » qui apparaissent

1ère partie l.1 à 10 : l’autrice dénonce la situation économique et sociale des comme criminelles puisqu’elles protègent le criminel.

femmes par …

- l.1 périphrase et euphémisme mais on peut y lire une affirmation : sous l’Ancien 3ème partie l.19 à la fin : L’autrice fait des propositions concrètes

Régime, les rapports homme-femme =une sorte de commerce, de prostitution. Cette l.19 : question concrète qui relance la réflexion

idée reprend une thèse énoncée plus haut et reprise dans « Le Contrat social de Le connecteur « donc » marque le raisonnement déductif : des mesures concrètes

l’homme et de la femme » : il faut en finir avec cette « dépravation des mœurs ». doivent découler des exemples terribles et injustes cités plus haut.

- l.2 le futur à la forme négative « n’aura plus » et la propo sub conjonctive Métaphore végétale « extirper le vice jusque dans la racine » -> souligne la

circonstancielle de condition « s’il en avait encore » montre que ce fonctionnement profondeur du mal

est incompatible avec les idées de la Révolution. La Révo = idées des Lumières et 2 propositions de lois : le partage des fortunes + le partage de l’administration

donc incompatible avec le terme « corrompus » l.3 publique. Cette 2ème proposition de loi est mise en valeur par une hyperbate (=

- l. 4 Question rhétorique -> La réponse sous entendue (=aucun) -> mise en valeur prolongement d’une phrase que l’on pensait terminée), hyperbate créée ici par la

du paradoxe : la Révolution a laissé ce sujet de côté. présence de la virgule et la conj de coord « et »)

- Comparaison de la femme à celle des esclaves, dans un marchandage qui va de Chp lexical de l’argent l.20 à 23 -> pourvoir aux ressources financières des femmes

la prostitution à la maîtresse entretenue. On met en // et en opposition la situation d’une femme appartenant à une famille

- Paradoxe mis en avant par O de G « l’esclave commande au maître » : inversion riche et celle d’une femme appartenant à une famille pauvre -> nécessité de pouvoir

du rapport de force -> emprise de la femme sur l’homme par ses charmes accéder à une charge publique pour pouvoir gagner sa vie.

- l.6 « mais » : conj de coordination : opposition et nouveau paradoxe : Fin sur une contradiction : « quand elle en aurait toute la capacité » « quand » =

l’affranchissement peut être une déchéance, et non une délivrance. « alors que » -> contradiction

- l.8 question rhétorique + lexique de la privation « sans récompense », « a perdu » Concl.

+ formule pathétique « cette infortunée » -> pitié du lecteur O de G s’appuie sur des arguments émotionnels : le pathétique, cherche à toucher,

- La réponse à la question rhétorique : phrase nominale choc + brève périphrase qui émouvoir et donc à persuader.

associe la femme à une chose, un objet. Elle s’appuie aussi sur des arguments rationnels : des exemples et un examen des

- l. 8-9 hyperbole « les portes mêmes … » + registre pathétique « pauvre et vieille » liens de causes à effets.

-> montre son indigence et son exclusion sociale Parvenir à démontrer le bien-fondé des réformes législatives qu’elle soumet

- Discours rapporté avec le pronom personnel on dans l’incise « dit-on » -> monter aux députés de l’Assemblée

le mépris général (Ouverture) : …

Vous aimerez peut-être aussi

- Lecture Linéaire "Épitre Aux Femmes"Document4 pagesLecture Linéaire "Épitre Aux Femmes"louise.lemeur150% (2)

- Analyse Linéaire IDocument3 pagesAnalyse Linéaire Ipaul.pml21100% (1)

- La Colonie de MarivauxDocument2 pagesLa Colonie de MarivauxChim Chim My Little FairyPas encore d'évaluation

- Corrigé de L'étude Linéaire N°6Document2 pagesCorrigé de L'étude Linéaire N°6SaraSalandoPas encore d'évaluation

- Lecture Linéaire 7Document4 pagesLecture Linéaire 72nmb6242fgPas encore d'évaluation

- Corrigée Lecture-Linéaire N 5Document4 pagesCorrigée Lecture-Linéaire N 5Second accountPas encore d'évaluation

- EL Postambule Olympe de GougesDocument2 pagesEL Postambule Olympe de GougesMrsidox5Pas encore d'évaluation

- Lineaire Marivaux Parcours ECPEDocument5 pagesLineaire Marivaux Parcours ECPEBastienPas encore d'évaluation

- Olympe de Gouge Explication Texte 1Document2 pagesOlympe de Gouge Explication Texte 1Lisa MayPas encore d'évaluation

- La Bruyère de La CourDocument3 pagesLa Bruyère de La CourFlavio SeromenhoPas encore d'évaluation

- 1 O.GDocument9 pages1 O.GMaeva PetitPas encore d'évaluation

- Explication 6Document3 pagesExplication 6Vivien BOUQUILLARDPas encore d'évaluation

- Analyse Postambule - Olympe de GougesDocument5 pagesAnalyse Postambule - Olympe de GougesAndrea OrtizPas encore d'évaluation

- Explication Linéaire N°2Document5 pagesExplication Linéaire N°2pierre123654Pas encore d'évaluation

- Bac Olympe de Gouges PDFDocument9 pagesBac Olympe de Gouges PDFMarwa KhabetPas encore d'évaluation

- Explication Linéaire : "Préambule", de La DDFCDocument3 pagesExplication Linéaire : "Préambule", de La DDFCClaraPas encore d'évaluation

- Les Hommes de Couleurs - Éléments de RéponseDocument6 pagesLes Hommes de Couleurs - Éléments de RéponseMax ArnytePas encore d'évaluation

- Séance 6 - LL n5 - Le Postambule Le Tableau Des FemmesDocument4 pagesSéance 6 - LL n5 - Le Postambule Le Tableau Des Femmesshaheermasih100% (1)

- AL 3 ComplèteDocument3 pagesAL 3 ComplèteLéaPas encore d'évaluation

- PG, Sqce 1, Texte 2 (LL)Document4 pagesPG, Sqce 1, Texte 2 (LL)Hadrien CostaPas encore d'évaluation

- LA DDFC.1 Lecture LineaireDocument3 pagesLA DDFC.1 Lecture LineaireHéloïse CampuzanPas encore d'évaluation

- Explication Linéaire: Postambule, de La DDFCDocument5 pagesExplication Linéaire: Postambule, de La DDFCClaraPas encore d'évaluation

- Petite Digression L.L.Document3 pagesPetite Digression L.L.vavaPas encore d'évaluation

- Olg PostambuleDocument2 pagesOlg PostambuleMaud RoetingPas encore d'évaluation

- Analyse 3 GougesDocument6 pagesAnalyse 3 GougesahlaamPas encore d'évaluation

- Femme, Réveille-ToiDocument3 pagesFemme, Réveille-ToiMathisPas encore d'évaluation

- Citoyen Inclut La Femme Dans L'affirmation Des Nouveaux PrincipesDocument4 pagesCitoyen Inclut La Femme Dans L'affirmation Des Nouveaux PrincipesAXOO YTBPas encore d'évaluation

- Le PostambuleDocument3 pagesLe PostambuleLORETPas encore d'évaluation

- 7FR16TE0821 Analyse Etats Empires SoleilDocument3 pages7FR16TE0821 Analyse Etats Empires SoleilRosa SoleacPas encore d'évaluation

- 1GT OdG Pre-Ambule Analyse Line-AireDocument3 pages1GT OdG Pre-Ambule Analyse Line-Airesanthosan.slPas encore d'évaluation

- Fiche Lineaire 2Document4 pagesFiche Lineaire 2micaela.mata2017Pas encore d'évaluation

- Etude Linéaire 1Document3 pagesEtude Linéaire 1Alexandra Kourilo-OrlowskiPas encore d'évaluation

- PP - Explication Linéaire N°6Document9 pagesPP - Explication Linéaire N°6theoroland2007Pas encore d'évaluation

- Homme de CouleurDocument2 pagesHomme de Couleurtinoniy462Pas encore d'évaluation

- PG, Sqce 1, Texte 1 (LL)Document4 pagesPG, Sqce 1, Texte 1 (LL)Hadrien CostaPas encore d'évaluation

- Expli DDocument3 pagesExpli Dgabriel.lafon007Pas encore d'évaluation

- DDFC Texte 3 (Postambule 2)Document4 pagesDDFC Texte 3 (Postambule 2)IvoPas encore d'évaluation

- Olympe de Gouge, Déclaration Des Droits de La Femme Et de La CitoyenneDocument3 pagesOlympe de Gouge, Déclaration Des Droits de La Femme Et de La CitoyennetroallicPas encore d'évaluation

- GGGGG GGGGG GGGGGDocument4 pagesGGGGG GGGGG GGGGGclemlottin03Pas encore d'évaluation

- Déclaration Des Droits de La Femme Et de La CitoyenneDocument5 pagesDéclaration Des Droits de La Femme Et de La Citoyennehwjgfd2hcy100% (1)

- 4 - Les Obsèques de La LionneDocument5 pages4 - Les Obsèques de La Lionnekaisen offPas encore d'évaluation

- Fiche BacDocument6 pagesFiche BacMhamad990Pas encore d'évaluation

- Analyse de Postambule de La DDFC: Raison L'univers Le Flambeau de La VéritéDocument2 pagesAnalyse de Postambule de La DDFC: Raison L'univers Le Flambeau de La VéritéChim Chim My Little Fairy100% (2)

- Citation Procédé Interprétation / Analyse: en Conséquence l.1 Locution Adverbiale / Connecteur LogiqueDocument6 pagesCitation Procédé Interprétation / Analyse: en Conséquence l.1 Locution Adverbiale / Connecteur LogiqueNowakPas encore d'évaluation

- Correction Texte George SandDocument4 pagesCorrection Texte George SandJulien GavotiPas encore d'évaluation

- Analyse Texte Olympe de GougeDocument2 pagesAnalyse Texte Olympe de GougeClea BESSETPas encore d'évaluation

- T14 Les Liaisons Dangereuses LaclosDocument3 pagesT14 Les Liaisons Dangereuses Laclos9n4cqmzn57Pas encore d'évaluation

- 4 Parcours CorrigeDocument4 pages4 Parcours Corrigemaxencedurand536Pas encore d'évaluation

- LL1 O.de GougesDocument4 pagesLL1 O.de GougesSandraPas encore d'évaluation

- Lecture Linéaire 3Document2 pagesLecture Linéaire 3matuszak.carlaPas encore d'évaluation

- Bilan Sur Le Préambule Et Les ArticlesDocument6 pagesBilan Sur Le Préambule Et Les ArticlesZahra ASGARALY HASSANALYPas encore d'évaluation

- Lecture Analytique N°3: Femmes, Soyez Soumises À Vos Maris . Voltaire.Document3 pagesLecture Analytique N°3: Femmes, Soyez Soumises À Vos Maris . Voltaire.petitcorpsmaladeassociationPas encore d'évaluation

- Texte 15Document5 pagesTexte 15julie.corbuPas encore d'évaluation

- TEXTE 7 - DDFC - "Les Hommes de Couleur" - CorrigéDocument5 pagesTEXTE 7 - DDFC - "Les Hommes de Couleur" - CorrigéEmilie Guillet100% (2)

- Synthese GougesDocument8 pagesSynthese GougesNagore RiveroPas encore d'évaluation

- Séquence 2 - Séance 3 - LL N°3 - Olympe de Gouges, DDFC, Préambule - Document Élèves 1G1Document4 pagesSéquence 2 - Séance 3 - LL N°3 - Olympe de Gouges, DDFC, Préambule - Document Élèves 1G1Yvann CAZENAVE100% (1)

- J'arrive À Neuf Heures Un Quart, À Deux Montres Différentes, Au Pont-Royal. J'y Prends LeDocument4 pagesJ'arrive À Neuf Heures Un Quart, À Deux Montres Différentes, Au Pont-Royal. J'y Prends Lepierre.caillouuuxxPas encore d'évaluation

- Voltaire. Femmes SoumisesDocument3 pagesVoltaire. Femmes Soumisesgbbjtzk8wyPas encore d'évaluation

- Toutes des salopes: Injures sexuelles, ce qu'elles disent de nousD'EverandToutes des salopes: Injures sexuelles, ce qu'elles disent de nousPas encore d'évaluation

- Techniques avancées de la fiction: Guide pratiqueD'EverandTechniques avancées de la fiction: Guide pratiquePas encore d'évaluation

- Les Cours de Langue de La 1ère Année Du BaccalauréatDocument2 pagesLes Cours de Langue de La 1ère Année Du BaccalauréatChadi BelhajPas encore d'évaluation

- Ob Fa93dc Cahier de Texte 4eme 5Document11 pagesOb Fa93dc Cahier de Texte 4eme 5Adam Yahya TabarinePas encore d'évaluation

- Voltaire 3Document46 pagesVoltaire 3khadija mejahedPas encore d'évaluation

- Ob - 9cf239 - Cahier de Texte 4eme 4Document34 pagesOb - 9cf239 - Cahier de Texte 4eme 4Oghmius OgmaPas encore d'évaluation

- 1BAC BAM Boughaleb EO - 230602 - 115227Document4 pages1BAC BAM Boughaleb EO - 230602 - 115227Alae ElhaddadPas encore d'évaluation

- 1cahier de Textes AMEF 2019Document14 pages1cahier de Textes AMEF 2019dorinePas encore d'évaluation

- PST, LE COMMENTAIRE - Méthode.Document6 pagesPST, LE COMMENTAIRE - Méthode.Elia DjamadarPas encore d'évaluation

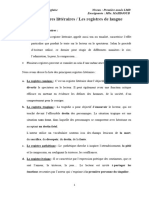

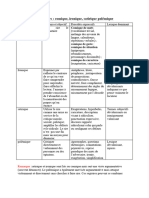

- Registres LittérairesDocument4 pagesRegistres LittérairesFau FPas encore d'évaluation

- À Ecrire Sur Les CahiersDocument3 pagesÀ Ecrire Sur Les CahiersAnouar FatianePas encore d'évaluation

- 3 Commentaire Dirig EsabacDocument48 pages3 Commentaire Dirig EsabacWesam ElseifyPas encore d'évaluation

- CM3 - PoésieDocument24 pagesCM3 - Poésieaurelie100% (1)

- LE REGISTRE (Ou Tonalité) D'un TexteDocument2 pagesLE REGISTRE (Ou Tonalité) D'un TexteLouis Réné DuboisPas encore d'évaluation

- Analyse de TexteDocument20 pagesAnalyse de TexteNANO BIKERPas encore d'évaluation

- Langue Registre Du TexteDocument3 pagesLangue Registre Du TexteYoussef Charafi100% (1)

- Situation de PassageDocument2 pagesSituation de PassageResairus sssPas encore d'évaluation

- Sequenced JCDocument21 pagesSequenced JCXxhugoxXPas encore d'évaluation

- Cours TerminologieDocument9 pagesCours TerminologieInes AridPas encore d'évaluation

- Fiche Pedago GF - Lucrece BorgiaDocument30 pagesFiche Pedago GF - Lucrece Borgianinostampa1Pas encore d'évaluation

- Genres Et RegistresDocument2 pagesGenres Et Registresririxgaming38Pas encore d'évaluation

- CAPES 2AS ThéâtreDocument27 pagesCAPES 2AS ThéâtreAissaoui ZinebPas encore d'évaluation

- HfhhfjjdhjfjfuDocument160 pagesHfhhfjjdhjfjfuabderrahime6el6gnaouPas encore d'évaluation

- Support Les Registres LittérairesDocument3 pagesSupport Les Registres Littérairesbassrimustapha18Pas encore d'évaluation

- Registre PathetDocument2 pagesRegistre PathetBouzarmine Mohammed El HabibPas encore d'évaluation

- Les Registres LittérairesDocument3 pagesLes Registres LittérairesAya MisbahPas encore d'évaluation

- Les Registres Littéraires Et Les Registres de Langue TD 2Document3 pagesLes Registres Littéraires Et Les Registres de Langue TD 2alaamohbenPas encore d'évaluation

- Les Registres LittérairesDocument2 pagesLes Registres Littéraireschaimaeelkhamar2Pas encore d'évaluation

- Les TonalitésDocument4 pagesLes TonalitésGibson LegendePas encore d'évaluation

- Les Registres LittérairesDocument3 pagesLes Registres LittérairesKaoutar El OmariPas encore d'évaluation

- GUIDE CommentaireDocument13 pagesGUIDE CommentairemanonPas encore d'évaluation

- PROCEDES D'ECRITURE CompletDocument5 pagesPROCEDES D'ECRITURE CompletLBTM ACTIVITYPas encore d'évaluation